2021-2022学年统编必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源和早期国家 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源和早期国家 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-29 21:14:34 | ||

图片预览

文档简介

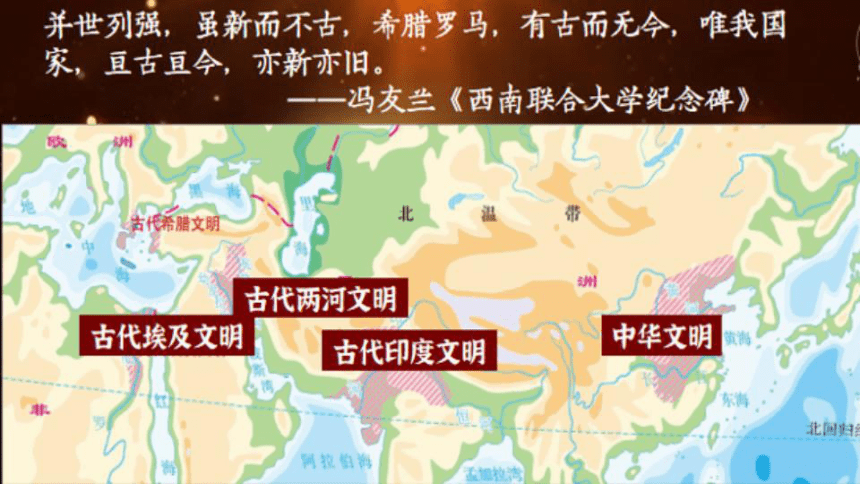

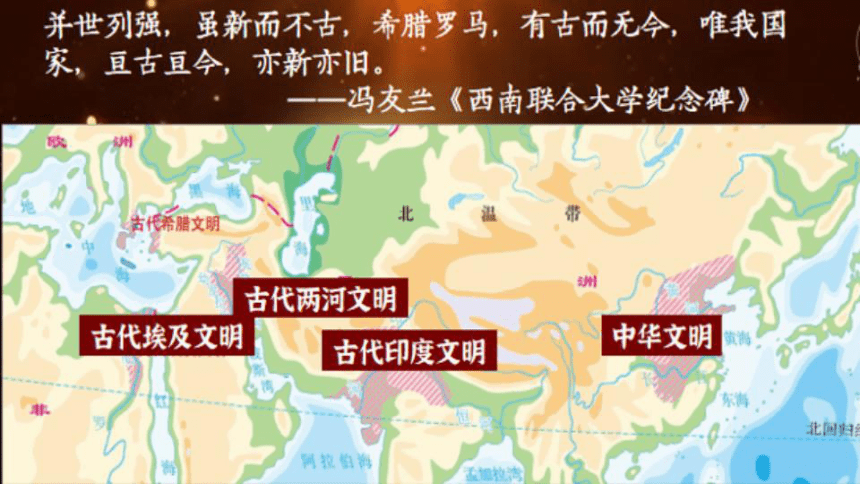

中华文明从多元走向一体

从“满天星斗”到“月明星稀”

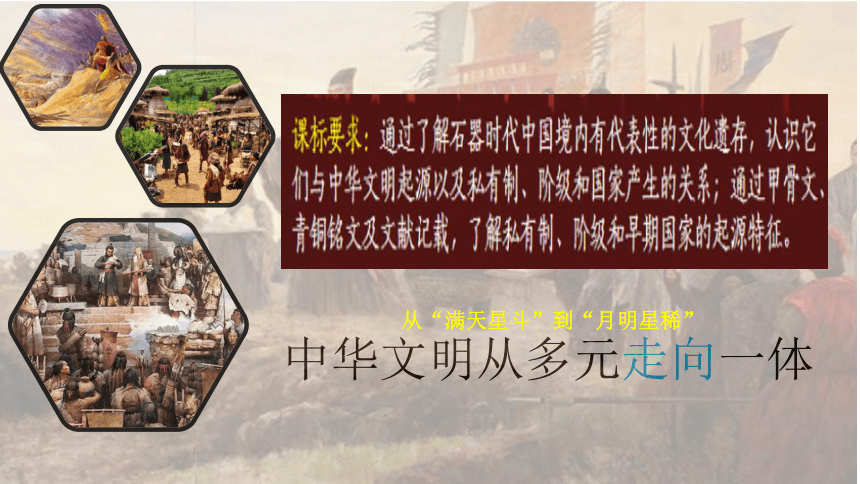

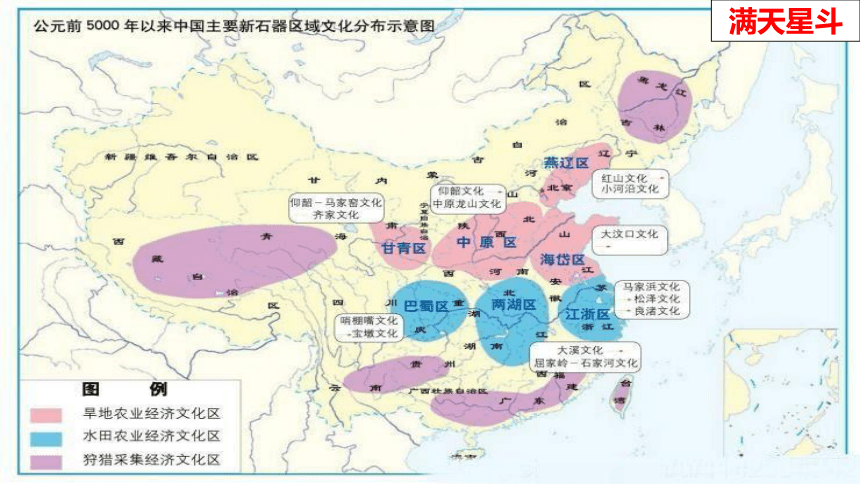

满天星斗

从陶器中能发现中华文明演进的什么特点?

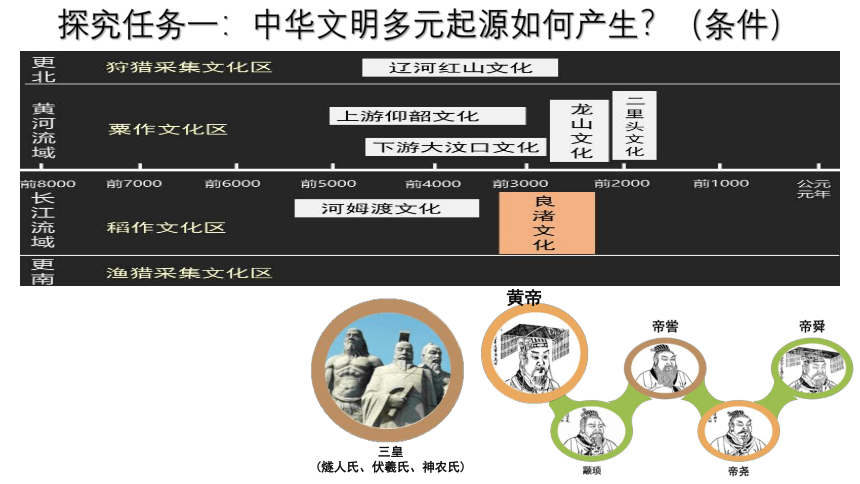

探究任务一:中华文明多元起源如何产生?(条件)

三皇

(燧人氏、伏羲氏、神农氏)

黄帝

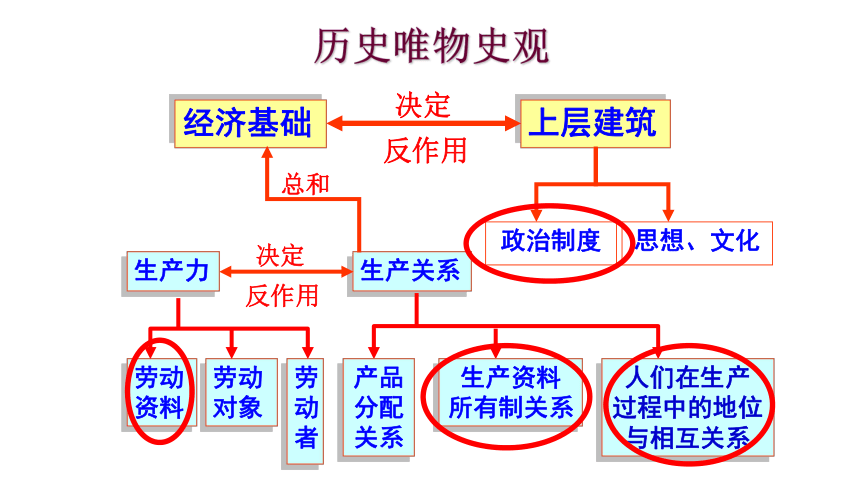

经济基础

生产力

生产关系

政治制度

思想、文化

上层建筑

决定

决定

反作用

反作用

历史唯物史观

总和

劳动资料

劳动

对象

劳动者

生产资料

所有制关系

产品

分配

关系

人们在生产

过程中的地位与相互关系

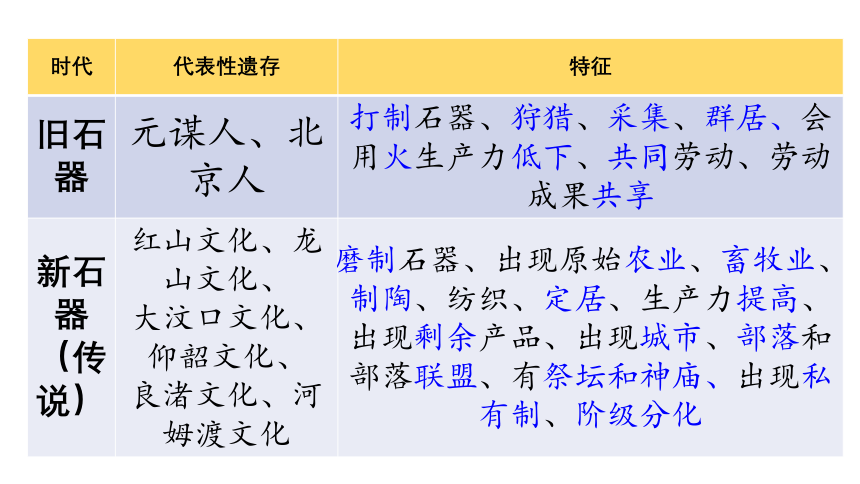

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时代

代表性遗存

特征

旧石器

元谋人、北京人

打制石器、狩猎、采集、群居、会用火生产力低下、共同劳动、劳动成果共享

新石器

(传说)

红山文化、龙山文化、

大汶口文化、仰韶文化、

良渚文化、河姆渡文化

磨制石器、出现原始农业、畜牧业、制陶、纺织、定居、生产力提高、出现剩余产品、出现城市、部落和部落联盟、有祭坛和神庙、出现私有制、阶级分化

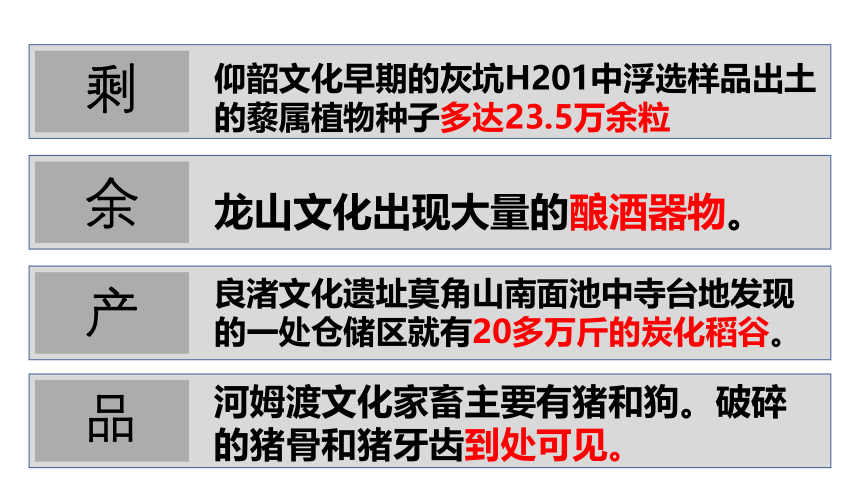

良渚文化遗址莫角山南面池中寺台地发现的一处仓储区就有20多万斤的炭化稻谷。

仰韶文化早期的灰坑H201中浮选样品出土的藜属植物种子多达23.5万余粒

河姆渡文化家畜主要有猪和狗。破碎的猪骨和猪牙齿到处可见。

龙山文化出现大量的酿酒器物。

剩

余

产

品

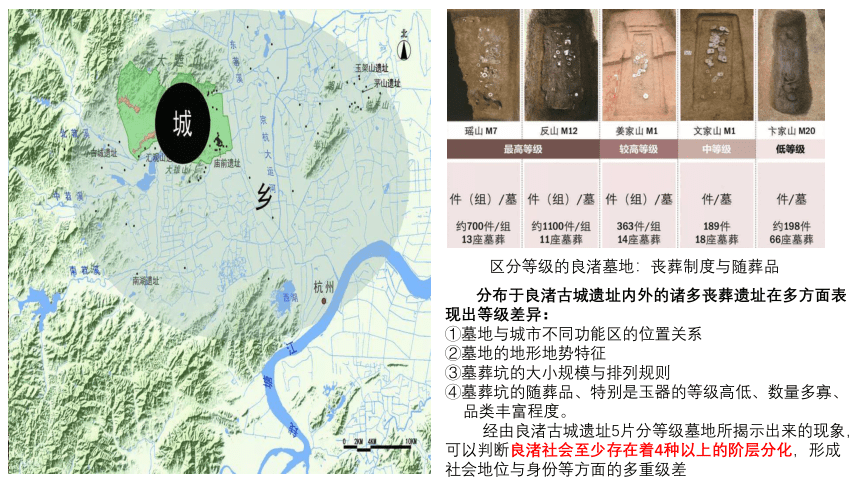

区分等级的良渚墓地:丧葬制度与随葬品

分布于良渚古城遗址内外的诸多丧葬遗址在多方面表现出等级差异:

①墓地与城市不同功能区的位置关系

②墓地的地形地势特征

③墓葬坑的大小规模与排列规则

④墓葬坑的随葬品、特别是玉器的等级高低、数量多寡、

品类丰富程度。

经由良渚古城遗址5片分等级墓地所揭示出来的现象,可以判断良渚社会至少存在着4种以上的阶层分化,形成社会地位与身份等方面的多重级差

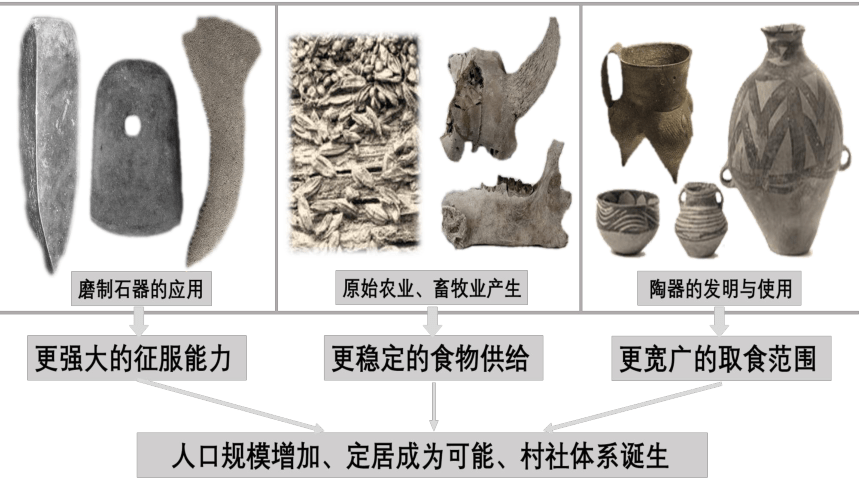

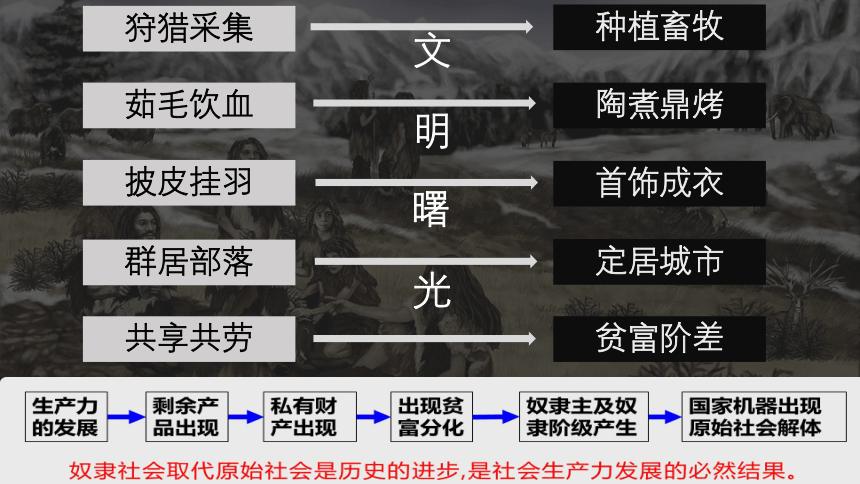

种植畜牧

茹毛饮血

披皮挂羽

首饰成衣

群居部落

定居城市

共享共劳

贫富阶差

狩猎采集

陶煮鼎烤

文

明

曙

光

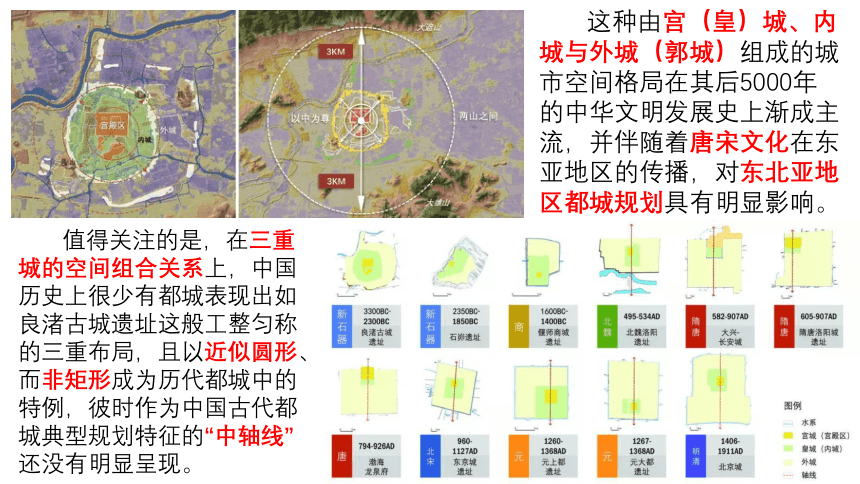

这种由宫(皇)城、内城与外城(郭城)组成的城市空间格局在其后5000年的中华文明发展史上渐成主流,并伴随着唐宋文化在东亚地区的传播,对东北亚地区都城规划具有明显影响。

值得关注的是,在三重城的空间组合关系上,中国历史上很少有都城表现出如良渚古城遗址这般工整匀称的三重布局,且以近似圆形、而非矩形成为历代都城中的特例,彼时作为中国古代都城典型规划特征的“中轴线”还没有明显呈现。

设问:才进入文明还是文明的发展?

城市、文字、金属器和礼仪制度

——国际考古学界对文明时代标志的主流界定

城市遗址

象形文字

金属冶炼术

祭祀墓葬

设问:三幅图中史前人类分布分别的特点及变化?

月明星稀

轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。……炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战於阪泉之野。三战,然後得其志。蚩尤作乱,不用帝命。於是黄帝乃徵师诸侯,与蚩尤战於涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。——《史记·五帝本纪第一》

羿与凿齿战于寿华之野,羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢,凿齿持盾。一曰持戈。

——《山海经·海外南经》

共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维,故天倾西北,日月星辰就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。 ——《列子·汤问》

诸侯有共工氏,任智刑以强霸而不王;以水乘木,乃与祝融战。不胜而怒,乃头触不周山崩,天柱折,地维绝。 ——《史记·补三皇本纪》

战争

万邦时代的部落战争

距今4600-4000年前的龙山时代是部落大战频繁的时期,也是传说中的“英雄时代”。战争的主要目的是掠夺财富、侵占领土,但战争也是文明的催生剂,使社会关系发生变化、贫富分化加剧。战争使防御性的城堡应运而生。战争还使军事首领的权威不断上升,最后发展为王权。 ——《中国国家地理2003年第3期· 龙山文化——童年的中国》

从玉琮中能发现中华文明演进的什么特点?

传承

贸易往来

强强联合

炎帝之孙伯陵,伯陵同吴权之妻阿女缘妇,缘妇孕三年,是生鼓、延、殳。始为侯,鼓、延是始为钟,为乐风。帝俊生禺号,禺号生淫梁,淫梁生番禺,是始为舟。番禺生奚仲, 奚仲生吉光,吉光是始以木为车。少皞生般,般是始为弓矢。帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。帝俊生三身,三身生义均,义均是始为巧倕,是始作下民百巧。 后稷是播百谷。稷之孙曰叔均,是始作牛耕。大比赤阴,是始为国。

——《山海经·海内经》

全家生产技术碾压

交融

党十六大说,中华文明是在竞争比较中取长补短,在求同存异中共同发展。

习主席说,中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。

哪一体化呢?

青铜铸造技术在进步

文字在逐步形成

感觉快走向一体了吗?

奴隶制政治制度不断走向成熟

然而这样就算一体了吗?

方国政体:“方”便是“所有的国”,甲骨文中称为“多方”。在甲骨卜辞中,有称为“X方”的国,又有不称“X方”的国。

夏:王国(王畿)—方国政体(地方)

夏王朝建立了一种以夏王朝为中心的“家天下” 新的秩序,它一方面要求王权在王族中世袭,同时也把夏王国与诸邦国之间的不平等纳入了礼制的范畴,夏王国为了维持自己政治中心的地位,也为了维护天下的安宁和秩序,就客观上是对诸方国迈向王国步伐的抑制。然而,抑制只能减缓发展的速度,并不能完全阻止诸方国由邦国走向王国。

商:内服(王畿)—外服(地方)

在早期历史条件限制下,早期王权是不能和后来的专制君主相比拟的。

首先,早期王权是通过神权来表现的。

其次,早期王权受习惯法和传统礼制的约束。

第三,早期王权在不同程度上受到其他力量

的制约。(血缘贵族与王族)

国之大事,在祀与戎

外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。 ——张帆《中国古代简史》

内外服制:松散联盟

周:王权(中央)—分封制宗法制(地方)

溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。(天下共主)

——《诗景·小雅·北山》

这样就能实现一体了吗?

礼乐制(权力认同)

分封制(权力分配)

宗法制(权力继承)

分配什么?

继承什么?

如何认同?

经济基础决定上层建筑

井田制:西周时期,把土地分隔成方块,表面归国家所有,实质归周王所有,分配给庶民使用,并不得买卖和转让,还要交一定的贡赋,强迫奴隶集体耕种的一种土地私有制度。

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}中国早期国家起源的特点

①王权和神权相结合。

②从商王朝松散的“方国联盟”过渡到周王朝的“天下共主”

——对地方控制力逐渐加强

③血缘纽带同政治关系紧密结合,家国一体。

④贵族长期垄断特权,享受“世卿世禄”

——世袭制下的血缘贵族政治

⑤最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

辩证思维:

如何理解西周分封制是“显示了统一性和集权性,

但是国家结构上的分散、松散是其最本质的特点”?

(1)统一性和集权性:

诸侯的权利和义务来源于周王,因此与周王的臣属关系紧密;确立了周王“天下共主”的地位,加强了中央和地方的联系。

(2)分散性和松散性:

地方贵族拥有世袭统治权,相对独立。

中国从一个“神散形聚”方国联盟一跃成为“形散神聚”的带有中央集权色彩的国家。

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

周平王东迁

我们既不能把早期王权下的君主制政体理解为后世的专制主义。王权王国之后是帝制帝国,中国古代帝国阶段始于前221年建立的秦朝。帝国时期的政体实行的是专制主义的中央集权制。

中国为什么会拥有世界上最古老的、连续不断的文明?中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;东面,是直到近代方能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……中国的人口庞大无比,也有助于文明的连续性。中国从一开始起,就能供养很可观的人口,因为那里的土壤和气候结合得很好……在适合农业的地方,就发展起中国文明……这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管各自操的方言彼此间犹如意大利语之于西班牙语、瑞典语之于德语,颇为不同,但都懂得这种书面语。……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这一制度,中国推行了近二千年之久;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。……促成中国文明的内聚性的最重要因素,也许是通称为儒家学说的道德准则和文学、思想方面的遗产。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史——1500以后的世界》

多元仍将继续,一体大势所趋。

诸侯乱世再临,谁可问鼎中原?

扩展

“二重证据法”的提出

1925年,王国维提出了历史研究的“二重证据法”。

二重证据法就是将“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。

陈寅恪从三方面概括:一是取地下实物与纸上遗文互相释证,二是取异族故书与我国旧籍互相补正,三是取外来观念与固有材料互相参证。

随着历史研究的不断推进,由二重证据法到三重证据法、四重证据法的演变成为学术发展的必然趋势。杨骊在《反思二重证据法的局限一兼论多重证据法的演变之必然》一文中指出,考察二重证据法到四重证据法的学术演変,在证据方面呈现出从文字文本→ロ传文本→文化文本的突破,在证明方法上体现了考据学闻释→金石学实证→人类学阐释→考古学、图像学实证与阐释渐次融合的超越路径。从史学角度看,多重证据法把史学与人类学研究方法融为一体,利用证据间性进行立体释古,用人类学方法解读历史的多重叙事,努力突破史学与文学研究之间的界限。

从“满天星斗”到“月明星稀”

满天星斗

从陶器中能发现中华文明演进的什么特点?

探究任务一:中华文明多元起源如何产生?(条件)

三皇

(燧人氏、伏羲氏、神农氏)

黄帝

经济基础

生产力

生产关系

政治制度

思想、文化

上层建筑

决定

决定

反作用

反作用

历史唯物史观

总和

劳动资料

劳动

对象

劳动者

生产资料

所有制关系

产品

分配

关系

人们在生产

过程中的地位与相互关系

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时代

代表性遗存

特征

旧石器

元谋人、北京人

打制石器、狩猎、采集、群居、会用火生产力低下、共同劳动、劳动成果共享

新石器

(传说)

红山文化、龙山文化、

大汶口文化、仰韶文化、

良渚文化、河姆渡文化

磨制石器、出现原始农业、畜牧业、制陶、纺织、定居、生产力提高、出现剩余产品、出现城市、部落和部落联盟、有祭坛和神庙、出现私有制、阶级分化

良渚文化遗址莫角山南面池中寺台地发现的一处仓储区就有20多万斤的炭化稻谷。

仰韶文化早期的灰坑H201中浮选样品出土的藜属植物种子多达23.5万余粒

河姆渡文化家畜主要有猪和狗。破碎的猪骨和猪牙齿到处可见。

龙山文化出现大量的酿酒器物。

剩

余

产

品

区分等级的良渚墓地:丧葬制度与随葬品

分布于良渚古城遗址内外的诸多丧葬遗址在多方面表现出等级差异:

①墓地与城市不同功能区的位置关系

②墓地的地形地势特征

③墓葬坑的大小规模与排列规则

④墓葬坑的随葬品、特别是玉器的等级高低、数量多寡、

品类丰富程度。

经由良渚古城遗址5片分等级墓地所揭示出来的现象,可以判断良渚社会至少存在着4种以上的阶层分化,形成社会地位与身份等方面的多重级差

种植畜牧

茹毛饮血

披皮挂羽

首饰成衣

群居部落

定居城市

共享共劳

贫富阶差

狩猎采集

陶煮鼎烤

文

明

曙

光

这种由宫(皇)城、内城与外城(郭城)组成的城市空间格局在其后5000年的中华文明发展史上渐成主流,并伴随着唐宋文化在东亚地区的传播,对东北亚地区都城规划具有明显影响。

值得关注的是,在三重城的空间组合关系上,中国历史上很少有都城表现出如良渚古城遗址这般工整匀称的三重布局,且以近似圆形、而非矩形成为历代都城中的特例,彼时作为中国古代都城典型规划特征的“中轴线”还没有明显呈现。

设问:才进入文明还是文明的发展?

城市、文字、金属器和礼仪制度

——国际考古学界对文明时代标志的主流界定

城市遗址

象形文字

金属冶炼术

祭祀墓葬

设问:三幅图中史前人类分布分别的特点及变化?

月明星稀

轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。……炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战於阪泉之野。三战,然後得其志。蚩尤作乱,不用帝命。於是黄帝乃徵师诸侯,与蚩尤战於涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。——《史记·五帝本纪第一》

羿与凿齿战于寿华之野,羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢,凿齿持盾。一曰持戈。

——《山海经·海外南经》

共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维,故天倾西北,日月星辰就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。 ——《列子·汤问》

诸侯有共工氏,任智刑以强霸而不王;以水乘木,乃与祝融战。不胜而怒,乃头触不周山崩,天柱折,地维绝。 ——《史记·补三皇本纪》

战争

万邦时代的部落战争

距今4600-4000年前的龙山时代是部落大战频繁的时期,也是传说中的“英雄时代”。战争的主要目的是掠夺财富、侵占领土,但战争也是文明的催生剂,使社会关系发生变化、贫富分化加剧。战争使防御性的城堡应运而生。战争还使军事首领的权威不断上升,最后发展为王权。 ——《中国国家地理2003年第3期· 龙山文化——童年的中国》

从玉琮中能发现中华文明演进的什么特点?

传承

贸易往来

强强联合

炎帝之孙伯陵,伯陵同吴权之妻阿女缘妇,缘妇孕三年,是生鼓、延、殳。始为侯,鼓、延是始为钟,为乐风。帝俊生禺号,禺号生淫梁,淫梁生番禺,是始为舟。番禺生奚仲, 奚仲生吉光,吉光是始以木为车。少皞生般,般是始为弓矢。帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。帝俊生三身,三身生义均,义均是始为巧倕,是始作下民百巧。 后稷是播百谷。稷之孙曰叔均,是始作牛耕。大比赤阴,是始为国。

——《山海经·海内经》

全家生产技术碾压

交融

党十六大说,中华文明是在竞争比较中取长补短,在求同存异中共同发展。

习主席说,中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。

哪一体化呢?

青铜铸造技术在进步

文字在逐步形成

感觉快走向一体了吗?

奴隶制政治制度不断走向成熟

然而这样就算一体了吗?

方国政体:“方”便是“所有的国”,甲骨文中称为“多方”。在甲骨卜辞中,有称为“X方”的国,又有不称“X方”的国。

夏:王国(王畿)—方国政体(地方)

夏王朝建立了一种以夏王朝为中心的“家天下” 新的秩序,它一方面要求王权在王族中世袭,同时也把夏王国与诸邦国之间的不平等纳入了礼制的范畴,夏王国为了维持自己政治中心的地位,也为了维护天下的安宁和秩序,就客观上是对诸方国迈向王国步伐的抑制。然而,抑制只能减缓发展的速度,并不能完全阻止诸方国由邦国走向王国。

商:内服(王畿)—外服(地方)

在早期历史条件限制下,早期王权是不能和后来的专制君主相比拟的。

首先,早期王权是通过神权来表现的。

其次,早期王权受习惯法和传统礼制的约束。

第三,早期王权在不同程度上受到其他力量

的制约。(血缘贵族与王族)

国之大事,在祀与戎

外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。 ——张帆《中国古代简史》

内外服制:松散联盟

周:王权(中央)—分封制宗法制(地方)

溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。(天下共主)

——《诗景·小雅·北山》

这样就能实现一体了吗?

礼乐制(权力认同)

分封制(权力分配)

宗法制(权力继承)

分配什么?

继承什么?

如何认同?

经济基础决定上层建筑

井田制:西周时期,把土地分隔成方块,表面归国家所有,实质归周王所有,分配给庶民使用,并不得买卖和转让,还要交一定的贡赋,强迫奴隶集体耕种的一种土地私有制度。

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}中国早期国家起源的特点

①王权和神权相结合。

②从商王朝松散的“方国联盟”过渡到周王朝的“天下共主”

——对地方控制力逐渐加强

③血缘纽带同政治关系紧密结合,家国一体。

④贵族长期垄断特权,享受“世卿世禄”

——世袭制下的血缘贵族政治

⑤最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

辩证思维:

如何理解西周分封制是“显示了统一性和集权性,

但是国家结构上的分散、松散是其最本质的特点”?

(1)统一性和集权性:

诸侯的权利和义务来源于周王,因此与周王的臣属关系紧密;确立了周王“天下共主”的地位,加强了中央和地方的联系。

(2)分散性和松散性:

地方贵族拥有世袭统治权,相对独立。

中国从一个“神散形聚”方国联盟一跃成为“形散神聚”的带有中央集权色彩的国家。

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

周平王东迁

我们既不能把早期王权下的君主制政体理解为后世的专制主义。王权王国之后是帝制帝国,中国古代帝国阶段始于前221年建立的秦朝。帝国时期的政体实行的是专制主义的中央集权制。

中国为什么会拥有世界上最古老的、连续不断的文明?中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;东面,是直到近代方能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……中国的人口庞大无比,也有助于文明的连续性。中国从一开始起,就能供养很可观的人口,因为那里的土壤和气候结合得很好……在适合农业的地方,就发展起中国文明……这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管各自操的方言彼此间犹如意大利语之于西班牙语、瑞典语之于德语,颇为不同,但都懂得这种书面语。……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这一制度,中国推行了近二千年之久;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。……促成中国文明的内聚性的最重要因素,也许是通称为儒家学说的道德准则和文学、思想方面的遗产。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史——1500以后的世界》

多元仍将继续,一体大势所趋。

诸侯乱世再临,谁可问鼎中原?

扩展

“二重证据法”的提出

1925年,王国维提出了历史研究的“二重证据法”。

二重证据法就是将“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。

陈寅恪从三方面概括:一是取地下实物与纸上遗文互相释证,二是取异族故书与我国旧籍互相补正,三是取外来观念与固有材料互相参证。

随着历史研究的不断推进,由二重证据法到三重证据法、四重证据法的演变成为学术发展的必然趋势。杨骊在《反思二重证据法的局限一兼论多重证据法的演变之必然》一文中指出,考察二重证据法到四重证据法的学术演変,在证据方面呈现出从文字文本→ロ传文本→文化文本的突破,在证明方法上体现了考据学闻释→金石学实证→人类学阐释→考古学、图像学实证与阐释渐次融合的超越路径。从史学角度看,多重证据法把史学与人类学研究方法融为一体,利用证据间性进行立体释古,用人类学方法解读历史的多重叙事,努力突破史学与文学研究之间的界限。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进