2012高考语文预测题精析(6)

图片预览

文档简介

(共109张PPT)

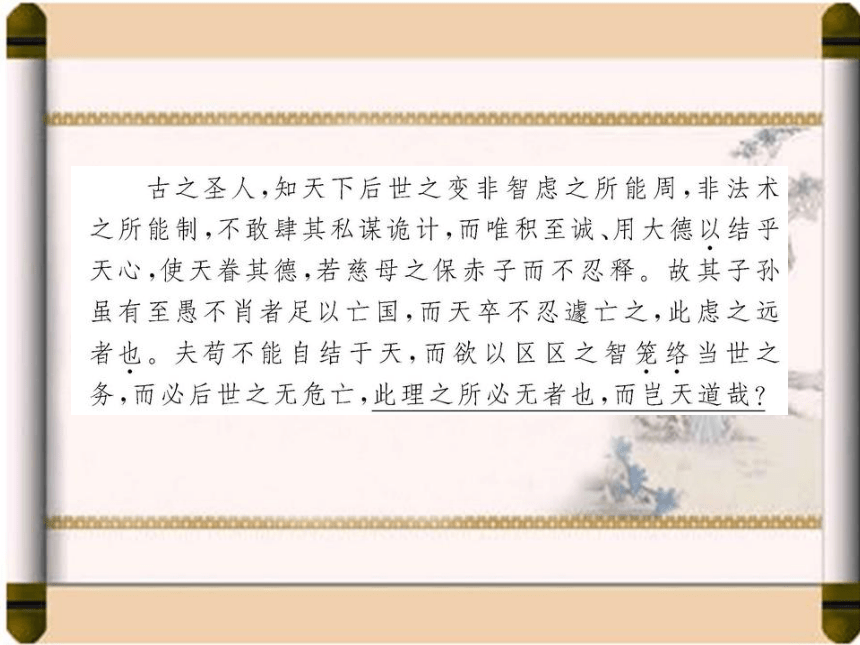

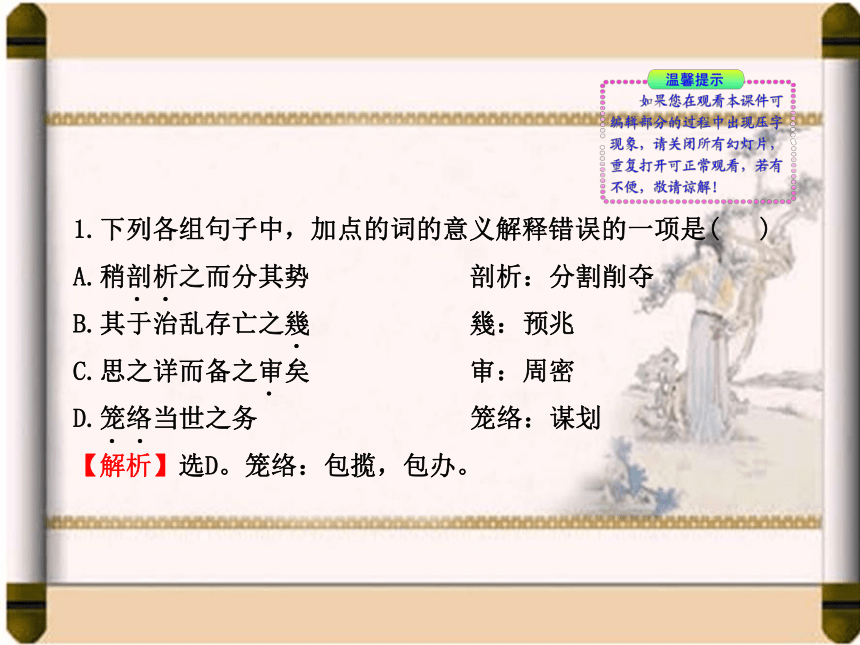

1.下列各组句子中,加点的词的意义解释错误的一项是( )

A.稍剖析之而分其势 剖析:分割削夺

B.其于治乱存亡之幾 幾:预兆

C.思之详而备之审矣 审:周密

D.笼络当世之务 笼络:谋划

【解析】选D。笼络:包揽,包办。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

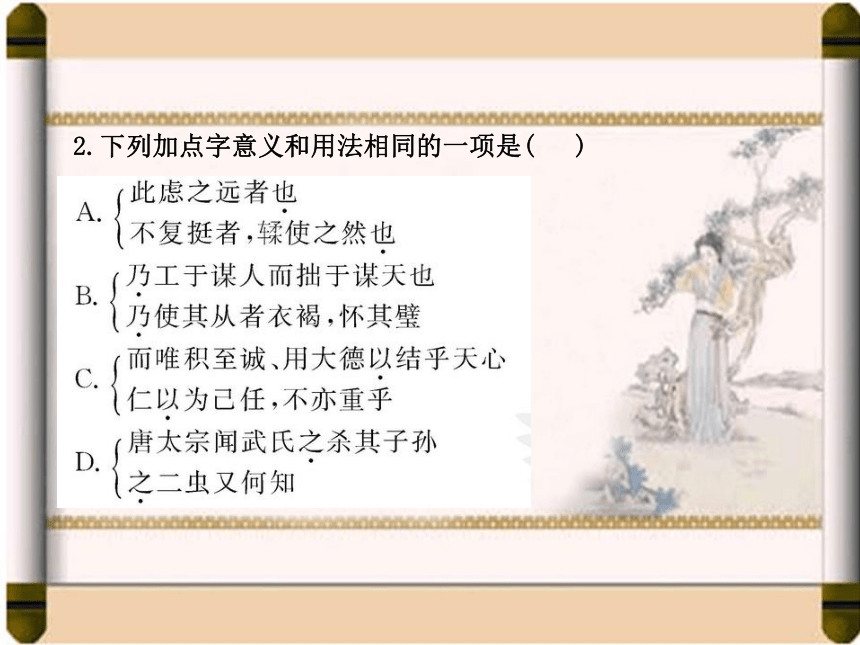

2.下列加点字意义和用法相同的一项是( )

【解析】选A。A.均为语气助词,表判断;B.副词,表判断,是/副词,于是,就;C.连词,表目的,来/介词,把;D.助词,取消句子独立性/代词,这。

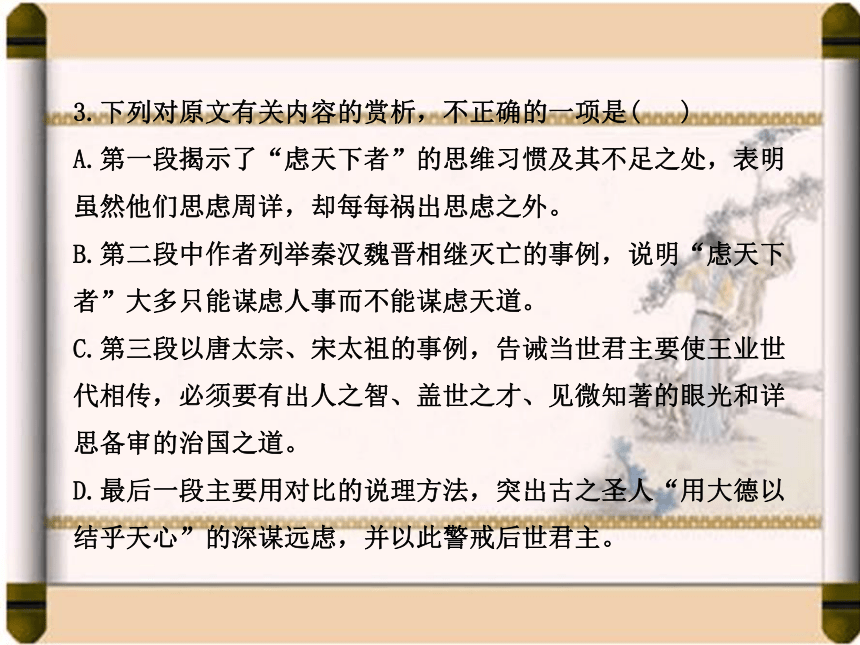

3.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是( )

A.第一段揭示了“虑天下者”的思维习惯及其不足之处,表明虽然他们思虑周详,却每每祸出思虑之外。

B.第二段中作者列举秦汉魏晋相继灭亡的事例,说明“虑天下者”大多只能谋虑人事而不能谋虑天道。

C.第三段以唐太宗、宋太祖的事例,告诫当世君主要使王业世代相传,必须要有出人之智、盖世之才、见微知著的眼光和详思备审的治国之道。

D.最后一段主要用对比的说理方法,突出古之圣人“用大德以结乎天心”的深谋远虑,并以此警戒后世君主。

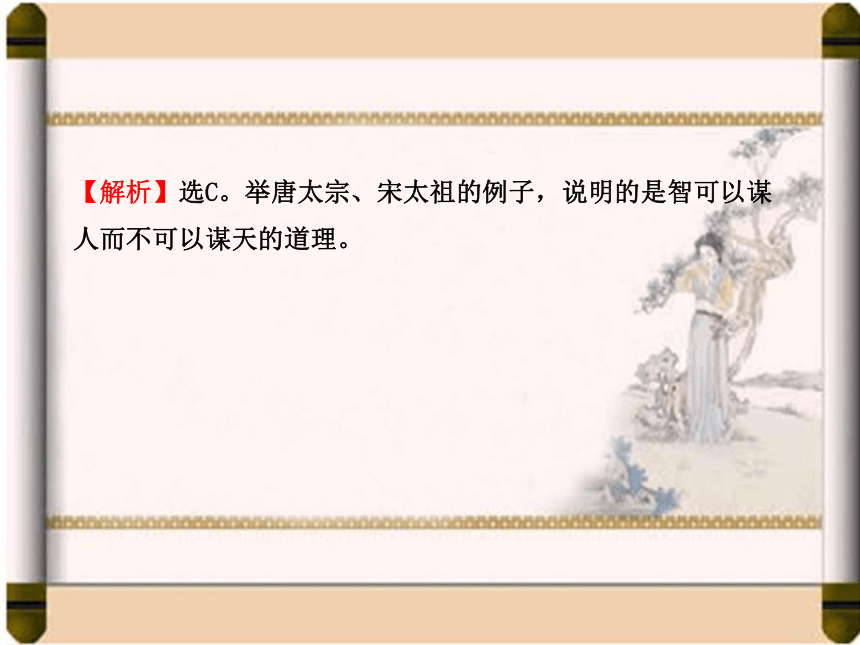

【解析】选C。举唐太宗、宋太祖的例子,说明的是智可以谋人而不可以谋天的道理。

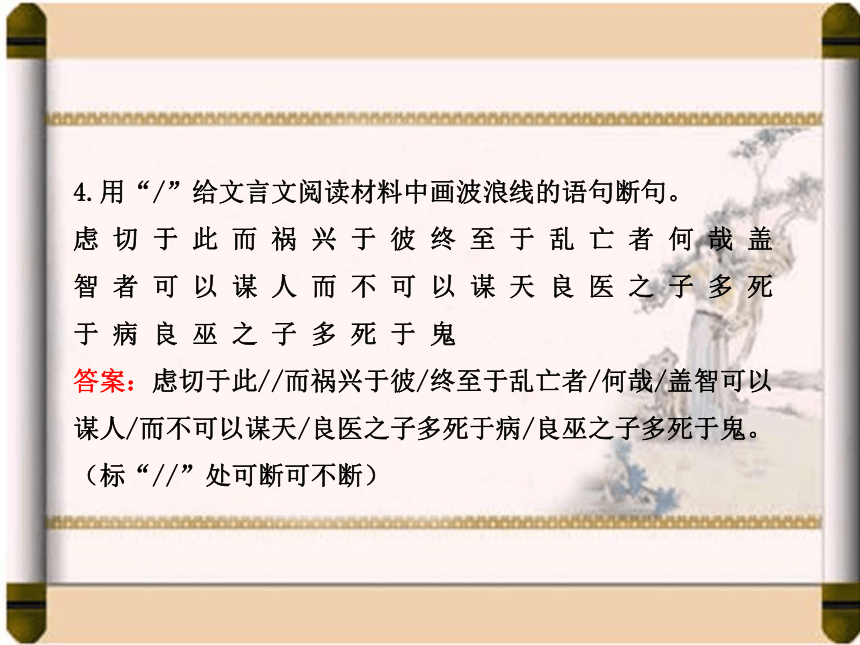

4.用“/”给文言文阅读材料中画波浪线的语句断句。

虑 切 于 此 而 祸 兴 于 彼 终 至 于 乱 亡 者 何 哉 盖 智 者 可 以 谋 人 而 不 可 以 谋 天 良 医 之 子 多 死 于 病 良 巫 之 子 多 死 于 鬼

答案:虑切于此//而祸兴于彼/终至于乱亡者/何哉/盖智可以谋人/而不可以谋天/良医之子多死于病/良巫之子多死于鬼。(标“//”处可断可不断)

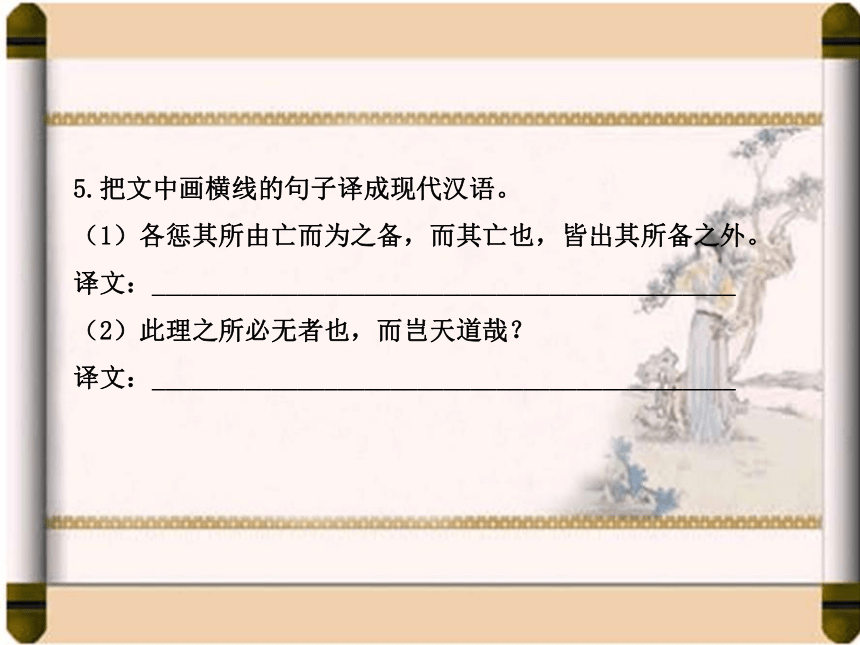

5.把文中画横线的句子译成现代汉语。

(1)各惩其所由亡而为之备,而其亡也,皆出其所备之外。

译文:____________________________________________

(2)此理之所必无者也,而岂天道哉?

译文:____________________________________________

答案:(1)各朝都把他们承继的前代的灭亡原因作为教训并且对此进行了防备,可是他们灭亡的根由,却都出乎他们的防备范围之内。

(2)这在道理上是一定没有的,又难道会是天意吗?

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A.瓶庵幼失怙废学 怙:依靠

B.于是士君子皆贤瓶庵 贤:有才德

C.尝僦小舟,问舟子曰 僦:租赁

D.吾六十,善病 善:很容易

﹒

﹒

﹒

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A.瓶庵幼失怙废学 怙:依靠

B.于是士君子皆贤瓶庵 贤:有才德

C.尝僦小舟,问舟子曰 僦:租赁

D.吾六十,善病 善:很容易

【解析】选B。形容词意动用法,“认为……有才德”。

﹒

﹒

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

【解析】选C。①②都是介词,用。A项,①结构助词,无实义;②动词,到,往。B项,①代词,他的;②语气助词,表反问。D项,①连词,表承接;②连词,表转折,却。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.从文中看,人们称他“瓶庵”的主要原因之一是瓶子的口很窄而腹较大,很能装东西,比喻做人有度量。

B.瓶庵小时候辍学,但长大后靠自己奋力学习。他喜欢读书写文章的人,对有道德的人、隐士特别尊敬。

C.瓶庵的父亲在扬州时,阉党头目魏忠贤把持朝政,仗势压人。先生因此以平民身份给朝廷直言上书。

D.远近的人士都争先恐后地想要结识瓶庵,是因为他具有济贫扶弱、敬老爱幼、公正无私等优秀品格。

【解析】选C。是有人借魏忠贤的权势威逼欺压别人,而不是魏忠贤自己“仗势压人”。

4.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

于 是 去 倡 建 始 祖 祠 修 五 世 以 上 墓 拜 故 旧 之 陇 而 酹 之 不 令 其 子 孙 知。

答案:于是去/倡建始祖祠/修五世以上墓/拜故旧之陇而酹之/不令其子孙知。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)米贵甚,如是,汝安得自活

译文:_____________________________________________

(2)有遗子女,并婚嫁之如己出。其孝友如此。

译文:_____________________________________________

答案:(1)米价很贵,像这一点钱,你怎能养活自己

(2)留下了子女,(瓶庵)为他们操办了婚嫁之事,就像对待亲生子女一样。他就是这样孝敬长辈、友爱同辈的。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.帅闻之以为然,命亟取,将焚之 亟:赶快

B.杀我而有利于人,吾何爱一死 爱:吝惜

C.则存乎天也,委焉而已 委:交给

D.某谢而觉,请诸帅,而释之 谢:道谢

【解析】选D。谢:谢罪,道歉。

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

【解析】选B。均为结构助词,的。

3.下面对文章的分析和概括,不正确的一项是( )

A.河朔地区的旱灾危及百姓的年成,镇阳帅命人用巫术祈雨,但一点效果都没有。

B.一户人家产了一头白驴,主人认为旱灾是它造成的,很多人也都同意这种说法。

C.镇阳帅听信谣言,下令焚烧白驴,白驴于是托梦给帅府的僚属诉说自己的冤情。

D.白驴认为把它烧了无益于救灾,因为旱灾要么是人造成的要么是天造成的,与它无关。

【解析】选B。“主人认为旱灾是它造成的”表述不正确,应是“有的人”认为,而不是“主人”认为。

4.用“/”给下面的句子断句。

天 祸 流 行 民 自 罹 之 吾 何 预 焉 吾 生 不 幸 为 异 类 又 不 幸 堕 于 畜 兽。

答案:天祸流行/民自罹之/吾何预焉/吾生不幸为异类/又不幸堕于畜兽。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)救旱之术多矣,盍亦求诸是类乎

译文: _____________________________________________ (2)未几而雨,则弥月不解,潦溢伤禾,岁卒以空。

译文: _____________________________________________

答案:(1)拯救旱灾的方法这么多,何不求之于这些方法呢

(2)过了不久,天就下起雨来,而且满一个月不停,洪涝损害了人们的庄稼,收成最终也没有。

1.(2011·杭州七校联考)阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。

早寒有怀

[唐]孟浩然

木落雁南度,北风江上寒。

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,归帆天际看。

迷津欲有问,平海夕漫漫。

(1)本诗作于 ________ 时节,首联通过 ________ 意象照应了题目中的“早寒”。

答案:深秋 北风

(2)全诗情景交融,流露出作者怎样的情感?结合全诗简要分析。

答:_______________________________________________

答案:(2)表现了作者怅惘、迷茫、苦闷的情感。首联借助落木、鸿雁、北风等描写江上早寒的凄清景色,接着触景生情,“遥隔”“乡泪”“归帆”等抒发作者怀乡思归的怅惘,尾联借用《论语·微子》中孔子使子路问津的典故,以黄昏江景衬人生失意的迷茫、苦闷。

2.(2011·杭州模拟)阅读下面一首诗,完成(1)~(2)题。

秋夕清泛

[宋]武衍

弄月吹箫过石湖,冷香摇荡碧芙蕖①。

贪寻旧日鸥边②宿,露湿船头数轴书。

【注】①芙蕖:荷花。②鸥边:指隐居。

(1)联系全诗,说说诗中“贪”字体现了作者怎样的心情。

答:______________________________________________

答案:联系全诗看,“贪”字写出了诗人寻访旧日栖隐之所的非常迫切的心情。表现了诗人对精神超脱的一种追求。

(2)说说诗的一、二句所写秋夜“清泛”的情景是怎样的,并请赏析“摇荡”一词。

答:________________________________________________

答案:冷月玲珑,湖光潋滟,小舟在碧荷丛中穿行,诗人吹着箫观赏湖上的明月,品尝着秋风送来的缕缕荷香。这两句融情于景,诗人与明月、湖光、小舟、碧荷交融在一起。“摇荡”一词不仅写出“碧芙蕖”在清波中摇曳的倩影,也把小舟的荡漾、月光的沉浮、箫声的起伏以及诗人心情的激荡一起表现了出来。

3.(2011·温州模拟)阅读下面这两首诗,完成(1)~(2)题。

墨梅

王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

寒菊

郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

(1)《寒菊》中“宁可枝头抱香死”一句,你认为哪个字用得最为传神 请简述理由。

答:________________________________________________

答案:用得最为传神的一个字是“抱”字,用拟人手法形象传神地表现出菊花坚守节操、至死不变的高贵品质。

(2)这两首诗在表现手法和思想内容方面有哪些相似之处

答:________________________________________________

答案:都是托物言志的诗,通过对梅花高洁傲岸品质的描写,抒发自己坚守节操、清高不合流俗的高洁的精神追求。

4.(2011·金华一中质检)阅读元代王冕的一首诗,完成(1)~(2)题。

冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。

忽然一夜清香起,散作乾坤万里春。

(1)在这首诗中,作者塑造的主要形象是什么?突出了它的哪些特征?

答:____________________________________________

答案:作者塑造的主要形象是梅花,突出了它耐寒(冰雪林中著此身)、清高(不同桃李混芳尘)、报春(散作乾坤万里春)的特征。

(2)作者主要运用了哪些写作手法?表达了怎样的思想感情?

答:_____________________________________________

答案:主要运用了衬托(用冰雪衬托梅之耐寒)、对比(用桃李对比以显示梅之高洁守志)的手法。表达了作者坚持理想操守,不与世俗同流合污的思想感情。

5.阅读下面这首古诗,回答问题。

咏怀八十二首(其一)

阮籍

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见 忧思独伤心。

(1)这首诗歌塑造了一个怎样的人物形象

答:______________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌人物形象的能力。这是阮籍八十二首五言《咏怀》诗中的第一首。诗歌表达了诗人内心愤懑、悲凉、落寞、忧虑等复杂的感情。不过,尽管诗人发出“忧思独伤心”的长叹,却始终没有把“忧思”直接说破,而是“直举情形色相以示人”,将内心的情绪含蕴在形象的描写中。冷月清风、旷野孤鸿、深夜不眠的弹琴者,将无形的“忧思”化为直观的形象,犹如在人的眼前耳畔。读者可从诗中所展示的“情形色相”中感受到诗人幽寂孤愤的心境。

参考答案:这首诗歌塑造了一个孤独忧愤、高洁不群的人物形象。

(2)“薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”四句运用了什么表现手法 表达了怎样的情感 请作简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧和诗人思想情感的能力。“薄帷鉴明月,清风吹我襟”写清澈如水的月光照在薄薄的帷幔上,带有几分凉意的清风吹拂在诗人的衣襟上,造成一种凄清的气氛。这似乎是在写自然景色,但是景中有人。因为在月光下徘徊的是诗人,清风吹拂的是诗人的衣襟。所以,可以说写景正是为了写人。这样写,比直接写人更富有艺术效果,使人感到含蓄蕴藉,意味无穷。“孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”显然是继续写景,是写孤鸿在野外哀号,而盘旋的飞鸟在北林上悲鸣。如果说,上两句是写诗人的所见,这两句就是写诗人的所闻。所见者清风、明月,所闻者哀鸿、鸟鸣,皆以动写静,写出寂静凄清的环境,以映衬诗人孤独苦闷的心情。景中有情,情景交融。

参考答案:以动衬静。所见者清风、明月,所闻者哀鸿、鸟鸣,皆以动写静,写出寂静凄清的环境,从而映衬出诗人孤独苦闷的心情。

6.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

【中吕】普天乐

张养浩

楚《离骚》,谁能解?就中之意,日月明白。恨尚存,人何在? 空快活了湘江鱼虾蟹。这先生畅好是胡来。怎如向青山影里,狂歌痛饮,其乐无涯!

(1)这首小令在语言的运用上有什么特点?请简要分析概括。

答:___________________________________________

答案:语言清新活泼,通俗易懂,而且还杂用了诸如“快活”“胡来”等口语词汇,很适合民间传唱。

(2)在小令中,作者对屈原寄寓了怎样的情感?请结合内容加以赏析。

答:___________________________________________

答案:这首小令看似否定了屈原,表达了寄情山水的消极低沉的情绪,而实际上,却是迂回曲折地表达了一个饱经宦海浮沉、洞察世事春秋而又无处施展自己的雄才大略的读书人的无可奈何而又悲愤怨恨的心情。

7.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

杂诗三首(其三)

沈佺期

闻道黄龙戍①,频年不解兵。

可怜闺里月,长在汉家营。

少妇今春意,良人昨夜情。

谁能将旗鼓,一为取龙城②。

【注】①黄龙戍:在今辽宁开原西北,此指边地。②龙城:在今蒙古境内,这里借指敌方要地。

(1)请分析颔联中“月”的意象在表达上的作用。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌形象和作者思想情感的能力。颔联抒情,借月抒怀,说今夜闺中和营中同在这一轮明月的照耀下,有多少对征夫思妇两地对月相思。在征夫眼里,这轮昔日和妻子在闺中共同赏玩的明月,不断地到营里照着他,好像怀着无限深情;而在闺中思妇眼里,似乎这眼前明月,再不如往昔美好,因为那象征着昔日夫妻美好生活的圆月,早已离开深闺,随着良人远去汉家营了。这一联明明是写情,却偏要处

处说月;字字是写月,却又笔笔见人。短短十个字,内涵极为丰富:既写出了夫妇分离的现状,也触及到了夫妇团聚的往事;既轮廓鲜明地画出了异地同视一轮明月的相思图,也使人联想起夫妇相处时的月下双照的动人景象。通过暗含着对比的画面,诗人不露声色地写出闺中人和征夫相互思念的绵绵深情。

参考答案:以月写人,明月高挂中天,照着不眠的闺妇,而闺中人却沉醉在对征人的思念中,(亦可理解成“一笔写出两人的离恨,月亮也照着不眠的征人,而这征人也正在思念着闺中之妇”)以月寄情,含蓄而巧妙地抒发了饱受战乱之苦的离人的相思之情。

(2)综观全诗,简要概括这首诗表达了作者对战争怎样的态度。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏评价诗歌作者观点态度的能力。表明“作者对战争怎样的态度”的句子一是“闻道黄龙戍,频年不解兵”,写出了常年战争给百姓生活带来的影响,流露出作者对战争的厌恶之情。二是“谁能将旗鼓,一为取龙城”,“将”是带领的意思。古代军队以旗鼓为号令,这里的“旗鼓”指代军队。希望有良将带兵,一举克敌,使家人早日团聚,人民安居乐业。

参考答案:这首诗既有对战争长年不断给百姓带来离乱之苦的不满,也包含着希望有良将带兵克敌、一举夺胜的期盼。

8.阅读下面这首唐诗,回答问题。

题扬州禅智寺

杜 牧

雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。

青苔满阶砌,白鸟故迟留。

暮霭生深树,斜阳下小楼。

谁知竹西路,歌吹是扬州。

(1)这首诗用字很讲究,请简要分析“青苔满阶砌”中“满”字的表达效果。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。回答“满”字的表达效果时,应突出“满”描写对象的特点和环境的特点。

参考答案:“满”字直接写出台阶上青苔之密,间接写出了来人稀少,渲染了环境空寂凄清的特点。

(2)尾联“谁知竹西路,歌吹是扬州”运用了什么表现手法,请结合全诗简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。“谁知竹西路,歌吹是扬州”一句把热闹的扬州拉出来作陪衬,身处如此歌舞喧闹、市井繁华的扬州,却只能在静寂的禅智寺中凄凉度日,写景中暗含着诗人的身世感受、凄凉情怀。

参考答案:衬托(或“以乐景衬哀情”“反衬”“对比”)。以乐衬哀,用歌舞喧闹、市井繁华的扬州反衬出禅智寺的静寂,更突出了诗人孤独凄清和有所失落的心境。

9.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

谒荆公不遇

方惟深

春江渺渺抱樯流,烟草茸茸一片愁。

吹尽柳花人不见,春旗催日下城头。

(1)诗歌在写景时使用“渺渺”和“茸茸”,请分析它们的作用。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。解答此题,不仅要分析“渺渺”和“茸茸”两词在诗句中的表达效果,还要写出它们在全诗中起到的作用,以及对体现作者观点态度或感情的作用等。最后,从“诗”本身追求音律美的特点来分析它们增强表达效果的作用。

参考答案:“渺渺”写出了春江水面的辽阔,“茸茸”写出了花草的柔密茂盛,水面愈宽阔,花草愈繁茂,愈透露出作者的孤寂、忧愁之感。另外,这两个叠音词使整首诗音韵和谐,增强了表达效果。

(2)从情景关系的角度鉴赏此诗。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力,题目已限定了鉴赏的角度,即“情景关系”。那么,解答此题时,学生首先要分析诗中写了什么景,通过对“景”的描写抒发了什么“情”。然后再说诗中“景”和“情”的关系,如“以景写情”“情景交融”等。

参考答案:本诗采用以景写情的手法,情景交融,浑然一体。全篇无一字直接明写作者的心境,但通过春江、烟草、柳花、春旗、落日等渲染了苍茫迷离的氛围,无不渲染或反衬出作者访友不遇的怅惘之情。

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

蝶恋花·离情

李清照

暖雨晴风初破冻。柳眼梅腮,已觉春心动。酒意诗情谁与共?泪融残粉花钿重。 乍试夹衫金缕缝。山枕斜攲,枕损钗头凤。独抱浓愁无好梦,夜阑犹剪灯花弄。

(1)该词上阕中的“柳眼梅腮”句历来被称为“易安奇句”,请谈谈你对这句话的理解。

答:_______________________________________________

【解析】本题考查对诗词关键词句的理解能力。在分析这个句子时,首先要分析出句子所使用的艺术手法,然后再分析这个句子在塑造人物形象方面的作用。

参考答案:此句意蕴丰富,一语双关,既补充起句的景语,又极为简练地刻画出了一个思妇的形象。

(2)清代贺裳《皱水轩词筌》称赞结句“独抱浓愁无好梦,夜阑犹剪灯花弄”为“入神之句”,试作简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查对诗词重要语句的鉴赏能力。在分析时要先判断句子所使用的艺术手法,然后分析其在塑造人物形象、表达主题方面的作用。

参考答案:该句抓住“思妇手弄灯花”这一传神细节,使词意更加含蓄传神,思妇形象更加清晰,从而使整首词的主题表达得更加深沉含蓄,颇有意趣。

11.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

【越调】天净沙·湖上送别

张可久

红蕉隐隐窗纱,朱帘小小人家。绿柳匆匆去马。断桥西下,满湖烟雨愁花。

(1)这首小令含蓄蕴藉,独具风格。试分析“绿柳匆匆去马”一句是如何表达作者感情的。

答:________________________________________________

答案:在绿柳如烟的春天,作者不得不告别心上人,匆匆策马起程。作者采用借景抒情的手法,借沿湖千丝万缕的青青柳枝来表现自己千丝万缕的离情别绪,充满惜别之苦。

(2)曲中用了诸多不同的意象来表现作者的情感,丰富作品的意蕴。请对“满湖烟雨”这一意象作简要分析。

答:________________________________________________

答案:“满湖烟雨”既是眼前之景,又渲染了愁绪的浓重,与前面的“小小人家”形成鲜明对比,表现了作者与分别之人难以割舍的情怀。

12.阅读下面的诗词,根据提示完成赏析。

春夜闻笛①

[唐]李益

寒山②吹笛唤春归,迁客相看泪满衣。

洞庭一夜无穷雁,不待天明尽北飞。

采桑子③ 彭浪矶

[南宋]朱敦儒

扁舟去作江南客,旅雁孤云。万里烟尘,回首中原泪满巾。 碧山对晚汀洲冷,枫叶芦根。日落波平,愁损辞乡去国人。

【注】①本诗是诗人谪迁江淮时所作。②寒山,今江苏徐州市东南,是东晋以来淮泗流域战略要地,屡为战场。③周必大在《二老堂诗话》说朱敦儒“靖康离乱,避地自江西走二广”。

(1)两首诗词传情达意都借助了“雁”这一意象。李诗借大雁春来北飞,言迁客欲归不得(雁归而人留),寄寓得体,衬托有方。朱词 __________________________________。

答案:借旅雁自比,以万里反衬自身的孤单,写虽在战乱中来到江南作客,但仍无法忘怀那“万里烟尘”的中原,比喻形象,对比鲜明。

(2)两首诗词中都有一“泪”字,但抒发的情感并不相同,请简要分析。

答:________________________________________________

答案:李诗之泪是自伤身世之泪,表现了词人被贬南方,渴望北归而不能的遗憾与怨恨;朱词之泪是忧时伤世之泪,表现了词人因中原沦陷被迫漂泊江南的离愁别恨与担忧时局的爱国情怀。

13.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

宫词

武衍

梨花风动玉阑香,春色沉沉锁建章[注]。

唯有落红官不禁,尽教飞舞出宫墙。

【注】建章:宫殿名。

(1)你认为这首诗第二句中“诗眼”是哪个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答:________________________________________________

答案:“锁”字是诗眼。“锁”字形象地表明了满庭春色闭锁在高墙之内,无法泄露;而宫女的年华,也锁于重门之内,白白消逝。

(2)这首诗第三、四两句运用了什么表现手法?有什么作用

答:________________________________________________

答案:运用了反衬手法。落花能够飞出宫墙,无人禁止,而宫女们却身锁重门,插翅也难飞,人不如花。这里以落红飞舞出宫墙反衬宫女的身不由己。

14.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

发 潭 州①

杜甫

夜醉长沙酒,晓行湘水春。

岸花飞送客,樯燕语留人。

贾傅②才未有,褚公③书绝伦。

名高前后事,回首一伤神。

【注】①唐代宗大历三年(768)正月,杜甫由夔州出峡,准备北归洛阳,终因时局动乱,亲友尽疏,北归无望,只得以舟为家,漂泊于江陵、公安、岳州、潭州一带。《发潭州》一诗,是诗人在大历四年春离开潭州赴衡州时所作。②贾傅,即西汉时的贾谊。因才高而为大臣所忌,被贬为长沙王太傅。③褚公,即初唐时的褚遂良,书法冠绝一时,因谏阻立武则天为皇后,被贬为潭州都督。

(1)诗的颔联写景很有特色,试从景与情的角度加以分析。

答:________________________________________________

答案:岸上风吹落花,樯桅春燕作语,这本是极普通的自然现象,但诗人以我观物,赋予落花、飞燕以人的感情来“送客”、“留人”,这就有力地渲染了一种悲凉冷落的气氛,同时也表现了诗人对自己辗转流徙、飘荡无依的深沉感喟。(大意对即可)

(2)本诗的后两联突出地运用了什么表现手法?抒发了诗人怎样的思想感情?

答:________________________________________________

答案:突出运用的表现手法是用典。西汉时的贾谊和初唐时的褚遂良在各自的时代都名高一时,但俱被贬抑而死,诗人借古抒怀,感叹自己飘零无依的身世,抒发了忧国伤世的沉郁悲愤之情。

15.阅读下面这首词,完成(1)~(2)题。

鹧鸪天 寻菊花无有,戏作

辛弃疾

掩鼻人间臭腐场,古今惟有酒偏香。自从来住云烟畔,直到而今歌舞忙。 呼老伴,共秋光。黄花何处避重阳?要知烂熳开时节,直待秋风一夜霜。

(1)词的上阕表达了作者怎样的人生情怀?

答:________________________________________________

答案:“掩鼻人间臭腐场,古今惟有酒偏香”,从时间和空间的角度展示了作者对人世间丑恶现象的厌恶和对现实的愤懑之情。“自从来住云烟畔,直到而今歌舞忙”,情调一转,由对“人间”深深的厌恶,变为对山林隐居生活的由衷的喜悦,表现了作者闲适潇洒的生活和志得意满的情愫。

(2)这首词的题目为“寻菊花无有,戏作”,上阕却未直接涉及题目,请赏析作者这种写法的妙处。

答:________________________________________________

答案:上阕虽未直接涉及题目,但却对下阕写作者寻菊、爱菊、赞菊作铺垫。正因为“人间臭腐场”,作者才“来住云烟畔”,进而有闲心“寻菊花”。就题目而言,这首词的写法不符合常规,但作者本意不在按题作词,而是借题发挥,表现他愤世的情怀和高洁的志趣。

1.下列各组句子中,加点的词的意义解释错误的一项是( )

A.稍剖析之而分其势 剖析:分割削夺

B.其于治乱存亡之幾 幾:预兆

C.思之详而备之审矣 审:周密

D.笼络当世之务 笼络:谋划

【解析】选D。笼络:包揽,包办。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列加点字意义和用法相同的一项是( )

【解析】选A。A.均为语气助词,表判断;B.副词,表判断,是/副词,于是,就;C.连词,表目的,来/介词,把;D.助词,取消句子独立性/代词,这。

3.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是( )

A.第一段揭示了“虑天下者”的思维习惯及其不足之处,表明虽然他们思虑周详,却每每祸出思虑之外。

B.第二段中作者列举秦汉魏晋相继灭亡的事例,说明“虑天下者”大多只能谋虑人事而不能谋虑天道。

C.第三段以唐太宗、宋太祖的事例,告诫当世君主要使王业世代相传,必须要有出人之智、盖世之才、见微知著的眼光和详思备审的治国之道。

D.最后一段主要用对比的说理方法,突出古之圣人“用大德以结乎天心”的深谋远虑,并以此警戒后世君主。

【解析】选C。举唐太宗、宋太祖的例子,说明的是智可以谋人而不可以谋天的道理。

4.用“/”给文言文阅读材料中画波浪线的语句断句。

虑 切 于 此 而 祸 兴 于 彼 终 至 于 乱 亡 者 何 哉 盖 智 者 可 以 谋 人 而 不 可 以 谋 天 良 医 之 子 多 死 于 病 良 巫 之 子 多 死 于 鬼

答案:虑切于此//而祸兴于彼/终至于乱亡者/何哉/盖智可以谋人/而不可以谋天/良医之子多死于病/良巫之子多死于鬼。(标“//”处可断可不断)

5.把文中画横线的句子译成现代汉语。

(1)各惩其所由亡而为之备,而其亡也,皆出其所备之外。

译文:____________________________________________

(2)此理之所必无者也,而岂天道哉?

译文:____________________________________________

答案:(1)各朝都把他们承继的前代的灭亡原因作为教训并且对此进行了防备,可是他们灭亡的根由,却都出乎他们的防备范围之内。

(2)这在道理上是一定没有的,又难道会是天意吗?

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A.瓶庵幼失怙废学 怙:依靠

B.于是士君子皆贤瓶庵 贤:有才德

C.尝僦小舟,问舟子曰 僦:租赁

D.吾六十,善病 善:很容易

﹒

﹒

﹒

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A.瓶庵幼失怙废学 怙:依靠

B.于是士君子皆贤瓶庵 贤:有才德

C.尝僦小舟,问舟子曰 僦:租赁

D.吾六十,善病 善:很容易

【解析】选B。形容词意动用法,“认为……有才德”。

﹒

﹒

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

【解析】选C。①②都是介词,用。A项,①结构助词,无实义;②动词,到,往。B项,①代词,他的;②语气助词,表反问。D项,①连词,表承接;②连词,表转折,却。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.从文中看,人们称他“瓶庵”的主要原因之一是瓶子的口很窄而腹较大,很能装东西,比喻做人有度量。

B.瓶庵小时候辍学,但长大后靠自己奋力学习。他喜欢读书写文章的人,对有道德的人、隐士特别尊敬。

C.瓶庵的父亲在扬州时,阉党头目魏忠贤把持朝政,仗势压人。先生因此以平民身份给朝廷直言上书。

D.远近的人士都争先恐后地想要结识瓶庵,是因为他具有济贫扶弱、敬老爱幼、公正无私等优秀品格。

【解析】选C。是有人借魏忠贤的权势威逼欺压别人,而不是魏忠贤自己“仗势压人”。

4.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

于 是 去 倡 建 始 祖 祠 修 五 世 以 上 墓 拜 故 旧 之 陇 而 酹 之 不 令 其 子 孙 知。

答案:于是去/倡建始祖祠/修五世以上墓/拜故旧之陇而酹之/不令其子孙知。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)米贵甚,如是,汝安得自活

译文:_____________________________________________

(2)有遗子女,并婚嫁之如己出。其孝友如此。

译文:_____________________________________________

答案:(1)米价很贵,像这一点钱,你怎能养活自己

(2)留下了子女,(瓶庵)为他们操办了婚嫁之事,就像对待亲生子女一样。他就是这样孝敬长辈、友爱同辈的。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.帅闻之以为然,命亟取,将焚之 亟:赶快

B.杀我而有利于人,吾何爱一死 爱:吝惜

C.则存乎天也,委焉而已 委:交给

D.某谢而觉,请诸帅,而释之 谢:道谢

【解析】选D。谢:谢罪,道歉。

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

【解析】选B。均为结构助词,的。

3.下面对文章的分析和概括,不正确的一项是( )

A.河朔地区的旱灾危及百姓的年成,镇阳帅命人用巫术祈雨,但一点效果都没有。

B.一户人家产了一头白驴,主人认为旱灾是它造成的,很多人也都同意这种说法。

C.镇阳帅听信谣言,下令焚烧白驴,白驴于是托梦给帅府的僚属诉说自己的冤情。

D.白驴认为把它烧了无益于救灾,因为旱灾要么是人造成的要么是天造成的,与它无关。

【解析】选B。“主人认为旱灾是它造成的”表述不正确,应是“有的人”认为,而不是“主人”认为。

4.用“/”给下面的句子断句。

天 祸 流 行 民 自 罹 之 吾 何 预 焉 吾 生 不 幸 为 异 类 又 不 幸 堕 于 畜 兽。

答案:天祸流行/民自罹之/吾何预焉/吾生不幸为异类/又不幸堕于畜兽。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)救旱之术多矣,盍亦求诸是类乎

译文: _____________________________________________ (2)未几而雨,则弥月不解,潦溢伤禾,岁卒以空。

译文: _____________________________________________

答案:(1)拯救旱灾的方法这么多,何不求之于这些方法呢

(2)过了不久,天就下起雨来,而且满一个月不停,洪涝损害了人们的庄稼,收成最终也没有。

1.(2011·杭州七校联考)阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。

早寒有怀

[唐]孟浩然

木落雁南度,北风江上寒。

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,归帆天际看。

迷津欲有问,平海夕漫漫。

(1)本诗作于 ________ 时节,首联通过 ________ 意象照应了题目中的“早寒”。

答案:深秋 北风

(2)全诗情景交融,流露出作者怎样的情感?结合全诗简要分析。

答:_______________________________________________

答案:(2)表现了作者怅惘、迷茫、苦闷的情感。首联借助落木、鸿雁、北风等描写江上早寒的凄清景色,接着触景生情,“遥隔”“乡泪”“归帆”等抒发作者怀乡思归的怅惘,尾联借用《论语·微子》中孔子使子路问津的典故,以黄昏江景衬人生失意的迷茫、苦闷。

2.(2011·杭州模拟)阅读下面一首诗,完成(1)~(2)题。

秋夕清泛

[宋]武衍

弄月吹箫过石湖,冷香摇荡碧芙蕖①。

贪寻旧日鸥边②宿,露湿船头数轴书。

【注】①芙蕖:荷花。②鸥边:指隐居。

(1)联系全诗,说说诗中“贪”字体现了作者怎样的心情。

答:______________________________________________

答案:联系全诗看,“贪”字写出了诗人寻访旧日栖隐之所的非常迫切的心情。表现了诗人对精神超脱的一种追求。

(2)说说诗的一、二句所写秋夜“清泛”的情景是怎样的,并请赏析“摇荡”一词。

答:________________________________________________

答案:冷月玲珑,湖光潋滟,小舟在碧荷丛中穿行,诗人吹着箫观赏湖上的明月,品尝着秋风送来的缕缕荷香。这两句融情于景,诗人与明月、湖光、小舟、碧荷交融在一起。“摇荡”一词不仅写出“碧芙蕖”在清波中摇曳的倩影,也把小舟的荡漾、月光的沉浮、箫声的起伏以及诗人心情的激荡一起表现了出来。

3.(2011·温州模拟)阅读下面这两首诗,完成(1)~(2)题。

墨梅

王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

寒菊

郑思肖

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

(1)《寒菊》中“宁可枝头抱香死”一句,你认为哪个字用得最为传神 请简述理由。

答:________________________________________________

答案:用得最为传神的一个字是“抱”字,用拟人手法形象传神地表现出菊花坚守节操、至死不变的高贵品质。

(2)这两首诗在表现手法和思想内容方面有哪些相似之处

答:________________________________________________

答案:都是托物言志的诗,通过对梅花高洁傲岸品质的描写,抒发自己坚守节操、清高不合流俗的高洁的精神追求。

4.(2011·金华一中质检)阅读元代王冕的一首诗,完成(1)~(2)题。

冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。

忽然一夜清香起,散作乾坤万里春。

(1)在这首诗中,作者塑造的主要形象是什么?突出了它的哪些特征?

答:____________________________________________

答案:作者塑造的主要形象是梅花,突出了它耐寒(冰雪林中著此身)、清高(不同桃李混芳尘)、报春(散作乾坤万里春)的特征。

(2)作者主要运用了哪些写作手法?表达了怎样的思想感情?

答:_____________________________________________

答案:主要运用了衬托(用冰雪衬托梅之耐寒)、对比(用桃李对比以显示梅之高洁守志)的手法。表达了作者坚持理想操守,不与世俗同流合污的思想感情。

5.阅读下面这首古诗,回答问题。

咏怀八十二首(其一)

阮籍

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见 忧思独伤心。

(1)这首诗歌塑造了一个怎样的人物形象

答:______________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌人物形象的能力。这是阮籍八十二首五言《咏怀》诗中的第一首。诗歌表达了诗人内心愤懑、悲凉、落寞、忧虑等复杂的感情。不过,尽管诗人发出“忧思独伤心”的长叹,却始终没有把“忧思”直接说破,而是“直举情形色相以示人”,将内心的情绪含蕴在形象的描写中。冷月清风、旷野孤鸿、深夜不眠的弹琴者,将无形的“忧思”化为直观的形象,犹如在人的眼前耳畔。读者可从诗中所展示的“情形色相”中感受到诗人幽寂孤愤的心境。

参考答案:这首诗歌塑造了一个孤独忧愤、高洁不群的人物形象。

(2)“薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”四句运用了什么表现手法 表达了怎样的情感 请作简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧和诗人思想情感的能力。“薄帷鉴明月,清风吹我襟”写清澈如水的月光照在薄薄的帷幔上,带有几分凉意的清风吹拂在诗人的衣襟上,造成一种凄清的气氛。这似乎是在写自然景色,但是景中有人。因为在月光下徘徊的是诗人,清风吹拂的是诗人的衣襟。所以,可以说写景正是为了写人。这样写,比直接写人更富有艺术效果,使人感到含蓄蕴藉,意味无穷。“孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”显然是继续写景,是写孤鸿在野外哀号,而盘旋的飞鸟在北林上悲鸣。如果说,上两句是写诗人的所见,这两句就是写诗人的所闻。所见者清风、明月,所闻者哀鸿、鸟鸣,皆以动写静,写出寂静凄清的环境,以映衬诗人孤独苦闷的心情。景中有情,情景交融。

参考答案:以动衬静。所见者清风、明月,所闻者哀鸿、鸟鸣,皆以动写静,写出寂静凄清的环境,从而映衬出诗人孤独苦闷的心情。

6.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

【中吕】普天乐

张养浩

楚《离骚》,谁能解?就中之意,日月明白。恨尚存,人何在? 空快活了湘江鱼虾蟹。这先生畅好是胡来。怎如向青山影里,狂歌痛饮,其乐无涯!

(1)这首小令在语言的运用上有什么特点?请简要分析概括。

答:___________________________________________

答案:语言清新活泼,通俗易懂,而且还杂用了诸如“快活”“胡来”等口语词汇,很适合民间传唱。

(2)在小令中,作者对屈原寄寓了怎样的情感?请结合内容加以赏析。

答:___________________________________________

答案:这首小令看似否定了屈原,表达了寄情山水的消极低沉的情绪,而实际上,却是迂回曲折地表达了一个饱经宦海浮沉、洞察世事春秋而又无处施展自己的雄才大略的读书人的无可奈何而又悲愤怨恨的心情。

7.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

杂诗三首(其三)

沈佺期

闻道黄龙戍①,频年不解兵。

可怜闺里月,长在汉家营。

少妇今春意,良人昨夜情。

谁能将旗鼓,一为取龙城②。

【注】①黄龙戍:在今辽宁开原西北,此指边地。②龙城:在今蒙古境内,这里借指敌方要地。

(1)请分析颔联中“月”的意象在表达上的作用。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌形象和作者思想情感的能力。颔联抒情,借月抒怀,说今夜闺中和营中同在这一轮明月的照耀下,有多少对征夫思妇两地对月相思。在征夫眼里,这轮昔日和妻子在闺中共同赏玩的明月,不断地到营里照着他,好像怀着无限深情;而在闺中思妇眼里,似乎这眼前明月,再不如往昔美好,因为那象征着昔日夫妻美好生活的圆月,早已离开深闺,随着良人远去汉家营了。这一联明明是写情,却偏要处

处说月;字字是写月,却又笔笔见人。短短十个字,内涵极为丰富:既写出了夫妇分离的现状,也触及到了夫妇团聚的往事;既轮廓鲜明地画出了异地同视一轮明月的相思图,也使人联想起夫妇相处时的月下双照的动人景象。通过暗含着对比的画面,诗人不露声色地写出闺中人和征夫相互思念的绵绵深情。

参考答案:以月写人,明月高挂中天,照着不眠的闺妇,而闺中人却沉醉在对征人的思念中,(亦可理解成“一笔写出两人的离恨,月亮也照着不眠的征人,而这征人也正在思念着闺中之妇”)以月寄情,含蓄而巧妙地抒发了饱受战乱之苦的离人的相思之情。

(2)综观全诗,简要概括这首诗表达了作者对战争怎样的态度。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏评价诗歌作者观点态度的能力。表明“作者对战争怎样的态度”的句子一是“闻道黄龙戍,频年不解兵”,写出了常年战争给百姓生活带来的影响,流露出作者对战争的厌恶之情。二是“谁能将旗鼓,一为取龙城”,“将”是带领的意思。古代军队以旗鼓为号令,这里的“旗鼓”指代军队。希望有良将带兵,一举克敌,使家人早日团聚,人民安居乐业。

参考答案:这首诗既有对战争长年不断给百姓带来离乱之苦的不满,也包含着希望有良将带兵克敌、一举夺胜的期盼。

8.阅读下面这首唐诗,回答问题。

题扬州禅智寺

杜 牧

雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。

青苔满阶砌,白鸟故迟留。

暮霭生深树,斜阳下小楼。

谁知竹西路,歌吹是扬州。

(1)这首诗用字很讲究,请简要分析“青苔满阶砌”中“满”字的表达效果。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。回答“满”字的表达效果时,应突出“满”描写对象的特点和环境的特点。

参考答案:“满”字直接写出台阶上青苔之密,间接写出了来人稀少,渲染了环境空寂凄清的特点。

(2)尾联“谁知竹西路,歌吹是扬州”运用了什么表现手法,请结合全诗简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。“谁知竹西路,歌吹是扬州”一句把热闹的扬州拉出来作陪衬,身处如此歌舞喧闹、市井繁华的扬州,却只能在静寂的禅智寺中凄凉度日,写景中暗含着诗人的身世感受、凄凉情怀。

参考答案:衬托(或“以乐景衬哀情”“反衬”“对比”)。以乐衬哀,用歌舞喧闹、市井繁华的扬州反衬出禅智寺的静寂,更突出了诗人孤独凄清和有所失落的心境。

9.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

谒荆公不遇

方惟深

春江渺渺抱樯流,烟草茸茸一片愁。

吹尽柳花人不见,春旗催日下城头。

(1)诗歌在写景时使用“渺渺”和“茸茸”,请分析它们的作用。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌语言的能力。解答此题,不仅要分析“渺渺”和“茸茸”两词在诗句中的表达效果,还要写出它们在全诗中起到的作用,以及对体现作者观点态度或感情的作用等。最后,从“诗”本身追求音律美的特点来分析它们增强表达效果的作用。

参考答案:“渺渺”写出了春江水面的辽阔,“茸茸”写出了花草的柔密茂盛,水面愈宽阔,花草愈繁茂,愈透露出作者的孤寂、忧愁之感。另外,这两个叠音词使整首诗音韵和谐,增强了表达效果。

(2)从情景关系的角度鉴赏此诗。

答:________________________________________________

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力,题目已限定了鉴赏的角度,即“情景关系”。那么,解答此题时,学生首先要分析诗中写了什么景,通过对“景”的描写抒发了什么“情”。然后再说诗中“景”和“情”的关系,如“以景写情”“情景交融”等。

参考答案:本诗采用以景写情的手法,情景交融,浑然一体。全篇无一字直接明写作者的心境,但通过春江、烟草、柳花、春旗、落日等渲染了苍茫迷离的氛围,无不渲染或反衬出作者访友不遇的怅惘之情。

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

蝶恋花·离情

李清照

暖雨晴风初破冻。柳眼梅腮,已觉春心动。酒意诗情谁与共?泪融残粉花钿重。 乍试夹衫金缕缝。山枕斜攲,枕损钗头凤。独抱浓愁无好梦,夜阑犹剪灯花弄。

(1)该词上阕中的“柳眼梅腮”句历来被称为“易安奇句”,请谈谈你对这句话的理解。

答:_______________________________________________

【解析】本题考查对诗词关键词句的理解能力。在分析这个句子时,首先要分析出句子所使用的艺术手法,然后再分析这个句子在塑造人物形象方面的作用。

参考答案:此句意蕴丰富,一语双关,既补充起句的景语,又极为简练地刻画出了一个思妇的形象。

(2)清代贺裳《皱水轩词筌》称赞结句“独抱浓愁无好梦,夜阑犹剪灯花弄”为“入神之句”,试作简要分析。

答:________________________________________________

【解析】本题考查对诗词重要语句的鉴赏能力。在分析时要先判断句子所使用的艺术手法,然后分析其在塑造人物形象、表达主题方面的作用。

参考答案:该句抓住“思妇手弄灯花”这一传神细节,使词意更加含蓄传神,思妇形象更加清晰,从而使整首词的主题表达得更加深沉含蓄,颇有意趣。

11.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

【越调】天净沙·湖上送别

张可久

红蕉隐隐窗纱,朱帘小小人家。绿柳匆匆去马。断桥西下,满湖烟雨愁花。

(1)这首小令含蓄蕴藉,独具风格。试分析“绿柳匆匆去马”一句是如何表达作者感情的。

答:________________________________________________

答案:在绿柳如烟的春天,作者不得不告别心上人,匆匆策马起程。作者采用借景抒情的手法,借沿湖千丝万缕的青青柳枝来表现自己千丝万缕的离情别绪,充满惜别之苦。

(2)曲中用了诸多不同的意象来表现作者的情感,丰富作品的意蕴。请对“满湖烟雨”这一意象作简要分析。

答:________________________________________________

答案:“满湖烟雨”既是眼前之景,又渲染了愁绪的浓重,与前面的“小小人家”形成鲜明对比,表现了作者与分别之人难以割舍的情怀。

12.阅读下面的诗词,根据提示完成赏析。

春夜闻笛①

[唐]李益

寒山②吹笛唤春归,迁客相看泪满衣。

洞庭一夜无穷雁,不待天明尽北飞。

采桑子③ 彭浪矶

[南宋]朱敦儒

扁舟去作江南客,旅雁孤云。万里烟尘,回首中原泪满巾。 碧山对晚汀洲冷,枫叶芦根。日落波平,愁损辞乡去国人。

【注】①本诗是诗人谪迁江淮时所作。②寒山,今江苏徐州市东南,是东晋以来淮泗流域战略要地,屡为战场。③周必大在《二老堂诗话》说朱敦儒“靖康离乱,避地自江西走二广”。

(1)两首诗词传情达意都借助了“雁”这一意象。李诗借大雁春来北飞,言迁客欲归不得(雁归而人留),寄寓得体,衬托有方。朱词 __________________________________。

答案:借旅雁自比,以万里反衬自身的孤单,写虽在战乱中来到江南作客,但仍无法忘怀那“万里烟尘”的中原,比喻形象,对比鲜明。

(2)两首诗词中都有一“泪”字,但抒发的情感并不相同,请简要分析。

答:________________________________________________

答案:李诗之泪是自伤身世之泪,表现了词人被贬南方,渴望北归而不能的遗憾与怨恨;朱词之泪是忧时伤世之泪,表现了词人因中原沦陷被迫漂泊江南的离愁别恨与担忧时局的爱国情怀。

13.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

宫词

武衍

梨花风动玉阑香,春色沉沉锁建章[注]。

唯有落红官不禁,尽教飞舞出宫墙。

【注】建章:宫殿名。

(1)你认为这首诗第二句中“诗眼”是哪个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答:________________________________________________

答案:“锁”字是诗眼。“锁”字形象地表明了满庭春色闭锁在高墙之内,无法泄露;而宫女的年华,也锁于重门之内,白白消逝。

(2)这首诗第三、四两句运用了什么表现手法?有什么作用

答:________________________________________________

答案:运用了反衬手法。落花能够飞出宫墙,无人禁止,而宫女们却身锁重门,插翅也难飞,人不如花。这里以落红飞舞出宫墙反衬宫女的身不由己。

14.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

发 潭 州①

杜甫

夜醉长沙酒,晓行湘水春。

岸花飞送客,樯燕语留人。

贾傅②才未有,褚公③书绝伦。

名高前后事,回首一伤神。

【注】①唐代宗大历三年(768)正月,杜甫由夔州出峡,准备北归洛阳,终因时局动乱,亲友尽疏,北归无望,只得以舟为家,漂泊于江陵、公安、岳州、潭州一带。《发潭州》一诗,是诗人在大历四年春离开潭州赴衡州时所作。②贾傅,即西汉时的贾谊。因才高而为大臣所忌,被贬为长沙王太傅。③褚公,即初唐时的褚遂良,书法冠绝一时,因谏阻立武则天为皇后,被贬为潭州都督。

(1)诗的颔联写景很有特色,试从景与情的角度加以分析。

答:________________________________________________

答案:岸上风吹落花,樯桅春燕作语,这本是极普通的自然现象,但诗人以我观物,赋予落花、飞燕以人的感情来“送客”、“留人”,这就有力地渲染了一种悲凉冷落的气氛,同时也表现了诗人对自己辗转流徙、飘荡无依的深沉感喟。(大意对即可)

(2)本诗的后两联突出地运用了什么表现手法?抒发了诗人怎样的思想感情?

答:________________________________________________

答案:突出运用的表现手法是用典。西汉时的贾谊和初唐时的褚遂良在各自的时代都名高一时,但俱被贬抑而死,诗人借古抒怀,感叹自己飘零无依的身世,抒发了忧国伤世的沉郁悲愤之情。

15.阅读下面这首词,完成(1)~(2)题。

鹧鸪天 寻菊花无有,戏作

辛弃疾

掩鼻人间臭腐场,古今惟有酒偏香。自从来住云烟畔,直到而今歌舞忙。 呼老伴,共秋光。黄花何处避重阳?要知烂熳开时节,直待秋风一夜霜。

(1)词的上阕表达了作者怎样的人生情怀?

答:________________________________________________

答案:“掩鼻人间臭腐场,古今惟有酒偏香”,从时间和空间的角度展示了作者对人世间丑恶现象的厌恶和对现实的愤懑之情。“自从来住云烟畔,直到而今歌舞忙”,情调一转,由对“人间”深深的厌恶,变为对山林隐居生活的由衷的喜悦,表现了作者闲适潇洒的生活和志得意满的情愫。

(2)这首词的题目为“寻菊花无有,戏作”,上阕却未直接涉及题目,请赏析作者这种写法的妙处。

答:________________________________________________

答案:上阕虽未直接涉及题目,但却对下阕写作者寻菊、爱菊、赞菊作铺垫。正因为“人间臭腐场”,作者才“来住云烟畔”,进而有闲心“寻菊花”。就题目而言,这首词的写法不符合常规,但作者本意不在按题作词,而是借题发挥,表现他愤世的情怀和高洁的志趣。

同课章节目录