16.2 六国论 教案(自主预习+课文探究+拓展延申+同步练习)

文档属性

| 名称 | 16.2 六国论 教案(自主预习+课文探究+拓展延申+同步练习) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 386.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

六 国 论

自主预习

文化传承与理解

?平“语”近人

子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺。

——习近平《干在实处 走在前列》

[典出] 《史记·滑稽列传》

[释义] 子产治理郑国,百姓没法欺骗他;子贱治理单父,百姓不忍心欺骗他;西门豹治理邺,百姓不敢欺骗他。

[原文] 传曰:“子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺。”三子之才能谁最贤哉?辨治者当能别之。

[解读] 治理思想和治理方法,自古就有多种。春秋时著名政治家子产,他亲力亲为,明察秋毫,时间不长,就把郑国治理得“门不夜关,道不拾遗”,百姓不能欺骗他。子贱天天躲在房里弹琴,依旧把单父治理得井井有条,他的经验是,重视教化,讲究用人,为政清净,百姓不忍心欺骗他。西门豹治理邺,他大智若愚、大巧若拙,顺利革除“为河伯娶妇”的陋习,带领百姓兴修水利,用重典治乱世,百姓不敢欺骗他。一是亲力亲为,二是求贤自辅,三是威化御俗,这三种治理思想,因时而异,顺势而制,在今日仍有巨大借鉴意义。

?诗海拾贝

九日和韩魏公

苏 洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开。

【赏析】 这首诗的首联从多年来他们的交游,一直写到这天的宴会,语言高度凝练,内涵十分丰富。颔联又从这天的宴会写到作者几年来虚度的光阴。以“不堪”承“最不才”,以“延东阁”承“金罍”,表示对韩琦宴请的谢意。诗人自谦中也含着牢骚。颈联中的“偶傍”,说明他平时已经很少有雄心壮志;“醉中”,说明未醉时已清醒地感到壮志难酬。但“傍”“来”二字仍表现出“烈士暮年,壮心不已”的豪情,“其意气尤不少衰”。尾联以暮间归来,反复吟咏韩琦新诗作结,戛然而止,余味无穷。

?主题时文

彰显蓬勃力量 绽放绚丽之花

2020年3月15日,习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信,向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。总书记充分肯定广大青年在这场严峻斗争中彰显了青春的蓬勃力量、交出了合格答卷,深情勉励他们让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花,鼓舞和激励广大青年不惧风雨、勇挑重担,为党和人民贡献青春力量。

面对这场来势凶猛的疫情,广大青年响应党的号召,挺身而出,冲锋在前,在火线上激扬青春力量,以行动书写青春篇章。在抗击疫情一线,4.2万多名驰援湖北的医护人员中,有1.2万多名是“90后”,其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。不仅是医护人员,党员干部、公安民警、社区工作者、新闻工作者、志愿者以及方方面面的抗疫一线奋斗者中,也有很多是“90后”,他们成为这个战场上披坚执锐、英勇奋战的主力军。关键时刻、危难关头,“90后”青年不畏艰险繁难、不计生死得失,坚守各自岗位、认真履职尽责,为疫情防控斗争做出重要贡献。他们不愧为新时代的中国青年!不愧为最积极、最有生气的力量!

疾风知劲草,烈火见真金。在这场严峻斗争中,“90后”青年用实际行动证明了自己的责任、担当和价值,以拼搏奋斗展示了青年一代蓬勃向上的群像。“每个人都有责任,我也希望能出一份力”“非典时,大家保护我们‘90后’;17年后,我们‘90后’要保护大家”“我们是能担当的一代,是值得信赖的一代”,这些平实、质朴的话语,蕴含着震撼人心、打动人心的力量。与疫魔的较量,看不见硝烟,听不到枪炮声,但生与死的考验真真切切,有的医护人员倒在了抗疫一线,其中武汉市协和江北医院医生夏思思今年只有29岁。他们中的很多人火线入党,上海瑞金医院医生、武汉同济医院光谷院区“插管小分队”的“90后”小伙缪晟昊就是其中一个。这些“90后”青年所表现出的勇敢与坚强、责任与担当,令人动容,也令人振奋。他们,是当代青年的缩影,从他们身上,我们能强烈感受到青年一代对祖国和人民的赤子之心。

一代青年有一代青年的历史际遇,艰辛与磨砺是成长最好的催化剂。对于“90后”青年来说,能够参与这场抗击疫情的严峻斗争,无疑是一次弥足珍贵的人生经历,他们付出很多,也一定收获很多。他们不仅经历了生死考验、身心磨砺,更见证了国家强大的综合实力、众志成城风雨同舟的民族精神、中国特色社会主义制度的显著优势。正如一位大学生志愿者感慨的那样:“抗击疫情是我们最好的成长礼。”也正如有人为他们点赞的那样:“昨天父母眼中的孩子,今天已然成为新时代共和国的脊梁,成为我们国家的骄傲和希望!”

“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。只有经历了激情奋斗的青春,只有努力为人民服务的青春,只有在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花的青春,才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春记忆。历史也将见证,以抗疫一线“90后”为代表的这一代中国青年,必将成为能够担当民族复兴大任的时代新人!

?文学常识

一、作者档案

【简历】苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉。眉州眉山(今属四川)人。仁宗嘉祐元年(1056),他带领苏轼、苏辙到汴京,谒翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《权书》《衡论》《几策》等文章,认为他可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。嘉祐三年,仁宗召他到舍人院参加考试,他推托有病,不肯应诏。嘉祐五年,任秘书省校书郎。后与陈州项城(今属河南)县令姚辟同修礼书《太常因革礼》。书成不久,即去世,追赠光禄寺丞 【作品】 《嘉祐集》

【评价】 北宋散文家。与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,“唐宋八大家”之一

二、背景链接

苏洵生活的年代,朝廷每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹,茶三十万斤。这样的贿赂,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵反对这种屈辱求和,认为这和战国时六国“赂秦”相比,有过之而无不及,故以《六国论》向北宋统治者陈述政见。

三、文化常识

“论”是我国古代的一种文体,如《六国论》《过秦论》等,实际上都是论说文。后来人们把论说文划分为若干种类,如论、说、辩、原等。“论”是论断事理,它包括论政、论史、论学等内容,重在说理。从现存的文献看,贾谊的《过秦论》是较早出现的单篇论文。

语言文字构建

一、认读字音

1.赂秦(lù) 2.思厥先祖父(jué)

3.暴霜露(pù) 4.抱薪救火(xīn)

5.与嬴而不助五国也(yíng) 6.燕赵之君(yān)

7.洎牧以谗诛(jì) 8.邯郸(hán)(dān)

9.草芥(jiè) 10.日削月割(xuē)

11.为国者(wéi) 12.胜负之数(shù)

13.安寝(qǐn) 14.殆尽(dài)

二、积累名句

(一)课内名句

1.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

2.夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

(二)相关名句

1.泰山崩于前而色不变。——《心术》

2.用心于正,一振而群纲举;用心于诈,百补而千穴败。——《用间》

3.未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。——《心术》

4.百人誉之不加密,百人毁之不加疏。——《衡论·远虑》

5.天子者,养尊而处优,树恩而收名。——《上韩枢密书》

6.贫民耕而不免于饥,富民坐而饱以嬉。——《田制》

7.知无不言,言无不尽。——《衡论·远虑》

课文探究

总揽全局

【活动设计】

1.全文的中心论点是什么?

答:

[明确] 六国破灭,弊在赂秦。

2.第一段在全文中的作用是什么?

答:

[明确] 提出中心论点,总领全文,引发下文议论。

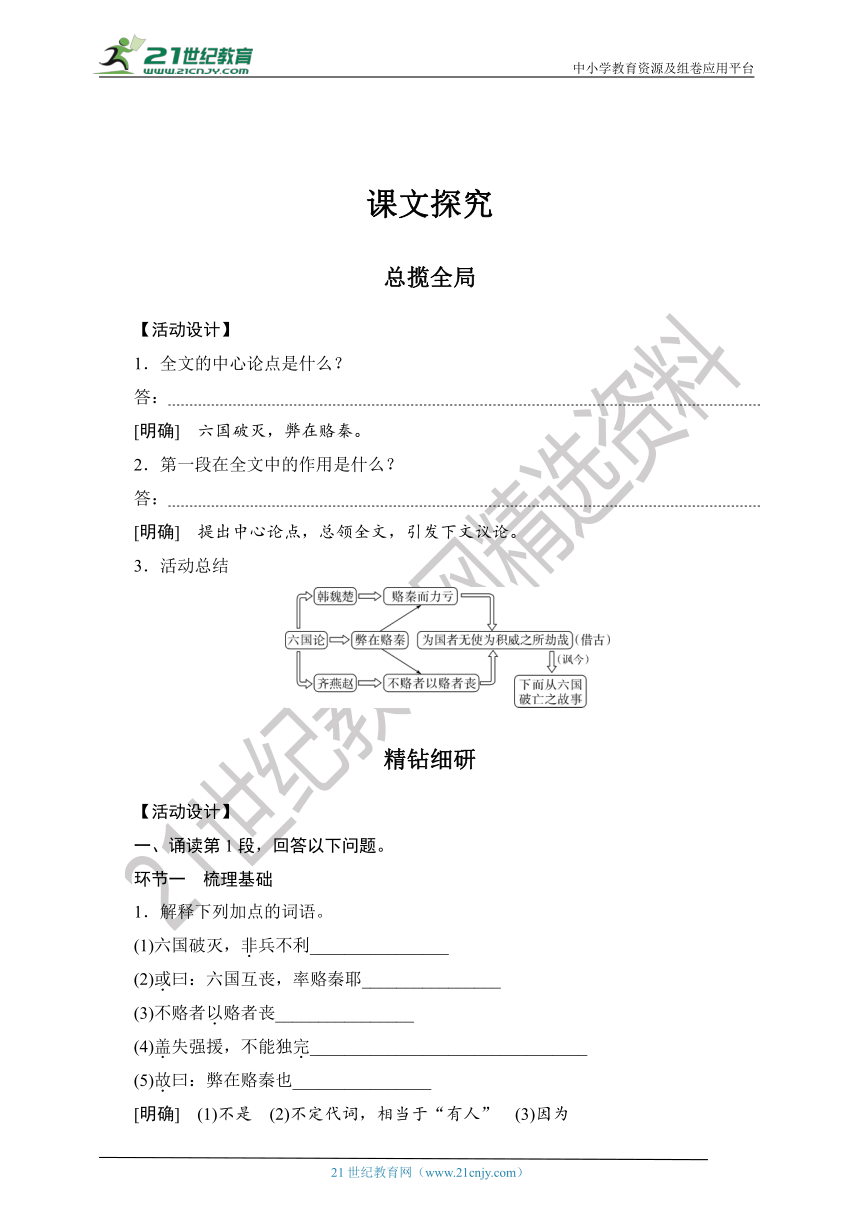

3.活动总结

精钻细研

【活动设计】

一、诵读第1段,回答以下问题。

1.解释下列加点的词语。

(1)六国破灭,非兵不利________________

(2)或曰:六国互丧,率赂秦耶________________

(3)不赂者以赂者丧________________

(4)盖失强援,不能独完________________________________

(5)故曰:弊在赂秦也________________

[明确] (1)不是 (2)不定代词,相当于“有人” (3)因为

(4)承接上文,表示原因 完好 (5)连词,所以,因此

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

译文:

(2)赂秦而力亏,破灭之道也。

译文:

[明确] (1)六国灭亡,不是因为武器不锋利,作战不得法,弊病在拿土地贿赂秦国。(判断句)

(2)贿赂秦国,自己的力量就削弱了,这是走向灭亡的道路啊。(判断句)

3.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本段的中心论点也是本文的中心论点,就是文章开头第一句话:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”

B.本段作者提出中心论点之后,接着提出了两个分论点:第一个分论点是“赂秦而力亏,破灭之道也”;第二个分论点是“不赂者以赂者丧”。

C.作者开门见山、直截了当地提出中心论点,不仅紧扣题目、明确论题,而且便于后文驰骋文墨、自由论证,在结构上具有提挈下文、统摄全篇的主导作用。

D.两个分论点实际上是从反(第一个分论点)、正(第二个分论点)两方面进一步揭示中心论点的,使中心论点完备周密,在逻辑上站稳了脚。

[明确] 选D。D项,应为“正(第一个分论点)、反(第二个分论点)两方面”。

二、诵读第2段,回答以下问题。

4.解释下列加点的词语。

(1)小则获邑,大则得城________________

(2)其实百倍________________

(3)思厥先祖父,暴霜露________________

(4)暴秦之欲无厌________________

(5)至于颠覆________________

(6)此言得之________________

(7)秦以攻取之外________________

(8)以有尺寸之地________________

(9)以地事秦,犹抱薪救火________________

[明确] (1)形容词作名词,小的方面,大的方面 (2)古今异义词,古义指那实际上;今义表示所说的是实际情况(承上文,多含转折意) (3)他的,他们的 古今异义词,古义泛指祖辈和父辈;今义指爷爷 暴露 (4)满足 (5)古今异义词,古义指由于上文所说的情况,引出下文的结果;今义指另提一事 (6)适宜,得当 (7)用 (8)才 (9)用

5.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

译文:

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。

译文:

[明确] (1)子孙对待这些土地却不珍惜,拿(它)来送给别人,就像丢掉一根草芥一样。(省略句)

(2)既然如此,那么诸侯国的土地有限度,而强暴的秦国的欲望是没有满足的,(六国)送给秦越多,(秦)侵略六国(就)越厉害。所以双方还没有交战,而强弱、胜负已经确定了。(省略句)

6.名句默写。

(1)《六国论》中描写祖辈创业艰难的句子是“____________,____________,____________,____________”。

(2)古人写文章爱引用前人话语作为论据,如苏洵《六国论》中“古人云:‘____________,____________,____________,____________。’”

[明确] (1)思厥先祖父 暴霜露 斩荆棘 以有尺寸之地

(2)以地事秦 犹抱薪救火 薪不尽 火不灭

7.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本段论证了第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”。作者主要用事例、对比和引用的论证方法,针对韩、魏、楚三国赂秦的弊端进行论证。

B.课文先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面对比论证,突出强调了“秦之所大欲”与“诸侯之所大患”,“固不在战”。既照应了开头,又为下文的进一步论证做好了准备。

C.从“思厥先祖父”到“而秦兵又至矣”几句,虽是想象之辞,但形象地说明了诸侯之地得来不易,然而他们却“视之不甚惜”,为苟安一时,便轻易地拱手送人,这样非但不能保全自己,反而加深了敌人的侵吞欲壑,遗患无穷。因而得出结论:“故不战而强弱胜负已判矣。”

D.文段最后引用古人的话“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”,作对比论证,贴切恰当,既补充了上文的论据,又含有收束之意,而且使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。

[明确] 选D。D项,应为“最后引用古人的话‘以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭’,作比喻论证”。

三、诵读第3段,回答以下问题。

8.解释下列加点的词语。

(1)义不赂秦________________

(2)至丹以荆卿为计,始速祸焉________________________________

(3)后秦击赵者再,李牧连却之________________________________

(4)且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危________________

(5)向使三国各爱其地________________

(6)刺客不行,良将犹在________________

(7)则胜负之数,存亡之理________________________________

(8)当与秦相较,或未易量________________

[明确] (1)名词用作动词,坚持正义 (2)用 招致 (3)两次 使动用法,使……退却 (4)况且 将要 古今异义词,古义指智谋和力量;今义指人认识、理解客观事物并运用知识经验等解决问题的能力 (5)假使 (6)古今异义词,古义指不行刺;今义指不可以,不被允许

(7)那么 天数、命运 (8)倘若,如果

9.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

译文:

(2)赵尝五战于秦,二败而三胜。

译文:

(3)洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

译文:

[明确] (1)因此燕国虽然是个小国,却后来才灭亡,这是燕国善于用武力对付秦国的功效啊。(判断句)

(2)赵国曾经与秦国打了五次仗,两败三胜。(状语后置句)

(3)等到李牧因受诬陷被赵王杀害,赵都邯郸也就成了秦国的一个郡,可惜它使用武力抗秦而不能坚持到底。(被动句)

10.名句默写。

(1)说明齐国灭亡原因的句子是“________________”。

(2)说明燕国灭亡原因的句子是“________________,________________”。

(3)《六国论》中作者批评赵国杀害良将,不能坚持武力抗秦的句子是“________________,________________,________________”。

[明确] (1)与嬴而不助五国也 (2)至丹以荆卿为计 始速祸焉 (3)洎牧以谗诛 邯郸为郡 惜其用武而不终也

11.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.齐国虽“未尝赂秦”,但它亲近秦国而不联合五国,所以“五国既丧,齐亦不免矣”,由此照应文章开头“不赂者以赂者丧”的观点。

B.作者对燕、赵两国,有赞扬,有批评。赞扬燕、赵两国“能守其土,义不赂秦”;批评燕用刺客计,批评赵错杀良将。

C.燕、赵两国灭亡的真正原因是“处秦革灭殆尽之际”,智力孤危,所以是在不得已的情况下“战败而亡”的。作者层层推进,推论出燕、赵两国灭亡的原因,有力地证明了“不赂者以赂者丧”的分论点。

D.从“向使三国”到“或未易量”几句,以假设的原因得出假设的结果,归纳了第2、3段对两个分论点的论证,照应了开头。

[明确] 选A。“五国既丧,齐亦不免矣”,照应文章开头句“盖失强援,不能独完”的观点。

12.根据本段内容,填写下面表格。

[明确]

诸侯国 直接原因 根本原因 感彩

齐国 与嬴而不助五国 智力孤危战败而亡 鄙夷

燕国 以荆卿为计

批评

赵国 牧以谗诛

惋惜

四、诵读第4、5段,回答以下问题。

13.解释下列加点的词语。

(1)以事秦之心礼天下之奇才________________

(2)而为秦人积威之所劫________________

(3)日削月割,以趋于亡________________

(4)苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

________________

[明确] (1)名词作动词,礼遇,以礼相待 (2)胁迫,挟持 (3)名词作状语,天天 名词作状语,月月 以至于

(4)凭借 跟随 旧事 这

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)为国者无使为积威之所劫哉!

译文:

(2)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

译文:

[明确] (1)治理国家的人不要让自己被积久的威势胁迫啊!(被动句)

(2)六国和秦国都是诸侯国,尽管它们的势力比秦国弱,但还有可以不贿赂秦国而战胜它的态势。(状语后置句)

15.名句默写。

(1)《六国论》结尾指出“________________,____________________,______________”,明确体现文章借古讽今,告诫北宋统治者要吸取历史教训的主旨。

(2)古人写文章常常借古讽今。苏洵《六国论》中“悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。________________________!”用六国破灭的教训讽刺北宋贿赂契丹、西夏。

(3)古代诗文中有许多寄寓了作者对所叙对象充满情感的句子,如《六国论》中“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,________________________”,表达了苏洵对六国以地事秦的遗憾之情。

[明确] (1)苟以天下之大 下而从六国破亡之故事 是又在六国下矣 (2)为国者无使为积威之所劫哉 (3)则吾恐秦人食之不得下咽也

16.下列对本部分内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“呜呼”和“悲夫”二语各领出一层意思。“呜呼”承接上段末尾,提出六国合力抗秦的主张。“悲夫”又回到历史中,感叹六国破灭的可悲结局,抨击六国的政策,提出“为秦人积威之所劫”才是赂秦之根源。

B.“呜呼”,哀其结果之惨;“悲夫”,惜其有良策而不用。连用两个叹词表达作者对历史的思考与感慨,起到连接作用,在历史与现实之间快速自由转换,引导读者厘清思路。

C.第4段是对历史事实分析后的议论,明确了六国破灭的根本原因,同时也切合当时北宋王朝的实际情况,委婉地劝谕当权者面对北方的威胁,放弃屈辱的妥协政策,不要重蹈覆辙。

D.第5段议论的基础建立在作者自己对历史事实的分析上,源于历史,但又高于历史,讽谏北宋王朝面对外来侵略不要重蹈覆辙。

[明确] 选B。B项,应为“‘呜呼’,惜其有良策而不用;‘悲夫’,哀其结果之惨”。

17.课文最后一段,也用了比较法,请问比较的内容是什么?

答:

[明确] 课文第5段也有两组比较,一组是明比,将“六国”与“秦”比,结果是秦强而六国弱,但六国有不赂秦而战胜秦的可能。第二组比较是将“宋朝”与“契丹、西夏”比,是暗比。作者所处的宋代,受到契丹、西夏等外患骚扰,宋朝统治者不是坚决抵御,而是割地赔款,然而从力量的比较上,统一的大宋远远强于边境的小国契丹、西夏,宋朝就更有战而胜之的可能。

见仁见智

【活动设计】

本文中,作者认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”,你是怎么看待这种说法的?

[我的理解] 观点一:作者由燕、赵灭亡的结果推论出它们灭亡的原因,有力地证明了“不赂者以赂者丧”这一分论点,回答了“六国互丧,率赂秦耶”的疑问,有力地支持了中心论点“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”。作者认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”,只是为了证明他的论点,至于这一史实的细节,我们可以不加细究。从这个意义上说,我们可以认同这种说法。

观点二:这种认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”的说法,是欠妥的。作者并没有抓住问题的根本,而是撷取了一个偶然情况作为论据,把问题简单化了,令人难以信服。要知道,当时强秦灭燕,是历史的必然。“以荆卿为计”只不过是加速了燕的灭亡罢了。从逻辑上说,作者是将必然的趋势当作或然的情况来论述,是违反客观实际的。所以说,这个论断是不妥的。再者,作者论六国灭亡,只论及赂秦的弊端及用武不终等,却没有论及统治者的腐败无能这一根本原因,这是不全面、不深刻的。

观点三:我们应该用历史唯物主义的眼光来看待历史,对待古人。作者的这种观点是受其历史和阶级局限影响的结果。但正如人们所说:“前人论史实,看法不一定正确,论述也不一定全面。但是本文能够抓住关键性的问题来论证,‘持之有故,言之成理’。”这就是说,作者能根据其写作意图,提出论点,进行自圆其说的论证。况且,作者撰写此文的本意是对北宋王朝屈辱妥协的政策进行讽刺,同时也是对统治者的委婉劝说。因此,本文虽有不妥之处,但论证说理纵横恣肆,严密紧凑,具有强烈的现实意义,仍不失为一篇脍炙人口的史论佳作。

【参考译文】

课文探究

文言文翻译——增强语境意识“两关注”

【考点对接】

在解答文言文翻译题的过程中,同学们一般会重视在文言实词、文言虚词、特殊句式、词类活用、古今异义等文言知识方面的积累,同时也注重“留”“删”“补”“调”“换”等翻译方法的使用。至于语境,则往往不太重视,致使语境意识相对比较淡薄。在翻译句子时,学生有时虽然调动了文言积累、运用了翻译方法,但还是免不了失分。为了化解这种失分的尴尬,提高文言文翻译的答题准确率,在备考过程中增强语境意识是非常有必要的。

语境即语言环境,它包括语言因素,也包括非语言因素。上下文、时间、空间、情景、对象、话语前提等与词语使用有关的都是语境因素。对于高考文言文翻译而言,我们应主要关注语境中的语言因素。老师们在帮助我们备考的过程中,一般会提及所要翻译的句子的内部语境及该句的外部语境,然而内外语境中究竟有哪些具体的信息值得我们关注?现结合备考中遇到的实际情况,分别从内容和结构两方面加以阐释。

一、关注文段内容

高考试题中的文言文以记叙性文章和说理性文章居多。记叙性文章,需要关注的文段内容主要包括人物身份、性格,人物关系以及事件经过;说理性文章,则应主要关注文段中的事理逻辑。

1.人物身份、性格

【考题印证】

(2014·高考山东卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

詹鼎,字国器,台宁海人也。其家素贱,父鬻饼市中,而舍县之大家。大家惟吴氏最豪贵,舍其家,生鼎。鼎生六七年,不与市中儿嬉敖,独喜游学馆,听人读书,归,辄能言诸生所诵。吴氏爱之,谓其父令儿读书。鼎欣然,其父独不肯,骂曰:“吾故市人家,生子而能业,吾业不废足矣,奈何从儒生游也?”然鼎每自课习,夜坐饼灶下,诵不休。其父见其志不可夺,遣之读书。

吾故市人家,生子而能业,吾业不废足矣,奈何从儒生游也?

译文:

解析:本题翻译难点在“吾故市人家”的句意以及“生子而能业”的“业”这两处,而文段内容中的“其家素贱,父鬻饼市中,而舍县之大家”可以帮我们解决难题。“父鬻饼市中”交代了人物以在市集中卖饼为生的信息,而“其家素贱”“而舍县之大家”表明人物的地位低下,虽然自己做买卖,但也只能寄居在大户人家,由此,人物的身份可以明确为一个在市集中卖饼的小贩。人物身份的确定使得“市人家”的意思明朗化,即“做买卖的人家”;而“故”与“素”呼应,“素”是“向来”之义,这帮助我们在“故”的诸多义项中锁定了最合适的一个义项——本来。第二个难点“业”的动词词性在本句中并不难判断,因为可以借助能愿动词“能”判断,难点在于翻译的时候除了翻译出“继承”之义外,还要判断“继承”的宾语选哪个义项更合适,“事业”“家业”“行业”诸多义项难以抉择。如果不关注文段内容中所提供的人物身份及社会地位等信息,很可能就译为“继承事业”“继承家业”了,事实上,一个小贩无“事业”可言,而如果有了“家业”也用不着寄人篱下了。相较之下,“继承(这个)行业”显得合适一些,卖饼依靠手艺,将此处的“业”译为“手艺”,更是对题目的灵活处理。

答案:我们本是商人之家,生养儿子能够继承我的手艺,我的手艺不废弃就行了,(你)怎么能跟读书人交往呢?

【参考译文】

詹鼎,字国器,是台州宁海人。他家一向贫贱,父亲在集市以卖饼为业,寄居在县里的富豪家里。富豪家只有吴家最为富贵,詹父就寄居在他家里,生下詹鼎。詹鼎六七岁时,不喜欢与街市上的儿童嬉游,只喜欢到学馆,听人读书,回到家就能说出诸生诵读的内容。吴家很喜欢他,对他的父亲说让他读书。詹鼎欣然同意,只是他的父亲不愿意,骂他说:“我们本是商人之家,生养儿子能够继承我的手艺,我的手艺不废弃就行了,(你)怎么能跟读书人交往呢?”然而詹鼎经常自己温习功课,夜里坐在饼灶下面干活,也不停止诵读。他的父亲见他的志向不能改变,就让他去读书了。

2.人物关系

【考题印证】

(2014·高考广东卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

天长县鞫王甲杀人,既具狱,敞(刘敞)见而察其冤,甲畏吏,不敢自直。敞以委户曹杜诱,诱不能有所平反,而傅致益牢。将论囚,敞曰:“冤也。”亲按问之。甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。相传以为神明。

甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。

译文:

解析:解答此题要关注人物关系,要补出“知”后的省略成分“刘敞”。由文段内容中“敞见而察其冤”“敞曰:‘冤也。’亲按问之”两处可见刘敞一开始便察觉到王甲的冤情,并一直坚持自己的判断,后来还亲自审问为他洗清冤情。当事人王甲也明白“能为己直”的人只有刘敞,才敢以实情相告。

答案:王甲知道刘敞能为自己申冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。

【参考译文】

天长县审问王甲杀人一案,案件已经审结,刘敞见到王甲并体察到了他的冤情,王甲害怕官吏,不敢自陈冤情。刘敞把这一案件交给户曹杜诱(重新审理),杜诱不但不能为王甲平反,反而罗织罪证使案件更不可破。将判决关押,刘敞说:“(王甲)是冤枉的。”亲自查究讯问这一案件。王甲知道刘敞能为自己申冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。人们相互传告,认为刘敞明智如神。

3.事件经过

【考题印证】

(2014·高考广东卷,改编)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

刘敞字原父。举庆历进士,廷试第一。奉使契丹,素习知山川道径,契丹导之行,自古北口至柳河,回屈殆千里,欲夸示险远。敞质译人曰:“自松亭趋柳河,甚径且易,不数日可抵中京,何为故道此?”译相顾骇愧曰:“实然。但通好以来,置驿如是,不敢变也。”

自松亭趋柳河,甚径且易,不数日可抵中京,何为故道此?

译文:

解析:要突破句中的难点,如“径、易、故”等词语,便要梳理文段中的事件经过。“奉使契丹,素习知山川道径,契丹导之行,自古北口至柳河,回屈殆千里,欲夸示险远”交代了刘敞出使契丹行走的路线,以及契丹人选择这条路线的意图。而“敞质译人曰”的“质”表明刘敞对既定路线的不满,“何为故道此”的“故”译为“故意”,与质问的语气相符,内容上与契丹人“欲夸示险远”的意图相应,而下文“译相顾骇愧”也正显示出契丹人意图被识破后的尴尬。可见,刘敞的确熟悉两地的山川道路,他的质疑是有充分的事实依据的。刘敞认为到达目的地的最佳路线是“自松亭趋柳河”,这条路“甚径且易,不数日可抵中京”。因此,“径”与原路线“回屈”的情况相反,当译为“直”;“易”与“险”相反,当译为“平坦”;而“不数日可抵中京”则与“殆千里”“远”的情况相反。

答案:从松亭前往柳河,(道路)非常直并且容易行走,用不了几天就可以抵达中京,为什么故意走这条道路呢?

【参考译文】

刘敞,字原父。考中庆历年间进士,殿试获得第一名。(刘敞)奉命出使契丹,他向来熟知山川道路,契丹人为他做导引,从古北口到柳河,路途回旋曲折接近一千里,想要以此夸大说明路途的艰险遥远。刘敞质问担任翻译的人说:“从松亭前往柳河,(道路)非常直并且容易行走,用不了几天就可以抵达中京,为什么故意走这条道路呢?”担任翻译的人互相看着,非常吃惊,羞愧地说:“确实这样。但我们通好以来,驿站设置就是如此,不敢改变。”

4.事理逻辑

【考题印证】

(2014·高考湖南卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

太古之人,或巢于木,或处于穴。木处而颠,土处而病也。圣人为屋以居,冀免乎二者之患而已矣,初未尝有后世华侈之饰也。孟祥读书学古,结茅为屋,不事华侈,其古者与?

木处而颠,土处而病也。

译文:

解析:本题中“颠”是难点所在,学生可能误译为“癫狂”“颠簸”,而正解应当为“跌落”。依据前文“巢于木”的提示,这“木处”便是在树上住,既是在高处,就有跌落下来的危险。学生译为“癫狂”可能是由“病”推测出来的,但这不符合事理逻辑,“住在高处”与“人精神疯癫”无法建立因果联系。学生译为“颠簸”或是“摇晃”,与“在树上住”有一点点联系,但依然不合理,因为“圣人为屋以居,冀免乎二者之患而已矣”,这句中的“患”是“灾祸”的意思,“颠簸”不足以成为“灾祸”,“跌落”才是让人们害怕的事。

答案:在树上居住会跌落,在洞穴里居住会生病。

【参考译文】

远古之人,有的在树上栖居,有的在洞穴里居住。在树上居住会跌落,在洞穴里居住会生病。圣人建造房屋来居住,希望能免除这两样忧患罢了,起初不曾有后世华丽奢侈的装饰。孟祥读书学习古人,结茅草建造房屋,不进行华丽的装饰,大概是学习古代的做法吧?

二、关注句子结构

关注句子结构即要关注句子内部词语的搭配,以辨明词性或活用的情况。如果上下文语境中有对称结构,也需要重视和关注,它能帮助我们辨明词性或推断词义。

1.句内搭配

【考题印证】

(2014·高考辽宁卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

承、楚间有樊梁、新开、白马三湖,贼张敌万窟穴其间,立(赵立)绝不与通,故楚粮道愈梗。

贼张敌万窟穴其间,立绝不与通,故楚粮道愈梗。

译文:

解析:本题要落实关键点“窟穴”,需关注句内词语搭配。“贼张敌万窟穴其间”句中没有动词,该句句式上既然不是判断句,就必然要有一个词活用为谓语动词。“贼张敌万”适合作主语,“其间”是方位词,常作状语,名词“窟穴”便承担起谓语的职责,译为“建造巢穴”。“其间”前需相应地补充介词“于”,介宾结构做后置状语修饰“窟穴”。

答案:盗贼张敌万在这中间建造巢穴,赵立坚决不跟他往来,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

【参考译文】

承州、楚州之间有樊梁、新开、白马三个湖泊,盗贼张敌万在这中间建造巢穴,赵立坚决不跟他往来,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

2.句间对称

【考题印证】

阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

世之称者,曰谨厚、曰廉静、曰退让。三者名之至美者也,而不知此乡曲之行,非所谓大人者也。大人之职,在于经国家,安社稷,有刚毅大节,为人主畏惮;有深谋远识,为

天下长计;合则留,不合以义去。身之便安,不暇计也;世之指摘,不敢逃也。

(选自《名实说》)

身之便安,不暇计也;世之指摘,不敢逃也。

译文:

解析:本题“指摘”这一动词沿用至今,比较容易翻译,“世”也相应地译为能实施批评行为的“世人”。而关键点“身”容易被误译为“身体”,这是对句间对称关注不够。“身之便安”和“世之指摘”对称,“身”和“世”都应指人,与“世人”相对的便是“自身”。

答案:自己的安适,无暇考虑;世人的批评,不敢逃避。

【参考译文】

世人称颂的名声,有谨慎笃厚、端正平和、谦逊礼让三种。这三者都是最美的名声,却不知道这些都是目光短浅的行为,不是人们所说的高尚的行为。行为高尚者的职分,在于治理国家,安定天下,有刚毅的节操,被国君敬畏;有深远的谋略和见识,替天下长远考虑;君臣相处融洽就留下共事,不融洽就遵循道义离开。自己的安适,无暇考虑;世人的批评,不敢逃避。

【课内挖掘】

苏洵的《六国论》不是就事论事,而是借题发挥。苏洵的写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警告宋朝统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。借古讽今,以谈论历史供当今统治者借鉴,这是苏洵为文的高妙之处。从历史情况看,六国灭亡的原因并不是“赂秦”。六国的失败,一方面是政治上保守,因循守旧,不重视改革,不能坚持用“合纵”政策去对付秦国的“连横”政策,被秦国远交近攻的手段各个击破。另一方面,秦孝公任用商鞅变法,使秦国国力大增,具备了统一中国的实力,加上战国长期的战乱,民不聊生,由分裂到统一,符合人们的愿望。秦国统一中国,是历史发展的必然趋势。然而作者写作此文的意图是点明赂秦是六国灭亡的原因,以此警告宋朝统治者,不要用贿赂的方法对待契丹和西夏,要用武力,要抵抗。

[适用话题] 团结 自强 格局

【运用范例】

六个大国,居然被地处西北的秦国各个击破,这一历史事实,千百年来引起历史学家极大的兴趣,论述的文章很多,苏洵的《六国论》便是著名的一篇。其实,有一个基本事实就是,六国虽然强大,但并不团结,甚至彼此隔岸观火,钩心斗角。这种貌似强大而其实一盘散沙的现象,我们平时不是也见得很多吗?

【美文鉴赏】

父亲的大格局,母亲的好情绪,才是一个家庭幸福的根本

什么是家?家是父亲、母亲、孩子,缺一不可。

它由父亲、母亲一起打造,共同经营。人们常说,父亲是家庭的顶梁柱,母亲是家庭的定海神针。

可见,一个父亲的格局和一个母亲的情绪对家庭影响至关重大。如果说父亲是山,那父亲的格局往往决定着孩子未来能抵达的高度;如果说母亲是水,那母亲的情绪往往决定着一个家庭的幸福和睦。爱默生曾说:“家是父亲的国土,母亲的世界,儿童的乐园。”所以一个家庭的幸福,取决于父亲的大格局和母亲的好情绪。

父亲的格局,决定家庭的方向

父亲的格局,决定了子女未来的高度。站在高楼往下看,看到的都是美景;站在底层往下看,看到的都是垃圾。可见,人若没有高度,看到的都是问题;人若没有格局,看到的都是鸡毛蒜皮。一个人的格局,决定一个人能站多高,看多远。而一个父亲的格局,则决定这个家能兴几代、旺几年。

一门父子三词客,千古文章四大家。即使千年以后,当时颇负盛名的苏门三词客苏洵、苏辙、苏轼依旧备受人们崇拜。苏辙和苏轼的成功,都离不开他们的格局远大的父亲——苏洵。当年苏轼出生以后,苏洵意识到自己的责任,发奋读书、参加科举。后来他又游历四方,结交各路文人异士。学有所成以后,便一门心思教导苏轼读书。苏洵很早便开始教苏轼家国道理,所以,在小苏轼的心中,早早便树立起了家国使命感。苏洵本人格局远大,他知道儒家的治国安民之学并不是全部,为了让孩子长见识,便把苏轼送去道观学习道家经典。经过儒家、道家思想的熏陶,才有了后来洒脱、豁达的苏轼。苏洵给大儿子取名为“苏轼”。“轼”,意思是古时车子前方的一个横木,供人在车子颠簸时抓扶。苏洵希望苏轼在多数情况下,要懂“藏拙”,安守本分。给小儿子取名为“苏辙”。“辙”,是车子的印,意思是凡事别冒尖,老老实实跟着大哥走。正是苏洵的这种大格局,在潜移默化中影响着苏轼苏辙。苏轼虽屡遭贬谪,却洒脱豁达;苏辙虽连遇坎坷,却处变不惊。甚至,三人相互切磋文学,苏家一门在文学上取得了极高的造诣。在唐宋时,文学集大成者共有八人,号称“唐宋八大家”,而眉山的“苏氏三雄”就占其三,不禁让人叹服。

一个拥有大格局的父亲,必然是高瞻远瞩、看得长远的。而这,就是一个家庭未来兴旺的力量。

母亲的情绪,决定了家庭的温度

母亲的情绪,决定了子女内心的温度。

不知大家是否留心过很多名人传记中是怎样描写母亲的:

母亲温柔、贤淑、善解人意,她始终默默地为孩子奉献而毫无怨言;母亲坚强、善良、有主见,好像没有什么事情可以难倒母亲……所有的名人,似乎都拥有同一个母亲,但其实,只是这些母亲都拥有同一种情绪。而一个母亲的好情绪,无疑决定了子女内心的温度,甚至是一生的幸福。

莫言在《母亲》一文中写道:

让我难以忘却的是,愁容满面的母亲,在辛苦地劳作时,嘴里竟然哼唱着一支小曲!

母亲的这种坚强乐观,对莫言一生影响巨大。让莫言面对人生波折时仍能勇敢而自信。

张爱玲的母亲时常冲她发脾气,甚至口不择言地说她活着就是为了害人。导致张爱玲一生都活在母亲坏情绪的阴影之下,连生孩子都不敢。

幸福的家庭从来都是相似的。

任何一个幸福的家庭,都离不开父亲的大格局和母亲的好情绪。

父为天,母为地。只有父亲的大格局和母亲的好情绪相辅相成,才能使一个家顺遂通达,塑造出一块风水宝地。

【佳作赏析】

格局,“格”是人格,“局”是眼界、胸怀。作为家庭列车的火车头,父亲只有人品高尚、胸怀宽广,才能确保家庭的发展方向不出错。父亲有了大格局,他的妻子才会有遇事不乱的定力,他的孩子才会有勇往直前的动力。

如果说父亲在家庭中扮演的是掌舵者、领导人的角色,那么母亲则是一个家庭的调节阀、供氧机。

本文就是从父亲的格局和母亲的情绪两个角度诠释了什么是一个家庭幸福的根本。

【写作借鉴】

1.学标题

标题明确了写作的方向和态度。

2.学结构

本文采用总分总结构模式,分写部分,又采用并列式结构,从父亲、母亲两个方面分别阐述。

3.学论证

本文是一篇议论性散文,采用了多种论证方法:比喻论证、对比论证、举例论证。

同步练习

(时间:45分钟 分值:50分)

一、基础巩固(30分)

1.下列加点词的词义相同的一项是(2分)( )

A.弊在赂秦 今天下三分,益州疲弊

B.向使三国各爱其地 吾何爱一牛

C.或曰:……率赂秦耶 或未易量

D.故不战而强弱胜负已判矣 故令人持璧归,间至赵矣

解析:选D。A.弊病/疲敝,困乏。B.爱惜/吝惜。C.有人/或许。D.均意为“所以”。

2.下列加点词的用法完全相同的一组是(2分)( )

①有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

②诸侯恐惧,会盟而谋弱秦

③且夫天下非小弱也

④内立法度,务耕织

⑤秦以攻取之外,小则获邑,大则得城

⑥失时不雨,民且狼顾

⑦西举巴、蜀,东割膏腴之地

⑧吞二周而亡诸侯

⑨今殴民而归之农

⑩晋军函陵

A.①⑥⑦⑩ B.③④⑧⑨

C.①④⑦ D.③⑤⑦

解析:选C。①④⑦名词作状语,②⑧⑨为使动用法,③形容词作动词,⑤形容词作名词,⑥⑩名词作动词。

3.下列句子中的加点词语古今意义相同的一组是(2分)( )

①盖失强援,不能独完

②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘

③至于颠覆,理固宜然

④可谓智力孤危

⑤然后得一夕安寝

⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

⑦然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

⑧下而从六国破亡之故事

A.①②⑦ B.③④⑤

C.①⑤⑦ D.④⑥⑧

解析:选C。②“祖父”古义为“祖辈父辈”;③“至于”古义为“由于上文所说的情况,引出下文的结果”;④“智力”古义为“智慧与力量”;⑥“其实”古义为“那实际上”;⑧“故事”古义为“旧事,先例”。

4.下列各句的句式与其他三句不同的一项是(2分)( )

A.赵尝五战于秦,二败而三胜

B.有如此之势,而为秦人积威之所劫

C.六艺经传皆通习之,不拘于时

D.不者,若属皆且为所虏

解析:选A。A项为状语后置句,B、C、D三项均为被动句。

5.下列说法,不符合原文意思的一项是(2分)( )

A.作者围绕“六国破灭,弊在赂秦”这一中心论点,运用对比、类比、比喻等论证方法,分析了六国破灭的原因。

B.作者说燕、赵失误的计策并不是此两国破亡的根本原因,根本原因是“燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危”。

C.作者写本文的本意不在研究六国历史,而在借古论今,指出宋朝国策之非,为宋朝危机敲响警钟。

D.文末的“天下之大”是指六国诸侯的联合力量,如果他们不赂秦,就可以战而胜之,避免相继灭亡的命运。

解析:选D。文中“天下之大”指北宋王朝。

6.补写出下列句子中的空缺部分。(5分)

(1)《六国论》的中心论点:________________,________________,________________,________________。

(2)《六国论》中借古讽今的句子:____________________,____________________,____________________。

答案:(1)六国破灭 非兵不利 战不善 弊在赂秦

(2)苟以天下之大 下而从六国破亡之故事 是又在六国下矣

7.翻译下列句子。(4分)

(1)故不战而强弱胜负已判矣。(2分)

译文:

(2)至于颠覆,理固宜然。(2分)

译文:

答案:(1)所以双方还没有交战,而强弱、胜负已经确定了。

(2)六国诸侯发展到灭亡的结局,从道理上说本来应该这样。

8.苏轼被贬黄州,于东坡之上建房开园以自足,纵游大好河山来排遣其遭贬的愁闷情绪,且将其书房命名为“雪堂”,于其中读书自乐,并吟诗作赋来表明其高洁情操、美好品德。请据此为下面的对联写一条下联。(5分)

上联:筑室东坡,游壮丽山河遣愁怀

下联:

解析:首先要从对仗的形式上下功夫,弄清楚上联各个词语的词性;内容上,要注意题干中提供的“雪堂”这一地点,“读书自乐”这一活动,“表明其高洁情操、美好品德”这一目的。

答案:读书雪堂,著锦绣诗文明洁操

9.“魅力”的外延很广,理解因人而异。请仿照示例,将下面两个人物对“魅力”的理解补写完整。要求:符合人物的思想性格,句式与示例相近。(6分)

示例:唐太宗说:魅力就是面对犯颜直谏,保持一颗宽容的心,换取王朝的繁荣昌盛。

陶渊明说:

文天祥说:

答案:魅力就是面对荣华富贵,保持一颗淡定的心,书写人生的高洁质朴。

魅力就是面对破碎山河,保持一颗忠诚的心,谱写历史的浩然正气。

二、阅读提升(20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

六 国 论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之浅且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西;故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣;至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.盖未尝不咎/其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/天下之势也

B.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知天下之势也

C.盖未尝不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知天下之势也

D.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/天下之势也

解析:选C。根据语境意思及行文标志划分。

11.下列对文中加点词语的理解不恰当的一项是(3分)( )

A.世家,最早出自《孟子·滕文公》,指门第高贵、世代为官的人家,后指世世代代相沿的大姓氏大家族。

B.窃,敬辞,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐突的含义在内,本文指自己。

C.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称,在其统辖区域内,世代掌握军政大权,但按礼要服从王命,定期向帝王朝贡述职,并有出军赋和服役的义务。

D.山东,和“山西”相对,战国、秦、汉时崤山或华山以东地区,又称关东,亦指战国时秦以外的六国。

解析:选B。窃,是谦辞。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.苏辙认为六国灭亡的原因是“厚韩亲魏以摈秦”。

B.苏辙所说的“天下之势”是“天下之所重者,莫如韩、魏也”。

C.苏辙认为六国的“自安之计”是“厚韩亲魏以摈秦”。

D.苏辙认为“使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵”的条件是“以四无事之国,佐当寇之韩、魏”。

解析:选A。其原因是不知“厚韩亲魏以摈秦”,而“贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭”。

13.把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?(4分)

译文:

(2)秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。(4分)

译文:

答案:(1)舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?

(2)秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。

14.苏洵《六国论》与苏辙《六国论》论证的六国灭亡的根本原因是否相同?(3分)

答:

答案:不同。苏洵认为,六国灭亡的根本原因在于用土地贿赂秦国,这样做不仅无形之中削弱了自身的国力,同时使自身失去了可依靠的互助国。苏辙认为,六国之所以灭亡是因为没能利用好韩、魏的屏障作用,他认为若韩、魏在其他四国的支持下将武力抗衡进行到底,六国最终的结果便不至于此。

【参考译文】

我曾经阅读《史记》中的六国世家,私下里感到奇怪的是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地,十倍于秦国的民众,全力向西攻打崤山西面方圆千里的秦国,最后竟然不能免于灭亡。我常常对这个问题深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的策略。因此未尝不责怪当时六国那班谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不能明察天下的形势啊。

秦国与诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地;诸侯国与秦国争夺天下的地区,也不是在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地。对秦国来说,韩、魏的存在就好比人有心腹之患。韩、魏两国阻塞着秦国的往来要冲,掩护着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地区,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在秦国受到重用时,就建议收服韩国;商鞅在秦国受到重用时,就建议收服魏国。秦昭王没有得到韩、魏的归顺,就出兵攻打齐国的刚、寿地区,范雎把这看作是值得担忧的事情,既然这样,那么秦国所顾忌的是什么就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。因为越过韩国、穿过魏国去进攻另一国的国都,前面将遇到燕、赵的抵抗,而韩、魏又会乘机从背后打来,这是危险的用兵之道。然而秦国进攻燕国、赵国时,不曾担心韩、魏会从后面袭击,这是韩、魏都已归附秦国的缘故。韩国、魏国是各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够往来其间,这难道是明了天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?韩、魏两国既已屈服而归附秦国,然后秦国的军队就能够无所阻挡地向东方各诸侯国用兵,从而使各国遍受秦国的祸害。

韩国和魏国不能独自抵挡秦国,然而天下的诸侯国却又要凭借韩、魏来掩护自己不受西方的侵略;因此,不如加强和韩、魏的团结,从而抵制秦国。秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。凭借四个没有战争的国家,来支持面对强敌的韩、魏,使韩、魏没有东顾之忧,而为天下的诸侯国挺身而出,抵御秦兵。由韩、魏两国对付秦国,而另外四国在后方休养生息,并且暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以用来应付一切,那秦国还能做什么呢?不知道出此策略,却贪图边界上的微小利益,背弃、破坏盟约,以至于自相残杀。秦国的大军尚未出动,而天下的诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了;以至于秦人得以钻他们的空子,攻取他们的国家,能不令人悲痛吗?

【延伸讨论】

《阿房宫赋》与《六国论》都是借古讽今、针砭时弊的名篇。细读课文,试从文体、背景、针对性、论证方法、表达方式、结构形式、修辞手法、风格特色、现实意义等方面进行比较分析。

小组讨论,推举代表回答:

[我的理解] (1)文体异中有同。《阿房宫赋》是赋体散文,通篇以赋的形式论史。《六国论》则是说理严密的议论文,文中也能找到赋的影子。

(2)背景各有不同。《阿房宫赋》的作者杜牧写作本文来针砭当朝统治者的骄奢淫逸之风。《六国论》的作者苏洵主张坚决抵抗外族侵略,反对妥协投降,因而写了这篇借古讽今的文章。

(3)角度各有针对。《阿房宫赋》借秦朝大兴土木穷奢极欲而导致灭亡的教训,讽谏晚唐敬宗李湛不要纵情享乐,不要令民心叛离以遭覆亡。《六国论》把六国与宋王朝类比,借六国的懦弱赂秦而终为秦所灭的教训,劝谏宋王朝不应对契丹、西夏采取贿赂的屈辱政策。

(4)论证得体充分。两篇文章都以秦国兴亡的历史事实为依据,各自立论。都用举例论证的方法,所举事例都是有关秦朝的兴亡及与六国之间纷争的史实,“事实胜于雄辩”,说服力极强。都用了对比论证。《六国论》还运用了假设推理的方法,使说理更周密充分。

(5)表达方式各展其长。《阿房宫赋》通篇以赋为文,融叙事、描写、抒情、议论为一体。《六国论》以议论为主,叙述描写为辅,议论充分严密。

(6)结构严谨,同中有异。《阿房宫赋》前面部分集中记叙和描写,文末议论点明主旨。记叙描写以历史事实为依据,极尽铺排、夸张,为议论蓄势铺垫,文末议论精当,说服力强,结构呈“分—总”的形式。《六国论》结构是“总—分—总”的形式,开篇旗帜鲜明地点明中心,下文分两个分论点围绕中心进行论述,文末回应中心,表达讽谏之意。

(7)修辞手法丰富多彩,各尽其妙。①都运用了大量的排比、对比、对偶句,整句与散句相结合。②比喻、夸张的手法,使议论生动形象,更具说服力和感染力。③想象的手法。《六国论》主要以历史事实为重,而《阿房宫赋》中,奇特瑰丽的想象和生动的比喻、大胆的夸张相互配合、映衬,相得益彰。

(8)文章风格不尽相同。《阿房宫赋》是杜牧23岁时所作,通篇以赋为文,词采瑰奇而气韵遒劲,结尾处鉴戒之意,一语破的,笔意明快而锋利。《六国论》的写作时间大约在作者30岁至47岁之间,论六国赂秦影射宋赂契丹、西夏,全文思维严谨,论理充分,行文纵横恣肆,气势磅礴,论断斩钉截铁,语言质朴简劲。

(9)现实意义深刻,历史意义深远。两篇文章谈的都是江山政权、兴衰成败的事。两篇作品道出了敌民、腐败、妥协是导致国家政权灭亡的根本大敌,历史的教训触目惊心!

_21?????????è????????www.21cnjy.com???_

六 国 论

自主预习

文化传承与理解

?平“语”近人

子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺。

——习近平《干在实处 走在前列》

[典出] 《史记·滑稽列传》

[释义] 子产治理郑国,百姓没法欺骗他;子贱治理单父,百姓不忍心欺骗他;西门豹治理邺,百姓不敢欺骗他。

[原文] 传曰:“子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺。”三子之才能谁最贤哉?辨治者当能别之。

[解读] 治理思想和治理方法,自古就有多种。春秋时著名政治家子产,他亲力亲为,明察秋毫,时间不长,就把郑国治理得“门不夜关,道不拾遗”,百姓不能欺骗他。子贱天天躲在房里弹琴,依旧把单父治理得井井有条,他的经验是,重视教化,讲究用人,为政清净,百姓不忍心欺骗他。西门豹治理邺,他大智若愚、大巧若拙,顺利革除“为河伯娶妇”的陋习,带领百姓兴修水利,用重典治乱世,百姓不敢欺骗他。一是亲力亲为,二是求贤自辅,三是威化御俗,这三种治理思想,因时而异,顺势而制,在今日仍有巨大借鉴意义。

?诗海拾贝

九日和韩魏公

苏 洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开。

【赏析】 这首诗的首联从多年来他们的交游,一直写到这天的宴会,语言高度凝练,内涵十分丰富。颔联又从这天的宴会写到作者几年来虚度的光阴。以“不堪”承“最不才”,以“延东阁”承“金罍”,表示对韩琦宴请的谢意。诗人自谦中也含着牢骚。颈联中的“偶傍”,说明他平时已经很少有雄心壮志;“醉中”,说明未醉时已清醒地感到壮志难酬。但“傍”“来”二字仍表现出“烈士暮年,壮心不已”的豪情,“其意气尤不少衰”。尾联以暮间归来,反复吟咏韩琦新诗作结,戛然而止,余味无穷。

?主题时文

彰显蓬勃力量 绽放绚丽之花

2020年3月15日,习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信,向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。总书记充分肯定广大青年在这场严峻斗争中彰显了青春的蓬勃力量、交出了合格答卷,深情勉励他们让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花,鼓舞和激励广大青年不惧风雨、勇挑重担,为党和人民贡献青春力量。

面对这场来势凶猛的疫情,广大青年响应党的号召,挺身而出,冲锋在前,在火线上激扬青春力量,以行动书写青春篇章。在抗击疫情一线,4.2万多名驰援湖北的医护人员中,有1.2万多名是“90后”,其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。不仅是医护人员,党员干部、公安民警、社区工作者、新闻工作者、志愿者以及方方面面的抗疫一线奋斗者中,也有很多是“90后”,他们成为这个战场上披坚执锐、英勇奋战的主力军。关键时刻、危难关头,“90后”青年不畏艰险繁难、不计生死得失,坚守各自岗位、认真履职尽责,为疫情防控斗争做出重要贡献。他们不愧为新时代的中国青年!不愧为最积极、最有生气的力量!

疾风知劲草,烈火见真金。在这场严峻斗争中,“90后”青年用实际行动证明了自己的责任、担当和价值,以拼搏奋斗展示了青年一代蓬勃向上的群像。“每个人都有责任,我也希望能出一份力”“非典时,大家保护我们‘90后’;17年后,我们‘90后’要保护大家”“我们是能担当的一代,是值得信赖的一代”,这些平实、质朴的话语,蕴含着震撼人心、打动人心的力量。与疫魔的较量,看不见硝烟,听不到枪炮声,但生与死的考验真真切切,有的医护人员倒在了抗疫一线,其中武汉市协和江北医院医生夏思思今年只有29岁。他们中的很多人火线入党,上海瑞金医院医生、武汉同济医院光谷院区“插管小分队”的“90后”小伙缪晟昊就是其中一个。这些“90后”青年所表现出的勇敢与坚强、责任与担当,令人动容,也令人振奋。他们,是当代青年的缩影,从他们身上,我们能强烈感受到青年一代对祖国和人民的赤子之心。

一代青年有一代青年的历史际遇,艰辛与磨砺是成长最好的催化剂。对于“90后”青年来说,能够参与这场抗击疫情的严峻斗争,无疑是一次弥足珍贵的人生经历,他们付出很多,也一定收获很多。他们不仅经历了生死考验、身心磨砺,更见证了国家强大的综合实力、众志成城风雨同舟的民族精神、中国特色社会主义制度的显著优势。正如一位大学生志愿者感慨的那样:“抗击疫情是我们最好的成长礼。”也正如有人为他们点赞的那样:“昨天父母眼中的孩子,今天已然成为新时代共和国的脊梁,成为我们国家的骄傲和希望!”

“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。只有经历了激情奋斗的青春,只有努力为人民服务的青春,只有在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花的青春,才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春记忆。历史也将见证,以抗疫一线“90后”为代表的这一代中国青年,必将成为能够担当民族复兴大任的时代新人!

?文学常识

一、作者档案

【简历】苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉。眉州眉山(今属四川)人。仁宗嘉祐元年(1056),他带领苏轼、苏辙到汴京,谒翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《权书》《衡论》《几策》等文章,认为他可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。嘉祐三年,仁宗召他到舍人院参加考试,他推托有病,不肯应诏。嘉祐五年,任秘书省校书郎。后与陈州项城(今属河南)县令姚辟同修礼书《太常因革礼》。书成不久,即去世,追赠光禄寺丞 【作品】 《嘉祐集》

【评价】 北宋散文家。与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,“唐宋八大家”之一

二、背景链接

苏洵生活的年代,朝廷每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹,茶三十万斤。这样的贿赂,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵反对这种屈辱求和,认为这和战国时六国“赂秦”相比,有过之而无不及,故以《六国论》向北宋统治者陈述政见。

三、文化常识

“论”是我国古代的一种文体,如《六国论》《过秦论》等,实际上都是论说文。后来人们把论说文划分为若干种类,如论、说、辩、原等。“论”是论断事理,它包括论政、论史、论学等内容,重在说理。从现存的文献看,贾谊的《过秦论》是较早出现的单篇论文。

语言文字构建

一、认读字音

1.赂秦(lù) 2.思厥先祖父(jué)

3.暴霜露(pù) 4.抱薪救火(xīn)

5.与嬴而不助五国也(yíng) 6.燕赵之君(yān)

7.洎牧以谗诛(jì) 8.邯郸(hán)(dān)

9.草芥(jiè) 10.日削月割(xuē)

11.为国者(wéi) 12.胜负之数(shù)

13.安寝(qǐn) 14.殆尽(dài)

二、积累名句

(一)课内名句

1.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

2.夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

(二)相关名句

1.泰山崩于前而色不变。——《心术》

2.用心于正,一振而群纲举;用心于诈,百补而千穴败。——《用间》

3.未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。——《心术》

4.百人誉之不加密,百人毁之不加疏。——《衡论·远虑》

5.天子者,养尊而处优,树恩而收名。——《上韩枢密书》

6.贫民耕而不免于饥,富民坐而饱以嬉。——《田制》

7.知无不言,言无不尽。——《衡论·远虑》

课文探究

总揽全局

【活动设计】

1.全文的中心论点是什么?

答:

[明确] 六国破灭,弊在赂秦。

2.第一段在全文中的作用是什么?

答:

[明确] 提出中心论点,总领全文,引发下文议论。

3.活动总结

精钻细研

【活动设计】

一、诵读第1段,回答以下问题。

1.解释下列加点的词语。

(1)六国破灭,非兵不利________________

(2)或曰:六国互丧,率赂秦耶________________

(3)不赂者以赂者丧________________

(4)盖失强援,不能独完________________________________

(5)故曰:弊在赂秦也________________

[明确] (1)不是 (2)不定代词,相当于“有人” (3)因为

(4)承接上文,表示原因 完好 (5)连词,所以,因此

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

译文:

(2)赂秦而力亏,破灭之道也。

译文:

[明确] (1)六国灭亡,不是因为武器不锋利,作战不得法,弊病在拿土地贿赂秦国。(判断句)

(2)贿赂秦国,自己的力量就削弱了,这是走向灭亡的道路啊。(判断句)

3.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本段的中心论点也是本文的中心论点,就是文章开头第一句话:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”

B.本段作者提出中心论点之后,接着提出了两个分论点:第一个分论点是“赂秦而力亏,破灭之道也”;第二个分论点是“不赂者以赂者丧”。

C.作者开门见山、直截了当地提出中心论点,不仅紧扣题目、明确论题,而且便于后文驰骋文墨、自由论证,在结构上具有提挈下文、统摄全篇的主导作用。

D.两个分论点实际上是从反(第一个分论点)、正(第二个分论点)两方面进一步揭示中心论点的,使中心论点完备周密,在逻辑上站稳了脚。

[明确] 选D。D项,应为“正(第一个分论点)、反(第二个分论点)两方面”。

二、诵读第2段,回答以下问题。

4.解释下列加点的词语。

(1)小则获邑,大则得城________________

(2)其实百倍________________

(3)思厥先祖父,暴霜露________________

(4)暴秦之欲无厌________________

(5)至于颠覆________________

(6)此言得之________________

(7)秦以攻取之外________________

(8)以有尺寸之地________________

(9)以地事秦,犹抱薪救火________________

[明确] (1)形容词作名词,小的方面,大的方面 (2)古今异义词,古义指那实际上;今义表示所说的是实际情况(承上文,多含转折意) (3)他的,他们的 古今异义词,古义泛指祖辈和父辈;今义指爷爷 暴露 (4)满足 (5)古今异义词,古义指由于上文所说的情况,引出下文的结果;今义指另提一事 (6)适宜,得当 (7)用 (8)才 (9)用

5.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

译文:

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。

译文:

[明确] (1)子孙对待这些土地却不珍惜,拿(它)来送给别人,就像丢掉一根草芥一样。(省略句)

(2)既然如此,那么诸侯国的土地有限度,而强暴的秦国的欲望是没有满足的,(六国)送给秦越多,(秦)侵略六国(就)越厉害。所以双方还没有交战,而强弱、胜负已经确定了。(省略句)

6.名句默写。

(1)《六国论》中描写祖辈创业艰难的句子是“____________,____________,____________,____________”。

(2)古人写文章爱引用前人话语作为论据,如苏洵《六国论》中“古人云:‘____________,____________,____________,____________。’”

[明确] (1)思厥先祖父 暴霜露 斩荆棘 以有尺寸之地

(2)以地事秦 犹抱薪救火 薪不尽 火不灭

7.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本段论证了第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”。作者主要用事例、对比和引用的论证方法,针对韩、魏、楚三国赂秦的弊端进行论证。

B.课文先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面对比论证,突出强调了“秦之所大欲”与“诸侯之所大患”,“固不在战”。既照应了开头,又为下文的进一步论证做好了准备。

C.从“思厥先祖父”到“而秦兵又至矣”几句,虽是想象之辞,但形象地说明了诸侯之地得来不易,然而他们却“视之不甚惜”,为苟安一时,便轻易地拱手送人,这样非但不能保全自己,反而加深了敌人的侵吞欲壑,遗患无穷。因而得出结论:“故不战而强弱胜负已判矣。”

D.文段最后引用古人的话“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”,作对比论证,贴切恰当,既补充了上文的论据,又含有收束之意,而且使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。

[明确] 选D。D项,应为“最后引用古人的话‘以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭’,作比喻论证”。

三、诵读第3段,回答以下问题。

8.解释下列加点的词语。

(1)义不赂秦________________

(2)至丹以荆卿为计,始速祸焉________________________________

(3)后秦击赵者再,李牧连却之________________________________

(4)且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危________________

(5)向使三国各爱其地________________

(6)刺客不行,良将犹在________________

(7)则胜负之数,存亡之理________________________________

(8)当与秦相较,或未易量________________

[明确] (1)名词用作动词,坚持正义 (2)用 招致 (3)两次 使动用法,使……退却 (4)况且 将要 古今异义词,古义指智谋和力量;今义指人认识、理解客观事物并运用知识经验等解决问题的能力 (5)假使 (6)古今异义词,古义指不行刺;今义指不可以,不被允许

(7)那么 天数、命运 (8)倘若,如果

9.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

译文:

(2)赵尝五战于秦,二败而三胜。

译文:

(3)洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

译文:

[明确] (1)因此燕国虽然是个小国,却后来才灭亡,这是燕国善于用武力对付秦国的功效啊。(判断句)

(2)赵国曾经与秦国打了五次仗,两败三胜。(状语后置句)

(3)等到李牧因受诬陷被赵王杀害,赵都邯郸也就成了秦国的一个郡,可惜它使用武力抗秦而不能坚持到底。(被动句)

10.名句默写。

(1)说明齐国灭亡原因的句子是“________________”。

(2)说明燕国灭亡原因的句子是“________________,________________”。

(3)《六国论》中作者批评赵国杀害良将,不能坚持武力抗秦的句子是“________________,________________,________________”。

[明确] (1)与嬴而不助五国也 (2)至丹以荆卿为计 始速祸焉 (3)洎牧以谗诛 邯郸为郡 惜其用武而不终也

11.下列对本段内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.齐国虽“未尝赂秦”,但它亲近秦国而不联合五国,所以“五国既丧,齐亦不免矣”,由此照应文章开头“不赂者以赂者丧”的观点。

B.作者对燕、赵两国,有赞扬,有批评。赞扬燕、赵两国“能守其土,义不赂秦”;批评燕用刺客计,批评赵错杀良将。

C.燕、赵两国灭亡的真正原因是“处秦革灭殆尽之际”,智力孤危,所以是在不得已的情况下“战败而亡”的。作者层层推进,推论出燕、赵两国灭亡的原因,有力地证明了“不赂者以赂者丧”的分论点。

D.从“向使三国”到“或未易量”几句,以假设的原因得出假设的结果,归纳了第2、3段对两个分论点的论证,照应了开头。

[明确] 选A。“五国既丧,齐亦不免矣”,照应文章开头句“盖失强援,不能独完”的观点。

12.根据本段内容,填写下面表格。

[明确]

诸侯国 直接原因 根本原因 感彩

齐国 与嬴而不助五国 智力孤危战败而亡 鄙夷

燕国 以荆卿为计

批评

赵国 牧以谗诛

惋惜

四、诵读第4、5段,回答以下问题。

13.解释下列加点的词语。

(1)以事秦之心礼天下之奇才________________

(2)而为秦人积威之所劫________________

(3)日削月割,以趋于亡________________

(4)苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

________________

[明确] (1)名词作动词,礼遇,以礼相待 (2)胁迫,挟持 (3)名词作状语,天天 名词作状语,月月 以至于

(4)凭借 跟随 旧事 这

14.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)为国者无使为积威之所劫哉!

译文:

(2)夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

译文:

[明确] (1)治理国家的人不要让自己被积久的威势胁迫啊!(被动句)

(2)六国和秦国都是诸侯国,尽管它们的势力比秦国弱,但还有可以不贿赂秦国而战胜它的态势。(状语后置句)

15.名句默写。

(1)《六国论》结尾指出“________________,____________________,______________”,明确体现文章借古讽今,告诫北宋统治者要吸取历史教训的主旨。

(2)古人写文章常常借古讽今。苏洵《六国论》中“悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。________________________!”用六国破灭的教训讽刺北宋贿赂契丹、西夏。

(3)古代诗文中有许多寄寓了作者对所叙对象充满情感的句子,如《六国论》中“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,________________________”,表达了苏洵对六国以地事秦的遗憾之情。

[明确] (1)苟以天下之大 下而从六国破亡之故事 是又在六国下矣 (2)为国者无使为积威之所劫哉 (3)则吾恐秦人食之不得下咽也

16.下列对本部分内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“呜呼”和“悲夫”二语各领出一层意思。“呜呼”承接上段末尾,提出六国合力抗秦的主张。“悲夫”又回到历史中,感叹六国破灭的可悲结局,抨击六国的政策,提出“为秦人积威之所劫”才是赂秦之根源。

B.“呜呼”,哀其结果之惨;“悲夫”,惜其有良策而不用。连用两个叹词表达作者对历史的思考与感慨,起到连接作用,在历史与现实之间快速自由转换,引导读者厘清思路。

C.第4段是对历史事实分析后的议论,明确了六国破灭的根本原因,同时也切合当时北宋王朝的实际情况,委婉地劝谕当权者面对北方的威胁,放弃屈辱的妥协政策,不要重蹈覆辙。

D.第5段议论的基础建立在作者自己对历史事实的分析上,源于历史,但又高于历史,讽谏北宋王朝面对外来侵略不要重蹈覆辙。

[明确] 选B。B项,应为“‘呜呼’,惜其有良策而不用;‘悲夫’,哀其结果之惨”。

17.课文最后一段,也用了比较法,请问比较的内容是什么?

答:

[明确] 课文第5段也有两组比较,一组是明比,将“六国”与“秦”比,结果是秦强而六国弱,但六国有不赂秦而战胜秦的可能。第二组比较是将“宋朝”与“契丹、西夏”比,是暗比。作者所处的宋代,受到契丹、西夏等外患骚扰,宋朝统治者不是坚决抵御,而是割地赔款,然而从力量的比较上,统一的大宋远远强于边境的小国契丹、西夏,宋朝就更有战而胜之的可能。

见仁见智

【活动设计】

本文中,作者认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”,你是怎么看待这种说法的?

[我的理解] 观点一:作者由燕、赵灭亡的结果推论出它们灭亡的原因,有力地证明了“不赂者以赂者丧”这一分论点,回答了“六国互丧,率赂秦耶”的疑问,有力地支持了中心论点“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”。作者认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”,只是为了证明他的论点,至于这一史实的细节,我们可以不加细究。从这个意义上说,我们可以认同这种说法。

观点二:这种认为燕国的灭亡是“以荆卿为计,始速祸焉”的说法,是欠妥的。作者并没有抓住问题的根本,而是撷取了一个偶然情况作为论据,把问题简单化了,令人难以信服。要知道,当时强秦灭燕,是历史的必然。“以荆卿为计”只不过是加速了燕的灭亡罢了。从逻辑上说,作者是将必然的趋势当作或然的情况来论述,是违反客观实际的。所以说,这个论断是不妥的。再者,作者论六国灭亡,只论及赂秦的弊端及用武不终等,却没有论及统治者的腐败无能这一根本原因,这是不全面、不深刻的。

观点三:我们应该用历史唯物主义的眼光来看待历史,对待古人。作者的这种观点是受其历史和阶级局限影响的结果。但正如人们所说:“前人论史实,看法不一定正确,论述也不一定全面。但是本文能够抓住关键性的问题来论证,‘持之有故,言之成理’。”这就是说,作者能根据其写作意图,提出论点,进行自圆其说的论证。况且,作者撰写此文的本意是对北宋王朝屈辱妥协的政策进行讽刺,同时也是对统治者的委婉劝说。因此,本文虽有不妥之处,但论证说理纵横恣肆,严密紧凑,具有强烈的现实意义,仍不失为一篇脍炙人口的史论佳作。

【参考译文】

课文探究

文言文翻译——增强语境意识“两关注”

【考点对接】

在解答文言文翻译题的过程中,同学们一般会重视在文言实词、文言虚词、特殊句式、词类活用、古今异义等文言知识方面的积累,同时也注重“留”“删”“补”“调”“换”等翻译方法的使用。至于语境,则往往不太重视,致使语境意识相对比较淡薄。在翻译句子时,学生有时虽然调动了文言积累、运用了翻译方法,但还是免不了失分。为了化解这种失分的尴尬,提高文言文翻译的答题准确率,在备考过程中增强语境意识是非常有必要的。

语境即语言环境,它包括语言因素,也包括非语言因素。上下文、时间、空间、情景、对象、话语前提等与词语使用有关的都是语境因素。对于高考文言文翻译而言,我们应主要关注语境中的语言因素。老师们在帮助我们备考的过程中,一般会提及所要翻译的句子的内部语境及该句的外部语境,然而内外语境中究竟有哪些具体的信息值得我们关注?现结合备考中遇到的实际情况,分别从内容和结构两方面加以阐释。

一、关注文段内容

高考试题中的文言文以记叙性文章和说理性文章居多。记叙性文章,需要关注的文段内容主要包括人物身份、性格,人物关系以及事件经过;说理性文章,则应主要关注文段中的事理逻辑。

1.人物身份、性格

【考题印证】

(2014·高考山东卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

詹鼎,字国器,台宁海人也。其家素贱,父鬻饼市中,而舍县之大家。大家惟吴氏最豪贵,舍其家,生鼎。鼎生六七年,不与市中儿嬉敖,独喜游学馆,听人读书,归,辄能言诸生所诵。吴氏爱之,谓其父令儿读书。鼎欣然,其父独不肯,骂曰:“吾故市人家,生子而能业,吾业不废足矣,奈何从儒生游也?”然鼎每自课习,夜坐饼灶下,诵不休。其父见其志不可夺,遣之读书。

吾故市人家,生子而能业,吾业不废足矣,奈何从儒生游也?

译文:

解析:本题翻译难点在“吾故市人家”的句意以及“生子而能业”的“业”这两处,而文段内容中的“其家素贱,父鬻饼市中,而舍县之大家”可以帮我们解决难题。“父鬻饼市中”交代了人物以在市集中卖饼为生的信息,而“其家素贱”“而舍县之大家”表明人物的地位低下,虽然自己做买卖,但也只能寄居在大户人家,由此,人物的身份可以明确为一个在市集中卖饼的小贩。人物身份的确定使得“市人家”的意思明朗化,即“做买卖的人家”;而“故”与“素”呼应,“素”是“向来”之义,这帮助我们在“故”的诸多义项中锁定了最合适的一个义项——本来。第二个难点“业”的动词词性在本句中并不难判断,因为可以借助能愿动词“能”判断,难点在于翻译的时候除了翻译出“继承”之义外,还要判断“继承”的宾语选哪个义项更合适,“事业”“家业”“行业”诸多义项难以抉择。如果不关注文段内容中所提供的人物身份及社会地位等信息,很可能就译为“继承事业”“继承家业”了,事实上,一个小贩无“事业”可言,而如果有了“家业”也用不着寄人篱下了。相较之下,“继承(这个)行业”显得合适一些,卖饼依靠手艺,将此处的“业”译为“手艺”,更是对题目的灵活处理。

答案:我们本是商人之家,生养儿子能够继承我的手艺,我的手艺不废弃就行了,(你)怎么能跟读书人交往呢?

【参考译文】

詹鼎,字国器,是台州宁海人。他家一向贫贱,父亲在集市以卖饼为业,寄居在县里的富豪家里。富豪家只有吴家最为富贵,詹父就寄居在他家里,生下詹鼎。詹鼎六七岁时,不喜欢与街市上的儿童嬉游,只喜欢到学馆,听人读书,回到家就能说出诸生诵读的内容。吴家很喜欢他,对他的父亲说让他读书。詹鼎欣然同意,只是他的父亲不愿意,骂他说:“我们本是商人之家,生养儿子能够继承我的手艺,我的手艺不废弃就行了,(你)怎么能跟读书人交往呢?”然而詹鼎经常自己温习功课,夜里坐在饼灶下面干活,也不停止诵读。他的父亲见他的志向不能改变,就让他去读书了。

2.人物关系

【考题印证】

(2014·高考广东卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

天长县鞫王甲杀人,既具狱,敞(刘敞)见而察其冤,甲畏吏,不敢自直。敞以委户曹杜诱,诱不能有所平反,而傅致益牢。将论囚,敞曰:“冤也。”亲按问之。甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。相传以为神明。

甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。

译文:

解析:解答此题要关注人物关系,要补出“知”后的省略成分“刘敞”。由文段内容中“敞见而察其冤”“敞曰:‘冤也。’亲按问之”两处可见刘敞一开始便察觉到王甲的冤情,并一直坚持自己的判断,后来还亲自审问为他洗清冤情。当事人王甲也明白“能为己直”的人只有刘敞,才敢以实情相告。

答案:王甲知道刘敞能为自己申冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。

【参考译文】

天长县审问王甲杀人一案,案件已经审结,刘敞见到王甲并体察到了他的冤情,王甲害怕官吏,不敢自陈冤情。刘敞把这一案件交给户曹杜诱(重新审理),杜诱不但不能为王甲平反,反而罗织罪证使案件更不可破。将判决关押,刘敞说:“(王甲)是冤枉的。”亲自查究讯问这一案件。王甲知道刘敞能为自己申冤,才敢告知真相,原来杀人的,是姓陈的富人。人们相互传告,认为刘敞明智如神。

3.事件经过

【考题印证】

(2014·高考广东卷,改编)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

刘敞字原父。举庆历进士,廷试第一。奉使契丹,素习知山川道径,契丹导之行,自古北口至柳河,回屈殆千里,欲夸示险远。敞质译人曰:“自松亭趋柳河,甚径且易,不数日可抵中京,何为故道此?”译相顾骇愧曰:“实然。但通好以来,置驿如是,不敢变也。”

自松亭趋柳河,甚径且易,不数日可抵中京,何为故道此?

译文:

解析:要突破句中的难点,如“径、易、故”等词语,便要梳理文段中的事件经过。“奉使契丹,素习知山川道径,契丹导之行,自古北口至柳河,回屈殆千里,欲夸示险远”交代了刘敞出使契丹行走的路线,以及契丹人选择这条路线的意图。而“敞质译人曰”的“质”表明刘敞对既定路线的不满,“何为故道此”的“故”译为“故意”,与质问的语气相符,内容上与契丹人“欲夸示险远”的意图相应,而下文“译相顾骇愧”也正显示出契丹人意图被识破后的尴尬。可见,刘敞的确熟悉两地的山川道路,他的质疑是有充分的事实依据的。刘敞认为到达目的地的最佳路线是“自松亭趋柳河”,这条路“甚径且易,不数日可抵中京”。因此,“径”与原路线“回屈”的情况相反,当译为“直”;“易”与“险”相反,当译为“平坦”;而“不数日可抵中京”则与“殆千里”“远”的情况相反。

答案:从松亭前往柳河,(道路)非常直并且容易行走,用不了几天就可以抵达中京,为什么故意走这条道路呢?

【参考译文】

刘敞,字原父。考中庆历年间进士,殿试获得第一名。(刘敞)奉命出使契丹,他向来熟知山川道路,契丹人为他做导引,从古北口到柳河,路途回旋曲折接近一千里,想要以此夸大说明路途的艰险遥远。刘敞质问担任翻译的人说:“从松亭前往柳河,(道路)非常直并且容易行走,用不了几天就可以抵达中京,为什么故意走这条道路呢?”担任翻译的人互相看着,非常吃惊,羞愧地说:“确实这样。但我们通好以来,驿站设置就是如此,不敢改变。”

4.事理逻辑

【考题印证】

(2014·高考湖南卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

太古之人,或巢于木,或处于穴。木处而颠,土处而病也。圣人为屋以居,冀免乎二者之患而已矣,初未尝有后世华侈之饰也。孟祥读书学古,结茅为屋,不事华侈,其古者与?

木处而颠,土处而病也。

译文:

解析:本题中“颠”是难点所在,学生可能误译为“癫狂”“颠簸”,而正解应当为“跌落”。依据前文“巢于木”的提示,这“木处”便是在树上住,既是在高处,就有跌落下来的危险。学生译为“癫狂”可能是由“病”推测出来的,但这不符合事理逻辑,“住在高处”与“人精神疯癫”无法建立因果联系。学生译为“颠簸”或是“摇晃”,与“在树上住”有一点点联系,但依然不合理,因为“圣人为屋以居,冀免乎二者之患而已矣”,这句中的“患”是“灾祸”的意思,“颠簸”不足以成为“灾祸”,“跌落”才是让人们害怕的事。

答案:在树上居住会跌落,在洞穴里居住会生病。

【参考译文】

远古之人,有的在树上栖居,有的在洞穴里居住。在树上居住会跌落,在洞穴里居住会生病。圣人建造房屋来居住,希望能免除这两样忧患罢了,起初不曾有后世华丽奢侈的装饰。孟祥读书学习古人,结茅草建造房屋,不进行华丽的装饰,大概是学习古代的做法吧?

二、关注句子结构

关注句子结构即要关注句子内部词语的搭配,以辨明词性或活用的情况。如果上下文语境中有对称结构,也需要重视和关注,它能帮助我们辨明词性或推断词义。

1.句内搭配

【考题印证】

(2014·高考辽宁卷)阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

承、楚间有樊梁、新开、白马三湖,贼张敌万窟穴其间,立(赵立)绝不与通,故楚粮道愈梗。

贼张敌万窟穴其间,立绝不与通,故楚粮道愈梗。

译文:

解析:本题要落实关键点“窟穴”,需关注句内词语搭配。“贼张敌万窟穴其间”句中没有动词,该句句式上既然不是判断句,就必然要有一个词活用为谓语动词。“贼张敌万”适合作主语,“其间”是方位词,常作状语,名词“窟穴”便承担起谓语的职责,译为“建造巢穴”。“其间”前需相应地补充介词“于”,介宾结构做后置状语修饰“窟穴”。

答案:盗贼张敌万在这中间建造巢穴,赵立坚决不跟他往来,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

【参考译文】

承州、楚州之间有樊梁、新开、白马三个湖泊,盗贼张敌万在这中间建造巢穴,赵立坚决不跟他往来,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

2.句间对称

【考题印证】

阅读下面的文言文,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

世之称者,曰谨厚、曰廉静、曰退让。三者名之至美者也,而不知此乡曲之行,非所谓大人者也。大人之职,在于经国家,安社稷,有刚毅大节,为人主畏惮;有深谋远识,为

天下长计;合则留,不合以义去。身之便安,不暇计也;世之指摘,不敢逃也。

(选自《名实说》)

身之便安,不暇计也;世之指摘,不敢逃也。

译文:

解析:本题“指摘”这一动词沿用至今,比较容易翻译,“世”也相应地译为能实施批评行为的“世人”。而关键点“身”容易被误译为“身体”,这是对句间对称关注不够。“身之便安”和“世之指摘”对称,“身”和“世”都应指人,与“世人”相对的便是“自身”。

答案:自己的安适,无暇考虑;世人的批评,不敢逃避。

【参考译文】

世人称颂的名声,有谨慎笃厚、端正平和、谦逊礼让三种。这三者都是最美的名声,却不知道这些都是目光短浅的行为,不是人们所说的高尚的行为。行为高尚者的职分,在于治理国家,安定天下,有刚毅的节操,被国君敬畏;有深远的谋略和见识,替天下长远考虑;君臣相处融洽就留下共事,不融洽就遵循道义离开。自己的安适,无暇考虑;世人的批评,不敢逃避。

【课内挖掘】

苏洵的《六国论》不是就事论事,而是借题发挥。苏洵的写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警告宋朝统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。借古讽今,以谈论历史供当今统治者借鉴,这是苏洵为文的高妙之处。从历史情况看,六国灭亡的原因并不是“赂秦”。六国的失败,一方面是政治上保守,因循守旧,不重视改革,不能坚持用“合纵”政策去对付秦国的“连横”政策,被秦国远交近攻的手段各个击破。另一方面,秦孝公任用商鞅变法,使秦国国力大增,具备了统一中国的实力,加上战国长期的战乱,民不聊生,由分裂到统一,符合人们的愿望。秦国统一中国,是历史发展的必然趋势。然而作者写作此文的意图是点明赂秦是六国灭亡的原因,以此警告宋朝统治者,不要用贿赂的方法对待契丹和西夏,要用武力,要抵抗。

[适用话题] 团结 自强 格局

【运用范例】

六个大国,居然被地处西北的秦国各个击破,这一历史事实,千百年来引起历史学家极大的兴趣,论述的文章很多,苏洵的《六国论》便是著名的一篇。其实,有一个基本事实就是,六国虽然强大,但并不团结,甚至彼此隔岸观火,钩心斗角。这种貌似强大而其实一盘散沙的现象,我们平时不是也见得很多吗?

【美文鉴赏】

父亲的大格局,母亲的好情绪,才是一个家庭幸福的根本

什么是家?家是父亲、母亲、孩子,缺一不可。

它由父亲、母亲一起打造,共同经营。人们常说,父亲是家庭的顶梁柱,母亲是家庭的定海神针。

可见,一个父亲的格局和一个母亲的情绪对家庭影响至关重大。如果说父亲是山,那父亲的格局往往决定着孩子未来能抵达的高度;如果说母亲是水,那母亲的情绪往往决定着一个家庭的幸福和睦。爱默生曾说:“家是父亲的国土,母亲的世界,儿童的乐园。”所以一个家庭的幸福,取决于父亲的大格局和母亲的好情绪。

父亲的格局,决定家庭的方向

父亲的格局,决定了子女未来的高度。站在高楼往下看,看到的都是美景;站在底层往下看,看到的都是垃圾。可见,人若没有高度,看到的都是问题;人若没有格局,看到的都是鸡毛蒜皮。一个人的格局,决定一个人能站多高,看多远。而一个父亲的格局,则决定这个家能兴几代、旺几年。

一门父子三词客,千古文章四大家。即使千年以后,当时颇负盛名的苏门三词客苏洵、苏辙、苏轼依旧备受人们崇拜。苏辙和苏轼的成功,都离不开他们的格局远大的父亲——苏洵。当年苏轼出生以后,苏洵意识到自己的责任,发奋读书、参加科举。后来他又游历四方,结交各路文人异士。学有所成以后,便一门心思教导苏轼读书。苏洵很早便开始教苏轼家国道理,所以,在小苏轼的心中,早早便树立起了家国使命感。苏洵本人格局远大,他知道儒家的治国安民之学并不是全部,为了让孩子长见识,便把苏轼送去道观学习道家经典。经过儒家、道家思想的熏陶,才有了后来洒脱、豁达的苏轼。苏洵给大儿子取名为“苏轼”。“轼”,意思是古时车子前方的一个横木,供人在车子颠簸时抓扶。苏洵希望苏轼在多数情况下,要懂“藏拙”,安守本分。给小儿子取名为“苏辙”。“辙”,是车子的印,意思是凡事别冒尖,老老实实跟着大哥走。正是苏洵的这种大格局,在潜移默化中影响着苏轼苏辙。苏轼虽屡遭贬谪,却洒脱豁达;苏辙虽连遇坎坷,却处变不惊。甚至,三人相互切磋文学,苏家一门在文学上取得了极高的造诣。在唐宋时,文学集大成者共有八人,号称“唐宋八大家”,而眉山的“苏氏三雄”就占其三,不禁让人叹服。

一个拥有大格局的父亲,必然是高瞻远瞩、看得长远的。而这,就是一个家庭未来兴旺的力量。

母亲的情绪,决定了家庭的温度

母亲的情绪,决定了子女内心的温度。

不知大家是否留心过很多名人传记中是怎样描写母亲的:

母亲温柔、贤淑、善解人意,她始终默默地为孩子奉献而毫无怨言;母亲坚强、善良、有主见,好像没有什么事情可以难倒母亲……所有的名人,似乎都拥有同一个母亲,但其实,只是这些母亲都拥有同一种情绪。而一个母亲的好情绪,无疑决定了子女内心的温度,甚至是一生的幸福。

莫言在《母亲》一文中写道:

让我难以忘却的是,愁容满面的母亲,在辛苦地劳作时,嘴里竟然哼唱着一支小曲!

母亲的这种坚强乐观,对莫言一生影响巨大。让莫言面对人生波折时仍能勇敢而自信。

张爱玲的母亲时常冲她发脾气,甚至口不择言地说她活着就是为了害人。导致张爱玲一生都活在母亲坏情绪的阴影之下,连生孩子都不敢。

幸福的家庭从来都是相似的。

任何一个幸福的家庭,都离不开父亲的大格局和母亲的好情绪。

父为天,母为地。只有父亲的大格局和母亲的好情绪相辅相成,才能使一个家顺遂通达,塑造出一块风水宝地。

【佳作赏析】

格局,“格”是人格,“局”是眼界、胸怀。作为家庭列车的火车头,父亲只有人品高尚、胸怀宽广,才能确保家庭的发展方向不出错。父亲有了大格局,他的妻子才会有遇事不乱的定力,他的孩子才会有勇往直前的动力。

如果说父亲在家庭中扮演的是掌舵者、领导人的角色,那么母亲则是一个家庭的调节阀、供氧机。

本文就是从父亲的格局和母亲的情绪两个角度诠释了什么是一个家庭幸福的根本。

【写作借鉴】

1.学标题

标题明确了写作的方向和态度。

2.学结构

本文采用总分总结构模式,分写部分,又采用并列式结构,从父亲、母亲两个方面分别阐述。

3.学论证

本文是一篇议论性散文,采用了多种论证方法:比喻论证、对比论证、举例论证。

同步练习

(时间:45分钟 分值:50分)

一、基础巩固(30分)

1.下列加点词的词义相同的一项是(2分)( )

A.弊在赂秦 今天下三分,益州疲弊

B.向使三国各爱其地 吾何爱一牛

C.或曰:……率赂秦耶 或未易量

D.故不战而强弱胜负已判矣 故令人持璧归,间至赵矣

解析:选D。A.弊病/疲敝,困乏。B.爱惜/吝惜。C.有人/或许。D.均意为“所以”。

2.下列加点词的用法完全相同的一组是(2分)( )

①有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

②诸侯恐惧,会盟而谋弱秦

③且夫天下非小弱也

④内立法度,务耕织

⑤秦以攻取之外,小则获邑,大则得城

⑥失时不雨,民且狼顾

⑦西举巴、蜀,东割膏腴之地

⑧吞二周而亡诸侯

⑨今殴民而归之农

⑩晋军函陵

A.①⑥⑦⑩ B.③④⑧⑨

C.①④⑦ D.③⑤⑦

解析:选C。①④⑦名词作状语,②⑧⑨为使动用法,③形容词作动词,⑤形容词作名词,⑥⑩名词作动词。

3.下列句子中的加点词语古今意义相同的一组是(2分)( )

①盖失强援,不能独完

②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘

③至于颠覆,理固宜然

④可谓智力孤危

⑤然后得一夕安寝

⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

⑦然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

⑧下而从六国破亡之故事

A.①②⑦ B.③④⑤

C.①⑤⑦ D.④⑥⑧

解析:选C。②“祖父”古义为“祖辈父辈”;③“至于”古义为“由于上文所说的情况,引出下文的结果”;④“智力”古义为“智慧与力量”;⑥“其实”古义为“那实际上”;⑧“故事”古义为“旧事,先例”。

4.下列各句的句式与其他三句不同的一项是(2分)( )

A.赵尝五战于秦,二败而三胜

B.有如此之势,而为秦人积威之所劫

C.六艺经传皆通习之,不拘于时

D.不者,若属皆且为所虏

解析:选A。A项为状语后置句,B、C、D三项均为被动句。

5.下列说法,不符合原文意思的一项是(2分)( )

A.作者围绕“六国破灭,弊在赂秦”这一中心论点,运用对比、类比、比喻等论证方法,分析了六国破灭的原因。

B.作者说燕、赵失误的计策并不是此两国破亡的根本原因,根本原因是“燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危”。

C.作者写本文的本意不在研究六国历史,而在借古论今,指出宋朝国策之非,为宋朝危机敲响警钟。

D.文末的“天下之大”是指六国诸侯的联合力量,如果他们不赂秦,就可以战而胜之,避免相继灭亡的命运。

解析:选D。文中“天下之大”指北宋王朝。

6.补写出下列句子中的空缺部分。(5分)

(1)《六国论》的中心论点:________________,________________,________________,________________。

(2)《六国论》中借古讽今的句子:____________________,____________________,____________________。

答案:(1)六国破灭 非兵不利 战不善 弊在赂秦

(2)苟以天下之大 下而从六国破亡之故事 是又在六国下矣

7.翻译下列句子。(4分)

(1)故不战而强弱胜负已判矣。(2分)

译文:

(2)至于颠覆,理固宜然。(2分)

译文:

答案:(1)所以双方还没有交战,而强弱、胜负已经确定了。

(2)六国诸侯发展到灭亡的结局,从道理上说本来应该这样。

8.苏轼被贬黄州,于东坡之上建房开园以自足,纵游大好河山来排遣其遭贬的愁闷情绪,且将其书房命名为“雪堂”,于其中读书自乐,并吟诗作赋来表明其高洁情操、美好品德。请据此为下面的对联写一条下联。(5分)

上联:筑室东坡,游壮丽山河遣愁怀

下联:

解析:首先要从对仗的形式上下功夫,弄清楚上联各个词语的词性;内容上,要注意题干中提供的“雪堂”这一地点,“读书自乐”这一活动,“表明其高洁情操、美好品德”这一目的。

答案:读书雪堂,著锦绣诗文明洁操

9.“魅力”的外延很广,理解因人而异。请仿照示例,将下面两个人物对“魅力”的理解补写完整。要求:符合人物的思想性格,句式与示例相近。(6分)

示例:唐太宗说:魅力就是面对犯颜直谏,保持一颗宽容的心,换取王朝的繁荣昌盛。

陶渊明说:

文天祥说:

答案:魅力就是面对荣华富贵,保持一颗淡定的心,书写人生的高洁质朴。

魅力就是面对破碎山河,保持一颗忠诚的心,谱写历史的浩然正气。

二、阅读提升(20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

六 国 论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之浅且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西;故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣;至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.盖未尝不咎/其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/天下之势也

B.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知天下之势也

C.盖未尝不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知天下之势也

D.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/天下之势也

解析:选C。根据语境意思及行文标志划分。

11.下列对文中加点词语的理解不恰当的一项是(3分)( )

A.世家,最早出自《孟子·滕文公》,指门第高贵、世代为官的人家,后指世世代代相沿的大姓氏大家族。

B.窃,敬辞,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐突的含义在内,本文指自己。

C.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称,在其统辖区域内,世代掌握军政大权,但按礼要服从王命,定期向帝王朝贡述职,并有出军赋和服役的义务。

D.山东,和“山西”相对,战国、秦、汉时崤山或华山以东地区,又称关东,亦指战国时秦以外的六国。

解析:选B。窃,是谦辞。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.苏辙认为六国灭亡的原因是“厚韩亲魏以摈秦”。

B.苏辙所说的“天下之势”是“天下之所重者,莫如韩、魏也”。

C.苏辙认为六国的“自安之计”是“厚韩亲魏以摈秦”。

D.苏辙认为“使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵”的条件是“以四无事之国,佐当寇之韩、魏”。

解析:选A。其原因是不知“厚韩亲魏以摈秦”,而“贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭”。

13.把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?(4分)

译文:

(2)秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。(4分)

译文:

答案:(1)舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?

(2)秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。

14.苏洵《六国论》与苏辙《六国论》论证的六国灭亡的根本原因是否相同?(3分)

答:

答案:不同。苏洵认为,六国灭亡的根本原因在于用土地贿赂秦国,这样做不仅无形之中削弱了自身的国力,同时使自身失去了可依靠的互助国。苏辙认为,六国之所以灭亡是因为没能利用好韩、魏的屏障作用,他认为若韩、魏在其他四国的支持下将武力抗衡进行到底,六国最终的结果便不至于此。

【参考译文】

我曾经阅读《史记》中的六国世家,私下里感到奇怪的是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地,十倍于秦国的民众,全力向西攻打崤山西面方圆千里的秦国,最后竟然不能免于灭亡。我常常对这个问题深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的策略。因此未尝不责怪当时六国那班谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不能明察天下的形势啊。

秦国与诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地;诸侯国与秦国争夺天下的地区,也不是在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地。对秦国来说,韩、魏的存在就好比人有心腹之患。韩、魏两国阻塞着秦国的往来要冲,掩护着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地区,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在秦国受到重用时,就建议收服韩国;商鞅在秦国受到重用时,就建议收服魏国。秦昭王没有得到韩、魏的归顺,就出兵攻打齐国的刚、寿地区,范雎把这看作是值得担忧的事情,既然这样,那么秦国所顾忌的是什么就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。因为越过韩国、穿过魏国去进攻另一国的国都,前面将遇到燕、赵的抵抗,而韩、魏又会乘机从背后打来,这是危险的用兵之道。然而秦国进攻燕国、赵国时,不曾担心韩、魏会从后面袭击,这是韩、魏都已归附秦国的缘故。韩国、魏国是各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够往来其间,这难道是明了天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?韩、魏两国既已屈服而归附秦国,然后秦国的军队就能够无所阻挡地向东方各诸侯国用兵,从而使各国遍受秦国的祸害。

韩国和魏国不能独自抵挡秦国,然而天下的诸侯国却又要凭借韩、魏来掩护自己不受西方的侵略;因此,不如加强和韩、魏的团结,从而抵制秦国。秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。凭借四个没有战争的国家,来支持面对强敌的韩、魏,使韩、魏没有东顾之忧,而为天下的诸侯国挺身而出,抵御秦兵。由韩、魏两国对付秦国,而另外四国在后方休养生息,并且暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以用来应付一切,那秦国还能做什么呢?不知道出此策略,却贪图边界上的微小利益,背弃、破坏盟约,以至于自相残杀。秦国的大军尚未出动,而天下的诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了;以至于秦人得以钻他们的空子,攻取他们的国家,能不令人悲痛吗?

【延伸讨论】

《阿房宫赋》与《六国论》都是借古讽今、针砭时弊的名篇。细读课文,试从文体、背景、针对性、论证方法、表达方式、结构形式、修辞手法、风格特色、现实意义等方面进行比较分析。

小组讨论,推举代表回答:

[我的理解] (1)文体异中有同。《阿房宫赋》是赋体散文,通篇以赋的形式论史。《六国论》则是说理严密的议论文,文中也能找到赋的影子。

(2)背景各有不同。《阿房宫赋》的作者杜牧写作本文来针砭当朝统治者的骄奢淫逸之风。《六国论》的作者苏洵主张坚决抵抗外族侵略,反对妥协投降,因而写了这篇借古讽今的文章。

(3)角度各有针对。《阿房宫赋》借秦朝大兴土木穷奢极欲而导致灭亡的教训,讽谏晚唐敬宗李湛不要纵情享乐,不要令民心叛离以遭覆亡。《六国论》把六国与宋王朝类比,借六国的懦弱赂秦而终为秦所灭的教训,劝谏宋王朝不应对契丹、西夏采取贿赂的屈辱政策。

(4)论证得体充分。两篇文章都以秦国兴亡的历史事实为依据,各自立论。都用举例论证的方法,所举事例都是有关秦朝的兴亡及与六国之间纷争的史实,“事实胜于雄辩”,说服力极强。都用了对比论证。《六国论》还运用了假设推理的方法,使说理更周密充分。

(5)表达方式各展其长。《阿房宫赋》通篇以赋为文,融叙事、描写、抒情、议论为一体。《六国论》以议论为主,叙述描写为辅,议论充分严密。

(6)结构严谨,同中有异。《阿房宫赋》前面部分集中记叙和描写,文末议论点明主旨。记叙描写以历史事实为依据,极尽铺排、夸张,为议论蓄势铺垫,文末议论精当,说服力强,结构呈“分—总”的形式。《六国论》结构是“总—分—总”的形式,开篇旗帜鲜明地点明中心,下文分两个分论点围绕中心进行论述,文末回应中心,表达讽谏之意。

(7)修辞手法丰富多彩,各尽其妙。①都运用了大量的排比、对比、对偶句,整句与散句相结合。②比喻、夸张的手法,使议论生动形象,更具说服力和感染力。③想象的手法。《六国论》主要以历史事实为重,而《阿房宫赋》中,奇特瑰丽的想象和生动的比喻、大胆的夸张相互配合、映衬,相得益彰。

(8)文章风格不尽相同。《阿房宫赋》是杜牧23岁时所作,通篇以赋为文,词采瑰奇而气韵遒劲,结尾处鉴戒之意,一语破的,笔意明快而锋利。《六国论》的写作时间大约在作者30岁至47岁之间,论六国赂秦影射宋赂契丹、西夏,全文思维严谨,论理充分,行文纵横恣肆,气势磅礴,论断斩钉截铁,语言质朴简劲。

(9)现实意义深刻,历史意义深远。两篇文章谈的都是江山政权、兴衰成败的事。两篇作品道出了敌民、腐败、妥协是导致国家政权灭亡的根本大敌,历史的教训触目惊心!

_21?????????è????????www.21cnjy.com???_

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])