3.《百合花》《哦,香雪》课时练习 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第一单元含答案

文档属性

| 名称 | 3.《百合花》《哦,香雪》课时练习 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第一单元含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 67.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-30 06:50:20 | ||

图片预览

文档简介

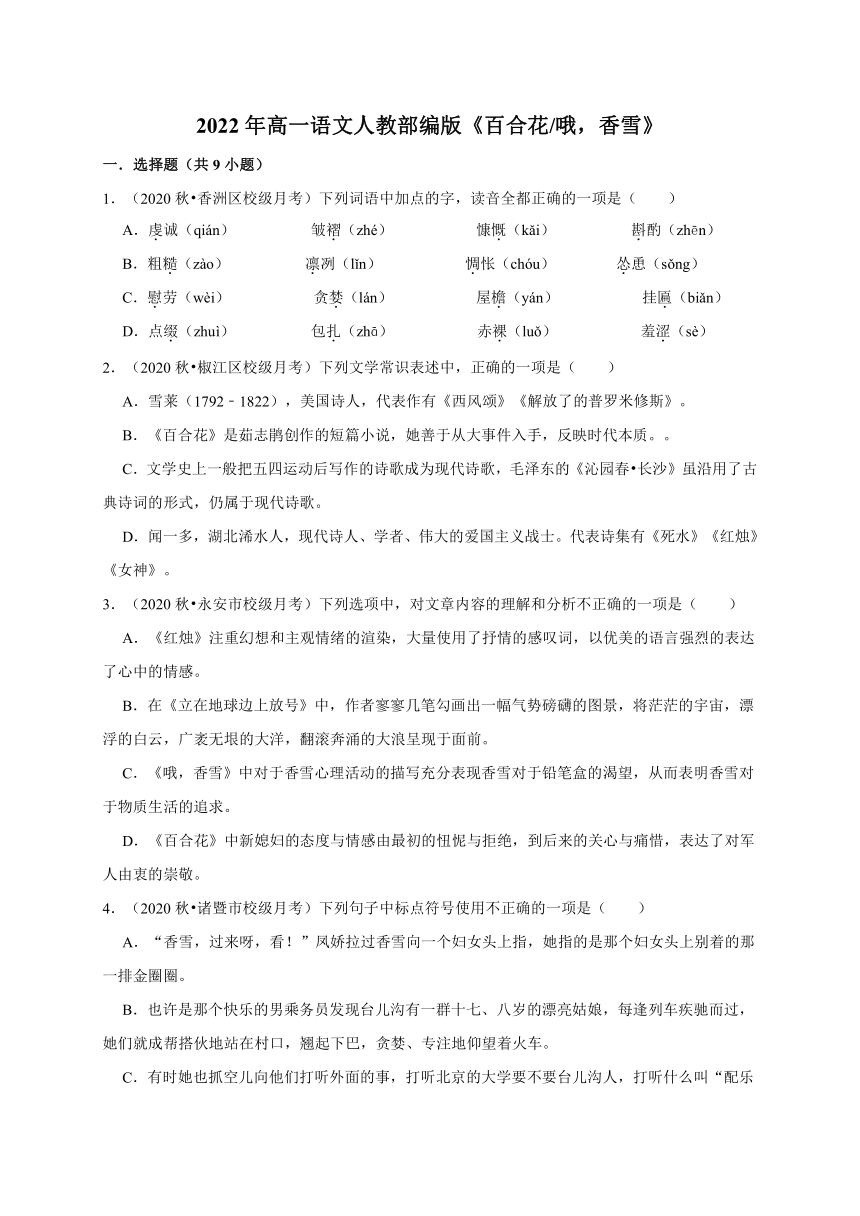

2022年高一语文人教部编版《百合花/哦,香雪》

一.选择题(共9小题)

1.(2020秋?香洲区校级月考)下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.虔诚(qián) 皱褶(zhé) 慷慨(kǎi) 斟酌(zhēn)

B.粗糙(zào) 凛冽(lǐn) 惆怅(chóu) 怂恿(sǒng)

C.慰劳(wèi) 贪婪(lán) 屋檐(yán) 挂匾(biǎn)

D.点缀(zhuì) 包扎(zhā) 赤裸(luǒ) 羞涩(sè)

2.(2020秋?椒江区校级月考)下列文学常识表述中,正确的一项是( )

A.雪莱(1792﹣1822),美国诗人,代表作有《西风颂》《解放了的普罗米修斯》。

B.《百合花》是茹志鹃创作的短篇小说,她善于从大事件入手,反映时代本质。。

C.文学史上一般把五四运动后写作的诗歌成为现代诗歌,毛泽东的《沁园春?长沙》虽沿用了古典诗词的形式,仍属于现代诗歌。

D.闻一多,湖北浠水人,现代诗人、学者、伟大的爱国主义战士。代表诗集有《死水》《红烛》《女神》。

3.(2020秋?永安市校级月考)下列选项中,对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《红烛》注重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈的表达了心中的情感。

B.在《立在地球边上放号》中,作者寥寥几笔勾画出一幅气势磅礴的图景,将茫茫的宇宙,漂浮的白云,广袤无垠的大洋,翻滚奔涌的大浪呈现于面前。

C.《哦,香雪》中对于香雪心理活动的描写充分表现香雪对于铅笔盒的渴望,从而表明香雪对于物质生活的追求。

D.《百合花》中新媳妇的态度与情感由最初的忸怩与拒绝,到后来的关心与痛惜,表达了对军人由衷的崇敬。

4.(2020秋?诸暨市校级月考)下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.“香雪,过来呀,看!”凤娇拉过香雪向一个妇女头上指,她指的是那个妇女头上别着的那一排金圈圈。

B.也许是那个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七、八岁的漂亮姑娘,每逢列车疾驰而过,她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。

C.有时她也抓空儿向他们打听外面的事,打听北京的大学要不要台儿沟人,打听什么叫“配乐诗朗诵”(那是她偶然在同桌的一本书上看到的)。

D.三十个鸡蛋换得来吗?还是四十个、五十个?这时她的心又忽地一沉:怎么想起这些了?娘攒下鸡蛋,不是为了叫她乱打主意啊!

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

①夜空中,月亮昏晕,星光 ,整个大地似乎都沉睡过去了。

②1955年爱因斯坦 地与世长辞了,终年七十六岁。

③《百合花》这类作品 空洞地煽情, 通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感。

A.稀疏 安适 不只是……而且是

B.稀少 安详 不只是……而且是

C.稀疏 安详 不是……而是

D.稀少 安适 不是……而是

6.关于本课的两篇小说作品,下列说法不准确的一项是( )

A.《百合花》不仅表现了战争时代的军民鱼水情,更表现了那个年代中人们对生活的热爱、对美的热爱。

B.人物是小说的第一要素,《百合花》就是通过“小战士”“新媳妇”之间的关系,谱写了一曲战地恋歌。

C.《哦,香雪》是我国当代著名女作家铁凝的代表作,是一部具有浓郁的乡土气息和抒彩的短篇小说。

D.《哦,香雪》通过对一群乡村少女心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给山村带来的波澜。

7.下列各组词语中,括号里的注音全都正确的一组是( )

A.撂(liào) 讷讷(nà) 忸怩(niǔ ní) 憨憨(hān hān)

B.执拗(niù) 髻(jì) 尴尬(gāngà) 讪讪 (shàn)

C.瞅 (chǒu) 挟(jiá) 嬷(mó) 砦(zhài)

D.虔(qián)诚 磕(kē)磕绊绊 包扎(zhā) 踌躇(chóu chú)

8.下列句中加点的成语,使用有误的一项是( )

A.著名作家铁凝写的《哦,香雪》这篇小说,文字简洁生动,情节真切感人,读后大有余音绕梁之感。

B.部分父母认为国外那种培养孩子自立能力的做法近乎无情、不足为训,因此,在生活中为子女考虑得特别周到细致。

C.阅读有些像搏斗,我们不断同书的作者争辩,极力想寻出其中的破绽,作者则千方百计地把读者柔软的思绪纳入他的模具中。

D.晴朗时,常常可以看到蔚蓝的天空中有成群的白鹤,在阳光的照射下,那吉光片羽,真让人心旷神怡,流连不已。

9.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,从中我们能体会作者的审美感受。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。

D.“天边涌起一轮满月”的描写充满了诗情画意,它为人物活动提供了背景,对战斗的激烈残酷起到了反衬作用,同时对人物的思想情感美起到了正衬作用。

二.填空题(共6小题)

10.识记字音。

①讷讷

②忸怩

③包扎

④执拗

⑤髻

⑥尴尬

⑦讪讪

⑧嬷嬷

⑨鹿寨

⑩磕磕绊绊

?氛围

?踌躇

11.记字形。

chóu 怅

chóu 密

丝chóu

zhōu 啾

kāng 慨

糟kāng

娇chēn

zhěn 密

谨shèn

suì 道

钻suì 取火

深suì

12.辨析词义。

(1)稀疏?稀少

[辨词]“稀疏”,稀而不密,如头发稀疏、枪声稀疏、树叶稀疏。“稀少”,数量少,如物品稀少、路人稀少、蔬菜稀少。

[选词]①山坡上只 地散布着几座房子,站在这里可以听到大渡河的哗哗水声。

②为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得狭小而 呢?

(2)安详?安适

[辨词]“安详”指神态平静、从容稳重。“安适”指安乐舒服,安静舒适。

[选词]①漫步在一座座古朴的石桥上,你会感受到这水乡的恬静与 。

②那老者面目 ,问他事情,只是淡然一笑,并不作答,一副知白守黑的神态。

13.填空。

(1)《百合花》的作者是当代作家 ,她还有代表作《 》等。她的女儿 也是当代著名作家。

(2)《百合花》运用 的写作方法,从生活侧面去反映时代风云,作品整体呈现出 的美学风格。

(3)《哦,香雪》的作者是 ,她是当代著名作家,曾任中国作家协会主席,还有代表作《 》和《 》等。

(4)现当代文坛上,有一种描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说,人们称之为 。代表作家有 和 。

14.指出下列句子运用的修辞方法。

(1)它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。

(2)在它跟前,她简直像一叶没根的小草。

(3)“北京话”陷在姑娘们的包围圈里,不知所措地嘟囔着。

(4)爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗?

15.说说下列句子的描写方法。

(1)谁也没提醒香雪,车门是开着的,不知怎么的她就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手。

(2)现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑黝黝的大山,害怕叫人心跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。

(3)她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛。

三.现代文阅读(共1小题)

16.(2021春?定远县校级期中)阅读下面的文字,完成问题。

暮鼓

铁凝

日落之后,天黑以前,她要出去走路。一天的时光里,她尤其喜欢这个段落。日落之后,天黑以前,是黄昏。

她穿上薄绒衣和哈伦裤,换上走路的鞋,出了家门。她有些自嘲地暗想,她要保持整体的青春感。至于下巴的松懈或者鼻梁旁边的几粒雀斑,其实无碍大局。当一个六十岁的女人敢于穿着质地柔软、裤角裹腿、裤裆却突然肥坠以模糊臀部的哈伦裤出行时,谁还会注意她脸上的雀斑呢?

她走上柿子林边的这条小马路时,发现马路对面,一个老者几乎正和她齐头并进。老者拖着一把平头铁锨,铁锨和柏油路面摩擦出刺拉、刺拉的让人起鸡皮疙瘩的噪音。他为什么不把铁锨扛在肩上呢?她心里有点抱怨,由不得偏过脸扫了一眼老者﹣﹣这老头!她心说。

路灯及时地亮起来,在她斜后方的老头停住脚,从衣兜里摸出一包烟和火柴,仿佛是路灯提醒了他的抽烟。他将铁锨把儿夹在胳肢窝底下,腾出手点着一支烟,狠狠吸了一大口。借着路灯和老头点烟的那一忽儿光亮,她看见老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般。他咳着喘着向路边半人高的冬青树丛里吐着痰,确切地说,是向那树丛吼着痰,费力地把喉咙深处的痰给吼出来。那吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石。

她闻见一股子花椒油炝锅的白菜汤味儿,球馆工地正在开饭。她看见一个体型壮实的工人正朝她和老头这边张望,望了一阵,就扑着身子快步朝他们走来。当他和他们相距两三米的时候,她看出这是个二十多岁的年轻人。只听他急切地高喊起来:“妈!妈!”他喊着“妈”说,快点儿!菜汤都凉了!

她下意识地扭头向后看,路上没有别人。他是在喊她吗?他错把她当成了自己的妈?或者她竟然很像这位施工队成员的妈?

这个端着空饭盆的年轻工人,就见他很确定地走到老头跟前,从他手里接过铁锨,又叫了一声“妈”,他催促说快点儿!菜汤都凉了!“老头”低声嘟囔了一句什么,不急不火的,由着儿子接过了铁锨。

她从年轻人浓重的中原口音里,听出焦急和惦记。他的头发落满了白灰和水泥粉末,接近了老头﹣﹣不,应该是他的妈那齐耳乱发的颜色。

那么,他没有把身穿哈伦裤的她错认成自己的妈,他是在管那老头叫“妈”;那么,她一路以为的老头并不是个老头,而是个老太太,是﹣﹣妈。

年轻人扛着铁锨在前,引着他的妈往一盏路灯下走,那儿停着一辆为工地送饭的“三马子”,车上有一笸箩馒头和一只一抱粗的不锈钢汤桶,白菜汤味儿就从这桶里漾出。母子二人舀了菜汤,每人又各拿两个大白馒头,躲开路灯和路灯下的“三马子”,找个暗处,先把汤盆放在地上,两人就并排站在路边吃起晚饭。

她佯装在近处溜达,观察着从容、安静地嚼着馒头的这对母子,怎么看也更像是一对父子。路边的年轻人很快就把饭吃完,从地上端起妈那份菜汤递到她手上。妈吃完馒头喝完汤,拍打拍打双手,在裤子两侧蹭蹭,从肥大中山式上衣的肥大口袋里掏出两只壮硕的胡萝卜,递给儿子一只,另一只留给自己,好比是饭后的奖赏。

她看见儿子拿着萝卜,和妈稍做争执,要把自己手中那个大些的塞给妈,换回妈手里那个小一点的。妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来。儿子也就咬着手中那大些的萝卜,很响地嚼起来。在路灯照不到的暗处,那两根在他们手中晃动的胡萝卜格外显出小火把似的新鲜光亮,和一股脆生生的精神劲儿,让她想起在她的少年时代,夜晚的交通警察手中那发着荧光的指挥棒。

会所传来一阵鼓声,是某个庆典或者某场欢宴开始了。会所的承包商早年是太行山区农民鼓队的鼓手,村里的喜事,镇上县上的赛事都少不了那鼓队。如今他将一面一人高的牛皮大鼓引进美优墅会所金碧辉煌的大堂,屏风似地竖在一侧,让擂鼓成为一些仪式的开场白,让仪式中身份最高的人手持鼓槌击鼓,如同证券交易所开市的鸣锣。

她对会所的鼓声并不陌生,她和家人都在会所举办或者参加过这种仪式。虽然,和旷野的鼓声相比,圈进会所的鼓声有点喑哑,有点憋闷,好比被黑布蒙住了嘴脸的人的呐喊。但鼓声响起,还是能引人驻足的。她望望那路边的母子,他们仍然站在黑暗中专注地嚼着胡萝卜,对这近切的鼓声充耳不闻。

她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 。

A.小说描写细腻传神,“妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来”,表现了母亲爽朗的性格和舐犊情深。

B.“她”是城市里富有的暮年女性形象,与在建筑工地打工的老年女农民工形成对比,“她”因“观察”打工母子而得到了心灵的启示。

C.本文多处使用比喻的修辞手法,使平凡的人物形象可感,琐碎的日常生活变得丰富,枯燥的事理变得具体生动,有意味。

D.小说寓曲折离奇的情节于朴素平实、简约凝练的文字中,字里行间散发着生活的味道,传递出宝贵的精神,富有艺术魅力。

(2)小说中年轻人喊“妈”的情节布局巧妙,这样写有什么好处?请简要说明。

(3)请结合全文探究小说标题“暮鼓”的深刻意蕴。

2022年高一语文人教部编版《百合花/哦,香雪》

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.(2020秋?香洲区校级月考)下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.虔诚(qián) 皱褶(zhé) 慷慨(kǎi) 斟酌(zhēn)

B.粗糙(zào) 凛冽(lǐn) 惆怅(chóu) 怂恿(sǒng)

C.慰劳(wèi) 贪婪(lán) 屋檐(yán) 挂匾(biǎn)

D.点缀(zhuì) 包扎(zhā) 赤裸(luǒ) 羞涩(sè)

【考点】字音.

【分析】本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

【解答】A.“皱褶”中的“褶”应读作“zhě”。

B.“粗糙”中的“糙”应读作“cāo”。

C.正确。

D.“包扎”中的“扎”应读作“zā”。

故选:C。

【点评】字音易读错的情况:

(1)形声字的误读,如“酵母”的“酵”读“jiào”不读“xiào”,“恪守”的“恪”读“kè”不读“gè”,“缕”读“lǚ”不读“lǒu”,“咯血”的“咯”读“kǎ”不读“kè”等。

(2)形近字的误读,如“饮鸩止渴”的“鸩”与“鸠占鹊巢”的“鸠”,前者读“zhèn”,后者读“jiū”,两者容易混淆。

2.(2020秋?椒江区校级月考)下列文学常识表述中,正确的一项是( )

A.雪莱(1792﹣1822),美国诗人,代表作有《西风颂》《解放了的普罗米修斯》。

B.《百合花》是茹志鹃创作的短篇小说,她善于从大事件入手,反映时代本质。。

C.文学史上一般把五四运动后写作的诗歌成为现代诗歌,毛泽东的《沁园春?长沙》虽沿用了古典诗词的形式,仍属于现代诗歌。

D.闻一多,湖北浠水人,现代诗人、学者、伟大的爱国主义战士。代表诗集有《死水》《红烛》《女神》。

【考点】文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A.文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】A.雪莱是英国诗人。

B.“从大事件入手”错误,应该是:小事件入手。

C.正确。

D.《女神》不是闻一多的,是郭沫若的。

故选:C。

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

3.(2020秋?永安市校级月考)下列选项中,对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《红烛》注重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈的表达了心中的情感。

B.在《立在地球边上放号》中,作者寥寥几笔勾画出一幅气势磅礴的图景,将茫茫的宇宙,漂浮的白云,广袤无垠的大洋,翻滚奔涌的大浪呈现于面前。

C.《哦,香雪》中对于香雪心理活动的描写充分表现香雪对于铅笔盒的渴望,从而表明香雪对于物质生活的追求。

D.《百合花》中新媳妇的态度与情感由最初的忸怩与拒绝,到后来的关心与痛惜,表达了对军人由衷的崇敬。

【考点】课内阅读与赏析.

【分析】本题考查文本内容及艺术特色分析鉴赏。主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当。赏析一般为手法和特色概括不当。错误选项一般都是不会引起争议的硬伤。

【解答】C.“从而表明香雪对于物质生活的追求”错误;铅笔盒是上学的象征,这是表达了香雪对精神生活的追求。

故选:C。

【点评】文学类文本阅读的选择题,主要集中对故事情节、人物形象、环境、主题等内容和手法进行考核。考核的方式基本有两种:一种是根据文章的内容进行分析,概括,另一种是对文章特色和手法的赏析。分析文意要读懂文章,备选选项主要是内容、主旨、情感、人物的心理表述不当,赏析一般为手法及手法的作用概括不当,其中手法集中在小说的三要素上,主要考核人物塑造、情节安排、环境描写、标题的作用、结尾的作用等。选择题的错误选项命制往往都是明显的不会引起争议的错误,即所谓的“硬伤”,在答题时注意寻找这些硬伤。

4.(2020秋?诸暨市校级月考)下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.“香雪,过来呀,看!”凤娇拉过香雪向一个妇女头上指,她指的是那个妇女头上别着的那一排金圈圈。

B.也许是那个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七、八岁的漂亮姑娘,每逢列车疾驰而过,她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。

C.有时她也抓空儿向他们打听外面的事,打听北京的大学要不要台儿沟人,打听什么叫“配乐诗朗诵”(那是她偶然在同桌的一本书上看到的)。

D.三十个鸡蛋换得来吗?还是四十个、五十个?这时她的心又忽地一沉:怎么想起这些了?娘攒下鸡蛋,不是为了叫她乱打主意啊!

【考点】标点符号.

【分析】本题考查正确使用标点符号。能力层级为表达运用E.从考查范围看,以点号为主,兼顾常用的标号。主要考查句号、问号、叹号、冒号、分号、逗号、顿号七种点号的用法,标号只考查了引号、书名号和括号三种。从考查的题型看,主要有选择、改错两种。

【解答】B.“十七、八”为约数,应将“十七、八”中的顿号删除。

其他选项都正确。

故选:B。

【点评】标点符号歌

句逗问叹分顿冒,一律不在行头标。

括号引号书名号,“前半”不在行尾掉。“后半”不在行头跑。

破折号与省略号,就怕割断半中腰。

有疑问词非问句,后面不可用问号。

引语中插“某某说”,“说”后用逗不用冒。

“某某说”后是转述,“说”后也不用冒号。

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

①夜空中,月亮昏晕,星光 ,整个大地似乎都沉睡过去了。

②1955年爱因斯坦 地与世长辞了,终年七十六岁。

③《百合花》这类作品 空洞地煽情, 通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感。

A.稀疏 安适 不只是……而且是

B.稀少 安详 不只是……而且是

C.稀疏 安详 不是……而是

D.稀少 安适 不是……而是

【考点】字义、词义辨析.

【分析】本题考查词义辨析。正确使用词语包括:正确理解词语在具体语境中的意义,能根据语境正确使用和正确选用,其中不仅有词语使用是否正确的问题,还有是否使用得好的问题。考查内容主要涉及三个方面:实词的使用与辨析;虚词的使用与辨析;熟语的使用与辨析。词义辨析的基本原则是同中求异,需要了解词语的意义,并能够结合语境辨别。

【解答】①稀疏:(物体、声音等)在空间或时间上的间隔远。稀少:事物存在或出现得少。语境是形容星光遥远,故选“稀疏”。

②安详:神态平静、从容稳重。安适:安静而舒适。语境是形容爱因斯坦去世,故选“安详”。

③不只是……而且是:表递进关系。不是……而是:表并列关系。“空洞地煽情”和“通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感”是并列关系,故选“不是……而是”。

故选:C。

【点评】辨析词义可以从词的意义方面来辨析:词义的侧重点不同、词义涵盖的范围大小不同、词义的轻重不同;可以从色彩方面来辨析,分清词的褒、贬、中的感彩;可以从语法规定辨析;可以从使用对象进行辨析;可以从前后照应方面进行辨析。

6.关于本课的两篇小说作品,下列说法不准确的一项是( )

A.《百合花》不仅表现了战争时代的军民鱼水情,更表现了那个年代中人们对生活的热爱、对美的热爱。

B.人物是小说的第一要素,《百合花》就是通过“小战士”“新媳妇”之间的关系,谱写了一曲战地恋歌。

C.《哦,香雪》是我国当代著名女作家铁凝的代表作,是一部具有浓郁的乡土气息和抒彩的短篇小说。

D.《哦,香雪》通过对一群乡村少女心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给山村带来的波澜。

【考点】课内阅读与赏析.

【分析】此题考查分析鉴赏文学作品内容和艺术特色的能力。涉及句段作用、形象特征、主旨把握等方面。

【解答】B.“战地恋歌”表述错误,《百合花》是“没有爱情的爱情牧歌”,表现了战争时代的军民鱼水情和人们对生活的热爱、对美的热爱。

故选:B。

【点评】此类题要求学生全面把握文章内容、结构、主旨、手法的基础,明了各个选项的设题角度,仔细辨别,判定正误。一般错误的选项的命题都会有明显的漏洞,或文意、或手法。要仔细阅读文章找到这些问题。

7.下列各组词语中,括号里的注音全都正确的一组是( )

A.撂(liào) 讷讷(nà) 忸怩(niǔ ní) 憨憨(hān hān)

B.执拗(niù) 髻(jì) 尴尬(gāngà) 讪讪 (shàn)

C.瞅 (chǒu) 挟(jiá) 嬷(mó) 砦(zhài)

D.虔(qián)诚 磕(kē)磕绊绊 包扎(zhā) 踌躇(chóu chú)

【考点】字音.

【分析】本题考查字音,生僻字、多音字、形似字容易读错。

【解答】A.“讷讷”中的“讷”应读作“nè”;

B.正确;

C.“挟”应读作“xié”;

D.“包扎”中的“扎”应读作“zā”。

故选:B。

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

8.下列句中加点的成语,使用有误的一项是( )

A.著名作家铁凝写的《哦,香雪》这篇小说,文字简洁生动,情节真切感人,读后大有余音绕梁之感。

B.部分父母认为国外那种培养孩子自立能力的做法近乎无情、不足为训,因此,在生活中为子女考虑得特别周到细致。

C.阅读有些像搏斗,我们不断同书的作者争辩,极力想寻出其中的破绽,作者则千方百计地把读者柔软的思绪纳入他的模具中。

D.晴朗时,常常可以看到蔚蓝的天空中有成群的白鹤,在阳光的照射下,那吉光片羽,真让人心旷神怡,流连不已。

【考点】成语.

【分析】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力高考能力层级E。要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

【解答】A.余音绕梁:歌唱停止后,余音好像还在绕着屋梁回旋,形容歌声或音乐优美,耐人回味。

B.不足为训:不能当作典范或法则。

C.千方百计:形容想尽或用尽种种方法。

D.吉光片羽:神兽的一小块毛皮,比喻残存的珍贵的文物。句中说的是白鹤的羽毛,错误。

故选:D。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;

五、看成语运用是否因望文生义而误用;

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

9.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,从中我们能体会作者的审美感受。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。

D.“天边涌起一轮满月”的描写充满了诗情画意,它为人物活动提供了背景,对战斗的激烈残酷起到了反衬作用,同时对人物的思想情感美起到了正衬作用。

【考点】古代文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A.文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】A.正确。

B.通讯员的话表达的是没有借到被子的不满,他得知真相后也没有自责。。

C.正确。

D.正确。

故选:B。

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

二.填空题(共6小题)

10.识记字音。

①讷讷 nè

②忸怩 niǔ ní

③包扎 zā

④执拗 niù

⑤髻 jì

⑥尴尬 gān gà

⑦讪讪 shàn

⑧嬷嬷 mó

⑨鹿寨 zhài

⑩磕磕绊绊 kē

?氛围 fēn

?踌躇 chóu chú

【考点】字音.

【分析】本题考查字音,生僻字、多音字、形似字容易读错。

【解答】答案:

①nè

②niǔ ní

③zā

④niù

⑤jì

⑥gān gà

⑦shàn

⑧mó

⑨zhài

⑩kē

?fēn

?chóu chú

【点评】此类题目多考査生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

11.记字形。

chóu 惆 怅

chóu 稠 密

丝chóu 绸

zhōu 啁 啾

kāng 慷 慨

糟kāng 糠

娇chēn 嗔

zhěn 缜 密

谨shèn 慎

suì 隧 道

钻suì 燧 取火

深suì 邃

【考点】字形.

【分析】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为识记A.字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

【解答】答案:

惆 稠 绸 啁

慷 糠

嗔 缜 慎

隧 燧 邃

【点评】字形复习方法:

(一)明义记:在一定的语言环境中,汉字往往形成特定的意义,需要相应的意义“对号入座”,因而“明义记”是记忆字形最重要的方法。

(二)溯源记:有些词语往往有一个美丽的神话故事、寓言故事、历史故事,只有追根溯源,方能准确“定形”。

(三)结构记:词语,尤其是成语,位置相对应的字在词性上往往形成对等关系,在意义上往往形成对照或者对比关系。

(四)趣味记:字形记忆运用此研究成果,效果尤为明显。

(五)较形记:比较形旁是复习字形又一重要方法,尤其对于形近字。

12.辨析词义。

(1)稀疏?稀少

[辨词]“稀疏”,稀而不密,如头发稀疏、枪声稀疏、树叶稀疏。“稀少”,数量少,如物品稀少、路人稀少、蔬菜稀少。

[选词]①山坡上只 稀疏 地散布着几座房子,站在这里可以听到大渡河的哗哗水声。

②为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得狭小而 稀少 呢?

(2)安详?安适

[辨词]“安详”指神态平静、从容稳重。“安适”指安乐舒服,安静舒适。

[选词]①漫步在一座座古朴的石桥上,你会感受到这水乡的恬静与 安适 。

②那老者面目 安详 ,问他事情,只是淡然一笑,并不作答,一副知白守黑的神态。

【考点】字义、词义辨析.

【分析】本题考查词义辨析。正确使用词语包括:正确理解词语在具体语境中的意义,能根据语境正确使用和正确选用,其中不仅有词语使用是否正确的问题,还有是否使用得好的问题。考查内容主要涉及三个方面:实词的使用与辨析;虚词的使用与辨析;熟语的使用与辨析。词义辨析的基本原则是同中求异,需要了解词语的意义,并能够结合语境辨别。

【解答】(1)①语境是山坡上散布的几座房子稀而不密,故选“稀疏”。

②语境是某种生物的邻种数量少,故选“稀少”。

(2)①语境是形容水乡的安静舒适,故选“安适”。

②语句是形容老者的神态平静,故选“安详”。

故答案为:

(1)①稀疏

②稀少

(2)①安适

②安详

【点评】辨析词义可以从词的意义方面来辨析:词义的侧重点不同、词义涵盖的范围大小不同、词义的轻重不同;可以从色彩方面来辨析,分清词的褒、贬、中的感彩;可以从语法规定辨析;可以从使用对象进行辨析;可以从前后照应方面进行辨析。

13.填空。

(1)《百合花》的作者是当代作家 茹志鹃 ,她还有代表作《 静静的产院 》等。她的女儿 王安忆 也是当代著名作家。

(2)《百合花》运用 以小见大 的写作方法,从生活侧面去反映时代风云,作品整体呈现出 温馨秀美 的美学风格。

(3)《哦,香雪》的作者是 铁凝 ,她是当代著名作家,曾任中国作家协会主席,还有代表作《 没有纽扣的红衬衫 》和《 大浴女 》等。

(4)现当代文坛上,有一种描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说,人们称之为 乡土小说 。代表作家有 沈从文 和 汪曾祺 。

【考点】文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】故答案为:

(1)茹志鹃;静静的产院;王安忆

(2)以小见大;温馨秀美

(3)铁凝;没有纽扣的红衬衫;大浴女

(4)乡土小说;沈从文;汪曾祺

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

14.指出下列句子运用的修辞方法。

(1)它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。 拟人

(2)在它跟前,她简直像一叶没根的小草。 比喻

(3)“北京话”陷在姑娘们的包围圈里,不知所措地嘟囔着。 借代

(4)爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗? 反问

【考点】修辞方法.

【分析】本题考查正确运用常用的修辞手法。能力层级为表达运用E.常用的修辞包括比喻、比拟、借代、对偶、夸张、设问、排比、反问等,本题着重考查拟人、比喻、借代和反问的修辞手法。拟人就是把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。比喻就是抓住两种不同性质事物的相同点,用一事物喻另一事物。构成比喻的关键是:本体和喻体必须是性质不同的两类事物;本体和喻体之间必须有相似点。借代不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。反问表面看来是疑问句的形式,但实际上表达的是肯定的意思,答案就在问句之中。

【解答】(1)拟人,“一心一意掩藏”“默默地接受”拟人的情态动作;

(2)比喻,把“她”比作“小草”;

(3)借代,“北京话”借代“北京人”;

(4)反问,答案在问句中,答案是“爹盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女”。

故答案为:

(1)拟人

(2)比喻

(3)借代

(4)反问

【点评】借代使用应注意:必须抓住事物的最典型特征,对于所借代的事物一般应在一定的语言环境中有所交代。另外,借代的借体和本体事物不能同时出现。借代的作用是以简代繁;以实代虚;以奇代凡;以事代情。借代与借喻有相近的地方,都是用一事物代另一事物,但它们的性质却完全不同。借喻是喻中有代,借代是代而不喻;借喻侧重相似性,借代侧重相关性;借喻可以改为明喻,借代则不能。

15.说说下列句子的描写方法。

(1)谁也没提醒香雪,车门是开着的,不知怎么的她就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手。 动作描写

(2)现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑黝黝的大山,害怕叫人心跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。 心理描写

(3)她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛。 景物描写

【考点】理解句子.

【分析】考查理解句子含义,要结合人物的动作和故事情节,抓住关键词语进行分析。

【解答】(1)“就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手”,是动作描写。

(2)“害怕……”“害怕……”“又害怕……”,是心理描写。

(3)“月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛”,描绘出夜晚的景色,是景物描写。

答案:(1)动作描写

(2)心理描写

(3)景物描写

【点评】理解句子的含意有三个层面

(1)理解句子的表层意义,即字面意义。一般说来,句子的字面意义理解起来并不困难,它不是高考的重点。

(2)理解句子的句内意义。所谓“句内意义”是指句子的语境意义,即在一定的语境中句子的临时意义。这方面的理解,是高考考查的重要内容。

(3)理解句子的句外意义,即“言外之意”,也就是言在此而意在彼所产生的意义。各种转义的修辞手法,如反语、双关、委婉等,表达的往往是句外意义,常常是考查的重点。

三.现代文阅读(共1小题)

16.(2021春?定远县校级期中)阅读下面的文字,完成问题。

暮鼓

铁凝

日落之后,天黑以前,她要出去走路。一天的时光里,她尤其喜欢这个段落。日落之后,天黑以前,是黄昏。

她穿上薄绒衣和哈伦裤,换上走路的鞋,出了家门。她有些自嘲地暗想,她要保持整体的青春感。至于下巴的松懈或者鼻梁旁边的几粒雀斑,其实无碍大局。当一个六十岁的女人敢于穿着质地柔软、裤角裹腿、裤裆却突然肥坠以模糊臀部的哈伦裤出行时,谁还会注意她脸上的雀斑呢?

她走上柿子林边的这条小马路时,发现马路对面,一个老者几乎正和她齐头并进。老者拖着一把平头铁锨,铁锨和柏油路面摩擦出刺拉、刺拉的让人起鸡皮疙瘩的噪音。他为什么不把铁锨扛在肩上呢?她心里有点抱怨,由不得偏过脸扫了一眼老者﹣﹣这老头!她心说。

路灯及时地亮起来,在她斜后方的老头停住脚,从衣兜里摸出一包烟和火柴,仿佛是路灯提醒了他的抽烟。他将铁锨把儿夹在胳肢窝底下,腾出手点着一支烟,狠狠吸了一大口。借着路灯和老头点烟的那一忽儿光亮,她看见老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般。他咳着喘着向路边半人高的冬青树丛里吐着痰,确切地说,是向那树丛吼着痰,费力地把喉咙深处的痰给吼出来。那吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石。

她闻见一股子花椒油炝锅的白菜汤味儿,球馆工地正在开饭。她看见一个体型壮实的工人正朝她和老头这边张望,望了一阵,就扑着身子快步朝他们走来。当他和他们相距两三米的时候,她看出这是个二十多岁的年轻人。只听他急切地高喊起来:“妈!妈!”他喊着“妈”说,快点儿!菜汤都凉了!

她下意识地扭头向后看,路上没有别人。他是在喊她吗?他错把她当成了自己的妈?或者她竟然很像这位施工队成员的妈?

这个端着空饭盆的年轻工人,就见他很确定地走到老头跟前,从他手里接过铁锨,又叫了一声“妈”,他催促说快点儿!菜汤都凉了!“老头”低声嘟囔了一句什么,不急不火的,由着儿子接过了铁锨。

她从年轻人浓重的中原口音里,听出焦急和惦记。他的头发落满了白灰和水泥粉末,接近了老头﹣﹣不,应该是他的妈那齐耳乱发的颜色。

那么,他没有把身穿哈伦裤的她错认成自己的妈,他是在管那老头叫“妈”;那么,她一路以为的老头并不是个老头,而是个老太太,是﹣﹣妈。

年轻人扛着铁锨在前,引着他的妈往一盏路灯下走,那儿停着一辆为工地送饭的“三马子”,车上有一笸箩馒头和一只一抱粗的不锈钢汤桶,白菜汤味儿就从这桶里漾出。母子二人舀了菜汤,每人又各拿两个大白馒头,躲开路灯和路灯下的“三马子”,找个暗处,先把汤盆放在地上,两人就并排站在路边吃起晚饭。

她佯装在近处溜达,观察着从容、安静地嚼着馒头的这对母子,怎么看也更像是一对父子。路边的年轻人很快就把饭吃完,从地上端起妈那份菜汤递到她手上。妈吃完馒头喝完汤,拍打拍打双手,在裤子两侧蹭蹭,从肥大中山式上衣的肥大口袋里掏出两只壮硕的胡萝卜,递给儿子一只,另一只留给自己,好比是饭后的奖赏。

她看见儿子拿着萝卜,和妈稍做争执,要把自己手中那个大些的塞给妈,换回妈手里那个小一点的。妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来。儿子也就咬着手中那大些的萝卜,很响地嚼起来。在路灯照不到的暗处,那两根在他们手中晃动的胡萝卜格外显出小火把似的新鲜光亮,和一股脆生生的精神劲儿,让她想起在她的少年时代,夜晚的交通警察手中那发着荧光的指挥棒。

会所传来一阵鼓声,是某个庆典或者某场欢宴开始了。会所的承包商早年是太行山区农民鼓队的鼓手,村里的喜事,镇上县上的赛事都少不了那鼓队。如今他将一面一人高的牛皮大鼓引进美优墅会所金碧辉煌的大堂,屏风似地竖在一侧,让擂鼓成为一些仪式的开场白,让仪式中身份最高的人手持鼓槌击鼓,如同证券交易所开市的鸣锣。

她对会所的鼓声并不陌生,她和家人都在会所举办或者参加过这种仪式。虽然,和旷野的鼓声相比,圈进会所的鼓声有点喑哑,有点憋闷,好比被黑布蒙住了嘴脸的人的呐喊。但鼓声响起,还是能引人驻足的。她望望那路边的母子,他们仍然站在黑暗中专注地嚼着胡萝卜,对这近切的鼓声充耳不闻。

她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 D 。

A.小说描写细腻传神,“妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来”,表现了母亲爽朗的性格和舐犊情深。

B.“她”是城市里富有的暮年女性形象,与在建筑工地打工的老年女农民工形成对比,“她”因“观察”打工母子而得到了心灵的启示。

C.本文多处使用比喻的修辞手法,使平凡的人物形象可感,琐碎的日常生活变得丰富,枯燥的事理变得具体生动,有意味。

D.小说寓曲折离奇的情节于朴素平实、简约凝练的文字中,字里行间散发着生活的味道,传递出宝贵的精神,富有艺术魅力。

(2)小说中年轻人喊“妈”的情节布局巧妙,这样写有什么好处?请简要说明。

(3)请结合全文探究小说标题“暮鼓”的深刻意蕴。

【考点】小说阅读.

【分析】(1)本题考查小说内容及艺术特色分析鉴赏;主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当;赏析一般为手法和特色概括不当;错误选项一般都是不会引起争议的硬伤;

(2)本题考查小说情节安排的作用;要结合小说的要素(环境、情节、人物、主题)分析结构(与题目及前后文关系)、内容(大意、人物性格特点、环境氛围)两方面的作用;

(3)本题考查小说标题的含义;应分析其表层含义及深层含义;可从突出形象、主题,是否是文章的线索,或概括主要内容,或制造悬念,或讽刺,或双关等角度进行鉴赏;

【解答】(1)D.“曲折离奇的情节”错,本文故事性不强,情节普通平淡;

(2)出人意料,让“她”产生误会,又设置悬念,发现年轻人是在叫她以为是“老头”的人为“妈”,让她不禁关注起这两个人,推动了情节发展;“老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般……吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石”的描写,与“妈”这个在人们印象中应该美丽温柔的形象形成反差,让“母亲”的形象更为丰富,反映农民工生存的艰辛,更震撼人心;

(3)“暮鼓”是一个古典词汇,“暮鼓晨钟”,分别代指黄昏与早晨;本文中描写的“她”与打工者的“妈”都是“暮年”女性,因而“暮鼓”象征着人的暮年;“鼓”声激昂,令人警醒,暮色中的鼓声,表明尽管已近暮年,但依然要敲击出最强的音响,把打工者母亲的形象塑造得更为丰满;从文章最后几段“她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳”,分明是她受到打工者母子的激励,让自己的内心产生了感悟,不再只执着于自己会不会被人“注意她脸上的雀斑”和外表的青春感,而是感受到精神上的振奋;

答案:

(1)D;

(2)①丰富了母亲的人物形象,侧面展现了外来农民工生存的艰辛;

②设置悬念,推动情节发展,前后的反差造成戏剧性效果,精彩奇妙;

③“老头”是“妈”的结尾意料之外,情理之中,既符合实际生活,又能引人深思,震撼读者的内心世界;

(3)①“暮鼓”即“暮色中的鼓声”,寓意着临近结束而又坚强有力,催人振奋;

②“暮鼓”具有象征意义,烘托出打工母亲的人物性格,即人已暮年却不屈服现实的倔强品格;“暮鼓”揭示了文中“她”从“暮鼓”声中受到心灵的警醒,感悟到生活应具有老而不衰、不抱怨、不消沉的态度。

【点评】分析小说情节的作用,要结合小说的要素(环境、情节、人物、主题)分析结构、内容两方面的作用。从内容和结构两个角度分析。

内容作用:概括其大意;如果表现人物,则答出人物的性格特点;如果描写环境,则分析环境的特点、氛围;如果与主题相关,则要分析情感态度。结构作用:与题目、前后文的联系。结尾的结构作用,往往是照应前文(或开头)。

一.选择题(共9小题)

1.(2020秋?香洲区校级月考)下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.虔诚(qián) 皱褶(zhé) 慷慨(kǎi) 斟酌(zhēn)

B.粗糙(zào) 凛冽(lǐn) 惆怅(chóu) 怂恿(sǒng)

C.慰劳(wèi) 贪婪(lán) 屋檐(yán) 挂匾(biǎn)

D.点缀(zhuì) 包扎(zhā) 赤裸(luǒ) 羞涩(sè)

2.(2020秋?椒江区校级月考)下列文学常识表述中,正确的一项是( )

A.雪莱(1792﹣1822),美国诗人,代表作有《西风颂》《解放了的普罗米修斯》。

B.《百合花》是茹志鹃创作的短篇小说,她善于从大事件入手,反映时代本质。。

C.文学史上一般把五四运动后写作的诗歌成为现代诗歌,毛泽东的《沁园春?长沙》虽沿用了古典诗词的形式,仍属于现代诗歌。

D.闻一多,湖北浠水人,现代诗人、学者、伟大的爱国主义战士。代表诗集有《死水》《红烛》《女神》。

3.(2020秋?永安市校级月考)下列选项中,对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《红烛》注重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈的表达了心中的情感。

B.在《立在地球边上放号》中,作者寥寥几笔勾画出一幅气势磅礴的图景,将茫茫的宇宙,漂浮的白云,广袤无垠的大洋,翻滚奔涌的大浪呈现于面前。

C.《哦,香雪》中对于香雪心理活动的描写充分表现香雪对于铅笔盒的渴望,从而表明香雪对于物质生活的追求。

D.《百合花》中新媳妇的态度与情感由最初的忸怩与拒绝,到后来的关心与痛惜,表达了对军人由衷的崇敬。

4.(2020秋?诸暨市校级月考)下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.“香雪,过来呀,看!”凤娇拉过香雪向一个妇女头上指,她指的是那个妇女头上别着的那一排金圈圈。

B.也许是那个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七、八岁的漂亮姑娘,每逢列车疾驰而过,她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。

C.有时她也抓空儿向他们打听外面的事,打听北京的大学要不要台儿沟人,打听什么叫“配乐诗朗诵”(那是她偶然在同桌的一本书上看到的)。

D.三十个鸡蛋换得来吗?还是四十个、五十个?这时她的心又忽地一沉:怎么想起这些了?娘攒下鸡蛋,不是为了叫她乱打主意啊!

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

①夜空中,月亮昏晕,星光 ,整个大地似乎都沉睡过去了。

②1955年爱因斯坦 地与世长辞了,终年七十六岁。

③《百合花》这类作品 空洞地煽情, 通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感。

A.稀疏 安适 不只是……而且是

B.稀少 安详 不只是……而且是

C.稀疏 安详 不是……而是

D.稀少 安适 不是……而是

6.关于本课的两篇小说作品,下列说法不准确的一项是( )

A.《百合花》不仅表现了战争时代的军民鱼水情,更表现了那个年代中人们对生活的热爱、对美的热爱。

B.人物是小说的第一要素,《百合花》就是通过“小战士”“新媳妇”之间的关系,谱写了一曲战地恋歌。

C.《哦,香雪》是我国当代著名女作家铁凝的代表作,是一部具有浓郁的乡土气息和抒彩的短篇小说。

D.《哦,香雪》通过对一群乡村少女心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给山村带来的波澜。

7.下列各组词语中,括号里的注音全都正确的一组是( )

A.撂(liào) 讷讷(nà) 忸怩(niǔ ní) 憨憨(hān hān)

B.执拗(niù) 髻(jì) 尴尬(gāngà) 讪讪 (shàn)

C.瞅 (chǒu) 挟(jiá) 嬷(mó) 砦(zhài)

D.虔(qián)诚 磕(kē)磕绊绊 包扎(zhā) 踌躇(chóu chú)

8.下列句中加点的成语,使用有误的一项是( )

A.著名作家铁凝写的《哦,香雪》这篇小说,文字简洁生动,情节真切感人,读后大有余音绕梁之感。

B.部分父母认为国外那种培养孩子自立能力的做法近乎无情、不足为训,因此,在生活中为子女考虑得特别周到细致。

C.阅读有些像搏斗,我们不断同书的作者争辩,极力想寻出其中的破绽,作者则千方百计地把读者柔软的思绪纳入他的模具中。

D.晴朗时,常常可以看到蔚蓝的天空中有成群的白鹤,在阳光的照射下,那吉光片羽,真让人心旷神怡,流连不已。

9.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,从中我们能体会作者的审美感受。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。

D.“天边涌起一轮满月”的描写充满了诗情画意,它为人物活动提供了背景,对战斗的激烈残酷起到了反衬作用,同时对人物的思想情感美起到了正衬作用。

二.填空题(共6小题)

10.识记字音。

①讷讷

②忸怩

③包扎

④执拗

⑤髻

⑥尴尬

⑦讪讪

⑧嬷嬷

⑨鹿寨

⑩磕磕绊绊

?氛围

?踌躇

11.记字形。

chóu 怅

chóu 密

丝chóu

zhōu 啾

kāng 慨

糟kāng

娇chēn

zhěn 密

谨shèn

suì 道

钻suì 取火

深suì

12.辨析词义。

(1)稀疏?稀少

[辨词]“稀疏”,稀而不密,如头发稀疏、枪声稀疏、树叶稀疏。“稀少”,数量少,如物品稀少、路人稀少、蔬菜稀少。

[选词]①山坡上只 地散布着几座房子,站在这里可以听到大渡河的哗哗水声。

②为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得狭小而 呢?

(2)安详?安适

[辨词]“安详”指神态平静、从容稳重。“安适”指安乐舒服,安静舒适。

[选词]①漫步在一座座古朴的石桥上,你会感受到这水乡的恬静与 。

②那老者面目 ,问他事情,只是淡然一笑,并不作答,一副知白守黑的神态。

13.填空。

(1)《百合花》的作者是当代作家 ,她还有代表作《 》等。她的女儿 也是当代著名作家。

(2)《百合花》运用 的写作方法,从生活侧面去反映时代风云,作品整体呈现出 的美学风格。

(3)《哦,香雪》的作者是 ,她是当代著名作家,曾任中国作家协会主席,还有代表作《 》和《 》等。

(4)现当代文坛上,有一种描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说,人们称之为 。代表作家有 和 。

14.指出下列句子运用的修辞方法。

(1)它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。

(2)在它跟前,她简直像一叶没根的小草。

(3)“北京话”陷在姑娘们的包围圈里,不知所措地嘟囔着。

(4)爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗?

15.说说下列句子的描写方法。

(1)谁也没提醒香雪,车门是开着的,不知怎么的她就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手。

(2)现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑黝黝的大山,害怕叫人心跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。

(3)她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛。

三.现代文阅读(共1小题)

16.(2021春?定远县校级期中)阅读下面的文字,完成问题。

暮鼓

铁凝

日落之后,天黑以前,她要出去走路。一天的时光里,她尤其喜欢这个段落。日落之后,天黑以前,是黄昏。

她穿上薄绒衣和哈伦裤,换上走路的鞋,出了家门。她有些自嘲地暗想,她要保持整体的青春感。至于下巴的松懈或者鼻梁旁边的几粒雀斑,其实无碍大局。当一个六十岁的女人敢于穿着质地柔软、裤角裹腿、裤裆却突然肥坠以模糊臀部的哈伦裤出行时,谁还会注意她脸上的雀斑呢?

她走上柿子林边的这条小马路时,发现马路对面,一个老者几乎正和她齐头并进。老者拖着一把平头铁锨,铁锨和柏油路面摩擦出刺拉、刺拉的让人起鸡皮疙瘩的噪音。他为什么不把铁锨扛在肩上呢?她心里有点抱怨,由不得偏过脸扫了一眼老者﹣﹣这老头!她心说。

路灯及时地亮起来,在她斜后方的老头停住脚,从衣兜里摸出一包烟和火柴,仿佛是路灯提醒了他的抽烟。他将铁锨把儿夹在胳肢窝底下,腾出手点着一支烟,狠狠吸了一大口。借着路灯和老头点烟的那一忽儿光亮,她看见老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般。他咳着喘着向路边半人高的冬青树丛里吐着痰,确切地说,是向那树丛吼着痰,费力地把喉咙深处的痰给吼出来。那吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石。

她闻见一股子花椒油炝锅的白菜汤味儿,球馆工地正在开饭。她看见一个体型壮实的工人正朝她和老头这边张望,望了一阵,就扑着身子快步朝他们走来。当他和他们相距两三米的时候,她看出这是个二十多岁的年轻人。只听他急切地高喊起来:“妈!妈!”他喊着“妈”说,快点儿!菜汤都凉了!

她下意识地扭头向后看,路上没有别人。他是在喊她吗?他错把她当成了自己的妈?或者她竟然很像这位施工队成员的妈?

这个端着空饭盆的年轻工人,就见他很确定地走到老头跟前,从他手里接过铁锨,又叫了一声“妈”,他催促说快点儿!菜汤都凉了!“老头”低声嘟囔了一句什么,不急不火的,由着儿子接过了铁锨。

她从年轻人浓重的中原口音里,听出焦急和惦记。他的头发落满了白灰和水泥粉末,接近了老头﹣﹣不,应该是他的妈那齐耳乱发的颜色。

那么,他没有把身穿哈伦裤的她错认成自己的妈,他是在管那老头叫“妈”;那么,她一路以为的老头并不是个老头,而是个老太太,是﹣﹣妈。

年轻人扛着铁锨在前,引着他的妈往一盏路灯下走,那儿停着一辆为工地送饭的“三马子”,车上有一笸箩馒头和一只一抱粗的不锈钢汤桶,白菜汤味儿就从这桶里漾出。母子二人舀了菜汤,每人又各拿两个大白馒头,躲开路灯和路灯下的“三马子”,找个暗处,先把汤盆放在地上,两人就并排站在路边吃起晚饭。

她佯装在近处溜达,观察着从容、安静地嚼着馒头的这对母子,怎么看也更像是一对父子。路边的年轻人很快就把饭吃完,从地上端起妈那份菜汤递到她手上。妈吃完馒头喝完汤,拍打拍打双手,在裤子两侧蹭蹭,从肥大中山式上衣的肥大口袋里掏出两只壮硕的胡萝卜,递给儿子一只,另一只留给自己,好比是饭后的奖赏。

她看见儿子拿着萝卜,和妈稍做争执,要把自己手中那个大些的塞给妈,换回妈手里那个小一点的。妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来。儿子也就咬着手中那大些的萝卜,很响地嚼起来。在路灯照不到的暗处,那两根在他们手中晃动的胡萝卜格外显出小火把似的新鲜光亮,和一股脆生生的精神劲儿,让她想起在她的少年时代,夜晚的交通警察手中那发着荧光的指挥棒。

会所传来一阵鼓声,是某个庆典或者某场欢宴开始了。会所的承包商早年是太行山区农民鼓队的鼓手,村里的喜事,镇上县上的赛事都少不了那鼓队。如今他将一面一人高的牛皮大鼓引进美优墅会所金碧辉煌的大堂,屏风似地竖在一侧,让擂鼓成为一些仪式的开场白,让仪式中身份最高的人手持鼓槌击鼓,如同证券交易所开市的鸣锣。

她对会所的鼓声并不陌生,她和家人都在会所举办或者参加过这种仪式。虽然,和旷野的鼓声相比,圈进会所的鼓声有点喑哑,有点憋闷,好比被黑布蒙住了嘴脸的人的呐喊。但鼓声响起,还是能引人驻足的。她望望那路边的母子,他们仍然站在黑暗中专注地嚼着胡萝卜,对这近切的鼓声充耳不闻。

她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 。

A.小说描写细腻传神,“妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来”,表现了母亲爽朗的性格和舐犊情深。

B.“她”是城市里富有的暮年女性形象,与在建筑工地打工的老年女农民工形成对比,“她”因“观察”打工母子而得到了心灵的启示。

C.本文多处使用比喻的修辞手法,使平凡的人物形象可感,琐碎的日常生活变得丰富,枯燥的事理变得具体生动,有意味。

D.小说寓曲折离奇的情节于朴素平实、简约凝练的文字中,字里行间散发着生活的味道,传递出宝贵的精神,富有艺术魅力。

(2)小说中年轻人喊“妈”的情节布局巧妙,这样写有什么好处?请简要说明。

(3)请结合全文探究小说标题“暮鼓”的深刻意蕴。

2022年高一语文人教部编版《百合花/哦,香雪》

参考答案与试题解析

一.选择题(共9小题)

1.(2020秋?香洲区校级月考)下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.虔诚(qián) 皱褶(zhé) 慷慨(kǎi) 斟酌(zhēn)

B.粗糙(zào) 凛冽(lǐn) 惆怅(chóu) 怂恿(sǒng)

C.慰劳(wèi) 贪婪(lán) 屋檐(yán) 挂匾(biǎn)

D.点缀(zhuì) 包扎(zhā) 赤裸(luǒ) 羞涩(sè)

【考点】字音.

【分析】本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

【解答】A.“皱褶”中的“褶”应读作“zhě”。

B.“粗糙”中的“糙”应读作“cāo”。

C.正确。

D.“包扎”中的“扎”应读作“zā”。

故选:C。

【点评】字音易读错的情况:

(1)形声字的误读,如“酵母”的“酵”读“jiào”不读“xiào”,“恪守”的“恪”读“kè”不读“gè”,“缕”读“lǚ”不读“lǒu”,“咯血”的“咯”读“kǎ”不读“kè”等。

(2)形近字的误读,如“饮鸩止渴”的“鸩”与“鸠占鹊巢”的“鸠”,前者读“zhèn”,后者读“jiū”,两者容易混淆。

2.(2020秋?椒江区校级月考)下列文学常识表述中,正确的一项是( )

A.雪莱(1792﹣1822),美国诗人,代表作有《西风颂》《解放了的普罗米修斯》。

B.《百合花》是茹志鹃创作的短篇小说,她善于从大事件入手,反映时代本质。。

C.文学史上一般把五四运动后写作的诗歌成为现代诗歌,毛泽东的《沁园春?长沙》虽沿用了古典诗词的形式,仍属于现代诗歌。

D.闻一多,湖北浠水人,现代诗人、学者、伟大的爱国主义战士。代表诗集有《死水》《红烛》《女神》。

【考点】文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A.文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】A.雪莱是英国诗人。

B.“从大事件入手”错误,应该是:小事件入手。

C.正确。

D.《女神》不是闻一多的,是郭沫若的。

故选:C。

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

3.(2020秋?永安市校级月考)下列选项中,对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )

A.《红烛》注重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈的表达了心中的情感。

B.在《立在地球边上放号》中,作者寥寥几笔勾画出一幅气势磅礴的图景,将茫茫的宇宙,漂浮的白云,广袤无垠的大洋,翻滚奔涌的大浪呈现于面前。

C.《哦,香雪》中对于香雪心理活动的描写充分表现香雪对于铅笔盒的渴望,从而表明香雪对于物质生活的追求。

D.《百合花》中新媳妇的态度与情感由最初的忸怩与拒绝,到后来的关心与痛惜,表达了对军人由衷的崇敬。

【考点】课内阅读与赏析.

【分析】本题考查文本内容及艺术特色分析鉴赏。主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当。赏析一般为手法和特色概括不当。错误选项一般都是不会引起争议的硬伤。

【解答】C.“从而表明香雪对于物质生活的追求”错误;铅笔盒是上学的象征,这是表达了香雪对精神生活的追求。

故选:C。

【点评】文学类文本阅读的选择题,主要集中对故事情节、人物形象、环境、主题等内容和手法进行考核。考核的方式基本有两种:一种是根据文章的内容进行分析,概括,另一种是对文章特色和手法的赏析。分析文意要读懂文章,备选选项主要是内容、主旨、情感、人物的心理表述不当,赏析一般为手法及手法的作用概括不当,其中手法集中在小说的三要素上,主要考核人物塑造、情节安排、环境描写、标题的作用、结尾的作用等。选择题的错误选项命制往往都是明显的不会引起争议的错误,即所谓的“硬伤”,在答题时注意寻找这些硬伤。

4.(2020秋?诸暨市校级月考)下列句子中标点符号使用不正确的一项是( )

A.“香雪,过来呀,看!”凤娇拉过香雪向一个妇女头上指,她指的是那个妇女头上别着的那一排金圈圈。

B.也许是那个快乐的男乘务员发现台儿沟有一群十七、八岁的漂亮姑娘,每逢列车疾驰而过,她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。

C.有时她也抓空儿向他们打听外面的事,打听北京的大学要不要台儿沟人,打听什么叫“配乐诗朗诵”(那是她偶然在同桌的一本书上看到的)。

D.三十个鸡蛋换得来吗?还是四十个、五十个?这时她的心又忽地一沉:怎么想起这些了?娘攒下鸡蛋,不是为了叫她乱打主意啊!

【考点】标点符号.

【分析】本题考查正确使用标点符号。能力层级为表达运用E.从考查范围看,以点号为主,兼顾常用的标号。主要考查句号、问号、叹号、冒号、分号、逗号、顿号七种点号的用法,标号只考查了引号、书名号和括号三种。从考查的题型看,主要有选择、改错两种。

【解答】B.“十七、八”为约数,应将“十七、八”中的顿号删除。

其他选项都正确。

故选:B。

【点评】标点符号歌

句逗问叹分顿冒,一律不在行头标。

括号引号书名号,“前半”不在行尾掉。“后半”不在行头跑。

破折号与省略号,就怕割断半中腰。

有疑问词非问句,后面不可用问号。

引语中插“某某说”,“说”后用逗不用冒。

“某某说”后是转述,“说”后也不用冒号。

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

①夜空中,月亮昏晕,星光 ,整个大地似乎都沉睡过去了。

②1955年爱因斯坦 地与世长辞了,终年七十六岁。

③《百合花》这类作品 空洞地煽情, 通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感。

A.稀疏 安适 不只是……而且是

B.稀少 安详 不只是……而且是

C.稀疏 安详 不是……而是

D.稀少 安适 不是……而是

【考点】字义、词义辨析.

【分析】本题考查词义辨析。正确使用词语包括:正确理解词语在具体语境中的意义,能根据语境正确使用和正确选用,其中不仅有词语使用是否正确的问题,还有是否使用得好的问题。考查内容主要涉及三个方面:实词的使用与辨析;虚词的使用与辨析;熟语的使用与辨析。词义辨析的基本原则是同中求异,需要了解词语的意义,并能够结合语境辨别。

【解答】①稀疏:(物体、声音等)在空间或时间上的间隔远。稀少:事物存在或出现得少。语境是形容星光遥远,故选“稀疏”。

②安详:神态平静、从容稳重。安适:安静而舒适。语境是形容爱因斯坦去世,故选“安详”。

③不只是……而且是:表递进关系。不是……而是:表并列关系。“空洞地煽情”和“通过细节的巧妙设置来抒发细腻的情感”是并列关系,故选“不是……而是”。

故选:C。

【点评】辨析词义可以从词的意义方面来辨析:词义的侧重点不同、词义涵盖的范围大小不同、词义的轻重不同;可以从色彩方面来辨析,分清词的褒、贬、中的感彩;可以从语法规定辨析;可以从使用对象进行辨析;可以从前后照应方面进行辨析。

6.关于本课的两篇小说作品,下列说法不准确的一项是( )

A.《百合花》不仅表现了战争时代的军民鱼水情,更表现了那个年代中人们对生活的热爱、对美的热爱。

B.人物是小说的第一要素,《百合花》就是通过“小战士”“新媳妇”之间的关系,谱写了一曲战地恋歌。

C.《哦,香雪》是我国当代著名女作家铁凝的代表作,是一部具有浓郁的乡土气息和抒彩的短篇小说。

D.《哦,香雪》通过对一群乡村少女心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给山村带来的波澜。

【考点】课内阅读与赏析.

【分析】此题考查分析鉴赏文学作品内容和艺术特色的能力。涉及句段作用、形象特征、主旨把握等方面。

【解答】B.“战地恋歌”表述错误,《百合花》是“没有爱情的爱情牧歌”,表现了战争时代的军民鱼水情和人们对生活的热爱、对美的热爱。

故选:B。

【点评】此类题要求学生全面把握文章内容、结构、主旨、手法的基础,明了各个选项的设题角度,仔细辨别,判定正误。一般错误的选项的命题都会有明显的漏洞,或文意、或手法。要仔细阅读文章找到这些问题。

7.下列各组词语中,括号里的注音全都正确的一组是( )

A.撂(liào) 讷讷(nà) 忸怩(niǔ ní) 憨憨(hān hān)

B.执拗(niù) 髻(jì) 尴尬(gāngà) 讪讪 (shàn)

C.瞅 (chǒu) 挟(jiá) 嬷(mó) 砦(zhài)

D.虔(qián)诚 磕(kē)磕绊绊 包扎(zhā) 踌躇(chóu chú)

【考点】字音.

【分析】本题考查字音,生僻字、多音字、形似字容易读错。

【解答】A.“讷讷”中的“讷”应读作“nè”;

B.正确;

C.“挟”应读作“xié”;

D.“包扎”中的“扎”应读作“zā”。

故选:B。

【点评】此类题目多考查生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

8.下列句中加点的成语,使用有误的一项是( )

A.著名作家铁凝写的《哦,香雪》这篇小说,文字简洁生动,情节真切感人,读后大有余音绕梁之感。

B.部分父母认为国外那种培养孩子自立能力的做法近乎无情、不足为训,因此,在生活中为子女考虑得特别周到细致。

C.阅读有些像搏斗,我们不断同书的作者争辩,极力想寻出其中的破绽,作者则千方百计地把读者柔软的思绪纳入他的模具中。

D.晴朗时,常常可以看到蔚蓝的天空中有成群的白鹤,在阳光的照射下,那吉光片羽,真让人心旷神怡,流连不已。

【考点】成语.

【分析】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力高考能力层级E。要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

【解答】A.余音绕梁:歌唱停止后,余音好像还在绕着屋梁回旋,形容歌声或音乐优美,耐人回味。

B.不足为训:不能当作典范或法则。

C.千方百计:形容想尽或用尽种种方法。

D.吉光片羽:神兽的一小块毛皮,比喻残存的珍贵的文物。句中说的是白鹤的羽毛,错误。

故选:D。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;

五、看成语运用是否因望文生义而误用;

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

9.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )

A.《百合花》是一篇将战争主题和人性审美意蕴巧妙结合的佳作,对战争的描写用笔俭省,而对通讯员、新媳妇则不惜笔墨,从中我们能体会作者的审美感受。

B.“你去借吧!……老百姓死封建。……”表达通讯员因没借到被子而看不起新媳妇,也为他得知真相后自责埋下伏笔,两处省略号则勾勒出他不善言辞的窘态。

C.小说中有不少意蕴丰富的意象,如“百合花”,一方面指被子上的百合花图案,预示新婚夫妻百年好合;另一方面又象征了年轻媳妇的朴实美丽与纯洁无瑕。

D.“天边涌起一轮满月”的描写充满了诗情画意,它为人物活动提供了背景,对战斗的激烈残酷起到了反衬作用,同时对人物的思想情感美起到了正衬作用。

【考点】古代文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A.文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】A.正确。

B.通讯员的话表达的是没有借到被子的不满,他得知真相后也没有自责。。

C.正确。

D.正确。

故选:B。

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

二.填空题(共6小题)

10.识记字音。

①讷讷 nè

②忸怩 niǔ ní

③包扎 zā

④执拗 niù

⑤髻 jì

⑥尴尬 gān gà

⑦讪讪 shàn

⑧嬷嬷 mó

⑨鹿寨 zhài

⑩磕磕绊绊 kē

?氛围 fēn

?踌躇 chóu chú

【考点】字音.

【分析】本题考查字音,生僻字、多音字、形似字容易读错。

【解答】答案:

①nè

②niǔ ní

③zā

④niù

⑤jì

⑥gān gà

⑦shàn

⑧mó

⑨zhài

⑩kē

?fēn

?chóu chú

【点评】此类题目多考査生僻字、多音字和形似字。多音字有时会因为作动词和作名词的不同,读音也不同。形似字按照意义的不同,读音也不一样。在分析思考时,要注意声调、韵母是否正确。没有把握的可以用排除法,省时省力。

11.记字形。

chóu 惆 怅

chóu 稠 密

丝chóu 绸

zhōu 啁 啾

kāng 慷 慨

糟kāng 糠

娇chēn 嗔

zhěn 缜 密

谨shèn 慎

suì 隧 道

钻suì 燧 取火

深suì 邃

【考点】字形.

【分析】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为识记A.字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

【解答】答案:

惆 稠 绸 啁

慷 糠

嗔 缜 慎

隧 燧 邃

【点评】字形复习方法:

(一)明义记:在一定的语言环境中,汉字往往形成特定的意义,需要相应的意义“对号入座”,因而“明义记”是记忆字形最重要的方法。

(二)溯源记:有些词语往往有一个美丽的神话故事、寓言故事、历史故事,只有追根溯源,方能准确“定形”。

(三)结构记:词语,尤其是成语,位置相对应的字在词性上往往形成对等关系,在意义上往往形成对照或者对比关系。

(四)趣味记:字形记忆运用此研究成果,效果尤为明显。

(五)较形记:比较形旁是复习字形又一重要方法,尤其对于形近字。

12.辨析词义。

(1)稀疏?稀少

[辨词]“稀疏”,稀而不密,如头发稀疏、枪声稀疏、树叶稀疏。“稀少”,数量少,如物品稀少、路人稀少、蔬菜稀少。

[选词]①山坡上只 稀疏 地散布着几座房子,站在这里可以听到大渡河的哗哗水声。

②为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得狭小而 稀少 呢?

(2)安详?安适

[辨词]“安详”指神态平静、从容稳重。“安适”指安乐舒服,安静舒适。

[选词]①漫步在一座座古朴的石桥上,你会感受到这水乡的恬静与 安适 。

②那老者面目 安详 ,问他事情,只是淡然一笑,并不作答,一副知白守黑的神态。

【考点】字义、词义辨析.

【分析】本题考查词义辨析。正确使用词语包括:正确理解词语在具体语境中的意义,能根据语境正确使用和正确选用,其中不仅有词语使用是否正确的问题,还有是否使用得好的问题。考查内容主要涉及三个方面:实词的使用与辨析;虚词的使用与辨析;熟语的使用与辨析。词义辨析的基本原则是同中求异,需要了解词语的意义,并能够结合语境辨别。

【解答】(1)①语境是山坡上散布的几座房子稀而不密,故选“稀疏”。

②语境是某种生物的邻种数量少,故选“稀少”。

(2)①语境是形容水乡的安静舒适,故选“安适”。

②语句是形容老者的神态平静,故选“安详”。

故答案为:

(1)①稀疏

②稀少

(2)①安适

②安详

【点评】辨析词义可以从词的意义方面来辨析:词义的侧重点不同、词义涵盖的范围大小不同、词义的轻重不同;可以从色彩方面来辨析,分清词的褒、贬、中的感彩;可以从语法规定辨析;可以从使用对象进行辨析;可以从前后照应方面进行辨析。

13.填空。

(1)《百合花》的作者是当代作家 茹志鹃 ,她还有代表作《 静静的产院 》等。她的女儿 王安忆 也是当代著名作家。

(2)《百合花》运用 以小见大 的写作方法,从生活侧面去反映时代风云,作品整体呈现出 温馨秀美 的美学风格。

(3)《哦,香雪》的作者是 铁凝 ,她是当代著名作家,曾任中国作家协会主席,还有代表作《 没有纽扣的红衬衫 》和《 大浴女 》等。

(4)现当代文坛上,有一种描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说,人们称之为 乡土小说 。代表作家有 沈从文 和 汪曾祺 。

【考点】文学常识.

【分析】此题主要考查学生对重要文学常识识记能力,高考能力层级为A。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

【解答】故答案为:

(1)茹志鹃;静静的产院;王安忆

(2)以小见大;温馨秀美

(3)铁凝;没有纽扣的红衬衫;大浴女

(4)乡土小说;沈从文;汪曾祺

【点评】多读、多看、多记是解答本题的关键。重要的文学常识是一个高中生必须具有的基本常识。复习中要注意突出重点,不纠缠于细枝末节,注意构建完整的知识网络和体系,建立知识树,同时加强积累,注重归纳,分类记忆。

14.指出下列句子运用的修辞方法。

(1)它和它的十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴。 拟人

(2)在它跟前,她简直像一叶没根的小草。 比喻

(3)“北京话”陷在姑娘们的包围圈里,不知所措地嘟囔着。 借代

(4)爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗? 反问

【考点】修辞方法.

【分析】本题考查正确运用常用的修辞手法。能力层级为表达运用E.常用的修辞包括比喻、比拟、借代、对偶、夸张、设问、排比、反问等,本题着重考查拟人、比喻、借代和反问的修辞手法。拟人就是把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。比喻就是抓住两种不同性质事物的相同点,用一事物喻另一事物。构成比喻的关键是:本体和喻体必须是性质不同的两类事物;本体和喻体之间必须有相似点。借代不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。反问表面看来是疑问句的形式,但实际上表达的是肯定的意思,答案就在问句之中。

【解答】(1)拟人,“一心一意掩藏”“默默地接受”拟人的情态动作;

(2)比喻,把“她”比作“小草”;

(3)借代,“北京话”借代“北京人”;

(4)反问,答案在问句中,答案是“爹盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女”。

故答案为:

(1)拟人

(2)比喻

(3)借代

(4)反问

【点评】借代使用应注意:必须抓住事物的最典型特征,对于所借代的事物一般应在一定的语言环境中有所交代。另外,借代的借体和本体事物不能同时出现。借代的作用是以简代繁;以实代虚;以奇代凡;以事代情。借代与借喻有相近的地方,都是用一事物代另一事物,但它们的性质却完全不同。借喻是喻中有代,借代是代而不喻;借喻侧重相似性,借代侧重相关性;借喻可以改为明喻,借代则不能。

15.说说下列句子的描写方法。

(1)谁也没提醒香雪,车门是开着的,不知怎么的她就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手。 动作描写

(2)现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑黝黝的大山,害怕叫人心跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。 心理描写

(3)她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛。 景物描写

【考点】理解句子.

【分析】考查理解句子含义,要结合人物的动作和故事情节,抓住关键词语进行分析。

【解答】(1)“就朝车门跑去,当她在门口站定时,还一把攥住了扶手”,是动作描写。

(2)“害怕……”“害怕……”“又害怕……”,是心理描写。

(3)“月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛”,描绘出夜晚的景色,是景物描写。

答案:(1)动作描写

(2)心理描写

(3)景物描写

【点评】理解句子的含意有三个层面

(1)理解句子的表层意义,即字面意义。一般说来,句子的字面意义理解起来并不困难,它不是高考的重点。

(2)理解句子的句内意义。所谓“句内意义”是指句子的语境意义,即在一定的语境中句子的临时意义。这方面的理解,是高考考查的重要内容。

(3)理解句子的句外意义,即“言外之意”,也就是言在此而意在彼所产生的意义。各种转义的修辞手法,如反语、双关、委婉等,表达的往往是句外意义,常常是考查的重点。

三.现代文阅读(共1小题)

16.(2021春?定远县校级期中)阅读下面的文字,完成问题。

暮鼓

铁凝

日落之后,天黑以前,她要出去走路。一天的时光里,她尤其喜欢这个段落。日落之后,天黑以前,是黄昏。

她穿上薄绒衣和哈伦裤,换上走路的鞋,出了家门。她有些自嘲地暗想,她要保持整体的青春感。至于下巴的松懈或者鼻梁旁边的几粒雀斑,其实无碍大局。当一个六十岁的女人敢于穿着质地柔软、裤角裹腿、裤裆却突然肥坠以模糊臀部的哈伦裤出行时,谁还会注意她脸上的雀斑呢?

她走上柿子林边的这条小马路时,发现马路对面,一个老者几乎正和她齐头并进。老者拖着一把平头铁锨,铁锨和柏油路面摩擦出刺拉、刺拉的让人起鸡皮疙瘩的噪音。他为什么不把铁锨扛在肩上呢?她心里有点抱怨,由不得偏过脸扫了一眼老者﹣﹣这老头!她心说。

路灯及时地亮起来,在她斜后方的老头停住脚,从衣兜里摸出一包烟和火柴,仿佛是路灯提醒了他的抽烟。他将铁锨把儿夹在胳肢窝底下,腾出手点着一支烟,狠狠吸了一大口。借着路灯和老头点烟的那一忽儿光亮,她看见老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般。他咳着喘着向路边半人高的冬青树丛里吐着痰,确切地说,是向那树丛吼着痰,费力地把喉咙深处的痰给吼出来。那吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石。

她闻见一股子花椒油炝锅的白菜汤味儿,球馆工地正在开饭。她看见一个体型壮实的工人正朝她和老头这边张望,望了一阵,就扑着身子快步朝他们走来。当他和他们相距两三米的时候,她看出这是个二十多岁的年轻人。只听他急切地高喊起来:“妈!妈!”他喊着“妈”说,快点儿!菜汤都凉了!

她下意识地扭头向后看,路上没有别人。他是在喊她吗?他错把她当成了自己的妈?或者她竟然很像这位施工队成员的妈?

这个端着空饭盆的年轻工人,就见他很确定地走到老头跟前,从他手里接过铁锨,又叫了一声“妈”,他催促说快点儿!菜汤都凉了!“老头”低声嘟囔了一句什么,不急不火的,由着儿子接过了铁锨。

她从年轻人浓重的中原口音里,听出焦急和惦记。他的头发落满了白灰和水泥粉末,接近了老头﹣﹣不,应该是他的妈那齐耳乱发的颜色。

那么,他没有把身穿哈伦裤的她错认成自己的妈,他是在管那老头叫“妈”;那么,她一路以为的老头并不是个老头,而是个老太太,是﹣﹣妈。

年轻人扛着铁锨在前,引着他的妈往一盏路灯下走,那儿停着一辆为工地送饭的“三马子”,车上有一笸箩馒头和一只一抱粗的不锈钢汤桶,白菜汤味儿就从这桶里漾出。母子二人舀了菜汤,每人又各拿两个大白馒头,躲开路灯和路灯下的“三马子”,找个暗处,先把汤盆放在地上,两人就并排站在路边吃起晚饭。

她佯装在近处溜达,观察着从容、安静地嚼着馒头的这对母子,怎么看也更像是一对父子。路边的年轻人很快就把饭吃完,从地上端起妈那份菜汤递到她手上。妈吃完馒头喝完汤,拍打拍打双手,在裤子两侧蹭蹭,从肥大中山式上衣的肥大口袋里掏出两只壮硕的胡萝卜,递给儿子一只,另一只留给自己,好比是饭后的奖赏。

她看见儿子拿着萝卜,和妈稍做争执,要把自己手中那个大些的塞给妈,换回妈手里那个小一点的。妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来。儿子也就咬着手中那大些的萝卜,很响地嚼起来。在路灯照不到的暗处,那两根在他们手中晃动的胡萝卜格外显出小火把似的新鲜光亮,和一股脆生生的精神劲儿,让她想起在她的少年时代,夜晚的交通警察手中那发着荧光的指挥棒。

会所传来一阵鼓声,是某个庆典或者某场欢宴开始了。会所的承包商早年是太行山区农民鼓队的鼓手,村里的喜事,镇上县上的赛事都少不了那鼓队。如今他将一面一人高的牛皮大鼓引进美优墅会所金碧辉煌的大堂,屏风似地竖在一侧,让擂鼓成为一些仪式的开场白,让仪式中身份最高的人手持鼓槌击鼓,如同证券交易所开市的鸣锣。

她对会所的鼓声并不陌生,她和家人都在会所举办或者参加过这种仪式。虽然,和旷野的鼓声相比,圈进会所的鼓声有点喑哑,有点憋闷,好比被黑布蒙住了嘴脸的人的呐喊。但鼓声响起,还是能引人驻足的。她望望那路边的母子,他们仍然站在黑暗中专注地嚼着胡萝卜,对这近切的鼓声充耳不闻。

她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳。

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 D 。

A.小说描写细腻传神,“妈伸出举着萝卜的手挡了挡儿子,便抢先咬下一大口,很响地嚼起来”,表现了母亲爽朗的性格和舐犊情深。

B.“她”是城市里富有的暮年女性形象,与在建筑工地打工的老年女农民工形成对比,“她”因“观察”打工母子而得到了心灵的启示。

C.本文多处使用比喻的修辞手法,使平凡的人物形象可感,琐碎的日常生活变得丰富,枯燥的事理变得具体生动,有意味。

D.小说寓曲折离奇的情节于朴素平实、简约凝练的文字中,字里行间散发着生活的味道,传递出宝贵的精神,富有艺术魅力。

(2)小说中年轻人喊“妈”的情节布局巧妙,这样写有什么好处?请简要说明。

(3)请结合全文探究小说标题“暮鼓”的深刻意蕴。

【考点】小说阅读.

【分析】(1)本题考查小说内容及艺术特色分析鉴赏;主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当;赏析一般为手法和特色概括不当;错误选项一般都是不会引起争议的硬伤;

(2)本题考查小说情节安排的作用;要结合小说的要素(环境、情节、人物、主题)分析结构(与题目及前后文关系)、内容(大意、人物性格特点、环境氛围)两方面的作用;

(3)本题考查小说标题的含义;应分析其表层含义及深层含义;可从突出形象、主题,是否是文章的线索,或概括主要内容,或制造悬念,或讽刺,或双关等角度进行鉴赏;

【解答】(1)D.“曲折离奇的情节”错,本文故事性不强,情节普通平淡;

(2)出人意料,让“她”产生误会,又设置悬念,发现年轻人是在叫她以为是“老头”的人为“妈”,让她不禁关注起这两个人,推动了情节发展;“老头的齐耳短发是灰白色的中分缝,皱纹深刻的没有表情的脸木刻一般……吼是疙疙瘩瘩低沉、粗砺的吼,犹如老旧的轮胎隆隆碾轧着碎石”的描写,与“妈”这个在人们印象中应该美丽温柔的形象形成反差,让“母亲”的形象更为丰富,反映农民工生存的艰辛,更震撼人心;

(3)“暮鼓”是一个古典词汇,“暮鼓晨钟”,分别代指黄昏与早晨;本文中描写的“她”与打工者的“妈”都是“暮年”女性,因而“暮鼓”象征着人的暮年;“鼓”声激昂,令人警醒,暮色中的鼓声,表明尽管已近暮年,但依然要敲击出最强的音响,把打工者母亲的形象塑造得更为丰满;从文章最后几段“她迎着鼓声往回家的路上走,尽可能不把自己的心绪形容成无聊的踏实。也许鼓声早已停止,她听见的是自己的心跳。世间的声响里,只有鼓声才能让她感觉到自己的心在跳”,分明是她受到打工者母子的激励,让自己的内心产生了感悟,不再只执着于自己会不会被人“注意她脸上的雀斑”和外表的青春感,而是感受到精神上的振奋;

答案:

(1)D;

(2)①丰富了母亲的人物形象,侧面展现了外来农民工生存的艰辛;

②设置悬念,推动情节发展,前后的反差造成戏剧性效果,精彩奇妙;

③“老头”是“妈”的结尾意料之外,情理之中,既符合实际生活,又能引人深思,震撼读者的内心世界;

(3)①“暮鼓”即“暮色中的鼓声”,寓意着临近结束而又坚强有力,催人振奋;

②“暮鼓”具有象征意义,烘托出打工母亲的人物性格,即人已暮年却不屈服现实的倔强品格;“暮鼓”揭示了文中“她”从“暮鼓”声中受到心灵的警醒,感悟到生活应具有老而不衰、不抱怨、不消沉的态度。

【点评】分析小说情节的作用,要结合小说的要素(环境、情节、人物、主题)分析结构、内容两方面的作用。从内容和结构两个角度分析。

内容作用:概括其大意;如果表现人物,则答出人物的性格特点;如果描写环境,则分析环境的特点、氛围;如果与主题相关,则要分析情感态度。结构作用:与题目、前后文的联系。结尾的结构作用,往往是照应前文(或开头)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读