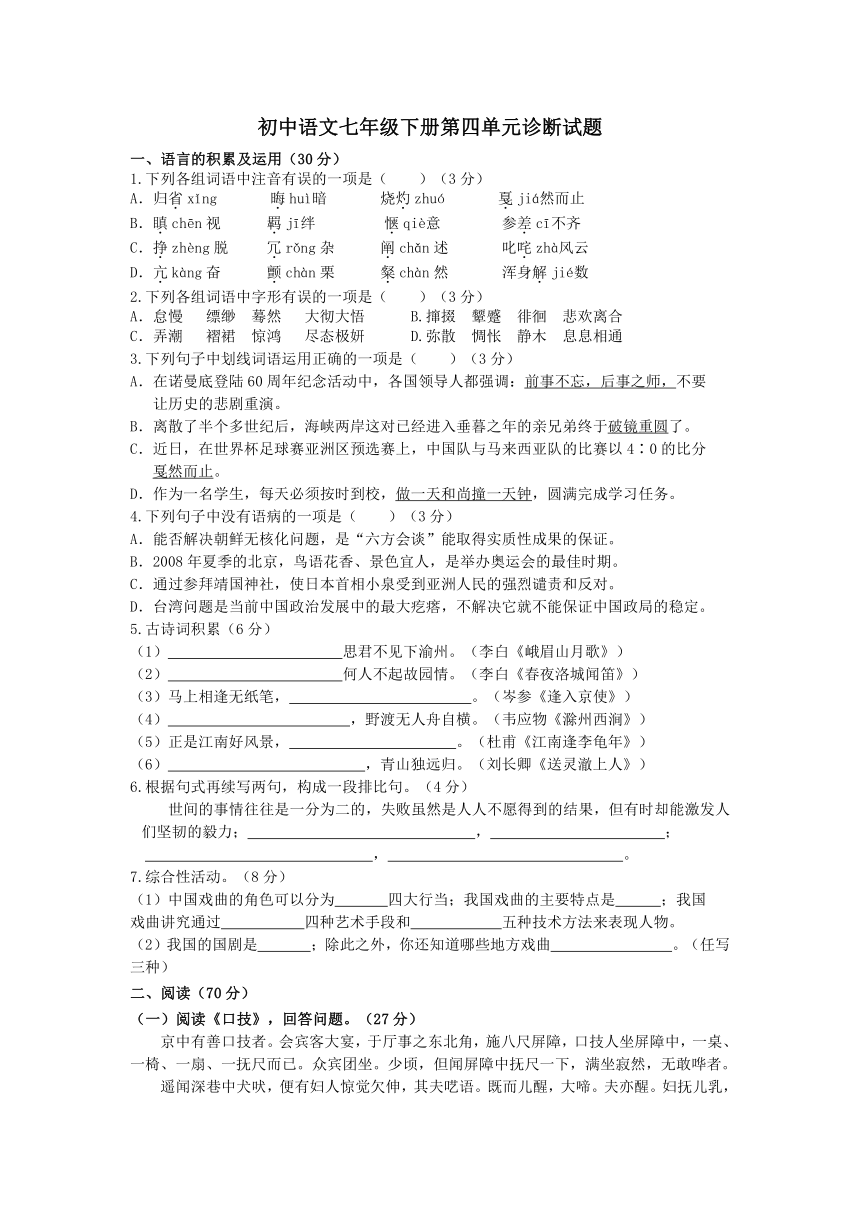

初中语文七年级下册第四单元诊断试题

文档属性

| 名称 | 初中语文七年级下册第四单元诊断试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-05-24 12:13:20 | ||

图片预览

文档简介

初中语文七年级下册第四单元诊断试题

一、语言的积累及运用(30分)

1.下列各组词语中注音有误的一项是( )(3分)

A.归省xǐng 晦huì暗 烧灼zhuó 戛jiá然而止

B.瞋chēn视 羁jī绊 惬qiè意 参差cī不齐

C.挣zhèng脱 冗rǒng杂 阐chǎn述 叱咤zhà风云

D.亢kàng奋 颤chàn栗 粲chàn然 浑身解jié数

2.下列各组词语中字形有误的一项是( )(3分)

A.怠慢 缥缈 蓦然 大彻大悟 B.撺掇 颦蹙 徘徊 悲欢离合

C.弄潮 褶裙 惊鸿 尽态极妍 D.弥散 惆怅 静木 息息相通

3.下列句子中划线词语运用正确的一项是( )(3分)

A.在诺曼底登陆60周年纪念活动中,各国领导人都强调:前事不忘,后事之师,不要

让历史的悲剧重演。

B.离散了半个多世纪后,海峡两岸这对已经进入垂暮之年的亲兄弟终于破镜重圆了。

C.近日,在世界杯足球赛亚洲区预选赛上,中国队与马来西亚队的比赛以4∶0的比分

戛然而止。

D.作为一名学生,每天必须按时到校,做一天和尚撞一天钟,圆满完成学习任务。

4.下列句子中没有语病的一项是( )(3分)

A.能否解决朝鲜无核化问题,是“六方会谈”能取得实质性成果的保证。

B.2008年夏季的北京,鸟语花香、景色宜人,是举办奥运会的最佳时期。

C.通过参拜靖国神社,使日本首相小泉受到亚洲人民的强烈谴责和反对。

D.台湾问题是当前中国政治发展中的最大疙瘩,不解决它就不能保证中国政局的稳定。

5.古诗词积累(6分)

(1) 思君不见下渝州。(李白《峨眉山月歌》)

(2) 何人不起故园情。(李白《春夜洛城闻笛》)

(3)马上相逢无纸笔, 。(岑参《逢入京使》)

(4) ,野渡无人舟自横。(韦应物《滁州西涧》)

(5)正是江南好风景, 。(杜甫《江南逢李龟年》)

(6) ,青山独远归。(刘长卿《送灵澈上人》)

6.根据句式再续写两句,构成一段排比句。(4分)

世间的事情往往是一分为二的,失败虽然是人人不愿得到的结果,但有时却能激发人们坚韧的毅力; , ;

, 。

7.综合性活动。(8分)

(1)中国戏曲的角色可以分为 四大行当;我国戏曲的主要特点是 ;我国

戏曲讲究通过 四种艺术手段和 五种技术方法来表现人物。

(2)我国的国剧是 ;除此之外,你还知道哪些地方戏曲 。(任写三种)

二、阅读(70分)

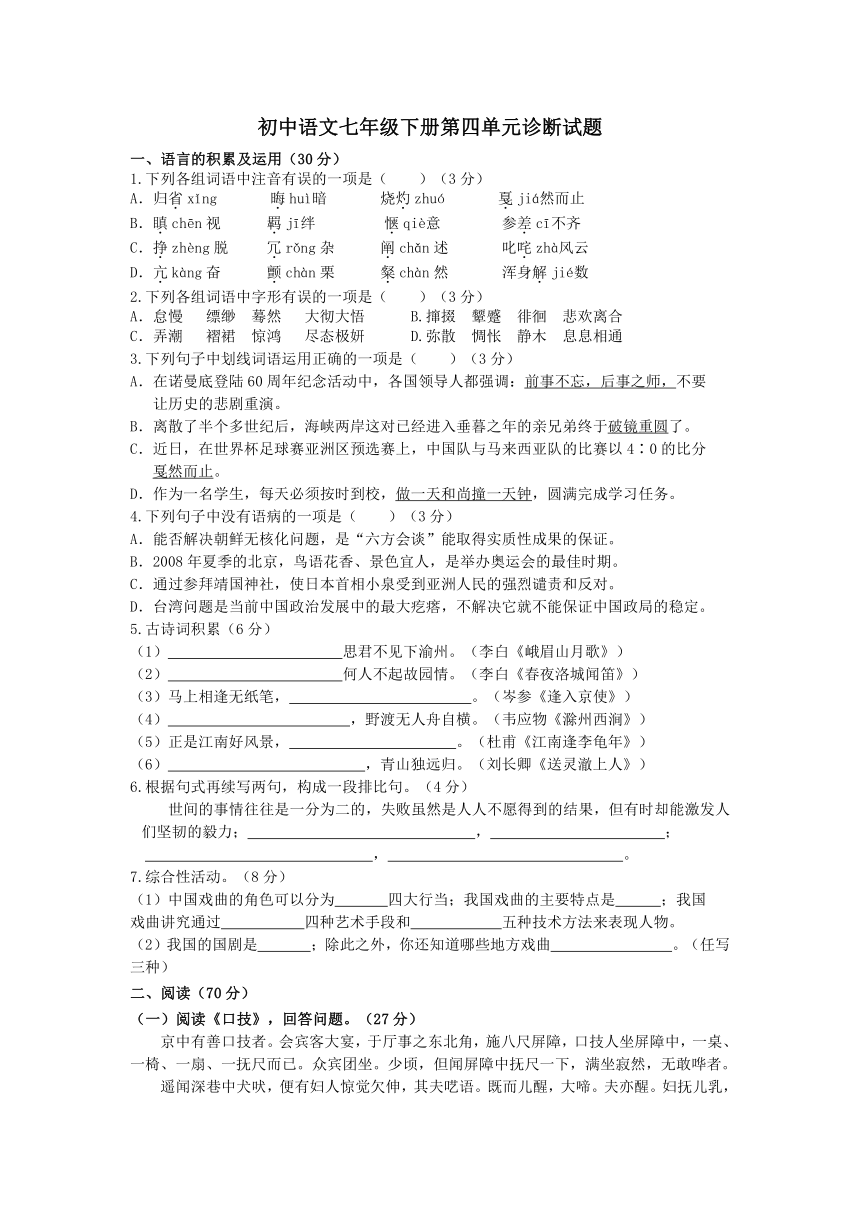

(一)阅读《口技》,回答问题。(27分)

京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

忽一人大呼:“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

8.本文选自《 》,这本书是 朝的 编选的一部笔记小说集。本文的作者是 朝的 。(5分)

9.解释加点的词。(4分)

①施八尺屏障( )②众妙毕备( )③会宾客大宴( )④众宾团坐( )

10.指出下列词语在不同语言环境中的含义。(8分)。

11.用现代汉语说出下列句子的意思。(4分)

(1)满坐寂然,无敢哗者。 。

(2)中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;

。

12.第一段写什么内容?文章最关键字眼是什么?(3分)

13.文章开头和结尾一再强调道具的简单,有什么作用?(3分)

(二)阅读《社戏》,回答问题。(23分)

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

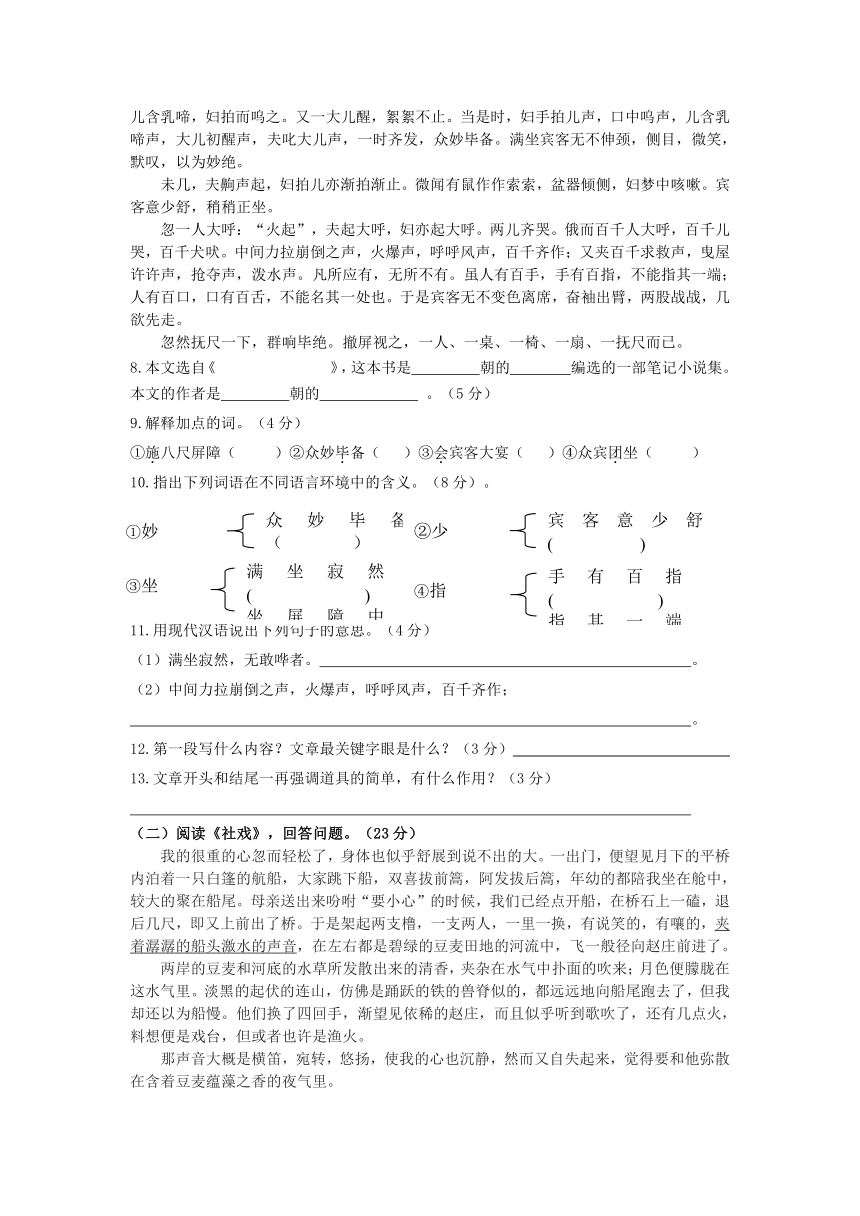

14.注音。(4分) 拔前篙( ) 磕( ) 朦胧( ) 歌吹( )

15.解释。(4分)①弥散:___________________ ②宛转:____________________

16.用简要的语言概括上文大意。(4分)

______________________________________________ __

17.文中有哪几句写航船速度之快?请写在下面横线上。(4分)

____________________________________________ ________________________________________________

18.“但我却还以为船慢”一句在表达上的作用是___________ _____。(4分)

19.这几段从多个感觉角度来进行描绘,请各用一个恰当的词来概括,如:嗅觉清香。视觉___ _____,听觉__ ______,触觉___ ____。(3分)(三)阅读《乡韵自多情》,回答问题。(20分)

(1)河南,是一块戏曲浸润的厚土,戏已经融进了人们的生存状态。乡亲们热爱戏,居家过日子,想哭想乐就一定想看戏。戏,是他们生活乃至生命的一部分。

(2)日常生活中,乡亲们要找到看戏的理由很多。逢年过节,赶会赶场,庆祝丰收,翻盖新房,婚丧嫁娶,都会搭台唱戏。听说哪个村子“玩戏”,周围的一些村庄也像过节一样,人们不请自到,早早去争取占个好位儿,看得清楚,听得真切,过“瘾”。戏演完了,曲终人不散,有的人还非要到后台看看自己喜欢的“角儿”。

(3)有些戏迷,每年农闲的腊月正月二月,都要张罗着请各地有名的戏班到本地来唱戏。戏有了名,角儿一出名,就要“拿堂”。有时那张罗家儿不仅白掏力,还得往里赔本,为请一台好戏不知要跑多少趟,赔笑脸说好话送钱物,把好戏名角儿请来可是老不容易。能看到家乡排排场场唱起了大戏,父老乡亲美美地听戏看戏,请戏的人心里别提多得劲儿了!

(4)戏曲滋润了人们的日常生活,也丰富了人们的精神世界,提高了人们的道德水准。在音乐舞蹈不发达的地区,在没有电影、电视的年代,要精神文化生活,用什么办法呢?那就唱戏。平时,田间地头,锅台边,猪圈旁,常有人或轻吟浅唱,或放声高吼,那声音或婉转或豪放,或悲凄或明亮,都直接地、酣畅淋漓地表达了人们的情感和心声。

(5)社会大舞台,人生一台戏。有谁知晓,浩如烟海的剧目里,唱出了多少波澜壮阔,表达了多少情意绵绵,演出了多少慷慨悲歌。多少年来,乡亲们在戏曲的芳香里沉醉着。在戏里,他们认识了杨家将,结交了黑老包,知道了抓不到奸人不煞戏……正是这戏曲琼浆的滋养,使父老乡亲质朴善良,爱憎分明,追求真善美,鞭笞假恶丑。

(6)唱戏,唱跑了忧愁,唱来了欢愉,激发了善良正直,唤起了浓浓乡情。一个台湾老兵讲,他大半辈子没学会哭,可是近来一听豫剧就掉泪,光想哭,想娘,想家。在美国,我遇到了一位已经是上流社会人物的河南老乡,他郑重地托我办一件事——把家乡戏的录音带寄一些来。他紧紧地握着我的手,甚至还给我深深地鞠了一躬,我细细看他时,发现他的眼里分明有泪花在闪……

(7)乡亲乡韵自多情。广袤的中原大地,不仅能够长出金色的小麦和稻谷,而且也成了豫剧、曲剧和越调。那悠悠的拖腔,那粗犷的大本嗓,能把人的思想拉回遥远的故乡。故乡情,亲人爱,亲和力,凝聚力,都在戏里……

20.根据第(3)段内容,解释“拿堂”一词在文中的意思。(4分)

__________________________________________ __ 21.第(5)段写到了“戏曲琼浆的滋养”,从文中看,戏曲给人们的“滋养”主要表现在哪些方面?(4分)

______________________________________ _______

_______________________________________ ____

22.第(6)段讲述台湾老兵和在美国的河南老乡的故事,其作用是什么?(4分)

_________ ____

23.从全文看,“乡韵自多情”的“情”可以从哪些方面理解?(4分)

____________________________________________________________________________

____________ ___

24.有人说,现在喜欢地方戏的年轻人越来越少,因缺少年轻观众,地方戏正走向衰落。也有人说,河南电视台的“梨园春”栏目越办越红火,表明了地方戏仍有很好的群众基础。对此,你有什么看法?(4分)

________________________________________ __ _

初中语文七年级下册第四单元诊断试题答案

一、语言的积累及运用

D 2.D 3.A 4. D

5.(1)夜发清溪向三峡 (2)此夜曲中闻折柳(3)凭君传语报平安(4)春潮带雨晚来急(5)落花时节又逢君(6)荷笠带斜阳

6.示例:贫困虽然是人人不愿过的生活,但有时却能成为人们奋斗的动力;痛苦虽然是人人不愿经受的情感,但有时却能造就人们刚强的性格。

7.(1)生 旦 静 丑 虚拟 唱念做打 手眼身法步

(2)京剧 略

二、阅读

(一)文言文阅读理解

8.《虞出新志》 清 张潮 清 林嗣环

9.(1)设置 安放 (2)全、都 (3)适逢 正赶上 (4)围绕 10.妙:(1)妙处 好处 (2)美妙 少:(1)稍微 (2)少年

坐:(1)通“座” (2)坐在 指:(1)指头 (2)指明

11.(1) 全场静悄悄的,没有一个敢喧哗的。

(2)其中夹杂着房屋倒塌的声音,烈火燃烧爆炸的声音,呼呼的风声,成百上千的声音一齐响了起来。

12.交待口技者表演的时间、地点、设施、道具及开场气氛 。 “善”

13.首尾呼应,结构完整。烘托口技者技艺的高超。

(二)14.bá kē méng lóng chuī

15.①弥散:扩散、布满。②宛转:同“婉转”,抑扬动听。

16.去赵庄看社戏时“我”的所闻所见所感。

17.飞一般径向赵庄前进了。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

18.表现了“我”想看到戏的急切心情。19.朦胧 悠扬 柔和

(三)20.摆谱 或:摆架子,拿架子,故意推托。 21.滋润了人们的日常生活,丰富了人们的精神世界,提高了人们的道德水准。(“使父老乡亲质朴善良,爱憎分明,追求真善美,鞭笞假恶丑”或“唱戏,唱跑了忧愁,唱来了欢愉,激发了善良正直,唤起了浓浓乡情”。) 22.说明戏曲可以唤起浓浓乡情。 23.着重从“乡亲们热爱戏,戏是他们生活乃至生命的一部分;戏曲也给乡亲们无尽的滋养和影响”两个角度回答。 24.略

_________________________________________ __

①妙

众妙毕备( )

以为妙绝( )

②少

宾客意少舒( )

少壮不努力( )

③坐

满坐寂然( )

坐屏障中( )

④指

手有百指( )

指其一端( )

一、语言的积累及运用(30分)

1.下列各组词语中注音有误的一项是( )(3分)

A.归省xǐng 晦huì暗 烧灼zhuó 戛jiá然而止

B.瞋chēn视 羁jī绊 惬qiè意 参差cī不齐

C.挣zhèng脱 冗rǒng杂 阐chǎn述 叱咤zhà风云

D.亢kàng奋 颤chàn栗 粲chàn然 浑身解jié数

2.下列各组词语中字形有误的一项是( )(3分)

A.怠慢 缥缈 蓦然 大彻大悟 B.撺掇 颦蹙 徘徊 悲欢离合

C.弄潮 褶裙 惊鸿 尽态极妍 D.弥散 惆怅 静木 息息相通

3.下列句子中划线词语运用正确的一项是( )(3分)

A.在诺曼底登陆60周年纪念活动中,各国领导人都强调:前事不忘,后事之师,不要

让历史的悲剧重演。

B.离散了半个多世纪后,海峡两岸这对已经进入垂暮之年的亲兄弟终于破镜重圆了。

C.近日,在世界杯足球赛亚洲区预选赛上,中国队与马来西亚队的比赛以4∶0的比分

戛然而止。

D.作为一名学生,每天必须按时到校,做一天和尚撞一天钟,圆满完成学习任务。

4.下列句子中没有语病的一项是( )(3分)

A.能否解决朝鲜无核化问题,是“六方会谈”能取得实质性成果的保证。

B.2008年夏季的北京,鸟语花香、景色宜人,是举办奥运会的最佳时期。

C.通过参拜靖国神社,使日本首相小泉受到亚洲人民的强烈谴责和反对。

D.台湾问题是当前中国政治发展中的最大疙瘩,不解决它就不能保证中国政局的稳定。

5.古诗词积累(6分)

(1) 思君不见下渝州。(李白《峨眉山月歌》)

(2) 何人不起故园情。(李白《春夜洛城闻笛》)

(3)马上相逢无纸笔, 。(岑参《逢入京使》)

(4) ,野渡无人舟自横。(韦应物《滁州西涧》)

(5)正是江南好风景, 。(杜甫《江南逢李龟年》)

(6) ,青山独远归。(刘长卿《送灵澈上人》)

6.根据句式再续写两句,构成一段排比句。(4分)

世间的事情往往是一分为二的,失败虽然是人人不愿得到的结果,但有时却能激发人们坚韧的毅力; , ;

, 。

7.综合性活动。(8分)

(1)中国戏曲的角色可以分为 四大行当;我国戏曲的主要特点是 ;我国

戏曲讲究通过 四种艺术手段和 五种技术方法来表现人物。

(2)我国的国剧是 ;除此之外,你还知道哪些地方戏曲 。(任写三种)

二、阅读(70分)

(一)阅读《口技》,回答问题。(27分)

京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

忽一人大呼:“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

8.本文选自《 》,这本书是 朝的 编选的一部笔记小说集。本文的作者是 朝的 。(5分)

9.解释加点的词。(4分)

①施八尺屏障( )②众妙毕备( )③会宾客大宴( )④众宾团坐( )

10.指出下列词语在不同语言环境中的含义。(8分)。

11.用现代汉语说出下列句子的意思。(4分)

(1)满坐寂然,无敢哗者。 。

(2)中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;

。

12.第一段写什么内容?文章最关键字眼是什么?(3分)

13.文章开头和结尾一再强调道具的简单,有什么作用?(3分)

(二)阅读《社戏》,回答问题。(23分)

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

14.注音。(4分) 拔前篙( ) 磕( ) 朦胧( ) 歌吹( )

15.解释。(4分)①弥散:___________________ ②宛转:____________________

16.用简要的语言概括上文大意。(4分)

______________________________________________ __

17.文中有哪几句写航船速度之快?请写在下面横线上。(4分)

____________________________________________ ________________________________________________

18.“但我却还以为船慢”一句在表达上的作用是___________ _____。(4分)

19.这几段从多个感觉角度来进行描绘,请各用一个恰当的词来概括,如:嗅觉清香。视觉___ _____,听觉__ ______,触觉___ ____。(3分)(三)阅读《乡韵自多情》,回答问题。(20分)

(1)河南,是一块戏曲浸润的厚土,戏已经融进了人们的生存状态。乡亲们热爱戏,居家过日子,想哭想乐就一定想看戏。戏,是他们生活乃至生命的一部分。

(2)日常生活中,乡亲们要找到看戏的理由很多。逢年过节,赶会赶场,庆祝丰收,翻盖新房,婚丧嫁娶,都会搭台唱戏。听说哪个村子“玩戏”,周围的一些村庄也像过节一样,人们不请自到,早早去争取占个好位儿,看得清楚,听得真切,过“瘾”。戏演完了,曲终人不散,有的人还非要到后台看看自己喜欢的“角儿”。

(3)有些戏迷,每年农闲的腊月正月二月,都要张罗着请各地有名的戏班到本地来唱戏。戏有了名,角儿一出名,就要“拿堂”。有时那张罗家儿不仅白掏力,还得往里赔本,为请一台好戏不知要跑多少趟,赔笑脸说好话送钱物,把好戏名角儿请来可是老不容易。能看到家乡排排场场唱起了大戏,父老乡亲美美地听戏看戏,请戏的人心里别提多得劲儿了!

(4)戏曲滋润了人们的日常生活,也丰富了人们的精神世界,提高了人们的道德水准。在音乐舞蹈不发达的地区,在没有电影、电视的年代,要精神文化生活,用什么办法呢?那就唱戏。平时,田间地头,锅台边,猪圈旁,常有人或轻吟浅唱,或放声高吼,那声音或婉转或豪放,或悲凄或明亮,都直接地、酣畅淋漓地表达了人们的情感和心声。

(5)社会大舞台,人生一台戏。有谁知晓,浩如烟海的剧目里,唱出了多少波澜壮阔,表达了多少情意绵绵,演出了多少慷慨悲歌。多少年来,乡亲们在戏曲的芳香里沉醉着。在戏里,他们认识了杨家将,结交了黑老包,知道了抓不到奸人不煞戏……正是这戏曲琼浆的滋养,使父老乡亲质朴善良,爱憎分明,追求真善美,鞭笞假恶丑。

(6)唱戏,唱跑了忧愁,唱来了欢愉,激发了善良正直,唤起了浓浓乡情。一个台湾老兵讲,他大半辈子没学会哭,可是近来一听豫剧就掉泪,光想哭,想娘,想家。在美国,我遇到了一位已经是上流社会人物的河南老乡,他郑重地托我办一件事——把家乡戏的录音带寄一些来。他紧紧地握着我的手,甚至还给我深深地鞠了一躬,我细细看他时,发现他的眼里分明有泪花在闪……

(7)乡亲乡韵自多情。广袤的中原大地,不仅能够长出金色的小麦和稻谷,而且也成了豫剧、曲剧和越调。那悠悠的拖腔,那粗犷的大本嗓,能把人的思想拉回遥远的故乡。故乡情,亲人爱,亲和力,凝聚力,都在戏里……

20.根据第(3)段内容,解释“拿堂”一词在文中的意思。(4分)

__________________________________________ __ 21.第(5)段写到了“戏曲琼浆的滋养”,从文中看,戏曲给人们的“滋养”主要表现在哪些方面?(4分)

______________________________________ _______

_______________________________________ ____

22.第(6)段讲述台湾老兵和在美国的河南老乡的故事,其作用是什么?(4分)

_________ ____

23.从全文看,“乡韵自多情”的“情”可以从哪些方面理解?(4分)

____________________________________________________________________________

____________ ___

24.有人说,现在喜欢地方戏的年轻人越来越少,因缺少年轻观众,地方戏正走向衰落。也有人说,河南电视台的“梨园春”栏目越办越红火,表明了地方戏仍有很好的群众基础。对此,你有什么看法?(4分)

________________________________________ __ _

初中语文七年级下册第四单元诊断试题答案

一、语言的积累及运用

D 2.D 3.A 4. D

5.(1)夜发清溪向三峡 (2)此夜曲中闻折柳(3)凭君传语报平安(4)春潮带雨晚来急(5)落花时节又逢君(6)荷笠带斜阳

6.示例:贫困虽然是人人不愿过的生活,但有时却能成为人们奋斗的动力;痛苦虽然是人人不愿经受的情感,但有时却能造就人们刚强的性格。

7.(1)生 旦 静 丑 虚拟 唱念做打 手眼身法步

(2)京剧 略

二、阅读

(一)文言文阅读理解

8.《虞出新志》 清 张潮 清 林嗣环

9.(1)设置 安放 (2)全、都 (3)适逢 正赶上 (4)围绕 10.妙:(1)妙处 好处 (2)美妙 少:(1)稍微 (2)少年

坐:(1)通“座” (2)坐在 指:(1)指头 (2)指明

11.(1) 全场静悄悄的,没有一个敢喧哗的。

(2)其中夹杂着房屋倒塌的声音,烈火燃烧爆炸的声音,呼呼的风声,成百上千的声音一齐响了起来。

12.交待口技者表演的时间、地点、设施、道具及开场气氛 。 “善”

13.首尾呼应,结构完整。烘托口技者技艺的高超。

(二)14.bá kē méng lóng chuī

15.①弥散:扩散、布满。②宛转:同“婉转”,抑扬动听。

16.去赵庄看社戏时“我”的所闻所见所感。

17.飞一般径向赵庄前进了。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

18.表现了“我”想看到戏的急切心情。19.朦胧 悠扬 柔和

(三)20.摆谱 或:摆架子,拿架子,故意推托。 21.滋润了人们的日常生活,丰富了人们的精神世界,提高了人们的道德水准。(“使父老乡亲质朴善良,爱憎分明,追求真善美,鞭笞假恶丑”或“唱戏,唱跑了忧愁,唱来了欢愉,激发了善良正直,唤起了浓浓乡情”。) 22.说明戏曲可以唤起浓浓乡情。 23.着重从“乡亲们热爱戏,戏是他们生活乃至生命的一部分;戏曲也给乡亲们无尽的滋养和影响”两个角度回答。 24.略

_________________________________________ __

①妙

众妙毕备( )

以为妙绝( )

②少

宾客意少舒( )

少壮不努力( )

③坐

满坐寂然( )

坐屏障中( )

④指

手有百指( )

指其一端( )

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记