2012年常州市历史中考考试说明解读——中国史部分(各版本通用)

文档属性

| 名称 | 2012年常州市历史中考考试说明解读——中国史部分(各版本通用) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 43.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-05-24 13:24:51 | ||

图片预览

文档简介

2012年常州市历史中考考试说明解读——中国史部分

第一部分 中国古代史

1、中华文明的起源(A)

(1)中华大地的远古人类

①目前我国境内已知最早的人类,是距今约170万年的元谋人。②距今约70万—20万年,生活在北京周口店的原始人类被称为“北京人”。他们已经能直立行走,会制造不同用途的石制工具,会使用天然火。

③距今约1.8万年,在北京周口店又生活着一种原始人类——“山顶洞人”。他们已经能够人工取火,并懂得打磨石器。

(2)氏族聚落

①距今约6000多年的黄河流域的半坡聚落位于陕西西安半坡村。他们已会种植粟、白菜或荠菜等农作物,所以我国是最早种植粟的国家之一。他们普遍使用磨制石器,陶器是那时人们日常用具,绝大多数是彩陶。

②距今约7000年的长江流域的河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村。普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具。主要种植水稻,所以我国是世界上最早种植水稻的国家之一。他们还饲养猪、狗、水牛等家畜。

(3)炎帝和黄帝

①在古史传说中,炎帝和黄帝是黄河流域的部落联盟首领。距今约4 000多年前,在部落联盟的争战中,炎帝和黄帝联合打败了以蚩尤为首的部落。后来,炎帝和黄帝为争夺中原地区,又在“阪泉之野”大战,炎帝战败并归服黄帝。炎帝和黄帝部落走向联合,形成后来华夏族的主体。

②相传炎帝是中华原始农业和医药学的创始人,因此号称神农氏。相传黄帝造出富室、车船、兵器、衣裳,还让下属发明文字、历法、算术和音乐。

③炎帝和黄帝的品德、才能、功绩为后人所称颂、崇敬,在中华民族有崇高威望,成为人们心目中的“人文始祖”。

(4)尧舜禹的传说

2、夏朝的建立和夏商西周三代的更替(A)

(1)夏朝的建立:约公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家夏朝,都阳城,我国历史开始跨入文明时代。

(2)夏、商、西周三代的更替:约公元前1600年,商汤灭夏桀,建立商朝,都毫(今河南商丘北)。约公元前1300年,商王盘庚迁都到殷(今河南安阳)。后代又把商朝称为殷。公元前1046年,周武王牧野之战后灭商纣,建立西周,都镐京(今陕西西安西)。公元771年,犬戎攻破镐京,灭西周。公元前770年,周平王迁都洛邑(今河南洛阳),史称东周(包括春秋和战国两个时期)。

3、禅让制、王位世袭制、分封制(B)

(1)禅让制:以相对和平方式推举部落联盟首领继承人的制度。传说时代,尧传给舜,舜又传给禹。

(2)王位世袭制的形成:禹死后,其子启继承父位,开始“家天下”历史,王位世袭制代替了禅让制。评价:由“公天下”到“家天下”是历史的进步(因为有利于生产力的发展)。

(3)西周的分封制:

①目的:周王为巩固对周边的统治,形成对全国的控制网。

②主要内容:“授民授疆土”,并规定受封者相关义务。(包括必须服从周王的命令,治理诸侯国,保卫周王。必须定期到周室朝觐、纳贡和服役。诸侯国保持密切联系,共同抵御“蛮”“夷”“戎”“狄”等)

受封对象:亲属、功臣和前朝贵族。

③作用:打破了夏商时期众邦林立的状态,加强了周王室与诸侯国的经济文化联系,维护了周朝的统治;扩大了西周的影响,密切了与边地少数民族的关系,推动了边远地区的经济开发与文化的发展。

4、春秋五霸和战国七雄(A)

(1)春秋五霸:春秋时期在争霸战争中先后称霸的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王(吴王阖阊、越王勾践)等。最先称霸的是齐桓公。原因:一是任用管仲为相,改革内政、军制,发展生产,富国强兵,有争霸实力;二是提出“尊王攘夷”的口号;三是拥有山海渔盐之利,奠定了物质基础:标志:齐桓公于公元前651年葵丘会盟,称霸中原。

(2)战国七雄:齐楚燕赵韩魏秦。军事上武力激战,政治、外交上“合纵”“连横”。

5、孔子及“百家争鸣”(A)

(1)伟大的思想家、教育家——孔子:春秋末年鲁国人,儒家学派创始人,主要思想“仁”和“礼”。在教育上主张“有教无类”,开平民教育先河;主张“当仁不让于师”“因材施教”等。其言论被整理成《论语》。

(2)百家争鸣:

(1)出现背景:春秋战国社会变革。

(2)主要派别:儒、墨、道、法等。

(3)思想争鸣:如在治理国家的问题上,墨家以“兼爱”、儒家以礼、法家以法、道家以“无为而治”等主张相互影响,有力地促进了思想文化的发展。

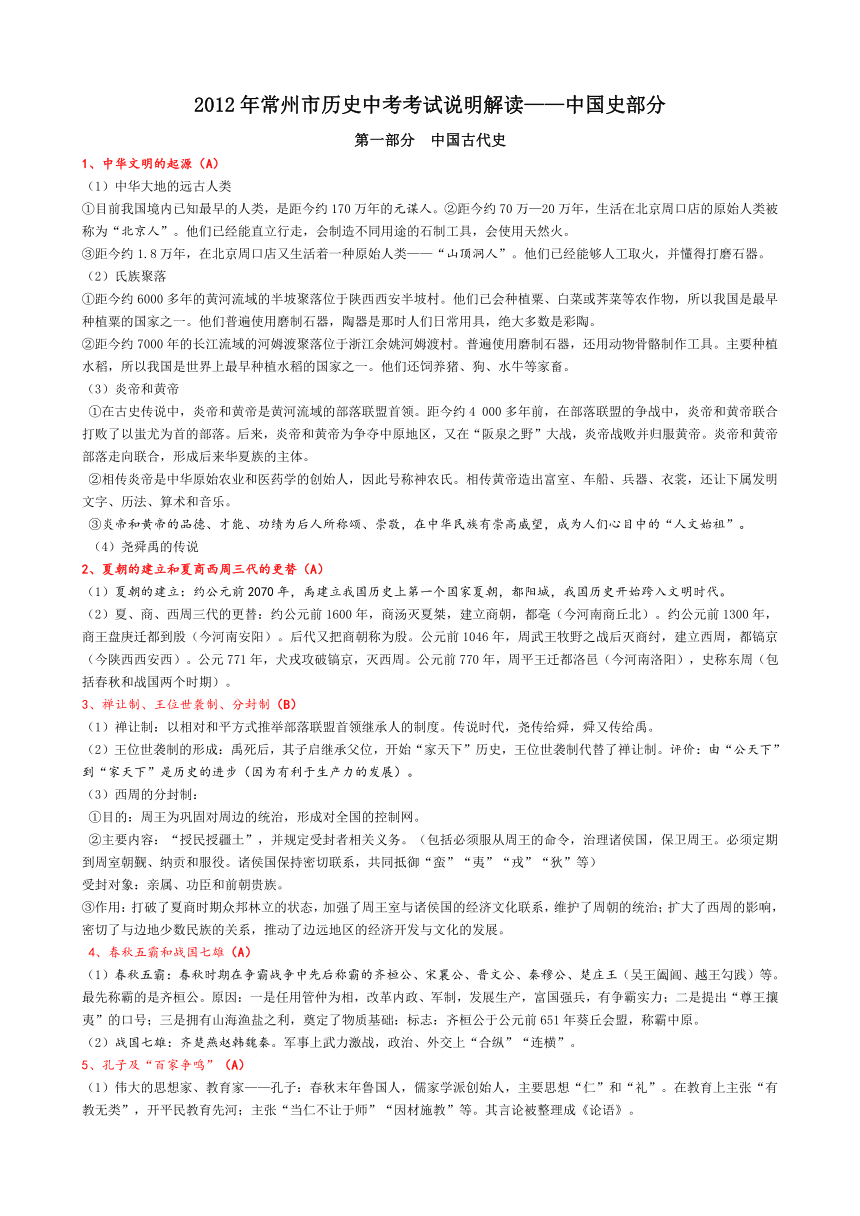

学派 时期 代表 主要观点

儒家 春秋晚期 孔子 提出“仁”的学说,主张“为政以德”“爱人”。

战国 孟子 主张“仁政”,提出“民贵”“君轻”。

墨家 战国 墨子 主张“兼爱”“非攻”,支持正义战争。

道家 春秋晚期 老子 “祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏”。

战国 庄子 主张“道法自然”“无为而治”,应该与自然和谐发展。

兵家 春秋 孙子 知彼知己,百战不殆。

战国 孙膑

法家 战国 韩非 主张中央集权,加强法治。

6、商鞅变法(C)

①变法的背景:秦孝公初期,国力落后;引进人才,变法图强。②内容:编制户口,加强刑罚;奖励生产;奖励军功;承认土地私有;推行县制;统一度量衡。③作用:秦国通过变法富强起来,为以后兼并六国打下坚实的基础。④认识:变革不会一帆风顺,变革中有进步,有成功,也有失败和反复,说明社会就是在复杂的矛盾中不断前进的;变革需要勇气,往往历史的进步总是要付出一定代价;变革者个人的悲剧与变革的成败不能混谈。

7、秦统一和加强中央集权及其意义(C)

(1)秦统一:公元前230-前221年,秦国先后兼并韩、赵、魏、楚、燕、齐,建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家,都咸阳。

(2)秦始皇加强中央集权的措施及其意义:

措施:①采用“皇帝”称号,确立皇帝至高无上地位;②中央设“三公”,地方设郡县③车同轨、书同文、统一货币和度量衡;④修筑长城;⑤焚书坑儒,加强思想统一。

意义:秦统一后推行的各项措施,加强了各地的经济文化联系,这些措施沿袭了两千多年,奠定了我国长期统一的基础,对中国的发展产生了重大的影响。

8、汉武帝(C)

(1)推进大一统措施:①接受董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”,确立儒家学说正统思想;②接受主父偃建议,颁布“推恩令”,削弱封国势力;③加强监察制度;中央设立司隶校尉,监督和检举京师百官以及皇族的不法行为;地方设刺史,监督地方官员,抑制打击地方豪富。④加强与周边少数民族关系,巩固边远地区统治。

(2)影响:①出现政治、经济、思想文化大一统局面,统一的多民族国家得到巩固;②封建专制主义中央集权制度得到完善;③西汉进入鼎盛时期。

9、张骞通西域(A)

公元前138年、公元前119年,受汉武帝委派,先后两次出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系。

10、丝绸之路(C)

汉朝开辟的横穿欧亚的陆上商道,从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。中国的精美丝绸是这条交通线上运输最多的商品,因此有“丝绸之路”美称。它是东西方经济文化交流的桥梁。

11、三国鼎立形成(A)

220年,曹丕废汉献帝,改国号为魏,都洛阳,221年,刘备成都称帝,史称蜀,222年,孙权称帝,国号吴,都建业。

12、江南的开发(A)(参照第19条相关知识,主要是了解江南开发的原因、过程及表现)

13、北魏孝文帝改革(B)

①目的:为了便于学习和接受汉族先进文化,进一步加强对黄河流域的控制。②内容:494年将都城从平城迁到洛阳;汉化措施(穿汉服、学汉语、用汉姓、与汉人通婚)。③作用:促进民族融合,有利于统治区政治、经济及文化的发展。

14、贞观之治、武则天、开元盛世(B)

(1)贞观之治:

①背景:唐太宗吸取隋亡教训,厉行清明统治,他善于用人,虚心纳谏,推行革新。

②措施:经济上:轻徭薄赋,并允许纳物代役,减轻人民负担;政治上:完善隋代三省六部制(中书:起草政令;尚书:负责执行,下设六部;门下:负责审核)。颁布《唐律疏议》(中国现存的最早的完备法典),重视法制。加强了中央集权,巩固了统治;思想文化上:完善科举制。——“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”进一步巩固专制制度;民族关系上:开明的民族政策。——促进边疆各族发展(被北方少数民族尊称为“天可汗”;派文成公主入藏与松赞干布联姻等);有利于多民族国家的巩固;外交上:对外开放(玄奘西游、国际大都市长安)。——促进社会发展;提高国际影响力。

③评价:其统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,他也成为我国历史上一位很有作为的封建皇帝。(评价历史人物的方法:一分为二的原则;注意对其言行进行评价,其言行在当时是否有利于国家统一、生产力发展、民族融合、社会稳定、有所创新、国际地位的提高)

(2)武则天:我国历史上唯一的一位女皇帝。统治前期,重用酷吏,严厉打击反对她的元老重臣、勋贵旧族,借此打破大族控制政局、垄断高官的局面。改《贞观氏族志》为《姓氏录》,将武氏列为一等,提高五品以上包括因战功升至五品的士兵的政治地位。发展科举考试,扩大统治基础。注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展。巩固开拓边疆,其统治史称有“贞观遗风”,为唐朝全盛奠定基础。

(3)开元盛世:唐玄宗是很有才能的政治家,重用人才,整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度进行改革,重视社会生产,使唐朝进入了前所未有的盛世局面,被誉为“开元盛世”。

15、隋唐科举制度及明清八股取士(B)

(1)隋唐科举制度①定义:科举制是通过分科考试来选拔官吏的制度,强调了以才能为选官标准的原则。在隋唐时期创立并逐步完善的。②主要内容:主要科目有明经和进士。明经科主要测试考生记诵儒家经典的能力,比进士科相对容易些。进士科包括策问,加试经史、杂文,后来杂文专考诗赋。策问以解决社会实际问题为目的,考察治理政事的能力。人们普遍推重进士科。③评价:实行科举制,便于在全社会范围内选拔人才-扩大了中央政权的社会基础;增强了国家机构的活力和办事效率;激发了读书人的自信和热情,他们进入统治集团后,推动了一系列改革,开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

(2)八股取士:明清时期科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照固定的八个连续的部分即“八股文”形式。为了在科举考试中获得好成绩,学生从小就死背经书,练习八股文的写作,完全脱离现实生活,无法培养实际能力。科举制在很大程度上演变成朝廷钳制人们思想的工具。

16、唐代中外文化交流(B)

①遣唐使来华交流,对日本的生产、生活与社会发展产生深远影响;(结合“大化改新”)②鉴真东渡日本,对中日经济文化交流做出了杰出贡献;③玄奘西行成为第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。④唐都长安成为国际性大都市。(中外文化交流特点:具有双向性)

17、唐代的民族交往(A)

唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”;唐与吐蕃关系友好唐太宗派文成公主入藏,奠定了汉藏密切交往的基础。

18、辽、宋、西夏、金等政权的并立(A)

(1)政权建立:916年,契丹阿保机建立政权,都上京,后改国号为辽;960年,赵匡胤建立北宋,都汴京;1038年,党项族元吴称大夏国皇帝,都兴庆;1115年,女真阿骨打称帝,建立金政权,都会宁。

(2)碰撞与交融:宋辽战与“澶渊之盟”;宋夏和战;金灭辽,“靖康之变”金灭宋;以岳飞为代表的南宋军民抗金斗争及宋金和议;北宋与辽、西夏的榷场贸易,辽、西夏接受中原先进文明;金统治者注意学习先进的汉族文化、习俗,推动女真族完成封建化的过程。

(3)认识:北宋、辽、西夏是三个并立的政权,既有对立和斗争,也有共同发展、友好往来,相互学习,而后者是民族关系中的主流。中华民族在密切交往中进一步融合。

19、宋代的社会生活、南方发展和古代经济重心南移(A)

(1)宋代的社会生活:①瓦子和茶肆;②丰富的节日生活。(春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等)

(2)①促进经济重心转移的原因:①南方自然条件好;②政治中心南移;③北方战乱,南方安定,为经济发展提供有利的社会环境;④北民南迁,农业劳动力增加,并且带去先进的工具和技术;⑤统治阶级为保证国用,调整政策,注意兴修水利(太湖、江淮),重视生产的发展;民族融合,共同开发。

②过程:开始于魏晋南北朝时期,虽然经济中心仍在关中和中原地区,但淮河流域和江南地区经济发展较快,南北经济趋向平衡,为以后经济重心的南移奠定了基础;唐朝安史之乱后,经济重心开始转移到南方;而到宋代已成定局(南宋时南方超过北方);从走向看,是一条不平衡的对称线:北不如南,西不如东,离对称轴线越远,经济则越落后,靠轴线越近,则经济越发展。这是历史运动的结果。清朝前期,经济重心不可逆转地移至南方,江南地区不仅是农业经济中心,也是工商业中心,在这里产生了资本主义生产关系的萌芽。

③主要表现:①形成长江流域的经济已超越黄河流域的经济格局;②水利、农作物、经济作物产量、品种都有发展(占城稻);③手工业发展表现在煤的产量与使用均在世界首位;钢铁居世界水平。丝织业、棉织业、制瓷业,尤其在造船业上发展较快;④商业已成为南方政权的主要财政来源,纸币出现是世界最早;⑤南方人口超过北方;⑥海外贸易发展,广州等地设市舶机构管理海外贸易,在重要港口设“蕃坊”“蕃市”“蕃学”等。

20、成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝及民族关系发展(B)

(1)政权沿革:1206年,成吉思汗统一蒙古;1260年忽必烈继承汗位,1271年建立元朝,1272年都大都。

(2)民族关系发展:

①进入中原的契丹人、女真人等与汉族逐渐融合;②在中国境内出现一个新的民族——回族。

21、明清加强专制统治的主要措施(B)

(1)明朝时期:①朱元璋废除实行了1 500多年的宰相制度,权分六部,直属皇帝指挥;②朱元璋设立锦衣卫,专门侦稽官民言行;明成祖设立特务机构东厂,监视百官、百姓,“厂卫”,成为专制皇权的可靠支柱;

③朱元璋设立廷杖制度,君臣成为主仆,皇帝树立绝对权威。

(2)清朝:①雍正帝增设军机处,皇权高度膨胀;②文字狱:明清统治者对违背统治思想与触犯皇帝威严的言行残酷打击,制造“文字狱”,实行文化专制,使当时的文人不敢表露独立的思想,思想界陷入“万马齐喑”的沉闷气氛中。

22、郑和下西洋(A)

(1)背景与目的:明初,社会安定,国力雄厚。为宣扬国威和到西洋取宝,不计经济效益。

(2)过程与规模:1405-1433年,先后七次。船队拥有当时世界上最先进的船只和航海技术,船上配备航海图和罗盘针,最远到达非洲东海岸和红海一带。

(3)评价:①作用与意义:郑和下西洋遍访亚非30多个国家和地区,加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流,促进了南洋地区社会经济发展。是我国航海史上的壮观之举,比欧洲远航早半个世纪。②局限性:郑和下西洋的目的主要是宣扬国威和到西洋“取宝”,不计经济效益;用来输出的物品也大多由官府督造或低价强征硬派,造成大量手工工匠逃亡。随着明朝国力衰退,远洋航海壮举也最终被当成“弊政”而遭废止。

23、戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战(A)

(1)戚继光抗倭:明中期海防松弛,倭患严重,戚继光受命浙东抗倭,其军队称“戚家军”,1561年获台州大捷,荡平浙江境内的倭寇。后又赴福建、广东抗倭,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。

(2)郑成功收复台湾:明末,荷兰殖民者侵占我国台湾地区,屠杀、压榨百姓。1661年,在东南沿海坚持抗清斗争的郑成功率领大军从金门出发,在当地高山族人民的帮助下,顺利在台湾登陆,并迅速包围了入侵的荷军。1662年,在打败殖民者后,荷兰总督被迫签字投降,台湾又回到祖国的怀抱。郑成功收复台湾,给荷兰殖民者以沉重打击,对亚洲其他国家也间接起到保护作用。

(3)雅克萨之战:1685年、1686年,康熙帝先后两次出兵雅克萨,给沙俄侵略军重创,迫使沙俄政府同意通过谈判解决中俄两国边界问题。1689年,中俄在尼布楚谈判,签订了双方第一个边界条约《尼布楚条约》。条约从法律上肯定了中国对黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛的主权;还规定两国商旅凡持有护照者,可过境进行贸易。《尼布楚条约》签订后,中俄东段边境地区相对稳定,两国人民和平往来,贸易得到很大发展。

24、清朝加强对边疆地区的管辖和维护国家统一的主要措施(A)

(1)巩固西北边疆:平定准噶尔部和回部大小和卓叛乱,重新统一新疆,促进了维吾尔族同中原地区的交流,对巩固西北边疆起到重大作用。

(2)紧密与西藏联系:确立达赖和班禅中央政府册封制度;清朝设置驻藏大臣管理西藏,并制定“金瓶掣签”制度,密切西藏同内地联系,有利于西藏地区经济发展,进一步使西藏成为祖国不可分割的领土。

(3)清朝还在伊犁、吉林、黑龙江、盛京、乌里雅苏台等地设立将军,在西北各地设立参赞大臣等官职,兼管军务和民政,大大加强了中央对边疆和少数民族地区的管辖。

25、闭关锁国的表现及影响(B)

(1)主要表现:限制对外贸易,限制国产货物出口;减少通商口岸数量;禁止教外国人汉语;盲目自大;排斥西学;监视外商等方面。

(2)后果与影响:有防御西方殖民势力的一面,它严重的后果是:限制了我国对外贸易和航海事业的发展,阻碍了中外文化的交流。闭关自守最终不能扭转中外力量的对比,不能从根本上抵挡殖民势力的侵略,反而进一步导致闭目塞听,社会保守,停滞不前和倒退,使中国更加远离世界发展的潮流。

26、古代数学、医学、青铜工艺成就(A)

(1)数学:①成书于东汉时期的《九章算术》。总结了周秦到汉代的数学成就,记载了与生产实践密切相关的田亩面积和谷仓容积的计算方法,还总结出负数运算、一元二次方程解法等当时世界最先进的数学运算方法,标志着以计算为中心的中国古代数学体系的形成;②南朝祖冲之是世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位的人,比欧洲早了约1 000年。

(2)医学:①东汉华佗擅长针灸和外科手术,他研制成全身麻醉药剂—麻沸散,是世界医学上的创举,被誉为“神医”;②张仲景著《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学的基础,被后世尊称为“医圣”;③明代杰出医学家和药物学家李时珍的《本草纲目》,被誉为东方医学巨典。

(3)青铜艺术:商朝青铜铸造业高度发展,青铜工艺十分精湛。司母戊鼎是目前世界上已发现的最大的青铜器,集中反映了中国古代青铜工艺的成就。

27、汉字的演变和古代书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈的主要成就(A)

(1)中国古代汉字的演变:商朝甲骨文是一种比较成熟的文字,我国有文字可考历史始于商朝;青铜器上铸刻的文字称为金文,是研究西周历史的重要资料,对研究汉字的发展与书法艺术也有重要价值;秦始皇统一后规定小篆为标准文字,颁行天下,后又推行更为简便的字体隶书。

(2)古代书法、绘画主要成就:①东晋王羲之书法有“飘若浮云,矫若惊龙”美称,代表作《兰亭序》,被后人尊为“书圣”;②东晋顾恺之擅长人物画,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》;③北宋张择端《清明上河图》栩栩如生描绘汴京日常社会生活和习俗风情。

(3)雕塑:①秦始皇陵兵马俑:秦始皇陵兵马俑是秦汉雕塑的杰作。②三大石窟:莫高窟石窟:甘肃敦煌莫高窟又称“千佛洞”,至今保存着北朝、隋唐、宋元等时期的近500个洞窟,其中大部分是唐朝时期开凿的。窟中有大量精美生动的彩色塑像和壁画,是世界上现存最大的石窟之一。云冈石窟:山西大同云冈石窟开凿于北魏中后期,是研究我国佛教石刻艺术的宝贵财富。龙门石窟:河南洛阳的龙门石窟,是北魏迁都洛阳后开始大规模建造的,大部分为唐朝开凿。龙门石窟是利用岩面雕刻而成的,充分体现了我国古代雕刻技术的高超。

(4)音乐:湖北随州战国墓中出土的一套编钟,得到中外艺术界的高度评价。

28、唐诗、宋词和明清小说(A)

(1)唐诗:“诗仙”李白,作品具有浪漫主义精神;“诗圣”杜甫,经历了唐朝由盛转衰的变化,将个人遭遇与国家和人民的命运紧密联系在一起,创作了大量忧国忧民、反映社会现实生活的作品,称为“诗史”。(2)宋词:词是一种新的诗歌体裁,起源于民间,句子长短不一,适于表达丰富的思想感情。代表词人包括苏轼、李清照及辛弃疾。他们的代表作分别是:《念奴娇‘赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》《如梦令,昨夜雨疏风骤》《声声慢·寻寻觅觅》《菩萨蛮·书江西造口壁》《破阵子·醉里挑灯看剑》。

(3)明清小说:罗贯中的《三国演义》是我国第一部长篇历史小说;施耐庵的《水浒传》是根据北宋末年宋江起义的题材创作而成。吴承恩的《西游记》是一部长篇神话小说;曹雪芹的《红楼梦》是中国古典小说的颠峰。

29、都江堰、长城、大运河、赵州桥、北京故宫(A)

(1)战国李冰父子修建的大型水利工程都江堰,分“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等部分,代表了我国2000多年前得水利工程先进水平。

(2)秦朝修筑了西起临洮,东到辽东的万里长城,反映了古代劳动人民的智慧,成为民族的象征;明长城,东起鸭绿江,西至嘉峪关,全长6000多公里,无论规模、质量都达到了历史最高水平。

(3)隋炀帝开凿的贯通南北的大运河,连接五大水系,全长2 000多千米,是古代世界上最长的运河。

(4)隋朝李春设计修造的赵州桥,是世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥,被誉为“世界建桥史上的一个奇迹”。

(5)明清时期修建的北京故宫是我国现存规模最大、最完整的古建筑群,体现了我国古代城市建筑和宫殿建筑的典型风格,是东方建筑艺术的结晶。

30、四大发明及其影响(C)

(1)造纸术:①西汉先后出现絮纸和麻纤维纸。②东汉宦官蔡伦于105年改进造纸术,制造植物纤维纸。③造纸术4世纪传到朝鲜,后来又传到越南和日本,8世纪传到中亚,并经阿拉伯人传到非洲和欧洲。

(2)印刷术:①隋唐已有雕版印刷的佛经、日历和诗,现存世界上最早的有确切时间的雕版印刷品是868年我国印制的《金刚经》卷子。②11世纪中叶,北宋毕异发明活字印刷术,比欧洲早400多年。③活字印刷术发明后,向东传入朝鲜、日本,向西传入埃及和欧洲,改变了当时欧洲只有僧侣才能读书和受高等教育的状况。

(3)指南针:①战国时期发现磁石指南特性,发明“司南”。②北宋已会使用磁针指南,后来把磁针装在罗盘上,制成指南针用于航海。③13世纪指南针传到阿拉伯和欧洲各国,对世界经济文化的交流和发展起了巨大的推动作用,同时也促进了各国航海事业发展,并为新航路的开辟和实现环球航行提供了重要条件。

(4)火药:①唐朝时孙思邈在《丹经》一书中最早提到了火药的配方,唐末火药开始用于军事。②北宋时火药已广泛在军事上使用。③我国发明的火药在13世纪中期传入阿拉伯,后来又由阿拉伯传入欧洲。

31、《水经注》《齐民要术》《天工开物》(A)

北魏杰出地理学家郦道元编著《水经注》,既是一部优秀的地理学著作,同时具有很高的文学和史学价值。从书中可知中国是世界上最早懂得使用石油资源的国家;贾思勰的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农学著作,也是世界农学史上的优秀著作;明末宋应星的《天工开物》被誉为17世纪中国科技的百科全书。

第二部分 中国近代史(1840—1949)

1、林则徐虎门销烟(A)

1839年6月3-25日,林则徐下令将缴获的鸦片在广州虎门海滩当众销毁。

2、中英《南京条约》、鸦片战争的影响(C)

(1)中英《南京条约》的主要内容:①割地——割香港岛给英国;②赔款——2100万银元;③通商——广州、厦门、福州、宁波、上海;④协税——英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

(2)影响:中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端。

3、太平军抗击洋枪队(A)

1862年,太平军在浙江慈溪战斗中,击毙了洋枪队头目华尔。

4、英法联军火烧圆明园(A)

1860年10月,英法联军火烧皇家园林——圆明园。这是人类文明史上的一次浩劫。

5、甲午中日战争,《马关条约》及影响(B)

(1)甲午中日战争——时间:1894—1895年;在黄海战役中,邓世昌英勇抗敌,以身殉国;1895年初,日军攻占威海卫,北洋舰队全军覆没。同年4月,李鸿章与日本首相伊藤博文签订了《马关条约》,战争结束。

(2)《马关条约》的主要内容:①割地——辽东半岛、台湾、澎湖列岛;②赔款——2亿两白银;③开放通商口岸;④设厂——允许日本在通商口岸设厂。

(3)影响:《马关条约》大大加深了中国半殖民地化程度。

6、左宗棠收复新疆(A)

为了粉碎英、俄利用阿古柏分裂新疆的阴谋,清政府任命左宗棠为钦差大臣进军新疆,左宗棠采取“先北后南,缓进急战”的策略,收复了除沙俄强占的伊犁地区以外的新疆全部领土。1884年,清政府在新疆设立行省。

7、洋务运动(19世纪60年代—90年代)及其地位和作用(C)

(1)目的:学习西方先进的生产技术和练兵方法,建设近代化国防,以维护清政府的统治。

(2)代表人物:中央以奕诉为代表。地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。

(3)洋务派的主要活动:①前期,以“自强”为口号,采用西方先进生产技术,创办近代军事工业。如创办安庆军械所、江南制造总局、福州船政局等一批近代军事工业;②后期,又提出“求富”口号。开办民用工业,以辅助军事工业。主要有李鸿章在上海创办的轮船招商局,张之洞创办的汉阳铁厂、湖北织布局等。70年代到80年代中期,洋务派筹建了南洋、北洋、福建三支海军。

(4)地位和作用:洋务运动是一次失败的封建统治者的自救运动。它没有使中国走上富强的道路,但它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代工业企业,在客观上刺激了中国资本主义的产生和发展,推动了中国近代化的进程。对外国经济势力的扩张,也起了一些抵制作用。

8、戊戌变法(1895年,康有为、梁启超)及影响(C)

(1)兴起:“公车上书”。1895年,《马关条约》签订的消息传到北京,康有为、梁启超联合各省参加会试的举人一千三百多人,上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法图强,历史上称这次上书为“公车上书”。“公车上书”揭开了维新变法运动的序幕。

(2)发展:公车上书失败后,维新派在各地创办报刊,组织学会,开办学堂,培养人才,宣传维新思想,制造变法舆论。

(3)高潮:从1898年6月11日,光绪帝颁布《定国是诏》,实行变法,到9月21日,慈禧太后发动政变,变法失败,前后103天,因此叫“百日维新”。1898年是旧历戊戌年,历史称这次变法为“戊戌变法”。

(4)主要内容:发展农工商业;训练新式陆海军;创办报刊,开放言论;开办新式学堂培养人才等。同时规定,今后科举考试废除八股文,取消多余的衙门和无用的官职。

(5)影响:有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播,有利于资产阶级知识分子参与政权,在社会上起了思想启蒙作用,变法图强的社会呼声日益高涨,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。

9、孙中山的主要革命活动,武昌起义和辛亥革命的意义(C)

(1)孙中山主要革命活动:①1894年,在檀香山建立兴中会,喊出“振兴中华”的口号,这是中国第一个资产阶级革命团体。②1905年,在日本东京成立中国同盟会,孙中山被推举为“总理”,这是中国第一个资产阶级革命政党。《同盟会的政治纲领》:“驱逐鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权。”③孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为“民族、民权、民生”三大主义,三民主义成为孙中山领导辛亥革命的指导思想。④孙中山领导革命党人发动了一系列起义。

(2)武昌起义:1911年10月10日,这次革命又称“辛亥革命”。

(3)辛亥革命的历史意义和局限性

是中国历史上的一次反帝反封建的资产阶级民主革命。它推翻了两干多年的封建君主制度,建立资产阶级共和国使民主共和的观念深入人心。由于资产阶级政治上的软弱性,它不可能充分依靠和发动广大群众,这次革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。但是,孙中山和他领导的辛亥革命的伟大历史功绩,永远闪耀着光芒。

10、陈独秀、胡适、鲁迅等人和新文化运动的地位和作用(1915年,陈独秀、胡适)(B)

(1)背景:北洋军阀统治时期在文化领域里推行尊孔复古的反动政策,复古思想到处泛滥。一些帝国主义分子也乘机兴风作浪。目的:反对尊孔复古。

(2)领袖人物:陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适。主要代表人物及活动:①陈独秀创办《新青年》,以《新青年》和北京大学为主要阵地宣传民主和科学;②胡适发表《文学改良刍议》,主张用白话文代替文言文。

(3)两面旗帜:民主和科学。

(4)阵地:以《新青年》为主要阵地,掀起了新文化运动。

(5)主要内容:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学;把斗争锋芒指向维护封建制度的孔教。

(6)地位和作用:新文化运动是中国近代一场思想启蒙运动。(性质)它促使人们追求民主和科学,冲破封建思想的罗网,探索救国救民的新出路,在近代中国掀起了一场思想解放的风暴。为马克思主义在中国的传播,创造了条件。

11、五四运动(1919年)(B)

(1)原因:1919年巴黎和会上,英、法、美等国操纵会议,把德国在山东的权益转给日本。巴黎和会上中国外交的失败成为五四运动的导火线。.

(2)开始:1919年5月4日,北京学生在天安门前集会,游行示威,喊出“外争国权,内惩国贼”等口号,运动开始。

(3)转折:1919年6月5日,运动中心由北京转到上海,工人罢工声援学生运动,无产阶级成为运动主力。标志着无产阶级登上政治舞台。

(4)意义:是中国近代史上具有划时代意义的事件,标志着中国新民主主义革命的开始。

12、中国共产党的成立及其意义(1921年)(B)

(1)成立:1921年7月23日,中共一大在上海召开。

(2)主要议程:①确定党的名称为“中国共产党”;②党的奋斗目标是社会主义和共产主义;③当前任务是组织、开展工人运动;④选举产生党的领导机构——中央局,陈独秀为书记。

(3)历史意义:标志着中国共产党的诞生,中国革命的面目焕然一新。

13、黄埔军校和北伐战争(A)

(1)黄埔军校(1924年5月):①军校建立:1924年5月,孙中山在广州黄埔创办“中国国民党陆军军官学校”;②军校性质:国共第一次合作后建立的革命军校;③军校总理:孙中山;校长:蒋介石;政治部主任:周恩来;④军校特点:①实行政治教育和军事训练并重;②注重培养学生的爱国思想和革命精神;⑤军校作用:培养了一大批优秀的政治和军事人才;为国民革命军的建立和北伐战争的胜利进行奠定了基础。

(2)北伐战争(1926年7月):①目的:推翻帝国主义和封建军阀,把革命推向全国;(打到列强,除军阀)②目标:吴佩孚、孙传芳、张作霖;③战略方针:集中兵力,各个歼灭。④主力和先锋队:国民革命军;第四军叶挺独立团,为第四军赢得“铁军”的称号。⑤结果:在各地工农群众的支持下,北伐战争取得巨大成功。

14、南京国民政府的成立(A)

1927年,蒋介石在南京成立“国民政府”,建立起代表大地主大资产阶级利益的统治。

15、南昌起义和井冈山会师(A)

(1)南昌起义(1927年8月1日)①起义:1927年8月1日,周恩来、朱德、刘伯承、叶挺、贺龙等率领两万多人在南昌举行起义;②意义:打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,是中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。在中国共产党历史上开辟了一个新局面。

(2)井冈山会师(1928年4月)①井冈山革命根据地的建立。时间:1927年10月;人物:毛泽东;②意义:中国第一个农村革命根据地。开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;③井冈山会师。1928年4月,朱德、陈毅率南昌起义部队与毛泽东秋收起义部队会师,改编为中国工农红军第四军(第一支红军队伍),朱德任军长,毛泽东任党代表。

16、红军长征(1934年10月—1936年10月)(B)

(1)原因:第五次反“围剿”失利,红军被迫进行战略转移。

(2)转折:遵义会议。①时间:1935年1月。②内容:确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。③意义:遵义会议是党历史上生死攸关的转折点。

(3)胜利:1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁会师,长征结束。

(4)意义:①红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键;②长征的传奇性故事传遍国内外,表明中国共产党和中国工农红军是一支不可战胜的力量。

17、九一八事变(A)

①1931年9月18日夜,日本关东军炸毁了沈阳北郊柳条湖一段铁轨,却反诬中国军队破坏铁路,并以此为借口,炮击中国东北军驻地北大营,攻占沈阳城。这就是震惊中外的“九一八事变”。②蒋介石的态度:实行不抵抗政策。③结果:不到半年时间,东北三省沦陷。

18、西安事变(C)

(1)背景:随着民族危机的加深,在中共抗日民族统一战线政策的推动下,国民党内部产生分化。张学良、杨虎城接受“停止内战,一致抗日”的主张,和红军实行停战,要求蒋介石联共抗日。(2)经过:①为了逼蒋抗日,1936年12月12日,张学良、杨虎城联合行动扣押了蒋介石,实行“兵谏”。他们通电全国要求停止内战,联共抗日,这就是震惊中外的西安事变,又称“双十二事变”。②西安事变发生后,中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决。党中央派周恩来等到西安调停,与各方面进行协商。经过中国共产党和各方面的努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。西安事变得到和平解决。(3)意义:西安事变的和平解决,成为扭转时局的关键,它标志着国共两党第二次合作的初步形成,预示着联合抗日新局面的到来。十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

19、七七事变(A)

1937年7月7日夜间,日军在卢沟桥附近进行军事演习,借口一名士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军拒绝。日军悍然向卢沟桥守军发起进攻,并炮轰宛平县城。中国军队奋起抵抗,全国性的抗日战争从此爆发,又称七七事变,卢沟桥事变。

20、南京大屠杀(A)

1937年,日军又发动八一三事变,大举进攻上海0 1937年12月,日军攻陷南京,六周之内,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达三十万人以上。

21、血战台儿庄和百团大战(A)

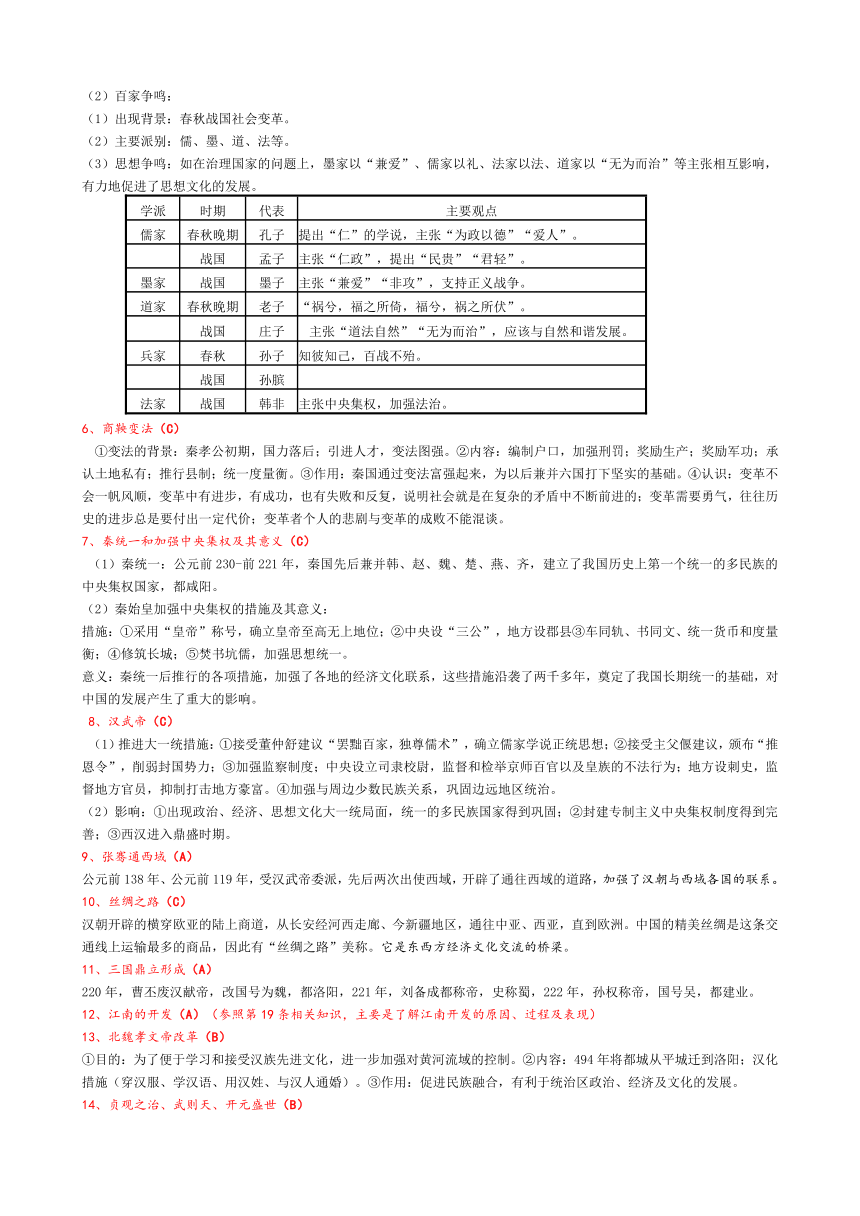

战役名称 时间 指挥者 意义

国民党 台儿庄战役 1938年 李宗仁 抗战以来的重大胜利,鼓舞了抗战士气

共产党 百团大战 1940年 彭德怀 主动抗击日军的一次最大规模的战役,提高了八路军的威望,坚定了全国人民抗战的信心。

22、中共七大的主要内容(A)

①召开时间:抗战胜利前夕,1945年4月,延安;②内容:主要讨论抗战胜利后,中国将走什么道路的重要问题。毛泽东在大会作《论联合政府》的政治报告。制定了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量,在中国共产党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国。大会通过的新党章规定,毛泽东思想是党的指导思想。大会选举产生了以毛泽东为首的中央领导集体。

23、抗日战争胜利的历史意义(C)

是近代以来中国人民取得的反对外来侵略的第一次完全胜利。扭转了一百多年来中国人民反抗外国侵略的屡败局面,洗刷了近代以来的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点。中国人民为世界反法西斯战争的胜利,做出了重要贡献,也做出了巨大的民族牺牲。

24、重庆谈判(B)

(1)背景:抗战胜利后,中国面临两种命运的选择。蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判。蒋介石发动内战的方针早就定了;但是,为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,他接连三次打电报,邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题。

(2)经过:①为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平真内战的阴谋。1945年8月,毛泽东等前往重庆,同国民党进行谈判;②1945年10月10日,国共双方代表签署《会谈纪要》(即《双十协定》)。③会议未解决的问题:解放区的政权和人民军队的合法化。

25、刘邓大军挺进大别山(A)

1947年夏,刘伯承、邓小平挺进大别山,标志着人民解放军转入战略进攻,刘邓大军开辟大别山根据地,严重地威胁了国民党统治中心南京和武汉。

26、三大战役和渡江战役(A)

(1)战略大决战——三大战役:

辽沈战役 淮海战役 平津战役

时间 1948年9月—11月 1948年11月—1949年1月 1948年11月-1949年1月

指挥官 林彪、罗荣桓 刘伯承、邓小平、陈毅粟裕、谭震林 林彪、聂荣臻、罗荣桓

战果 解放东北;第一次人数上占优势 解放长江中下游以北地区,为渡江作战奠定基础 基本上解放华北地区

意义:三大战役沉重地打击了国民党的政治统治,极大地削弱了国民党的军事实力,至此,国民党军队的主力基本上被消灭,全国的解放已胜利在握。

(2)渡江战役:

1949年4月21日凌晨,毛泽东和朱德向中国人民解放军下达进军的命令。等候在长江北岸的解放军百万雄师,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。1949年4月23日,南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了。

27、人民解放战争迅速胜利的主要原因(B)

(1)从国民党方面说:①政治孤立,失去民心。②经济崩溃,物价暴涨。③军队厌战,士气低落。④贪官横行,统治腐败。⑤美援断绝,蒋桂分裂。

(2)从共产党方面说:①有马克思主义毛泽东思想的指导,走经过新民主主义向社会主义发展的道路。②有广大工农群众的支持。③有一支人民的革命军队,坚持武装斗争。④组成了一个广泛的统一战线,团结了一切可以团结的力量,共同奋斗。以上是人民解放战争取得胜利的主要原因,也是中国新民主主义革命取得胜利的基本经验。

28、近代经济和社会生活(A)

(1)张謇兴办实业,了解近代民族工业曲折发展的状况。

中日《马关条约》签订后,外国直接在中国内地设厂开矿,进行经济掠夺。这种状况激发起一部分官僚、地主和商人投资新式工业的爱国热情,民间出现投资设厂、兴办实业的高潮。张謇是1894年科举考试的状元,他抱着实业救国的志向,回家乡创办大生纱厂。大生纱厂后来逐步发展成为一家较大规模的棉纺织企业。20世纪20年代,张謇创办的企业处境艰难,濒临破产。他兴办实业的历程,成为中国民族工业曲折发展的一个缩影。

(2)轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现。

19世纪初轮船,火车传入中国,19世纪70年代后,中国开始假设有线电报,西方发明的照相和电影也传入我国。①1872年,轮船招商局在上海成立,经营沿海和内河的新式航运业。这是当时中国规模最大的民用企业之一;②1880年,开平煤矿为运送煤炭,修筑唐山至胥各庄铁路,次年竣工,全长11千米,中国开始拥有自己的铁路。以后,唐胥铁路向西延长至大沽口、天津,向东延长至山海关、绥中,全长276千米,1893年通车。这是当时中国最长的一条铁路;③1880年,清政府在天津设立电报总局。1881年,天津至上海之间的电线架设完工。电报沟通了中国各重要城市间的联系。④照相术于19世纪30年代末在西方国家诞生,40年代以后传人中国。19世纪晚期,照相这一西方科技文明成果开始走进清朝宫廷生活。不久,中国的许多城市都有了照相馆,拍照留影逐步融人社会生活。⑤1896年,上海徐园“又一村”放映“西洋影戏”,这是中国近代第一次放映电影。1905年,中国人自己拍摄了第一部电影《定军山》。这是一部京剧艺术记录片,它揭开了中国电影事业的序幕。20世纪初,随着技术的进步,电影从无声默片发展为有声电影。20世纪30年代,电影界涌现出一批优秀作品和演员,中国电影事业初具规模。

(3)《申报》、商务印书馆等,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。

《申报》:①19世纪70年代,《申报》在上海创刊。它是中国近代第一份商业性报纸。②特点:《申报》紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富。③影响:很快发展为全国著名的大报;它的办报形式大都为后来的报纸所继承,是中国大众传播媒体的先驱。

商务印书馆:①1897年,商务印书馆在上海创办。②特点:以编印新式教科书、工具书和翻译介绍西方的学术著作为主。③影响:是中国近代规模最大的文化出版机构之一。

(4)民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

辛亥革命后,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令,废除有损人格的跪拜礼,代之以文明简单的鞠躬、握手礼,取消“老爷”“大人”之类的称谓,代之以“先生”“君”等平等的称呼。

29、近代科技和思想文化(A)

(1)魏源的主要思想

魏源编著的《海国图志》,系统介绍了世界各国地理、历史和科技发展状况,提出了“师夷长技以制夷”的主张。魏源的思想是对闭关自守的传统观念的挑战。

(2)严复的主要思想

严复译述《天演论》,把西方进化论学说介绍给中国。他认为西方胜过中国,不仅在器械,而且在制度。中国只有变法维新,才能“自强保种”。严复以西学理论鼓吹变法,推进了维新运动的发展,是中国近代的启蒙思想家。

(3)詹天佑的主要成就

詹天佑是杰出的铁路工程师。1909年,他主持施工的京张铁路全线建成通车。这是中国人自己设计和修筑的第一条铁路干线。它的建成,振奋了民族精神,为中国工程界赢得了荣誉。

(4)侯德榜的主要成就

侯德榜是中国近代的科学家。1940年他发明了联合制碱法,被化工界命名为“侯氏制碱法”,从此,中国的制碱化学工业跃居世界前列。为抗战时期的民族工业做出了贡献。

第三部分 中国现代史(1949—现在)

1、新中国的成立及其历史意义(C)

(1)第一届政协第一次全体会议——为成立新中国作准备

①时间:1949年9月;②地点:北平;③主要内容:制定了《共同纲领》——具有临时宪法的性质(国名:中华人民共和国;国家性质:工人阶级领导的,工农联盟为基础的,人民民主专政的社会主义国家);

选举产生中央人民政府委员会和中央人民政府主席(毛泽东);确立了国旗、国徽、国歌、首都和纪年法。

(2)开国大典:时间:1949年10月1日,标志着中华人民共和国正式成立。

(3)新中国成立的意义:

标志着中国新民主主义革命已经取得伟大胜利,标志着中国人民受奴役受压迫的半殖民地半封建时代已经过去。中国人民从此站立起来,成为新国家、新社会的主人。中国历史从此揭开了新的篇章。

2、西藏和平解放(1951年5月)(A)

实现了除台湾及其附属岛屿和香港澳门外全国各地区各民族的大统一和大团结

3、抗美援朝战争(1950年10月—1953年7月)(A)

原因:美国侵略朝鲜,严重威胁我国安全;美国第七舰队入侵台湾海峡,阻止人民解放军解放台湾。

结果:1953年7月,美军被迫在《朝鲜停战协定》上签字,中朝取得了战争的胜利。

意义:极大地增强了中华民族的自信心和凝聚力;使新中国的国际声望得到了空前提高;为经济建设赢得一个相对稳定的和平环境。

认识:学习志愿军战士的爱国主义和革命英雄主义精神,树立热爱祖国、报效祖国的远大理想。

4、《土地改革法》和《中华人民共和国宪法》(A)

(1)《土地改革法》:为了满足广大农民对土地的要求,时间:1950年6月,中央人民政府公布了《中华人民共和国土地改革法》,在占全国人口大多数的新解放区,开展了土地改革运动。到1952年冬,除少数民族地区和台湾省外,全国基本完成了土地改革。

(2)《中华人民共和国宪法》:1954年第一届全国人民代表大会召开,通过了《中华人民共和国宪法》,它是我国第一部社会主义性质的宪法

5、和平共处五项原则与万隆会议(A)

(1)和平共处五项原则:①首次提出:1953年12月,与印度政府谈判时;②内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

(2)万隆会议(第一次亚非会议)——第一次由亚非国家自己举行的国际会议。①时间:1955年4月;②地点:印度尼西亚;③求同存异:同:与会各国都是反对殖民主义,保卫和平,争取民族独立和发展经济的共同利益。异:与会各国的处境不同、政治制度、意识形态存在差异。

6、第一个五年计划(1953—1957)的基本任务(A)

(1)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地促进农业、手工业的合作化;继续进行对资本主义工商业的改造;保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长。

(2)取得的成就:鞍山钢铁公司的大型轧钢厂、无缝钢管厂相继开工,长春汽车制造厂建成投产,第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气式飞机,武汉长江大桥 ,克拉玛依油田等(特点:主要的建设成就都集中在东北,都是重工业)

7、三大改造(B)

(1)内容及途径:①农业:主要把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路;②手工业:与农业相似;③资本主义工商业:实行“利用、限制、改造”的政策,从以加工定货为主逐步向公私合营过渡。1956年出现全行业公私合营的浪潮。

(2)三大改造的完成:①1956年底;②意义:标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位,社会主义制度在我国确立,我国进入了社会主义初级阶段。

(3)三大改造中的不足:在后期由于发展速度过于迅猛,工作过于急促和粗糙,在实际工作中出现了一些偏差。

8、“大跃进”和人民公社化运动——党在探索建设社会主义道路中的严重失误(A)

(1)大跃进的主要标志:盲目求快,片面追求工农业生产和建设的高速度。

(2)人民公社的特点:“一大二公”

(3)对大跃进和人民公社化运动的评价:是我国探索社会主义道路中产生的严重失误。虽然广大干部付出了辛勤劳动,但是,由于违背客观经济规律,高指标,瞎指挥,浮夸风、“共产风”等错误泛滥,工农业生产遭到严重破坏,国家和人民遭到建国后未曾有过的经济困难。

9、“文化大革命”(1966年—1976年)(B)

①发动的导火线:《评新编历史剧<海瑞罢官>》的发表;②开始的标志:1966年5月16日《中国共产党中央委员会通知》的通过(“五一六通知”的发表);③《炮打司令部——我的一张大字报》中的司令指国家主席刘少奇和中共中央总书记邓小平;④在文化大革命中被污蔑为“叛徒、内奸、工贼”的国家主席刘少奇被迫害致死被永远开除党籍,造成文化大革命中最大的一起命案,直到十一届三中全会后才被平反。国家主席遭到批斗,失去人身自由说明我国的民主和法制已经遭到了严重破坏。⑤“四五运动”为粉碎四人帮奠定了群众基础;⑥文化大革命的性质:由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。⑦危害:国家政权遭到严重削弱,民主与法制被肆意践踏,国民经济发展缓慢,全国大批共矿交通企业长期处于停产与半停产状态,人民生活水平基本没有得到提高。对教育文化事业的严重摧残,阻滞了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。中国与发达国家之间的差距拉大了。

10、重返联合国和中美建交(B)

(1)重返联合国:1971年10月,第26届联合国大会通过,中国重返联合国。(联合国安全理事会常任理事国成员:中国、美国、俄罗斯、英国、法国)

(2)中美建交:①1972年2月,尼克松访问中国,“改变中国的一周”,周恩来与尼克松“历史性握手”;

②1978年12月,中美双方发表《建交公报》;③1979年1月1日,中美建交,实现邦交正常化。

11、十一届三中全会——社会主义现代化建设道路上的伟大转折(C)

①时间:1978年12月;②地点:北京;③内容:确立解放思想、、实事求是的指导思想,作出把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大战略决策,形成以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。④意义:我国从此走上改革开放、建设中国特色社会主义的正确道路。

12、“两弹一星”和科技强军的重要性(B)

(1)“两弹一星”——原子弹、导弹、人造卫星①1964年10月第一颗原子弹爆炸,我国迈入有核国家行列;

②1966年10月我国成功进行了导弹核武器试验,实现了导弹和原子弹的结合;③1970年4月,“长征1号”成功发射我国第一颗人造卫星“东方红1号”,标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。中国在空间技术领域跻身于世界先进行列。(邓稼先:原子弹理论设计负责人,被誉为“两弹元勋”,1999年,追授“两弹一星功勋奖章”)

(2)科技强军:人民解放军导弹部队的组建和发展。

13、“籼型杂交水稻”及八六三计划(A)

①“东方魔稻”——第一代籼型杂交水稻,袁隆平,1973年培育成功;②八六三计划(《高新技术研究开发计划纲要》):1986年3月提出,涉及七大领域——生物、航天、信息、激光、自动化、能源、新材料、1996海洋高技术被列为第八大领域。

14、计算机网络技术的应用(A)

计算机与互联网技术是20世纪人类最伟大的发明之一。从20世纪80年代起,随着计算机技术的广泛运用,网络技术异军突起。网络以其方便、快捷和多样化的功能迅速深入到人们学习、工作和生活的方方面面,正在深刻地改变着整个世界。

我国于1986年开始网络建设,1994年正式与国际互联网连接。目前,我国正在加快发展信息技术和网络技术,以信息化带动工业化,力求实现社会经济的跨越发展。

15、家庭联产承包责任制(A)

(1)经济体制改革是首先从农村开始并取得突破的。在农村实行家庭联产承包责任制,1978年底安徽凤阳小岗村的农民率先用“包产到户”的形式改革农村经济体制并取得很大成效。以后以“包产到户”为主要形式的家庭联产承包责任制在全国全面展开。

(2)作用:在坚持土地公有制前提下,实现了农民责权利三者的紧密结合,极大地调动了农民的生产积极性,有利于促进农业生产的发展,解放了农村生产力。(注意:家庭联产承包责任制从本质上是调整了生产关系,适应了中国农村的生产力发展水平)

16、深圳等经济特区及其作用和影响(B)

(1)①1980年设置深圳、珠海、汕头、厦门为经济特区;②1984年开放14个沿海港口城市,逐步兴办经济开发区;③1985年在长三角、珠三角、闽东南和环渤海湾地区开辟经济开放区;④批准海南建省并成为经济特区(中国最大的经济特区);⑤1990年,开发和开放上海浦东新区。(对外开放的新格局:经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地)

(2)作用和影响:深圳等经济特区的创建成功,为进一步扩大开放积累了经验,有力推动了我国改革开放和现代化建设的进程。

17、国有企业的改革(A)

(1)国有企业改革的内容:①首先从扩大企业的自主权开始。国家放权让利,实行政企分开,所有权和经营权分开,以及利改税等政策;②发展经营、合资经营、联合经营、租赁经营等多种经营方式;③实行按劳分配为主的多种分配方式

(2)1992年邓小平南方讲话,为社会主义市场经济的建立指明了方向。1993年11月,中共中央通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,规定国有企业改革——国有企业改革的基本方向是建立现代企业制度。

18、人们生活方式与就业观念的变化及其原因(B)

(1)人们衣、食、住、行、用等方面的变化

①衣:改革开放前,大多数人都穿“中山装”和“解放装”。改革开放后,物质生活的日益丰富为人们服饰的改变提供了基础。现在,人们穿衣不再是单纯为了保暖遮体,更多的是为了把自己打扮得更漂亮或展示独特个性。

②食:改革开放前,人们一般以粗粮为主,鸡、鸭、肉难得一尝。20世纪80年代以来,细粮成为人们的主要食物。如今,全国绝大多数人不仅能吃饱,而且许多人还讲究要吃好,开始重视营养的全面与均衡了。

住:改革开放后,人们的住房条件有了很大改善。

③行:改革开放以来,公路、铁路、航空等交通设施发展非常迅速,四通八达的立体交通网已经形成,人们的出行越来越便捷。

④用:改革开放前,条件好的家庭才有缝纫机、自行车、手表和收音机,当时叫“三转一响”。改革开放后,电视机、洗衣机、空调等耐用消费品进入普通家庭。20世纪90年代以来,电话、电脑、手机这些昔日令人刮目相看的奢侈品,变得越来越普通,高档住房、高级骄车已进入寻常百姓家。

(2)人们就业观念的变化及其原因

在长期的计划经济体制下,在政府机关和国营企事业单位工作的人,职业和职位都非常稳定,人们形象地将其比喻为“铁饭碗”。改革开放政策的实行,特别是社会主义市场经济的建立,“铁饭碗”逐渐被打破,各种形式的劳动就业和劳动合同制逐步推行。现在,劳动者自主择业已占主导地位,以前人们“等、靠、要”的就业观念正在转变。

19、民族区域自治制度(A)

是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度。1947年5月,内蒙古自治区建立;1955年10月新疆维吾尔自治区成立;1958年3月广西壮族自治区成立;1965年9月,西藏自治区成立。

20、“一国两制”与港澳回归(B)

(1)完成祖国统一的基本方针——一国两制(邓小平、首先针对台湾问题提出)

一国两制的内容:在一个中国的前提下,我们国家的主体部分坚持社会主义,香港、澳门、台湾是中国不可分割的一部分,作为特别行政区仍然保持资本主义制度。

(2)首先被运用于解决香港问题,开始由构想进入实践。①1984年12月,中英联合声明签署;1997年7月1日,香港回归;②1987年4月,中葡联合声明签署;1999年12月20日,澳门回归。

21、建国后教育、文化艺术、体育(A)

(1)教育:①我国实施科教兴国的战略;②1986年,《中华人民共和国义务教育法颁布》,20世纪末,全国普及义务教育人口覆盖率达到80%;③1977年底,恢复高考,此后,我国高等教育迅速发展。

(2)文艺体育方面:①20世纪五六十年代著名的长篇小说《青春之歌》《红旗谱》《创业史》《红岩》;②1981年设立矛盾文学奖;③1991年开始实施“五个一工程”;④中国奥运史上金牌零的突破——1984年,许海峰;⑤中国第一个乒乓球世界冠军——容国团。

22、邓小平理论(C)

“邓小平理论”的科学称谓首次使用是在1997年9月召开的中共第十五次代表大会上。成为我国在改革开放和社会主义现代化建设的光辉旗帜。

第一部分 中国古代史

1、中华文明的起源(A)

(1)中华大地的远古人类

①目前我国境内已知最早的人类,是距今约170万年的元谋人。②距今约70万—20万年,生活在北京周口店的原始人类被称为“北京人”。他们已经能直立行走,会制造不同用途的石制工具,会使用天然火。

③距今约1.8万年,在北京周口店又生活着一种原始人类——“山顶洞人”。他们已经能够人工取火,并懂得打磨石器。

(2)氏族聚落

①距今约6000多年的黄河流域的半坡聚落位于陕西西安半坡村。他们已会种植粟、白菜或荠菜等农作物,所以我国是最早种植粟的国家之一。他们普遍使用磨制石器,陶器是那时人们日常用具,绝大多数是彩陶。

②距今约7000年的长江流域的河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村。普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具。主要种植水稻,所以我国是世界上最早种植水稻的国家之一。他们还饲养猪、狗、水牛等家畜。

(3)炎帝和黄帝

①在古史传说中,炎帝和黄帝是黄河流域的部落联盟首领。距今约4 000多年前,在部落联盟的争战中,炎帝和黄帝联合打败了以蚩尤为首的部落。后来,炎帝和黄帝为争夺中原地区,又在“阪泉之野”大战,炎帝战败并归服黄帝。炎帝和黄帝部落走向联合,形成后来华夏族的主体。

②相传炎帝是中华原始农业和医药学的创始人,因此号称神农氏。相传黄帝造出富室、车船、兵器、衣裳,还让下属发明文字、历法、算术和音乐。

③炎帝和黄帝的品德、才能、功绩为后人所称颂、崇敬,在中华民族有崇高威望,成为人们心目中的“人文始祖”。

(4)尧舜禹的传说

2、夏朝的建立和夏商西周三代的更替(A)

(1)夏朝的建立:约公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家夏朝,都阳城,我国历史开始跨入文明时代。

(2)夏、商、西周三代的更替:约公元前1600年,商汤灭夏桀,建立商朝,都毫(今河南商丘北)。约公元前1300年,商王盘庚迁都到殷(今河南安阳)。后代又把商朝称为殷。公元前1046年,周武王牧野之战后灭商纣,建立西周,都镐京(今陕西西安西)。公元771年,犬戎攻破镐京,灭西周。公元前770年,周平王迁都洛邑(今河南洛阳),史称东周(包括春秋和战国两个时期)。

3、禅让制、王位世袭制、分封制(B)

(1)禅让制:以相对和平方式推举部落联盟首领继承人的制度。传说时代,尧传给舜,舜又传给禹。

(2)王位世袭制的形成:禹死后,其子启继承父位,开始“家天下”历史,王位世袭制代替了禅让制。评价:由“公天下”到“家天下”是历史的进步(因为有利于生产力的发展)。

(3)西周的分封制:

①目的:周王为巩固对周边的统治,形成对全国的控制网。

②主要内容:“授民授疆土”,并规定受封者相关义务。(包括必须服从周王的命令,治理诸侯国,保卫周王。必须定期到周室朝觐、纳贡和服役。诸侯国保持密切联系,共同抵御“蛮”“夷”“戎”“狄”等)

受封对象:亲属、功臣和前朝贵族。

③作用:打破了夏商时期众邦林立的状态,加强了周王室与诸侯国的经济文化联系,维护了周朝的统治;扩大了西周的影响,密切了与边地少数民族的关系,推动了边远地区的经济开发与文化的发展。

4、春秋五霸和战国七雄(A)

(1)春秋五霸:春秋时期在争霸战争中先后称霸的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王(吴王阖阊、越王勾践)等。最先称霸的是齐桓公。原因:一是任用管仲为相,改革内政、军制,发展生产,富国强兵,有争霸实力;二是提出“尊王攘夷”的口号;三是拥有山海渔盐之利,奠定了物质基础:标志:齐桓公于公元前651年葵丘会盟,称霸中原。

(2)战国七雄:齐楚燕赵韩魏秦。军事上武力激战,政治、外交上“合纵”“连横”。

5、孔子及“百家争鸣”(A)

(1)伟大的思想家、教育家——孔子:春秋末年鲁国人,儒家学派创始人,主要思想“仁”和“礼”。在教育上主张“有教无类”,开平民教育先河;主张“当仁不让于师”“因材施教”等。其言论被整理成《论语》。

(2)百家争鸣:

(1)出现背景:春秋战国社会变革。

(2)主要派别:儒、墨、道、法等。

(3)思想争鸣:如在治理国家的问题上,墨家以“兼爱”、儒家以礼、法家以法、道家以“无为而治”等主张相互影响,有力地促进了思想文化的发展。

学派 时期 代表 主要观点

儒家 春秋晚期 孔子 提出“仁”的学说,主张“为政以德”“爱人”。

战国 孟子 主张“仁政”,提出“民贵”“君轻”。

墨家 战国 墨子 主张“兼爱”“非攻”,支持正义战争。

道家 春秋晚期 老子 “祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏”。

战国 庄子 主张“道法自然”“无为而治”,应该与自然和谐发展。

兵家 春秋 孙子 知彼知己,百战不殆。

战国 孙膑

法家 战国 韩非 主张中央集权,加强法治。

6、商鞅变法(C)

①变法的背景:秦孝公初期,国力落后;引进人才,变法图强。②内容:编制户口,加强刑罚;奖励生产;奖励军功;承认土地私有;推行县制;统一度量衡。③作用:秦国通过变法富强起来,为以后兼并六国打下坚实的基础。④认识:变革不会一帆风顺,变革中有进步,有成功,也有失败和反复,说明社会就是在复杂的矛盾中不断前进的;变革需要勇气,往往历史的进步总是要付出一定代价;变革者个人的悲剧与变革的成败不能混谈。

7、秦统一和加强中央集权及其意义(C)

(1)秦统一:公元前230-前221年,秦国先后兼并韩、赵、魏、楚、燕、齐,建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家,都咸阳。

(2)秦始皇加强中央集权的措施及其意义:

措施:①采用“皇帝”称号,确立皇帝至高无上地位;②中央设“三公”,地方设郡县③车同轨、书同文、统一货币和度量衡;④修筑长城;⑤焚书坑儒,加强思想统一。

意义:秦统一后推行的各项措施,加强了各地的经济文化联系,这些措施沿袭了两千多年,奠定了我国长期统一的基础,对中国的发展产生了重大的影响。

8、汉武帝(C)

(1)推进大一统措施:①接受董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”,确立儒家学说正统思想;②接受主父偃建议,颁布“推恩令”,削弱封国势力;③加强监察制度;中央设立司隶校尉,监督和检举京师百官以及皇族的不法行为;地方设刺史,监督地方官员,抑制打击地方豪富。④加强与周边少数民族关系,巩固边远地区统治。

(2)影响:①出现政治、经济、思想文化大一统局面,统一的多民族国家得到巩固;②封建专制主义中央集权制度得到完善;③西汉进入鼎盛时期。

9、张骞通西域(A)

公元前138年、公元前119年,受汉武帝委派,先后两次出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系。

10、丝绸之路(C)

汉朝开辟的横穿欧亚的陆上商道,从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。中国的精美丝绸是这条交通线上运输最多的商品,因此有“丝绸之路”美称。它是东西方经济文化交流的桥梁。

11、三国鼎立形成(A)

220年,曹丕废汉献帝,改国号为魏,都洛阳,221年,刘备成都称帝,史称蜀,222年,孙权称帝,国号吴,都建业。

12、江南的开发(A)(参照第19条相关知识,主要是了解江南开发的原因、过程及表现)

13、北魏孝文帝改革(B)

①目的:为了便于学习和接受汉族先进文化,进一步加强对黄河流域的控制。②内容:494年将都城从平城迁到洛阳;汉化措施(穿汉服、学汉语、用汉姓、与汉人通婚)。③作用:促进民族融合,有利于统治区政治、经济及文化的发展。

14、贞观之治、武则天、开元盛世(B)

(1)贞观之治:

①背景:唐太宗吸取隋亡教训,厉行清明统治,他善于用人,虚心纳谏,推行革新。

②措施:经济上:轻徭薄赋,并允许纳物代役,减轻人民负担;政治上:完善隋代三省六部制(中书:起草政令;尚书:负责执行,下设六部;门下:负责审核)。颁布《唐律疏议》(中国现存的最早的完备法典),重视法制。加强了中央集权,巩固了统治;思想文化上:完善科举制。——“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”进一步巩固专制制度;民族关系上:开明的民族政策。——促进边疆各族发展(被北方少数民族尊称为“天可汗”;派文成公主入藏与松赞干布联姻等);有利于多民族国家的巩固;外交上:对外开放(玄奘西游、国际大都市长安)。——促进社会发展;提高国际影响力。

③评价:其统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,他也成为我国历史上一位很有作为的封建皇帝。(评价历史人物的方法:一分为二的原则;注意对其言行进行评价,其言行在当时是否有利于国家统一、生产力发展、民族融合、社会稳定、有所创新、国际地位的提高)

(2)武则天:我国历史上唯一的一位女皇帝。统治前期,重用酷吏,严厉打击反对她的元老重臣、勋贵旧族,借此打破大族控制政局、垄断高官的局面。改《贞观氏族志》为《姓氏录》,将武氏列为一等,提高五品以上包括因战功升至五品的士兵的政治地位。发展科举考试,扩大统治基础。注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展。巩固开拓边疆,其统治史称有“贞观遗风”,为唐朝全盛奠定基础。

(3)开元盛世:唐玄宗是很有才能的政治家,重用人才,整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度进行改革,重视社会生产,使唐朝进入了前所未有的盛世局面,被誉为“开元盛世”。

15、隋唐科举制度及明清八股取士(B)

(1)隋唐科举制度①定义:科举制是通过分科考试来选拔官吏的制度,强调了以才能为选官标准的原则。在隋唐时期创立并逐步完善的。②主要内容:主要科目有明经和进士。明经科主要测试考生记诵儒家经典的能力,比进士科相对容易些。进士科包括策问,加试经史、杂文,后来杂文专考诗赋。策问以解决社会实际问题为目的,考察治理政事的能力。人们普遍推重进士科。③评价:实行科举制,便于在全社会范围内选拔人才-扩大了中央政权的社会基础;增强了国家机构的活力和办事效率;激发了读书人的自信和热情,他们进入统治集团后,推动了一系列改革,开创出政治、经济、文化及民族关系的崭新局面,给社会带来革新气象和创造精神。

(2)八股取士:明清时期科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照固定的八个连续的部分即“八股文”形式。为了在科举考试中获得好成绩,学生从小就死背经书,练习八股文的写作,完全脱离现实生活,无法培养实际能力。科举制在很大程度上演变成朝廷钳制人们思想的工具。

16、唐代中外文化交流(B)

①遣唐使来华交流,对日本的生产、生活与社会发展产生深远影响;(结合“大化改新”)②鉴真东渡日本,对中日经济文化交流做出了杰出贡献;③玄奘西行成为第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。④唐都长安成为国际性大都市。(中外文化交流特点:具有双向性)

17、唐代的民族交往(A)

唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”;唐与吐蕃关系友好唐太宗派文成公主入藏,奠定了汉藏密切交往的基础。

18、辽、宋、西夏、金等政权的并立(A)

(1)政权建立:916年,契丹阿保机建立政权,都上京,后改国号为辽;960年,赵匡胤建立北宋,都汴京;1038年,党项族元吴称大夏国皇帝,都兴庆;1115年,女真阿骨打称帝,建立金政权,都会宁。

(2)碰撞与交融:宋辽战与“澶渊之盟”;宋夏和战;金灭辽,“靖康之变”金灭宋;以岳飞为代表的南宋军民抗金斗争及宋金和议;北宋与辽、西夏的榷场贸易,辽、西夏接受中原先进文明;金统治者注意学习先进的汉族文化、习俗,推动女真族完成封建化的过程。

(3)认识:北宋、辽、西夏是三个并立的政权,既有对立和斗争,也有共同发展、友好往来,相互学习,而后者是民族关系中的主流。中华民族在密切交往中进一步融合。

19、宋代的社会生活、南方发展和古代经济重心南移(A)

(1)宋代的社会生活:①瓦子和茶肆;②丰富的节日生活。(春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等)

(2)①促进经济重心转移的原因:①南方自然条件好;②政治中心南移;③北方战乱,南方安定,为经济发展提供有利的社会环境;④北民南迁,农业劳动力增加,并且带去先进的工具和技术;⑤统治阶级为保证国用,调整政策,注意兴修水利(太湖、江淮),重视生产的发展;民族融合,共同开发。

②过程:开始于魏晋南北朝时期,虽然经济中心仍在关中和中原地区,但淮河流域和江南地区经济发展较快,南北经济趋向平衡,为以后经济重心的南移奠定了基础;唐朝安史之乱后,经济重心开始转移到南方;而到宋代已成定局(南宋时南方超过北方);从走向看,是一条不平衡的对称线:北不如南,西不如东,离对称轴线越远,经济则越落后,靠轴线越近,则经济越发展。这是历史运动的结果。清朝前期,经济重心不可逆转地移至南方,江南地区不仅是农业经济中心,也是工商业中心,在这里产生了资本主义生产关系的萌芽。

③主要表现:①形成长江流域的经济已超越黄河流域的经济格局;②水利、农作物、经济作物产量、品种都有发展(占城稻);③手工业发展表现在煤的产量与使用均在世界首位;钢铁居世界水平。丝织业、棉织业、制瓷业,尤其在造船业上发展较快;④商业已成为南方政权的主要财政来源,纸币出现是世界最早;⑤南方人口超过北方;⑥海外贸易发展,广州等地设市舶机构管理海外贸易,在重要港口设“蕃坊”“蕃市”“蕃学”等。

20、成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝及民族关系发展(B)

(1)政权沿革:1206年,成吉思汗统一蒙古;1260年忽必烈继承汗位,1271年建立元朝,1272年都大都。

(2)民族关系发展:

①进入中原的契丹人、女真人等与汉族逐渐融合;②在中国境内出现一个新的民族——回族。

21、明清加强专制统治的主要措施(B)

(1)明朝时期:①朱元璋废除实行了1 500多年的宰相制度,权分六部,直属皇帝指挥;②朱元璋设立锦衣卫,专门侦稽官民言行;明成祖设立特务机构东厂,监视百官、百姓,“厂卫”,成为专制皇权的可靠支柱;

③朱元璋设立廷杖制度,君臣成为主仆,皇帝树立绝对权威。

(2)清朝:①雍正帝增设军机处,皇权高度膨胀;②文字狱:明清统治者对违背统治思想与触犯皇帝威严的言行残酷打击,制造“文字狱”,实行文化专制,使当时的文人不敢表露独立的思想,思想界陷入“万马齐喑”的沉闷气氛中。

22、郑和下西洋(A)

(1)背景与目的:明初,社会安定,国力雄厚。为宣扬国威和到西洋取宝,不计经济效益。

(2)过程与规模:1405-1433年,先后七次。船队拥有当时世界上最先进的船只和航海技术,船上配备航海图和罗盘针,最远到达非洲东海岸和红海一带。

(3)评价:①作用与意义:郑和下西洋遍访亚非30多个国家和地区,加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流,促进了南洋地区社会经济发展。是我国航海史上的壮观之举,比欧洲远航早半个世纪。②局限性:郑和下西洋的目的主要是宣扬国威和到西洋“取宝”,不计经济效益;用来输出的物品也大多由官府督造或低价强征硬派,造成大量手工工匠逃亡。随着明朝国力衰退,远洋航海壮举也最终被当成“弊政”而遭废止。

23、戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战(A)

(1)戚继光抗倭:明中期海防松弛,倭患严重,戚继光受命浙东抗倭,其军队称“戚家军”,1561年获台州大捷,荡平浙江境内的倭寇。后又赴福建、广东抗倭,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。

(2)郑成功收复台湾:明末,荷兰殖民者侵占我国台湾地区,屠杀、压榨百姓。1661年,在东南沿海坚持抗清斗争的郑成功率领大军从金门出发,在当地高山族人民的帮助下,顺利在台湾登陆,并迅速包围了入侵的荷军。1662年,在打败殖民者后,荷兰总督被迫签字投降,台湾又回到祖国的怀抱。郑成功收复台湾,给荷兰殖民者以沉重打击,对亚洲其他国家也间接起到保护作用。

(3)雅克萨之战:1685年、1686年,康熙帝先后两次出兵雅克萨,给沙俄侵略军重创,迫使沙俄政府同意通过谈判解决中俄两国边界问题。1689年,中俄在尼布楚谈判,签订了双方第一个边界条约《尼布楚条约》。条约从法律上肯定了中国对黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛的主权;还规定两国商旅凡持有护照者,可过境进行贸易。《尼布楚条约》签订后,中俄东段边境地区相对稳定,两国人民和平往来,贸易得到很大发展。

24、清朝加强对边疆地区的管辖和维护国家统一的主要措施(A)

(1)巩固西北边疆:平定准噶尔部和回部大小和卓叛乱,重新统一新疆,促进了维吾尔族同中原地区的交流,对巩固西北边疆起到重大作用。

(2)紧密与西藏联系:确立达赖和班禅中央政府册封制度;清朝设置驻藏大臣管理西藏,并制定“金瓶掣签”制度,密切西藏同内地联系,有利于西藏地区经济发展,进一步使西藏成为祖国不可分割的领土。

(3)清朝还在伊犁、吉林、黑龙江、盛京、乌里雅苏台等地设立将军,在西北各地设立参赞大臣等官职,兼管军务和民政,大大加强了中央对边疆和少数民族地区的管辖。

25、闭关锁国的表现及影响(B)

(1)主要表现:限制对外贸易,限制国产货物出口;减少通商口岸数量;禁止教外国人汉语;盲目自大;排斥西学;监视外商等方面。

(2)后果与影响:有防御西方殖民势力的一面,它严重的后果是:限制了我国对外贸易和航海事业的发展,阻碍了中外文化的交流。闭关自守最终不能扭转中外力量的对比,不能从根本上抵挡殖民势力的侵略,反而进一步导致闭目塞听,社会保守,停滞不前和倒退,使中国更加远离世界发展的潮流。

26、古代数学、医学、青铜工艺成就(A)

(1)数学:①成书于东汉时期的《九章算术》。总结了周秦到汉代的数学成就,记载了与生产实践密切相关的田亩面积和谷仓容积的计算方法,还总结出负数运算、一元二次方程解法等当时世界最先进的数学运算方法,标志着以计算为中心的中国古代数学体系的形成;②南朝祖冲之是世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位的人,比欧洲早了约1 000年。

(2)医学:①东汉华佗擅长针灸和外科手术,他研制成全身麻醉药剂—麻沸散,是世界医学上的创举,被誉为“神医”;②张仲景著《伤寒杂病论》,奠定了中医治疗学的基础,被后世尊称为“医圣”;③明代杰出医学家和药物学家李时珍的《本草纲目》,被誉为东方医学巨典。

(3)青铜艺术:商朝青铜铸造业高度发展,青铜工艺十分精湛。司母戊鼎是目前世界上已发现的最大的青铜器,集中反映了中国古代青铜工艺的成就。

27、汉字的演变和古代书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈的主要成就(A)

(1)中国古代汉字的演变:商朝甲骨文是一种比较成熟的文字,我国有文字可考历史始于商朝;青铜器上铸刻的文字称为金文,是研究西周历史的重要资料,对研究汉字的发展与书法艺术也有重要价值;秦始皇统一后规定小篆为标准文字,颁行天下,后又推行更为简便的字体隶书。

(2)古代书法、绘画主要成就:①东晋王羲之书法有“飘若浮云,矫若惊龙”美称,代表作《兰亭序》,被后人尊为“书圣”;②东晋顾恺之擅长人物画,代表作《女史箴图》和《洛神赋图》;③北宋张择端《清明上河图》栩栩如生描绘汴京日常社会生活和习俗风情。

(3)雕塑:①秦始皇陵兵马俑:秦始皇陵兵马俑是秦汉雕塑的杰作。②三大石窟:莫高窟石窟:甘肃敦煌莫高窟又称“千佛洞”,至今保存着北朝、隋唐、宋元等时期的近500个洞窟,其中大部分是唐朝时期开凿的。窟中有大量精美生动的彩色塑像和壁画,是世界上现存最大的石窟之一。云冈石窟:山西大同云冈石窟开凿于北魏中后期,是研究我国佛教石刻艺术的宝贵财富。龙门石窟:河南洛阳的龙门石窟,是北魏迁都洛阳后开始大规模建造的,大部分为唐朝开凿。龙门石窟是利用岩面雕刻而成的,充分体现了我国古代雕刻技术的高超。

(4)音乐:湖北随州战国墓中出土的一套编钟,得到中外艺术界的高度评价。

28、唐诗、宋词和明清小说(A)

(1)唐诗:“诗仙”李白,作品具有浪漫主义精神;“诗圣”杜甫,经历了唐朝由盛转衰的变化,将个人遭遇与国家和人民的命运紧密联系在一起,创作了大量忧国忧民、反映社会现实生活的作品,称为“诗史”。(2)宋词:词是一种新的诗歌体裁,起源于民间,句子长短不一,适于表达丰富的思想感情。代表词人包括苏轼、李清照及辛弃疾。他们的代表作分别是:《念奴娇‘赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》《如梦令,昨夜雨疏风骤》《声声慢·寻寻觅觅》《菩萨蛮·书江西造口壁》《破阵子·醉里挑灯看剑》。

(3)明清小说:罗贯中的《三国演义》是我国第一部长篇历史小说;施耐庵的《水浒传》是根据北宋末年宋江起义的题材创作而成。吴承恩的《西游记》是一部长篇神话小说;曹雪芹的《红楼梦》是中国古典小说的颠峰。

29、都江堰、长城、大运河、赵州桥、北京故宫(A)

(1)战国李冰父子修建的大型水利工程都江堰,分“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等部分,代表了我国2000多年前得水利工程先进水平。

(2)秦朝修筑了西起临洮,东到辽东的万里长城,反映了古代劳动人民的智慧,成为民族的象征;明长城,东起鸭绿江,西至嘉峪关,全长6000多公里,无论规模、质量都达到了历史最高水平。

(3)隋炀帝开凿的贯通南北的大运河,连接五大水系,全长2 000多千米,是古代世界上最长的运河。

(4)隋朝李春设计修造的赵州桥,是世界上保存完好、最古老的一座单孔大石桥,被誉为“世界建桥史上的一个奇迹”。

(5)明清时期修建的北京故宫是我国现存规模最大、最完整的古建筑群,体现了我国古代城市建筑和宫殿建筑的典型风格,是东方建筑艺术的结晶。

30、四大发明及其影响(C)

(1)造纸术:①西汉先后出现絮纸和麻纤维纸。②东汉宦官蔡伦于105年改进造纸术,制造植物纤维纸。③造纸术4世纪传到朝鲜,后来又传到越南和日本,8世纪传到中亚,并经阿拉伯人传到非洲和欧洲。

(2)印刷术:①隋唐已有雕版印刷的佛经、日历和诗,现存世界上最早的有确切时间的雕版印刷品是868年我国印制的《金刚经》卷子。②11世纪中叶,北宋毕异发明活字印刷术,比欧洲早400多年。③活字印刷术发明后,向东传入朝鲜、日本,向西传入埃及和欧洲,改变了当时欧洲只有僧侣才能读书和受高等教育的状况。

(3)指南针:①战国时期发现磁石指南特性,发明“司南”。②北宋已会使用磁针指南,后来把磁针装在罗盘上,制成指南针用于航海。③13世纪指南针传到阿拉伯和欧洲各国,对世界经济文化的交流和发展起了巨大的推动作用,同时也促进了各国航海事业发展,并为新航路的开辟和实现环球航行提供了重要条件。

(4)火药:①唐朝时孙思邈在《丹经》一书中最早提到了火药的配方,唐末火药开始用于军事。②北宋时火药已广泛在军事上使用。③我国发明的火药在13世纪中期传入阿拉伯,后来又由阿拉伯传入欧洲。

31、《水经注》《齐民要术》《天工开物》(A)

北魏杰出地理学家郦道元编著《水经注》,既是一部优秀的地理学著作,同时具有很高的文学和史学价值。从书中可知中国是世界上最早懂得使用石油资源的国家;贾思勰的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农学著作,也是世界农学史上的优秀著作;明末宋应星的《天工开物》被誉为17世纪中国科技的百科全书。

第二部分 中国近代史(1840—1949)

1、林则徐虎门销烟(A)

1839年6月3-25日,林则徐下令将缴获的鸦片在广州虎门海滩当众销毁。

2、中英《南京条约》、鸦片战争的影响(C)

(1)中英《南京条约》的主要内容:①割地——割香港岛给英国;②赔款——2100万银元;③通商——广州、厦门、福州、宁波、上海;④协税——英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

(2)影响:中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端。

3、太平军抗击洋枪队(A)

1862年,太平军在浙江慈溪战斗中,击毙了洋枪队头目华尔。

4、英法联军火烧圆明园(A)

1860年10月,英法联军火烧皇家园林——圆明园。这是人类文明史上的一次浩劫。

5、甲午中日战争,《马关条约》及影响(B)

(1)甲午中日战争——时间:1894—1895年;在黄海战役中,邓世昌英勇抗敌,以身殉国;1895年初,日军攻占威海卫,北洋舰队全军覆没。同年4月,李鸿章与日本首相伊藤博文签订了《马关条约》,战争结束。

(2)《马关条约》的主要内容:①割地——辽东半岛、台湾、澎湖列岛;②赔款——2亿两白银;③开放通商口岸;④设厂——允许日本在通商口岸设厂。

(3)影响:《马关条约》大大加深了中国半殖民地化程度。

6、左宗棠收复新疆(A)

为了粉碎英、俄利用阿古柏分裂新疆的阴谋,清政府任命左宗棠为钦差大臣进军新疆,左宗棠采取“先北后南,缓进急战”的策略,收复了除沙俄强占的伊犁地区以外的新疆全部领土。1884年,清政府在新疆设立行省。

7、洋务运动(19世纪60年代—90年代)及其地位和作用(C)

(1)目的:学习西方先进的生产技术和练兵方法,建设近代化国防,以维护清政府的统治。

(2)代表人物:中央以奕诉为代表。地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。

(3)洋务派的主要活动:①前期,以“自强”为口号,采用西方先进生产技术,创办近代军事工业。如创办安庆军械所、江南制造总局、福州船政局等一批近代军事工业;②后期,又提出“求富”口号。开办民用工业,以辅助军事工业。主要有李鸿章在上海创办的轮船招商局,张之洞创办的汉阳铁厂、湖北织布局等。70年代到80年代中期,洋务派筹建了南洋、北洋、福建三支海军。

(4)地位和作用:洋务运动是一次失败的封建统治者的自救运动。它没有使中国走上富强的道路,但它引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代工业企业,在客观上刺激了中国资本主义的产生和发展,推动了中国近代化的进程。对外国经济势力的扩张,也起了一些抵制作用。

8、戊戌变法(1895年,康有为、梁启超)及影响(C)

(1)兴起:“公车上书”。1895年,《马关条约》签订的消息传到北京,康有为、梁启超联合各省参加会试的举人一千三百多人,上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法图强,历史上称这次上书为“公车上书”。“公车上书”揭开了维新变法运动的序幕。

(2)发展:公车上书失败后,维新派在各地创办报刊,组织学会,开办学堂,培养人才,宣传维新思想,制造变法舆论。

(3)高潮:从1898年6月11日,光绪帝颁布《定国是诏》,实行变法,到9月21日,慈禧太后发动政变,变法失败,前后103天,因此叫“百日维新”。1898年是旧历戊戌年,历史称这次变法为“戊戌变法”。

(4)主要内容:发展农工商业;训练新式陆海军;创办报刊,开放言论;开办新式学堂培养人才等。同时规定,今后科举考试废除八股文,取消多余的衙门和无用的官职。

(5)影响:有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播,有利于资产阶级知识分子参与政权,在社会上起了思想启蒙作用,变法图强的社会呼声日益高涨,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。

9、孙中山的主要革命活动,武昌起义和辛亥革命的意义(C)

(1)孙中山主要革命活动:①1894年,在檀香山建立兴中会,喊出“振兴中华”的口号,这是中国第一个资产阶级革命团体。②1905年,在日本东京成立中国同盟会,孙中山被推举为“总理”,这是中国第一个资产阶级革命政党。《同盟会的政治纲领》:“驱逐鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权。”③孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的革命纲领阐发为“民族、民权、民生”三大主义,三民主义成为孙中山领导辛亥革命的指导思想。④孙中山领导革命党人发动了一系列起义。

(2)武昌起义:1911年10月10日,这次革命又称“辛亥革命”。

(3)辛亥革命的历史意义和局限性

是中国历史上的一次反帝反封建的资产阶级民主革命。它推翻了两干多年的封建君主制度,建立资产阶级共和国使民主共和的观念深入人心。由于资产阶级政治上的软弱性,它不可能充分依靠和发动广大群众,这次革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。但是,孙中山和他领导的辛亥革命的伟大历史功绩,永远闪耀着光芒。

10、陈独秀、胡适、鲁迅等人和新文化运动的地位和作用(1915年,陈独秀、胡适)(B)

(1)背景:北洋军阀统治时期在文化领域里推行尊孔复古的反动政策,复古思想到处泛滥。一些帝国主义分子也乘机兴风作浪。目的:反对尊孔复古。

(2)领袖人物:陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适。主要代表人物及活动:①陈独秀创办《新青年》,以《新青年》和北京大学为主要阵地宣传民主和科学;②胡适发表《文学改良刍议》,主张用白话文代替文言文。

(3)两面旗帜:民主和科学。

(4)阵地:以《新青年》为主要阵地,掀起了新文化运动。

(5)主要内容:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学;把斗争锋芒指向维护封建制度的孔教。

(6)地位和作用:新文化运动是中国近代一场思想启蒙运动。(性质)它促使人们追求民主和科学,冲破封建思想的罗网,探索救国救民的新出路,在近代中国掀起了一场思想解放的风暴。为马克思主义在中国的传播,创造了条件。

11、五四运动(1919年)(B)

(1)原因:1919年巴黎和会上,英、法、美等国操纵会议,把德国在山东的权益转给日本。巴黎和会上中国外交的失败成为五四运动的导火线。.

(2)开始:1919年5月4日,北京学生在天安门前集会,游行示威,喊出“外争国权,内惩国贼”等口号,运动开始。

(3)转折:1919年6月5日,运动中心由北京转到上海,工人罢工声援学生运动,无产阶级成为运动主力。标志着无产阶级登上政治舞台。

(4)意义:是中国近代史上具有划时代意义的事件,标志着中国新民主主义革命的开始。

12、中国共产党的成立及其意义(1921年)(B)

(1)成立:1921年7月23日,中共一大在上海召开。

(2)主要议程:①确定党的名称为“中国共产党”;②党的奋斗目标是社会主义和共产主义;③当前任务是组织、开展工人运动;④选举产生党的领导机构——中央局,陈独秀为书记。

(3)历史意义:标志着中国共产党的诞生,中国革命的面目焕然一新。

13、黄埔军校和北伐战争(A)

(1)黄埔军校(1924年5月):①军校建立:1924年5月,孙中山在广州黄埔创办“中国国民党陆军军官学校”;②军校性质:国共第一次合作后建立的革命军校;③军校总理:孙中山;校长:蒋介石;政治部主任:周恩来;④军校特点:①实行政治教育和军事训练并重;②注重培养学生的爱国思想和革命精神;⑤军校作用:培养了一大批优秀的政治和军事人才;为国民革命军的建立和北伐战争的胜利进行奠定了基础。

(2)北伐战争(1926年7月):①目的:推翻帝国主义和封建军阀,把革命推向全国;(打到列强,除军阀)②目标:吴佩孚、孙传芳、张作霖;③战略方针:集中兵力,各个歼灭。④主力和先锋队:国民革命军;第四军叶挺独立团,为第四军赢得“铁军”的称号。⑤结果:在各地工农群众的支持下,北伐战争取得巨大成功。

14、南京国民政府的成立(A)

1927年,蒋介石在南京成立“国民政府”,建立起代表大地主大资产阶级利益的统治。

15、南昌起义和井冈山会师(A)

(1)南昌起义(1927年8月1日)①起义:1927年8月1日,周恩来、朱德、刘伯承、叶挺、贺龙等率领两万多人在南昌举行起义;②意义:打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,是中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队的开始。在中国共产党历史上开辟了一个新局面。

(2)井冈山会师(1928年4月)①井冈山革命根据地的建立。时间:1927年10月;人物:毛泽东;②意义:中国第一个农村革命根据地。开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;③井冈山会师。1928年4月,朱德、陈毅率南昌起义部队与毛泽东秋收起义部队会师,改编为中国工农红军第四军(第一支红军队伍),朱德任军长,毛泽东任党代表。

16、红军长征(1934年10月—1936年10月)(B)

(1)原因:第五次反“围剿”失利,红军被迫进行战略转移。

(2)转折:遵义会议。①时间:1935年1月。②内容:确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。③意义:遵义会议是党历史上生死攸关的转折点。

(3)胜利:1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁会师,长征结束。

(4)意义:①红军长征的胜利,是中国革命转危为安的关键;②长征的传奇性故事传遍国内外,表明中国共产党和中国工农红军是一支不可战胜的力量。

17、九一八事变(A)

①1931年9月18日夜,日本关东军炸毁了沈阳北郊柳条湖一段铁轨,却反诬中国军队破坏铁路,并以此为借口,炮击中国东北军驻地北大营,攻占沈阳城。这就是震惊中外的“九一八事变”。②蒋介石的态度:实行不抵抗政策。③结果:不到半年时间,东北三省沦陷。

18、西安事变(C)

(1)背景:随着民族危机的加深,在中共抗日民族统一战线政策的推动下,国民党内部产生分化。张学良、杨虎城接受“停止内战,一致抗日”的主张,和红军实行停战,要求蒋介石联共抗日。(2)经过:①为了逼蒋抗日,1936年12月12日,张学良、杨虎城联合行动扣押了蒋介石,实行“兵谏”。他们通电全国要求停止内战,联共抗日,这就是震惊中外的西安事变,又称“双十二事变”。②西安事变发生后,中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决。党中央派周恩来等到西安调停,与各方面进行协商。经过中国共产党和各方面的努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。西安事变得到和平解决。(3)意义:西安事变的和平解决,成为扭转时局的关键,它标志着国共两党第二次合作的初步形成,预示着联合抗日新局面的到来。十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

19、七七事变(A)

1937年7月7日夜间,日军在卢沟桥附近进行军事演习,借口一名士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军拒绝。日军悍然向卢沟桥守军发起进攻,并炮轰宛平县城。中国军队奋起抵抗,全国性的抗日战争从此爆发,又称七七事变,卢沟桥事变。

20、南京大屠杀(A)

1937年,日军又发动八一三事变,大举进攻上海0 1937年12月,日军攻陷南京,六周之内,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达三十万人以上。

21、血战台儿庄和百团大战(A)

战役名称 时间 指挥者 意义

国民党 台儿庄战役 1938年 李宗仁 抗战以来的重大胜利,鼓舞了抗战士气

共产党 百团大战 1940年 彭德怀 主动抗击日军的一次最大规模的战役,提高了八路军的威望,坚定了全国人民抗战的信心。

22、中共七大的主要内容(A)

①召开时间:抗战胜利前夕,1945年4月,延安;②内容:主要讨论抗战胜利后,中国将走什么道路的重要问题。毛泽东在大会作《论联合政府》的政治报告。制定了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量,在中国共产党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国。大会通过的新党章规定,毛泽东思想是党的指导思想。大会选举产生了以毛泽东为首的中央领导集体。

23、抗日战争胜利的历史意义(C)

是近代以来中国人民取得的反对外来侵略的第一次完全胜利。扭转了一百多年来中国人民反抗外国侵略的屡败局面,洗刷了近代以来的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点。中国人民为世界反法西斯战争的胜利,做出了重要贡献,也做出了巨大的民族牺牲。

24、重庆谈判(B)

(1)背景:抗战胜利后,中国面临两种命运的选择。蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判。蒋介石发动内战的方针早就定了;但是,为了进一步赢得准备内战的时间,也为了欺骗人民,他接连三次打电报,邀请毛泽东到重庆商谈国内和平问题。

(2)经过:①为了尽一切可能争取国内和平,戳穿蒋介石假和平真内战的阴谋。1945年8月,毛泽东等前往重庆,同国民党进行谈判;②1945年10月10日,国共双方代表签署《会谈纪要》(即《双十协定》)。③会议未解决的问题:解放区的政权和人民军队的合法化。

25、刘邓大军挺进大别山(A)

1947年夏,刘伯承、邓小平挺进大别山,标志着人民解放军转入战略进攻,刘邓大军开辟大别山根据地,严重地威胁了国民党统治中心南京和武汉。

26、三大战役和渡江战役(A)

(1)战略大决战——三大战役:

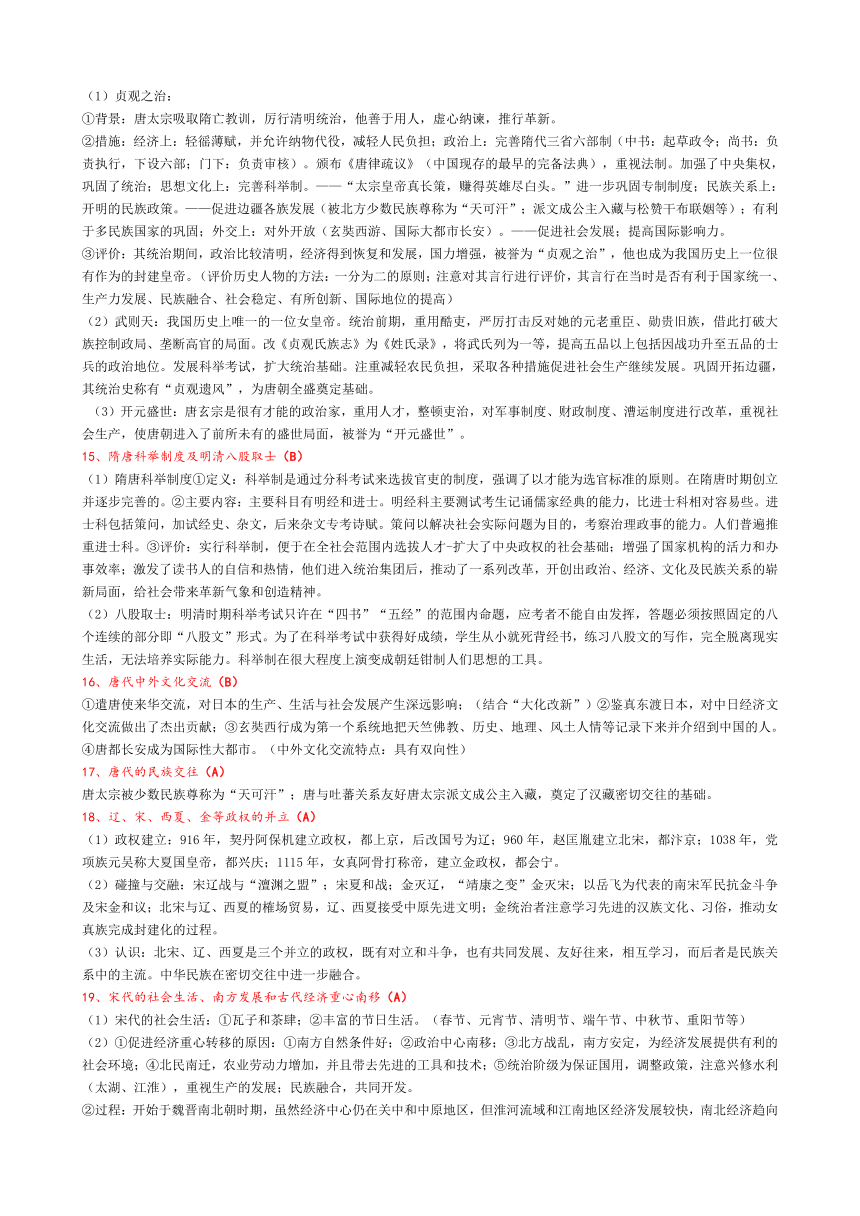

辽沈战役 淮海战役 平津战役

时间 1948年9月—11月 1948年11月—1949年1月 1948年11月-1949年1月

指挥官 林彪、罗荣桓 刘伯承、邓小平、陈毅粟裕、谭震林 林彪、聂荣臻、罗荣桓

战果 解放东北;第一次人数上占优势 解放长江中下游以北地区,为渡江作战奠定基础 基本上解放华北地区

意义:三大战役沉重地打击了国民党的政治统治,极大地削弱了国民党的军事实力,至此,国民党军队的主力基本上被消灭,全国的解放已胜利在握。

(2)渡江战役:

1949年4月21日凌晨,毛泽东和朱德向中国人民解放军下达进军的命令。等候在长江北岸的解放军百万雄师,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。1949年4月23日,南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了。

27、人民解放战争迅速胜利的主要原因(B)

(1)从国民党方面说:①政治孤立,失去民心。②经济崩溃,物价暴涨。③军队厌战,士气低落。④贪官横行,统治腐败。⑤美援断绝,蒋桂分裂。

(2)从共产党方面说:①有马克思主义毛泽东思想的指导,走经过新民主主义向社会主义发展的道路。②有广大工农群众的支持。③有一支人民的革命军队,坚持武装斗争。④组成了一个广泛的统一战线,团结了一切可以团结的力量,共同奋斗。以上是人民解放战争取得胜利的主要原因,也是中国新民主主义革命取得胜利的基本经验。

28、近代经济和社会生活(A)

(1)张謇兴办实业,了解近代民族工业曲折发展的状况。

中日《马关条约》签订后,外国直接在中国内地设厂开矿,进行经济掠夺。这种状况激发起一部分官僚、地主和商人投资新式工业的爱国热情,民间出现投资设厂、兴办实业的高潮。张謇是1894年科举考试的状元,他抱着实业救国的志向,回家乡创办大生纱厂。大生纱厂后来逐步发展成为一家较大规模的棉纺织企业。20世纪20年代,张謇创办的企业处境艰难,濒临破产。他兴办实业的历程,成为中国民族工业曲折发展的一个缩影。

(2)轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现。

19世纪初轮船,火车传入中国,19世纪70年代后,中国开始假设有线电报,西方发明的照相和电影也传入我国。①1872年,轮船招商局在上海成立,经营沿海和内河的新式航运业。这是当时中国规模最大的民用企业之一;②1880年,开平煤矿为运送煤炭,修筑唐山至胥各庄铁路,次年竣工,全长11千米,中国开始拥有自己的铁路。以后,唐胥铁路向西延长至大沽口、天津,向东延长至山海关、绥中,全长276千米,1893年通车。这是当时中国最长的一条铁路;③1880年,清政府在天津设立电报总局。1881年,天津至上海之间的电线架设完工。电报沟通了中国各重要城市间的联系。④照相术于19世纪30年代末在西方国家诞生,40年代以后传人中国。19世纪晚期,照相这一西方科技文明成果开始走进清朝宫廷生活。不久,中国的许多城市都有了照相馆,拍照留影逐步融人社会生活。⑤1896年,上海徐园“又一村”放映“西洋影戏”,这是中国近代第一次放映电影。1905年,中国人自己拍摄了第一部电影《定军山》。这是一部京剧艺术记录片,它揭开了中国电影事业的序幕。20世纪初,随着技术的进步,电影从无声默片发展为有声电影。20世纪30年代,电影界涌现出一批优秀作品和演员,中国电影事业初具规模。

(3)《申报》、商务印书馆等,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。

《申报》:①19世纪70年代,《申报》在上海创刊。它是中国近代第一份商业性报纸。②特点:《申报》紧密结合社会生活,报道大量的社会新闻,内容丰富。③影响:很快发展为全国著名的大报;它的办报形式大都为后来的报纸所继承,是中国大众传播媒体的先驱。

商务印书馆:①1897年,商务印书馆在上海创办。②特点:以编印新式教科书、工具书和翻译介绍西方的学术著作为主。③影响:是中国近代规模最大的文化出版机构之一。

(4)民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

辛亥革命后,颁布了剪辫、易服和废止缠足等法令,废除有损人格的跪拜礼,代之以文明简单的鞠躬、握手礼,取消“老爷”“大人”之类的称谓,代之以“先生”“君”等平等的称呼。

29、近代科技和思想文化(A)

(1)魏源的主要思想

魏源编著的《海国图志》,系统介绍了世界各国地理、历史和科技发展状况,提出了“师夷长技以制夷”的主张。魏源的思想是对闭关自守的传统观念的挑战。

(2)严复的主要思想

严复译述《天演论》,把西方进化论学说介绍给中国。他认为西方胜过中国,不仅在器械,而且在制度。中国只有变法维新,才能“自强保种”。严复以西学理论鼓吹变法,推进了维新运动的发展,是中国近代的启蒙思想家。

(3)詹天佑的主要成就

詹天佑是杰出的铁路工程师。1909年,他主持施工的京张铁路全线建成通车。这是中国人自己设计和修筑的第一条铁路干线。它的建成,振奋了民族精神,为中国工程界赢得了荣誉。

(4)侯德榜的主要成就

侯德榜是中国近代的科学家。1940年他发明了联合制碱法,被化工界命名为“侯氏制碱法”,从此,中国的制碱化学工业跃居世界前列。为抗战时期的民族工业做出了贡献。

第三部分 中国现代史(1949—现在)

1、新中国的成立及其历史意义(C)

(1)第一届政协第一次全体会议——为成立新中国作准备

①时间:1949年9月;②地点:北平;③主要内容:制定了《共同纲领》——具有临时宪法的性质(国名:中华人民共和国;国家性质:工人阶级领导的,工农联盟为基础的,人民民主专政的社会主义国家);

选举产生中央人民政府委员会和中央人民政府主席(毛泽东);确立了国旗、国徽、国歌、首都和纪年法。

(2)开国大典:时间:1949年10月1日,标志着中华人民共和国正式成立。

(3)新中国成立的意义:

标志着中国新民主主义革命已经取得伟大胜利,标志着中国人民受奴役受压迫的半殖民地半封建时代已经过去。中国人民从此站立起来,成为新国家、新社会的主人。中国历史从此揭开了新的篇章。

2、西藏和平解放(1951年5月)(A)

实现了除台湾及其附属岛屿和香港澳门外全国各地区各民族的大统一和大团结

3、抗美援朝战争(1950年10月—1953年7月)(A)

原因:美国侵略朝鲜,严重威胁我国安全;美国第七舰队入侵台湾海峡,阻止人民解放军解放台湾。

结果:1953年7月,美军被迫在《朝鲜停战协定》上签字,中朝取得了战争的胜利。

意义:极大地增强了中华民族的自信心和凝聚力;使新中国的国际声望得到了空前提高;为经济建设赢得一个相对稳定的和平环境。

认识:学习志愿军战士的爱国主义和革命英雄主义精神,树立热爱祖国、报效祖国的远大理想。

4、《土地改革法》和《中华人民共和国宪法》(A)

(1)《土地改革法》:为了满足广大农民对土地的要求,时间:1950年6月,中央人民政府公布了《中华人民共和国土地改革法》,在占全国人口大多数的新解放区,开展了土地改革运动。到1952年冬,除少数民族地区和台湾省外,全国基本完成了土地改革。

(2)《中华人民共和国宪法》:1954年第一届全国人民代表大会召开,通过了《中华人民共和国宪法》,它是我国第一部社会主义性质的宪法

5、和平共处五项原则与万隆会议(A)

(1)和平共处五项原则:①首次提出:1953年12月,与印度政府谈判时;②内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

(2)万隆会议(第一次亚非会议)——第一次由亚非国家自己举行的国际会议。①时间:1955年4月;②地点:印度尼西亚;③求同存异:同:与会各国都是反对殖民主义,保卫和平,争取民族独立和发展经济的共同利益。异:与会各国的处境不同、政治制度、意识形态存在差异。

6、第一个五年计划(1953—1957)的基本任务(A)

(1)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地促进农业、手工业的合作化;继续进行对资本主义工商业的改造;保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长。

(2)取得的成就:鞍山钢铁公司的大型轧钢厂、无缝钢管厂相继开工,长春汽车制造厂建成投产,第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气式飞机,武汉长江大桥 ,克拉玛依油田等(特点:主要的建设成就都集中在东北,都是重工业)

7、三大改造(B)

(1)内容及途径:①农业:主要把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路;②手工业:与农业相似;③资本主义工商业:实行“利用、限制、改造”的政策,从以加工定货为主逐步向公私合营过渡。1956年出现全行业公私合营的浪潮。

(2)三大改造的完成:①1956年底;②意义:标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位,社会主义制度在我国确立,我国进入了社会主义初级阶段。

(3)三大改造中的不足:在后期由于发展速度过于迅猛,工作过于急促和粗糙,在实际工作中出现了一些偏差。

8、“大跃进”和人民公社化运动——党在探索建设社会主义道路中的严重失误(A)

(1)大跃进的主要标志:盲目求快,片面追求工农业生产和建设的高速度。

(2)人民公社的特点:“一大二公”

(3)对大跃进和人民公社化运动的评价:是我国探索社会主义道路中产生的严重失误。虽然广大干部付出了辛勤劳动,但是,由于违背客观经济规律,高指标,瞎指挥,浮夸风、“共产风”等错误泛滥,工农业生产遭到严重破坏,国家和人民遭到建国后未曾有过的经济困难。

9、“文化大革命”(1966年—1976年)(B)

①发动的导火线:《评新编历史剧<海瑞罢官>》的发表;②开始的标志:1966年5月16日《中国共产党中央委员会通知》的通过(“五一六通知”的发表);③《炮打司令部——我的一张大字报》中的司令指国家主席刘少奇和中共中央总书记邓小平;④在文化大革命中被污蔑为“叛徒、内奸、工贼”的国家主席刘少奇被迫害致死被永远开除党籍,造成文化大革命中最大的一起命案,直到十一届三中全会后才被平反。国家主席遭到批斗,失去人身自由说明我国的民主和法制已经遭到了严重破坏。⑤“四五运动”为粉碎四人帮奠定了群众基础;⑥文化大革命的性质:由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。⑦危害:国家政权遭到严重削弱,民主与法制被肆意践踏,国民经济发展缓慢,全国大批共矿交通企业长期处于停产与半停产状态,人民生活水平基本没有得到提高。对教育文化事业的严重摧残,阻滞了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。中国与发达国家之间的差距拉大了。

10、重返联合国和中美建交(B)

(1)重返联合国:1971年10月,第26届联合国大会通过,中国重返联合国。(联合国安全理事会常任理事国成员:中国、美国、俄罗斯、英国、法国)

(2)中美建交:①1972年2月,尼克松访问中国,“改变中国的一周”,周恩来与尼克松“历史性握手”;

②1978年12月,中美双方发表《建交公报》;③1979年1月1日,中美建交,实现邦交正常化。

11、十一届三中全会——社会主义现代化建设道路上的伟大转折(C)

①时间:1978年12月;②地点:北京;③内容:确立解放思想、、实事求是的指导思想,作出把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大战略决策,形成以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。④意义:我国从此走上改革开放、建设中国特色社会主义的正确道路。

12、“两弹一星”和科技强军的重要性(B)

(1)“两弹一星”——原子弹、导弹、人造卫星①1964年10月第一颗原子弹爆炸,我国迈入有核国家行列;

②1966年10月我国成功进行了导弹核武器试验,实现了导弹和原子弹的结合;③1970年4月,“长征1号”成功发射我国第一颗人造卫星“东方红1号”,标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。中国在空间技术领域跻身于世界先进行列。(邓稼先:原子弹理论设计负责人,被誉为“两弹元勋”,1999年,追授“两弹一星功勋奖章”)

(2)科技强军:人民解放军导弹部队的组建和发展。

13、“籼型杂交水稻”及八六三计划(A)

①“东方魔稻”——第一代籼型杂交水稻,袁隆平,1973年培育成功;②八六三计划(《高新技术研究开发计划纲要》):1986年3月提出,涉及七大领域——生物、航天、信息、激光、自动化、能源、新材料、1996海洋高技术被列为第八大领域。

14、计算机网络技术的应用(A)

计算机与互联网技术是20世纪人类最伟大的发明之一。从20世纪80年代起,随着计算机技术的广泛运用,网络技术异军突起。网络以其方便、快捷和多样化的功能迅速深入到人们学习、工作和生活的方方面面,正在深刻地改变着整个世界。

我国于1986年开始网络建设,1994年正式与国际互联网连接。目前,我国正在加快发展信息技术和网络技术,以信息化带动工业化,力求实现社会经济的跨越发展。

15、家庭联产承包责任制(A)

(1)经济体制改革是首先从农村开始并取得突破的。在农村实行家庭联产承包责任制,1978年底安徽凤阳小岗村的农民率先用“包产到户”的形式改革农村经济体制并取得很大成效。以后以“包产到户”为主要形式的家庭联产承包责任制在全国全面展开。

(2)作用:在坚持土地公有制前提下,实现了农民责权利三者的紧密结合,极大地调动了农民的生产积极性,有利于促进农业生产的发展,解放了农村生产力。(注意:家庭联产承包责任制从本质上是调整了生产关系,适应了中国农村的生产力发展水平)

16、深圳等经济特区及其作用和影响(B)

(1)①1980年设置深圳、珠海、汕头、厦门为经济特区;②1984年开放14个沿海港口城市,逐步兴办经济开发区;③1985年在长三角、珠三角、闽东南和环渤海湾地区开辟经济开放区;④批准海南建省并成为经济特区(中国最大的经济特区);⑤1990年,开发和开放上海浦东新区。(对外开放的新格局:经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地)

(2)作用和影响:深圳等经济特区的创建成功,为进一步扩大开放积累了经验,有力推动了我国改革开放和现代化建设的进程。

17、国有企业的改革(A)

(1)国有企业改革的内容:①首先从扩大企业的自主权开始。国家放权让利,实行政企分开,所有权和经营权分开,以及利改税等政策;②发展经营、合资经营、联合经营、租赁经营等多种经营方式;③实行按劳分配为主的多种分配方式

(2)1992年邓小平南方讲话,为社会主义市场经济的建立指明了方向。1993年11月,中共中央通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,规定国有企业改革——国有企业改革的基本方向是建立现代企业制度。

18、人们生活方式与就业观念的变化及其原因(B)

(1)人们衣、食、住、行、用等方面的变化

①衣:改革开放前,大多数人都穿“中山装”和“解放装”。改革开放后,物质生活的日益丰富为人们服饰的改变提供了基础。现在,人们穿衣不再是单纯为了保暖遮体,更多的是为了把自己打扮得更漂亮或展示独特个性。

②食:改革开放前,人们一般以粗粮为主,鸡、鸭、肉难得一尝。20世纪80年代以来,细粮成为人们的主要食物。如今,全国绝大多数人不仅能吃饱,而且许多人还讲究要吃好,开始重视营养的全面与均衡了。

住:改革开放后,人们的住房条件有了很大改善。

③行:改革开放以来,公路、铁路、航空等交通设施发展非常迅速,四通八达的立体交通网已经形成,人们的出行越来越便捷。

④用:改革开放前,条件好的家庭才有缝纫机、自行车、手表和收音机,当时叫“三转一响”。改革开放后,电视机、洗衣机、空调等耐用消费品进入普通家庭。20世纪90年代以来,电话、电脑、手机这些昔日令人刮目相看的奢侈品,变得越来越普通,高档住房、高级骄车已进入寻常百姓家。

(2)人们就业观念的变化及其原因

在长期的计划经济体制下,在政府机关和国营企事业单位工作的人,职业和职位都非常稳定,人们形象地将其比喻为“铁饭碗”。改革开放政策的实行,特别是社会主义市场经济的建立,“铁饭碗”逐渐被打破,各种形式的劳动就业和劳动合同制逐步推行。现在,劳动者自主择业已占主导地位,以前人们“等、靠、要”的就业观念正在转变。

19、民族区域自治制度(A)

是我国的基本民族政策,也是我国的一项基本政治制度。1947年5月,内蒙古自治区建立;1955年10月新疆维吾尔自治区成立;1958年3月广西壮族自治区成立;1965年9月,西藏自治区成立。

20、“一国两制”与港澳回归(B)

(1)完成祖国统一的基本方针——一国两制(邓小平、首先针对台湾问题提出)

一国两制的内容:在一个中国的前提下,我们国家的主体部分坚持社会主义,香港、澳门、台湾是中国不可分割的一部分,作为特别行政区仍然保持资本主义制度。

(2)首先被运用于解决香港问题,开始由构想进入实践。①1984年12月,中英联合声明签署;1997年7月1日,香港回归;②1987年4月,中葡联合声明签署;1999年12月20日,澳门回归。

21、建国后教育、文化艺术、体育(A)

(1)教育:①我国实施科教兴国的战略;②1986年,《中华人民共和国义务教育法颁布》,20世纪末,全国普及义务教育人口覆盖率达到80%;③1977年底,恢复高考,此后,我国高等教育迅速发展。

(2)文艺体育方面:①20世纪五六十年代著名的长篇小说《青春之歌》《红旗谱》《创业史》《红岩》;②1981年设立矛盾文学奖;③1991年开始实施“五个一工程”;④中国奥运史上金牌零的突破——1984年,许海峰;⑤中国第一个乒乓球世界冠军——容国团。

22、邓小平理论(C)

“邓小平理论”的科学称谓首次使用是在1997年9月召开的中共第十五次代表大会上。成为我国在改革开放和社会主义现代化建设的光辉旗帜。

同课章节目录