10.2《师说》课件(28张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》课件(28张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-31 07:31:50 | ||

图片预览

文档简介

师说

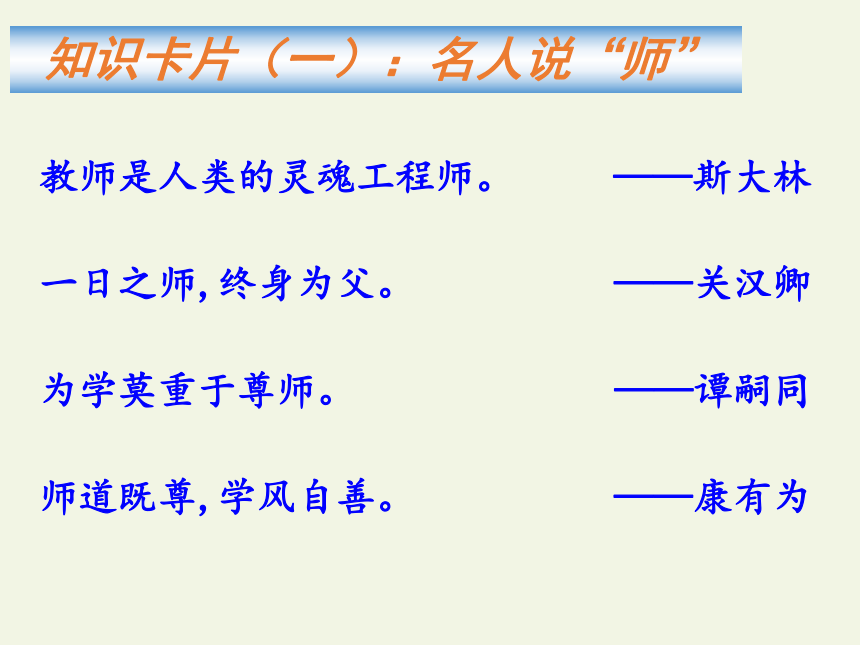

教师是人类的灵魂工程师。 ——斯大林

一日之师,终身为父。 ——关汉卿

为学莫重于尊师。 ——谭嗣同

师道既尊,学风自善。 ——康有为

知识卡片(一):名人说“师”

《宋史-杨时传》:

“杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò)侍立不云。颐既觉,则门外雪深一尺矣。”

? ?? ?

程门立雪

知识卡片(二):尊师典故

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

知识卡片(二):尊师典故

韩? 文 公? 祠

?????

韩愈,字退之,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、三苏(苏洵、苏轼、苏辙)、王安石、曾巩。

知识卡片(三):作者介绍

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片(四):古文运动

知识卡片(五):题目解“说”

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

知识卡片(六):写作背景

? 孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。——《答韦中立论师道书 》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

聆听配乐朗诵,集体朗读课文

体味语言美,整体感知文意。

句读

或不焉 谀 欤 郯子

苌弘 老聃

贻

(dòu)

(yú)

(tán)

(cháng)

(dān)

(fǒu)

(yí)

知识卡片(七):生字读音

(yú)

第一段

一、重点实词

师、惑、道

二、重点虚词

而、之、其、乎

朗读第一段,结合下面提示,翻译第一段

1 古之学者必有师

2 师者,所以传道受业解惑也。(判断句)

3生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

4是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(古)泛指求学的人;读书人。(今)指有专门学问的人。

也: 在表句间停顿

乎:介词,比

从而:(古)跟随,(今)表结果或目的,连词;

师:以之为师,名词的意动用法

老师,是用来传授道、教授学业、解答疑难问题的人。所以,用来……的。受,同“授”,传授。

无:无论 所字结构,存在的地方

古时候求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解答疑难问题的人。人不是生下来就懂得知识和道理,谁能够没有疑难问题呢?有疑难问题却不跟老师(请教),那些成为困惑的问题便终究不会解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来就比我早,我跟随他学习;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟他学习。我学习的是道理,哪管他生年在我之前还是生在我之后呢?因此,不论地位贵还是贱,不论年龄大还是小,道存在的地方,就是老师存在的地方。

阅读第一段,用课文中的句子回答下列问题。理清作者的论辩思路。

对号入座

第一段

求学的人为什么要从师学习?对于老师的年长年少,作者是怎样看待的?

得出了什么结论?

第二段

重点实词:

师、下、耻、圣、或、羞

重点虚词:

之、而、其

句读之不知,惑之不解。

(宾语前置, “之”起提宾的作用)

“之”、“是”把宾语提到动词前。

常见格式:“惟……是”、“惟……之”,“惟”译成 “只”、“只是”、 “一定”,

助词“之”、“是”起提宾 的作用。

例: 惟你是问 惟利是图

第二段

唉!尊师学习的风尚不被继承已经很久了,要人们没有疑难问题是很困难的哪!古时候的圣人,超出一般人够远了,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们不如圣人也够远了,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人所以成为圣人,愚人所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却以从师学习为耻辱,这真糊涂了。那些儿童们的老师,是教给儿童们书本的文字,帮助他学习句读。不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的老师。不懂得书中的文句就从师学习,疑难问题不得解释,却不向老师请教,小事学习,大事反而丢弃,我看不出他们明白道理的地方。巫医、乐师、各种工匠,不以拜别人为师为耻。

读书做官的这类人,一听到有人以“老师”、“学生”相称,就许多人聚集在一起讥笑人家。问他们为什么这样,他们就说:“他和他年纪差不多,学问也差不多。以地位低者为师,就感到十分耻辱。以官职高者为师,就觉得是近乎谄媚。”唉!从师学习的传统不能恢复,从这里可以知道了。巫医、音乐师和工匠,是所谓上层人士看不起的,现在那些“上层人士”的明智程度竟然反而不及这些人,这可真奇怪的啊!

在这一段中,作者为了抨击“耻学于师”的人,从哪三个方面进行了对比论证?

思考

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能才德都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定超过学生贤能,听到的道理有早有晚,学术技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢先秦两汉时期的散文,六经的经文和传文都全面地学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师之道,写这篇《师说》来赠送他。

自读课文

思 考:

文章每段分别阐述了什么内容?

内容简析

第一段:在正面阐述中提出论点。

古之学者必有师

人非生而知之者

从师的必要性

第二段:批判不重师道的错误态度和耻学从师的不良风气。

用了对比论证的方法。

第三段:以历史名人为例,进一步论证观点。

第四段:说明写作本文的缘由。

感 悟:

找出 你 最 喜欢、感受最深的语句,并说说理由?

品读课文

背诵线索提示:

观 点: (“古之学者必有师”)

—师 之 责 (“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、

替子择师;“巫医乐师百工之人”、

“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

朗读并试背全文

谢谢

教师是人类的灵魂工程师。 ——斯大林

一日之师,终身为父。 ——关汉卿

为学莫重于尊师。 ——谭嗣同

师道既尊,学风自善。 ——康有为

知识卡片(一):名人说“师”

《宋史-杨时传》:

“杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò)侍立不云。颐既觉,则门外雪深一尺矣。”

? ?? ?

程门立雪

知识卡片(二):尊师典故

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

知识卡片(二):尊师典故

韩? 文 公? 祠

?????

韩愈,字退之,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、三苏(苏洵、苏轼、苏辙)、王安石、曾巩。

知识卡片(三):作者介绍

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知识卡片(四):古文运动

知识卡片(五):题目解“说”

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

知识卡片(六):写作背景

? 孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。——《答韦中立论师道书 》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

聆听配乐朗诵,集体朗读课文

体味语言美,整体感知文意。

句读

或不焉 谀 欤 郯子

苌弘 老聃

贻

(dòu)

(yú)

(tán)

(cháng)

(dān)

(fǒu)

(yí)

知识卡片(七):生字读音

(yú)

第一段

一、重点实词

师、惑、道

二、重点虚词

而、之、其、乎

朗读第一段,结合下面提示,翻译第一段

1 古之学者必有师

2 师者,所以传道受业解惑也。(判断句)

3生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

4是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(古)泛指求学的人;读书人。(今)指有专门学问的人。

也: 在表句间停顿

乎:介词,比

从而:(古)跟随,(今)表结果或目的,连词;

师:以之为师,名词的意动用法

老师,是用来传授道、教授学业、解答疑难问题的人。所以,用来……的。受,同“授”,传授。

无:无论 所字结构,存在的地方

古时候求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解答疑难问题的人。人不是生下来就懂得知识和道理,谁能够没有疑难问题呢?有疑难问题却不跟老师(请教),那些成为困惑的问题便终究不会解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来就比我早,我跟随他学习;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟他学习。我学习的是道理,哪管他生年在我之前还是生在我之后呢?因此,不论地位贵还是贱,不论年龄大还是小,道存在的地方,就是老师存在的地方。

阅读第一段,用课文中的句子回答下列问题。理清作者的论辩思路。

对号入座

第一段

求学的人为什么要从师学习?对于老师的年长年少,作者是怎样看待的?

得出了什么结论?

第二段

重点实词:

师、下、耻、圣、或、羞

重点虚词:

之、而、其

句读之不知,惑之不解。

(宾语前置, “之”起提宾的作用)

“之”、“是”把宾语提到动词前。

常见格式:“惟……是”、“惟……之”,“惟”译成 “只”、“只是”、 “一定”,

助词“之”、“是”起提宾 的作用。

例: 惟你是问 惟利是图

第二段

唉!尊师学习的风尚不被继承已经很久了,要人们没有疑难问题是很困难的哪!古时候的圣人,超出一般人够远了,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们不如圣人也够远了,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人所以成为圣人,愚人所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却以从师学习为耻辱,这真糊涂了。那些儿童们的老师,是教给儿童们书本的文字,帮助他学习句读。不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的老师。不懂得书中的文句就从师学习,疑难问题不得解释,却不向老师请教,小事学习,大事反而丢弃,我看不出他们明白道理的地方。巫医、乐师、各种工匠,不以拜别人为师为耻。

读书做官的这类人,一听到有人以“老师”、“学生”相称,就许多人聚集在一起讥笑人家。问他们为什么这样,他们就说:“他和他年纪差不多,学问也差不多。以地位低者为师,就感到十分耻辱。以官职高者为师,就觉得是近乎谄媚。”唉!从师学习的传统不能恢复,从这里可以知道了。巫医、音乐师和工匠,是所谓上层人士看不起的,现在那些“上层人士”的明智程度竟然反而不及这些人,这可真奇怪的啊!

在这一段中,作者为了抨击“耻学于师”的人,从哪三个方面进行了对比论证?

思考

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能才德都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定超过学生贤能,听到的道理有早有晚,学术技艺各有专长,如此罢了。

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢先秦两汉时期的散文,六经的经文和传文都全面地学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师之道,写这篇《师说》来赠送他。

自读课文

思 考:

文章每段分别阐述了什么内容?

内容简析

第一段:在正面阐述中提出论点。

古之学者必有师

人非生而知之者

从师的必要性

第二段:批判不重师道的错误态度和耻学从师的不良风气。

用了对比论证的方法。

第三段:以历史名人为例,进一步论证观点。

第四段:说明写作本文的缘由。

感 悟:

找出 你 最 喜欢、感受最深的语句,并说说理由?

品读课文

背诵线索提示:

观 点: (“古之学者必有师”)

—师 之 责 (“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、

替子择师;“巫医乐师百工之人”、

“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

朗读并试背全文

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读