历史高一人教版选修一:第二单元商鞅变法

文档属性

| 名称 | 历史高一人教版选修一:第二单元商鞅变法 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 718.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-05-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

商鞅入秦

商鞅立木为信

“治世不一道,便国不法古”

选修1第二单元

商鞅变法

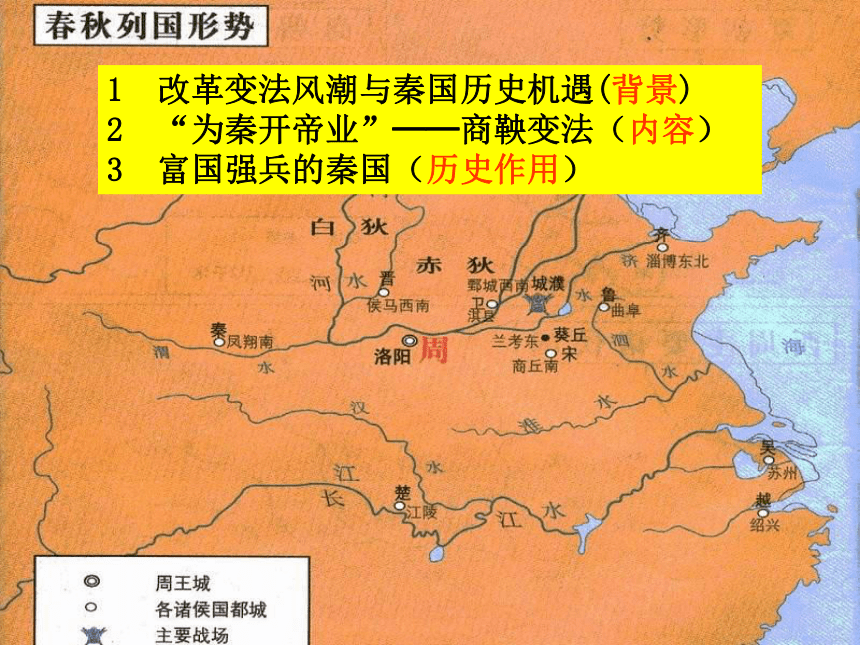

1 改革变法风潮与秦国历史机遇(背景)

2 “为秦开帝业”──商鞅变法(内容)

3 富国强兵的秦国(历史作用)

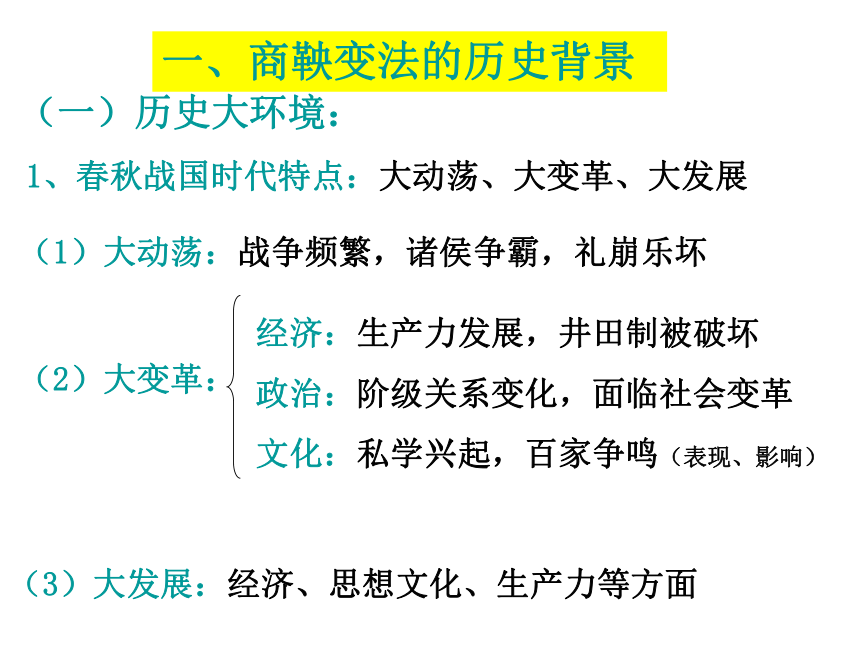

1、春秋战国时代特点:大动荡、大变革、大发展

(2)大变革:

(1)大动荡:战争频繁,诸侯争霸,礼崩乐坏

(3)大发展:经济、思想文化、生产力等方面

一、商鞅变法的历史背景

(一)历史大环境:

经济:生产力发展,井田制被破坏

政治:阶级关系变化,面临社会变革

文化:私学兴起,百家争鸣(表现、影响)

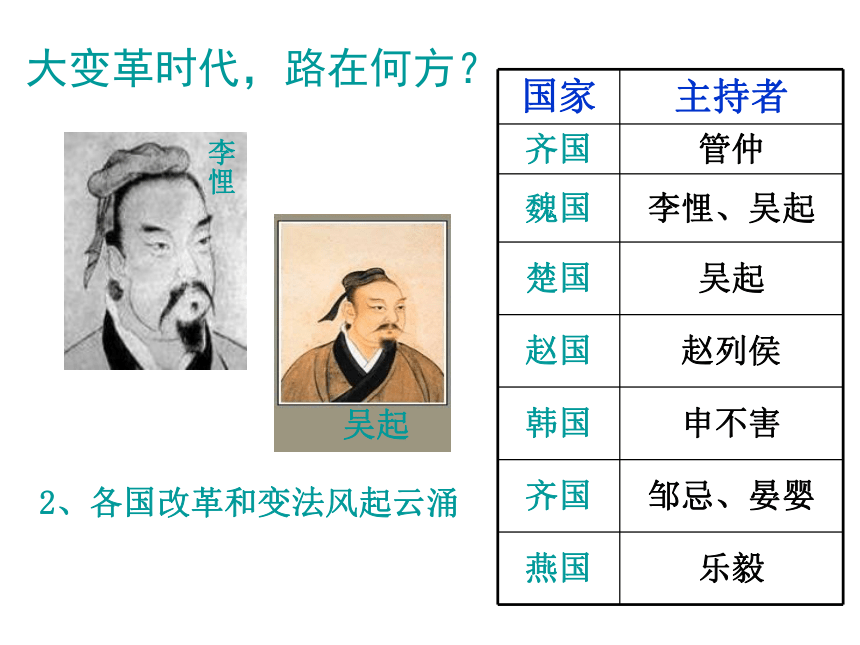

国家 主持者

齐国 管仲

魏国 李悝、吴起

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

大变革时代,路在何方?

2、各国改革和变法风起云涌

李悝

吴起

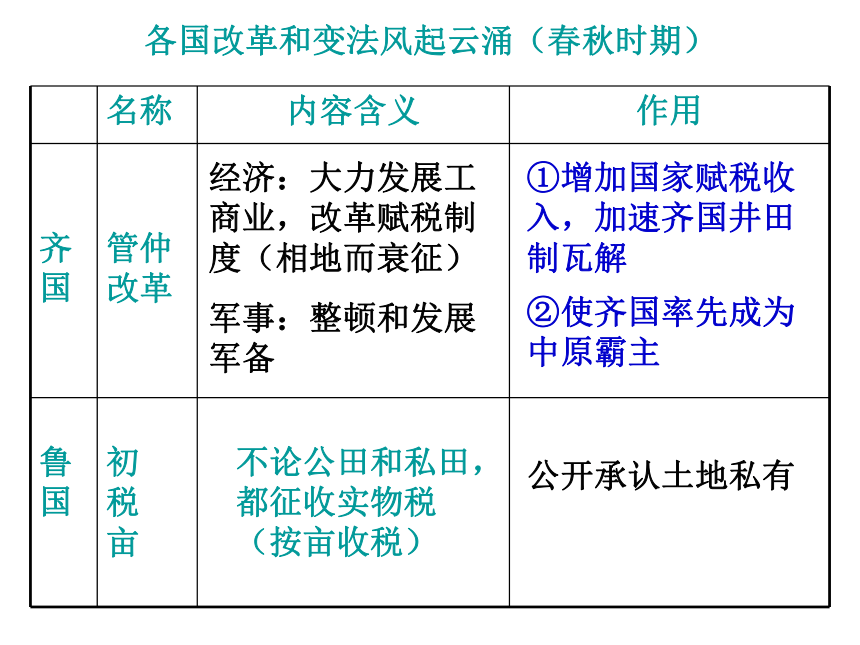

名称 内容含义 作用

齐国

管仲改革

鲁国

初

税

亩

各国改革和变法风起云涌(春秋时期)

经济:大力发展工商业,改革赋税制度(相地而衰征)

军事:整顿和发展军备

①增加国家赋税收入,加速齐国井田制瓦解

②使齐国率先成为中原霸主

不论公田和私田,都征收实物税(按亩收税)

公开承认土地私有

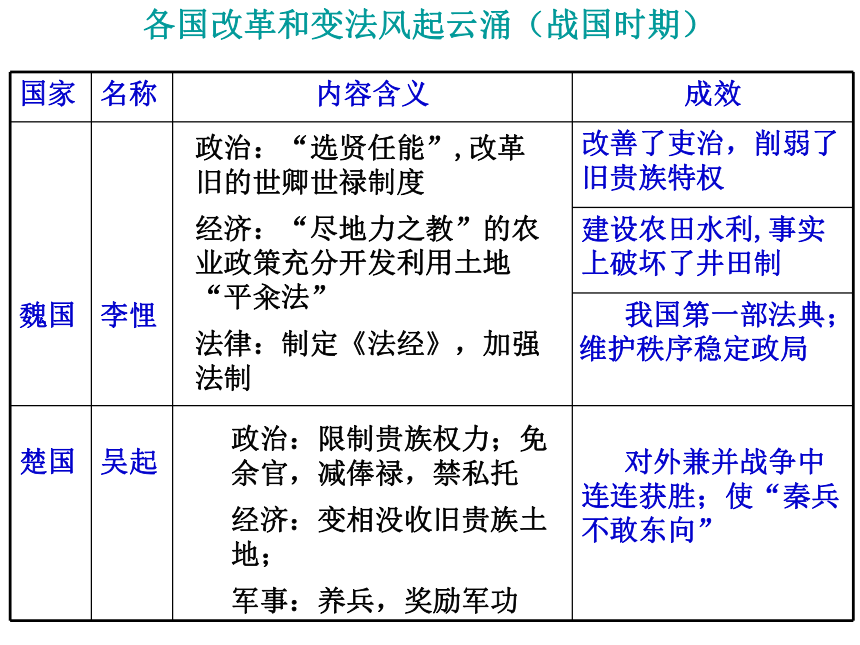

国家 名称 内容含义 成效

魏国

李悝

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

建设农田水利,事实上破坏了井田制

我国第一部法典;维护秩序稳定政局

楚国

吴起

对外兼并战争中连连获胜;使“秦兵不敢东向”

各国改革和变法风起云涌(战国时期)

政治:“选贤任能”,改革旧的世卿世禄制度

经济:“尽地力之教”的农业政策充分开发利用土地 “平籴法”

法律:制定《法经》,加强法制

政治:限制贵族权力;免余官,减俸禄,禁私托

经济:变相没收旧贵族土地;

军事:养兵,奖励军功

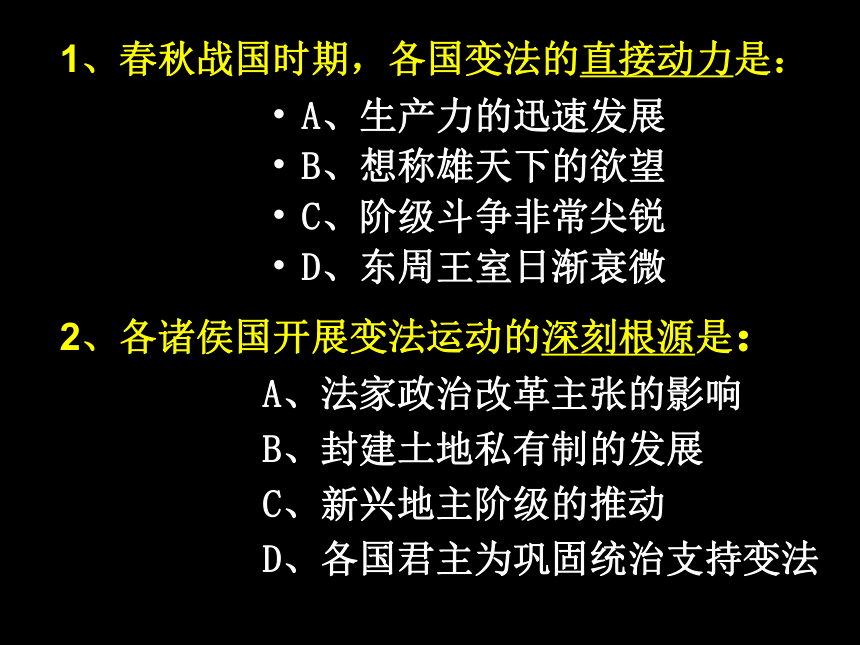

1、春秋战国时期,各国变法的直接动力是:

A、生产力的迅速发展

B、想称雄天下的欲望

C、阶级斗争非常尖锐

D、东周王室日渐衰微

2、各诸侯国开展变法运动的深刻根源是:

A、法家政治改革主张的影响

B、封建土地私有制的发展

C、新兴地主阶级的推动

D、各国君主为巩固统治支持变法

一、商鞅变法的背景

1.春秋战国的时代特征决定了改革是时代的趋势

(一)历史大环境:

2.各国改革和变法风起云涌为商鞅变法提供经验教训

经济发展的要求——必然性 (经济)

兼并战争的需要——必要性 (军事)

新兴地主的需要——必要性 (政治)

百家争鸣的局面——可能性 (文化)

处在十字路口的秦国

益国十二,开地千里,遂霸西戎

这是战国嵌错赏功宴乐铜壶,1965年在四川省成都市百花潭出土,现藏于四川省博物馆。

铜壶高40厘米,重4.5公斤,通身镶嵌有图饰,上部分为采桑、狩猎的图像;中部为宴乐、射箭情景;下部分为徒兵搏斗、水陆交战的战争场面。它为研究战国时期的历史提供了生动的画面。

这是1965年在四川成都百花潭出土的战国铜壶上的纹饰。该壶高40厘米,壶身遍饰嵌红铜的、具有丰富想象力的图象和花纹。

壶身有三条环带,将图案分为四层:

第一层在壶的颈部,左边为竞射图,右侧为采桑、歌舞图;

第二层位于壶的肩部,为宴乐、武舞弋射图像;

第三层在壶的腹部,表现出的是攻城和水陆交战情景;

第四层接近壶的底部,是狩猎图。

整个壶面刻画用生动写实的方法,勾画出了200多人的形象,人人各具特色,具有很高的艺术鉴赏价值。它表现了战国时期人们的生产、生活、战争和礼俗等各方面的情况,为我们研究战国的历史和美术提供了生动而形象的实物资料。

这件铜壶现收藏于四川省博物馆。

(二)秦国小环境:

1、地理环境:深居内陆,土地肥沃

2、不利状况:政治、经济、文化落后

3、有利因素:

政治:君权集中,旧贵族势力弱

思想:注重实用,讲求功利

民风:质朴、尚武

迫切性

条件

其他:邻国削弱;士人游说;孝公雄心

机遇

机会总是留给有准备的人。

秦孝公下令求贤

三晋夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉,……宾客有能出奇计强秦者,吾尊官,与之分土。

——司马迁《史记》

治世不一道 ,

便国不法古。

——商鞅

圣人不易民而教,

知者不变法而治。

三年,卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法,百姓苦之;居三年,百姓便之。。”

——《史记·秦本纪》

卫人公孙鞅,素好刑名之学。秦王孝公知其贤招之以富秦。遂拜卫鞅为左庶长。谕群臣:“今后国政悉听左庶长施行,有违抗者,与逆旨同。”卫鞅定法制国,择都咸阳以迁之。太子驷不愿迁,且言变法之非。卫鞅怒曰: “法之不行,至上犯之,太子君嗣,不可加刑,若赦之,则又非法。”乃言于孝公,坐罪师傅,将太傅公子虔劓鼻。百姓闻之曰:“太子违令,且不免刑其师傅,况他人乎?”变法之令得以实行。

令既具,未布,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南门,募民能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金!”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。 --摘自《史记·卷六十八·商君列传》

秦孝公十二年(前350),秦国大良造商鞅为了深化其改革,摆脱旧贵族势力的干扰,提议都城由雍城(今宝鸡市凤翔县境内)迁至新建成的咸阳城(今咸阳市渭城区境内),得到秦孝公支持。次年,秦国正式迁都咸阳。

领域 具体措施 作 用

军事

经济

政治

文化

实行军功爵制度

严肃军纪

实行什伍制度

废除了世卿世禄制,打击旧贵族特权,极大提高秦军战斗力,使秦在对外兼并战争中掌握主动权。

废井田,开阡陌

奖励耕织,重农抑商

统一度量衡

用法律形式从根本上确立土地私有制,推动秦国农业发展,稳定国家财政,增强国家实力。

实行县制,国君任免

推行什伍连坐制

实行轻罪重罚

使国家机器的职能更加健全,保证变法的彻底执行,中央集权制度的建设从此开始。

焚烧诗书

加强思想文化的统治。

二、商鞅变法的措施:

2、历史作用(积极性)

(1)经济:

(2)政治:

根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

使国家机器的职能更加健全,中央集权制度建设从此开始。

(3)军事:

极大提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握主动权。

1、性质:

一次较为彻底的封建地主阶级改革运动

总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

对商鞅变法的评价

商鞅的主张太吓人了,他无比激进。激进到什么程度呢?在他那里,“从容易地方着手”等等,全是废话。……丝毫没有考虑过“渐进”这个字眼,也不需要论证什么“社会承受力”。商鞅要在政治、经济、军事、文化、社会生活、风俗习惯、价值观念和家庭生活等所有领域全盘出击,一个也不落下,齐头并进,锐意突破,争取在最短时间内,通过上述方面,把秦国全盘改变,彻底改变,变出一个你从来不认识的秦国。 ——马立诚《历史的拐点》

最彻底、影响最深远的改革

探究:商鞅变法的特点是什么?

1、核心内容为“耕战”和“法制”;

2、措施全面、实行彻底 ;

3、严格执法,深入人心。

4、实用主义,急功近利

3、局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:

(2)加重剥削与压迫:

如:刑法严酷

如:连坐法

(3)改革不完全彻底:

如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶合法性

(4)重农抑商:

压制工商业,违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:

摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

——商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(6)倡导君主独裁:

君主专制主义长期盛行,与雅典相反

三、商君虽死,秦法未亡

商鞅变法为什么能取得成功?

(1)顺应历史潮流,符合新兴地主阶级要求(根本);

(2)改革措施全面彻底,执法如山;

(3)充分的舆论宣传取信于民;

(4)秦孝公大力支持(重要);

(5)有利条件和良好机遇。

为强秦奠基,为自己掘墓!改革家的悲剧性命运?

小结:商鞅变法

指导思想:法家理论

宗旨:富国强兵

性质:地主阶级的改革

范围:涉及经济、政治、军事、文化和习俗等方面。

在各诸侯国的变法中,商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重,变法措施最全面,为期最长久,影响最深远的。商鞅变法是一场深刻的社会革命。

历史上任何一次变法,都不仅是一种治国方略的重新选择,而且是一种利益关系的重新调整,这也是改革受阻的真正原因。

“重农抑商”政策

(一)原因

(二)定义 重视农业生产,抑制(限制)工商业发展.

(三)目的:

(四)评价: 1.对秦的影响主要是积极的:为秦国的统一准备了物质基础。

1、是封建自给自足的自然经济的必然产物。

2、巩固封建统治的需要。

1、直接——确保赋役的征派和地租的征收

2、根本——巩固封建统治

2.对后世的影响 积极?

主要是消极的(特别是明清时期):阻碍商品经济的发展、资本主义的萌芽。

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷. ——《汉书. 食货志》

公元前5~前3世纪,中国是战国七雄逐鹿中原,欧

洲是希腊、罗马城邦共和,双方几乎在同一时期推行了

不同的改革,为各自政治制度铺垫了完全不同的基础。

梭伦改革 商鞅变法

背景

核心内容

性质

结果

城邦民主政治的发展

奴隶制崩溃,封建制兴起

扩大平民政治权利

富国强兵

奴隶主民主政治改革

地主阶级的封建化改革

奠定西方民主政治的基础和传统

使中国走上封建专制道路

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;

军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

春秋、战国改革变法的评价与比较

在今天这个法治社会,依然存在很多不法分子。我国战国时期商鞅的“什伍连坐制度”能够加强管理和控制,有效行使政府权力,使得社会“道不拾遗”“民不妄取”“山无盗贼”。那我们今天还能采用这样的做法吗 为什么?

商鞅入秦

商鞅立木为信

“治世不一道,便国不法古”

选修1第二单元

商鞅变法

1 改革变法风潮与秦国历史机遇(背景)

2 “为秦开帝业”──商鞅变法(内容)

3 富国强兵的秦国(历史作用)

1、春秋战国时代特点:大动荡、大变革、大发展

(2)大变革:

(1)大动荡:战争频繁,诸侯争霸,礼崩乐坏

(3)大发展:经济、思想文化、生产力等方面

一、商鞅变法的历史背景

(一)历史大环境:

经济:生产力发展,井田制被破坏

政治:阶级关系变化,面临社会变革

文化:私学兴起,百家争鸣(表现、影响)

国家 主持者

齐国 管仲

魏国 李悝、吴起

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

大变革时代,路在何方?

2、各国改革和变法风起云涌

李悝

吴起

名称 内容含义 作用

齐国

管仲改革

鲁国

初

税

亩

各国改革和变法风起云涌(春秋时期)

经济:大力发展工商业,改革赋税制度(相地而衰征)

军事:整顿和发展军备

①增加国家赋税收入,加速齐国井田制瓦解

②使齐国率先成为中原霸主

不论公田和私田,都征收实物税(按亩收税)

公开承认土地私有

国家 名称 内容含义 成效

魏国

李悝

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

建设农田水利,事实上破坏了井田制

我国第一部法典;维护秩序稳定政局

楚国

吴起

对外兼并战争中连连获胜;使“秦兵不敢东向”

各国改革和变法风起云涌(战国时期)

政治:“选贤任能”,改革旧的世卿世禄制度

经济:“尽地力之教”的农业政策充分开发利用土地 “平籴法”

法律:制定《法经》,加强法制

政治:限制贵族权力;免余官,减俸禄,禁私托

经济:变相没收旧贵族土地;

军事:养兵,奖励军功

1、春秋战国时期,各国变法的直接动力是:

A、生产力的迅速发展

B、想称雄天下的欲望

C、阶级斗争非常尖锐

D、东周王室日渐衰微

2、各诸侯国开展变法运动的深刻根源是:

A、法家政治改革主张的影响

B、封建土地私有制的发展

C、新兴地主阶级的推动

D、各国君主为巩固统治支持变法

一、商鞅变法的背景

1.春秋战国的时代特征决定了改革是时代的趋势

(一)历史大环境:

2.各国改革和变法风起云涌为商鞅变法提供经验教训

经济发展的要求——必然性 (经济)

兼并战争的需要——必要性 (军事)

新兴地主的需要——必要性 (政治)

百家争鸣的局面——可能性 (文化)

处在十字路口的秦国

益国十二,开地千里,遂霸西戎

这是战国嵌错赏功宴乐铜壶,1965年在四川省成都市百花潭出土,现藏于四川省博物馆。

铜壶高40厘米,重4.5公斤,通身镶嵌有图饰,上部分为采桑、狩猎的图像;中部为宴乐、射箭情景;下部分为徒兵搏斗、水陆交战的战争场面。它为研究战国时期的历史提供了生动的画面。

这是1965年在四川成都百花潭出土的战国铜壶上的纹饰。该壶高40厘米,壶身遍饰嵌红铜的、具有丰富想象力的图象和花纹。

壶身有三条环带,将图案分为四层:

第一层在壶的颈部,左边为竞射图,右侧为采桑、歌舞图;

第二层位于壶的肩部,为宴乐、武舞弋射图像;

第三层在壶的腹部,表现出的是攻城和水陆交战情景;

第四层接近壶的底部,是狩猎图。

整个壶面刻画用生动写实的方法,勾画出了200多人的形象,人人各具特色,具有很高的艺术鉴赏价值。它表现了战国时期人们的生产、生活、战争和礼俗等各方面的情况,为我们研究战国的历史和美术提供了生动而形象的实物资料。

这件铜壶现收藏于四川省博物馆。

(二)秦国小环境:

1、地理环境:深居内陆,土地肥沃

2、不利状况:政治、经济、文化落后

3、有利因素:

政治:君权集中,旧贵族势力弱

思想:注重实用,讲求功利

民风:质朴、尚武

迫切性

条件

其他:邻国削弱;士人游说;孝公雄心

机遇

机会总是留给有准备的人。

秦孝公下令求贤

三晋夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉,……宾客有能出奇计强秦者,吾尊官,与之分土。

——司马迁《史记》

治世不一道 ,

便国不法古。

——商鞅

圣人不易民而教,

知者不变法而治。

三年,卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法,百姓苦之;居三年,百姓便之。。”

——《史记·秦本纪》

卫人公孙鞅,素好刑名之学。秦王孝公知其贤招之以富秦。遂拜卫鞅为左庶长。谕群臣:“今后国政悉听左庶长施行,有违抗者,与逆旨同。”卫鞅定法制国,择都咸阳以迁之。太子驷不愿迁,且言变法之非。卫鞅怒曰: “法之不行,至上犯之,太子君嗣,不可加刑,若赦之,则又非法。”乃言于孝公,坐罪师傅,将太傅公子虔劓鼻。百姓闻之曰:“太子违令,且不免刑其师傅,况他人乎?”变法之令得以实行。

令既具,未布,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南门,募民能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金!”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。 --摘自《史记·卷六十八·商君列传》

秦孝公十二年(前350),秦国大良造商鞅为了深化其改革,摆脱旧贵族势力的干扰,提议都城由雍城(今宝鸡市凤翔县境内)迁至新建成的咸阳城(今咸阳市渭城区境内),得到秦孝公支持。次年,秦国正式迁都咸阳。

领域 具体措施 作 用

军事

经济

政治

文化

实行军功爵制度

严肃军纪

实行什伍制度

废除了世卿世禄制,打击旧贵族特权,极大提高秦军战斗力,使秦在对外兼并战争中掌握主动权。

废井田,开阡陌

奖励耕织,重农抑商

统一度量衡

用法律形式从根本上确立土地私有制,推动秦国农业发展,稳定国家财政,增强国家实力。

实行县制,国君任免

推行什伍连坐制

实行轻罪重罚

使国家机器的职能更加健全,保证变法的彻底执行,中央集权制度的建设从此开始。

焚烧诗书

加强思想文化的统治。

二、商鞅变法的措施:

2、历史作用(积极性)

(1)经济:

(2)政治:

根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

使国家机器的职能更加健全,中央集权制度建设从此开始。

(3)军事:

极大提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握主动权。

1、性质:

一次较为彻底的封建地主阶级改革运动

总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

对商鞅变法的评价

商鞅的主张太吓人了,他无比激进。激进到什么程度呢?在他那里,“从容易地方着手”等等,全是废话。……丝毫没有考虑过“渐进”这个字眼,也不需要论证什么“社会承受力”。商鞅要在政治、经济、军事、文化、社会生活、风俗习惯、价值观念和家庭生活等所有领域全盘出击,一个也不落下,齐头并进,锐意突破,争取在最短时间内,通过上述方面,把秦国全盘改变,彻底改变,变出一个你从来不认识的秦国。 ——马立诚《历史的拐点》

最彻底、影响最深远的改革

探究:商鞅变法的特点是什么?

1、核心内容为“耕战”和“法制”;

2、措施全面、实行彻底 ;

3、严格执法,深入人心。

4、实用主义,急功近利

3、局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:

(2)加重剥削与压迫:

如:刑法严酷

如:连坐法

(3)改革不完全彻底:

如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶合法性

(4)重农抑商:

压制工商业,违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:

摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

——商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(6)倡导君主独裁:

君主专制主义长期盛行,与雅典相反

三、商君虽死,秦法未亡

商鞅变法为什么能取得成功?

(1)顺应历史潮流,符合新兴地主阶级要求(根本);

(2)改革措施全面彻底,执法如山;

(3)充分的舆论宣传取信于民;

(4)秦孝公大力支持(重要);

(5)有利条件和良好机遇。

为强秦奠基,为自己掘墓!改革家的悲剧性命运?

小结:商鞅变法

指导思想:法家理论

宗旨:富国强兵

性质:地主阶级的改革

范围:涉及经济、政治、军事、文化和习俗等方面。

在各诸侯国的变法中,商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重,变法措施最全面,为期最长久,影响最深远的。商鞅变法是一场深刻的社会革命。

历史上任何一次变法,都不仅是一种治国方略的重新选择,而且是一种利益关系的重新调整,这也是改革受阻的真正原因。

“重农抑商”政策

(一)原因

(二)定义 重视农业生产,抑制(限制)工商业发展.

(三)目的:

(四)评价: 1.对秦的影响主要是积极的:为秦国的统一准备了物质基础。

1、是封建自给自足的自然经济的必然产物。

2、巩固封建统治的需要。

1、直接——确保赋役的征派和地租的征收

2、根本——巩固封建统治

2.对后世的影响 积极?

主要是消极的(特别是明清时期):阻碍商品经济的发展、资本主义的萌芽。

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记.李斯列传》

材料三:秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷. ——《汉书. 食货志》

公元前5~前3世纪,中国是战国七雄逐鹿中原,欧

洲是希腊、罗马城邦共和,双方几乎在同一时期推行了

不同的改革,为各自政治制度铺垫了完全不同的基础。

梭伦改革 商鞅变法

背景

核心内容

性质

结果

城邦民主政治的发展

奴隶制崩溃,封建制兴起

扩大平民政治权利

富国强兵

奴隶主民主政治改革

地主阶级的封建化改革

奠定西方民主政治的基础和传统

使中国走上封建专制道路

1、南门立木

诚信

2、治世不一法,便国不法古

经济基础决定上层建筑

3、宗室贵戚多怨望

按功授爵

4、商君虽死,秦法未败

顺应时代潮流

5、礼制法制化;分封制郡县化;世卿制

官吏化

1、背景、目的的相似性:

背景:都是生产力发展的结果,顺应了历史发展的趋势;

目的:为了富国强兵,在战争中求得生存,进而成为霸主。

2、改革内容的不断深化:

战国变法是在春秋的基础上进行的,且更加彻底。春秋改革主要针对经济基础方面,未触及到上层建筑;战国变法则瓦解了宗法贵族政治,确立了封建制。政治上,改革旧的世卿世禄制度,削弱了旧贵族的特权;经济上,破坏了井田制,封建经济得到发展。《法经》维护了社会秩序、稳定了政局;

军事上,奖励军功提高了军队战斗力。

3、改革成效的不断深化:

春秋改革成效主要体现在经济领域;战国变法使新兴地主阶级的政治经济地位得以强化,为日后秦帝国的建立和中央集权制度的确立奠定了基础。

春秋、战国改革变法的评价与比较

在今天这个法治社会,依然存在很多不法分子。我国战国时期商鞅的“什伍连坐制度”能够加强管理和控制,有效行使政府权力,使得社会“道不拾遗”“民不妄取”“山无盗贼”。那我们今天还能采用这样的做法吗 为什么?

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件