第一章对环境的察觉实验专题复习

图片预览

文档简介

第一章实验专题

【基础知识】

课本必会实验

章节内容 实验 结论

感觉世界 1.图1-2: 盲人用触觉“阅读”盲文2.P5活动: 味觉感觉区3.图1-7: 味觉实验 1.皮肤的各个部位对各种刺激的敏感程度不同,触摸用指尖因为这个部位的触觉神经末梢比较集中。2.舌尖:甜味敏感区;舌两侧前部:咸味感觉器;舌侧中间部:酸味敏感区;舌根:苦味敏感区。3.味觉与嗅觉相互影响。

声现象 P6活动:声音的产生实验P7活动:声音的传播实验6.P7活动:真空电铃实验7.P8活动:做个土电话8.P8活动:声音的传播形式9:超声波粉碎胆结石P11页探究:为什么要用两只耳朵P12活动:塑料尺划过梳子和尺子的振动图1-22:蜜蜂与蝴蝶的声音13.图1-24:鼓声与振动 声音 由于物体振动产生的。声音可以在气体、液体和固体中传播。声音的传播需要介质,真空不能传声。固体能传播声音声音是以波的方式向远处传播的。声音可以传播能量用两只耳朵听可辨别声源的方向。物体振动越快,音调越高。人对高音和低音的听觉是有一定限度的。响度与声源的振动幅度有关,跟人距离远近有关。

光现象 14.光的传播实验15.探究阳光下树阴中的圆形光斑是怎样形成的16.图1-31 太阳光的色散17.图1-35 光的颜色18.加上蓝色滤光镜后拍摄到的照片19.P23页:光的反射实验20:平面镜成像实验光的折射实验 光在同一种均匀物质中是直线传播的。当孔较小时,光斑的形状跟孔的形状都是圆形的,这些圆形光斑是太阳经过小孔所成的像,当也较大时,光斑形状跟孔的形状相同。白光是由多种色光混合而成的。我们看到物体的原因是眼睛接收到了物体反射出来的光。透明物体呈现颜色是因为透过该颜色的光。光的反射定律平面镜成像规律I光的折射定律

重点实验——凸透镜成像实验

1、选择凸透镜

在一套与光具座配套的光学元件盒里面有很多的透镜,怎么选择出凸透镜呢?

光学元件是精密器具,手是不能直接触摸的, 把透镜拿起来看周围的景物或同学,如果看到的是正立缩小的像的是凹透镜,如果看到的是倒立缩小的像的就是凸透镜了。

2、知道凸透镜的焦距

(1)、把凸透镜正对太阳光,在后面适当的位子用一张纸会接收到一个亮点,亮点到透镜的距离就是焦距。(阴天不行)

(2)、把蜡烛摆在远离凸透镜的地方(光具座上最远的位子,如果不够的话还可以更远),移动光屏,这个时候光屏上接收到的像最小。此时光屏到凸透镜的距离大约等于焦距。

(3)、凸透镜不动,同时在两边移动蜡烛和光屏(总保持它们到透镜距离一样),当光屏上出现与蜡烛烛焰一样大的像时,此时蜡烛到凸透镜的距离为两倍焦距。

(4)、眼睛透过凸透镜去看,而在另一边把蜡烛慢慢的靠近凸透镜,当某一时眼睛看不到蜡烛的时候,这时蜡烛刚好处在一倍焦距的地方。

(5)、看说明书。说明书上或透镜的塑料框架上有焦距的数据。

3、把凸透镜安装到光具座上去,按顺序固定好蜡烛,凸透镜,光屏的位置.并调节好烛焰中心,凸透镜中心,光屏中心在同一高度.

4.不断改变距离,观察像的大小、倒正、虚实,读出物距、像距记录好数据。

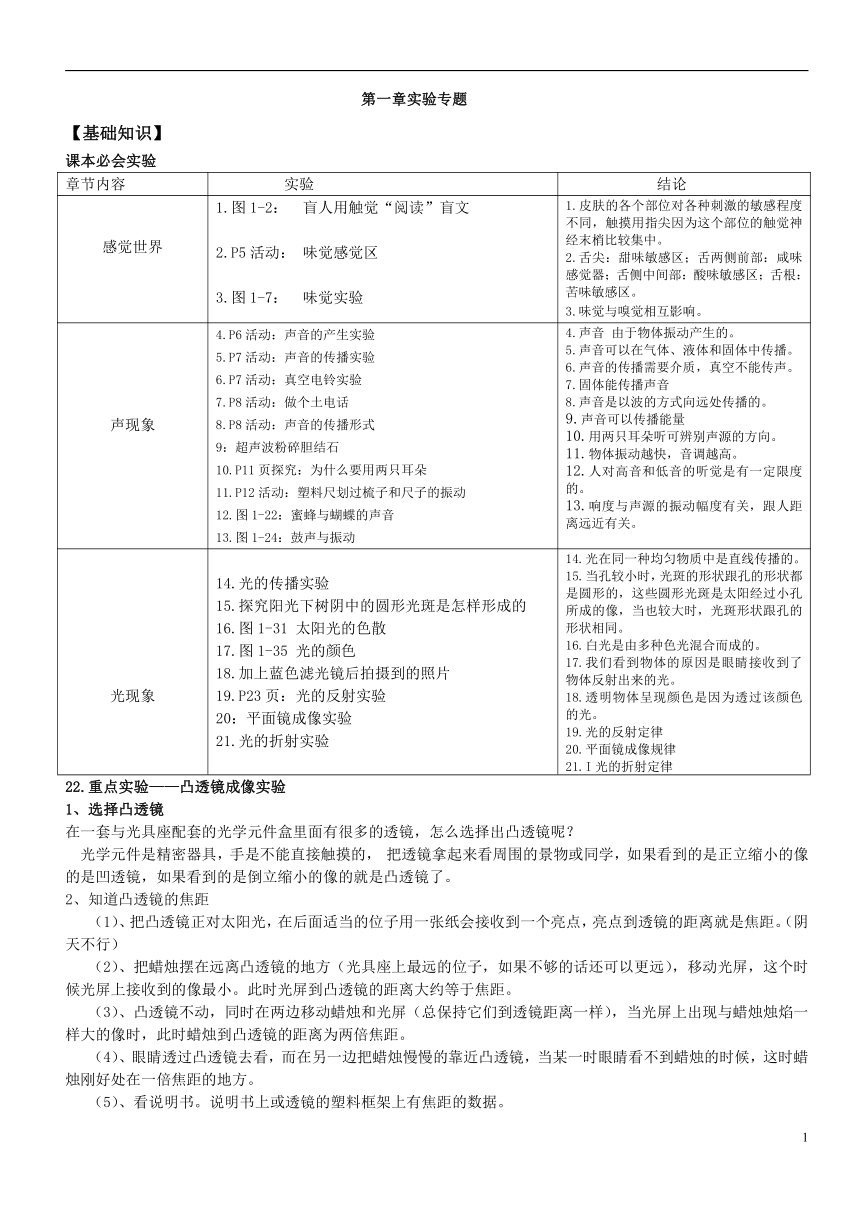

5.凸透镜成像规律。

物距u 像的性质 物、像与镜的位置 像距v 光屏能否承接 应用或其 他意义

正立还是倒立 放大还是缩小 实像还是虚像

u=∞ 会聚成一个亮点 异侧 v=f 能 测焦距

u>2f 倒矗 缩小 实像 异侧 fu=2f 倒立 等大 实像 异侧 v=2f 能 像放大、缩小的分界点

f2 能 幻灯机

u=f 不成像 实像、虚像的分界点

u u 不能 放大镜

【典型例题】

例1.通过实验,我们可以了解舌的不同部位对酸、甜、苦、咸的敏感区域:舌尖对 最敏感,舌侧前对

最敏感,舌根对 最敏感。在该实验中,测试完一种味道后,要 ,这是为了 。没有清水,会对这个实验结果造成什么影响? 。

例2.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

例3.(2011济宁)为了探究声音产生的原因,小明和小华一起做了下面的实验:小明把手放在喉咙处大声讲话,感觉喉头振动了;小华把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花。通过对这两个实验现象的分析,你能得出的结论是: 。

小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

例4.声音与人的生活息息相关,为了认识声音,某班级的科学探究小组设计并进行了如下探究实验。

实验一:使正在发声的音叉接触水面,溅起了水花;

实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声。然后取下软木塞,点燃酒精棉花球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇一摇烧瓶,听到瓶内小铃铛的响声比原来小很多。

(1)以上两个实验中,实验 表明发声物体在振动。

(2)另一个实验表明: 。

例5.针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

甲 乙 丙 丁

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的音调越高

C.丙图中,随着向外不断抽气,手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以减小噪声污染

例6.在学习吉他演奏的过程中,小华发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的,他决定对此进行研究。经过和同学们讨论,提出了以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关。

猜想二:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关;

猜想三:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关。

为了验证上述猜想是否正确,他们找到了下表所列9种规格的琴弦,因为音调高低取决于声源振动的频率,于是借来一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

编号 材料 长度(厘米) 横截面积(平方毫米)

A 铜 60 0. 76

B 铜 60 0.89

c 铜 60 1.02

D 铜 80 0.76

E 铜

F 铜 100 0.76

G 铜 80 1.02

H 尼龙 80 1.02

I 尼龙 100 1.02

(1)为了验证猜想一,应选用编号为 , , 的琴弦进行实验。为了验证猜想二,应选用编号为 , , 的琴弦进行实验。表中有的材料规格还没填全,为了验证猜想三,必须知道该项内容。请在表中填上所缺数据。(2)随着实验的进行,小华又觉得琴弦音调的高低,可能还与琴弦的松紧程度有关,为了验证这一猜想,必须进行的操作是: 。

例7.在黑暗的房间里点燃一枝蜡烛,在白墙和蜡烛之间放一块中间刺有方形小孔的硬纸,在白墙上的像是 ( )

A.烛焰的影子 B.方形的光斑

C.烛焰倒立的像 D.方形的烛焰像

例8 下面是对太阳光发生色散现象的探究实验。

实验一:用平面镜引入一束日光,通过狭缝照到三棱镜上,如图所示。调整棱镜的方位,在白色光屏上可以看到白光通过棱镜折射后得到的彩色光带。把白纸放在棱镜前,让学生看到照到棱镜上的光是白光,由此得知白光通过棱镜折射后分解成各种颜色的色光。

实验二:在狭缝前放置红色玻璃(或蓝色玻璃),用白纸显示出照在三棱镜上的光是红光(或蓝光);通过三棱镜后,光改变了传播方向,但不分解,仍然是红光(或蓝光)。

问题:(1)你认为太阳光通过棱镜后在光屏上得到了七色光是因为( )

A.太阳光中含有七色光,由于光的折射,通过棱镜后各色光分散开了

B.棱镜中含有七色光,有太阳光通过时各色光分散出来

(2)你得到(1)中答案的根据是什么?

(3)由实验现象可以看出各色光通过棱镜时,哪种光的偏折最大?哪种光的偏折最小?太阳光发生色散的原因是什么?

(4)实验中,为什么要让太阳光先通过一个狭缝再射到棱镜上?

例9.小明同学用书本所示的装置,研究光的反射规律,其中有一个可折转的光屏,光屏在实验中的作用是:(写出两条)

① ;

② 。

例10.小勇同学在家里的一间黑暗房子里做了有关光反射的探究实验,他首先在黄色的桌子上放了一张试卷大小的白纸,然后再在纸上放了一块小平面镜,最后他打开手电筒正对平面镜。请你和小勇同学一起在旁边观察所发生的现象。结果发现了以下现象:

(1)镜子是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(2)白纸是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(3)桌面是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(4)按亮到暗依次排列是 。

(5)此时桌子的颜色是 的,理由是 。

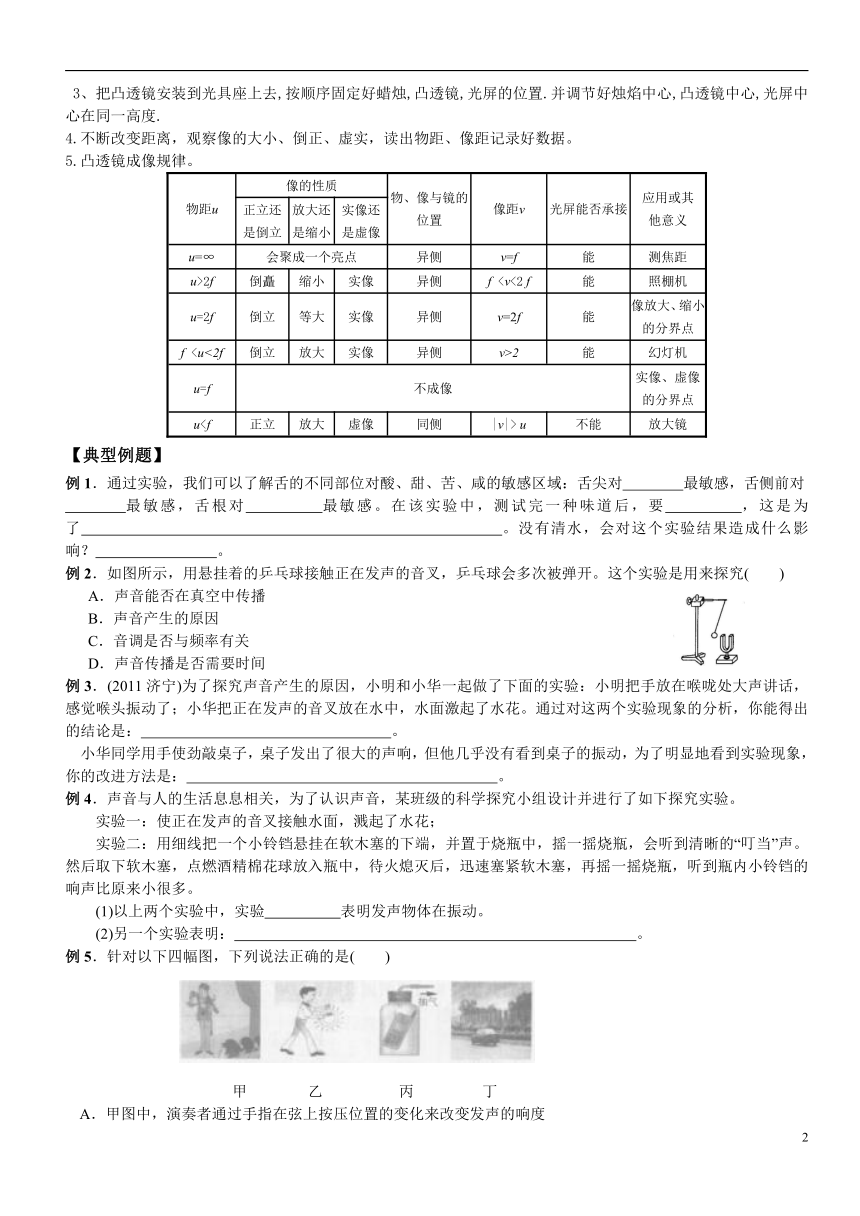

例11 (2010鸡西)一组同学在探究平面镜成像的特点时,将点燃的蜡烛A放在玻璃板的一侧,看到破璃板后有蜡烛的像。

(1)此时用另一支完全相同的蜡烛B在玻璃板

后的纸面上来回移动,发现无法让它与蜡烛A的像

完全重合(图甲)。你分析出现这种情况的原因可能是:

。

(2)解决上面的问题后,蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明 。

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置。他们下一步应该怎样利用和处理这张“白纸”上的信息得出实验结论?

(4)他们发现,旁边一组同学是将玻璃板和蜡烛放在方格纸上进行实验的。你认为选择白纸和方格纸哪种做法更好?说出你的理由: 。

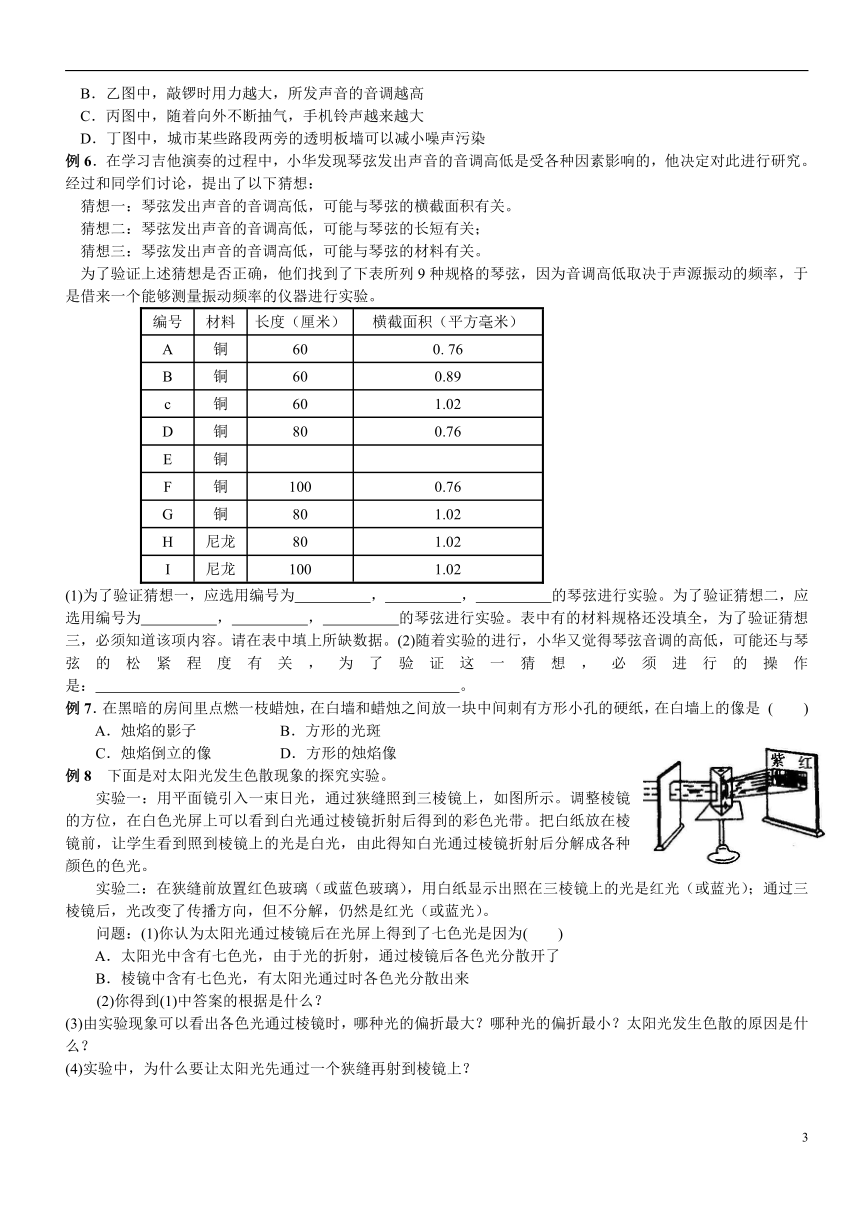

例12.(2010安徽)下图是研究光的折射规律的实验原理图;下表中记录了不同的入射角和对应的折射角的实验测量数据。

入射角i 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

折射角 6.7° 13. 3° 19.6° 25.2° 30.7° 35.1° 38.6° 40.6°

(1)请你结合图,以光从空气进入到玻璃中的情况为例,分析实

验数据(光从空气进入其他透明介质中也可得到具有相同规

律的实验数据),对光从空气进入其他透明介质中的折射规律加

以总结(补充完整):

a.折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,并且分别位于法线两侧;

b. 。

(2)请定量比较实验数据。把你新的发现写在下面:

。

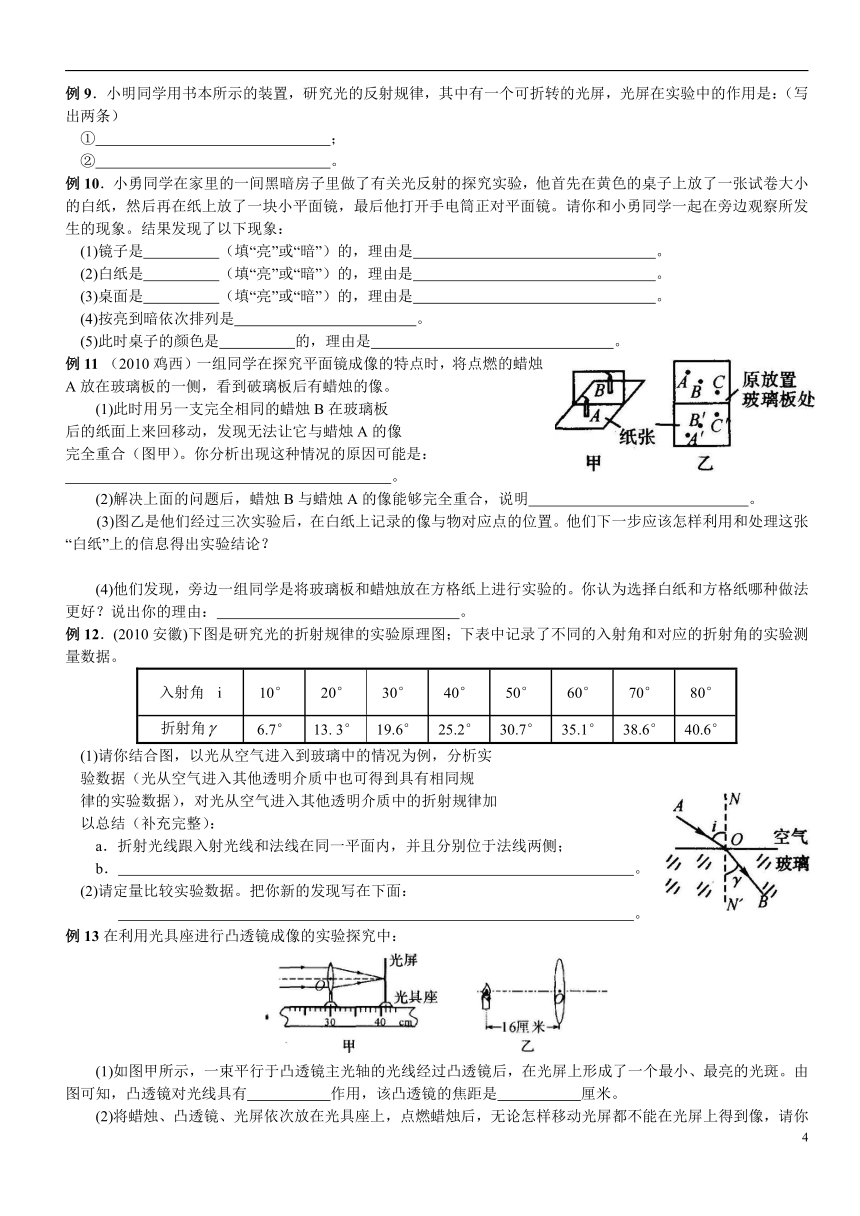

例13在利用光具座进行凸透镜成像的实验探究中:

(1)如图甲所示,一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑。由图可知,凸透镜对光线具有 作用,该凸透镜的焦距是 厘米。

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到像,请你指出其中一条可能的原因: 。

(3)调整后,把烛焰放在距凸透镜16厘米处时(如图乙),在凸透镜另一侧前后移动光屏,会在光屏上得到一个倒立、 的实像(填写像的性质); (填光学仪器)就是利用这一成像规律工作的。如果将蜡烛在乙图的基础上远离透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向 (填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动。

例14 在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,小乐同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节。)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于透镜前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向水凸透镜内注入水,使透镜更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像,若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在水凸透镜前放置一块 透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏 。(填“靠近”或“远离”)水凸透镜,才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是: 。

【课堂练习】

1.(2011菏泽)很多同学有过疑问“声音具有能量吗?它具有的能量与声音的响度和频率是不是有关呢?”某同学对其中两个问题进行探究,实验装置如图所示:A为一个圆筒,它的一端用中间剪有圆孔的纸粘牢,另一端用塑料薄膜包住并绷紧,用橡皮筋扎牢。B为一只点燃的蜡烛。

(1)完成表中的内容:

探究内容 “声音是否具有能量” “声能与响度是否有关”

小孔距烛焰的距离 3厘米

做法

观察内容

(2)为保证每次实验声音的频率相同,你的做法是

。

2.为了探究太阳光的颜色,小明同学设计如图所示的实验。

(1)按图所示进行实验,在光屏上形成一条彩 色的光带,颜色依次是: 。

这个现象说明 。

(2)在上述实验过程中发现,若在三棱镜与光屏之间插入一块红玻璃,发现光屏上只有红色光,其他地方是暗的,如图所示。这一现象说明 。

(3)在第(1)步基础上,在白屏上蒙一张绿色纸,发现屏上只有被绿光照射的地方是亮的,其他地方是暗的,如图所示。这一现象又可以说明 。

3 。(2011山西)小豪用如图所示的实验器材探究“平面镜成像特

点”,请你帮他完成下列问题:

(1)为了便于观察,该实验最好在 环境中进行(填“较明亮”或“较黑暗”);

(2)实验中观察到蜡烛A在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于 造成的;

(3)如果将蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小会 。

4.小芳在家中照镜子时,发现镜中的她“远小近大”。于是她猜想:物体在平面镜中所成像的大小是否与物体到平面镜的距离有关?

(1)为了验证猜想,她选用 (填“平面镜”或“薄玻璃板”)和两支 的蜡烛及刻度尺来完成实验。

(2)实验中她把蜡烛分别放在镜前的 位置,发现像与镜后的蜡烛总是

的。

(3)她得出的正确结论是:物体在平面镜中所成像的大小与物体到平面镜的距离 。

5. (1)在探究凸透镜成像的实验中,王聪同学先将凸透镜对着

太阳光,调整凸透镜和白纸间的距离,直到太阳光在白纸上会

聚成一个最小、最亮的点,如右图所示,这一操作的目的是

。

(2)在探究凸透镜成像的实验中,由于蜡烛火焰的高度不合适,在光屏上得到如右图所示不完整的像,要得到蜡烛火焰完整的像,

应将蜡烛向 调节。

(3)照相机是利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理制成的;

教室里的投影仪是利用凸透镜成倒立、 实像的原理制成的。

6.【探究名称】凸透镜成像的大小与哪些因素有关?

【提出问题】小明通过前面的学习,知道放大镜就是凸透镜。在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(图甲),看到手指 的像;然后再用它观察远处的房屋(图乙),看到房屋 (填“放大”、“等大”或“缩小”)的像。

他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关?

【进行猜想】凸透镜成像的大小可能与 有关。

【设计并进行实验】

小明在光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如下表所示。

物体到凸透镜的距离(厘米) 光屏上像到凸透镜的距离(厘米) 光屏上像的大小

40 13.5 缩小

30 15 缩小

20 20 等大

15 30 放大

10 光屏上没有像

8 光屏上没有像

【结论与应用】

(1)分析数据可知物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越 ,同时发现像到凸透镜的距离就越 。

(2)小明班拍毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,这时摄影师应使照相机 (填“靠近”或“远离”)同学,同时还应 (填“增长”、“缩短”或“不改变”)照相机的暗箱(像距)长度。

7.小明进行“视力的矫正”的探究活动,他将自己戴的近视眼镜放在烛焰与凸透镜之间。如图所示;在光屏上得到了一个倒立、缩小的清晰实像,拿开眼镜后,光屏上的像蛮得模糊.

(1)小明为了使光屏上的像重新变得清晰,在不移动光屏和凸透

镜的前提下,他应该 。如果他不戴眼镜看书,

应该将书 (填“靠 近”或“远离”)眼睛。

(2)(a)、(b)、(c)、(d)四幅图中,能正确表示近视眼成像

情况的是图 ,其矫正做法是图 。

8.(2010盐城)某小组在探究凸透镜成像规律时,不小心将透镜掉在地上碎成三块。他们不知道碎镜片的焦距是否与原透镜相等,于是选取其中一块镜片,准备测量其焦距。

(1)请你设计一个简单实验,测量所选镜片的焦距。所用的主要器材有 ;

在图中虚线框内画出你所设计的实验示意图。(图中镜片已画出)

(2)测量后,发现这块镜片的焦距与原透镜相等,由此他们得出“每块镜片的焦距都与原透镜相等”的结论。他们这种推断方法存在的主要问题是 。

【课后练习】

1.(1)要探究的问题:皮肤的冷觉和热觉感受器究竟能感受到环境中的什么刺激?

(2)提出假设: 。

(3)设计实验方案: 。

(4)按设计好的实验步骤进行实验。

(5)你的结论是 。

2.如图所示,小明和小敏用细棉线连接了两个纸杯制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10米间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以相同的响度讲话,如果改用细金属丝连接“土电话”,则听到的声音就大些。这一实验表明: 。

(3)如果用“土电话”时,另一个同学捏住棉线的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用“土电话”时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (填“能”或“不能”)听到对方的讲话。

3.某班级科学探究小组的同学就为什么要用两只耳听声音,建立了如下猜测:

①用两只耳听到的声音的响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳听声音,可以辨别声源的方向;

③左耳听左边的声音,右耳听右边的声音。

(1)为了验证其猜测①的正确与否,同学们设计并做了

如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳道用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 。实验中同学们应用了科学探究中的

的方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验结果,可以断定猜测②是 。

4. (2011广东)如图所示是人眼球的成像原理图,晶状体相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏。则:当物体在很远的地方时,物体成像在视网膜上。当物体靠近人眼时,若晶状体的焦距不变,则它的像将会落在视网膜

(填“前”、“上”或“后”)而导致看不清物体,但实际上,人眼在由远到近地观察物体时,晶状体的焦距会 (填“变大”、“不变”或“变小”),所以人们还是能清晰地观察到物体。下列哪种光学仪器成像原理与人眼球成像原理一样? (填序号)

①照相机 ②放大镜 ③投影仪 ④潜望镜

参考答案

典型例题

例1答案:甜 咸 苦 用清水漱口 防止味道残留、混和而串味,影响实验影响实验结果

例2。答案:B

例3.答案:大声讲话,感觉喉头振动,发声的音叉激起水花,都说明了发声的物体在振动;敲桌子,桌子发声,肯定在振动,但是这种振动的幅度太小,不容易被肉眼观察到,所以要放大这些振动,可以在桌子上放些轻小物体,比如撒些碎纸屑等。

例4答案.(1)一 (2)声音的传播需要介质

例5答案:D

例6答案:17. (1)A B C A D F 80(100) 1.02 (2)调节同一琴弦的松紧程度进行实验

例7答案:C

例8 答案: (1)A(2)因为实验中,将太阳光用红色滤光片过滤后,只有红光通过棱镜时,没有得到七色彩带,而是发现红光发生了偏折。这说明实验一中彩带的出现是由于太阳光是一种复色光,通过棱镜时发生了色散。

(3)由实验图可看出紫光通过棱镜时偏折最大,红光偏折最小。由此可知太阳光发生色散的原因是各色光通过棱镜时偏折程度不同。

(4)先让太阳光通过狭缝再经过棱镜色散,能在光屏上得到依次序列排列的各色光。如果让太阳光直接射到三棱镜上,会有许多光束发生色散,在光屏上有许多色光会发生重合,色光混合能形成另一种色光,就不能在光屏上得蓟依序列排列的各种色光。

例9答案.①显示光的传播路径②探究入射光线、反射光线、法线是否共面

例10答案.(1)暗 镜子发生了镜面反射

(2)亮 白纸发生了漫反射(3)亮桌面发生了镜面反射

例11 答案:(1)玻璃板没有竖直放置(2)像与物体的大小相等(3)连接像与物的对应点,判断连线与镜面是否垂直,分别测量两点到镜面的距离(或将纸沿镜面所在位置对折判断像与物两点是否重合)(说明:不说处理过程,只答出像与物位置关系不得分) (4).使用方格纸更好方格纸可以直接在纸上判断物体与像之间的位置关系(答出更容易判断像与物的连线与镜面是否垂直亦可)

例12.答案.(1)b.入射角增大,折射角也增大;但折射角总是小于入射角(2)入射角(10°~60°)较小时,入射角i与折射角r近似成正比关系,当入射角较大时,正比关系不再成立(本题考查学生获取信息的能力和学生的分析概括能力。)

例13巩固训练l (1)会聚,11 (2)蜡烛放在了凸透镜焦点以内(或蜡烛、凸透镜和光屏三者的中心不在同一条直线上)(3)放大投影仪(或幻灯机)靠近

例14(1)凹靠近(2)晶状体较正常人眼更凸,或变厚,或像成在了视网膜之前,或晶状体偏折能力强或对光线的会聚能力强

课堂练习答案

1.(1)填表如下;

探究“声音是否具有能量” 探究“声音的能量与响度是否有关”

小孔距烛焰的距离 3cm

做法 后拍塑料膜 轻拍、重拍塑料膜

观察内容 烛焰是否摆动 烛焰摆动幅度是否改变

(2)拍一次或每次拍的快慢相同

2.(1)红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫白光是由各种色光混合而成的(2)红色透明体只能透过红色光(或某种颜色的透明体只能透过这种颜色的光)(3)绿色不透明体只能反射绿色光(或某种颜色的不透明体只能反射这种颜色的光)

3.(1)较黑暗(2)玻璃板较厚(3)不变

解析:在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感 觉蜡烛的像最亮。所以在比较黑暗的环境中进行实验。玻璃板有两个反射面,都会发生反射现象,反射光线的反向延长线都会汇聚成像,玻璃板越厚,两个像距离越运,两个像越清晰。平面镜威艨大小跟物体大小有关,与物体到平面镜的距离无关,蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小不会变化。

答案.(1)薄玻璃板相同,(2)不同重合(3)无关

5(1)测量凸透镜的焦距 (2)上 (3)放大

解析:(1)凸透镜能使太阳光会聚,会聚的这个最小最亮的点叫做焦点,焦点到光心的距离叫做焦距,所以(1)中测量的是凸透镜的焦距,;(2)因为凸透镜所成的像是倒立的,所以在上下或左右移动物体时,实像的移动方向总是与物体的移动方向相反。此题中蜡烛火焰的像在上方,要想在光屏看到完整的像,就要徒像向下移动,敞应该使蜡烛火焰向上移动;(3)、教室里的投影仪像距大于物距,所以所成的像是放大的。易错分析:此题(2)是最易错的地方。要注意物体所成的像是倒、立的,所以物体的上下左右移动方向与像的上下左右移动方向。

巩固训练l (1)会聚,11 (2)蜡烛放在了凸透镜焦点以内(或蜡烛、凸透镜和光屏三者的中心不在同一条直线上)(3)放大投影仪(或幻灯机)靠近

6..放大 缩小 物体到凸透镜的距离 (1)大 长 (2)远离 缩短 解析:要利用物体、物距、主光轴构成的三角形与像、像距、主光轴构成的三角形是相似三角形,物的大小/像的大小=物距/像距,像变小,像距也会随之变小。

7..(1)将蜡烛向凸透镜靠近 靠近(2)c a

8.(1)平行光源、光屏、刻度尺实验示意图如图所示

(2)只测一块镜片焦距具有偶然性

【课后练习】

1.答案.(2)能感受到环境中的温差(3)取3个杯子,分别装冷水、温水和热水,将自己的左、右手分别浸入冷水、热中,一段时间后,将双手同时放入温水中。 (5)冷热感受器并非直接感受物体温度的变化,而是感受皮肤散热或获取热量的速率变化。

2.答案.(1)固体能传声(2)金属传声比棉线好(3)振动不能传递(4)不能

3.答案.(1)一只耳朵听时,声音轻,听不清楚控制变量

(2)正确的

4.巩固训练l 后 变小 ①

PAGE

1

【基础知识】

课本必会实验

章节内容 实验 结论

感觉世界 1.图1-2: 盲人用触觉“阅读”盲文2.P5活动: 味觉感觉区3.图1-7: 味觉实验 1.皮肤的各个部位对各种刺激的敏感程度不同,触摸用指尖因为这个部位的触觉神经末梢比较集中。2.舌尖:甜味敏感区;舌两侧前部:咸味感觉器;舌侧中间部:酸味敏感区;舌根:苦味敏感区。3.味觉与嗅觉相互影响。

声现象 P6活动:声音的产生实验P7活动:声音的传播实验6.P7活动:真空电铃实验7.P8活动:做个土电话8.P8活动:声音的传播形式9:超声波粉碎胆结石P11页探究:为什么要用两只耳朵P12活动:塑料尺划过梳子和尺子的振动图1-22:蜜蜂与蝴蝶的声音13.图1-24:鼓声与振动 声音 由于物体振动产生的。声音可以在气体、液体和固体中传播。声音的传播需要介质,真空不能传声。固体能传播声音声音是以波的方式向远处传播的。声音可以传播能量用两只耳朵听可辨别声源的方向。物体振动越快,音调越高。人对高音和低音的听觉是有一定限度的。响度与声源的振动幅度有关,跟人距离远近有关。

光现象 14.光的传播实验15.探究阳光下树阴中的圆形光斑是怎样形成的16.图1-31 太阳光的色散17.图1-35 光的颜色18.加上蓝色滤光镜后拍摄到的照片19.P23页:光的反射实验20:平面镜成像实验光的折射实验 光在同一种均匀物质中是直线传播的。当孔较小时,光斑的形状跟孔的形状都是圆形的,这些圆形光斑是太阳经过小孔所成的像,当也较大时,光斑形状跟孔的形状相同。白光是由多种色光混合而成的。我们看到物体的原因是眼睛接收到了物体反射出来的光。透明物体呈现颜色是因为透过该颜色的光。光的反射定律平面镜成像规律I光的折射定律

重点实验——凸透镜成像实验

1、选择凸透镜

在一套与光具座配套的光学元件盒里面有很多的透镜,怎么选择出凸透镜呢?

光学元件是精密器具,手是不能直接触摸的, 把透镜拿起来看周围的景物或同学,如果看到的是正立缩小的像的是凹透镜,如果看到的是倒立缩小的像的就是凸透镜了。

2、知道凸透镜的焦距

(1)、把凸透镜正对太阳光,在后面适当的位子用一张纸会接收到一个亮点,亮点到透镜的距离就是焦距。(阴天不行)

(2)、把蜡烛摆在远离凸透镜的地方(光具座上最远的位子,如果不够的话还可以更远),移动光屏,这个时候光屏上接收到的像最小。此时光屏到凸透镜的距离大约等于焦距。

(3)、凸透镜不动,同时在两边移动蜡烛和光屏(总保持它们到透镜距离一样),当光屏上出现与蜡烛烛焰一样大的像时,此时蜡烛到凸透镜的距离为两倍焦距。

(4)、眼睛透过凸透镜去看,而在另一边把蜡烛慢慢的靠近凸透镜,当某一时眼睛看不到蜡烛的时候,这时蜡烛刚好处在一倍焦距的地方。

(5)、看说明书。说明书上或透镜的塑料框架上有焦距的数据。

3、把凸透镜安装到光具座上去,按顺序固定好蜡烛,凸透镜,光屏的位置.并调节好烛焰中心,凸透镜中心,光屏中心在同一高度.

4.不断改变距离,观察像的大小、倒正、虚实,读出物距、像距记录好数据。

5.凸透镜成像规律。

物距u 像的性质 物、像与镜的位置 像距v 光屏能否承接 应用或其 他意义

正立还是倒立 放大还是缩小 实像还是虚像

u=∞ 会聚成一个亮点 异侧 v=f 能 测焦距

u>2f 倒矗 缩小 实像 异侧 f

f

u=f 不成像 实像、虚像的分界点

u

【典型例题】

例1.通过实验,我们可以了解舌的不同部位对酸、甜、苦、咸的敏感区域:舌尖对 最敏感,舌侧前对

最敏感,舌根对 最敏感。在该实验中,测试完一种味道后,要 ,这是为了 。没有清水,会对这个实验结果造成什么影响? 。

例2.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

例3.(2011济宁)为了探究声音产生的原因,小明和小华一起做了下面的实验:小明把手放在喉咙处大声讲话,感觉喉头振动了;小华把正在发声的音叉放在水中,水面激起了水花。通过对这两个实验现象的分析,你能得出的结论是: 。

小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

例4.声音与人的生活息息相关,为了认识声音,某班级的科学探究小组设计并进行了如下探究实验。

实验一:使正在发声的音叉接触水面,溅起了水花;

实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声。然后取下软木塞,点燃酒精棉花球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇一摇烧瓶,听到瓶内小铃铛的响声比原来小很多。

(1)以上两个实验中,实验 表明发声物体在振动。

(2)另一个实验表明: 。

例5.针对以下四幅图,下列说法正确的是( )

甲 乙 丙 丁

A.甲图中,演奏者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的音调越高

C.丙图中,随着向外不断抽气,手机铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以减小噪声污染

例6.在学习吉他演奏的过程中,小华发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的,他决定对此进行研究。经过和同学们讨论,提出了以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关。

猜想二:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关;

猜想三:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关。

为了验证上述猜想是否正确,他们找到了下表所列9种规格的琴弦,因为音调高低取决于声源振动的频率,于是借来一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

编号 材料 长度(厘米) 横截面积(平方毫米)

A 铜 60 0. 76

B 铜 60 0.89

c 铜 60 1.02

D 铜 80 0.76

E 铜

F 铜 100 0.76

G 铜 80 1.02

H 尼龙 80 1.02

I 尼龙 100 1.02

(1)为了验证猜想一,应选用编号为 , , 的琴弦进行实验。为了验证猜想二,应选用编号为 , , 的琴弦进行实验。表中有的材料规格还没填全,为了验证猜想三,必须知道该项内容。请在表中填上所缺数据。(2)随着实验的进行,小华又觉得琴弦音调的高低,可能还与琴弦的松紧程度有关,为了验证这一猜想,必须进行的操作是: 。

例7.在黑暗的房间里点燃一枝蜡烛,在白墙和蜡烛之间放一块中间刺有方形小孔的硬纸,在白墙上的像是 ( )

A.烛焰的影子 B.方形的光斑

C.烛焰倒立的像 D.方形的烛焰像

例8 下面是对太阳光发生色散现象的探究实验。

实验一:用平面镜引入一束日光,通过狭缝照到三棱镜上,如图所示。调整棱镜的方位,在白色光屏上可以看到白光通过棱镜折射后得到的彩色光带。把白纸放在棱镜前,让学生看到照到棱镜上的光是白光,由此得知白光通过棱镜折射后分解成各种颜色的色光。

实验二:在狭缝前放置红色玻璃(或蓝色玻璃),用白纸显示出照在三棱镜上的光是红光(或蓝光);通过三棱镜后,光改变了传播方向,但不分解,仍然是红光(或蓝光)。

问题:(1)你认为太阳光通过棱镜后在光屏上得到了七色光是因为( )

A.太阳光中含有七色光,由于光的折射,通过棱镜后各色光分散开了

B.棱镜中含有七色光,有太阳光通过时各色光分散出来

(2)你得到(1)中答案的根据是什么?

(3)由实验现象可以看出各色光通过棱镜时,哪种光的偏折最大?哪种光的偏折最小?太阳光发生色散的原因是什么?

(4)实验中,为什么要让太阳光先通过一个狭缝再射到棱镜上?

例9.小明同学用书本所示的装置,研究光的反射规律,其中有一个可折转的光屏,光屏在实验中的作用是:(写出两条)

① ;

② 。

例10.小勇同学在家里的一间黑暗房子里做了有关光反射的探究实验,他首先在黄色的桌子上放了一张试卷大小的白纸,然后再在纸上放了一块小平面镜,最后他打开手电筒正对平面镜。请你和小勇同学一起在旁边观察所发生的现象。结果发现了以下现象:

(1)镜子是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(2)白纸是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(3)桌面是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(4)按亮到暗依次排列是 。

(5)此时桌子的颜色是 的,理由是 。

例11 (2010鸡西)一组同学在探究平面镜成像的特点时,将点燃的蜡烛A放在玻璃板的一侧,看到破璃板后有蜡烛的像。

(1)此时用另一支完全相同的蜡烛B在玻璃板

后的纸面上来回移动,发现无法让它与蜡烛A的像

完全重合(图甲)。你分析出现这种情况的原因可能是:

。

(2)解决上面的问题后,蜡烛B与蜡烛A的像能够完全重合,说明 。

(3)图乙是他们经过三次实验后,在白纸上记录的像与物对应点的位置。他们下一步应该怎样利用和处理这张“白纸”上的信息得出实验结论?

(4)他们发现,旁边一组同学是将玻璃板和蜡烛放在方格纸上进行实验的。你认为选择白纸和方格纸哪种做法更好?说出你的理由: 。

例12.(2010安徽)下图是研究光的折射规律的实验原理图;下表中记录了不同的入射角和对应的折射角的实验测量数据。

入射角i 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

折射角 6.7° 13. 3° 19.6° 25.2° 30.7° 35.1° 38.6° 40.6°

(1)请你结合图,以光从空气进入到玻璃中的情况为例,分析实

验数据(光从空气进入其他透明介质中也可得到具有相同规

律的实验数据),对光从空气进入其他透明介质中的折射规律加

以总结(补充完整):

a.折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,并且分别位于法线两侧;

b. 。

(2)请定量比较实验数据。把你新的发现写在下面:

。

例13在利用光具座进行凸透镜成像的实验探究中:

(1)如图甲所示,一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑。由图可知,凸透镜对光线具有 作用,该凸透镜的焦距是 厘米。

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到像,请你指出其中一条可能的原因: 。

(3)调整后,把烛焰放在距凸透镜16厘米处时(如图乙),在凸透镜另一侧前后移动光屏,会在光屏上得到一个倒立、 的实像(填写像的性质); (填光学仪器)就是利用这一成像规律工作的。如果将蜡烛在乙图的基础上远离透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向 (填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动。

例14 在探究“近视眼的形成原因和矫正方法”时,小乐同学选择了如下器材:蜡烛(模拟所视物)、水凸透镜(模拟人眼晶状体,并与注射器相连)、光屏(模拟人眼视网膜)、光具座等。(注:水凸透镜的凸起程度可以通过注射器注入或吸取水的多少来调节。)

(1)她安装并调整好实验装置,如图所示,将点燃的蜡烛置于透镜前某一位置时,在光屏上得到了烛焰清晰的像;当向水凸透镜内注入水,使透镜更凸后,发现光屏上已无烛焰清晰的像,若要在光屏上再次得到烛焰清晰的像,应在水凸透镜前放置一块 透镜;若撤去放置的透镜,应将光屏 。(填“靠近”或“远离”)水凸透镜,才能得到清晰的像。

(2)根据上述实验,可知近视眼的形成原因是: 。

【课堂练习】

1.(2011菏泽)很多同学有过疑问“声音具有能量吗?它具有的能量与声音的响度和频率是不是有关呢?”某同学对其中两个问题进行探究,实验装置如图所示:A为一个圆筒,它的一端用中间剪有圆孔的纸粘牢,另一端用塑料薄膜包住并绷紧,用橡皮筋扎牢。B为一只点燃的蜡烛。

(1)完成表中的内容:

探究内容 “声音是否具有能量” “声能与响度是否有关”

小孔距烛焰的距离 3厘米

做法

观察内容

(2)为保证每次实验声音的频率相同,你的做法是

。

2.为了探究太阳光的颜色,小明同学设计如图所示的实验。

(1)按图所示进行实验,在光屏上形成一条彩 色的光带,颜色依次是: 。

这个现象说明 。

(2)在上述实验过程中发现,若在三棱镜与光屏之间插入一块红玻璃,发现光屏上只有红色光,其他地方是暗的,如图所示。这一现象说明 。

(3)在第(1)步基础上,在白屏上蒙一张绿色纸,发现屏上只有被绿光照射的地方是亮的,其他地方是暗的,如图所示。这一现象又可以说明 。

3 。(2011山西)小豪用如图所示的实验器材探究“平面镜成像特

点”,请你帮他完成下列问题:

(1)为了便于观察,该实验最好在 环境中进行(填“较明亮”或“较黑暗”);

(2)实验中观察到蜡烛A在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于 造成的;

(3)如果将蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小会 。

4.小芳在家中照镜子时,发现镜中的她“远小近大”。于是她猜想:物体在平面镜中所成像的大小是否与物体到平面镜的距离有关?

(1)为了验证猜想,她选用 (填“平面镜”或“薄玻璃板”)和两支 的蜡烛及刻度尺来完成实验。

(2)实验中她把蜡烛分别放在镜前的 位置,发现像与镜后的蜡烛总是

的。

(3)她得出的正确结论是:物体在平面镜中所成像的大小与物体到平面镜的距离 。

5. (1)在探究凸透镜成像的实验中,王聪同学先将凸透镜对着

太阳光,调整凸透镜和白纸间的距离,直到太阳光在白纸上会

聚成一个最小、最亮的点,如右图所示,这一操作的目的是

。

(2)在探究凸透镜成像的实验中,由于蜡烛火焰的高度不合适,在光屏上得到如右图所示不完整的像,要得到蜡烛火焰完整的像,

应将蜡烛向 调节。

(3)照相机是利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理制成的;

教室里的投影仪是利用凸透镜成倒立、 实像的原理制成的。

6.【探究名称】凸透镜成像的大小与哪些因素有关?

【提出问题】小明通过前面的学习,知道放大镜就是凸透镜。在活动课中,他用放大镜观察自己的手指(图甲),看到手指 的像;然后再用它观察远处的房屋(图乙),看到房屋 (填“放大”、“等大”或“缩小”)的像。

他想:凸透镜成像的大小可能与哪些因素有关?

【进行猜想】凸透镜成像的大小可能与 有关。

【设计并进行实验】

小明在光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如下表所示。

物体到凸透镜的距离(厘米) 光屏上像到凸透镜的距离(厘米) 光屏上像的大小

40 13.5 缩小

30 15 缩小

20 20 等大

15 30 放大

10 光屏上没有像

8 光屏上没有像

【结论与应用】

(1)分析数据可知物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越 ,同时发现像到凸透镜的距离就越 。

(2)小明班拍毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,这时摄影师应使照相机 (填“靠近”或“远离”)同学,同时还应 (填“增长”、“缩短”或“不改变”)照相机的暗箱(像距)长度。

7.小明进行“视力的矫正”的探究活动,他将自己戴的近视眼镜放在烛焰与凸透镜之间。如图所示;在光屏上得到了一个倒立、缩小的清晰实像,拿开眼镜后,光屏上的像蛮得模糊.

(1)小明为了使光屏上的像重新变得清晰,在不移动光屏和凸透

镜的前提下,他应该 。如果他不戴眼镜看书,

应该将书 (填“靠 近”或“远离”)眼睛。

(2)(a)、(b)、(c)、(d)四幅图中,能正确表示近视眼成像

情况的是图 ,其矫正做法是图 。

8.(2010盐城)某小组在探究凸透镜成像规律时,不小心将透镜掉在地上碎成三块。他们不知道碎镜片的焦距是否与原透镜相等,于是选取其中一块镜片,准备测量其焦距。

(1)请你设计一个简单实验,测量所选镜片的焦距。所用的主要器材有 ;

在图中虚线框内画出你所设计的实验示意图。(图中镜片已画出)

(2)测量后,发现这块镜片的焦距与原透镜相等,由此他们得出“每块镜片的焦距都与原透镜相等”的结论。他们这种推断方法存在的主要问题是 。

【课后练习】

1.(1)要探究的问题:皮肤的冷觉和热觉感受器究竟能感受到环境中的什么刺激?

(2)提出假设: 。

(3)设计实验方案: 。

(4)按设计好的实验步骤进行实验。

(5)你的结论是 。

2.如图所示,小明和小敏用细棉线连接了两个纸杯制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10米间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以相同的响度讲话,如果改用细金属丝连接“土电话”,则听到的声音就大些。这一实验表明: 。

(3)如果用“土电话”时,另一个同学捏住棉线的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用“土电话”时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (填“能”或“不能”)听到对方的讲话。

3.某班级科学探究小组的同学就为什么要用两只耳听声音,建立了如下猜测:

①用两只耳听到的声音的响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳听声音,可以辨别声源的方向;

③左耳听左边的声音,右耳听右边的声音。

(1)为了验证其猜测①的正确与否,同学们设计并做了

如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳道用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 。实验中同学们应用了科学探究中的

的方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验结果,可以断定猜测②是 。

4. (2011广东)如图所示是人眼球的成像原理图,晶状体相当于一个凸透镜,视网膜相当于光屏。则:当物体在很远的地方时,物体成像在视网膜上。当物体靠近人眼时,若晶状体的焦距不变,则它的像将会落在视网膜

(填“前”、“上”或“后”)而导致看不清物体,但实际上,人眼在由远到近地观察物体时,晶状体的焦距会 (填“变大”、“不变”或“变小”),所以人们还是能清晰地观察到物体。下列哪种光学仪器成像原理与人眼球成像原理一样? (填序号)

①照相机 ②放大镜 ③投影仪 ④潜望镜

参考答案

典型例题

例1答案:甜 咸 苦 用清水漱口 防止味道残留、混和而串味,影响实验影响实验结果

例2。答案:B

例3.答案:大声讲话,感觉喉头振动,发声的音叉激起水花,都说明了发声的物体在振动;敲桌子,桌子发声,肯定在振动,但是这种振动的幅度太小,不容易被肉眼观察到,所以要放大这些振动,可以在桌子上放些轻小物体,比如撒些碎纸屑等。

例4答案.(1)一 (2)声音的传播需要介质

例5答案:D

例6答案:17. (1)A B C A D F 80(100) 1.02 (2)调节同一琴弦的松紧程度进行实验

例7答案:C

例8 答案: (1)A(2)因为实验中,将太阳光用红色滤光片过滤后,只有红光通过棱镜时,没有得到七色彩带,而是发现红光发生了偏折。这说明实验一中彩带的出现是由于太阳光是一种复色光,通过棱镜时发生了色散。

(3)由实验图可看出紫光通过棱镜时偏折最大,红光偏折最小。由此可知太阳光发生色散的原因是各色光通过棱镜时偏折程度不同。

(4)先让太阳光通过狭缝再经过棱镜色散,能在光屏上得到依次序列排列的各色光。如果让太阳光直接射到三棱镜上,会有许多光束发生色散,在光屏上有许多色光会发生重合,色光混合能形成另一种色光,就不能在光屏上得蓟依序列排列的各种色光。

例9答案.①显示光的传播路径②探究入射光线、反射光线、法线是否共面

例10答案.(1)暗 镜子发生了镜面反射

(2)亮 白纸发生了漫反射(3)亮桌面发生了镜面反射

例11 答案:(1)玻璃板没有竖直放置(2)像与物体的大小相等(3)连接像与物的对应点,判断连线与镜面是否垂直,分别测量两点到镜面的距离(或将纸沿镜面所在位置对折判断像与物两点是否重合)(说明:不说处理过程,只答出像与物位置关系不得分) (4).使用方格纸更好方格纸可以直接在纸上判断物体与像之间的位置关系(答出更容易判断像与物的连线与镜面是否垂直亦可)

例12.答案.(1)b.入射角增大,折射角也增大;但折射角总是小于入射角(2)入射角(10°~60°)较小时,入射角i与折射角r近似成正比关系,当入射角较大时,正比关系不再成立(本题考查学生获取信息的能力和学生的分析概括能力。)

例13巩固训练l (1)会聚,11 (2)蜡烛放在了凸透镜焦点以内(或蜡烛、凸透镜和光屏三者的中心不在同一条直线上)(3)放大投影仪(或幻灯机)靠近

例14(1)凹靠近(2)晶状体较正常人眼更凸,或变厚,或像成在了视网膜之前,或晶状体偏折能力强或对光线的会聚能力强

课堂练习答案

1.(1)填表如下;

探究“声音是否具有能量” 探究“声音的能量与响度是否有关”

小孔距烛焰的距离 3cm

做法 后拍塑料膜 轻拍、重拍塑料膜

观察内容 烛焰是否摆动 烛焰摆动幅度是否改变

(2)拍一次或每次拍的快慢相同

2.(1)红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫白光是由各种色光混合而成的(2)红色透明体只能透过红色光(或某种颜色的透明体只能透过这种颜色的光)(3)绿色不透明体只能反射绿色光(或某种颜色的不透明体只能反射这种颜色的光)

3.(1)较黑暗(2)玻璃板较厚(3)不变

解析:在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感 觉蜡烛的像最亮。所以在比较黑暗的环境中进行实验。玻璃板有两个反射面,都会发生反射现象,反射光线的反向延长线都会汇聚成像,玻璃板越厚,两个像距离越运,两个像越清晰。平面镜威艨大小跟物体大小有关,与物体到平面镜的距离无关,蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小不会变化。

答案.(1)薄玻璃板相同,(2)不同重合(3)无关

5(1)测量凸透镜的焦距 (2)上 (3)放大

解析:(1)凸透镜能使太阳光会聚,会聚的这个最小最亮的点叫做焦点,焦点到光心的距离叫做焦距,所以(1)中测量的是凸透镜的焦距,;(2)因为凸透镜所成的像是倒立的,所以在上下或左右移动物体时,实像的移动方向总是与物体的移动方向相反。此题中蜡烛火焰的像在上方,要想在光屏看到完整的像,就要徒像向下移动,敞应该使蜡烛火焰向上移动;(3)、教室里的投影仪像距大于物距,所以所成的像是放大的。易错分析:此题(2)是最易错的地方。要注意物体所成的像是倒、立的,所以物体的上下左右移动方向与像的上下左右移动方向。

巩固训练l (1)会聚,11 (2)蜡烛放在了凸透镜焦点以内(或蜡烛、凸透镜和光屏三者的中心不在同一条直线上)(3)放大投影仪(或幻灯机)靠近

6..放大 缩小 物体到凸透镜的距离 (1)大 长 (2)远离 缩短 解析:要利用物体、物距、主光轴构成的三角形与像、像距、主光轴构成的三角形是相似三角形,物的大小/像的大小=物距/像距,像变小,像距也会随之变小。

7..(1)将蜡烛向凸透镜靠近 靠近(2)c a

8.(1)平行光源、光屏、刻度尺实验示意图如图所示

(2)只测一块镜片焦距具有偶然性

【课后练习】

1.答案.(2)能感受到环境中的温差(3)取3个杯子,分别装冷水、温水和热水,将自己的左、右手分别浸入冷水、热中,一段时间后,将双手同时放入温水中。 (5)冷热感受器并非直接感受物体温度的变化,而是感受皮肤散热或获取热量的速率变化。

2.答案.(1)固体能传声(2)金属传声比棉线好(3)振动不能传递(4)不能

3.答案.(1)一只耳朵听时,声音轻,听不清楚控制变量

(2)正确的

4.巩固训练l 后 变小 ①

PAGE

1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空