选择性必修1第4课中国历代变法和改革练习题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第4课中国历代变法和改革练习题(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 158.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法和改革

新题夯基练

题组一 中国古代的重要变法和改革

1.(2021山东泰安宁阳一中高二阶段考)商鞅改革的政治路线是“尊君”和“平民”。“尊君”是以君主为至高无上的权威,构建一个不容挑战的政治秩序。“平民”就是推行平民化的社会结构,王权之外的一切政治权力、经济利益、社会荣誉,对所有的民众开放。下列措施属于后者的是 ( )

A.“相地而衰征” B.“燔诗书”

C.统一度量衡 D.按军功授爵

2.(2020北京昌平高一期末)十六国时期,北方少数民族纷纷入主中原,采取各种措施解决统治难题,如前秦统治者整顿吏治、打击豪强、尊儒重教、移民十万户入关中地区等。北魏建立后,孝文帝推行俸禄制、均田制,采取迁都洛阳、移风易俗等改革措施。孝文帝的改革 ( )

A.顺应了北方民族交融的历史趋势

B.促使汉族门阀制度逐渐产生

C.削弱了少数民族政权的统治基础

D.强化了关中地区的战略地位

3.(2020山东枣庄高一模块考试)王安石在《上仁宗皇帝言事书》中提出了“因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”的主张。这表明他解决财政问题主要立足于( )

A.增加赋税以满足国家财政支出需要

B.大力发展生产以增加国库财富

C.对大地主、大官僚征收更多的赋税

D.精简国家机构以减少财政开支

4.明初,赋税主要是征收实物,由于棉布可以代输,棉花种植较为普遍。1581年张居正实行一条鞭法,无论田赋还是力役一律折银缴纳,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ()

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革有利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济发展水平高于北方

题组二 中国近代的改革探索

5.1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,其中“以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法( )

A.侧重于提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

6.著名的史学家戴逸在谈到戊戌变法的历史影响时指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”戴逸强调戊戌变法的意义是 ( )

A.挽救民族危亡 B.实现富国强兵

C.引领思想启蒙 D.建立民主政治

7.(2020四川成都七中高二期中)右图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅漫画,画中男子正在张贴的布告上写着“奉旨不缠足”。此画旨在说明 ( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

题组三 新中国成立以来的重要改革

8.(2021山东菏泽高二期中)《论十大关系》在毛泽东逝世前一直未公开发表。1975年,邓小平强调这篇报告“太重要了”。1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.为改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.纠正“文化大革命”时期的错误

D.传递发展战略调整信息

9.(2020浙江宁波高一期末)习近平总书记在2013年新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上的讲话中提出,不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。这实际上是要求人们 ( )

A.以主观标准评判历史

B.研究不同时期的共同性

C.发展地、联系地看待历史

D.依据改革开放来研究历史

新题素养练

题组一 中国古代的重要变法和改革

1.(2020北京东直门中学高二月考,)《通典·食货》载:“秦孝公任商鞅,鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。”材料表明商鞅“诱三晋之人”的直接目的是( )

A.完成统一目标 B.增强军事实力

C.鼓励商业活动 D.发展农业生产

2.(2020辽宁沈阳高二月考,)北魏孝文帝的心腹大臣拓跋澄在与其讨论迁都之事时说:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”材料表明孝文帝迁都洛阳的根本目的是 ( )

A.解决都城粮食供应问题

B.减少阻力,继续推行封建化改革

C.防止北方少数民族柔然的骚扰

D.加强对中原地区的统治

3.(2021江苏泰州中学高二月度质量检测,)钱穆先生指出:“安石之开源政策,有些处又迹近为政府敛财。……那时的百姓,实有不堪再括之苦。……还带有急刻的心理。”由此可知,王安石变法 ( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

题组二 中国近代的改革探索

4.(2020福建晋江高二期中,)梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者,故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明 ( )

A.康梁意识到启发民智的重要

B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷

D.戊戌变法是发自民众的运动

5.(2020湖南永州高二期末,)雷海宗在《中国史纲要》中写道:“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始。”与两个“大崩溃”相关的历史事件分别是 ( )

A.清末新政与辛亥革命 B.戊戌变法与辛亥革命

C.清末新政与预备立宪 D.戊戌变法与清末新政

题组三 新中国成立以来的重要改革

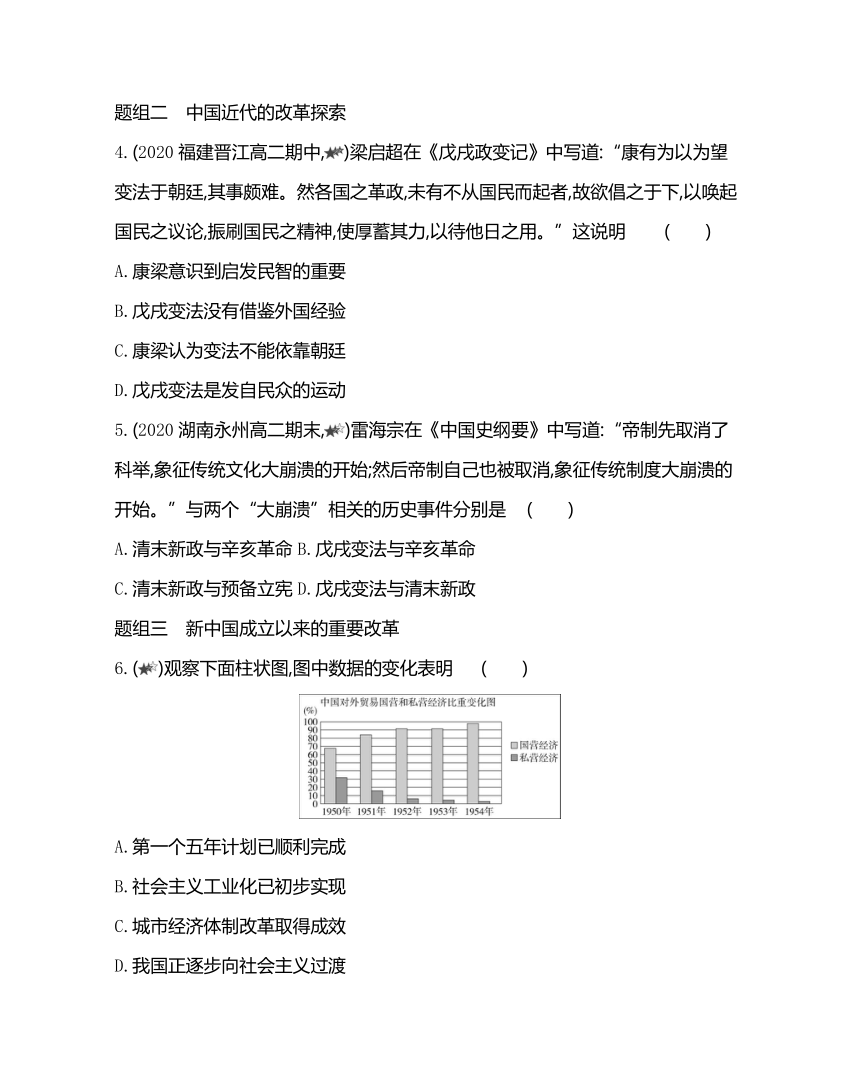

6.()观察下面柱状图,图中数据的变化表明 ( )

A.第一个五年计划已顺利完成

B.社会主义工业化已初步实现

C.城市经济体制改革取得成效

D.我国正逐步向社会主义过渡

题组四 综合题组

7.(2020河北秦皇岛高二期末,)商鞅变法、孝文帝改革、王安石变法是中国古代具有重大影响的三次变革。阅读下列图文材料并结合所学知识回答问题。

材料一 公元485年,孝文帝下诏:“欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”

材料二

图一 商鞅舌战群臣 图二 皇太后向宋神宗哭诉

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革中的哪一重要内容。

(2)列举商鞅变法和王安石变法中涉及土地问题的规定并分别简述其作用。

(3)材料二中的两张图片反映出什么共同问题?孝文帝改革中也曾遇到类似情形,其哪一改革措施突出反映了他解决这一问题的聪明才智?从中我们能得出怎样的启示?

第4课 中国历代变法和改革

新题夯基练

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.C

7.A

8.D

9.C

1.D 按军功授爵为普通民众进入统治阶层提供了途径,体现了“王权之外的一切政治权力、经济利益、社会荣誉,对所有的民众开放”,故选D项;“相地而衰征”是春秋时期齐国管仲改革的措施,排除A项;“燔诗书”是为了加强对人民的思想控制,没有体现“平民”改革的特征,排除B项;统一度量衡属于经济制度建设,也没有体现“平民”改革的特征,排除C项。

2.A 北魏孝文帝改革促进了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,故选A项;在魏晋南北朝时期,实行九品中正制,这种选官方式促使汉族门阀制度逐渐产生,而不是孝文帝改革,排除B项;孝文帝改革顺应了历史发展潮流,促使其统治基础得到加强,而不是削弱,排除C项;孝文帝把都城迁到了洛阳,使得洛阳的战略地位得到了加强,但洛阳不属于关中地区,排除D项。

3.B “因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”表明王安石解决财政问题主要立足于大力发展生产以增加国库财富,B项正确。

4.B 根据材料可知,明初,赋税主要是征收实物,由于棉布可以代输,棉花的种植较为普遍,后来张居正的赋税改革,促使大量棉花涌入市场,促进了江南地区商品经济的发展,故选B项,排除A项;C项与材料主旨不符,故排除;材料中没有将江南地区的商品经济发展水平与北方进行比较,故排除D项。

知识拓展

一条鞭法是明代嘉靖时期确立的赋税及徭役制度。其规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了赋税征收手续,同时使地方官员难以作弊,进而增加财政收入。一条鞭法上承唐代的两税法,下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远影响的一次重大改革。它既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

5.C 材料“以圣贤义理之学植其根本”说明戊戌变法试图通过妥协减少变革的阻力,C项正确。A项不符合材料信息,排除;戊戌变法是资产阶级性质的改良运动,B项错误;戊戌变法与洋务运动的宗旨有根本不同,D项错误。

6.C 戊戌变法是一次资产阶级性质的改良运动,提出了有利于发展资本主义的政策,也是一次爱国救亡的政治运动和近代中国第一次思想解放运动,在社会上起到了思想启蒙的作用。结合材料“麻木不仁的头脑开始清醒过来了”可知戴逸强调了戊戌变法在思想启蒙方面的意义,C项正确。

7.A 依据材料“1910年”“奉旨不缠足”可以得出清末新政有利于女性摆脱封建桎梏,A项正确;“自由平等观念逐渐为大众普遍接受”与“奉旨不缠足”不符,排除B项;材料反映的时间是1910年,此时维新变法运动已经结束,排除C项;材料并不能反映大众传媒改变了人们传统审美标准,排除D项。

8.D 毛泽东在《论十大关系》的讲话中,以苏联的经验为鉴戒,总结了我国的经验,论述了社会主义革命和社会主义建设中的十大关系,对适合我国情况的社会主义建设道路进行了探索。所以,在当时公开发表《论十大关系》的重要目的是传递发展战略调整信息,故D项正确;A、B、C三项与材料主旨无关,均排除。

9.C 材料“不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期”,实际上是要求人们实事求是地分析问题,发展地、联系地看待历史,不能把两者对立或者割裂开来,C项正确;“以主观标准评判历史”和“研究不同时期的共同性”均不符合材料主旨,排除A、B两项;研究历史应遵循唯物史观,而不是以“改革开放”为依据,排除D项。

新题素养练

1.D

2.D

3.A

4.A

5.A

6.D

1.D 从材料“鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出”“(使其)务本于内”可知秦国地广人稀,商鞅通过“诱三晋之人”耕秦地,发展农业生产,增强经济实力,故选D项;A、B、C三项材料没有体现,故均排除。

2.D 根据“伊洛中区,均天下所据”可知洛阳具有重要的战略地位,迁都洛阳有利于加强北魏政权对中原地区的统治,故选D项;解决都城粮食供应问题、推行封建化改革和防止柔然的骚扰也是推动迁都的因素,但都不是根本目的,故排除A、B、C三项。

3.A 根据材料“安石之开源政策,有些处又迹近为政府敛财。……百姓,实有不堪再括之苦”可知,钱穆认为王安石变法一定程度上加重了人民的负担,故A项正确。材料中没有体现王安石变法实现了富国强兵,故B项错误。材料没有分析王安石变法和北宋灭亡之间的关系,故C项错误。材料分析的是王安石在财政方面的改革的不足,与社会管控无关,故D项错误。

4.A 根据材料可知,梁启超指出康有为的观点是借鉴各国变法经验,通过“唤起国民之议论,振刷国民之精神”,为变法凝聚力量,结合所学知识可知,这说明康梁已经认识到了启发民智的重要性,A项符合题意;材料中康有为认为“然各国之革政,未有不从国民而起者”,说明戊戌变法借鉴了外国经验,B项错误;康梁领导的戊戌变法是依靠光绪皇帝实行的自上而下的变法, C、D两项错误。

5.A 1905年清末新政废除科举制,辛亥革命最主要的功绩是推翻了封建帝制,故A项正确。

6.D 从材料中,1950—1954年我国对外贸易中国营经济与私营经济的比重变化趋势可知,国营经济比重不断上升,私营经济不断萎缩,表明我国正逐步向社会主义过渡,D项正确。“一五”计划完成于1957年,A项错误;社会主义工业化初步实现是在“一五”计划完成后,B项错误;城市经济体制改革开始于1984年,C项错误。

7.答案 (1)内容:推行均田制。

(2)商鞅变法中的规定:废除井田制;以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。

作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性。

王安石变法中的规定:农田水利法;方田均税法。

作用:在抑制土地兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都有一定的效果。

(3)问题:改革遇到了保守势力的激烈反对。

措施:巧设计迁都洛阳。

启示:改革往往会遇到巨大的阻力;改革者必须有坚定的信念;改革必须讲究策略与方法;等。(任意答两点即可)

解析 (1)材料反映的是北魏孝文帝改革在经济方面的措施,即颁布均田令,推行均田制。

(2)比较商鞅变法和王安石变法中涉及土地问题的规定,前者废除了井田制,以法律形式承认了土地私有,允许土地买卖。作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性。后者推行了农田水利法和方田均税法。作用:在抑制土地兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都有一定的效果。

(3)第一小问,材料二中的两张图片,第一幅反映的是商鞅在与守旧大臣辩论,第二幅反映的是皇太后在向宋神宗哭诉对王安石变法的不满,因此都反映了改革遭到了保守势力的激烈反对。第二小问,联系孝文帝为打击保守势力,推动改革的深入,迁都洛阳作答。第三小问启示:改革往往会遇到巨大的阻力;改革者必须有坚定的信念;改革必须讲究策略与方法;等。

新题夯基练

题组一 中国古代的重要变法和改革

1.(2021山东泰安宁阳一中高二阶段考)商鞅改革的政治路线是“尊君”和“平民”。“尊君”是以君主为至高无上的权威,构建一个不容挑战的政治秩序。“平民”就是推行平民化的社会结构,王权之外的一切政治权力、经济利益、社会荣誉,对所有的民众开放。下列措施属于后者的是 ( )

A.“相地而衰征” B.“燔诗书”

C.统一度量衡 D.按军功授爵

2.(2020北京昌平高一期末)十六国时期,北方少数民族纷纷入主中原,采取各种措施解决统治难题,如前秦统治者整顿吏治、打击豪强、尊儒重教、移民十万户入关中地区等。北魏建立后,孝文帝推行俸禄制、均田制,采取迁都洛阳、移风易俗等改革措施。孝文帝的改革 ( )

A.顺应了北方民族交融的历史趋势

B.促使汉族门阀制度逐渐产生

C.削弱了少数民族政权的统治基础

D.强化了关中地区的战略地位

3.(2020山东枣庄高一模块考试)王安石在《上仁宗皇帝言事书》中提出了“因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”的主张。这表明他解决财政问题主要立足于( )

A.增加赋税以满足国家财政支出需要

B.大力发展生产以增加国库财富

C.对大地主、大官僚征收更多的赋税

D.精简国家机构以减少财政开支

4.明初,赋税主要是征收实物,由于棉布可以代输,棉花种植较为普遍。1581年张居正实行一条鞭法,无论田赋还是力役一律折银缴纳,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期 ()

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革有利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济发展水平高于北方

题组二 中国近代的改革探索

5.1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,其中“以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法( )

A.侧重于提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

6.著名的史学家戴逸在谈到戊戌变法的历史影响时指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”戴逸强调戊戌变法的意义是 ( )

A.挽救民族危亡 B.实现富国强兵

C.引领思想启蒙 D.建立民主政治

7.(2020四川成都七中高二期中)右图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅漫画,画中男子正在张贴的布告上写着“奉旨不缠足”。此画旨在说明 ( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

题组三 新中国成立以来的重要改革

8.(2021山东菏泽高二期中)《论十大关系》在毛泽东逝世前一直未公开发表。1975年,邓小平强调这篇报告“太重要了”。1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.为改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.纠正“文化大革命”时期的错误

D.传递发展战略调整信息

9.(2020浙江宁波高一期末)习近平总书记在2013年新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上的讲话中提出,不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。这实际上是要求人们 ( )

A.以主观标准评判历史

B.研究不同时期的共同性

C.发展地、联系地看待历史

D.依据改革开放来研究历史

新题素养练

题组一 中国古代的重要变法和改革

1.(2020北京东直门中学高二月考,)《通典·食货》载:“秦孝公任商鞅,鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。”材料表明商鞅“诱三晋之人”的直接目的是( )

A.完成统一目标 B.增强军事实力

C.鼓励商业活动 D.发展农业生产

2.(2020辽宁沈阳高二月考,)北魏孝文帝的心腹大臣拓跋澄在与其讨论迁都之事时说:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”材料表明孝文帝迁都洛阳的根本目的是 ( )

A.解决都城粮食供应问题

B.减少阻力,继续推行封建化改革

C.防止北方少数民族柔然的骚扰

D.加强对中原地区的统治

3.(2021江苏泰州中学高二月度质量检测,)钱穆先生指出:“安石之开源政策,有些处又迹近为政府敛财。……那时的百姓,实有不堪再括之苦。……还带有急刻的心理。”由此可知,王安石变法 ( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

题组二 中国近代的改革探索

4.(2020福建晋江高二期中,)梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者,故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明 ( )

A.康梁意识到启发民智的重要

B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷

D.戊戌变法是发自民众的运动

5.(2020湖南永州高二期末,)雷海宗在《中国史纲要》中写道:“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始。”与两个“大崩溃”相关的历史事件分别是 ( )

A.清末新政与辛亥革命 B.戊戌变法与辛亥革命

C.清末新政与预备立宪 D.戊戌变法与清末新政

题组三 新中国成立以来的重要改革

6.()观察下面柱状图,图中数据的变化表明 ( )

A.第一个五年计划已顺利完成

B.社会主义工业化已初步实现

C.城市经济体制改革取得成效

D.我国正逐步向社会主义过渡

题组四 综合题组

7.(2020河北秦皇岛高二期末,)商鞅变法、孝文帝改革、王安石变法是中国古代具有重大影响的三次变革。阅读下列图文材料并结合所学知识回答问题。

材料一 公元485年,孝文帝下诏:“欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”

材料二

图一 商鞅舌战群臣 图二 皇太后向宋神宗哭诉

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革中的哪一重要内容。

(2)列举商鞅变法和王安石变法中涉及土地问题的规定并分别简述其作用。

(3)材料二中的两张图片反映出什么共同问题?孝文帝改革中也曾遇到类似情形,其哪一改革措施突出反映了他解决这一问题的聪明才智?从中我们能得出怎样的启示?

第4课 中国历代变法和改革

新题夯基练

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.C

7.A

8.D

9.C

1.D 按军功授爵为普通民众进入统治阶层提供了途径,体现了“王权之外的一切政治权力、经济利益、社会荣誉,对所有的民众开放”,故选D项;“相地而衰征”是春秋时期齐国管仲改革的措施,排除A项;“燔诗书”是为了加强对人民的思想控制,没有体现“平民”改革的特征,排除B项;统一度量衡属于经济制度建设,也没有体现“平民”改革的特征,排除C项。

2.A 北魏孝文帝改革促进了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,故选A项;在魏晋南北朝时期,实行九品中正制,这种选官方式促使汉族门阀制度逐渐产生,而不是孝文帝改革,排除B项;孝文帝改革顺应了历史发展潮流,促使其统治基础得到加强,而不是削弱,排除C项;孝文帝把都城迁到了洛阳,使得洛阳的战略地位得到了加强,但洛阳不属于关中地区,排除D项。

3.B “因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”表明王安石解决财政问题主要立足于大力发展生产以增加国库财富,B项正确。

4.B 根据材料可知,明初,赋税主要是征收实物,由于棉布可以代输,棉花的种植较为普遍,后来张居正的赋税改革,促使大量棉花涌入市场,促进了江南地区商品经济的发展,故选B项,排除A项;C项与材料主旨不符,故排除;材料中没有将江南地区的商品经济发展水平与北方进行比较,故排除D项。

知识拓展

一条鞭法是明代嘉靖时期确立的赋税及徭役制度。其规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了赋税征收手续,同时使地方官员难以作弊,进而增加财政收入。一条鞭法上承唐代的两税法,下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远影响的一次重大改革。它既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

5.C 材料“以圣贤义理之学植其根本”说明戊戌变法试图通过妥协减少变革的阻力,C项正确。A项不符合材料信息,排除;戊戌变法是资产阶级性质的改良运动,B项错误;戊戌变法与洋务运动的宗旨有根本不同,D项错误。

6.C 戊戌变法是一次资产阶级性质的改良运动,提出了有利于发展资本主义的政策,也是一次爱国救亡的政治运动和近代中国第一次思想解放运动,在社会上起到了思想启蒙的作用。结合材料“麻木不仁的头脑开始清醒过来了”可知戴逸强调了戊戌变法在思想启蒙方面的意义,C项正确。

7.A 依据材料“1910年”“奉旨不缠足”可以得出清末新政有利于女性摆脱封建桎梏,A项正确;“自由平等观念逐渐为大众普遍接受”与“奉旨不缠足”不符,排除B项;材料反映的时间是1910年,此时维新变法运动已经结束,排除C项;材料并不能反映大众传媒改变了人们传统审美标准,排除D项。

8.D 毛泽东在《论十大关系》的讲话中,以苏联的经验为鉴戒,总结了我国的经验,论述了社会主义革命和社会主义建设中的十大关系,对适合我国情况的社会主义建设道路进行了探索。所以,在当时公开发表《论十大关系》的重要目的是传递发展战略调整信息,故D项正确;A、B、C三项与材料主旨无关,均排除。

9.C 材料“不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期”,实际上是要求人们实事求是地分析问题,发展地、联系地看待历史,不能把两者对立或者割裂开来,C项正确;“以主观标准评判历史”和“研究不同时期的共同性”均不符合材料主旨,排除A、B两项;研究历史应遵循唯物史观,而不是以“改革开放”为依据,排除D项。

新题素养练

1.D

2.D

3.A

4.A

5.A

6.D

1.D 从材料“鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出”“(使其)务本于内”可知秦国地广人稀,商鞅通过“诱三晋之人”耕秦地,发展农业生产,增强经济实力,故选D项;A、B、C三项材料没有体现,故均排除。

2.D 根据“伊洛中区,均天下所据”可知洛阳具有重要的战略地位,迁都洛阳有利于加强北魏政权对中原地区的统治,故选D项;解决都城粮食供应问题、推行封建化改革和防止柔然的骚扰也是推动迁都的因素,但都不是根本目的,故排除A、B、C三项。

3.A 根据材料“安石之开源政策,有些处又迹近为政府敛财。……百姓,实有不堪再括之苦”可知,钱穆认为王安石变法一定程度上加重了人民的负担,故A项正确。材料中没有体现王安石变法实现了富国强兵,故B项错误。材料没有分析王安石变法和北宋灭亡之间的关系,故C项错误。材料分析的是王安石在财政方面的改革的不足,与社会管控无关,故D项错误。

4.A 根据材料可知,梁启超指出康有为的观点是借鉴各国变法经验,通过“唤起国民之议论,振刷国民之精神”,为变法凝聚力量,结合所学知识可知,这说明康梁已经认识到了启发民智的重要性,A项符合题意;材料中康有为认为“然各国之革政,未有不从国民而起者”,说明戊戌变法借鉴了外国经验,B项错误;康梁领导的戊戌变法是依靠光绪皇帝实行的自上而下的变法, C、D两项错误。

5.A 1905年清末新政废除科举制,辛亥革命最主要的功绩是推翻了封建帝制,故A项正确。

6.D 从材料中,1950—1954年我国对外贸易中国营经济与私营经济的比重变化趋势可知,国营经济比重不断上升,私营经济不断萎缩,表明我国正逐步向社会主义过渡,D项正确。“一五”计划完成于1957年,A项错误;社会主义工业化初步实现是在“一五”计划完成后,B项错误;城市经济体制改革开始于1984年,C项错误。

7.答案 (1)内容:推行均田制。

(2)商鞅变法中的规定:废除井田制;以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。

作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性。

王安石变法中的规定:农田水利法;方田均税法。

作用:在抑制土地兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都有一定的效果。

(3)问题:改革遇到了保守势力的激烈反对。

措施:巧设计迁都洛阳。

启示:改革往往会遇到巨大的阻力;改革者必须有坚定的信念;改革必须讲究策略与方法;等。(任意答两点即可)

解析 (1)材料反映的是北魏孝文帝改革在经济方面的措施,即颁布均田令,推行均田制。

(2)比较商鞅变法和王安石变法中涉及土地问题的规定,前者废除了井田制,以法律形式承认了土地私有,允许土地买卖。作用:维护了新兴地主阶级的利益,提高了他们发展农业的积极性。后者推行了农田水利法和方田均税法。作用:在抑制土地兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都有一定的效果。

(3)第一小问,材料二中的两张图片,第一幅反映的是商鞅在与守旧大臣辩论,第二幅反映的是皇太后在向宋神宗哭诉对王安石变法的不满,因此都反映了改革遭到了保守势力的激烈反对。第二小问,联系孝文帝为打击保守势力,推动改革的深入,迁都洛阳作答。第三小问启示:改革往往会遇到巨大的阻力;改革者必须有坚定的信念;改革必须讲究策略与方法;等。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理