选择性必修1第三单元《法律与教化》检测题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第三单元《法律与教化》检测题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-02 11:39:35 | ||

图片预览

文档简介

《法律与教化》检测题

一、单选题

1.《人权宣言》的进步意义最主要体现在( )

A.提出法律面前人人平等 B.宣布私有财产神圣不可侵犯

C.宣扬人生来是自由的,权利是平等的 D.体现摧毁君主专制和封建等级制度的思想

2.罗马法学高度成熟的标志是( )

A.自然法的精神 B.第一部成文法制定

C.公民法体系出现 D.万民法体系形成

3.十届全国人大列入规划的立法项目共76件,审议106件草案并通过了100件。十一届全国人大废止了8部法律和有关法律问题的决定,对59部法律作出修改;国务院废止了7部行政法规,对107件行政法规作出修改。这些举措

A.表明法律体系构建任务完成B.基层民主法制建设卓有成效

C.推动了立法机构多元化发展D.有利于民主法制体系的完善

4.近代欧洲存在着大陆法系和英美法系。大陆法系以成文法为主要法律渊源,以民法为典型,以演绎为思维特点;英美法系以判例法为主要法律渊源,以普通法为基础,以归纳为思维特点。据此可推知

A.欧洲法律体系都是罗马法的延续 B.地理环境决定了法律体系的特点

C.欧洲法律体系并非都源于罗马法 D.罗马法具有超越时空的重要意义

5.《尚书》记载,周公曾说:“惟乃丕显考文王,克明德慎罚;不敢侮鳏寡……闻于上帝,帝休,天乃大命文王,殪戎殷(用兵伐殷)。”这体现了西周时期

A.统治者接受了儒家的民本思想 B.周王对诸侯的控制力增强

C.倡导敬德保民维护统治 D.政治局势不稳

6.早期罗马法“有夫权婚姻”制度中,离婚的主动权全在夫一方。而《罗马民法大全》是以具体例举的形式规定了夫离妻的法定理由,夫若无法律的正当理由而擅离其妻的,法律要予以相应的制裁。这一变化表明( )

A.罗马法律体现对生命和财产的尊重B.罗马女性的法律地位得到了提高

C.罗马法兼顾了社会各个群体的利益D.罗马法超越了种族与性别的界限

7.1982年我国颁布了新宪法,还对它进行了多次修改,并相继出台了《中华人民共和国选举法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》等各种法律法规。这表明( )

A.我国人民的法律意识不断提高 B.我国的法律法规越来越多

C.我国建立了完备的法律体系 D.我国法制建设的步伐大大加快

8.两汉时,司法官员经常将《公羊春秋》《诗》《礼记》《尚书》等作为判案量刑的依据;到魏晋时期,法律中增加了不少突出上下尊卑,同罪时不同罚的条文。这说明

A.儒法并用成为汉魏时期的主流观念 B.法律深受社会主流思想的影响

C.法律制度化降低了判案时的随意性 D.儒家经典保证了法律的公正性

9.罗马在战争的过程中,针对不同的盟友授予不同程度的公民权;公元212年,卡拉卡拉皇帝授予所有帝国境内外邦人以公民权。这一行为

A.提高了平民的地位 B.适应了扩张的需要

C.主要受自然法影响 D.实现了各民族平等

10.罗马人把罗马市民权授予那些在战争中英勇作战的人,把市民权授予被解放的奴隶,不蔑视任何人,不根据人的出生而是依据罗马市民和非罗马市民(包括奴隶)的意志,把人们吸纳进其社会中。这一现象反映了

A.罗马的奴隶和市民利益的一致性 B.罗马的奴隶和市民享有同等权利

C.罗马社会是罗马人民公共意志的产物 D.罗马法高扬人人生而平等的人文精神

11.我国82年以前的宪法的结构顺序为“序言”、“总纲”、“国家结构”、“公民的基本权利和义务”,82年宪法则把“公民的基本权利和义务”放在“国家机构”之前,宪法结构的这一变动表明

A.中国实现了人民当家作主 B.我国加强了人民当家作主的制度保障

C.人民群众法律意识提高 D.国家机构的地位下降

12.《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律。它在中国法律体系中

A.独具开创性意义 B.起到引领性作用

C.属于根本性大法 D.居于基础性地位

13.自古以来的说法是“民告官、打不赢”。在社会主义建设新时期为民告官提供法律保障的是( )

A.《中华人民共和国刑法》 B.《共同纲领》

C.1954年宪法 D.《行政复议法》

14.1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系建设进入新阶段。这部宪法的颁布

A.确立了新型国家的政制架构 B.为拨乱反正提供了法律依据

C.规范国家治理的现代化实践 D.确定了经济体制改革的目标

15.《十二铜表法》的“第一表”,分为九条对“传唤”作出了明确规定,包括:如何保证诉讼当事人按要求出席审判地点;诉讼当事人双方自行解决争端的必要性;审理案件的时间、地点以及审判官的身份;审案的时限等。由此可知,《十二铜表法》关于“传唤”的规定

A.有法可依,条文明晰 B.重视证人证据,防止权力滥用

C.突出形式,维护公平 D.保护平民权益,蕴含普世价值

16.1954年第一届全国人大颁布《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义的原则;1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,逐步形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。这两部宪法的颁布和修订都

A.反映了社会主要矛盾的变化 B.改变了国家的基本法律架构

C.适应了当时法制建设的需要 D.巩固了新生的人民民主政权

17.1804年3月21日公布的《拿破仑法典》采用了《民法大全》中四种法律文献之一的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对化、契约自由、过失责任三项基本原则。它与德意志民法典一起构成了欧洲大陆法系的两大支柱。这表明罗马法

A.是世界史上最早的系统完备的法律体系 B.为推动资本主义发展提供有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论 D.成为近代西方法学渊源和法律先导

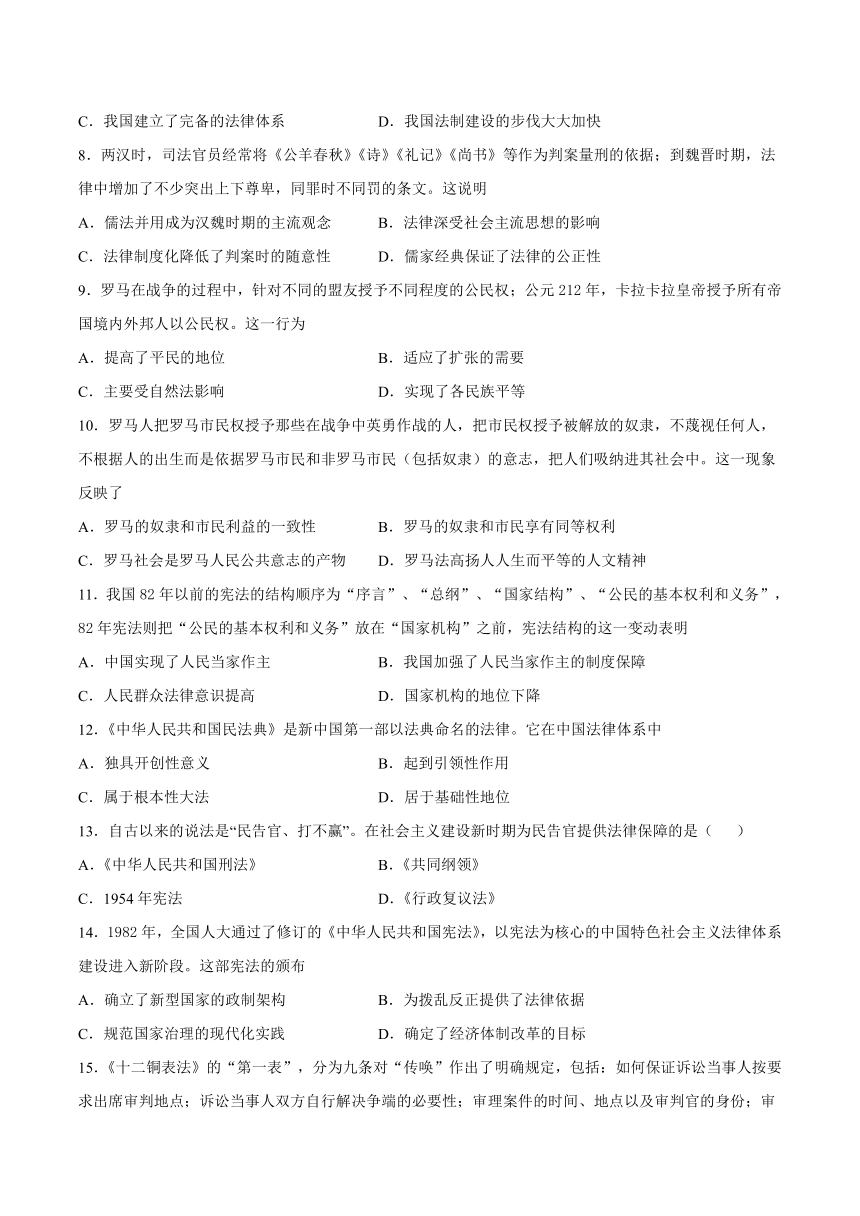

18.在中国,人们喜欢用家训的方式传承家风。读表1,对比解读正确的是

唐宋家训内容(单位:篇)

唐

宋

1

处己(修身、励志)

5

37

2

勉学、治学

3

29

3

睦亲(包括孝敬父母、尊敬长辈、团结兄弟)

3

14

4

治家(包括理财、管理仆从、居所安全、节葬)

6

24

5

处世(包括交友、尊师、尊敬长辈、礼仪)

5

26

6

从政

11

17

7

治国

2

4

8

女诫

5

2

教子原则

2

6

唐宋家训内容的对比研究

A.唐宋时期的家训已经出现了理论化的趋势

B.宋朝家训的“女诫”减少说明封建伦理的衰落

C.印刷术的进步导致了唐宋家训的数量增多

D.宋朝家训“处己”数量最多是受到理学的影响

19.周初的革命者从牧野之战“前徒倒戈”的事实中,体味到一个深刻的道理——“天命靡常”,于是提出了“人无于水监,当于民监”、“惟王子子孙孙永保民”。这说明周初

A.儒学居于统治地位 B.出现敬天保民观念

C.盛行功利主义思想 D.神权王权紧密结合

20.罗马法早期具有狭隘性、注重形式、程序繁琐、严重僵化等缺点,随后罗马法逐渐摆脱了狭隘、形式主义的缺点。这种转变发生在( )

A.公元前5世纪 B.公元前3世纪

C.公元3世纪 D.公元6世纪

21.汉文帝时,有人冲撞了他的马,按法当罚金,但文帝想加重处罚。廷尉张释之上奏说,如果皇帝你当时直接了除此事,就可以把他杀了;可是你已交给廷尉处理,那我就必须依法办案。于是文帝只好让步。据此可知,当时

A.法律权威高于皇权 B.皇权受到法律约束

C.官僚队伍秉公执法 D.践行儒家治国理念

二、材料分析题

22.阅读材料,回答问题。

材料 中国古代通用语推广大事记(节选)

时期

大事记

西周

职官外史的职责之一即“掌达书(书写)名(文字)于四方”。周宣王时,编篡识字课本《史辅篇》。

汉

以原秦晋方音为基础形成“通语”,以隶书为通用文字,编篡了一大批推行通用语言文字的字典辞书。规定学童必须能够背诵、讲解和书写八种字体九千字,方能为吏。

隋唐

隋朝整理的声韵书籍《切韵》在唐代被定为科举考试的标准韵书;政府政组纪刊定制作《字样》《干禄字书》《五经文字》等颁行天下。

明清

明初颁行“参考中原雅音”编订的《洪武正韵》,雍正帝下旨“以福建、广东人多不诸官话、着地方官训导”,并设正音书院,教授南方的官员和读书人标准“官话”。

——摘编自孙海娥《我国国家通用语》等

根据材料并结合所学知识,概括中国古代推广通用语的措施及其意义。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 第7条:民事权利的行使不以按照宪法取得并保持的公民资格为条件。

第8条:所有法国人都享有民事权利。

第537条:除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

——摘自《拿破仑法典》

材料二 位于重庆市渝中区望龙门的巴县衙门,始建于1667年,在平面布局上,20多间房围成3个四合院,形成了巴县衙门的大堂、二堂,大堂动刑罚,二堂理政事。大堂即正堂,是知县举行重大典礼、审理重大案件的地方,内有原告石、被告石,又称下跪石,绅士以上身份的人候审时可以不跪。二堂是知县商议政事的地方,取名“琴治堂”,表示知县一面弹琴,一面理政,寓意为仁政教化以德治县。

——据《重庆府志全图》整理

夫中国刑狱皆以贵治贱。所谓法者,直刑而已,所以驱迫束缚其臣民,而国君则超乎法之上……(近代西方)之所谓法,治国之经制也,上下所为皆有所束。

——严复《法意·按语》

材料三 1979年到八十年代中期我国出现了新时期法治建设的第一个高峰,这个时期主要制定了《刑法》、《刑事诉讼法》、《经济合同法》、《宪法》、《民事诉讼法》等适用于全社会的普遍性规则。第二个高峰是从1992年以后逐渐开始展开的,这个时期的法律按照国务院当时的规划一共有一百五十二部,如《审计法》、《对外贸易法》、《注册会计师法》、《农业法》、《仲裁法》、《广告法》等。

——侯欣一《改革开放三十年中国法治进程回顾与反思》

(1)材料一中的条款体现了《拿破仑法典》的哪些原则?结合所学知识,指出该法典的历史意义。

(2)根据材料二,从巴县衙门的布局结构概括其反映了古代中国司法体制哪些特点?在严复看来,中西法律存在哪些差异?结合所学知识,指出严复比较这种差异的目的。

(3)根据材料三,概括新时期法治建设出现的两次高峰各有何特点。结合所学知识,归纳改革开放新时期我国法治建设的主要成就。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉初,废弃了秦代法律的严酷繁杂成分,由萧何制定了崇尚宽简的《九章律》……汉律强调皇权至上,法自君出……儒家经义成为其法理的基础。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲(第二版)》

材料二 罗马法是简单商品经济条件下十分完善的法律制度,特别是其中有关财产所有权和契约的各项规定,都是由调整商品经济关系的经典性规范构成。尤其罗马法利用有利的客观地理环境,吸收了其他民族的优秀思想文化和先进的法律制度……成为具有强大生命力的法系之一。

——摘编自张晋藩《中国法制史》

材料三 第8条所有法国人都享有民事权利。

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

——摘自1804年《法国民法典》

材料四 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——摘自1982年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一概括汉律的特点。

(2)结合所学知识概括罗马法对后世的影响。

(3)材料三体现了哪些立法原则?结合所学知识,分析《法国民法典》得以颁布的社会背景。

(4)《中华人民共和国宪法》是对世界政治文明的继承和发展,据材料四指出这种发展的具体表现。结合所学知识归纳近代以来中国和西方在追求民主法制过程中的共同点。

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.D 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.C 21.B

22.措施:设立机构,要求官员着力推广;利用学校教育推广;制定颁行标准字音。

意义:推动了文化教育的发展:利于加强国家治理;促进了民族交融;促进了统一多民族国家发展:利于各地区经济文化的交流。

23.(1)原则:民事权利平等、财产所有权无限制等原则。历史意义:资产阶级革命成果以法律形式被确定下来;宣传资产阶级革命的精神,打击欧洲封建势力,维护了资产阶级的利益;成为资本主义社会的立法规范。

(2)特点:政法一体,司法没有独立地位;立法并重,将道德教化与法制惩戒相结合;存在身份等级歧视。差异:中国法律带有等级色彩,君主凌驾法律之上;西方法律面前人人平等。目的:宣扬民主平等的思想,批判君主专制制度。

(3)特点,第一高峰期:以宪法为核心的社会主义法律体系开始形成;第二高峰期:社会主义法律体现进一步完善发展。成就:1982年通过《中华人民共和国宪法》,逐渐形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系。

24.(1)崇尚宽简;皇权至上;儒家经义成为法理基础。

(2)对近代欧洲国家的立法和司法产生了重要影响;成为资产阶级反封建和推进资本主义发展的有力武器。

(3)原则:自由平等原则;私有财产神圣不可侵犯原则;契约原则。社会背景:启蒙运动的影响;法国大革命和拿破仑帝国的建立;法学家的贡献;资本主义的发展。

(4)发展:人民民主专政;人民代表大会制度。共同点:通过立法维护民主

一、单选题

1.《人权宣言》的进步意义最主要体现在( )

A.提出法律面前人人平等 B.宣布私有财产神圣不可侵犯

C.宣扬人生来是自由的,权利是平等的 D.体现摧毁君主专制和封建等级制度的思想

2.罗马法学高度成熟的标志是( )

A.自然法的精神 B.第一部成文法制定

C.公民法体系出现 D.万民法体系形成

3.十届全国人大列入规划的立法项目共76件,审议106件草案并通过了100件。十一届全国人大废止了8部法律和有关法律问题的决定,对59部法律作出修改;国务院废止了7部行政法规,对107件行政法规作出修改。这些举措

A.表明法律体系构建任务完成B.基层民主法制建设卓有成效

C.推动了立法机构多元化发展D.有利于民主法制体系的完善

4.近代欧洲存在着大陆法系和英美法系。大陆法系以成文法为主要法律渊源,以民法为典型,以演绎为思维特点;英美法系以判例法为主要法律渊源,以普通法为基础,以归纳为思维特点。据此可推知

A.欧洲法律体系都是罗马法的延续 B.地理环境决定了法律体系的特点

C.欧洲法律体系并非都源于罗马法 D.罗马法具有超越时空的重要意义

5.《尚书》记载,周公曾说:“惟乃丕显考文王,克明德慎罚;不敢侮鳏寡……闻于上帝,帝休,天乃大命文王,殪戎殷(用兵伐殷)。”这体现了西周时期

A.统治者接受了儒家的民本思想 B.周王对诸侯的控制力增强

C.倡导敬德保民维护统治 D.政治局势不稳

6.早期罗马法“有夫权婚姻”制度中,离婚的主动权全在夫一方。而《罗马民法大全》是以具体例举的形式规定了夫离妻的法定理由,夫若无法律的正当理由而擅离其妻的,法律要予以相应的制裁。这一变化表明( )

A.罗马法律体现对生命和财产的尊重B.罗马女性的法律地位得到了提高

C.罗马法兼顾了社会各个群体的利益D.罗马法超越了种族与性别的界限

7.1982年我国颁布了新宪法,还对它进行了多次修改,并相继出台了《中华人民共和国选举法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》等各种法律法规。这表明( )

A.我国人民的法律意识不断提高 B.我国的法律法规越来越多

C.我国建立了完备的法律体系 D.我国法制建设的步伐大大加快

8.两汉时,司法官员经常将《公羊春秋》《诗》《礼记》《尚书》等作为判案量刑的依据;到魏晋时期,法律中增加了不少突出上下尊卑,同罪时不同罚的条文。这说明

A.儒法并用成为汉魏时期的主流观念 B.法律深受社会主流思想的影响

C.法律制度化降低了判案时的随意性 D.儒家经典保证了法律的公正性

9.罗马在战争的过程中,针对不同的盟友授予不同程度的公民权;公元212年,卡拉卡拉皇帝授予所有帝国境内外邦人以公民权。这一行为

A.提高了平民的地位 B.适应了扩张的需要

C.主要受自然法影响 D.实现了各民族平等

10.罗马人把罗马市民权授予那些在战争中英勇作战的人,把市民权授予被解放的奴隶,不蔑视任何人,不根据人的出生而是依据罗马市民和非罗马市民(包括奴隶)的意志,把人们吸纳进其社会中。这一现象反映了

A.罗马的奴隶和市民利益的一致性 B.罗马的奴隶和市民享有同等权利

C.罗马社会是罗马人民公共意志的产物 D.罗马法高扬人人生而平等的人文精神

11.我国82年以前的宪法的结构顺序为“序言”、“总纲”、“国家结构”、“公民的基本权利和义务”,82年宪法则把“公民的基本权利和义务”放在“国家机构”之前,宪法结构的这一变动表明

A.中国实现了人民当家作主 B.我国加强了人民当家作主的制度保障

C.人民群众法律意识提高 D.国家机构的地位下降

12.《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律。它在中国法律体系中

A.独具开创性意义 B.起到引领性作用

C.属于根本性大法 D.居于基础性地位

13.自古以来的说法是“民告官、打不赢”。在社会主义建设新时期为民告官提供法律保障的是( )

A.《中华人民共和国刑法》 B.《共同纲领》

C.1954年宪法 D.《行政复议法》

14.1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系建设进入新阶段。这部宪法的颁布

A.确立了新型国家的政制架构 B.为拨乱反正提供了法律依据

C.规范国家治理的现代化实践 D.确定了经济体制改革的目标

15.《十二铜表法》的“第一表”,分为九条对“传唤”作出了明确规定,包括:如何保证诉讼当事人按要求出席审判地点;诉讼当事人双方自行解决争端的必要性;审理案件的时间、地点以及审判官的身份;审案的时限等。由此可知,《十二铜表法》关于“传唤”的规定

A.有法可依,条文明晰 B.重视证人证据,防止权力滥用

C.突出形式,维护公平 D.保护平民权益,蕴含普世价值

16.1954年第一届全国人大颁布《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义的原则;1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,逐步形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。这两部宪法的颁布和修订都

A.反映了社会主要矛盾的变化 B.改变了国家的基本法律架构

C.适应了当时法制建设的需要 D.巩固了新生的人民民主政权

17.1804年3月21日公布的《拿破仑法典》采用了《民法大全》中四种法律文献之一的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对化、契约自由、过失责任三项基本原则。它与德意志民法典一起构成了欧洲大陆法系的两大支柱。这表明罗马法

A.是世界史上最早的系统完备的法律体系 B.为推动资本主义发展提供有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论 D.成为近代西方法学渊源和法律先导

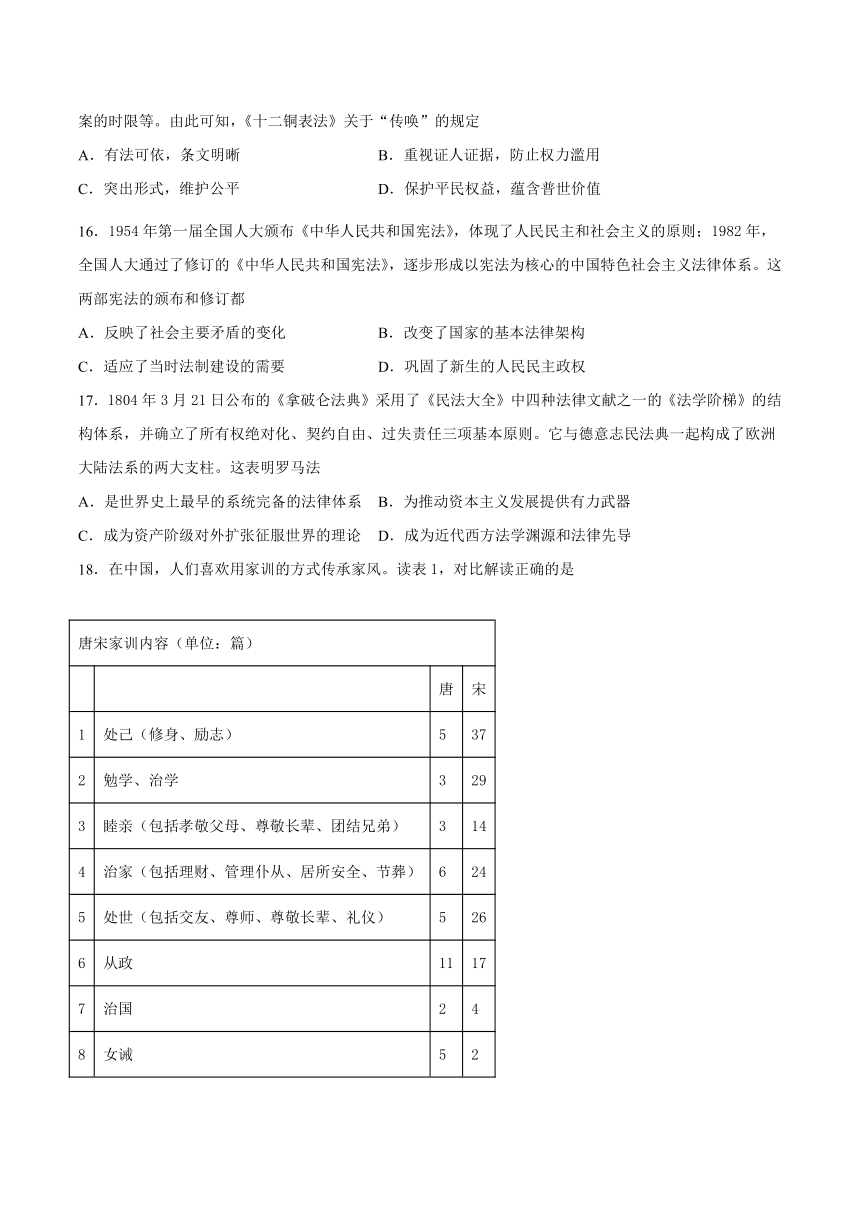

18.在中国,人们喜欢用家训的方式传承家风。读表1,对比解读正确的是

唐宋家训内容(单位:篇)

唐

宋

1

处己(修身、励志)

5

37

2

勉学、治学

3

29

3

睦亲(包括孝敬父母、尊敬长辈、团结兄弟)

3

14

4

治家(包括理财、管理仆从、居所安全、节葬)

6

24

5

处世(包括交友、尊师、尊敬长辈、礼仪)

5

26

6

从政

11

17

7

治国

2

4

8

女诫

5

2

教子原则

2

6

唐宋家训内容的对比研究

A.唐宋时期的家训已经出现了理论化的趋势

B.宋朝家训的“女诫”减少说明封建伦理的衰落

C.印刷术的进步导致了唐宋家训的数量增多

D.宋朝家训“处己”数量最多是受到理学的影响

19.周初的革命者从牧野之战“前徒倒戈”的事实中,体味到一个深刻的道理——“天命靡常”,于是提出了“人无于水监,当于民监”、“惟王子子孙孙永保民”。这说明周初

A.儒学居于统治地位 B.出现敬天保民观念

C.盛行功利主义思想 D.神权王权紧密结合

20.罗马法早期具有狭隘性、注重形式、程序繁琐、严重僵化等缺点,随后罗马法逐渐摆脱了狭隘、形式主义的缺点。这种转变发生在( )

A.公元前5世纪 B.公元前3世纪

C.公元3世纪 D.公元6世纪

21.汉文帝时,有人冲撞了他的马,按法当罚金,但文帝想加重处罚。廷尉张释之上奏说,如果皇帝你当时直接了除此事,就可以把他杀了;可是你已交给廷尉处理,那我就必须依法办案。于是文帝只好让步。据此可知,当时

A.法律权威高于皇权 B.皇权受到法律约束

C.官僚队伍秉公执法 D.践行儒家治国理念

二、材料分析题

22.阅读材料,回答问题。

材料 中国古代通用语推广大事记(节选)

时期

大事记

西周

职官外史的职责之一即“掌达书(书写)名(文字)于四方”。周宣王时,编篡识字课本《史辅篇》。

汉

以原秦晋方音为基础形成“通语”,以隶书为通用文字,编篡了一大批推行通用语言文字的字典辞书。规定学童必须能够背诵、讲解和书写八种字体九千字,方能为吏。

隋唐

隋朝整理的声韵书籍《切韵》在唐代被定为科举考试的标准韵书;政府政组纪刊定制作《字样》《干禄字书》《五经文字》等颁行天下。

明清

明初颁行“参考中原雅音”编订的《洪武正韵》,雍正帝下旨“以福建、广东人多不诸官话、着地方官训导”,并设正音书院,教授南方的官员和读书人标准“官话”。

——摘编自孙海娥《我国国家通用语》等

根据材料并结合所学知识,概括中国古代推广通用语的措施及其意义。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 第7条:民事权利的行使不以按照宪法取得并保持的公民资格为条件。

第8条:所有法国人都享有民事权利。

第537条:除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

——摘自《拿破仑法典》

材料二 位于重庆市渝中区望龙门的巴县衙门,始建于1667年,在平面布局上,20多间房围成3个四合院,形成了巴县衙门的大堂、二堂,大堂动刑罚,二堂理政事。大堂即正堂,是知县举行重大典礼、审理重大案件的地方,内有原告石、被告石,又称下跪石,绅士以上身份的人候审时可以不跪。二堂是知县商议政事的地方,取名“琴治堂”,表示知县一面弹琴,一面理政,寓意为仁政教化以德治县。

——据《重庆府志全图》整理

夫中国刑狱皆以贵治贱。所谓法者,直刑而已,所以驱迫束缚其臣民,而国君则超乎法之上……(近代西方)之所谓法,治国之经制也,上下所为皆有所束。

——严复《法意·按语》

材料三 1979年到八十年代中期我国出现了新时期法治建设的第一个高峰,这个时期主要制定了《刑法》、《刑事诉讼法》、《经济合同法》、《宪法》、《民事诉讼法》等适用于全社会的普遍性规则。第二个高峰是从1992年以后逐渐开始展开的,这个时期的法律按照国务院当时的规划一共有一百五十二部,如《审计法》、《对外贸易法》、《注册会计师法》、《农业法》、《仲裁法》、《广告法》等。

——侯欣一《改革开放三十年中国法治进程回顾与反思》

(1)材料一中的条款体现了《拿破仑法典》的哪些原则?结合所学知识,指出该法典的历史意义。

(2)根据材料二,从巴县衙门的布局结构概括其反映了古代中国司法体制哪些特点?在严复看来,中西法律存在哪些差异?结合所学知识,指出严复比较这种差异的目的。

(3)根据材料三,概括新时期法治建设出现的两次高峰各有何特点。结合所学知识,归纳改革开放新时期我国法治建设的主要成就。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉初,废弃了秦代法律的严酷繁杂成分,由萧何制定了崇尚宽简的《九章律》……汉律强调皇权至上,法自君出……儒家经义成为其法理的基础。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲(第二版)》

材料二 罗马法是简单商品经济条件下十分完善的法律制度,特别是其中有关财产所有权和契约的各项规定,都是由调整商品经济关系的经典性规范构成。尤其罗马法利用有利的客观地理环境,吸收了其他民族的优秀思想文化和先进的法律制度……成为具有强大生命力的法系之一。

——摘编自张晋藩《中国法制史》

材料三 第8条所有法国人都享有民事权利。

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

——摘自1804年《法国民法典》

材料四 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——摘自1982年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一概括汉律的特点。

(2)结合所学知识概括罗马法对后世的影响。

(3)材料三体现了哪些立法原则?结合所学知识,分析《法国民法典》得以颁布的社会背景。

(4)《中华人民共和国宪法》是对世界政治文明的继承和发展,据材料四指出这种发展的具体表现。结合所学知识归纳近代以来中国和西方在追求民主法制过程中的共同点。

参考答案

1.D 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.D 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.C 21.B

22.措施:设立机构,要求官员着力推广;利用学校教育推广;制定颁行标准字音。

意义:推动了文化教育的发展:利于加强国家治理;促进了民族交融;促进了统一多民族国家发展:利于各地区经济文化的交流。

23.(1)原则:民事权利平等、财产所有权无限制等原则。历史意义:资产阶级革命成果以法律形式被确定下来;宣传资产阶级革命的精神,打击欧洲封建势力,维护了资产阶级的利益;成为资本主义社会的立法规范。

(2)特点:政法一体,司法没有独立地位;立法并重,将道德教化与法制惩戒相结合;存在身份等级歧视。差异:中国法律带有等级色彩,君主凌驾法律之上;西方法律面前人人平等。目的:宣扬民主平等的思想,批判君主专制制度。

(3)特点,第一高峰期:以宪法为核心的社会主义法律体系开始形成;第二高峰期:社会主义法律体现进一步完善发展。成就:1982年通过《中华人民共和国宪法》,逐渐形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系。

24.(1)崇尚宽简;皇权至上;儒家经义成为法理基础。

(2)对近代欧洲国家的立法和司法产生了重要影响;成为资产阶级反封建和推进资本主义发展的有力武器。

(3)原则:自由平等原则;私有财产神圣不可侵犯原则;契约原则。社会背景:启蒙运动的影响;法国大革命和拿破仑帝国的建立;法学家的贡献;资本主义的发展。

(4)发展:人民民主专政;人民代表大会制度。共同点:通过立法维护民主

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理