7.1冯至《一个消逝了的山村》课件(16张PPT)-高中语文(统编版)选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7.1冯至《一个消逝了的山村》课件(16张PPT)-高中语文(统编版)选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 968.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-02 12:37:47 | ||

图片预览

文档简介

一个消逝了的山村

冯至

提纲挈领 学习要点

1.把握内容,发挥联想,读出景物描写中蕴含的哲思之美,理解文中对自然、人生的思考。

2.学习文章在描述中融入想象思考,让文章富有内涵的特点。

3.掌握重点字词。

知人论世 走进作者

冯至(1905—1993),原名冯承植,直隶涿州(今属河北)人,现代诗人、学者。冯家为天津著名盐商,盐引(宋代以后历代政府发给盐商的食盐运销许可凭证。)在直隶涿州,八国联军侵华后避难于涿州,故生于涿州。曾就读于北京四中。1923年加入林如稷的文学团体浅草社。1925年和杨晦、陈翔鹤、陈炜谟等成立沉钟社,出版《沉钟》周刊,《半月刊》和《沉钟丛刊》。1930年留学德国先后就读柏林大学、海德堡大学,1935年获得海德堡大学哲学博士学位。1936年至1939年

任教于同济大学。曾任中国社会科学院外国文学研究所所长。

1936年7月同济大学聘冯至任教授兼附中主任,不久其妻子姚可崑带着女儿冯姚平来到上海。姚可崑在同济大学附设高级职业学校教德文。虽然他们在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至1938年随同济大学搬迁到昆明,第二年8月他就辞去同济大学的工作到西南联合大学任外国语文学系德语教授。1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

知人论世 了解背景

知人论世 了解背景

昆明杨家山林场茅屋

夯实基础 掌握字词

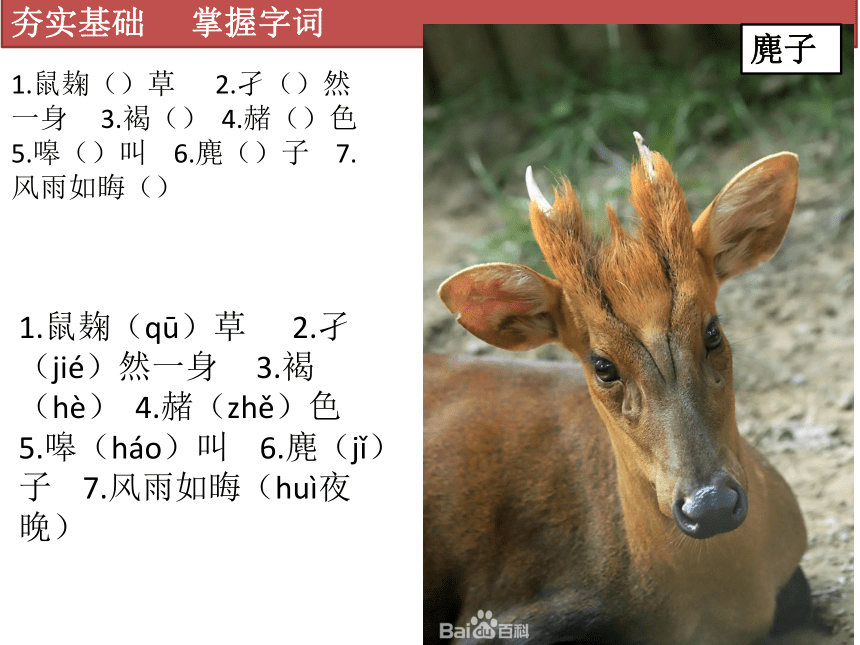

1.鼠麹()草 2.孑()然一身 3.褐() 4.赭()色 5.嗥()叫 6.麂()子 7.风雨如晦()

1.鼠麹(qū)草 2.孑(jié)然一身 3.褐(hè) 4.赭(zhě)色 5.嗥(háo)叫 6.麂(jǐ)子 7.风雨如晦(huì夜晚)

麂子

整体感知 梳理脉络

梳理行文脉络的方法是找衔接段落的词句并考虑内容间的联系。请找出《一个消逝了的山村》中衔接段落的词句,并根据内容间的联系,梳理本文行文脉络。

第一段:在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。……我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想……但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。第二段:因为我想,这条石路一定有一个时期宛宛转转地一直伸入谷口,在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。第三段:过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。第四段:我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。……我们没有方法去追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。第五段:最可爱的是那条小溪的水源 第六段:其次就是鼠麹草。第七段:雨季是山上最热闹的时代,天天早晨我们都醒在一片山歌里。第八段:这中间,高高耸立起来那植物界里最高的树木,有加利树。第九段:秋后,树林显出萧疏。第十段:在比较平静的夜里,野狗的野性似乎也被夜的温柔驯服了不少。代替野狗的是麂子的嘶声。第十一段:两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。

鼠麹草

整体感知 梳理脉络

一个消逝了的山村

冯至

发现消逝了的山村

石路残迹泄露秘密

发现旧路,产生推想。

实际有过,浩劫消逝

草木间感受村庄的余韵

养育过山村的水源

草木间感受山村余韵

山野滋养我和消逝的村庄;我与村民有意味不尽的关联

陪伴过山村的鼠麹草

滋养过山村的彩菌

村民没见过的有加利树

秋夜的野狗的嗥叫和麂子嘶声

质疑问难 深究细剖

在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外 不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟。我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想,绝不会问到:这里也曾有过人烟吗?但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA},

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}。

文中表格处有两个标点,根据所学标点知识,你认为应该选用哪一个,并说明原因。

答:此处应该选用逗号。第一,“它们却在人类以外”跟后边的“不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。”合起来记述它们的情况,长时间不起变化,对着永恒。第二,合起来后才跟前边“人类的历史演变了几千年”相称,在对比中说明它们的长期不变的特点。第三,如果加句号,就单独成句,说明它们的位置;但是这样就跟前边强调人类演变几千年不构成意思整体,从而不能形成一个句子。

鉴赏评价 体悟哲思

根据文本最后一段体会作者表达的思想。

段落意思:1.这座山林,以坦白和恩惠给我的生命也曾给那消逝了的村庄许多滋养。2.村庄消逝了,我来到这里,彼此相隔虽然将及一个世纪,但在生命深处,却和它们有着意味不尽的关联。

体现的哲思:1.自然与人:大自然以坦白和恩惠给人以滋养。2.人与人:人类生生不息,世代相传。

质疑问难 深究细剖

结合写作背景及作者经历,体会作者写这篇文章的意图。

表达特定历史背景下对自然与人生、人与人的思考和感慨。抗战爆发,学校西迁,为避敌机轰炸,作者迁住山林茅屋。在这里,作者耳闻目见大自然,发现石板路,联想山村人,感悟自然与人,人类历史,于是产生了对自然与人、人与人的感悟和思考。文章末段“风雨如晦的时刻”就是指这日本侵略中国,给中国带来深重灾难的黑暗时刻。作者感慨自然对人类的坦白、恩惠和滋养,同时也暗示着人类即便遭受灾难,甚至某些地方灭绝,但是仍然会生生不息,世代相传。

鉴赏评价 品味构思

文章题目是“一个消逝了的山村”,咋一看文章似乎没写山村,请找出文中提到山村的词句,体会作者是怎样写山村的?

文中写山村的词句:一条窄窄的石路的残迹 那条路是用石块砌成,从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出,向山谷这边引来,先是断断续续,随后就隐隐约约地消失了。它无人修理,无日不在继续着埋没下去。 这条石路一定有一个时期宛宛转转地一直伸入谷口,在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。 这里实际上有过村落。 在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,有多少村庄城镇在这时衰落了。 但是每座山,每个幽隐的地方还都留有一个名称。 这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。 那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里一言不语地负担着一切。后来一个横来的运命使它骤然死去,不留下一些夸耀后人的事迹。 这景象,在七十年前也不会两样。这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。 但是,这种树本来是异乡的,移植到这里来并不久,那个山村恐怕不会梦想到它,正如一个人不会想到他死后的坟旁要栽什么树木。 这风夜中的嗥声对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。 但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。 我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

鉴赏评价 品味构思

作者写山村不是直接去写,而是在描写中融入想象与思考,从而让文章富有内涵的。

文章开头便一波三折。作者先写在人口稀少的地带“我们”走入森林或草原通常的感觉,然后引出我们刚到这里时的通常感觉。然后文笔一转,写到发现了一条石路,并对石路进行了描述和合理推想,在第三段,作者通过历史事实印证了这一点。不过,作者印证之后并没有要去研究这个山村的历史,似乎也不远用想象来装饰它,让我们的好奇心一凉。但是在第四段的末尾,又柳暗花明,告诉我们要在草木之间感到一些它们的余韵,让我们眼睛一亮。

文章第二部分,作者便写山村草木,在写山村草木时融入想象与思考,从而让文章富有内涵。作者先写水源,推想这泉水也养育过往日山村里的人们。然后写鼠麹草,联想鼠麹草陪伴过村女和村庄。然后写雨季彩菌,写人们采菌子的情景,想象七十年前村庄的人也会如此。然后写到有加利树,想象村庄的人不知道这种树,因为那时没有。然后写秋夜的声音,想象野狗的嗥叫对当时的村落也一定是一种威胁。

最后,作者思考自然与人,人与人的关心,抒发自己的思考和感慨。

总体来看,作者写一个消逝了的山村,无法直接去写,只能通过想象,再加上思考,从而让文章内容丰富,并且又有内涵。这样的写法也叫由今及昔,虚实结合,既可以充实文章,又可以深化思想。显示出作者构思的高超。

拓展阅读 触类旁通

一棵老树

作者:冯至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一头水牛在山坡上吃草。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。他每天放牛回来,有时附带着抱回一束柴,这天,却和看山的少年共同抱着一头小牛进来了。他的表情仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,但是这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。他把小牛安置好了不久,在山坡上生过小牛的老牛也蹒蹒跚跚地走回来了。此后老牛的身后多了一头小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了。他在它面前堆些青草,它只嗅一嗅,并不吃。旁边的工人都说牛病了,到处找万金油,他却一人坐在一边,把上衣脱下来晒太阳。他没有露出一点慌张的神色,这类事他似乎已经经历过好几次,反正老牛死了还有小牛。两盒万金油给牛舔下去后,牛显出来一度的活泼,随后更没有精神了。山上的人赶快趁着它未死的时候把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完了一袋烟,又赶着小牛出去了。他看这

拓展阅读 触类旁通

小牛和未生小牛以前的那头老牛一样,因为他自从开始放牛以来,已经更换过好几头牛,但在他看来,仿佛从头到了,只是一头,并无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。今年初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不在盼望云。早晨虽然是阴云密布,但是一到中午云便散开了,这样持续了好些天。有些地方在禁屠求雨,因为离湖边较远的地方,已经呈现出几分旱象。一天上午,连云也没有了,太阳照焦一切,这是昆明少有的热天气。老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正热得疲惫,尽想着午睡的时候,寂静的林场院子里吹来一阵凉风。这时云从西北方向上来了,转瞬间阴云密布,大雨如注。雨,持续了三个钟头,山上的雨水顺着枯竭了许久的小沟往下流。

雨止了,院子里明亮起来,被雨阻住的鸟儿渐渐离开它们避雨的地方飞回巢里去,这时那老人也牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨渔村,全身都是凌乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然没有人理会他们。等到老人把衣服烘干再走出来时,小牛伏在地上已经不能动了。这只有几个月的小生命,担不起这次宇宙的暴力,被骤雨激死了。

拓展阅读 触类旁通

老牛病死,小牛被淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,山上种菜不多,耕地时可以到附近佃户家里去借。所成问题的,是这老人如何安置。他现在什么事也不能做了,主人经过长时间的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家?不但旁人听了有些惊愕,就是老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年了,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气回到那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久已记不得他们是什么面貌、什么声音、什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,这好比一次远征。他这样大的年纪,哪里经得起一次远征呢。他一天挪过一天,怎样催他,他也不动,事实上他也不知应该往哪个方向走去。最后主人派了两个工人,替他夹着那条仅有的破被送他——他在后边没精打采,像个小孩子学步一般,一步一颠地离开了这座山,和这山上的鸡、犬、木、石。

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他还会继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。

冯至

提纲挈领 学习要点

1.把握内容,发挥联想,读出景物描写中蕴含的哲思之美,理解文中对自然、人生的思考。

2.学习文章在描述中融入想象思考,让文章富有内涵的特点。

3.掌握重点字词。

知人论世 走进作者

冯至(1905—1993),原名冯承植,直隶涿州(今属河北)人,现代诗人、学者。冯家为天津著名盐商,盐引(宋代以后历代政府发给盐商的食盐运销许可凭证。)在直隶涿州,八国联军侵华后避难于涿州,故生于涿州。曾就读于北京四中。1923年加入林如稷的文学团体浅草社。1925年和杨晦、陈翔鹤、陈炜谟等成立沉钟社,出版《沉钟》周刊,《半月刊》和《沉钟丛刊》。1930年留学德国先后就读柏林大学、海德堡大学,1935年获得海德堡大学哲学博士学位。1936年至1939年

任教于同济大学。曾任中国社会科学院外国文学研究所所长。

1936年7月同济大学聘冯至任教授兼附中主任,不久其妻子姚可崑带着女儿冯姚平来到上海。姚可崑在同济大学附设高级职业学校教德文。虽然他们在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至1938年随同济大学搬迁到昆明,第二年8月他就辞去同济大学的工作到西南联合大学任外国语文学系德语教授。1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

知人论世 了解背景

知人论世 了解背景

昆明杨家山林场茅屋

夯实基础 掌握字词

1.鼠麹()草 2.孑()然一身 3.褐() 4.赭()色 5.嗥()叫 6.麂()子 7.风雨如晦()

1.鼠麹(qū)草 2.孑(jié)然一身 3.褐(hè) 4.赭(zhě)色 5.嗥(háo)叫 6.麂(jǐ)子 7.风雨如晦(huì夜晚)

麂子

整体感知 梳理脉络

梳理行文脉络的方法是找衔接段落的词句并考虑内容间的联系。请找出《一个消逝了的山村》中衔接段落的词句,并根据内容间的联系,梳理本文行文脉络。

第一段:在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。……我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想……但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。第二段:因为我想,这条石路一定有一个时期宛宛转转地一直伸入谷口,在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。第三段:过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。第四段:我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。……我们没有方法去追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。第五段:最可爱的是那条小溪的水源 第六段:其次就是鼠麹草。第七段:雨季是山上最热闹的时代,天天早晨我们都醒在一片山歌里。第八段:这中间,高高耸立起来那植物界里最高的树木,有加利树。第九段:秋后,树林显出萧疏。第十段:在比较平静的夜里,野狗的野性似乎也被夜的温柔驯服了不少。代替野狗的是麂子的嘶声。第十一段:两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。

鼠麹草

整体感知 梳理脉络

一个消逝了的山村

冯至

发现消逝了的山村

石路残迹泄露秘密

发现旧路,产生推想。

实际有过,浩劫消逝

草木间感受村庄的余韵

养育过山村的水源

草木间感受山村余韵

山野滋养我和消逝的村庄;我与村民有意味不尽的关联

陪伴过山村的鼠麹草

滋养过山村的彩菌

村民没见过的有加利树

秋夜的野狗的嗥叫和麂子嘶声

质疑问难 深究细剖

在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外 不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟。我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想,绝不会问到:这里也曾有过人烟吗?但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA},

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}。

文中表格处有两个标点,根据所学标点知识,你认为应该选用哪一个,并说明原因。

答:此处应该选用逗号。第一,“它们却在人类以外”跟后边的“不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。”合起来记述它们的情况,长时间不起变化,对着永恒。第二,合起来后才跟前边“人类的历史演变了几千年”相称,在对比中说明它们的长期不变的特点。第三,如果加句号,就单独成句,说明它们的位置;但是这样就跟前边强调人类演变几千年不构成意思整体,从而不能形成一个句子。

鉴赏评价 体悟哲思

根据文本最后一段体会作者表达的思想。

段落意思:1.这座山林,以坦白和恩惠给我的生命也曾给那消逝了的村庄许多滋养。2.村庄消逝了,我来到这里,彼此相隔虽然将及一个世纪,但在生命深处,却和它们有着意味不尽的关联。

体现的哲思:1.自然与人:大自然以坦白和恩惠给人以滋养。2.人与人:人类生生不息,世代相传。

质疑问难 深究细剖

结合写作背景及作者经历,体会作者写这篇文章的意图。

表达特定历史背景下对自然与人生、人与人的思考和感慨。抗战爆发,学校西迁,为避敌机轰炸,作者迁住山林茅屋。在这里,作者耳闻目见大自然,发现石板路,联想山村人,感悟自然与人,人类历史,于是产生了对自然与人、人与人的感悟和思考。文章末段“风雨如晦的时刻”就是指这日本侵略中国,给中国带来深重灾难的黑暗时刻。作者感慨自然对人类的坦白、恩惠和滋养,同时也暗示着人类即便遭受灾难,甚至某些地方灭绝,但是仍然会生生不息,世代相传。

鉴赏评价 品味构思

文章题目是“一个消逝了的山村”,咋一看文章似乎没写山村,请找出文中提到山村的词句,体会作者是怎样写山村的?

文中写山村的词句:一条窄窄的石路的残迹 那条路是用石块砌成,从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出,向山谷这边引来,先是断断续续,随后就隐隐约约地消失了。它无人修理,无日不在继续着埋没下去。 这条石路一定有一个时期宛宛转转地一直伸入谷口,在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。 这里实际上有过村落。 在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,有多少村庄城镇在这时衰落了。 但是每座山,每个幽隐的地方还都留有一个名称。 这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。 那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里一言不语地负担着一切。后来一个横来的运命使它骤然死去,不留下一些夸耀后人的事迹。 这景象,在七十年前也不会两样。这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。 但是,这种树本来是异乡的,移植到这里来并不久,那个山村恐怕不会梦想到它,正如一个人不会想到他死后的坟旁要栽什么树木。 这风夜中的嗥声对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。 但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。 我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关连。

鉴赏评价 品味构思

作者写山村不是直接去写,而是在描写中融入想象与思考,从而让文章富有内涵的。

文章开头便一波三折。作者先写在人口稀少的地带“我们”走入森林或草原通常的感觉,然后引出我们刚到这里时的通常感觉。然后文笔一转,写到发现了一条石路,并对石路进行了描述和合理推想,在第三段,作者通过历史事实印证了这一点。不过,作者印证之后并没有要去研究这个山村的历史,似乎也不远用想象来装饰它,让我们的好奇心一凉。但是在第四段的末尾,又柳暗花明,告诉我们要在草木之间感到一些它们的余韵,让我们眼睛一亮。

文章第二部分,作者便写山村草木,在写山村草木时融入想象与思考,从而让文章富有内涵。作者先写水源,推想这泉水也养育过往日山村里的人们。然后写鼠麹草,联想鼠麹草陪伴过村女和村庄。然后写雨季彩菌,写人们采菌子的情景,想象七十年前村庄的人也会如此。然后写到有加利树,想象村庄的人不知道这种树,因为那时没有。然后写秋夜的声音,想象野狗的嗥叫对当时的村落也一定是一种威胁。

最后,作者思考自然与人,人与人的关心,抒发自己的思考和感慨。

总体来看,作者写一个消逝了的山村,无法直接去写,只能通过想象,再加上思考,从而让文章内容丰富,并且又有内涵。这样的写法也叫由今及昔,虚实结合,既可以充实文章,又可以深化思想。显示出作者构思的高超。

拓展阅读 触类旁通

一棵老树

作者:冯至

我们搬到这里来时,所遇见的第一个人是一个放牛的老人。他坐在门前的一块石墩上,两眼模糊,望着一头水牛在山坡上吃草。

老人的生活从未有过变动。若有,就算是水牛生小牛的那一天了。他每天放牛回来,有时附带着抱回一束柴,这天,却和看山的少年共同抱着一头小牛进来了。他的表情仍然是那样呆滞,但是举动里略微露出了几分敏捷。他把小牛放在棚外,在很短的时间内把那许久不曾打扫过的牛棚打扫得干干净净,铺上焦黄的干草,把小牛放在干草上。他不说话,但是这番工作无形中泄露出一些他久已消逝了的过去。他把小牛安置好了不久,在山坡上生过小牛的老牛也蹒蹒跚跚地走回来了。此后老牛的身后多了一头小牛。他呢,经过一番所谓兴奋后,好像眼前并没有增加什么。

一天下午,老牛不知为什么忽然不爱走动了,老人举起鞭子,它略微走几步,又停住了。他在它面前堆些青草,它只嗅一嗅,并不吃。旁边的工人都说牛病了,到处找万金油,他却一人坐在一边,把上衣脱下来晒太阳。他没有露出一点慌张的神色,这类事他似乎已经经历过好几次,反正老牛死了还有小牛。两盒万金油给牛舔下去后,牛显出来一度的活泼,随后更没有精神了。山上的人赶快趁着它未死的时候把它抬到山下的村庄里去。老人目送几个人想尽方法把这病牛牵走,并不带一点悲伤。他抽完了一袋烟,又赶着小牛出去了。他看这

拓展阅读 触类旁通

小牛和未生小牛以前的那头老牛一样,因为他自从开始放牛以来,已经更换过好几头牛,但在他看来,仿佛从头到了,只是一头,并无所谓更换。

可是这老人面前的不变终于起了变化。今年初夏的雨水分外少,山下村庄里种的秧苗都快老了,还是不能插,没有一个人不在盼望云。早晨虽然是阴云密布,但是一到中午云便散开了,这样持续了好些天。有些地方在禁屠求雨,因为离湖边较远的地方,已经呈现出几分旱象。一天上午,连云也没有了,太阳照焦一切,这是昆明少有的热天气。老人和平素一样,吃完午饭,就赶着牛出去了。大家正热得疲惫,尽想着午睡的时候,寂静的林场院子里吹来一阵凉风。这时云从西北方向上来了,转瞬间阴云密布,大雨如注。雨,持续了三个钟头,山上的雨水顺着枯竭了许久的小沟往下流。

雨止了,院子里明亮起来,被雨阻住的鸟儿渐渐离开它们避雨的地方飞回巢里去,这时那老人也牵着小牛回来了。人和牛都是一样湿淋淋的,神情沮丧,好像飓风掠过的海滨渔村,全身都是凌乱。老人把牛放在雨后的阳光里,自己走到厨房里去烘干他那只有一身的衣裤。人们乱哄哄的,仍然没有人理会他们。等到老人把衣服烘干再走出来时,小牛伏在地上已经不能动了。这只有几个月的小生命,担不起这次宇宙的暴力,被骤雨激死了。

拓展阅读 触类旁通

老牛病死,小牛被淋死,主人有些凄然。考虑结果,暂时不买新牛,山上种菜不多,耕地时可以到附近佃户家里去借。所成问题的,是这老人如何安置。他现在什么事也不能做了,主人经过长时间的踌躇,又感念他在这里工作了几十年,只好给他一些养老费,送他回家去。

家?不但旁人听了有些惊愕,就是老人自己也会觉得惊奇。他在这里有几十年了,像是生了根,至于家,早已变成一个遥远、生疏、再也难以想象的处所了。他再也没有勇气回到那生疏的地方,那里有他的孙儿孙媳,但是他久已记不得他们是什么面貌、什么声音、什么样的人。人们叫他走,说是回家,在他看来,这好比一次远征。他这样大的年纪,哪里经得起一次远征呢。他一天挪过一天,怎样催他,他也不动,事实上他也不知应该往哪个方向走去。最后主人派了两个工人,替他夹着那条仅有的破被送他——他在后边没精打采,像个小孩子学步一般,一步一颠地离开了这座山,和这山上的鸡、犬、木、石。

又过了几天,门外的狗在叫,门前呆呆地站着一个年轻的农夫,他说:“祖父回到家里,不知为什么,也不说,也不笑,夜里也不睡,只是睁着眼坐着。前晚糊里糊涂地死去了。”这如同一棵老树,被移植到另外一个地带,水土不宜,死了。

在山上两年的工夫,我没有同他谈过一句话,他也不知我是哪里来的人。我想,假如小牛不被冷雨淋死,他还会继续在这山上生长着,一年一年地下去,忘却了死亡。