9.1念奴娇·赤壁怀古 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.1念奴娇·赤壁怀古 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-03 08:46:37 | ||

图片预览

文档简介

念奴娇·赤壁怀古

语文

念奴娇·赤壁怀古

苏 轼

作者及背景介绍

《念奴娇》,词牌名。

念奴本是唐代天宝年间的著名歌妓。后来词人们就用“念奴娇”作为词曲的名称,用来描写念奴之美。这是《念奴娇》的“本意”。

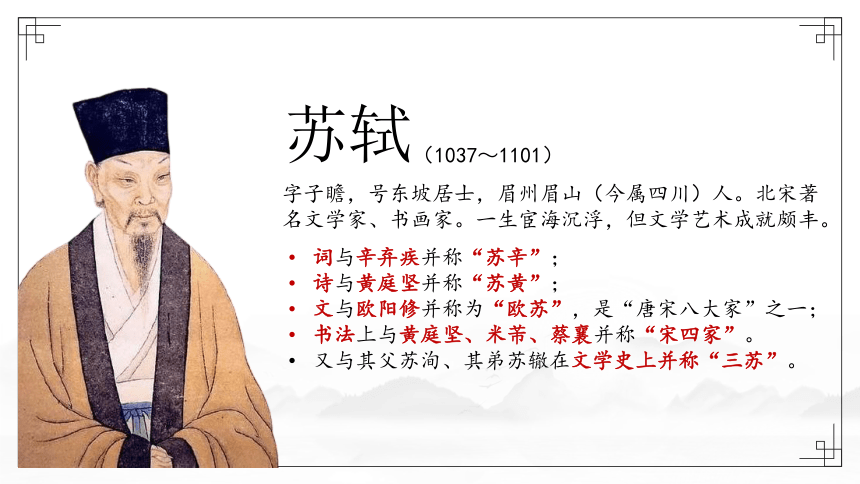

词与辛弃疾并称“苏辛”;

诗与黄庭坚并称“苏黄”;

文与欧阳修并称为“欧苏”,是“唐宋八大家”之一;

书法上与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

又与其父苏洵、其弟苏辙在文学史上并称“三苏”。

苏轼

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。北宋著名文学家、书画家。一生宦海沉浮,但文学艺术成就颇丰。

(1037~1101)

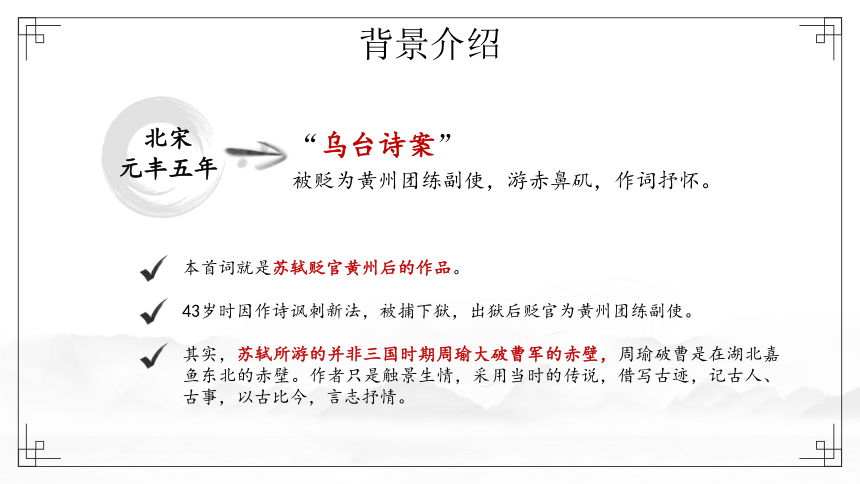

背景介绍

北宋

元丰五年

“乌台诗案”

被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。

本首词就是苏轼贬官黄州后的作品。

43岁时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。

其实,苏轼所游的并非三国时期周瑜大破曹军的赤壁,周瑜破曹是在湖北嘉鱼东北的赤壁。作者只是触景生情,采用当时的传说,借写古迹,记古人、古事,以古比今,言志抒情。

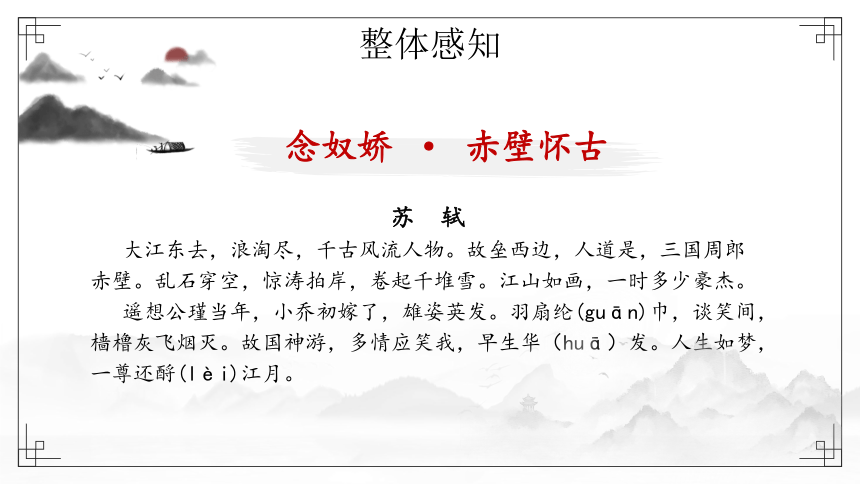

整体感知

苏 轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶(guān)巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华(huā)发。人生如梦,一尊还酹(lèi)江月。

念奴娇 · 赤壁怀古

小故事

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》

本词被视为豪放派的代表作,意境开阔,画面壮丽,气势雄浑,应该读得铿锵有力,慷慨洒脱。

下面就请大家把自己当作“关西大汉”自由朗读全词!

理清结构,把握全词

上阕

下阕

侧重写景、叙事

侧重抒情

反复诵读,理解词意,思考:

(一)感基调,明词意

全词给你的总体感受是什么?

这首词写上片、下片分别写了什么内容?

壹

贰

(二)、品语言,入意境

词的开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”奠定了全词怎样的感情基调?

“浪淘尽,千古风流人物”是怎样引起下文的?

壹

①词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

②“浪淘尽,千古风流人物”中“淘尽”一词与“千古风流人物”搭配,饱含对时光易逝、岁月无情、人生短促而事业难成的喟叹,于豪迈雄浑中又融入一丝“苍凉悲叹”;同时将下文“周瑜”的身份归入“英雄之列”,自然而然引出对他的歌颂。

贰

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”一句在全词中起什么作用?

点出了作者怀古的内容,交代出词人心中的英雄——周瑜,确定了本词要塑造和歌颂的对象。

叁

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”一句中,哪些词最具表现力?请你展开丰富的联想和想象,用自己的语言加以描述,说说作者描绘了一幅怎样的画面,营造出怎样的意境?对下文周瑜形象的刻画有何作用?

“雄奇险峻,雄浑壮阔”。

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水汹涌澎湃

拍:惊涛力度之大

卷:波涛气势之大

渲染磅礴

宏伟的气势

赤壁美景的特点是:

①动词“穿”“拍”“卷”与形容词“乱”“惊”等最具表现力。

②我们面前似乎出现了似千军万马在奔腾、百万雄师在咆哮的壮阔江面,耸入高空的悬崖峭壁挡住了长江的行程,一层又一层的滔天大浪被激起,它们气势磅礴地冲击着两岸的礁石,又被一层层地击碎成千堆万堆的雪沫,寒气扑面而来,轰鸣声震耳欲聋,大地瑟瑟颤抖……

③作者为我们描绘出了一幅雄奇险峻、惊心动魄的画面,营造出雄浑壮阔的意境;

④这些环境恰恰就是英雄当年活动的典型环境,作者也是用这些夸张了的景物来渲染磅礴宏伟气势、衬托人物的英雄气概。

突破重点——借景抒情

面对大江奇景,词人触景生情,发出怎样的感慨?

肆

江山如画,一时多少豪杰。

“江山如画,一时多少豪杰。”这两句在全篇中起什么作用?

本句对景抒情,起到承上启下的作用。

“江山如画”是对前面所写景物的总括,将这些具体景物收拢起来,成为一幅雄浑壮美的图画;

“一时多少豪杰”启下,由写景转为写人,引出对周瑜的具体刻画。

下阕:

风流儒将

英雄周瑜

小乔初嫁

生活细事

年青有为

雄姿英发

形象气质

英俊潇洒

羽扇纶巾

服饰装扮

风流儒雅

谈 笑 间

语言神态

自信从容

樯橹灰飞烟灭

侧面烘托

丰功伟绩

从哪几个角度描写周瑜的?表现周瑜怎样的形象特点?

1、赤壁之战中,有那么多的英雄,包括我们在《赤壁赋》中作者极力歌颂的“一世之雄”曹操,作者为什么只对周瑜钟爱有加?这寄寓着作者怎样的思想感情?与最后几句的感慨有何关系?

(三)、析主题,悟情感

作者没写刘备,是因为刘备太严肃,年纪也不小了;

没有写曹操是因为曹操在这次战争中最终以失败告终;

没有写诸葛亮是因为诸葛亮太完美了,完美得叫人无法望其项背,

此外诸葛亮“出师未捷身先死”的悲剧性结局,既不符合前面雄壮的景物描写特征,其伤感与悲凉也会超越后文的“一尊还酹江月”。

作者通过周瑜这一形象,可以很自然地使读者联想到作者本人,壮志未酬、贬官黄州,两鬓斑白、无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。

周瑜 34岁 苏轼 47岁

美女相伴 婚姻 屡遭不幸

英俊儒雅 外表 早生华发

东吴都督 职位 团练副使

功成名就 际遇 壮志难酬

少年得志 功绩 年老无成

怀古

伤今

苏轼用精炼的几句话,便血肉丰满地刻画出周瑜儒雅风流、文武双全的“豪杰”形象。

这时的苏轼,依然踌躇满志,渴望像周瑜那样建功立业。而他面对的却是不幸的遭遇。

探讨:如何理解“人间如梦,一尊还酹江月”?

一种理解是此时苏轼自我解脱,比较达观;一种理解是此时的苏轼消沉,愤懑无法排解,只好寄情山水。大家是如何理解的?请分组讨论,派代表发言。

苏轼此时已经47岁了,他被贬到黄州,游览赤壁,如画江山,又想周瑜三十四岁时,就指挥赤壁大战取得胜利,名垂青史,立下赫赫战功,想到此他肯定有一种深深的失落感,感慨自己年华老大,功业少成。

但是,苏轼毕竟是苏轼,他生性旷达洒脱,他并没有真的消极,人间就如同梦境一般,何必过于执著呢?他特别洒脱, 洒酒祭奠江月。这就是苏轼的生存智慧,这就是苏轼的达观态度,也是苏轼的诗意人生。

本词最重要的艺术技巧有哪些?

叁

①烘托:以“千古风流人物”引出赤壁之战时的“一时多少豪杰”烘托作者心中的英雄人物周瑜。

②对比映衬:以周瑜的“雄姿英发”对比映衬作者的“早生华发”,以周瑜的少年得志对比映衬作者的壮志未酬。

③虚实结合:眼前实景与赤壁之战的战场虚实结合。

课文小结

苏轼面对滚滚大江,看到赤壁形胜,怀想豪杰周瑜,感叹长江依旧,英雄已逝。

自己虽壮志犹在,而今却“早生华发”。

“人生如梦”两句,是这种怀才不遇的悲愤,也是一种人生短暂的悲凉,更是一种无人理解而寄托于江月的旷达。

苏轼与英雄对比,感到自己的渺小与惭愧,不正包含一种积极向上的精神吗?可见,他并不甘于消沉,故以酒祭月,豪情尽显。

念奴娇·赤壁怀古

THANKS

谢谢观看

语文

念奴娇·赤壁怀古

苏 轼

作者及背景介绍

《念奴娇》,词牌名。

念奴本是唐代天宝年间的著名歌妓。后来词人们就用“念奴娇”作为词曲的名称,用来描写念奴之美。这是《念奴娇》的“本意”。

词与辛弃疾并称“苏辛”;

诗与黄庭坚并称“苏黄”;

文与欧阳修并称为“欧苏”,是“唐宋八大家”之一;

书法上与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

又与其父苏洵、其弟苏辙在文学史上并称“三苏”。

苏轼

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。北宋著名文学家、书画家。一生宦海沉浮,但文学艺术成就颇丰。

(1037~1101)

背景介绍

北宋

元丰五年

“乌台诗案”

被贬为黄州团练副使,游赤鼻矶,作词抒怀。

本首词就是苏轼贬官黄州后的作品。

43岁时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。

其实,苏轼所游的并非三国时期周瑜大破曹军的赤壁,周瑜破曹是在湖北嘉鱼东北的赤壁。作者只是触景生情,采用当时的传说,借写古迹,记古人、古事,以古比今,言志抒情。

整体感知

苏 轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶(guān)巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华(huā)发。人生如梦,一尊还酹(lèi)江月。

念奴娇 · 赤壁怀古

小故事

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》

本词被视为豪放派的代表作,意境开阔,画面壮丽,气势雄浑,应该读得铿锵有力,慷慨洒脱。

下面就请大家把自己当作“关西大汉”自由朗读全词!

理清结构,把握全词

上阕

下阕

侧重写景、叙事

侧重抒情

反复诵读,理解词意,思考:

(一)感基调,明词意

全词给你的总体感受是什么?

这首词写上片、下片分别写了什么内容?

壹

贰

(二)、品语言,入意境

词的开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”奠定了全词怎样的感情基调?

“浪淘尽,千古风流人物”是怎样引起下文的?

壹

①词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

②“浪淘尽,千古风流人物”中“淘尽”一词与“千古风流人物”搭配,饱含对时光易逝、岁月无情、人生短促而事业难成的喟叹,于豪迈雄浑中又融入一丝“苍凉悲叹”;同时将下文“周瑜”的身份归入“英雄之列”,自然而然引出对他的歌颂。

贰

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”一句在全词中起什么作用?

点出了作者怀古的内容,交代出词人心中的英雄——周瑜,确定了本词要塑造和歌颂的对象。

叁

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”一句中,哪些词最具表现力?请你展开丰富的联想和想象,用自己的语言加以描述,说说作者描绘了一幅怎样的画面,营造出怎样的意境?对下文周瑜形象的刻画有何作用?

“雄奇险峻,雄浑壮阔”。

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水汹涌澎湃

拍:惊涛力度之大

卷:波涛气势之大

渲染磅礴

宏伟的气势

赤壁美景的特点是:

①动词“穿”“拍”“卷”与形容词“乱”“惊”等最具表现力。

②我们面前似乎出现了似千军万马在奔腾、百万雄师在咆哮的壮阔江面,耸入高空的悬崖峭壁挡住了长江的行程,一层又一层的滔天大浪被激起,它们气势磅礴地冲击着两岸的礁石,又被一层层地击碎成千堆万堆的雪沫,寒气扑面而来,轰鸣声震耳欲聋,大地瑟瑟颤抖……

③作者为我们描绘出了一幅雄奇险峻、惊心动魄的画面,营造出雄浑壮阔的意境;

④这些环境恰恰就是英雄当年活动的典型环境,作者也是用这些夸张了的景物来渲染磅礴宏伟气势、衬托人物的英雄气概。

突破重点——借景抒情

面对大江奇景,词人触景生情,发出怎样的感慨?

肆

江山如画,一时多少豪杰。

“江山如画,一时多少豪杰。”这两句在全篇中起什么作用?

本句对景抒情,起到承上启下的作用。

“江山如画”是对前面所写景物的总括,将这些具体景物收拢起来,成为一幅雄浑壮美的图画;

“一时多少豪杰”启下,由写景转为写人,引出对周瑜的具体刻画。

下阕:

风流儒将

英雄周瑜

小乔初嫁

生活细事

年青有为

雄姿英发

形象气质

英俊潇洒

羽扇纶巾

服饰装扮

风流儒雅

谈 笑 间

语言神态

自信从容

樯橹灰飞烟灭

侧面烘托

丰功伟绩

从哪几个角度描写周瑜的?表现周瑜怎样的形象特点?

1、赤壁之战中,有那么多的英雄,包括我们在《赤壁赋》中作者极力歌颂的“一世之雄”曹操,作者为什么只对周瑜钟爱有加?这寄寓着作者怎样的思想感情?与最后几句的感慨有何关系?

(三)、析主题,悟情感

作者没写刘备,是因为刘备太严肃,年纪也不小了;

没有写曹操是因为曹操在这次战争中最终以失败告终;

没有写诸葛亮是因为诸葛亮太完美了,完美得叫人无法望其项背,

此外诸葛亮“出师未捷身先死”的悲剧性结局,既不符合前面雄壮的景物描写特征,其伤感与悲凉也会超越后文的“一尊还酹江月”。

作者通过周瑜这一形象,可以很自然地使读者联想到作者本人,壮志未酬、贬官黄州,两鬓斑白、无所建树,不免悲从中来,发出“人生如梦”的感慨。

周瑜 34岁 苏轼 47岁

美女相伴 婚姻 屡遭不幸

英俊儒雅 外表 早生华发

东吴都督 职位 团练副使

功成名就 际遇 壮志难酬

少年得志 功绩 年老无成

怀古

伤今

苏轼用精炼的几句话,便血肉丰满地刻画出周瑜儒雅风流、文武双全的“豪杰”形象。

这时的苏轼,依然踌躇满志,渴望像周瑜那样建功立业。而他面对的却是不幸的遭遇。

探讨:如何理解“人间如梦,一尊还酹江月”?

一种理解是此时苏轼自我解脱,比较达观;一种理解是此时的苏轼消沉,愤懑无法排解,只好寄情山水。大家是如何理解的?请分组讨论,派代表发言。

苏轼此时已经47岁了,他被贬到黄州,游览赤壁,如画江山,又想周瑜三十四岁时,就指挥赤壁大战取得胜利,名垂青史,立下赫赫战功,想到此他肯定有一种深深的失落感,感慨自己年华老大,功业少成。

但是,苏轼毕竟是苏轼,他生性旷达洒脱,他并没有真的消极,人间就如同梦境一般,何必过于执著呢?他特别洒脱, 洒酒祭奠江月。这就是苏轼的生存智慧,这就是苏轼的达观态度,也是苏轼的诗意人生。

本词最重要的艺术技巧有哪些?

叁

①烘托:以“千古风流人物”引出赤壁之战时的“一时多少豪杰”烘托作者心中的英雄人物周瑜。

②对比映衬:以周瑜的“雄姿英发”对比映衬作者的“早生华发”,以周瑜的少年得志对比映衬作者的壮志未酬。

③虚实结合:眼前实景与赤壁之战的战场虚实结合。

课文小结

苏轼面对滚滚大江,看到赤壁形胜,怀想豪杰周瑜,感叹长江依旧,英雄已逝。

自己虽壮志犹在,而今却“早生华发”。

“人生如梦”两句,是这种怀才不遇的悲愤,也是一种人生短暂的悲凉,更是一种无人理解而寄托于江月的旷达。

苏轼与英雄对比,感到自己的渺小与惭愧,不正包含一种积极向上的精神吗?可见,他并不甘于消沉,故以酒祭月,豪情尽显。

念奴娇·赤壁怀古

THANKS

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读