8.1《梦游天姥吟留别》课件(49张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.1《梦游天姥吟留别》课件(49张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-02 20:19:29 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

《梦游天姥吟留别》

解题

“梦游”是借写梦境寄托自己的思想感情,并非真的做了梦。

“留别”,是自己走了,写诗赠给留在此地的朋友,跟送别不同。

“吟”,在这里有两个意思,一是动词“吟咏”,即作诗,二是属于歌行体的一种,如《梁甫吟》、《秦妇吟》等。

诗人李白

“酒入愁肠,七分化作月光,余下三分呼为剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。”

—台湾诗人:余光中

作者介绍

李白,字太白,号青莲居士,唐代杰出大诗人,人称“诗仙”,是浪漫主义诗歌的集大成者;代表作有《将进酒》、《梦游天姥吟留别》、《赠汪伦》、《行路难》等等。与杜甫合称“李杜”。

贺知章呼李太白为“谪仙人”。“五岁诵六甲,十岁观百家”,“十五观奇书,作赋凌相如”。有远大的抱负,“愿为辅弼”、“安社稷”、“济苍生”。20岁后,蜀中漫游,26岁,“仗剑去国,辞亲远游”,有一鸣惊人、一飞冲天的宏愿。天宝元年42岁应召赴长安,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”。

诗作背景

唐玄宗天宝元年(742年),由于道士吴筠的推荐,李白奉诏来到京城长安。他本想能够施展才能,有所作为,

但玄宗只把他看作词臣,并不重用。李白不肯与权贵同流合污,又因醉中命宠臣高力士脱靴,得罪京城权贵,受到排挤,使他只居住了一年多便被“赐金放还”。“由布衣而卿相”的梦幻就此破灭。离开长安后,与杜甫、高适游山东,在兖(yǎn)州话别,准备南游吴越,临行向东鲁朋友告别时作本诗,借以表白心情。

天姥(mǔ

)山,位于浙江省新昌县东南30公里,由拨云尖、细尖、大尖等群山组成。传说登山的人能听到仙人天姥唱歌的声音,山因此得名。

唐李白、杜甫等追慕前贤高情,留下了《梦游天姥吟留别》《壮游》等千古绝唱,遂使天姥山成为人们无限向往的神奇仙景。

天姥仙山----拨云尖

天姥入梦

云海漫漫

天姥远眺

仙雾弥漫

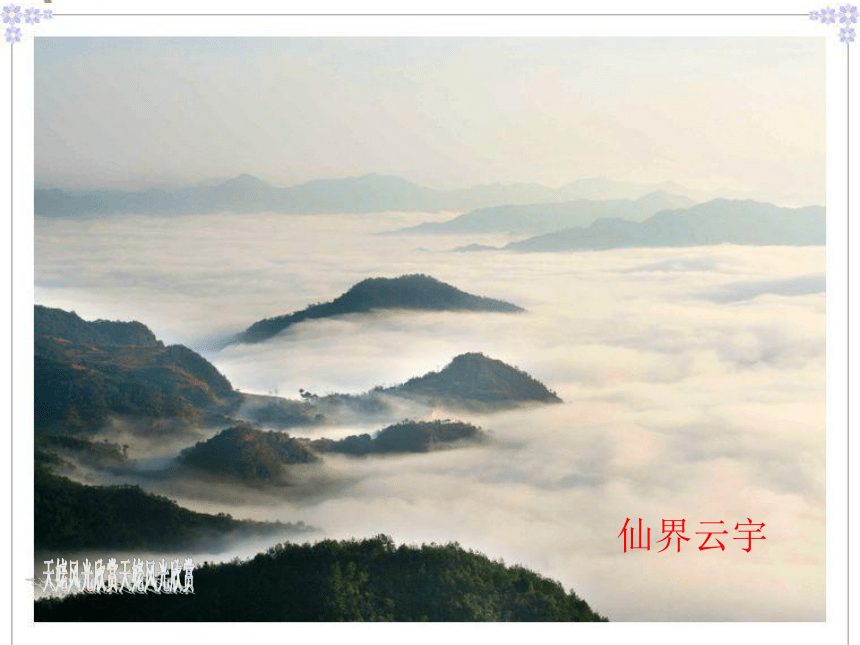

仙界云宇

半壁见海日

湖光山色

天姥龙潭

镜湖风光

美丽镜湖

镜湖扬波

古驿道

世外桃源

千岩万转

千姿百态

天姥连天

迷花倚石

流连忘返

镜湖渔歌

天姥日出

岩泉龙吟

白雪皑皑

天姥银华

给画线字注音

瀛洲

天姥

剡溪

渌水

脚著谢公屐

石扉

澹澹

訇然

魂悸

.

yíng

shàn

lù

zhuó

jī

fēi

dàn

hōng

jì

mǔ

补充生字词

暝 míng

栗 lì 冥 míng 鸾 luán 悸 jì

恍 huǎng

著 zhuó:穿。

海客谈瀛洲,

烟涛微茫信难求;

越人语天姥,

云霞明灭或可睹。

瀛洲:古代传说中的东海三座仙山之一。

烟涛:波涛渺茫,远看像烟雾笼罩的样子。

微茫:景象模糊不清。

信:确实,实在。

明灭:忽明忽暗。

海外来客们谈起瀛洲,烟波渺茫实在难以寻求。越中来人说起天姥山,在云雾忽明忽暗间有人可以看见。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

向天横:遮住天空。横,直插。

拔,超出。

掩:遮掩。

此:天姥山。

倾:偏斜、倒下。

天姥山仿佛连接着天遮断了天空。山势高峻超过五岳,遮掩过赤城山。天台山虽高四万八千丈,面对着它好像要向东南倾斜倒下一样。

赏析

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;

越人语天姥,云霞明灭或可睹。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

思考:

1.为何从“瀛洲”谈起?

2.天姥山的特点是什么?怎么体现?

3.使用什么写作和修辞手法?

东海三神山:蓬莱、方丈、瀛洲

1、把神山和天姥山并提,起衬托作用,表现天姥山的神奇色彩,是诗

“神”的特色凸显而出。

2、天姥山的特点:高大、巍峨

先用天相比,又用高峻闻名的五岳及附近名山赤城、天台相比。

3、写作手法:比较、衬托

修辞手法:夸张

极力表现高耸、时隐时现的天姥山,为幻想做好准备。

我欲因之梦吴越,

一夜飞度镜湖月。

湖月照我影,

送我至剡溪。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

因:依据。之:指代前边越人的话。

剡(shàn)溪:水名,在浙江嵊(shèng)州南面。谢灵运游天姥山曾宿剡溪。

渌(lù):清。

清:这里是凄清的意思。

我根据越人说的话梦游到吴越,一天夜晚飞渡过明月映照下的镜湖。镜湖上的月光照着我的影子,一直伴随我到了剡溪。谢灵运住的地方如今还在,清澈的湖水荡漾,猿猴清啼。

脚著谢公屐,

身登青云梯。

半壁见海日,

空中闻天鸡。

青云梯:指直上云霄的山路。

半壁:半山腰。

天鸡:古代传说,东南有桃都山,山上有棵大树叫桃都,树枝绵延三千里,树上栖有天鸡,每当太阳初升,照到这棵树上,天鸡就叫起来,天下的鸡也都跟着它叫。

我脚上穿着谢公当年特制的木鞋,攀登直上云霄的山路。上到半山腰就看见了从海上升起的太阳,在半空中传来天鸡报晓的叫声。

千岩万转路不定,

迷花倚石忽已暝。

熊咆龙吟殷岩泉,

栗深林兮惊层巅。

1.无数山岩重叠,道路盘旋弯曲,方向不定。

忽:不知不觉。

暝:昏暗。

殷:震动。

栗:使...战栗。

层巅:层层山峰。

无数山岩重叠,道路盘旋弯曲,方向不定,迷恋着花,依倚着石头,不觉天色已经晚了。熊在怒吼,龙在长鸣,岩中的泉水在震响,使森林战栗,使山峰惊颤。

云青青兮欲雨,

水澹澹兮生烟。

列缺霹雳,

丘峦崩摧。

洞天石扉,

訇然中开。

青青:黑沉沉的。

雨:下雨。

列缺:闪电。列同“裂”。

洞天:仙人居住的洞府。

扉:门。

訇(hōng)然,形容声音很大。

云层黑沉沉的,像是要下雨,水波动荡生起了烟雾。电光闪闪,雷声轰鸣,山峰好像要被崩塌似的。仙府的石门,訇的一声从中间打开。

青冥浩荡不见底,

日月照耀金银台。

霓为衣兮风为马,

云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,

仙之人兮列如麻。

青冥,指天空。

浩荡:广阔远大的样子。

金银台:神仙住的地方。

霓:彩虹。

云之君:驾着云彩的神仙。

鼓:鼓奏。

回:回转,

旋转。

洞中蔚蓝的天空广阔无际,看不到尽头,日月照耀着金银做的宫阙。用彩虹做衣裳,将风作为马来乘,云中的神仙们纷纷下来。老虎弹奏着琴瑟,鸾鸟驾着车。仙人们成群结队密密如麻。

忽魂悸以魄动,

恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,

失向来之烟霞。

悸:因惊惧而心跳。

恍:猛然惊醒的样子。

觉时:醒时。

向来:原来。

烟霞:指前面所写的仙境。

忽然魂魄惊动,我猛然惊醒,不禁长声叹息。醒来时只有身边的枕席,刚才梦中所见的烟雾云霞全都消失了。

世间行乐亦如此,

古来万事东流水。

别君去兮何时还?

且放白鹿青崖间,

须行即骑访名山。

且:暂且。

须:同“需”,需要。

访:探访

人世间的欢乐也是像梦中的幻境这样,自古以来万事都像东流的水一样一去不复返。告别诸位朋友远去(东鲁)啊,什么时候才能回来?暂且把白鹿放牧在青崖间,等到要远行时就骑上它访名山。

安能摧眉折腰事权贵,

使我不得开心颜?

摧眉折腰:低头弯腰。摧眉,即低眉。

事:同“侍”,侍奉。

岂能卑躬屈膝去侍奉权贵,使我不能有舒心畅意的笑颜?

主旨把握

中心思想: 全诗通过梦游的描绘,写出了作者憎恶黑暗现实、追求自由乐土的理想,表现了作者蔑视权贵的精神。

消极因素: 诗人也流露出人生如梦和逃避现实的思想,表现出消极的一面。这是作者在当时社会里陷入重重矛盾之后无可奈何的解脱。

艺术特色

1、全诗运用对比手法,从现实(浑浊、冷酷)到梦境(美妙、欢乐),又回到现实。

2、大胆的夸张,丰富的想像。

3、语言精炼清新,长短句式参差多变,四言、五言、六言、九言交错运用、节奏有缓有急,富有音乐美,具有极强的表现力。

解释下列句中加黑的词语

①烟涛微茫信难求

②云霞明灭或可睹

③天姥连天向天横

④势拔五岳掩赤城

⑤熊咆龙吟殷岩泉

⑥栗深林兮惊层巅

⑦列缺霹雳

⑧唯觉时之枕席

⑨失向来之烟霞

⑩须行即骑访名山

实在,确实

有时,或许

遮断

超出

使……震动

使……战栗

指闪电。列,通裂

醒来

原来,先前

等待,等到

理解思考

1.李白这首留别诗在构思方面有何奇特之处?

奇特的想象,极度的夸张。别出心裁地运用“梦游”这一奇特方式来构思全诗。

全诗围绕一场游仙的梦幻而写,以“梦”为线索,分别写了入梦缘由、梦游之景和梦醒时的惆怅、梦醒后的感慨。

由瀛洲引出天姥,由“或可睹”引出梦游;再由天姥引出神仙洞府,由梦醒而生感慨。

这样从现实到梦境,又从梦境到现实;借描绘仙境的美好,以揭示现实之丑恶;借抒发对理想的追求,以显示对权贵的憎恶;借惜别的机会赋诗,却写访游名山,以明自己的志向,来表现“不事权贵”的主题。

2。诗人从听越人语天姥入手:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。”运用了“连”“横”“拔”“掩”等一系列动词夸张其雄伟,又用天台的“倒”与“倾”从侧面烘托,勾勒出气势凌空、云霞明灭的天姥山轮廓,突出了天姥山的高大雄奇,描绘了天姥横空出世的高大形象和磅礴气势,把幻想中的事物写得活灵活现,惊心动魄。

理解思考

3。诗人驰骋想象,描绘出一幅幅瑰丽变幻的奇景。既有月光皎洁、渌水荡漾、白鹿青崖、镜湖映影的幽静,也有海日东升、浮光跃金、天鸡破晓的壮美;有千岩万转,迷花倚石的白日胜景,也有电闪雷鸣、熊咆龙吟、列缺霹雳、丘峦崩摧的夜间奇像,还有琼楼银台、富丽堂皇的仙境。奇景异境,变幻迭出。诗人构思出一幅幅梦游中的奇景,塑造出一个个梦幻中的生动形象,把幻想中的事物写得活灵活现,令人惊心动魄。

诗人写梦游天姥山,亦真亦幻。表明诗人在现实中不能实现自己的理想,就只能向梦中追寻。

诗人借梦中之景描述自己的理想——“半壁见海日,空中闻天鸡”,何其壮观!“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝”,何其扑朔迷离!“熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅”,何其惊心动魄!写仙人洞府,更是奇景迭出,使人心醉神迷。这里真实的山,虚幻的梦,都是诗人为表现理想之境运用的手法,它表达了诗人对理想的追求与赞颂。

诗人写梦中之景,着力为我们描述一个奇特瑰丽的神话之境。愈是对其铺张扬厉施以浓墨重彩,愈表明作者追求热切,赞颂热烈;梦中仙境描述得愈美好,与现实生活的反差就愈大,梦醒后的失落之痛就愈深,对人们的感染力就愈强。

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”揭示了全诗主旨。这高亢的呼喊,使诗人郁积在胸中的苦闷和忧愤,如火山爆发,江涛怒吼,毫不含糊地向当时的黑暗现实提出的挑战,这是诗人对权贵的傲视,是对污浊社会的抗议,是对自己崇高人格的护卫,是自己的人生愿望未能实现的充满愤懑的呐喊,表现了诗人傲岸的性格和蔑视权贵的反抗精神。

《梦游天姥吟留别》

解题

“梦游”是借写梦境寄托自己的思想感情,并非真的做了梦。

“留别”,是自己走了,写诗赠给留在此地的朋友,跟送别不同。

“吟”,在这里有两个意思,一是动词“吟咏”,即作诗,二是属于歌行体的一种,如《梁甫吟》、《秦妇吟》等。

诗人李白

“酒入愁肠,七分化作月光,余下三分呼为剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。”

—台湾诗人:余光中

作者介绍

李白,字太白,号青莲居士,唐代杰出大诗人,人称“诗仙”,是浪漫主义诗歌的集大成者;代表作有《将进酒》、《梦游天姥吟留别》、《赠汪伦》、《行路难》等等。与杜甫合称“李杜”。

贺知章呼李太白为“谪仙人”。“五岁诵六甲,十岁观百家”,“十五观奇书,作赋凌相如”。有远大的抱负,“愿为辅弼”、“安社稷”、“济苍生”。20岁后,蜀中漫游,26岁,“仗剑去国,辞亲远游”,有一鸣惊人、一飞冲天的宏愿。天宝元年42岁应召赴长安,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”。

诗作背景

唐玄宗天宝元年(742年),由于道士吴筠的推荐,李白奉诏来到京城长安。他本想能够施展才能,有所作为,

但玄宗只把他看作词臣,并不重用。李白不肯与权贵同流合污,又因醉中命宠臣高力士脱靴,得罪京城权贵,受到排挤,使他只居住了一年多便被“赐金放还”。“由布衣而卿相”的梦幻就此破灭。离开长安后,与杜甫、高适游山东,在兖(yǎn)州话别,准备南游吴越,临行向东鲁朋友告别时作本诗,借以表白心情。

天姥(mǔ

)山,位于浙江省新昌县东南30公里,由拨云尖、细尖、大尖等群山组成。传说登山的人能听到仙人天姥唱歌的声音,山因此得名。

唐李白、杜甫等追慕前贤高情,留下了《梦游天姥吟留别》《壮游》等千古绝唱,遂使天姥山成为人们无限向往的神奇仙景。

天姥仙山----拨云尖

天姥入梦

云海漫漫

天姥远眺

仙雾弥漫

仙界云宇

半壁见海日

湖光山色

天姥龙潭

镜湖风光

美丽镜湖

镜湖扬波

古驿道

世外桃源

千岩万转

千姿百态

天姥连天

迷花倚石

流连忘返

镜湖渔歌

天姥日出

岩泉龙吟

白雪皑皑

天姥银华

给画线字注音

瀛洲

天姥

剡溪

渌水

脚著谢公屐

石扉

澹澹

訇然

魂悸

.

yíng

shàn

lù

zhuó

jī

fēi

dàn

hōng

jì

mǔ

补充生字词

暝 míng

栗 lì 冥 míng 鸾 luán 悸 jì

恍 huǎng

著 zhuó:穿。

海客谈瀛洲,

烟涛微茫信难求;

越人语天姥,

云霞明灭或可睹。

瀛洲:古代传说中的东海三座仙山之一。

烟涛:波涛渺茫,远看像烟雾笼罩的样子。

微茫:景象模糊不清。

信:确实,实在。

明灭:忽明忽暗。

海外来客们谈起瀛洲,烟波渺茫实在难以寻求。越中来人说起天姥山,在云雾忽明忽暗间有人可以看见。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

向天横:遮住天空。横,直插。

拔,超出。

掩:遮掩。

此:天姥山。

倾:偏斜、倒下。

天姥山仿佛连接着天遮断了天空。山势高峻超过五岳,遮掩过赤城山。天台山虽高四万八千丈,面对着它好像要向东南倾斜倒下一样。

赏析

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求;

越人语天姥,云霞明灭或可睹。

天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

思考:

1.为何从“瀛洲”谈起?

2.天姥山的特点是什么?怎么体现?

3.使用什么写作和修辞手法?

东海三神山:蓬莱、方丈、瀛洲

1、把神山和天姥山并提,起衬托作用,表现天姥山的神奇色彩,是诗

“神”的特色凸显而出。

2、天姥山的特点:高大、巍峨

先用天相比,又用高峻闻名的五岳及附近名山赤城、天台相比。

3、写作手法:比较、衬托

修辞手法:夸张

极力表现高耸、时隐时现的天姥山,为幻想做好准备。

我欲因之梦吴越,

一夜飞度镜湖月。

湖月照我影,

送我至剡溪。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

因:依据。之:指代前边越人的话。

剡(shàn)溪:水名,在浙江嵊(shèng)州南面。谢灵运游天姥山曾宿剡溪。

渌(lù):清。

清:这里是凄清的意思。

我根据越人说的话梦游到吴越,一天夜晚飞渡过明月映照下的镜湖。镜湖上的月光照着我的影子,一直伴随我到了剡溪。谢灵运住的地方如今还在,清澈的湖水荡漾,猿猴清啼。

脚著谢公屐,

身登青云梯。

半壁见海日,

空中闻天鸡。

青云梯:指直上云霄的山路。

半壁:半山腰。

天鸡:古代传说,东南有桃都山,山上有棵大树叫桃都,树枝绵延三千里,树上栖有天鸡,每当太阳初升,照到这棵树上,天鸡就叫起来,天下的鸡也都跟着它叫。

我脚上穿着谢公当年特制的木鞋,攀登直上云霄的山路。上到半山腰就看见了从海上升起的太阳,在半空中传来天鸡报晓的叫声。

千岩万转路不定,

迷花倚石忽已暝。

熊咆龙吟殷岩泉,

栗深林兮惊层巅。

1.无数山岩重叠,道路盘旋弯曲,方向不定。

忽:不知不觉。

暝:昏暗。

殷:震动。

栗:使...战栗。

层巅:层层山峰。

无数山岩重叠,道路盘旋弯曲,方向不定,迷恋着花,依倚着石头,不觉天色已经晚了。熊在怒吼,龙在长鸣,岩中的泉水在震响,使森林战栗,使山峰惊颤。

云青青兮欲雨,

水澹澹兮生烟。

列缺霹雳,

丘峦崩摧。

洞天石扉,

訇然中开。

青青:黑沉沉的。

雨:下雨。

列缺:闪电。列同“裂”。

洞天:仙人居住的洞府。

扉:门。

訇(hōng)然,形容声音很大。

云层黑沉沉的,像是要下雨,水波动荡生起了烟雾。电光闪闪,雷声轰鸣,山峰好像要被崩塌似的。仙府的石门,訇的一声从中间打开。

青冥浩荡不见底,

日月照耀金银台。

霓为衣兮风为马,

云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,

仙之人兮列如麻。

青冥,指天空。

浩荡:广阔远大的样子。

金银台:神仙住的地方。

霓:彩虹。

云之君:驾着云彩的神仙。

鼓:鼓奏。

回:回转,

旋转。

洞中蔚蓝的天空广阔无际,看不到尽头,日月照耀着金银做的宫阙。用彩虹做衣裳,将风作为马来乘,云中的神仙们纷纷下来。老虎弹奏着琴瑟,鸾鸟驾着车。仙人们成群结队密密如麻。

忽魂悸以魄动,

恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席,

失向来之烟霞。

悸:因惊惧而心跳。

恍:猛然惊醒的样子。

觉时:醒时。

向来:原来。

烟霞:指前面所写的仙境。

忽然魂魄惊动,我猛然惊醒,不禁长声叹息。醒来时只有身边的枕席,刚才梦中所见的烟雾云霞全都消失了。

世间行乐亦如此,

古来万事东流水。

别君去兮何时还?

且放白鹿青崖间,

须行即骑访名山。

且:暂且。

须:同“需”,需要。

访:探访

人世间的欢乐也是像梦中的幻境这样,自古以来万事都像东流的水一样一去不复返。告别诸位朋友远去(东鲁)啊,什么时候才能回来?暂且把白鹿放牧在青崖间,等到要远行时就骑上它访名山。

安能摧眉折腰事权贵,

使我不得开心颜?

摧眉折腰:低头弯腰。摧眉,即低眉。

事:同“侍”,侍奉。

岂能卑躬屈膝去侍奉权贵,使我不能有舒心畅意的笑颜?

主旨把握

中心思想: 全诗通过梦游的描绘,写出了作者憎恶黑暗现实、追求自由乐土的理想,表现了作者蔑视权贵的精神。

消极因素: 诗人也流露出人生如梦和逃避现实的思想,表现出消极的一面。这是作者在当时社会里陷入重重矛盾之后无可奈何的解脱。

艺术特色

1、全诗运用对比手法,从现实(浑浊、冷酷)到梦境(美妙、欢乐),又回到现实。

2、大胆的夸张,丰富的想像。

3、语言精炼清新,长短句式参差多变,四言、五言、六言、九言交错运用、节奏有缓有急,富有音乐美,具有极强的表现力。

解释下列句中加黑的词语

①烟涛微茫信难求

②云霞明灭或可睹

③天姥连天向天横

④势拔五岳掩赤城

⑤熊咆龙吟殷岩泉

⑥栗深林兮惊层巅

⑦列缺霹雳

⑧唯觉时之枕席

⑨失向来之烟霞

⑩须行即骑访名山

实在,确实

有时,或许

遮断

超出

使……震动

使……战栗

指闪电。列,通裂

醒来

原来,先前

等待,等到

理解思考

1.李白这首留别诗在构思方面有何奇特之处?

奇特的想象,极度的夸张。别出心裁地运用“梦游”这一奇特方式来构思全诗。

全诗围绕一场游仙的梦幻而写,以“梦”为线索,分别写了入梦缘由、梦游之景和梦醒时的惆怅、梦醒后的感慨。

由瀛洲引出天姥,由“或可睹”引出梦游;再由天姥引出神仙洞府,由梦醒而生感慨。

这样从现实到梦境,又从梦境到现实;借描绘仙境的美好,以揭示现实之丑恶;借抒发对理想的追求,以显示对权贵的憎恶;借惜别的机会赋诗,却写访游名山,以明自己的志向,来表现“不事权贵”的主题。

2。诗人从听越人语天姥入手:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。”运用了“连”“横”“拔”“掩”等一系列动词夸张其雄伟,又用天台的“倒”与“倾”从侧面烘托,勾勒出气势凌空、云霞明灭的天姥山轮廓,突出了天姥山的高大雄奇,描绘了天姥横空出世的高大形象和磅礴气势,把幻想中的事物写得活灵活现,惊心动魄。

理解思考

3。诗人驰骋想象,描绘出一幅幅瑰丽变幻的奇景。既有月光皎洁、渌水荡漾、白鹿青崖、镜湖映影的幽静,也有海日东升、浮光跃金、天鸡破晓的壮美;有千岩万转,迷花倚石的白日胜景,也有电闪雷鸣、熊咆龙吟、列缺霹雳、丘峦崩摧的夜间奇像,还有琼楼银台、富丽堂皇的仙境。奇景异境,变幻迭出。诗人构思出一幅幅梦游中的奇景,塑造出一个个梦幻中的生动形象,把幻想中的事物写得活灵活现,令人惊心动魄。

诗人写梦游天姥山,亦真亦幻。表明诗人在现实中不能实现自己的理想,就只能向梦中追寻。

诗人借梦中之景描述自己的理想——“半壁见海日,空中闻天鸡”,何其壮观!“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝”,何其扑朔迷离!“熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅”,何其惊心动魄!写仙人洞府,更是奇景迭出,使人心醉神迷。这里真实的山,虚幻的梦,都是诗人为表现理想之境运用的手法,它表达了诗人对理想的追求与赞颂。

诗人写梦中之景,着力为我们描述一个奇特瑰丽的神话之境。愈是对其铺张扬厉施以浓墨重彩,愈表明作者追求热切,赞颂热烈;梦中仙境描述得愈美好,与现实生活的反差就愈大,梦醒后的失落之痛就愈深,对人们的感染力就愈强。

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”揭示了全诗主旨。这高亢的呼喊,使诗人郁积在胸中的苦闷和忧愤,如火山爆发,江涛怒吼,毫不含糊地向当时的黑暗现实提出的挑战,这是诗人对权贵的傲视,是对污浊社会的抗议,是对自己崇高人格的护卫,是自己的人生愿望未能实现的充满愤懑的呐喊,表现了诗人傲岸的性格和蔑视权贵的反抗精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读