选择性必修1第7课 近代以来中国的官员选拨与管理课时强化训练备考卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第7课 近代以来中国的官员选拨与管理课时强化训练备考卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 122.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-03 07:53:52 | ||

图片预览

文档简介

112141001024890000蚌埠第二中学2021-2022学年高二课时强化训练备考卷

第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

1.(2021春?玉林月考)1906年8月25日,考察政治大臣戴鸿慈等呈递《奏请改定全国官制以为立宪预备折》,指出科举已停,取士及选官作何标准,“举国茫然莫知所适,有志仕进者不知从何道以求进身之阶,数年之后必多歧念”此不可不急为设法者也。为此,应尽快“更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制”。材料表明当时( )

A.清政府引进西方文官考试制度

B.废除科举导致社会矛盾尖锐

C.清末官僚推动新式教育体制建立

D.人才选拔录取处于新旧交替状态

2.雷海宗在《中国史纲要》中写道:“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始。”与两个“大崩溃”相关的历史事件分别是( )

A.清末新政与辛亥革命 B.戊戌变法与辛亥革命

C.清末新政与预备立宪 D.戊戌变法与清末新政

3.(2021春?南安市校级期末)1905年,有文章指出若“以因果常例论之,国家政体,必胎于个人教育,政体之文野,视个人之程度而定。……(欧美)政体虽殊,而其为教育之结果,则无可疑”。据此可知文章作者( )

A.着眼于补全政治制度的缺陷

B.对科举制度进行了价值重估

C.受三民主义思想的深刻影响

D.认为中国未具备宪政的基础

4.(2021春?临汾期末)1909年,各省谘议局建立,一些地方在此基础上根据选举章程选举谘议局议员,议员又互选产生正、副议长。1910年,清政府颁布《府厅州乡地方自治章程》,规定地方自治机关具有相对独立的权限。据此可知,当时( )

A.地方政治出现民主化趋势

B.君主专制体制走向崩溃

C.地方的离心倾向日益加强

D.地方自治改革成效显著

5.(2021?丙卷模拟)《清史稿》记载:迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县。这表明,此时( )

A.中央集权得到强化 B.现代监察体制得以建立

C.司法改革成效显著 D.司法具有一定的独立性

6.(2021春?桃城区校级期末)20世纪初,清政府对原洋务企业进行了改制,如1903年规定江南制造总局在生产枪炮的同时,可以“制造矿务,衣务及一切应用机器”。由此可知,当时改制( )

A.意在抵制西方经济侵略 B.避免了洋务企业的破产

C.加重了企业的生产负担 D.顺应了历史发展的潮流

7.(2021春?郑州期末)有学者总结:清末新政是中国近代经济立法的第一次高潮,资产阶级代表人物刘揆一和张簪先后担任工商、农林和农商总长期间(1912年8月﹣1915年9月),是近代中国经济立法的第二次高潮。这些政策法令解除了开办企业的若干限制。对此解释正确的是( )

A.第一次高潮促进中国民族资本主义产生

B.两次高潮推动了民族资本主义初步发展

C.第二次高潮巩固了南京临时政府的统治

D.两次高潮客观上有利于中国经济近代化

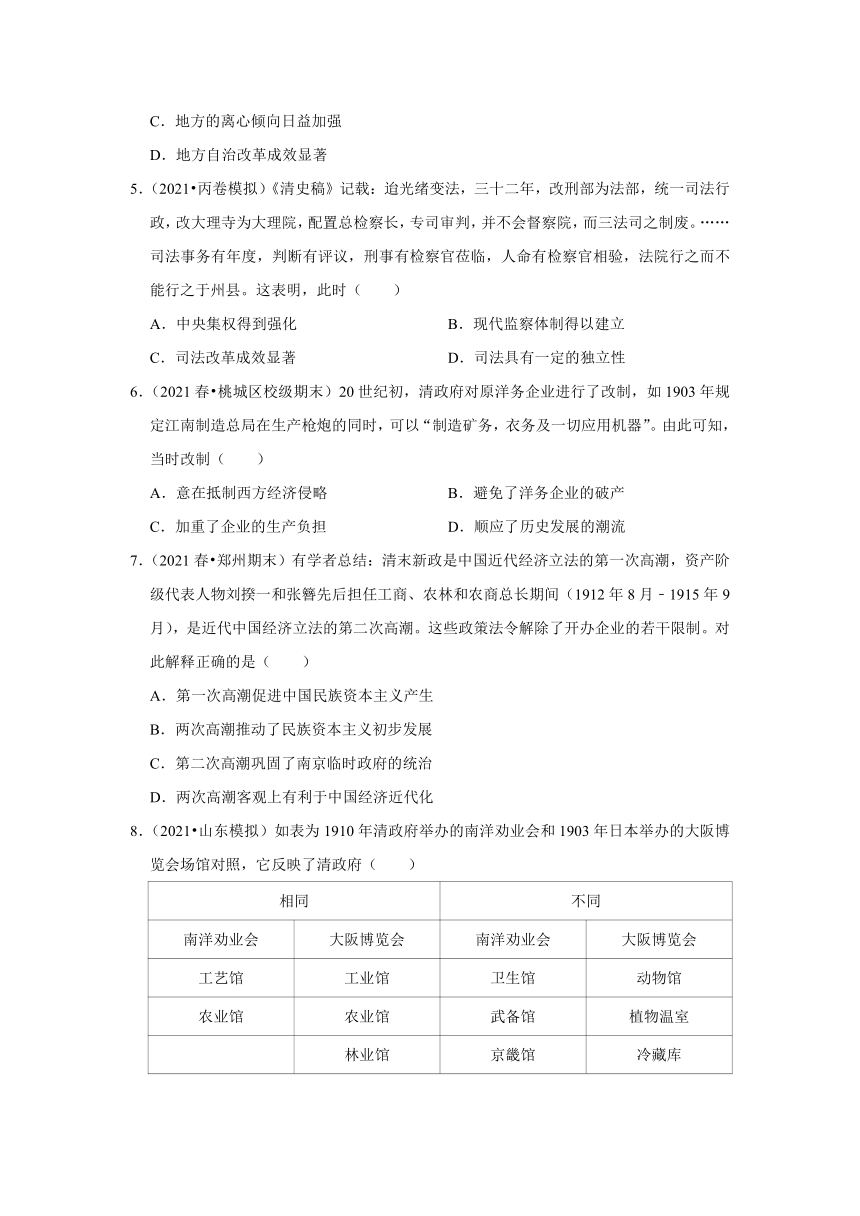

8.(2021?山东模拟)如表为1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照,它反映了清政府( )

相同

不同

南洋劝业会

大阪博览会

南洋劝业会

大阪博览会

工艺馆

工业馆

卫生馆

动物馆

农业馆

农业馆

武备馆

植物温室

林业馆

京畿馆

冷藏库

水族馆

水族馆

兰錡馆

台湾馆

水产馆

各省别馆

商标馆

机械馆

机械馆

海军陈列馆

不可思议馆

通运馆

通运馆

博山琉璃馆

学术人类馆

教育馆

教育馆

金陵缎业馆

世界一周馆

A.推行新政效果初显 B.重视科技成果转化

C.统筹区域经济发展 D.重视国家海防建设

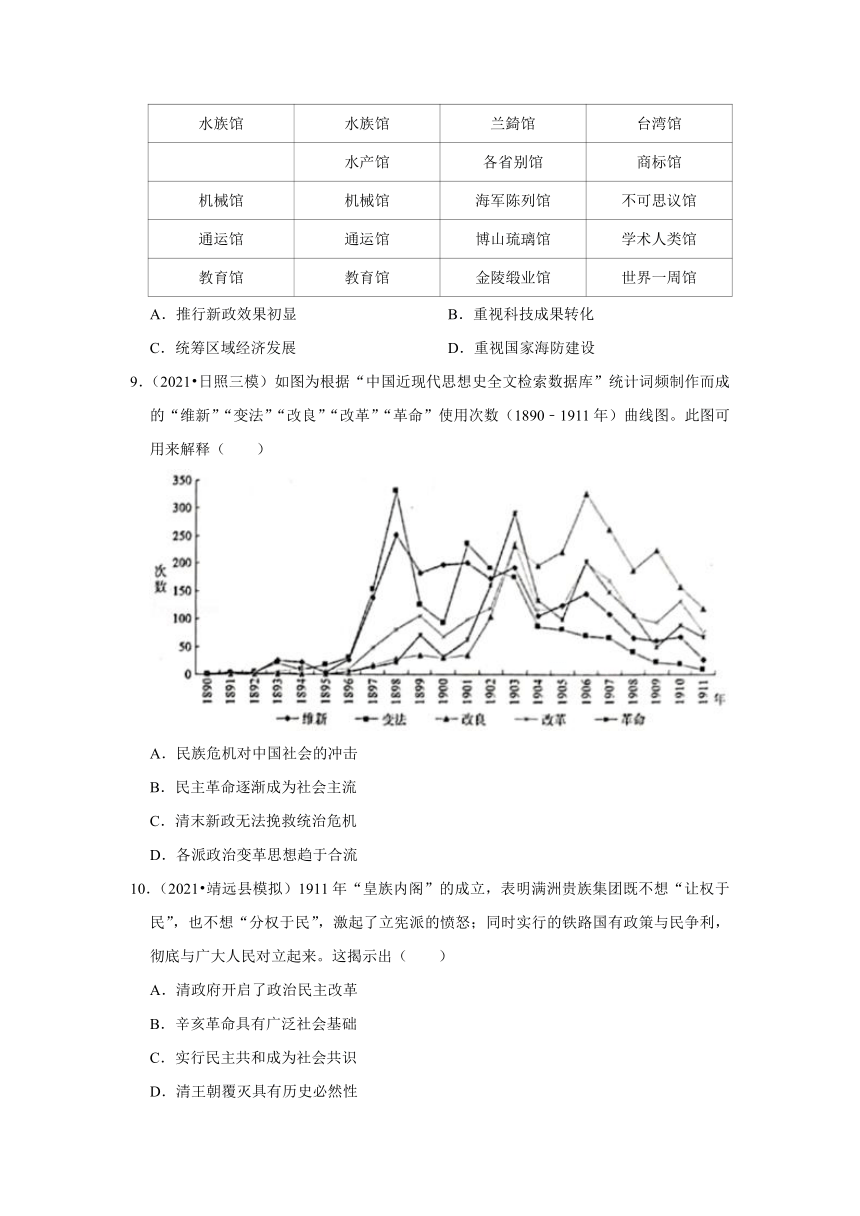

9.(2021?日照三模)如图为根据“中国近现代思想史全文检索数据库”统计词频制作而成的“维新”“变法”“改良”“改革”“革命”使用次数(1890﹣1911年)曲线图。此图可用来解释( )

A.民族危机对中国社会的冲击

B.民主革命逐渐成为社会主流

C.清末新政无法挽救统治危机

D.各派政治变革思想趋于合流

10.(2021?靖远县模拟)1911年“皇族内阁”的成立,表明满洲贵族集团既不想“让权于民”,也不想“分权于民”,激起了立宪派的愤怒;同时实行的铁路国有政策与民争利,彻底与广大人民对立起来。这揭示出( )

A.清政府开启了政治民主改革

B.辛亥革命具有广泛社会基础

C.实行民主共和成为社会共识

D.清王朝覆灭具有历史必然性

11.(2021春?河南月考)1901年,慈禧发布了一道上谕,强调“至近之学西法者……西艺之皮毛,而非西政之本源也。居上宽,临下简,言必信,行必果,我往圣之遗训,既西人富强之始基……当议更张”。清廷的这番言论( )

A.表达变革政治的决心 B.有利于近代化的发展

C.使清廷陷入孤立境地 D.深化了中体西用观念

12.(2021?海淀区模拟)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰;吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序 B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存 D.论证剥削压迫合理性

13.(2021?沈阳模拟)1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。此政策的主要目的是( )

A.推进满汉民族融合的历史潮流

B.推动婚姻主婚权向当事人转移

C.应对革命排满风潮挽救统治危机

D.顺应了婚姻关系民主平等的趋势

14.(2021?安徽模拟)清末“约定自开”商埠的浪潮中,东北三省共有自开商埠18处。清政府在力所能及的范围内“以握定主权为宗旨”,依“约”将部分应由中外“约定开放”的商埠变成了实际上的“自开”商埠,掌控了这些商埠的“行政、司法和关税”的主权。这表明清政府( )

A.收回了丧失的国家主权 B.近代外交意识有所增强

C.主导国家对外开放进程 D.竭力维护朝贡外交体系

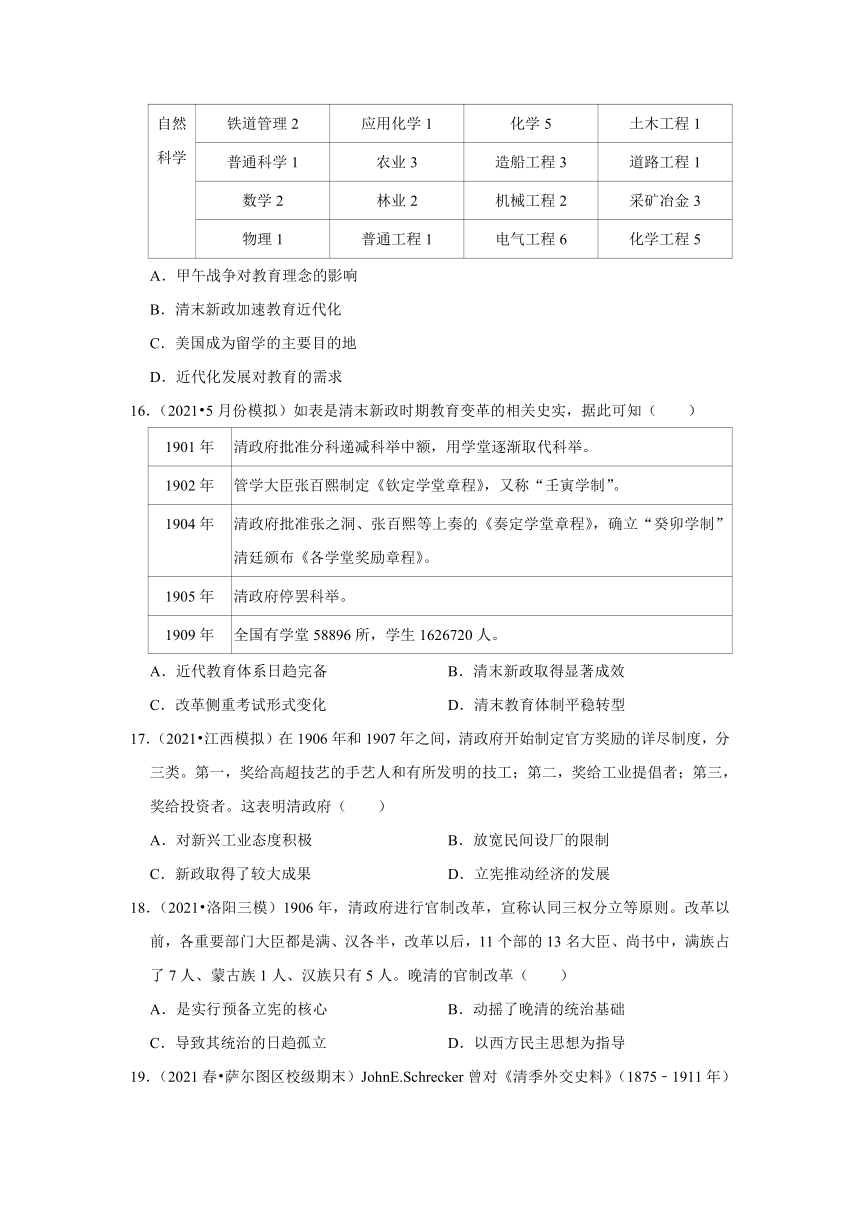

15.(2021?山东模拟)如表为1909年中国第一批庚款留美学生在美选科情况。它反映出( )

类别

各学科人数(共计47人)

人文社会科学

普通艺文1

哲学1

教育学1

财政1

政治1

商业1

教育行政1

新闻学1

自然科学

铁道管理2

应用化学1

化学5

土木工程1

普通科学1

农业3

造船工程3

道路工程1

数学2

林业2

机械工程2

采矿冶金3

物理1

普通工程1

电气工程6

化学工程5

A.甲午战争对教育理念的影响

B.清末新政加速教育近代化

C.美国成为留学的主要目的地

D.近代化发展对教育的需求

16.(2021?5月份模拟)如表是清末新政时期教育变革的相关史实,据此可知( )

1901年

清政府批准分科递减科举中额,用学堂逐渐取代科举。

1902年

管学大臣张百熙制定《钦定学堂章程》,又称“壬寅学制”。

1904年

清政府批准张之洞、张百熙等上奏的《奏定学堂章程》,确立“癸卯学制”清廷颁布《各学堂奖励章程》。

1905年

清政府停罢科举。

1909年

全国有学堂58896所,学生1626720人。

A.近代教育体系日趋完备 B.清末新政取得显著成效

C.改革侧重考试形式变化 D.清末教育体制平稳转型

17.(2021?江西模拟)在1906年和1907年之间,清政府开始制定官方奖励的详尽制度,分三类。第一,奖给高超技艺的手艺人和有所发明的技工;第二,奖给工业提倡者;第三,奖给投资者。这表明清政府( )

A.对新兴工业态度积极 B.放宽民间设厂的限制

C.新政取得了较大成果 D.立宪推动经济的发展

18.(2021?洛阳三模)1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革( )

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

19.(2021春?萨尔图区校级期末)JohnE.Schrecker曾对《清季外交史料》(1875﹣1911年)中的“主权”二字进行统计,他发现从1875年至1894年间,“主权”二字仅在每百页出现“一次”,而从甲午战争之后的1895年起,“主权”二字的出现频率明显增加。到1902年至1910年间,每百页出现次数高达22次之多。这反映出( )

A.甲午战争后国人民族意识逐渐觉醒

B.甲午战争后清朝外交理念的近代化

C.甲午战争后清政府向西方学习制度

D.甲午战争后清廷注意维护外交主权

20.(2021?重庆模拟)如表是清末新式学堂数量表。下列选项是对该表信息的解读,正确的是( )

时间(年)

学堂数量(个)

在校学生数量(个)

毕业学生数量(个)

教师数量(个)

1902

6192

1903

769

31428

1904

4476

69475

2167

1905

8277

258873

2303

1906

23862

545338

8064

1907

37888

1024988

19508

63556

1908

47995

1300739

14846

73703

1909

59117

1639641

23361

90095

1910

42696

1284965

1911

52500

1600000(约)

﹣﹣沈云龙:《近代中国史料从刊》之《第一二三次教育统计图表》

A.改变了教育落后的局面

B.迈出了教育近代化的第一步

C.有利于中国教育的近代化

D.建立了完备的教育体制

21.(2021?保定二模)1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

22.(2021春?浙江期中)“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。”在推进上述问题的改革中迈出重要一步的是( )

A.中共十一届三中全会 B.全国人大五届三次会议

C.全国人大五届五次会议 D.全国人大六届二次会议

23.(2020秋?新邱区校级期末)我国公务员制度建设依次展开,1994年重点建立和实施考试录用制度,1995年重点实施辞职辞退制度,畅通公务员队伍的出口,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国( )

A.坚持了党管干部原则 B.公务员制度逐步完善

C.干部选拔走向制度化 D.公务员素质得到提高

24.19世纪末20世纪初,西方主要的几个国家先后创立了公务员制度。国家公务员制度的形成,是人事行政制度走向现代化的标志。我国公务员制度的建立,是在( )

A.晚清政府时期 B.南京临时政府时期

C.北洋政府时期 D.南京国民政府时期

二.材料题(共3小题52分)

25.(2021?南开区模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:光绪三十一年九月二十五日,(1905年10月23日)

昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?

吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。

﹣﹣刘大鹏(山西太原县举人)《退想斋日记》

材料二:中国政府近于改革之事颇有改观,而立废科举一节,取数百年来败坏中国及近日屡蹶屡起根深蒂固之附属物,一旦拔弃之,是真中国历史上之新纪元,而东方大局之转移在此矣。本馆记者不禁为此额手,爰取此次谕折,冠于时局之首,以明其关系之大。

﹣﹣《万国公报》1905年10月号《中国振兴之新纪元》

(编者注:《万国公报》原名《教会新报》,19世纪60年代由基督教会在上海创办,主要登载时事和传播西方宗教与文化等。)

(1)概括指出材料一、二关于废除科举制的不同论调及其原因。

(2)以上两则材料属于哪种类型的史料?若进一步研究废科举问题,还需要收集哪些史料作为证据来相互印证?

26.(2020秋?保定期末)材料 北洋政府于1913年1月公布的与文官考试直接相关的法令草案就有9项,南京国民政府考试院秘书处1947年编印的《考铨法规集》中“考选”部分收录了各种法规合计133种。北洋政府公布的《文官考试法草案》对应考资格的规定是:“民国男子年满21岁以上者,得应文官考试。”1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试资格中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。北洋政府各级政权的官员80%来自军界,经过文官考试录取的大多数闲职,最多做个幕僚文书而已。南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

﹣﹣摘编自《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

(1)根据材料和所学知识,概括指出与北洋军阀政府时期相比,南京国民政府文官考试制度的特点。

(2)根据材料和所学知识,分析南京国民政府文官考试制度的作用。

27.(2021?济南三模)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以取决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕:议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

﹣﹣摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确、论证充分、逻辑清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查近代中国的选官制度、清末新政和“预备立宪”,考生可结合材料“1906 年……科举已停,取士及选官作何标准……应尽快‘更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制’”进行分析。

【解答】由材料“1906 年……科举已停,取士及选官作何标准……应尽快‘更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制’”可知,清末在废除科举之后,新的人才选拔机制并未建立,当时社会恰好处于一种新旧交替的状态,故选D;

材料并未提及西方文官制度的引进问题,无法得出A项结论,排除;

戴鸿慈认为士子多歧念的状况是发生在数年后,而非马上发生,且这只代表戴鸿慈个人的看法,并不必然就会发生,排除B;

材料说的是人才选拔机制,而非教育机制,排除C。

故选:D。

2.【分析】本题主要考查的是清末新政与辛亥革命。解答本题的关键信息是“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始”。

【解答】根据材料结合已学知识可知,1905年清末新政废除科举制,辛亥革命最主要的功绩是推翻了封建帝制,故A项正确;

戊戌变法废八股未废科举制,戊戌变法未取消帝制,预备立宪未取消帝制,故B、C、D三项错误。

故选:A。

3.【分析】本题主要考查清末新政,要求学生结合清末新政的措施和影响来分析。

【解答】材料强调个人素质对政体的影响,特别指出欧美政体是教育的结果,实际上是认为中国国民素质还不具备实行宪政的条件,故答案为D项;

材料探讨的是实行宪政的条件,不是针对政治制度本身缺陷,排除A项;

材料没有涉及对科举制的看法,排除B项;

材料中的观点与三民主义没有关系,排除C项。

故选:D。

4.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1909年,各省谘议局建立,一些地方在此基础上根据选举章程选举谘议局议员,议员又互选产生正、副议长。1910年,清政府颁布《府厅州乡地方自治章程》,规定地方自治机关具有相对独立的权限”。

【解答】材料反映了清末地方政治制度改革的措施,呈现出一定的近代地方自治色彩,说明当时地方政治出现了民主化的趋势,故A正确;

材料反映的是清末地方政治制度改革措施,没有涉及君主专制体制,故排除B;

材料没有体现地方离心倾向的发展情况,故排除C;

材料只反映了清政府地方自治的措施,无法体现实施效果,故排除D。

故选:A。

5.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县”。

【解答】材料中介绍光绪三十二年(1906)的司法改革,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,体现了当时司法具有一定的独立性,故D项正确;

材料没有体现中央集权在清末得到强化,且这一论述也不符合晚清史实,排除A项;

材料没有说明现代监察体制的建立,强调的是司法改革中确定的司法独立原则,排除B项;

材料只体现了司法改革内容,没有体现改革效果,排除C项。

故选:D。

6.【分析】本题考查清末新政,解题的关键是解读分析材料“制造矿务,衣务及一切应用机器”的主旨,结合清末新政中的经济措施及其影响分析。

【解答】依据材料“制造矿务,衣务及一切应用机器”,结合所学可知,清政府的改制有利于近代工业的发展,顺应了历史发展的潮流,故D项正确;

清政府的改制的主要目的是提高洋务企业的效益,缓解政府财政危机,并不是抵制西方经济侵略,故A项错误;

洋务运动以失败告终,因此B项说法绝对化,而且不符合史实,排除;

清政府允许洋务军工企业经营民用工业,这有利于提高洋务企业的经济效益,并不会加重企业的生产负担,故C项错误。

故选:D。

7.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“清末新政是中国近代经济立法的第一次高潮,资产阶级代表人物刘揆一和张簪先后担任工商、农林和农商总长期间(1912年8月﹣1915年9月),是近代中国经济立法的第二次高潮”。

【解答】根据材料可知,清末新政和民国初年的经济立法,有利于中国经济近代化,D项正确;

中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代,排除A;

民族资本主义初步发展于19世纪末20世纪初,与材料时间不符,排除B;

南京临时政府实行了一些有利于民族资本主义发展的经济立法,但是这些经济立法并没有起到巩固南京临时政府统治的作用,排除C。

故选:D。

8.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照”。

【解答】材料信息对比中日两次博览会,展览内容全面,与国际接轨,这反映了1901年以来,清政府新政的成果,故A项正确;

当时清政府主要是引进西方先进技术,国内的科技水平有限,还涉及不到成果转化,故B项错误;

当时经济发展不平衡,侧重东部省份,故C项错误;

甲午战争中,北洋舰队已经全军覆灭,材料的军事色彩不突出,故D项错误。

故选:A。

9.【分析】本题主要考查近代中国探索救国救民的道路,要求学生结合列强对华侵略的表现以及中国人民探索救国救民道路的表现来分析。

【解答】由材料中所给的时间是1890年到1911年,这期间经历了甲午中日战争失败,戊戌变法,八国联军侵华,清末新政,民族危机的同时,国内救亡图存也在发展,随着清末新政暴露出清政府依然专制的真面目,原本还支持改革的人士纷纷转而支持革命,所以民主改革逐渐成为社会的主流,故选B;

A选项,对中国社会的冲击,但在材料中,只是体现对于思想文化的冲击,范围扩大了。故排除;

C选项符合史实,但是对于材料中清末新政之前的思想没有解释,故排除;

D选项,“趋于合流”说法错误,故排除。

故选:B。

10.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“‘皇族内阁’的成立,表明满洲贵族集团既不想‘让权于民’,也不想‘分权于民’,激起了立宪派的愤怒;同时实行的铁路国有政策与民争利,彻底与广大人民对立起来”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,清政府打着“新政”的幌子,不“让权于民”,失去了资产阶级立宪派的信任,许多人转向主张暴力推翻清朝统治;实行铁路国有政策也使得清政府彻底失去民心,清政府已然孤注一掷,表明清王朝的覆灭具有历史必然性,故D项正确;

材料中“满洲贵族集团既不想让权于民,也不想分权于民”可知,清政府是假借“新政”的幌子,不是进行有效的民主政治改革,排除A项;

题干反映清政府的行为使得它与资产阶级立宪派和广大人民站在了对立面,不能由各阶级反对清政府得出辛亥革命社会基础广泛,排除B项;

题干反映资产阶级立宪派对清政府不“让权于民”、“分权于民”不满,没有提到实行民主共和成为社会共识,排除C项。

故选:D。

11.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“至近之学西法者……西艺之皮毛,而非西政之本源也。居上宽,临下简,言必信,行必果,我往圣之遗训,既西人富强之始基……当议更张”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,在八国联军侵华、义和团运动失败后,慈禧被迫发出这道上谕,主张“更张”,开启了清末新政,客观上有利于中国近代化的发展,故B项正确;

慈禧的“更张”迫于形势需要,并非自我决心,排除A项;

“更张”的提出并未将清廷陷入孤立境地,排除C项;

中体西用是洋务派官僚的主张,排除D项。

故选:B。

12.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”。

【解答】根据“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳是也徒劳,任人压迫,因此反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;

材料没有体现尊卑等级秩序,排除A;

此时没有白话文运动,排除B;

D项不是材料的主旨,排除D。

故选:C。

13.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。

【解答】结合所学知识可知,20世纪初清政府废除禁令,允许满汉官民通婚,主要是为了应对革命排满风潮,挽救统治危机,C项正确;

推进满汉民族融合的历史潮流不是20世纪初清政府改革社会生活的主要目的,A项错误;

材料并未体现婚姻主婚权的转移,B项错误;

顺应了婚姻关系民主平等的趋势是客观结果而非清政府改革社会生活的主要目的,D项错误。

故选:C。

14.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:清政府在力所能及的范围内“以握定主权为宗旨”,依“约”将部分应由中外“约定开放”的商埠变成了实际上的“自开”商埠,掌控了这些商埠的“行政、司法和关税”的主权。

【解答】依据材料并结合所学可知,自开商埠的主导权之所以能够掌握在自己的手中,主要是因为随着清政府外交近代化的转型,利用规则、在规则范围内力争挽回利权的意识和实践都有所发展,故B项正确;

A项表述不符合史实,排除;

材料无法体现清政府主导了对外开放的进程,C项排除;

材料强调的是清政府利用规则维护主权,而非维护朝贡外交体系,D项排除。

故选:B。

15.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1909年中国第一批庚款留美学生在美选科情况”。

【解答】根据材料可知,1909年中国第一批庚款留美学生在美学习,选择自然科学的人数远大于选择人文社会科学的人数,结合所学可知,当时中国的近代化发展需要实际有用的技术人才,材料中的情况反映了近代化发展对教育的需求,故D项正确;

甲午战争发生在1894﹣1895年,这与材料不符,故A项错误;

清末新政促成了赴日留学的热潮,材料强调的是庚款留美学生的学习情况,故B项错误;

材料只涉及庚款留美学生的信息,不能说明“美国成为留学的主要目的地”,故C项错误。

故选:D。

16.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“清末新政时期教育变革的相关史实”。

【解答】根据表格可以看出,清政府从规章制度的制定、考核选拔人才程序多方面进行改革,促进教育的近代化,使得近代教育体系日趋完备,故A正确;

表格中只说了清末新政教育方面的相关史实,没有说清末新政效果如何,所以也不能得出清末新政取得显著成效,故B错误;

根据材料《钦定学堂章程》、《奏定学堂章程》等学制可以可出,改革侧重于教育规章制度的变化,并非考试形式的变化,故C错误;

表格仅列出来清末新政教育方面的相关史实并不能从中看出清末教育是否平稳转型,根据所学可知1905年停罢科举,在社会上造成极大震动,故D错误。

故选:A。

17.【分析】本题主要考查清末新政和“预备立宪”,考生可根据材料“第一,奖给高超技艺的手艺人和有所发明的技工;第二,奖给工业提倡者;第三,奖给投资者”分析。

【解答】从材料看出政府对工业采取奖励的措施,但企业家们其实不需要这些奖励,但是政府还是这么做了,可以看出政府对待工业的态度是相对积极的,故A项正确;

清政府放宽对民间设厂的限制是在甲午战争之后,故B项错误;

奖励实业的措施虽然是清末新政的一部分,但不能仅从此一项就得出清末新政效果较大,故C项错误;

材料也没有体现立宪推动经济的发展,故D项错误。

故选:A。

18.【分析】本题考查清末新政,解题的关键是解读分析材料信息,注意晚清改革前后人员变化,结合清末新政改革的目的和实质分析其影响。

【解答】依据材料可知,清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半。改革以后,满族占了多数,这说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,这就导致清政府统治的日趋孤立,故C正确;

AD在材料无法体现,排除;

晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,故B错误。

故选:C。

19.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“1875年至1894年间,‘主权’二字仅在每百页出现‘一次’,而从甲午战争之后的1895年起,‘主权’二字的出现频率明显增加。到1902年至1910年间,每百页出现次数高达22次之多”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,“主权”一词在甲午战后出现频率明显增加,反映了社会意识中主权观念的强化,《清季外交史料》辑录清末军机处及外务部档案,为研究清代光绪、宣统两朝对外关系的重要史料,能体现清朝外交理念的近代化,故B项正确;

主权观念强化不能说明民族意识觉醒,故排除A项;

标志向西方学习转向制度层面的是维新变法运动,与材料中“主权”一词出现频率增加没有直接关系,排除C项;

甲午战争后清王朝并未维护主权,直至沦为列强统治中国的工具,排除D项。

故选:B。

20.【分析】本题主要考查清末新政,要求学生结合清末新政的措施和影响因素来分析。

【解答】由材料信息可以看出清末新式学堂发展较快,学堂数量、学生数量和教师人数都有所增加,在一定程度上有利于中国教育的近代化,故C项正确;

材料信息体现不出教育落后局面的改变、完备教育体制的建立,迈出中国教育近代化第一步的则是洋务运动创办新式学堂选派留学生,排除A、B、D三项。

故选:C。

21.【分析】本题主要考查我国的干部管理制度,要求学生结合改革开放初期干部管理制度的特征和影响来分析。

【解答】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;

材料与民族地区的发展无关,A排除;

材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;

材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

故选:B。

22.【分析】本题主要考查我国的政治制度,要求学生结合我国公务员制度发展的特征来分析。

【解答】根据材料中“主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象”并结合所学知识可知,这是1980年8月18日,邓小平在中央政治局扩大会议发表的《党和国家领导制度的改革》的内容,推进这一问题的改革中迈出重要一步的是1980年8月30召开的全国人大五届三次会议,故B正确;

十一届三中全会召开于1978年12月、全国人大五届五次会议召开于1982年11月、全国人大六届二次会议召开于1984年5月,都与材料时间不符,故排除A、C、D三项。

故选:B。

23.【分析】本题考查我国现代民主政治建设。解题的关键是正确分析材料的主旨即可得出答案。

【解答】依据材料“1994年重点建立和实施考试录用制度,1995年重点实施辞职辞退制度,畅通公务员队伍的出口,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点”可以看出我国公务员制度逐步完善,故B项正确。

材料没有体现党管干部原则,也没有体现干部选拔走向制度化,故AC两项错误。

材料强调的是我国公务员制度逐步完善,不是强调公务员素质得到提高,故D项与材料主旨不符,排除。

故选:B。

24.【分析】本题主要考查近代中国的选官制度,要求学生结合近代中国政治体制发展演变和特征来分析。

【解答】据所学知识可知,南京国民政府于1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立,故D项符合题意;

ABC选项都不符合题干要求,排除。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查科举制的废除及史料的类型与价值。第一小问要结合科技制废除的特点和原因来分析;第二小问要结合史料实证的基本原则来分析。

【解答】(1)第一小问态度,根据材料一”士心涣散”“生路已绝”等信息可知,材料一反对废除科举;根据材料二“革千年沉疴之积弊”“本馆记者不禁为此额手”等信息可知,材料二赞成废除科举。第二小问原因,根据材料一刘大鹏的身份可分析其态度的成因,根据材料二的出处可分析其赞成的原因。

(2)第一小问类型,材料一是当时人的日记,材料二是当时的报刊杂志,属于第一手文献史料。第二小问属于开放性试题,可以从继续收集第一手史料、找寻后人对废除科举的相关论述等角度回答。

故答案为:

(1)材料一:反对。原因:刘大鹏是当时的举人,废除科举对他本身造成了影响,不利于他的发展。材料二:赞成。原因:《时报》代表维新派立场,维新派倡导废除科举;《万国公报》代表客观立场,认为废除科举是清政府进步的表现。

(2)类型:第一手文献史料。其他史料:可继续收集其他不同立场的第一手史料,也可以收集学者关于废除科举的其他论述。

26.【分析】本题主要考查近代中国的选官制度。第一小问要结合北洋政府时期以及南京国民政府时期选官制度的特征来分析;第二小问要结合南京国民政府时期选官制度的影响来分析。

【解答】(1)特点:根据材料“南京国民政府考试院秘书处1947年编印的《考铨法规集》中“考选”部分收录了各种法规合计133种”可归纳出相关法规更加详实和严密;根据材料“1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加”可归纳出考试资格的规定更具平等、开放性;根据材料“使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍”可归纳出具有党派性。

(2)作用:结合上述分析和所学知识可知,可从提高官员文化素质、促进社会阶层流动、为国家发展提供人才储备、促进我国人事制度的近代化及为当今我国公务员制度改革提供了借鉴等角度进行分析即可。

故答案为:

(1)相关法规更加详实和严密;考试资格的规定更具平等、开放性;具有党派性(或具有浓厚的党治色彩)。

(2)一定程度上提高官员的文化素质;为更多出身寒微的子弟提供了机会;为南京国民政府经济、社会事业的发展提供了人才储备;一定程度推动我国人事管理制度和教育的近代化;为当今我国公务员制度改革提供了借鉴。

27.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,需结合清末新政的背景及影响来解答。

【解答】从材料中的“进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限”“督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立“因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击”等信息可以看出,资政院议员对清政府违背法律、妄图继续实行专制统治的做法非常不满,采取适当的方式进行斗争,因此可以确定“资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争”的观点,然后联系所学从预备立宪的背景、预备立宪的实质和清政府的目的等方面,说明这一运动与当时中国社会状况的关系和产生的影响。本题在解答过程中首先要根据材料信息确定观点,论述说明过程要做到论证充分、逻辑清晰。

故答案为:

观点:资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争。

阐释:评述应结合史实,主要包括以下角度:

①《辛丑条约》后民族危机加深,清政府推行新政,以图富强;

②1905年清政府“仿行立宪“,但仍固守君主专制,无意进行真正的政治改革;

③民族资本主义发展,民主思想的传播,进步人士要求社会变革;

结论:论驳风潮是处于社会转型时期的中国政治、经济状况的产物,反映出当时部分先进的中国人对国家和民族命运的担忧,对救亡强国道路的探索;客观上有助于民主思想的传播,一定程度上影响了中国的政治民主化进程。

第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。

1.(2021春?玉林月考)1906年8月25日,考察政治大臣戴鸿慈等呈递《奏请改定全国官制以为立宪预备折》,指出科举已停,取士及选官作何标准,“举国茫然莫知所适,有志仕进者不知从何道以求进身之阶,数年之后必多歧念”此不可不急为设法者也。为此,应尽快“更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制”。材料表明当时( )

A.清政府引进西方文官考试制度

B.废除科举导致社会矛盾尖锐

C.清末官僚推动新式教育体制建立

D.人才选拔录取处于新旧交替状态

2.雷海宗在《中国史纲要》中写道:“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始。”与两个“大崩溃”相关的历史事件分别是( )

A.清末新政与辛亥革命 B.戊戌变法与辛亥革命

C.清末新政与预备立宪 D.戊戌变法与清末新政

3.(2021春?南安市校级期末)1905年,有文章指出若“以因果常例论之,国家政体,必胎于个人教育,政体之文野,视个人之程度而定。……(欧美)政体虽殊,而其为教育之结果,则无可疑”。据此可知文章作者( )

A.着眼于补全政治制度的缺陷

B.对科举制度进行了价值重估

C.受三民主义思想的深刻影响

D.认为中国未具备宪政的基础

4.(2021春?临汾期末)1909年,各省谘议局建立,一些地方在此基础上根据选举章程选举谘议局议员,议员又互选产生正、副议长。1910年,清政府颁布《府厅州乡地方自治章程》,规定地方自治机关具有相对独立的权限。据此可知,当时( )

A.地方政治出现民主化趋势

B.君主专制体制走向崩溃

C.地方的离心倾向日益加强

D.地方自治改革成效显著

5.(2021?丙卷模拟)《清史稿》记载:迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县。这表明,此时( )

A.中央集权得到强化 B.现代监察体制得以建立

C.司法改革成效显著 D.司法具有一定的独立性

6.(2021春?桃城区校级期末)20世纪初,清政府对原洋务企业进行了改制,如1903年规定江南制造总局在生产枪炮的同时,可以“制造矿务,衣务及一切应用机器”。由此可知,当时改制( )

A.意在抵制西方经济侵略 B.避免了洋务企业的破产

C.加重了企业的生产负担 D.顺应了历史发展的潮流

7.(2021春?郑州期末)有学者总结:清末新政是中国近代经济立法的第一次高潮,资产阶级代表人物刘揆一和张簪先后担任工商、农林和农商总长期间(1912年8月﹣1915年9月),是近代中国经济立法的第二次高潮。这些政策法令解除了开办企业的若干限制。对此解释正确的是( )

A.第一次高潮促进中国民族资本主义产生

B.两次高潮推动了民族资本主义初步发展

C.第二次高潮巩固了南京临时政府的统治

D.两次高潮客观上有利于中国经济近代化

8.(2021?山东模拟)如表为1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照,它反映了清政府( )

相同

不同

南洋劝业会

大阪博览会

南洋劝业会

大阪博览会

工艺馆

工业馆

卫生馆

动物馆

农业馆

农业馆

武备馆

植物温室

林业馆

京畿馆

冷藏库

水族馆

水族馆

兰錡馆

台湾馆

水产馆

各省别馆

商标馆

机械馆

机械馆

海军陈列馆

不可思议馆

通运馆

通运馆

博山琉璃馆

学术人类馆

教育馆

教育馆

金陵缎业馆

世界一周馆

A.推行新政效果初显 B.重视科技成果转化

C.统筹区域经济发展 D.重视国家海防建设

9.(2021?日照三模)如图为根据“中国近现代思想史全文检索数据库”统计词频制作而成的“维新”“变法”“改良”“改革”“革命”使用次数(1890﹣1911年)曲线图。此图可用来解释( )

A.民族危机对中国社会的冲击

B.民主革命逐渐成为社会主流

C.清末新政无法挽救统治危机

D.各派政治变革思想趋于合流

10.(2021?靖远县模拟)1911年“皇族内阁”的成立,表明满洲贵族集团既不想“让权于民”,也不想“分权于民”,激起了立宪派的愤怒;同时实行的铁路国有政策与民争利,彻底与广大人民对立起来。这揭示出( )

A.清政府开启了政治民主改革

B.辛亥革命具有广泛社会基础

C.实行民主共和成为社会共识

D.清王朝覆灭具有历史必然性

11.(2021春?河南月考)1901年,慈禧发布了一道上谕,强调“至近之学西法者……西艺之皮毛,而非西政之本源也。居上宽,临下简,言必信,行必果,我往圣之遗训,既西人富强之始基……当议更张”。清廷的这番言论( )

A.表达变革政治的决心 B.有利于近代化的发展

C.使清廷陷入孤立境地 D.深化了中体西用观念

12.(2021?海淀区模拟)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰;吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序 B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存 D.论证剥削压迫合理性

13.(2021?沈阳模拟)1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。此政策的主要目的是( )

A.推进满汉民族融合的历史潮流

B.推动婚姻主婚权向当事人转移

C.应对革命排满风潮挽救统治危机

D.顺应了婚姻关系民主平等的趋势

14.(2021?安徽模拟)清末“约定自开”商埠的浪潮中,东北三省共有自开商埠18处。清政府在力所能及的范围内“以握定主权为宗旨”,依“约”将部分应由中外“约定开放”的商埠变成了实际上的“自开”商埠,掌控了这些商埠的“行政、司法和关税”的主权。这表明清政府( )

A.收回了丧失的国家主权 B.近代外交意识有所增强

C.主导国家对外开放进程 D.竭力维护朝贡外交体系

15.(2021?山东模拟)如表为1909年中国第一批庚款留美学生在美选科情况。它反映出( )

类别

各学科人数(共计47人)

人文社会科学

普通艺文1

哲学1

教育学1

财政1

政治1

商业1

教育行政1

新闻学1

自然科学

铁道管理2

应用化学1

化学5

土木工程1

普通科学1

农业3

造船工程3

道路工程1

数学2

林业2

机械工程2

采矿冶金3

物理1

普通工程1

电气工程6

化学工程5

A.甲午战争对教育理念的影响

B.清末新政加速教育近代化

C.美国成为留学的主要目的地

D.近代化发展对教育的需求

16.(2021?5月份模拟)如表是清末新政时期教育变革的相关史实,据此可知( )

1901年

清政府批准分科递减科举中额,用学堂逐渐取代科举。

1902年

管学大臣张百熙制定《钦定学堂章程》,又称“壬寅学制”。

1904年

清政府批准张之洞、张百熙等上奏的《奏定学堂章程》,确立“癸卯学制”清廷颁布《各学堂奖励章程》。

1905年

清政府停罢科举。

1909年

全国有学堂58896所,学生1626720人。

A.近代教育体系日趋完备 B.清末新政取得显著成效

C.改革侧重考试形式变化 D.清末教育体制平稳转型

17.(2021?江西模拟)在1906年和1907年之间,清政府开始制定官方奖励的详尽制度,分三类。第一,奖给高超技艺的手艺人和有所发明的技工;第二,奖给工业提倡者;第三,奖给投资者。这表明清政府( )

A.对新兴工业态度积极 B.放宽民间设厂的限制

C.新政取得了较大成果 D.立宪推动经济的发展

18.(2021?洛阳三模)1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革( )

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

19.(2021春?萨尔图区校级期末)JohnE.Schrecker曾对《清季外交史料》(1875﹣1911年)中的“主权”二字进行统计,他发现从1875年至1894年间,“主权”二字仅在每百页出现“一次”,而从甲午战争之后的1895年起,“主权”二字的出现频率明显增加。到1902年至1910年间,每百页出现次数高达22次之多。这反映出( )

A.甲午战争后国人民族意识逐渐觉醒

B.甲午战争后清朝外交理念的近代化

C.甲午战争后清政府向西方学习制度

D.甲午战争后清廷注意维护外交主权

20.(2021?重庆模拟)如表是清末新式学堂数量表。下列选项是对该表信息的解读,正确的是( )

时间(年)

学堂数量(个)

在校学生数量(个)

毕业学生数量(个)

教师数量(个)

1902

6192

1903

769

31428

1904

4476

69475

2167

1905

8277

258873

2303

1906

23862

545338

8064

1907

37888

1024988

19508

63556

1908

47995

1300739

14846

73703

1909

59117

1639641

23361

90095

1910

42696

1284965

1911

52500

1600000(约)

﹣﹣沈云龙:《近代中国史料从刊》之《第一二三次教育统计图表》

A.改变了教育落后的局面

B.迈出了教育近代化的第一步

C.有利于中国教育的近代化

D.建立了完备的教育体制

21.(2021?保定二模)1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一

B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构

D.强调民族团结对国家发展的重要性

22.(2021春?浙江期中)“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。”在推进上述问题的改革中迈出重要一步的是( )

A.中共十一届三中全会 B.全国人大五届三次会议

C.全国人大五届五次会议 D.全国人大六届二次会议

23.(2020秋?新邱区校级期末)我国公务员制度建设依次展开,1994年重点建立和实施考试录用制度,1995年重点实施辞职辞退制度,畅通公务员队伍的出口,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点。这表明我国( )

A.坚持了党管干部原则 B.公务员制度逐步完善

C.干部选拔走向制度化 D.公务员素质得到提高

24.19世纪末20世纪初,西方主要的几个国家先后创立了公务员制度。国家公务员制度的形成,是人事行政制度走向现代化的标志。我国公务员制度的建立,是在( )

A.晚清政府时期 B.南京临时政府时期

C.北洋政府时期 D.南京国民政府时期

二.材料题(共3小题52分)

25.(2021?南开区模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:光绪三十一年九月二十五日,(1905年10月23日)

昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?

吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。

﹣﹣刘大鹏(山西太原县举人)《退想斋日记》

材料二:中国政府近于改革之事颇有改观,而立废科举一节,取数百年来败坏中国及近日屡蹶屡起根深蒂固之附属物,一旦拔弃之,是真中国历史上之新纪元,而东方大局之转移在此矣。本馆记者不禁为此额手,爰取此次谕折,冠于时局之首,以明其关系之大。

﹣﹣《万国公报》1905年10月号《中国振兴之新纪元》

(编者注:《万国公报》原名《教会新报》,19世纪60年代由基督教会在上海创办,主要登载时事和传播西方宗教与文化等。)

(1)概括指出材料一、二关于废除科举制的不同论调及其原因。

(2)以上两则材料属于哪种类型的史料?若进一步研究废科举问题,还需要收集哪些史料作为证据来相互印证?

26.(2020秋?保定期末)材料 北洋政府于1913年1月公布的与文官考试直接相关的法令草案就有9项,南京国民政府考试院秘书处1947年编印的《考铨法规集》中“考选”部分收录了各种法规合计133种。北洋政府公布的《文官考试法草案》对应考资格的规定是:“民国男子年满21岁以上者,得应文官考试。”1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试资格中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。北洋政府各级政权的官员80%来自军界,经过文官考试录取的大多数闲职,最多做个幕僚文书而已。南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

﹣﹣摘编自《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

(1)根据材料和所学知识,概括指出与北洋军阀政府时期相比,南京国民政府文官考试制度的特点。

(2)根据材料和所学知识,分析南京国民政府文官考试制度的作用。

27.(2021?济南三模)阅读材料,回答问题。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以取决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕:议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

﹣﹣摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确、论证充分、逻辑清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查近代中国的选官制度、清末新政和“预备立宪”,考生可结合材料“1906 年……科举已停,取士及选官作何标准……应尽快‘更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制’”进行分析。

【解答】由材料“1906 年……科举已停,取士及选官作何标准……应尽快‘更定任用、升转、惩戒、俸给、恩赏诸法及官吏体制’”可知,清末在废除科举之后,新的人才选拔机制并未建立,当时社会恰好处于一种新旧交替的状态,故选D;

材料并未提及西方文官制度的引进问题,无法得出A项结论,排除;

戴鸿慈认为士子多歧念的状况是发生在数年后,而非马上发生,且这只代表戴鸿慈个人的看法,并不必然就会发生,排除B;

材料说的是人才选拔机制,而非教育机制,排除C。

故选:D。

2.【分析】本题主要考查的是清末新政与辛亥革命。解答本题的关键信息是“帝制先取消了科举,象征传统文化大崩溃的开始;然后帝制自己也被取消,象征传统制度大崩溃的开始”。

【解答】根据材料结合已学知识可知,1905年清末新政废除科举制,辛亥革命最主要的功绩是推翻了封建帝制,故A项正确;

戊戌变法废八股未废科举制,戊戌变法未取消帝制,预备立宪未取消帝制,故B、C、D三项错误。

故选:A。

3.【分析】本题主要考查清末新政,要求学生结合清末新政的措施和影响来分析。

【解答】材料强调个人素质对政体的影响,特别指出欧美政体是教育的结果,实际上是认为中国国民素质还不具备实行宪政的条件,故答案为D项;

材料探讨的是实行宪政的条件,不是针对政治制度本身缺陷,排除A项;

材料没有涉及对科举制的看法,排除B项;

材料中的观点与三民主义没有关系,排除C项。

故选:D。

4.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1909年,各省谘议局建立,一些地方在此基础上根据选举章程选举谘议局议员,议员又互选产生正、副议长。1910年,清政府颁布《府厅州乡地方自治章程》,规定地方自治机关具有相对独立的权限”。

【解答】材料反映了清末地方政治制度改革的措施,呈现出一定的近代地方自治色彩,说明当时地方政治出现了民主化的趋势,故A正确;

材料反映的是清末地方政治制度改革措施,没有涉及君主专制体制,故排除B;

材料没有体现地方离心倾向的发展情况,故排除C;

材料只反映了清政府地方自治的措施,无法体现实施效果,故排除D。

故选:A。

5.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县”。

【解答】材料中介绍光绪三十二年(1906)的司法改革,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,体现了当时司法具有一定的独立性,故D项正确;

材料没有体现中央集权在清末得到强化,且这一论述也不符合晚清史实,排除A项;

材料没有说明现代监察体制的建立,强调的是司法改革中确定的司法独立原则,排除B项;

材料只体现了司法改革内容,没有体现改革效果,排除C项。

故选:D。

6.【分析】本题考查清末新政,解题的关键是解读分析材料“制造矿务,衣务及一切应用机器”的主旨,结合清末新政中的经济措施及其影响分析。

【解答】依据材料“制造矿务,衣务及一切应用机器”,结合所学可知,清政府的改制有利于近代工业的发展,顺应了历史发展的潮流,故D项正确;

清政府的改制的主要目的是提高洋务企业的效益,缓解政府财政危机,并不是抵制西方经济侵略,故A项错误;

洋务运动以失败告终,因此B项说法绝对化,而且不符合史实,排除;

清政府允许洋务军工企业经营民用工业,这有利于提高洋务企业的经济效益,并不会加重企业的生产负担,故C项错误。

故选:D。

7.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“清末新政是中国近代经济立法的第一次高潮,资产阶级代表人物刘揆一和张簪先后担任工商、农林和农商总长期间(1912年8月﹣1915年9月),是近代中国经济立法的第二次高潮”。

【解答】根据材料可知,清末新政和民国初年的经济立法,有利于中国经济近代化,D项正确;

中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代,排除A;

民族资本主义初步发展于19世纪末20世纪初,与材料时间不符,排除B;

南京临时政府实行了一些有利于民族资本主义发展的经济立法,但是这些经济立法并没有起到巩固南京临时政府统治的作用,排除C。

故选:D。

8.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照”。

【解答】材料信息对比中日两次博览会,展览内容全面,与国际接轨,这反映了1901年以来,清政府新政的成果,故A项正确;

当时清政府主要是引进西方先进技术,国内的科技水平有限,还涉及不到成果转化,故B项错误;

当时经济发展不平衡,侧重东部省份,故C项错误;

甲午战争中,北洋舰队已经全军覆灭,材料的军事色彩不突出,故D项错误。

故选:A。

9.【分析】本题主要考查近代中国探索救国救民的道路,要求学生结合列强对华侵略的表现以及中国人民探索救国救民道路的表现来分析。

【解答】由材料中所给的时间是1890年到1911年,这期间经历了甲午中日战争失败,戊戌变法,八国联军侵华,清末新政,民族危机的同时,国内救亡图存也在发展,随着清末新政暴露出清政府依然专制的真面目,原本还支持改革的人士纷纷转而支持革命,所以民主改革逐渐成为社会的主流,故选B;

A选项,对中国社会的冲击,但在材料中,只是体现对于思想文化的冲击,范围扩大了。故排除;

C选项符合史实,但是对于材料中清末新政之前的思想没有解释,故排除;

D选项,“趋于合流”说法错误,故排除。

故选:B。

10.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“‘皇族内阁’的成立,表明满洲贵族集团既不想‘让权于民’,也不想‘分权于民’,激起了立宪派的愤怒;同时实行的铁路国有政策与民争利,彻底与广大人民对立起来”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,清政府打着“新政”的幌子,不“让权于民”,失去了资产阶级立宪派的信任,许多人转向主张暴力推翻清朝统治;实行铁路国有政策也使得清政府彻底失去民心,清政府已然孤注一掷,表明清王朝的覆灭具有历史必然性,故D项正确;

材料中“满洲贵族集团既不想让权于民,也不想分权于民”可知,清政府是假借“新政”的幌子,不是进行有效的民主政治改革,排除A项;

题干反映清政府的行为使得它与资产阶级立宪派和广大人民站在了对立面,不能由各阶级反对清政府得出辛亥革命社会基础广泛,排除B项;

题干反映资产阶级立宪派对清政府不“让权于民”、“分权于民”不满,没有提到实行民主共和成为社会共识,排除C项。

故选:D。

11.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“至近之学西法者……西艺之皮毛,而非西政之本源也。居上宽,临下简,言必信,行必果,我往圣之遗训,既西人富强之始基……当议更张”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,在八国联军侵华、义和团运动失败后,慈禧被迫发出这道上谕,主张“更张”,开启了清末新政,客观上有利于中国近代化的发展,故B项正确;

慈禧的“更张”迫于形势需要,并非自我决心,排除A项;

“更张”的提出并未将清廷陷入孤立境地,排除C项;

中体西用是洋务派官僚的主张,排除D项。

故选:B。

12.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”。

【解答】根据“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳是也徒劳,任人压迫,因此反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;

材料没有体现尊卑等级秩序,排除A;

此时没有白话文运动,排除B;

D项不是材料的主旨,排除D。

故选:C。

13.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。

【解答】结合所学知识可知,20世纪初清政府废除禁令,允许满汉官民通婚,主要是为了应对革命排满风潮,挽救统治危机,C项正确;

推进满汉民族融合的历史潮流不是20世纪初清政府改革社会生活的主要目的,A项错误;

材料并未体现婚姻主婚权的转移,B项错误;

顺应了婚姻关系民主平等的趋势是客观结果而非清政府改革社会生活的主要目的,D项错误。

故选:C。

14.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:清政府在力所能及的范围内“以握定主权为宗旨”,依“约”将部分应由中外“约定开放”的商埠变成了实际上的“自开”商埠,掌控了这些商埠的“行政、司法和关税”的主权。

【解答】依据材料并结合所学可知,自开商埠的主导权之所以能够掌握在自己的手中,主要是因为随着清政府外交近代化的转型,利用规则、在规则范围内力争挽回利权的意识和实践都有所发展,故B项正确;

A项表述不符合史实,排除;

材料无法体现清政府主导了对外开放的进程,C项排除;

材料强调的是清政府利用规则维护主权,而非维护朝贡外交体系,D项排除。

故选:B。

15.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1909年中国第一批庚款留美学生在美选科情况”。

【解答】根据材料可知,1909年中国第一批庚款留美学生在美学习,选择自然科学的人数远大于选择人文社会科学的人数,结合所学可知,当时中国的近代化发展需要实际有用的技术人才,材料中的情况反映了近代化发展对教育的需求,故D项正确;

甲午战争发生在1894﹣1895年,这与材料不符,故A项错误;

清末新政促成了赴日留学的热潮,材料强调的是庚款留美学生的学习情况,故B项错误;

材料只涉及庚款留美学生的信息,不能说明“美国成为留学的主要目的地”,故C项错误。

故选:D。

16.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“清末新政时期教育变革的相关史实”。

【解答】根据表格可以看出,清政府从规章制度的制定、考核选拔人才程序多方面进行改革,促进教育的近代化,使得近代教育体系日趋完备,故A正确;

表格中只说了清末新政教育方面的相关史实,没有说清末新政效果如何,所以也不能得出清末新政取得显著成效,故B错误;

根据材料《钦定学堂章程》、《奏定学堂章程》等学制可以可出,改革侧重于教育规章制度的变化,并非考试形式的变化,故C错误;

表格仅列出来清末新政教育方面的相关史实并不能从中看出清末教育是否平稳转型,根据所学可知1905年停罢科举,在社会上造成极大震动,故D错误。

故选:A。

17.【分析】本题主要考查清末新政和“预备立宪”,考生可根据材料“第一,奖给高超技艺的手艺人和有所发明的技工;第二,奖给工业提倡者;第三,奖给投资者”分析。

【解答】从材料看出政府对工业采取奖励的措施,但企业家们其实不需要这些奖励,但是政府还是这么做了,可以看出政府对待工业的态度是相对积极的,故A项正确;

清政府放宽对民间设厂的限制是在甲午战争之后,故B项错误;

奖励实业的措施虽然是清末新政的一部分,但不能仅从此一项就得出清末新政效果较大,故C项错误;

材料也没有体现立宪推动经济的发展,故D项错误。

故选:A。

18.【分析】本题考查清末新政,解题的关键是解读分析材料信息,注意晚清改革前后人员变化,结合清末新政改革的目的和实质分析其影响。

【解答】依据材料可知,清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半。改革以后,满族占了多数,这说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,这就导致清政府统治的日趋孤立,故C正确;

AD在材料无法体现,排除;

晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,故B错误。

故选:C。

19.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,结合题干“1875年至1894年间,‘主权’二字仅在每百页出现‘一次’,而从甲午战争之后的1895年起,‘主权’二字的出现频率明显增加。到1902年至1910年间,每百页出现次数高达22次之多”进行分析。

【解答】根据题干信息可知,“主权”一词在甲午战后出现频率明显增加,反映了社会意识中主权观念的强化,《清季外交史料》辑录清末军机处及外务部档案,为研究清代光绪、宣统两朝对外关系的重要史料,能体现清朝外交理念的近代化,故B项正确;

主权观念强化不能说明民族意识觉醒,故排除A项;

标志向西方学习转向制度层面的是维新变法运动,与材料中“主权”一词出现频率增加没有直接关系,排除C项;

甲午战争后清王朝并未维护主权,直至沦为列强统治中国的工具,排除D项。

故选:B。

20.【分析】本题主要考查清末新政,要求学生结合清末新政的措施和影响因素来分析。

【解答】由材料信息可以看出清末新式学堂发展较快,学堂数量、学生数量和教师人数都有所增加,在一定程度上有利于中国教育的近代化,故C项正确;

材料信息体现不出教育落后局面的改变、完备教育体制的建立,迈出中国教育近代化第一步的则是洋务运动创办新式学堂选派留学生,排除A、B、D三项。

故选:C。

21.【分析】本题主要考查我国的干部管理制度,要求学生结合改革开放初期干部管理制度的特征和影响来分析。

【解答】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;

材料与民族地区的发展无关,A排除;

材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;

材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

故选:B。

22.【分析】本题主要考查我国的政治制度,要求学生结合我国公务员制度发展的特征来分析。

【解答】根据材料中“主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象”并结合所学知识可知,这是1980年8月18日,邓小平在中央政治局扩大会议发表的《党和国家领导制度的改革》的内容,推进这一问题的改革中迈出重要一步的是1980年8月30召开的全国人大五届三次会议,故B正确;

十一届三中全会召开于1978年12月、全国人大五届五次会议召开于1982年11月、全国人大六届二次会议召开于1984年5月,都与材料时间不符,故排除A、C、D三项。

故选:B。

23.【分析】本题考查我国现代民主政治建设。解题的关键是正确分析材料的主旨即可得出答案。

【解答】依据材料“1994年重点建立和实施考试录用制度,1995年重点实施辞职辞退制度,畅通公务员队伍的出口,1996年实施了交流轮岗和回避制度,1997年对建立正常的竞争上岗制度进行研究试点”可以看出我国公务员制度逐步完善,故B项正确。

材料没有体现党管干部原则,也没有体现干部选拔走向制度化,故AC两项错误。

材料强调的是我国公务员制度逐步完善,不是强调公务员素质得到提高,故D项与材料主旨不符,排除。

故选:B。

24.【分析】本题主要考查近代中国的选官制度,要求学生结合近代中国政治体制发展演变和特征来分析。

【解答】据所学知识可知,南京国民政府于1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立,故D项符合题意;

ABC选项都不符合题干要求,排除。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查科举制的废除及史料的类型与价值。第一小问要结合科技制废除的特点和原因来分析;第二小问要结合史料实证的基本原则来分析。

【解答】(1)第一小问态度,根据材料一”士心涣散”“生路已绝”等信息可知,材料一反对废除科举;根据材料二“革千年沉疴之积弊”“本馆记者不禁为此额手”等信息可知,材料二赞成废除科举。第二小问原因,根据材料一刘大鹏的身份可分析其态度的成因,根据材料二的出处可分析其赞成的原因。

(2)第一小问类型,材料一是当时人的日记,材料二是当时的报刊杂志,属于第一手文献史料。第二小问属于开放性试题,可以从继续收集第一手史料、找寻后人对废除科举的相关论述等角度回答。

故答案为:

(1)材料一:反对。原因:刘大鹏是当时的举人,废除科举对他本身造成了影响,不利于他的发展。材料二:赞成。原因:《时报》代表维新派立场,维新派倡导废除科举;《万国公报》代表客观立场,认为废除科举是清政府进步的表现。

(2)类型:第一手文献史料。其他史料:可继续收集其他不同立场的第一手史料,也可以收集学者关于废除科举的其他论述。

26.【分析】本题主要考查近代中国的选官制度。第一小问要结合北洋政府时期以及南京国民政府时期选官制度的特征来分析;第二小问要结合南京国民政府时期选官制度的影响来分析。

【解答】(1)特点:根据材料“南京国民政府考试院秘书处1947年编印的《考铨法规集》中“考选”部分收录了各种法规合计133种”可归纳出相关法规更加详实和严密;根据材料“1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加”可归纳出考试资格的规定更具平等、开放性;根据材料“使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍”可归纳出具有党派性。

(2)作用:结合上述分析和所学知识可知,可从提高官员文化素质、促进社会阶层流动、为国家发展提供人才储备、促进我国人事制度的近代化及为当今我国公务员制度改革提供了借鉴等角度进行分析即可。

故答案为:

(1)相关法规更加详实和严密;考试资格的规定更具平等、开放性;具有党派性(或具有浓厚的党治色彩)。

(2)一定程度上提高官员的文化素质;为更多出身寒微的子弟提供了机会;为南京国民政府经济、社会事业的发展提供了人才储备;一定程度推动我国人事管理制度和教育的近代化;为当今我国公务员制度改革提供了借鉴。

27.【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,需结合清末新政的背景及影响来解答。

【解答】从材料中的“进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩改预备立宪的年限”“督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立“因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击”等信息可以看出,资政院议员对清政府违背法律、妄图继续实行专制统治的做法非常不满,采取适当的方式进行斗争,因此可以确定“资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争”的观点,然后联系所学从预备立宪的背景、预备立宪的实质和清政府的目的等方面,说明这一运动与当时中国社会状况的关系和产生的影响。本题在解答过程中首先要根据材料信息确定观点,论述说明过程要做到论证充分、逻辑清晰。

故答案为:

观点:资政院对上谕的论驳反映出当时宪政与专制的激烈斗争。

阐释:评述应结合史实,主要包括以下角度:

①《辛丑条约》后民族危机加深,清政府推行新政,以图富强;

②1905年清政府“仿行立宪“,但仍固守君主专制,无意进行真正的政治改革;

③民族资本主义发展,民主思想的传播,进步人士要求社会变革;

结论:论驳风潮是处于社会转型时期的中国政治、经济状况的产物,反映出当时部分先进的中国人对国家和民族命运的担忧,对救亡强国道路的探索;客观上有助于民主思想的传播,一定程度上影响了中国的政治民主化进程。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理