12 《桥》课件(共24张PPT)

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

13.桥

目录

教材分析

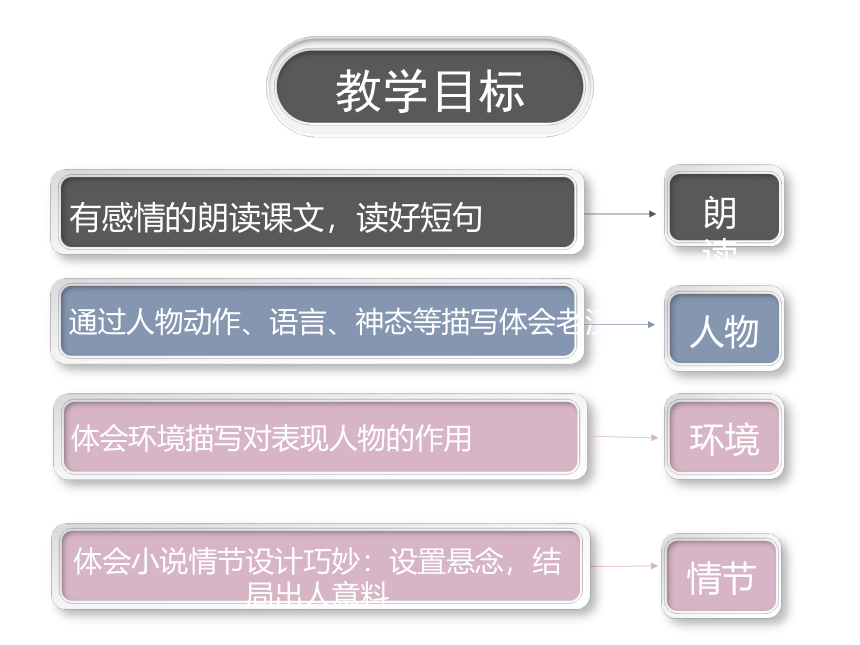

教学目标

教学过程

主要内容

本文塑造了一位老共产党员的光辉形象,面对狂奔而来的洪水,他把生的希望让给别人,把死的危险留给自己,用自己的血肉之躯筑起了一座不朽的桥梁,赞扬了以老支书为代表的优秀共产党员,在危难面前心系群众、不徇私情、英勇献身的崇高精神。

教材分析

教材解读

教学目标的制定

课后题

教学目标的制定

有感情的朗读课文,读好短句

通过人物动作、语言、神态等描写体会老汉人物形象

体会环境描写对表现人物的作用

朗读

人物

环境

教学目标

情节

体会小说情节设计巧妙:设置悬念,结局出人意料

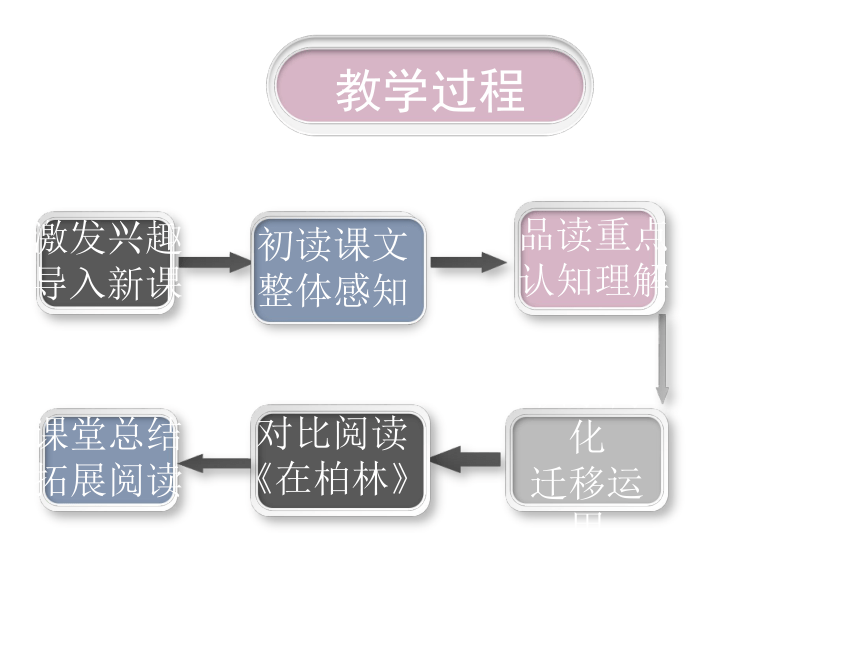

教学过程

积累内化

迁移运用

激发兴趣

导入新课

初读课文

整体感知

品读重点

认知理解

对比阅读

《在柏林》

课堂总结

拓展阅读

教学过程

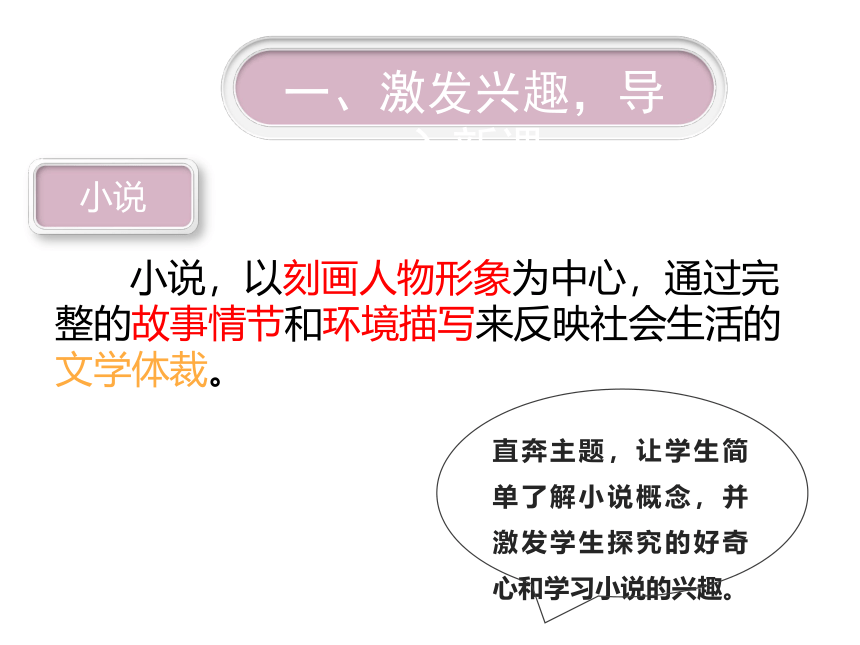

直奔主题,让学生简单了解小说概念,并激发学生探究的好奇心和学习小说的兴趣。

小说

一、激发兴趣,导入新课

小说,以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

初读课文,了解课文的主要内容,让学生进步明确这篇小说中三要素的具体指向,为下一步品读做好铺垫。

二、初读课文,整体感知

1.老师并相机引导学生思考,这篇小说中心人物形象:老汉,环境描写:雨、洪水和桥。

2.自由读课文,边读边思考这篇小说讲了一个怎样的故事。

山洪来临

村民逃生

洪水上涨

老汉组织

木桥坍塌

吞没二人

洪水退去

祭奠父子

故事情节

三、品读重点,认知理解

1.再读课文,找出环境描写的句子,体会这是一场怎样的洪水,结合全文赏析,品析文句。

2.老师示范:

__________这句话,很有表现力。

例:山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。

(一)感受环境描写的作用

这句话很有表现力,把山洪比作野马,写出了洪水的凶猛,渲染了形势的危急。

给学生提供范本,思考环境描写的作用

三、品读重点,认知理解

黎明的时候,雨突然大了。像泼。像倒。

山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。

近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

死亡在洪水的狞笑声中逼近。

水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰。

水,爬上了老汉的胸膛。

木桥,开始发抖,开始痛苦地呻吟。

一片白茫茫的世界。

(一)感受环境描写的作用

环境描写渲染、烘托

推动故事情节发展

黎明的时候,雨突然大了。像泼,像倒。

风过去了,只剩下直的雨道,扯天扯地地垂落,看不清一条条的,只是那么一片,一阵,地上射起无数的箭头,房屋上落下万千条瀑布。几分钟,天地已经分不开,空中的水往下倒,地上的水到处流,成了灰暗昏黄的,有时又白亮亮的,一个水世界。

——老舍《骆驼祥子》

三、品读重点,认知理解

对比感受,同样的写瓢泼大雨,作者谈歌仅用4个字,两句话,却能营造出紧张的气氛。在理解句意的基础上,想象画面,指导朗读,读好短句。

(二)读好短句

三、品读重点,认知理解

黎明的时候,雨突然大了。像泼。像倒。

近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

死亡在洪水的狞笑声中逼近。

水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰。

水,爬上了老汉的胸膛。

木桥,开始发抖,开始痛苦地呻吟。

一片白茫茫的世界。

(二)读好短句

习得方法

巩固运用

读好短句

引导学生体会人们的恐惧、惊慌失措,与下文老汉的镇静作对比,突出老汉的光辉形象。

村庄惊醒了。人们翻身下床,却一脚踩进水里。是谁惊慌地喊了一嗓子,一百多号人你拥我挤地往南跑。近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。人们又疯了似的折回来。

三、品读重点,认知理解

读课文(7-22自然段),请同学们在课文中找出描写老汉动作、语言、神态的句子,圈出表现老汉特点的词语,边读边品悟:

这是一位_________的老汉。

三、品读重点,认知理解

(三)感受老汉人物形象

三、品读重点,认知理解

木桥前,没腿深的水里,站着他们的党支部书记,那个全村人都拥戴的老汉。

老汉清瘦的脸上淌着雨水。他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。

老汉沙哑地喊话:“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后边!”

老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

老汉吼道:“少废话,快走。”他用力把小伙子推上木桥。

(三)感受老汉人物形象

围绕人物描写方法,关注人物神态、语言、动作描写体会人物形象。

三、品读重点,认知理解

老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

老汉吼道:“少废话,快走。”他用力把小伙子推上木桥。

一个揪一个推,这两个动作相反的词语,背后却饱含深意:

灾难面前——群众第一

父子之间——儿子第一

三、品读重点,认知理解

五天以后,洪水退了。

一个老太太,被人搀扶着,来这里祭奠。

她来祭奠两个人。

她丈夫和她儿子。

(四)感受结局出人意料

读懂内容

读出情感

悟到方法

四、积累内化,迁移运用,对比阅读

对比阅读《在柏林》,迅速浏览14课《在柏林》,思考这两篇小说相似的地方,围绕(情节)这个关键词。

一列火车缓慢地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体虚弱而多病的老妇人。显然她在独自沉思,旅客们听到她在数着:“一、二、三……”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手画脚,不假思索地笑起来。一个老头狠狠扫了她们一眼,随即车厢里平静了。

“一,、二,、三……”神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次偷笑起来。这时,那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜夫人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战争中死去的。现在轮到我自己上前线了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊。”

车厢里一片寂静,静得可怕。

四、积累内化,迁移运用,对比阅读

老妇人

数数

小姑娘

嗤笑

老兵

说原因

车厢

寂静

设置悬念

引人入胜

人物形象鲜明

环境描写的渲染、烘托,推动故事情节发展

人物

环境

小说

情节

情节引人入胜,善于设置悬念

拓展阅读

感谢您的聆听

13.桥

目录

教材分析

教学目标

教学过程

主要内容

本文塑造了一位老共产党员的光辉形象,面对狂奔而来的洪水,他把生的希望让给别人,把死的危险留给自己,用自己的血肉之躯筑起了一座不朽的桥梁,赞扬了以老支书为代表的优秀共产党员,在危难面前心系群众、不徇私情、英勇献身的崇高精神。

教材分析

教材解读

教学目标的制定

课后题

教学目标的制定

有感情的朗读课文,读好短句

通过人物动作、语言、神态等描写体会老汉人物形象

体会环境描写对表现人物的作用

朗读

人物

环境

教学目标

情节

体会小说情节设计巧妙:设置悬念,结局出人意料

教学过程

积累内化

迁移运用

激发兴趣

导入新课

初读课文

整体感知

品读重点

认知理解

对比阅读

《在柏林》

课堂总结

拓展阅读

教学过程

直奔主题,让学生简单了解小说概念,并激发学生探究的好奇心和学习小说的兴趣。

小说

一、激发兴趣,导入新课

小说,以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

初读课文,了解课文的主要内容,让学生进步明确这篇小说中三要素的具体指向,为下一步品读做好铺垫。

二、初读课文,整体感知

1.老师并相机引导学生思考,这篇小说中心人物形象:老汉,环境描写:雨、洪水和桥。

2.自由读课文,边读边思考这篇小说讲了一个怎样的故事。

山洪来临

村民逃生

洪水上涨

老汉组织

木桥坍塌

吞没二人

洪水退去

祭奠父子

故事情节

三、品读重点,认知理解

1.再读课文,找出环境描写的句子,体会这是一场怎样的洪水,结合全文赏析,品析文句。

2.老师示范:

__________这句话,很有表现力。

例:山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。

(一)感受环境描写的作用

这句话很有表现力,把山洪比作野马,写出了洪水的凶猛,渲染了形势的危急。

给学生提供范本,思考环境描写的作用

三、品读重点,认知理解

黎明的时候,雨突然大了。像泼。像倒。

山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。

近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

死亡在洪水的狞笑声中逼近。

水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰。

水,爬上了老汉的胸膛。

木桥,开始发抖,开始痛苦地呻吟。

一片白茫茫的世界。

(一)感受环境描写的作用

环境描写渲染、烘托

推动故事情节发展

黎明的时候,雨突然大了。像泼,像倒。

风过去了,只剩下直的雨道,扯天扯地地垂落,看不清一条条的,只是那么一片,一阵,地上射起无数的箭头,房屋上落下万千条瀑布。几分钟,天地已经分不开,空中的水往下倒,地上的水到处流,成了灰暗昏黄的,有时又白亮亮的,一个水世界。

——老舍《骆驼祥子》

三、品读重点,认知理解

对比感受,同样的写瓢泼大雨,作者谈歌仅用4个字,两句话,却能营造出紧张的气氛。在理解句意的基础上,想象画面,指导朗读,读好短句。

(二)读好短句

三、品读重点,认知理解

黎明的时候,雨突然大了。像泼。像倒。

近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

死亡在洪水的狞笑声中逼近。

水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰。

水,爬上了老汉的胸膛。

木桥,开始发抖,开始痛苦地呻吟。

一片白茫茫的世界。

(二)读好短句

习得方法

巩固运用

读好短句

引导学生体会人们的恐惧、惊慌失措,与下文老汉的镇静作对比,突出老汉的光辉形象。

村庄惊醒了。人们翻身下床,却一脚踩进水里。是谁惊慌地喊了一嗓子,一百多号人你拥我挤地往南跑。近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。人们又疯了似的折回来。

三、品读重点,认知理解

读课文(7-22自然段),请同学们在课文中找出描写老汉动作、语言、神态的句子,圈出表现老汉特点的词语,边读边品悟:

这是一位_________的老汉。

三、品读重点,认知理解

(三)感受老汉人物形象

三、品读重点,认知理解

木桥前,没腿深的水里,站着他们的党支部书记,那个全村人都拥戴的老汉。

老汉清瘦的脸上淌着雨水。他不说话,盯着乱哄哄的人们。他像一座山。

老汉沙哑地喊话:“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后边!”

老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

老汉吼道:“少废话,快走。”他用力把小伙子推上木桥。

(三)感受老汉人物形象

围绕人物描写方法,关注人物神态、语言、动作描写体会人物形象。

三、品读重点,认知理解

老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

老汉吼道:“少废话,快走。”他用力把小伙子推上木桥。

一个揪一个推,这两个动作相反的词语,背后却饱含深意:

灾难面前——群众第一

父子之间——儿子第一

三、品读重点,认知理解

五天以后,洪水退了。

一个老太太,被人搀扶着,来这里祭奠。

她来祭奠两个人。

她丈夫和她儿子。

(四)感受结局出人意料

读懂内容

读出情感

悟到方法

四、积累内化,迁移运用,对比阅读

对比阅读《在柏林》,迅速浏览14课《在柏林》,思考这两篇小说相似的地方,围绕(情节)这个关键词。

一列火车缓慢地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体虚弱而多病的老妇人。显然她在独自沉思,旅客们听到她在数着:“一、二、三……”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手画脚,不假思索地笑起来。一个老头狠狠扫了她们一眼,随即车厢里平静了。

“一,、二,、三……”神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次偷笑起来。这时,那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜夫人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战争中死去的。现在轮到我自己上前线了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊。”

车厢里一片寂静,静得可怕。

四、积累内化,迁移运用,对比阅读

老妇人

数数

小姑娘

嗤笑

老兵

说原因

车厢

寂静

设置悬念

引人入胜

人物形象鲜明

环境描写的渲染、烘托,推动故事情节发展

人物

环境

小说

情节

情节引人入胜,善于设置悬念

拓展阅读

感谢您的聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地