选择性必修1第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时强化训练备考卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时强化训练备考卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 333.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-03 16:02:33 | ||

图片预览

文档简介

蚌埠第二中学2021-2022学年高一课时强化训练备考卷

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

一、选择题:本题共

24

小题,每小题

2

分,共

48

分。在每小题给出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

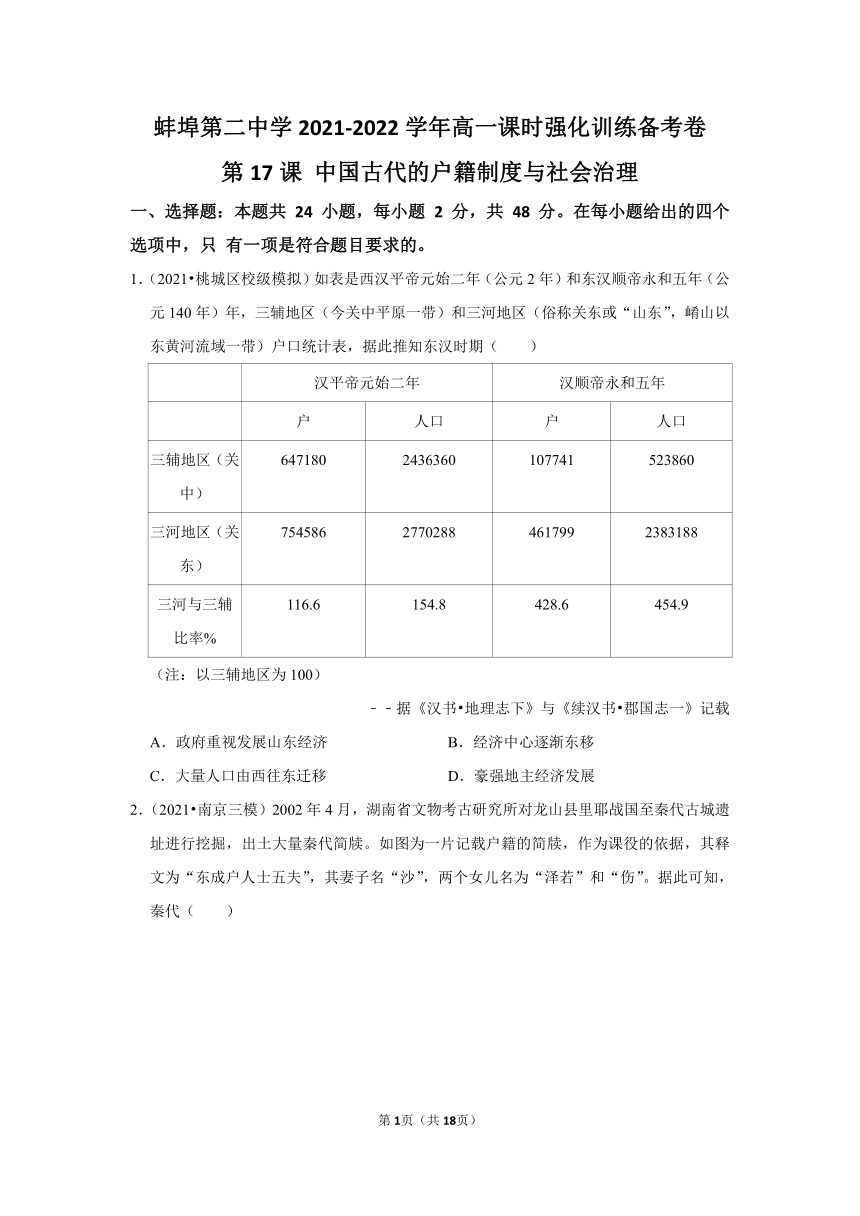

1.(2021?桃城区校级模拟)如表是西汉平帝元始二年(公元2年)和东汉顺帝永和五年(公元140年)年,三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或“山东”,崤山以东黄河流域一带)户口统计表,据此推知东汉时期( )

汉平帝元始二年

汉顺帝永和五年

户

人口

户

人口

三辅地区(关中)

647180

2436360

107741

523860

三河地区(关东)

754586

2770288

461799

2383188

三河与三辅比率%

116.6

154.8

428.6

454.9

(注:以三辅地区为100)

﹣﹣据《汉书?地理志下》与《续汉书?郡国志一》记载

A.政府重视发展山东经济

B.经济中心逐渐东移

C.大量人口由西往东迁移

D.豪强地主经济发展

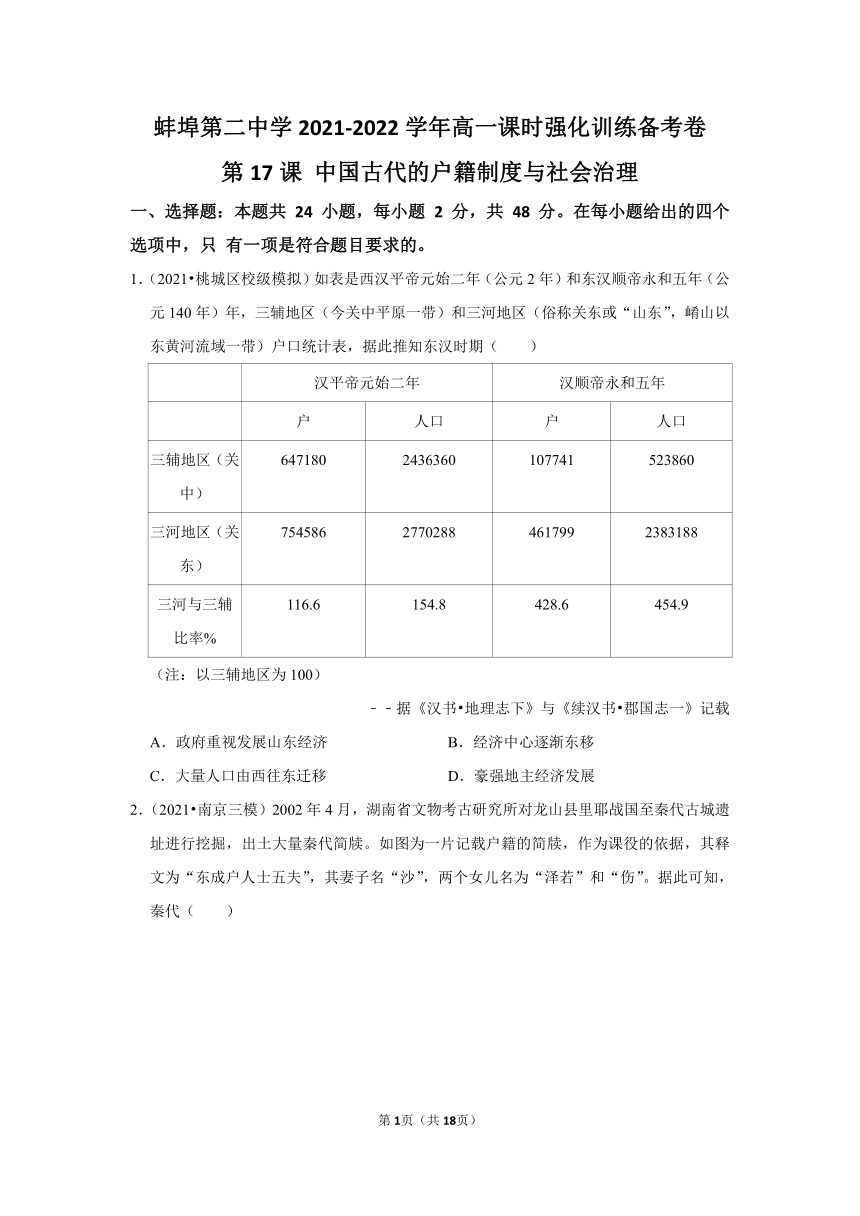

2.(2021?南京三模)2002年4月,湖南省文物考古研究所对龙山县里耶战国至秦代古城遗址进行挖掘,出土大量秦代简牍。如图为一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为“东成户人士五夫”,其妻子名“沙”,两个女儿名为“泽若”和“伤”。据此可知,秦代( )

A.赋役标准趋向单一

B.政府可以调配国家资源

C.小农经济由此形成

D.隶书已成全国统一文字

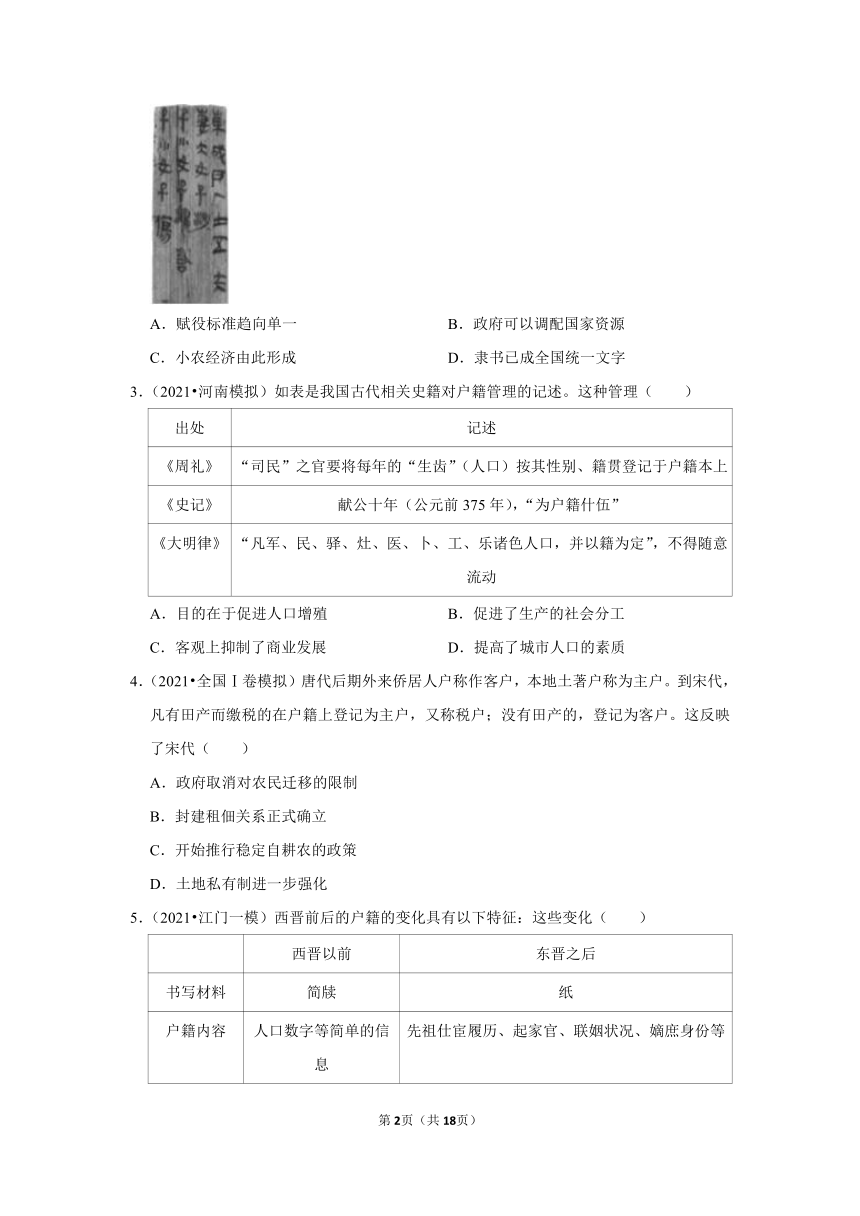

3.(2021?河南模拟)如表是我国古代相关史籍对户籍管理的记述。这种管理( )

出处

记述

《周礼》

“司民”之官要将每年的“生齿”(人口)按其性别、籍贯登记于户籍本上

《史记》

献公十年(公元前375年),“为户籍什伍”

《大明律》

“凡军、民、驿、灶、医、卜、工、乐诸色人口,并以籍为定”,不得随意流动

A.目的在于促进人口增殖

B.促进了生产的社会分工

C.客观上抑制了商业发展

D.提高了城市人口的素质

4.(2021?全国Ⅰ卷模拟)唐代后期外来侨居人户称作客户,本地土著户称为主户。到宋代,凡有田产而缴税的在户籍上登记为主户,又称税户;没有田产的,登记为客户。这反映了宋代( )

A.政府取消对农民迁移的限制

B.封建租佃关系正式确立

C.开始推行稳定自耕农的政策

D.土地私有制进一步强化

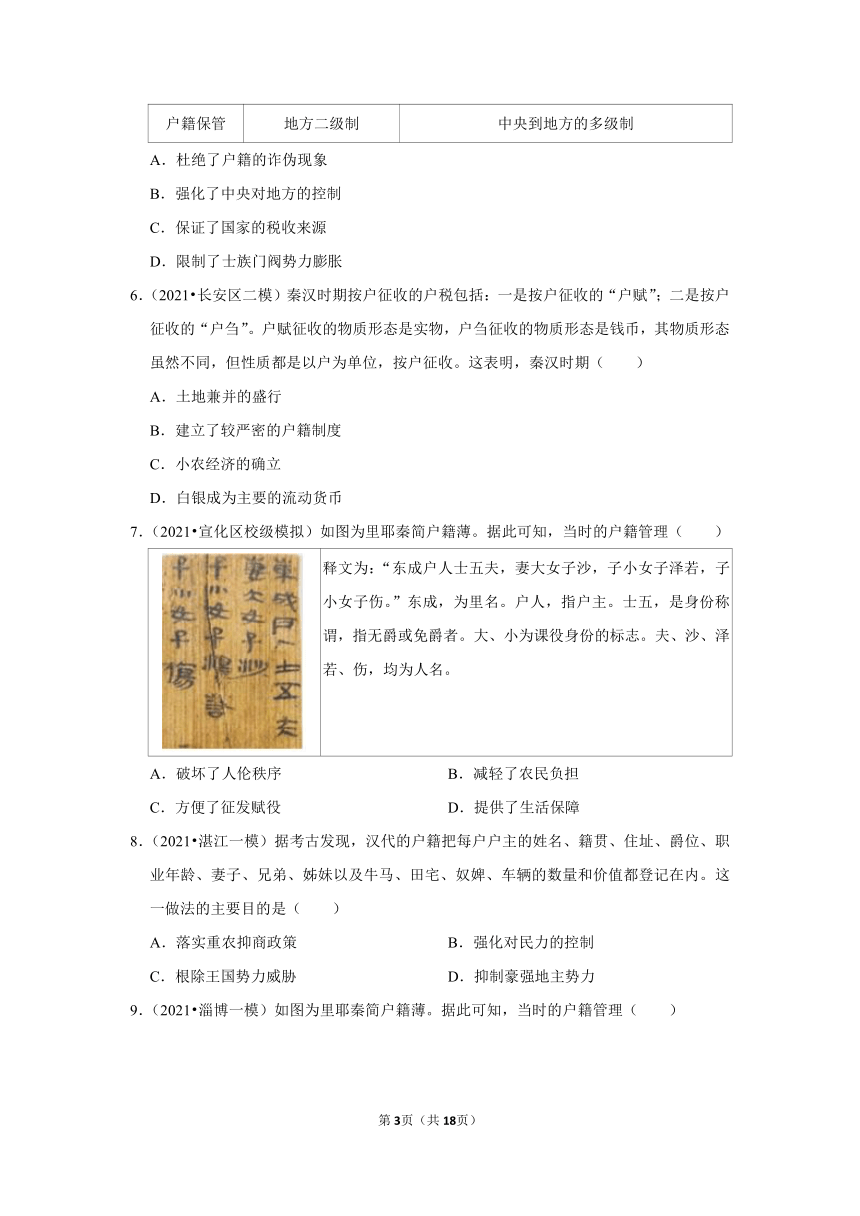

5.(2021?江门一模)西晋前后的户籍的变化具有以下特征:这些变化( )

西晋以前

东晋之后

书写材料

简牍

纸

户籍内容

人口数字等简单的信息

先祖仕宦履历、起家官、联姻状况、嫡庶身份等

户籍保管

地方二级制

中央到地方的多级制

A.杜绝了户籍的诈伪现象

B.强化了中央对地方的控制

C.保证了国家的税收来源

D.限制了士族门阀势力膨胀

6.(2021?长安区二模)秦汉时期按户征收的户税包括:一是按户征收的“户赋”;二是按户征收的“户刍”。户赋征收的物质形态是实物,户刍征收的物质形态是钱币,其物质形态虽然不同,但性质都是以户为单位,按户征收。这表明,秦汉时期( )

A.土地兼并的盛行

B.建立了较严密的户籍制度

C.小农经济的确立

D.白银成为主要的流动货币

7.(2021?宣化区校级模拟)如图为里耶秦简户籍薄。据此可知,当时的户籍管理( )

释文为:“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”东成,为里名。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。大、小为课役身份的标志。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

A.破坏了人伦秩序

B.减轻了农民负担

C.方便了征发赋役

D.提供了生活保障

8.(2021?湛江一模)据考古发现,汉代的户籍把每户户主的姓名、籍贯、住址、爵位、职业年龄、妻子、兄弟、姊妹以及牛马、田宅、奴婢、车辆的数量和价值都登记在内。这一做法的主要目的是( )

A.落实重农抑商政策

B.强化对民力的控制

C.根除王国势力威胁

D.抑制豪强地主势力

9.(2021?淄博一模)如图为里耶秦简户籍薄。据此可知,当时的户籍管理( )

A.破坏了人伦秩序

B.减轻了农民负担

C.方便了征发赋役

D.提供了生活保障

10.(2021?天津模拟)秦汉时期,简册书写不便,更因形体繁重,运输保管不易,户籍只能在乡制作,副本仅呈报至县。魏晋之际纸张代替简册后,户籍上移至县廷制作,造好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部。这根本上反映了( )

A.书写载体影响户籍管理方式

B.技术进步有利于加强中央集权

C.书写载体已发生革命性变化

D.书写载体与户籍制度相伴相生

11.(2021?宝鸡模拟)《汉书?元帝纪》载:“安土重迁,黎民之性;骨肉相附,人情所愿也。”中国古代安土重迁、人口流动差的主要原因是( )

A.国家基层管理逐渐加强

B.国家户籍管理制度严格

C.及农耕经济的繁荣发展

D.民众的思想文化相对保守

12.(2021?全国模拟)隋炀帝时期,人口统计数据最高接近九百万户;唐高祖武德年间,人口统计数据下降到二百万户;到了唐太宗的鼎盛时期,全国的统计数据也只有三百万户。根据以上人口统计数据变化可推知( )

A.隋末农民战争使人口大量损失

B.唐朝户籍管理制度效率低下

C.史书对贞观之治多有溢美之词

D.唐朝农业生产出现严重倒退

13.(2021?市中区校级二模)明代前期的乡约主要以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律,但到了明中后期的乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能。这一变动反映了( )

A.专制集权空前强化

B.批判思潮开始涌现

C.政治军事趋于动荡

D.经济结构出现转型

14.(2021?靖远县模拟)康熙于1670年将明朝和顺治时期的“圣谕六条”扩展为“圣谕十六条”(如图),颁行全国,正式成为全国臣民的行为准则,并形成制度,每个月的初一、十五由地方官员和军队将领,向士绅、百姓与军人进行讲解,持续贯穿于整个清王朝。此举表明清朝( )

A.完善了法律法规体系

B.加强了社会控制能力

C.倡行依法治国的理念

D.形成了良好社会风气

15.(2021?湖南模拟)宋元时期,无论是祠堂的建置、族田的设立,还是族谱的修纂,都是以大官僚为主的,大官僚为宗族带来了诸多好处,因而也成为宗族的核心。这种现象( )

A.使得族权对皇权构成了严重威胁

B.体现了宗族制度的普遍民众化

C.有利于扩大国家政权的统治基础

D.助推了地方行政管理的制度化

16.(2021?运城模拟)明清时期,政府不断完善和细化中央与地方环境保护的政策、法令,但仍然不能扭转自然环境恶化的总体趋势,森林覆盖率每100年下降2个百分点。乡约、族规、宗教、道德等非正式环境制度随之兴起。据此可知明清( )

A.正式环境制度供给不足

B.民间环境保护制度将取而代之

C.融入世界体系风险加大

D.经济和社会发展需要转变模式

17.(2021?南昌三模)在清朝疆域里,内地分立18省,各设巡抚为长官,每两省(个别地区为一省或三省)又设总督一名,相当于大军区长官。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。这反映了清朝( )

A.对地方的控制弱化

B.边疆危机空前严重

C.疆域治理策略灵活

D.中枢机构发生异变

18.(2021?南平模拟)清朝入关后,抛弃了明朝乡约中的乡村自治内容,改以宣讲“孝敬父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,勿作非为”的《圣谕六训》为主,到康熙年间,发展到宣讲“圣谕十六条”。清廷此举旨在( )

A.加强对基层社会的控制

B.强化地方宗族制度的基础

C.促进儒家伦理道德传播

D.发挥乡约共励风化的功能

19.(2021?安徽模拟)据《周礼》记载,国(都城)中“五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”据此可知当时的基层组织( )

A.是军事与行政相结合的组织

B.行政管理与生产管理相结合

C.军事职能与经济职能相统一

D.行政职能与互助职能相结合

20.(2021?武汉模拟)清朝的乡村,以110户为里,一里之中,推丁粮多者为长,余百户为10甲,甲首10人。凡10年一周,先后则各以丁粮多寡为次。里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等。材料表明,清朝里甲( )

A.是一种自治性质的组织

B.主要职能是维护社会治安

C.开创了地方治理新模式

D.巩固了小农经济统治地位

21.(2021?肥城市模拟)社会救济是历代王朝实施“仁政”的重要内容。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依靠,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。与社会救济主张无关的是( )

A.孔子“富而后教”

B.孟子“民贵君轻”

C.墨子“兼爱交利”

D.韩非“以法为教”

22.(2021?松原四模)如图所示为洛阳含嘉仓遗址出土的铭刻砖。史载,含嘉仓始建于隋代,唐代和北宋时都在沿用,“东西长约六百余米,南北长约七百余米。仓城内东西成行,密集排列着四百多个粮窖……可藏粮一万几千石以上”。该记载可用来说明,隋唐至宋( )

A.粮食生产得到持续增长

B.全国经济重心仍在北方

C.农产品商品化程度提高

D.国家对粮食储备的重视

23.(2021?唐山二模)西汉时期,每遇蝗灾旱灾,都要对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;南齐时期设立了“六疾馆”用以隔离病人;隋唐时期有“病坊”,一些寺院也收治病人。这些史实说明,我国古代防疫活动的开展( )

A.是商品经济繁荣的结果

B.受到了外来宗教的援助

C.得益于救治机构的建立

D.源于大一统的政治体制

24.(2021?抚顺一模)宋朝在疫情发生的时候,免费向疫区染病的疫民施药,以此来帮助疫区的百姓渡过难关。只要有疫情或者灾害发生,宋廷都会对疫民或者灾民提供救助。这反映出宋代( )

A.社会救助具有系统性和规范性

B.北宋已经有了尚未健全的社会保障制度

C.民本思想在当时社会广泛传播

D.对疫民或灾民的救助体现了政府的人文关怀

二.材料题(共3小题52分)

25.(2021春?厦门期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一:灾荒救济制度古称“荒政”,最早见诸于《周礼》。及至北宋,统治者“一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至”,发展了汉唐以来以临时救济和时断时续的常平、义仓等为主要内容的救荒之政。王安石变法更以国家政权的力量,力图抑制豪强,惠及流民、饥民。徽宗时期,将设置于京师和部分地区的救济机构向全国推广。南宋时,随着朱熹等人的大力推行,荒政在国家大政方针中的地位空前提高。

﹣﹣摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》

材料二:清代荒政集历代之大成,涌现出大量备荒、救荒的著述,如《康济录》《荒政辑要》《赈纪》等,广为流传。自皇帝以下,户部筹划组织、各地督抚主持、知府协办、州县官具体执行荒政。地方一旦遇灾,经报灾、勘灾、审户等基本程序后,确定救荒措施,期间的用人要求和时间限制,载入《大清会典》及《户部则例》中。清廷常年耗费数百万银两用于救灾,同时民间大量的义仓、义庄以及日常慈善事业兴起。如雍正四年两淮盐商捐银二十四万两在扬州建仓积储,名曰盐义仓;道光七年乡绅潘曾沂于苏州“罄其田二十有五顷”建成丰豫义庄,以备荒年平粜及诸善举之用。

﹣﹣摘编自李向军《清代荒政研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代荒政发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识概括清代中前期荒政发展的主要表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识简评中国古代荒政。

26.(2021春?河南期末)材料

吕坤(1536﹣1618),明代著名思想家、政治家。他在襄垣县任职时,刚正严明、扶植良善、关心民瘼、劝课农桑、兴修水利,鼓励民间养殖牲畜以尽力富民,强调百姓富足,社会方能安定。当时的社学是一个实施乡村教化的途径,吕坤积极劝导为人父母者有义务送子弟去社学读书。通过普及社学,培养明理之人,使其遵纪守法。他要求官府注意照顾贫民以及鳏寡孤独者,对符合条件而所在官府应该收养却没有收养的官员给予惩罚。他在地方和(北京)朝廷为官二十余年里,对上刚正峭直、直言进谏,对下办事公正,深得百姓爱戴,“以理学重当世”“历官内外,皆有绩效”。

﹣﹣摘编自戚文闯《试论吕坤的乡村建设思想及其当代价值》等

(1)根据材料,概括吕坤乡村建设思想的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,说说吕坤身上值得学习的优秀品质。

27.(2021春?安徽月考)阅读材料,完成下列要求。

材料:元朝的政治规模,至世祖,局面已大致稳定,因此开始比较注意政治的规划。他较能任用汉人,吸收汉化,创立了元帝国的开国规模。元代的制度,一部分袭取汉制,诸如皇位世袭制,中央及地方官制等,采纳汉制之处甚多;一部分则保持蒙古旧法。其实蒙古人吸收汉化的态度,并不积极,汉化的程度,也不深厚。世祖自灭宋以后,便渐渐疏斥汉臣,其后诸帝,对汉人更为忌视,因此元室始终未能大规模地接受中国文化和传统政治思想,也始终未能完全脱离游牧民族的本色。元代的政治,无论其效能或目的,都没有达到统治汉人的标准,其迅速崩溃,自是必然的结果。

﹣﹣据傅乐成《中国通史》

根据材料并结合古代中国历史,试从国家制度与社会治理或文化交流与传播等角度拟出一个论题,加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或‘山东’,崤山以东黄河流域一带)”“汉顺帝永和五年428.6%,454.9%”进行分析。

【解答】根据材料“三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或‘山东’,崤山以东黄河流域一带)”“汉顺帝永和五年428.6%,454.9%”等信息可知,两汉之际山西地区的户口数字均低于山东地区,山东在经济全局中占据主导地位,说明经济中心逐渐东移,B项正确;

材料内容主要体现了三河地区相比三辅地区,其人口、户数都占多数,说明山东在经济全局中占据主导地位,体现了经济中心逐渐东移的现象,没有涉及政府对山东经济的态度,A项错误;

材料内容主要体现了两汉之际山西地区的户口数字均低于山东地区,但没有体现人口迁徙的方向,无法得出大量人口由西往东迁移的结论,C项错误;

材料内容体现了东汉时期我国经济中心逐渐东移的现象,没有涉及豪强地主经济发展状况,D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题考查中国古代的户籍制度,解题的关键是解读分析材料“一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为‘东成户人士五夫’,其妻子名‘沙’,两个女儿名为‘泽若’和‘伤’”的主旨,进而推断出秦朝政府可以调配国家资源。

【解答】依据材料“一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为‘东成户人士五夫’,其妻子名‘沙’,两个女儿名为‘泽若’和‘伤’”可知,秦代户籍简牍是课役的依据,并且简牍记载了每户人口的详细信息,由此可知秦代政府可以依据户籍调配国家资源,故B项正确;

材料没有体现赋役标准,故A项错误;

春秋战国时就已经形成小农经济,故C项错误;

秦代全国统一的文字是小篆,不是隶书,故D项错误。

故选:B。

3.【分析】本题主要考查中国古代的户籍制度,要求学生结合中国古代户籍制度变化的特征来分析。

【解答】根据材料并结合所学知识可知,中国古代统治者实行户籍管理制度的目的,除了掌握居民数目之外,更重要的是加强对全国人口的管理与控制,作为征发徭役、征收赋税、补充兵源等方面的依据,但这一制度客观上抑制了人力资源、生产要素等的自由流动,从而抑制了商业及社会分工的发展,故选C项,并排除A、B两项;

加强对人口的管控是全国性的,且不一定能提高城市人口的素质,排除D项。

故选:C。

4.【分析】本题主要考查中国古代的户籍制度,要求学生结合唐宋时期我国土地制度和户籍制度的特征来分析。

【解答】A.材料信息中没有体现出政府取消对农民迁移的限制;

B.材料看不出封建租佃关系的确立;

C.材料信息体现不出开始的特点;

D.从材料中“凡有田产而缴税的在户籍上登记为主户,又称税户;没有田产的,登记为客户。”明显可以看出宋朝土地私有制进一步强化。

故选:D。

5.【分析】本题主要考查古代的户籍制度,要求学生结合中国古代户籍制度的特征来分析。

【解答】通过观察表中内容,结合所学知识可知,与西晋之前户籍登记内容和保管制度简陃、粗放不同,东晋以后,国家对户籍的整理和管理更加规范、细致,反映出中央对地方控制的强化,B项正确;

杜绝了户籍的诈伪现象说法绝对,A项错误;

户籍制度的进步并不能保证国家的税收来源,C项错误;

魏晋时期户籍管理并未限制士族门阀势力的膨胀,D项错误。

故选:B。

6.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“户赋征收的物质形态是实物,户刍征收的物质形态是钱币,其物质形态虽然不同,但性质都是以户为单位,按户征收”进行分析。

【解答】秦汉时期国家长期按户征收赋、刍等户税,反映出当时有了编户齐民制度,封建国家已经建立了较严密的户籍制度,对农民的人身控制较严格,B项正确;

材料不能说明当时土地兼并盛行,A项错误;

小农经济早在春秋战国时期已确立,C项错误;

白银成为主要的流动货币是在明清时期,D项错误。

故选:B。

7.【分析】本题考查战国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“士五”“大女子”“小女子”进行分析。

【解答】由里耶秦简户籍薄中的“士五”“大女子”“小女子”等信息可知,当时的户籍管理方便了征发赋役,故C正确;

这对人伦秩序没有影响,故A错误;

材料没有减轻农民负担的信息,故B错误;

提供了生活保障更不符合材料信息,故D错误。

故选:C。

8.【分析】本题主要考查古代的户籍制度,要求学生结合中国汉朝户籍制度的特征和影响来分析。

【解答】汉代户籍统计具体准确,统治者这样做的主要目的是便于征发赋役和控制百姓,故选B项;

加强户籍管理并不等同于抑商,故排除A项;

材料中的户籍管理并非仅针对诸侯王国与豪强地主势力,故排除C、D两项。

故选:B。

9.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“士五”“大女子”“小女子”进行分析。

【解答】由里耶秦简户籍薄中的“士五”“大女子”“小女子”等信息可知,当时的户籍管理方便了征发赋役,故C正确;

这对人伦秩序没有影响,故A错误;

材料没有减轻农民负担的信息,故B错误;

提供了生活保障更不符合材料信息,故D错误。

故选:C。

10.【分析】本题主要考查古代户籍制度,要求学生结合我国古代户籍制度的特征和影响来分析。

【解答】A.书写载体影响户籍管理方式只是表面特点,不是本质特征;

B.材料“户籍只能在多制作,副本仅皇报至县“、“适好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部“反映的是中国对地方户篇管理的加强,体现的是因造纸术的发明而使户籍管理更加有效,加强了中央组权,B项正确;

C.书写载体已发生革命性变化只是表面现象,不是本质特点;

D.书写载体与户籍制度相伴相生表述是错误的。

故选:B。

11.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学知识来分析本题。

【解答】结合所学内容可知,中国古代的以小农经济为主,政治上实行君主专制,为了稳固统治,国家通过严格的户籍管理制度将农民固定在土地上,由此导致中国古代安士重迁、人口流动性差,故选B;

中国古代国家基层管理的加强主要是加强中央对地方的控制,并不仅仅是针对人口流动,排除A;

农耕经济的繁荣发展导致中国古代安土重迁,但不是人口流动性差的主要原因,排除C;

民众的思想文化相对保守是结果,不是原因,排除D。

故选:B。

12.【分析】本题主要考查中国古代户籍制度的变化,要求学生结合隋唐时期户籍制度变化的特征和经济发展的影响来分析。

【解答】唐太宗李世民吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。在他统治时期,国家出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。根据史实即可推知ACD三项都不符合题意;

唐朝前期出现盛世局面,但人口统计数据却仅有隋炀帝时期的三分之一,这只能说明唐朝户籍管理制度的松懈和低效率,故B项正确。

故选:B。

13.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律......乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能”进行分析。

【解答】材料“以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律......乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能”体现的是中央政府对基层乡村管理的强化,说明政府的统治已经渗入到基层组织,体现的是专制集权的空前强化,故A正确;

B中的“批判思潮”与材料无关,排除;

C中“动荡”一词在材料中不体现,排除;

材料和经济无关,排除D。

故选:A。

14.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“圣谕六条”“圣谕十六条”进行分析。

【解答】“圣谕六条”与“圣谕十六条”皆为官方颁布的行为准则,是用于教化民众的准则,并非法律制度,故A、C选项错误;

形成固定制度教化民众,有利于增强思想控制,加强社会控制,故B选项正确;

材料仅提到教化作用,并未提到成果如何,有无良好社会风气,故D选项错误。

故选:B。

15.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“都是以大官僚为主的,大官僚为宗族带来了诸多好处,因而也成为宗族的核心”进行分析。

【解答】由材料可知,官僚成为宗族的核心,是族权的实际控制者,这让族权与皇权产生联系,有利于巩固皇权,扩大国家政权的统治基础,故C正确;

“族权对皇权构成了严重威胁”由材料无法得出,A错误;

“宗族制度的普遍民众化”与材料信息不符,B排除;

宗族制度不是国家的地方行政管理制度,排除D。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查明朝的政治统治,要求学生结合明朝经济和政治发展的特征以及影响因素来分析。

【解答】从材料可知,政府不断完善和细化中央和与地方环境保护的政策、法令,但是环境问题仍然恶化,说明其经济和社会发展需要转变模式,D项正确;

“供给不足”不能体现,排除A;

材料只说正式环境制度随之兴起,并不能体现取代,排除B;

没有涉及融入世界,排除C。

故选:D。

17.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“每两省(个别地区为一省或三省)又设总督一名,相当于大军区长官。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区”进行分析。

【解答】材料体现的是清政府在不同地区设置不同的行政机构,说明的是疆域治理策略灵活,C正确;

材料反映的是清政府加强对地方的控制,A排除;

材料未涉及边疆危机,B排除;

材料与中枢机构变化无关,D排除。

故选:C。

18.【分析】本题主要考查我国的地方治理,要求学生结合清朝时期地方管理制度的特点和影响来分析。

【解答】从题干材料“孝敬父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,勿作非为”以及设问可知,清廷的乡约制度,其最终是为加强对基层社会的控制,故A项正确;

B项不符合题意,题干体现的是清朝的乡约制度,没有呈现地方宗族制度的知识,故错误;

C项和D项表述的是乡约制度的作用,这些作用从根本上来说都是为了维护清朝的封建专制统治,故排除CD。

故选:A。

19.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“……五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”“相保”、“相爱”、“相葬”、“相救”进行分析。

【解答】根据材料“……五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”,可得出,当时的基层组织构建强调“相保”、“相爱”、“相葬”、“相救”,这体现了基层组织的行政和互助职能,故D项正确;

材料未涉及军事,故A项错误;

材料未体现生产管理,故B项错误;

材料强调的是和谐邻里关系,减少矛盾产生,所以“军事职能与经济职能相统一”不符合材料主旨,故C项错误。

故选:D。

20.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“一里之中,推丁粮多者为长……里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等”进行分析。

【解答】由材料“一里之中,推丁粮多者为长……里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等”可知,里长和甲首是推举产生的,负有催办钱粮、司法治安等职责,是一种自治性质的组织,故选A;

里长甲首的职责范围比较宽泛,材料没有明确哪一方面是其工作重点,故无法得出B项结论,排除;

里长在秦汉时期就已有之,C项“开创”一词说法错误,排除;

材料没有提及政府对工商业发展的态度,也未提及政府对农业发展的重视,无法得出D项结论,排除。

故选:A。

21.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“社会救济是历代王朝实施‘仁政’的重要内容”进行分析。

【解答】根据材料“社会救济是历代王朝实施‘仁政’的重要内容”可知,材料主要涉及社会救济和“仁政”,而韩非“以法为教”指的是引用法律条文充当教育的内容,D项符合题意要求,所以选D项;

先富后教是一种体现经济基础与文化教育之间关系的思想,即治理国家应当先奠定一定的物质基础,令人民生活有所保障,然后才可以实行道德教化,A项符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除A项;

民贵君轻是孟子仁政学说的核心,具有民本主义色彩,符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除B项;

兼爱交利的基本意思是人们全都相爱、交互得利,只要做到这一点便能达到社会安定的目的。墨子的思想符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除C项。

故选:D。

22.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“含嘉仓始建于隋代,唐代和北宋时都在沿用”进行分析。

【解答】含嘉仓从隋唐以来都在便用,其经久不衰,体现了国家对粮食储备的重视,故选D项;

隋末农民战争,政局动荡,受其影响粮食生产不可能持续增长,故排除A项;

材料没有说明含嘉仓藏粮的来源,无法据此判定国家经济重心,故排除B项;

含嘉仓属于官仓,藏粮不属于商品,故排除C项。

故选:D。

23.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”“六疾馆”“病坊”进行分析。

【解答】题干可知,西汉政府对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;南齐时设立“六疾馆”用以隔离病人;隋唐时设立“病坊”收治病人。说明救治机构的建立为防疫活动的开展提供了保障,C选项正确;

西汉、南齐、隋唐,都是通过建立救治机构开展防疫活动,无法看出古代商品经济的发展繁荣,A选项错误;

只有隋唐时“一些寺院也收治病人”,不能说明我国古代防疫活动受到了外来宗教的援助,B选项错误;

建立救治机构开展防疫活动与政治体制无关,D选项错误。

故选:C。

24.【分析】本题主要考查宋朝的社会救济,要求学生结合宋朝时期防疫和社会救济的特征来分析。

【解答】材料中“免费向疫区染病的疫民施药,以此来帮助疫区的百姓渡过难关。只要有疫情或者灾害发生,宋廷都会对疫民或者灾民提供救助”体现出宋朝对疫民或灾民的救助体现了政府的人文关怀,D符合材料的要求;

ABC选项都不符合材料的特点,排除。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题主要考查中国古代的社会救济政策。第一小问要结合宋朝时期社会救济政策的影响因素来分析;第二小问要结合清朝社会救济政策的表现来分析;第三小问要结合中国古代社会经济政策的影响来分析。

【解答】(1)原因:根据“统治者‘一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至’”得出统治者的重视;根据“发展了汉唐以来以临时救济和时断时续的常平、义仓等为主要内容的救荒之政”得出历代经验教训的总结;根据“以国家政权的力量”得出国家治理能力的提升;根据“朱熹等人的大力推行”得出儒学的复兴与士大夫的倡导;根据“力图抑制豪强”得出土地政策的调整。

(2)表现:根据“涌现出大量备荒、救荒的著述”得出荒政思想成熟;根据“户部筹划组织、各地督抚主持知府协办、州县官具体执行荒政。地方一旦遇灾,经报灾、勘灾、审户等基本程序后,确定救荒措施”得出荒政治理体系化、制度完备;根据“载入《大清会典》及《户部则例》中”得出立法保障;根据“清廷常年耗费数百万银两用于救灾”得出财政投入大;根据“民间大量的义仓、义庄以及日常慈善事业兴起”得出民间力量广泛参与。

(3)评价:可从积极影响和局限性分析总结,积极影响可从荒政促进国家稳定,体现仁政思想,对后世影响深远等分析总结;局限性可从古代荒政不可能从根本上解决备荒、救荒的问题分析回答。

故答案为:

(1)原因:统治者的重视;历代经验教训的总结;国家治理能力的提升;儒学的复兴与士大夫的倡导;土地政策的调整。

(2)表现:荒政思想成熟;荒政治理体系化、制度完备;立法保障;财政投入大;民间力量广泛参与。

(3)评价:荒政关乎国家稳定,体现仁政思想,历代王朝无不重视并取得了一定成效,对后世影响深远囿于时代和阶级的局限,古代荒政治理效能有限,不可能从根本上解决备荒、救荒的问题。

26.【分析】本题主要考查我国古代的基层管理制度。第一小问要结合古代思想发展的特征来分析;第二小问要结合古代地方管理制度和思想的特点以及影响来分析。

【解答】(1)关于“内容”:根据材料“劝课农桑、兴修水利、鼓励民间养殖牲畜以尽力富民”可得出重视生产,提升民众生活水平;根据材料“吕坤积极劝导为人父母者有义务送子弟去社学读书。通过普及社学,培养明理之人,使其遵纪守法”可得出教化百姓,提高村民道德素养;根据材料“求官府注意照顾贫民以及鳏寡孤独者,对符合条件而所在官府应该收养却没有收养的官员给予惩罚”可得出关爱弱势群体,稳定乡村秩序。

(2)关于“优秀品质”:根据材料“刚正严明、扶植良善、关心民瘼”“对上刚正峭直、直言进谏,对下办事公正,深得百姓爱戴”并结合所学知识,不难发现吕坤具有刚正不阿、胸怀天下、一心为公、以民为本、勇于担当等优秀品质。

故答案为:

(1)内容:重视生产,提升民众生活水平;教化百姓,提高村民道德素养;关爱弱势群体,稳定乡村秩序。

(2)优秀品质:刚正不阿;胸怀天下;一心为公;以民为本;勇于担当。

27.【分析】本题主要考查中国古代基层组织形态与基层社会治理、中西方文化交流,考生可根据材料“元代制度,一部分袭取汉制,……一部分则保持蒙古旧法”“但吸收汉化的态度,并不积极……也始终未能完全脱离游牧民族的本色”分析。

【解答】本题考查国家制度与社会治理、民族关系或文明发展趋势等。材料述说了元朝的政治组织及其治国思想仍含相当部族化成分,材料“元代制度,一部分袭取汉制,……一部分则保持蒙古旧法”“但吸收汉化的态度,并不积极……也始终未能完全脱离游牧民族的本色”,有创新与变革也有其保守落后偏见的一面,因此可从中央与地方官制拟题,也可从民族关系与民族政策方面入手,也可从文化传承、多元文化碰撞与交流等阐述。

故答案为:

论点:制度创新攸关国运兴衰。

论述:蒙古入主中原建立元朝后,在政治制度设计上既展现了学习汉族先进的制度文化,又保留本民族的传统。如中央官制上设中书省为最高行政机关,统领六部并兼管部分辖地,同时又设枢密院、御史台等中央机构。在地方设行中书省,改变了原来宋代地方行政管理体制,加强了中央集权,促进了民族交融,巩固了统一的多民族国家,这是我国古代地方行政制度重大改革并影响后世。但由于未能进一步根据时势变化及时革新社会制度,结果导致严重统治危机,最终百年而亡。

因此,政治制度的设计必须充分考虑国情与实际,吸收经验、与时俱进,只有这样才能促进国家稳定发展和社会进步。

第1页(共1页)

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

一、选择题:本题共

24

小题,每小题

2

分,共

48

分。在每小题给出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

1.(2021?桃城区校级模拟)如表是西汉平帝元始二年(公元2年)和东汉顺帝永和五年(公元140年)年,三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或“山东”,崤山以东黄河流域一带)户口统计表,据此推知东汉时期( )

汉平帝元始二年

汉顺帝永和五年

户

人口

户

人口

三辅地区(关中)

647180

2436360

107741

523860

三河地区(关东)

754586

2770288

461799

2383188

三河与三辅比率%

116.6

154.8

428.6

454.9

(注:以三辅地区为100)

﹣﹣据《汉书?地理志下》与《续汉书?郡国志一》记载

A.政府重视发展山东经济

B.经济中心逐渐东移

C.大量人口由西往东迁移

D.豪强地主经济发展

2.(2021?南京三模)2002年4月,湖南省文物考古研究所对龙山县里耶战国至秦代古城遗址进行挖掘,出土大量秦代简牍。如图为一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为“东成户人士五夫”,其妻子名“沙”,两个女儿名为“泽若”和“伤”。据此可知,秦代( )

A.赋役标准趋向单一

B.政府可以调配国家资源

C.小农经济由此形成

D.隶书已成全国统一文字

3.(2021?河南模拟)如表是我国古代相关史籍对户籍管理的记述。这种管理( )

出处

记述

《周礼》

“司民”之官要将每年的“生齿”(人口)按其性别、籍贯登记于户籍本上

《史记》

献公十年(公元前375年),“为户籍什伍”

《大明律》

“凡军、民、驿、灶、医、卜、工、乐诸色人口,并以籍为定”,不得随意流动

A.目的在于促进人口增殖

B.促进了生产的社会分工

C.客观上抑制了商业发展

D.提高了城市人口的素质

4.(2021?全国Ⅰ卷模拟)唐代后期外来侨居人户称作客户,本地土著户称为主户。到宋代,凡有田产而缴税的在户籍上登记为主户,又称税户;没有田产的,登记为客户。这反映了宋代( )

A.政府取消对农民迁移的限制

B.封建租佃关系正式确立

C.开始推行稳定自耕农的政策

D.土地私有制进一步强化

5.(2021?江门一模)西晋前后的户籍的变化具有以下特征:这些变化( )

西晋以前

东晋之后

书写材料

简牍

纸

户籍内容

人口数字等简单的信息

先祖仕宦履历、起家官、联姻状况、嫡庶身份等

户籍保管

地方二级制

中央到地方的多级制

A.杜绝了户籍的诈伪现象

B.强化了中央对地方的控制

C.保证了国家的税收来源

D.限制了士族门阀势力膨胀

6.(2021?长安区二模)秦汉时期按户征收的户税包括:一是按户征收的“户赋”;二是按户征收的“户刍”。户赋征收的物质形态是实物,户刍征收的物质形态是钱币,其物质形态虽然不同,但性质都是以户为单位,按户征收。这表明,秦汉时期( )

A.土地兼并的盛行

B.建立了较严密的户籍制度

C.小农经济的确立

D.白银成为主要的流动货币

7.(2021?宣化区校级模拟)如图为里耶秦简户籍薄。据此可知,当时的户籍管理( )

释文为:“东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”东成,为里名。户人,指户主。士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。大、小为课役身份的标志。夫、沙、泽若、伤,均为人名。

A.破坏了人伦秩序

B.减轻了农民负担

C.方便了征发赋役

D.提供了生活保障

8.(2021?湛江一模)据考古发现,汉代的户籍把每户户主的姓名、籍贯、住址、爵位、职业年龄、妻子、兄弟、姊妹以及牛马、田宅、奴婢、车辆的数量和价值都登记在内。这一做法的主要目的是( )

A.落实重农抑商政策

B.强化对民力的控制

C.根除王国势力威胁

D.抑制豪强地主势力

9.(2021?淄博一模)如图为里耶秦简户籍薄。据此可知,当时的户籍管理( )

A.破坏了人伦秩序

B.减轻了农民负担

C.方便了征发赋役

D.提供了生活保障

10.(2021?天津模拟)秦汉时期,简册书写不便,更因形体繁重,运输保管不易,户籍只能在乡制作,副本仅呈报至县。魏晋之际纸张代替简册后,户籍上移至县廷制作,造好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部。这根本上反映了( )

A.书写载体影响户籍管理方式

B.技术进步有利于加强中央集权

C.书写载体已发生革命性变化

D.书写载体与户籍制度相伴相生

11.(2021?宝鸡模拟)《汉书?元帝纪》载:“安土重迁,黎民之性;骨肉相附,人情所愿也。”中国古代安土重迁、人口流动差的主要原因是( )

A.国家基层管理逐渐加强

B.国家户籍管理制度严格

C.及农耕经济的繁荣发展

D.民众的思想文化相对保守

12.(2021?全国模拟)隋炀帝时期,人口统计数据最高接近九百万户;唐高祖武德年间,人口统计数据下降到二百万户;到了唐太宗的鼎盛时期,全国的统计数据也只有三百万户。根据以上人口统计数据变化可推知( )

A.隋末农民战争使人口大量损失

B.唐朝户籍管理制度效率低下

C.史书对贞观之治多有溢美之词

D.唐朝农业生产出现严重倒退

13.(2021?市中区校级二模)明代前期的乡约主要以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律,但到了明中后期的乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能。这一变动反映了( )

A.专制集权空前强化

B.批判思潮开始涌现

C.政治军事趋于动荡

D.经济结构出现转型

14.(2021?靖远县模拟)康熙于1670年将明朝和顺治时期的“圣谕六条”扩展为“圣谕十六条”(如图),颁行全国,正式成为全国臣民的行为准则,并形成制度,每个月的初一、十五由地方官员和军队将领,向士绅、百姓与军人进行讲解,持续贯穿于整个清王朝。此举表明清朝( )

A.完善了法律法规体系

B.加强了社会控制能力

C.倡行依法治国的理念

D.形成了良好社会风气

15.(2021?湖南模拟)宋元时期,无论是祠堂的建置、族田的设立,还是族谱的修纂,都是以大官僚为主的,大官僚为宗族带来了诸多好处,因而也成为宗族的核心。这种现象( )

A.使得族权对皇权构成了严重威胁

B.体现了宗族制度的普遍民众化

C.有利于扩大国家政权的统治基础

D.助推了地方行政管理的制度化

16.(2021?运城模拟)明清时期,政府不断完善和细化中央与地方环境保护的政策、法令,但仍然不能扭转自然环境恶化的总体趋势,森林覆盖率每100年下降2个百分点。乡约、族规、宗教、道德等非正式环境制度随之兴起。据此可知明清( )

A.正式环境制度供给不足

B.民间环境保护制度将取而代之

C.融入世界体系风险加大

D.经济和社会发展需要转变模式

17.(2021?南昌三模)在清朝疆域里,内地分立18省,各设巡抚为长官,每两省(个别地区为一省或三省)又设总督一名,相当于大军区长官。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。这反映了清朝( )

A.对地方的控制弱化

B.边疆危机空前严重

C.疆域治理策略灵活

D.中枢机构发生异变

18.(2021?南平模拟)清朝入关后,抛弃了明朝乡约中的乡村自治内容,改以宣讲“孝敬父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,勿作非为”的《圣谕六训》为主,到康熙年间,发展到宣讲“圣谕十六条”。清廷此举旨在( )

A.加强对基层社会的控制

B.强化地方宗族制度的基础

C.促进儒家伦理道德传播

D.发挥乡约共励风化的功能

19.(2021?安徽模拟)据《周礼》记载,国(都城)中“五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”据此可知当时的基层组织( )

A.是军事与行政相结合的组织

B.行政管理与生产管理相结合

C.军事职能与经济职能相统一

D.行政职能与互助职能相结合

20.(2021?武汉模拟)清朝的乡村,以110户为里,一里之中,推丁粮多者为长,余百户为10甲,甲首10人。凡10年一周,先后则各以丁粮多寡为次。里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等。材料表明,清朝里甲( )

A.是一种自治性质的组织

B.主要职能是维护社会治安

C.开创了地方治理新模式

D.巩固了小农经济统治地位

21.(2021?肥城市模拟)社会救济是历代王朝实施“仁政”的重要内容。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依靠,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。与社会救济主张无关的是( )

A.孔子“富而后教”

B.孟子“民贵君轻”

C.墨子“兼爱交利”

D.韩非“以法为教”

22.(2021?松原四模)如图所示为洛阳含嘉仓遗址出土的铭刻砖。史载,含嘉仓始建于隋代,唐代和北宋时都在沿用,“东西长约六百余米,南北长约七百余米。仓城内东西成行,密集排列着四百多个粮窖……可藏粮一万几千石以上”。该记载可用来说明,隋唐至宋( )

A.粮食生产得到持续增长

B.全国经济重心仍在北方

C.农产品商品化程度提高

D.国家对粮食储备的重视

23.(2021?唐山二模)西汉时期,每遇蝗灾旱灾,都要对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;南齐时期设立了“六疾馆”用以隔离病人;隋唐时期有“病坊”,一些寺院也收治病人。这些史实说明,我国古代防疫活动的开展( )

A.是商品经济繁荣的结果

B.受到了外来宗教的援助

C.得益于救治机构的建立

D.源于大一统的政治体制

24.(2021?抚顺一模)宋朝在疫情发生的时候,免费向疫区染病的疫民施药,以此来帮助疫区的百姓渡过难关。只要有疫情或者灾害发生,宋廷都会对疫民或者灾民提供救助。这反映出宋代( )

A.社会救助具有系统性和规范性

B.北宋已经有了尚未健全的社会保障制度

C.民本思想在当时社会广泛传播

D.对疫民或灾民的救助体现了政府的人文关怀

二.材料题(共3小题52分)

25.(2021春?厦门期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一:灾荒救济制度古称“荒政”,最早见诸于《周礼》。及至北宋,统治者“一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至”,发展了汉唐以来以临时救济和时断时续的常平、义仓等为主要内容的救荒之政。王安石变法更以国家政权的力量,力图抑制豪强,惠及流民、饥民。徽宗时期,将设置于京师和部分地区的救济机构向全国推广。南宋时,随着朱熹等人的大力推行,荒政在国家大政方针中的地位空前提高。

﹣﹣摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》

材料二:清代荒政集历代之大成,涌现出大量备荒、救荒的著述,如《康济录》《荒政辑要》《赈纪》等,广为流传。自皇帝以下,户部筹划组织、各地督抚主持、知府协办、州县官具体执行荒政。地方一旦遇灾,经报灾、勘灾、审户等基本程序后,确定救荒措施,期间的用人要求和时间限制,载入《大清会典》及《户部则例》中。清廷常年耗费数百万银两用于救灾,同时民间大量的义仓、义庄以及日常慈善事业兴起。如雍正四年两淮盐商捐银二十四万两在扬州建仓积储,名曰盐义仓;道光七年乡绅潘曾沂于苏州“罄其田二十有五顷”建成丰豫义庄,以备荒年平粜及诸善举之用。

﹣﹣摘编自李向军《清代荒政研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代荒政发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识概括清代中前期荒政发展的主要表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识简评中国古代荒政。

26.(2021春?河南期末)材料

吕坤(1536﹣1618),明代著名思想家、政治家。他在襄垣县任职时,刚正严明、扶植良善、关心民瘼、劝课农桑、兴修水利,鼓励民间养殖牲畜以尽力富民,强调百姓富足,社会方能安定。当时的社学是一个实施乡村教化的途径,吕坤积极劝导为人父母者有义务送子弟去社学读书。通过普及社学,培养明理之人,使其遵纪守法。他要求官府注意照顾贫民以及鳏寡孤独者,对符合条件而所在官府应该收养却没有收养的官员给予惩罚。他在地方和(北京)朝廷为官二十余年里,对上刚正峭直、直言进谏,对下办事公正,深得百姓爱戴,“以理学重当世”“历官内外,皆有绩效”。

﹣﹣摘编自戚文闯《试论吕坤的乡村建设思想及其当代价值》等

(1)根据材料,概括吕坤乡村建设思想的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,说说吕坤身上值得学习的优秀品质。

27.(2021春?安徽月考)阅读材料,完成下列要求。

材料:元朝的政治规模,至世祖,局面已大致稳定,因此开始比较注意政治的规划。他较能任用汉人,吸收汉化,创立了元帝国的开国规模。元代的制度,一部分袭取汉制,诸如皇位世袭制,中央及地方官制等,采纳汉制之处甚多;一部分则保持蒙古旧法。其实蒙古人吸收汉化的态度,并不积极,汉化的程度,也不深厚。世祖自灭宋以后,便渐渐疏斥汉臣,其后诸帝,对汉人更为忌视,因此元室始终未能大规模地接受中国文化和传统政治思想,也始终未能完全脱离游牧民族的本色。元代的政治,无论其效能或目的,都没有达到统治汉人的标准,其迅速崩溃,自是必然的结果。

﹣﹣据傅乐成《中国通史》

根据材料并结合古代中国历史,试从国家制度与社会治理或文化交流与传播等角度拟出一个论题,加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或‘山东’,崤山以东黄河流域一带)”“汉顺帝永和五年428.6%,454.9%”进行分析。

【解答】根据材料“三辅地区(今关中平原一带)和三河地区(俗称关东或‘山东’,崤山以东黄河流域一带)”“汉顺帝永和五年428.6%,454.9%”等信息可知,两汉之际山西地区的户口数字均低于山东地区,山东在经济全局中占据主导地位,说明经济中心逐渐东移,B项正确;

材料内容主要体现了三河地区相比三辅地区,其人口、户数都占多数,说明山东在经济全局中占据主导地位,体现了经济中心逐渐东移的现象,没有涉及政府对山东经济的态度,A项错误;

材料内容主要体现了两汉之际山西地区的户口数字均低于山东地区,但没有体现人口迁徙的方向,无法得出大量人口由西往东迁移的结论,C项错误;

材料内容体现了东汉时期我国经济中心逐渐东移的现象,没有涉及豪强地主经济发展状况,D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题考查中国古代的户籍制度,解题的关键是解读分析材料“一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为‘东成户人士五夫’,其妻子名‘沙’,两个女儿名为‘泽若’和‘伤’”的主旨,进而推断出秦朝政府可以调配国家资源。

【解答】依据材料“一片记载户籍的简牍,作为课役的依据,其释文为‘东成户人士五夫’,其妻子名‘沙’,两个女儿名为‘泽若’和‘伤’”可知,秦代户籍简牍是课役的依据,并且简牍记载了每户人口的详细信息,由此可知秦代政府可以依据户籍调配国家资源,故B项正确;

材料没有体现赋役标准,故A项错误;

春秋战国时就已经形成小农经济,故C项错误;

秦代全国统一的文字是小篆,不是隶书,故D项错误。

故选:B。

3.【分析】本题主要考查中国古代的户籍制度,要求学生结合中国古代户籍制度变化的特征来分析。

【解答】根据材料并结合所学知识可知,中国古代统治者实行户籍管理制度的目的,除了掌握居民数目之外,更重要的是加强对全国人口的管理与控制,作为征发徭役、征收赋税、补充兵源等方面的依据,但这一制度客观上抑制了人力资源、生产要素等的自由流动,从而抑制了商业及社会分工的发展,故选C项,并排除A、B两项;

加强对人口的管控是全国性的,且不一定能提高城市人口的素质,排除D项。

故选:C。

4.【分析】本题主要考查中国古代的户籍制度,要求学生结合唐宋时期我国土地制度和户籍制度的特征来分析。

【解答】A.材料信息中没有体现出政府取消对农民迁移的限制;

B.材料看不出封建租佃关系的确立;

C.材料信息体现不出开始的特点;

D.从材料中“凡有田产而缴税的在户籍上登记为主户,又称税户;没有田产的,登记为客户。”明显可以看出宋朝土地私有制进一步强化。

故选:D。

5.【分析】本题主要考查古代的户籍制度,要求学生结合中国古代户籍制度的特征来分析。

【解答】通过观察表中内容,结合所学知识可知,与西晋之前户籍登记内容和保管制度简陃、粗放不同,东晋以后,国家对户籍的整理和管理更加规范、细致,反映出中央对地方控制的强化,B项正确;

杜绝了户籍的诈伪现象说法绝对,A项错误;

户籍制度的进步并不能保证国家的税收来源,C项错误;

魏晋时期户籍管理并未限制士族门阀势力的膨胀,D项错误。

故选:B。

6.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“户赋征收的物质形态是实物,户刍征收的物质形态是钱币,其物质形态虽然不同,但性质都是以户为单位,按户征收”进行分析。

【解答】秦汉时期国家长期按户征收赋、刍等户税,反映出当时有了编户齐民制度,封建国家已经建立了较严密的户籍制度,对农民的人身控制较严格,B项正确;

材料不能说明当时土地兼并盛行,A项错误;

小农经济早在春秋战国时期已确立,C项错误;

白银成为主要的流动货币是在明清时期,D项错误。

故选:B。

7.【分析】本题考查战国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“士五”“大女子”“小女子”进行分析。

【解答】由里耶秦简户籍薄中的“士五”“大女子”“小女子”等信息可知,当时的户籍管理方便了征发赋役,故C正确;

这对人伦秩序没有影响,故A错误;

材料没有减轻农民负担的信息,故B错误;

提供了生活保障更不符合材料信息,故D错误。

故选:C。

8.【分析】本题主要考查古代的户籍制度,要求学生结合中国汉朝户籍制度的特征和影响来分析。

【解答】汉代户籍统计具体准确,统治者这样做的主要目的是便于征发赋役和控制百姓,故选B项;

加强户籍管理并不等同于抑商,故排除A项;

材料中的户籍管理并非仅针对诸侯王国与豪强地主势力,故排除C、D两项。

故选:B。

9.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,考生可结合材料“士五”“大女子”“小女子”进行分析。

【解答】由里耶秦简户籍薄中的“士五”“大女子”“小女子”等信息可知,当时的户籍管理方便了征发赋役,故C正确;

这对人伦秩序没有影响,故A错误;

材料没有减轻农民负担的信息,故B错误;

提供了生活保障更不符合材料信息,故D错误。

故选:C。

10.【分析】本题主要考查古代户籍制度,要求学生结合我国古代户籍制度的特征和影响来分析。

【解答】A.书写载体影响户籍管理方式只是表面特点,不是本质特征;

B.材料“户籍只能在多制作,副本仅皇报至县“、“适好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部“反映的是中国对地方户篇管理的加强,体现的是因造纸术的发明而使户籍管理更加有效,加强了中央组权,B项正确;

C.书写载体已发生革命性变化只是表面现象,不是本质特点;

D.书写载体与户籍制度相伴相生表述是错误的。

故选:B。

11.【分析】本题考查中国古代户籍制度的演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学知识来分析本题。

【解答】结合所学内容可知,中国古代的以小农经济为主,政治上实行君主专制,为了稳固统治,国家通过严格的户籍管理制度将农民固定在土地上,由此导致中国古代安士重迁、人口流动性差,故选B;

中国古代国家基层管理的加强主要是加强中央对地方的控制,并不仅仅是针对人口流动,排除A;

农耕经济的繁荣发展导致中国古代安土重迁,但不是人口流动性差的主要原因,排除C;

民众的思想文化相对保守是结果,不是原因,排除D。

故选:B。

12.【分析】本题主要考查中国古代户籍制度的变化,要求学生结合隋唐时期户籍制度变化的特征和经济发展的影响来分析。

【解答】唐太宗李世民吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。在他统治时期,国家出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。根据史实即可推知ACD三项都不符合题意;

唐朝前期出现盛世局面,但人口统计数据却仅有隋炀帝时期的三分之一,这只能说明唐朝户籍管理制度的松懈和低效率,故B项正确。

故选:B。

13.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律......乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能”进行分析。

【解答】材料“以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律......乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能”体现的是中央政府对基层乡村管理的强化,说明政府的统治已经渗入到基层组织,体现的是专制集权的空前强化,故A正确;

B中的“批判思潮”与材料无关,排除;

C中“动荡”一词在材料中不体现,排除;

材料和经济无关,排除D。

故选:A。

14.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“圣谕六条”“圣谕十六条”进行分析。

【解答】“圣谕六条”与“圣谕十六条”皆为官方颁布的行为准则,是用于教化民众的准则,并非法律制度,故A、C选项错误;

形成固定制度教化民众,有利于增强思想控制,加强社会控制,故B选项正确;

材料仅提到教化作用,并未提到成果如何,有无良好社会风气,故D选项错误。

故选:B。

15.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“都是以大官僚为主的,大官僚为宗族带来了诸多好处,因而也成为宗族的核心”进行分析。

【解答】由材料可知,官僚成为宗族的核心,是族权的实际控制者,这让族权与皇权产生联系,有利于巩固皇权,扩大国家政权的统治基础,故C正确;

“族权对皇权构成了严重威胁”由材料无法得出,A错误;

“宗族制度的普遍民众化”与材料信息不符,B排除;

宗族制度不是国家的地方行政管理制度,排除D。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查明朝的政治统治,要求学生结合明朝经济和政治发展的特征以及影响因素来分析。

【解答】从材料可知,政府不断完善和细化中央和与地方环境保护的政策、法令,但是环境问题仍然恶化,说明其经济和社会发展需要转变模式,D项正确;

“供给不足”不能体现,排除A;

材料只说正式环境制度随之兴起,并不能体现取代,排除B;

没有涉及融入世界,排除C。

故选:D。

17.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“每两省(个别地区为一省或三省)又设总督一名,相当于大军区长官。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区”进行分析。

【解答】材料体现的是清政府在不同地区设置不同的行政机构,说明的是疆域治理策略灵活,C正确;

材料反映的是清政府加强对地方的控制,A排除;

材料未涉及边疆危机,B排除;

材料与中枢机构变化无关,D排除。

故选:C。

18.【分析】本题主要考查我国的地方治理,要求学生结合清朝时期地方管理制度的特点和影响来分析。

【解答】从题干材料“孝敬父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,勿作非为”以及设问可知,清廷的乡约制度,其最终是为加强对基层社会的控制,故A项正确;

B项不符合题意,题干体现的是清朝的乡约制度,没有呈现地方宗族制度的知识,故错误;

C项和D项表述的是乡约制度的作用,这些作用从根本上来说都是为了维护清朝的封建专制统治,故排除CD。

故选:A。

19.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“……五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”“相保”、“相爱”、“相葬”、“相救”进行分析。

【解答】根据材料“……五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救……”,可得出,当时的基层组织构建强调“相保”、“相爱”、“相葬”、“相救”,这体现了基层组织的行政和互助职能,故D项正确;

材料未涉及军事,故A项错误;

材料未体现生产管理,故B项错误;

材料强调的是和谐邻里关系,减少矛盾产生,所以“军事职能与经济职能相统一”不符合材料主旨,故C项错误。

故选:D。

20.【分析】本题考查中国古代基层组织形态与基层社会治理,考生可结合材料“一里之中,推丁粮多者为长……里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等”进行分析。

【解答】由材料“一里之中,推丁粮多者为长……里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮、拘传民事案件当事人及罪犯等”可知,里长和甲首是推举产生的,负有催办钱粮、司法治安等职责,是一种自治性质的组织,故选A;

里长甲首的职责范围比较宽泛,材料没有明确哪一方面是其工作重点,故无法得出B项结论,排除;

里长在秦汉时期就已有之,C项“开创”一词说法错误,排除;

材料没有提及政府对工商业发展的态度,也未提及政府对农业发展的重视,无法得出D项结论,排除。

故选:A。

21.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“社会救济是历代王朝实施‘仁政’的重要内容”进行分析。

【解答】根据材料“社会救济是历代王朝实施‘仁政’的重要内容”可知,材料主要涉及社会救济和“仁政”,而韩非“以法为教”指的是引用法律条文充当教育的内容,D项符合题意要求,所以选D项;

先富后教是一种体现经济基础与文化教育之间关系的思想,即治理国家应当先奠定一定的物质基础,令人民生活有所保障,然后才可以实行道德教化,A项符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除A项;

民贵君轻是孟子仁政学说的核心,具有民本主义色彩,符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除B项;

兼爱交利的基本意思是人们全都相爱、交互得利,只要做到这一点便能达到社会安定的目的。墨子的思想符合材料内容,但与题意要求不符,所以排除C项。

故选:D。

22.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“含嘉仓始建于隋代,唐代和北宋时都在沿用”进行分析。

【解答】含嘉仓从隋唐以来都在便用,其经久不衰,体现了国家对粮食储备的重视,故选D项;

隋末农民战争,政局动荡,受其影响粮食生产不可能持续增长,故排除A项;

材料没有说明含嘉仓藏粮的来源,无法据此判定国家经济重心,故排除B项;

含嘉仓属于官仓,藏粮不属于商品,故排除C项。

故选:D。

23.【分析】本题考查中国古代社会救济与优抚政策,考生可结合材料“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”“六疾馆”“病坊”进行分析。

【解答】题干可知,西汉政府对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;南齐时设立“六疾馆”用以隔离病人;隋唐时设立“病坊”收治病人。说明救治机构的建立为防疫活动的开展提供了保障,C选项正确;

西汉、南齐、隋唐,都是通过建立救治机构开展防疫活动,无法看出古代商品经济的发展繁荣,A选项错误;

只有隋唐时“一些寺院也收治病人”,不能说明我国古代防疫活动受到了外来宗教的援助,B选项错误;

建立救治机构开展防疫活动与政治体制无关,D选项错误。

故选:C。

24.【分析】本题主要考查宋朝的社会救济,要求学生结合宋朝时期防疫和社会救济的特征来分析。

【解答】材料中“免费向疫区染病的疫民施药,以此来帮助疫区的百姓渡过难关。只要有疫情或者灾害发生,宋廷都会对疫民或者灾民提供救助”体现出宋朝对疫民或灾民的救助体现了政府的人文关怀,D符合材料的要求;

ABC选项都不符合材料的特点,排除。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题主要考查中国古代的社会救济政策。第一小问要结合宋朝时期社会救济政策的影响因素来分析;第二小问要结合清朝社会救济政策的表现来分析;第三小问要结合中国古代社会经济政策的影响来分析。

【解答】(1)原因:根据“统治者‘一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至’”得出统治者的重视;根据“发展了汉唐以来以临时救济和时断时续的常平、义仓等为主要内容的救荒之政”得出历代经验教训的总结;根据“以国家政权的力量”得出国家治理能力的提升;根据“朱熹等人的大力推行”得出儒学的复兴与士大夫的倡导;根据“力图抑制豪强”得出土地政策的调整。

(2)表现:根据“涌现出大量备荒、救荒的著述”得出荒政思想成熟;根据“户部筹划组织、各地督抚主持知府协办、州县官具体执行荒政。地方一旦遇灾,经报灾、勘灾、审户等基本程序后,确定救荒措施”得出荒政治理体系化、制度完备;根据“载入《大清会典》及《户部则例》中”得出立法保障;根据“清廷常年耗费数百万银两用于救灾”得出财政投入大;根据“民间大量的义仓、义庄以及日常慈善事业兴起”得出民间力量广泛参与。

(3)评价:可从积极影响和局限性分析总结,积极影响可从荒政促进国家稳定,体现仁政思想,对后世影响深远等分析总结;局限性可从古代荒政不可能从根本上解决备荒、救荒的问题分析回答。

故答案为:

(1)原因:统治者的重视;历代经验教训的总结;国家治理能力的提升;儒学的复兴与士大夫的倡导;土地政策的调整。

(2)表现:荒政思想成熟;荒政治理体系化、制度完备;立法保障;财政投入大;民间力量广泛参与。

(3)评价:荒政关乎国家稳定,体现仁政思想,历代王朝无不重视并取得了一定成效,对后世影响深远囿于时代和阶级的局限,古代荒政治理效能有限,不可能从根本上解决备荒、救荒的问题。

26.【分析】本题主要考查我国古代的基层管理制度。第一小问要结合古代思想发展的特征来分析;第二小问要结合古代地方管理制度和思想的特点以及影响来分析。

【解答】(1)关于“内容”:根据材料“劝课农桑、兴修水利、鼓励民间养殖牲畜以尽力富民”可得出重视生产,提升民众生活水平;根据材料“吕坤积极劝导为人父母者有义务送子弟去社学读书。通过普及社学,培养明理之人,使其遵纪守法”可得出教化百姓,提高村民道德素养;根据材料“求官府注意照顾贫民以及鳏寡孤独者,对符合条件而所在官府应该收养却没有收养的官员给予惩罚”可得出关爱弱势群体,稳定乡村秩序。

(2)关于“优秀品质”:根据材料“刚正严明、扶植良善、关心民瘼”“对上刚正峭直、直言进谏,对下办事公正,深得百姓爱戴”并结合所学知识,不难发现吕坤具有刚正不阿、胸怀天下、一心为公、以民为本、勇于担当等优秀品质。

故答案为:

(1)内容:重视生产,提升民众生活水平;教化百姓,提高村民道德素养;关爱弱势群体,稳定乡村秩序。

(2)优秀品质:刚正不阿;胸怀天下;一心为公;以民为本;勇于担当。

27.【分析】本题主要考查中国古代基层组织形态与基层社会治理、中西方文化交流,考生可根据材料“元代制度,一部分袭取汉制,……一部分则保持蒙古旧法”“但吸收汉化的态度,并不积极……也始终未能完全脱离游牧民族的本色”分析。

【解答】本题考查国家制度与社会治理、民族关系或文明发展趋势等。材料述说了元朝的政治组织及其治国思想仍含相当部族化成分,材料“元代制度,一部分袭取汉制,……一部分则保持蒙古旧法”“但吸收汉化的态度,并不积极……也始终未能完全脱离游牧民族的本色”,有创新与变革也有其保守落后偏见的一面,因此可从中央与地方官制拟题,也可从民族关系与民族政策方面入手,也可从文化传承、多元文化碰撞与交流等阐述。

故答案为:

论点:制度创新攸关国运兴衰。

论述:蒙古入主中原建立元朝后,在政治制度设计上既展现了学习汉族先进的制度文化,又保留本民族的传统。如中央官制上设中书省为最高行政机关,统领六部并兼管部分辖地,同时又设枢密院、御史台等中央机构。在地方设行中书省,改变了原来宋代地方行政管理体制,加强了中央集权,促进了民族交融,巩固了统一的多民族国家,这是我国古代地方行政制度重大改革并影响后世。但由于未能进一步根据时势变化及时革新社会制度,结果导致严重统治危机,最终百年而亡。

因此,政治制度的设计必须充分考虑国情与实际,吸收经验、与时俱进,只有这样才能促进国家稳定发展和社会进步。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理