宁夏海原第一高级中学校2020-2021学年高二下学期期末考试语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 宁夏海原第一高级中学校2020-2021学年高二下学期期末考试语文试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 165.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-03 17:47:30 | ||

图片预览

文档简介

海原第一高级中学校2020—2021学年第二学期期末考试

高二语文试卷

注意事项:

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

(阅读题,共70分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

以生态文明视角发现乡村的价值[]

看待乡村,人们习惯用工业文明的视角,也就是以工业化、城市化标准衡量乡村,最常见的评价指标是规模效益。在这样的视角下,乡村的生产和消费似乎都变得不“经济”,也无法成为人们获取经济利益的场域。因此,在一些人看来,乡村只能依附于城市。

然而,当我们换个评价体系,以生态文明视角看待乡村时,就会发现它在现代社会的独特价值。

事实上,乡村文明以尊重自然、敬畏自然为基础,无论是生产方式、生活方式,还是信仰与习俗,都维系着人与环境、人与自然的和谐。由此就能发现,乡村完全可以发展可循环利用的智慧农业,而不是依靠化肥、农药、除草剂伤害环境或“有水快流”的掠夺性农业。乡村生活,也可以相对超脱“时间就是金钱”的经济属性,寻求与大自然更合拍的生活节奏,缔造有利于生态、生活和生命健康的生活状态。更重要的是,乡村具有传统文化的保存功能,可以成为刻板都市生活的精神后花园。

如果说,工业文明理念让人们更注重生产结果,更追求财富,生态文明理念则给予生产和生活过程同等重视,因而更能发掘生命的意义,洞察生活的幸福。

现在乡村建设的问题,不少是因为人们习惯于把城市文明机械地移植到乡村,诸如“用城市建设的思路改造乡村”“就地城市化”等想法,其实是把城市问题复制到了乡村,甚至用一个存在问题的模式替代了乡村最美好的东西。比如,把城市的垃圾处置方式移植到乡村后,乡村生产与生活之间的有机循环被消灭了。在乡村,农民生产的绝大多数东西都可以得到有效的综合利用,生活垃圾以及动物的粪便,更可以变成有机肥回到农田。可惜,这一有机循环文化在错误的理念支配下被消灭了,于是出现了秸秆焚烧、动物粪便污染以及垃圾收集、运输、填埋等问题。

乡村有自身的发展规律,以生态文明的理念去理解,乡村像是一座尘封的宝库,又像是一件精雕细琢的工艺品。怀着一颗敬畏的心去对待它、体会它,就会发现其中不可替代的价值。1992年,1575名科学家曾发表了一份《世界科学家对人类的警告》,开头就说“人类和自然正走上一条相互抵触的道路”,这正是与工业时代的过度索取有关。

生态文明视角下的乡村,承载了中国传统中“天人合一”的生活哲学,始终哺育着田园牧歌式的生活理想。农民的明哲适度,似乎是永恒的。乡村的自然、自足、自养、自乐,是乡村生活的最大魅力;顺应自然、有限利用资源、可持续发展以及智慧产业,则是乡村的最大财富。因此,新型的城乡关系,一定是尊重城乡差异基础上的互补。而美丽乡村建设,也是要把乡村建设得更像乡村,而不是用城市替代乡村,或在乡村复制城市。

1.下列各项是对生态文明下的乡村“在现代社会的独特价值”的阐述,不正确的一项是

(

)(3分)

A.乡村文明以尊重自然、敬畏自然为基础,无论是生产方式、生活方式,还是信仰与习俗,都维系着人与环境、人与自然的和谐。

B.乡村可以发展可循环利用的智慧农业,比如农民生产的绝大多数东西都可以得到有效的综合利用,生活垃圾以及动物的粪便,更可以变成有机肥回到农田。

C.乡村生活,可以相对超脱“时间就是金钱”的经济属性,寻求与大自然更合拍的生活节奏,缔造有利于生态、生活和生命健康的生活状态。

D.乡村具有传统文化的保存功能,可以成为刻板都市生活的精神后花园。它承载了中国传统中“天人合一”的生活哲学,始终哺育着田园牧歌式的生活理想。

2.下列理解和分析,符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.人们总是以工业文明的视角看待乡村,也就是用规模效益这一评价指标来衡量乡村,其得出的结论是乡村无法成为人们获取经济利益的场域。

B.乡村中出现秸秆焚烧、动物粪便污染以及垃圾收集、运输、填埋等破坏有机循环的问题,都是受到工业文明这一错误理念支配的结果。

C.在生态文明理念支配下进行美丽乡村建设,是要把乡村建设得更像乡村,而不是用城市替代乡村,或在乡村复制城市,也就是说,乡村建设不要移植城市文明。

D.因为工业文明理念让人们更注重生产结果,更追求财富,所以出现向自然过度索取的情况,从而导致人类和自然产生相互抵触的问题。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(

)(3分)

A.以生态文明的理念去理解乡村,会发现乡村像是一座尘封的宝库和一件精美的工艺品,我们遵循乡村自身的发展规律,怀着一颗敬畏的心去看待它,就会发现其独到的价值。

B.乡村生活的最大魅力在于乡村的自然、自足、自养、自乐,乡村的最大财富则在于顺应自然、有限利用资源、可持续发展以及智慧产业。

C.“乡村只能依附于城市”“用城市建设的思路改造乡村”“就地城市化”,这些想法和做法符合工业文明理念。

D.城乡建设在尊重城乡差异基础上形成互补,发现乡村的价值并充分挖掘、利用,从而达到利益的最大化,这符合生态文明的理念。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面4~6题。

材料一:

“云教育”是指基于云计算应用的教育平台服务。集教学、管理、学习等于一体,它搭建了一个可供教育主管部门、学校、教师、学生以及家长分工协作的在线平台,从而共同达成教学目标和育人任务。近年来,“云教育”受到国内外众多教育界人士关注,此次疫情的发生让“云教育”在我国得以大面积推广。有关“云教育”的诸多尝试都是一次次“破冰”之旅,正在改变着当下的教育生态。不可否认,在实践过程中,“云教育”在新技术的运用、教学内容的设计、教育质量的保证等方面还存在一些问题。同时,“云教育”不可能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用。当正常的教育教学秩序逐渐恢复,相信有关“云教育”的探索不会也不应停滞。如何推进线上线下教育更好地融合,“云教育”如何继续发挥应有作用、扮演好恰当角色,给大中小学各学段的教育注入新活力,助力教育教学质量全面提升,是下一阶段需要继续探索的课题。随着教育改革创新的不断深入,“云教育”带给我们的有关未来教育的诸多绚丽想象,有望逐步成为更加鲜活的现实。

(摘编自杨国营《云教育拓展未来教育想象空间》

材料二:

教育部会同工信部开通了国家中小学网络云平台,能满足5000万学生同时在线学习。自2月17日开通以来,该平台已开设119门学科课程。截至3月24号,共播出小学、初中、普通高中课程1917节,浏览量累计达到了9.94

亿次,通过平台进行在线学习的学生累计超过了1.95亿人次。据统计,目前全国教学点数字教育资源全覆盖项目惠及边远贫困地区400

多万名学生,国家数字教育资源公共服务体系基本建立,超过60%的教师和近50%的学生开通网络学习空间,逐步实现“校校用平台、班班用资源、人人用空间”。中国教育部部长陈宝生说:“新一代信息技术的发展为中国教育带来了新的发展契机。

(摘编自“中国新闻网”)

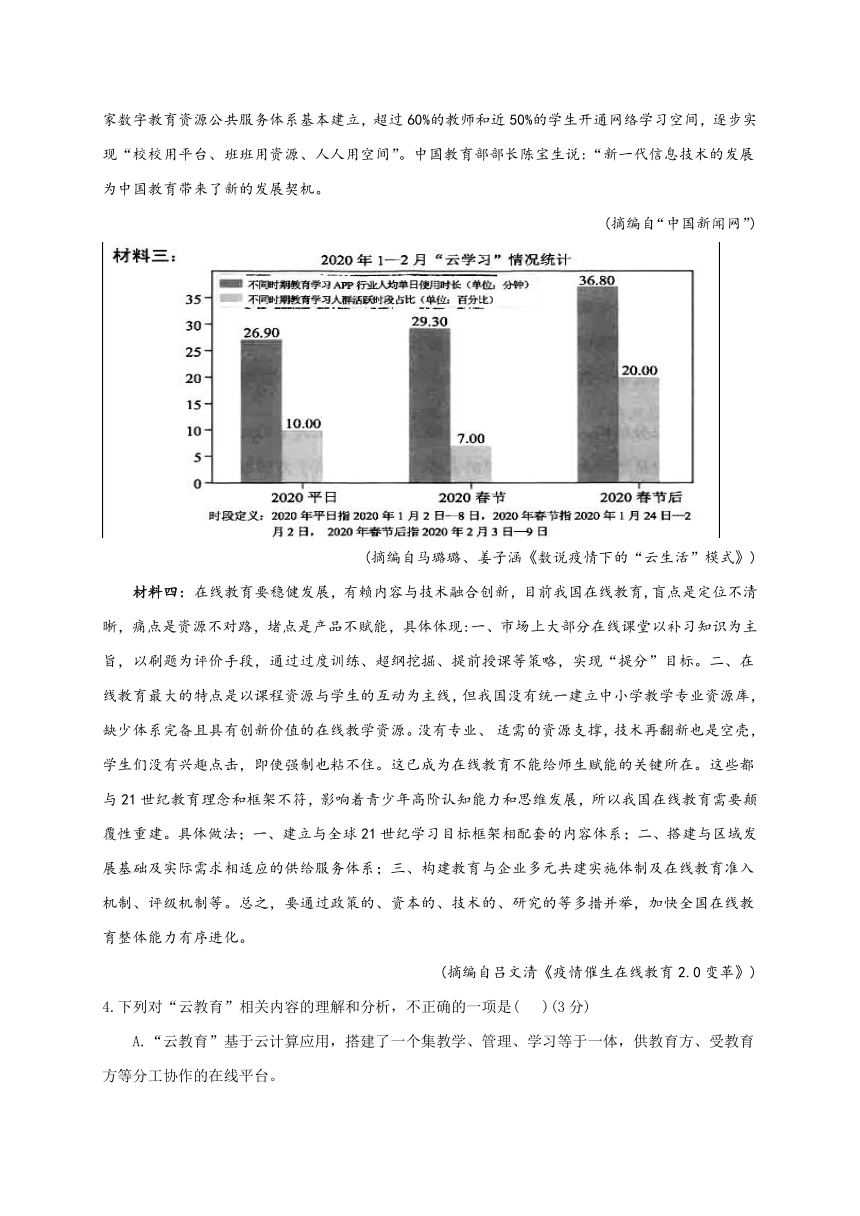

(摘编自马璐璐、姜子涵《数说疫情下的“云生活”模式》)

材料四:

在线教育要稳健发展,有赖内容与技术融合创新,目前我国在线教育,盲点是定位不清晰,痛点是资源不对路,堵点是产品不赋能,具体体现:一、市场上大部分在线课堂以补习知识为主旨,以刷题为评价手段,通过过度训练、超纲挖掘、提前授课等策略,实现“提分”目标。二、在线教育最大的特点是以课程资源与学生的互动为主线,但我国没有统一建立中小学教学专业资源库,缺少体系完备且具有创新价值的在线教学资源。没有专业、

适需的资源支撑,技术再翻新也是空壳,学生们没有兴趣点击,即使强制也粘不住。这已成为在线教育不能给师生赋能的关键所在。这些都与21世纪教育理念和框架不符,影响着青少年高阶认知能力和思维发展,所以我国在线教育需要颠覆性重建。具体做法;一、建立与全球21世纪学习目标框架相配套的内容体系;二、搭建与区域发展基础及实际需求相适应的供给服务体系;三、构建教育与企业多元共建实施体制及在线教育准入机制、评级机制等。总之,要通过政策的、资本的、技术的、研究的等多措并举,加快全国在线教育整体能力有序进化。

(摘编自吕文清《疫情催生在线教育2.0变革》)

4.下列对“云教育”相关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.“云教育”基于云计算应用,搭建了一个集教学、管理、学习等于一体,供教育方、受教育方等分工协作的在线平台。

B.“云教育”在我国已经得到了大面积的推广,正在改变着当下的教育生态,让我们对未来教育产生了许多绚丽的想象。

C.春节后我国教育学习APP行业人均单日使用时长较春节增加7.5分钟,教育学习人群活跃时段的占比较平日增加一倍。

D.据统计,自2月17日至3月24日,已经有近2亿人次在国家中小学网络云平台在线完成了百余门学科课程的学习。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.数字教育资源公共服务体系的基本建立,是我国在线教育的一次破冰之旅,但在线教育在定位、资源、产品等方面的不足阻碍自身发展。

B.云教育所搭建的平台能助力教育教学质量提升,可以共同达成教学目标和实现育人任务,但是不管在任何时代,它都不能取代线下教育。

C.建立与21世纪学习目标框架相配套的内容体系,提供体系完备且有创新价值的在线教学资源,这是在线教育能够给师生赋能的关键所在。

D.综合以上材料可见,新一代信息技术的发展为中国教育带来了新的发展契机,目前我们须多措并举,加快在线教育整体能力的有序进化。

6.请结合材料简要分析我国“云教育”的发展趋势。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)?

阅读下面的文字,完成7~9题。

改

造

许

行

“你说说,为什么一提起蒋介石你就立正?是不是……”

我的话还未说完,那个国民党军队的被俘连长,早就又“叭”一下子来了个立正,因为他听到我提“蒋介石”了。

这可把我气坏了,若不是解放军的纪律管着,早就给他一巴掌了。

“你算反动到底啦!”

“长官,我也想改,可不知为啥。一说到那个人就禁不住这样做了……”

“我看你要陪他殉葬啦。”我狠狠地说。“不,长官,我要改造思想,我要重新做人。”

那个俘虏连长很诚恳地说。

“就凭你对蒋介石的这个迷信态度,你还能……”

谁知我的话里一提蒋介石。他又“叭”一下子来了个立正。

这回我终于忍不住了,一杵子把他打了个趔趄,并且厉声说:

“再立正,我就打断你的腿!”

“长官,你打吧!过去我这也是被打出来的。那时我还是个排副,就因为说到那个人没有立正,被团政训处长知道了,把我弄去好一顿揍,揍完了对我进行单兵训练,他说一句那个人的名字,我马上就来个立正,稍慢一点就挨打,有时他趁我不注意冷不防一提到那个人的名字,我没反应过来,便又是一顿毒打……从那以后落下这个毛病,不管在什么时间地点,一说到那个人的名字就立正。弄得像个神经病似的,可却受到嘉奖,说这是对领袖的忠诚……长官,你打吧!你狠狠地打一顿也许能打好呢。长官,你就打吧打吧!”俘虏连长说着就痛苦地哭了,而且恳切求我打他。

这可怪了。可听得出来,他连“蒋介石”三个字都回避提,生怕引起自己的条件反射,不能怀疑他的这些话的真诚。

他闹得我有些傻眼了,不知该怎么办啦。

1948年我在管理国民党军队的俘虏时,遇到了这么一件事。当时那个俘虏大队里都是国民党连以下的军官,是想把他们改造改造好使用,未曾想到竞遇到这么一个家伙。

“政委,咱们揍他一顿吧,也许能揍过来呢。”我向大队政委请求说。

“不得胡来!咱们还能用国民党军队的方法吗?你以为你揍他,就是揍他一个人吗?”

嗬!好家伙,政委把问题提得这么高。

“那么……”我心生忐忑。

“你去让军医给他看看。”

当时医护水平有限,自然看不出个究竟来,也没有啥医疗办法。以后集训完了,其他俘虏作了安排,他因这个问题未解决,便打发回了家。

事隔30年,“文化大革命”后,我到河北一个县里去参观,意外地在街上遇到他,他坐在一个轮椅里,隔老远就认出我来。

“教导员,教导员!”他挺有感情地扯着嗓子喊我。

他头发花白,面容憔悴,显得非常苍老,而且两条腿已经坏了。我问他腿怎么坏的,他说因为那个毛病没有改掉,叫“红卫兵”给打的,若不是有位关在“牛棚”的医生给说一句话,差一点就要没命啦!

我听了毛骨悚然,生活竟是这样的一部史书。打断了他两条腿,当然就没法立正了,这倒是一种彻底的改造方法。于是我情不自禁地说:

“你这一辈子叫蒋介石给坑啦!”

天啊!我非常难过地注意到:在我说“蒋介石”三个字时,他那坐在轮椅中的上身,仍 然向前一挺,做了个立正的姿势。

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)(3分)

A.小说采用第一人称,给读者真实可信的感觉,增强了作品的感染力。“我”既是事件的参与者,更成为主人公命运的见证人和思考者。

B.面对主人公“文革”中的遭遇,“我”的“生活竟是这样的一部史书”的感慨,升华了小说的主题,引导读者开掘小说更深层次的内涵。

C.结尾的细节描写,仿佛电影中的特写镜头,凸显了人物形象,增强了人物的悲剧性,可谓“言有尽而意无穷”。

D.小说情节的脉络为:不惯立正——被迫立正——习惯立正——因立正断腿——轮椅立正,这些情节塑造了一个顽固不化的战俘形象。

8.小说写的是一个改造战俘的故事,有人认为以“立正”为题会更好。你更喜欢哪个标题,请从不

同的角度说出你的理由。(6分)

9.有评论家评论《孔乙己》说:“孔乙己断的不只是腿。”这话也适用于本文主人公。请结合此文本

和《孔乙己》分析,两人除了腿,还“断”了什么?(6分)

二、古代诗文阅读(34分)?

(一)文言文阅读(本题共5小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

萧相国何者,沛丰人也。高祖为亭长,常左右之。及高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王以何为丞相项王与诸侯屠烧咸阳而去汉王所以具知天下厄塞户口多少强弱之处民所疾苦者以何具得秦图书也

何进言韩信,汉王以信为大将军。汉王引兵东定三秦,何以丞相留收巴蜀,填抚谕告,使给军食。汉二年,汉王与诸侯击楚,何守关中,侍太子,治栎阳。为法令约束,立宗庙社稷宫室县邑。辄奏上,可,许以从事;即不及奏上,辄以便宜施行,上来以闻。汉五年,既杀项羽,定天下,论功行封。群臣争功,岁余功不决。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。功臣皆曰:“臣等身被坚执锐,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?”高帝曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”高帝曰:“夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。今诸君徒能得走兽耳,功狗也。至如萧何,发踪指示,功人也。且诸君独以身随我,多者两三人。今萧何举宗数十人皆随我,功不可忘也。”群臣皆莫敢言。汉十一年,陈豨反,高祖自将,至邯郸。未罢,淮阴侯谋反关中,吕后用萧何计,诛淮阴侯。上已闻淮阴侯诛,使使拜丞相何为相国,益封五千户,令卒五百人一都尉为相国卫。诸君皆贺,召平独吊。召平谓相国曰:“祸自此始矣。愿君让封勿受,悉以家私财佐军,则上心说。”相国从其计,高帝乃大喜。

(节选自《史记·萧相国世家》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)(3分)

A.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳/而去汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者以何/具得秦图书也/

B.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳而去/汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者以何/具得秦图书也/

C.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳/而去汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者/以何具得秦图书也/

D.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳而去/汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者/以何具得秦图书也/

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是(

)(3分)

A.亭长是管理亭的官吏。亭即驿亭,是由驿站所设置的供行旅途中歇宿的处所。

B.关中是古代地区名,所指范围大小不一,一般泛指函谷关以西战国末秦故地。

C.所食邑即收食禄的封地,由皇帝封赐给臣下,受封者以其中民户赋税为食禄。

D.相国是辅佐君主治理国政的最高长官。韩信死后,丞相萧何被刘邦拜为相国。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.萧何勤勤恳恳,长期辅佐刘邦。萧何在刘邦做亭长时就经常帮助他。楚汉战争中,萧何以丞相身份留守巴蜀、关中,使刘邦有稳固的后方。

B.萧何深谋远虑,志在经世济民。汉军攻入咸阳,将士们忙着哄抢财宝,萧何却收藏秦律令图籍档案,使刘邦能了解天下地形、户口等情况。

C.萧何不善征战,论功却排第一。天下平定论功行赏时,刘邦以狗猎为喻,坚持认为萧何之功最高。经过刘邦的开导,武将们对萧何心悦诚服。

D.萧何忠于刘邦,献计斩杀韩信。楚汉战争中,萧何为帮助刘邦战胜项羽,举荐了韩信;刘邦称帝后,因韩信谋反,萧何又帮吕后杀死了韩信。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)辄奏上,可,许以从事;即不及奏上,辄以便宜施行,上来以闻。

(2)今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)?

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

西江月·题溧阳三塔寺

张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水连天,飞起沙鸥一片。

【注】①三塔湖,在溧阳县西七十里,傍三塔湖而建,寒光亭也在湖边。②这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自健康还宣城途径溧阳时所作.三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(

)(3分)

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”做铺垫。

B.三四句写“东风”“杨柳”,注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

C.五六句表达了词人看惯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

D.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又能体现再次来此的欣喜。

15.本词的结尾两句意境旷远,余音绕梁,请赏析其精妙之处。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)苏轼在《赤壁赋》中感慨人生短促、人很渺小的句子是“

,

”。

(2)杜甫《登高》中“

,

”一联,道出了郁积诗人心中的自身之苦、国运之恨,以及无限悲凉难以排遣的情绪。

(3)《白雪歌送武判官归京》“

,

”用浪漫夸张的手法,描写出沙漠冰封、乌云密布的景象。

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

与传统文化密切相关的历史小说是网络文学中最为成熟也最受欢迎的类型之一,这与我国绵延久远的重史精神和说史传统是分不开的。中华民族漫长的发展史是网络文学取之不尽、用之不竭的资源宝库,卷轶浩繁的史学著作更为网络作家提供了

的“宝典”,( )除了在历史背景中创造读者喜闻乐见的故事情节之外,借助文学想象返回

的历史现场,通过审美化、形象化和充满网络特性的书写为民族精神画像,体悟影响历史前进的多重动力,并从激荡人心的历史事件中探寻人物的精神世界和理想情怀,

激发读者的身份认同感和民族自豪感,这是网络文学在新时代的新使命。在历史类型创作中,应当处理好历史的现实性与文学的可能性之间的关系,作家应当尊重已经发生过的历史现实,不歪曲和身改历史,不向读者

错误的历史知识,不丑化、污化和戏说曾经为历史发展作出贡献、构建民族心灵史和精神史有重大作用的历史。网络小说应该在历史的空白处施展想象力,以此探索历史发展更多的可能性,而不能通过反道德反伦理、反人性反理性和反情感反逻辑的荒谬故事去验证历史的“不可能性”。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.厚重 风流云散 因而 传递

B.厚重 风起云涌 从而 传递

C.沉重 风起云涌 因而 传达

D.沉重 风流云散 从而 传达

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)(3分)

A.网络作家们也从流传至今的传统文化遗产中寻找到了充足的素材。

B.网络作家们也从留传至今的传统文化遗产中寻找到了充足的素材。

C.流传至今的传统文化遗产也为网络写作准备了充足的素材。

D.留传至今的传统文化遗产也为网络写作准备了充足的素材。

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)(3分)

A.不戏说、丑化和污化曾经为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史人物。

B.不丑化、污化和戏说曾经为历史发展作出贡献、建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史。

C.不戏说、污化和丑化曾经为历史发展作出贡献、建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史人物。

D.不污化、戏说和丑化曾经为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史。

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过16个字。(6分)

比利时科学家的研究团队借助实验数据与力学模型,对变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性进行了分析,发现变色龙舌头上黏液的黏合性能足以在没有其他因素的情况下起效。根据黏性的测量数据,研究者建立了一个模型用以描述

。研究者发现,这种机制能够很好

。他们总结说,由于变色龙

,以及其舌头与猎物之间有较大的接触面积,足以让其捕食猎物。

(1)

(2)

(3)

21.下面是光明中学的一则邀请函的初稿,其中有五处在用语、标点上不合要求,请找出并作修改。(5分)

邀请函

敬爱的涂伯毅爷爷:

2020年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,我校拟于10月23日上午10点在学校风雨操场举行《传承英雄精神,建设强大祖国》纪念活动。特邀您参加活动,并做主题发言。全校师生热切期盼能倾听您的英雄事迹。如蒙您的应允,我们将敬谢不敏。重阳节也要来了,在此祝您节日快乐,身体安康!

光明中学

2020年10月16日

四、写作(60分)

22.

阅读下面的材料,根据要求作文。

改革开放40多年来,红色电影热播,红色旅游兴起,红色歌谣传唱,红色经典进入教材,唤醒了人们心底美好的记忆,红色文化热满足了大众对红色文化的情感期盼和精神寄托,使不同年龄的人有了不同的感悟和收获,这就是红色文化超越时空的魅力所在。2021年是中国共产党成立100周年,光明中学为此开展了

“学红色文化,做时代新人”的演讲比赛。

假如你是光明中学的一名学生,请根据要求写一篇演讲稿,展现你的思考与认识,要求综合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。字数不少于800字。

海原第一高级中学校2020——2021学年第二学期期末

语文答案

一、1.A(A项是乡村自身的特点,也是乡村在现代社会具有独特价值的原因。)

2.D(A项工业文明视角不等同于规模效益这一评价指标,规模效益是最常见的评价指标,不是唯一的。B项“都是”这一说法太绝对。C项“乡村建设不要移植城市文明,要避免城镇化”曲解文意。)

3.D(生态文明理念追求生态的和谐,不会一味追求利益最大化。)

二、(一)4.D

(曲解文意,选项中“完成了百余门学科课程的学习”错误,原文表述为“该平台已开设119门学科课程”)

5.B

(说法绝对。选项中“但是不管在任何时代,它都不能取代线下教育”错误,原文表述没有“不管任何时代”之意)

6.线上线下教育的充分融合将使“云教育”成为线下教育的重要补充,助力教育教学质

量的提升。教育行政管理部门的重视与推动将促进“云教育”继续发展。随着内容与技术的融合创新,“云教育”整体能力得到有序进化。(答出一点给2分)

7.

D.“顽固不化的战俘形象”错。本文主人公主观改造意识极强。

8.

答案一:更喜欢“立正”这个标题,理由如下:

①结构上,立正这一动作贯穿全文,小说紧紧围绕这个点,以连环式情节链贯穿全篇,一波三折,曲折有致。

②人物上,通过一次次“立正”,人物形象不断丰富,人物命运的悲剧性不断加深。

③主旨上,主人公的命运因“立正”而起伏跌宕,凸显了历史与社会的洪流对人性的扭曲与摧残。

④艺术上,因“立正”而被彻底剥夺站立的资格,形成了反讽、荒诞与黑色幽默的效果。

答案二:更喜欢“改造”,理由如下:

①内容上,小说的主体是一个改造战俘的故事,围绕“改造”是否成功来展开情节。

②主旨上,主人公被打断双腿,上身仍在轮椅上立正,宣告“改造”彻底失败,凸显了历史与社会的洪流对人性的扭曲与摧残。

③主人物上,在一次次改造中,逐步丰富了主人公的人物形象,突出了人物命运的悲剧性。

9.

①孔乙己除了断腿还断了(丧失了)谋生能力和做人的尊严。他百无一用,穷困潦倒,终因切书被打断双腿,被人践踏、嘲笑。

②本文主人公除了断腿,还被扭曲,摧残了人性,“断”了(丧失了)思考的能力和完整的人格。

③主人公历经数次“改造”,先被打成条件反射式地“立正”,积习难改,最终因“立正”被彻底剥夺了站立的资格。人性、思想和尊严被“立正”、被扭曲、被摧残。

10.

D

11.A.文中“是由驿站所设置的供行旅途中歇宿的处所。”是唐代“邮亭”之意。唐诗长亭送别常取此意。本文中秦置之“亭”乃地方最基层的行政单位。

12.C.从原文“群臣皆莫敢言”可知,“心悦诚服”明显错误。惮于皇权天威罢了。

13(1)诸事总要奏请汉王,获准了就执行;倘若来不及奏请,就根据情况酌情处理,汉王来了再报告。

(2)如今萧何没有汗马功劳,只管管文书案卷,发发议论,不打仗,反倒功居我等之上,为什么?

14.C项,“彻底解脱”不当,“此心到处悠然”,不仅是在说自己的心境无论到哪儿总是悠闲安适,更包含着自己这颗备受折磨、无力回天的心只能随遇而安,自寻解脱的意思。

15.

[答案]

①动静结合,水天一色为静景,沙鸥自由翱翔为动景。一静一动,描绘出一幅充满了蓬勃生气的画面。②以景结情,结尾两句用水天一色、沙鸥飞起的和谐之景,表达词人对于世路尘俗的鄙弃憎恶,对于返归自然恬适愉快的喜爱之情。

16.(1)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。(2)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(3)瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝

17.B

。第一组,厚重:丰富而贵重。沉重:沉静庄重。由“宝典”可知应选“厚重”。

第二组,风流云散:指原常相聚的人飘零离散。风起云涌:形容雄浑磅礴之势;也比喻事物迅速发展,声势浩大。修饰“历史现场”,填入“风起云涌”。

第三组,因而,前后有明显的因果关系;从而,表示结果或进一步的行动。根据语境“激发读者的身份认同感和民族自豪感”,填入“从而”。

第四组,传递,递过去,辗转递送;传达,传告,使知道。根据语境“错误的历史知识”,填入“传递”。

18.C

此题考查衔接句子的能力。首先认真阅读文段,了解大意;然后可以根据空句的位置来判断,还可以根据上下文语境的提示来分析衔接的内容。要求选择语意连贯,逻辑严密的句子。

根据括号前句子“卷轶浩繁的史学著作更为网络作家提供了……”,按句式一致的原则,括号内应该是“传统文化”开头,排除AB;

“留传”“流传”都有传至后世之意,但“留传”多用于有主观意愿,排除D。

19.A

原句“不丑化污化戏说曾经为历史发展作出贡献构建民族心灵史和精神史有重大作用的历史”中,“不丑化污化戏说”语序不当,改为“戏说、丑化和污化”,因为“戏说、丑化和污化”三个词语有语意上的递进关系;“为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用”,搭配不当,不是历史,而应是“历史人物”;成分残缺,“有”字前面的状语需要有介词“对”。

20.【答案】变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制

解释不同品种变色龙的捕食能力

唾液的高黏性

【详解】这段文字是介绍变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性。

第一处,前面介绍“变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性”,后面说“这种机制”可以“捕食猎物”,由此可知,横线上的内容应该是说变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制;

第二处,根据后面“他们总结说”“由于……以及其舌头与猎物之间有较大的接触面积,足以让其捕食猎物”可知,后面是从前面得出的结论,故横线处应是说“变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制”可以解释不同种类变色龙的捕食能力;

第三处,由“由于……”和“以及……”可知,前面是分析变色龙捕食猎物的原因,再结合前面的捕食机制可知,横线处应是说变色龙唾液的高黏性。

21.

参考答案:

(1)“敬爱的涂伯毅爷爷”改为:“敬爱的涂伯毅先生”或“敬爱的涂伯毅英雄”;(2)传承英雄精神,建设强大祖国》改为“传承英雄精神,建设强大祖国”;(3)“倾听”改为:“聆听”;(4)“敬谢不敏”改为:“感激不尽”;(5)“也要来了”改为:“即将来临”

【评分说明】5分,每处1分,找出并修改正确给1分

22.略。

高二语文试卷

注意事项:

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

(阅读题,共70分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

以生态文明视角发现乡村的价值[]

看待乡村,人们习惯用工业文明的视角,也就是以工业化、城市化标准衡量乡村,最常见的评价指标是规模效益。在这样的视角下,乡村的生产和消费似乎都变得不“经济”,也无法成为人们获取经济利益的场域。因此,在一些人看来,乡村只能依附于城市。

然而,当我们换个评价体系,以生态文明视角看待乡村时,就会发现它在现代社会的独特价值。

事实上,乡村文明以尊重自然、敬畏自然为基础,无论是生产方式、生活方式,还是信仰与习俗,都维系着人与环境、人与自然的和谐。由此就能发现,乡村完全可以发展可循环利用的智慧农业,而不是依靠化肥、农药、除草剂伤害环境或“有水快流”的掠夺性农业。乡村生活,也可以相对超脱“时间就是金钱”的经济属性,寻求与大自然更合拍的生活节奏,缔造有利于生态、生活和生命健康的生活状态。更重要的是,乡村具有传统文化的保存功能,可以成为刻板都市生活的精神后花园。

如果说,工业文明理念让人们更注重生产结果,更追求财富,生态文明理念则给予生产和生活过程同等重视,因而更能发掘生命的意义,洞察生活的幸福。

现在乡村建设的问题,不少是因为人们习惯于把城市文明机械地移植到乡村,诸如“用城市建设的思路改造乡村”“就地城市化”等想法,其实是把城市问题复制到了乡村,甚至用一个存在问题的模式替代了乡村最美好的东西。比如,把城市的垃圾处置方式移植到乡村后,乡村生产与生活之间的有机循环被消灭了。在乡村,农民生产的绝大多数东西都可以得到有效的综合利用,生活垃圾以及动物的粪便,更可以变成有机肥回到农田。可惜,这一有机循环文化在错误的理念支配下被消灭了,于是出现了秸秆焚烧、动物粪便污染以及垃圾收集、运输、填埋等问题。

乡村有自身的发展规律,以生态文明的理念去理解,乡村像是一座尘封的宝库,又像是一件精雕细琢的工艺品。怀着一颗敬畏的心去对待它、体会它,就会发现其中不可替代的价值。1992年,1575名科学家曾发表了一份《世界科学家对人类的警告》,开头就说“人类和自然正走上一条相互抵触的道路”,这正是与工业时代的过度索取有关。

生态文明视角下的乡村,承载了中国传统中“天人合一”的生活哲学,始终哺育着田园牧歌式的生活理想。农民的明哲适度,似乎是永恒的。乡村的自然、自足、自养、自乐,是乡村生活的最大魅力;顺应自然、有限利用资源、可持续发展以及智慧产业,则是乡村的最大财富。因此,新型的城乡关系,一定是尊重城乡差异基础上的互补。而美丽乡村建设,也是要把乡村建设得更像乡村,而不是用城市替代乡村,或在乡村复制城市。

1.下列各项是对生态文明下的乡村“在现代社会的独特价值”的阐述,不正确的一项是

(

)(3分)

A.乡村文明以尊重自然、敬畏自然为基础,无论是生产方式、生活方式,还是信仰与习俗,都维系着人与环境、人与自然的和谐。

B.乡村可以发展可循环利用的智慧农业,比如农民生产的绝大多数东西都可以得到有效的综合利用,生活垃圾以及动物的粪便,更可以变成有机肥回到农田。

C.乡村生活,可以相对超脱“时间就是金钱”的经济属性,寻求与大自然更合拍的生活节奏,缔造有利于生态、生活和生命健康的生活状态。

D.乡村具有传统文化的保存功能,可以成为刻板都市生活的精神后花园。它承载了中国传统中“天人合一”的生活哲学,始终哺育着田园牧歌式的生活理想。

2.下列理解和分析,符合原文意思的一项是(

)(3分)

A.人们总是以工业文明的视角看待乡村,也就是用规模效益这一评价指标来衡量乡村,其得出的结论是乡村无法成为人们获取经济利益的场域。

B.乡村中出现秸秆焚烧、动物粪便污染以及垃圾收集、运输、填埋等破坏有机循环的问题,都是受到工业文明这一错误理念支配的结果。

C.在生态文明理念支配下进行美丽乡村建设,是要把乡村建设得更像乡村,而不是用城市替代乡村,或在乡村复制城市,也就是说,乡村建设不要移植城市文明。

D.因为工业文明理念让人们更注重生产结果,更追求财富,所以出现向自然过度索取的情况,从而导致人类和自然产生相互抵触的问题。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(

)(3分)

A.以生态文明的理念去理解乡村,会发现乡村像是一座尘封的宝库和一件精美的工艺品,我们遵循乡村自身的发展规律,怀着一颗敬畏的心去看待它,就会发现其独到的价值。

B.乡村生活的最大魅力在于乡村的自然、自足、自养、自乐,乡村的最大财富则在于顺应自然、有限利用资源、可持续发展以及智慧产业。

C.“乡村只能依附于城市”“用城市建设的思路改造乡村”“就地城市化”,这些想法和做法符合工业文明理念。

D.城乡建设在尊重城乡差异基础上形成互补,发现乡村的价值并充分挖掘、利用,从而达到利益的最大化,这符合生态文明的理念。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面4~6题。

材料一:

“云教育”是指基于云计算应用的教育平台服务。集教学、管理、学习等于一体,它搭建了一个可供教育主管部门、学校、教师、学生以及家长分工协作的在线平台,从而共同达成教学目标和育人任务。近年来,“云教育”受到国内外众多教育界人士关注,此次疫情的发生让“云教育”在我国得以大面积推广。有关“云教育”的诸多尝试都是一次次“破冰”之旅,正在改变着当下的教育生态。不可否认,在实践过程中,“云教育”在新技术的运用、教学内容的设计、教育质量的保证等方面还存在一些问题。同时,“云教育”不可能完全代替线下教育,传统课堂仍具有无可取代的重要作用。当正常的教育教学秩序逐渐恢复,相信有关“云教育”的探索不会也不应停滞。如何推进线上线下教育更好地融合,“云教育”如何继续发挥应有作用、扮演好恰当角色,给大中小学各学段的教育注入新活力,助力教育教学质量全面提升,是下一阶段需要继续探索的课题。随着教育改革创新的不断深入,“云教育”带给我们的有关未来教育的诸多绚丽想象,有望逐步成为更加鲜活的现实。

(摘编自杨国营《云教育拓展未来教育想象空间》

材料二:

教育部会同工信部开通了国家中小学网络云平台,能满足5000万学生同时在线学习。自2月17日开通以来,该平台已开设119门学科课程。截至3月24号,共播出小学、初中、普通高中课程1917节,浏览量累计达到了9.94

亿次,通过平台进行在线学习的学生累计超过了1.95亿人次。据统计,目前全国教学点数字教育资源全覆盖项目惠及边远贫困地区400

多万名学生,国家数字教育资源公共服务体系基本建立,超过60%的教师和近50%的学生开通网络学习空间,逐步实现“校校用平台、班班用资源、人人用空间”。中国教育部部长陈宝生说:“新一代信息技术的发展为中国教育带来了新的发展契机。

(摘编自“中国新闻网”)

(摘编自马璐璐、姜子涵《数说疫情下的“云生活”模式》)

材料四:

在线教育要稳健发展,有赖内容与技术融合创新,目前我国在线教育,盲点是定位不清晰,痛点是资源不对路,堵点是产品不赋能,具体体现:一、市场上大部分在线课堂以补习知识为主旨,以刷题为评价手段,通过过度训练、超纲挖掘、提前授课等策略,实现“提分”目标。二、在线教育最大的特点是以课程资源与学生的互动为主线,但我国没有统一建立中小学教学专业资源库,缺少体系完备且具有创新价值的在线教学资源。没有专业、

适需的资源支撑,技术再翻新也是空壳,学生们没有兴趣点击,即使强制也粘不住。这已成为在线教育不能给师生赋能的关键所在。这些都与21世纪教育理念和框架不符,影响着青少年高阶认知能力和思维发展,所以我国在线教育需要颠覆性重建。具体做法;一、建立与全球21世纪学习目标框架相配套的内容体系;二、搭建与区域发展基础及实际需求相适应的供给服务体系;三、构建教育与企业多元共建实施体制及在线教育准入机制、评级机制等。总之,要通过政策的、资本的、技术的、研究的等多措并举,加快全国在线教育整体能力有序进化。

(摘编自吕文清《疫情催生在线教育2.0变革》)

4.下列对“云教育”相关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.“云教育”基于云计算应用,搭建了一个集教学、管理、学习等于一体,供教育方、受教育方等分工协作的在线平台。

B.“云教育”在我国已经得到了大面积的推广,正在改变着当下的教育生态,让我们对未来教育产生了许多绚丽的想象。

C.春节后我国教育学习APP行业人均单日使用时长较春节增加7.5分钟,教育学习人群活跃时段的占比较平日增加一倍。

D.据统计,自2月17日至3月24日,已经有近2亿人次在国家中小学网络云平台在线完成了百余门学科课程的学习。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.数字教育资源公共服务体系的基本建立,是我国在线教育的一次破冰之旅,但在线教育在定位、资源、产品等方面的不足阻碍自身发展。

B.云教育所搭建的平台能助力教育教学质量提升,可以共同达成教学目标和实现育人任务,但是不管在任何时代,它都不能取代线下教育。

C.建立与21世纪学习目标框架相配套的内容体系,提供体系完备且有创新价值的在线教学资源,这是在线教育能够给师生赋能的关键所在。

D.综合以上材料可见,新一代信息技术的发展为中国教育带来了新的发展契机,目前我们须多措并举,加快在线教育整体能力的有序进化。

6.请结合材料简要分析我国“云教育”的发展趋势。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)?

阅读下面的文字,完成7~9题。

改

造

许

行

“你说说,为什么一提起蒋介石你就立正?是不是……”

我的话还未说完,那个国民党军队的被俘连长,早就又“叭”一下子来了个立正,因为他听到我提“蒋介石”了。

这可把我气坏了,若不是解放军的纪律管着,早就给他一巴掌了。

“你算反动到底啦!”

“长官,我也想改,可不知为啥。一说到那个人就禁不住这样做了……”

“我看你要陪他殉葬啦。”我狠狠地说。“不,长官,我要改造思想,我要重新做人。”

那个俘虏连长很诚恳地说。

“就凭你对蒋介石的这个迷信态度,你还能……”

谁知我的话里一提蒋介石。他又“叭”一下子来了个立正。

这回我终于忍不住了,一杵子把他打了个趔趄,并且厉声说:

“再立正,我就打断你的腿!”

“长官,你打吧!过去我这也是被打出来的。那时我还是个排副,就因为说到那个人没有立正,被团政训处长知道了,把我弄去好一顿揍,揍完了对我进行单兵训练,他说一句那个人的名字,我马上就来个立正,稍慢一点就挨打,有时他趁我不注意冷不防一提到那个人的名字,我没反应过来,便又是一顿毒打……从那以后落下这个毛病,不管在什么时间地点,一说到那个人的名字就立正。弄得像个神经病似的,可却受到嘉奖,说这是对领袖的忠诚……长官,你打吧!你狠狠地打一顿也许能打好呢。长官,你就打吧打吧!”俘虏连长说着就痛苦地哭了,而且恳切求我打他。

这可怪了。可听得出来,他连“蒋介石”三个字都回避提,生怕引起自己的条件反射,不能怀疑他的这些话的真诚。

他闹得我有些傻眼了,不知该怎么办啦。

1948年我在管理国民党军队的俘虏时,遇到了这么一件事。当时那个俘虏大队里都是国民党连以下的军官,是想把他们改造改造好使用,未曾想到竞遇到这么一个家伙。

“政委,咱们揍他一顿吧,也许能揍过来呢。”我向大队政委请求说。

“不得胡来!咱们还能用国民党军队的方法吗?你以为你揍他,就是揍他一个人吗?”

嗬!好家伙,政委把问题提得这么高。

“那么……”我心生忐忑。

“你去让军医给他看看。”

当时医护水平有限,自然看不出个究竟来,也没有啥医疗办法。以后集训完了,其他俘虏作了安排,他因这个问题未解决,便打发回了家。

事隔30年,“文化大革命”后,我到河北一个县里去参观,意外地在街上遇到他,他坐在一个轮椅里,隔老远就认出我来。

“教导员,教导员!”他挺有感情地扯着嗓子喊我。

他头发花白,面容憔悴,显得非常苍老,而且两条腿已经坏了。我问他腿怎么坏的,他说因为那个毛病没有改掉,叫“红卫兵”给打的,若不是有位关在“牛棚”的医生给说一句话,差一点就要没命啦!

我听了毛骨悚然,生活竟是这样的一部史书。打断了他两条腿,当然就没法立正了,这倒是一种彻底的改造方法。于是我情不自禁地说:

“你这一辈子叫蒋介石给坑啦!”

天啊!我非常难过地注意到:在我说“蒋介石”三个字时,他那坐在轮椅中的上身,仍 然向前一挺,做了个立正的姿势。

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(

)(3分)

A.小说采用第一人称,给读者真实可信的感觉,增强了作品的感染力。“我”既是事件的参与者,更成为主人公命运的见证人和思考者。

B.面对主人公“文革”中的遭遇,“我”的“生活竟是这样的一部史书”的感慨,升华了小说的主题,引导读者开掘小说更深层次的内涵。

C.结尾的细节描写,仿佛电影中的特写镜头,凸显了人物形象,增强了人物的悲剧性,可谓“言有尽而意无穷”。

D.小说情节的脉络为:不惯立正——被迫立正——习惯立正——因立正断腿——轮椅立正,这些情节塑造了一个顽固不化的战俘形象。

8.小说写的是一个改造战俘的故事,有人认为以“立正”为题会更好。你更喜欢哪个标题,请从不

同的角度说出你的理由。(6分)

9.有评论家评论《孔乙己》说:“孔乙己断的不只是腿。”这话也适用于本文主人公。请结合此文本

和《孔乙己》分析,两人除了腿,还“断”了什么?(6分)

二、古代诗文阅读(34分)?

(一)文言文阅读(本题共5小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

萧相国何者,沛丰人也。高祖为亭长,常左右之。及高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王以何为丞相项王与诸侯屠烧咸阳而去汉王所以具知天下厄塞户口多少强弱之处民所疾苦者以何具得秦图书也

何进言韩信,汉王以信为大将军。汉王引兵东定三秦,何以丞相留收巴蜀,填抚谕告,使给军食。汉二年,汉王与诸侯击楚,何守关中,侍太子,治栎阳。为法令约束,立宗庙社稷宫室县邑。辄奏上,可,许以从事;即不及奏上,辄以便宜施行,上来以闻。汉五年,既杀项羽,定天下,论功行封。群臣争功,岁余功不决。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。功臣皆曰:“臣等身被坚执锐,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?”高帝曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”高帝曰:“夫猎,追杀兽兔者狗也,而发踪指示兽处者人也。今诸君徒能得走兽耳,功狗也。至如萧何,发踪指示,功人也。且诸君独以身随我,多者两三人。今萧何举宗数十人皆随我,功不可忘也。”群臣皆莫敢言。汉十一年,陈豨反,高祖自将,至邯郸。未罢,淮阴侯谋反关中,吕后用萧何计,诛淮阴侯。上已闻淮阴侯诛,使使拜丞相何为相国,益封五千户,令卒五百人一都尉为相国卫。诸君皆贺,召平独吊。召平谓相国曰:“祸自此始矣。愿君让封勿受,悉以家私财佐军,则上心说。”相国从其计,高帝乃大喜。

(节选自《史记·萧相国世家》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(

)(3分)

A.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳/而去汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者以何/具得秦图书也/

B.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳而去/汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者以何/具得秦图书也/

C.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳/而去汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者/以何具得秦图书也/

D.沛公为汉王/以何为丞相/项王与诸侯屠烧咸阳而去/汉王所以具知天下厄塞/户口多少/强弱之处/民所疾苦者/以何具得秦图书也/

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是(

)(3分)

A.亭长是管理亭的官吏。亭即驿亭,是由驿站所设置的供行旅途中歇宿的处所。

B.关中是古代地区名,所指范围大小不一,一般泛指函谷关以西战国末秦故地。

C.所食邑即收食禄的封地,由皇帝封赐给臣下,受封者以其中民户赋税为食禄。

D.相国是辅佐君主治理国政的最高长官。韩信死后,丞相萧何被刘邦拜为相国。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(

)(3分)

A.萧何勤勤恳恳,长期辅佐刘邦。萧何在刘邦做亭长时就经常帮助他。楚汉战争中,萧何以丞相身份留守巴蜀、关中,使刘邦有稳固的后方。

B.萧何深谋远虑,志在经世济民。汉军攻入咸阳,将士们忙着哄抢财宝,萧何却收藏秦律令图籍档案,使刘邦能了解天下地形、户口等情况。

C.萧何不善征战,论功却排第一。天下平定论功行赏时,刘邦以狗猎为喻,坚持认为萧何之功最高。经过刘邦的开导,武将们对萧何心悦诚服。

D.萧何忠于刘邦,献计斩杀韩信。楚汉战争中,萧何为帮助刘邦战胜项羽,举荐了韩信;刘邦称帝后,因韩信谋反,萧何又帮吕后杀死了韩信。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)辄奏上,可,许以从事;即不及奏上,辄以便宜施行,上来以闻。

(2)今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)?

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

西江月·题溧阳三塔寺

张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水连天,飞起沙鸥一片。

【注】①三塔湖,在溧阳县西七十里,傍三塔湖而建,寒光亭也在湖边。②这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自健康还宣城途径溧阳时所作.三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(

)(3分)

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”做铺垫。

B.三四句写“东风”“杨柳”,注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

C.五六句表达了词人看惯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

D.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又能体现再次来此的欣喜。

15.本词的结尾两句意境旷远,余音绕梁,请赏析其精妙之处。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)苏轼在《赤壁赋》中感慨人生短促、人很渺小的句子是“

,

”。

(2)杜甫《登高》中“

,

”一联,道出了郁积诗人心中的自身之苦、国运之恨,以及无限悲凉难以排遣的情绪。

(3)《白雪歌送武判官归京》“

,

”用浪漫夸张的手法,描写出沙漠冰封、乌云密布的景象。

第Ⅱ卷(表达题,共80分)

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

与传统文化密切相关的历史小说是网络文学中最为成熟也最受欢迎的类型之一,这与我国绵延久远的重史精神和说史传统是分不开的。中华民族漫长的发展史是网络文学取之不尽、用之不竭的资源宝库,卷轶浩繁的史学著作更为网络作家提供了

的“宝典”,( )除了在历史背景中创造读者喜闻乐见的故事情节之外,借助文学想象返回

的历史现场,通过审美化、形象化和充满网络特性的书写为民族精神画像,体悟影响历史前进的多重动力,并从激荡人心的历史事件中探寻人物的精神世界和理想情怀,

激发读者的身份认同感和民族自豪感,这是网络文学在新时代的新使命。在历史类型创作中,应当处理好历史的现实性与文学的可能性之间的关系,作家应当尊重已经发生过的历史现实,不歪曲和身改历史,不向读者

错误的历史知识,不丑化、污化和戏说曾经为历史发展作出贡献、构建民族心灵史和精神史有重大作用的历史。网络小说应该在历史的空白处施展想象力,以此探索历史发展更多的可能性,而不能通过反道德反伦理、反人性反理性和反情感反逻辑的荒谬故事去验证历史的“不可能性”。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.厚重 风流云散 因而 传递

B.厚重 风起云涌 从而 传递

C.沉重 风起云涌 因而 传达

D.沉重 风流云散 从而 传达

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(

)(3分)

A.网络作家们也从流传至今的传统文化遗产中寻找到了充足的素材。

B.网络作家们也从留传至今的传统文化遗产中寻找到了充足的素材。

C.流传至今的传统文化遗产也为网络写作准备了充足的素材。

D.留传至今的传统文化遗产也为网络写作准备了充足的素材。

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)(3分)

A.不戏说、丑化和污化曾经为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史人物。

B.不丑化、污化和戏说曾经为历史发展作出贡献、建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史。

C.不戏说、污化和丑化曾经为历史发展作出贡献、建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史人物。

D.不污化、戏说和丑化曾经为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用的历史。

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过16个字。(6分)

比利时科学家的研究团队借助实验数据与力学模型,对变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性进行了分析,发现变色龙舌头上黏液的黏合性能足以在没有其他因素的情况下起效。根据黏性的测量数据,研究者建立了一个模型用以描述

。研究者发现,这种机制能够很好

。他们总结说,由于变色龙

,以及其舌头与猎物之间有较大的接触面积,足以让其捕食猎物。

(1)

(2)

(3)

21.下面是光明中学的一则邀请函的初稿,其中有五处在用语、标点上不合要求,请找出并作修改。(5分)

邀请函

敬爱的涂伯毅爷爷:

2020年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,我校拟于10月23日上午10点在学校风雨操场举行《传承英雄精神,建设强大祖国》纪念活动。特邀您参加活动,并做主题发言。全校师生热切期盼能倾听您的英雄事迹。如蒙您的应允,我们将敬谢不敏。重阳节也要来了,在此祝您节日快乐,身体安康!

光明中学

2020年10月16日

四、写作(60分)

22.

阅读下面的材料,根据要求作文。

改革开放40多年来,红色电影热播,红色旅游兴起,红色歌谣传唱,红色经典进入教材,唤醒了人们心底美好的记忆,红色文化热满足了大众对红色文化的情感期盼和精神寄托,使不同年龄的人有了不同的感悟和收获,这就是红色文化超越时空的魅力所在。2021年是中国共产党成立100周年,光明中学为此开展了

“学红色文化,做时代新人”的演讲比赛。

假如你是光明中学的一名学生,请根据要求写一篇演讲稿,展现你的思考与认识,要求综合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。字数不少于800字。

海原第一高级中学校2020——2021学年第二学期期末

语文答案

一、1.A(A项是乡村自身的特点,也是乡村在现代社会具有独特价值的原因。)

2.D(A项工业文明视角不等同于规模效益这一评价指标,规模效益是最常见的评价指标,不是唯一的。B项“都是”这一说法太绝对。C项“乡村建设不要移植城市文明,要避免城镇化”曲解文意。)

3.D(生态文明理念追求生态的和谐,不会一味追求利益最大化。)

二、(一)4.D

(曲解文意,选项中“完成了百余门学科课程的学习”错误,原文表述为“该平台已开设119门学科课程”)

5.B

(说法绝对。选项中“但是不管在任何时代,它都不能取代线下教育”错误,原文表述没有“不管任何时代”之意)

6.线上线下教育的充分融合将使“云教育”成为线下教育的重要补充,助力教育教学质

量的提升。教育行政管理部门的重视与推动将促进“云教育”继续发展。随着内容与技术的融合创新,“云教育”整体能力得到有序进化。(答出一点给2分)

7.

D.“顽固不化的战俘形象”错。本文主人公主观改造意识极强。

8.

答案一:更喜欢“立正”这个标题,理由如下:

①结构上,立正这一动作贯穿全文,小说紧紧围绕这个点,以连环式情节链贯穿全篇,一波三折,曲折有致。

②人物上,通过一次次“立正”,人物形象不断丰富,人物命运的悲剧性不断加深。

③主旨上,主人公的命运因“立正”而起伏跌宕,凸显了历史与社会的洪流对人性的扭曲与摧残。

④艺术上,因“立正”而被彻底剥夺站立的资格,形成了反讽、荒诞与黑色幽默的效果。

答案二:更喜欢“改造”,理由如下:

①内容上,小说的主体是一个改造战俘的故事,围绕“改造”是否成功来展开情节。

②主旨上,主人公被打断双腿,上身仍在轮椅上立正,宣告“改造”彻底失败,凸显了历史与社会的洪流对人性的扭曲与摧残。

③主人物上,在一次次改造中,逐步丰富了主人公的人物形象,突出了人物命运的悲剧性。

9.

①孔乙己除了断腿还断了(丧失了)谋生能力和做人的尊严。他百无一用,穷困潦倒,终因切书被打断双腿,被人践踏、嘲笑。

②本文主人公除了断腿,还被扭曲,摧残了人性,“断”了(丧失了)思考的能力和完整的人格。

③主人公历经数次“改造”,先被打成条件反射式地“立正”,积习难改,最终因“立正”被彻底剥夺了站立的资格。人性、思想和尊严被“立正”、被扭曲、被摧残。

10.

D

11.A.文中“是由驿站所设置的供行旅途中歇宿的处所。”是唐代“邮亭”之意。唐诗长亭送别常取此意。本文中秦置之“亭”乃地方最基层的行政单位。

12.C.从原文“群臣皆莫敢言”可知,“心悦诚服”明显错误。惮于皇权天威罢了。

13(1)诸事总要奏请汉王,获准了就执行;倘若来不及奏请,就根据情况酌情处理,汉王来了再报告。

(2)如今萧何没有汗马功劳,只管管文书案卷,发发议论,不打仗,反倒功居我等之上,为什么?

14.C项,“彻底解脱”不当,“此心到处悠然”,不仅是在说自己的心境无论到哪儿总是悠闲安适,更包含着自己这颗备受折磨、无力回天的心只能随遇而安,自寻解脱的意思。

15.

[答案]

①动静结合,水天一色为静景,沙鸥自由翱翔为动景。一静一动,描绘出一幅充满了蓬勃生气的画面。②以景结情,结尾两句用水天一色、沙鸥飞起的和谐之景,表达词人对于世路尘俗的鄙弃憎恶,对于返归自然恬适愉快的喜爱之情。

16.(1)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。(2)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(3)瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝

17.B

。第一组,厚重:丰富而贵重。沉重:沉静庄重。由“宝典”可知应选“厚重”。

第二组,风流云散:指原常相聚的人飘零离散。风起云涌:形容雄浑磅礴之势;也比喻事物迅速发展,声势浩大。修饰“历史现场”,填入“风起云涌”。

第三组,因而,前后有明显的因果关系;从而,表示结果或进一步的行动。根据语境“激发读者的身份认同感和民族自豪感”,填入“从而”。

第四组,传递,递过去,辗转递送;传达,传告,使知道。根据语境“错误的历史知识”,填入“传递”。

18.C

此题考查衔接句子的能力。首先认真阅读文段,了解大意;然后可以根据空句的位置来判断,还可以根据上下文语境的提示来分析衔接的内容。要求选择语意连贯,逻辑严密的句子。

根据括号前句子“卷轶浩繁的史学著作更为网络作家提供了……”,按句式一致的原则,括号内应该是“传统文化”开头,排除AB;

“留传”“流传”都有传至后世之意,但“留传”多用于有主观意愿,排除D。

19.A

原句“不丑化污化戏说曾经为历史发展作出贡献构建民族心灵史和精神史有重大作用的历史”中,“不丑化污化戏说”语序不当,改为“戏说、丑化和污化”,因为“戏说、丑化和污化”三个词语有语意上的递进关系;“为历史发展作出贡献、对建构民族心灵史和精神史有着重大作用”,搭配不当,不是历史,而应是“历史人物”;成分残缺,“有”字前面的状语需要有介词“对”。

20.【答案】变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制

解释不同品种变色龙的捕食能力

唾液的高黏性

【详解】这段文字是介绍变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性。

第一处,前面介绍“变色龙舌垫处分泌的黏液的黏性”,后面说“这种机制”可以“捕食猎物”,由此可知,横线上的内容应该是说变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制;

第二处,根据后面“他们总结说”“由于……以及其舌头与猎物之间有较大的接触面积,足以让其捕食猎物”可知,后面是从前面得出的结论,故横线处应是说“变色龙舌头用高黏性捕获猎物的机制”可以解释不同种类变色龙的捕食能力;

第三处,由“由于……”和“以及……”可知,前面是分析变色龙捕食猎物的原因,再结合前面的捕食机制可知,横线处应是说变色龙唾液的高黏性。

21.

参考答案:

(1)“敬爱的涂伯毅爷爷”改为:“敬爱的涂伯毅先生”或“敬爱的涂伯毅英雄”;(2)传承英雄精神,建设强大祖国》改为“传承英雄精神,建设强大祖国”;(3)“倾听”改为:“聆听”;(4)“敬谢不敏”改为:“感激不尽”;(5)“也要来了”改为:“即将来临”

【评分说明】5分,每处1分,找出并修改正确给1分

22.略。

同课章节目录