1.1.2生物与环境的关系—2021-2022学年生物苏教版七年级上册同步课时作业(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 1.1.2生物与环境的关系—2021-2022学年生物苏教版七年级上册同步课时作业(word版 含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 103.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.1.2生物与环境的关系—2021-2022学年生物苏教版七年级上册同步课时作业

1.“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。” 此诗主要描写了生物圈中的哪种因素(???)

A.水 B.季节 C.风 D.空气

2.“风调雨顺,五谷丰登”,这句谚语中体现影响农作物生长的非生物因素主要是( )

A.温度 B.水分 C.光照 D.土壤

3.春耕秋收,为了提高农作物的产量,收获更多,春夏两季,农民不辞劳苦在田间翻土。这说明植物生长离不开的非生物因素主要是( )

A.水 B.温度 C.空气 D.阳光

4.鼠妇是探究非生物因素对动物生活影响的理想实验对象。实验时( )

A.以全班各组的平均值作为最终结果

B.探究的过程是:提出问题→作出假设→制订计划→实施计划→表达和交流→得出结论

C.用一只健壮的鼠妇进行实验

D.在明亮而潮湿的环境中捕捉鼠妇

5.下列叙述中,属于生物因素对生物的影响的是( )

A.“春来江水绿如蓝” B.“草盛禾苗稀”

C.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开” D.“雨露滋润禾苗壮”

6.“螳螂捕蝉,黄雀在后”说明了生物之间存在着斗争关系,这句话中影响螳螂生活的生物因素有(???)

A.蝉、黄雀 B.蝉、黄雀和其他螳螂

C.树、蝉、黄雀和其他螳螂 D.树、蝉、黄雀、其他螳螂和水、阳光等

7.鱼必须生活在水里;大熊猫必须以竹子为食。这些事实说明( )

A.生物的生存必须依赖于一定的环境 B.生物的生活会对环境造成影响

C.影响生物生存的环境因素是生物因素 D.生物的生活离不开水和营养物质

8.在稻田中,影响水稻生活的生物因素有( )

①阳光

②杂草

③水分

④土壤

⑤田鼠

⑥空气

⑦蝗虫

⑧稻螟

A.①②⑤⑥ B.③④⑦⑧ C.①③④⑥ D.②⑤⑦⑧

9.生物既能适应环境,也能影响环境。下列反映生物影响环境的描述是( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

C.千里之堤,溃于蚁穴 D.螳螂捕蝉,黄雀在后

10.沙蒿在干旱贫瘠的土壤中生长,能固沙,这说明( )

A.生物能适应环境 B.生物能影响环境

C.生物对环境没有影响 D.生物能适应环境,也能影响环境

11.对“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”中描述的自然现象,合理的生物学解释是( )

A.生物影响环境的结果 B.桃树在生态系统中属于消费者

C.温度影响生物的结果 D.桃树不能适应“山寺”环境

12.下列关于生物与环境关系的叙述正确的是( )

A.生物能适应环境,但不会影响和改变环境

B.诗句“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”体现了生物影响环境

C.仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应

D.影响生物生活的生态因素只包括阳光、空气、水等非生物因素

13.下列有关生物与环境的叙述错误的是( )

A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响

B.生物必须适应环境才能生存下去,生物在适应环境的同时,也在影响和改变着环境

C.环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素

D.影响生物生活的生态因素只有阳光、温度、水、空气等非生物因素

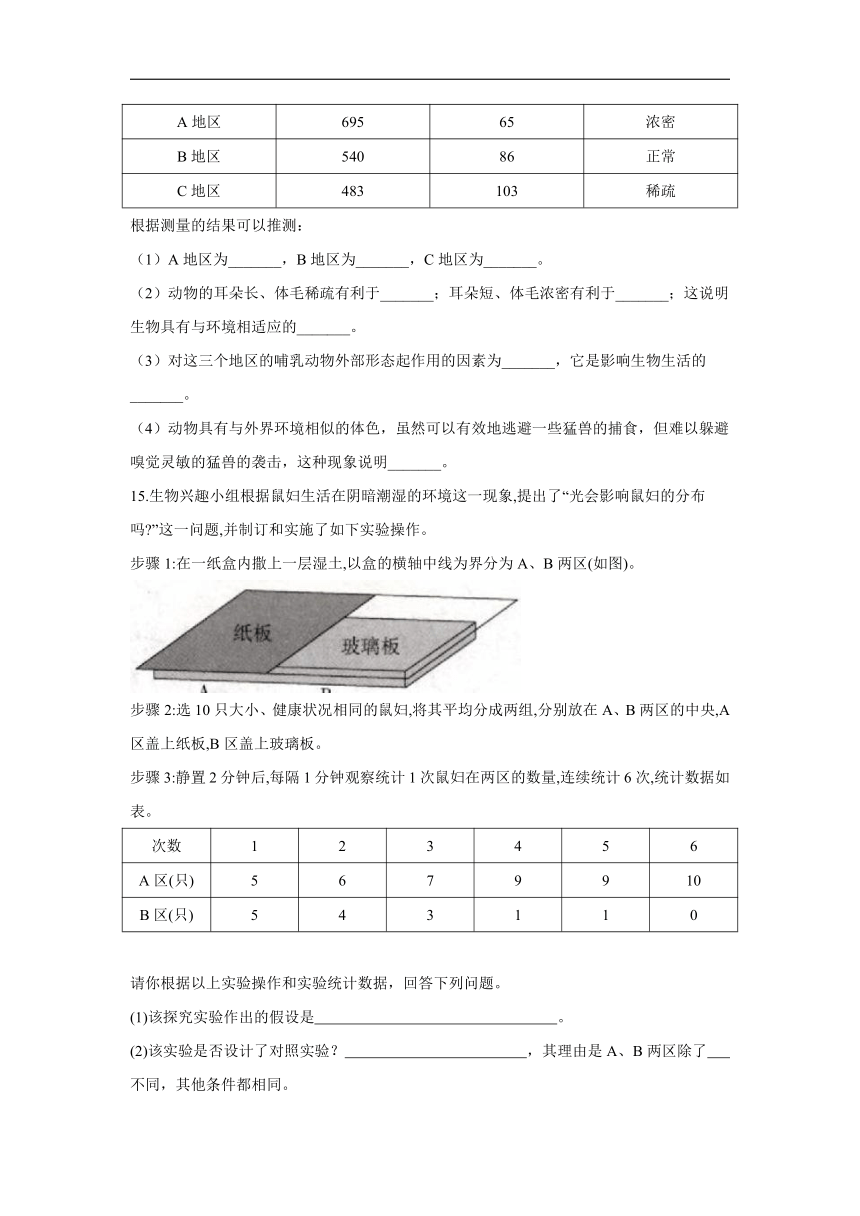

14.对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长(mm) 耳长(mm) 体毛

A地区 695 65 浓密

B地区 540 86 正常

C地区 483 103 稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_______,B地区为_______,C地区为_______。

(2)动物的耳朵长、体毛稀疏有利于_______;耳朵短、体毛浓密有利于_______;这说明生物具有与环境相适应的_______。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为_______,它是影响生物生活的_______。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_______。

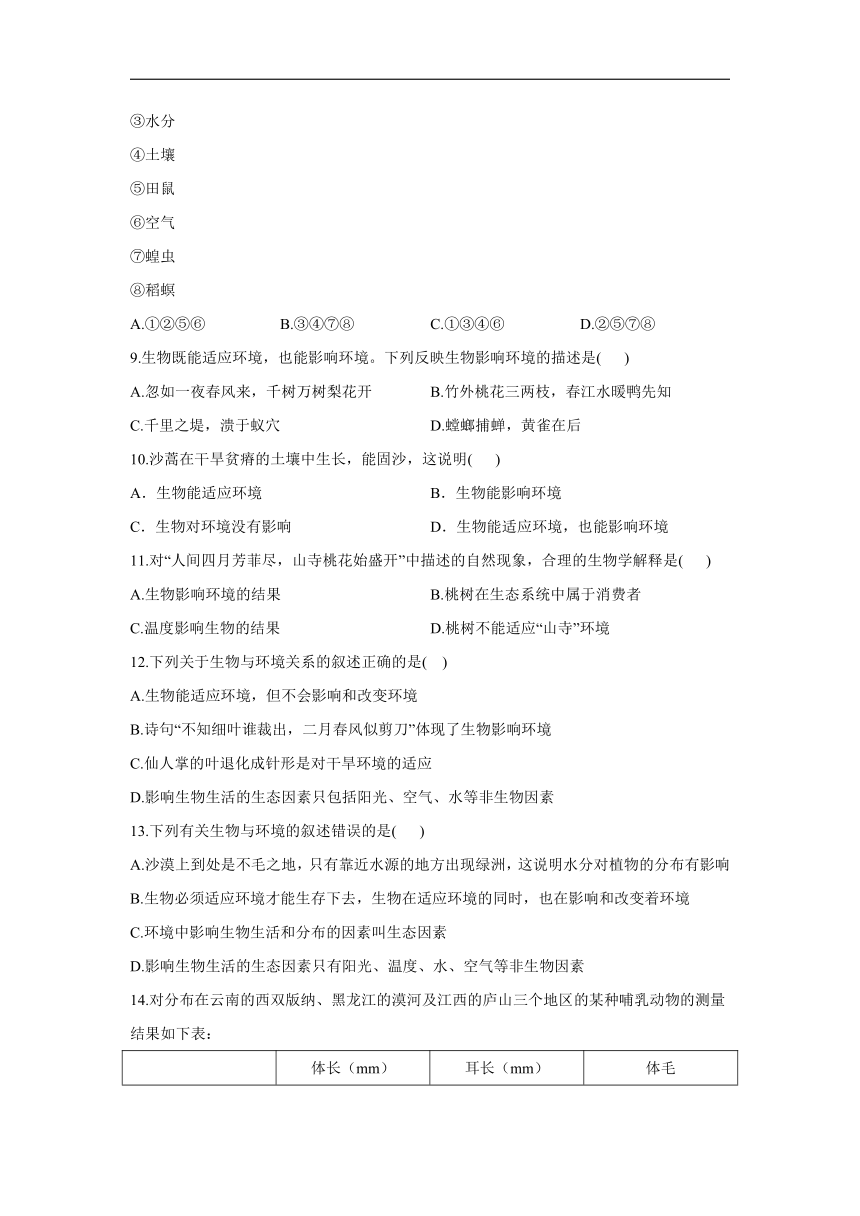

15.生物兴趣小组根据鼠妇生活在阴暗潮湿的环境这一现象,提出了“光会影响鼠妇的分布吗?”这一问题,并制订和实施了如下实验操作。

步骤1:在一纸盒内撒上一层湿土,以盒的横轴中线为界分为A、B两区(如图)。

步骤2:选10只大小、健康状况相同的鼠妇,将其平均分成两组,分别放在A、B两区的中央,A区盖上纸板,B区盖上玻璃板。

步骤3:静置2分钟后,每隔1分钟观察统计1次鼠妇在两区的数量,连续统计6次,统计数据如表。

次数 1 2 3 4 5 6

A区(只) 5 6 7 9 9 10

B区(只) 5 4 3 1 1 0

请你根据以上实验操作和实验统计数据,回答下列问题。

(1)该探究实验作出的假设是 。

(2)该实验是否设计了对照实验? ,其理由是A、B两区除了 不同,其他条件都相同。

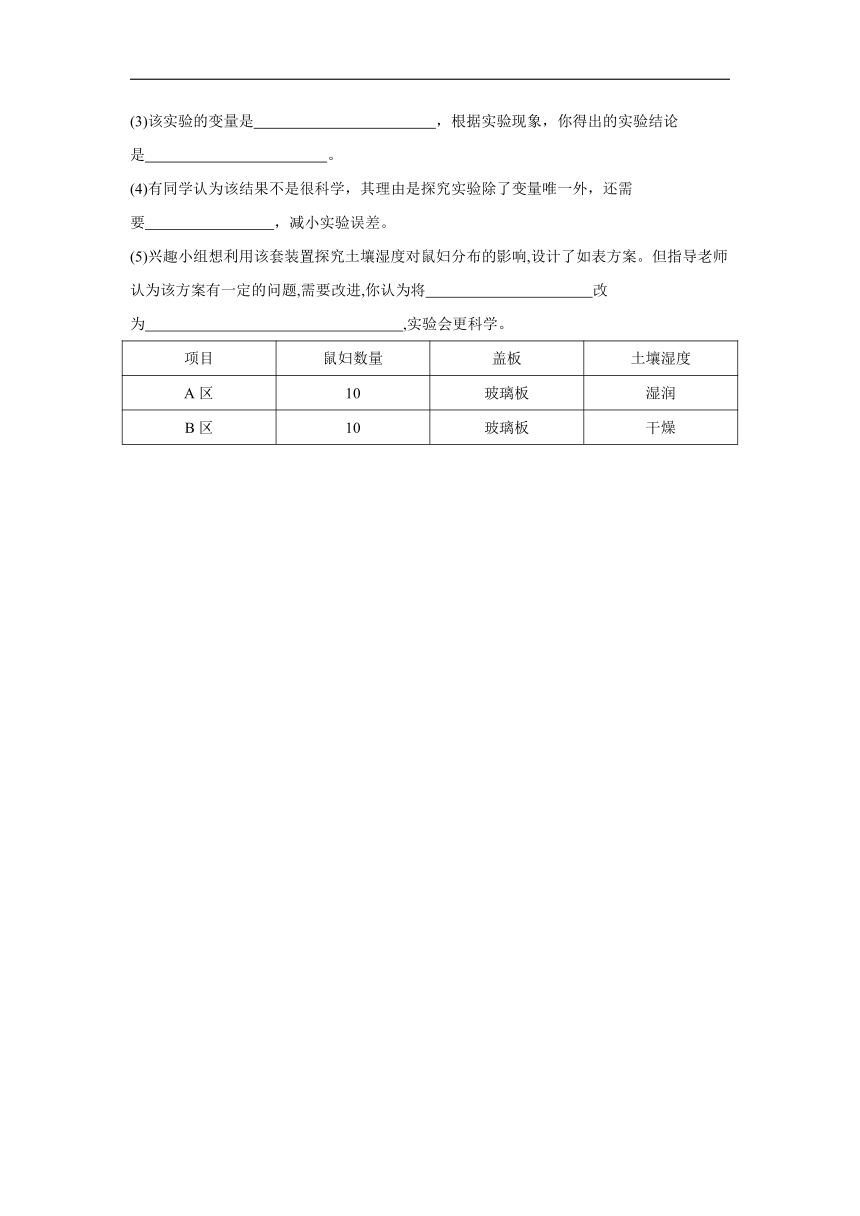

(3)该实验的变量是 ,根据实验现象,你得出的实验结论是 。

(4)有同学认为该结果不是很科学,其理由是探究实验除了变量唯一外,还需要 ,减小实验误差。

(5)兴趣小组想利用该套装置探究土壤湿度对鼠妇分布的影响,设计了如表方案。但指导老师认为该方案有一定的问题,需要改进,你认为将 改为 ,实验会更科学。

项目 鼠妇数量 盖板 土壤湿度

A区 10 玻璃板 湿润

B区 10 玻璃板 干燥

答案以及解析

1.答案:A

解析:在“好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声”中,主要描述了水滋润着生物,影响了生物的生活,使生物开始发萌.因此“好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声.”诗句中描写的影响植物生长的主要非生物因素是水.

故选:A.

2.答案:B

解析:“风调雨顺,五谷丰登”说的足适量的水分有利于农作物生长,能够达到增产的目的。

3.答案:C

解析:环境中影响生物形态、生理和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。在人类生产生活中,经常通过抑制呼吸作用的原理来保存种子和保鲜水果、蔬菜,通过中耕松土和排涝促进植物根的呼吸作用,来保证植物的正常生长。植物的根呼吸的是空气中的氧气。经常松土,可以使土壤疏松,土壤缝隙中的空气增多,有利于根的呼吸作用,促进根的生长。农民不辞劳苦在田间翻土。这说明植物生长离不开的非生物因素主要使空气。故选:C。

4.答案:A

解析:为了排除由偶然性引起的误差,应计算全班各组的平均值,结果更准确,A正确。探究的过程是从发现问题、提出问题开始的,提出问题后,应用已有的知识和生活经验对问题作出假设,制订并实施探究计划,根据实验现象,得出结论,表达和交流,B错误。实验中如果只用一只鼠妇进行实验偶然性大,结果不可靠,C错误。鼠妇生活在阴暗潮湿的环境中,D错误。

5.答案:B

解析:A、“春来江水绿如蓝”体现了非生物因素温度对生物的影响.故该选项错误.

B、“草盛豆苗稀”,体现了生物因素草对生物豆苗的影响,草与豆苗,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系,故该选项正确.

C、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了非生物因素温度对生物的影响,故该选项错误.

D“雨露滋润禾苗壮”,体现了非生物因素水对生物的影响,故该选项错误.

故选:B.

6.答案:A

解析:“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂.“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系.其构成的食物链是植物→蝉→螳螂→黄雀.从“螳螂捕蝉,黄雀在后”中可以看出影响螳螂生存的生物因素有蝉和黄雀;影响蝉生存的生物因素有螳螂,影响黄雀生存的生物因素有螳螂.故选:A.

7.答案:A

解析:生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。生物的生存必须依赖于一定的环境,也就是说,生物对环境的适应是有一定的限度的,超出了这个限度,生物就无法生存。如:题目中鱼必须生活在水里;大熊猫必须以竹子为食。鱼离开了水,大熊猫离开了竹子就无法生存。此事例说明生物的生存必须依赖于一定的环境,离开了这个环境,生物就无法生存。故选:A。

8.答案:D

解析:生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。杂草、田鼠、蝗虫和稻螟都属于生物,是影响水稻生活的生物因素。

9.答案:C

解析:A、B两项反映温度对生物生活的影响; C项体现了生物对环境的影响;D项体现了生物之间的捕食关系。

10.答案:D

解析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。沙蒿在西北干旱的土壤中生长,表明沙嵩能适应干旱的环境,且能固沙,表明生物能影响环境。

11.答案:C

解析:A.题干表达的意思是环境温度对生物的影响,A错误。B.桃树是植物,属于生产者,B错误。C.海拔每升高1千米,气温下降6℃左右,因此同一时间山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开得晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,C正确。D.正是因为桃树适应了“山寺”低温的环境,所以开花比较晚,D错误。

12.答案:C

解析:生物能适应环境,也能影响和改变环境,适者生存,如千里之堤、毁于蚁穴。“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,影响柳树长出新叶的主要非生物因素是温度对生物的影响。仙人掌叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境。环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素,非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。故选C。

13.答案:D

解析:A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响,A正确。B.生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境,B正确。C.环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素,C正确。D.影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素,D错误。故选D。

14.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

15.答案:(1)光会影响鼠妇的分布(或光不会影响鼠妇的分布);(2)是;光。(3)光;光影响鼠妇的分布(或鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中)。(4)多次实验(或多次实验,取平均值)。(5)玻璃板;纸板

解析:(1)根据提出的问题,作出的假设是:光会(或不会)影响鼠妇的分布。(2)(3)A区盖上纸板,不透光,B区盖上玻璃板,透光。因此该实验中有唯一变量光,有光区与无光区形成了一组对照实验。根据实验现象,得出的实验结论是光影响鼠妇的分布。(4)探究实验除了变量唯一外,还需要进行多次实验,取多次实验的平均值,可以减小实验误差。(5)玻璃板透光,如果用该套装置探究土壤湿度对鼠妇分布的影响,那么实验的变量是土壤的干湿度。而其他实验因素则应是最适宜鼠妇生存的条件,鼠妇喜欢阴暗的环境,应该将玻璃板换成纸板。

1.“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。” 此诗主要描写了生物圈中的哪种因素(???)

A.水 B.季节 C.风 D.空气

2.“风调雨顺,五谷丰登”,这句谚语中体现影响农作物生长的非生物因素主要是( )

A.温度 B.水分 C.光照 D.土壤

3.春耕秋收,为了提高农作物的产量,收获更多,春夏两季,农民不辞劳苦在田间翻土。这说明植物生长离不开的非生物因素主要是( )

A.水 B.温度 C.空气 D.阳光

4.鼠妇是探究非生物因素对动物生活影响的理想实验对象。实验时( )

A.以全班各组的平均值作为最终结果

B.探究的过程是:提出问题→作出假设→制订计划→实施计划→表达和交流→得出结论

C.用一只健壮的鼠妇进行实验

D.在明亮而潮湿的环境中捕捉鼠妇

5.下列叙述中,属于生物因素对生物的影响的是( )

A.“春来江水绿如蓝” B.“草盛禾苗稀”

C.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开” D.“雨露滋润禾苗壮”

6.“螳螂捕蝉,黄雀在后”说明了生物之间存在着斗争关系,这句话中影响螳螂生活的生物因素有(???)

A.蝉、黄雀 B.蝉、黄雀和其他螳螂

C.树、蝉、黄雀和其他螳螂 D.树、蝉、黄雀、其他螳螂和水、阳光等

7.鱼必须生活在水里;大熊猫必须以竹子为食。这些事实说明( )

A.生物的生存必须依赖于一定的环境 B.生物的生活会对环境造成影响

C.影响生物生存的环境因素是生物因素 D.生物的生活离不开水和营养物质

8.在稻田中,影响水稻生活的生物因素有( )

①阳光

②杂草

③水分

④土壤

⑤田鼠

⑥空气

⑦蝗虫

⑧稻螟

A.①②⑤⑥ B.③④⑦⑧ C.①③④⑥ D.②⑤⑦⑧

9.生物既能适应环境,也能影响环境。下列反映生物影响环境的描述是( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

C.千里之堤,溃于蚁穴 D.螳螂捕蝉,黄雀在后

10.沙蒿在干旱贫瘠的土壤中生长,能固沙,这说明( )

A.生物能适应环境 B.生物能影响环境

C.生物对环境没有影响 D.生物能适应环境,也能影响环境

11.对“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”中描述的自然现象,合理的生物学解释是( )

A.生物影响环境的结果 B.桃树在生态系统中属于消费者

C.温度影响生物的结果 D.桃树不能适应“山寺”环境

12.下列关于生物与环境关系的叙述正确的是( )

A.生物能适应环境,但不会影响和改变环境

B.诗句“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”体现了生物影响环境

C.仙人掌的叶退化成针形是对干旱环境的适应

D.影响生物生活的生态因素只包括阳光、空气、水等非生物因素

13.下列有关生物与环境的叙述错误的是( )

A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响

B.生物必须适应环境才能生存下去,生物在适应环境的同时,也在影响和改变着环境

C.环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素

D.影响生物生活的生态因素只有阳光、温度、水、空气等非生物因素

14.对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长(mm) 耳长(mm) 体毛

A地区 695 65 浓密

B地区 540 86 正常

C地区 483 103 稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_______,B地区为_______,C地区为_______。

(2)动物的耳朵长、体毛稀疏有利于_______;耳朵短、体毛浓密有利于_______;这说明生物具有与环境相适应的_______。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为_______,它是影响生物生活的_______。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_______。

15.生物兴趣小组根据鼠妇生活在阴暗潮湿的环境这一现象,提出了“光会影响鼠妇的分布吗?”这一问题,并制订和实施了如下实验操作。

步骤1:在一纸盒内撒上一层湿土,以盒的横轴中线为界分为A、B两区(如图)。

步骤2:选10只大小、健康状况相同的鼠妇,将其平均分成两组,分别放在A、B两区的中央,A区盖上纸板,B区盖上玻璃板。

步骤3:静置2分钟后,每隔1分钟观察统计1次鼠妇在两区的数量,连续统计6次,统计数据如表。

次数 1 2 3 4 5 6

A区(只) 5 6 7 9 9 10

B区(只) 5 4 3 1 1 0

请你根据以上实验操作和实验统计数据,回答下列问题。

(1)该探究实验作出的假设是 。

(2)该实验是否设计了对照实验? ,其理由是A、B两区除了 不同,其他条件都相同。

(3)该实验的变量是 ,根据实验现象,你得出的实验结论是 。

(4)有同学认为该结果不是很科学,其理由是探究实验除了变量唯一外,还需要 ,减小实验误差。

(5)兴趣小组想利用该套装置探究土壤湿度对鼠妇分布的影响,设计了如表方案。但指导老师认为该方案有一定的问题,需要改进,你认为将 改为 ,实验会更科学。

项目 鼠妇数量 盖板 土壤湿度

A区 10 玻璃板 湿润

B区 10 玻璃板 干燥

答案以及解析

1.答案:A

解析:在“好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声”中,主要描述了水滋润着生物,影响了生物的生活,使生物开始发萌.因此“好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声.”诗句中描写的影响植物生长的主要非生物因素是水.

故选:A.

2.答案:B

解析:“风调雨顺,五谷丰登”说的足适量的水分有利于农作物生长,能够达到增产的目的。

3.答案:C

解析:环境中影响生物形态、生理和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。在人类生产生活中,经常通过抑制呼吸作用的原理来保存种子和保鲜水果、蔬菜,通过中耕松土和排涝促进植物根的呼吸作用,来保证植物的正常生长。植物的根呼吸的是空气中的氧气。经常松土,可以使土壤疏松,土壤缝隙中的空气增多,有利于根的呼吸作用,促进根的生长。农民不辞劳苦在田间翻土。这说明植物生长离不开的非生物因素主要使空气。故选:C。

4.答案:A

解析:为了排除由偶然性引起的误差,应计算全班各组的平均值,结果更准确,A正确。探究的过程是从发现问题、提出问题开始的,提出问题后,应用已有的知识和生活经验对问题作出假设,制订并实施探究计划,根据实验现象,得出结论,表达和交流,B错误。实验中如果只用一只鼠妇进行实验偶然性大,结果不可靠,C错误。鼠妇生活在阴暗潮湿的环境中,D错误。

5.答案:B

解析:A、“春来江水绿如蓝”体现了非生物因素温度对生物的影响.故该选项错误.

B、“草盛豆苗稀”,体现了生物因素草对生物豆苗的影响,草与豆苗,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间,属于竞争关系,故该选项正确.

C、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了非生物因素温度对生物的影响,故该选项错误.

D“雨露滋润禾苗壮”,体现了非生物因素水对生物的影响,故该选项错误.

故选:B.

6.答案:A

解析:“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂.“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系.其构成的食物链是植物→蝉→螳螂→黄雀.从“螳螂捕蝉,黄雀在后”中可以看出影响螳螂生存的生物因素有蝉和黄雀;影响蝉生存的生物因素有螳螂,影响黄雀生存的生物因素有螳螂.故选:A.

7.答案:A

解析:生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。生物的生存必须依赖于一定的环境,也就是说,生物对环境的适应是有一定的限度的,超出了这个限度,生物就无法生存。如:题目中鱼必须生活在水里;大熊猫必须以竹子为食。鱼离开了水,大熊猫离开了竹子就无法生存。此事例说明生物的生存必须依赖于一定的环境,离开了这个环境,生物就无法生存。故选:A。

8.答案:D

解析:生物因素是指影响某种生物生活的其他生物。杂草、田鼠、蝗虫和稻螟都属于生物,是影响水稻生活的生物因素。

9.答案:C

解析:A、B两项反映温度对生物生活的影响; C项体现了生物对环境的影响;D项体现了生物之间的捕食关系。

10.答案:D

解析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。沙蒿在西北干旱的土壤中生长,表明沙嵩能适应干旱的环境,且能固沙,表明生物能影响环境。

11.答案:C

解析:A.题干表达的意思是环境温度对生物的影响,A错误。B.桃树是植物,属于生产者,B错误。C.海拔每升高1千米,气温下降6℃左右,因此同一时间山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开得晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,C正确。D.正是因为桃树适应了“山寺”低温的环境,所以开花比较晚,D错误。

12.答案:C

解析:生物能适应环境,也能影响和改变环境,适者生存,如千里之堤、毁于蚁穴。“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,影响柳树长出新叶的主要非生物因素是温度对生物的影响。仙人掌叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境。环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素,非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。故选C。

13.答案:D

解析:A.沙漠上到处是不毛之地,只有靠近水源的地方出现绿洲,这说明水分对植物的分布有影响,A正确。B.生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境,B正确。C.环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素,C正确。D.影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素,D错误。故选D。

14.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

15.答案:(1)光会影响鼠妇的分布(或光不会影响鼠妇的分布);(2)是;光。(3)光;光影响鼠妇的分布(或鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中)。(4)多次实验(或多次实验,取平均值)。(5)玻璃板;纸板

解析:(1)根据提出的问题,作出的假设是:光会(或不会)影响鼠妇的分布。(2)(3)A区盖上纸板,不透光,B区盖上玻璃板,透光。因此该实验中有唯一变量光,有光区与无光区形成了一组对照实验。根据实验现象,得出的实验结论是光影响鼠妇的分布。(4)探究实验除了变量唯一外,还需要进行多次实验,取多次实验的平均值,可以减小实验误差。(5)玻璃板透光,如果用该套装置探究土壤湿度对鼠妇分布的影响,那么实验的变量是土壤的干湿度。而其他实验因素则应是最适宜鼠妇生存的条件,鼠妇喜欢阴暗的环境,应该将玻璃板换成纸板。