必修3 3.11 师说

图片预览

文档简介

(共128张PPT)

高一语文课件:3.11 师说 课件(人教版必修3)

第11课 师 说

□ 韩 愈

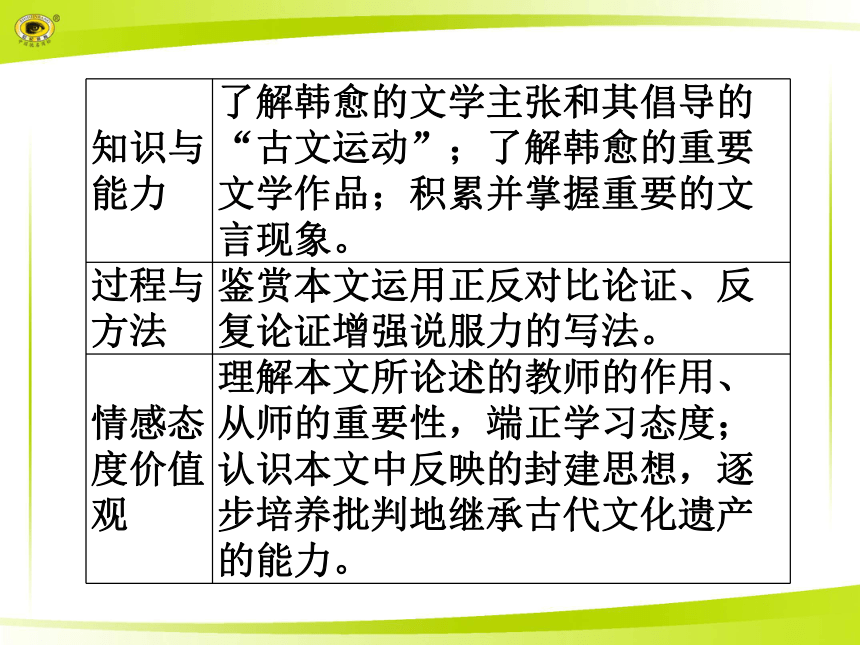

知识与能力 了解韩愈的文学主张和其倡导的“古文运动”;了解韩愈的重要文学作品;积累并掌握重要的文言现象。

过程与方法 鉴赏本文运用正反对比论证、反复论证增强说服力的写法。

情感态度价值观 理解本文所论述的教师的作用、从师的重要性,端正学习态度;认识本文中反映的封建思想,逐步培养批判地继承古代文化遗产的能力。

是谁播撒智慧的种子?是谁点燃人类文明的曙光?是谁引领我们走进知识的殿堂?无疑是老师。那么,老师的职责是什么?哪些人可以成为我们的老师?我们要向老师学习什么?被誉为“文起八代之衰”的唐代大文豪韩愈,早在一千多年前就从容不迫地回答了以上这些问题。就让我们走进《师说》,一起感悟“师道”的真谛吧。

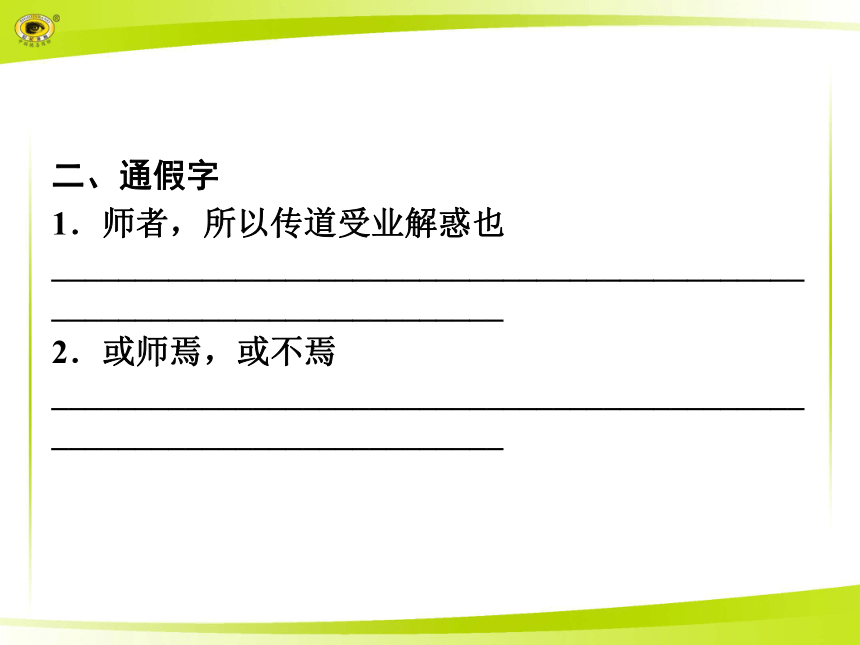

二、通假字

1.师者,所以传道受业解惑也________________________________________________________________________

2.或师焉,或不焉________________________________________________________________________

【自主校对】

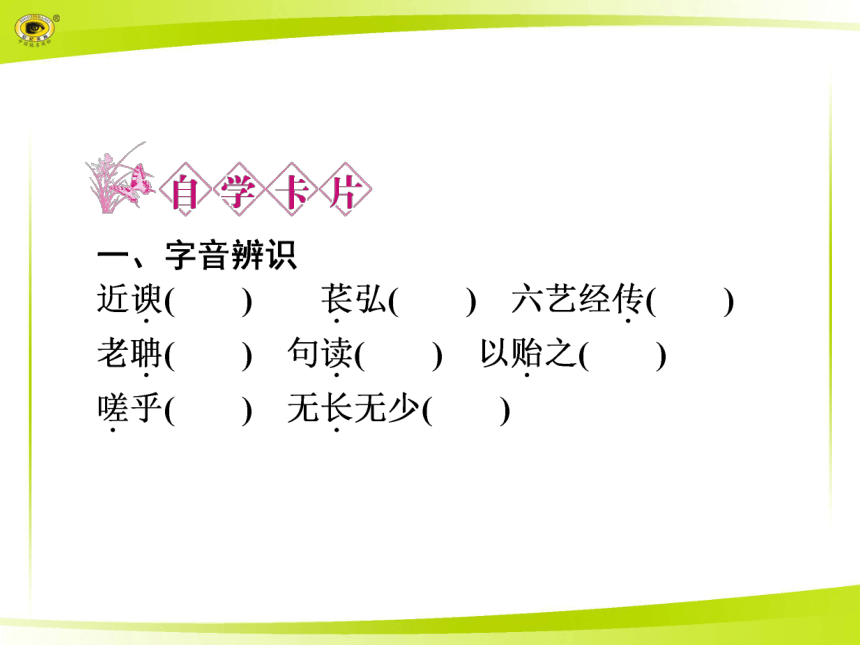

一、yú chánɡ zhuàn dān dòu yí jiē zhǎnɡ

二、1.“受”通“授”,传授 2.“不”通“否”

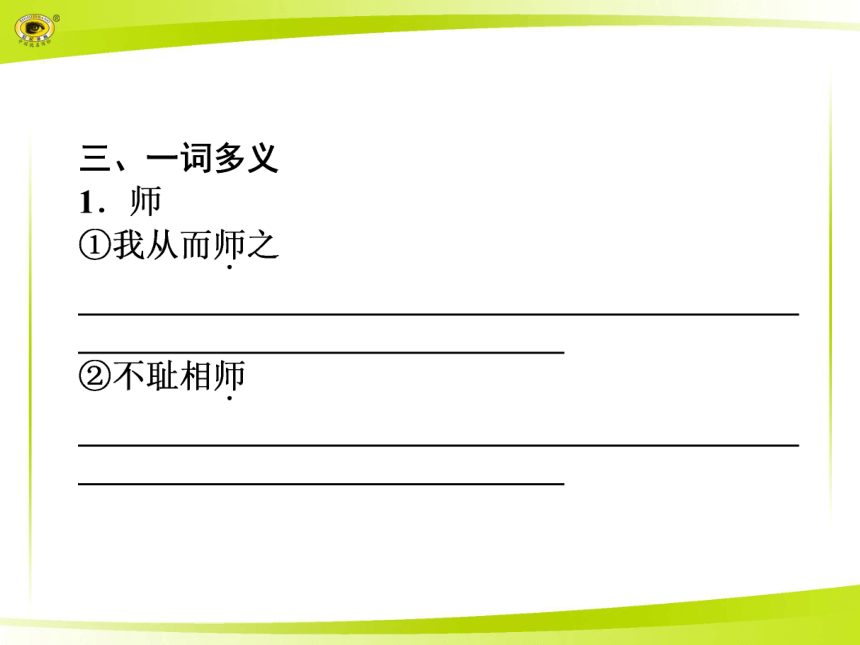

三、 1.①以……为师 ②学习 ③从师学习 ④老师 ⑤军队

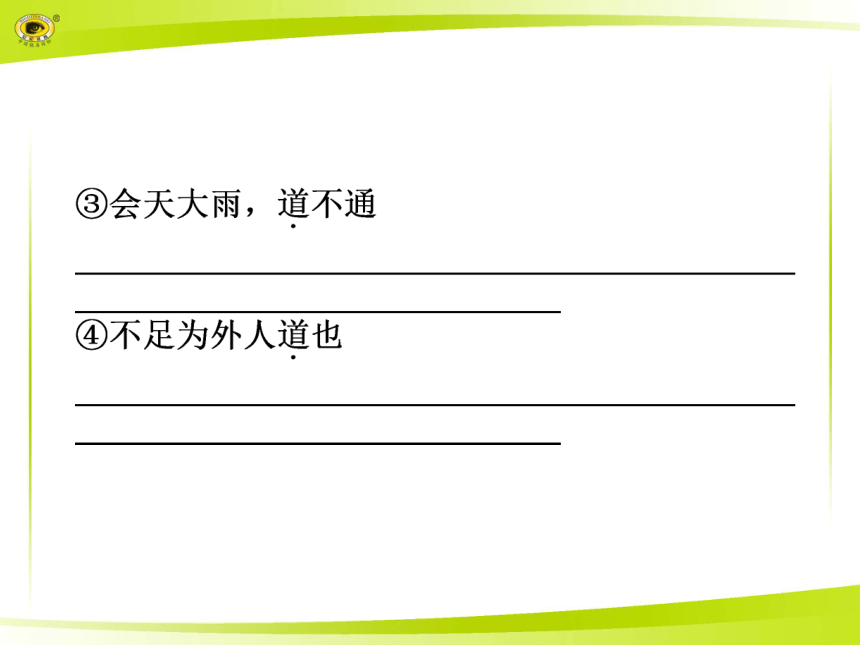

2.①道理 ②风尚 ③道路 ④说 ⑤取道 ⑥方法

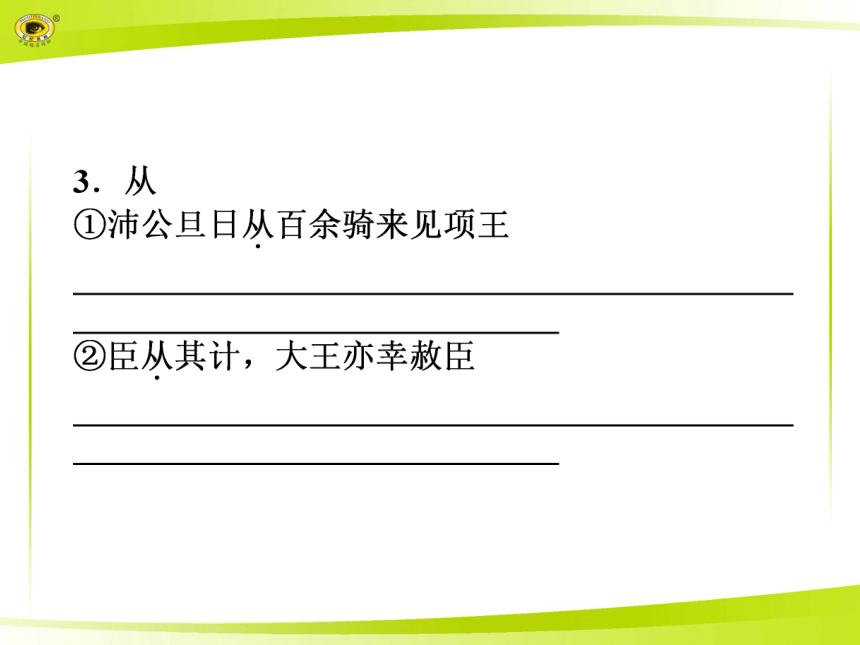

3.①使……跟随 ②听从,顺从 ③依傍 ④由,自 ⑤参与 ⑥跟随,随从 ⑦zònɡ,次于最亲的亲属,表叔伯关系

4.①传授 ②流传 ③解释经书的著作 ④传记

5.①疑难问题,名词 ②糊涂,形容词 ③迷惑 ④使……迷惑

6.①没有 ②无论 ③通“毋”,不、不要 ④表示疑问语气,可译为“吗”

四、1.①的,助词 ②知识、道理,名词 ③代指人 ④连接定语与中心词,这类 ⑤用在主谓之间,取消句子独立性 ⑥宾语前置的标志 ⑦到,往,动词 ⑧定语后置的标志

2.①向 ②从 ③比 ④被

3.①人称代词,作定语(他们的) ②人称代词,复指,作主语(今之众人) ③指示代词,相当于“那个” ④语气副词,表感叹(多么) ⑤语气副词,表猜测、推测(大概、恐怕)

五、1.求学的人 2.小的方面学习 3.从,跟从;而,而且 4.不一定 5.先秦两汉的散文 6.一般的人

六、1.名词活用为动词,学习 2.形容词活用为名词,年龄大的,年龄小的 3.形容词活用为名词,圣人、愚人 4.形容词活用为名词,小的方面、大的方面 5.意动用法,以……为师 6.意动用法,以……为耻 7.意动用法,以……为师 8.意动用法,以……为耻 9.名词作状语,成群地 10.名词活用为动词,并列

一、作者档案

韩愈(768~824),字退之,唐代河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今辽宁义县)韩氏是望族,所以后人又称他为“韩昌黎”。他二十五岁中进士,累官至吏部侍郎。

韩愈是唐代古文运动的倡导者。他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。著有《昌黎先生集》四十卷,其中有许多人们所传诵的优秀散文。

他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,因此苏轼称他“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首。

二、背景回放

此文作于唐德宗贞元十八年(802年)。魏晋以来的门阀制度至唐代仍有沿袭,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子监。上层士族子弟无论德、行、学问如何均能为官,他们不需要学习,也看不起老师,而且鄙视从师。这种风气到韩愈所处之中庸时代有增无减,渐趋恶劣。韩愈当时35岁,正在国子监任教,他对这种不良的社会风气深恶痛绝,写下这篇文章。

一、整体悟读

试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含义。

参考答案: 关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。”——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有有志于学问的成年人都要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”——否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。

关于择师原则:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”——针砭了当时上层社会只看门第高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。

二、局部涵泳

1.课文的第二段是用对比手法来写的。说说这一段用了几组正反对比的事实论据,这样对比有怎样的论证作用。

参考答案: 本段分为三层,即三组对比,批判“士大夫之族”“耻学于师”的流俗。

对比项目 对比效果

“古之圣人”与“今之众人”的不同学风 得出“圣益圣,愚益愚”的结论

“择师教子”与“自身耻师”的行为 得出“小学而大遗”的结论

“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的学习态度 揭示了尊卑贵贱和见识高下成反比的奇怪现象,发人深思

本段所用的三组对比有一个共同特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理的做法,则作者主张从师学习的观点不言自明。

2.联系全文,分析第三段举出备受封建文人崇敬的孔子的例子,有怎样的作用?

参考答案: 从本段语境的角度看,此例有两个作用:(1)证明“圣人无常师”的观点;(2)得出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”的结论。从全文语境的角度看,此例有两个作用:(1)进一步阐明从师的标准“道之所存,师之所存”;(2)和当今不良风气形成对比,进一步批判这种风气。总之,通过这几个方面的作用,很好地阐明了本文中心论点。

3.“圣人无常师”这个说法的实质是什么?对我们有怎样的启示?

参考答案: ①“圣人无常师”这一命题,出自《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有?”(子贡语),包含着广泛学习的意思。世上学问门类众多,人不能尽知,要想得到广泛的知识,就要向许多内行的人学习。孔子向这么多的人学习,给我们树立了榜样。

②人总是有长处也有短处的,用这种观点来看周围的人,才善于学习别人的长处,不断地充实自己,提高自己。韩愈从这个观点出发,提出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的论断,告诉我们要向闻道在先的人学习,向术业上有专长的人学习,是很有意义的。

三、开放探究

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

思路提示:作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想,在今天仍有借鉴意义。

但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵在根本上是不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,表现了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。

一、文脉梳理

二、意旨探微

本文的主旨在于论师,并非讲道。本文吸收了儒家思想中有关师道问题的精华,并根据当时的形势,结合自己的认识,确定了“师”的概念,阐述了“师”的作用、“师”的职责、从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。

1.对比引用,论证鲜明

通过对比论证批判了错误的从师态度,赞扬肯定了从师学习的风尚。用孔子、李蟠作例子赞扬了正确的从师态度。

2.语言错综,变化多姿

主要表现在以下两个方面:

(1)整散结合。整齐的排偶与灵活的散句交错运用,配合自然,使语言奇偶互现,错落有致,气势雄伟。

(2)一意多式。第二段的三个对比,结语都是批判“士大夫之族”不重视师道的恶劣风气,随着对比的层层深入,语气一句比一句重。第一句是疑问语气;第二句带有肯定的责备语气;第三句,带有讽刺,感情强烈。这样写,不呆板,语气递进,感情一层比一层强烈,准确地表达了文章的思想内容。

解析: “衣”为名词用作动词;其他三项均为意动用法。

答案: D

2.下列各项不含通假字的一项是( )

A.或师焉,或不焉

B.君子不齿

C.虽有槁暴,不复挺者

D.颁白者不负戴于道路矣

解析: A项,“不”通“否”;C项,“有”通“又”;D项,“颁”通“斑”。

答案: B

答案: D

4.下列句式特点不同于其他三句的一项是( )

A.何陋之有?

B.句读之不知,惑之不解。

C.唯利是图。

D.吾长见笑于大方之家。

解析: D项为被动句,其余三句均为宾语前置句。

答案: D

一、文段精析

阅读下面的文字,完成5~8题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

解析: ①学者,古义:求学之人;今义:有学问之人。②传道,古义:传播道理,文中指传播儒家思想;今义:通常指传播宗教思想。③众人,古义:普通人;今义:大家。④小学,古义:文中指对小的方面是学习的。今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。⑤古文,古义:先秦两汉的文字;今义:相对于白话文的文言文。

答案: A

解析: A项中的两个“传”,一念chuán ,一念zhuàn;B项中的两个“师”都是老师的意思;C项中的两个“从”,一是跟从之意,一是表方向的介词;D项中的两个“道”,一是道理,一是风尚。

答案: B

解析: A项中两个“之”都是取消句子的独立性;B项中两个“师”,一是拜师求学,一是老师;C项中两个“于”,一是向,一是被;D项中两个“乎”,一是于的意思,一是疑问语气词。

答案: A

8.这段文字论述的中心意思是什么?又是如何论述的?从语气变化的角度谈谈对这段文字的理解。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: 中心意思是抨击“今之众人”耻于从师的不良风气。为了抨击这种风气,作者用了三组对比:“古之圣人”与“今之众人”;“其子”与“其身”;“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”。这三组对比是纵比、自比和横比。三组对比,结语语气一句比一句重。第一组对比的结语是疑问语气,第二组对比的结语是肯定、责备语气,第三组对比的结语是反问、讽刺语气,在多变的句式和语气中饱含着作者的感情,体现了韩愈散文的雄奇奔放。

二、类文迁移

阅读下面文字,完成9~12题。

问 说(节选)

□ 刘 开

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?

《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼。唯道之所成而已矣。孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

解析: A.生:使动用法,使……生。其他三项和例句都是意动用法。

答案: A

10.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)圣人所不知,未必不为愚人之所知也。

译文:________________________________________________________________________

(2)理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?

译文:________________________________________________________________________

(3)古人以问为美德,而并不见其有可耻也。

译文:________________________________________________________________________

答案: (1)圣人所不了解的(事物),未必不是愚笨的人所了解的。

(2)真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么“问”可以少得了吗?

(3)古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的。

11.《问说》一文明显借鉴了《师说》,其中“是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼。唯道之所成而已矣”同《师说》中的哪句话相应?

________________________________________________________________________

答案: 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

12.比较这段文字与《师说》在立意(或内容)上的异同。

(1)相同点:________________________________________________________________________

(2)不同点:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: (1)两文都是劝说人们要虚心地向各种人学习。

(2)《问说》从“问”的角度,强调“问”的重要性,主张学必好问。《师说》从“师”的角度,强调“师”的重要性,主张从师而学。

【参考译文】 聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。圣人所不了解(的事物),未必不是愚笨的人所了解的;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》(说),朝堂之外(要)询问百姓(对朝政的意见),国家的大事还问到平民。

所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学习方面能有成就便可以了。孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当做耻辱,那么古人所深深地(感到)羞耻的(事),后代人却做着而不以为耻的(就)多了,可悲啊!

13.教师节到了,请你欣赏下面的几副对联,再仿写两副。

示例:(1)从教无私,桃李三千承雨露;感恩报国,芝兰四季吐芬芳。

(2)启蒙解惑《声声慢》;授业传薪《步步高》。

(3)指数函数,对数函数,三角函数,数数含辛茹苦;平行直线,交叉直线,异面直线,线线意切情深。

仿写对联:

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案: (示例)(1)传道解惑茹苦含辛,似蜡炬春蚕风尚;树人培才鞠躬尽瘁,如苍松翠柏情操。

(2)一粒种,千滴汗,春播秋收,五谷丰登;万卷书,百回讲,谈古论今,桃李满园。

14.根据下面的辐射图,围绕“报答”写一段文字,不少于60字。

要求:(1)至少要用到图中的两组对应关系。

(2)至少运用两种修辞手法。

(3)语言流畅,有文采。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: (示例)所谓“滴水之恩,涌泉相报”,阳光给予花儿营养,花儿以盛开相报;人们给予大树水分,大树以阴凉相报。假如父母是天,那我便是天空中飞翔的小鸟,我要驱赶乌云,让天空永远蔚蓝;假如父母是大地,我就是那棵小草,我要越长越茂盛,为大地增添一片绿色。

◇ 古文运动

古文运动,实际上是以复古为名的文风改革运动 ,韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。本文第4段他赞扬李蟠“好古文”,就是指爱好他们倡导的那种古文,韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人的努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

◇ 寻师名言

(1)务学不如务求师。(扬雄)

(2)圣人无常师。(韩愈)

(3)经师易遇,人师难遇。(司马光)

(4)古之圣王,未有不尊师者也。(吕不韦)

(5)举世不师,故道益离。(柳宗元)

(6)学者必求师,从师不可不谨也。(程颐)

(7)一日为师,终身为父。(关汉卿)

(8)学贵得师,亦贵得友。(唐甄)

(9)古之学者必严其师,师严然后道尊。(欧阳修)

(10)三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。(孔子)

处处有吾师,时时需学习

[文本回顾]

《师说》针砭时弊,针对当时人“耻学于师”的现状,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。

而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,为教育理论作出了很大的贡献。我们在学习过程中,也要学习这种精神,时时学习,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。这样,才能提高自身能力。

[应用角度] “尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”

使用排偶,文采斐然

[方法点拨]

韩愈的散文素以气势充沛、笔力雄健著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中得到了充分的体现。如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢弘,增强了表现力。

注意语言出彩,重视表达的亮点,努力使文章显现“文”的特色,这是近年来高考作文表现出来的越来越强的文采化倾向。其中,排偶句的普遍运用就是一个突出的表征。排偶句在行文中恰如其分的运用,可以使不同的文体有不同的效果,散文会给人以摇曳生姿之感,记叙文会给人以情感激荡之感,议论文会给人以说理强烈之感。

使用排偶句应注意的问题:

(1)排偶句的形式。大多是三个或三个以上词语、短语、句子组成排比,并尽可能使那些句子或词组之间字数相等、词性相对、结构相同,还有一点就是允许同字相对甚至相同的多个词语相对。如:“有时候,……;有时候,……;有时候,……”或者“是……,是……,是……”。

(2)排偶句的内容。各个句子之间应该意义相关或相近、语气相同。“排”的内容不能太死板,“排”词语,“排”短语,“排”句子,夹杂着进行,用来“排”的各元素,有时对得严一点,有时可以松一点,不需要那么工整。

(3)排比和对偶穿插进行。这是一种富有变化的方法,能排比就排比,不能排比对偶一下也好。另外,任何形式都是为内容服务的,使用排偶句应有分寸,过分追求骈俪化,也不免有雕饰过甚、铺排失度之弊。

[学以致用]

仿照下面的示例,自选话题,写三个句子,要求所写句子形成排比,句式与例句相同。

金钱不必车载斗量,够用就好;友谊不必甜言蜜语,真诚就好;人生不必惊天动地,踏实就好。

________________________________________________________________________

“推敲”韩愈

一个头戴纶巾、文质彬彬的瘦弱年轻人,旁若无人地行走在街上,双手还不时地在空中比划着“推门”或者“敲门”的动作,口中念念有词:“僧推月下门”,还是“僧敲月下门”呢?一不小心,年轻人撞上了迎面而来、吆吆喝喝的衙役,被吆喝着、连推带搡地带到了一架华贵的官轿前。

本以为这莽撞的年轻人冲撞了大官,要受到棒责了。幸好,他冲撞的虽是大官,却又是当朝大文豪韩愈。韩愈好为人师,诲人不倦,一见有灵性的后辈读书人,总是怜惜有加。这个年轻人的佳句和那一股对诗的痴迷劲儿,使他不仅没有受棒责,反而得到了韩大人的激赏与力荐,从此诗名满京城、诗名满文坛……这个年轻人就是唐朝著名的苦吟诗人贾岛。他的“鸟宿池边树,僧敲月下门”,就是因为这著名的“推敲”故事而成为大家记忆中最为温馨的诗句之一。

那时候,我是多么羡慕贾岛,

又多么景仰韩愈啊!特别是

当年少的我曾经因为迷恋文

学,而给一位文学前辈写了

几封信全都石沉大海时,我

直恨余生得晚,不能生逢韩

愈老先生,犹如苦吟的贾岛

无意间就免去了求学无门的

苦恼了。在我的想象中,韩愈是一位满脸堆笑、和善可亲的长者,

他该是登门必接待,写信必答复的……所以,我曾经特别地喜欢韩愈。韩愈是大儒,也是大文豪,位居“唐宋散文八大家”之首,文章的确写得极好,中学课本上就有他的《师说》。课外阅读的各种选本上,韩愈的文章也随处可见。我找来了他的许多文章,极认真、极虔诚地一一诵读。

可是,年龄稍长而能平心静气地研读古今硕儒之后,我就少些盲目崇拜了,在儒家学派为数有限的几个可称为“圣人”的先贤当中,我竟然首先“推敲”“挑剔”起韩愈来了。我固执地认为就是在韩愈那儿,儒学开始被宗教化了。我觉得,这是他的错,是他学术人格上的一个疵点。而且,还忽然觉得他的“自知”似乎也出了点问题。

你看,他模仿佛教“法统说”而编造了一个儒家的传道“道统”,并使自己置身这“道统”之中,以“关公战秦琼”式的豪气和战术,一路势如破竹地向历史进攻,扳倒了一个个在他出生之前,就已经约定俗成地被尊为“圣贤”的大儒们,连荀子都被他推翻在地,踏上一只脚。直到站到了“亚圣”孟子跟前,才俯首膜拜,并在孟子身后给自己“敷座而坐”,

摆出一副自我作古的派头,俨然在道统中有了一席之地。也就是说,在我看来,韩愈在儒家道统中的这一圣贤地位是“自封”的,而且竟然自封为“圣人第三”,可称之为“季圣”了。这就不免让我对他那学术人格生出一丝讪笑来了,自然就似乎从心底生出些许不敬来了。

不过,这“小不敬”的情绪,没有影响我更仔细地“推敲”韩愈。不“推敲”也罢,一“推敲”,还真觉得颇有点意思,颇有点余味了。就是这个一心要把儒学宗教化的韩愈老先生,其实是最狂热地反对宗教,反对当时君臣信佛的。他就是因为上表反对唐宪宗迎佛骨建寺庙、劳民伤财,才被贬到海边小邑潮州的。

他不仅在行动上反对大兴佛教,在学术上也是努力与佛学抗争。他的儒家“道统说”,其实正是他在学术上与佛学抗争的结果。他在《原道》中说:“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。”他把儒家“道统”的源流上溯到尧舜,大大早于佛教的释迦牟尼,这对于儒学争夺统治地位是大有好处的,从中也可以看出韩夫子维护儒学的拳拳之心。

他反对宗教,特别是反对那种“神神道道”的“灵崇之教”,你看他在朝奏中竟敢说唐宪宗将要隆重迎之的那佛骨不过是一块脏兮兮的枯骨,反对皇帝“今无故取朽秽之物,亲临观之”,“乞以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本……岂不盛哉,岂不快哉!”并以不信邪的精神,疾而言之:“佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎,宜加臣身。”

翻译成现代的话,就是:这佛要真有灵,有什么祸殃,就让他来找我吧!那股子的豪气,天地可鉴!只是,当他在学术上与佛教争长短时,显得“招法拙劣”了些,他说:你佛法算老几呢?你看我的“道统”从尧传来,比你“释老”老多了。这招数,似乎有点迂腐可笑。

可我们谁不是这样呢?直到“阿Q”先生来到人世又离开人世,并断言二十年之后又会成为我们当中活生生的一条好汉的时候,我们谁都免不了有时也要祭起“阿Q”先生“我先前富过”、甚至“先前比你富多了”的灵旗,来遮挡点什么的。我们,不也全都可笑吗?!

有幸去了一趟广东潮州,自然又要对韩愈“推敲”一番。潮州有一座韩公祠,祠依山临水,结木飞檐,气势雄伟。祠后那山名曰韩山,祠前那水就叫韩江。当地人说这全因韩愈而得名,就像列宁格勒因列宁而得名,斯大林格勒因斯大林而得名。可是,列宁、斯大林毕竟是领袖,亲手打下江山,霸得一座城市,似乎在情理之中。而韩愈只是一介书生,怎么会在这天涯海角霸得一块山水,享千秋之祀呢?

遍读韩公祠的有关文字记载,韩愈确有不俗之处:他被贬谪潮州后,不像许许多多的贬臣那样消极处之,只熬日子,等待赦免。而是新官上任数把火,从他被贬潮州到再贬袁州,也就是那么短短八个月时间,他竟然漂漂亮亮地干成了四件大事。一是当时潮州地带深为鳄鱼所患,南人又皆迷信,只知投牲畜甚至童男童女以祭,简直是助“鳄”为虐。韩愈到任后,则“选材技吏民,操强弓毒矢”,大除其害。

二是兴修水利,推广北方先进耕作技术。三是赎放家奴,下令家奴可以工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不得蓄奴。四是请先生,建学校,兴办教育,甚至坚持“以正音为潮人海”,用今天的话说就是推广普通话……在人治为特征的古代社会里,韩愈这样的好官、清官、有为之官到任,无疑是潮州这一方水土的福音,是千载难逢的一次治理与发展的机会。所以,历代潮州人都对韩愈感恩和膜拜,让他霸着潮州山水,享祀千秋,也就可以理解了。

然而,仔细推敲,韩老夫子真正荫及华夏子孙后代的,其实应该是他作为一位伟大的教育家那些超越时空的教育理念。他的许多教育名言,已成后世警句,如“师者,所以传道受业解惑也”“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”等,跨越了一千多年,仍在指导我们的行为。他还以其“性三品”的哲学思想为依据,倡导并实践全面道德教育,开了“全民道德教育”的先河。

在他之前,儒家学派始终秉承着孔子“唯上智与下愚不移”的观点,视老百姓为“只可制服”“不可教化”的愚民,使教育成为“上等人”的专利,而对于“下等人”来说,读书和受道德教育,那都是可望而不可即的奢侈品。韩愈自然也难以摆脱封建等级观念的影响,他直接继承了汉代大儒董仲舒“性三品”说,把人性划分为上品、中品和下品三个等级,但对董仲舒的学说又进行了批判和修正。他认为具有上品人格的人,只要接受教育,人性就越发光明完善,成为社会楷模,让人敬仰。

下品人格的人,虽难以教育转化,但也能由教育而产生一定的畏惧,而纳入社会规范。中品人格的人,更是要通过积极的教育和改造,才不至于堕落为下品,甚至能上升为上品,成为完善的人格。他还说:“性也者,与生俱生也;情也者,接物而生也。”他把人的“性”“情”分开,人性生而俱有,而人情是后天通过接触事物而产生的。因此,他主张用教化的作用来去掉蒙蔽善性的情欲,使人性恢复和扩充,甚而至于完美。于是,他努力倡导并实践着把道德教化扩大到社会各阶层。

可以这样说,是韩愈和他的学生李翱首先从理论上给社会全体成员指出了一条成为“圣贤”“上品”的道路——那就是通过教育、教化、修养,而达到自我完善。我觉得,单凭这一点他就算是在教育上“打下一片江山”的人物,足可享祀千秋。且看,韩公祠里有诗赞曰:“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”评价极高,却也让人心服。

[赏析] 作者从贾岛知遇于韩愈的故事起笔,从韩愈的硕儒地位、道统论、政绩、教育理念等方面入手“推敲”韩愈,挖掘韩愈名垂千古的缘由。读古喻今,对当今社会有一定的借鉴意义。文章全面介绍韩愈其人其事,也能帮助我们增长见识。

高一语文课件:3.11 师说 课件(人教版必修3)

第11课 师 说

□ 韩 愈

知识与能力 了解韩愈的文学主张和其倡导的“古文运动”;了解韩愈的重要文学作品;积累并掌握重要的文言现象。

过程与方法 鉴赏本文运用正反对比论证、反复论证增强说服力的写法。

情感态度价值观 理解本文所论述的教师的作用、从师的重要性,端正学习态度;认识本文中反映的封建思想,逐步培养批判地继承古代文化遗产的能力。

是谁播撒智慧的种子?是谁点燃人类文明的曙光?是谁引领我们走进知识的殿堂?无疑是老师。那么,老师的职责是什么?哪些人可以成为我们的老师?我们要向老师学习什么?被誉为“文起八代之衰”的唐代大文豪韩愈,早在一千多年前就从容不迫地回答了以上这些问题。就让我们走进《师说》,一起感悟“师道”的真谛吧。

二、通假字

1.师者,所以传道受业解惑也________________________________________________________________________

2.或师焉,或不焉________________________________________________________________________

【自主校对】

一、yú chánɡ zhuàn dān dòu yí jiē zhǎnɡ

二、1.“受”通“授”,传授 2.“不”通“否”

三、 1.①以……为师 ②学习 ③从师学习 ④老师 ⑤军队

2.①道理 ②风尚 ③道路 ④说 ⑤取道 ⑥方法

3.①使……跟随 ②听从,顺从 ③依傍 ④由,自 ⑤参与 ⑥跟随,随从 ⑦zònɡ,次于最亲的亲属,表叔伯关系

4.①传授 ②流传 ③解释经书的著作 ④传记

5.①疑难问题,名词 ②糊涂,形容词 ③迷惑 ④使……迷惑

6.①没有 ②无论 ③通“毋”,不、不要 ④表示疑问语气,可译为“吗”

四、1.①的,助词 ②知识、道理,名词 ③代指人 ④连接定语与中心词,这类 ⑤用在主谓之间,取消句子独立性 ⑥宾语前置的标志 ⑦到,往,动词 ⑧定语后置的标志

2.①向 ②从 ③比 ④被

3.①人称代词,作定语(他们的) ②人称代词,复指,作主语(今之众人) ③指示代词,相当于“那个” ④语气副词,表感叹(多么) ⑤语气副词,表猜测、推测(大概、恐怕)

五、1.求学的人 2.小的方面学习 3.从,跟从;而,而且 4.不一定 5.先秦两汉的散文 6.一般的人

六、1.名词活用为动词,学习 2.形容词活用为名词,年龄大的,年龄小的 3.形容词活用为名词,圣人、愚人 4.形容词活用为名词,小的方面、大的方面 5.意动用法,以……为师 6.意动用法,以……为耻 7.意动用法,以……为师 8.意动用法,以……为耻 9.名词作状语,成群地 10.名词活用为动词,并列

一、作者档案

韩愈(768~824),字退之,唐代河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今辽宁义县)韩氏是望族,所以后人又称他为“韩昌黎”。他二十五岁中进士,累官至吏部侍郎。

韩愈是唐代古文运动的倡导者。他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。著有《昌黎先生集》四十卷,其中有许多人们所传诵的优秀散文。

他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,因此苏轼称他“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首。

二、背景回放

此文作于唐德宗贞元十八年(802年)。魏晋以来的门阀制度至唐代仍有沿袭,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子监。上层士族子弟无论德、行、学问如何均能为官,他们不需要学习,也看不起老师,而且鄙视从师。这种风气到韩愈所处之中庸时代有增无减,渐趋恶劣。韩愈当时35岁,正在国子监任教,他对这种不良的社会风气深恶痛绝,写下这篇文章。

一、整体悟读

试摘录作者关于老师的职能、从师学习的必要、择师的原则等方面的精辟论述,体会其深刻含义。

参考答案: 关于老师的职能:“师者,所以传道受业解惑也。”——把教师的职责从“授之书而习其句读”,扩大到“传道受业解惑”,这在当时是一个了不起的进步,并意味着不仅“童子”要从师学习,所有有志于学问的成年人都要从师学习。

关于从师学习的必要:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”——否定“生而知之”,明确“学而后知”,严正批驳了上层“士大夫之族”宣扬的血统论和先验论,具有积极意义。

关于择师原则:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”——针砭了当时上层社会只看门第高低,不重真才实学的恶劣风气,提出了全新的择师观念。

二、局部涵泳

1.课文的第二段是用对比手法来写的。说说这一段用了几组正反对比的事实论据,这样对比有怎样的论证作用。

参考答案: 本段分为三层,即三组对比,批判“士大夫之族”“耻学于师”的流俗。

对比项目 对比效果

“古之圣人”与“今之众人”的不同学风 得出“圣益圣,愚益愚”的结论

“择师教子”与“自身耻师”的行为 得出“小学而大遗”的结论

“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的学习态度 揭示了尊卑贵贱和见识高下成反比的奇怪现象,发人深思

本段所用的三组对比有一个共同特点,那就是经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,都可以用“反而”承接上文,在语意上形成了一个逆接序列。如“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”。通过对比,揭示了“士大夫之族”不从师学习违背常理的做法,则作者主张从师学习的观点不言自明。

2.联系全文,分析第三段举出备受封建文人崇敬的孔子的例子,有怎样的作用?

参考答案: 从本段语境的角度看,此例有两个作用:(1)证明“圣人无常师”的观点;(2)得出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”的结论。从全文语境的角度看,此例有两个作用:(1)进一步阐明从师的标准“道之所存,师之所存”;(2)和当今不良风气形成对比,进一步批判这种风气。总之,通过这几个方面的作用,很好地阐明了本文中心论点。

3.“圣人无常师”这个说法的实质是什么?对我们有怎样的启示?

参考答案: ①“圣人无常师”这一命题,出自《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有?”(子贡语),包含着广泛学习的意思。世上学问门类众多,人不能尽知,要想得到广泛的知识,就要向许多内行的人学习。孔子向这么多的人学习,给我们树立了榜样。

②人总是有长处也有短处的,用这种观点来看周围的人,才善于学习别人的长处,不断地充实自己,提高自己。韩愈从这个观点出发,提出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的论断,告诉我们要向闻道在先的人学习,向术业上有专长的人学习,是很有意义的。

三、开放探究

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

思路提示:作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想,在今天仍有借鉴意义。

但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵在根本上是不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,表现了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。

一、文脉梳理

二、意旨探微

本文的主旨在于论师,并非讲道。本文吸收了儒家思想中有关师道问题的精华,并根据当时的形势,结合自己的认识,确定了“师”的概念,阐述了“师”的作用、“师”的职责、从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。

1.对比引用,论证鲜明

通过对比论证批判了错误的从师态度,赞扬肯定了从师学习的风尚。用孔子、李蟠作例子赞扬了正确的从师态度。

2.语言错综,变化多姿

主要表现在以下两个方面:

(1)整散结合。整齐的排偶与灵活的散句交错运用,配合自然,使语言奇偶互现,错落有致,气势雄伟。

(2)一意多式。第二段的三个对比,结语都是批判“士大夫之族”不重视师道的恶劣风气,随着对比的层层深入,语气一句比一句重。第一句是疑问语气;第二句带有肯定的责备语气;第三句,带有讽刺,感情强烈。这样写,不呆板,语气递进,感情一层比一层强烈,准确地表达了文章的思想内容。

解析: “衣”为名词用作动词;其他三项均为意动用法。

答案: D

2.下列各项不含通假字的一项是( )

A.或师焉,或不焉

B.君子不齿

C.虽有槁暴,不复挺者

D.颁白者不负戴于道路矣

解析: A项,“不”通“否”;C项,“有”通“又”;D项,“颁”通“斑”。

答案: B

答案: D

4.下列句式特点不同于其他三句的一项是( )

A.何陋之有?

B.句读之不知,惑之不解。

C.唯利是图。

D.吾长见笑于大方之家。

解析: D项为被动句,其余三句均为宾语前置句。

答案: D

一、文段精析

阅读下面的文字,完成5~8题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

解析: ①学者,古义:求学之人;今义:有学问之人。②传道,古义:传播道理,文中指传播儒家思想;今义:通常指传播宗教思想。③众人,古义:普通人;今义:大家。④小学,古义:文中指对小的方面是学习的。今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。⑤古文,古义:先秦两汉的文字;今义:相对于白话文的文言文。

答案: A

解析: A项中的两个“传”,一念chuán ,一念zhuàn;B项中的两个“师”都是老师的意思;C项中的两个“从”,一是跟从之意,一是表方向的介词;D项中的两个“道”,一是道理,一是风尚。

答案: B

解析: A项中两个“之”都是取消句子的独立性;B项中两个“师”,一是拜师求学,一是老师;C项中两个“于”,一是向,一是被;D项中两个“乎”,一是于的意思,一是疑问语气词。

答案: A

8.这段文字论述的中心意思是什么?又是如何论述的?从语气变化的角度谈谈对这段文字的理解。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: 中心意思是抨击“今之众人”耻于从师的不良风气。为了抨击这种风气,作者用了三组对比:“古之圣人”与“今之众人”;“其子”与“其身”;“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”。这三组对比是纵比、自比和横比。三组对比,结语语气一句比一句重。第一组对比的结语是疑问语气,第二组对比的结语是肯定、责备语气,第三组对比的结语是反问、讽刺语气,在多变的句式和语气中饱含着作者的感情,体现了韩愈散文的雄奇奔放。

二、类文迁移

阅读下面文字,完成9~12题。

问 说(节选)

□ 刘 开

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?

《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼。唯道之所成而已矣。孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

解析: A.生:使动用法,使……生。其他三项和例句都是意动用法。

答案: A

10.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)圣人所不知,未必不为愚人之所知也。

译文:________________________________________________________________________

(2)理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?

译文:________________________________________________________________________

(3)古人以问为美德,而并不见其有可耻也。

译文:________________________________________________________________________

答案: (1)圣人所不了解的(事物),未必不是愚笨的人所了解的。

(2)真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么“问”可以少得了吗?

(3)古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的。

11.《问说》一文明显借鉴了《师说》,其中“是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼。唯道之所成而已矣”同《师说》中的哪句话相应?

________________________________________________________________________

答案: 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

12.比较这段文字与《师说》在立意(或内容)上的异同。

(1)相同点:________________________________________________________________________

(2)不同点:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: (1)两文都是劝说人们要虚心地向各种人学习。

(2)《问说》从“问”的角度,强调“问”的重要性,主张学必好问。《师说》从“师”的角度,强调“师”的重要性,主张从师而学。

【参考译文】 聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。圣人所不了解(的事物),未必不是愚笨的人所了解的;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》(说),朝堂之外(要)询问百姓(对朝政的意见),国家的大事还问到平民。

所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学习方面能有成就便可以了。孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当做耻辱,那么古人所深深地(感到)羞耻的(事),后代人却做着而不以为耻的(就)多了,可悲啊!

13.教师节到了,请你欣赏下面的几副对联,再仿写两副。

示例:(1)从教无私,桃李三千承雨露;感恩报国,芝兰四季吐芬芳。

(2)启蒙解惑《声声慢》;授业传薪《步步高》。

(3)指数函数,对数函数,三角函数,数数含辛茹苦;平行直线,交叉直线,异面直线,线线意切情深。

仿写对联:

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案: (示例)(1)传道解惑茹苦含辛,似蜡炬春蚕风尚;树人培才鞠躬尽瘁,如苍松翠柏情操。

(2)一粒种,千滴汗,春播秋收,五谷丰登;万卷书,百回讲,谈古论今,桃李满园。

14.根据下面的辐射图,围绕“报答”写一段文字,不少于60字。

要求:(1)至少要用到图中的两组对应关系。

(2)至少运用两种修辞手法。

(3)语言流畅,有文采。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案: (示例)所谓“滴水之恩,涌泉相报”,阳光给予花儿营养,花儿以盛开相报;人们给予大树水分,大树以阴凉相报。假如父母是天,那我便是天空中飞翔的小鸟,我要驱赶乌云,让天空永远蔚蓝;假如父母是大地,我就是那棵小草,我要越长越茂盛,为大地增添一片绿色。

◇ 古文运动

古文运动,实际上是以复古为名的文风改革运动 ,韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。本文第4段他赞扬李蟠“好古文”,就是指爱好他们倡导的那种古文,韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人的努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

◇ 寻师名言

(1)务学不如务求师。(扬雄)

(2)圣人无常师。(韩愈)

(3)经师易遇,人师难遇。(司马光)

(4)古之圣王,未有不尊师者也。(吕不韦)

(5)举世不师,故道益离。(柳宗元)

(6)学者必求师,从师不可不谨也。(程颐)

(7)一日为师,终身为父。(关汉卿)

(8)学贵得师,亦贵得友。(唐甄)

(9)古之学者必严其师,师严然后道尊。(欧阳修)

(10)三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。(孔子)

处处有吾师,时时需学习

[文本回顾]

《师说》针砭时弊,针对当时人“耻学于师”的现状,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。

而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,为教育理论作出了很大的贡献。我们在学习过程中,也要学习这种精神,时时学习,处处向比自己强的人学习。同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,“不唯书,不唯上”。这样,才能提高自身能力。

[应用角度] “尊敬老师”“博采众长者可成大器”“我们要敢于超越前人”

使用排偶,文采斐然

[方法点拨]

韩愈的散文素以气势充沛、笔力雄健著称,这体现在多用排比和对偶句式上。他的这种风格,在本文中得到了充分的体现。如“生乎吾前……”,“生乎吾后……”;“古之圣人……”,“今之众人……”。这种句式的运用,形式整齐,气势恢弘,增强了表现力。

注意语言出彩,重视表达的亮点,努力使文章显现“文”的特色,这是近年来高考作文表现出来的越来越强的文采化倾向。其中,排偶句的普遍运用就是一个突出的表征。排偶句在行文中恰如其分的运用,可以使不同的文体有不同的效果,散文会给人以摇曳生姿之感,记叙文会给人以情感激荡之感,议论文会给人以说理强烈之感。

使用排偶句应注意的问题:

(1)排偶句的形式。大多是三个或三个以上词语、短语、句子组成排比,并尽可能使那些句子或词组之间字数相等、词性相对、结构相同,还有一点就是允许同字相对甚至相同的多个词语相对。如:“有时候,……;有时候,……;有时候,……”或者“是……,是……,是……”。

(2)排偶句的内容。各个句子之间应该意义相关或相近、语气相同。“排”的内容不能太死板,“排”词语,“排”短语,“排”句子,夹杂着进行,用来“排”的各元素,有时对得严一点,有时可以松一点,不需要那么工整。

(3)排比和对偶穿插进行。这是一种富有变化的方法,能排比就排比,不能排比对偶一下也好。另外,任何形式都是为内容服务的,使用排偶句应有分寸,过分追求骈俪化,也不免有雕饰过甚、铺排失度之弊。

[学以致用]

仿照下面的示例,自选话题,写三个句子,要求所写句子形成排比,句式与例句相同。

金钱不必车载斗量,够用就好;友谊不必甜言蜜语,真诚就好;人生不必惊天动地,踏实就好。

________________________________________________________________________

“推敲”韩愈

一个头戴纶巾、文质彬彬的瘦弱年轻人,旁若无人地行走在街上,双手还不时地在空中比划着“推门”或者“敲门”的动作,口中念念有词:“僧推月下门”,还是“僧敲月下门”呢?一不小心,年轻人撞上了迎面而来、吆吆喝喝的衙役,被吆喝着、连推带搡地带到了一架华贵的官轿前。

本以为这莽撞的年轻人冲撞了大官,要受到棒责了。幸好,他冲撞的虽是大官,却又是当朝大文豪韩愈。韩愈好为人师,诲人不倦,一见有灵性的后辈读书人,总是怜惜有加。这个年轻人的佳句和那一股对诗的痴迷劲儿,使他不仅没有受棒责,反而得到了韩大人的激赏与力荐,从此诗名满京城、诗名满文坛……这个年轻人就是唐朝著名的苦吟诗人贾岛。他的“鸟宿池边树,僧敲月下门”,就是因为这著名的“推敲”故事而成为大家记忆中最为温馨的诗句之一。

那时候,我是多么羡慕贾岛,

又多么景仰韩愈啊!特别是

当年少的我曾经因为迷恋文

学,而给一位文学前辈写了

几封信全都石沉大海时,我

直恨余生得晚,不能生逢韩

愈老先生,犹如苦吟的贾岛

无意间就免去了求学无门的

苦恼了。在我的想象中,韩愈是一位满脸堆笑、和善可亲的长者,

他该是登门必接待,写信必答复的……所以,我曾经特别地喜欢韩愈。韩愈是大儒,也是大文豪,位居“唐宋散文八大家”之首,文章的确写得极好,中学课本上就有他的《师说》。课外阅读的各种选本上,韩愈的文章也随处可见。我找来了他的许多文章,极认真、极虔诚地一一诵读。

可是,年龄稍长而能平心静气地研读古今硕儒之后,我就少些盲目崇拜了,在儒家学派为数有限的几个可称为“圣人”的先贤当中,我竟然首先“推敲”“挑剔”起韩愈来了。我固执地认为就是在韩愈那儿,儒学开始被宗教化了。我觉得,这是他的错,是他学术人格上的一个疵点。而且,还忽然觉得他的“自知”似乎也出了点问题。

你看,他模仿佛教“法统说”而编造了一个儒家的传道“道统”,并使自己置身这“道统”之中,以“关公战秦琼”式的豪气和战术,一路势如破竹地向历史进攻,扳倒了一个个在他出生之前,就已经约定俗成地被尊为“圣贤”的大儒们,连荀子都被他推翻在地,踏上一只脚。直到站到了“亚圣”孟子跟前,才俯首膜拜,并在孟子身后给自己“敷座而坐”,

摆出一副自我作古的派头,俨然在道统中有了一席之地。也就是说,在我看来,韩愈在儒家道统中的这一圣贤地位是“自封”的,而且竟然自封为“圣人第三”,可称之为“季圣”了。这就不免让我对他那学术人格生出一丝讪笑来了,自然就似乎从心底生出些许不敬来了。

不过,这“小不敬”的情绪,没有影响我更仔细地“推敲”韩愈。不“推敲”也罢,一“推敲”,还真觉得颇有点意思,颇有点余味了。就是这个一心要把儒学宗教化的韩愈老先生,其实是最狂热地反对宗教,反对当时君臣信佛的。他就是因为上表反对唐宪宗迎佛骨建寺庙、劳民伤财,才被贬到海边小邑潮州的。

他不仅在行动上反对大兴佛教,在学术上也是努力与佛学抗争。他的儒家“道统说”,其实正是他在学术上与佛学抗争的结果。他在《原道》中说:“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。”他把儒家“道统”的源流上溯到尧舜,大大早于佛教的释迦牟尼,这对于儒学争夺统治地位是大有好处的,从中也可以看出韩夫子维护儒学的拳拳之心。

他反对宗教,特别是反对那种“神神道道”的“灵崇之教”,你看他在朝奏中竟敢说唐宪宗将要隆重迎之的那佛骨不过是一块脏兮兮的枯骨,反对皇帝“今无故取朽秽之物,亲临观之”,“乞以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本……岂不盛哉,岂不快哉!”并以不信邪的精神,疾而言之:“佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎,宜加臣身。”

翻译成现代的话,就是:这佛要真有灵,有什么祸殃,就让他来找我吧!那股子的豪气,天地可鉴!只是,当他在学术上与佛教争长短时,显得“招法拙劣”了些,他说:你佛法算老几呢?你看我的“道统”从尧传来,比你“释老”老多了。这招数,似乎有点迂腐可笑。

可我们谁不是这样呢?直到“阿Q”先生来到人世又离开人世,并断言二十年之后又会成为我们当中活生生的一条好汉的时候,我们谁都免不了有时也要祭起“阿Q”先生“我先前富过”、甚至“先前比你富多了”的灵旗,来遮挡点什么的。我们,不也全都可笑吗?!

有幸去了一趟广东潮州,自然又要对韩愈“推敲”一番。潮州有一座韩公祠,祠依山临水,结木飞檐,气势雄伟。祠后那山名曰韩山,祠前那水就叫韩江。当地人说这全因韩愈而得名,就像列宁格勒因列宁而得名,斯大林格勒因斯大林而得名。可是,列宁、斯大林毕竟是领袖,亲手打下江山,霸得一座城市,似乎在情理之中。而韩愈只是一介书生,怎么会在这天涯海角霸得一块山水,享千秋之祀呢?

遍读韩公祠的有关文字记载,韩愈确有不俗之处:他被贬谪潮州后,不像许许多多的贬臣那样消极处之,只熬日子,等待赦免。而是新官上任数把火,从他被贬潮州到再贬袁州,也就是那么短短八个月时间,他竟然漂漂亮亮地干成了四件大事。一是当时潮州地带深为鳄鱼所患,南人又皆迷信,只知投牲畜甚至童男童女以祭,简直是助“鳄”为虐。韩愈到任后,则“选材技吏民,操强弓毒矢”,大除其害。

二是兴修水利,推广北方先进耕作技术。三是赎放家奴,下令家奴可以工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不得蓄奴。四是请先生,建学校,兴办教育,甚至坚持“以正音为潮人海”,用今天的话说就是推广普通话……在人治为特征的古代社会里,韩愈这样的好官、清官、有为之官到任,无疑是潮州这一方水土的福音,是千载难逢的一次治理与发展的机会。所以,历代潮州人都对韩愈感恩和膜拜,让他霸着潮州山水,享祀千秋,也就可以理解了。

然而,仔细推敲,韩老夫子真正荫及华夏子孙后代的,其实应该是他作为一位伟大的教育家那些超越时空的教育理念。他的许多教育名言,已成后世警句,如“师者,所以传道受业解惑也”“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”等,跨越了一千多年,仍在指导我们的行为。他还以其“性三品”的哲学思想为依据,倡导并实践全面道德教育,开了“全民道德教育”的先河。

在他之前,儒家学派始终秉承着孔子“唯上智与下愚不移”的观点,视老百姓为“只可制服”“不可教化”的愚民,使教育成为“上等人”的专利,而对于“下等人”来说,读书和受道德教育,那都是可望而不可即的奢侈品。韩愈自然也难以摆脱封建等级观念的影响,他直接继承了汉代大儒董仲舒“性三品”说,把人性划分为上品、中品和下品三个等级,但对董仲舒的学说又进行了批判和修正。他认为具有上品人格的人,只要接受教育,人性就越发光明完善,成为社会楷模,让人敬仰。

下品人格的人,虽难以教育转化,但也能由教育而产生一定的畏惧,而纳入社会规范。中品人格的人,更是要通过积极的教育和改造,才不至于堕落为下品,甚至能上升为上品,成为完善的人格。他还说:“性也者,与生俱生也;情也者,接物而生也。”他把人的“性”“情”分开,人性生而俱有,而人情是后天通过接触事物而产生的。因此,他主张用教化的作用来去掉蒙蔽善性的情欲,使人性恢复和扩充,甚而至于完美。于是,他努力倡导并实践着把道德教化扩大到社会各阶层。

可以这样说,是韩愈和他的学生李翱首先从理论上给社会全体成员指出了一条成为“圣贤”“上品”的道路——那就是通过教育、教化、修养,而达到自我完善。我觉得,单凭这一点他就算是在教育上“打下一片江山”的人物,足可享祀千秋。且看,韩公祠里有诗赞曰:“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”评价极高,却也让人心服。

[赏析] 作者从贾岛知遇于韩愈的故事起笔,从韩愈的硕儒地位、道统论、政绩、教育理念等方面入手“推敲”韩愈,挖掘韩愈名垂千古的缘由。读古喻今,对当今社会有一定的借鉴意义。文章全面介绍韩愈其人其事,也能帮助我们增长见识。