纲要上第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元专练 (word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元专练 (word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 383.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-04 19:00:03 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021·河北安平中学高一期末)宋朝经过摸索,创建了路制。一改汉州、唐道固定区域、固定治所、固定机构、固定人员、权力集中的设置原则。路以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针。这一建制( )

A.旨在扩大宋朝疆域

B.体现了文武分权的特点

C.打破了市坊的界限

D.有利于解决藩镇割据现象

2.(2021·江西吉安市·高一期末)宋太祖不仅自己手不释卷,还经常督促文武大臣们读书明理。大臣赵普文化水平低,在宋太祖的劝说下,每天退朝后都读书到深夜,所以有赵普“半部《论语》治天下”之说。宋太祖重视读书人意在

A.克服藩镇割据祸患

B.完善官员选拔机制

C.倡行重文抑武方针

D.提高政府行政效率

3.(2021·浙江高一期末)曾有西北边境官员向朝廷报告紧急军情,皇帝即刻召集宰相及相关长官共商对策。由于宰相无权调动军队,乃由主管军事的长官提出作战方案,由主管财政的长官调度后勤物资,经皇帝裁决后,才调动军队增援前线。以上场景最有可能是

A.汉代匈奴入侵山西

B.唐代吐蕃入侵河西走廊

C.宋代西夏入侵陕西

D.元代回回入侵河套地区

4.(2020·福建高三期中)据《文献通考》记载:“(宋)太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵。兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧。是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊。此制兵得其道也。”这反映了宋初统治者采取措施

A.促进国家统一,推动经济发展

B.提高军队战斗力,实现富国强兵

C.加强中央集权,防止武将专权

D.加强官僚队伍建设,完善文官政治

5.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)西方学者谢和耐在其《中国社会史》中说:“一来(燕云)十六州是唐代已丢,这给宋代军事造成的问题是,牧马区丢失、中原失去屏障。二来,基于这样的情况,宋代处于北方的威胁之下,若是战争胜率不高,那契丹人和金人早就该长驱直入了。”这表明宋代

A.积贫积弱导致边患危机

B.历史遗患影响边境安宁

C.军事孱弱难与辽金抗衡

D.农耕文明已成落日余晖

6.(2021·东莞市东华高级中学高三一模)王安石变法中将公使钱(用作宴请及馈送过往官员的费用)由原来的中央追拨付或预留系省钱,改为由系省钱与不系省钱合并支付,“谓如本州额定公使钱一千贯,则先计其州元收坊场、园池等项课利钱若干,却以不系省钱贴足额数”。这一变法举措有利于

A.整治官场贪腐之风

B.缓解中央财政压力

C.压缩地方财权空间

D.强化公使钱的管理

7.(2021·陕西宝鸡市·高三二模)下图是陈列在中国科举博物馆中的一组宋代瓷俑,从左至右分别是抱着葫芦的医生、抱着书本的读书人和拿着元宝的商人,其中中间读书人个子最高。对此合理的解释是

A.陶瓷业成为重要的税收来源

B.科举制扩大了选拔官员的范围

C.重文风气影响人们价值取向

D.受教育程度导致三者地位不同

8.(2021·全国高三月考)宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,省、部、寺、监只备员无职掌,而在正官之外别设差遣以掌其事,正官用以决定官员的俸禄,差遣才是官员的实际职务。正官有文、武两套资序,经渭分明,而差遣则较为复杂,有的专门委任文官,也可文武兼任。这套制度

A.利于加强对宋朝官员的管控

B.导致积贫积弱局面的形成

C.提高了宋朝官员的行政效率

D.解决了中央与地方的矛盾

9.(2020·安徽高一月考)宋辽订立“澶渊之盟”后,双方达成协议,在河北边境陆续开放了雄州、霸州、安肃军、广信军四处榷场。《中国大百科全书》将榷场定义为:“辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。”据此可知,澶渊之盟后

A.双方政治关系稳定

B.边境贸易较为活跃

C.经济文化交往正常

D.我国经济重心南移

10.(2021·南昌市新建区第一中学高一期中)元代的河南行省管辖着今河南全省,而且江苏,安徽北部、湖北北部、山东西南部也都属于它的辖区,从东到西跨度将近2000里,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件。这一举措

A.有利于加强中央集权

B.促进了边疆经济发展

C.改变了南北经济格局

D.抑制了民族融合趋向

11.(2020·全国高一课时练习)据《辽史·刑法志》载:契丹族原来只有习惯法,随着其控制区域的扩大,契丹立国之初,耶律阿保机“诏大臣定制契丹及诸夷之法,汉人则断以律令”。这反映了契丹统治者

A.实行南、北面官制度

B.保持契丹的民族风格

C.接受汉族的成文法令

D.实行民族同化政策

12.(2020·山西晋城市·高一期中)(元朝)在考试程式上规定蒙古、色目人考两场,而汉人、南人须考三场,题目的难易也迥然不同。同时,蒙古人、色目人愿意考汉人、南人科目者,中选后加官一等。这反映出元朝在民族关系上

A.化解了民族矛盾

B.推行民族歧视政策

C.实现了民族融合

D.强化蒙古贵族特权

13.(2021·浙江高三月考)元代行省例设丞相、平章、右丞、左丞、参政等六七名正副长官,举凡钱粮、兵甲、屯种、漕运等军国重事,无所不辖。可以说,元行省在中央与地方的权力结构中充当了分寄与集权的枢纽。由此可知,元代

A.明确划分了中央与地方权限

B.强化了君主专制

C.消除了地方分裂割据的根源

D.赋予地方部分权力

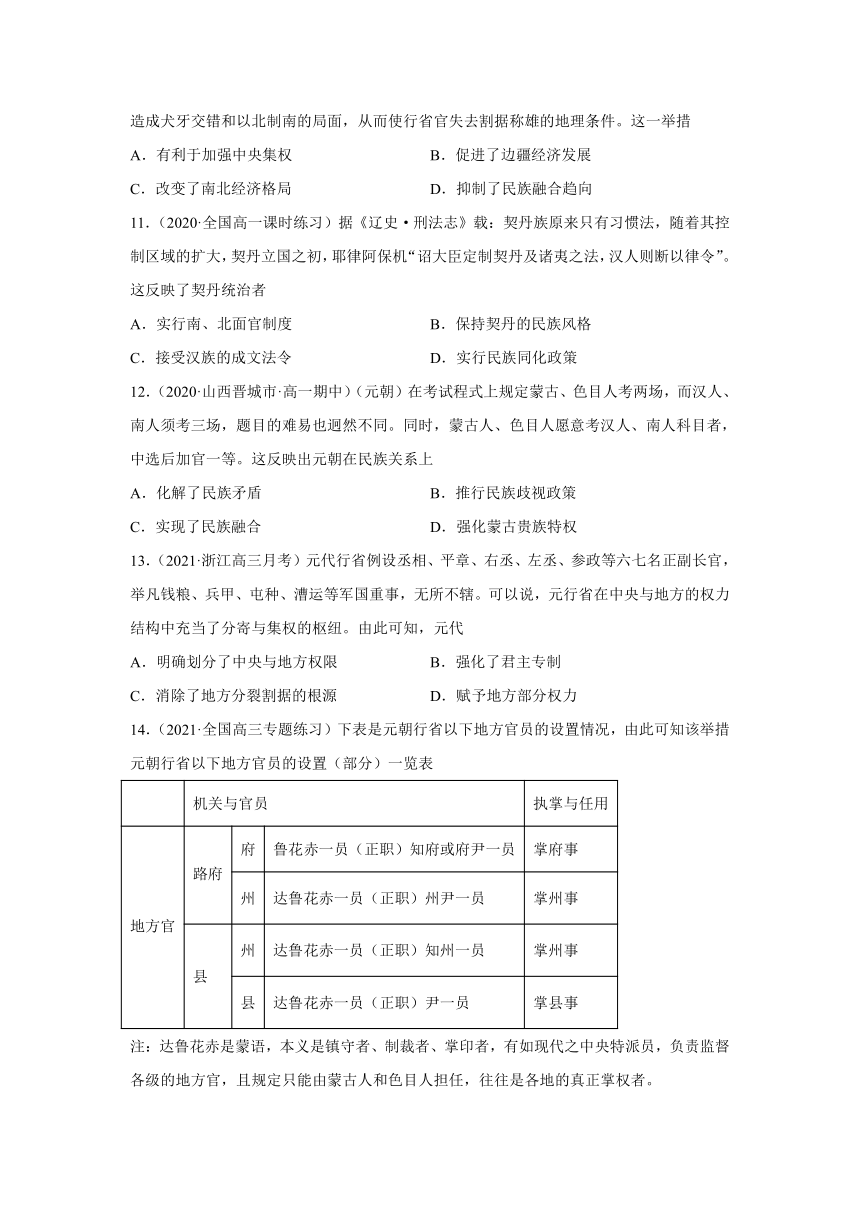

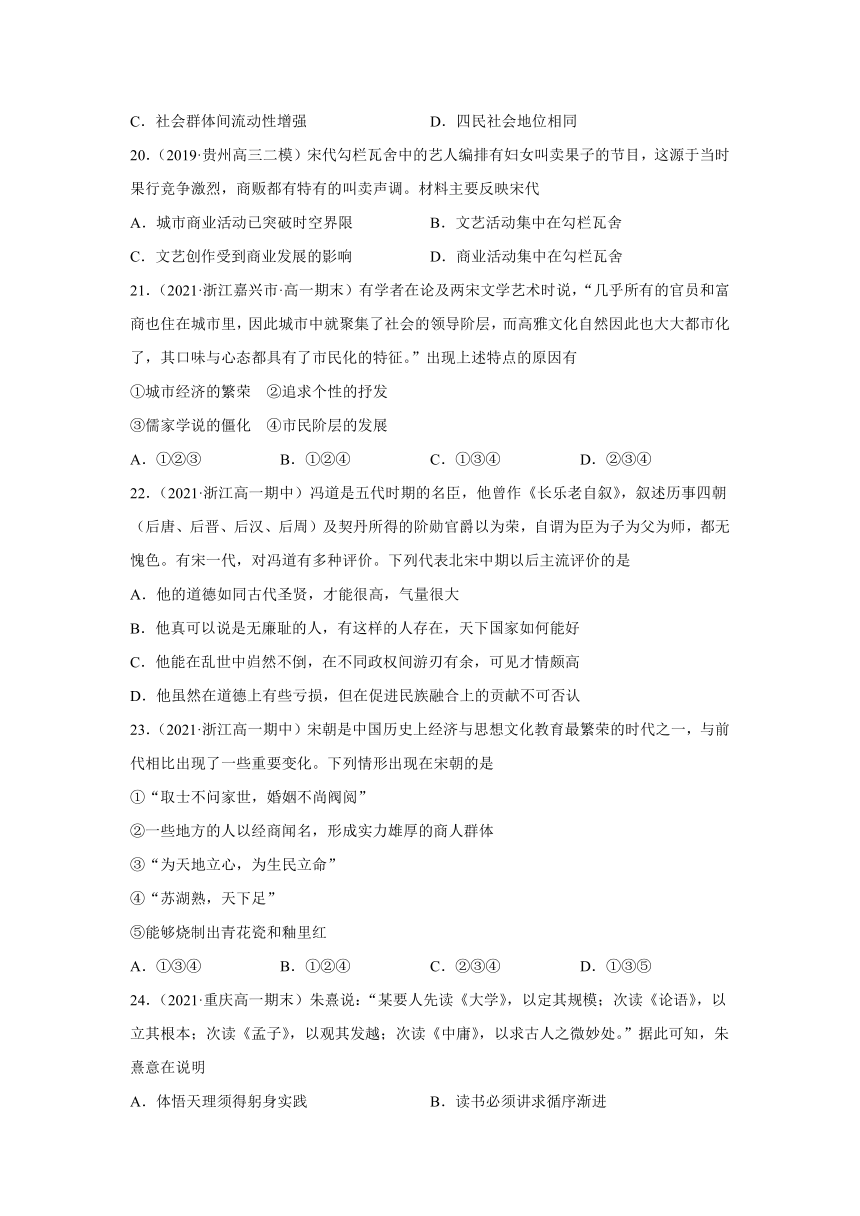

14.(2021·全国高三专题练习)下表是元朝行省以下地方官员的设置情况,由此可知该举措

元朝行省以下地方官员的设置(部分)一览表

机关与官员

执掌与任用

地方官

路府

府

鲁花赤一员(正职)知府或府尹一员

掌府事

州

达鲁花赤一员(正职)州尹一员

掌州事

县

州

达鲁花赤一员(正职)知州一员

掌州事

县

达鲁花赤一员(正职)尹一员

掌县事

注:达鲁花赤是蒙语,本义是镇守者、制裁者、掌印者,有如现代之中央特派员,负责监督各级的地方官,且规定只能由蒙古人和色目人担任,往往是各地的真正掌权者。

A.有利于民族之间的融合

B.加强了中央对地方的管理

C.是地方制度的重大变革

D.效仿于辽朝南北面官制度

15.(2021·重庆八中高一期末)驱傩是驱鬼逐疫酬神纳吉为目的的祭祀活动,在宋代更是盛极一时,成为民间广泛参与的一种雅俗共赏的艺术表演形式,寻常百姓和皇帝都来观赏大傩活动。由此可知宋代( )

A.市井生活的丰富多彩

B.理学对社会的影响有限

C.民间娱乐活动没有等级差别

D.商业经营方式丰富多样

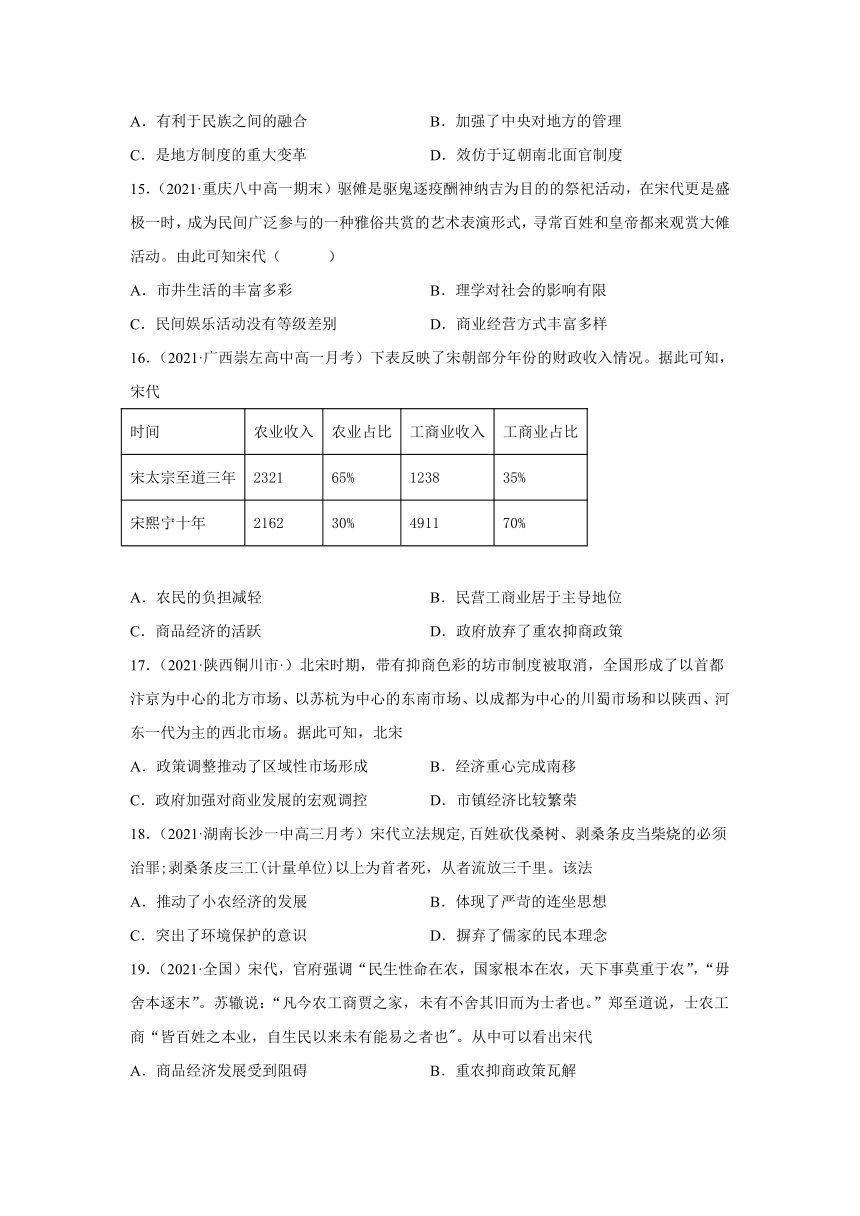

16.(2021·广西崇左高中高一月考)下表反映了宋朝部分年份的财政收入情况。据此可知,宋代

时间

农业收入

农业占比

工商业收入

工商业占比

宋太宗至道三年

2321

65%

1238

35%

宋熙宁十年

2162

30%

4911

70%

A.农民的负担减轻

B.民营工商业居于主导地位

C.商品经济的活跃

D.政府放弃了重农抑商政策

17.(2021·陕西铜川市·)北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消,全国形成了以首都汴京为中心的北方市场、以苏杭为中心的东南市场、以成都为中心的川蜀市场和以陕西、河东一代为主的西北市场。据此可知,北宋

A.政策调整推动了区域性市场形成

B.经济重心完成南移

C.政府加强对商业发展的宏观调控

D.市镇经济比较繁荣

18.(2021·湖南长沙一中高三月考)宋代立法规定,百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的必须治罪;剥桑条皮三工(计量单位)以上为首者死,从者流放三千里。该法

A.推动了小农经济的发展

B.体现了严苛的连坐思想

C.突出了环境保护的意识

D.摒弃了儒家的民本理念

19.(2021·全国)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

20.(2019·贵州高三二模)宋代勾栏瓦舍中的艺人编排有妇女叫卖果子的节目,这源于当时果行竞争激烈,商贩都有特有的叫卖声调。材料主要反映宋代

A.城市商业活动已突破时空界限

B.文艺活动集中在勾栏瓦舍

C.文艺创作受到商业发展的影响

D.商业活动集中在勾栏瓦舍

21.(2021·浙江嘉兴市·高一期末)有学者在论及两宋文学艺术时说,“几乎所有的官员和富商也住在城市里,因此城市中就聚集了社会的领导阶层,而高雅文化自然因此也大大都市化了,其口味与心态都具有了市民化的特征。”出现上述特点的原因有

①城市经济的繁荣

②追求个性的抒发

③儒家学说的僵化

④市民阶层的发展

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

22.(2021·浙江高一期中)冯道是五代时期的名臣,他曾作《长乐老自叙》,叙述历事四朝(后唐、后晋、后汉、后周)及契丹所得的阶勋官爵以为荣,自谓为臣为子为父为师,都无愧色。有宋一代,对冯道有多种评价。下列代表北宋中期以后主流评价的是

A.他的道德如同古代圣贤,才能很高,气量很大

B.他真可以说是无廉耻的人,有这样的人存在,天下国家如何能好

C.他能在乱世中岿然不倒,在不同政权间游刃有余,可见才情颇高

D.他虽然在道德上有些亏损,但在促进民族融合上的贡献不可否认

23.(2021·浙江高一期中)宋朝是中国历史上经济与思想文化教育最繁荣的时代之一,与前代相比出现了一些重要变化。下列情形出现在宋朝的是

①“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”

②一些地方的人以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体

③“为天地立心,为生民立命”

④“苏湖熟,天下足”

⑤能够烧制出青花瓷和釉里红

A.①③④

B.①②④

C.②③④

D.①③⑤

24.(2021·重庆高一期末)朱熹说:“某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。”据此可知,朱熹意在说明

A.体悟天理须得躬身实践

B.读书必须讲求循序渐进

C.儒学道统发展影响深远

D.理学以道德教育为目的

二、材料分析题(3题52分)

25.(2021·新疆五家渠市兵团二中金科实验中学高一月考)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(秦)遂废诸侯改为郡县,以一威权,以专天下,其意主以自为,非意为民。深浅之虑,德量之殊,岂不远哉。故秦得擅其海内之势,无所拘忌,肆淫奢行,暴虐天下。

——(东汉)荀悦《前汉纪·孝惠皇帝纪》

材料二

西汉地方行政制度局部图

材料三

行省有政令则布于天下,郡县有请则达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使。

——(明)宋濂《元史·百官志》

(1)材料一中荀悦对秦朝实行郡县制的评价是否全面?请说明理由。

(2)指出材料二中实行的地方行政制度及其弊端。

(3)根据材料三,概括元朝行省的主要职权。结合所学知识,说明行省制度设置的历史影响。

26.(2021·金华市方格外国语学校高一月考)阅读材料,回答问题。

材料一

北宋初年,从越南引进的占城稻传入中国福建地区,并迅速在江南地区推广。南宋时,山地丘陵修梯田,沿江滨湖筑围田。今江苏南部刈(收割)麦种禾(水稻),一岁再熟。

——沈学年《多熟种植》

材料二

宋元时代纸币进入商品流通领域。虽然两宋的版图比汉唐小了不少,但国家终于统一了。虽然北与辽西夏对峙,南宋与金、蒙古对峙,但这并没有影响到两宋时代国内经济的繁荣与对外贸易的发展。而元代实现了国家的空前统一,四大蒙古汗国更是横跨亚欧大陆,为大规模、远距离的商业流通创造了前所未有的条件。

——李保均《商业流通革命》

材料三

两汉时期,门第观念由宽松到严格,成为了魏晋南北朝时期门阀婚姻的滥觞。宋代,“庸耕不敢姻士大夫”的状况松动,“婚姻不问阀阅”的状况逐渐形成。豪强地主可能“朝为富室,暮为穷民”;高级官吏抑或是名门大族,也可能“家世零替”。贫民因此有了改变生活处境的可能性:“去为商贾、为客户、为游惰”。

——本书编写组《中国古代廉政思想史简编》

(1)根据材料一并结合所学,概述宋代南方农业发展的成就。指出当时南方农业发展对区域经济格局变迁的影响。

(2)根据材料二概括宋元时代纸币产生与发展的背景,并结合所学指出宋元时期“纸币进入商品流通领域”的进程。

(3)根据材料三并结合所学,指出魏晋南北朝时期“门阀婚姻”的制度基础,概述宋代社会的变化情况。

27.(2021·山东高二期末)宋代是我国古代科学技术史上的辉煌时期,火药、指南针和印刷术三大发明基本成熟。阅读材料,回答问题。

材料

分析说明材料所反映的历史现象与三大发明之间的联系,并谈谈你得到的启示。

参考答案

1.D

【详解】

根据材料“以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针”可知,宋朝的地方建制强调“分而治之、相互牵制”的原则,这可以加强中央对地方的控制,有利于解决藩镇割据现象,故D正确;材料中宋朝的地方路制旨在加强中央集权,疆域并未因此而扩大,故排除A;材料反映的是地方路制,没有涉及到官员“文武分权”,故排除B;“打破了市坊的界限”是宋朝商业发展的表现,而材料反映的是宋朝的地方制度,二者主旨不符,故排除C。

2.A

【详解】

据材料可知,宋太祖不仅自己爱读书,还鼓励文武大臣读书使其读书明理,这一政策的实施有利于形成读书风气,且有利于克服唐末以来的藩镇割据祸患,故选A;材料未涉及选官制度,排除B;材料未涉及其抑武方针,C排除;材料只是强调宋太祖重视读书,未涉及提高政府工作效率,D排除。

3.C

【详解】

根据所学知识可知,宋代为了加强中央集权,将宰相的权力一分为三,枢密院负责军事,三司使负责财政,参知政事负责行政,所以材料中场景应该是北宋时期,故C项正确;汉代的宰相负责行政大权,不需要其他部门的配合,故A项错误;唐代实行三省六部制度,不符合材料现象,故B项错误;元代设中书省,替代前代的三省,宰相的权势很大,不符合材料现象,故D项错误。

4.C

【详解】

根据材料“惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵。兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧”并结合所学知识可知,宋初统治者采取加强中央集权的举措,防止武将专权,C正确;宋代并未实现统一,排除A;B与题干内容无关,排除;D与题干中涉及的军事内容无关,排除。

5.B

【详解】

由材料“一来(燕云)十六州是唐代已丢,这给宋代军事造成的问题是,牧马驱丢失、中原失去屏障”可知,唐代的历史遗患影响着宋代的边防安全,故选B;材料说边患问题是唐朝遗留的,而非宋代本身的积贫积弱所导致,A项不符材料描述,排除;C项说法与材料“若是战争胜率不高,那契丹人和金人早就该长驱直入了”的描述不符,排除;农耕文明是在明清时期才成落日余晖,D项说法不符史实,排除。

6.B

【详解】

根据材料“王安石变法中将公使钱由原来的中央追拨付或预留系省钱,改为由系省钱与不系省钱合并支付”可知,中央不再拨付公使钱,而是由地方筹集,这有利于减少中央财政支出,缓解当时财政困难的局面,故B项正确;公使钱全由地方筹集,易造成地方盘剥百姓,加剧贪污腐败之风,故A项错误;材料没有涉及地方财政权力问题,故C项错误;强化公使钱的管理,不符合材料主旨,故D项错误。故选B项。

7.C

【详解】

根据“其中中间读书人个子最高”可以看出,读书人在宋代的社会地位,这与宋代重文轻武的治国国策有一定的关系,反映出当时重文风气影响人们价值取向,C正确;材料与税收无关,排除A;材料强调读书人的地位,与科举的完善没有直接的关系,排除B;受教育与社会地位没有必然的联系,排除D。

8.A

【详解】

根据材料可知,宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,这一做法使官员的权力不断被分化,这种分化事权的举措,有利于防止官员权力膨胀,利于加强对官员的管控,故A项正确;宋朝积贫积弱局面的形成是冗官、冗兵、冗费以及“守内虚外”等政策措施综合作用的结果,宋初职官制度导致积贫积弱局面形成的表述过于绝对,故B项错误;这一制度中很多官员有俸禄、无具体职务,所以对于官员的行政效率提高没有促进作用,故C项错误;宋太祖实行收精兵、削实权、制钱谷等措施加强了中央集权,强化了中央对地方的治理,而材料只是涉及职官制度,不能得出解决了中央与地方的矛盾,故D项错误。

9.B

【详解】

由材料信息“河北边境”“在接界地点设置的互市市场”可知,北宋设置的四处榷场是用于与辽进行贸易的场所,这有利于双方贸易往来,故B项正确;材料体现不出双方政治关系的稳定,故A项错误;经济文化交往是否正常由材料无法得出,故C项错误;D项与材料主旨不符,故排除。

10.A

【详解】

根据“人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件”可得出,元代行省制之下,通过“犬牙交错和以北制南的局面”来削弱地方的权力,加强中央集权,A正确;材料与经济无关,排除BC;材料只涉及防范地方割据,并不能说明抵制民族融合,排除D。

11.A

【详解】

根据材料可知,“治契丹及诸夷之法”是指适用于统治契丹人和其他少数民族的法律,“汉人则断以律令”是指用汉族的成文法令统治汉人,由此可知契丹统治者实行“藩汉分治”政策,其中A项属于该政策,A项正确;BC都是对材料的片面解读,与主旨强调“藩汉分治”政策不符,排除;材料强调实行“藩汉分治”政策,并不是民族同化政策,排除D。

12.B

【详解】

题干反映了元朝在考试场次数、难易程度方面蒙古、色目人与汉人、南人不同,而且若蒙古人、色目人愿意考汉人、南人科目“中选后加官一等”说明元朝在选拔考试方面蒙古人、色目人与汉人、南人不同。根据所学知识可知,元朝实行四等人制,蒙古人作为统治民族列为第一等级,其次根据所学征服地区民族的时序,又依次分为色目人、汉人、南人三个等级,实行民族歧视政策,故B项正确。“化解了民族矛盾”的表述与史实不符,A项错误;题干反映的是民族歧视政策而非民族融合,C项错误;题干信息未涉及蒙古贵族的特权,D项错误。

13.D

【详解】

根据材料中行省的职能以及“元行省在中央与地方的权力结构中充当了分寄与集权的枢纽”可知,题干强调了行省在地方上有一定的权力,D正确;题干未涉及到中央权力,排除A;行省制加强了中央集权,排除B;C表述绝对,排除。

14.B

【详解】

根据表中信息“达鲁花赤有如现代之中央特派员,负责监督各级的地方官……往往是各地的真正掌权者”可知,元代朝廷在地方各级设置达鲁花赤,是为了监督各级地方官,加强对地方的控制,B正确;达鲁花赤只能由蒙古人和色目人担任,带有浓厚的民族歧视,这不利于民族融合,排除A项;C项是行省制度的作用,排除;辽朝南北面官制度中北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,而达鲁花赤则负责监督各级的地方官,排除D项。

15.A

【详解】

材料中的“驱傩”“成为民间广泛参与的一种雅俗共赏的艺术表演形式,寻常百姓和皇帝都来观赏大傩活动”等信息可知,“驱傩”从祭祀发展成为雅俗共赏的艺术表演,甚至连皇帝都来观赏,客观上反映出宋代市井生活的丰富多彩,A项正确;材料主要体现了“驱傩”由祭祀发展为雅俗共赏的艺术表演活动,反映不出理学对社会的影响有限,B项错误;君民同乐傩戏并不意味着等级差别消失,也不符合史实,C项错误;材料主要体现的是随着商品经济的发展,市井生活的丰富,不涉及经营方式丰富多样,D项错误。

16.C

【详解】

据材料信息可知,宋代工商业收入增长迅速,在财政收入中所占的比重也大为提高,反映出宋代商品经济的活跃,故C选项正确;农业收入只是略有减少,且农业收入的减少与农民负担的减轻不存在直接的因果关系,A选项错误;材料只给出了宋代部分年份工商业收入及工商业收入在财政收入中的占比,没有给出民营工商业收入在工商业收入中的占比,不能说民营工商业居于主导地位,B选项错误;重农抑商一直是封建社会的主要政策,没有放弃过,D选项错误。

17.A

【详解】

根据材料“北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消”可知政府政策调整,根据材料“全国形成了……北方市场……东南市场……川蜀市场……西北市场”可知形成区域性市场,故得出政策调整推动了区域性市场形成,故A正确;材料与经济重心南移无关,且经济重心南移是在南宋是完成的,故B错误;材料信息与宏观调控无关,故C错误;通过材料看不出市镇经济的发展情况,故D错误。

18.A

【详解】

”百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧”的行为破坏了男耕女织的小农经济,不利于小农经济的稳定,因而政府立法进行惩罚,故选A项;题干没有提到连坐到其他人,排除B项;百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧对环境保护有一定危害,但是立法并不是为了突出环保意识,排除C项;对百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的行为治罪本身是对民本思想的体现,是在践行儒家的民本思想,排除D项。

19.C

【详解】

材料信息是,宋代官府强调重农抑商,而苏辙则强调舍农工商贾而为士、郑至道则强调士农工商皆本业。从中可以看出宋代社会阶层流动较为增强,故C正确;这一情况是商品经济发展的结果,故A错误;重农抑商政策是封建国家的国策,故B错误;“四民社会地位相同”的说法错误,故D错误。

20.C

【详解】

根据“这源于当时果行竞争激烈,商贩都有特有的叫卖声调”可得出艺人编排的节目来源城市的商业生活,因此反映出文艺创作受到商业发展的影响,C项正确;材料看不出有所突破,排除A;材料只涉及到勾栏瓦舍有文艺活动,并不代表都集中于这一地方,排除B;勾栏瓦舍是文化娱乐场所,而不是商业场所,排除D。

21.B

【详解】

结合所学内容可知,宋代城市经济的繁荣、追求个性的抒发和市民阶层的发展都是这一时期文学艺术出现市民化特征的重要原因,①②④符合题意,故选B;宋代理学刚刚形成,并没有出现儒家学说僵化的情况,③说法错误,排除ACD。

22.B

【详解】

北宋时期,理学兴起,以欧阳修为代表的一些学者,关心社会现实,重视民族气节,冯道以从契丹所得的阶勋官爵以为荣,被理学家认为是无廉耻、无气节,故选B,排除A;CD两项不符合北宋理学思想,不能代表北宋中期以后主流评价,排除。

23.A

【详解】

结合所学知识可知,宋代科举制进一步发展,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”,“为天地立心,为生民立命”是北宋理学家张载的观点,“苏湖熟,天下足”是宋代经济重心南移完成的真实写照,说法①③④均出现在宋朝时期,A项符合题意;一些地方以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体如晋商、徽商是在明清时期,直到元朝时期,才能够烧制出青花瓷和釉里红,说法②⑤不符合题意,与之组合的BCD三项错误。

24.A

【详解】

材料体现的是朱熹主张通过阅读大量的儒家典籍来明白天理,是对格物致知思想的表述,A正确;B属于材料的表象,排除;C与材料无关,排除;理学维护的封建统治,并非是道德教育,D排除。故选A。

25.(1)不全面。秦朝的郡县制并不是秦朝实行暴政的主要原因,郡县制的实行加强了中央集权,是官僚政治取代贵族政治的标志,有助于统一多民族国家的巩固。

(2)郡国并行制。地方割据势力膨胀,严重威胁中央集权。

(3)颁布政令;掌管军事;招讨安抚.重大事务必须呈报中央;不能随意更改赋税制度、调动军队;定期朝觐皇帝、述职;受中央监督;省官互迁等。便利了而中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要的意义。

【详解】

(1)材料一中荀悦认为郡县制是导致秦朝暴政出现的原因。结合所学内容可知这一观点并不全面。因为秦朝的郡县制并不是秦朝实行暴政的主要原因,而且郡县制的实行加强了中央集权,是官僚政治取代贵族政治的标志,有助于统一多民族国家的巩固。

(2)根据材料中的“国”、“郡”等信息可知实行的是郡国并行制。存在的弊端则是地方割据势力膨胀,严重威胁中央集权。

(3)结合所学内容可知,元朝行省的主要职权是颁布政令;掌管军事;招讨安抚.重大事务必须呈报中央;不能随意更改赋税制度、调动军队;定期朝觐皇帝、述职;受中央监督;省官互迁等。历史影响主要是便利了而中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要的意义。

26.(1)成就:外来新品种的引种与推广;垦地面积不断扩大;麦稻复种制的普及;固定种植某种经济作物的农户的出现;棉花在内地种植。

影响:推动经济重心南移。

(2)时代背景:国家统一;经济繁荣,商业与贸易的发展。

进程:北宋开始出现纸币交子;元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

(3)制度基础:士族制度。

变化情况:门第观念淡化;社会阶层的流动性增强(国家对社会的控制相对松弛);社会成员的身份趋于平等。

【详解】

(1)成就:根据“从越南引进的占城稻传入中国福建地区,并迅速在江南地区推广”得出外来新品种的引种与推广;根据“山地丘陵修梯田,沿江滨湖筑围田”得出垦地面积不断扩大;根据“一岁再熟”得出麦稻复种制的普及;根据所学可知,宋代棉花在内地种植;还出现了固定种植某种经济作物的农户。影响:根据所学可知,宋代南方农业的发展,推动了经济重心南移。

(2)时代背景:根据“国家终于统一了”“元代实现了国家的空前统一”得出国家统一;根据“两宋时代国内经济的繁荣与对外贸易的发展”“为大规模、远距离的商业流通创造了前所未有的条件”,概括得出经济繁荣,商业与贸易的发展。进程:根据所学,可从北宋开始出现纸币交子;元朝在全国范围内将纸币等进行总结。

(3)制度基础:根据“门第观念由宽松到严格”得出士族制度。变化情况:根据“婚姻不问阀阅”得出门第观念淡化;根据“朝为富室,暮为穷民”得出社会阶层的流动性增强;根据“高级官吏抑或是名门大族,也可能‘家世零替’”得出社会成员的身份趋于平等。

27.联系:宋代多民族政权并立,战争频繁,推动火药被大量制造并广泛应用于军事;宋代海路贸易发达,以海路为主,推动人工磁化方法造出的指南针广泛应用于航海;宋代书院兴盛,文化繁荣,对印刷术提出新的要求,雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

启示:科技文化是社会政治经济的反映;社会需求是技术发展的动力。

【详解】

“联系”,本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料信息,找出三幅图所反映的历史现象与三大发明之间的联系;然后,结合所学知识谈谈你得到的启示。“联系”,依据图一“辽、西夏、北宋并立”并结合所学知识得出:宋代多民族政权并立,战争频繁,推动火药被大量制造并广泛应用于军事;由图二“宋代海路贸易”并结合所学知识得出:宋代海路贸易发达,以海路为主,推动人工磁化方法造出的指南针广泛应用于航海;由图三信息“宋代书院”并结合所学知识得出:宋代书院兴盛,文化繁荣,对印刷术提出新的要求,雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。“启示”,结合所学知识从科技文化是社会政治经济的反映、社会需求是技术发展的动力等角度分析说明。

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021·河北安平中学高一期末)宋朝经过摸索,创建了路制。一改汉州、唐道固定区域、固定治所、固定机构、固定人员、权力集中的设置原则。路以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针。这一建制( )

A.旨在扩大宋朝疆域

B.体现了文武分权的特点

C.打破了市坊的界限

D.有利于解决藩镇割据现象

2.(2021·江西吉安市·高一期末)宋太祖不仅自己手不释卷,还经常督促文武大臣们读书明理。大臣赵普文化水平低,在宋太祖的劝说下,每天退朝后都读书到深夜,所以有赵普“半部《论语》治天下”之说。宋太祖重视读书人意在

A.克服藩镇割据祸患

B.完善官员选拔机制

C.倡行重文抑武方针

D.提高政府行政效率

3.(2021·浙江高一期末)曾有西北边境官员向朝廷报告紧急军情,皇帝即刻召集宰相及相关长官共商对策。由于宰相无权调动军队,乃由主管军事的长官提出作战方案,由主管财政的长官调度后勤物资,经皇帝裁决后,才调动军队增援前线。以上场景最有可能是

A.汉代匈奴入侵山西

B.唐代吐蕃入侵河西走廊

C.宋代西夏入侵陕西

D.元代回回入侵河套地区

4.(2020·福建高三期中)据《文献通考》记载:“(宋)太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵。兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧。是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊。此制兵得其道也。”这反映了宋初统治者采取措施

A.促进国家统一,推动经济发展

B.提高军队战斗力,实现富国强兵

C.加强中央集权,防止武将专权

D.加强官僚队伍建设,完善文官政治

5.(2021·湖南衡阳市八中高三其他模拟)西方学者谢和耐在其《中国社会史》中说:“一来(燕云)十六州是唐代已丢,这给宋代军事造成的问题是,牧马区丢失、中原失去屏障。二来,基于这样的情况,宋代处于北方的威胁之下,若是战争胜率不高,那契丹人和金人早就该长驱直入了。”这表明宋代

A.积贫积弱导致边患危机

B.历史遗患影响边境安宁

C.军事孱弱难与辽金抗衡

D.农耕文明已成落日余晖

6.(2021·东莞市东华高级中学高三一模)王安石变法中将公使钱(用作宴请及馈送过往官员的费用)由原来的中央追拨付或预留系省钱,改为由系省钱与不系省钱合并支付,“谓如本州额定公使钱一千贯,则先计其州元收坊场、园池等项课利钱若干,却以不系省钱贴足额数”。这一变法举措有利于

A.整治官场贪腐之风

B.缓解中央财政压力

C.压缩地方财权空间

D.强化公使钱的管理

7.(2021·陕西宝鸡市·高三二模)下图是陈列在中国科举博物馆中的一组宋代瓷俑,从左至右分别是抱着葫芦的医生、抱着书本的读书人和拿着元宝的商人,其中中间读书人个子最高。对此合理的解释是

A.陶瓷业成为重要的税收来源

B.科举制扩大了选拔官员的范围

C.重文风气影响人们价值取向

D.受教育程度导致三者地位不同

8.(2021·全国高三月考)宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,省、部、寺、监只备员无职掌,而在正官之外别设差遣以掌其事,正官用以决定官员的俸禄,差遣才是官员的实际职务。正官有文、武两套资序,经渭分明,而差遣则较为复杂,有的专门委任文官,也可文武兼任。这套制度

A.利于加强对宋朝官员的管控

B.导致积贫积弱局面的形成

C.提高了宋朝官员的行政效率

D.解决了中央与地方的矛盾

9.(2020·安徽高一月考)宋辽订立“澶渊之盟”后,双方达成协议,在河北边境陆续开放了雄州、霸州、安肃军、广信军四处榷场。《中国大百科全书》将榷场定义为:“辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。”据此可知,澶渊之盟后

A.双方政治关系稳定

B.边境贸易较为活跃

C.经济文化交往正常

D.我国经济重心南移

10.(2021·南昌市新建区第一中学高一期中)元代的河南行省管辖着今河南全省,而且江苏,安徽北部、湖北北部、山东西南部也都属于它的辖区,从东到西跨度将近2000里,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件。这一举措

A.有利于加强中央集权

B.促进了边疆经济发展

C.改变了南北经济格局

D.抑制了民族融合趋向

11.(2020·全国高一课时练习)据《辽史·刑法志》载:契丹族原来只有习惯法,随着其控制区域的扩大,契丹立国之初,耶律阿保机“诏大臣定制契丹及诸夷之法,汉人则断以律令”。这反映了契丹统治者

A.实行南、北面官制度

B.保持契丹的民族风格

C.接受汉族的成文法令

D.实行民族同化政策

12.(2020·山西晋城市·高一期中)(元朝)在考试程式上规定蒙古、色目人考两场,而汉人、南人须考三场,题目的难易也迥然不同。同时,蒙古人、色目人愿意考汉人、南人科目者,中选后加官一等。这反映出元朝在民族关系上

A.化解了民族矛盾

B.推行民族歧视政策

C.实现了民族融合

D.强化蒙古贵族特权

13.(2021·浙江高三月考)元代行省例设丞相、平章、右丞、左丞、参政等六七名正副长官,举凡钱粮、兵甲、屯种、漕运等军国重事,无所不辖。可以说,元行省在中央与地方的权力结构中充当了分寄与集权的枢纽。由此可知,元代

A.明确划分了中央与地方权限

B.强化了君主专制

C.消除了地方分裂割据的根源

D.赋予地方部分权力

14.(2021·全国高三专题练习)下表是元朝行省以下地方官员的设置情况,由此可知该举措

元朝行省以下地方官员的设置(部分)一览表

机关与官员

执掌与任用

地方官

路府

府

鲁花赤一员(正职)知府或府尹一员

掌府事

州

达鲁花赤一员(正职)州尹一员

掌州事

县

州

达鲁花赤一员(正职)知州一员

掌州事

县

达鲁花赤一员(正职)尹一员

掌县事

注:达鲁花赤是蒙语,本义是镇守者、制裁者、掌印者,有如现代之中央特派员,负责监督各级的地方官,且规定只能由蒙古人和色目人担任,往往是各地的真正掌权者。

A.有利于民族之间的融合

B.加强了中央对地方的管理

C.是地方制度的重大变革

D.效仿于辽朝南北面官制度

15.(2021·重庆八中高一期末)驱傩是驱鬼逐疫酬神纳吉为目的的祭祀活动,在宋代更是盛极一时,成为民间广泛参与的一种雅俗共赏的艺术表演形式,寻常百姓和皇帝都来观赏大傩活动。由此可知宋代( )

A.市井生活的丰富多彩

B.理学对社会的影响有限

C.民间娱乐活动没有等级差别

D.商业经营方式丰富多样

16.(2021·广西崇左高中高一月考)下表反映了宋朝部分年份的财政收入情况。据此可知,宋代

时间

农业收入

农业占比

工商业收入

工商业占比

宋太宗至道三年

2321

65%

1238

35%

宋熙宁十年

2162

30%

4911

70%

A.农民的负担减轻

B.民营工商业居于主导地位

C.商品经济的活跃

D.政府放弃了重农抑商政策

17.(2021·陕西铜川市·)北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消,全国形成了以首都汴京为中心的北方市场、以苏杭为中心的东南市场、以成都为中心的川蜀市场和以陕西、河东一代为主的西北市场。据此可知,北宋

A.政策调整推动了区域性市场形成

B.经济重心完成南移

C.政府加强对商业发展的宏观调控

D.市镇经济比较繁荣

18.(2021·湖南长沙一中高三月考)宋代立法规定,百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的必须治罪;剥桑条皮三工(计量单位)以上为首者死,从者流放三千里。该法

A.推动了小农经济的发展

B.体现了严苛的连坐思想

C.突出了环境保护的意识

D.摒弃了儒家的民本理念

19.(2021·全国)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也"。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

20.(2019·贵州高三二模)宋代勾栏瓦舍中的艺人编排有妇女叫卖果子的节目,这源于当时果行竞争激烈,商贩都有特有的叫卖声调。材料主要反映宋代

A.城市商业活动已突破时空界限

B.文艺活动集中在勾栏瓦舍

C.文艺创作受到商业发展的影响

D.商业活动集中在勾栏瓦舍

21.(2021·浙江嘉兴市·高一期末)有学者在论及两宋文学艺术时说,“几乎所有的官员和富商也住在城市里,因此城市中就聚集了社会的领导阶层,而高雅文化自然因此也大大都市化了,其口味与心态都具有了市民化的特征。”出现上述特点的原因有

①城市经济的繁荣

②追求个性的抒发

③儒家学说的僵化

④市民阶层的发展

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

22.(2021·浙江高一期中)冯道是五代时期的名臣,他曾作《长乐老自叙》,叙述历事四朝(后唐、后晋、后汉、后周)及契丹所得的阶勋官爵以为荣,自谓为臣为子为父为师,都无愧色。有宋一代,对冯道有多种评价。下列代表北宋中期以后主流评价的是

A.他的道德如同古代圣贤,才能很高,气量很大

B.他真可以说是无廉耻的人,有这样的人存在,天下国家如何能好

C.他能在乱世中岿然不倒,在不同政权间游刃有余,可见才情颇高

D.他虽然在道德上有些亏损,但在促进民族融合上的贡献不可否认

23.(2021·浙江高一期中)宋朝是中国历史上经济与思想文化教育最繁荣的时代之一,与前代相比出现了一些重要变化。下列情形出现在宋朝的是

①“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”

②一些地方的人以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体

③“为天地立心,为生民立命”

④“苏湖熟,天下足”

⑤能够烧制出青花瓷和釉里红

A.①③④

B.①②④

C.②③④

D.①③⑤

24.(2021·重庆高一期末)朱熹说:“某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。”据此可知,朱熹意在说明

A.体悟天理须得躬身实践

B.读书必须讲求循序渐进

C.儒学道统发展影响深远

D.理学以道德教育为目的

二、材料分析题(3题52分)

25.(2021·新疆五家渠市兵团二中金科实验中学高一月考)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(秦)遂废诸侯改为郡县,以一威权,以专天下,其意主以自为,非意为民。深浅之虑,德量之殊,岂不远哉。故秦得擅其海内之势,无所拘忌,肆淫奢行,暴虐天下。

——(东汉)荀悦《前汉纪·孝惠皇帝纪》

材料二

西汉地方行政制度局部图

材料三

行省有政令则布于天下,郡县有请则达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使。

——(明)宋濂《元史·百官志》

(1)材料一中荀悦对秦朝实行郡县制的评价是否全面?请说明理由。

(2)指出材料二中实行的地方行政制度及其弊端。

(3)根据材料三,概括元朝行省的主要职权。结合所学知识,说明行省制度设置的历史影响。

26.(2021·金华市方格外国语学校高一月考)阅读材料,回答问题。

材料一

北宋初年,从越南引进的占城稻传入中国福建地区,并迅速在江南地区推广。南宋时,山地丘陵修梯田,沿江滨湖筑围田。今江苏南部刈(收割)麦种禾(水稻),一岁再熟。

——沈学年《多熟种植》

材料二

宋元时代纸币进入商品流通领域。虽然两宋的版图比汉唐小了不少,但国家终于统一了。虽然北与辽西夏对峙,南宋与金、蒙古对峙,但这并没有影响到两宋时代国内经济的繁荣与对外贸易的发展。而元代实现了国家的空前统一,四大蒙古汗国更是横跨亚欧大陆,为大规模、远距离的商业流通创造了前所未有的条件。

——李保均《商业流通革命》

材料三

两汉时期,门第观念由宽松到严格,成为了魏晋南北朝时期门阀婚姻的滥觞。宋代,“庸耕不敢姻士大夫”的状况松动,“婚姻不问阀阅”的状况逐渐形成。豪强地主可能“朝为富室,暮为穷民”;高级官吏抑或是名门大族,也可能“家世零替”。贫民因此有了改变生活处境的可能性:“去为商贾、为客户、为游惰”。

——本书编写组《中国古代廉政思想史简编》

(1)根据材料一并结合所学,概述宋代南方农业发展的成就。指出当时南方农业发展对区域经济格局变迁的影响。

(2)根据材料二概括宋元时代纸币产生与发展的背景,并结合所学指出宋元时期“纸币进入商品流通领域”的进程。

(3)根据材料三并结合所学,指出魏晋南北朝时期“门阀婚姻”的制度基础,概述宋代社会的变化情况。

27.(2021·山东高二期末)宋代是我国古代科学技术史上的辉煌时期,火药、指南针和印刷术三大发明基本成熟。阅读材料,回答问题。

材料

分析说明材料所反映的历史现象与三大发明之间的联系,并谈谈你得到的启示。

参考答案

1.D

【详解】

根据材料“以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针”可知,宋朝的地方建制强调“分而治之、相互牵制”的原则,这可以加强中央对地方的控制,有利于解决藩镇割据现象,故D正确;材料中宋朝的地方路制旨在加强中央集权,疆域并未因此而扩大,故排除A;材料反映的是地方路制,没有涉及到官员“文武分权”,故排除B;“打破了市坊的界限”是宋朝商业发展的表现,而材料反映的是宋朝的地方制度,二者主旨不符,故排除C。

2.A

【详解】

据材料可知,宋太祖不仅自己爱读书,还鼓励文武大臣读书使其读书明理,这一政策的实施有利于形成读书风气,且有利于克服唐末以来的藩镇割据祸患,故选A;材料未涉及选官制度,排除B;材料未涉及其抑武方针,C排除;材料只是强调宋太祖重视读书,未涉及提高政府工作效率,D排除。

3.C

【详解】

根据所学知识可知,宋代为了加强中央集权,将宰相的权力一分为三,枢密院负责军事,三司使负责财政,参知政事负责行政,所以材料中场景应该是北宋时期,故C项正确;汉代的宰相负责行政大权,不需要其他部门的配合,故A项错误;唐代实行三省六部制度,不符合材料现象,故B项错误;元代设中书省,替代前代的三省,宰相的权势很大,不符合材料现象,故D项错误。

4.C

【详解】

根据材料“惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵。兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧”并结合所学知识可知,宋初统治者采取加强中央集权的举措,防止武将专权,C正确;宋代并未实现统一,排除A;B与题干内容无关,排除;D与题干中涉及的军事内容无关,排除。

5.B

【详解】

由材料“一来(燕云)十六州是唐代已丢,这给宋代军事造成的问题是,牧马驱丢失、中原失去屏障”可知,唐代的历史遗患影响着宋代的边防安全,故选B;材料说边患问题是唐朝遗留的,而非宋代本身的积贫积弱所导致,A项不符材料描述,排除;C项说法与材料“若是战争胜率不高,那契丹人和金人早就该长驱直入了”的描述不符,排除;农耕文明是在明清时期才成落日余晖,D项说法不符史实,排除。

6.B

【详解】

根据材料“王安石变法中将公使钱由原来的中央追拨付或预留系省钱,改为由系省钱与不系省钱合并支付”可知,中央不再拨付公使钱,而是由地方筹集,这有利于减少中央财政支出,缓解当时财政困难的局面,故B项正确;公使钱全由地方筹集,易造成地方盘剥百姓,加剧贪污腐败之风,故A项错误;材料没有涉及地方财政权力问题,故C项错误;强化公使钱的管理,不符合材料主旨,故D项错误。故选B项。

7.C

【详解】

根据“其中中间读书人个子最高”可以看出,读书人在宋代的社会地位,这与宋代重文轻武的治国国策有一定的关系,反映出当时重文风气影响人们价值取向,C正确;材料与税收无关,排除A;材料强调读书人的地位,与科举的完善没有直接的关系,排除B;受教育与社会地位没有必然的联系,排除D。

8.A

【详解】

根据材料可知,宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,这一做法使官员的权力不断被分化,这种分化事权的举措,有利于防止官员权力膨胀,利于加强对官员的管控,故A项正确;宋朝积贫积弱局面的形成是冗官、冗兵、冗费以及“守内虚外”等政策措施综合作用的结果,宋初职官制度导致积贫积弱局面形成的表述过于绝对,故B项错误;这一制度中很多官员有俸禄、无具体职务,所以对于官员的行政效率提高没有促进作用,故C项错误;宋太祖实行收精兵、削实权、制钱谷等措施加强了中央集权,强化了中央对地方的治理,而材料只是涉及职官制度,不能得出解决了中央与地方的矛盾,故D项错误。

9.B

【详解】

由材料信息“河北边境”“在接界地点设置的互市市场”可知,北宋设置的四处榷场是用于与辽进行贸易的场所,这有利于双方贸易往来,故B项正确;材料体现不出双方政治关系的稳定,故A项错误;经济文化交往是否正常由材料无法得出,故C项错误;D项与材料主旨不符,故排除。

10.A

【详解】

根据“人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官失去割据称雄的地理条件”可得出,元代行省制之下,通过“犬牙交错和以北制南的局面”来削弱地方的权力,加强中央集权,A正确;材料与经济无关,排除BC;材料只涉及防范地方割据,并不能说明抵制民族融合,排除D。

11.A

【详解】

根据材料可知,“治契丹及诸夷之法”是指适用于统治契丹人和其他少数民族的法律,“汉人则断以律令”是指用汉族的成文法令统治汉人,由此可知契丹统治者实行“藩汉分治”政策,其中A项属于该政策,A项正确;BC都是对材料的片面解读,与主旨强调“藩汉分治”政策不符,排除;材料强调实行“藩汉分治”政策,并不是民族同化政策,排除D。

12.B

【详解】

题干反映了元朝在考试场次数、难易程度方面蒙古、色目人与汉人、南人不同,而且若蒙古人、色目人愿意考汉人、南人科目“中选后加官一等”说明元朝在选拔考试方面蒙古人、色目人与汉人、南人不同。根据所学知识可知,元朝实行四等人制,蒙古人作为统治民族列为第一等级,其次根据所学征服地区民族的时序,又依次分为色目人、汉人、南人三个等级,实行民族歧视政策,故B项正确。“化解了民族矛盾”的表述与史实不符,A项错误;题干反映的是民族歧视政策而非民族融合,C项错误;题干信息未涉及蒙古贵族的特权,D项错误。

13.D

【详解】

根据材料中行省的职能以及“元行省在中央与地方的权力结构中充当了分寄与集权的枢纽”可知,题干强调了行省在地方上有一定的权力,D正确;题干未涉及到中央权力,排除A;行省制加强了中央集权,排除B;C表述绝对,排除。

14.B

【详解】

根据表中信息“达鲁花赤有如现代之中央特派员,负责监督各级的地方官……往往是各地的真正掌权者”可知,元代朝廷在地方各级设置达鲁花赤,是为了监督各级地方官,加强对地方的控制,B正确;达鲁花赤只能由蒙古人和色目人担任,带有浓厚的民族歧视,这不利于民族融合,排除A项;C项是行省制度的作用,排除;辽朝南北面官制度中北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,而达鲁花赤则负责监督各级的地方官,排除D项。

15.A

【详解】

材料中的“驱傩”“成为民间广泛参与的一种雅俗共赏的艺术表演形式,寻常百姓和皇帝都来观赏大傩活动”等信息可知,“驱傩”从祭祀发展成为雅俗共赏的艺术表演,甚至连皇帝都来观赏,客观上反映出宋代市井生活的丰富多彩,A项正确;材料主要体现了“驱傩”由祭祀发展为雅俗共赏的艺术表演活动,反映不出理学对社会的影响有限,B项错误;君民同乐傩戏并不意味着等级差别消失,也不符合史实,C项错误;材料主要体现的是随着商品经济的发展,市井生活的丰富,不涉及经营方式丰富多样,D项错误。

16.C

【详解】

据材料信息可知,宋代工商业收入增长迅速,在财政收入中所占的比重也大为提高,反映出宋代商品经济的活跃,故C选项正确;农业收入只是略有减少,且农业收入的减少与农民负担的减轻不存在直接的因果关系,A选项错误;材料只给出了宋代部分年份工商业收入及工商业收入在财政收入中的占比,没有给出民营工商业收入在工商业收入中的占比,不能说民营工商业居于主导地位,B选项错误;重农抑商一直是封建社会的主要政策,没有放弃过,D选项错误。

17.A

【详解】

根据材料“北宋时期,带有抑商色彩的坊市制度被取消”可知政府政策调整,根据材料“全国形成了……北方市场……东南市场……川蜀市场……西北市场”可知形成区域性市场,故得出政策调整推动了区域性市场形成,故A正确;材料与经济重心南移无关,且经济重心南移是在南宋是完成的,故B错误;材料信息与宏观调控无关,故C错误;通过材料看不出市镇经济的发展情况,故D错误。

18.A

【详解】

”百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧”的行为破坏了男耕女织的小农经济,不利于小农经济的稳定,因而政府立法进行惩罚,故选A项;题干没有提到连坐到其他人,排除B项;百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧对环境保护有一定危害,但是立法并不是为了突出环保意识,排除C项;对百姓砍伐桑树、剥桑条皮当柴烧的行为治罪本身是对民本思想的体现,是在践行儒家的民本思想,排除D项。

19.C

【详解】

材料信息是,宋代官府强调重农抑商,而苏辙则强调舍农工商贾而为士、郑至道则强调士农工商皆本业。从中可以看出宋代社会阶层流动较为增强,故C正确;这一情况是商品经济发展的结果,故A错误;重农抑商政策是封建国家的国策,故B错误;“四民社会地位相同”的说法错误,故D错误。

20.C

【详解】

根据“这源于当时果行竞争激烈,商贩都有特有的叫卖声调”可得出艺人编排的节目来源城市的商业生活,因此反映出文艺创作受到商业发展的影响,C项正确;材料看不出有所突破,排除A;材料只涉及到勾栏瓦舍有文艺活动,并不代表都集中于这一地方,排除B;勾栏瓦舍是文化娱乐场所,而不是商业场所,排除D。

21.B

【详解】

结合所学内容可知,宋代城市经济的繁荣、追求个性的抒发和市民阶层的发展都是这一时期文学艺术出现市民化特征的重要原因,①②④符合题意,故选B;宋代理学刚刚形成,并没有出现儒家学说僵化的情况,③说法错误,排除ACD。

22.B

【详解】

北宋时期,理学兴起,以欧阳修为代表的一些学者,关心社会现实,重视民族气节,冯道以从契丹所得的阶勋官爵以为荣,被理学家认为是无廉耻、无气节,故选B,排除A;CD两项不符合北宋理学思想,不能代表北宋中期以后主流评价,排除。

23.A

【详解】

结合所学知识可知,宋代科举制进一步发展,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”,“为天地立心,为生民立命”是北宋理学家张载的观点,“苏湖熟,天下足”是宋代经济重心南移完成的真实写照,说法①③④均出现在宋朝时期,A项符合题意;一些地方以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体如晋商、徽商是在明清时期,直到元朝时期,才能够烧制出青花瓷和釉里红,说法②⑤不符合题意,与之组合的BCD三项错误。

24.A

【详解】

材料体现的是朱熹主张通过阅读大量的儒家典籍来明白天理,是对格物致知思想的表述,A正确;B属于材料的表象,排除;C与材料无关,排除;理学维护的封建统治,并非是道德教育,D排除。故选A。

25.(1)不全面。秦朝的郡县制并不是秦朝实行暴政的主要原因,郡县制的实行加强了中央集权,是官僚政治取代贵族政治的标志,有助于统一多民族国家的巩固。

(2)郡国并行制。地方割据势力膨胀,严重威胁中央集权。

(3)颁布政令;掌管军事;招讨安抚.重大事务必须呈报中央;不能随意更改赋税制度、调动军队;定期朝觐皇帝、述职;受中央监督;省官互迁等。便利了而中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要的意义。

【详解】

(1)材料一中荀悦认为郡县制是导致秦朝暴政出现的原因。结合所学内容可知这一观点并不全面。因为秦朝的郡县制并不是秦朝实行暴政的主要原因,而且郡县制的实行加强了中央集权,是官僚政治取代贵族政治的标志,有助于统一多民族国家的巩固。

(2)根据材料中的“国”、“郡”等信息可知实行的是郡国并行制。存在的弊端则是地方割据势力膨胀,严重威胁中央集权。

(3)结合所学内容可知,元朝行省的主要职权是颁布政令;掌管军事;招讨安抚.重大事务必须呈报中央;不能随意更改赋税制度、调动军队;定期朝觐皇帝、述职;受中央监督;省官互迁等。历史影响主要是便利了而中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要的意义。

26.(1)成就:外来新品种的引种与推广;垦地面积不断扩大;麦稻复种制的普及;固定种植某种经济作物的农户的出现;棉花在内地种植。

影响:推动经济重心南移。

(2)时代背景:国家统一;经济繁荣,商业与贸易的发展。

进程:北宋开始出现纸币交子;元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

(3)制度基础:士族制度。

变化情况:门第观念淡化;社会阶层的流动性增强(国家对社会的控制相对松弛);社会成员的身份趋于平等。

【详解】

(1)成就:根据“从越南引进的占城稻传入中国福建地区,并迅速在江南地区推广”得出外来新品种的引种与推广;根据“山地丘陵修梯田,沿江滨湖筑围田”得出垦地面积不断扩大;根据“一岁再熟”得出麦稻复种制的普及;根据所学可知,宋代棉花在内地种植;还出现了固定种植某种经济作物的农户。影响:根据所学可知,宋代南方农业的发展,推动了经济重心南移。

(2)时代背景:根据“国家终于统一了”“元代实现了国家的空前统一”得出国家统一;根据“两宋时代国内经济的繁荣与对外贸易的发展”“为大规模、远距离的商业流通创造了前所未有的条件”,概括得出经济繁荣,商业与贸易的发展。进程:根据所学,可从北宋开始出现纸币交子;元朝在全国范围内将纸币等进行总结。

(3)制度基础:根据“门第观念由宽松到严格”得出士族制度。变化情况:根据“婚姻不问阀阅”得出门第观念淡化;根据“朝为富室,暮为穷民”得出社会阶层的流动性增强;根据“高级官吏抑或是名门大族,也可能‘家世零替’”得出社会成员的身份趋于平等。

27.联系:宋代多民族政权并立,战争频繁,推动火药被大量制造并广泛应用于军事;宋代海路贸易发达,以海路为主,推动人工磁化方法造出的指南针广泛应用于航海;宋代书院兴盛,文化繁荣,对印刷术提出新的要求,雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

启示:科技文化是社会政治经济的反映;社会需求是技术发展的动力。

【详解】

“联系”,本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料信息,找出三幅图所反映的历史现象与三大发明之间的联系;然后,结合所学知识谈谈你得到的启示。“联系”,依据图一“辽、西夏、北宋并立”并结合所学知识得出:宋代多民族政权并立,战争频繁,推动火药被大量制造并广泛应用于军事;由图二“宋代海路贸易”并结合所学知识得出:宋代海路贸易发达,以海路为主,推动人工磁化方法造出的指南针广泛应用于航海;由图三信息“宋代书院”并结合所学知识得出:宋代书院兴盛,文化繁荣,对印刷术提出新的要求,雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。“启示”,结合所学知识从科技文化是社会政治经济的反映、社会需求是技术发展的动力等角度分析说明。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进