纲要上第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 单元专练(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 单元专练(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 230.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-04 19:06:03 | ||

图片预览

文档简介

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021·贵州高一期末)有研究表明,中国在1842年以前,农村的制度、生产情况决定城市的制度、生活情况,是农村领导城市。1842年以后,新的生产力、新的生产关系、新的经济组织等首先在城市发生,然后扩展到农村,形成城市领导农村的局面。这一变化反映了近代中国

A.经济结构的变动

B.领土主权的沦丧

C.封建制度的解体

D.经济重心的转移

2.(2021·重庆西南大学附中高一期中)近代西方的战争条约,其固定格式是将战胜者置于战败者之前。而中英《南京条约》的中文原件序言第一句是“兹因大清皇帝,大英君主……”,在条约所有涉及中英双方的表述中,均把清政府排在前面。这表明清政府

A.坚持闭关自守政策

B.固守天朝上国观念

C.遵守近代外交规则

D.维护传统宗藩关系

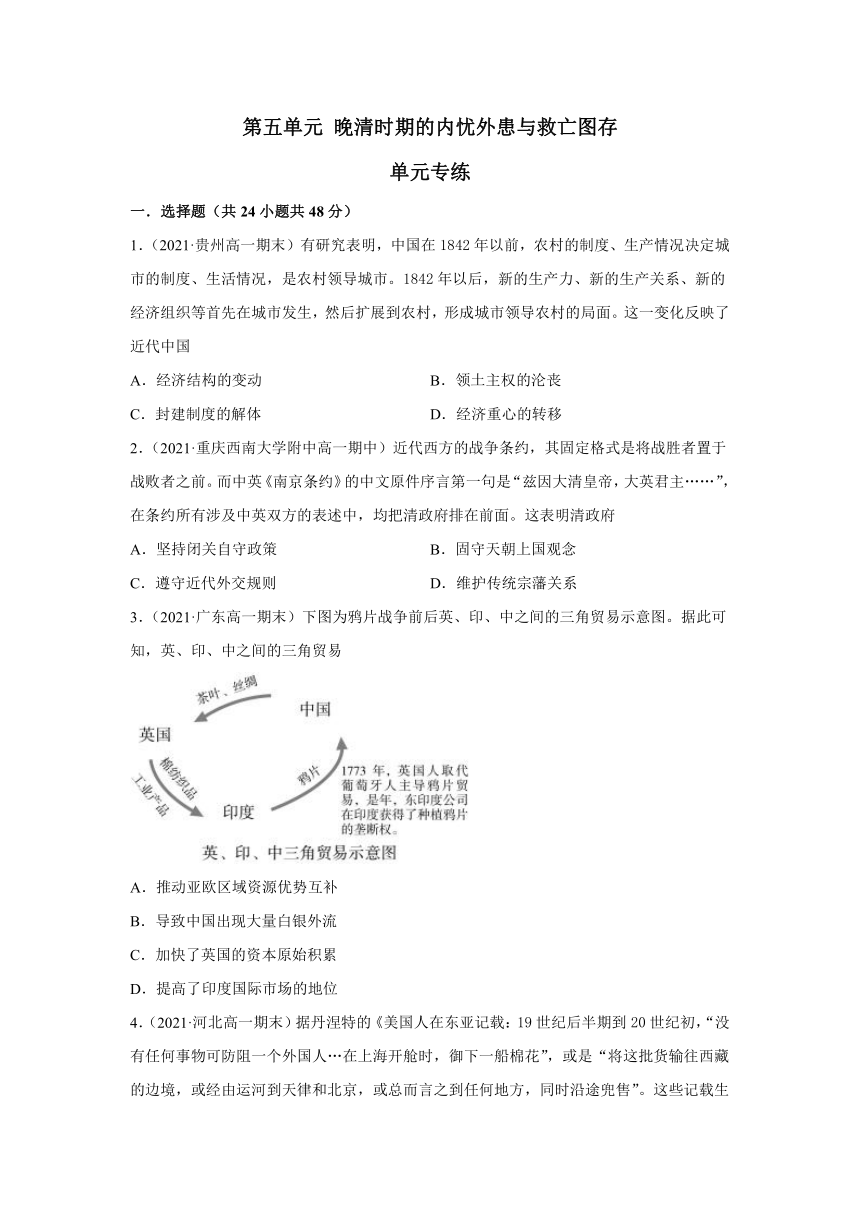

3.(2021·广东高一期末)下图为鸦片战争前后英、印、中之间的三角贸易示意图。据此可知,英、印、中之间的三角贸易

A.推动亚欧区域资源优势互补

B.导致中国出现大量白银外流

C.加快了英国的资本原始积累

D.提高了印度国际市场的地位

4.(2021·河北高一期末)据丹涅特的《美国人在东亚记载:19世纪后半期到20世纪初,“没有任何事物可防阻一个外国人…在上海开舱时,御下一船棉花”,或是“将这批货输往西藏的边境,或经由运河到天律和北京,或总而言之到任何地方,同时沿途兜售”。这些记载生动体现了当时

A.列强计划在华发展种植园经济

B.列强瓜分中国的图谋被彻底粉碎

C.亚洲人民反侵略斗争不断高涨

D.中国的半殖民地半封建社会特征

5.(2021·广东高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流

B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播

D.列强迫切需要了解中国

6.(2021·四川省内江市第六中学高一期中)据记载,近代洛阳“是外国商品的集散地,批发市场中有大量商号经营德国的三枪牌市布、日本布、英国布、肥田粉、火柴、石油等商品。洛阳民众大多数吸洋烟……点灯都点洋油……买洋布”。这说明当时中国

A.与世界市场联系紧密

B.民众普遍接受西方商品

C.自然经济已完全解体

D.资本主义经济发展迅速

7.(2021·江西宜春市·宜春九中高一月考)马克思在评论鸦片战争时说,“这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义,而最现代社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。”下列条款中,最能印证作者观点的是

A.割香港岛给英国

B.开放五个通商口岸

C.赔款2100万银元

D.中英协定关税税则

8.(2021·河北保定市·高一期末)道光后期以来,长江流域成为名副其实的“黄金水道”,传统的由“京广大水道”

构成的南北纵向贸易路线,开始转向以上海为中心、以长江流域为主体的东西横向贸易路线。导致这一变化的主要原因是

A.洋务运动的深入开展

B.五口通商外国商品输入

C.农民革命运动的影响

D.传统商路交通逐渐没落

9.(2021·山东高三其他模拟)晚清上海报刊开展过一场俭与奢的讨论。1877年《申报》发文指出;节俭的传统美德"可行诸三代以上,不能行之三代以下也……裕国足民之道,不在乎斤斤讲求崇尚节俭,盖自有其道也"。这表明

A.传统农耕经济结构趋于瓦解

B.西方奢靡之风冲击传统文化

C.社会发展引发消费观念变化

D.报刊传媒引领社会风气改变

10.(2021·四川高三三模)1841年,道光帝下诏沿海各省“因地制宜,仿造船炮”。他听说广东新造有火轮船,即谕令将火轮船“绘图呈进”。由于火轮船须募夷匠制造而价格高昂,且初成时尚“不甚灵便”,道光帝以火轮船“不适用”为由,下诏“毋庸雇觅夷匠制造,亦毋庸购买”。这反映了

A.天朝上国的观念仍占主导地位

B.统治者对近代科技认识肤浅

C.清廷反对外来侵略的决心坚定

D.战局进展推动中国思想启蒙

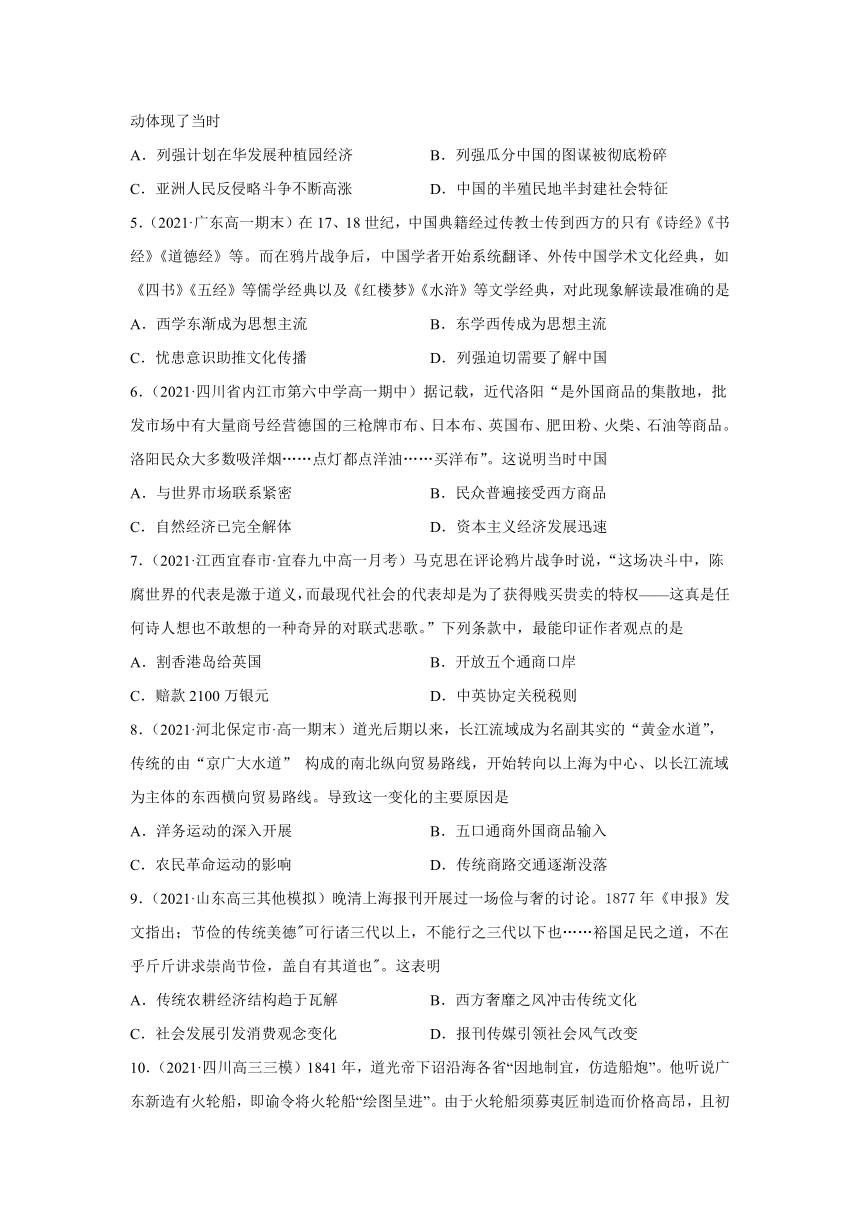

11.(2021·上海杨浦区·高三二模)下列是某国对华输入商品(不包括鸦片)的统计,影响数据变化的主要因素是

年代

输华货物总值(英镑)

输华棉纱棉布值(英镑)

纱布值占总值的%

1840

524,198

327,137

62

1842

969,381

716,314

74

1852

2,394,827

1,735,141

72

A.鸦片战争后五口通商

B.第二次鸦片战争后公使驻京

C.中日甲午战争后开设工厂

D.八国联军侵华后拆毁炮台

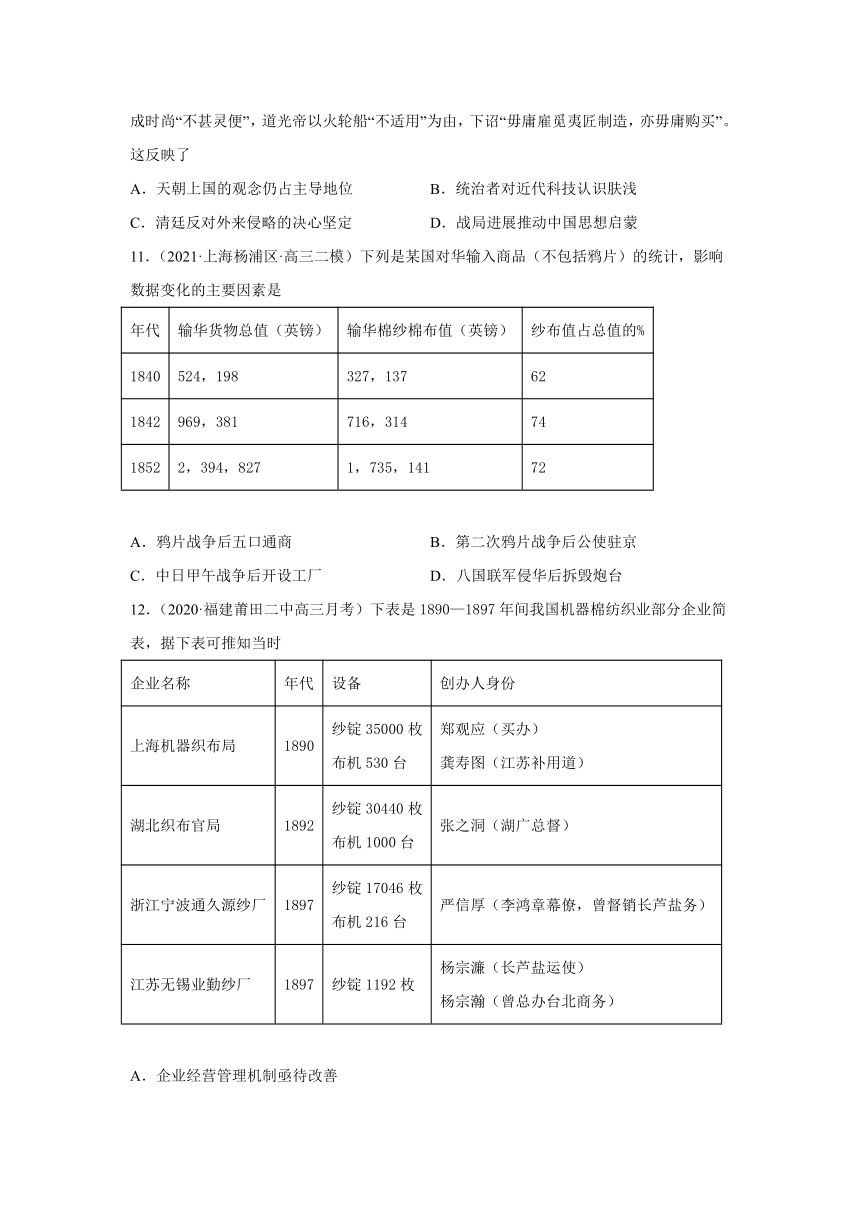

12.(2020·福建莆田二中高三月考)下表是1890—1897年间我国机器棉纺织业部分企业简表,据下表可推知当时

企业名称

年代

设备

创办人身份

上海机器织布局

1890

纱锭35000枚

布机530台

郑观应(买办)

龚寿图(江苏补用道)

湖北织布官局

1892

纱锭30440枚

布机1000台

张之洞(湖广总督)

浙江宁波通久源纱厂

1897

纱锭17046枚

布机216台

严信厚(李鸿章幕僚,曾督销长芦盐务)

江苏无锡业勤纱厂

1897

纱锭1192枚

杨宗濂(长芦盐运使)

杨宗瀚(曾总办台北商务)

A.企业经营管理机制亟待改善

B.个体小农经济开始逐步解体

C.传统手工棉纺织业濒临绝境

D.新式工业在经济中居于主导

13.(2021·南昌市新建区第一中学高三其他模拟)1862年,总理衙门设立京师同文馆,招收八旗少年入馆学习。初设英文馆,不久增设俄文馆、法文馆,1872年增设德文馆,1895年后又增设日文馆。同文馆设馆语种的增加,从侧面反映出

A.清政府主动适应世界局势

B.统治集团内部开始分化

C.列强在华扩张不断地加剧

D.西方民主思想逐渐普及

14.(2021·山东高三专题练习)1898年,亲历甲午中日战争的四川提督宋庆,为纪念战争中殉国的毅军将士,撰写《大清敕建锦州毅军昭忠祠碑记》,其中写到:“军旅所需,百无一办”,“徘徊观望”,“败不相救”,主将“振臂一呼,踣者起,疲者奋,裹创肉搏,赴死无悔”。对此解读正确的是

①碑铭的主观性太强价值不大

②体现毅军英勇抗敌的爱国精神

③揭露了日本侵华的种种罪行

④揭示甲午战争失败的一些原因

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

15.(2021·四川省广元市川师大万达中学高一期末)1872年俄国出兵侵占伊犁,李鸿章借机提出“土车为铁路”的主张,指出俄占伊犁“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵。而且英国垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛。材料表明李鸿章修建铁路是为了

A.抵御列强经济、军事侵略

B.镇压太平天国维护清朝统治

C.解决举办洋务的运输问题

D.利用西方文明来挽救清王朝

16.(2021·重庆巴蜀中学高一期中)著名史学家张海鹏指出:“近代中国历史发展的路径或者方向不是一成不变的。在一定的历史条件下,历史可能循着某种路径发展:历史条件改变了,发展的路径也可能改变。这就是历史发展的转……近代中国历史发展中某一次重要转折,虽然没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,却为此后改良派、革命派成长提供了基础。”这一次重要转折指的是

A.发表《资政新篇》

B.开展洋务运动

C.戊戌维新运动

D.清末预备立宪心

17.(2021·陕西铜川市·)19世纪六七十年代,张之洞担任湖广总督兼湖北巡抚期间,大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。在李鸿章担任北洋大臣时,建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业。这表明

A.清政府主要扶植沿海地区创办企业

B.洋务运动利于推动中国工业近代化

C.洋务派创办企业主要以重工业为主

D.地主阶级首倡在中国实行实业救国

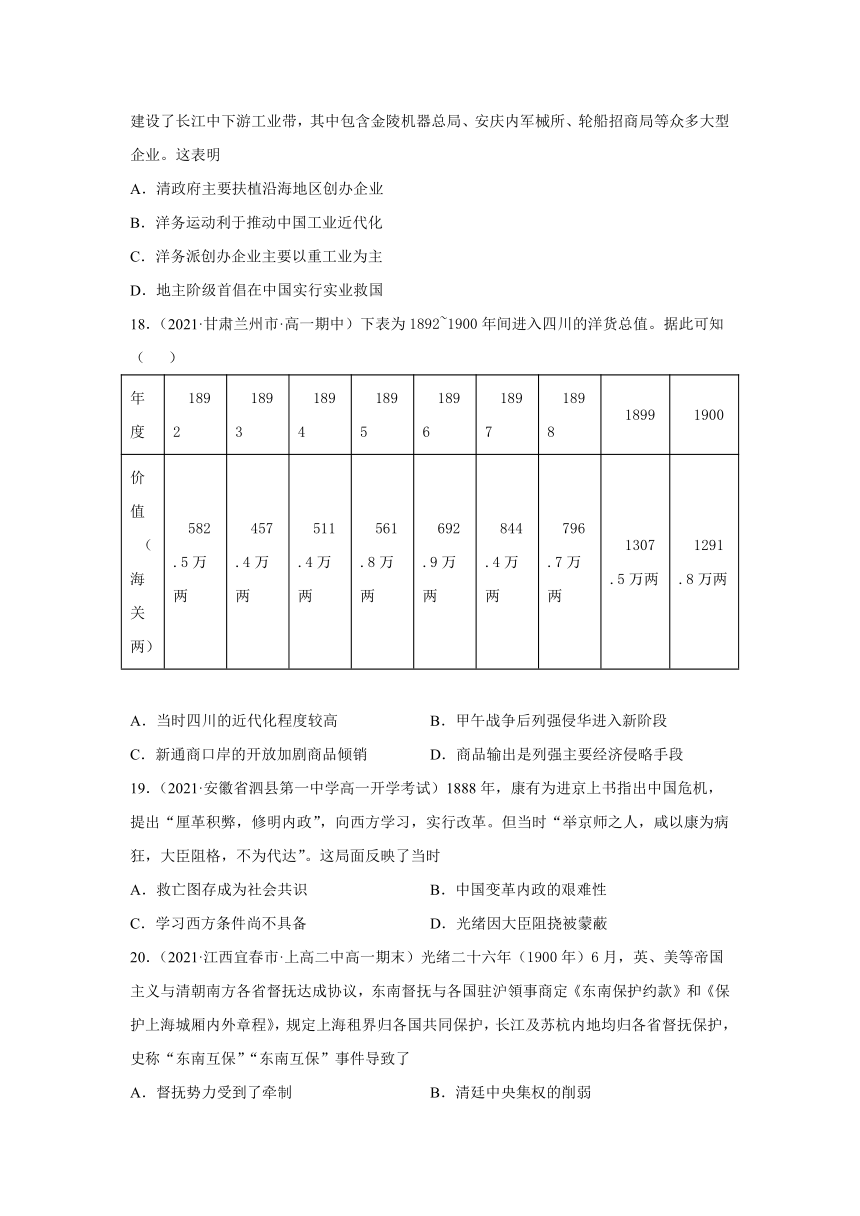

18.(2021·甘肃兰州市·高一期中)下表为1892~1900年间进入四川的洋货总值。据此可知(

)

年度

?1892

?1893

?1894

?1895

?1896

?1897

?1898

?1899

?1900

价值(海关两)

?582.5万两

?457.4万两

?511.4万两

?561.8万两

?692.9万两

?844.4万两

?796.7万两

?1307.5万两

?1291.8万两

A.当时四川的近代化程度较高

B.甲午战争后列强侵华进入新阶段

C.新通商口岸的开放加剧商品倾销

D.商品输出是列强主要经济侵略手段

19.(2021·安徽省泗县第一中学高一开学考试)1888年,康有为进京上书指出中国危机,提出“厘革积弊,修明内政”,向西方学习,实行改革。但当时“举京师之人,咸以康为病狂,大臣阻格,不为代达”。这局面反映了当时

A.救亡图存成为社会共识

B.中国变革内政的艰难性

C.学习西方条件尚不具备

D.光绪因大臣阻挠被蒙蔽

20.(2021·江西宜春市·上高二中高一期末)光绪二十六年(1900年)6月,英、美等帝国主义与清朝南方各省督抚达成协议,东南督抚与各国驻沪領事商定《东南保护约款》和《保护上海城厢内外章程》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,史称“东南互保”“东南互保”事件导致了

A.督抚势力受到了牵制

B.清廷中央集权的削弱

C.民族资本的蓬勃发展

D.列强势力的加速渗透

21.(2021·浙江高一期末)1901年9月7日,清政府代表奕劻和李鸿章与组成联军的8国及荷兰、西班牙、比利时共11国代表在北京签订条约。因为这一年是夏历辛丑年,阳历9月7日,因此有“九七国耻”一说。下列关于该条约的表述正确的是

A.北京东交民巷被划定为使馆区

B.美、英、法从中国获得领事裁判权

C.日本可以在中国通商口岸设厂

D.俄国侵占中国黑龙江以北等大片领土

22.(2021·吉林松原市·前郭尔罗斯县第五中学高三月考)仲芳氏的《庚子记事》一书在序言中指出,“庚子京师变乱,事起仓猝,自义和团起衅,至列国兵到陷城,屈指不及百日,历朝亡国失家未有如此之速焉。”据此可得出

A.清政府到了土崩瓦解边缘

B.中国半殖民地化程度增强

C.八国联军侵华的进程迅猛

D.义和团运动加速清廷灭亡

23.(2021·北京市海淀区精华培训学校高三三模)有学者认为,近代列强的侵华战争将条约关系推向新的阶段,中国的主权遭受空前的损害。条约中规定,“各国应分自主,当驻兵队护卫使馆,并各将使馆所在境界自行防守”。该条约后

A.列强以打开中国市场为目的

B.列强实现了鸦片贸易合法化

C.掀起了列强瓜分中国的狂潮

D.清政府成为帝国主义的工具

24.(2021·山东高三其他模拟)下图为根据"中国近现代思想史全文检索数据库"统计词频制作而成的"维新""变法""改良""改革""革命"使用次数(1890-1911年)曲线图。此图可用来解释

A.民族危机对中国社会的冲击

B.民主革命逐渐成为社会主流

C.清末新政无法挽救统治危机

D.各派政治变革思想趋于合流

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

25.(2021·汕头市澄海中学高一期中)甲午战争期间,中国近代报刊《申报》作为当时有一定影响力的报纸,对这场战争进行了报道。

材料一

“中国为朝鲜必当与日本力争,断不可稍有退让。”“大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举”。

——李新军《甲午战争前夕的<申报>舆论》

材料二

《申报》关于甲午战争的相关报道

战役

报道

黄海战役

当日击沉倭船四艘,受伤糜烂者三艘;倭船败北后,由我船带回旅顺口赶紧修理。

辽东战役

《连胜倭努电音》“云自本月十五至二十三日,九连城、摩天岭、旅顺口诸处水路各军与倭奴交战,连获大胜,击毙倭奴无数。”

材料三

《申报》关于甲午战争消息的来源构成

消息来源

分类

自采

事件当事人讲述、官府线人情报、朝廷谕旨、社会舆论。

公开征求

来自国内与国外,其中国外最多的是日本。

转载(翻译)

转载国内同行报纸和国外报纸,其中香港与日本报纸是转载消息两大重要源。

——摘编自曾庆雪《中日甲午战争期间<申报>的失实报道研究》

(1)根据材料一,概括甲午战争前夕《申报》对战争的态度,结合所学知识分析这种态度的历史与现实原因。

(2)根据材料二中《申报》关于甲午战争的报道,可以确定的史实有哪些?哪些属于失实报道?依据材料三分析失实报道出现的原因。

(3)对《申报》关于甲午战争的态度与报道,应该如何评价?

26.(2021·湖北)阅读材料,完成下列要求。

材料

近代中国的维新思想,是在西方资本主义侵略的不断加深和清王朝专制危机日益加剧的形势下产生发展起来的。由于中国之前的闭关政策,中国成了隔绝世界的孤岛,戊戌变法可以说是闭关以后,中国文化突然落伍,受刺激的优秀民族必然奋起的抗争。另外,坚船炮利政策之失败,列强之集中环攻等,一些有远见的中国人就想来一番彻底的改革和维新。维新运动的代表首推康有为。康有为宣传维新变法的一个重要理论手法是仿洋改制,即提倡仿效外国变法,通过论述外国变法改制的经验教训,为中国的维新变法提供了理论指导。此外,康有为还运用了托古改制,这在当时的中国思想界引起了巨大反响,促进了中国知识分子的思想解放。同时也吸引了一批要求革新的知识分子,成为他宣传变法的得力助手和推进维新的骨干分子。康有为本想利用托古改制减少变法阻力,提高自己的成望,吸引广大士大夫。但却事与愿违,他的托古改制理论不仅不能为多数士大夫知识分子所接受,反而招致士大夫阶层群起而攻之。

——摘编自江银曼《论戊戌维新的政治思想》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳近代维新思潮出现的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为思想的特点并分析其产生的影响。

三、论述题

27.(2021·河北秦皇岛一中高二月考)阅读材料,完成下列要求。

在20世纪的中国近代史研究中,以1840年片战争为开端的“冲击一反应”论的西方模式与“侵略一革命”论的苏联模式占据主要地位,而以明清之斥为开端、强调中华民族历史创遗活动之主体性的“早期启蒙”模式长期受到冷落。侯外庐的的“早期启蒙说”,汉取海内外学术界关于中国资本主义萌芽和早期启蒙思想的大量研究成果,确立中国近代化之路的“内发原生”模式,试图将晚明中国改革开放史上具有重大意义的万历九年(1581年)确定为中国近代史之开端。这一突破不仅将改变中国近代史的叙事方式,而且有助于突破世界近代史研究领域占统治地位的“一元扩散”的西方话语模式,确立现代性因素“多元发生”的新观念。

——摘编自许苏民“内发原生”模式一中国近代史的开端实为明万历九年》

关于中国近代史的开端,史学界存在多种认识。请选取材料中的一种认识,指出其实质,并对此认识进行阐述。(要求:认识明确,阐述持论有据,表述清晰。

参考答案

1.A

【详解】

结合所学知识可知,鸦片战争前后,中国经济由农村领导城市逐步转变为城市领导农村的局面,反映了近代中国经济结构的变动,A项正确;领土主权的沦丧与城乡关系的变化不符,B项错误;材料不能说明近代中国“封建制度”解体,C项错误;经济重心的转移在材料中没有体现,D项错误。

2.B

【详解】

近代西方的战争条约固定格式是将战胜者置于战败者之前,而清政府作为战败国坚持将中国排在英国之前,体现了清政府在礼仪上追求天朝上国地位,固守天朝上国观念,故选B;《南京条约》的签订已经打破了清政府闭关锁国政策,排除A;材料反映清政府改变近代西方的战争条约固定格式,无法体现遵守近代外交规则,排除C;清政府的行为并非维护传统宗藩关系,排除D。

3.B

【详解】

根据材料和所学知识可知,在正当的中英贸易中,英国出现巨大贸易逆差,英国把产于印度的鸦片走私到中国后,中国白银大量外流,故B项正确。材料反映的是英、印、中之间的单向贸易,不能体现“互补”,排除A项。英国的资本原始积累是在殖民扩张时代,到18世纪后期,英国已经完成了资本原始积界,排除C项。印度属于英国殖民地,受制于英国,英、印、中之间的三角贸易与印度国际市场地位无关,排除D项。

4.D

【详解】

材料体现的是外国人的商品可以在中国内地自由流动,说明的是中国的关税自主权的丧失,反映的是中国的半殖民地半封建社会特征,D正确;材料未涉及中国的经济形态,A排除;义和团运动粉碎了帝国主义瓜分中国的图谋,但是并未彻底粉碎,B排除;C与材料无关,排除。故选D。

5.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,来自不同国家的众多商品在洛阳集散,民众吸洋烟、点洋油和买洋布等现象在洛阳日益普遍等,说明当时中国与世界市场联系紧密,A项正确;只有洛阳一地不能说明中国民众“普遍”接受西方商品,B项错误;自然经济已完全解体的说法绝对,C项错误;中国资本主义经济发展迅速与“吸洋烟”“点洋油和”“买洋布”等不符,D项错误。

7.D

【详解】

根据材料“评论鸦片战争”“陈腐世界的代表是激于道义,而最现代社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权……悲歌”等信息结合所学可知,工业革命促进英国资本主义经济进一步发展,为打开中国市场,英国发动侵略中国的鸦片战争,为掠夺廉价的工业原料,开辟市场,中英签订协定关税税则,控制中国关税主权,因此材料所述“贱买贵卖的特权”主要指中英协定关税税则,D项正确;鸦片战争后签订《南京条约》,割中国香港岛给英国,这属于割让领土方面的条款,不符合题意,A项错误;《南京条约》中规定开放五个通商口岸,这属于开放通商口岸方面的内容,不符合题意,B项错误;赔款2100万银元是《南京条约》中赔款方面的内容,不符合题意,C项错误。

8.B

【详解】

鸦片战争后,通商口岸主要分布在东南沿海各省和长江中下游,大量外国商品由此进入中国市场,导致长江流域的贸易地位提升,改变了传统的南北纵向贸易路线,故B正确;AC与贸易路线改变无关,排除AC;D不是主要原因,排除D。

9.B

【详解】

从材料中的“1877年”和“不在乎斤斤讲求崇尚节俭”等信息可以看出,近代中国打开国门后,西方奢靡之风涌入,冲击传统文化中崇尚节俭的观念,故答案为B项;材料没有涉及经济结构的变化,排除A项;联系所学可知,这一时期消费观念的变化与社会发展无关,排除C项;材料没有反映报刊传媒对社会风气的影响,排除D项。

10.B

【详解】

根据材料可知,道光虽有仿造船炮的愿望,但又以造价高、不适用等理由,下诏广东不准继续制造或购买。这反映了道光在发展近代科技上急于求成的心态,也可以看出其对近代科技的认识肤浅,故B项正确;材料体现了道光帝有仿造船炮的愿望,所以不能说“天朝上国的观念仍占主导地位”,故A项错误;材料只反映了道光帝对仿造船炮的态度,未涉及“清廷反对外来侵略的决心坚定”,故C项错误;鸦片战争暴露出清政府的腐败无能,且鸦片战争时期萌发的新思想也还达不到“启蒙”的高度,故D项错误。

11.A

【详解】

结合所学知识可知,1840年英国对华输入商品增加的主要是因为《南京条约》开放的五口通商,推动了英国对华贸易,A正确;第二次鸦片战争爆发于1856年,B排除;甲午中日战争爆发于1894年,C排除;八国联军侵华开始于1900年,D排除。故选A。

12.A

【详解】

从材料的信息可以看出,当时的机器棉纺织业部分企业大多数是官办或者官督商办,这种模式不利于企业的长远发展,反映出企业经营管理机制亟待改善,A项正确;材料没有涉及小农,排除B;濒临绝境的说法错误,排除C;材料没有比较不能得出主导,排除D。

13.C

【详解】

同文馆隶属于总理衙门,主要是服务于总理衙门涉外事务翻译,根据不同时期语种的不断增加,说明列强在华扩张不断加剧,C正确;同文馆语种增加是被动而非主动,排除A;B与同文馆语种增加无关,排除B;D错在“普及”,排除。

14.C

【详解】

据材料1898年,亲历甲午中日战争的四川提督宋庆,为纪念战争中殉国的毅军将士,撰写《大清敕建锦州毅军昭忠祠碑记》,可知其其纪念意义重大,①错误;据材料“军旅所需,百无一办”,“徘徊观望”,“败不相救”,主将“振臂一呼,踣者起,疲者奋,裹创肉搏,赴死无悔”可知,材料体现毅军英勇抗敌的爱国精神,②正确;材料体现的是毅军将士的精神,而非日本侵华的内容,③错误;材料未涉及甲午战争失败的原因,

④错误;故选C;A、B、D排除。

15.A

【详解】

根据材料可知,李鸿章指出“俄占伊犁‘我军万难远役’,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵”“英国垂涎云南、四川,如果中国自已开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛”。由此可知,李鸿章修建铁路是为了抵御列强的军事和经济侵略,故A正确;1864年,太平天国运动被镇压,故B错误;材料主旨不是强调洋务企业的运输问题,故C错误;“利用西方文明来挽救清王朝”指的是洋务运动,这与材料内容不符,故D错误。

16.B

【详解】

根据“没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,却为此后改良派、革命派成长提供了基础”可知这一重要转折促进了资本主义的发展。而改良派和革命派都属于资产阶级,由此可知这一转折应该是洋务运动,故选B;发表《资政新篇》的是太平天国,太平天国是农民起义,与发展资本主义不符,排除A;戊戌维新运动和清末预备立宪都是在这次重要转折以后,排除CD。

17.B

【详解】

根据“大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。”“建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业”可以看出,洋务运动创办近代工业,促进了中国近代化进程,B项正确;材料没有比较,不能得出是在沿海地区,排除A;材料只涉及到重工业,并不代表洋务运动以重工业为主,排除C;洋务运动不是实业救国,排除D。

18.C

【详解】

据材料可知,1895年之后进入四川的洋货总值迅速增长,结合所学可知,这是由于1895年签订的《马关条约》开放了重庆、沙市为通商口岸,便利了列强商品的倾销,C正确;材料无法体现当时四川的近代化程度高低,排除A项;材料反映的是商品输出,材料不能体现出列强侵华进入新阶段,故B与材料不符;据所学可知,19世纪末,资本输出是列强主要的经济侵略手段,故D错误。故选C。

19.B

【详解】

根据材料内容可知19世纪80年代,康有为指出中国危机,提出学习西方,“修明内政”,但当时全京师的人都不认可,不为代达,这种局面反映了中国变革内政的艰难性,故选B:“举京师之人,成以康为病狂”,表明社会救亡图存意识并不普遍,A错误;洋务运动已经进行,中体西用思想下已经有器物方面的学习西方,C错误;材料反映的整体局面是康有为主张不为大家所认同,当时还是慈禧垂帘听政时期,D错误。

20.B

【详解】

结合所学知识可知,1900年6月即八国联军发动侵华战争时,东南督抚不顾清政府与各国宣战的命令,和各国驻沪領事达成协议的“东南互保”,导致了清廷中央集权的削弱,B项正确;东南互保并未使地方督抚势力受到牵制,A项错误;东南互保并未促进民族资本的蓬勃发展,C项错误;东南互保事件并未加速列强势力的渗透,D项错误。

21.A

【详解】

据题意描述可知该条约应该是《辛丑条约》,《辛丑条约》中划定北京东交民巷为使馆界,不许中国人居住,故选A;BC中的特权早在《辛丑条约》签订前列强就已获得,排除;俄国侵占中国黑龙江以北等大片领土是在第二次鸦片战争前后,排除D。

22.D

【详解】

由“京师变乱”“义和团起衅”“屈指不及百日,历朝亡国失家未有如此之速焉”可知,义和团运动引发八国联军侵华战争,加速了清王朝的灭亡,这反映出义和团运动与清政府灭亡之间的关系,故D项正确;武昌起义后清政府到了土崩瓦解的边缘,A项错误;材料强调的是清廷崩溃速度较快,而非体现半殖民地化程度,B项错误;材料无法体现八国联军侵华战争的进程,C项错误。

23.D

【详解】

“各国应分自主,当驻兵队护卫使馆,并各将使馆所在境界自行防守”可知该条约应是《辛丑条约》,1901年,清政府在八国联军侵华战争后被迫签订《辛丑条约》,其中规定划北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵保护,不许中国人居住,而《辛丑条约》的签订标志清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,半殖民地半封建社会正式形成,D正确;两次鸦片战争中列强以打开中国市场为目的,A排除;第二次鸦片战争中列强实现了鸦片贸易合法化,B排除;甲午中日战争后列强掀起了瓜分中国的狂潮,C排除。故选D。

24.A

【详解】

从图示信息可以看出,“维新”“变法”出现次数较多是在1896年之后,主要是受甲午中日战争的影响;1901年之后包括“改良”“革命”等使用次数又出现一个高潮,联系所学可知,这一时期《辛丑条约》的签订使中国完全陷入半殖民地社会,因此该图可以用来解释民族危机对中国社会的冲击,故答案为A项。“维新”“变法”“改良”与民主革命无关,从图示中看不出民主革命成为社会主流,排除B项;清末新政是从1901年开始,不能解释整个图示信息,排除C项;D项中的“趋于合流”图示不能反映,也不符合史实,排除。

25.(1)态度:主张对日采取强硬态度,甚至战争。历史原因:传统天朝上国观念,轻视日本。现实原因:洋务运动取得一定成效,国力有所增强;对日本明治维新的影响认识不足。

(2)确定的史实:中日在黄海、辽东确实发生了战争。失实报道:在黄海和辽东海战中,中国获胜。原因:战争消息来源众多,真假难辨,清政府封锁消息,报道较少;报纸编辑的政治立场或主观意图;消息多来日本,权威性不高。

(3)评价:反映了国人希望国家走向强盛的爱国热情;但是一定程度上误导了民众;给后世的历史研究带来一定的干扰。

【详解】

(1)态度:根据材料“大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心”可归纳出主张对日采取强硬态度,甚至战争。

原因:结合所学知识可知,可从传统观念、当时的自强运动及对日本的轻视等角度进行分析即可。

(2)确定的史实:根据材料和所学知识可知,当时中日在黄海、辽东确实发生了战争。

失实的报道:根据材料“连获大胜,击毙倭奴无数”可知失实的报道是在黄海和辽东海战中,中国获胜。

原因:结合上述分析和所学知识可知,可从战争消息的来源、政府对消息的封锁、报刊的立场及权威性等角度进行分析即可。

(3)评价:根据材料的时代背景可知,《申报》关于甲午战争的报道反映了国人希望国家走向强盛的爱国热情;但是其中的不实报道会一定程度上误导了民众;给后世的历史研究带来一定的干扰。

26.(1)背景:清政府顽固坚持专制统治,统治危机不断加深;民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大:西学东渐,西方资产阶级民主思想逐步传入;甲午战败,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机加深。

(2)特点:仿洋改制;托古改制。

影响:促进了思想解放,起到思想启蒙的作用;吸引了一批知识分子,为维新变法提供了条件;有利于减少变法的阻力。其托古改制理论不能为多数士大夫所接受,引起士大夫们的反对。

【详解】

(1)近代维新思潮出现的时代背景,根据“是在西方资本主义侵略的不断加深和清王朝专制危机日益加剧的形势下产生发展起来的”可以得出清政府顽固坚持专制统治,统治危机不断加深;根据“坚船炮利政策之失败,列强之集中环攻等,一些有远见的中国人就想来一番彻底的改革和维新”,可以得出甲午战败,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机加深;联系所学可知,还包括民族资本主义发展和民族资产阶级力量壮大、西方资产阶级民主思想逐步传入。

(2)康有为思想的特点,根据“康有为宣传维新变法的一个重要理论手法是仿洋改制”“康有为还运用了托古改制”可以分析得出仿洋改制和托古改制。其产生的影响可以根据“这在当时的中国思想界引起了巨大反响,促进了中国知识分子的思想解放”“同时也吸引了一批要求革新的知识分子,成为他宣传变法的得力助手和推进维新的骨干分子”“康有为本想利用托古改制减少变法阻力”等分析得出促进了思想解放、吸引了一批知识分子、有利于减少变法的阻力。根据“他的托古改制理论不仅不能为多数士大夫知识分子所接受,反而招致士大夫阶层群起而攻之”,可以分析得出其托古改制理论不能为多数士大夫所接受,引起士大夫们的反对。

27.1.示例:观点:洋务运动是中国近代史的开端(1)19世纪60年代,洋务派在内忧外患下,以自强为旗号向西方学习先进的军事技术,先后创办了一批近代军事工业,如:安庆内军械所、江南制造总局等。增强了中国的军事力量,开启了中国军事近代化。(2)19世纪70年代,洋务派为应对边疆新危机又先后筹划了北洋水师、福建水师和南洋水师等3支近代海军,增强了中国的海防力量,开启了中国的海防近代化。(3)19世纪70年代,洋务派又以求富为旗号向西方学习先进科学技术,先后创办了一批近代民用工业,如:上海轮船招商局、汉阳铁厂等,提高了清政府的经济实力,开启了中国经济近代化。(4)19世纪70年代,洋务派还向国外派遣留学生、学习西方教育模式兴办新式学堂,如:京师同文馆、福州船政学堂,培养了一大批近代化人才,开启了中国教育近代化。可见,从洋务运动开始,中国历史从落后的封建社会开始逐步进入先进的近代社会,成为中国近代史的开端。

【详解】

本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料,并提取除“第一次鸦片战争”以外的观点;然后,根据材料并结合所学知识,说明该观点的理由,要求史论结合、逻辑清晰、论据充足。“观点”,依据材料信息“也有学者把明清之际为中国近代历史的开端;还有人把中国近代历史开端提前至宋朝;有提出以洋务运动为中国近代历史开端的。另有学者提出以辛亥革命为中国近代历史开端;苏联著明汉学家齐赫文斯基则主张与世界史比对,应以1644年为中国近代历史的开端。而梁启超将乾隆末年起的历史称为‘近世史’;也有人提出‘近世史’的开端应从道光时开始”可以得出:明清之际说、宋朝说、洋务运动说、辛亥革命说、1644年说、乾隆末年说、道光年间说等。“说明”,如果选择“洋务运动是中国近代史的开端”,则依据所学知识从洋务运动的背景、内容以及开启了中国军事近代化、海防近代化、经济近代化、教育近代化等角度分析说明即可

晚清时期的内忧外患与救亡图存

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021·贵州高一期末)有研究表明,中国在1842年以前,农村的制度、生产情况决定城市的制度、生活情况,是农村领导城市。1842年以后,新的生产力、新的生产关系、新的经济组织等首先在城市发生,然后扩展到农村,形成城市领导农村的局面。这一变化反映了近代中国

A.经济结构的变动

B.领土主权的沦丧

C.封建制度的解体

D.经济重心的转移

2.(2021·重庆西南大学附中高一期中)近代西方的战争条约,其固定格式是将战胜者置于战败者之前。而中英《南京条约》的中文原件序言第一句是“兹因大清皇帝,大英君主……”,在条约所有涉及中英双方的表述中,均把清政府排在前面。这表明清政府

A.坚持闭关自守政策

B.固守天朝上国观念

C.遵守近代外交规则

D.维护传统宗藩关系

3.(2021·广东高一期末)下图为鸦片战争前后英、印、中之间的三角贸易示意图。据此可知,英、印、中之间的三角贸易

A.推动亚欧区域资源优势互补

B.导致中国出现大量白银外流

C.加快了英国的资本原始积累

D.提高了印度国际市场的地位

4.(2021·河北高一期末)据丹涅特的《美国人在东亚记载:19世纪后半期到20世纪初,“没有任何事物可防阻一个外国人…在上海开舱时,御下一船棉花”,或是“将这批货输往西藏的边境,或经由运河到天律和北京,或总而言之到任何地方,同时沿途兜售”。这些记载生动体现了当时

A.列强计划在华发展种植园经济

B.列强瓜分中国的图谋被彻底粉碎

C.亚洲人民反侵略斗争不断高涨

D.中国的半殖民地半封建社会特征

5.(2021·广东高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流

B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播

D.列强迫切需要了解中国

6.(2021·四川省内江市第六中学高一期中)据记载,近代洛阳“是外国商品的集散地,批发市场中有大量商号经营德国的三枪牌市布、日本布、英国布、肥田粉、火柴、石油等商品。洛阳民众大多数吸洋烟……点灯都点洋油……买洋布”。这说明当时中国

A.与世界市场联系紧密

B.民众普遍接受西方商品

C.自然经济已完全解体

D.资本主义经济发展迅速

7.(2021·江西宜春市·宜春九中高一月考)马克思在评论鸦片战争时说,“这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义,而最现代社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。”下列条款中,最能印证作者观点的是

A.割香港岛给英国

B.开放五个通商口岸

C.赔款2100万银元

D.中英协定关税税则

8.(2021·河北保定市·高一期末)道光后期以来,长江流域成为名副其实的“黄金水道”,传统的由“京广大水道”

构成的南北纵向贸易路线,开始转向以上海为中心、以长江流域为主体的东西横向贸易路线。导致这一变化的主要原因是

A.洋务运动的深入开展

B.五口通商外国商品输入

C.农民革命运动的影响

D.传统商路交通逐渐没落

9.(2021·山东高三其他模拟)晚清上海报刊开展过一场俭与奢的讨论。1877年《申报》发文指出;节俭的传统美德"可行诸三代以上,不能行之三代以下也……裕国足民之道,不在乎斤斤讲求崇尚节俭,盖自有其道也"。这表明

A.传统农耕经济结构趋于瓦解

B.西方奢靡之风冲击传统文化

C.社会发展引发消费观念变化

D.报刊传媒引领社会风气改变

10.(2021·四川高三三模)1841年,道光帝下诏沿海各省“因地制宜,仿造船炮”。他听说广东新造有火轮船,即谕令将火轮船“绘图呈进”。由于火轮船须募夷匠制造而价格高昂,且初成时尚“不甚灵便”,道光帝以火轮船“不适用”为由,下诏“毋庸雇觅夷匠制造,亦毋庸购买”。这反映了

A.天朝上国的观念仍占主导地位

B.统治者对近代科技认识肤浅

C.清廷反对外来侵略的决心坚定

D.战局进展推动中国思想启蒙

11.(2021·上海杨浦区·高三二模)下列是某国对华输入商品(不包括鸦片)的统计,影响数据变化的主要因素是

年代

输华货物总值(英镑)

输华棉纱棉布值(英镑)

纱布值占总值的%

1840

524,198

327,137

62

1842

969,381

716,314

74

1852

2,394,827

1,735,141

72

A.鸦片战争后五口通商

B.第二次鸦片战争后公使驻京

C.中日甲午战争后开设工厂

D.八国联军侵华后拆毁炮台

12.(2020·福建莆田二中高三月考)下表是1890—1897年间我国机器棉纺织业部分企业简表,据下表可推知当时

企业名称

年代

设备

创办人身份

上海机器织布局

1890

纱锭35000枚

布机530台

郑观应(买办)

龚寿图(江苏补用道)

湖北织布官局

1892

纱锭30440枚

布机1000台

张之洞(湖广总督)

浙江宁波通久源纱厂

1897

纱锭17046枚

布机216台

严信厚(李鸿章幕僚,曾督销长芦盐务)

江苏无锡业勤纱厂

1897

纱锭1192枚

杨宗濂(长芦盐运使)

杨宗瀚(曾总办台北商务)

A.企业经营管理机制亟待改善

B.个体小农经济开始逐步解体

C.传统手工棉纺织业濒临绝境

D.新式工业在经济中居于主导

13.(2021·南昌市新建区第一中学高三其他模拟)1862年,总理衙门设立京师同文馆,招收八旗少年入馆学习。初设英文馆,不久增设俄文馆、法文馆,1872年增设德文馆,1895年后又增设日文馆。同文馆设馆语种的增加,从侧面反映出

A.清政府主动适应世界局势

B.统治集团内部开始分化

C.列强在华扩张不断地加剧

D.西方民主思想逐渐普及

14.(2021·山东高三专题练习)1898年,亲历甲午中日战争的四川提督宋庆,为纪念战争中殉国的毅军将士,撰写《大清敕建锦州毅军昭忠祠碑记》,其中写到:“军旅所需,百无一办”,“徘徊观望”,“败不相救”,主将“振臂一呼,踣者起,疲者奋,裹创肉搏,赴死无悔”。对此解读正确的是

①碑铭的主观性太强价值不大

②体现毅军英勇抗敌的爱国精神

③揭露了日本侵华的种种罪行

④揭示甲午战争失败的一些原因

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

15.(2021·四川省广元市川师大万达中学高一期末)1872年俄国出兵侵占伊犁,李鸿章借机提出“土车为铁路”的主张,指出俄占伊犁“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵。而且英国垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛。材料表明李鸿章修建铁路是为了

A.抵御列强经济、军事侵略

B.镇压太平天国维护清朝统治

C.解决举办洋务的运输问题

D.利用西方文明来挽救清王朝

16.(2021·重庆巴蜀中学高一期中)著名史学家张海鹏指出:“近代中国历史发展的路径或者方向不是一成不变的。在一定的历史条件下,历史可能循着某种路径发展:历史条件改变了,发展的路径也可能改变。这就是历史发展的转……近代中国历史发展中某一次重要转折,虽然没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,却为此后改良派、革命派成长提供了基础。”这一次重要转折指的是

A.发表《资政新篇》

B.开展洋务运动

C.戊戌维新运动

D.清末预备立宪心

17.(2021·陕西铜川市·)19世纪六七十年代,张之洞担任湖广总督兼湖北巡抚期间,大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。在李鸿章担任北洋大臣时,建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业。这表明

A.清政府主要扶植沿海地区创办企业

B.洋务运动利于推动中国工业近代化

C.洋务派创办企业主要以重工业为主

D.地主阶级首倡在中国实行实业救国

18.(2021·甘肃兰州市·高一期中)下表为1892~1900年间进入四川的洋货总值。据此可知(

)

年度

?1892

?1893

?1894

?1895

?1896

?1897

?1898

?1899

?1900

价值(海关两)

?582.5万两

?457.4万两

?511.4万两

?561.8万两

?692.9万两

?844.4万两

?796.7万两

?1307.5万两

?1291.8万两

A.当时四川的近代化程度较高

B.甲午战争后列强侵华进入新阶段

C.新通商口岸的开放加剧商品倾销

D.商品输出是列强主要经济侵略手段

19.(2021·安徽省泗县第一中学高一开学考试)1888年,康有为进京上书指出中国危机,提出“厘革积弊,修明内政”,向西方学习,实行改革。但当时“举京师之人,咸以康为病狂,大臣阻格,不为代达”。这局面反映了当时

A.救亡图存成为社会共识

B.中国变革内政的艰难性

C.学习西方条件尚不具备

D.光绪因大臣阻挠被蒙蔽

20.(2021·江西宜春市·上高二中高一期末)光绪二十六年(1900年)6月,英、美等帝国主义与清朝南方各省督抚达成协议,东南督抚与各国驻沪領事商定《东南保护约款》和《保护上海城厢内外章程》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,史称“东南互保”“东南互保”事件导致了

A.督抚势力受到了牵制

B.清廷中央集权的削弱

C.民族资本的蓬勃发展

D.列强势力的加速渗透

21.(2021·浙江高一期末)1901年9月7日,清政府代表奕劻和李鸿章与组成联军的8国及荷兰、西班牙、比利时共11国代表在北京签订条约。因为这一年是夏历辛丑年,阳历9月7日,因此有“九七国耻”一说。下列关于该条约的表述正确的是

A.北京东交民巷被划定为使馆区

B.美、英、法从中国获得领事裁判权

C.日本可以在中国通商口岸设厂

D.俄国侵占中国黑龙江以北等大片领土

22.(2021·吉林松原市·前郭尔罗斯县第五中学高三月考)仲芳氏的《庚子记事》一书在序言中指出,“庚子京师变乱,事起仓猝,自义和团起衅,至列国兵到陷城,屈指不及百日,历朝亡国失家未有如此之速焉。”据此可得出

A.清政府到了土崩瓦解边缘

B.中国半殖民地化程度增强

C.八国联军侵华的进程迅猛

D.义和团运动加速清廷灭亡

23.(2021·北京市海淀区精华培训学校高三三模)有学者认为,近代列强的侵华战争将条约关系推向新的阶段,中国的主权遭受空前的损害。条约中规定,“各国应分自主,当驻兵队护卫使馆,并各将使馆所在境界自行防守”。该条约后

A.列强以打开中国市场为目的

B.列强实现了鸦片贸易合法化

C.掀起了列强瓜分中国的狂潮

D.清政府成为帝国主义的工具

24.(2021·山东高三其他模拟)下图为根据"中国近现代思想史全文检索数据库"统计词频制作而成的"维新""变法""改良""改革""革命"使用次数(1890-1911年)曲线图。此图可用来解释

A.民族危机对中国社会的冲击

B.民主革命逐渐成为社会主流

C.清末新政无法挽救统治危机

D.各派政治变革思想趋于合流

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

25.(2021·汕头市澄海中学高一期中)甲午战争期间,中国近代报刊《申报》作为当时有一定影响力的报纸,对这场战争进行了报道。

材料一

“中国为朝鲜必当与日本力争,断不可稍有退让。”“大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心,且使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举”。

——李新军《甲午战争前夕的<申报>舆论》

材料二

《申报》关于甲午战争的相关报道

战役

报道

黄海战役

当日击沉倭船四艘,受伤糜烂者三艘;倭船败北后,由我船带回旅顺口赶紧修理。

辽东战役

《连胜倭努电音》“云自本月十五至二十三日,九连城、摩天岭、旅顺口诸处水路各军与倭奴交战,连获大胜,击毙倭奴无数。”

材料三

《申报》关于甲午战争消息的来源构成

消息来源

分类

自采

事件当事人讲述、官府线人情报、朝廷谕旨、社会舆论。

公开征求

来自国内与国外,其中国外最多的是日本。

转载(翻译)

转载国内同行报纸和国外报纸,其中香港与日本报纸是转载消息两大重要源。

——摘编自曾庆雪《中日甲午战争期间<申报>的失实报道研究》

(1)根据材料一,概括甲午战争前夕《申报》对战争的态度,结合所学知识分析这种态度的历史与现实原因。

(2)根据材料二中《申报》关于甲午战争的报道,可以确定的史实有哪些?哪些属于失实报道?依据材料三分析失实报道出现的原因。

(3)对《申报》关于甲午战争的态度与报道,应该如何评价?

26.(2021·湖北)阅读材料,完成下列要求。

材料

近代中国的维新思想,是在西方资本主义侵略的不断加深和清王朝专制危机日益加剧的形势下产生发展起来的。由于中国之前的闭关政策,中国成了隔绝世界的孤岛,戊戌变法可以说是闭关以后,中国文化突然落伍,受刺激的优秀民族必然奋起的抗争。另外,坚船炮利政策之失败,列强之集中环攻等,一些有远见的中国人就想来一番彻底的改革和维新。维新运动的代表首推康有为。康有为宣传维新变法的一个重要理论手法是仿洋改制,即提倡仿效外国变法,通过论述外国变法改制的经验教训,为中国的维新变法提供了理论指导。此外,康有为还运用了托古改制,这在当时的中国思想界引起了巨大反响,促进了中国知识分子的思想解放。同时也吸引了一批要求革新的知识分子,成为他宣传变法的得力助手和推进维新的骨干分子。康有为本想利用托古改制减少变法阻力,提高自己的成望,吸引广大士大夫。但却事与愿违,他的托古改制理论不仅不能为多数士大夫知识分子所接受,反而招致士大夫阶层群起而攻之。

——摘编自江银曼《论戊戌维新的政治思想》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳近代维新思潮出现的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为思想的特点并分析其产生的影响。

三、论述题

27.(2021·河北秦皇岛一中高二月考)阅读材料,完成下列要求。

在20世纪的中国近代史研究中,以1840年片战争为开端的“冲击一反应”论的西方模式与“侵略一革命”论的苏联模式占据主要地位,而以明清之斥为开端、强调中华民族历史创遗活动之主体性的“早期启蒙”模式长期受到冷落。侯外庐的的“早期启蒙说”,汉取海内外学术界关于中国资本主义萌芽和早期启蒙思想的大量研究成果,确立中国近代化之路的“内发原生”模式,试图将晚明中国改革开放史上具有重大意义的万历九年(1581年)确定为中国近代史之开端。这一突破不仅将改变中国近代史的叙事方式,而且有助于突破世界近代史研究领域占统治地位的“一元扩散”的西方话语模式,确立现代性因素“多元发生”的新观念。

——摘编自许苏民“内发原生”模式一中国近代史的开端实为明万历九年》

关于中国近代史的开端,史学界存在多种认识。请选取材料中的一种认识,指出其实质,并对此认识进行阐述。(要求:认识明确,阐述持论有据,表述清晰。

参考答案

1.A

【详解】

结合所学知识可知,鸦片战争前后,中国经济由农村领导城市逐步转变为城市领导农村的局面,反映了近代中国经济结构的变动,A项正确;领土主权的沦丧与城乡关系的变化不符,B项错误;材料不能说明近代中国“封建制度”解体,C项错误;经济重心的转移在材料中没有体现,D项错误。

2.B

【详解】

近代西方的战争条约固定格式是将战胜者置于战败者之前,而清政府作为战败国坚持将中国排在英国之前,体现了清政府在礼仪上追求天朝上国地位,固守天朝上国观念,故选B;《南京条约》的签订已经打破了清政府闭关锁国政策,排除A;材料反映清政府改变近代西方的战争条约固定格式,无法体现遵守近代外交规则,排除C;清政府的行为并非维护传统宗藩关系,排除D。

3.B

【详解】

根据材料和所学知识可知,在正当的中英贸易中,英国出现巨大贸易逆差,英国把产于印度的鸦片走私到中国后,中国白银大量外流,故B项正确。材料反映的是英、印、中之间的单向贸易,不能体现“互补”,排除A项。英国的资本原始积累是在殖民扩张时代,到18世纪后期,英国已经完成了资本原始积界,排除C项。印度属于英国殖民地,受制于英国,英、印、中之间的三角贸易与印度国际市场地位无关,排除D项。

4.D

【详解】

材料体现的是外国人的商品可以在中国内地自由流动,说明的是中国的关税自主权的丧失,反映的是中国的半殖民地半封建社会特征,D正确;材料未涉及中国的经济形态,A排除;义和团运动粉碎了帝国主义瓜分中国的图谋,但是并未彻底粉碎,B排除;C与材料无关,排除。故选D。

5.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,来自不同国家的众多商品在洛阳集散,民众吸洋烟、点洋油和买洋布等现象在洛阳日益普遍等,说明当时中国与世界市场联系紧密,A项正确;只有洛阳一地不能说明中国民众“普遍”接受西方商品,B项错误;自然经济已完全解体的说法绝对,C项错误;中国资本主义经济发展迅速与“吸洋烟”“点洋油和”“买洋布”等不符,D项错误。

7.D

【详解】

根据材料“评论鸦片战争”“陈腐世界的代表是激于道义,而最现代社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权……悲歌”等信息结合所学可知,工业革命促进英国资本主义经济进一步发展,为打开中国市场,英国发动侵略中国的鸦片战争,为掠夺廉价的工业原料,开辟市场,中英签订协定关税税则,控制中国关税主权,因此材料所述“贱买贵卖的特权”主要指中英协定关税税则,D项正确;鸦片战争后签订《南京条约》,割中国香港岛给英国,这属于割让领土方面的条款,不符合题意,A项错误;《南京条约》中规定开放五个通商口岸,这属于开放通商口岸方面的内容,不符合题意,B项错误;赔款2100万银元是《南京条约》中赔款方面的内容,不符合题意,C项错误。

8.B

【详解】

鸦片战争后,通商口岸主要分布在东南沿海各省和长江中下游,大量外国商品由此进入中国市场,导致长江流域的贸易地位提升,改变了传统的南北纵向贸易路线,故B正确;AC与贸易路线改变无关,排除AC;D不是主要原因,排除D。

9.B

【详解】

从材料中的“1877年”和“不在乎斤斤讲求崇尚节俭”等信息可以看出,近代中国打开国门后,西方奢靡之风涌入,冲击传统文化中崇尚节俭的观念,故答案为B项;材料没有涉及经济结构的变化,排除A项;联系所学可知,这一时期消费观念的变化与社会发展无关,排除C项;材料没有反映报刊传媒对社会风气的影响,排除D项。

10.B

【详解】

根据材料可知,道光虽有仿造船炮的愿望,但又以造价高、不适用等理由,下诏广东不准继续制造或购买。这反映了道光在发展近代科技上急于求成的心态,也可以看出其对近代科技的认识肤浅,故B项正确;材料体现了道光帝有仿造船炮的愿望,所以不能说“天朝上国的观念仍占主导地位”,故A项错误;材料只反映了道光帝对仿造船炮的态度,未涉及“清廷反对外来侵略的决心坚定”,故C项错误;鸦片战争暴露出清政府的腐败无能,且鸦片战争时期萌发的新思想也还达不到“启蒙”的高度,故D项错误。

11.A

【详解】

结合所学知识可知,1840年英国对华输入商品增加的主要是因为《南京条约》开放的五口通商,推动了英国对华贸易,A正确;第二次鸦片战争爆发于1856年,B排除;甲午中日战争爆发于1894年,C排除;八国联军侵华开始于1900年,D排除。故选A。

12.A

【详解】

从材料的信息可以看出,当时的机器棉纺织业部分企业大多数是官办或者官督商办,这种模式不利于企业的长远发展,反映出企业经营管理机制亟待改善,A项正确;材料没有涉及小农,排除B;濒临绝境的说法错误,排除C;材料没有比较不能得出主导,排除D。

13.C

【详解】

同文馆隶属于总理衙门,主要是服务于总理衙门涉外事务翻译,根据不同时期语种的不断增加,说明列强在华扩张不断加剧,C正确;同文馆语种增加是被动而非主动,排除A;B与同文馆语种增加无关,排除B;D错在“普及”,排除。

14.C

【详解】

据材料1898年,亲历甲午中日战争的四川提督宋庆,为纪念战争中殉国的毅军将士,撰写《大清敕建锦州毅军昭忠祠碑记》,可知其其纪念意义重大,①错误;据材料“军旅所需,百无一办”,“徘徊观望”,“败不相救”,主将“振臂一呼,踣者起,疲者奋,裹创肉搏,赴死无悔”可知,材料体现毅军英勇抗敌的爱国精神,②正确;材料体现的是毅军将士的精神,而非日本侵华的内容,③错误;材料未涉及甲午战争失败的原因,

④错误;故选C;A、B、D排除。

15.A

【详解】

根据材料可知,李鸿章指出“俄占伊犁‘我军万难远役’,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵”“英国垂涎云南、四川,如果中国自已开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛”。由此可知,李鸿章修建铁路是为了抵御列强的军事和经济侵略,故A正确;1864年,太平天国运动被镇压,故B错误;材料主旨不是强调洋务企业的运输问题,故C错误;“利用西方文明来挽救清王朝”指的是洋务运动,这与材料内容不符,故D错误。

16.B

【详解】

根据“没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,却为此后改良派、革命派成长提供了基础”可知这一重要转折促进了资本主义的发展。而改良派和革命派都属于资产阶级,由此可知这一转折应该是洋务运动,故选B;发表《资政新篇》的是太平天国,太平天国是农民起义,与发展资本主义不符,排除A;戊戌维新运动和清末预备立宪都是在这次重要转折以后,排除CD。

17.B

【详解】

根据“大力发展实业,在湖北省以汉阳为主轴向四面拓展,全方位发展工业。”“建设了长江中下游工业带,其中包含金陵机器总局、安庆内军械所、轮船招商局等众多大型企业”可以看出,洋务运动创办近代工业,促进了中国近代化进程,B项正确;材料没有比较,不能得出是在沿海地区,排除A;材料只涉及到重工业,并不代表洋务运动以重工业为主,排除C;洋务运动不是实业救国,排除D。

18.C

【详解】

据材料可知,1895年之后进入四川的洋货总值迅速增长,结合所学可知,这是由于1895年签订的《马关条约》开放了重庆、沙市为通商口岸,便利了列强商品的倾销,C正确;材料无法体现当时四川的近代化程度高低,排除A项;材料反映的是商品输出,材料不能体现出列强侵华进入新阶段,故B与材料不符;据所学可知,19世纪末,资本输出是列强主要的经济侵略手段,故D错误。故选C。

19.B

【详解】

根据材料内容可知19世纪80年代,康有为指出中国危机,提出学习西方,“修明内政”,但当时全京师的人都不认可,不为代达,这种局面反映了中国变革内政的艰难性,故选B:“举京师之人,成以康为病狂”,表明社会救亡图存意识并不普遍,A错误;洋务运动已经进行,中体西用思想下已经有器物方面的学习西方,C错误;材料反映的整体局面是康有为主张不为大家所认同,当时还是慈禧垂帘听政时期,D错误。

20.B

【详解】

结合所学知识可知,1900年6月即八国联军发动侵华战争时,东南督抚不顾清政府与各国宣战的命令,和各国驻沪領事达成协议的“东南互保”,导致了清廷中央集权的削弱,B项正确;东南互保并未使地方督抚势力受到牵制,A项错误;东南互保并未促进民族资本的蓬勃发展,C项错误;东南互保事件并未加速列强势力的渗透,D项错误。

21.A

【详解】

据题意描述可知该条约应该是《辛丑条约》,《辛丑条约》中划定北京东交民巷为使馆界,不许中国人居住,故选A;BC中的特权早在《辛丑条约》签订前列强就已获得,排除;俄国侵占中国黑龙江以北等大片领土是在第二次鸦片战争前后,排除D。

22.D

【详解】

由“京师变乱”“义和团起衅”“屈指不及百日,历朝亡国失家未有如此之速焉”可知,义和团运动引发八国联军侵华战争,加速了清王朝的灭亡,这反映出义和团运动与清政府灭亡之间的关系,故D项正确;武昌起义后清政府到了土崩瓦解的边缘,A项错误;材料强调的是清廷崩溃速度较快,而非体现半殖民地化程度,B项错误;材料无法体现八国联军侵华战争的进程,C项错误。

23.D

【详解】

“各国应分自主,当驻兵队护卫使馆,并各将使馆所在境界自行防守”可知该条约应是《辛丑条约》,1901年,清政府在八国联军侵华战争后被迫签订《辛丑条约》,其中规定划北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵保护,不许中国人居住,而《辛丑条约》的签订标志清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,半殖民地半封建社会正式形成,D正确;两次鸦片战争中列强以打开中国市场为目的,A排除;第二次鸦片战争中列强实现了鸦片贸易合法化,B排除;甲午中日战争后列强掀起了瓜分中国的狂潮,C排除。故选D。

24.A

【详解】

从图示信息可以看出,“维新”“变法”出现次数较多是在1896年之后,主要是受甲午中日战争的影响;1901年之后包括“改良”“革命”等使用次数又出现一个高潮,联系所学可知,这一时期《辛丑条约》的签订使中国完全陷入半殖民地社会,因此该图可以用来解释民族危机对中国社会的冲击,故答案为A项。“维新”“变法”“改良”与民主革命无关,从图示中看不出民主革命成为社会主流,排除B项;清末新政是从1901年开始,不能解释整个图示信息,排除C项;D项中的“趋于合流”图示不能反映,也不符合史实,排除。

25.(1)态度:主张对日采取强硬态度,甚至战争。历史原因:传统天朝上国观念,轻视日本。现实原因:洋务运动取得一定成效,国力有所增强;对日本明治维新的影响认识不足。

(2)确定的史实:中日在黄海、辽东确实发生了战争。失实报道:在黄海和辽东海战中,中国获胜。原因:战争消息来源众多,真假难辨,清政府封锁消息,报道较少;报纸编辑的政治立场或主观意图;消息多来日本,权威性不高。

(3)评价:反映了国人希望国家走向强盛的爱国热情;但是一定程度上误导了民众;给后世的历史研究带来一定的干扰。

【详解】

(1)态度:根据材料“大可与日本从事于疆场,伸历年之积忿,快薄海之人心”可归纳出主张对日采取强硬态度,甚至战争。

原因:结合所学知识可知,可从传统观念、当时的自强运动及对日本的轻视等角度进行分析即可。

(2)确定的史实:根据材料和所学知识可知,当时中日在黄海、辽东确实发生了战争。

失实的报道:根据材料“连获大胜,击毙倭奴无数”可知失实的报道是在黄海和辽东海战中,中国获胜。

原因:结合上述分析和所学知识可知,可从战争消息的来源、政府对消息的封锁、报刊的立场及权威性等角度进行分析即可。

(3)评价:根据材料的时代背景可知,《申报》关于甲午战争的报道反映了国人希望国家走向强盛的爱国热情;但是其中的不实报道会一定程度上误导了民众;给后世的历史研究带来一定的干扰。

26.(1)背景:清政府顽固坚持专制统治,统治危机不断加深;民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大:西学东渐,西方资产阶级民主思想逐步传入;甲午战败,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机加深。

(2)特点:仿洋改制;托古改制。

影响:促进了思想解放,起到思想启蒙的作用;吸引了一批知识分子,为维新变法提供了条件;有利于减少变法的阻力。其托古改制理论不能为多数士大夫所接受,引起士大夫们的反对。

【详解】

(1)近代维新思潮出现的时代背景,根据“是在西方资本主义侵略的不断加深和清王朝专制危机日益加剧的形势下产生发展起来的”可以得出清政府顽固坚持专制统治,统治危机不断加深;根据“坚船炮利政策之失败,列强之集中环攻等,一些有远见的中国人就想来一番彻底的改革和维新”,可以得出甲午战败,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机加深;联系所学可知,还包括民族资本主义发展和民族资产阶级力量壮大、西方资产阶级民主思想逐步传入。

(2)康有为思想的特点,根据“康有为宣传维新变法的一个重要理论手法是仿洋改制”“康有为还运用了托古改制”可以分析得出仿洋改制和托古改制。其产生的影响可以根据“这在当时的中国思想界引起了巨大反响,促进了中国知识分子的思想解放”“同时也吸引了一批要求革新的知识分子,成为他宣传变法的得力助手和推进维新的骨干分子”“康有为本想利用托古改制减少变法阻力”等分析得出促进了思想解放、吸引了一批知识分子、有利于减少变法的阻力。根据“他的托古改制理论不仅不能为多数士大夫知识分子所接受,反而招致士大夫阶层群起而攻之”,可以分析得出其托古改制理论不能为多数士大夫所接受,引起士大夫们的反对。

27.1.示例:观点:洋务运动是中国近代史的开端(1)19世纪60年代,洋务派在内忧外患下,以自强为旗号向西方学习先进的军事技术,先后创办了一批近代军事工业,如:安庆内军械所、江南制造总局等。增强了中国的军事力量,开启了中国军事近代化。(2)19世纪70年代,洋务派为应对边疆新危机又先后筹划了北洋水师、福建水师和南洋水师等3支近代海军,增强了中国的海防力量,开启了中国的海防近代化。(3)19世纪70年代,洋务派又以求富为旗号向西方学习先进科学技术,先后创办了一批近代民用工业,如:上海轮船招商局、汉阳铁厂等,提高了清政府的经济实力,开启了中国经济近代化。(4)19世纪70年代,洋务派还向国外派遣留学生、学习西方教育模式兴办新式学堂,如:京师同文馆、福州船政学堂,培养了一大批近代化人才,开启了中国教育近代化。可见,从洋务运动开始,中国历史从落后的封建社会开始逐步进入先进的近代社会,成为中国近代史的开端。

【详解】

本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料,并提取除“第一次鸦片战争”以外的观点;然后,根据材料并结合所学知识,说明该观点的理由,要求史论结合、逻辑清晰、论据充足。“观点”,依据材料信息“也有学者把明清之际为中国近代历史的开端;还有人把中国近代历史开端提前至宋朝;有提出以洋务运动为中国近代历史开端的。另有学者提出以辛亥革命为中国近代历史开端;苏联著明汉学家齐赫文斯基则主张与世界史比对,应以1644年为中国近代历史的开端。而梁启超将乾隆末年起的历史称为‘近世史’;也有人提出‘近世史’的开端应从道光时开始”可以得出:明清之际说、宋朝说、洋务运动说、辛亥革命说、1644年说、乾隆末年说、道光年间说等。“说明”,如果选择“洋务运动是中国近代史的开端”,则依据所学知识从洋务运动的背景、内容以及开启了中国军事近代化、海防近代化、经济近代化、教育近代化等角度分析说明即可

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进