六年级数学下册 正比例和反比例 复习教案 苏教版

文档属性

| 名称 | 六年级数学下册 正比例和反比例 复习教案 苏教版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 50.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-04 21:19:36 | ||

图片预览

文档简介

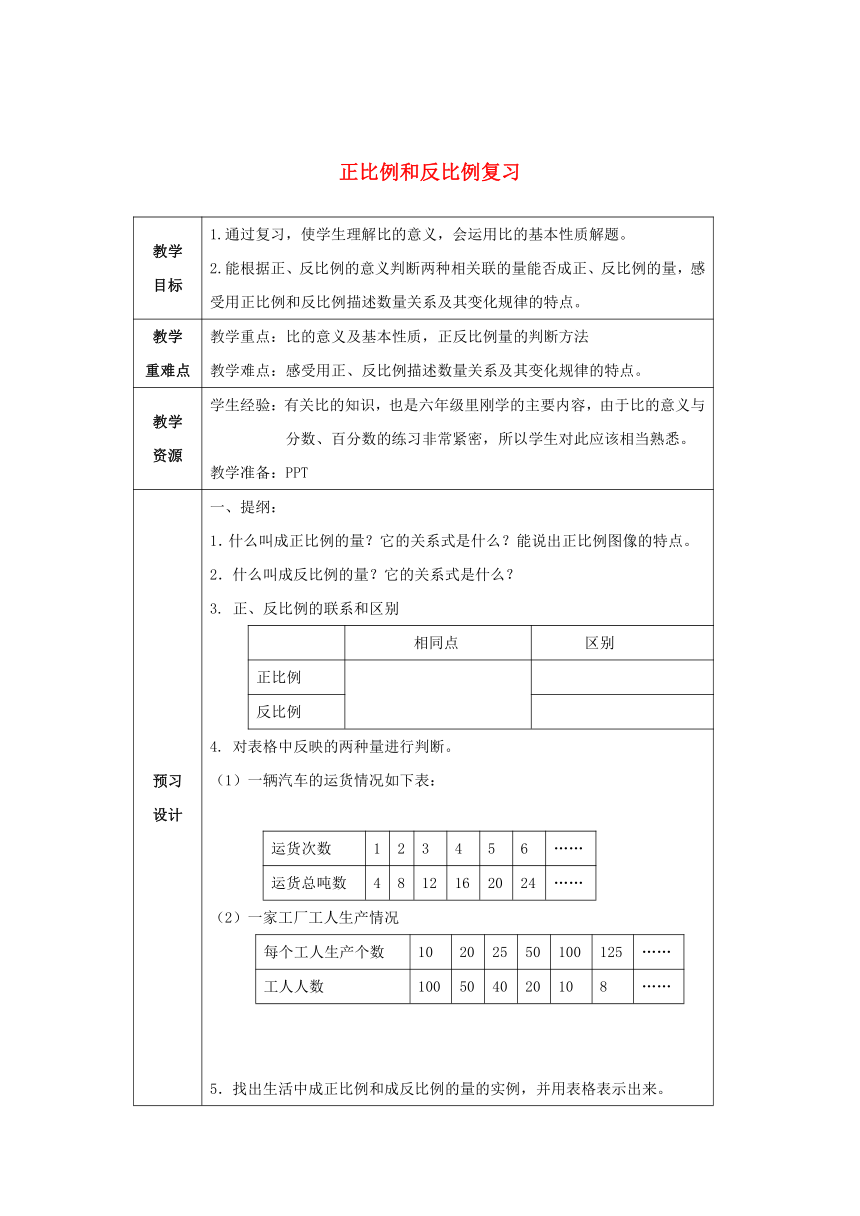

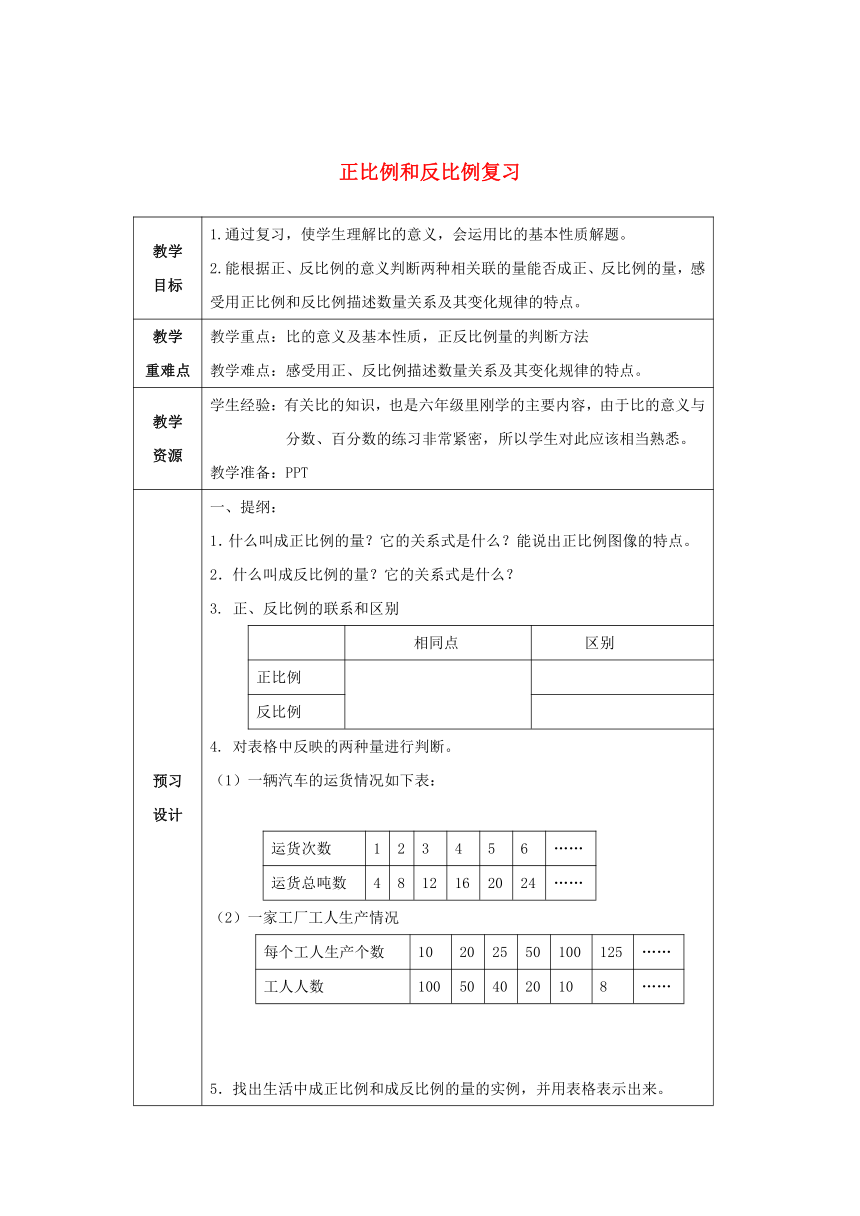

正比例和反比例复习

教学 目标 1.通过复习,使学生理解比的意义,会运用比的基本性质解题。

2.能根据正、反比例的意义判断两种相关联的量能否成正、反比例的量,感受用正比例和反比例描述数量关系及其变化规律的特点。

教学 重难点 教学重点:比的意义及基本性质,正反比例量的判断方法

教学难点:感受用正、反比例描述数量关系及其变化规律的特点。

教学 资源 学生经验:有关比的知识,也是六年级里刚学的主要内容,由于比的意义与分数、百分数的练习非常紧密,所以学生对此应该相当熟悉。

教学准备:PPT

预习 设计 一、提纲:

1.什么叫成正比例的量?它的关系式是什么?能说出正比例图像的特点。

2.什么叫成反比例的量?它的关系式是什么?

3. 正、反比例的联系和区别

相同点

区别

正比例

反比例

4. 对表格中反映的两种量进行判断。

(1)一辆汽车的运货情况如下表:

运货次数

1

2

3

4

5

6

……

运货总吨数

4

8

12

16

20

24

……

(2)一家工厂工人生产情况

每个工人生产个数

10

20

25

50

100

125

……

工人人数

100

50

40

20

10

8

……

5.找出生活中成正比例和成反比例的量的实例,并用表格表示出来。

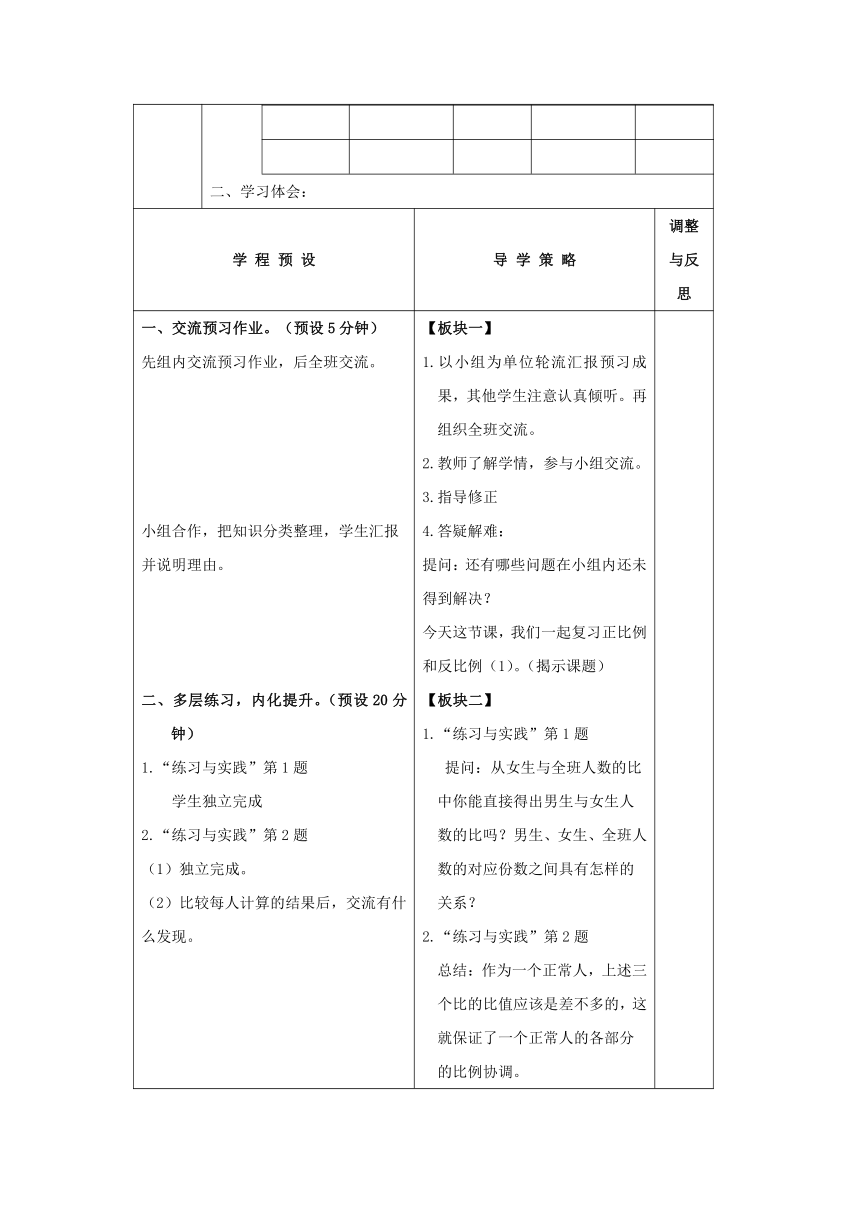

二、学习体会:

学 程 预 设 导 学 策 略 调整与反思

一、交流预习作业。(预设5分钟) 先组内交流预习作业,后全班交流。

小组合作,把知识分类整理,学生汇报并说明理由。

二、多层练习,内化提升。(预设20分钟)

1.“练习与实践”第1题

学生独立完成

2.“练习与实践”第2题

(1)独立完成。

(2)比较每人计算的结果后,交流有什么发现。

3.“练习与实践”第3题

量出每幅照片的长与宽,并分别写出它们的比。

先估计哪两个比能组成比例,再算一算,看估计得对不对。

从两个组成比例的照片来看,实际就是一个放大比例尺还是缩小比例尺?它们的大小改变了,但什么没有改变?

4.“练习与实践”第5题

写出东部地区与西部地区耕地的比。

说说获得的信息

提数学问题。

5. 创编题:

(1)如果5A=7B,

那么A:B=( ):( ),

B:5=( ):( )

(2)在比例尺1:5000的地图上,量得一个长方形的长4厘米,宽3厘米。这个长方形的实际周长是多少米?它的实际面积是多少?

三、当堂检测,评价反思。(15分钟)

1.分层作业,多元发展

必做题:《补充习题》P66 第1、2、4 题。

选做题:给5、0.8、10三个数配上一个数,能组成比例的这个数是( )、或( )、或( )

2.批改作业,及时评价

【板块一】

1.以小组为单位轮流汇报预习成果,其他学生注意认真倾听。再组织全班交流。

2.教师了解学情,参与小组交流。

3.指导修正

4.答疑解难:

提问:还有哪些问题在小组内还未得到解决?

今天这节课,我们一起复习正比例和反比例(1)。(揭示课题)

【板块二】

1.“练习与实践”第1题

提问:从女生与全班人数的比中你能直接得出男生与女生人数的比吗?男生、女生、全班人数的对应份数之间具有怎样的关系?

2.“练习与实践”第2题

总结:作为一个正常人,上述三个比的比值应该是差不多的,这就保证了一个正常人的各部分的比例协调。

3.“练习与实践”第3题

提问:从两个组成比例的照片来看,实际就是一个放大比例尺还是缩小比例尺?它们的大小改变了,但什么没有改变?

4.“练习与实践”第5题

(1)我国的耕地大多数在东部地区还是西部地区?你是怎么看出的?林地呢?

(2)你从表中还能获得哪些信息?还能提出哪些数学问题?

可以像第2题那样,由百分数得出相应的分数,围绕相应的分数解决问题。

(3)这些数学问题你能解决吗?

【版块三】

1.

(1)让学生独立解答,教师多关注学困生的作业情况,随时给予指点和帮扶。

(2)做完后,采取自批、同桌互批等方式校对作业。然后交流思考过程。

学有余力的同学自由阅读《小数报》。

2.师生反思,感受收获

提问:通过这节课的复习,你有哪些收获?

作业 设计 必做题:《补充习题》P66 第1、2、4 题。

选做题:给5、0.8、10三个数配上一个数,能组成比例的,这个数是( )、或( )、或( ) 家庭作业:

1.必做题:《一课一练》P72

2.选做题:《一课一练》P72“智力冲浪”

教学 目标 1.通过复习,使学生理解比的意义,会运用比的基本性质解题。

2.能根据正、反比例的意义判断两种相关联的量能否成正、反比例的量,感受用正比例和反比例描述数量关系及其变化规律的特点。

教学 重难点 教学重点:比的意义及基本性质,正反比例量的判断方法

教学难点:感受用正、反比例描述数量关系及其变化规律的特点。

教学 资源 学生经验:有关比的知识,也是六年级里刚学的主要内容,由于比的意义与分数、百分数的练习非常紧密,所以学生对此应该相当熟悉。

教学准备:PPT

预习 设计 一、提纲:

1.什么叫成正比例的量?它的关系式是什么?能说出正比例图像的特点。

2.什么叫成反比例的量?它的关系式是什么?

3. 正、反比例的联系和区别

相同点

区别

正比例

反比例

4. 对表格中反映的两种量进行判断。

(1)一辆汽车的运货情况如下表:

运货次数

1

2

3

4

5

6

……

运货总吨数

4

8

12

16

20

24

……

(2)一家工厂工人生产情况

每个工人生产个数

10

20

25

50

100

125

……

工人人数

100

50

40

20

10

8

……

5.找出生活中成正比例和成反比例的量的实例,并用表格表示出来。

二、学习体会:

学 程 预 设 导 学 策 略 调整与反思

一、交流预习作业。(预设5分钟) 先组内交流预习作业,后全班交流。

小组合作,把知识分类整理,学生汇报并说明理由。

二、多层练习,内化提升。(预设20分钟)

1.“练习与实践”第1题

学生独立完成

2.“练习与实践”第2题

(1)独立完成。

(2)比较每人计算的结果后,交流有什么发现。

3.“练习与实践”第3题

量出每幅照片的长与宽,并分别写出它们的比。

先估计哪两个比能组成比例,再算一算,看估计得对不对。

从两个组成比例的照片来看,实际就是一个放大比例尺还是缩小比例尺?它们的大小改变了,但什么没有改变?

4.“练习与实践”第5题

写出东部地区与西部地区耕地的比。

说说获得的信息

提数学问题。

5. 创编题:

(1)如果5A=7B,

那么A:B=( ):( ),

B:5=( ):( )

(2)在比例尺1:5000的地图上,量得一个长方形的长4厘米,宽3厘米。这个长方形的实际周长是多少米?它的实际面积是多少?

三、当堂检测,评价反思。(15分钟)

1.分层作业,多元发展

必做题:《补充习题》P66 第1、2、4 题。

选做题:给5、0.8、10三个数配上一个数,能组成比例的这个数是( )、或( )、或( )

2.批改作业,及时评价

【板块一】

1.以小组为单位轮流汇报预习成果,其他学生注意认真倾听。再组织全班交流。

2.教师了解学情,参与小组交流。

3.指导修正

4.答疑解难:

提问:还有哪些问题在小组内还未得到解决?

今天这节课,我们一起复习正比例和反比例(1)。(揭示课题)

【板块二】

1.“练习与实践”第1题

提问:从女生与全班人数的比中你能直接得出男生与女生人数的比吗?男生、女生、全班人数的对应份数之间具有怎样的关系?

2.“练习与实践”第2题

总结:作为一个正常人,上述三个比的比值应该是差不多的,这就保证了一个正常人的各部分的比例协调。

3.“练习与实践”第3题

提问:从两个组成比例的照片来看,实际就是一个放大比例尺还是缩小比例尺?它们的大小改变了,但什么没有改变?

4.“练习与实践”第5题

(1)我国的耕地大多数在东部地区还是西部地区?你是怎么看出的?林地呢?

(2)你从表中还能获得哪些信息?还能提出哪些数学问题?

可以像第2题那样,由百分数得出相应的分数,围绕相应的分数解决问题。

(3)这些数学问题你能解决吗?

【版块三】

1.

(1)让学生独立解答,教师多关注学困生的作业情况,随时给予指点和帮扶。

(2)做完后,采取自批、同桌互批等方式校对作业。然后交流思考过程。

学有余力的同学自由阅读《小数报》。

2.师生反思,感受收获

提问:通过这节课的复习,你有哪些收获?

作业 设计 必做题:《补充习题》P66 第1、2、4 题。

选做题:给5、0.8、10三个数配上一个数,能组成比例的,这个数是( )、或( )、或( ) 家庭作业:

1.必做题:《一课一练》P72

2.选做题:《一课一练》P72“智力冲浪”