第二单元 官员的选拔与管理--2021-2022学年统编版2019高中历史选择性必修1 国家制度与社会治理(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理--2021-2022学年统编版2019高中历史选择性必修1 国家制度与社会治理(Word解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 231.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 07:14:31 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 官员的选拔与管理

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021?东城区一模)《韩非子?显学》云:“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。”这一观点反映了( )

A.百家争鸣局面出现 B.世卿世禄制被打破

C.三公九卿制度确立 D.士族制度逐渐形成

2.(2021?兴庆区校级三模)如表反映了汉代的人才选拔政策。据表可知,汉代这种做法有利于( )

汉高祖

下诏书求贤,要求郡守亲自劝勉贤士应诏;郡守若贤不举则免官

汉文帝

下诏“举贤良方正能言极谏者”,皇帝亲自出题策问

汉武帝

令州举秀才,举孝廉,历代因之

光武帝

东汉因避光帝刘秀,改“秀才”为“茂才”。东汉察举孝廉茂才更盛

A.促进文官积极参政 B.确立统一治国思想

C.推动社会盛世出现 D.打击世家等级体制

3.(2021?湖南模拟)《汉书?宣纪》记载:“其令郡国举孝弟、有行义闻于乡里者各一人。”此处“乡里”是指郡国范围,“行义闻于乡里”就是在乡里受到舆论好评的人物。“冯唐以孝著,为郎中署长。”这说明汉代察举制( )

A.选官重视贤良方正 B.重视乡论秩序互动

C.自下而上举荐人才 D.孝廉成为唯一标准

4.(2021?滨州二模)有学者指出,汉代地方豪强势力不断发展,他们没有像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,而是“由潜在的分裂势力转化为大一统体制的维护者”。下列能支撑该观点的是( )

A.察举制度拓宽了仕途通道

B.重农抑商维护了小农经济

C.中外朝制调整了中枢权力

D.边疆治理确保了国家安定

5.(2021?蔡甸区校级模拟)东汉尚书令左雄“请自孝廉不满四十,不得察举,皆先诣公府,诸生试家法,文吏课版奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿”,得到顺帝旨准。此次改革( )

A.保证了吏治的廉洁清明 B.促成了官僚队伍年轻化

C.提升了察举制的合理性 D.提供了选官的法律保障

6.(2021?沙坪坝区校级模拟)西晋初年,重臣卫瓘认为九品中正制“非经通之道,宜复古乡举里选”,谏言皇帝废除该制度;大臣刘毅也认为这一制度“未见得人,而有八损”,只是权宜之策。这反映出九品中正制( )

A.脱离了魏晋政治实际 B.背离了制度设计初衷

C.弱化了人才选拔功能 D.削弱了中央集权体制

7.(2021?唐山三模)有学者在解释古代某种制度时认为:司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出“品”和“状”,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语。这一制度( )

A.继承了两汉乡里品评人物的传统

B.使选官权力完全被地方州县操纵

C.以血缘作为官职世代继承的准则

D.保证了优秀人才进入官僚体制内

8.(2021?潍坊三模)1466年,明朝政府规定“举人不许怀挟并越舍互录及况托军匠人等夹带文字;其军匠人等亦不许替带及纵容怀挟互录文字;违者各治以罪”。这一规定( )

A.避免了科考舞弊的发生 B.完善了考试录取的程序

C.提高了人才选拔的标准 D.有利于科举考试的公平

9.(2021?四川模拟)鉴于儒生长于经义,疏于吏事,宋神宗革新科举和铨选内容,罢诗、赋、论,改试策问,“取士兼习律令,故儒者经术润饰吏事,举能其官”。宋神宗此举旨在( )

A.扩大科举考试范围 B.提升官员行政能力

C.突破祖宗家法束缚 D.抑制朝野保守势力

10.(2021?抚州模拟)纪宝成教授认为“就形式而言,八股文也有其特殊功能,一是防止作弊,二是易于考官评审,三是更能考验出考生的文字功底”。如果仅从考试的角度来说,八股文的出现一定程度上是( )

A.公平取士和选拔真才矛盾的产物

B.封建专制与士人自由斗争的产物

C.自然经济与商品经济对抗的产物

D.传统儒学和程朱理学妥协的产物

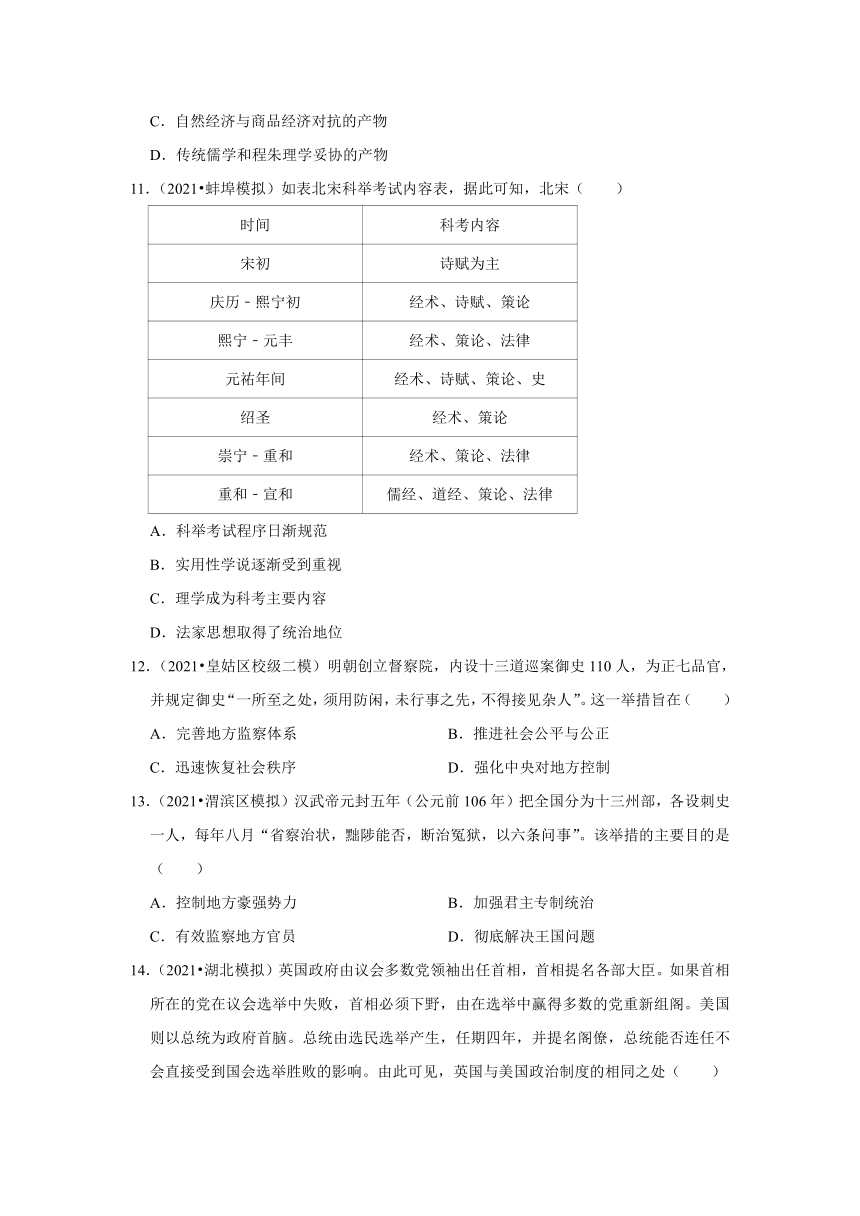

11.(2021?蚌埠模拟)如表北宋科举考试内容表,据此可知,北宋( )

时间

科考内容

宋初

诗赋为主

庆历﹣熙宁初

经术、诗赋、策论

熙宁﹣元丰

经术、策论、法律

元祐年间

经术、诗赋、策论、史

绍圣

经术、策论

崇宁﹣重和

经术、策论、法律

重和﹣宣和

儒经、道经、策论、法律

A.科举考试程序日渐规范

B.实用性学说逐渐受到重视

C.理学成为科考主要内容

D.法家思想取得了统治地位

12.(2021?皇姑区校级二模)明朝创立督察院,内设十三道巡案御史110人,为正七品官,并规定御史“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”。这一举措旨在( )

A.完善地方监察体系 B.推进社会公平与公正

C.迅速恢复社会秩序 D.强化中央对地方控制

13.(2021?渭滨区模拟)汉武帝元封五年(公元前106年)把全国分为十三州部,各设刺史一人,每年八月“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”。该举措的主要目的是( )

A.控制地方豪强势力 B.加强君主专制统治

C.有效监察地方官员 D.彻底解决王国问题

14.(2021?湖北模拟)英国政府由议会多数党领袖出任首相,首相提名各部大臣。如果首相所在的党在议会选举中失败,首相必须下野,由在选举中赢得多数的党重新组阁。美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚,总统能否连任不会直接受到国会选举胜败的影响。由此可见,英国与美国政治制度的相同之处( )

A.首相由议会选出对议会负责

B.总统由选民选出受议会制约

C.代议制民主和分权制衡原则

D.英美既有共同点又各具特色

15.(2021?民乐县校级一模)如图是英国画家乔治?克鲁克香克的名画《彼得卢屠杀》描述的是1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案。这说明当时英国( )

A.代议制度有待于完善 B.君主立宪制尚未确立

C.责任内阁制尚未形成 D.受马克思主义的影响

16.(2021?盱眙县校级模拟)阅读表,下列各项对其解读正确的是( )

国家

标志性事件

政体

英国

《权利法案》的通过

君主立宪制

美国

1787年宪法的制定

民主共和制

德国

1871年宪法的通过

君主立宪制

法国

1875年宪法的通过

民主共和制

A.美、法两国政体优于英、德两国

B.英、德两国资本主义发展落后于美、法两国

C.四国均通过立法方式确立代议制

D.德、法两国分别全盘接受了英、美两国制度

17.(2021?渭滨区校级二模)英国组阁政党一旦在大选中失利,便被迫践行“内阁由下院多数党组成”的原则自动辞职,并由其政治对手上台执政。基于自身体会,反对党领袖狄士累利曾说:“我相信,没有政党,代议制政府难以存在”。这主要表明英国( )

A.下院控制内阁以掌握行政权

B.政党竞争推动政府良性运行

C.首相控制多数党获得立法权

D.两党交替执政造成政局动荡

18.(2021?合肥模拟)有学者指出,近代英国宪政体制规定议会在所有的事项中具有最高权威的地位,特别在下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者。此规定( )

A.实现了分权制衡 B.提高了行政效率

C.消弭了政党分歧 D.削弱了内阁权力

19.(2021?宜春模拟)英王乔治三世自1760年继位以来,就利用王室恩惠与官职授予权,不断扩大个人在政治生活中的影响力。他通过“国王之友”内阁逐步建立起个人专制统治,在1770年诺斯任首相期间达到顶峰,由此改变了英国的政治发展走势。这反映当时英国( )

A.责任内阁制度亟待完善

B.国王与内阁之间斗争激烈

C.议会主权原则遭到破坏

D.内阁总揽国家的行政权力

20.(2021?河南模拟)1851年,美国众议院的部分议员提出“建立政府雇员的分级考试制度”;1855年,美国国会提出为了使政府雇员“不致因无能而坏事”,雇员在被录用前须通过考试”。这些提议有助于( )

A.行政效能的提高 B.国会职责的扩充

C.权力中心的转移 D.政党政治的形成

21.(2021?山东模拟)如表为1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照,它反映了清政府( )

相同

不同

南洋劝业会

大阪博览会

南洋劝业会

大阪博览会

工艺馆

工业馆

卫生馆

动物馆

农业馆

农业馆

武备馆

植物温室

林业馆

京畿馆

冷藏库

水族馆

水族馆

兰錡馆

台湾馆

水产馆

各省别馆

商标馆

机械馆

机械馆

海军陈列馆

不可思议馆

通运馆

通运馆

博山琉璃馆

学术人类馆

教育馆

教育馆

金陵缎业馆

世界一周馆

A.推行新政效果初显 B.重视科技成果转化

C.统筹区域经济发展 D.重视国家海防建设

22.(2021?海淀区模拟)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰;吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序 B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存 D.论证剥削压迫合理性

23.(2021?沈阳模拟)1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。此政策的主要目的是( )

A.推进满汉民族融合的历史潮流

B.推动婚姻主婚权向当事人转移

C.应对革命排满风潮挽救统治危机

D.顺应了婚姻关系民主平等的趋势

24.(2021?丙卷模拟)《清史稿》记载:迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县。这表明,此时( )

A.中央集权得到强化 B.现代监察体制得以建立

C.司法改革成效显著 D.司法具有一定的独立性

二.材料题(共3小题)

25.(2021?辽宁模拟)[古代中国的刺史制度]

材料一:西汉刺史制度的建立,是我国古代官僚监察制度的一大创制。与其他监察制度相比,它有以下几个主要特征。首先,文帝到武帝初期,刺史是没有固定治所的,所以,采取“秋分行部”。到了武帝元封五年,“刺史假印绶,有常治所”。其次,武帝时规定,刺史监察范围为六条,在监察官员的时候,刺史只能质询六条所规定的内容,不能超出其范围。最后,从文帝“遣丞相史出刺”,到成帝“罢刺史,更置州牧”前,刺史都是六百石的官员,但权限很大,能监察“二千石以下至墨绶”的官员。

﹣﹣摘编自张文渊《西汉刺史制度的形成及其特征》

材料二:刺史的主要职责在于司察,所以法律不准许他们插手地方上的具体行政事务。但随着时间的推移,西汉中后期刺史越权现象时有发生,西汉末期,刺史甚至可以任命地方官吏和决断刑狱。元帝以后,刺史不但开始有了固定的掾属、幕僚,还有了选官用人权。汉成帝时改刺史为“州牧”,秩提到二千石。东汉光武帝即位起即“不复委任三府,而权归刺举之吏”“有所劾奏,变加退免”,从此,州牧的权任大大提高了一步,事实上也成为郡国守相的上司,州成为刺史的上级。汉灵帝中平五年(188),“改刺史,新置牧”,“选列卿、尚书为州牧,各以本秩居任”。

﹣﹣摘编自陈长琦《汉代刺史制度的演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉刺史制度的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从西汉中后期到东汉时期刺史制度的变化及影响。

26.(2021?潍坊模拟)图1、图2、图3分别是唐代、北宋、南宋进士籍贯分布图。阅读材料,回答问题。

材料

(1)指出图1进士籍贯分布的特征及其形成的因素。

(2)比较图1和图2、图3,说明宋代进士籍贯分布发生的变化,并结合所学知识予以解释。

27.(2021?潍坊模拟)阅读材料,回答问题。

材料 1898年,清政府颁布《遵义乡会试详细章程疏》,规定了科举考试的场次、内容和文体等。主要内容如下。

第一场史论五篇:1.“周唐外重内轻,秦魏外轻内重各有得论”;

3.“诸葛亮无申商之心而用其术,王安石用申商之实而讳其名论”;

5.“北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论”。

第二场考各国政治,艺学策五道:

1.“学堂之设,其旨有三,所以陶铸国民,造就人才,振兴实业,国民不能自立,必立学以教之。使皆有善良之德,忠爱之心,自养之技能,必需之知识,盖东西各国所同,日本则尤注重尚武之精神,此陶铸国民之教育也。讲求政治,法律,理财,外交诸专门,以备任使,此造就人才之教育也。分设农、工、商、矿诸学,以期富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策”。

……

3.“日本变法之初,聘用西人而国以日强,埃及用外国人至千余员,遂至失财政裁判之权而国以不振。试详言其得失利弊策”。

……

第三场《四书》《五经》:

首题为:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。次题为:“中立而不倚强哉矫义”。

三题为:“致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所义”。

根据材料提取一项历史信息,并结合所学知识予以说明。(要求:信息准确,史论结合,史实正确。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查中国古代的选官制度,解题的关键是读懂材料“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”的意思,联系战国时期选官制度的特点和影响分析。

【解答】材料“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”的意思是圣明君主的官吏,宰相和猛将都是从基层逐步成长起来的,这反映了当时以血缘为主的世卿世禄制被打破,故B项正确;

材料反映的是世卿世禄制被打破,不能说明当时出现了百家争鸣的局面,故A项错误;

三公九卿制度的确立是在秦朝,故C项错误;

魏晋时期士族制度才逐渐形成,故D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题主要考查察举制,解答本题需正确解读材料中“下诏书求贤,要求郡守亲自劝勉贤士应诏;郡守若贤不举则免官”“下诏‘举贤良方正能言极谏者’”“令州举秀才,举孝廉,历代因之”。

【解答】根据材料信息并结合所学知识可知,两汉皇帝汉高祖、汉文帝、汉武帝、光武帝都重视人才选拔,这有利于汉代社会的发展,西汉先是出现了“文景之治”,继而到汉武帝时期达到鼎盛,东汉出现“光武中兴”的局面,这些盛世局面的出现,均与历代皇帝重视人才的政策息息相关,故C项正确;

题干所给材料信息强调的是朝廷选拔民间贤良参政,他们还不是官员,故A项错误;

结合所学知识可知,汉高祖时治国思想是道家思想,汉武帝及以后是儒家思想治国,且材料中的人才选拔政策与“确立统一治国思想”无关,故B项错误;

结合所学制可知,东汉时察举制后来被门阀士族操控,所以“打击世家等级体制”与史实不符,故D项错误。

故选:C。

3.【分析】本题考查察举制,考生可结合材料“其令郡国举孝弟、有行义闻于乡里者各一人”“冯唐以孝著,为郎中署长”进行分析。

【解答】根据材料可知,西汉时期选拔人才以“孝廉”为标准,注重秩序感,同时,充分发挥民间舆论的作用,将国家用人需求与民间舆论结合起来,B项正确;

贤良方正的选拔标准与材料无关,排除A项;

举荐人才方式与材料无关,排除C项;

孝廉是重要标志,但不是唯一标志,故D项排除。

故选:B。

4.【分析】本题主要考查察举制,要求学生结合察举制的特征和影响来分析。

【解答】结合所学知识可知,汉代察举制度拓宽了仕途通道,使地方豪强有机会参与国家管理,成为了拥护中央政权统一、维护社会稳定的统治基础,将地方豪强这一潜在的分裂势力,转化成了大一统体制维护者,A项正确;

重农抑商打击、限制豪强地主利益,不是地方豪强维护大一统体制的原因,B项错误;

中外朝制调整中枢权力,限制的是相权,与地方豪强维护大一统体制无关,C项错误;

地方豪强地主不仅分布在边疆地区,D项错误。

故选:A。

5.【分析】本题考查察举制,解题的关键是解读分析材料“皆先诣公府,诸生试家法(经术),文吏课笺,奏副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗”“有不承科令者,正其罪法”的主旨,分析得出反映了是对察举制选官标准和能力的完善,进而分析得出提升了察举制的合理性。

【解答】依据材料“皆先诣公府,诸生试家法(经术),文吏课笺,奏副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗”、“有不承科令者,正其罪法”可知,改变单凭“德”选拔人才的标准,辅以考试来甄别察举对象的能力,这是对察举制的完善,有利于提升了察举制的合理性,故C项正确;

A项中的“保证了”说法绝对化,排除;

材料反映的是对察举制选官标准和能力的完善,不能说明促成了官僚队伍年轻化,故B项错误;

材料反映的是左雄对东汉察举制完善的建议,不能得出提供了选官的法律保障,故D项错误。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查九品中正制,要求学生结合九品中正制的特征和影响来分析。

【解答】本题考查魏晋时期的九品中正制。从材料可知,西晋的两位重臣都认为九品中正制度存在弊端,不利于人才的选拔,说明这一时期的九品中正制弊端凸显,违背了选拔优秀人才的设计初衷,故B项正确;

九品中正制是维护魏晋门阀政治的工具,适应了魏晋的政治实际,故A项错误;

材料中只能体现有官员反对九品中正制,不能得出这一制度弱化了人才选拔功能,故C项错误;

D项在材料中无法体现。

故选:B。

7.【分析】本题考查九品中正制,考生可结合材料“司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出‘品’和‘状’,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语”进行分析。

【解答】根据材料“司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出‘品’和‘状’,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语”,可得出,这是九品中正制度。曹魏创立九品中正制,在每州设置大中正,郡县设小中正,中正官以在中央任职的当地人充任。九品中正制继承了两汉乡里品评人物的传统,由地方的中正官主持当地士人的评定,按士人的家世官位、德才将其区分高下列为九等,作为朝廷授官的依据,故A项正确;

中正官由朝廷委派,一定程度上使选官权力收归了中央,故B项错误;

九品中正制以家世官位、德才为标准,打破了以血缘作为官职世代继承的准则,故C项错误;

九品中正制以家世门第作为选官标准,不能保证进入官僚体制内的都是优秀人才,故D项错误。

故选:A。

8.【分析】本题考查科举制,考生可结合材料“举人不许怀挟并越舍互录及况托军匠人等夹带文字;其军匠人等亦不许替带及纵容怀挟互录文字;违者各治以罪”进行分析。

【解答】根据材料,明朝政府的规定是不允许夹带文字,这可以减少抄袭的可能性,有利于考生公平,故D正确;

材料中的规定有利于避免,并不能保证没有作弊现象出现,故A错误;

材料内容与考试录取程序无关,故B排除;

材料与人才选拔标准无关,故C排除。

故选:D。

9.【分析】本题考查科举制,解题的关键是解读分析材料信息,结合宋代科举制改革的内容从提升官员行政能力分析其目的。

【解答】依据材料可知,材料反映的是宋神宗鉴于之前儒生“疏于吏事”,进行科举改革,增加“律令”“吏事”等内容。由此可知,宋神宗改革的目的是为了提升官员的行政能力,故B项正确;

材料反映的是科举内容的变化,而没有涉及到科举考试范围,故A项错误;

宋朝皇帝在政治上恪守重文轻式、守内虚外的传统,科举考试的变化并未突破宋朝的祖宗家法,故C项错误;

宋神宗支持王安石变法,抑制了保守势力,但科举改革并未起到抑制保守势力的作用,故D项错误。

故选:B。

10.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需正确解读材料中“就形式而言,八股文也有其特殊功能,一是防止作弊,二是易于考官评审,三是更能考验出考生的文字功底”的主旨,并正确掌握科举制的演变历程。

【解答】题干所给材料信息强调了八股文的公平取士和易于操作的特殊功能,防止了标准不一、形式多样带来的诸多人为干预风险,但过分死板的形式严重制约了考生的自我发挥,故A项正确;

“封建专制与士人自由斗争”在题干所给材料信息中并未体现,故B项错误;

题干所给材料信息强调的是考试角度,而非经济角度,故C项错误;

题干所给材料信息强调的是考试角度,而非思想角度,故D项错误。

故选:A。

11.【分析】本题考查科举制,考生可结合材料中北宋科举考试内容表进行分析。

【解答】根据材料可知,北宋科举考试内容,宋初以诗赋为主,后逐渐增加策论、法律等实用内容,说明实用性学说逐渐受到重视,故B项正确;

材料未提及科举考试程序,故A项错误;

理学在北宋时期还处于发展时期,南宋以后,特别是明清时期成为科考的主要内容,故C项错误;

北宋时期儒学仍占主导地位,“法家思想取得了统治地位”的说法错误,故D项错误。

故选:B。

12.【分析】本题考查古代监察制度的变化,解题的关键信息是“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”。

【解答】由材料可知,明朝设立督察院,并且对御史做出相关规定,这是明朝对司法制度的完善,有利于促进社会公平与公正,但目的是加强中央对地方的控制,D正确,B错误;

司法制度与监察体系无关,排除A;

“迅速恢复“用词不妥,排除C。

故选:D。

13.【分析】本题考查西汉监察制度,解答本需要掌握西汉监察制度的作用。

【解答】根据材料信息“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”可知刺史的主要职责是监察诸侯王和地方官员,并非为了控制地方豪强势力,故A项错误,C项正确;

监察地方官,最终是达到加强中央集权,强干弱枝的目的,不是为了加强君主专制,故B项错误;

汉武帝彻底解决王国问题是在元朔二年(前127)实施“推恩令”后逐步实现,D项不符史实,故错误。

故选:C。

14.【分析】本题主要考查的是资产阶级代议制。旨在考查学生结合已学知识准确解读材料的能力。

【解答】A、美国没有首相,排除A;

B、美国总统与国会的关系是相互制约,排除B;

C、根据“英国政府由议会多数党领袖出任首相”“美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚”等信息可得出,英国与美国都推行的是代议制民主,英国是君主立宪制,而美国是民主共和制,都有一定的权力制衡原则,故C项正确;

D、各具特色不是其共同点,排除D。

故选:C。

15.【分析】本题考查资产阶级代议制,解题的关键是“1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案”。

【解答】“1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案”说明当时英国代议制度有待于完善,故A正确;

英国1689年确立了君主立宪制,故B错误;

英国责任内阁制于18世纪中期形成的,故C错误;

马克思主义诞生于1848年,故D错误。

故选:A。

16.【分析】本专题的考查重点是近代资产阶级代议制的确立和发展。

【解答】结合所学,英国通过《权利法家》)、德国通过1871年宪法确立君主立完制,美国通过1787年宪法、法国通过1875年宪法确立民主共和制,四国均通过立法方式确立资产阶级代议制,故C正确;

君主立宪制、民主共和制都是不同的资产阶级民主政体,不能说美、法两国政体优于英、德两国,排除A;

B表格信息不能体现,也不符合史实,排除;

D项中“全盘接受表述太绝对,不符合史实,排除。

故选:C。

17.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“没有政党,代议制政府难以存在”。

【解答】题干描述了英国责任内阁制和政党政治之间的关系,即责任内阁是由议会下院多数党组成,实行集体负责制,而政党一旦政策法令失当,容易导致大选失利,必然导致内阁更迭。在这种运行机制下,执政党在执政过程中往往会考量政策和法令是否得当,这有助于政府良性运行,故B正确;

议会下院掌握立法权,故排除A;

题干没有提及首相如何掌控行政权,故排除C;

题干显示的是政党政治对于英国政治的积极影响,故排除D。

故选:B。

18.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“议会在所有的事项中具有最高权威的地位,特别在下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”。

【解答】根据“下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”可以看出,议会成为英国的权力中心,并有对行政权的监督权,使行政效率大为提高,B项正确;

材料没有体现分权,排除A;

C项太绝对,排除C;

从材料“英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”来看,内阁权力有所提升,D项错误。

故选:B。

19.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“内阁逐步建立起个人专制统治,在1770年诺斯任首相期间达到顶峰,由此改变了英国的政治发展走势”。

【解答】从材料信息可看出,英国内阁成为乔治三世的“私人内阁“,成为其强化权力的工具,这说明当时的责任内阁制并不完善,并未做到真正对议会负责,故A正确;

材料中的内阁是依附于君主的,二者并未出现激烈斗争,排除B项;

材料并未涉及议会的权力,排除C项;

D项是英国责任内阁制的特点,但这不符合英王乔治三世统治时期,排除D项。

故选:A。

20.【分析】本题主要考查的是西方文官制度,解答本题需要掌握西方文官制度的作用。

【解答】A.19世纪中期,众议员提议建立政府雇员的分级考试制度,国会提出雇员在被录用前须通过考试等,有助于美国文官制度的建立和政府行政效能的提高,A项正确;

B.“政府雇员的分级考试制度”等不会扩充国会职责,B项错误;

C.建立政府雇员的分级考试制度的提议与权力中心的转移无关,C项错误;

B.促进文官制度建立的提议与美国政党政治的形成无关,D项错误。

故选:A。

21.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照”。

【解答】材料信息对比中日两次博览会,展览内容全面,与国际接轨,这反映了1901年以来,清政府新政的成果,故A项正确;

当时清政府主要是引进西方先进技术,国内的科技水平有限,还涉及不到成果转化,故B项错误;

当时经济发展不平衡,侧重东部省份,故C项错误;

甲午战争中,北洋舰队已经全军覆灭,材料的军事色彩不突出,故D项错误。

故选:A。

22.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”。

【解答】根据“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳是也徒劳,任人压迫,因此反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;

材料没有体现尊卑等级秩序,排除A;

此时没有白话文运动,排除B;

D项不是材料的主旨,排除D。

故选:C。

23.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。

【解答】结合所学知识可知,20世纪初清政府废除禁令,允许满汉官民通婚,主要是为了应对革命排满风潮,挽救统治危机,C项正确;

推进满汉民族融合的历史潮流不是20世纪初清政府改革社会生活的主要目的,A项错误;

材料并未体现婚姻主婚权的转移,B项错误;

顺应了婚姻关系民主平等的趋势是客观结果而非清政府改革社会生活的主要目的,D项错误。

故选:C。

24.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县”。

【解答】材料中介绍光绪三十二年(1906)的司法改革,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,体现了当时司法具有一定的独立性,故D项正确;

材料没有体现中央集权在清末得到强化,且这一论述也不符合晚清史实,排除A项;

材料没有说明现代监察体制的建立,强调的是司法改革中确定的司法独立原则,排除B项;

材料只体现了司法改革内容,没有体现改革效果,排除C项。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查东汉监察制度演变过程、特点及其产生的重要影响,需要学生结合材料和所学知识进行概括总结。

【解答】(1)第一小问特点,根据“文帝到武帝初期,刺史是没有固定治所的到了武帝元封五年,刺史假印绶,有常治所”可得出“治所从无到有;根据“刺史监察范围为六条,在监察官员的时候,刺史只能质询六条所规定的内容,不能超出其范围可得出“监察范围明确;根据“刺史都是六百石的官员,但权限很大可得出“监察方式以轻御重”。

第二小问影响,根据汉武帝时期加强中央集权措施的影响,从刺史制度对当时的政治制度、国家统一及对后世的影响等角度进行作答即可。

(2)第一小问变化,根据“刺史的主要职责在于司察,所以法律不准许他们插手地方上的具体行政事务”,西汉中后期刺史越权现象时有发生秩提到二千石”以及光武帝、汉灵帝时期的规定等,可得出刺史的权力和地位不断扩大,即刺史逐步地方官化或逐步地方行政化。

第二小问影响,根据“州牧的权任大大提高了一步,事实上也成为郡国守相的上司,州成为刺史的上级并结合所学知识可得出其对地方行政体制或行政区划的影响;根据“汉灵帝中平五年(188)“并结合东汉末年的史实,可知刺史地方官化对东汉割据局面的出现有着不可推卸的责任。

故答案为:

(1)特点:治所从无到有;监察范围明确;监察方式以轻御重。

影响:有利于澄清吏治;促进了古代国家政治体制的成熟;在维护中央集权和国家统一过程中,发挥了重要作用;对后世政治制度尤其是监察制度的发展影响深远。

(2)变化:刺史地位和权力日益扩大由监察官员逐渐变成了地方行政官员(或逐步地方官化)。

影响:推动地方行政体制由郡、县二级向州、郡、县三级转变;为东汉末年的地方割据埋下了伏笔。

26.【分析】(1)本题考查的是唐代的科举制。第一小问根据观察可知,南北方的分布基本持平,北方略显优势;第二小问主要从政治、经济和社会因素入手回答问题了。

(2)本题考查的是宋代科举制的发展。第一小问根据观察可知,主要分布在南方;第二小问主要从经济重心的变化、政治重心的变化等角度入手回答问题。

【解答】(1)根据观察可知,唐代进士籍贯地理分布南北大致均衡,北方稍占优势。第二小问主要从国家的统一、经济重心在北方但出现南移趋势等角度入手回答问题。

(2)根据观察可知,宋代进士籍贯地理分布南方超过北方,主要在东南和四川等地,尤其是东南地区。主要从经济重心的南移、政治重心的南移以及这一变化的影响的角度入手回答问题。

故答案为:

(1)特征:进士籍贯地理分布南北大致均衡,北方稍占优势。因素:唐代,国家统一,科举取士成为重要选官制度;唐代前期,北方黄河中下游地区人口占多数,经济和文化发达,长安和洛阳作为政治中心具有特殊地位;经济重心南移,尤其安史之乱导致大量士人南迁,南方进士数量有所增加。

(2)变化:进士籍贯地理分布南方超过北方,主要在东南和四川等地,尤其是东南地区。解释:进士分布区域的南移,首先是经济重心南移的结果;其次,南宋时期政治中心南移进一步促成了这一变化。这一变化有利于江南地区经济文化的发展;有利于促进各地区各民族的文化交融与大一统的文化认同。

27.【分析】本题考查的是科举制,答题的关键是从科举制的内容入手,找出其中的核心点,再结合当时的时代背景进行阐述,说明内容设定的原因,最后进行总结。

【解答】根据材料中的信息第一场史论中主要体现的是借力自强、第二场中“各国政治,艺学策五道”和第三场的发挥群众的力量等标题可知,这一时期面临列强的入侵,国家的考试中主要关注的是社会现实和救亡图存,所以题目可以拟定为:科举考试关注社会现实问题。再结合当时的时代背景进行阐述并加以升华即可。

故答案为:

示例:信息:科举考试关注社会现实问题。

说明甲午战后,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重;社会矛盾尖锐.清政府统治危机日前严重;西学传入,影响日益深远;社会各阶层掀起救亡图存热潮;传统文化影响深远;传统经济结构受到冲击,民族资本主义发展。科举考试试题体现对抵御外侮、法治、学习西方、发展民族资本、探索挽救统治危机等问题的关注。

总之,面对内忧外患的严重局面,统治者通过调整科举考试内容的方式,关注社会问题,挽救统治危机,对推动社会觉醒发挥了一定积极作用。

单元专练

一.选择题(共24小题共48分)

1.(2021?东城区一模)《韩非子?显学》云:“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。”这一观点反映了( )

A.百家争鸣局面出现 B.世卿世禄制被打破

C.三公九卿制度确立 D.士族制度逐渐形成

2.(2021?兴庆区校级三模)如表反映了汉代的人才选拔政策。据表可知,汉代这种做法有利于( )

汉高祖

下诏书求贤,要求郡守亲自劝勉贤士应诏;郡守若贤不举则免官

汉文帝

下诏“举贤良方正能言极谏者”,皇帝亲自出题策问

汉武帝

令州举秀才,举孝廉,历代因之

光武帝

东汉因避光帝刘秀,改“秀才”为“茂才”。东汉察举孝廉茂才更盛

A.促进文官积极参政 B.确立统一治国思想

C.推动社会盛世出现 D.打击世家等级体制

3.(2021?湖南模拟)《汉书?宣纪》记载:“其令郡国举孝弟、有行义闻于乡里者各一人。”此处“乡里”是指郡国范围,“行义闻于乡里”就是在乡里受到舆论好评的人物。“冯唐以孝著,为郎中署长。”这说明汉代察举制( )

A.选官重视贤良方正 B.重视乡论秩序互动

C.自下而上举荐人才 D.孝廉成为唯一标准

4.(2021?滨州二模)有学者指出,汉代地方豪强势力不断发展,他们没有像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,而是“由潜在的分裂势力转化为大一统体制的维护者”。下列能支撑该观点的是( )

A.察举制度拓宽了仕途通道

B.重农抑商维护了小农经济

C.中外朝制调整了中枢权力

D.边疆治理确保了国家安定

5.(2021?蔡甸区校级模拟)东汉尚书令左雄“请自孝廉不满四十,不得察举,皆先诣公府,诸生试家法,文吏课版奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿”,得到顺帝旨准。此次改革( )

A.保证了吏治的廉洁清明 B.促成了官僚队伍年轻化

C.提升了察举制的合理性 D.提供了选官的法律保障

6.(2021?沙坪坝区校级模拟)西晋初年,重臣卫瓘认为九品中正制“非经通之道,宜复古乡举里选”,谏言皇帝废除该制度;大臣刘毅也认为这一制度“未见得人,而有八损”,只是权宜之策。这反映出九品中正制( )

A.脱离了魏晋政治实际 B.背离了制度设计初衷

C.弱化了人才选拔功能 D.削弱了中央集权体制

7.(2021?唐山三模)有学者在解释古代某种制度时认为:司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出“品”和“状”,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语。这一制度( )

A.继承了两汉乡里品评人物的传统

B.使选官权力完全被地方州县操纵

C.以血缘作为官职世代继承的准则

D.保证了优秀人才进入官僚体制内

8.(2021?潍坊三模)1466年,明朝政府规定“举人不许怀挟并越舍互录及况托军匠人等夹带文字;其军匠人等亦不许替带及纵容怀挟互录文字;违者各治以罪”。这一规定( )

A.避免了科考舞弊的发生 B.完善了考试录取的程序

C.提高了人才选拔的标准 D.有利于科举考试的公平

9.(2021?四川模拟)鉴于儒生长于经义,疏于吏事,宋神宗革新科举和铨选内容,罢诗、赋、论,改试策问,“取士兼习律令,故儒者经术润饰吏事,举能其官”。宋神宗此举旨在( )

A.扩大科举考试范围 B.提升官员行政能力

C.突破祖宗家法束缚 D.抑制朝野保守势力

10.(2021?抚州模拟)纪宝成教授认为“就形式而言,八股文也有其特殊功能,一是防止作弊,二是易于考官评审,三是更能考验出考生的文字功底”。如果仅从考试的角度来说,八股文的出现一定程度上是( )

A.公平取士和选拔真才矛盾的产物

B.封建专制与士人自由斗争的产物

C.自然经济与商品经济对抗的产物

D.传统儒学和程朱理学妥协的产物

11.(2021?蚌埠模拟)如表北宋科举考试内容表,据此可知,北宋( )

时间

科考内容

宋初

诗赋为主

庆历﹣熙宁初

经术、诗赋、策论

熙宁﹣元丰

经术、策论、法律

元祐年间

经术、诗赋、策论、史

绍圣

经术、策论

崇宁﹣重和

经术、策论、法律

重和﹣宣和

儒经、道经、策论、法律

A.科举考试程序日渐规范

B.实用性学说逐渐受到重视

C.理学成为科考主要内容

D.法家思想取得了统治地位

12.(2021?皇姑区校级二模)明朝创立督察院,内设十三道巡案御史110人,为正七品官,并规定御史“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”。这一举措旨在( )

A.完善地方监察体系 B.推进社会公平与公正

C.迅速恢复社会秩序 D.强化中央对地方控制

13.(2021?渭滨区模拟)汉武帝元封五年(公元前106年)把全国分为十三州部,各设刺史一人,每年八月“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”。该举措的主要目的是( )

A.控制地方豪强势力 B.加强君主专制统治

C.有效监察地方官员 D.彻底解决王国问题

14.(2021?湖北模拟)英国政府由议会多数党领袖出任首相,首相提名各部大臣。如果首相所在的党在议会选举中失败,首相必须下野,由在选举中赢得多数的党重新组阁。美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚,总统能否连任不会直接受到国会选举胜败的影响。由此可见,英国与美国政治制度的相同之处( )

A.首相由议会选出对议会负责

B.总统由选民选出受议会制约

C.代议制民主和分权制衡原则

D.英美既有共同点又各具特色

15.(2021?民乐县校级一模)如图是英国画家乔治?克鲁克香克的名画《彼得卢屠杀》描述的是1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案。这说明当时英国( )

A.代议制度有待于完善 B.君主立宪制尚未确立

C.责任内阁制尚未形成 D.受马克思主义的影响

16.(2021?盱眙县校级模拟)阅读表,下列各项对其解读正确的是( )

国家

标志性事件

政体

英国

《权利法案》的通过

君主立宪制

美国

1787年宪法的制定

民主共和制

德国

1871年宪法的通过

君主立宪制

法国

1875年宪法的通过

民主共和制

A.美、法两国政体优于英、德两国

B.英、德两国资本主义发展落后于美、法两国

C.四国均通过立法方式确立代议制

D.德、法两国分别全盘接受了英、美两国制度

17.(2021?渭滨区校级二模)英国组阁政党一旦在大选中失利,便被迫践行“内阁由下院多数党组成”的原则自动辞职,并由其政治对手上台执政。基于自身体会,反对党领袖狄士累利曾说:“我相信,没有政党,代议制政府难以存在”。这主要表明英国( )

A.下院控制内阁以掌握行政权

B.政党竞争推动政府良性运行

C.首相控制多数党获得立法权

D.两党交替执政造成政局动荡

18.(2021?合肥模拟)有学者指出,近代英国宪政体制规定议会在所有的事项中具有最高权威的地位,特别在下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者。此规定( )

A.实现了分权制衡 B.提高了行政效率

C.消弭了政党分歧 D.削弱了内阁权力

19.(2021?宜春模拟)英王乔治三世自1760年继位以来,就利用王室恩惠与官职授予权,不断扩大个人在政治生活中的影响力。他通过“国王之友”内阁逐步建立起个人专制统治,在1770年诺斯任首相期间达到顶峰,由此改变了英国的政治发展走势。这反映当时英国( )

A.责任内阁制度亟待完善

B.国王与内阁之间斗争激烈

C.议会主权原则遭到破坏

D.内阁总揽国家的行政权力

20.(2021?河南模拟)1851年,美国众议院的部分议员提出“建立政府雇员的分级考试制度”;1855年,美国国会提出为了使政府雇员“不致因无能而坏事”,雇员在被录用前须通过考试”。这些提议有助于( )

A.行政效能的提高 B.国会职责的扩充

C.权力中心的转移 D.政党政治的形成

21.(2021?山东模拟)如表为1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照,它反映了清政府( )

相同

不同

南洋劝业会

大阪博览会

南洋劝业会

大阪博览会

工艺馆

工业馆

卫生馆

动物馆

农业馆

农业馆

武备馆

植物温室

林业馆

京畿馆

冷藏库

水族馆

水族馆

兰錡馆

台湾馆

水产馆

各省别馆

商标馆

机械馆

机械馆

海军陈列馆

不可思议馆

通运馆

通运馆

博山琉璃馆

学术人类馆

教育馆

教育馆

金陵缎业馆

世界一周馆

A.推行新政效果初显 B.重视科技成果转化

C.统筹区域经济发展 D.重视国家海防建设

22.(2021?海淀区模拟)20世纪初清政府实行新政、推行新学制后,出现了各种新式教科书。1903年文明书局出版的《蒙学初级修身教科书》课文:“牛耕于田,不勤,牧童鞭之。牛曰;吾苦甚。牧童曰:智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦?”这一内容旨在( )

A.宣扬上下尊卑等级秩序 B.推广白话文和新文学

C.主张开启民智救亡图存 D.论证剥削压迫合理性

23.(2021?沈阳模拟)1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。此政策的主要目的是( )

A.推进满汉民族融合的历史潮流

B.推动婚姻主婚权向当事人转移

C.应对革命排满风潮挽救统治危机

D.顺应了婚姻关系民主平等的趋势

24.(2021?丙卷模拟)《清史稿》记载:迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县。这表明,此时( )

A.中央集权得到强化 B.现代监察体制得以建立

C.司法改革成效显著 D.司法具有一定的独立性

二.材料题(共3小题)

25.(2021?辽宁模拟)[古代中国的刺史制度]

材料一:西汉刺史制度的建立,是我国古代官僚监察制度的一大创制。与其他监察制度相比,它有以下几个主要特征。首先,文帝到武帝初期,刺史是没有固定治所的,所以,采取“秋分行部”。到了武帝元封五年,“刺史假印绶,有常治所”。其次,武帝时规定,刺史监察范围为六条,在监察官员的时候,刺史只能质询六条所规定的内容,不能超出其范围。最后,从文帝“遣丞相史出刺”,到成帝“罢刺史,更置州牧”前,刺史都是六百石的官员,但权限很大,能监察“二千石以下至墨绶”的官员。

﹣﹣摘编自张文渊《西汉刺史制度的形成及其特征》

材料二:刺史的主要职责在于司察,所以法律不准许他们插手地方上的具体行政事务。但随着时间的推移,西汉中后期刺史越权现象时有发生,西汉末期,刺史甚至可以任命地方官吏和决断刑狱。元帝以后,刺史不但开始有了固定的掾属、幕僚,还有了选官用人权。汉成帝时改刺史为“州牧”,秩提到二千石。东汉光武帝即位起即“不复委任三府,而权归刺举之吏”“有所劾奏,变加退免”,从此,州牧的权任大大提高了一步,事实上也成为郡国守相的上司,州成为刺史的上级。汉灵帝中平五年(188),“改刺史,新置牧”,“选列卿、尚书为州牧,各以本秩居任”。

﹣﹣摘编自陈长琦《汉代刺史制度的演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉刺史制度的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从西汉中后期到东汉时期刺史制度的变化及影响。

26.(2021?潍坊模拟)图1、图2、图3分别是唐代、北宋、南宋进士籍贯分布图。阅读材料,回答问题。

材料

(1)指出图1进士籍贯分布的特征及其形成的因素。

(2)比较图1和图2、图3,说明宋代进士籍贯分布发生的变化,并结合所学知识予以解释。

27.(2021?潍坊模拟)阅读材料,回答问题。

材料 1898年,清政府颁布《遵义乡会试详细章程疏》,规定了科举考试的场次、内容和文体等。主要内容如下。

第一场史论五篇:1.“周唐外重内轻,秦魏外轻内重各有得论”;

3.“诸葛亮无申商之心而用其术,王安石用申商之实而讳其名论”;

5.“北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论”。

第二场考各国政治,艺学策五道:

1.“学堂之设,其旨有三,所以陶铸国民,造就人才,振兴实业,国民不能自立,必立学以教之。使皆有善良之德,忠爱之心,自养之技能,必需之知识,盖东西各国所同,日本则尤注重尚武之精神,此陶铸国民之教育也。讲求政治,法律,理财,外交诸专门,以备任使,此造就人才之教育也。分设农、工、商、矿诸学,以期富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策”。

……

3.“日本变法之初,聘用西人而国以日强,埃及用外国人至千余员,遂至失财政裁判之权而国以不振。试详言其得失利弊策”。

……

第三场《四书》《五经》:

首题为:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。次题为:“中立而不倚强哉矫义”。

三题为:“致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所义”。

根据材料提取一项历史信息,并结合所学知识予以说明。(要求:信息准确,史论结合,史实正确。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查中国古代的选官制度,解题的关键是读懂材料“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”的意思,联系战国时期选官制度的特点和影响分析。

【解答】材料“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”的意思是圣明君主的官吏,宰相和猛将都是从基层逐步成长起来的,这反映了当时以血缘为主的世卿世禄制被打破,故B项正确;

材料反映的是世卿世禄制被打破,不能说明当时出现了百家争鸣的局面,故A项错误;

三公九卿制度的确立是在秦朝,故C项错误;

魏晋时期士族制度才逐渐形成,故D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题主要考查察举制,解答本题需正确解读材料中“下诏书求贤,要求郡守亲自劝勉贤士应诏;郡守若贤不举则免官”“下诏‘举贤良方正能言极谏者’”“令州举秀才,举孝廉,历代因之”。

【解答】根据材料信息并结合所学知识可知,两汉皇帝汉高祖、汉文帝、汉武帝、光武帝都重视人才选拔,这有利于汉代社会的发展,西汉先是出现了“文景之治”,继而到汉武帝时期达到鼎盛,东汉出现“光武中兴”的局面,这些盛世局面的出现,均与历代皇帝重视人才的政策息息相关,故C项正确;

题干所给材料信息强调的是朝廷选拔民间贤良参政,他们还不是官员,故A项错误;

结合所学知识可知,汉高祖时治国思想是道家思想,汉武帝及以后是儒家思想治国,且材料中的人才选拔政策与“确立统一治国思想”无关,故B项错误;

结合所学制可知,东汉时察举制后来被门阀士族操控,所以“打击世家等级体制”与史实不符,故D项错误。

故选:C。

3.【分析】本题考查察举制,考生可结合材料“其令郡国举孝弟、有行义闻于乡里者各一人”“冯唐以孝著,为郎中署长”进行分析。

【解答】根据材料可知,西汉时期选拔人才以“孝廉”为标准,注重秩序感,同时,充分发挥民间舆论的作用,将国家用人需求与民间舆论结合起来,B项正确;

贤良方正的选拔标准与材料无关,排除A项;

举荐人才方式与材料无关,排除C项;

孝廉是重要标志,但不是唯一标志,故D项排除。

故选:B。

4.【分析】本题主要考查察举制,要求学生结合察举制的特征和影响来分析。

【解答】结合所学知识可知,汉代察举制度拓宽了仕途通道,使地方豪强有机会参与国家管理,成为了拥护中央政权统一、维护社会稳定的统治基础,将地方豪强这一潜在的分裂势力,转化成了大一统体制维护者,A项正确;

重农抑商打击、限制豪强地主利益,不是地方豪强维护大一统体制的原因,B项错误;

中外朝制调整中枢权力,限制的是相权,与地方豪强维护大一统体制无关,C项错误;

地方豪强地主不仅分布在边疆地区,D项错误。

故选:A。

5.【分析】本题考查察举制,解题的关键是解读分析材料“皆先诣公府,诸生试家法(经术),文吏课笺,奏副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗”“有不承科令者,正其罪法”的主旨,分析得出反映了是对察举制选官标准和能力的完善,进而分析得出提升了察举制的合理性。

【解答】依据材料“皆先诣公府,诸生试家法(经术),文吏课笺,奏副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗”、“有不承科令者,正其罪法”可知,改变单凭“德”选拔人才的标准,辅以考试来甄别察举对象的能力,这是对察举制的完善,有利于提升了察举制的合理性,故C项正确;

A项中的“保证了”说法绝对化,排除;

材料反映的是对察举制选官标准和能力的完善,不能说明促成了官僚队伍年轻化,故B项错误;

材料反映的是左雄对东汉察举制完善的建议,不能得出提供了选官的法律保障,故D项错误。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查九品中正制,要求学生结合九品中正制的特征和影响来分析。

【解答】本题考查魏晋时期的九品中正制。从材料可知,西晋的两位重臣都认为九品中正制度存在弊端,不利于人才的选拔,说明这一时期的九品中正制弊端凸显,违背了选拔优秀人才的设计初衷,故B项正确;

九品中正制是维护魏晋门阀政治的工具,适应了魏晋的政治实际,故A项错误;

材料中只能体现有官员反对九品中正制,不能得出这一制度弱化了人才选拔功能,故C项错误;

D项在材料中无法体现。

故选:B。

7.【分析】本题考查九品中正制,考生可结合材料“司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出‘品’和‘状’,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语”进行分析。

【解答】根据材料“司徒选择在中央任职的高官,负责考察散处在各地的本州郡士人,综合他们的家世官位、德才定出‘品’和‘状’,品分九等,状是根据士人德才行为做的简单评语”,可得出,这是九品中正制度。曹魏创立九品中正制,在每州设置大中正,郡县设小中正,中正官以在中央任职的当地人充任。九品中正制继承了两汉乡里品评人物的传统,由地方的中正官主持当地士人的评定,按士人的家世官位、德才将其区分高下列为九等,作为朝廷授官的依据,故A项正确;

中正官由朝廷委派,一定程度上使选官权力收归了中央,故B项错误;

九品中正制以家世官位、德才为标准,打破了以血缘作为官职世代继承的准则,故C项错误;

九品中正制以家世门第作为选官标准,不能保证进入官僚体制内的都是优秀人才,故D项错误。

故选:A。

8.【分析】本题考查科举制,考生可结合材料“举人不许怀挟并越舍互录及况托军匠人等夹带文字;其军匠人等亦不许替带及纵容怀挟互录文字;违者各治以罪”进行分析。

【解答】根据材料,明朝政府的规定是不允许夹带文字,这可以减少抄袭的可能性,有利于考生公平,故D正确;

材料中的规定有利于避免,并不能保证没有作弊现象出现,故A错误;

材料内容与考试录取程序无关,故B排除;

材料与人才选拔标准无关,故C排除。

故选:D。

9.【分析】本题考查科举制,解题的关键是解读分析材料信息,结合宋代科举制改革的内容从提升官员行政能力分析其目的。

【解答】依据材料可知,材料反映的是宋神宗鉴于之前儒生“疏于吏事”,进行科举改革,增加“律令”“吏事”等内容。由此可知,宋神宗改革的目的是为了提升官员的行政能力,故B项正确;

材料反映的是科举内容的变化,而没有涉及到科举考试范围,故A项错误;

宋朝皇帝在政治上恪守重文轻式、守内虚外的传统,科举考试的变化并未突破宋朝的祖宗家法,故C项错误;

宋神宗支持王安石变法,抑制了保守势力,但科举改革并未起到抑制保守势力的作用,故D项错误。

故选:B。

10.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需正确解读材料中“就形式而言,八股文也有其特殊功能,一是防止作弊,二是易于考官评审,三是更能考验出考生的文字功底”的主旨,并正确掌握科举制的演变历程。

【解答】题干所给材料信息强调了八股文的公平取士和易于操作的特殊功能,防止了标准不一、形式多样带来的诸多人为干预风险,但过分死板的形式严重制约了考生的自我发挥,故A项正确;

“封建专制与士人自由斗争”在题干所给材料信息中并未体现,故B项错误;

题干所给材料信息强调的是考试角度,而非经济角度,故C项错误;

题干所给材料信息强调的是考试角度,而非思想角度,故D项错误。

故选:A。

11.【分析】本题考查科举制,考生可结合材料中北宋科举考试内容表进行分析。

【解答】根据材料可知,北宋科举考试内容,宋初以诗赋为主,后逐渐增加策论、法律等实用内容,说明实用性学说逐渐受到重视,故B项正确;

材料未提及科举考试程序,故A项错误;

理学在北宋时期还处于发展时期,南宋以后,特别是明清时期成为科考的主要内容,故C项错误;

北宋时期儒学仍占主导地位,“法家思想取得了统治地位”的说法错误,故D项错误。

故选:B。

12.【分析】本题考查古代监察制度的变化,解题的关键信息是“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”。

【解答】由材料可知,明朝设立督察院,并且对御史做出相关规定,这是明朝对司法制度的完善,有利于促进社会公平与公正,但目的是加强中央对地方的控制,D正确,B错误;

司法制度与监察体系无关,排除A;

“迅速恢复“用词不妥,排除C。

故选:D。

13.【分析】本题考查西汉监察制度,解答本需要掌握西汉监察制度的作用。

【解答】根据材料信息“省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事”可知刺史的主要职责是监察诸侯王和地方官员,并非为了控制地方豪强势力,故A项错误,C项正确;

监察地方官,最终是达到加强中央集权,强干弱枝的目的,不是为了加强君主专制,故B项错误;

汉武帝彻底解决王国问题是在元朔二年(前127)实施“推恩令”后逐步实现,D项不符史实,故错误。

故选:C。

14.【分析】本题主要考查的是资产阶级代议制。旨在考查学生结合已学知识准确解读材料的能力。

【解答】A、美国没有首相,排除A;

B、美国总统与国会的关系是相互制约,排除B;

C、根据“英国政府由议会多数党领袖出任首相”“美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚”等信息可得出,英国与美国都推行的是代议制民主,英国是君主立宪制,而美国是民主共和制,都有一定的权力制衡原则,故C项正确;

D、各具特色不是其共同点,排除D。

故选:C。

15.【分析】本题考查资产阶级代议制,解题的关键是“1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案”。

【解答】“1819年英国军警在曼彻斯特圣彼得广场镇压数万谋求普选权群众集会的流血惨案”说明当时英国代议制度有待于完善,故A正确;

英国1689年确立了君主立宪制,故B错误;

英国责任内阁制于18世纪中期形成的,故C错误;

马克思主义诞生于1848年,故D错误。

故选:A。

16.【分析】本专题的考查重点是近代资产阶级代议制的确立和发展。

【解答】结合所学,英国通过《权利法家》)、德国通过1871年宪法确立君主立完制,美国通过1787年宪法、法国通过1875年宪法确立民主共和制,四国均通过立法方式确立资产阶级代议制,故C正确;

君主立宪制、民主共和制都是不同的资产阶级民主政体,不能说美、法两国政体优于英、德两国,排除A;

B表格信息不能体现,也不符合史实,排除;

D项中“全盘接受表述太绝对,不符合史实,排除。

故选:C。

17.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“没有政党,代议制政府难以存在”。

【解答】题干描述了英国责任内阁制和政党政治之间的关系,即责任内阁是由议会下院多数党组成,实行集体负责制,而政党一旦政策法令失当,容易导致大选失利,必然导致内阁更迭。在这种运行机制下,执政党在执政过程中往往会考量政策和法令是否得当,这有助于政府良性运行,故B正确;

议会下院掌握立法权,故排除A;

题干没有提及首相如何掌控行政权,故排除C;

题干显示的是政党政治对于英国政治的积极影响,故排除D。

故选:B。

18.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“议会在所有的事项中具有最高权威的地位,特别在下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”。

【解答】根据“下院多数党领袖出任首相成为惯例之后,英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”可以看出,议会成为英国的权力中心,并有对行政权的监督权,使行政效率大为提高,B项正确;

材料没有体现分权,排除A;

C项太绝对,排除C;

从材料“英国政府的行政分支成为议会意志的实际执行者”来看,内阁权力有所提升,D项错误。

故选:B。

19.【分析】本题考查英国责任内阁制的确立,解题的关键信息是“内阁逐步建立起个人专制统治,在1770年诺斯任首相期间达到顶峰,由此改变了英国的政治发展走势”。

【解答】从材料信息可看出,英国内阁成为乔治三世的“私人内阁“,成为其强化权力的工具,这说明当时的责任内阁制并不完善,并未做到真正对议会负责,故A正确;

材料中的内阁是依附于君主的,二者并未出现激烈斗争,排除B项;

材料并未涉及议会的权力,排除C项;

D项是英国责任内阁制的特点,但这不符合英王乔治三世统治时期,排除D项。

故选:A。

20.【分析】本题主要考查的是西方文官制度,解答本题需要掌握西方文官制度的作用。

【解答】A.19世纪中期,众议员提议建立政府雇员的分级考试制度,国会提出雇员在被录用前须通过考试等,有助于美国文官制度的建立和政府行政效能的提高,A项正确;

B.“政府雇员的分级考试制度”等不会扩充国会职责,B项错误;

C.建立政府雇员的分级考试制度的提议与权力中心的转移无关,C项错误;

B.促进文官制度建立的提议与美国政党政治的形成无关,D项错误。

故选:A。

21.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“1910年清政府举办的南洋劝业会和1903年日本举办的大阪博览会场馆对照”。

【解答】材料信息对比中日两次博览会,展览内容全面,与国际接轨,这反映了1901年以来,清政府新政的成果,故A项正确;

当时清政府主要是引进西方先进技术,国内的科技水平有限,还涉及不到成果转化,故B项错误;

当时经济发展不平衡,侧重东部省份,故C项错误;

甲午战争中,北洋舰队已经全军覆灭,材料的军事色彩不突出,故D项错误。

故选:A。

22.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”。

【解答】根据“出现了各种新式教科书““智不若人,即为人役。岂独牛然,人亦如是。问何以为人役,问世界以何等人为最苦”可以看出,其寓意是说思想不开放,再勤劳是也徒劳,任人压迫,因此反映出开启民智救亡图存的重要性,C项正确;

材料没有体现尊卑等级秩序,排除A;

此时没有白话文运动,排除B;

D项不是材料的主旨,排除D。

故选:C。

23.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息:1902年2月1日,清政府颁令,革除“旧例不通婚姻”的禁令,“所有满汉官民人等,著准其彼此结婚”。

【解答】结合所学知识可知,20世纪初清政府废除禁令,允许满汉官民通婚,主要是为了应对革命排满风潮,挽救统治危机,C项正确;

推进满汉民族融合的历史潮流不是20世纪初清政府改革社会生活的主要目的,A项错误;

材料并未体现婚姻主婚权的转移,B项错误;

顺应了婚姻关系民主平等的趋势是客观结果而非清政府改革社会生活的主要目的,D项错误。

故选:C。

24.【分析】本题考查清末新政,解题的关键信息是“迨光绪变法,三十二年,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,并不会督察院,而三法司之制废。……司法事务有年度,判断有评议,刑事有检察官莅临,人命有检察官相验,法院行之而不能行之于州县”。

【解答】材料中介绍光绪三十二年(1906)的司法改革,改刑部为法部,统一司法行政,改大理寺为大理院,配置总检察长,专司审判,体现了当时司法具有一定的独立性,故D项正确;

材料没有体现中央集权在清末得到强化,且这一论述也不符合晚清史实,排除A项;

材料没有说明现代监察体制的建立,强调的是司法改革中确定的司法独立原则,排除B项;

材料只体现了司法改革内容,没有体现改革效果,排除C项。

故选:D。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查东汉监察制度演变过程、特点及其产生的重要影响,需要学生结合材料和所学知识进行概括总结。

【解答】(1)第一小问特点,根据“文帝到武帝初期,刺史是没有固定治所的到了武帝元封五年,刺史假印绶,有常治所”可得出“治所从无到有;根据“刺史监察范围为六条,在监察官员的时候,刺史只能质询六条所规定的内容,不能超出其范围可得出“监察范围明确;根据“刺史都是六百石的官员,但权限很大可得出“监察方式以轻御重”。

第二小问影响,根据汉武帝时期加强中央集权措施的影响,从刺史制度对当时的政治制度、国家统一及对后世的影响等角度进行作答即可。

(2)第一小问变化,根据“刺史的主要职责在于司察,所以法律不准许他们插手地方上的具体行政事务”,西汉中后期刺史越权现象时有发生秩提到二千石”以及光武帝、汉灵帝时期的规定等,可得出刺史的权力和地位不断扩大,即刺史逐步地方官化或逐步地方行政化。

第二小问影响,根据“州牧的权任大大提高了一步,事实上也成为郡国守相的上司,州成为刺史的上级并结合所学知识可得出其对地方行政体制或行政区划的影响;根据“汉灵帝中平五年(188)“并结合东汉末年的史实,可知刺史地方官化对东汉割据局面的出现有着不可推卸的责任。

故答案为:

(1)特点:治所从无到有;监察范围明确;监察方式以轻御重。

影响:有利于澄清吏治;促进了古代国家政治体制的成熟;在维护中央集权和国家统一过程中,发挥了重要作用;对后世政治制度尤其是监察制度的发展影响深远。

(2)变化:刺史地位和权力日益扩大由监察官员逐渐变成了地方行政官员(或逐步地方官化)。

影响:推动地方行政体制由郡、县二级向州、郡、县三级转变;为东汉末年的地方割据埋下了伏笔。

26.【分析】(1)本题考查的是唐代的科举制。第一小问根据观察可知,南北方的分布基本持平,北方略显优势;第二小问主要从政治、经济和社会因素入手回答问题了。

(2)本题考查的是宋代科举制的发展。第一小问根据观察可知,主要分布在南方;第二小问主要从经济重心的变化、政治重心的变化等角度入手回答问题。

【解答】(1)根据观察可知,唐代进士籍贯地理分布南北大致均衡,北方稍占优势。第二小问主要从国家的统一、经济重心在北方但出现南移趋势等角度入手回答问题。

(2)根据观察可知,宋代进士籍贯地理分布南方超过北方,主要在东南和四川等地,尤其是东南地区。主要从经济重心的南移、政治重心的南移以及这一变化的影响的角度入手回答问题。

故答案为:

(1)特征:进士籍贯地理分布南北大致均衡,北方稍占优势。因素:唐代,国家统一,科举取士成为重要选官制度;唐代前期,北方黄河中下游地区人口占多数,经济和文化发达,长安和洛阳作为政治中心具有特殊地位;经济重心南移,尤其安史之乱导致大量士人南迁,南方进士数量有所增加。

(2)变化:进士籍贯地理分布南方超过北方,主要在东南和四川等地,尤其是东南地区。解释:进士分布区域的南移,首先是经济重心南移的结果;其次,南宋时期政治中心南移进一步促成了这一变化。这一变化有利于江南地区经济文化的发展;有利于促进各地区各民族的文化交融与大一统的文化认同。

27.【分析】本题考查的是科举制,答题的关键是从科举制的内容入手,找出其中的核心点,再结合当时的时代背景进行阐述,说明内容设定的原因,最后进行总结。

【解答】根据材料中的信息第一场史论中主要体现的是借力自强、第二场中“各国政治,艺学策五道”和第三场的发挥群众的力量等标题可知,这一时期面临列强的入侵,国家的考试中主要关注的是社会现实和救亡图存,所以题目可以拟定为:科举考试关注社会现实问题。再结合当时的时代背景进行阐述并加以升华即可。

故答案为:

示例:信息:科举考试关注社会现实问题。

说明甲午战后,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重;社会矛盾尖锐.清政府统治危机日前严重;西学传入,影响日益深远;社会各阶层掀起救亡图存热潮;传统文化影响深远;传统经济结构受到冲击,民族资本主义发展。科举考试试题体现对抵御外侮、法治、学习西方、发展民族资本、探索挽救统治危机等问题的关注。

总之,面对内忧外患的严重局面,统治者通过调整科举考试内容的方式,关注社会问题,挽救统治危机,对推动社会觉醒发挥了一定积极作用。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理