第一单元 走进化学世界 复习卷(解析版)——2021-2022学年九年级化学人教版上册

文档属性

| 名称 | 第一单元 走进化学世界 复习卷(解析版)——2021-2022学年九年级化学人教版上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 236.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 14:24:11 | ||

图片预览

文档简介

第1单元 走进化学世界 复习卷

一、选择题(共45分,每小题只有一个选项符合题意)

1.下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.“五粮”酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

2.人体吸入的空气和呼出的气体中,以下三种成分的含量有较大差别的是( )

A.氢气、氧气、氮气 B.二氧化碳、水蒸气、氧气

C.氧气、氮气、二氧化碳 D.水蒸气、氧气、氢气

3.郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.建立假设 B.收集证据 C.设计实验 D.做出结论

4.化学已经渗透到社会发展的许多方面.在①材料研制 ②能源开发利用 ③药物合成等领域中,与化学科学发展密切相关的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

5.能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.空气

6.下列仪器中,能用酒精灯火焰直接加热的有( )

①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网.

A.①③⑥⑦ B.①②⑤⑦ C.①④⑤⑥ D.②③⑤⑥

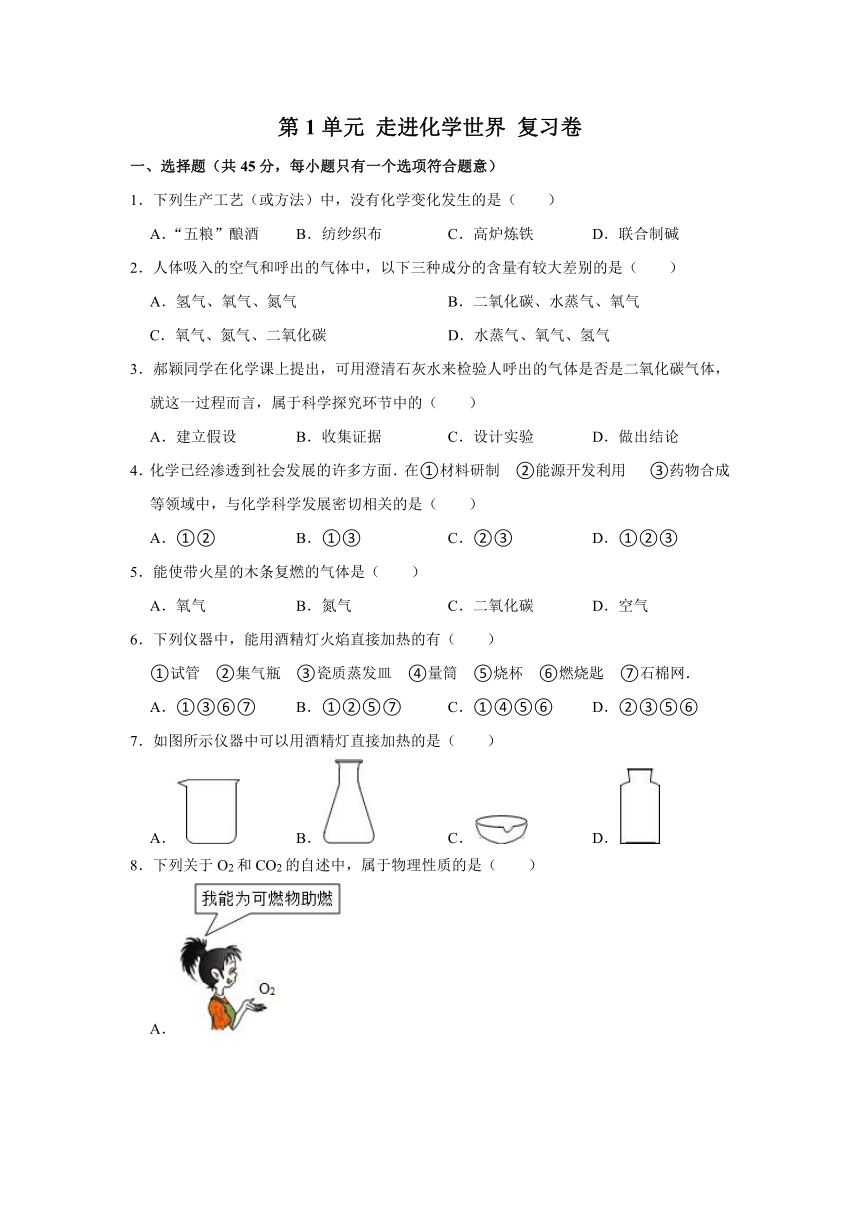

7.如图所示仪器中可以用酒精灯直接加热的是( )

A. B. C. D.

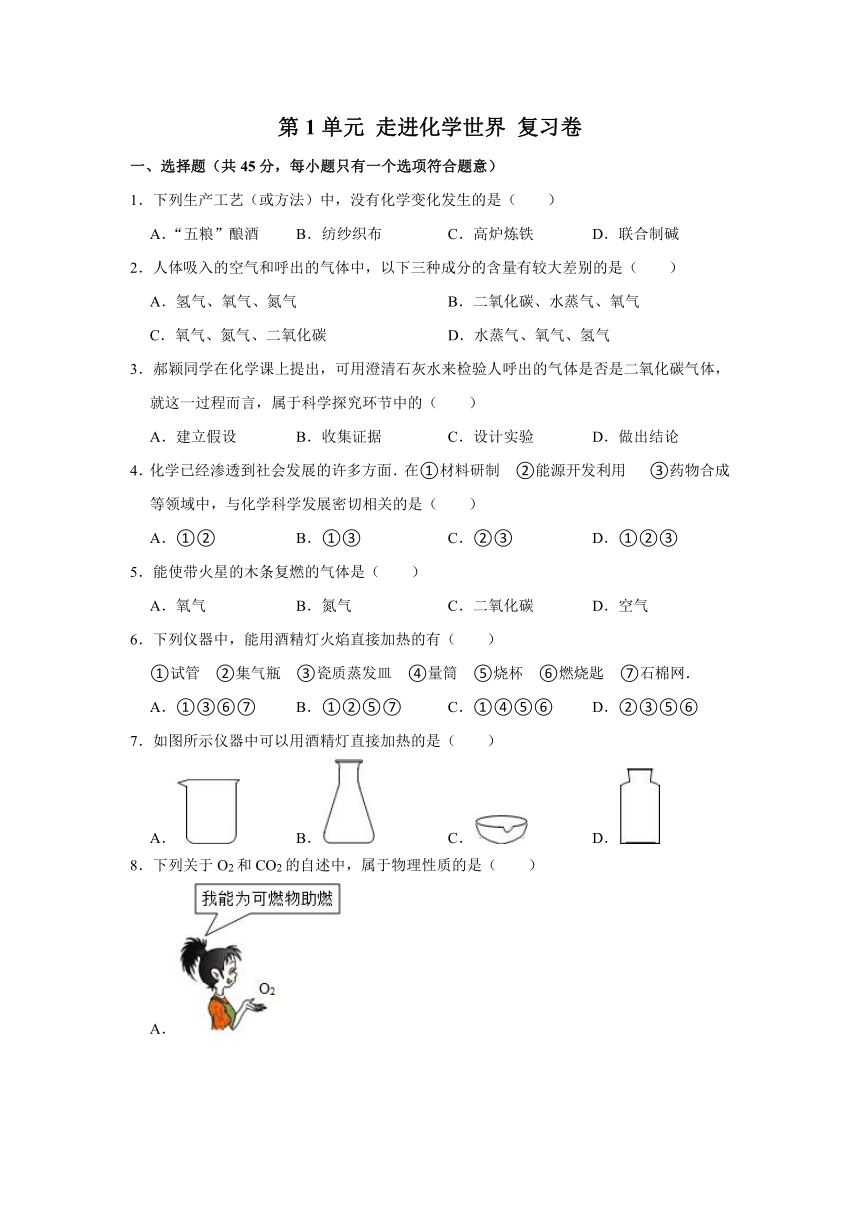

8.下列关于O2和CO2的自述中,属于物理性质的是( )

A.

B.

C.

D.

9.给试管中的液体加热时,液体的量不超过试管容积的( )

A. B. C. D.

10.能使带火星木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氧气 C.氮气 D.二氧化碳

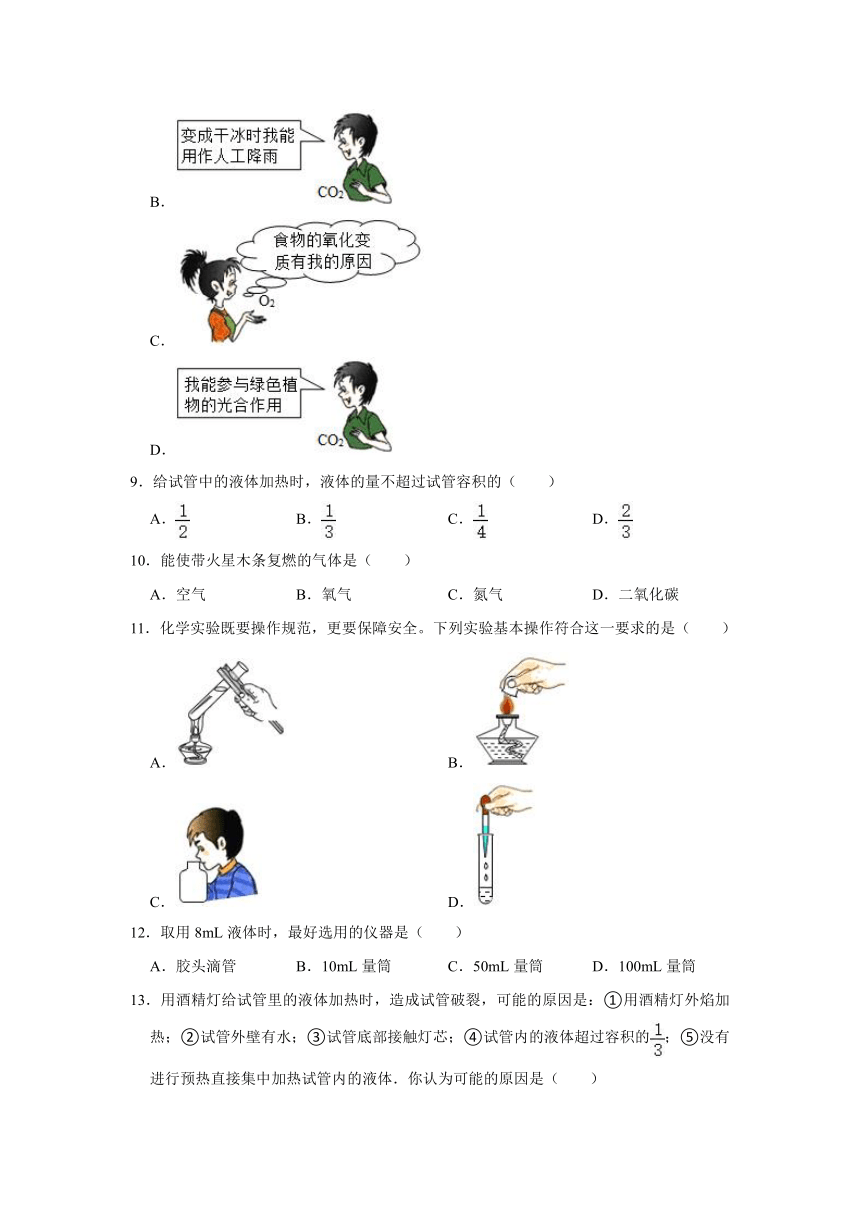

11.化学实验既要操作规范,更要保障安全。下列实验基本操作符合这一要求的是( )

A. B.

C. D.

12.取用8mL液体时,最好选用的仪器是( )

A.胶头滴管 B.10mL量筒 C.50mL量筒 D.100mL量筒

13.用酒精灯给试管里的液体加热时,造成试管破裂,可能的原因是:①用酒精灯外焰加热;②试管外壁有水;③试管底部接触灯芯;④试管内的液体超过容积的;⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体.你认为可能的原因是( )

A.①③⑤ B.②④ C.②③⑤ D.③④

14.下列实验操作中,两者必需接触的是( )

A.向试管中滴加试剂时,滴管与试管

B.向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口与试管口

C.用酒精灯给试管加热时,试管与酒精灯

D.用酒精灯给试管加热时,试管与手

15.某学生用量筒量取液体,量筒放平稳且面对刻度线,初次视线与量筒内液体凹液面最低处保持水平,读数为19mL.倒出部分液体后,俯视凹液面最低处,读数为11mL,则该学生倒出的液体的体积( )

A.等于8mL B.小于8mL C.大于8mL D.无法判断

二、填空题(每空3分,共42分)

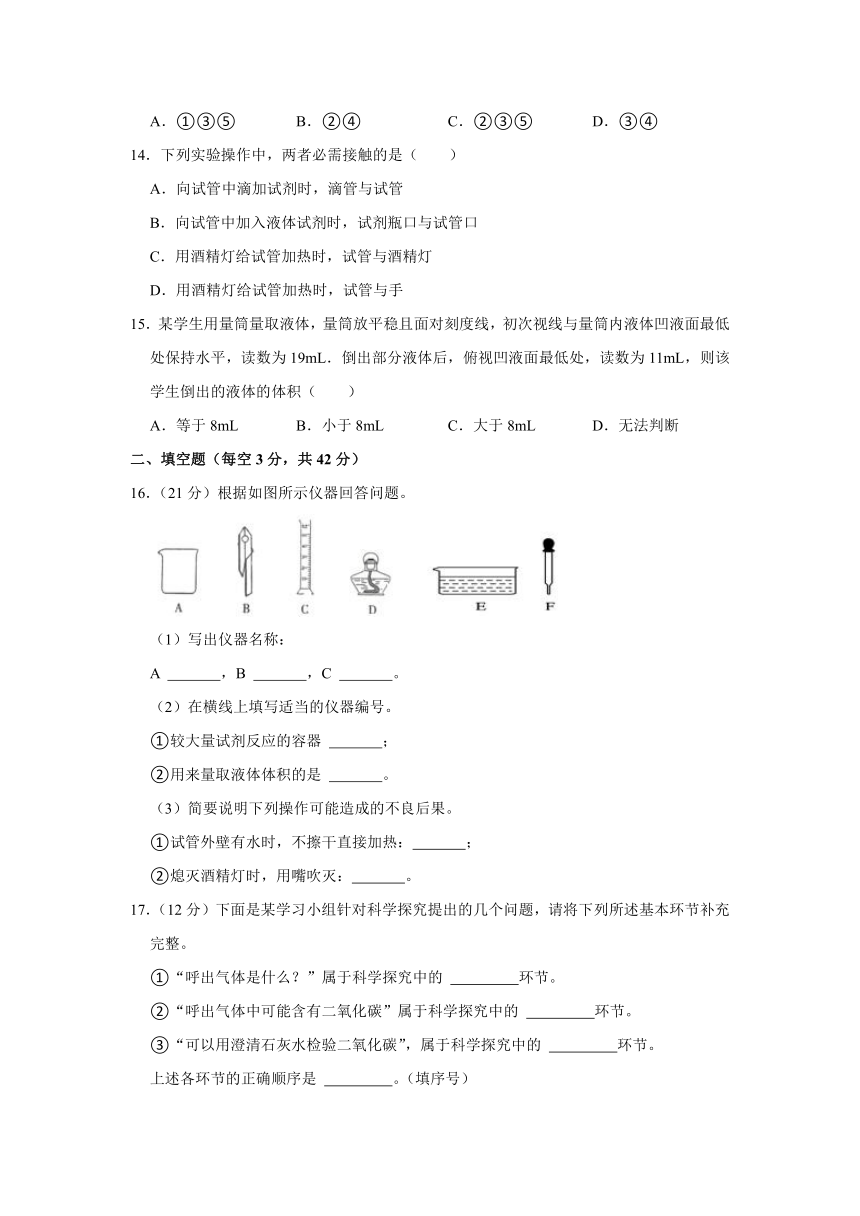

16.(21分)根据如图所示仪器回答问题。

(1)写出仪器名称:

A ,B ,C 。

(2)在横线上填写适当的仪器编号。

①较大量试剂反应的容器 ;

②用来量取液体体积的是 。

(3)简要说明下列操作可能造成的不良后果。

①试管外壁有水时,不擦干直接加热: ;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭: 。

17.(12分)下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

①“呼出气体是什么?”属于科学探究中的 环节。

②“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的 环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的 环节。

上述各环节的正确顺序是 。(填序号)

18.(9分)阅读材料,回答问题

材料1:臭氧(O3)有鱼腥气味的淡蓝色气体。存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使生物免受紫外线的伤害。

材料2:复印机在工作时,会因高压放电产生一定浓度的臭氧。长期吸入臭会引起口干舌燥、咳嗽等不适症状,还可能诱发中毒性肺气肿。

材料3:臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒。

请总结臭氧的有关知识:

(1)物理性质: 。

(2)化学性质: 。

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊。请再举出一种物质,并说出其利弊: 。

三、实验与探究题(共12分)

19.在对蜡烛及其燃烧进行了探究以后,请你填写下列空格:

(1)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填序号)

①自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型;

②原料是半透明、微臭、无味白色固体;

③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;

④一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm;

⑤形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出;

⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;

⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;

⑧质软,可用指甲刮出痕迹;

⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;

⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟.

(2)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会 .

结论:石蜡的密度比水 .

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现 ,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现 .

结论:蜡烛燃烧以后的生成物是 .

第1单元 走进化学世界 复习卷

参考答案与试题解析

一、选择题(共45分,每小题只有一个选项符合题意)

1.(3分)下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.“五粮”酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

【分析】本题考查学生对物理变化和化学变化的确定.判断一个变化是物理变化还是化学变化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有生成其他物质的是物理变化.

【解答】解:A、“五粮”酿酒有新物质酒精生成,属于化学变化,故A错;

B、纺纱织布过程没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;

C、高炉炼铁包含着一氧化碳与氧化铁反应,生成铁和二氧化碳,属于化学变化,故C错;

D、联合制碱发生了两个化学反应,属于化学变化,故D错。

故选:B。

【点评】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键.判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质.一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

2.(3分)人体吸入的空气和呼出的气体中,以下三种成分的含量有较大差别的是( )

A.氢气、氧气、氮气 B.二氧化碳、水蒸气、氧气

C.氧气、氮气、二氧化碳 D.水蒸气、氧气、氢气

【分析】根据呼吸过程进行分析,人进行呼吸作用时是将氧气转化为二氧化碳,氮气不参与呼吸作用。

【解答】解:

A、空气中的氮气不参与呼吸作用,空气中不含氢气,故A错误;

B、人进行呼吸作用时是将氧气转化为二氧化碳,呼出的气体中水蒸气含量增加,故正确;

C、空气中的氮气不参与呼吸作用,故C错误;

D、空气中不含氢气,故D错误。

故选:B。

【点评】本题考查了呼出气体与吸入的空气成分的比较,完成此题,可以依据呼吸作用的实质以及空气中的气体成分进行。

3.(3分)郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.建立假设 B.收集证据 C.设计实验 D.做出结论

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断.

【解答】解:A、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是建立假设,故选项错误。

B、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是收集证据,故选项错误。

C、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,故选项正确。

D、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是做出结论,故选项错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

4.(3分)化学已经渗透到社会发展的许多方面.在①材料研制 ②能源开发利用 ③药物合成等领域中,与化学科学发展密切相关的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

【分析】根据化学研究的领域和化学的用途来回答本题.

【解答】解:化学是研究物质的组成、结构、性质、以及变化规律的基础自然科学,也就是说化学是研究物质的一门科学,材料研制、能源开发利用、药物合成都是在研究物质,与化学有关。

故选:D。

【点评】熟记化学研究的内容,知道学习了化学后能研究哪些方面,如何才能使化学服务于社会,造福于人类.

5.(3分)能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.空气

【分析】根据能使带火星的木条复燃的气体,应具有能支持燃烧的性质,进行分析解答.

【解答】解:A、氧气能支持燃烧,能使带火星的木条复燃,故选项正确。

B、氮气不能支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

C、二氧化碳不能支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

D、空气中含有氧气,但氧气的含量较少,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

故选:A。

【点评】本题难度不大,掌握氧气的化学性质(能支持燃烧)是正确解答本题的关键.

6.(3分)下列仪器中,能用酒精灯火焰直接加热的有( )

①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网.

A.①③⑥⑦ B.①②⑤⑦ C.①④⑤⑥ D.②③⑤⑥

【分析】能在酒精灯上直接加热的仪器有:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚;另外石棉网也可以直接在酒精灯上加热.

【解答】解:①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网中可直接加热的仪器有:试管、瓷质蒸发皿、燃烧匙、石棉网;集气瓶、量筒不能用于加热;烧杯可垫石棉网加热。

故选:A。

【点评】物质的加热是最重要的化学实验基本操作之一,仪器使用过程中的注意事项的明确是安全使用仪器的基本保证,要重点掌握.

7.(3分)如图所示仪器中可以用酒精灯直接加热的是( )

A. B. C. D.

【分析】实验室中可直接加热的仪器有蒸发皿、试管、坩埚,垫石棉网可加热的有烧杯、烧瓶、锥形瓶等,不能加热的有集气瓶、广口瓶、细口瓶等。

【解答】解:A、烧杯不能用酒精灯直接加热,需要垫石棉网,故A错误;

B、锥形瓶不能用酒精灯直接加热,需要垫石棉网,故B错误;

C、蒸发皿可直接加热,故C正确;

D、集气瓶用于收集和储存少量气体,不能加热,故D错误;

故选:C。

【点评】本题考查实验室常见仪器的用法,属于基础题,不难作答。

8.(3分)下列关于O2和CO2的自述中,属于物理性质的是( )

A.

B.

C.

D.

【分析】物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性等.

【解答】解:A、氧气的助燃性,属于化学性质,故选项错误;

B、干冰进行人工降雨是利用干冰升华,属于物理性质,故选项正确;

C、食物的缓慢氧化,属于化学性质,故选项错误;

D、二氧化碳的光合作用,属于化学性质,故选项错误;

故选:B。

【点评】本考点考查了物理性质和化学性质的区分,要记忆有关物质的性质,并能够在比较的基础上进行应用,本考点的基础性比较强,主要出现在选择题和填空题中.

9.(3分)给试管中的液体加热时,液体的量不超过试管容积的( )

A. B. C. D.

【分析】根据给试管中的液体加热的方法进行分析解答.

【解答】解:给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的,以防止液体沸腾时喷出伤人。

故选:B。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键.

10.(3分)能使带火星木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氧气 C.氮气 D.二氧化碳

【分析】根据氧气的化学性质即可作答,氧气有助燃作用,所以能让带火星的小木条复燃.

【解答】解:氧气有助燃作用,所以能让带火星的小木条复燃。

A、空气中虽然有氧气,但因为含量低,不能让带火星的小木条复燃,故A错;

B、氧气有助燃作用,故B正确;

C、氮气不支持燃烧,故C错;

D、二氧化碳不支持燃烧,故D错。

故选:B。

【点评】常见气体的化学性质要牢记,可以用带火星的木条来检验氧气.

11.(3分)化学实验既要操作规范,更要保障安全。下列实验基本操作符合这一要求的是( )

A. B.

C. D.

【分析】A、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断;

B、根据酒精灯的使用方法进行分析判断;

C、根据闻气味的方法进行分析判断;

D、根据胶头滴管的使用方法进行分析判断。

【解答】解:A、给液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的,大拇指不能握在试管夹的短柄处,图示操作错误;

B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”,熄灭酒精灯时应用灯帽盖灭,图示操作正确;

C、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图示操作错误;

D、滴管滴加液体时,为防止污染药品,胶头滴管不能伸入试管内,滴管要悬空滴加,图示操作错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

12.(3分)取用8mL液体时,最好选用的仪器是( )

A.胶头滴管 B.10mL量筒 C.50mL量筒 D.100mL量筒

【分析】量取液体时要用到量筒和胶头滴管,关键是如何选用量筒.选取量筒时,量筒的最大量程应略大于或等于所量取液体的体积.

【解答】解:

由题意可知,量取8mL液体,选取量筒时,选取一次量取全部液体的最小规格的量筒,所以要选10mL量筒。

故选:B。

【点评】了解具备基本的化学实验技能是学习化学和进行化学探究活动的基础和保证.只有掌握化学实验的基本技能,才能安全、准确地进行化学实验.

13.(3分)用酒精灯给试管里的液体加热时,造成试管破裂,可能的原因是:①用酒精灯外焰加热;②试管外壁有水;③试管底部接触灯芯;④试管内的液体超过容积的;⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体.你认为可能的原因是( )

A.①③⑤ B.②④ C.②③⑤ D.③④

【分析】给试管中的液体加热应注意以下问题:要先预热;试管上不能有水珠;试管夹夹在中上部;手拿试管夹长柄;液体不超过;用外焰加热;加热时要来回晃动使受热均匀.

【解答】解:①酒精灯外焰温度最高,是正确的操作;

②试管外边有水,容易导致试管受热不均匀使试管炸裂;

③试管底部接触焰心因为外焰温度最高,焰心温度较低,使试管受热不均匀容易炸裂试管;

④试管内的液体超过容积的,其后果往往是加热沸腾后液体飞溅出现事故;

⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体,这样会使试管受热不均炸裂试管。

故选:C。

【点评】给试管中的液体加热应注意以下问题:①要先进行加热前的预热;②试管上不能有水珠;有水珠要擦干③试管夹夹在中上部;④手拿试管夹长柄;⑤液体不超过试管容积的;⑥用外焰给其加热;⑦加热时要来回晃动使受热均匀.

14.(3分)下列实验操作中,两者必需接触的是( )

A.向试管中滴加试剂时,滴管与试管

B.向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口与试管口

C.用酒精灯给试管加热时,试管与酒精灯

D.用酒精灯给试管加热时,试管与手

【分析】实验操作注意事项的探究,就是对实验操作的注意事项及其产生的后果进行系统的探究分析。

【解答】解:A、向试管中滴加试剂时,滴管应悬空垂直于容器上方,不能与试管接触,故A错;

B、向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口应紧挨着试管口,故B正确;

C、用酒精灯给试管加热时,应用酒精灯的外焰,故C错;

D、用酒精灯给试管加热时,应用试管夹夹持,不能用手拿,以免烫伤,故D错。

故选:B。

【点评】解答好这类题目,首先要掌握好基本实验操作方法和教材中常见物质的性质实验或制取实验操作方法;然后,将正确的操作与题中给出的操作相互对照,找出错误所在。

15.(3分)某学生用量筒量取液体,量筒放平稳且面对刻度线,初次视线与量筒内液体凹液面最低处保持水平,读数为19mL.倒出部分液体后,俯视凹液面最低处,读数为11mL,则该学生倒出的液体的体积( )

A.等于8mL B.小于8mL C.大于8mL D.无法判断

【分析】根据量筒的读数与实际值的关系来判断该学生实际倒出液体的体积大小。

【解答】解:初次视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,读数为19mL是正确的量液方法,倒出部分液体后,向下俯视凹液面的最低处,读数为11mL,俯视读数偏大,但量取的液体实际体积正好偏小,即剩余体积小于8mL,所以该学生实际倒出液体的体积是肯定大于8mL。

故选:C。

【点评】用量筒量取液体时,视线要与凹液面的最低处保持水平,俯视度数大,实值则偏小,仰视度数小,实值已超出。

二、填空题(每空3分,共42分)

16.(21分)根据如图所示仪器回答问题。

(1)写出仪器名称:

A 烧杯 ,B 试管夹 ,C 量筒 。

(2)在横线上填写适当的仪器编号。

①较大量试剂反应的容器 A ;

②用来量取液体体积的是 CF 。

(3)简要说明下列操作可能造成的不良后果。

①试管外壁有水时,不擦干直接加热: 试管炸裂 ;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭: 灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸 。

【分析】根据仪器用途和实验选用常用仪器,并依据仪器使用注意事项进行分析。

【解答】解:(1)A是烧杯,B是试管夹,C是量筒。

(2)①较大量试剂反应的容器烧杯;

②用来量取液体体积的是量筒和胶头滴管。

(3)①试管外壁有水时,不擦干直接加热,会造成试管炸裂;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭,会引起灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸。

故答案为:

(1)烧杯;试管夹;量筒;

(2)①A;②CF;

(3)试管炸裂;灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸。

【点评】要想解答好这类题目,首先,要熟记常用仪器的名称和用途,并明确仪器的使用注意事项。

17.(12分)下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

①“呼出气体是什么?”属于科学探究中的 提出问题 环节。

②“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的 猜想与假设 环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的 设计实验 环节。

上述各环节的正确顺序是 ①②③ 。(填序号)

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析解答。

【解答】解:①“呼出气体是什么?”,是提出问题,属于科学探究中的提出问题环节。

②呼出气体中可能含有二氧化碳”,是猜想与假设,属于科学探究中的猜想与假设环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,是设计实验,属于科学探究中的设计实验环节。

上述各环节的正确顺序是①②③。

故答案为:

①提出问题;

②猜想与假设;

③设计实验;

①②③。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

18.(9分)阅读材料,回答问题

材料1:臭氧(O3)有鱼腥气味的淡蓝色气体。存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使生物免受紫外线的伤害。

材料2:复印机在工作时,会因高压放电产生一定浓度的臭氧。长期吸入臭会引起口干舌燥、咳嗽等不适症状,还可能诱发中毒性肺气肿。

材料3:臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒。

请总结臭氧的有关知识:

(1)物理性质: 鱼腥气味的淡蓝色气体 。

(2)化学性质: 有强氧化性 。

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊。请再举出一种物质,并说出其利弊: 二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应 。

【分析】物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性、吸附性、延展性等。

【解答】解:(1)臭氧(O3)的物理性质:有鱼腥气味的淡蓝色气体;故答案为:鱼腥气味的淡蓝色气体;

(2)臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒;故答案为:有强氧化性;

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊,如:二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应等;故答案为:二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应。

【点评】本考点考查了物理性质和化学性质的区分,要记忆有关臭氧的性质,并能够在比较的基础上进行应用,本考点的基础性比较强,主要出现在选择题和填空题中.

三、实验与探究题(共12分)

19.在对蜡烛及其燃烧进行了探究以后,请你填写下列空格:

(1)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填序号) ③⑥⑦⑨⑩

①自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型;

②原料是半透明、微臭、无味白色固体;

③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;

④一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm;

⑤形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出;

⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;

⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;

⑧质软,可用指甲刮出痕迹;

⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;

⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟.

(2)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会 浮在水面上 .

结论:石蜡的密度比水 小 .

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现 水雾 ,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现 澄清石灰水变浑浊 .

结论:蜡烛燃烧以后的生成物是 水和二氧化碳 .

【分析】根据蜡烛及其燃烧的探究,对蜡烛在点燃前、点燃时和熄灭后的三个阶段进行分析解答本题.

【解答】解:(1)根据蜡烛及其燃烧的探究,对蜡烛在点燃前、点燃时和熄灭后的三个阶段进行分析,可知需要燃烧才能观察到的现象有:③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟,

故答案为:③⑥⑦⑨⑩;

(2)根据蜡烛及其燃烧的探究,蜡烛在点燃前的现象可知:蜡烛用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会浮在水面上,说明蜡烛的密度比水小,故答案为:浮在水面上;小;

(3)根据蜡烛及其燃烧的探究,蜡烛点燃时的现象可知:干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾,向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧后生成了水和二氧化碳,故答案为:水雾;澄清石灰水变浑浊;水和二氧化碳.

【点评】本题考查学生在学习时应注意将书本知识和生活实验现象相联系,更好地应用.

一、选择题(共45分,每小题只有一个选项符合题意)

1.下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.“五粮”酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

2.人体吸入的空气和呼出的气体中,以下三种成分的含量有较大差别的是( )

A.氢气、氧气、氮气 B.二氧化碳、水蒸气、氧气

C.氧气、氮气、二氧化碳 D.水蒸气、氧气、氢气

3.郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.建立假设 B.收集证据 C.设计实验 D.做出结论

4.化学已经渗透到社会发展的许多方面.在①材料研制 ②能源开发利用 ③药物合成等领域中,与化学科学发展密切相关的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

5.能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.空气

6.下列仪器中,能用酒精灯火焰直接加热的有( )

①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网.

A.①③⑥⑦ B.①②⑤⑦ C.①④⑤⑥ D.②③⑤⑥

7.如图所示仪器中可以用酒精灯直接加热的是( )

A. B. C. D.

8.下列关于O2和CO2的自述中,属于物理性质的是( )

A.

B.

C.

D.

9.给试管中的液体加热时,液体的量不超过试管容积的( )

A. B. C. D.

10.能使带火星木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氧气 C.氮气 D.二氧化碳

11.化学实验既要操作规范,更要保障安全。下列实验基本操作符合这一要求的是( )

A. B.

C. D.

12.取用8mL液体时,最好选用的仪器是( )

A.胶头滴管 B.10mL量筒 C.50mL量筒 D.100mL量筒

13.用酒精灯给试管里的液体加热时,造成试管破裂,可能的原因是:①用酒精灯外焰加热;②试管外壁有水;③试管底部接触灯芯;④试管内的液体超过容积的;⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体.你认为可能的原因是( )

A.①③⑤ B.②④ C.②③⑤ D.③④

14.下列实验操作中,两者必需接触的是( )

A.向试管中滴加试剂时,滴管与试管

B.向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口与试管口

C.用酒精灯给试管加热时,试管与酒精灯

D.用酒精灯给试管加热时,试管与手

15.某学生用量筒量取液体,量筒放平稳且面对刻度线,初次视线与量筒内液体凹液面最低处保持水平,读数为19mL.倒出部分液体后,俯视凹液面最低处,读数为11mL,则该学生倒出的液体的体积( )

A.等于8mL B.小于8mL C.大于8mL D.无法判断

二、填空题(每空3分,共42分)

16.(21分)根据如图所示仪器回答问题。

(1)写出仪器名称:

A ,B ,C 。

(2)在横线上填写适当的仪器编号。

①较大量试剂反应的容器 ;

②用来量取液体体积的是 。

(3)简要说明下列操作可能造成的不良后果。

①试管外壁有水时,不擦干直接加热: ;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭: 。

17.(12分)下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

①“呼出气体是什么?”属于科学探究中的 环节。

②“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的 环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的 环节。

上述各环节的正确顺序是 。(填序号)

18.(9分)阅读材料,回答问题

材料1:臭氧(O3)有鱼腥气味的淡蓝色气体。存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使生物免受紫外线的伤害。

材料2:复印机在工作时,会因高压放电产生一定浓度的臭氧。长期吸入臭会引起口干舌燥、咳嗽等不适症状,还可能诱发中毒性肺气肿。

材料3:臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒。

请总结臭氧的有关知识:

(1)物理性质: 。

(2)化学性质: 。

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊。请再举出一种物质,并说出其利弊: 。

三、实验与探究题(共12分)

19.在对蜡烛及其燃烧进行了探究以后,请你填写下列空格:

(1)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填序号)

①自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型;

②原料是半透明、微臭、无味白色固体;

③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;

④一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm;

⑤形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出;

⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;

⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;

⑧质软,可用指甲刮出痕迹;

⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;

⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟.

(2)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会 .

结论:石蜡的密度比水 .

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现 ,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现 .

结论:蜡烛燃烧以后的生成物是 .

第1单元 走进化学世界 复习卷

参考答案与试题解析

一、选择题(共45分,每小题只有一个选项符合题意)

1.(3分)下列生产工艺(或方法)中,没有化学变化发生的是( )

A.“五粮”酿酒 B.纺纱织布 C.高炉炼铁 D.联合制碱

【分析】本题考查学生对物理变化和化学变化的确定.判断一个变化是物理变化还是化学变化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有生成其他物质的是物理变化.

【解答】解:A、“五粮”酿酒有新物质酒精生成,属于化学变化,故A错;

B、纺纱织布过程没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;

C、高炉炼铁包含着一氧化碳与氧化铁反应,生成铁和二氧化碳,属于化学变化,故C错;

D、联合制碱发生了两个化学反应,属于化学变化,故D错。

故选:B。

【点评】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键.判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质.一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

2.(3分)人体吸入的空气和呼出的气体中,以下三种成分的含量有较大差别的是( )

A.氢气、氧气、氮气 B.二氧化碳、水蒸气、氧气

C.氧气、氮气、二氧化碳 D.水蒸气、氧气、氢气

【分析】根据呼吸过程进行分析,人进行呼吸作用时是将氧气转化为二氧化碳,氮气不参与呼吸作用。

【解答】解:

A、空气中的氮气不参与呼吸作用,空气中不含氢气,故A错误;

B、人进行呼吸作用时是将氧气转化为二氧化碳,呼出的气体中水蒸气含量增加,故正确;

C、空气中的氮气不参与呼吸作用,故C错误;

D、空气中不含氢气,故D错误。

故选:B。

【点评】本题考查了呼出气体与吸入的空气成分的比较,完成此题,可以依据呼吸作用的实质以及空气中的气体成分进行。

3.(3分)郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.建立假设 B.收集证据 C.设计实验 D.做出结论

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断.

【解答】解:A、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是建立假设,故选项错误。

B、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是收集证据,故选项错误。

C、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,故选项正确。

D、郝颖同学在化学课上提出,可用澄清石灰水来检验人呼出的气体是否是二氧化碳气体,属于科学探究环节中的设计实验,而不是做出结论,故选项错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

4.(3分)化学已经渗透到社会发展的许多方面.在①材料研制 ②能源开发利用 ③药物合成等领域中,与化学科学发展密切相关的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

【分析】根据化学研究的领域和化学的用途来回答本题.

【解答】解:化学是研究物质的组成、结构、性质、以及变化规律的基础自然科学,也就是说化学是研究物质的一门科学,材料研制、能源开发利用、药物合成都是在研究物质,与化学有关。

故选:D。

【点评】熟记化学研究的内容,知道学习了化学后能研究哪些方面,如何才能使化学服务于社会,造福于人类.

5.(3分)能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.氧气 B.氮气 C.二氧化碳 D.空气

【分析】根据能使带火星的木条复燃的气体,应具有能支持燃烧的性质,进行分析解答.

【解答】解:A、氧气能支持燃烧,能使带火星的木条复燃,故选项正确。

B、氮气不能支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

C、二氧化碳不能支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

D、空气中含有氧气,但氧气的含量较少,不能使带火星的木条复燃,故选项错误。

故选:A。

【点评】本题难度不大,掌握氧气的化学性质(能支持燃烧)是正确解答本题的关键.

6.(3分)下列仪器中,能用酒精灯火焰直接加热的有( )

①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网.

A.①③⑥⑦ B.①②⑤⑦ C.①④⑤⑥ D.②③⑤⑥

【分析】能在酒精灯上直接加热的仪器有:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚;另外石棉网也可以直接在酒精灯上加热.

【解答】解:①试管 ②集气瓶 ③瓷质蒸发皿 ④量筒 ⑤烧杯 ⑥燃烧匙 ⑦石棉网中可直接加热的仪器有:试管、瓷质蒸发皿、燃烧匙、石棉网;集气瓶、量筒不能用于加热;烧杯可垫石棉网加热。

故选:A。

【点评】物质的加热是最重要的化学实验基本操作之一,仪器使用过程中的注意事项的明确是安全使用仪器的基本保证,要重点掌握.

7.(3分)如图所示仪器中可以用酒精灯直接加热的是( )

A. B. C. D.

【分析】实验室中可直接加热的仪器有蒸发皿、试管、坩埚,垫石棉网可加热的有烧杯、烧瓶、锥形瓶等,不能加热的有集气瓶、广口瓶、细口瓶等。

【解答】解:A、烧杯不能用酒精灯直接加热,需要垫石棉网,故A错误;

B、锥形瓶不能用酒精灯直接加热,需要垫石棉网,故B错误;

C、蒸发皿可直接加热,故C正确;

D、集气瓶用于收集和储存少量气体,不能加热,故D错误;

故选:C。

【点评】本题考查实验室常见仪器的用法,属于基础题,不难作答。

8.(3分)下列关于O2和CO2的自述中,属于物理性质的是( )

A.

B.

C.

D.

【分析】物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性等.

【解答】解:A、氧气的助燃性,属于化学性质,故选项错误;

B、干冰进行人工降雨是利用干冰升华,属于物理性质,故选项正确;

C、食物的缓慢氧化,属于化学性质,故选项错误;

D、二氧化碳的光合作用,属于化学性质,故选项错误;

故选:B。

【点评】本考点考查了物理性质和化学性质的区分,要记忆有关物质的性质,并能够在比较的基础上进行应用,本考点的基础性比较强,主要出现在选择题和填空题中.

9.(3分)给试管中的液体加热时,液体的量不超过试管容积的( )

A. B. C. D.

【分析】根据给试管中的液体加热的方法进行分析解答.

【解答】解:给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的,以防止液体沸腾时喷出伤人。

故选:B。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键.

10.(3分)能使带火星木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氧气 C.氮气 D.二氧化碳

【分析】根据氧气的化学性质即可作答,氧气有助燃作用,所以能让带火星的小木条复燃.

【解答】解:氧气有助燃作用,所以能让带火星的小木条复燃。

A、空气中虽然有氧气,但因为含量低,不能让带火星的小木条复燃,故A错;

B、氧气有助燃作用,故B正确;

C、氮气不支持燃烧,故C错;

D、二氧化碳不支持燃烧,故D错。

故选:B。

【点评】常见气体的化学性质要牢记,可以用带火星的木条来检验氧气.

11.(3分)化学实验既要操作规范,更要保障安全。下列实验基本操作符合这一要求的是( )

A. B.

C. D.

【分析】A、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断;

B、根据酒精灯的使用方法进行分析判断;

C、根据闻气味的方法进行分析判断;

D、根据胶头滴管的使用方法进行分析判断。

【解答】解:A、给液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的,大拇指不能握在试管夹的短柄处,图示操作错误;

B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”,熄灭酒精灯时应用灯帽盖灭,图示操作正确;

C、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图示操作错误;

D、滴管滴加液体时,为防止污染药品,胶头滴管不能伸入试管内,滴管要悬空滴加,图示操作错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

12.(3分)取用8mL液体时,最好选用的仪器是( )

A.胶头滴管 B.10mL量筒 C.50mL量筒 D.100mL量筒

【分析】量取液体时要用到量筒和胶头滴管,关键是如何选用量筒.选取量筒时,量筒的最大量程应略大于或等于所量取液体的体积.

【解答】解:

由题意可知,量取8mL液体,选取量筒时,选取一次量取全部液体的最小规格的量筒,所以要选10mL量筒。

故选:B。

【点评】了解具备基本的化学实验技能是学习化学和进行化学探究活动的基础和保证.只有掌握化学实验的基本技能,才能安全、准确地进行化学实验.

13.(3分)用酒精灯给试管里的液体加热时,造成试管破裂,可能的原因是:①用酒精灯外焰加热;②试管外壁有水;③试管底部接触灯芯;④试管内的液体超过容积的;⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体.你认为可能的原因是( )

A.①③⑤ B.②④ C.②③⑤ D.③④

【分析】给试管中的液体加热应注意以下问题:要先预热;试管上不能有水珠;试管夹夹在中上部;手拿试管夹长柄;液体不超过;用外焰加热;加热时要来回晃动使受热均匀.

【解答】解:①酒精灯外焰温度最高,是正确的操作;

②试管外边有水,容易导致试管受热不均匀使试管炸裂;

③试管底部接触焰心因为外焰温度最高,焰心温度较低,使试管受热不均匀容易炸裂试管;

④试管内的液体超过容积的,其后果往往是加热沸腾后液体飞溅出现事故;

⑤没有进行预热直接集中加热试管内的液体,这样会使试管受热不均炸裂试管。

故选:C。

【点评】给试管中的液体加热应注意以下问题:①要先进行加热前的预热;②试管上不能有水珠;有水珠要擦干③试管夹夹在中上部;④手拿试管夹长柄;⑤液体不超过试管容积的;⑥用外焰给其加热;⑦加热时要来回晃动使受热均匀.

14.(3分)下列实验操作中,两者必需接触的是( )

A.向试管中滴加试剂时,滴管与试管

B.向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口与试管口

C.用酒精灯给试管加热时,试管与酒精灯

D.用酒精灯给试管加热时,试管与手

【分析】实验操作注意事项的探究,就是对实验操作的注意事项及其产生的后果进行系统的探究分析。

【解答】解:A、向试管中滴加试剂时,滴管应悬空垂直于容器上方,不能与试管接触,故A错;

B、向试管中加入液体试剂时,试剂瓶口应紧挨着试管口,故B正确;

C、用酒精灯给试管加热时,应用酒精灯的外焰,故C错;

D、用酒精灯给试管加热时,应用试管夹夹持,不能用手拿,以免烫伤,故D错。

故选:B。

【点评】解答好这类题目,首先要掌握好基本实验操作方法和教材中常见物质的性质实验或制取实验操作方法;然后,将正确的操作与题中给出的操作相互对照,找出错误所在。

15.(3分)某学生用量筒量取液体,量筒放平稳且面对刻度线,初次视线与量筒内液体凹液面最低处保持水平,读数为19mL.倒出部分液体后,俯视凹液面最低处,读数为11mL,则该学生倒出的液体的体积( )

A.等于8mL B.小于8mL C.大于8mL D.无法判断

【分析】根据量筒的读数与实际值的关系来判断该学生实际倒出液体的体积大小。

【解答】解:初次视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,读数为19mL是正确的量液方法,倒出部分液体后,向下俯视凹液面的最低处,读数为11mL,俯视读数偏大,但量取的液体实际体积正好偏小,即剩余体积小于8mL,所以该学生实际倒出液体的体积是肯定大于8mL。

故选:C。

【点评】用量筒量取液体时,视线要与凹液面的最低处保持水平,俯视度数大,实值则偏小,仰视度数小,实值已超出。

二、填空题(每空3分,共42分)

16.(21分)根据如图所示仪器回答问题。

(1)写出仪器名称:

A 烧杯 ,B 试管夹 ,C 量筒 。

(2)在横线上填写适当的仪器编号。

①较大量试剂反应的容器 A ;

②用来量取液体体积的是 CF 。

(3)简要说明下列操作可能造成的不良后果。

①试管外壁有水时,不擦干直接加热: 试管炸裂 ;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭: 灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸 。

【分析】根据仪器用途和实验选用常用仪器,并依据仪器使用注意事项进行分析。

【解答】解:(1)A是烧杯,B是试管夹,C是量筒。

(2)①较大量试剂反应的容器烧杯;

②用来量取液体体积的是量筒和胶头滴管。

(3)①试管外壁有水时,不擦干直接加热,会造成试管炸裂;

②熄灭酒精灯时,用嘴吹灭,会引起灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸。

故答案为:

(1)烧杯;试管夹;量筒;

(2)①A;②CF;

(3)试管炸裂;灯内酒精燃烧,甚至发生爆炸。

【点评】要想解答好这类题目,首先,要熟记常用仪器的名称和用途,并明确仪器的使用注意事项。

17.(12分)下面是某学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

①“呼出气体是什么?”属于科学探究中的 提出问题 环节。

②“呼出气体中可能含有二氧化碳”属于科学探究中的 猜想与假设 环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,属于科学探究中的 设计实验 环节。

上述各环节的正确顺序是 ①②③ 。(填序号)

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析解答。

【解答】解:①“呼出气体是什么?”,是提出问题,属于科学探究中的提出问题环节。

②呼出气体中可能含有二氧化碳”,是猜想与假设,属于科学探究中的猜想与假设环节。

③“可以用澄清石灰水检验二氧化碳”,是设计实验,属于科学探究中的设计实验环节。

上述各环节的正确顺序是①②③。

故答案为:

①提出问题;

②猜想与假设;

③设计实验;

①②③。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

18.(9分)阅读材料,回答问题

材料1:臭氧(O3)有鱼腥气味的淡蓝色气体。存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使生物免受紫外线的伤害。

材料2:复印机在工作时,会因高压放电产生一定浓度的臭氧。长期吸入臭会引起口干舌燥、咳嗽等不适症状,还可能诱发中毒性肺气肿。

材料3:臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒。

请总结臭氧的有关知识:

(1)物理性质: 鱼腥气味的淡蓝色气体 。

(2)化学性质: 有强氧化性 。

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊。请再举出一种物质,并说出其利弊: 二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应 。

【分析】物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性、吸附性、延展性等。

【解答】解:(1)臭氧(O3)的物理性质:有鱼腥气味的淡蓝色气体;故答案为:鱼腥气味的淡蓝色气体;

(2)臭氧有强氧化性,可将其应用于游泳池、生活用水、污水的杀菌和消毒;故答案为:有强氧化性;

(3)从上述材料中可见臭氧对人类有利有弊,如:二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应等;故答案为:二氧化碳可用于灭火,但过多排放会引起温室效应。

【点评】本考点考查了物理性质和化学性质的区分,要记忆有关臭氧的性质,并能够在比较的基础上进行应用,本考点的基础性比较强,主要出现在选择题和填空题中.

三、实验与探究题(共12分)

19.在对蜡烛及其燃烧进行了探究以后,请你填写下列空格:

(1)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填序号) ③⑥⑦⑨⑩

①自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型;

②原料是半透明、微臭、无味白色固体;

③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;

④一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm;

⑤形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出;

⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;

⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;

⑧质软,可用指甲刮出痕迹;

⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;

⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟.

(2)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会 浮在水面上 .

结论:石蜡的密度比水 小 .

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现 水雾 ,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现 澄清石灰水变浑浊 .

结论:蜡烛燃烧以后的生成物是 水和二氧化碳 .

【分析】根据蜡烛及其燃烧的探究,对蜡烛在点燃前、点燃时和熄灭后的三个阶段进行分析解答本题.

【解答】解:(1)根据蜡烛及其燃烧的探究,对蜡烛在点燃前、点燃时和熄灭后的三个阶段进行分析,可知需要燃烧才能观察到的现象有:③蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在;⑥烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色;⑦吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失;⑨若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下;⑩如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟,

故答案为:③⑥⑦⑨⑩;

(2)根据蜡烛及其燃烧的探究,蜡烛在点燃前的现象可知:蜡烛用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛会浮在水面上,说明蜡烛的密度比水小,故答案为:浮在水面上;小;

(3)根据蜡烛及其燃烧的探究,蜡烛点燃时的现象可知:干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾,向烧杯内倒入少量澄清的石灰水,振荡后发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧后生成了水和二氧化碳,故答案为:水雾;澄清石灰水变浑浊;水和二氧化碳.

【点评】本题考查学生在学习时应注意将书本知识和生活实验现象相联系,更好地应用.

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件