2.2.2双曲线的简单几何性质_教案-湘教版数学选修2-1(Word版)

文档属性

| 名称 | 2.2.2双曲线的简单几何性质_教案-湘教版数学选修2-1(Word版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 69.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-07 09:44:24 | ||

图片预览

文档简介

双曲线的简单几何性质

【教学目标】

1.知识与技能:

(1)给定双曲线方程,能正确写出有关几何元素,包括顶点、焦点、实轴虚轴长、离心率、渐近线方程等,认识相关元素的内在联系。

(2)给定相关几何元素,正确得出相应的双曲线方程。

(3)理解离心率、渐近线对双曲线张口大小的影响,能正确说出其中的规律。

2.过程与方法:

(1)在经历一个较完整的数学问题探求过程中,提高学生的观察猜想和验证能力。

(2)在椭圆与双曲线性质的类比过程中,提高学生的归纳能力。

(3)在几何性质探求过程中,培养学生曲线方程思想和意识。

3.情感、态度与价值观:

培养学生主动探求知识、合作交流的意识,改变学习方式,改善数学学习信念。

【教学重点】

双曲线的离心率和渐近线。

【教学难点】

双曲线的离心率对双曲线的刻画,渐近线的含义及离心率与渐近线斜率间的联系。

【教学方法】

启发式、发现法。

【教学准备】

多媒体

【教学过程】

1.创设情境,引入课题

(1)问题情景

师问1:首先请同学们回忆一下我们是从哪些方面研究椭圆的?

学生答:首先研究了椭圆的标准方程,接着研究了椭圆的几何性质。

师问2:很好,那么类似地双曲线是否也具有一些几何性质呢?(引出本节课的内容)

注:本节课主要是由椭圆的几何性质通过类比联想,归纳出类似于椭圆几何性质的双曲线的几何性质,故进行下面的复习回顾。

(2)复习回顾

复习1:双曲线的概念及标准方程

,

(其中)(让学生适当举例)

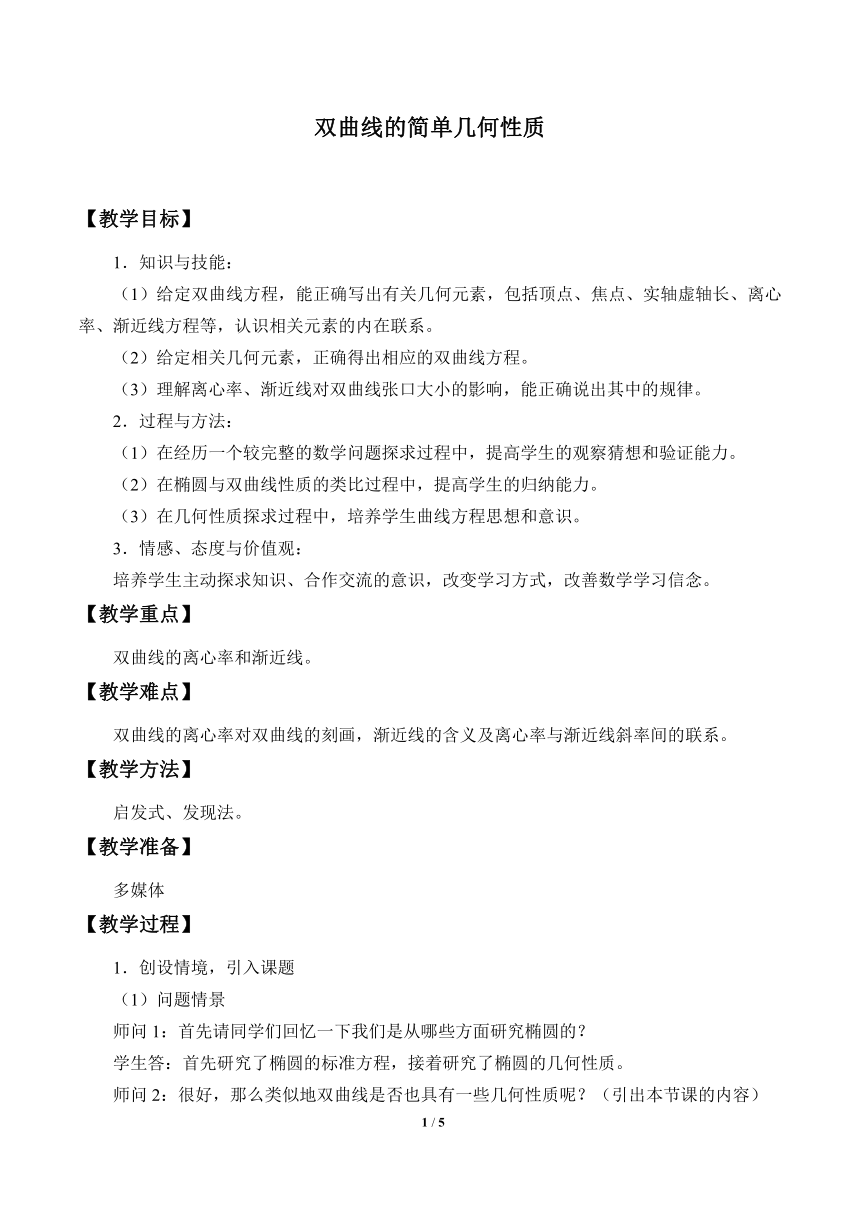

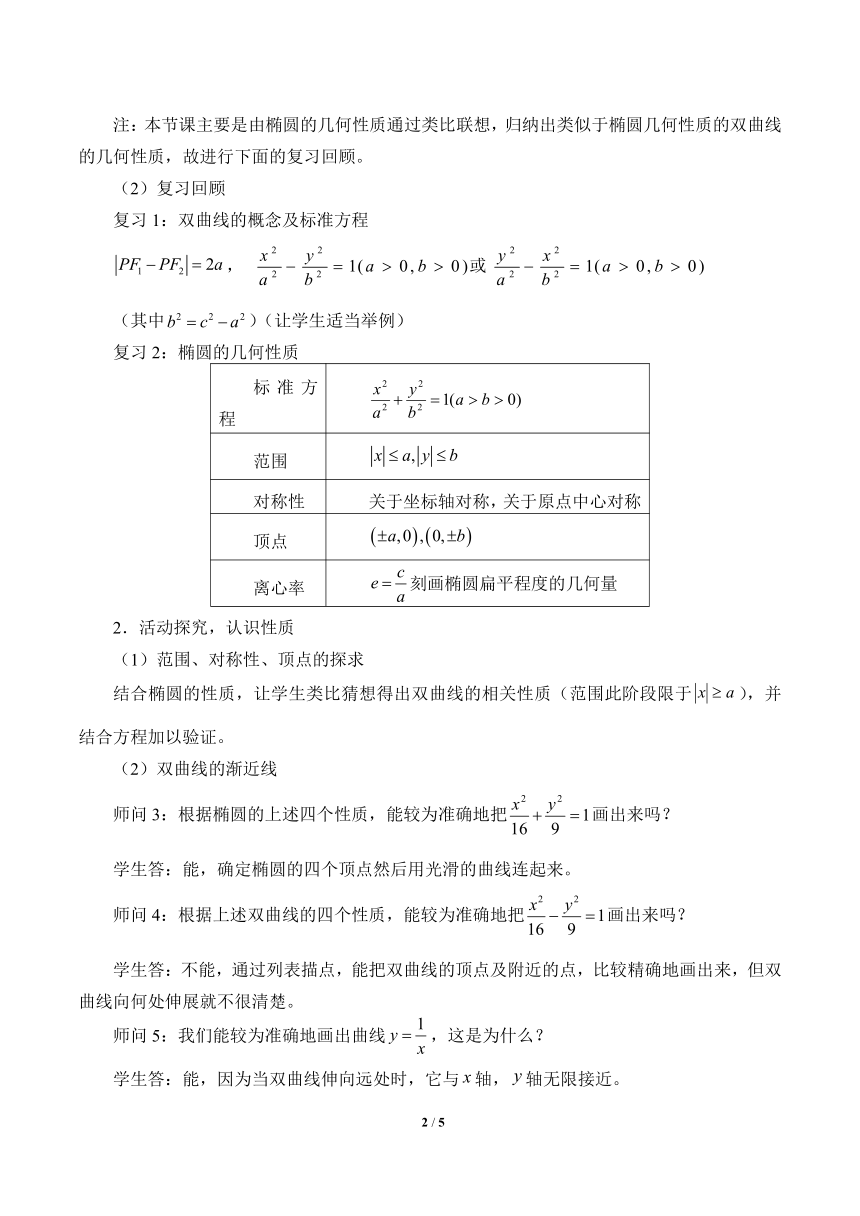

复习2:椭圆的几何性质

标准方程

范围

对称性

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

顶点

离心率

刻画椭圆扁平程度的几何量

2.活动探究,认识性质

(1)范围、对称性、顶点的探求

结合椭圆的性质,让学生类比猜想得出双曲线的相关性质(范围此阶段限于),并结合方程加以验证。

(2)双曲线的渐近线

师问3:根据椭圆的上述四个性质,能较为准确地把画出来吗?

学生答:能,确定椭圆的四个顶点然后用光滑的曲线连起来。

师问4:根据上述双曲线的四个性质,能较为准确地把画出来吗?

学生答:不能,通过列表描点,能把双曲线的顶点及附近的点,比较精确地画出来,但双曲线向何处伸展就不很清楚。

师问5:我们能较为准确地画出曲线,这是为什么?

学生答:能,因为当双曲线伸向远处时,它与轴,轴无限接近。

师说:对,此时,轴,轴叫做曲线的渐近线。

在研究双曲线的范围时,由双曲线的标准方程可解出:,当x无限增大或无限减小时,双曲线与直线无限接近,这使我们猜想直线为双曲线的渐近线。通过几何画板平台中双曲线上的点到相应渐近线距离的刻画,真实感受到双曲线上的点“越来越接近于直线”,结合理论推导体会极限思想。

在如何作渐近线的思考下,结合图形的观察,学生发现利用直线所围成的矩形,可以方便地作出双曲线的渐近线,从而在引出实轴、虚轴的概念的同时,也为学生双曲线的作图提供了一种规范。

(3)双曲线的离心率

结合学生的举例利用几何画板画出相应的图形,让学生认识到双曲线从形状上来看有开口大小之分并提出进一步探究方案;在静态图形观察的基础上进行双曲线的动态变化(具体方式可以为不变,将逐渐增大),从而认识到离心率可以刻画双曲线的开口大小,并得出规律(离心率越小,开口越小)。

(4)在探究的基础上,由师生共同完成下表,从而对双曲线的几何性质有一整体认识。

椭圆

双曲线

标准方程

范围

,夹在两条渐近线之间

对称性

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

顶点

分别为实半轴长、虚半轴长

离心率

e越大,椭圆越扁;

e越小,椭圆越圆。

e越大,双曲线开口越开阔;

e越小,双曲线开口越扁狭。

渐近线

方程为

3.应用举例,加深理解

例1.求双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标、离心率及渐近线方程。

。

因此,实轴长为虚轴长为2b=。

焦点坐标为, ,顶点坐标为,。

。

说明:通过此例,使学生进一步感受双曲线的一些几何量之间的联系,从而体会曲线与方程之间的联系。

例2.已知渐近线方程为,焦点坐标为的双曲线方程。

注:过几何画板的演示,使学生认识到有共同渐近线的双曲线系的特点,从而会根据渐近线方程设双曲线系方程。

练习:求与双曲线有公共的渐近线,且经过点的双曲线的方程。

4.归纳总结,认识升华

在学生总结的基础上,将几何性质进行横向比较和纵向联系。一方面让学生认识渐近线斜率与离心率的关系即,从而认识到两者影响双曲线开口大小的共同规律;另一方面,通过几何画板的演示,将离心率对椭圆、双曲线的图形影响的共性和特性揭示出来。

5.板书设计:

双曲线的几何性质:

2.对称性:双曲线关于x,y轴对称,关于原点中心对称

3.顶点:

4.渐近线:

注:e越大,双曲线开口越开阔;

e越小,双曲线开口越扁狭。

6.课堂小结:

本节课内容是通过双曲线方程推导、研究双曲线的性质,在学生自学的基础上逐步启发他们,把椭圆的性质类比到双曲线上来,让学生自己得到类似的结论。

在教学中,学生自己能得到的结论应该让学生自己得到,凡是难度不大,经过学习学生自己能解决的问题,应该让学生自己解决,这样有利于调动学生学习的兴趣,激发他们的学习积极性,同时也有利于学生对学习树立信心,使他们的主动性得到充分发挥,从中提高学生的思维能力和解决问题的能力。

【教学目标】

1.知识与技能:

(1)给定双曲线方程,能正确写出有关几何元素,包括顶点、焦点、实轴虚轴长、离心率、渐近线方程等,认识相关元素的内在联系。

(2)给定相关几何元素,正确得出相应的双曲线方程。

(3)理解离心率、渐近线对双曲线张口大小的影响,能正确说出其中的规律。

2.过程与方法:

(1)在经历一个较完整的数学问题探求过程中,提高学生的观察猜想和验证能力。

(2)在椭圆与双曲线性质的类比过程中,提高学生的归纳能力。

(3)在几何性质探求过程中,培养学生曲线方程思想和意识。

3.情感、态度与价值观:

培养学生主动探求知识、合作交流的意识,改变学习方式,改善数学学习信念。

【教学重点】

双曲线的离心率和渐近线。

【教学难点】

双曲线的离心率对双曲线的刻画,渐近线的含义及离心率与渐近线斜率间的联系。

【教学方法】

启发式、发现法。

【教学准备】

多媒体

【教学过程】

1.创设情境,引入课题

(1)问题情景

师问1:首先请同学们回忆一下我们是从哪些方面研究椭圆的?

学生答:首先研究了椭圆的标准方程,接着研究了椭圆的几何性质。

师问2:很好,那么类似地双曲线是否也具有一些几何性质呢?(引出本节课的内容)

注:本节课主要是由椭圆的几何性质通过类比联想,归纳出类似于椭圆几何性质的双曲线的几何性质,故进行下面的复习回顾。

(2)复习回顾

复习1:双曲线的概念及标准方程

,

(其中)(让学生适当举例)

复习2:椭圆的几何性质

标准方程

范围

对称性

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

顶点

离心率

刻画椭圆扁平程度的几何量

2.活动探究,认识性质

(1)范围、对称性、顶点的探求

结合椭圆的性质,让学生类比猜想得出双曲线的相关性质(范围此阶段限于),并结合方程加以验证。

(2)双曲线的渐近线

师问3:根据椭圆的上述四个性质,能较为准确地把画出来吗?

学生答:能,确定椭圆的四个顶点然后用光滑的曲线连起来。

师问4:根据上述双曲线的四个性质,能较为准确地把画出来吗?

学生答:不能,通过列表描点,能把双曲线的顶点及附近的点,比较精确地画出来,但双曲线向何处伸展就不很清楚。

师问5:我们能较为准确地画出曲线,这是为什么?

学生答:能,因为当双曲线伸向远处时,它与轴,轴无限接近。

师说:对,此时,轴,轴叫做曲线的渐近线。

在研究双曲线的范围时,由双曲线的标准方程可解出:,当x无限增大或无限减小时,双曲线与直线无限接近,这使我们猜想直线为双曲线的渐近线。通过几何画板平台中双曲线上的点到相应渐近线距离的刻画,真实感受到双曲线上的点“越来越接近于直线”,结合理论推导体会极限思想。

在如何作渐近线的思考下,结合图形的观察,学生发现利用直线所围成的矩形,可以方便地作出双曲线的渐近线,从而在引出实轴、虚轴的概念的同时,也为学生双曲线的作图提供了一种规范。

(3)双曲线的离心率

结合学生的举例利用几何画板画出相应的图形,让学生认识到双曲线从形状上来看有开口大小之分并提出进一步探究方案;在静态图形观察的基础上进行双曲线的动态变化(具体方式可以为不变,将逐渐增大),从而认识到离心率可以刻画双曲线的开口大小,并得出规律(离心率越小,开口越小)。

(4)在探究的基础上,由师生共同完成下表,从而对双曲线的几何性质有一整体认识。

椭圆

双曲线

标准方程

范围

,夹在两条渐近线之间

对称性

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

关于坐标轴对称,关于原点中心对称

顶点

分别为实半轴长、虚半轴长

离心率

e越大,椭圆越扁;

e越小,椭圆越圆。

e越大,双曲线开口越开阔;

e越小,双曲线开口越扁狭。

渐近线

方程为

3.应用举例,加深理解

例1.求双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标、离心率及渐近线方程。

。

因此,实轴长为虚轴长为2b=。

焦点坐标为, ,顶点坐标为,。

。

说明:通过此例,使学生进一步感受双曲线的一些几何量之间的联系,从而体会曲线与方程之间的联系。

例2.已知渐近线方程为,焦点坐标为的双曲线方程。

注:过几何画板的演示,使学生认识到有共同渐近线的双曲线系的特点,从而会根据渐近线方程设双曲线系方程。

练习:求与双曲线有公共的渐近线,且经过点的双曲线的方程。

4.归纳总结,认识升华

在学生总结的基础上,将几何性质进行横向比较和纵向联系。一方面让学生认识渐近线斜率与离心率的关系即,从而认识到两者影响双曲线开口大小的共同规律;另一方面,通过几何画板的演示,将离心率对椭圆、双曲线的图形影响的共性和特性揭示出来。

5.板书设计:

双曲线的几何性质:

2.对称性:双曲线关于x,y轴对称,关于原点中心对称

3.顶点:

4.渐近线:

注:e越大,双曲线开口越开阔;

e越小,双曲线开口越扁狭。

6.课堂小结:

本节课内容是通过双曲线方程推导、研究双曲线的性质,在学生自学的基础上逐步启发他们,把椭圆的性质类比到双曲线上来,让学生自己得到类似的结论。

在教学中,学生自己能得到的结论应该让学生自己得到,凡是难度不大,经过学习学生自己能解决的问题,应该让学生自己解决,这样有利于调动学生学习的兴趣,激发他们的学习积极性,同时也有利于学生对学习树立信心,使他们的主动性得到充分发挥,从中提高学生的思维能力和解决问题的能力。

同课章节目录