2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第3课秦统一多民族封建国家的建立 同步检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第3课秦统一多民族封建国家的建立 同步检测(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3课秦统一多民族封建国家的建立同步检测

一、单选题

1.秦王嬴政统一全国后,自以“德兼三皇,功过五帝”,将皇帝作为自己的帝号,这就是皇帝称谓的由来。秦始皇此举旨在

A.维护国家统一 B.实行暴政统治

C.保障社会稳定 D.实现君主专制

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”该诗赞颂秦王嬴政的历史功绩是

A.开发灵渠 B.兼并六国,完成统一

C.修筑万里长城 D.统一文字

3.秦朝郡县制适应了中央集权政治的需要,最主要在于

A.郡县官吏必须对上一级负责 B.郡县是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系 D.郡县完全由皇帝和中央控制,官吏不得世袭

4.秦初并天下,丞相(王)绾等言:“诸侯初破,燕、剂、荆地远,不为置王,毋以填(填)之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议群臣,君臣皆以为便。这说明( )

A.边地偏远是一种现实困境 B.朝中诸臣都同意实行郡县制

C.始皇最终采纳了丞相建议 D.郡县制有利于对地方的控制

5.秦始皇修长城、汉武帝设河西四郡,皆在防范

A.匈奴 B.鲜卑 C.契丹 D.女真

6.易中天在《帝国的终结》中说:“秦,虽死犹存,它死得悲壮。”从政治上看,秦“虽死犹存”主要是指

A.统一度量衡、货币 B.开创皇帝制度

C.建立三公九卿制 D.建立统一的国家和专制主义中央集权制

7.秦以前,民皆以金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”(《史记集解》)。这一材料反映的实质问题是? ( )

A.秦朝时期人们以金玉为印 B.皇权至上,皇帝独尊

C.秦以前玉玺为皇帝独有 D.皇权为民,与民共享

8.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施

A.促进了北疆与内地的交往 B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权 D.使匈奴这一民族得以消亡

9.传说古代先王在阴历一月决定一年的政事,所以阴历一月又叫“政月”。到了秦朝,由于赢政出生于一月,就把政月改为“正月”;又因“正”字的读音与他的名字同音,就下令把“正月”读作“征月”。这实质体现了

A.中央集权的建立和加强 B.历法为封建政府服务

C.向社会宣扬君权神授观 D.封建皇权的至高无上

10.吕思勉在《中国通史》中写巡:“春秋战国时,灭国而以为县的很多,如楚之于陈蔡即是……至于郡,则其区域本较县小,且为县所统属,其与县分立的,则较县为荒陋。”据此可知

A.春秋战国时期兼并战争不断 B.地方行政机构不断发展变化

C.春秋战国时期形成中央集权 D.分封制此时已经荡然无存

11.每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.神权与王权相结合 B.中央权力高度集中

C.皇权至上,皇帝独尊 D.独断性和随意性

12.皇帝制度形成后,其居处称“行在所”,所居称“禁中”,服食之物称“御”,所用车马称“乘舆”,皇帝有病称“不豫”,皇帝去世称“驾崩”,入葬的坟墓称“陵”。皇帝的父母、妻妾和儿女也有专门的称号。此称谓( ?)

A.使官僚政治逐步取代血缘政治 B.体现了皇权上天赐予的神秘性

C.意在突出皇帝与众不同的地位 D.改变了中国封建社会发展趋势

13.柳宗元《封建论》:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也,然而公天下之端自秦始。”其中所说“公天下”之制是指

A.确立了皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.在全国推行郡县制 D.实行郡国并行制

14.战国孟子提出了“定于一”的思想。成书于战国末年的《吕氏春秋》记载:“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相刬(chǎn),不得休息”。这说明

A.战国中后期,统一逐渐成为人们的共识 B.只有统一才能结束战乱

C.战国时期战争频繁 D.战国时期诸侯争霸激烈

15.“始皇幸梁山宫,从山上见丞相车骑众,弗善也。重任或告丞相。丞相后损车骑。始皇怒曰:‘此中人泄吾语’案问莫服。当是时,诏捕诸时在旁者皆杀之。”始皇此举意为

A.维护皇位世袭 B.维护皇帝权威

C.维护皇权至上 D.体现高度中央集权

16.李斯曾上书秦王嬴政:“臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。……王者不却众庶,故能明其德……夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”结果,嬴政接受了李斯的主张。材料反映的秦国能够统一六国的原因之一是

A.秦国经济的发展要求打破政治分裂的局面 B.秦国地理位置优越

C.秦国广纳贤才 D.商鞅变法为秦的统一奠定了基础

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

中央集权制度作为古代中国政治制度的突出特色,对中国历史产生了深远影响。

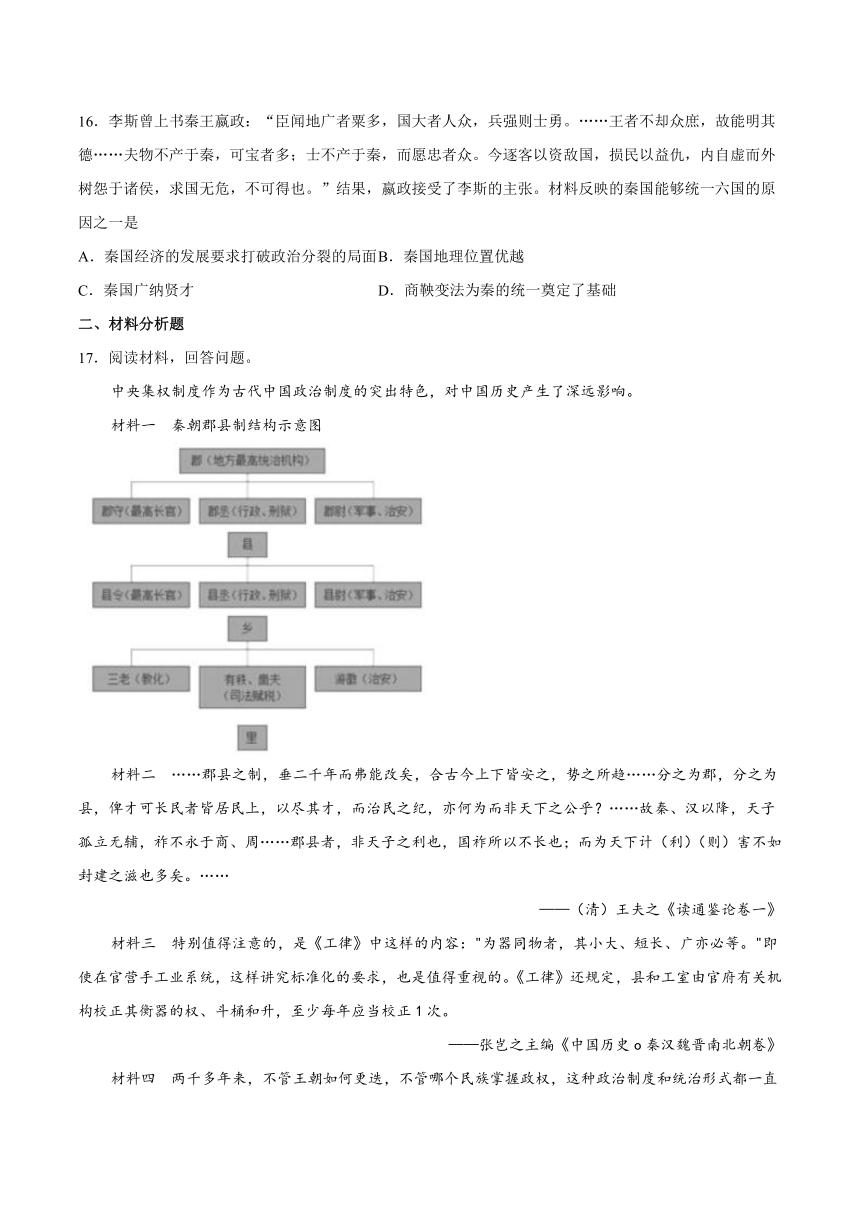

材料一 秦朝郡县制结构示意图

材料二 ……郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?……故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计(利)(则)害不如封建之滋也多矣。……

——(清)王夫之《读通鉴论卷一》

材料三 特别值得注意的,是《工律》中这样的内容:"为器同物者,其小大、短长、广亦必等。"即使在官营手工业系统,这样讲究标准化的要求,也是值得重视的。《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。

——张岂之主编《中国历史o秦汉魏晋南北朝卷》

材料四 两千多年来,不管王朝如何更迭,不管哪个民族掌握政权,这种政治制度和统治形式都一直延续下来。它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。

——张岂之《中国文明史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝地方行政架构的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析"郡县之制"的历史作用及其"垂二千年而弗能改矣"的根本原因。

(3)根据材料三,概括秦朝统一度量衡的措施,并结合所学知识分析其积极作用。

(4)综上,谈谈你对中央集权制度的认识。

18.阅读下列材料:

材料一 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪之徒,圜视而合从,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,人怨于下而吏畏于上,天下相合,杀守劫令而并起。咎在人怨,非郡邑之制失也。

——柳宗元《封建论》

材料二 知封建(指分封制)之所以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建(指分封制)之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武《天下郡国利病书》

请完成:

(1)柳宗元认为秦朝的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有什么相同点和不同点?

19.阅读材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料三 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的主要政治制度及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝的地方政治制度及其特点。

(3)根据材料三,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致“大一统”内涵变化的原因。

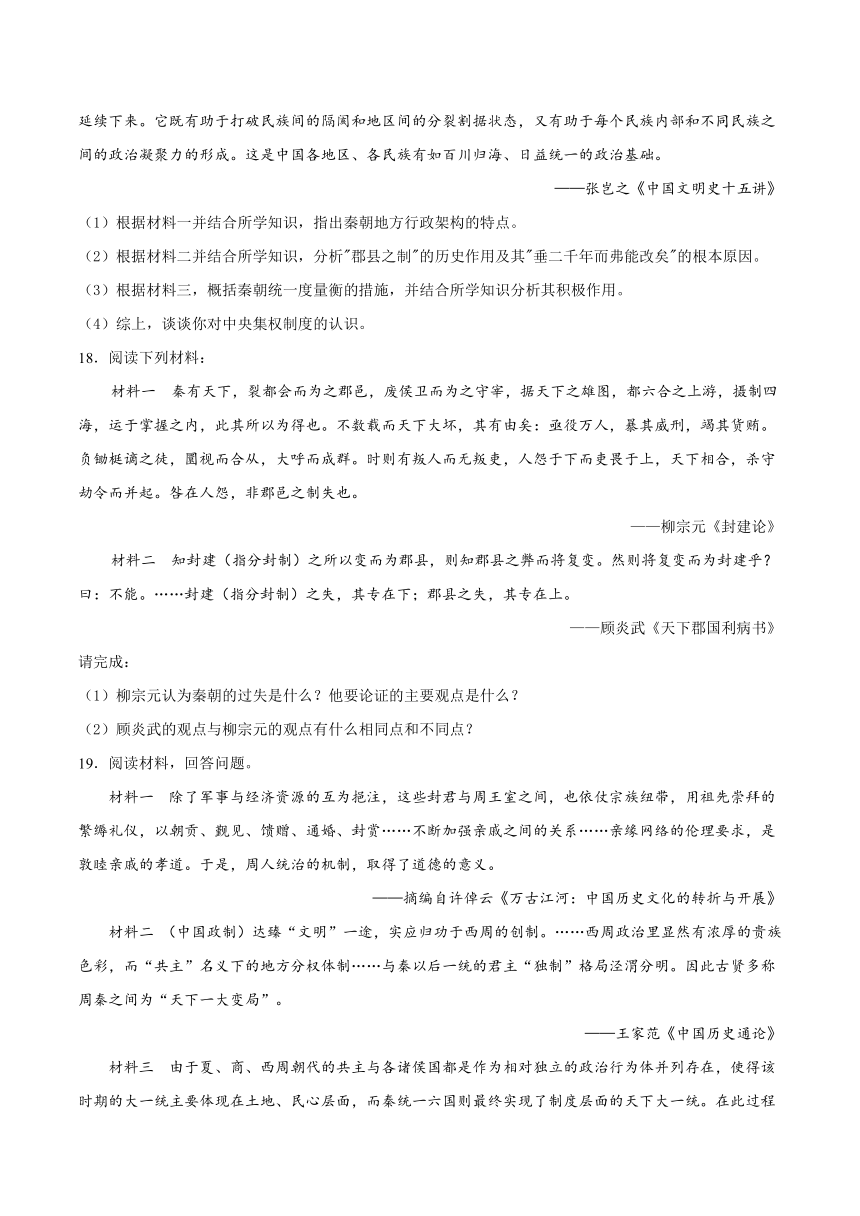

20.下面是秦朝建立的中央集权制度示意图,根据图示回答问题。

(1)依据图示,概括秦朝中央集权制度中权力的集中方向。

(2)根据所学知识,归纳中央集权制度在社会发展中的优缺点。

参考答案

1.D

【详解】

据材料可知,秦王嬴政认为自己的功业超过古代的三皇五帝,把“皇”与“帝”连在一起,称“皇帝”,以此树立个人权威,故D正确;据所学可知,秦王嬴政统一全国后维护国家统一的措施是确立专制主义中央集权制度,故A错误;暴政的表现是严刑酷法、大兴土木等,故B说法错误;秦王嬴政统一全国后自称“皇帝”,起不到社会稳定的作用,故C说法错误。

2.B

【详解】

该诗赞颂秦王嬴政的历史功绩是兼并六国,完成统一。公元前221年,秦王嬴政灭六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

3.D

【详解】

结合所学内容可知,秦朝郡县制下,郡县长官完全由皇帝和中央任命,官吏不得世袭,这就大大强化了中央对地方的控制,适应了中央集权政治的需要,故选D;郡县管理对中央和皇帝负责,排除A;B项没有体现出中央对地方控制的强化,排除B;郡县官吏与皇帝之间的关系不足以说明郡县制适应了中央集权政治的需要,排除C。

4.A

【详解】

材料“诸侯初破,燕、剂、荆地远,不为置王,毋以填(填)之”体现的是边地偏远是一种现实困境,A正确;材料体现的是群臣肯定的是分封制,B排除;秦始皇最终采纳的是李斯的建议,C排除;D与材料无关,排除。故选A。

5.A

【详解】

秦始皇修长城、汉武帝设河西四郡,皆在防范北方的游牧民族匈奴,故选A项;鲜卑没有对秦汉王朝构成威胁,排除B项;唐朝末年,契丹族势力才发展起来,不符合时间限制,排除C项;北宋中后期女真族才强盛起来,不符合时间限制,排除D项。

6.D

【详解】

结合所学知识可知,秦朝创立的专制主义中央集权制度奠定了我国两千多年的政治制度格局,因此“虽死犹存”,D正确;ABC均属于D的组成部分,排除。故选D。

7.B

【详解】

秦代统一以后,只有天子的印能够用玉,且被称为玺,其余人都不敢使用,体现了皇权至上,皇帝独尊,故B项符合题意;秦朝时人们不能再用玉为印,排除A项;秦以前皇帝尚未出现,排除C项;根据“又独以玉,群臣莫敢用”可知D项说法有误,排除。故选B。

8.A

【详解】

据材料可知“公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,‘长千八百里’”,这有利于中央加强对地方的统治,也有利于促进九原与内地的联系,A符合题意:早在公元前221年秦统一六国,故B说法错误;材料体现的是中央与地方的交通建设,与“确立君主专制中央集权”无直接关系,C错误;D违背史实。

9.D

【详解】

根据题干可知,由“政月”到“正月”再到“征月”的演变,皆与秦始皇有关.体现的是中国古代君主专制下的避讳制度.故D项正确。中央集权反映的是中央与地方的关系,与材料不符.故A项排除;题干不能说明历法的政治意义,排除B项;君权神授意思是君主受命于天,与材料不符.故C项错排除。

10.B

【详解】

考查秦朝建立前后的政治。从材料所述可知,当时的郡隶属于县,结合所学知识可知,后来郡统辖县,是县的上级单位,这说明中国古代地方行政机构历经变迁,故B项正确;材料内容主要体现的是地方行政机构不断发展演变的问题,不能反映春秋战国时期的社会状况,A项错误;根据所学知识可知,中央集权制度确立于秦朝,C项错误;春秋战国时期分封制虽走向瓦解,但并非“荡然无存”,D项错误。

11.C

【详解】

据材料可知,秦朝为了避讳嬴政的讳就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了,体现了皇权至上,皇权独尊的特点,C正确;材料未涉及神权,A错误;材料说到的是避讳,未涉及中央权力的高度集中,B错误;材料未涉及皇权的独断性和随意性,D错误。

12.C

【详解】

据题意可知,中国古代皇帝的各种行为都有专用的称呼,由此可知体现了皇帝的独尊性,即突出了皇帝与众不同的地位,故选C;使官僚政治取代贵族政治的是君霞拟旨,排除A;这些称谓主要是体现了皇帝的与众不同,而非神秘性,排除B;这些称谓并没有改变社会发展趋势,排除D。

13.C

【详解】

柳宗元的这段话意思是,秦朝用废除分封诸侯,实行郡县制的办法来作为制度,是最大的公,他的动机是为私的,是皇帝想要巩固个人的权威,使天下的人都臣服于自己,所以选C;材料所述是在肯定秦朝的“公天下”制度,A、B与题意不符;郡国并行制是西汉初年的地方制度,不是秦朝制度,故排除D。

14.A

【详解】

根据材料,战国时期的孟子强调“定于一"就是主张统一,"乱莫大于无天....以兵相残,不得休息"也是主张要有统一的君王,反对战争,渴望统一,因此说明了战国时期人们渴望统一安定的历史诉求,故A正确;统一后仍然有战争,排除B;CD项都不是材料主旨,排除。

15.B

【详解】

从材料可以看出,皇帝通过惩罚泄漏秘密的亲信来维护皇帝 的权威,故B正确;材料没有涉及皇位的传承,排除A;材料没有涉及到皇权受到挑战,排除C;材料没有体现中央与地方的关系,排除D。

16.C

【详解】

根据“国大者人众,兵强则士勇”“今逐客以资敌国……”可以看出李斯认为不能下逐客令,必须把人才留住,只有留住人才,国家才能强盛,故C项符合题意;ABD项与材料主旨无关,排除。

17.(1)秦朝地方行政机构是与秦朝中央行政机构相配套的,机构完备,结构严密,各司其职,相互制约,工作效能高。

(2)历史作用:有利于社会安定;任用有才能的人管理百姓,以官僚政治取代贵族政治;克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:适应了小农经济发展的需要。

(3)措施:对器物有标准化的要求;政府机构对衡器要定期校正。作用:有利于公平交易,促进商品贸易的繁荣和统一市场的形成;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(4)中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度,符合中国历史发展趋势,它有效维护和巩固了国家统一,有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

【详解】

(1)特点:从材料一中的“秦朝郡县制结构示意图”可知其特征是机构完备,结构严密,各司其职,相互制约,工作效能高。

(2)作用:结合所学知识可知,郡县制的作用可从加强中央集权、维护国家统一、促进经济发展、以官僚政治取代贵族政治等方面进行分析即可。原因:可从封建国家的经济基础这一角度进行分析即可。

(3)措施:根据材料“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”可归纳出对器物有标准化的要求;根据材料“县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次”可归纳出政府机构对衡器要定期校正。作用:可从促进公平交易、经济发展及加强中央集权等方面进行分析即可。

(4)认识:结合上述分析可知,关于认识可从维护国家统一、提升中华民族凝聚力及延续中华文明等方面进行分析即可。

18.(1)过失:滥用民力,严刑酷法。观点:实行郡县制是正确的,秦朝的过失不在于实行郡县制。

(2)相同点:郡县制代替分封制是历史的进步。不同点:柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡的原因在于君主专制;顾炎武指出郡县制的弊端是君主过于专制。

【详解】

(1)过失,据材料“亟役万人,暴其威刑,竭其货贿”即可从滥用民力、严刑酷法等方面回答柳宗元认为秦朝的过失是什么。观点,据材料“咎在人怨,非郡邑之制失也”并结合所学知识从秦朝过失与郡县制的关系回答他要论证的主要观点是什么。

(2)相同点,据材料“封建(指分封制)之失,其专在下;郡县之失,其专在上”并结合所学知识从郡县制的进步性回答顾炎武的观点与柳宗元的观点有什么相同点。不同点,结合所学知识从君主专制的弊端回答不同点。

19.(1)政治制度:分封制、宗法制。特点:等级森严;以血缘关系为纽带;中央权力尚未集中。

(2)地方行政制度:郡县制。特点:中央垂直管理地方;郡县长官由皇帝直接任命。

(3)变化:①由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;②从天下共主到中央集权。

原因:①封建经济的发展,各地区经济联系加强;②民族融合推动了国家认同感的增强;③中原文化传播的影响;④法家思想的影响;⑤中央集权体制建立的推动。

【详解】

(1)“政治制度”,根据材料一信息“这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系”结合所学知识得出:分封制和宗法制。“特点”,依据所学知识从等级森严、以血缘关系为纽带、中央权力尚未集中等角度分析。

(2)“地方政治制度”,根据材料二信息“秦以后一统的君主‘独制’格局”并结合所学知识得出:郡县制。“特点”,依据所学知识从中央垂直管理地方、郡县长官由皇帝直接任命等角度分析。

(3)“变化”,根据材料三信息“使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统……民心也更加凝聚到对共主的认同上……实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃”概括得出:由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;从天下共主到中央集权。“原因”,依据材料信息“伴随着民族文化的碰撞与融合”得出:民族融合推动了国家认同感的增强;结合所学知识从封建经济的发展、各地区经济联系加强、中原文化传播的影响、法家思想的影响、中央集权体制建立的推动等角度补充。

20.(1)地方权力向中央集中;中央权力向皇帝集中;最终皇帝掌握全国一切大权。

(2)优点:集中全国人力物力,进行大规模的工程建设;强有力的中央政府能够维护社会安定,促进社会发展。缺点:权力掌握在一个人手中,皇帝决策具有独断性和随意性,易造成决策失误;权力过度集中,地方无权,不利于调动地方工作的积极性等。

【详解】

(1)“集中方向”,由图示内容可以得出:地方权力向中央集中、中央权力向皇帝集中、最终皇帝掌握全国一切大权。

(2)“优点”,依据所学知识从集中力量进行大规模的工程建设、维护社会安定、促进社会发展、保证文化传承等角度分析;“缺点”,依据所学知识从皇帝决策具有独断性和随意性会造成决策失误、不利于调动地方工作的积极性等角度分析。

一、单选题

1.秦王嬴政统一全国后,自以“德兼三皇,功过五帝”,将皇帝作为自己的帝号,这就是皇帝称谓的由来。秦始皇此举旨在

A.维护国家统一 B.实行暴政统治

C.保障社会稳定 D.实现君主专制

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”该诗赞颂秦王嬴政的历史功绩是

A.开发灵渠 B.兼并六国,完成统一

C.修筑万里长城 D.统一文字

3.秦朝郡县制适应了中央集权政治的需要,最主要在于

A.郡县官吏必须对上一级负责 B.郡县是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系 D.郡县完全由皇帝和中央控制,官吏不得世袭

4.秦初并天下,丞相(王)绾等言:“诸侯初破,燕、剂、荆地远,不为置王,毋以填(填)之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议群臣,君臣皆以为便。这说明( )

A.边地偏远是一种现实困境 B.朝中诸臣都同意实行郡县制

C.始皇最终采纳了丞相建议 D.郡县制有利于对地方的控制

5.秦始皇修长城、汉武帝设河西四郡,皆在防范

A.匈奴 B.鲜卑 C.契丹 D.女真

6.易中天在《帝国的终结》中说:“秦,虽死犹存,它死得悲壮。”从政治上看,秦“虽死犹存”主要是指

A.统一度量衡、货币 B.开创皇帝制度

C.建立三公九卿制 D.建立统一的国家和专制主义中央集权制

7.秦以前,民皆以金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”(《史记集解》)。这一材料反映的实质问题是? ( )

A.秦朝时期人们以金玉为印 B.皇权至上,皇帝独尊

C.秦以前玉玺为皇帝独有 D.皇权为民,与民共享

8.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”。这项措施

A.促进了北疆与内地的交往 B.加速了国家完成统一进程

C.确立了君主专制中央集权 D.使匈奴这一民族得以消亡

9.传说古代先王在阴历一月决定一年的政事,所以阴历一月又叫“政月”。到了秦朝,由于赢政出生于一月,就把政月改为“正月”;又因“正”字的读音与他的名字同音,就下令把“正月”读作“征月”。这实质体现了

A.中央集权的建立和加强 B.历法为封建政府服务

C.向社会宣扬君权神授观 D.封建皇权的至高无上

10.吕思勉在《中国通史》中写巡:“春秋战国时,灭国而以为县的很多,如楚之于陈蔡即是……至于郡,则其区域本较县小,且为县所统属,其与县分立的,则较县为荒陋。”据此可知

A.春秋战国时期兼并战争不断 B.地方行政机构不断发展变化

C.春秋战国时期形成中央集权 D.分封制此时已经荡然无存

11.每年的春节是农历一月初一。一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.神权与王权相结合 B.中央权力高度集中

C.皇权至上,皇帝独尊 D.独断性和随意性

12.皇帝制度形成后,其居处称“行在所”,所居称“禁中”,服食之物称“御”,所用车马称“乘舆”,皇帝有病称“不豫”,皇帝去世称“驾崩”,入葬的坟墓称“陵”。皇帝的父母、妻妾和儿女也有专门的称号。此称谓( ?)

A.使官僚政治逐步取代血缘政治 B.体现了皇权上天赐予的神秘性

C.意在突出皇帝与众不同的地位 D.改变了中国封建社会发展趋势

13.柳宗元《封建论》:“秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一己之威也,私其尽臣畜于我也,然而公天下之端自秦始。”其中所说“公天下”之制是指

A.确立了皇帝制度 B.实行三公九卿制

C.在全国推行郡县制 D.实行郡国并行制

14.战国孟子提出了“定于一”的思想。成书于战国末年的《吕氏春秋》记载:“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相刬(chǎn),不得休息”。这说明

A.战国中后期,统一逐渐成为人们的共识 B.只有统一才能结束战乱

C.战国时期战争频繁 D.战国时期诸侯争霸激烈

15.“始皇幸梁山宫,从山上见丞相车骑众,弗善也。重任或告丞相。丞相后损车骑。始皇怒曰:‘此中人泄吾语’案问莫服。当是时,诏捕诸时在旁者皆杀之。”始皇此举意为

A.维护皇位世袭 B.维护皇帝权威

C.维护皇权至上 D.体现高度中央集权

16.李斯曾上书秦王嬴政:“臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。……王者不却众庶,故能明其德……夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”结果,嬴政接受了李斯的主张。材料反映的秦国能够统一六国的原因之一是

A.秦国经济的发展要求打破政治分裂的局面 B.秦国地理位置优越

C.秦国广纳贤才 D.商鞅变法为秦的统一奠定了基础

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

中央集权制度作为古代中国政治制度的突出特色,对中国历史产生了深远影响。

材料一 秦朝郡县制结构示意图

材料二 ……郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?……故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计(利)(则)害不如封建之滋也多矣。……

——(清)王夫之《读通鉴论卷一》

材料三 特别值得注意的,是《工律》中这样的内容:"为器同物者,其小大、短长、广亦必等。"即使在官营手工业系统,这样讲究标准化的要求,也是值得重视的。《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。

——张岂之主编《中国历史o秦汉魏晋南北朝卷》

材料四 两千多年来,不管王朝如何更迭,不管哪个民族掌握政权,这种政治制度和统治形式都一直延续下来。它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。

——张岂之《中国文明史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝地方行政架构的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析"郡县之制"的历史作用及其"垂二千年而弗能改矣"的根本原因。

(3)根据材料三,概括秦朝统一度量衡的措施,并结合所学知识分析其积极作用。

(4)综上,谈谈你对中央集权制度的认识。

18.阅读下列材料:

材料一 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪之徒,圜视而合从,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,人怨于下而吏畏于上,天下相合,杀守劫令而并起。咎在人怨,非郡邑之制失也。

——柳宗元《封建论》

材料二 知封建(指分封制)之所以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建(指分封制)之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武《天下郡国利病书》

请完成:

(1)柳宗元认为秦朝的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有什么相同点和不同点?

19.阅读材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料三 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的主要政治制度及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝的地方政治制度及其特点。

(3)根据材料三,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致“大一统”内涵变化的原因。

20.下面是秦朝建立的中央集权制度示意图,根据图示回答问题。

(1)依据图示,概括秦朝中央集权制度中权力的集中方向。

(2)根据所学知识,归纳中央集权制度在社会发展中的优缺点。

参考答案

1.D

【详解】

据材料可知,秦王嬴政认为自己的功业超过古代的三皇五帝,把“皇”与“帝”连在一起,称“皇帝”,以此树立个人权威,故D正确;据所学可知,秦王嬴政统一全国后维护国家统一的措施是确立专制主义中央集权制度,故A错误;暴政的表现是严刑酷法、大兴土木等,故B说法错误;秦王嬴政统一全国后自称“皇帝”,起不到社会稳定的作用,故C说法错误。

2.B

【详解】

该诗赞颂秦王嬴政的历史功绩是兼并六国,完成统一。公元前221年,秦王嬴政灭六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝,B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

3.D

【详解】

结合所学内容可知,秦朝郡县制下,郡县长官完全由皇帝和中央任命,官吏不得世袭,这就大大强化了中央对地方的控制,适应了中央集权政治的需要,故选D;郡县管理对中央和皇帝负责,排除A;B项没有体现出中央对地方控制的强化,排除B;郡县官吏与皇帝之间的关系不足以说明郡县制适应了中央集权政治的需要,排除C。

4.A

【详解】

材料“诸侯初破,燕、剂、荆地远,不为置王,毋以填(填)之”体现的是边地偏远是一种现实困境,A正确;材料体现的是群臣肯定的是分封制,B排除;秦始皇最终采纳的是李斯的建议,C排除;D与材料无关,排除。故选A。

5.A

【详解】

秦始皇修长城、汉武帝设河西四郡,皆在防范北方的游牧民族匈奴,故选A项;鲜卑没有对秦汉王朝构成威胁,排除B项;唐朝末年,契丹族势力才发展起来,不符合时间限制,排除C项;北宋中后期女真族才强盛起来,不符合时间限制,排除D项。

6.D

【详解】

结合所学知识可知,秦朝创立的专制主义中央集权制度奠定了我国两千多年的政治制度格局,因此“虽死犹存”,D正确;ABC均属于D的组成部分,排除。故选D。

7.B

【详解】

秦代统一以后,只有天子的印能够用玉,且被称为玺,其余人都不敢使用,体现了皇权至上,皇帝独尊,故B项符合题意;秦朝时人们不能再用玉为印,排除A项;秦以前皇帝尚未出现,排除C项;根据“又独以玉,群臣莫敢用”可知D项说法有误,排除。故选B。

8.A

【详解】

据材料可知“公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,‘长千八百里’”,这有利于中央加强对地方的统治,也有利于促进九原与内地的联系,A符合题意:早在公元前221年秦统一六国,故B说法错误;材料体现的是中央与地方的交通建设,与“确立君主专制中央集权”无直接关系,C错误;D违背史实。

9.D

【详解】

根据题干可知,由“政月”到“正月”再到“征月”的演变,皆与秦始皇有关.体现的是中国古代君主专制下的避讳制度.故D项正确。中央集权反映的是中央与地方的关系,与材料不符.故A项排除;题干不能说明历法的政治意义,排除B项;君权神授意思是君主受命于天,与材料不符.故C项错排除。

10.B

【详解】

考查秦朝建立前后的政治。从材料所述可知,当时的郡隶属于县,结合所学知识可知,后来郡统辖县,是县的上级单位,这说明中国古代地方行政机构历经变迁,故B项正确;材料内容主要体现的是地方行政机构不断发展演变的问题,不能反映春秋战国时期的社会状况,A项错误;根据所学知识可知,中央集权制度确立于秦朝,C项错误;春秋战国时期分封制虽走向瓦解,但并非“荡然无存”,D项错误。

11.C

【详解】

据材料可知,秦朝为了避讳嬴政的讳就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了,体现了皇权至上,皇权独尊的特点,C正确;材料未涉及神权,A错误;材料说到的是避讳,未涉及中央权力的高度集中,B错误;材料未涉及皇权的独断性和随意性,D错误。

12.C

【详解】

据题意可知,中国古代皇帝的各种行为都有专用的称呼,由此可知体现了皇帝的独尊性,即突出了皇帝与众不同的地位,故选C;使官僚政治取代贵族政治的是君霞拟旨,排除A;这些称谓主要是体现了皇帝的与众不同,而非神秘性,排除B;这些称谓并没有改变社会发展趋势,排除D。

13.C

【详解】

柳宗元的这段话意思是,秦朝用废除分封诸侯,实行郡县制的办法来作为制度,是最大的公,他的动机是为私的,是皇帝想要巩固个人的权威,使天下的人都臣服于自己,所以选C;材料所述是在肯定秦朝的“公天下”制度,A、B与题意不符;郡国并行制是西汉初年的地方制度,不是秦朝制度,故排除D。

14.A

【详解】

根据材料,战国时期的孟子强调“定于一"就是主张统一,"乱莫大于无天....以兵相残,不得休息"也是主张要有统一的君王,反对战争,渴望统一,因此说明了战国时期人们渴望统一安定的历史诉求,故A正确;统一后仍然有战争,排除B;CD项都不是材料主旨,排除。

15.B

【详解】

从材料可以看出,皇帝通过惩罚泄漏秘密的亲信来维护皇帝 的权威,故B正确;材料没有涉及皇位的传承,排除A;材料没有涉及到皇权受到挑战,排除C;材料没有体现中央与地方的关系,排除D。

16.C

【详解】

根据“国大者人众,兵强则士勇”“今逐客以资敌国……”可以看出李斯认为不能下逐客令,必须把人才留住,只有留住人才,国家才能强盛,故C项符合题意;ABD项与材料主旨无关,排除。

17.(1)秦朝地方行政机构是与秦朝中央行政机构相配套的,机构完备,结构严密,各司其职,相互制约,工作效能高。

(2)历史作用:有利于社会安定;任用有才能的人管理百姓,以官僚政治取代贵族政治;克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:适应了小农经济发展的需要。

(3)措施:对器物有标准化的要求;政府机构对衡器要定期校正。作用:有利于公平交易,促进商品贸易的繁荣和统一市场的形成;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(4)中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度,符合中国历史发展趋势,它有效维护和巩固了国家统一,有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

【详解】

(1)特点:从材料一中的“秦朝郡县制结构示意图”可知其特征是机构完备,结构严密,各司其职,相互制约,工作效能高。

(2)作用:结合所学知识可知,郡县制的作用可从加强中央集权、维护国家统一、促进经济发展、以官僚政治取代贵族政治等方面进行分析即可。原因:可从封建国家的经济基础这一角度进行分析即可。

(3)措施:根据材料“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”可归纳出对器物有标准化的要求;根据材料“县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次”可归纳出政府机构对衡器要定期校正。作用:可从促进公平交易、经济发展及加强中央集权等方面进行分析即可。

(4)认识:结合上述分析可知,关于认识可从维护国家统一、提升中华民族凝聚力及延续中华文明等方面进行分析即可。

18.(1)过失:滥用民力,严刑酷法。观点:实行郡县制是正确的,秦朝的过失不在于实行郡县制。

(2)相同点:郡县制代替分封制是历史的进步。不同点:柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡的原因在于君主专制;顾炎武指出郡县制的弊端是君主过于专制。

【详解】

(1)过失,据材料“亟役万人,暴其威刑,竭其货贿”即可从滥用民力、严刑酷法等方面回答柳宗元认为秦朝的过失是什么。观点,据材料“咎在人怨,非郡邑之制失也”并结合所学知识从秦朝过失与郡县制的关系回答他要论证的主要观点是什么。

(2)相同点,据材料“封建(指分封制)之失,其专在下;郡县之失,其专在上”并结合所学知识从郡县制的进步性回答顾炎武的观点与柳宗元的观点有什么相同点。不同点,结合所学知识从君主专制的弊端回答不同点。

19.(1)政治制度:分封制、宗法制。特点:等级森严;以血缘关系为纽带;中央权力尚未集中。

(2)地方行政制度:郡县制。特点:中央垂直管理地方;郡县长官由皇帝直接任命。

(3)变化:①由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;②从天下共主到中央集权。

原因:①封建经济的发展,各地区经济联系加强;②民族融合推动了国家认同感的增强;③中原文化传播的影响;④法家思想的影响;⑤中央集权体制建立的推动。

【详解】

(1)“政治制度”,根据材料一信息“这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系”结合所学知识得出:分封制和宗法制。“特点”,依据所学知识从等级森严、以血缘关系为纽带、中央权力尚未集中等角度分析。

(2)“地方政治制度”,根据材料二信息“秦以后一统的君主‘独制’格局”并结合所学知识得出:郡县制。“特点”,依据所学知识从中央垂直管理地方、郡县长官由皇帝直接任命等角度分析。

(3)“变化”,根据材料三信息“使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统……民心也更加凝聚到对共主的认同上……实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃”概括得出:由土地和心理层面的统一到制度层面的统一;从天下共主到中央集权。“原因”,依据材料信息“伴随着民族文化的碰撞与融合”得出:民族融合推动了国家认同感的增强;结合所学知识从封建经济的发展、各地区经济联系加强、中原文化传播的影响、法家思想的影响、中央集权体制建立的推动等角度补充。

20.(1)地方权力向中央集中;中央权力向皇帝集中;最终皇帝掌握全国一切大权。

(2)优点:集中全国人力物力,进行大规模的工程建设;强有力的中央政府能够维护社会安定,促进社会发展。缺点:权力掌握在一个人手中,皇帝决策具有独断性和随意性,易造成决策失误;权力过度集中,地方无权,不利于调动地方工作的积极性等。

【详解】

(1)“集中方向”,由图示内容可以得出:地方权力向中央集中、中央权力向皇帝集中、最终皇帝掌握全国一切大权。

(2)“优点”,依据所学知识从集中力量进行大规模的工程建设、维护社会安定、促进社会发展、保证文化传承等角度分析;“缺点”,依据所学知识从皇帝决策具有独断性和随意性会造成决策失误、不利于调动地方工作的积极性等角度分析。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进