2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第8课三国至隋唐的文化 同步检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第8课三国至隋唐的文化 同步检测(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 97.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 18:17:30 | ||

图片预览

文档简介

第8课三国至隋唐的文化同步检测

一、单选题

1.颜真卿的书法与当时的社会需要密切相关,其最突出的特征是

A.体现了开拓奔放的时代精神 B.讲究法度与规范

C.遒劲森严,新意盎然 D.具有平民化、世俗化的特征

2.唐朝诗人杜牧诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”反映了南北朝时期出现的现象是

A.佛教盛行 B.儒家学说消亡

C.石窟寺艺术精湛 D.统治阶级为加强统治而尊崇佛教

3.中国书法史上“甲骨文—篆书—隶书—行书—楷书”的书体演变脉络,到①已基本结束,此后以书法流派和风格发展为主干。①处应填写的时期是

A.西汉初年 B.汉末魏晋 C.唐末五代 D.北宋时期

4.秦汉时期创造了辉煌灿烂的东方文明,科技发展在世界上遥遥领先,下列不属于秦汉时期的科技成就的是( )

A.《九章算术》 B.《齐民要术》 C.蔡侯纸 D.水排

5.在书法创作上,唐人崇尚严谨法度,如颜真卿创作的《麻姑仙坛记》,既有儒家之严谨又不失道家率真自由之趣;大批士人出身的经生涌现,随即诞生了独具佛家色彩的书法艺术形式﹣﹣抄经体。这反映了唐代

A.三教融合的文化趋势 B.人才培育机制的健全

C.书法艺术创作的繁荣 D.社会主流思想的演变

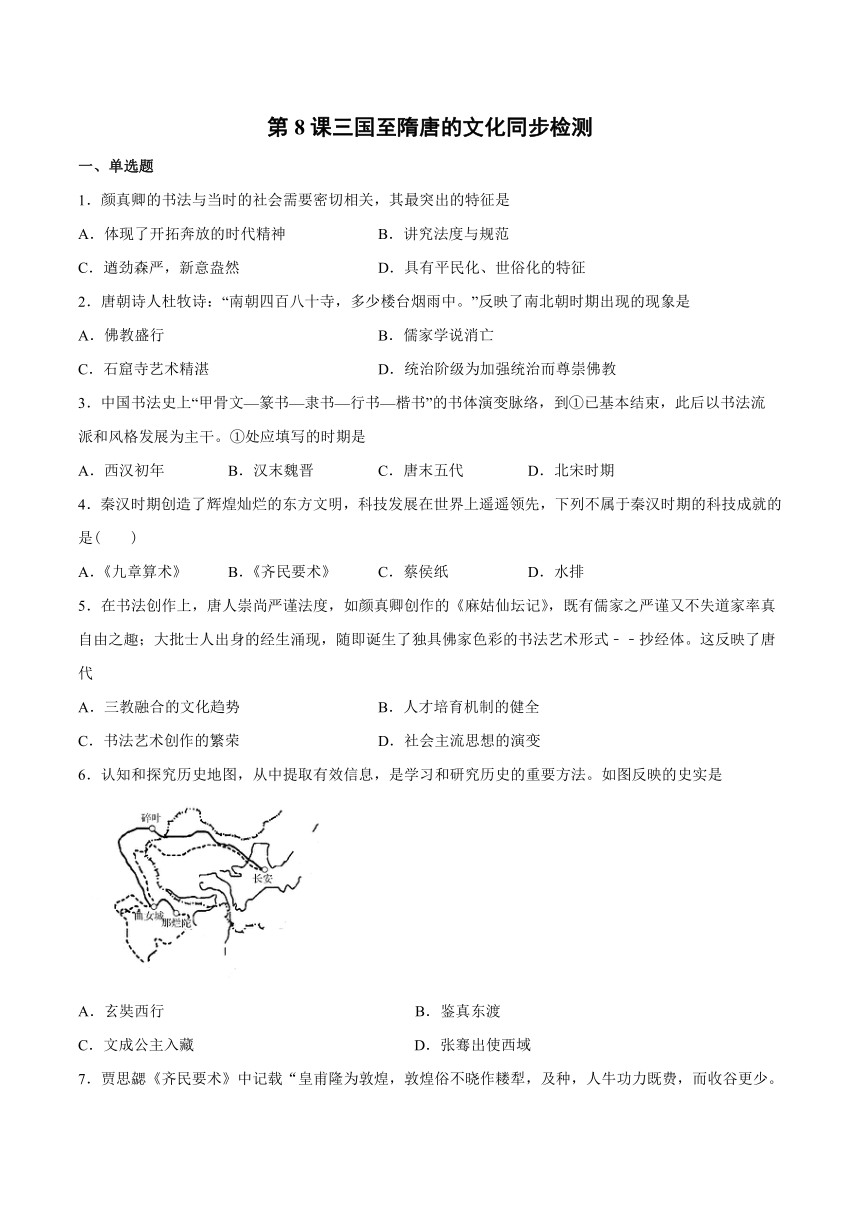

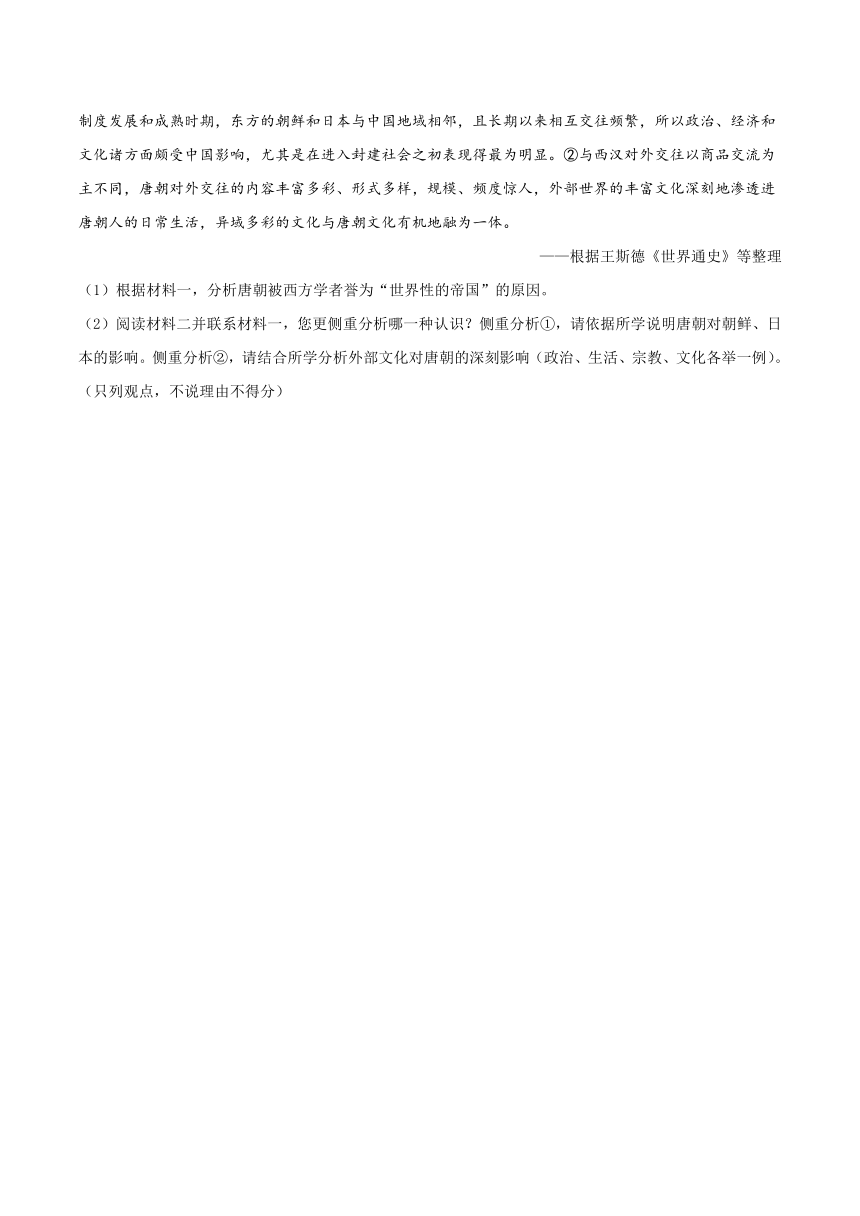

6.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。如图反映的史实是

A.玄奘西行 B.鉴真东渡

C.文成公主入藏 D.张骞出使西域

7.贾思勰《齐民要术》中记载“皇甫隆为敦煌,敦煌俗不晓作耧犁,及种,人牛功力既费,而收谷更少。皇甫隆乃教作耧犁,所省庸力过半,得谷加五。”以下对此理解正确的是

A.敦煌地区落后 B.农业技术兴农

C.耧犁没有推广 D.以农为本思想

8.下列有关我国古代文学发展的表述中,正确的是

A.屈原的《离骚》是我国第一部诗歌总集

B.唐朝开放的社会环境促进了诗歌的繁荣

C.李清照是元曲的著名代表人物

D.《窦娥冤》是明清小说的著名代表作

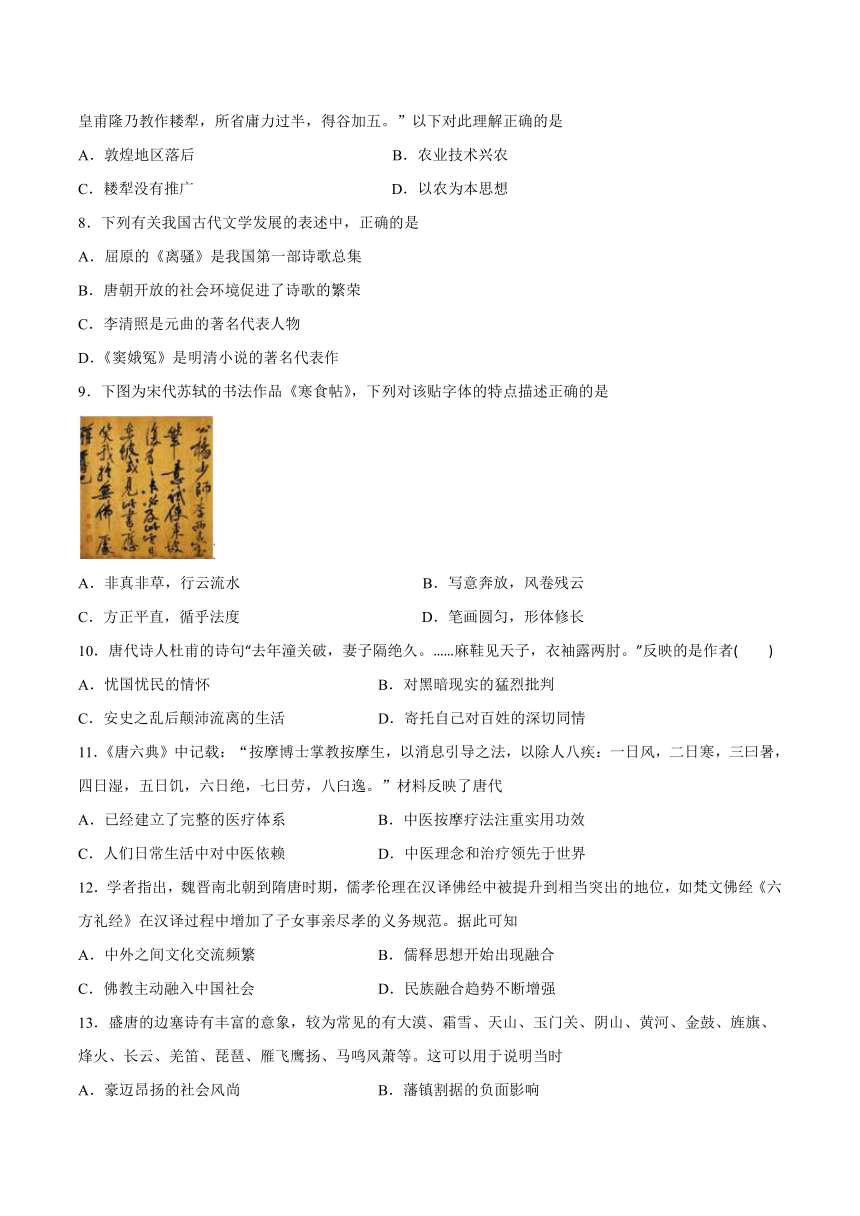

9.下图为宋代苏轼的书法作品《寒食帖》,下列对该贴字体的特点描述正确的是

A.非真非草,行云流水 B.写意奔放,风卷残云

C.方正平直,循乎法度 D.笔画圆匀,形体修长

10.唐代诗人杜甫的诗句“去年潼关破,妻子隔绝久。……麻鞋见天子,衣袖露两肘。”反映的是作者( )

A.忧国忧民的情怀 B.对黑暗现实的猛烈批判

C.安史之乱后颠沛流离的生活 D.寄托自己对百姓的深切同情

11.《唐六典》中记载:“按摩博士掌教按摩生,以消息引导之法,以除人八疾:一日风,二日寒,三曰暑,四日湿,五日饥,六日绝,七日劳,八臼逸。”材料反映了唐代

A.已经建立了完整的医疗体系 B.中医按摩疗法注重实用功效

C.人们日常生活中对中医依赖 D.中医理念和治疗领先于世界

12.学者指出,魏晋南北朝到隋唐时期,儒孝伦理在汉译佛经中被提升到相当突出的地位,如梵文佛经《六方礼经》在汉译过程中增加了子女事亲尽孝的义务规范。据此可知

A.中外之间文化交流频繁 B.儒释思想开始出现融合

C.佛教主动融入中国社会 D.民族融合趋势不断增强

13.盛唐的边塞诗有丰富的意象,较为常见的有大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧等。这可以用于说明当时

A.豪迈昂扬的社会风尚 B.藩镇割据的负面影响

C.中外文化交流较频繁 D.开放包容的文化政策

14.“魏晋风度”“竹林七贤”的代表人物,是魏晋时期的文人名士,他们大都崇尚老庄之学,起清谈之风,对社会现实有着无比清醒的认识,却表现为形骸放浪、不拘小节。他们的这种行为

A.主要目的是宣扬道教的核心理念 B.饱含对动荡社会的不满与抗争

C.源于统治者宽松的国家治理政策 D.表达了庶族阶层的政治诉求

15.中文里原来并无“塔”字,魏晋以后才造出“塔”字。印度的塔早期多是“覆钵”或“覆盆”式,也就是一个半圆覆钵形的大土冢。而中国工匠将这种佛塔形式同中国传统建筑艺术结合,创造出各种造型美观、千姿百态的佛塔。这反映了

A.佛教传入丰富了中国文化的内涵

B.佛教本土化并逐渐成为主流思想

C.中国墓葬形制深受佛教文化影响

D.宗教信仰与民众的生活紧密相连

16.吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的故事。下列相关解读最准确的是

A.唐代佛教影响政治生活 B.唐代市民文化繁荣

C.唐代中外文化交融加强 D.唐代国家统一社会安定

二、材料分析题

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:周道衰,孔子没,火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间。其言道德仁义者……不入于老,则入于佛。……后之人其欲闻仁义道德之说,孰从而听之?老者曰:“孔子,吾师之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾师之弟子也。”为孔子者,习闻其说,乐其诞而自小也。亦曰“吾师亦尝师之云尔。”

——韩愈《原道》

材料二:佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之。……攻之暂破而愈坚,扑之未灭而愈炽。遂至于无可奈何。是果不可去邪?盖亦未知其方也。……然则礼义者,胜佛之本也。今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。

——欧阳修《本论》

(1)材料一中,“火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间”分别指什么历史事件或现象?为什么到隋唐时人们“言道德仁义者……不入于老,则归于佛”?

(2)材料二中,欧阳修是如何看待佛、儒关系的?

18.阅读材料,回答问题。

材料 两汉之际佛教经中亚传入中国。汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化。唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料并结合所学,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(2)根据材料并结合所学,简要说明汉代以降佛教发展对中国传统文化的影响。

19.唐社会繁荣开放,是当时世界上强盛的国家。阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口物。海上丝绸之路的形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料二 唐政府有太常寺等机构专管乐舞,当时知名的音乐家有万宝常、许和子、段善本,舞蹈家有公孙大娘、段足等。唐玄宗和杨贵妃也分别是音乐家和舞蹈家。乐舞方面的著作也很多,《新唐书、艺文志》载唐代有31家、38部专著共257卷。唐太宗贞观十四年,形成十部乐,即燕乐、清高乐、西凉乐、天盘乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

——摘编自张岂之《中国历史?隋唐辽宋金卷》

(1)据材料一,概括唐朝海上丝绸之路的特点及兴盛的原因。

(2)材料二反映了唐朝哪一社会现象?造成这一现象的原因有哪些?

20.唐朝常被称为中国历史上的“黄金时代”,中外交往空前活跃。阅读材料,回答问题。

材料一 李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。太宗雄才大略,固不囿于琐微……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料二 关于唐朝时期中外频繁交往的影响,有以下两种角度可供讨论:①七至十五世纪是亚洲封建制度发展和成熟时期,东方的朝鲜和日本与中国地域相邻,且长期以来相互交往频繁,所以政治、经济和文化诸方面颇受中国影响,尤其是在进入封建社会之初表现得最为明显。②与西汉对外交往以商品交流为主不同,唐朝对外交往的内容丰富多彩、形式多样,规模、频度惊人,外部世界的丰富文化深刻地渗透进唐朝人的日常生活,异域多彩的文化与唐朝文化有机地融为一体。

——根据王斯德《世界通史》等整理

(1)根据材料一,分析唐朝被西方学者誉为“世界性的帝国”的原因。

(2)阅读材料二并联系材料一,您更侧重分析哪一种认识?侧重分析①,请依据所学说明唐朝对朝鲜、日本的影响。侧重分析②,请结合所学分析外部文化对唐朝的深刻影响(政治、生活、宗教、文化各举一例)。(只列观点,不说理由不得分)

参考答案

1.B

【解析】

社会意识反映社会存在。颜真卿生活在王朝鼎盛、法度规范的唐朝,其书法特征反映了其时代风貌,选B是符合题意的,正确;开拓奔放的时代精神是在汉代而颜真卿是在唐代,选项A不符合题意,排除;遒劲森严,新意盎然属于王曦之而非颜真卿,选项C不符合题意,排除;书法是高雅艺术,不具有平民化、世俗化特征,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

2.A

【详解】

根据所学知识可知,“南朝四百八十寺”描绘了南北朝时期佛寺数量多,反映了佛教盛行,A项正确;南北朝时期儒家学说并未消亡,B项错误;石窟寺艺术精湛在材料中没有体现,C项错误;材料不能说明统治阶级为加强统治而尊崇佛教,D项排除。

3.B

【详解】

汉末魏晋时期,由隶书衍生而来的楷书、行书等已经臻于成熟,魏晋时期书法艺术发展进入了自觉阶段,B正确;西汉初年的楷书尚未成熟,排除A;唐末五代、北宋时期书法艺术发展以书法流派和风格发展为主,排除C、D。

4.B

【详解】

依据所学知识可知,《九章算术》是东汉数学成就,《齐民要术》是北魏的农书,蔡侯纸是在东汉,水排是东汉的水力鼓风冶铁工具。由此可知,不属于秦汉时期的科技成就的是B项,ACD错误。

5.A

【详解】

本题考查唐代书法特点。根据材料结合所学知识可知,隋唐时期三教合流,材料内容反映了儒学、道教、佛教对唐代书法的影响,体现了当时三教融合的文化趋势,故A选项正确;材料内容主要体现了儒、释、道对书法的影响,没有涉及人才培育机制,并且唐代人才培育机制仍是为专制统治服务,且覆盖面较窄,故B选项错误;材料内容强调的是唐代书法受三教合流的影响,没有体现其“繁荣”,故C选项错误;根据所学知识可知,当时社会主流思想仍是儒家思想,材料也没有体现社会主流思想的演变,故D选项错误。

6.A

【详解】

据地图中信息“长安”“那烂陀”并结合选项进行判断,可知这是玄奘西行路线,A正确;鉴真东渡日本,与材料不符,B错误;文成公主入藏,是西藏,而不是印度,C错误;张骞出使西域,狭义的西域指的是甘肃玉门关阳光以西,葱岭以东,新疆天山南北地区;广义的西域指葱岭以西更远的地区,与材料不符,D错误。

7.B

【详解】

根据材料“及种,人牛功力既费,而收谷更少。皇甫隆乃教作耧犁,所省庸力过半,得谷加五。”表明农业工具的使用,提高了效率,节省了人力,增加了收成,农业技术促进农业生产,答案为B;材料仅反映了敦煌地区农耕技术落后,而不能说明敦煌地区落后,耧犁没有推广说法过于绝对,以农为本思想无从体现。排除ACD。

8.B

【详解】

唐代诗歌创作发达,与当时繁荣开放的社会环境密切相关,故B符合题意。我国第一部诗歌总集是《诗经》,故A不符合题意;李清照是宋代婉约派词的杰出代表词人,故C不符合题意;《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的杂剧代表作,也是元杂剧悲剧的典范,故D不符合题意。

9.A

【解析】

本题考查学生对所学知识的掌握能力。《寒食帖》是苏轼的作品,从书法的角度看,有草书的风格但又不完全,具有行书的特点,所以本题选择A选项。B选项形容的是草书;C选项是楷书的特点;D选项是篆书的特点。

10.C

【解析】

诗句描写了安史之乱以及战乱给生活造成的困境,反映了作者困苦的生活,选C是符合题意的,正确;选项A不准确,不符合题意,排除;是对战乱的猛烈批判而非对黑暗现实的猛烈批判,选项B不符合题意,排除;是寄托对战乱的反感,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

11.B

【详解】

唐代《唐六典》中记载,按摩人员用“消息引导”法,努力消除风、寒、暑、湿、饥、绝、劳、逸等八类疾病,反映了当时中医按摩疗法注重实用功效,B项正确;材料不能说明唐代“已经建立了完整的医疗体系”,A项错误;人们“日常生活中对中医依赖”与材料内容不符,C项错误;中医理念和治疗“领先于世界”在材料中没有体现,D项错误。

12.C

【详解】

根据“梵文佛经《六方礼经》在汉译过程中增加了子女事亲尽孝的义务规范”可以看出,佛教传到中国后,其发展呈现出本土化的趋势,融合进了中国传统文化的内容,故C正确;材料强调佛教传入后在中国的发展,而不是中外的交流,排除A项;“开始”一词不能从材料中证明,故B项错误;材料与民族融合无关,D项错误。

13.A

【详解】

“大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧”等词,展现了盛唐时期豪迈的风气,故A正确;从材料中不能看出与藩镇割据有关,排除B项;材料涉及的都是国内的情景,与外部文化无关,排除C项;材料不能反映出文化政策的风格,排除D项。

14.B

【详解】

根据材料信息,魏晋时期的文人名士,在魏晋的社会大分裂和大动荡的时代背景下,他们崇尚道家的思想,在外在的形象上形骸放浪、不拘小节,通过这些行为来表达对动荡社会的不满与抗争,故B项符合题意;他们的行为主要是表达对社会的不满,不是宣扬道教的核心理念,故A项错误;他们的行为源于社会大动荡的现实,不是统治者宽松的国家治理政策,故C项错误;材料是表达对社会的不满,不是庶族阶层的政治诉求,故D项错误。故选B。

15.A

【详解】

魏晋以后,随着中国工匠在源自印度的佛塔的基础上创造出各种带有中国特色的佛塔,汉字“塔”应运而生,反映了佛教传入丰富了中国文化的内涵,A项正确;中国工匠将印度的佛塔形式与中国传统建筑艺术结合,推动汉字中产生新文字,不能说明佛教在中国的本土化,并且佛教也没有成为中国古代的主流思想,B项错误;材料没有提及中国墓葬形制,C项错误;中国的佛塔和汉字“塔”的出现,不能说明宗教信仰与“民众生活”紧密相连,D项错误。

16.C

【详解】

《天王送子图》的创作受到外来佛教文化的影响,说明唐代中外文化交融加强,故选C;材料反映的是佛教对艺术创作的影响,不是对政治生活的影响,排除A;唐代还没有出现繁荣的市民文化,排除B;《天王送子图》的创作并不能体现唐代国家统一社会安定,排除D。故选C。

17.(1)事件(现象):儒家在秦代遭焚书之祸,汉初黄老之学流行,魏晋南北朝时期佛教大发展,冲击儒学地位。原因:魏晋南北朝至隋唐,出现三教合一的潮流,儒学失去原有的统治地位。佛、道两家吸收儒学,也讲“仁义道德”。

(2)欧阳修认为佛教对中国文化大有危害,儒学远胜于佛学;只要光大儒学,最终能够战胜佛教。

【详解】

(1)事件(现象):根据“火于秦”可得出是儒家在秦代遭焚书之祸;根据“黄老于汉”得出是汉初黄老之学流行;根据“佛于晋、魏、梁、隋之间”可得出是魏晋南北朝时期佛教大发展,冲击儒学地位。原因:结合所学可从魏晋南北朝至隋唐,出现三教合一的潮流,儒学失去原有的统治地位。佛、道两家吸收儒学,也讲“仁义道德”等角度概括。

(2)根据“佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之”得出欧阳修认为佛教对中国文化大有危害,儒学远胜于佛学;根据“今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。”得出只要光大儒学,最终能够战胜佛教。

18.(1)原因:魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗:佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起,深刻影响了传统文学艺术;本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

【详解】

(1)原因:根据所学知识可知,魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗;根据材料“佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处”可知,佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;根据材料“中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化”可知,佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:根据材料“到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化”并结合儒家学说演变相关知识可知,佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起;根据材料“唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关”可得出深刻影响了传统文学艺术;根据材料“佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化”可知,本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

19.(1)特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主。兴盛原因:地理环境影响。

(2)现象:乐舞发达。原因:统治者重视;国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

【详解】

(1)第一小问,特点,可从起点、地理范围、商品种类等角度概括回答;第二小问,“原因”主要结合地理因素来组织答案。

(2)第一小问,根据材料“乐舞方面的著作也很多”概括回答即可;第二小问从政治、经济、对外关系等角度思考作答。

20.(1)原因:唐朝对中外文物兼收并蓄;长安成为国际都会,有世界各国的人民和各种宗教;帝王、贵戚达官及社会各界都喜欢外来风尚。

(2)写出侧重侧重分析①:朝鲜、日本僧人到唐都游学,唐太宗时常召见,他们将所学传到朝鲜、日本;促进佛教从长安传到朝鲜、日本;在朝鲜半岛上,中国的古代典籍、诗歌、艺术、典章制度等广泛传播;朝鲜(或高丽、百济、新罗)大量吸收汉文化;日本遣唐使、僧侣陆续来唐学习,推动“大化改新”,大大促进日本的封建化过程。

侧重分析②:政治:在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构,允许外商在中国居住、做官;生活:唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画胡化;宗教:景教、回教、摩尼教传入中国(或佛教经典大量传入中国,被译成汉文),推动古代翻译事业发展)

文化:外来宗教为中国文化增添多元色彩。(翻译佛教经典,推动古代翻译事业发展)

【详解】

(1)根据“不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄”可知唐朝对中外文物兼收并蓄;根据“第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时”可知长安成为国际都会,有世界各国的人民和各种宗教;根据“此种胡化大率为西域风之好尚……好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也”可知帝王、贵戚达官及社会各界都喜欢外来风尚。

(2)侧重分析①可从唐王朝与日本、朝鲜的交往进行分析,如朝鲜、日本僧人到唐都游学,朝鲜(或高丽、百济、新罗)大量吸收汉文化;日本遣唐使、僧侣陆续来唐学习,推动“大化改新”,大大促进日本的封建化过程等;侧重分析②可从当时中外交流的角度进行分析,如在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构,允许外商在中国居住、做官;生活:唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画胡化;宗教:景教、回教、摩尼教传入中国等。

一、单选题

1.颜真卿的书法与当时的社会需要密切相关,其最突出的特征是

A.体现了开拓奔放的时代精神 B.讲究法度与规范

C.遒劲森严,新意盎然 D.具有平民化、世俗化的特征

2.唐朝诗人杜牧诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”反映了南北朝时期出现的现象是

A.佛教盛行 B.儒家学说消亡

C.石窟寺艺术精湛 D.统治阶级为加强统治而尊崇佛教

3.中国书法史上“甲骨文—篆书—隶书—行书—楷书”的书体演变脉络,到①已基本结束,此后以书法流派和风格发展为主干。①处应填写的时期是

A.西汉初年 B.汉末魏晋 C.唐末五代 D.北宋时期

4.秦汉时期创造了辉煌灿烂的东方文明,科技发展在世界上遥遥领先,下列不属于秦汉时期的科技成就的是( )

A.《九章算术》 B.《齐民要术》 C.蔡侯纸 D.水排

5.在书法创作上,唐人崇尚严谨法度,如颜真卿创作的《麻姑仙坛记》,既有儒家之严谨又不失道家率真自由之趣;大批士人出身的经生涌现,随即诞生了独具佛家色彩的书法艺术形式﹣﹣抄经体。这反映了唐代

A.三教融合的文化趋势 B.人才培育机制的健全

C.书法艺术创作的繁荣 D.社会主流思想的演变

6.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。如图反映的史实是

A.玄奘西行 B.鉴真东渡

C.文成公主入藏 D.张骞出使西域

7.贾思勰《齐民要术》中记载“皇甫隆为敦煌,敦煌俗不晓作耧犁,及种,人牛功力既费,而收谷更少。皇甫隆乃教作耧犁,所省庸力过半,得谷加五。”以下对此理解正确的是

A.敦煌地区落后 B.农业技术兴农

C.耧犁没有推广 D.以农为本思想

8.下列有关我国古代文学发展的表述中,正确的是

A.屈原的《离骚》是我国第一部诗歌总集

B.唐朝开放的社会环境促进了诗歌的繁荣

C.李清照是元曲的著名代表人物

D.《窦娥冤》是明清小说的著名代表作

9.下图为宋代苏轼的书法作品《寒食帖》,下列对该贴字体的特点描述正确的是

A.非真非草,行云流水 B.写意奔放,风卷残云

C.方正平直,循乎法度 D.笔画圆匀,形体修长

10.唐代诗人杜甫的诗句“去年潼关破,妻子隔绝久。……麻鞋见天子,衣袖露两肘。”反映的是作者( )

A.忧国忧民的情怀 B.对黑暗现实的猛烈批判

C.安史之乱后颠沛流离的生活 D.寄托自己对百姓的深切同情

11.《唐六典》中记载:“按摩博士掌教按摩生,以消息引导之法,以除人八疾:一日风,二日寒,三曰暑,四日湿,五日饥,六日绝,七日劳,八臼逸。”材料反映了唐代

A.已经建立了完整的医疗体系 B.中医按摩疗法注重实用功效

C.人们日常生活中对中医依赖 D.中医理念和治疗领先于世界

12.学者指出,魏晋南北朝到隋唐时期,儒孝伦理在汉译佛经中被提升到相当突出的地位,如梵文佛经《六方礼经》在汉译过程中增加了子女事亲尽孝的义务规范。据此可知

A.中外之间文化交流频繁 B.儒释思想开始出现融合

C.佛教主动融入中国社会 D.民族融合趋势不断增强

13.盛唐的边塞诗有丰富的意象,较为常见的有大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧等。这可以用于说明当时

A.豪迈昂扬的社会风尚 B.藩镇割据的负面影响

C.中外文化交流较频繁 D.开放包容的文化政策

14.“魏晋风度”“竹林七贤”的代表人物,是魏晋时期的文人名士,他们大都崇尚老庄之学,起清谈之风,对社会现实有着无比清醒的认识,却表现为形骸放浪、不拘小节。他们的这种行为

A.主要目的是宣扬道教的核心理念 B.饱含对动荡社会的不满与抗争

C.源于统治者宽松的国家治理政策 D.表达了庶族阶层的政治诉求

15.中文里原来并无“塔”字,魏晋以后才造出“塔”字。印度的塔早期多是“覆钵”或“覆盆”式,也就是一个半圆覆钵形的大土冢。而中国工匠将这种佛塔形式同中国传统建筑艺术结合,创造出各种造型美观、千姿百态的佛塔。这反映了

A.佛教传入丰富了中国文化的内涵

B.佛教本土化并逐渐成为主流思想

C.中国墓葬形制深受佛教文化影响

D.宗教信仰与民众的生活紧密相连

16.吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的故事。下列相关解读最准确的是

A.唐代佛教影响政治生活 B.唐代市民文化繁荣

C.唐代中外文化交融加强 D.唐代国家统一社会安定

二、材料分析题

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:周道衰,孔子没,火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间。其言道德仁义者……不入于老,则入于佛。……后之人其欲闻仁义道德之说,孰从而听之?老者曰:“孔子,吾师之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾师之弟子也。”为孔子者,习闻其说,乐其诞而自小也。亦曰“吾师亦尝师之云尔。”

——韩愈《原道》

材料二:佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之。……攻之暂破而愈坚,扑之未灭而愈炽。遂至于无可奈何。是果不可去邪?盖亦未知其方也。……然则礼义者,胜佛之本也。今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。

——欧阳修《本论》

(1)材料一中,“火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间”分别指什么历史事件或现象?为什么到隋唐时人们“言道德仁义者……不入于老,则归于佛”?

(2)材料二中,欧阳修是如何看待佛、儒关系的?

18.阅读材料,回答问题。

材料 两汉之际佛教经中亚传入中国。汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化。唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料并结合所学,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(2)根据材料并结合所学,简要说明汉代以降佛教发展对中国传统文化的影响。

19.唐社会繁荣开放,是当时世界上强盛的国家。阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口物。海上丝绸之路的形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料二 唐政府有太常寺等机构专管乐舞,当时知名的音乐家有万宝常、许和子、段善本,舞蹈家有公孙大娘、段足等。唐玄宗和杨贵妃也分别是音乐家和舞蹈家。乐舞方面的著作也很多,《新唐书、艺文志》载唐代有31家、38部专著共257卷。唐太宗贞观十四年,形成十部乐,即燕乐、清高乐、西凉乐、天盘乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

——摘编自张岂之《中国历史?隋唐辽宋金卷》

(1)据材料一,概括唐朝海上丝绸之路的特点及兴盛的原因。

(2)材料二反映了唐朝哪一社会现象?造成这一现象的原因有哪些?

20.唐朝常被称为中国历史上的“黄金时代”,中外交往空前活跃。阅读材料,回答问题。

材料一 李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。太宗雄才大略,固不囿于琐微……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料二 关于唐朝时期中外频繁交往的影响,有以下两种角度可供讨论:①七至十五世纪是亚洲封建制度发展和成熟时期,东方的朝鲜和日本与中国地域相邻,且长期以来相互交往频繁,所以政治、经济和文化诸方面颇受中国影响,尤其是在进入封建社会之初表现得最为明显。②与西汉对外交往以商品交流为主不同,唐朝对外交往的内容丰富多彩、形式多样,规模、频度惊人,外部世界的丰富文化深刻地渗透进唐朝人的日常生活,异域多彩的文化与唐朝文化有机地融为一体。

——根据王斯德《世界通史》等整理

(1)根据材料一,分析唐朝被西方学者誉为“世界性的帝国”的原因。

(2)阅读材料二并联系材料一,您更侧重分析哪一种认识?侧重分析①,请依据所学说明唐朝对朝鲜、日本的影响。侧重分析②,请结合所学分析外部文化对唐朝的深刻影响(政治、生活、宗教、文化各举一例)。(只列观点,不说理由不得分)

参考答案

1.B

【解析】

社会意识反映社会存在。颜真卿生活在王朝鼎盛、法度规范的唐朝,其书法特征反映了其时代风貌,选B是符合题意的,正确;开拓奔放的时代精神是在汉代而颜真卿是在唐代,选项A不符合题意,排除;遒劲森严,新意盎然属于王曦之而非颜真卿,选项C不符合题意,排除;书法是高雅艺术,不具有平民化、世俗化特征,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

2.A

【详解】

根据所学知识可知,“南朝四百八十寺”描绘了南北朝时期佛寺数量多,反映了佛教盛行,A项正确;南北朝时期儒家学说并未消亡,B项错误;石窟寺艺术精湛在材料中没有体现,C项错误;材料不能说明统治阶级为加强统治而尊崇佛教,D项排除。

3.B

【详解】

汉末魏晋时期,由隶书衍生而来的楷书、行书等已经臻于成熟,魏晋时期书法艺术发展进入了自觉阶段,B正确;西汉初年的楷书尚未成熟,排除A;唐末五代、北宋时期书法艺术发展以书法流派和风格发展为主,排除C、D。

4.B

【详解】

依据所学知识可知,《九章算术》是东汉数学成就,《齐民要术》是北魏的农书,蔡侯纸是在东汉,水排是东汉的水力鼓风冶铁工具。由此可知,不属于秦汉时期的科技成就的是B项,ACD错误。

5.A

【详解】

本题考查唐代书法特点。根据材料结合所学知识可知,隋唐时期三教合流,材料内容反映了儒学、道教、佛教对唐代书法的影响,体现了当时三教融合的文化趋势,故A选项正确;材料内容主要体现了儒、释、道对书法的影响,没有涉及人才培育机制,并且唐代人才培育机制仍是为专制统治服务,且覆盖面较窄,故B选项错误;材料内容强调的是唐代书法受三教合流的影响,没有体现其“繁荣”,故C选项错误;根据所学知识可知,当时社会主流思想仍是儒家思想,材料也没有体现社会主流思想的演变,故D选项错误。

6.A

【详解】

据地图中信息“长安”“那烂陀”并结合选项进行判断,可知这是玄奘西行路线,A正确;鉴真东渡日本,与材料不符,B错误;文成公主入藏,是西藏,而不是印度,C错误;张骞出使西域,狭义的西域指的是甘肃玉门关阳光以西,葱岭以东,新疆天山南北地区;广义的西域指葱岭以西更远的地区,与材料不符,D错误。

7.B

【详解】

根据材料“及种,人牛功力既费,而收谷更少。皇甫隆乃教作耧犁,所省庸力过半,得谷加五。”表明农业工具的使用,提高了效率,节省了人力,增加了收成,农业技术促进农业生产,答案为B;材料仅反映了敦煌地区农耕技术落后,而不能说明敦煌地区落后,耧犁没有推广说法过于绝对,以农为本思想无从体现。排除ACD。

8.B

【详解】

唐代诗歌创作发达,与当时繁荣开放的社会环境密切相关,故B符合题意。我国第一部诗歌总集是《诗经》,故A不符合题意;李清照是宋代婉约派词的杰出代表词人,故C不符合题意;《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的杂剧代表作,也是元杂剧悲剧的典范,故D不符合题意。

9.A

【解析】

本题考查学生对所学知识的掌握能力。《寒食帖》是苏轼的作品,从书法的角度看,有草书的风格但又不完全,具有行书的特点,所以本题选择A选项。B选项形容的是草书;C选项是楷书的特点;D选项是篆书的特点。

10.C

【解析】

诗句描写了安史之乱以及战乱给生活造成的困境,反映了作者困苦的生活,选C是符合题意的,正确;选项A不准确,不符合题意,排除;是对战乱的猛烈批判而非对黑暗现实的猛烈批判,选项B不符合题意,排除;是寄托对战乱的反感,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

11.B

【详解】

唐代《唐六典》中记载,按摩人员用“消息引导”法,努力消除风、寒、暑、湿、饥、绝、劳、逸等八类疾病,反映了当时中医按摩疗法注重实用功效,B项正确;材料不能说明唐代“已经建立了完整的医疗体系”,A项错误;人们“日常生活中对中医依赖”与材料内容不符,C项错误;中医理念和治疗“领先于世界”在材料中没有体现,D项错误。

12.C

【详解】

根据“梵文佛经《六方礼经》在汉译过程中增加了子女事亲尽孝的义务规范”可以看出,佛教传到中国后,其发展呈现出本土化的趋势,融合进了中国传统文化的内容,故C正确;材料强调佛教传入后在中国的发展,而不是中外的交流,排除A项;“开始”一词不能从材料中证明,故B项错误;材料与民族融合无关,D项错误。

13.A

【详解】

“大漠、霜雪、天山、玉门关、阴山、黄河、金鼓、旌旗、烽火、长云、羌笛、琵琶、雁飞鹰扬、马鸣风萧”等词,展现了盛唐时期豪迈的风气,故A正确;从材料中不能看出与藩镇割据有关,排除B项;材料涉及的都是国内的情景,与外部文化无关,排除C项;材料不能反映出文化政策的风格,排除D项。

14.B

【详解】

根据材料信息,魏晋时期的文人名士,在魏晋的社会大分裂和大动荡的时代背景下,他们崇尚道家的思想,在外在的形象上形骸放浪、不拘小节,通过这些行为来表达对动荡社会的不满与抗争,故B项符合题意;他们的行为主要是表达对社会的不满,不是宣扬道教的核心理念,故A项错误;他们的行为源于社会大动荡的现实,不是统治者宽松的国家治理政策,故C项错误;材料是表达对社会的不满,不是庶族阶层的政治诉求,故D项错误。故选B。

15.A

【详解】

魏晋以后,随着中国工匠在源自印度的佛塔的基础上创造出各种带有中国特色的佛塔,汉字“塔”应运而生,反映了佛教传入丰富了中国文化的内涵,A项正确;中国工匠将印度的佛塔形式与中国传统建筑艺术结合,推动汉字中产生新文字,不能说明佛教在中国的本土化,并且佛教也没有成为中国古代的主流思想,B项错误;材料没有提及中国墓葬形制,C项错误;中国的佛塔和汉字“塔”的出现,不能说明宗教信仰与“民众生活”紧密相连,D项错误。

16.C

【详解】

《天王送子图》的创作受到外来佛教文化的影响,说明唐代中外文化交融加强,故选C;材料反映的是佛教对艺术创作的影响,不是对政治生活的影响,排除A;唐代还没有出现繁荣的市民文化,排除B;《天王送子图》的创作并不能体现唐代国家统一社会安定,排除D。故选C。

17.(1)事件(现象):儒家在秦代遭焚书之祸,汉初黄老之学流行,魏晋南北朝时期佛教大发展,冲击儒学地位。原因:魏晋南北朝至隋唐,出现三教合一的潮流,儒学失去原有的统治地位。佛、道两家吸收儒学,也讲“仁义道德”。

(2)欧阳修认为佛教对中国文化大有危害,儒学远胜于佛学;只要光大儒学,最终能够战胜佛教。

【详解】

(1)事件(现象):根据“火于秦”可得出是儒家在秦代遭焚书之祸;根据“黄老于汉”得出是汉初黄老之学流行;根据“佛于晋、魏、梁、隋之间”可得出是魏晋南北朝时期佛教大发展,冲击儒学地位。原因:结合所学可从魏晋南北朝至隋唐,出现三教合一的潮流,儒学失去原有的统治地位。佛、道两家吸收儒学,也讲“仁义道德”等角度概括。

(2)根据“佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之”得出欧阳修认为佛教对中国文化大有危害,儒学远胜于佛学;根据“今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。”得出只要光大儒学,最终能够战胜佛教。

18.(1)原因:魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗:佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起,深刻影响了传统文学艺术;本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

【详解】

(1)原因:根据所学知识可知,魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗;根据材料“佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处”可知,佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;根据材料“中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化”可知,佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)影响:根据材料“到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化”并结合儒家学说演变相关知识可知,佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起;根据材料“唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关”可得出深刻影响了传统文学艺术;根据材料“佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化”可知,本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

19.(1)特点:以东南沿海港口为起点;贸易范围较广;出口货物以手工业品为主,进口货物以原料、贵重奢侈品为主。兴盛原因:地理环境影响。

(2)现象:乐舞发达。原因:统治者重视;国家统一、社会稳定;经济繁荣;国内外文化交流频繁。

【详解】

(1)第一小问,特点,可从起点、地理范围、商品种类等角度概括回答;第二小问,“原因”主要结合地理因素来组织答案。

(2)第一小问,根据材料“乐舞方面的著作也很多”概括回答即可;第二小问从政治、经济、对外关系等角度思考作答。

20.(1)原因:唐朝对中外文物兼收并蓄;长安成为国际都会,有世界各国的人民和各种宗教;帝王、贵戚达官及社会各界都喜欢外来风尚。

(2)写出侧重侧重分析①:朝鲜、日本僧人到唐都游学,唐太宗时常召见,他们将所学传到朝鲜、日本;促进佛教从长安传到朝鲜、日本;在朝鲜半岛上,中国的古代典籍、诗歌、艺术、典章制度等广泛传播;朝鲜(或高丽、百济、新罗)大量吸收汉文化;日本遣唐使、僧侣陆续来唐学习,推动“大化改新”,大大促进日本的封建化过程。

侧重分析②:政治:在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构,允许外商在中国居住、做官;生活:唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画胡化;宗教:景教、回教、摩尼教传入中国(或佛教经典大量传入中国,被译成汉文),推动古代翻译事业发展)

文化:外来宗教为中国文化增添多元色彩。(翻译佛教经典,推动古代翻译事业发展)

【详解】

(1)根据“不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄”可知唐朝对中外文物兼收并蓄;根据“第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时”可知长安成为国际都会,有世界各国的人民和各种宗教;根据“此种胡化大率为西域风之好尚……好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也”可知帝王、贵戚达官及社会各界都喜欢外来风尚。

(2)侧重分析①可从唐王朝与日本、朝鲜的交往进行分析,如朝鲜、日本僧人到唐都游学,朝鲜(或高丽、百济、新罗)大量吸收汉文化;日本遣唐使、僧侣陆续来唐学习,推动“大化改新”,大大促进日本的封建化过程等;侧重分析②可从当时中外交流的角度进行分析,如在六部下设鸿胪寺作为接待各国使者的官方机构,允许外商在中国居住、做官;生活:唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画胡化;宗教:景教、回教、摩尼教传入中国等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进