2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第9课两宋的政治和军事 同步检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第9课两宋的政治和军事 同步检测(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1217930010909300第9课两宋的政治和军事同步检测

一、单选题

1.鉴于藩镇割据的历史教训,宋朝采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋朝采取这一策略的主要目的是

A.加强中央集权 B.根除地方腐败 C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

2.为改善北宋危机四伏的统治形势,范仲淹在新政中采取的措施是( )

A.解决农民的土地问题 B.大量裁减军队

C.彻底消除边患 D.大力整顿吏治

3.诗人张以宁过辛弃疾墓时赋诗云:“英雄已尽中原泪,臣主元无北伐心。”该诗反映的历史事实是( )

A.宋朝放弃收复燕云十六州 B.澶渊之盟,辽宋和议

C.绍兴和议,宋廷偏安 D.南宋灭亡,国家一统

4.北宋苏轼在《江城子·密州出猎》中写道:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”“天狼”借指当时与北宋并立的哪一少数民族政权( )

A.辽 B.大理

C.金 D.蒙古

5.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明宋朝

A.中央集权得到进一步加强 B.地方政府进一步收回财权

C.实行重武轻文政策 D.藩镇割据成为严重的社会问题

6.《剑桥插图中国史》一书中写道:“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”这反映的历史事件是

A.阿保机建立辽 B.赵匡胤建立北宋

C.阿骨打建立金 D.元昊建立西夏

7.北宋初期,御史弹劾官员时很少涉及宰相;到北宋中期,御史与宰相“分为敌垒,交战于庭”。这种现象反应的本质是

A.官僚内部斗争集中在相位之争 B.专制权力得到进一步强化

C.宰相位尊权重的传统开始改变 D.监察官员与宰相权利对等

8.“时方镇阙守帅,稍命文臣权之,又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利用归公上而外权削矣。”其实质是

A.剥夺朝中大将的兵权 B.防止分裂割据

C.防止“陈桥兵变”重演 D.加强中央集权

9.北宋实行文臣做地方官的制度,其主要积极意义是

A.提高了官员的素质 B.增强了官府的职能

C.能够防止武人割据重演 D.减轻了人民的负担

10.谏官是中国古代历朝所设的评议朝政的官员。宋代以前,谏官主要评议皇帝得失,如唐代谏官魏征对唐太宗的劝谏 ;宋代以后,谏官主要评议宰相是非,这就将宰相置于言谏监督之中。宋代前后谏官职权的变化说明了

A.宰相职权受到严重削弱 B.宋代谏官的地位和职权下降

C.宋代皇权专制超过前代 D.宋代注重对宰相职权的监督

11.宋既“收其精兵”“制其钱谷” “稍夺其权” ,又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。这说明宋代

A.强化了君主专制 B.消除了地方藩镇割据

C.加强了中央集权 D.完善了地方行政制度

12.北宋真宗时期,将地处四川盆地一带的川峡路分为益州路、梓州路、利州路和夔州路, 合称“川峡四路”或 “四川路”,四川一词由此而来。这一做法

A.壮大了地方的割据力量 B.推动了中央集权逐渐加强

C.导致地方行政效率低下 D.加强了对西南地区的监管

13.北宋太宗时期,在枢密院历任长贰之职(正副职位)的19人之中,与太宗藩邸具有渊源关系的一共6人, 居三分之一;不过,若从曾经独自担任枢密院首长的官员来看,却共有5人之多。由此可知,宋太宗时期 枢密院长官的任用

A.打破了贵族政治的束缚 B.已经具备一定的民主色彩

C.证明了科举制度的完善 D.尚余浓厚的皇帝僚属属性

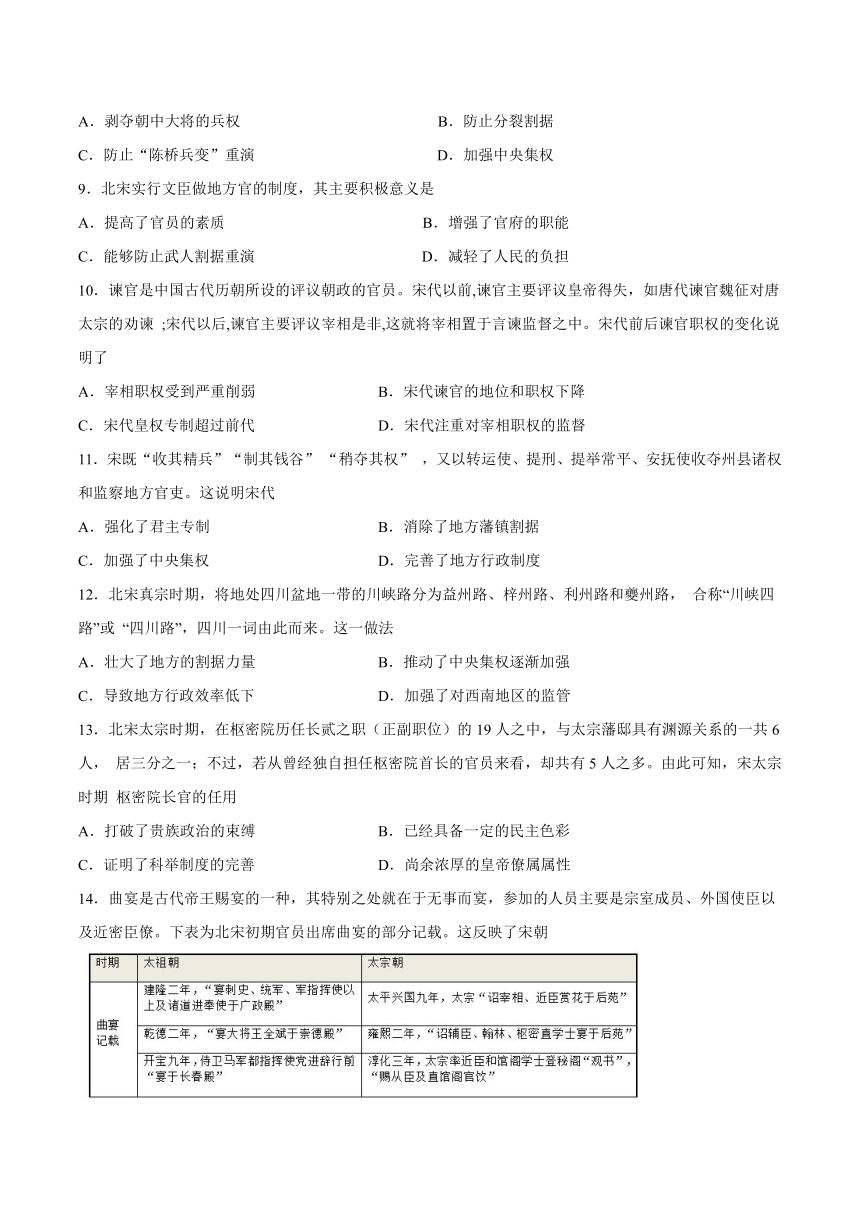

14.曲宴是古代帝王赐宴的一种,其特别之处就在于无事而宴,参加的人员主要是宗室成员、外国使臣以及近密臣僚。下表为北宋初期官员出席曲宴的部分记载。这反映了宋朝

A.边患问题得以解决 B.中央集权不断强化

C.科举制度日益完善 D.崇文抑武局面形成

15.宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将“圣旨”以“指挥”形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下和枢密院在接到皇帝的“指挥”后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下。这表明、宋代中枢机构

A.具有严密的运作程序 B.开始出现分权与制衡

C.有效制约了君主专制 D.相权受到进一步分割

16.宋代保留隋唐传统官称,仅代表资历、俸禄高低。文官有称为“职"的衔号,如殿阁学士、修撰等,其实际工作、权力则有差遣决定,多称为权知(或提举、提点)某机构事、充(或判、行等)某职之类,表示为临时委派之职事。此举意在

A.继承隋唐政治传统 B.防止官员专擅权力

C.提高士人政治地位 D.创新官员监察机制

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

材料 975年,宋太祖下诏:“向者登科(科举应考人被录取)名级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此后君王都沿用此制度,选拔有才干的贫寒士子充实官员队伍。……宋太宗时,“国家开贡举之门,广搜罗之路”,允许工商业者及“奇才异行、卓然不群者亦许解送”,以至于“工商之子亦登仕进之途”。

——摘自唐凯麟主编《中华民族道德生活史》

据材料,简述北宋初年在科举考试资格和录取方面的改革措施,并结合所学分析其作用。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 “窃惟朝廷从初散青苗钱之意,本以兼并之家放债取利,侵渔细民,故设此法,抑其豪夺,官借贷,薄收其利。今以一斗陈米散与饥民,却令纳小麦一斗八升七合五勺,或纳栗三斗,所取利约近一倍。向去物价转贵,则取利转多,虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重。”

——[北宋]司马光

材料二 在20世纪末提及王安石,我们只更感到惊异:在我们之前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当日世界里任何其他地方提出。当王安石对神宗赵顼说”不加税而国用足”,他无疑已经知道可以用信用贷款的办法刺激经济成长,当生产增加货物流通时,即使用同一税率也能在高额流通的流通状态里收到增税之成果。

——黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一分析司马光对王安石变法所持的态度,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“用信用贷款的办法刺激经济成长”的措施。谈谈王安石变法失败对你的启示。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 宋神宗曾说:“法出于道。人能体道,则立法足以尽事;立法不足以尽事,非事不可以立法也,盖立法者未善耳。”宋代的“祖宗之法”作为根本性的治国原则,本着“事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常”的精神,在行政管理上充分运用了制衡原则,中书门下、枢密院与三司各自行使独立职权,突出了国家政务的核心内容,职权与事权明确集中,官员的专业化程度较高。同时,“祖宗之法”也有深刻的负面影响,北宋中后期的党争问题、强敌当前收武将兵权的问题等,无不与宋代遵循“祖宗之法”的立国之策有密切联系。

——摘编自《中华文明史》

材料二 中国历史上,帝王的“共理”“共治”,本质是通过士大夫、借士大夫的能力来治理天下。政治的主导权掌握在帝王手中,朝政的走势在很大程度上取决于君主个人的好恶,这种状况在11世纪前期的北宋发生了深刻转变。

宋代士人们在谈及国家的政治取向、制度原则时,秉持“从义而不从君,从道而不从父,使君不陷于非义,父不入于非道。君有不义,不从也,而况于权臣乎!父有不义,不从也,而况于他人乎”的原则,认为“士之所宜学者,天下国家之用也”;士大夫以“公议”“天道”为旗帜,作为制约君主的力量,参与治理国家政事。宋太祖曾对臣僚说:“天下广大,卿等与朕共理。”皇帝必须与士大夫“共定国是”,成为君臣双方共同承认的原则——这是北宋政治史上一项具有突破性的大原则。

——摘编自《中华文明史》

(1)根据材料一,概括宋代政治制度的特点。结合所学知识,说明它对宋政府加强中央集权的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“皇帝必须与士大夫‘共定国是’”的原因。

20.“治与制”

材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

(1)依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施。

参考答案

1.A

【详解】

宋王朝采取重文轻武的国策,任用大量文官担任地方长官,是为了铲除藩镇割据的基础,以加强中央集权,故选A项:宋王朝采取这一策略是为了加强中央集权,而且“根除”地方腐败过于绝对,排除B项:在唐末五代藩镇割据阴影下建立的赵宋王朝,提高行政效率不可能成为政权建立初期的主要目的,排除C项:解决唐末弊政的最终目的也是为了加强中央集权,排除D项。故选A。

2.D

【详解】

由所学可知,范仲淹实行“庆历新政”,改革主要是从富国强兵,澄清吏治和整顿法治等方面进行,改革的中心问题是整顿吏治,在“庆历新政”期间,他主张大力整顿吏治,答案为D;ABC不属于范仲淹新政的措施,排除。

3.C

【详解】

辛弃疾是南宋著名词人,他的作品经常流露出对祖国山河分裂的悲痛,因此,张以宁用“英雄已尽中原泪”来纪念他;而绍兴和议后,南宋统治者偏安东南,无心统一,所以张以宁用“臣主原无北伐心”来讽刺南宋统治者的苟安,答案为C;AB为北宋时期的事件,排除;“臣主元无北伐心”表示南宋政权尚存,不愿北伐,与D相矛盾,排除。

4.A

【详解】

10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立辽政权,符合“西北望”故答案为A项;大理在北宋的南面,金在北宋的东北,不符题意,排除BC;蒙古政权建立于1206年,此时北宋灭亡,故排除D。

【点睛】

掌握与北宋并立的政权的地理位置和出现的时间。

5.A

【详解】

据材料“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”可知,宋朝统治者为避免五代藩镇之弊,把地方的军、政、财权收归中央,大大加强了中央集权,A符合题意;B不全面;C违背史实;D与材料不符。

6.B

【详解】

据材料“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”可知,本题的主人公是“赵匡胤”,陈桥兵变,黄袍加身,建立北宋,B正确;阿保机是契丹族首领,916年定都上京,建立辽国,A错误;阿骨打是女真族首领,1115年建立金朝,因此C错误;元昊是党项族首领,1044年定都兴庆府,建立西夏,因此D错误。

7.B

【详解】

材料内容主要反映了宋代御使与宰相的关系变化,以此说明相权的削弱,皇权的加强,说明专制权力得到进一步强化,故B选项正确;材料内容并未体现相位之争,故A选项错误;结合所学知识可知,西汉武帝设立中外朝制度,大大削弱了相权,开始改变宰相位尊权重的传统,故C选项错误;根据所学知识可知,至北宋中期,御史虽然可以监察宰相,但其权力仍小于宰相,故D选项不符合史实。

8.D

【详解】

依据材料结合所学可知,宋朝时在地方派文官担任地方长官的基础上,还设置负责监督的通判。又在地方上设置转运使,将州郡财富转运中央,以消除地方割据势力的物质基础。其实质是加强中央集权,因此D选项正确。A选项错误,宋太祖以“杯酒释兵权”的办法剥夺了朝中大将的兵权,与材料信息不符;B选项错误,防止分裂割据仅仅是北宋实行的这些措施的目的之一,不能说明其实质;C选项错误,“陈桥兵变”主要是因为大将兵权过重,与材料信息没有直接关系。故正确答案为D选项。

9.C

【详解】

结合所学可知,北宋任用文臣做地方长官,改变了武官任节度使的传统,削弱了地方势力,加强了中央集权,因此C选项正确。A选项错误,提高了官员的素质不是该制度的主要意义;B、D选项错误,实行文官做地方官的制度与增强官府的职能和减轻人民的负担无关。故正确答案为C选项。

10.C

【解析】

【详解】

根据题干结合所学可知,唐宋之际,谏官由评议皇帝到评议宰相反映了谏官对宰相的约束逐渐增强,有利于加强皇权,故C项正确。A项,题干反映谏官对宰相的监督制约,并未严重削弱宰相职权,排除。B项,题干旨在强调谏官对宰相的监督,且为历朝所设的评议朝政的官员,B项表述不符合主旨,排除。D项,题干信息反映唐宋时期皇权加强,相权削弱的现象,并非强调宋代宰相职权的约束,排除。

11.C

【详解】

根据材料“……又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。”可知,宋代加强了中央集权。故答案为C项;材料涉及中央与地方的关系,没有涉及君臣关系,排除A项;材料措施对地方藩镇割据的影响是大大减少,而非消除,排除B项;材料措施可能造成冗官冗费问题,而非完善了地方行政制度,排除D项。

12.D

【详解】

北宋真宗时期,将边远地区的川峡路一路分为四路,缩小了地方政府的管辖区域,从而削弱了地方势力,加强了中央政府对西南地区的监管,故选择D;地方区域缩小,削弱了地方根据势力,排除A;“逐渐加强”是一个渐进过程,材料无法体现,排除B;地方行政区域的大小与行政效率无关,排除C。

13.D

【详解】

枢密院长官中与太宗藩邸具有渊源关系的一共6人,而独自担任枢密院首长的官员人数有5人之多,说明太宗时期枢密院长官的选用多从太宗亲信僚属中擢用,即存在浓厚的皇帝僚属属性,D正确;太宗时期是官僚政治,排除A;枢密院长官的擢用充分体现了皇权的集中,而非民主,排除B;题干与科举制无关,排除C。

14.D

【详解】

由材料可知,宋太祖时期武将还能出席曲宴,但到了宋太宗时期,参加曲宴的就基本都是文臣了,这说明宋朝崇文抑武的局面逐步形成,故选D;宋朝边患频繁,其问题并未能得到有效解决,A项说法不符合史实,排除;材料并没有涉及对地方政治制度的描述,无法得出B项结论,排除;材料并没有说明科举考试的相关情形,无法得出C项结论,排除。

15.A

【详解】

从材料可以看出,宋代皇帝颁布“圣旨”必须经过中书省和枢官院。而中书门下和枢密院在下达执行过程中也要按照一定的程序进行,因此反映出宋代中枢机构具有严密的运作程序,A正确;宋代实行专制,没有分权与制衡,也无法制约皇权,排除BC项;材料没有体现对相权的分割,排除D项。

16.B

【详解】

根据材料“文官有称为“职"的衔号,如殿阁学士、修撰等,其实际工作、权力则有差遣决定,多称为权知”“表示为临时委派之职事”等信息可知,宋代分化事权,使其名与实分,以防止官员权力膨胀、专擅权力,B项正确;继承隋唐政治传统不符合材料“宋代保留隋唐传统官称,仅代表资历、俸禄高低”,A项错误;材料内容主要强调了宋代分化事权,使其名与实分,以防止官员专擅权力,没有强调提高士人政治地位的问题,C项错误;材料内容主要强调了为防止官员专擅权力而采取的措施,没有强调官员监察机制的创新,D项错误。

17.措施:考试资格方面,进一步放宽限制,传统受歧视的工商业者也可参加;录取方面,更多录取社会下层士人。作用:扩大了统治基础,加强了统治力量;社会成员身份趋于平等;推动崇文抑武局面形成;改变及第个人与家族的地位和经济状况;促进重农抑商思想观念发生变化;一批儒商诞生,提升中国商业文化。

【详解】

措施:依据材料“宋太宗时,‘国家开贡举之门,广搜罗之路’,允许工商业者及‘奇才异行、卓然不群者亦许解送’,以至于‘工商之子亦登仕进之途’”等信息,结合所学知识可知,北宋初年的科举考试资格进一步放宽限制,允许传统受歧视的工商业者参加;更多录取社会下层士人。作用:结合所学知识可知,北宋初年科举考试资格和录取范围的扩大,对于统治基础的加强、社会关系中的平等、崇文抑武局面的形成、社会阶层的流动和思想观念发的变化、儒商及中国商业文化的发展等多方面产生了重要影响。

18.(1)态度:反对变法。

原因:变法损害了保守派的利益;青苗法推行过程中确实出现了危害百姓的现象。

(2)措施:青苗法、农田水利法。启示:改革必然遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分认识到改革的复杂性和艰巨性;改革成败的关键要看其是否顺应历史潮流、其积极成果能否保留,不以改革者个人命运为转移;改革措施要针对实际情况,行之有效,推行过程中要用人得当;改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力等。

【详解】

(1)态度:依据材料“所取利约近一倍”“虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重”来看,司马光认为王安石变法存在一定弊端,因此持反对态度。原因:依据材料“以一斗陈米散与饥民……所取利约近一倍”来看,司马光认为青苗法推行过程中确实出现了危害百姓的现象;依据材料“虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重”并结合所学来看,王安石变法损害了保守派贵族的利益。

(2)措施:依据王安石变法的内容来看,青苗法规定在每年青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还;农田水利法规定鼓励垦荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资兴修水利,也可向州县政府贷款。因此,用信用贷款的办法刺激经济成长的措施有青苗法、农田水利法。启示:依据王安石变法的过程来看,改革必然遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分认识到改革的复杂性和艰巨性;依据王安石变法的措施结果来看,王安石变法的大部分措施最终被废除,可见改革成败的关键要看其是否顺应历史潮流、其积极成果能否保留,不以改革者个人命运为转移;依据王安石变法的推行来看,出现了用人不当的状况,因此改革措施要针对实际情况,行之有效,推行过程中要用人得当;依据王安石个人来看,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力等。

19.(1)特点:重视完善法制纲纪;政治运作程序更加理性、严密;行政管理上运用制衡原则,职权与事权明确集中。

影响:强调法制纲纪,有利于宋政府把兵权、财政权、行政权收归中央,加强中央集权,消除分裂割据的基础;造成“冗兵”“冗官”“冗费”和重文轻武及党争的局面。

(2)原因:宋朝统治者实行“重文轻武”的国策;统治者要倚重有责任感的士大夫阶层实现长治久安;在“尊王”的同时,士人群体整体追求建立理想的政治秩序,普遍拥有“以天下为己任”的政治担当。

【详解】

(1)第一小问,可依据材料一的内容从法制、政治运作程序、权力分配与制衡等方面概括;第二小问,在回答第一小问的基础上,从实际效果方面进行说明。

(2)结合材料二从宋朝的政治传统以及士大夫的责任感等方面进行概括。

20.(1)原因:秦亡于暴政,隋亡于频繁战争。措施:轻徭薄赋,休养生息。结果:都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。

(2)一方面削弱了地方势力,加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展;另一方面由于过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根。

【详解】

(1)原因:根据“乃举措太众、刑罚太极故也”得出秦亡于暴政,根据“自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师”得出隋亡于频繁战争。措施:结合所学可知,汉朝和唐朝吸收前代灭亡的教训,实行轻徭薄赋,休养生息。结果:结合所学可知,汉朝和唐朝初期都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。

(2)材料反映的是北宋加强中央集权的措施,结合所学,可从积极和消极两方面辩证评价,可从加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展分析其积极影响,可从过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根等分析其消极影响。

一、单选题

1.鉴于藩镇割据的历史教训,宋朝采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋朝采取这一策略的主要目的是

A.加强中央集权 B.根除地方腐败 C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

2.为改善北宋危机四伏的统治形势,范仲淹在新政中采取的措施是( )

A.解决农民的土地问题 B.大量裁减军队

C.彻底消除边患 D.大力整顿吏治

3.诗人张以宁过辛弃疾墓时赋诗云:“英雄已尽中原泪,臣主元无北伐心。”该诗反映的历史事实是( )

A.宋朝放弃收复燕云十六州 B.澶渊之盟,辽宋和议

C.绍兴和议,宋廷偏安 D.南宋灭亡,国家一统

4.北宋苏轼在《江城子·密州出猎》中写道:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”“天狼”借指当时与北宋并立的哪一少数民族政权( )

A.辽 B.大理

C.金 D.蒙古

5.朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”这段话说明宋朝

A.中央集权得到进一步加强 B.地方政府进一步收回财权

C.实行重武轻文政策 D.藩镇割据成为严重的社会问题

6.《剑桥插图中国史》一书中写道:“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”这反映的历史事件是

A.阿保机建立辽 B.赵匡胤建立北宋

C.阿骨打建立金 D.元昊建立西夏

7.北宋初期,御史弹劾官员时很少涉及宰相;到北宋中期,御史与宰相“分为敌垒,交战于庭”。这种现象反应的本质是

A.官僚内部斗争集中在相位之争 B.专制权力得到进一步强化

C.宰相位尊权重的传统开始改变 D.监察官员与宰相权利对等

8.“时方镇阙守帅,稍命文臣权之,又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利用归公上而外权削矣。”其实质是

A.剥夺朝中大将的兵权 B.防止分裂割据

C.防止“陈桥兵变”重演 D.加强中央集权

9.北宋实行文臣做地方官的制度,其主要积极意义是

A.提高了官员的素质 B.增强了官府的职能

C.能够防止武人割据重演 D.减轻了人民的负担

10.谏官是中国古代历朝所设的评议朝政的官员。宋代以前,谏官主要评议皇帝得失,如唐代谏官魏征对唐太宗的劝谏 ;宋代以后,谏官主要评议宰相是非,这就将宰相置于言谏监督之中。宋代前后谏官职权的变化说明了

A.宰相职权受到严重削弱 B.宋代谏官的地位和职权下降

C.宋代皇权专制超过前代 D.宋代注重对宰相职权的监督

11.宋既“收其精兵”“制其钱谷” “稍夺其权” ,又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。这说明宋代

A.强化了君主专制 B.消除了地方藩镇割据

C.加强了中央集权 D.完善了地方行政制度

12.北宋真宗时期,将地处四川盆地一带的川峡路分为益州路、梓州路、利州路和夔州路, 合称“川峡四路”或 “四川路”,四川一词由此而来。这一做法

A.壮大了地方的割据力量 B.推动了中央集权逐渐加强

C.导致地方行政效率低下 D.加强了对西南地区的监管

13.北宋太宗时期,在枢密院历任长贰之职(正副职位)的19人之中,与太宗藩邸具有渊源关系的一共6人, 居三分之一;不过,若从曾经独自担任枢密院首长的官员来看,却共有5人之多。由此可知,宋太宗时期 枢密院长官的任用

A.打破了贵族政治的束缚 B.已经具备一定的民主色彩

C.证明了科举制度的完善 D.尚余浓厚的皇帝僚属属性

14.曲宴是古代帝王赐宴的一种,其特别之处就在于无事而宴,参加的人员主要是宗室成员、外国使臣以及近密臣僚。下表为北宋初期官员出席曲宴的部分记载。这反映了宋朝

A.边患问题得以解决 B.中央集权不断强化

C.科举制度日益完善 D.崇文抑武局面形成

15.宋代皇帝不可未经中书门下(三省)和枢密院将“圣旨”以“指挥”形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下和枢密院在接到皇帝的“指挥”后也要参照前后敕令,审度可否,还要付录门下省审读,然后行下。这表明、宋代中枢机构

A.具有严密的运作程序 B.开始出现分权与制衡

C.有效制约了君主专制 D.相权受到进一步分割

16.宋代保留隋唐传统官称,仅代表资历、俸禄高低。文官有称为“职"的衔号,如殿阁学士、修撰等,其实际工作、权力则有差遣决定,多称为权知(或提举、提点)某机构事、充(或判、行等)某职之类,表示为临时委派之职事。此举意在

A.继承隋唐政治传统 B.防止官员专擅权力

C.提高士人政治地位 D.创新官员监察机制

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

材料 975年,宋太祖下诏:“向者登科(科举应考人被录取)名级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此后君王都沿用此制度,选拔有才干的贫寒士子充实官员队伍。……宋太宗时,“国家开贡举之门,广搜罗之路”,允许工商业者及“奇才异行、卓然不群者亦许解送”,以至于“工商之子亦登仕进之途”。

——摘自唐凯麟主编《中华民族道德生活史》

据材料,简述北宋初年在科举考试资格和录取方面的改革措施,并结合所学分析其作用。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 “窃惟朝廷从初散青苗钱之意,本以兼并之家放债取利,侵渔细民,故设此法,抑其豪夺,官借贷,薄收其利。今以一斗陈米散与饥民,却令纳小麦一斗八升七合五勺,或纳栗三斗,所取利约近一倍。向去物价转贵,则取利转多,虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重。”

——[北宋]司马光

材料二 在20世纪末提及王安石,我们只更感到惊异:在我们之前900年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当日世界里任何其他地方提出。当王安石对神宗赵顼说”不加税而国用足”,他无疑已经知道可以用信用贷款的办法刺激经济成长,当生产增加货物流通时,即使用同一税率也能在高额流通的流通状态里收到增税之成果。

——黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一分析司马光对王安石变法所持的态度,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“用信用贷款的办法刺激经济成长”的措施。谈谈王安石变法失败对你的启示。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 宋神宗曾说:“法出于道。人能体道,则立法足以尽事;立法不足以尽事,非事不可以立法也,盖立法者未善耳。”宋代的“祖宗之法”作为根本性的治国原则,本着“事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常”的精神,在行政管理上充分运用了制衡原则,中书门下、枢密院与三司各自行使独立职权,突出了国家政务的核心内容,职权与事权明确集中,官员的专业化程度较高。同时,“祖宗之法”也有深刻的负面影响,北宋中后期的党争问题、强敌当前收武将兵权的问题等,无不与宋代遵循“祖宗之法”的立国之策有密切联系。

——摘编自《中华文明史》

材料二 中国历史上,帝王的“共理”“共治”,本质是通过士大夫、借士大夫的能力来治理天下。政治的主导权掌握在帝王手中,朝政的走势在很大程度上取决于君主个人的好恶,这种状况在11世纪前期的北宋发生了深刻转变。

宋代士人们在谈及国家的政治取向、制度原则时,秉持“从义而不从君,从道而不从父,使君不陷于非义,父不入于非道。君有不义,不从也,而况于权臣乎!父有不义,不从也,而况于他人乎”的原则,认为“士之所宜学者,天下国家之用也”;士大夫以“公议”“天道”为旗帜,作为制约君主的力量,参与治理国家政事。宋太祖曾对臣僚说:“天下广大,卿等与朕共理。”皇帝必须与士大夫“共定国是”,成为君臣双方共同承认的原则——这是北宋政治史上一项具有突破性的大原则。

——摘编自《中华文明史》

(1)根据材料一,概括宋代政治制度的特点。结合所学知识,说明它对宋政府加强中央集权的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“皇帝必须与士大夫‘共定国是’”的原因。

20.“治与制”

材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

(1)依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施。

参考答案

1.A

【详解】

宋王朝采取重文轻武的国策,任用大量文官担任地方长官,是为了铲除藩镇割据的基础,以加强中央集权,故选A项:宋王朝采取这一策略是为了加强中央集权,而且“根除”地方腐败过于绝对,排除B项:在唐末五代藩镇割据阴影下建立的赵宋王朝,提高行政效率不可能成为政权建立初期的主要目的,排除C项:解决唐末弊政的最终目的也是为了加强中央集权,排除D项。故选A。

2.D

【详解】

由所学可知,范仲淹实行“庆历新政”,改革主要是从富国强兵,澄清吏治和整顿法治等方面进行,改革的中心问题是整顿吏治,在“庆历新政”期间,他主张大力整顿吏治,答案为D;ABC不属于范仲淹新政的措施,排除。

3.C

【详解】

辛弃疾是南宋著名词人,他的作品经常流露出对祖国山河分裂的悲痛,因此,张以宁用“英雄已尽中原泪”来纪念他;而绍兴和议后,南宋统治者偏安东南,无心统一,所以张以宁用“臣主原无北伐心”来讽刺南宋统治者的苟安,答案为C;AB为北宋时期的事件,排除;“臣主元无北伐心”表示南宋政权尚存,不愿北伐,与D相矛盾,排除。

4.A

【详解】

10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立辽政权,符合“西北望”故答案为A项;大理在北宋的南面,金在北宋的东北,不符题意,排除BC;蒙古政权建立于1206年,此时北宋灭亡,故排除D。

【点睛】

掌握与北宋并立的政权的地理位置和出现的时间。

5.A

【详解】

据材料“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了。”可知,宋朝统治者为避免五代藩镇之弊,把地方的军、政、财权收归中央,大大加强了中央集权,A符合题意;B不全面;C违背史实;D与材料不符。

6.B

【详解】

据材料“太祖原是后周的殿前禁军统领,禁军不愿听命于7岁的皇帝,遂拥立他为帝。”可知,本题的主人公是“赵匡胤”,陈桥兵变,黄袍加身,建立北宋,B正确;阿保机是契丹族首领,916年定都上京,建立辽国,A错误;阿骨打是女真族首领,1115年建立金朝,因此C错误;元昊是党项族首领,1044年定都兴庆府,建立西夏,因此D错误。

7.B

【详解】

材料内容主要反映了宋代御使与宰相的关系变化,以此说明相权的削弱,皇权的加强,说明专制权力得到进一步强化,故B选项正确;材料内容并未体现相位之争,故A选项错误;结合所学知识可知,西汉武帝设立中外朝制度,大大削弱了相权,开始改变宰相位尊权重的传统,故C选项错误;根据所学知识可知,至北宋中期,御史虽然可以监察宰相,但其权力仍小于宰相,故D选项不符合史实。

8.D

【详解】

依据材料结合所学可知,宋朝时在地方派文官担任地方长官的基础上,还设置负责监督的通判。又在地方上设置转运使,将州郡财富转运中央,以消除地方割据势力的物质基础。其实质是加强中央集权,因此D选项正确。A选项错误,宋太祖以“杯酒释兵权”的办法剥夺了朝中大将的兵权,与材料信息不符;B选项错误,防止分裂割据仅仅是北宋实行的这些措施的目的之一,不能说明其实质;C选项错误,“陈桥兵变”主要是因为大将兵权过重,与材料信息没有直接关系。故正确答案为D选项。

9.C

【详解】

结合所学可知,北宋任用文臣做地方长官,改变了武官任节度使的传统,削弱了地方势力,加强了中央集权,因此C选项正确。A选项错误,提高了官员的素质不是该制度的主要意义;B、D选项错误,实行文官做地方官的制度与增强官府的职能和减轻人民的负担无关。故正确答案为C选项。

10.C

【解析】

【详解】

根据题干结合所学可知,唐宋之际,谏官由评议皇帝到评议宰相反映了谏官对宰相的约束逐渐增强,有利于加强皇权,故C项正确。A项,题干反映谏官对宰相的监督制约,并未严重削弱宰相职权,排除。B项,题干旨在强调谏官对宰相的监督,且为历朝所设的评议朝政的官员,B项表述不符合主旨,排除。D项,题干信息反映唐宋时期皇权加强,相权削弱的现象,并非强调宋代宰相职权的约束,排除。

11.C

【详解】

根据材料“……又以转运使、提刑、提举常平、安抚使收夺州县诸权和监察地方官吏。”可知,宋代加强了中央集权。故答案为C项;材料涉及中央与地方的关系,没有涉及君臣关系,排除A项;材料措施对地方藩镇割据的影响是大大减少,而非消除,排除B项;材料措施可能造成冗官冗费问题,而非完善了地方行政制度,排除D项。

12.D

【详解】

北宋真宗时期,将边远地区的川峡路一路分为四路,缩小了地方政府的管辖区域,从而削弱了地方势力,加强了中央政府对西南地区的监管,故选择D;地方区域缩小,削弱了地方根据势力,排除A;“逐渐加强”是一个渐进过程,材料无法体现,排除B;地方行政区域的大小与行政效率无关,排除C。

13.D

【详解】

枢密院长官中与太宗藩邸具有渊源关系的一共6人,而独自担任枢密院首长的官员人数有5人之多,说明太宗时期枢密院长官的选用多从太宗亲信僚属中擢用,即存在浓厚的皇帝僚属属性,D正确;太宗时期是官僚政治,排除A;枢密院长官的擢用充分体现了皇权的集中,而非民主,排除B;题干与科举制无关,排除C。

14.D

【详解】

由材料可知,宋太祖时期武将还能出席曲宴,但到了宋太宗时期,参加曲宴的就基本都是文臣了,这说明宋朝崇文抑武的局面逐步形成,故选D;宋朝边患频繁,其问题并未能得到有效解决,A项说法不符合史实,排除;材料并没有涉及对地方政治制度的描述,无法得出B项结论,排除;材料并没有说明科举考试的相关情形,无法得出C项结论,排除。

15.A

【详解】

从材料可以看出,宋代皇帝颁布“圣旨”必须经过中书省和枢官院。而中书门下和枢密院在下达执行过程中也要按照一定的程序进行,因此反映出宋代中枢机构具有严密的运作程序,A正确;宋代实行专制,没有分权与制衡,也无法制约皇权,排除BC项;材料没有体现对相权的分割,排除D项。

16.B

【详解】

根据材料“文官有称为“职"的衔号,如殿阁学士、修撰等,其实际工作、权力则有差遣决定,多称为权知”“表示为临时委派之职事”等信息可知,宋代分化事权,使其名与实分,以防止官员权力膨胀、专擅权力,B项正确;继承隋唐政治传统不符合材料“宋代保留隋唐传统官称,仅代表资历、俸禄高低”,A项错误;材料内容主要强调了宋代分化事权,使其名与实分,以防止官员专擅权力,没有强调提高士人政治地位的问题,C项错误;材料内容主要强调了为防止官员专擅权力而采取的措施,没有强调官员监察机制的创新,D项错误。

17.措施:考试资格方面,进一步放宽限制,传统受歧视的工商业者也可参加;录取方面,更多录取社会下层士人。作用:扩大了统治基础,加强了统治力量;社会成员身份趋于平等;推动崇文抑武局面形成;改变及第个人与家族的地位和经济状况;促进重农抑商思想观念发生变化;一批儒商诞生,提升中国商业文化。

【详解】

措施:依据材料“宋太宗时,‘国家开贡举之门,广搜罗之路’,允许工商业者及‘奇才异行、卓然不群者亦许解送’,以至于‘工商之子亦登仕进之途’”等信息,结合所学知识可知,北宋初年的科举考试资格进一步放宽限制,允许传统受歧视的工商业者参加;更多录取社会下层士人。作用:结合所学知识可知,北宋初年科举考试资格和录取范围的扩大,对于统治基础的加强、社会关系中的平等、崇文抑武局面的形成、社会阶层的流动和思想观念发的变化、儒商及中国商业文化的发展等多方面产生了重要影响。

18.(1)态度:反对变法。

原因:变法损害了保守派的利益;青苗法推行过程中确实出现了危害百姓的现象。

(2)措施:青苗法、农田水利法。启示:改革必然遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分认识到改革的复杂性和艰巨性;改革成败的关键要看其是否顺应历史潮流、其积极成果能否保留,不以改革者个人命运为转移;改革措施要针对实际情况,行之有效,推行过程中要用人得当;改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力等。

【详解】

(1)态度:依据材料“所取利约近一倍”“虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重”来看,司马光认为王安石变法存在一定弊端,因此持反对态度。原因:依据材料“以一斗陈米散与饥民……所取利约近一倍”来看,司马光认为青苗法推行过程中确实出现了危害百姓的现象;依据材料“虽兼养之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重”并结合所学来看,王安石变法损害了保守派贵族的利益。

(2)措施:依据王安石变法的内容来看,青苗法规定在每年青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还;农田水利法规定鼓励垦荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资兴修水利,也可向州县政府贷款。因此,用信用贷款的办法刺激经济成长的措施有青苗法、农田水利法。启示:依据王安石变法的过程来看,改革必然遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分认识到改革的复杂性和艰巨性;依据王安石变法的措施结果来看,王安石变法的大部分措施最终被废除,可见改革成败的关键要看其是否顺应历史潮流、其积极成果能否保留,不以改革者个人命运为转移;依据王安石变法的推行来看,出现了用人不当的状况,因此改革措施要针对实际情况,行之有效,推行过程中要用人得当;依据王安石个人来看,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力等。

19.(1)特点:重视完善法制纲纪;政治运作程序更加理性、严密;行政管理上运用制衡原则,职权与事权明确集中。

影响:强调法制纲纪,有利于宋政府把兵权、财政权、行政权收归中央,加强中央集权,消除分裂割据的基础;造成“冗兵”“冗官”“冗费”和重文轻武及党争的局面。

(2)原因:宋朝统治者实行“重文轻武”的国策;统治者要倚重有责任感的士大夫阶层实现长治久安;在“尊王”的同时,士人群体整体追求建立理想的政治秩序,普遍拥有“以天下为己任”的政治担当。

【详解】

(1)第一小问,可依据材料一的内容从法制、政治运作程序、权力分配与制衡等方面概括;第二小问,在回答第一小问的基础上,从实际效果方面进行说明。

(2)结合材料二从宋朝的政治传统以及士大夫的责任感等方面进行概括。

20.(1)原因:秦亡于暴政,隋亡于频繁战争。措施:轻徭薄赋,休养生息。结果:都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。

(2)一方面削弱了地方势力,加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展;另一方面由于过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根。

【详解】

(1)原因:根据“乃举措太众、刑罚太极故也”得出秦亡于暴政,根据“自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师”得出隋亡于频繁战争。措施:结合所学可知,汉朝和唐朝吸收前代灭亡的教训,实行轻徭薄赋,休养生息。结果:结合所学可知,汉朝和唐朝初期都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。

(2)材料反映的是北宋加强中央集权的措施,结合所学,可从积极和消极两方面辩证评价,可从加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展分析其积极影响,可从过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根等分析其消极影响。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进