2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第11课辽宋夏金元的经济与社会 同步检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第11课辽宋夏金元的经济与社会 同步检测(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 163.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1065530011887200第11课辽宋夏金元的经济与社会同步检测

一、单选题

1.宋代私人编撰农书兴盛,并广为流传,既有综合性的《陈敷农书》,也有大量专业性农书如《橘录》、《笋谱》、《荔枝谱》等。这反映了宋代

A.农业生产的商品化发展 B.经济重心的南移

C.对农业科技的系统总结 D.农业技术水平领先

2.黄仁宇在《中国大历史》中提出“从经济方面来说,宋朝面临着中国有史以来最明显的进步。”其“最明显的进步”是出现了

A.灌溉工具风力水车 B.地域性的商人群体

C.资本主义生产关系 D.世界上最早的纸币

3.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代( )

A.产业的区域分工较鲜明 B.手工业产品主要用于出口

C.朝贡贸易得到一定发展 D.对外贸易成为经济的支柱

4.“宋代经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的‘商业革命’”。宋代“商业革命”的突出表现是指

A.一年两熟的稻麦复种制在南方相当普及

B.四川地区出现了世界最早的纸币

C.长江流域和太湖流域已成为全国最重要的粮仓

D.长安成为当时繁华的国际性大都会

5.宋代早市紧接夜市,因其凌晨营业,天明即散,故被时人形象地称为“鬼市”。“鬼市”不仅在都城里普遍存在,外地州县也是如此。这反映了宋代

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.商业的繁荣 D.经济重心南移完成

6.学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是

A.政权分立与民族融合 B.经济重心的南移和民族关系的发展

C.统一多民族国家的巩固 D.繁荣与开放的社会

7.广告的本质是传播,广告的灵魂是创意。据考证,叫卖广告最早在先秦已出现,到宋代我国的广告中以唱卖为主,“自隔宿及五更,沿门唱卖声,满街不绝”。叫卖配上词曲,曲牌中有《甜水令》、《包子令》等,韵味十足。结合材料,你认为造成宋代广告形式变化的主要原因是

A.商品经济的发展 B.市民通俗艺术的兴盛

C.商业的时空限制被打破 D.市民阶层广告意识的增强

8.北宋之前、正史中列传人物大多是北方人,入宋以后,南方入选人物的比例逐渐升高,在北宋后期甚至达到59.7%。这一现象出现的主要原因是

A.政治中心南迁的完成 B.经济重心的逐渐南移

C.精英阶层评价标准发生变化 D.封建统治集团社会基础扩大

9.下图是北宋纸币铜版拓片。正面上部有10枚方孔圆钱纹,中部有铭文“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见钱七百七十陌(同‘佰’)流转行使”。下部有一仓廪图,有三人正忙于搬运货物。由此可知当时

A.金融体系较为完善 B.活字印刷术水平高超

C.商品经济高度繁荣 D.纸币在市场广泛流通

10.宋徽宗时期,政府下令征收“侵街房廊钱”,即向侵占街道的店铺收税。这说明

①市坊制度崩溃

②当时的城市规划出现失控苗头

③宋代商业繁荣

④政府巧立名目,人民税负沉重

A.①②④ B.①②③

C.①③④ D.②③④

11.《宋史》记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色铭络线、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代( )

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.海外贸易繁荣兴盛

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D. 陆上丝绸之路兴盛

12.宋代,与“市”制相适应的“城郭”和“乡村”的分工结构崩溃,这不但使原有城市市区面积扩大,而且还催生了新型商业城市,城市供需的中心不断向农村扩散,城市网密度进一步增加。这说明宋代

A.新型商业城市增多 B.农产品的商品化程度提高

C.城市化进程加快 D.城市规模不断扩大

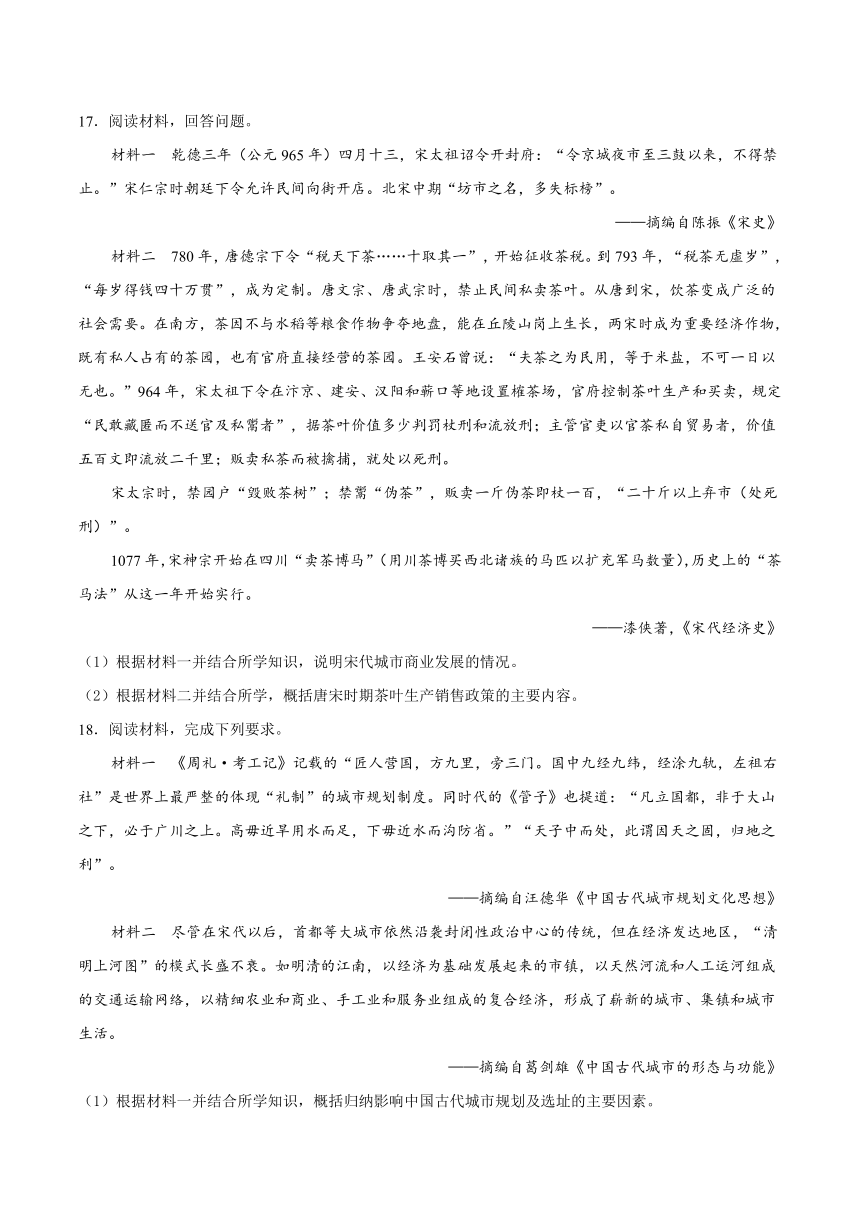

13.下列图片显示了宋代经济发展的相关状况。由此可见,当时

《清明上河图》中的骆驼商队 两宋时期的榷场 宋代海外贸易示意图

A.产业结构发生根本变革 B.国家经济集权日益加强

C.商帮推动了城市的繁荣 D.商品经济取得良好发展

14.驿站,古代供传递公文的人中途更换马匹和休息、住宿的地方。据《马可·波罗行纪》中记载,从大都有许多道路通往各省,按照市镇的位置,每条大路每隔大约25哩(英里)就有一座驿站,马可·波罗作为忽必烈的使者,正是通过这些驿站在中国各处旅行的。上述材料反映了

A.元朝战争频繁 B.元朝交通便捷

C.元朝商业繁荣 D.元朝农业发达

15.现在我国在促进对外经济贸易发展的同时,加强对进出口贸易的管理,严格海关报关制度。早在宋朝时期为了鼓励海外贸易,加强对海外贸易的管理,在主要港口所设立的机构是

A.安抚司 B.市舶司 C.转运司 D.理藩院

16.宋代时“坊市制”已经瓦解,商民们竞相开设商铺,各种“违章建筑”层出不穷,面对城市秩序混乱,宋朝政府专门设立“街道司”;为适应蓬勃发展起来的街市,宋政府还在街道两旁测量距离,竖立“表木”;徽宗时正式征收“侵街房廊钱”。这说明宋朝

A.商业的发展推动了城市管理的变化

B.市打破了时间和空间上的限制

C.为增加收入巧立名目收取杂税

D.商业发展不再受重农抑商政策限制

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 乾德三年(公元965年)四月十三,宋太祖诏令开封府:“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止。”宋仁宗时朝廷下令允许民间向街开店。北宋中期“坊市之名,多失标榜”。

——摘编自陈振《宋史》

材料二 780年,唐德宗下令“税天下茶……十取其一”,开始征收茶税。到793年,“税茶无虚岁”,“每岁得钱四十万贯”,成为定制。唐文宗、唐武宗时,禁止民间私卖茶叶。从唐到宋,饮茶变成广泛的社会需要。在南方,茶因不与水稻等粮食作物争夺地盘,能在丘陵山岗上生长,两宋时成为重要经济作物,既有私人占有的茶园,也有官府直接经营的茶园。王安石曾说:“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无也。”964年,宋太祖下令在汴京、建安、汉阳和蕲口等地设置榷茶场,官府控制茶叶生产和买卖,规定“民敢藏匿而不送官及私鬻者”,据茶叶价值多少判罚杖刑和流放刑;主管官吏以官茶私自贸易者,价值五百文即流放二千里;贩卖私茶而被擒捕,就处以死刑。

宋太宗时,禁园户“毁败茶树”;禁鬻“伪茶”,贩卖一斤伪茶即杖一百,“二十斤以上弃市(处死刑)”。

1077年,宋神宗开始在四川“卖茶博马”(用川茶博买西北诸族的马匹以扩充军马数量),历史上的“茶马法”从这一年开始实行。

——漆侠著,《宋代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代城市商业发展的情况。

(2)根据材料二并结合所学,概括唐宋时期茶叶生产销售政策的主要内容。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《周礼·考工记》记载的“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社”是世界上最严整的体现“礼制”的城市规划制度。同时代的《管子》也提道:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱用水而足,下毋近水而沟防省。”“天子中而处,此谓因天之固,归地之利”。

——摘编自汪德华《中国古代城市规划文化思想》

材料二 尽管在宋代以后,首都等大城市依然沿袭封闭性政治中心的传统,但在经济发达地区,“清明上河图”的模式长盛不衰。如明清的江南,以经济为基础发展起来的市镇,以天然河流和人工运河组成的交通运输网络,以精细农业和商业、手工业和服务业组成的复合经济,形成了崭新的城市、集镇和城市生活。

——摘编自葛剑雄《中国古代城市的形态与功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括归纳影响中国古代城市规划及选址的主要因素。

(2)根据材料二指出从宋代至明清,中国古代城市机能发生什么重大变化?结合所学指出这一变化的积极影响。

19.阅读材料,回答下列问题。

材料一 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——樊树志《国学十六讲》

材料二 老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭。苗绢已成空对喜,纳官还主外无多。

——(南宋)华岳《田家其三》

材料三 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

(1)据材料一概括北宋城市商业发展的表现。不能照抄原文

(2)据材料二归纳当时手工业经济发展的特点。

(3)据材料三概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(4)“18世纪的康乾盛世……实则正在滑向衰世凄凉”,你是否同意这一观点并从经济史的角度简单说明理由。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自仝晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料二并结合所学知识分析国民经济建设运动“收效甚微”的原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据材料结合所学可知,宋代大量专业性农书的出现,如《笋谱》《荔枝谱》等,说明宋代农业生产的商品化程度提高,A项正确;材料内容主要体现了宋代的农书,无法得出经济重心南移的结论,B项错误;材料内容主要体现了当时宋朝农业生产的商品化发展,没有体现农业科技的系统总结,C项错误;材料内容没有对宋朝与其他地区的农业技术水平的对比,无法得出宋代农业技术水平领先的结论,D项错误。

2.D

【详解】

宋代出现了世界上最早的纸币交子,这是当时经济领域的突出进步,D正确;风力水车是在明清时期出现的,排除A;地域性商人主要指的是明清时期的晋商和徽商,排除B;资本主义生产关系出现在明代中后期,排除C。

3.A

【详解】

据材料“北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心”“明州、泉州、广州造船业居世界首位”可知,宋代地域具有产业特色。A正确;‘瓷器大量运销国外’不等于产品主要用于出口,B排除;朝贡贸易不追求商业利润,材料反映的不属于朝贡贸易,C排除;材料主要强调宋朝手工业的发展和产业的区域分工,不是对外贸易的地位,D排除。故选A。

4.B

【详解】

两宋时期的社会经济繁荣,在“商业革命”中的突出表现是四川地区出现了世界最早的纸币“交子”。答案为B;AC是宋代农业发展的表现,不符合题意,排除;D是唐朝商业发展的表现,不符合题意,排除。

5.C

【详解】

结合所学可知,材料中的“市”指商业区。随着社会经济的发展,宋代的商业发展到新高度,一是表现在市上,从唐代的“市”“坊”分离,且“市”有时间限制,到宋代“市”“坊”合一,有“早市”“夜市”,体现了宋代商业的繁荣。答案为C;材料没有反映农业和手工业进步,排除AB;材料没有显示经济重心南移,D错误。

6.B

【详解】

辽、宋、夏、金、元时期北方的经济重心已经彻底转移到南方,南方成为全国重要的粮仓和经济发达地区;同时,这一时期汉族政权与各少数民族政权并立,相互之间有和平交往也有征战,客观上促进了民族关系的新发展。因此,这一时期的总体特征是经济重心的南移和民族关系的发展,故B符合题意;A项是魏晋南北朝的特征,C项是明清时期的特征,D项是隋唐的特征,故排除ACD。。

7.A

【详解】

结合所学内容可知,宋代广告形式的变化体现了商业经济的发展和繁荣,所以出现这种变化的原因应当选A项;市民通俗艺术的兴盛也是商品经济发展的结果,故排除B项;商业的时空限制被打破是商品经济发展繁荣的表现,排除C项;广告形式的变化与经济发展有关,而非广告意识的增强,排除D项。

8.B

【详解】

从材料可知,列入正史的南方人物逐渐增多甚至在北宋后期超过北方,这一现象实质反映了经济重心的南移带动文化重心的南移,故B项符合题意;北宋都城在河南开封仍在北方,故排除A项;北宋前后对精英阶层的评价标准没有变化,仍以儒家的标准评价,故排除C项;科举制使统治集团的社会基础扩大,材料中未体现,故排除D项。

【点睛】

本题解题的关键是紧扣材料信息“入宋以后,南方入选人物的比例逐渐升高”,学生应该结合所学知识从经济重心的南移的角度入手,即可排除无关选项。

9.C

【详解】

据材料“北宋纸币铜版拓片”及中部有铭文“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见钱七百七十陌(同‘佰’)流转行使”等信息可知,纸币发行并流转行使,这是商品经济发展的表现之一,故C正确;金融体系较为完善的说法过于绝对,排除A;活字印刷术水平高超的说法与材料无关,排除B;材料不能得出纸币在市场广泛流通的结论,排除D。

10.B

【详解】

据材料“即向侵占街道的店铺收税”可知,北宋商业不同于此前,而是沿街开设,这就大大促进了商业的繁荣,①市坊制度崩溃正确;但是这个问题也很严重,你不能到处摆摊,不给别人收入了,此前汴京人口很多,经常发生大火,而火龙队一般无法及时进入现场,②当时的城市规划出现失控苗头正确;据所学可知宋代商业繁荣,③正确;据材料可知。政府收的是“侵街房廊钱”, ④政府巧立名目,人民税负沉重说法错误;故选B。

11.B

【详解】

“大食”是古阿拉伯,“暹罗”今泰国。据材料可知,阿拉伯、泰国等国家与中国经济交流频繁,故B正确;材料反映的海外贸易,而商贸活动不再受官府的监管是指国内的商业活动,A不符题意;“朝贡”贸易体制指中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系,而早在宋朝以前就已存在,C错误;陆上丝绸之路是以长安为起点,经河西走廊、中亚、西亚并连接地中海的陆上通道,D与材料不符。

12.C

【详解】

宋代“原有城市市区面积扩大,而且还催生了新型商业城市……城市网密度进一步增加”,这说明宋代城市规模、新型商业城市、城市数量和分布都有明显增长,即城市化进程加快,故C正确;“催生了新型商业城市”说明新型商业城市增多,但这不是材料的主旨,故A错误;材料没有农产品商品化的信息,故B错误;“城市市区面积扩大”说明城市规模不断扩大,但这也不是材料主旨,故D错误。

13.D

【详解】

“《清明上河图》中的骆驼商队”是宋代开封城对外交流的证明,“两宋时期的榷场”反映了边境贸易的发展,“宋代海外贸易示意图”呈现了对外贸易的繁荣,这些都是宋代商品经济取得良好发展的体现,故选D项;宋代依然是以小农经济为主的产业结构,并未发生根本变革,排除A项;仅从对外贸易的发展无法看出国家经济集权,且材料并未提及其他时期,“日益加强”的说法也无从体现,排除B项;商帮产生于明清时期,与材料时间不符,排除C项。

14.B

【详解】

元朝时期,从首都出发,有许多道路通往各省,道路上每隔大约25英里就有一座驿站,为公务人员提供更换马匹和休息、住宿等服务,反映了元朝交通的便捷,B项符合题意;材料不能说明元朝战争频繁,A项错误;商业繁荣与材料内容不符,C项错误;农业发达在材料中没有体现,D项不符合题意。

15.B

【详解】

结合所学知识可知,宋朝政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。选项B符合题意;选项ACD与海外贸易没有关系,故排除ACD项。

16.A

【详解】

由材料“宋代时‘坊市制’已经瓦解……宋朝政府专门设立‘街道司’”“为适应蓬勃发展起来的街市,宋政府还在街道两旁测量距离”等信息可知,商业的发展推动了城市管理的变化,故选A;材料并未体现市在时间上的突破,排除B;材料中政府的做法是必要的城市管理措施,而不是巧立名目收取杂税,排除C;宋代依然固守重衣抑商政策,商业的发展依然受到封建政府的限制,排除D。

17.(1)政府政策限制的放松;宋代城市商业繁荣;城市中出现夜市(或打破时间限制);城市中打破坊市界限,出现街市(或空间限制打破);商业流通中出现纸币。

(2)唐代,开始征收茶税,建立国家垄断销售的专利制度(或官府控制茶叶贸易)。宋代,设置专门机构管理茶叶的生产销售;用严格的法制加强茶叶专卖制度(或用法律手段维持茶叶的生产和销售市场);开始与少数民族进行茶马贸易。

【详解】

(1)情况:根据材料“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止”可归纳出政府政策限制的放松;结合所学知识可知,宋代城市商业繁荣;城市中出现夜市(或打破时间限制);城市中打破坊市界限,出现街市(或空间限制打破);商业流通中出现纸币。

(2)内容:根据材料“ 780年,唐德宗下令‘税天下茶……十取其一’”“唐文宗、唐武宗时,禁止民间私卖茶叶”可归纳出唐代开始征收茶税,建立国家垄断销售的专利制度;根据材料“宋太祖下令在汴京、建安、汉阳和蕲口等地设置榷茶场,官府控制茶叶生产和买卖”可归纳出宋朝设置专门机构管理茶叶的生产销售;根据材料“主管官吏以官茶私自贸易者,价值五百文即流放二千里”可归纳出用严格的法制加强茶叶专卖制度;根据材料“用川茶博买西北诸族的马匹以扩充军马数量”可归纳出开始与少数民族进行茶马贸易。

18.(1)主要因素:宗法分封、传统礼制的影响;地理环境因素的考量;儒家“天人合一”思想观念的影响。

(2)机能变化:江南部分城市(镇)以经济功能为主。

积极影响:促进商品经济的发展;反专制反传统的新思想萌生;以《清明上河图》为代表的风俗画出现,宋词、元曲、章回小说等新的文学形式不断涌现。

【详解】

(1)“主要因素”,根据材料一“‘左祖右社’是世界上最严整的体现‘礼制’的城市规划制度”得出:宗法分封、传统礼制的影响;由材料信息“非于大山之下,必于广川之上”得出:地理环境因素的考量;由材料信息“天子中而处,此谓因天之固,归地之利”得出:儒家“天人合一”思想观念的影响。

(2)“变化”,根据材料二“如明清的江南,以经济为基础发展起来的市镇,以天然河流和人工运河组成的交通运输网络,以精细农业和商业、手工业和服务业组成的复合经济,形成了崭新的城市、集镇和城市生活”得出:江南部分城市(镇)以经济功能为主。“积极影响”,依据所学知识得出:促进商品经济的发展、反专制反传统的新思想萌生、以《清明上河图》为代表的风俗画出现、宋词等新的文学形式不断涌现等。

19.(1)表现:城市经济功能增加;服务设施完备;商业活动突破时间限制。

(2)特点:手工业在家庭中进行。

(3)变化:私营手工业占据主导地位;出现资本主义萌芽。

(4)同意。理由:明清实行重农抑商政策、海禁政策,严重阻碍了新经济因素的成长;自然经济仍占主导地位。不同意。理由:明清农耕文明高度发达,仍处于世界领先地位;商品经济繁荣,资本主义萌芽缓慢发展。

【详解】

(1)表现:材料“开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易”体现的是城市的经济功能突出和服务设施齐全;材料“……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业”体现的是商业活动突破时间限制。

(2)特点:根据材料“老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭”可归纳出手工业在家庭中进行。

(3)变化:根据材料“民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位”可归纳出私营手工业占据主导地位;根据材料“……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期‘资本家’”可归纳出出现资本主义萌芽。

(4)观点及理由:结合所学知识可知,如同意这种观点,其理由如下:明清实行重农抑商政策、海禁政策,严重阻碍了新经济因素的成长;自然经济仍占主导地位。如不同意这种观点,其理由如下:明清农耕文明高度发达,仍处于世界领先地位;商品经济繁荣,资本主义萌芽缓慢发展。

20.(1)特点:整体有所发展,但部分地区生产力水平低,区域发展不平衡:(答出“部分地区生产力水平低”或“区域发展不平衡”均可得分,其他答案不给分)大部分农民处于贫困状态,生活水平低下:农村商业发展受阻。

(2)措施:成立专门领导机构;裁废苛捐杂税,减轻农民负担:构建现代农业救灾体系(答出“改变传统救灾方式”或者“利用灾民进行灾后重建”也可以得分,其他答案不给分);组织农业合作社(或推行农民合作运动)。

(3)原因:经济整体发展水平低,政府财政困难:国民政府的腐败:社会动荡不安:帝国主义侵略(或日本侵华,民族危机加深)等。

【详解】

(1)“特点”,根据材料一信息“宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程”得出:整体有所发展,但部分地区生产力水平低,区域发展不平衡:由材料信息“在许多地区,‘百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九’”得出:大部分农民处于贫困状态,生活水平低下:由材料信息“活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象”并结合所学知识概括得出:农村商业发展受阻。

(2)“主要措施”,根据材料二信息“国民政府成立了‘农村复兴委员会’,开始进行农业建设运动”得出:成立专门领导机构;由材料信息“国民政府裁废苛捐杂税5200多种”得出:裁废苛捐杂税,减轻农民负担;由材料信息“面对灾荒,政府用‘灾民之壮者’修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效”得出:利用灾民进行灾后重建;由材料信息“1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作”得出:组织农业合作社。

(3)“原因”,根据材料二信息“国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力”得出:政府财政困难、国民政府的腐败;结合所学知识从经济整体发展水平低、社会动荡不安、帝国主义侵略等角度补充。

一、单选题

1.宋代私人编撰农书兴盛,并广为流传,既有综合性的《陈敷农书》,也有大量专业性农书如《橘录》、《笋谱》、《荔枝谱》等。这反映了宋代

A.农业生产的商品化发展 B.经济重心的南移

C.对农业科技的系统总结 D.农业技术水平领先

2.黄仁宇在《中国大历史》中提出“从经济方面来说,宋朝面临着中国有史以来最明显的进步。”其“最明显的进步”是出现了

A.灌溉工具风力水车 B.地域性的商人群体

C.资本主义生产关系 D.世界上最早的纸币

3.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代( )

A.产业的区域分工较鲜明 B.手工业产品主要用于出口

C.朝贡贸易得到一定发展 D.对外贸易成为经济的支柱

4.“宋代经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的‘商业革命’”。宋代“商业革命”的突出表现是指

A.一年两熟的稻麦复种制在南方相当普及

B.四川地区出现了世界最早的纸币

C.长江流域和太湖流域已成为全国最重要的粮仓

D.长安成为当时繁华的国际性大都会

5.宋代早市紧接夜市,因其凌晨营业,天明即散,故被时人形象地称为“鬼市”。“鬼市”不仅在都城里普遍存在,外地州县也是如此。这反映了宋代

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.商业的繁荣 D.经济重心南移完成

6.学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是

A.政权分立与民族融合 B.经济重心的南移和民族关系的发展

C.统一多民族国家的巩固 D.繁荣与开放的社会

7.广告的本质是传播,广告的灵魂是创意。据考证,叫卖广告最早在先秦已出现,到宋代我国的广告中以唱卖为主,“自隔宿及五更,沿门唱卖声,满街不绝”。叫卖配上词曲,曲牌中有《甜水令》、《包子令》等,韵味十足。结合材料,你认为造成宋代广告形式变化的主要原因是

A.商品经济的发展 B.市民通俗艺术的兴盛

C.商业的时空限制被打破 D.市民阶层广告意识的增强

8.北宋之前、正史中列传人物大多是北方人,入宋以后,南方入选人物的比例逐渐升高,在北宋后期甚至达到59.7%。这一现象出现的主要原因是

A.政治中心南迁的完成 B.经济重心的逐渐南移

C.精英阶层评价标准发生变化 D.封建统治集团社会基础扩大

9.下图是北宋纸币铜版拓片。正面上部有10枚方孔圆钱纹,中部有铭文“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见钱七百七十陌(同‘佰’)流转行使”。下部有一仓廪图,有三人正忙于搬运货物。由此可知当时

A.金融体系较为完善 B.活字印刷术水平高超

C.商品经济高度繁荣 D.纸币在市场广泛流通

10.宋徽宗时期,政府下令征收“侵街房廊钱”,即向侵占街道的店铺收税。这说明

①市坊制度崩溃

②当时的城市规划出现失控苗头

③宋代商业繁荣

④政府巧立名目,人民税负沉重

A.①②④ B.①②③

C.①③④ D.②③④

11.《宋史》记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色铭络线、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代( )

A.商贸活动不再受到官府的监管 B.海外贸易繁荣兴盛

C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 D. 陆上丝绸之路兴盛

12.宋代,与“市”制相适应的“城郭”和“乡村”的分工结构崩溃,这不但使原有城市市区面积扩大,而且还催生了新型商业城市,城市供需的中心不断向农村扩散,城市网密度进一步增加。这说明宋代

A.新型商业城市增多 B.农产品的商品化程度提高

C.城市化进程加快 D.城市规模不断扩大

13.下列图片显示了宋代经济发展的相关状况。由此可见,当时

《清明上河图》中的骆驼商队 两宋时期的榷场 宋代海外贸易示意图

A.产业结构发生根本变革 B.国家经济集权日益加强

C.商帮推动了城市的繁荣 D.商品经济取得良好发展

14.驿站,古代供传递公文的人中途更换马匹和休息、住宿的地方。据《马可·波罗行纪》中记载,从大都有许多道路通往各省,按照市镇的位置,每条大路每隔大约25哩(英里)就有一座驿站,马可·波罗作为忽必烈的使者,正是通过这些驿站在中国各处旅行的。上述材料反映了

A.元朝战争频繁 B.元朝交通便捷

C.元朝商业繁荣 D.元朝农业发达

15.现在我国在促进对外经济贸易发展的同时,加强对进出口贸易的管理,严格海关报关制度。早在宋朝时期为了鼓励海外贸易,加强对海外贸易的管理,在主要港口所设立的机构是

A.安抚司 B.市舶司 C.转运司 D.理藩院

16.宋代时“坊市制”已经瓦解,商民们竞相开设商铺,各种“违章建筑”层出不穷,面对城市秩序混乱,宋朝政府专门设立“街道司”;为适应蓬勃发展起来的街市,宋政府还在街道两旁测量距离,竖立“表木”;徽宗时正式征收“侵街房廊钱”。这说明宋朝

A.商业的发展推动了城市管理的变化

B.市打破了时间和空间上的限制

C.为增加收入巧立名目收取杂税

D.商业发展不再受重农抑商政策限制

二、材料分析题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 乾德三年(公元965年)四月十三,宋太祖诏令开封府:“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止。”宋仁宗时朝廷下令允许民间向街开店。北宋中期“坊市之名,多失标榜”。

——摘编自陈振《宋史》

材料二 780年,唐德宗下令“税天下茶……十取其一”,开始征收茶税。到793年,“税茶无虚岁”,“每岁得钱四十万贯”,成为定制。唐文宗、唐武宗时,禁止民间私卖茶叶。从唐到宋,饮茶变成广泛的社会需要。在南方,茶因不与水稻等粮食作物争夺地盘,能在丘陵山岗上生长,两宋时成为重要经济作物,既有私人占有的茶园,也有官府直接经营的茶园。王安石曾说:“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无也。”964年,宋太祖下令在汴京、建安、汉阳和蕲口等地设置榷茶场,官府控制茶叶生产和买卖,规定“民敢藏匿而不送官及私鬻者”,据茶叶价值多少判罚杖刑和流放刑;主管官吏以官茶私自贸易者,价值五百文即流放二千里;贩卖私茶而被擒捕,就处以死刑。

宋太宗时,禁园户“毁败茶树”;禁鬻“伪茶”,贩卖一斤伪茶即杖一百,“二十斤以上弃市(处死刑)”。

1077年,宋神宗开始在四川“卖茶博马”(用川茶博买西北诸族的马匹以扩充军马数量),历史上的“茶马法”从这一年开始实行。

——漆侠著,《宋代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代城市商业发展的情况。

(2)根据材料二并结合所学,概括唐宋时期茶叶生产销售政策的主要内容。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《周礼·考工记》记载的“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社”是世界上最严整的体现“礼制”的城市规划制度。同时代的《管子》也提道:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱用水而足,下毋近水而沟防省。”“天子中而处,此谓因天之固,归地之利”。

——摘编自汪德华《中国古代城市规划文化思想》

材料二 尽管在宋代以后,首都等大城市依然沿袭封闭性政治中心的传统,但在经济发达地区,“清明上河图”的模式长盛不衰。如明清的江南,以经济为基础发展起来的市镇,以天然河流和人工运河组成的交通运输网络,以精细农业和商业、手工业和服务业组成的复合经济,形成了崭新的城市、集镇和城市生活。

——摘编自葛剑雄《中国古代城市的形态与功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括归纳影响中国古代城市规划及选址的主要因素。

(2)根据材料二指出从宋代至明清,中国古代城市机能发生什么重大变化?结合所学指出这一变化的积极影响。

19.阅读材料,回答下列问题。

材料一 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——樊树志《国学十六讲》

材料二 老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭。苗绢已成空对喜,纳官还主外无多。

——(南宋)华岳《田家其三》

材料三 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

(1)据材料一概括北宋城市商业发展的表现。不能照抄原文

(2)据材料二归纳当时手工业经济发展的特点。

(3)据材料三概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(4)“18世纪的康乾盛世……实则正在滑向衰世凄凉”,你是否同意这一观点并从经济史的角度简单说明理由。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自仝晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料二并结合所学知识分析国民经济建设运动“收效甚微”的原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据材料结合所学可知,宋代大量专业性农书的出现,如《笋谱》《荔枝谱》等,说明宋代农业生产的商品化程度提高,A项正确;材料内容主要体现了宋代的农书,无法得出经济重心南移的结论,B项错误;材料内容主要体现了当时宋朝农业生产的商品化发展,没有体现农业科技的系统总结,C项错误;材料内容没有对宋朝与其他地区的农业技术水平的对比,无法得出宋代农业技术水平领先的结论,D项错误。

2.D

【详解】

宋代出现了世界上最早的纸币交子,这是当时经济领域的突出进步,D正确;风力水车是在明清时期出现的,排除A;地域性商人主要指的是明清时期的晋商和徽商,排除B;资本主义生产关系出现在明代中后期,排除C。

3.A

【详解】

据材料“北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心”“明州、泉州、广州造船业居世界首位”可知,宋代地域具有产业特色。A正确;‘瓷器大量运销国外’不等于产品主要用于出口,B排除;朝贡贸易不追求商业利润,材料反映的不属于朝贡贸易,C排除;材料主要强调宋朝手工业的发展和产业的区域分工,不是对外贸易的地位,D排除。故选A。

4.B

【详解】

两宋时期的社会经济繁荣,在“商业革命”中的突出表现是四川地区出现了世界最早的纸币“交子”。答案为B;AC是宋代农业发展的表现,不符合题意,排除;D是唐朝商业发展的表现,不符合题意,排除。

5.C

【详解】

结合所学可知,材料中的“市”指商业区。随着社会经济的发展,宋代的商业发展到新高度,一是表现在市上,从唐代的“市”“坊”分离,且“市”有时间限制,到宋代“市”“坊”合一,有“早市”“夜市”,体现了宋代商业的繁荣。答案为C;材料没有反映农业和手工业进步,排除AB;材料没有显示经济重心南移,D错误。

6.B

【详解】

辽、宋、夏、金、元时期北方的经济重心已经彻底转移到南方,南方成为全国重要的粮仓和经济发达地区;同时,这一时期汉族政权与各少数民族政权并立,相互之间有和平交往也有征战,客观上促进了民族关系的新发展。因此,这一时期的总体特征是经济重心的南移和民族关系的发展,故B符合题意;A项是魏晋南北朝的特征,C项是明清时期的特征,D项是隋唐的特征,故排除ACD。。

7.A

【详解】

结合所学内容可知,宋代广告形式的变化体现了商业经济的发展和繁荣,所以出现这种变化的原因应当选A项;市民通俗艺术的兴盛也是商品经济发展的结果,故排除B项;商业的时空限制被打破是商品经济发展繁荣的表现,排除C项;广告形式的变化与经济发展有关,而非广告意识的增强,排除D项。

8.B

【详解】

从材料可知,列入正史的南方人物逐渐增多甚至在北宋后期超过北方,这一现象实质反映了经济重心的南移带动文化重心的南移,故B项符合题意;北宋都城在河南开封仍在北方,故排除A项;北宋前后对精英阶层的评价标准没有变化,仍以儒家的标准评价,故排除C项;科举制使统治集团的社会基础扩大,材料中未体现,故排除D项。

【点睛】

本题解题的关键是紧扣材料信息“入宋以后,南方入选人物的比例逐渐升高”,学生应该结合所学知识从经济重心的南移的角度入手,即可排除无关选项。

9.C

【详解】

据材料“北宋纸币铜版拓片”及中部有铭文“除四川外,许于诸路州县公私从便主管并同见钱七百七十陌(同‘佰’)流转行使”等信息可知,纸币发行并流转行使,这是商品经济发展的表现之一,故C正确;金融体系较为完善的说法过于绝对,排除A;活字印刷术水平高超的说法与材料无关,排除B;材料不能得出纸币在市场广泛流通的结论,排除D。

10.B

【详解】

据材料“即向侵占街道的店铺收税”可知,北宋商业不同于此前,而是沿街开设,这就大大促进了商业的繁荣,①市坊制度崩溃正确;但是这个问题也很严重,你不能到处摆摊,不给别人收入了,此前汴京人口很多,经常发生大火,而火龙队一般无法及时进入现场,②当时的城市规划出现失控苗头正确;据所学可知宋代商业繁荣,③正确;据材料可知。政府收的是“侵街房廊钱”, ④政府巧立名目,人民税负沉重说法错误;故选B。

11.B

【详解】

“大食”是古阿拉伯,“暹罗”今泰国。据材料可知,阿拉伯、泰国等国家与中国经济交流频繁,故B正确;材料反映的海外贸易,而商贸活动不再受官府的监管是指国内的商业活动,A不符题意;“朝贡”贸易体制指中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系,而早在宋朝以前就已存在,C错误;陆上丝绸之路是以长安为起点,经河西走廊、中亚、西亚并连接地中海的陆上通道,D与材料不符。

12.C

【详解】

宋代“原有城市市区面积扩大,而且还催生了新型商业城市……城市网密度进一步增加”,这说明宋代城市规模、新型商业城市、城市数量和分布都有明显增长,即城市化进程加快,故C正确;“催生了新型商业城市”说明新型商业城市增多,但这不是材料的主旨,故A错误;材料没有农产品商品化的信息,故B错误;“城市市区面积扩大”说明城市规模不断扩大,但这也不是材料主旨,故D错误。

13.D

【详解】

“《清明上河图》中的骆驼商队”是宋代开封城对外交流的证明,“两宋时期的榷场”反映了边境贸易的发展,“宋代海外贸易示意图”呈现了对外贸易的繁荣,这些都是宋代商品经济取得良好发展的体现,故选D项;宋代依然是以小农经济为主的产业结构,并未发生根本变革,排除A项;仅从对外贸易的发展无法看出国家经济集权,且材料并未提及其他时期,“日益加强”的说法也无从体现,排除B项;商帮产生于明清时期,与材料时间不符,排除C项。

14.B

【详解】

元朝时期,从首都出发,有许多道路通往各省,道路上每隔大约25英里就有一座驿站,为公务人员提供更换马匹和休息、住宿等服务,反映了元朝交通的便捷,B项符合题意;材料不能说明元朝战争频繁,A项错误;商业繁荣与材料内容不符,C项错误;农业发达在材料中没有体现,D项不符合题意。

15.B

【详解】

结合所学知识可知,宋朝政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。选项B符合题意;选项ACD与海外贸易没有关系,故排除ACD项。

16.A

【详解】

由材料“宋代时‘坊市制’已经瓦解……宋朝政府专门设立‘街道司’”“为适应蓬勃发展起来的街市,宋政府还在街道两旁测量距离”等信息可知,商业的发展推动了城市管理的变化,故选A;材料并未体现市在时间上的突破,排除B;材料中政府的做法是必要的城市管理措施,而不是巧立名目收取杂税,排除C;宋代依然固守重衣抑商政策,商业的发展依然受到封建政府的限制,排除D。

17.(1)政府政策限制的放松;宋代城市商业繁荣;城市中出现夜市(或打破时间限制);城市中打破坊市界限,出现街市(或空间限制打破);商业流通中出现纸币。

(2)唐代,开始征收茶税,建立国家垄断销售的专利制度(或官府控制茶叶贸易)。宋代,设置专门机构管理茶叶的生产销售;用严格的法制加强茶叶专卖制度(或用法律手段维持茶叶的生产和销售市场);开始与少数民族进行茶马贸易。

【详解】

(1)情况:根据材料“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止”可归纳出政府政策限制的放松;结合所学知识可知,宋代城市商业繁荣;城市中出现夜市(或打破时间限制);城市中打破坊市界限,出现街市(或空间限制打破);商业流通中出现纸币。

(2)内容:根据材料“ 780年,唐德宗下令‘税天下茶……十取其一’”“唐文宗、唐武宗时,禁止民间私卖茶叶”可归纳出唐代开始征收茶税,建立国家垄断销售的专利制度;根据材料“宋太祖下令在汴京、建安、汉阳和蕲口等地设置榷茶场,官府控制茶叶生产和买卖”可归纳出宋朝设置专门机构管理茶叶的生产销售;根据材料“主管官吏以官茶私自贸易者,价值五百文即流放二千里”可归纳出用严格的法制加强茶叶专卖制度;根据材料“用川茶博买西北诸族的马匹以扩充军马数量”可归纳出开始与少数民族进行茶马贸易。

18.(1)主要因素:宗法分封、传统礼制的影响;地理环境因素的考量;儒家“天人合一”思想观念的影响。

(2)机能变化:江南部分城市(镇)以经济功能为主。

积极影响:促进商品经济的发展;反专制反传统的新思想萌生;以《清明上河图》为代表的风俗画出现,宋词、元曲、章回小说等新的文学形式不断涌现。

【详解】

(1)“主要因素”,根据材料一“‘左祖右社’是世界上最严整的体现‘礼制’的城市规划制度”得出:宗法分封、传统礼制的影响;由材料信息“非于大山之下,必于广川之上”得出:地理环境因素的考量;由材料信息“天子中而处,此谓因天之固,归地之利”得出:儒家“天人合一”思想观念的影响。

(2)“变化”,根据材料二“如明清的江南,以经济为基础发展起来的市镇,以天然河流和人工运河组成的交通运输网络,以精细农业和商业、手工业和服务业组成的复合经济,形成了崭新的城市、集镇和城市生活”得出:江南部分城市(镇)以经济功能为主。“积极影响”,依据所学知识得出:促进商品经济的发展、反专制反传统的新思想萌生、以《清明上河图》为代表的风俗画出现、宋词等新的文学形式不断涌现等。

19.(1)表现:城市经济功能增加;服务设施完备;商业活动突破时间限制。

(2)特点:手工业在家庭中进行。

(3)变化:私营手工业占据主导地位;出现资本主义萌芽。

(4)同意。理由:明清实行重农抑商政策、海禁政策,严重阻碍了新经济因素的成长;自然经济仍占主导地位。不同意。理由:明清农耕文明高度发达,仍处于世界领先地位;商品经济繁荣,资本主义萌芽缓慢发展。

【详解】

(1)表现:材料“开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、萘等各类商品贸易”体现的是城市的经济功能突出和服务设施齐全;材料“……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业”体现的是商业活动突破时间限制。

(2)特点:根据材料“老农锄水子收禾,老妇攀机女掷梭”可归纳出手工业在家庭中进行。

(3)变化:根据材料“民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位”可归纳出私营手工业占据主导地位;根据材料“……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期‘资本家’”可归纳出出现资本主义萌芽。

(4)观点及理由:结合所学知识可知,如同意这种观点,其理由如下:明清实行重农抑商政策、海禁政策,严重阻碍了新经济因素的成长;自然经济仍占主导地位。如不同意这种观点,其理由如下:明清农耕文明高度发达,仍处于世界领先地位;商品经济繁荣,资本主义萌芽缓慢发展。

20.(1)特点:整体有所发展,但部分地区生产力水平低,区域发展不平衡:(答出“部分地区生产力水平低”或“区域发展不平衡”均可得分,其他答案不给分)大部分农民处于贫困状态,生活水平低下:农村商业发展受阻。

(2)措施:成立专门领导机构;裁废苛捐杂税,减轻农民负担:构建现代农业救灾体系(答出“改变传统救灾方式”或者“利用灾民进行灾后重建”也可以得分,其他答案不给分);组织农业合作社(或推行农民合作运动)。

(3)原因:经济整体发展水平低,政府财政困难:国民政府的腐败:社会动荡不安:帝国主义侵略(或日本侵华,民族危机加深)等。

【详解】

(1)“特点”,根据材料一信息“宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程”得出:整体有所发展,但部分地区生产力水平低,区域发展不平衡:由材料信息“在许多地区,‘百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九’”得出:大部分农民处于贫困状态,生活水平低下:由材料信息“活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象”并结合所学知识概括得出:农村商业发展受阻。

(2)“主要措施”,根据材料二信息“国民政府成立了‘农村复兴委员会’,开始进行农业建设运动”得出:成立专门领导机构;由材料信息“国民政府裁废苛捐杂税5200多种”得出:裁废苛捐杂税,减轻农民负担;由材料信息“面对灾荒,政府用‘灾民之壮者’修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效”得出:利用灾民进行灾后重建;由材料信息“1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作”得出:组织农业合作社。

(3)“原因”,根据材料二信息“国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力”得出:政府财政困难、国民政府的腐败;结合所学知识从经济整体发展水平低、社会动荡不安、帝国主义侵略等角度补充。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进