2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第16课两次鸦片战争 同步检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第16课两次鸦片战争 同步检测(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 86.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 18:22:15 | ||

图片预览

文档简介

1101090011226800第16课两次鸦片战争同步检测

一、单选题

1.“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”。该言论出自

A.《四洲志》 B.《海国图志》 C.《天演论》 D.《华事夷言》

2.曾国藩指出:“咸丰九年,洋人来换和约,僧忠亲王诱而击沉其船,天下称快;十年,夷人复至”,“京师不守,几丧天下”。这次“换约”事件

A.使列强侵华逐步深入中国内地 B.使中国开始“开眼看世界”

C.开始沦为半殖民地半封建社会 D.使中国丧失了领事裁判权

3.“大家都认为鸦片战争是一次典型的非正义战争,是鸦片染成的战争……其实,根本是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题。”这一认识

A.表达了英国的贸易诉求 B.掩盖了英国的侵略本质

C.从国际关系的角度正确分析问题 D.从全球发展的角度看鸦片战争

4.清末民初平民教育家陈荣衮的白话教材《妇孺三字书》中写道:“到咸丰……第十年,英法国,打京城。圆明园,放火烧。”从中可知,火烧圆明园的刽子手是

A.英美盟军 B.反法联军

C.英法联军 D.八国联军

5.“自今以后,大清皇帝恩准英国人……寄居大清沿海之广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍。”该材料反映的条约是

A.《南京条约》 B.《北京条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

6.1840~1842年的鸦片战争,以一个《南京条约》的签署告终。而那些战争的当事人是怎样看待这场战争的结果的呢?据史料记载:清政府极力把鸦片战争定性为“地方性事件”,从历史的角度看,对此理解最准确的是

A.清政府对鸦片战争影响的实际反思有限

B.清政府想尽量保持自己的颜面

C.清政府理性分析了鸦片战争的影响

D.清政府逐渐放弃天朝上国的思维

7.1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。这反映出

A.社会经济结构的变动 B.国人办报事业的发展

C.物质生活时尚的变化 D.百姓衣食住行的西化

8.《南京条约》是中国近代被迫签订的第一个不平等条约;巴黎和会上,中国代表团拒绝在合约上签字;1943年1月,中国分别与美英两国签署新约,取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利。从这些变化可以看出

A.中国近代主权丧失 B.中国逐步成为世界强国

C.中国外交逐渐自强 D.中国摆脱帝国主义压迫

9.《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书

A.主要内容是介绍西方政治体制 B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制 D.为戊戌变法提供了理论基础

10.鸦片战争时期,魏源批评当时“御诸内河不若御诸海口,御诸海口不若御诸外洋”的海防主张,认为“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”。魏源的主张反映了这一时期( )

A.海禁思想被远洋开拓思想所取代 B.洋务派开始着手海防建设

C.有识之士主张学习西方海防模式 D.清朝海军实力远逊于列强

11.鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中。直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争

A.惊醒先进中国人向西方学习 B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为了半殖民地 D.是第二次鸦片战争爆发的根源

12.有人在评价领事裁判权时说:“它直接触发了近代中国诉讼法制的改革,也促使西方的各种部门法传入中国,从而开阔了中国人的法律视野,导致了近代中国诉讼法律观念和思想的深刻变化。”下列对领事裁判权理解正确的是( )

A.客观上促进了中国司法与国际接轨 B.是一项符合时代需要的法律规定

C.实现了中国由人治走向法治的进程 D.直接引发了向西方学习的新思潮

13.美国驻华公使瑞德·威廉在写给友人的一封信中说:“从外交角度来讲,这是一个巨大的成功……中国同意打开门户……绝对和彻底地打开了她辽阔版图的每一个角落。她同意我们的汽船可以在她中部的大河沿河而上。她还同意,如果我们愿意,可以在北京开设使馆。”这封信最早当写于下列哪个不平等条约签订以后

A.《南京条约》 B.《望厦条约》

C.《天津条约》 D.《北京条约》

14.浙江巡抚刘韵珂在道光二十ニ年二月(1842年)上奏论道:与其消耗大量军饷调集大军与英军作战,不如一次性向英国赔款,后者不过是白银几千万两,而前者很可能就是无底洞,最终道光皇帝接受《南京条约》的赔款要求,而放弃了与英军继续战斗下去的决心,这段史料直接表明

A.《南京条约》是清政府在平衡利益下做出的选择

B.《南京条约》的签订表明清政府虽败犹胜

C.鸦片战争时清政府己意识到中国国际地位的丧失

D.地方官员蒙混皇帝导致《南京条约》的签订

15.鸦片战争,中西会面。西人面对的是闭塞的中国,国人面对的是陌生的西方。为此,一些有识之十积极搜集资料,编写书籍。魏源称其为“以西洋人谭(谈)西洋”、“斯纯乎以夷人谭(谈)夷地也”;徐继畲也说“泰西诸国疆域、形势、沿革、物产、时事,皆取之泰西杂书”。这说明当时兴起的新思想重在

A.了解西方世界的情况 B.探寻求强求富的策略

C.学习资本主义的制度 D.追求民主科学的启蒙

16.“嫂嫂织布,哥哥卖布……土布贵,洋布便宜;土布没人要,饿倒了哥哥嫂嫂”,近代中国的这首民谣反映了当时的一种社会经济现象。这一社会经济现象是

A.自然经济的逐渐解体 B.民族工业的产生

C.贸易中心的转移 D.传统纺织业的发展

二、材料分析题

17.一封信件,两份译文

1791年,英国决定派马戛尔尼率团使华,以东印度公司董事长弗兰西斯培林爵士致两广总督郭世勋信件的形式,将此事通知给中国

材料一 为该信英文内容直译,材料二 为郭世勋上乾隆皇帝奏折所附此信之中译本。

材料一 最仁慈的英王陛下听说:贵国皇帝庆祝八十万寿的时候,本来准备着英国住广州的臣民推派代表前往北京奉申祝敬,但据说该代表等未能如期派出,陛下感到十分遗憾。为了对贵国皇帝树立友谊,为了改进北京和伦敦两个王朝的友好来往,为了增进贵我双方臣民之间的商业关系,英王陛下特派遣自己的中表和参议官、贤明干练的马戛尔尼勋爵作为全权特使代表英王本人谒见中国皇帝,深望通过他来奠定两者之间的永久和好……

材料二 我本国国王……发船来广贸易。闻得天朝大皇帝八旬大万寿,本国未曾着人进京叩祝万寿,我国王心中十分不安。我国王称,恳想求天朝大皇帝施恩通好,凡有本国的人来广与天朝的人贸易,均各相好,但望生理愈大,饷货丰盈。今本国王命本国官员公举辅国大臣吗嘎尔呢差往天津,倘邀天朝大皇帝赏见此人,我国王即十分欢喜……

(1)概括郭世勋的译文与直译译文的差异。

(2)谈谈你对郭世勋修改译文的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 元朝时,棉花在中国农村广为普及。到1433年,中国的臣民可以用棉花抵税,中国出现“棉花革命”。当时,江南一带纺织业非常发达,北方农民运输原棉到长江中下游地区,南方农民用这些运来的以及自产的原棉生产棉纺织品,其中一些还会被卖回北方。这类跨地区贸易非常繁荣,棉布生意甚至达到帝国商业额的四分之一。到17世纪,中国的男女老幼几乎都穿着棉布衣服。商人有很大的生产控制权,他们购买原棉,外包给农妇纺织,在市镇作坊染轧,随后贩卖到全中国。

18世纪初,英国兴起的棉产品制造业看起来成功希望渺茫,因为本地连原料都没有,而且人工成本高。他们想要繁荣的话,不仅需要来自亚洲的技术和非洲的市场,还需要从另一大片大陆获得原料,设法取得这些原料的过程,意味着建立了世界上第一个全球整合的制造行业。1780年,英国工厂中纺纱机器的生产速度大增,1781年,英国消耗510万磅原棉,到1800年,达到5600万磅。英国工匠生产棉纱的革命性方法迅速传播开来,这肯定有赖于英国贸易商与无与伦比的价格,大量贩卖纱线和成品棉布,也依赖国家建立一个能让制造业发展的框架的能力,没有相应的法律、官僚、基础设施和军事渗透,工业化几乎是不可能的。

——摘编自(美)斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期“棉花革命”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析英国通过棉纺织业“建立第一个全球整合的制造行业”的原因及其对近代中国经济的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化。

20.阅读材料,回答问题:

材料一:乍一看,上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方。……环城修筑的城墙濒临坍塌,已有300年历史了。

——《上海史:走向现代之路》

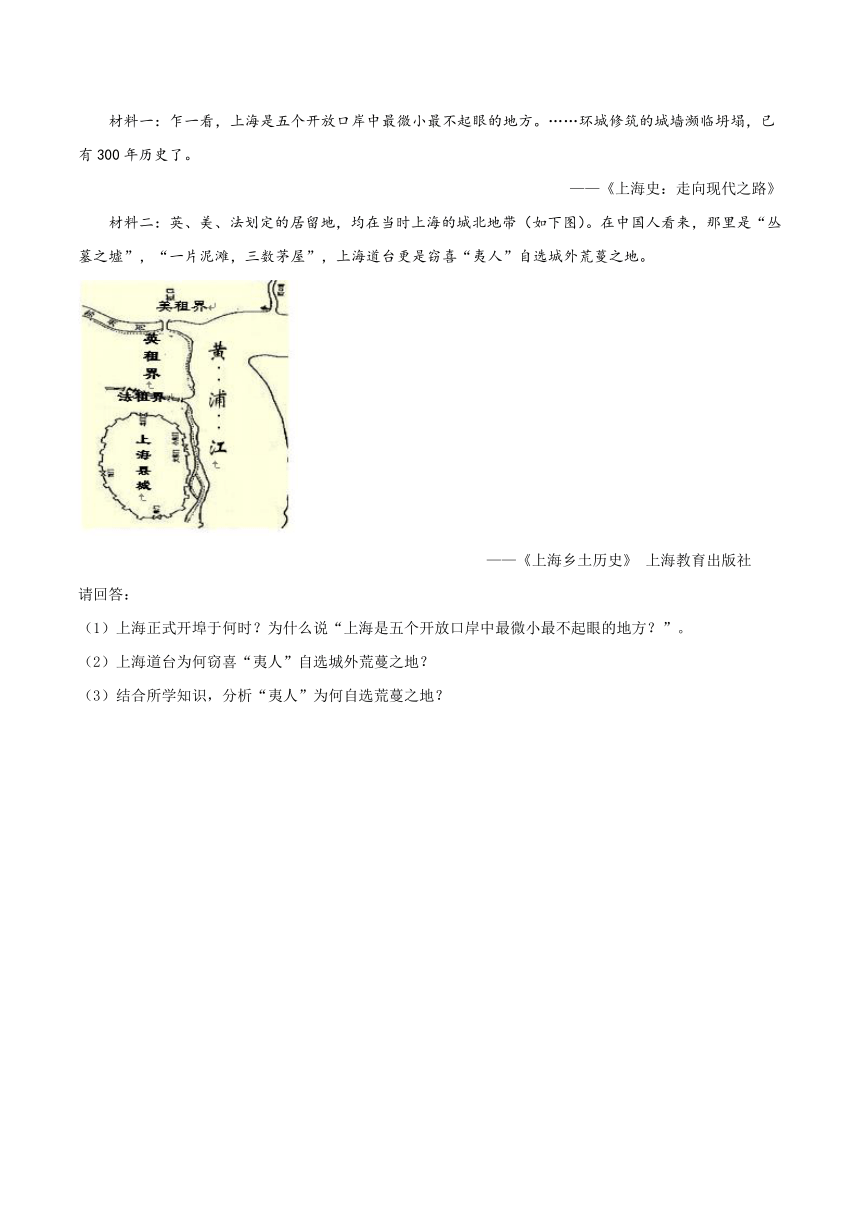

材料二:英、美、法划定的居留地,均在当时上海的城北地带(如下图)。在中国人看来,那里是“丛墓之墟”,“一片泥滩,三数茅屋”,上海道台更是窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地。

——《上海乡土历史》 上海教育出版社

请回答:

(1)上海正式开埠于何时?为什么说“上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方?”。

(2)上海道台为何窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地?

(3)结合所学知识,分析“夷人”为何自选荒蔓之地?

参考答案

1.B

【详解】

根据所学内容可知,“师夷长技以制夷”的观点出自魏源的《海国图志》,故选B;ACD不是该观点的出处,与题意不符,排除。

2.A

【详解】

根据材料信息“换约”可知是第二次鸦片战争,战败后开放了汉口、九江等通商口岸,使列强侵华逐步深入中国内地,故A项正确。使中国开始“开眼看世界”的是鸦片战争,B错误;开始沦为半殖民地半封建社会是和使中国丧失了领事裁判权都是鸦片战争的影响,C和D错误。

3.B

【详解】

从材料中“根本是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题”说明材料没有认清英国发动鸦片战争的真实意图,故B正确;材料中没有提及英国贸易的信息,故A错误;材料中没有提及国际关系的信息,故C错误;全球史观是站在全球发展的视角研究历史问题,不是材料反映的主旨,故D错误。

4.C

【详解】

依据题干所给信息“英法国,打京城。圆明园,放火烧”,结合所学知识可知,英法企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益,1856年10月,发动了第二次鸦片战争。1860年10月,英法联军攻占北京,闯入北京西郊著名的皇家园林——圆明园,抢掠后又放火烧园,这是人类文明史上的一次浩劫,C项符合题意;第二次鸦片战争时期不是英美联盟,A错误;反法联军不符合第二次鸦片战争的史实,B错误;八国联军是1900年,时间不符合,D错误。

5.A

【详解】

由“广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍”结合所学知识可知,材料反映的是《南京条约》。故本题正确答案为A。《北京条约》开放的通商口岸是天津,B错误;《马关条约》开放的是沙市、重庆、苏州和杭州,C错误;《辛丑条约》没有提出开放通商口岸,D错误。

6.A

【详解】

鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会。材料中清政府极力把鸦片战争定性为“地方性事件”,说明清政府没有理性认识到鸦片战争对中国社会的影响,清政府对战争影响的反思有限,故排除C,A项符合题意;“想尽量保持自己天朝上国的颜面”仅是表面现象,清政府此举的实质没有正确认识到鸦片战争的影响,故B项不符合题意;清政府没有把鸦片战争放在中外国际关系的角度上考虑,而是定性为“地方性事件”,可见清政府依旧坚持“天朝上国”的观念,故D项不符合题意。

7.C

【详解】

鸦片战争后社会经济结构的变动表现为自然经济的解体和商品经济的发展,材料中没有体现;《上海新报》是否为国人办报不得而知;百姓衣食住行西化的说法过于绝对。报纸内容反映出外国的商品出现在中国市场上,引发国人物质生活时尚的变化。

8.C

【详解】

试题分析:本题考查获取材料信息、调用所学知识的能力,A项与题干后面的信息“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”不符,故A项错误;当时的中国仍是半殖民地半封建社会,BD两项表述不符合史实,排除;从题干中“第一个不平等条约”到“拒绝在合约上签字”再到“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”可以看出,中国的外交逐渐自强,故C项正确。考点:近代中国的民主革命·1840至1900年间列强侵略·鸦片战争与《南京条约》;近代中国的民主革命·新民主主义革命·五四运动;近代中国的民主革命·南京国民政府的内外政策·废除治外法权

9.B

【详解】

《海国图志》为近代魏源所著。结合所学知识,《海国图志》的主要内容是介绍西方历史地理情况,排除A;魏源在书中提出“”师夷长技以制夷”的主张,主要是为了学习西方的军事、科学技术以维护清朝封建统治,排除C;为戊戌变法提供了理论基础的是康有为、梁启超等人提出的维新变法思想,排除D;根据题干信息“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等,说明《海国图志》对西方的介绍涉及西方政治体制,因此选B 。

10.D

【详解】

试题分析:本题考查从材料中获取信息和灵活运用所学知识的能力。材料中魏源的思想以防守为主,因此A项中海禁思想被远洋开拓思想错误;魏源是地主阶级抵抗派的代表,是开眼看世界的先进代表,不属于洋务派,B项错误;材料并未体现学习西方海防模式,C项错误;魏源之所以以防为主,是因为近代清朝海军力量较弱导致的,故D项正确。

【考点定位】思想解放的潮流·开眼看世界·魏源

11.B

【详解】

清政府没有通过鸦片战争抛开“天朝上国”的美梦,直到第二次鸦片战争后,才“开始意识到中国的落后”,反映出鸦片战争没有改变清政府的政策和观念,没有给清朝统治者造成实质性的震动,B项正确;材料没有体现鸦片战争“惊醒先进中国人向西方学习”,排除A项;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地与材料主旨不符,排除C项;第二次鸦片战争爆发的根源即西方列强企图把中国变为其商品市场和原料产地,在材料中没有体现,排除D项。

12.A

【详解】

《南京条约》附件中规定的“领事裁判权”反映了中国传统司法制度与近代西方的司法制度有着很大的差异,从而推动了中国近代司法制度的改革,已向国际司法制度接轨,A正确;适应列强侵略需要不能说是时代需要,B排除;“由人治走向法治”夸大了这一规定的作用,C排除;D说法也不符合史实,排除。故选A。

13.C

【详解】

根据所学知识可知,《天津条约》签订以后,美国等列强获得了汽船在中国中部的大河即长江“沿河而上”,“北京开设使馆”等特权,C项正确;《南京条约》没有允许外国公使进驻北京等内容,A项错误;《望厦条约》中不包括外国公使进驻北京等内容,B项错误;《北京条约》签订晚于《天津条约》,D项错误。

14.A

【详解】

根据材料“与其消耗大量军饷调集大军与英军作战,不如一次性向英国赔款”,“道光皇帝接受《南京条约》的赔款要求,而放弈了与英军继续战斗下去的決心”可知,《南京条约》是清政府在平衡利益下做出的选择。故A正确;材料并没有说明清政府签订《南京条约》的态度,故B错误;材料不能说明清政府此时已意识到中国国际地位的丧失。故C错误;地方官员的前瞻性不能说是蒙蔽皇帝。故D错误。

15.A

【详解】

根据“国人面对的是陌生的西方”,“为此,一些有识之十积极搜集资料,编写书籍”可以看出,这些有识之士著书立说都是为了要了解西方的世界,故A正确;材料中并没有体现“求强求富”这一内容,排除B;地主阶级没有学习西方的制度,也没有追求民主与科学,排除CD。

16.A

【详解】

材料信息“土布贵,洋布便宜;土布没人要,饿倒了哥哥嫂嫂”反映了自然经济的逐渐解体,故A正确;材料信息和民族工业的产生、贸易中心的转移无关,故BC错误;这意味着传统纺织业的衰败,故D错误。

17.(1)差异:原信中平等的口气改为以下对上、外夷对天朝谦卑、恭敬的口气;原文内容中一些重要的词句或是未全部译出,或是作了修改。

(2)认识:郭世勋对译文的修改,表面上折射的是18世纪末中英两国交往的礼仪差异,本质上却反映了两种不同文明类型的国家对待世界大势和各国交往认识上的差异。

18世纪末以英国为首的西方列强已逐步迈入工业文明的大门,他们急于寻找广阔的市场。而此时的清王朝处于农业文明的盛世时期,长期闭关锁国,沉醉于天朝上国思想观念中,对近代国际准则世界工业文明发展潮流毫无所知,对即将到来的危机茫然不觉。

郭世勋修改译文的行为,反映了清政府虚骄自大、故步自封的心态,使中国逐渐落后于世界潮流,阻碍了中国历史的发展。

【详解】

(1)根据“贵国”、“英王陛下”等词语可知直译译文是平等的口气;根据“天朝大皇帝”、“赏见”等词语可知郭世勋译文该原信件中的平等口气为以下对上、外夷对天朝谦卑、恭敬的口气。同时郭世勋的译文中还将原文中一些重要词句或是未全部译出,或是作了修改。

(2)郭世勋的译文表面上体现了中英两国交往的礼仪差异,实际上折射的是中英两国社会类型和对世界大势认识上的差异。英王的信件展现了迈入工业文明大门的英国急于寻找广阔海外市场的需求,而郭世勋的译文件体现的则是农业文明下闭关锁国的中国对世界变化的茫然无知。

18.(1)特点:棉纺织业成为农村主要副业;棉纺织品商品化程度提高;政府和家庭收入的重要来源;跨区域贸易繁荣;商业资本集聚(包买商组织生产和经营,形成产业分工);手工工场和雇佣劳动出现(资本主义萌芽)。

(2)原因:工业革命,机器生产具有强大生产力;跨洲之间的技术、市场、原料与生产的有效整合;价格优势建立的市场竞争力;国家力量体系的全力支持。

影响:给中国带来价廉物美的机织棉纱、棉布,中国被卷入世界市场,沦为英国原料产地和商品销售地;农村出现纺织分离,耕织分离,自然经济开始解体;刺激了中国近代工业的兴起。

【详解】

(1)根据材料“江南一带纺织业非常发达,北方农民运输原棉到长江中下游地区”可得出这时期棉纺织业成为农村主要副业;根据材料“北方农民运输原棉到长江中下游地区,南方农民用这些运来的以及自产的原棉生产棉纺织品”可得出这时期棉纺织品商品化程度提高;根据材料“棉布生意甚至达到帝国商业额的四分之一”结合所学可得出政府和家庭收入的重要来源;根据材料“这类跨地区贸易非常繁荣”可得出这时期跨区域贸易繁荣;结合所学可得出,明清时期,我国纺织行业出现了雇佣关系的资本主义萌芽。

(2)原因,根据材料“1780年,英国工厂中纺纱机器的生产速度大增”可得出18世纪中后期开展的工业革命极大推动了英国“建立第一个全球整合的制造行业”;根据材料“亚洲的技术和非洲的市场,还需要从另一大片大陆获得原料”结合所学可知,工业革命加强世界各地之间的联系,跨洲之间的技术、市场、原料与生产的有效整合推动英国棉纺织业的进一步发展;根据材料“英国贸易商与无与伦比的价格”可得出价格优势建立的市场竞争力;根据材料“依赖国家建立一个能让制造业发展的框架的能力”可得出国家力量体系的全力支持。影响,根据材料结合所学可知,英国在棉纺织业领域中“建立第一个全球整合的制造行业”过程中,对中国进行侵略,给中国带来价廉物美的机织棉纱、棉布,冲击中国传统的小农经济;对中国进行经济掠夺,使中国被卷入世界市场,沦为英国原料产地和商品销售地;同时促进中国近代工业的兴起等从积极和消极方面分析回答。

19.变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

【详解】

根据材料“不分进出口,往来贸易统一征税”“ 进出口货物按值百抽五交纳关税”“ 进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低……使其长期低于出口税率”可得出从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;根据材料“乾隆时期对浙海关税率提高两倍”“进出口货物按值百抽五交纳关税”可得出晚清海关税率较鸦片战争前降低。

20.(1)1843年11月17日(回答到年即可);较其它口岸比较,上海仅是县治所在地,且市政建设落后(其它言之成理即可)。

(2)一是上海道台没有现代化的视野,没有认识到上海城北地带的重要地位;二是实现华洋隔离,免生事端。

(3)上海地处中国经济重心、据国内外、南北方海上贸易的中转站;该地块靠近黄浦江和苏州河,便于蒸汽轮船的航行,便于人员自由出入。

【详解】

(1)“时间”,依据所学知识可知,上海正式开埠是在1843年11月17日。“原因”,依据材料信息“环城修筑的城墙濒临坍塌”并结合所学知识从上海仅是县治所在地,且市政建设落后等角度分析。

(2)“原因”,依据图中信息并结合所学知识从上海道台没有认识到上海城北地带的重要地位、实现华洋隔离等角度分析。

(3)“原因”,依据图中信息并结合所学知识从上海地处国内外、南北方海上贸易的中转站;该地块靠近黄浦江和苏州河,便于蒸汽轮船的航行等角度分析。

一、单选题

1.“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”。该言论出自

A.《四洲志》 B.《海国图志》 C.《天演论》 D.《华事夷言》

2.曾国藩指出:“咸丰九年,洋人来换和约,僧忠亲王诱而击沉其船,天下称快;十年,夷人复至”,“京师不守,几丧天下”。这次“换约”事件

A.使列强侵华逐步深入中国内地 B.使中国开始“开眼看世界”

C.开始沦为半殖民地半封建社会 D.使中国丧失了领事裁判权

3.“大家都认为鸦片战争是一次典型的非正义战争,是鸦片染成的战争……其实,根本是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题。”这一认识

A.表达了英国的贸易诉求 B.掩盖了英国的侵略本质

C.从国际关系的角度正确分析问题 D.从全球发展的角度看鸦片战争

4.清末民初平民教育家陈荣衮的白话教材《妇孺三字书》中写道:“到咸丰……第十年,英法国,打京城。圆明园,放火烧。”从中可知,火烧圆明园的刽子手是

A.英美盟军 B.反法联军

C.英法联军 D.八国联军

5.“自今以后,大清皇帝恩准英国人……寄居大清沿海之广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍。”该材料反映的条约是

A.《南京条约》 B.《北京条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

6.1840~1842年的鸦片战争,以一个《南京条约》的签署告终。而那些战争的当事人是怎样看待这场战争的结果的呢?据史料记载:清政府极力把鸦片战争定性为“地方性事件”,从历史的角度看,对此理解最准确的是

A.清政府对鸦片战争影响的实际反思有限

B.清政府想尽量保持自己的颜面

C.清政府理性分析了鸦片战争的影响

D.清政府逐渐放弃天朝上国的思维

7.1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。这反映出

A.社会经济结构的变动 B.国人办报事业的发展

C.物质生活时尚的变化 D.百姓衣食住行的西化

8.《南京条约》是中国近代被迫签订的第一个不平等条约;巴黎和会上,中国代表团拒绝在合约上签字;1943年1月,中国分别与美英两国签署新约,取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利。从这些变化可以看出

A.中国近代主权丧失 B.中国逐步成为世界强国

C.中国外交逐渐自强 D.中国摆脱帝国主义压迫

9.《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书

A.主要内容是介绍西方政治体制 B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制 D.为戊戌变法提供了理论基础

10.鸦片战争时期,魏源批评当时“御诸内河不若御诸海口,御诸海口不若御诸外洋”的海防主张,认为“守外洋不如守海口,守海口不如守内河”。魏源的主张反映了这一时期( )

A.海禁思想被远洋开拓思想所取代 B.洋务派开始着手海防建设

C.有识之士主张学习西方海防模式 D.清朝海军实力远逊于列强

11.鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中。直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争

A.惊醒先进中国人向西方学习 B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为了半殖民地 D.是第二次鸦片战争爆发的根源

12.有人在评价领事裁判权时说:“它直接触发了近代中国诉讼法制的改革,也促使西方的各种部门法传入中国,从而开阔了中国人的法律视野,导致了近代中国诉讼法律观念和思想的深刻变化。”下列对领事裁判权理解正确的是( )

A.客观上促进了中国司法与国际接轨 B.是一项符合时代需要的法律规定

C.实现了中国由人治走向法治的进程 D.直接引发了向西方学习的新思潮

13.美国驻华公使瑞德·威廉在写给友人的一封信中说:“从外交角度来讲,这是一个巨大的成功……中国同意打开门户……绝对和彻底地打开了她辽阔版图的每一个角落。她同意我们的汽船可以在她中部的大河沿河而上。她还同意,如果我们愿意,可以在北京开设使馆。”这封信最早当写于下列哪个不平等条约签订以后

A.《南京条约》 B.《望厦条约》

C.《天津条约》 D.《北京条约》

14.浙江巡抚刘韵珂在道光二十ニ年二月(1842年)上奏论道:与其消耗大量军饷调集大军与英军作战,不如一次性向英国赔款,后者不过是白银几千万两,而前者很可能就是无底洞,最终道光皇帝接受《南京条约》的赔款要求,而放弃了与英军继续战斗下去的决心,这段史料直接表明

A.《南京条约》是清政府在平衡利益下做出的选择

B.《南京条约》的签订表明清政府虽败犹胜

C.鸦片战争时清政府己意识到中国国际地位的丧失

D.地方官员蒙混皇帝导致《南京条约》的签订

15.鸦片战争,中西会面。西人面对的是闭塞的中国,国人面对的是陌生的西方。为此,一些有识之十积极搜集资料,编写书籍。魏源称其为“以西洋人谭(谈)西洋”、“斯纯乎以夷人谭(谈)夷地也”;徐继畲也说“泰西诸国疆域、形势、沿革、物产、时事,皆取之泰西杂书”。这说明当时兴起的新思想重在

A.了解西方世界的情况 B.探寻求强求富的策略

C.学习资本主义的制度 D.追求民主科学的启蒙

16.“嫂嫂织布,哥哥卖布……土布贵,洋布便宜;土布没人要,饿倒了哥哥嫂嫂”,近代中国的这首民谣反映了当时的一种社会经济现象。这一社会经济现象是

A.自然经济的逐渐解体 B.民族工业的产生

C.贸易中心的转移 D.传统纺织业的发展

二、材料分析题

17.一封信件,两份译文

1791年,英国决定派马戛尔尼率团使华,以东印度公司董事长弗兰西斯培林爵士致两广总督郭世勋信件的形式,将此事通知给中国

材料一 为该信英文内容直译,材料二 为郭世勋上乾隆皇帝奏折所附此信之中译本。

材料一 最仁慈的英王陛下听说:贵国皇帝庆祝八十万寿的时候,本来准备着英国住广州的臣民推派代表前往北京奉申祝敬,但据说该代表等未能如期派出,陛下感到十分遗憾。为了对贵国皇帝树立友谊,为了改进北京和伦敦两个王朝的友好来往,为了增进贵我双方臣民之间的商业关系,英王陛下特派遣自己的中表和参议官、贤明干练的马戛尔尼勋爵作为全权特使代表英王本人谒见中国皇帝,深望通过他来奠定两者之间的永久和好……

材料二 我本国国王……发船来广贸易。闻得天朝大皇帝八旬大万寿,本国未曾着人进京叩祝万寿,我国王心中十分不安。我国王称,恳想求天朝大皇帝施恩通好,凡有本国的人来广与天朝的人贸易,均各相好,但望生理愈大,饷货丰盈。今本国王命本国官员公举辅国大臣吗嘎尔呢差往天津,倘邀天朝大皇帝赏见此人,我国王即十分欢喜……

(1)概括郭世勋的译文与直译译文的差异。

(2)谈谈你对郭世勋修改译文的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 元朝时,棉花在中国农村广为普及。到1433年,中国的臣民可以用棉花抵税,中国出现“棉花革命”。当时,江南一带纺织业非常发达,北方农民运输原棉到长江中下游地区,南方农民用这些运来的以及自产的原棉生产棉纺织品,其中一些还会被卖回北方。这类跨地区贸易非常繁荣,棉布生意甚至达到帝国商业额的四分之一。到17世纪,中国的男女老幼几乎都穿着棉布衣服。商人有很大的生产控制权,他们购买原棉,外包给农妇纺织,在市镇作坊染轧,随后贩卖到全中国。

18世纪初,英国兴起的棉产品制造业看起来成功希望渺茫,因为本地连原料都没有,而且人工成本高。他们想要繁荣的话,不仅需要来自亚洲的技术和非洲的市场,还需要从另一大片大陆获得原料,设法取得这些原料的过程,意味着建立了世界上第一个全球整合的制造行业。1780年,英国工厂中纺纱机器的生产速度大增,1781年,英国消耗510万磅原棉,到1800年,达到5600万磅。英国工匠生产棉纱的革命性方法迅速传播开来,这肯定有赖于英国贸易商与无与伦比的价格,大量贩卖纱线和成品棉布,也依赖国家建立一个能让制造业发展的框架的能力,没有相应的法律、官僚、基础设施和军事渗透,工业化几乎是不可能的。

——摘编自(美)斯文·贝克特《棉花帝国》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期“棉花革命”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析英国通过棉纺织业“建立第一个全球整合的制造行业”的原因及其对近代中国经济的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化。

20.阅读材料,回答问题:

材料一:乍一看,上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方。……环城修筑的城墙濒临坍塌,已有300年历史了。

——《上海史:走向现代之路》

材料二:英、美、法划定的居留地,均在当时上海的城北地带(如下图)。在中国人看来,那里是“丛墓之墟”,“一片泥滩,三数茅屋”,上海道台更是窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地。

——《上海乡土历史》 上海教育出版社

请回答:

(1)上海正式开埠于何时?为什么说“上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方?”。

(2)上海道台为何窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地?

(3)结合所学知识,分析“夷人”为何自选荒蔓之地?

参考答案

1.B

【详解】

根据所学内容可知,“师夷长技以制夷”的观点出自魏源的《海国图志》,故选B;ACD不是该观点的出处,与题意不符,排除。

2.A

【详解】

根据材料信息“换约”可知是第二次鸦片战争,战败后开放了汉口、九江等通商口岸,使列强侵华逐步深入中国内地,故A项正确。使中国开始“开眼看世界”的是鸦片战争,B错误;开始沦为半殖民地半封建社会是和使中国丧失了领事裁判权都是鸦片战争的影响,C和D错误。

3.B

【详解】

从材料中“根本是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题”说明材料没有认清英国发动鸦片战争的真实意图,故B正确;材料中没有提及英国贸易的信息,故A错误;材料中没有提及国际关系的信息,故C错误;全球史观是站在全球发展的视角研究历史问题,不是材料反映的主旨,故D错误。

4.C

【详解】

依据题干所给信息“英法国,打京城。圆明园,放火烧”,结合所学知识可知,英法企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益,1856年10月,发动了第二次鸦片战争。1860年10月,英法联军攻占北京,闯入北京西郊著名的皇家园林——圆明园,抢掠后又放火烧园,这是人类文明史上的一次浩劫,C项符合题意;第二次鸦片战争时期不是英美联盟,A错误;反法联军不符合第二次鸦片战争的史实,B错误;八国联军是1900年,时间不符合,D错误。

5.A

【详解】

由“广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸,贸易通商无碍”结合所学知识可知,材料反映的是《南京条约》。故本题正确答案为A。《北京条约》开放的通商口岸是天津,B错误;《马关条约》开放的是沙市、重庆、苏州和杭州,C错误;《辛丑条约》没有提出开放通商口岸,D错误。

6.A

【详解】

鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会。材料中清政府极力把鸦片战争定性为“地方性事件”,说明清政府没有理性认识到鸦片战争对中国社会的影响,清政府对战争影响的反思有限,故排除C,A项符合题意;“想尽量保持自己天朝上国的颜面”仅是表面现象,清政府此举的实质没有正确认识到鸦片战争的影响,故B项不符合题意;清政府没有把鸦片战争放在中外国际关系的角度上考虑,而是定性为“地方性事件”,可见清政府依旧坚持“天朝上国”的观念,故D项不符合题意。

7.C

【详解】

鸦片战争后社会经济结构的变动表现为自然经济的解体和商品经济的发展,材料中没有体现;《上海新报》是否为国人办报不得而知;百姓衣食住行西化的说法过于绝对。报纸内容反映出外国的商品出现在中国市场上,引发国人物质生活时尚的变化。

8.C

【详解】

试题分析:本题考查获取材料信息、调用所学知识的能力,A项与题干后面的信息“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”不符,故A项错误;当时的中国仍是半殖民地半封建社会,BD两项表述不符合史实,排除;从题干中“第一个不平等条约”到“拒绝在合约上签字”再到“取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利”可以看出,中国的外交逐渐自强,故C项正确。考点:近代中国的民主革命·1840至1900年间列强侵略·鸦片战争与《南京条约》;近代中国的民主革命·新民主主义革命·五四运动;近代中国的民主革命·南京国民政府的内外政策·废除治外法权

9.B

【详解】

《海国图志》为近代魏源所著。结合所学知识,《海国图志》的主要内容是介绍西方历史地理情况,排除A;魏源在书中提出“”师夷长技以制夷”的主张,主要是为了学习西方的军事、科学技术以维护清朝封建统治,排除C;为戊戌变法提供了理论基础的是康有为、梁启超等人提出的维新变法思想,排除D;根据题干信息“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等,说明《海国图志》对西方的介绍涉及西方政治体制,因此选B 。

10.D

【详解】

试题分析:本题考查从材料中获取信息和灵活运用所学知识的能力。材料中魏源的思想以防守为主,因此A项中海禁思想被远洋开拓思想错误;魏源是地主阶级抵抗派的代表,是开眼看世界的先进代表,不属于洋务派,B项错误;材料并未体现学习西方海防模式,C项错误;魏源之所以以防为主,是因为近代清朝海军力量较弱导致的,故D项正确。

【考点定位】思想解放的潮流·开眼看世界·魏源

11.B

【详解】

清政府没有通过鸦片战争抛开“天朝上国”的美梦,直到第二次鸦片战争后,才“开始意识到中国的落后”,反映出鸦片战争没有改变清政府的政策和观念,没有给清朝统治者造成实质性的震动,B项正确;材料没有体现鸦片战争“惊醒先进中国人向西方学习”,排除A项;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地与材料主旨不符,排除C项;第二次鸦片战争爆发的根源即西方列强企图把中国变为其商品市场和原料产地,在材料中没有体现,排除D项。

12.A

【详解】

《南京条约》附件中规定的“领事裁判权”反映了中国传统司法制度与近代西方的司法制度有着很大的差异,从而推动了中国近代司法制度的改革,已向国际司法制度接轨,A正确;适应列强侵略需要不能说是时代需要,B排除;“由人治走向法治”夸大了这一规定的作用,C排除;D说法也不符合史实,排除。故选A。

13.C

【详解】

根据所学知识可知,《天津条约》签订以后,美国等列强获得了汽船在中国中部的大河即长江“沿河而上”,“北京开设使馆”等特权,C项正确;《南京条约》没有允许外国公使进驻北京等内容,A项错误;《望厦条约》中不包括外国公使进驻北京等内容,B项错误;《北京条约》签订晚于《天津条约》,D项错误。

14.A

【详解】

根据材料“与其消耗大量军饷调集大军与英军作战,不如一次性向英国赔款”,“道光皇帝接受《南京条约》的赔款要求,而放弈了与英军继续战斗下去的決心”可知,《南京条约》是清政府在平衡利益下做出的选择。故A正确;材料并没有说明清政府签订《南京条约》的态度,故B错误;材料不能说明清政府此时已意识到中国国际地位的丧失。故C错误;地方官员的前瞻性不能说是蒙蔽皇帝。故D错误。

15.A

【详解】

根据“国人面对的是陌生的西方”,“为此,一些有识之十积极搜集资料,编写书籍”可以看出,这些有识之士著书立说都是为了要了解西方的世界,故A正确;材料中并没有体现“求强求富”这一内容,排除B;地主阶级没有学习西方的制度,也没有追求民主与科学,排除CD。

16.A

【详解】

材料信息“土布贵,洋布便宜;土布没人要,饿倒了哥哥嫂嫂”反映了自然经济的逐渐解体,故A正确;材料信息和民族工业的产生、贸易中心的转移无关,故BC错误;这意味着传统纺织业的衰败,故D错误。

17.(1)差异:原信中平等的口气改为以下对上、外夷对天朝谦卑、恭敬的口气;原文内容中一些重要的词句或是未全部译出,或是作了修改。

(2)认识:郭世勋对译文的修改,表面上折射的是18世纪末中英两国交往的礼仪差异,本质上却反映了两种不同文明类型的国家对待世界大势和各国交往认识上的差异。

18世纪末以英国为首的西方列强已逐步迈入工业文明的大门,他们急于寻找广阔的市场。而此时的清王朝处于农业文明的盛世时期,长期闭关锁国,沉醉于天朝上国思想观念中,对近代国际准则世界工业文明发展潮流毫无所知,对即将到来的危机茫然不觉。

郭世勋修改译文的行为,反映了清政府虚骄自大、故步自封的心态,使中国逐渐落后于世界潮流,阻碍了中国历史的发展。

【详解】

(1)根据“贵国”、“英王陛下”等词语可知直译译文是平等的口气;根据“天朝大皇帝”、“赏见”等词语可知郭世勋译文该原信件中的平等口气为以下对上、外夷对天朝谦卑、恭敬的口气。同时郭世勋的译文中还将原文中一些重要词句或是未全部译出,或是作了修改。

(2)郭世勋的译文表面上体现了中英两国交往的礼仪差异,实际上折射的是中英两国社会类型和对世界大势认识上的差异。英王的信件展现了迈入工业文明大门的英国急于寻找广阔海外市场的需求,而郭世勋的译文件体现的则是农业文明下闭关锁国的中国对世界变化的茫然无知。

18.(1)特点:棉纺织业成为农村主要副业;棉纺织品商品化程度提高;政府和家庭收入的重要来源;跨区域贸易繁荣;商业资本集聚(包买商组织生产和经营,形成产业分工);手工工场和雇佣劳动出现(资本主义萌芽)。

(2)原因:工业革命,机器生产具有强大生产力;跨洲之间的技术、市场、原料与生产的有效整合;价格优势建立的市场竞争力;国家力量体系的全力支持。

影响:给中国带来价廉物美的机织棉纱、棉布,中国被卷入世界市场,沦为英国原料产地和商品销售地;农村出现纺织分离,耕织分离,自然经济开始解体;刺激了中国近代工业的兴起。

【详解】

(1)根据材料“江南一带纺织业非常发达,北方农民运输原棉到长江中下游地区”可得出这时期棉纺织业成为农村主要副业;根据材料“北方农民运输原棉到长江中下游地区,南方农民用这些运来的以及自产的原棉生产棉纺织品”可得出这时期棉纺织品商品化程度提高;根据材料“棉布生意甚至达到帝国商业额的四分之一”结合所学可得出政府和家庭收入的重要来源;根据材料“这类跨地区贸易非常繁荣”可得出这时期跨区域贸易繁荣;结合所学可得出,明清时期,我国纺织行业出现了雇佣关系的资本主义萌芽。

(2)原因,根据材料“1780年,英国工厂中纺纱机器的生产速度大增”可得出18世纪中后期开展的工业革命极大推动了英国“建立第一个全球整合的制造行业”;根据材料“亚洲的技术和非洲的市场,还需要从另一大片大陆获得原料”结合所学可知,工业革命加强世界各地之间的联系,跨洲之间的技术、市场、原料与生产的有效整合推动英国棉纺织业的进一步发展;根据材料“英国贸易商与无与伦比的价格”可得出价格优势建立的市场竞争力;根据材料“依赖国家建立一个能让制造业发展的框架的能力”可得出国家力量体系的全力支持。影响,根据材料结合所学可知,英国在棉纺织业领域中“建立第一个全球整合的制造行业”过程中,对中国进行侵略,给中国带来价廉物美的机织棉纱、棉布,冲击中国传统的小农经济;对中国进行经济掠夺,使中国被卷入世界市场,沦为英国原料产地和商品销售地;同时促进中国近代工业的兴起等从积极和消极方面分析回答。

19.变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。

【详解】

根据材料“不分进出口,往来贸易统一征税”“ 进出口货物按值百抽五交纳关税”“ 进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低……使其长期低于出口税率”可得出从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率,并且出口税率高于进口税率;根据材料“乾隆时期对浙海关税率提高两倍”“进出口货物按值百抽五交纳关税”可得出晚清海关税率较鸦片战争前降低。

20.(1)1843年11月17日(回答到年即可);较其它口岸比较,上海仅是县治所在地,且市政建设落后(其它言之成理即可)。

(2)一是上海道台没有现代化的视野,没有认识到上海城北地带的重要地位;二是实现华洋隔离,免生事端。

(3)上海地处中国经济重心、据国内外、南北方海上贸易的中转站;该地块靠近黄浦江和苏州河,便于蒸汽轮船的航行,便于人员自由出入。

【详解】

(1)“时间”,依据所学知识可知,上海正式开埠是在1843年11月17日。“原因”,依据材料信息“环城修筑的城墙濒临坍塌”并结合所学知识从上海仅是县治所在地,且市政建设落后等角度分析。

(2)“原因”,依据图中信息并结合所学知识从上海道台没有认识到上海城北地带的重要地位、实现华洋隔离等角度分析。

(3)“原因”,依据图中信息并结合所学知识从上海地处国内外、南北方海上贸易的中转站;该地块靠近黄浦江和苏州河,便于蒸汽轮船的航行等角度分析。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进