文学文化常识整理+专题训练(新高考论述类文本)--必修下册第二单元

文档属性

| 名称 | 文学文化常识整理+专题训练(新高考论述类文本)--必修下册第二单元 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 18:20:02 | ||

图片预览

文档简介

必修下册第一单元文学文化常识整理+专题训练(新高考论述类文本)

课内巩固

必修下册第二单元文学文化常识整理

1.?《窦娥冤》(节选)?关汉卿

关于元曲:元曲包括杂剧和散曲。杂剧在元代取得了较高的文学成就,散曲包括小令和套数。小令是独立的支曲,相当于一首单调的词,主要从民间小曲和词调变化而来;套数是由两支以上同宫调的曲子连缀而成的组曲,各套曲子的连缀多有一定顺序,末曲多以尾声结束。

元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的戏曲形式。金末元初产生于北方,是在宋杂剧、金院本和诸宫调的基础上,吸收多种词曲和技艺发展而成,是我国戏剧史上优秀的文学遗产之一。

结构上,一般由四折一楔子构成一本。折,相当于现在的“幕”,是音乐组织的单元,也是全剧矛盾冲突的自然段落;四折一般为开端、发展、高潮、结尾四个阶段。楔子,只唱一二支曲子,篇幅比折短小,位置不固定。一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代,其作用相当于引子或序幕;也有一些放在折与折之间,则是为了剧情的过渡或联络,与后来的过场戏相似。

内容上分曲词、宾白、科介。曲词,即主人公的唱词,分旦本、末本。宾白,是曲词外演员说的话,包括人物的对白和独白。科介,也称科范、科、介,指唱、白以外的动作说明。

角色分“行当”。元杂剧角色上一般分末、旦、净、杂四大类。末,多扮演中年男子,正末指剧中的男主角。旦,扮演妇女的角色,正旦指剧中的女主角。净,扮演性格刚烈或粗暴的人物,通称花脸。杂,扮演杂差、百姓等人物。

关于关汉卿:关汉卿(约1230年—约1300年),原名不详,字汉卿,号已斋,籍贯大都(今北京市)。元杂剧奠基人,与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”,关汉卿居四大家之首。他一生的戏剧创作十分丰富。剧目有六十多个,剧本大多散佚。他的杂剧,有悲剧、有喜剧,题材广阔,深刻地揭露了元代腐朽黑暗的社会现实。他的《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《鲁斋郎》《单刀会》都是脍炙人口的作品。他的《感天动地窦娥冤》是元剧中最优秀最光辉的剧本,被誉为我国古代十大古典悲剧之一。自称“通五音六律滑熟”“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。被誉为“中国的莎士比亚”。

其他知识:①宫调:我国古代音乐以宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种调式。凡以宫声为主的调式称“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。②跖:传说是春秋末年奴隶起义的首领,过去被诬称为“盗跖”。盗跖,文中泛指坏人。③苌弘化碧:苌弘是周朝的贤臣。相传他无罪被杀,他的血被蜀人藏起来,三年后变成了碧玉。④望帝啼鹃:望帝是古代传说中蜀王杜宇的称号。相传他因水灾让位给他的臣子,自己隐居山中,死后化为杜鹃,日夜悲啼,直到吐血。⑤三伏:初伏、中伏和末伏的合称,一般是一年中天气最热的时期。夏至后第三个庚日是初伏(头伏)第一天,第四个庚日是中伏(二伏)第一天,立秋后第一个庚日是末伏(三伏)第一天,初伏和末伏各十天,中伏十天或二十天。⑥六月飞霜:相传战国时燕国的忠臣邹衍,因遭谗言被囚禁,入狱时仰天大哭,当时正当夏天,竟然下起霜来。后来常用“六月飞霜”来表示冤狱。⑦东海孝妇:相传周青很早夫死,无子,赡养婆婆周到。婆婆不想连累她,自缢。孝妇因此入狱,并屈打成招,最终被太守杀死。被斩时,孝妇许下三宗愿,如系冤杀,血倒流,六月飞雪,大旱三年。孝妇死时,鲜血沿竹裘上流,至裘顶才沿着幡流下;其后三年间,郡中大旱,直至新太守亲自祭奠孝妇墓并表彰其德行,天才下雨。

5.《雷雨》(节选) 曹禺

关于戏剧:戏剧是一种综合性的舞台艺术,它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

戏剧的分类:按艺术形式和表现手法分为话剧、歌剧、舞剧等,按剧本繁简和结构分为多幕剧和独幕剧,按题材反映的时代分为历史剧和现代剧,按矛盾冲突的性质分为悲剧、喜剧和正剧。

戏剧的要素:戏剧冲突,戏剧语言(包括人物语言和舞台说明)、人物形象。

戏剧的语言:人物语言和舞台说明。人物语言也叫台词,包括对话、独白、旁白等;舞台说明是一种叙述性语言,用来说明人物的动作、心理、环境等,直接展示人物性格和情节。

关于曹禺:曹禺(1910—1996),原名万家宝,湖北潜江人,生于天津,剧作家。他从小爱好戏剧,受莎士比亚等欧洲戏剧大师影响较大。经过多年构思,几易其稿,1933年在清华大学读书期间完成了处女作《雷雨》。1935年,话剧《日出》出版并上演。《雷雨》《日出》两部话剧奠定了曹禺在中国现代文学史上的重要地位。1936年,曹禺创作完成了话剧《原野》。1940年,创作完成了话剧《北京人》。后来,他又创作了《明朗的天》《胆剑篇》(与人合作)、《王昭君》等剧本。1942年,他将巴金的小说《家》改编成话剧。此外,他还翻译了英国剧作家莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》等。

6.《哈姆莱特》(节选) 莎士比亚

关于莎士比亚:莎士比亚(1564—1616),欧洲文艺复兴时期英国剧作家、诗人。一生为世人留下了37个剧本,一卷十四行诗和两部叙事长诗。他的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极重要的地位。代表作有悲剧《罗密欧与朱丽叶》《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》,喜剧《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》《第十二夜》,历史剧《理查三世》《亨利四世》。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

其他知识:①戏子:旧时称职业的戏曲演员(含轻视意)。②陛下:原指站在台阶下的侍者。臣子向天子进言时,不得直呼天子,以须先呼台下的侍者而告之。后来就成为对君主的尊称。陛,宫殿的台阶。③殿下:原指宫殿之下,代指站在殿下的帝王侍从人员。后来用于对太子或亲王的尊称。现多用于外交场合。

专题训练

论述类文本·新高考·高考真题

(2021年新高考I)阅读下面的文字,完成1~5题。

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

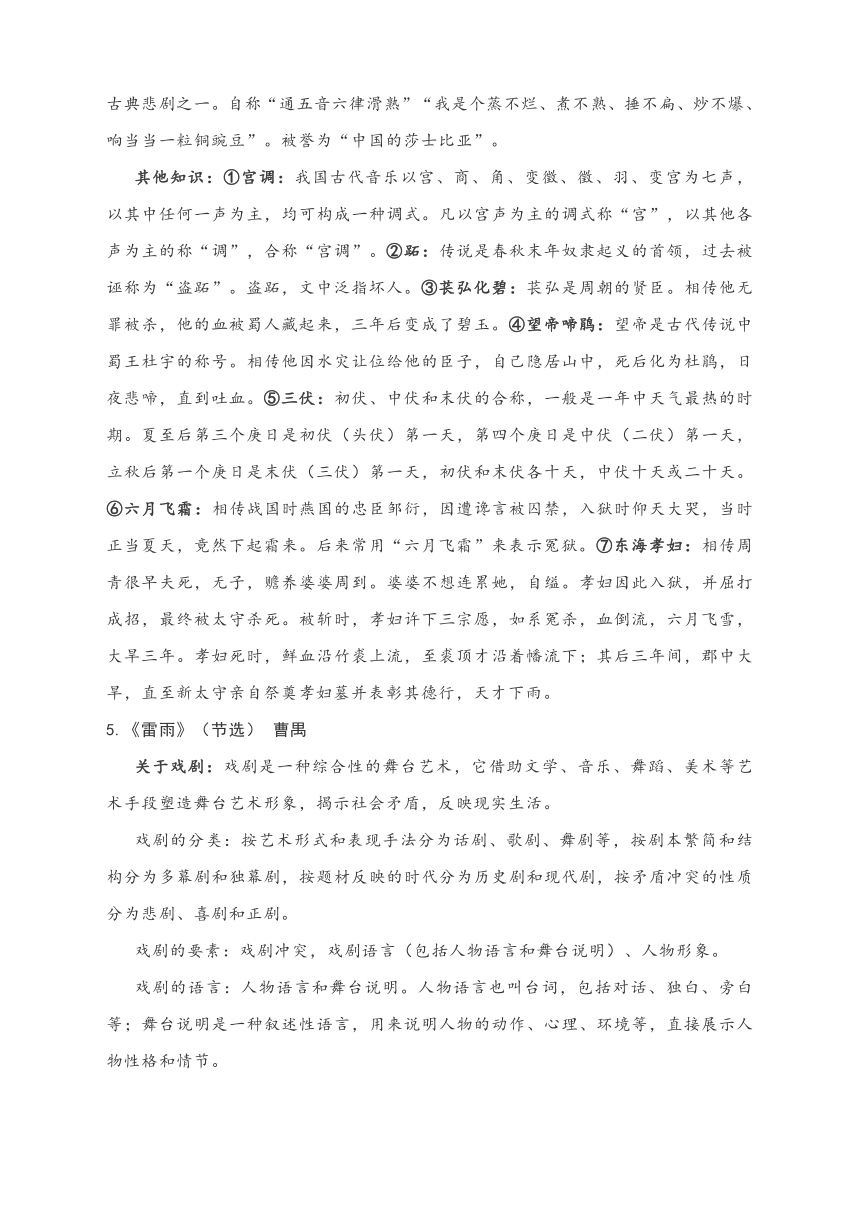

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

?

雕塑《拉奥孔》

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?莱辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。’客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画图》:“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是莱辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读〈拉奥孔〉》)

1.?下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排闼送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3.?结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4.?请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【参考答案】

1.A ?【 解析】A项莱辛是历史上质疑诗化同质观念的第1人,错误,根据原文第1段从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质,可知莱辛丰富的例证和动人的雄辩的出现,打破了前人们诗画同质的观点,但不能证明莱辛是历史上质疑诗画同质观念的第1人,选项理解和分析不正确。BCD理解和分析正确,本题要求,选择理解和分析不正确的一项。

?2.C 【 解析】A项,即便是高明的绘画也不如诗歌来的生动和明白,错误,根据原文第7段换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作,静物各部分,在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言,可知,文章只是阐述了诗歌的媒介,是在时间上相承续的语言,并没有体现出高明的绘画,也不如诗歌来的生动和明白,选项于文无据,所以说法不正确。B项,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的,根据原文第10段图画叙述动作时,必化动为静,以一镜面表现动作的全过程,诗描写静物时亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延,可知。图画,也可以叙述动作,只是要化动为静才可以,图画可以用一镜面表现对象动作的全过程,选项说法不正确。D项,后人关于王维诗中有画画中有诗的说法,其实没有道理,错误,文中沈括质疑唐代传说的事例,是为了说明绘画雕塑只能表现一个时刻的场景,跟诗中有画,画中有诗的说法没有关系,选项说法不正确,本题要求选择说法正确的一项,所以答案为C项。

3.D 【 解析】本题考查学生概括观点、推理判断的能力。解答此类题目,应把握文章的观点再进行判断。本文观点“诗画异质”就是诗画并不同质,绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事。画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。根据原文,第6-10段可知,莱辛认为图画是用于描写静物,诗歌是用于描写动作,二者拥有不同的媒介和符号,A选项只是说明了,入画之诗非常少,B选项中二者同趣并未体现出来 C选项中诗和画的圆满结合,是在说二者的结合,并没有体现二者的不同,诗画同质的观点,可简要理解为图画可以模仿动作,诗歌却可以描述出连续的动作,与D项相符。所以本题答案为D项。

4.①材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】本题考查学生分析文章论证思路、行文脉络和概括文本内容的能力。首先需要学生认真阅读原文,结合文章内容划分段落层次,理清文章思路。在划分层次时重点关注观点句、总结句。其次记住答题格式,使用连词:首先……,接着……,然后……,最后……,做到层次思路要表述清楚。

阅读材料1可知,材料1,采用了层进式的论证结构,第1段由拉奥孔引出本文的观点及诗画不同质,第2~7段分别介绍了史诗中的拉奥孔和雕塑中的拉奥孔,通过史诗和雕塑中对拉奥孔的痛苦的不同表现形式,论证了画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作,第9段作者提出画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么 的疑问,并进一步指出图画也可以叙述动作,诗也可以描写静物,阅读材料2可知,第13段首先点明,绘画与表现物体或形态,而诗歌宜于表现动作或者情事的论点,再通过陆机分化丹青和雅颂,以及邵雍的诗佐证了该观点。第14段指出莱辛的议论更加透彻,将绘画诗歌与时间空间联系了起来,并通过沈括批驳唐传说和徐凝的观钓台画图,佐证了这一观点。

5.①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。

评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】本题考查学生理解概括和运用的能力。考生要在充分理解文本观点的前提下,结合题干中“手挥五弦”“目送归鸿”的特点进行答题。答题时既要明确概括、引用材料中关于诗画异质的观点,也要结合顾恺之言论中两种画面的特质进行分析说明。?

(2020年新高考I)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。这篇托名大禹的著作实际产生在战国后期。《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉一朝。作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理学研究初具雏形。同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。今天,我们之所以还能知道先秦的某一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几次改道,都离不开这两种著作。

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆域的盈缩、政区的分合和地名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。沿革地理的成就在清代中期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。就研究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分支。就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律。由于产生于西方的现代地理学在中国的传播很迟,加上我国缺乏全面系统的科学基础,中国沿革地理虽然早已成为专门学问,却一直未形成新的学科。历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分。

显然,历史地理学形成和发展的一个决定因素是现代地理学的建立,中国到20世纪初叶才逐渐具备这一条件。中国沿革地理向历史地理学的发展是30年代以后才开始的。由顾颉刚等发起的学术团体禹贡学会及其主办的《禹贡》半月刊,起初仍以研究和发展沿革地理为宗旨。1935年,《禹贡》开始以The Chinese Historical Geography (中国历史地理)作为刊物的英语名称,这说明禹贡学会的学者们已经受到现代地理学的影响,产生了将传统的沿革地理向现代的历史地理学转化的愿望。新中国成立后,对学科发展满怀热情的学者及时指出了沿革地理的局限性,一些大学的历史系以历史地理学取代了沿革地理。到上个世纪60年代中期,中国历史地理的研究机构和专业人员已经粗具规模。改革开放以来,我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的传统,充分运用地理学和相关学科的科学原理,引入先进的理论、方法和技术,不断开拓新的学科分支,扩大研究领域,在历史地图编绘、行政区划史、人口史、区域文化地理、环境变迁、历史地理文献研究和整理等方面都取得显著成绩,有的已居国际领先地位。中国历史地理学的研究在整体上达到一个新的水平,标志着这门具有悠久传统的学科迎来了一个向现代化全面迈进的新阶段。

(摘编自葛剑雄《中国历史地理学的发展基础和前景》)

材料二:

历史地理学在以空间为研究对象的地理学的庞大家族中,具有独特性,即空间过程和时间过程相结合。英国近代地理学创建人麦金德,主张地理学者应当尝试重建过去的地理,如果不是这样,地理学就只是当代现象的描述,只有加上时间的尺度,才能考察变化的过程,并显示出今日的地理只不过是一系列阶段的最新一个阶段。

历史地理学把空间和时间结合起来的特征,体现了发生学原理的应用,意味着对地理事物和地理现象的空间关系的研究,要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律,这是近现代科学的重要特征。而地理环境的演变往往需要经历漫长的时间过程,如长江三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年;我国许多城市的兴起距今已有1000年,而像武汉如从原始部落聚居算起,距今已达4000~5000年,从原始城址的出现算起距今也有3100~3600年。这种形成的演变过程,只有全面系统地进行观察和研究,才能探寻出规律性的内容。有了客观的规律,方能预测其未来的发展趋势。

(摘编自刘盛佳《历史地理学的研究对象》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( ??)

A.《禹贡》和《汉书·地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( ???)

A.如果我们今天想要了解战国时期某个诸侯国辖域的大致情况,《汉书·地理志》应是重要的参考书目。

B.通过对比1935年《禹贡》半月刊所用的中英文刊名,可以看出这个刊物兼顾传统与现代的学术视野。

C.改革开放以来,我国历史地理学的一些研究在国际上领先,主要得益于学科分支的开拓和研究领域的扩大。

D.从历史地理学的角度研究某一地区运河开凿的路线选择,可以为该地区未来的运河网规划提供重要参考。

3.根据材料内容,下列各项中不属于沿革地理研究范畴的一项是(3分)( ???)

A.历代州域形势变迁研究B.赤壁之战地名考释

C.隋唐时期海河水道研究D.黄土高原沟壑演变研究

4.请结合材料内容,给历史地理学下一个简要定义。(4分)

5.请简要梳理材料一的行文脉络。(6分)

【参考答案】

1.A 【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B项,“没有独立的学术空间”错,原文说的是“早已成为专门学问,却一直未形成新的学科”。C项,“最能彰显现代地理学的科学特征”于文无据,原文只是说“历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分”。D项,“地理环境由自然环境和城市环境构成”在文中找不到判断依据,材料二只是在提到“地理环境”时列举了长江三峡等地貌的形成演变和我国许多城市的兴起,但并不能说地理环境就是由自然环境和城市环境构成的。

2.C 【解析】本题考查根据文中信息进行推断的能力。根据材料一最后一段可知,改革开放以来,我国历史地理学的一些研究在国际上领先的原因有“我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的传统……扩大研究领域”,并没有说哪个原因是主要的。

3.D 【解析】本题考查理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息的能力。由原文“沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁”可知,ABC正确;D项,“黄土高原沟壑演变研究”侧重于对其变化发展的原因和背后规律的研究,属于“历史地理学”研究范畴,可从材料二的出处以及材料二中“如长江三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年”“这种形成的演变过程……规律性的内容”看出。

4.①历史地理学是现代地理学的分支学科,②具有时空结合的特征,③以自然和人文地理现象的产生、形成及其演化的过程为研究对象,④探寻这些现象产生、形成及其演化背后的原因和规律。

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义的能力。解答此题,首先要明确,应以“历史地理学”为关键词在原文中筛选信息,因为是下定义,所以筛选的应是能体现其本质的内容。材料一中有“沿革地理学”与“历史地理学”相互比较的内容,这其中包含关键信息“后者却涉及地理学的各个分支”“后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律”“历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分”等;材料二中有对历史地理学独特性的解说,“即空间过程和时间过程相结合”“要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律”。由此可得出答案。

5.①首先对历史地理学进行溯源,以古代地理文献引出传统的沿革地理;②进而将沿革地理与历史地理学对比,指出历史地理学依托现代科学;③按年代介绍我国历史地理学在现代以来的发展,以及改革开放后取得的巨大成就。

【解析】本题考查分析文章结构,把握文章思路的能力。材料一主要涉及两个概念,一是历史地理学,一是沿革地理。由此可以明确,在梳理材料一的行文脉络时应该围绕以上两个概念进行。逐段梳理材料一的内容,可以发现:第一段追溯历史地理学的起源,引出对《禹贡》的介绍,第二段介绍了《汉书·地理志》和《水经注》,第三段引出“沿革地理”的概念,第四段介绍了沿革地理研究的内容和成就等,第五段将沿革地理和历史地理学进行了比较,第六段介绍了历史地理学在现代以来的发展以及改革开放后取得的成就。据此寻找段与段之间的关系,划分出层次,即可梳理出行文脉络。

(2020年新高考II)阅读下面的文字,完成1~5题。

阅读下面的文字,完成1~5题。

巴巴看起来一点儿也不害怕。它不怕把它团团围住的兴奋的小孩,而是十分镇定地接受着加州夏日烈阳的炙烤。这种漫不经心的态度是能说得通的,因为它就生活在既安全又轻松的环境中。巴巴是一只肚皮雪白的穿山甲,这种惹人喜爱的动物约莫一只小猫那么大。它脸颊边缘的一圈毛好似山羊胡,粉色的脸颊下方是一截尖尖的、没有牙齿的口鼻——十分适合吸食蚂蚁和白蚁。它最具特色的是覆满头、身、四肢和尾巴的鳞片,这些浅橙色的鳞片层层叠叠,形成了一件防御力极强的外套。构成这些鳞片的成分和你的指甲一样,都是角蛋白。巴巴是圣迭戈动物园的形象大使,它性格温顺,训练得当,能参与各类公众活动。动物园的工作人员常常把巴巴带到福利院、儿童医院等地方,为患病的孩子带去快乐,并向他们普及关于各类珍稀动物的科学知识。

此时,罗布·奈特正用棉签轻轻擦拭它的脸部边缘,奈特是一名研究微观生命的学者,他研究细菌和其他微生物,特别着迷存在于动物体内或体表的微生物。开展研究前,他首先得收集它们,收集蝴蝶的人会用网兜和罐子,奈特的工具则是棉签。他把棉签伸进巴巴的鼻孔,仅仅转上几秒钟,就足以让白色棉签头上沾满来自穿山甲体内的微生物。巴巴不仅是一只穿山甲,也是一个携带丰富微生物的聚合体:一些微生物生活在它的体内,绝大多数分布在肠道内,还有一些附着在它的脸部、肚子、爪子和鳞片表面。其实人类身上也寄宿着微生物,地球上的所有生物都一样——唯一的例外,是科学家在实验室无菌环境下极其小心地培育出来的极少数动物。我们身上仿佛在举办一场盛大的微生物展览,展品统称为微生物组。它们生活在我们的皮肤表面、身体内部,甚至是细胞内部。其中大部分是细菌,也有一些是其他的微小生命体,例如真菌(比如酵母菌)和古菌——后者的身份至今保持神秘,还有数量多到难以估量的病毒。

海绵是结构很简单的动物,其静态的身体从来不超过几个细胞那么厚,即使如此,它们的周围也寄宿着活跃的微生物。有时候,通过显微镜都几乎看不到海绵的本体,因为它的上面覆满了微生物。北极熊漫步在北极的冰原之上,举目四周除了冰块别无其他,可实际上,它们身上仍紧紧簇拥着微生物。当尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林登上月球时,他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步。奥逊·威尔斯曾经说过:“我们孤独地出生,孤独地活着,又孤独地死去。”这句话并不正确。纵使我们“孑然一身”,也绝对不孤独,我们与许多生命体共同生活在一起。一些动物在还是未受精的卵子时就被微生物占据并在其中繁衍,还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴。在我们的生命历程中,微生物从未缺席:我们吃东西时,它们也吃;我们旅行时,它们也结伴而行;我们死后,它们消化我们。对于我们每个人而言,人体都自成一个动物园。

我们观察白蚁、海绵时,也相当于在观察自身。它们身上的微生物或许与我们不同,但是都遵循相同的生存规律。珊瑚礁里的微生物因为经历污染和过度捕捞而变得杀气腾腾,人类肠道中的菌群在不健康的食物或抗生素的侵袭下也会让人发生奔涌的腹泻。老鼠肠道中的微生物会左右它们的行为,而我们自己肠道内的伙伴也可能潜移默化地影响我们的大脑。没有一个物种独自生存着,所有生命都居于布满微生物的环境之中,持久地往来、互动。微生物也会在动物之间迁移,在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间跋涉,它们使我们彼此相连,也使我们与世界相连。

我们在观察父母与朋友时,看到的都是由无数细胞组成的个体:由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动。但这只是一个便于理解的假想系统。事实上,我们每个人都是一支军团,从来都是“我们”,而不是“我”。忘记奥逊·威尔斯口中的“孤独”吧,请听从沃尔特·惠特曼的诗句:“我辽阔博大,我包罗万象。”

(摘编自埃德·扬《我包罗万象》,郑李译)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.层层叠叠的鳞片是巴巴的明显特征,这种由角蛋白构成的鳞片让它拥有了一件防御力极强的浅橙色“外套”。

B.除了科学家们在实验室无菌环境下培育出的极少数动物,地球上所有生物的体表、体内,甚至细胞内部都聚集着微生物。

C.我们肉眼很难直接看见细菌,却可以感受到它们带来的影响,比如当你腹泻时,可能就是你肠道菌群的稳定性遭到了破坏。

D.以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.本文用可爱的动物园形象大使巴巴开篇,这种行文方式有助于引起读者的阅读兴趣,达到科学普及的目的。

B.为了说明自然界中的动物身上都寄宿着微生物这一观点,作者使用了结构简单的海绵和结构复杂的北极熊这两个例证。

C.日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起,作者针对这种看法,给读者普及了一种全新的观点:人类与微生物是共同生活的。

D.“我们每个人都是一支军团”“我们身上仿佛在举办一场盛大的微生物展览”“人体都自成一个动物园”,这三句话在本文中都表达了同一种观点。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.“他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步”,这说明在人类登上月球之前,月球上可能还没有地球上的微生物。

B.“还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴”,当我们出生时,微生物会伴随我们而生,同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡。

C.我们观察动物时,会发现某些动物身上的微生物与人类身上的微生物遵循着相同的生存规律,这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物。

D.微生物在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间不断迁移时,会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康。

4.下列选项,最能够支持第三、四自然段中心论点的一项是(3分)

A.古生物学家安德鲁·诺尔曾经说过:“动物就像整个演化蛋糕上的糖霜,细菌才是糖霜下的蛋糕本体。”

B.生物学家玛格丽特·麦克福尔-恩盖表示:“它们(微生物)与动物紧密共生,动物的生命活动是通过与微生物的相互作用而形成的。”

C.微生物学家们开展过“如果没有微生物,地球会怎样”的思维实验,并得出结论:“地球上的大多数物种会灭绝,而幸存下来的物种,其数量也将大大减少。”

D.生物学家勒内·杜博写道:“鼠疫、霍乱、黄热病都被写成了故事,排成了戏剧,拍成了电影,但却没有人漂亮地讲出肠道和胃部微生物发挥有益作用的故事。”

5.如何理解文中画横线句子的作用?请结合材料简要分析。(5分)

【参考答案】

1.D【解析】本题考查理解分析材料内容的能力。D项,“以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的”表述错误,原文最后一段说“我们在观察父母与朋友时,看到的都是由无数细胞组成的个体:由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动。但这只是一个便于理解的假想系统。事实上,我们每个人都是一支军团,从来都是‘我们’,而不是‘我’”,可见,“由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动”是“一个便于理解的假想系统”,而不是一个“错误的观点”。

2.C【解析】本题考查分析评价文章观点和论证结构、方式的能力。C项,“日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起,作者针对这种看法,给读者普及了一种全新的观点”于文无据,作者并没有针对“日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起”的看法,而是通过对穿山甲身上丰富微生物的描述,引出“其实人类身上也寄宿着微生物,地球上的所有生物都一样”的论述,文中从未提到日常生活人们对微生物和疾病的看法。

????3.A【解析】本题考查根据原文内容进行合理推断能力。B项,“同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡”错误,根据原文第三段“在我们的生命历程中,微生物从未缺席:我们吃东西时,它们也吃;我们旅行时,它们也结伴而行;我们死后,它们消化我们”可见,“我们死亡后”,微生物并不会立即消亡,而是会消化我们。C项,“这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物”错误,原文第四段说“它们身上的微生物或许与我们不同,但是都遵循相同的生存规律”,可见,遵循相同规律不一定就是“同一种微生物”;

D项,“会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康”于文无据,原文第四段只说“微生物也会在动物之间迁移,在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间跋涉,它们使我们彼此相连,也使我们与世界相连”,并无“损害人体的健康”的说法。

????4.B【解析】本题考查为论点选择适当论据的能力。第三四自然段的中心论点根据“我们与许多生命体共同生活在一起。一些动物在还是未受精的卵子时就被微生物占据并在其中繁衍,还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴。在我们的生命历程中,微生物从未缺席”“没有一个物种独自生存着,所有生命都居于布满微生物的环境之中,持久地往来、互动”可见,观点是我们与微生物关系十分密切;

A项,“动物就像整个演化蛋糕上的糖霜,细菌才是糖霜下的蛋糕本体”,是认为细菌是生命的本体,是主导,不符合该观点;B项,“它们(微生物)与动物紧密共生,动物的生命活动是通过与微生物的相互作用而形成的”,体现了微生物与动物关系密切的特点,符合该观点;C项,“‘如果没有微生物,地球会怎样’……地球上的大多数物种会灭绝,而幸存下来的物种,其数量也将大大减少”,强调微生物的重要作用,不符合该观点;D项,“鼠疫、霍乱、黄热病都被写成了故事,排成了戏剧,拍成了电影,但却没有人漂亮地讲出肠道和胃部微生物发挥有益作用的故事”,强调微生物作用于人体内部的有益作用被人们忽视,不符合该观点。

5.①作者借沃尔特·惠特曼的诗句表达了本文的核心观点:人体是一个携带丰富微生物的聚合体;②作者引用沃尔特·惠特曼的诗句并非想证明奥逊·威尔斯的观点是错误的,而是想轻松幽默、兼具文采地总结全文。

【解析】本题考查分析语句作用的能力。“忘记奥逊?威尔斯口中的‘孤独’吧,请听从沃尔特?惠特曼的诗句”,呼应前文作者引用威尔斯诗句“我们孤独地出生,孤独地活着,又孤独地死去”,同时通过“忘记”前者,“听从”后者,巧妙地表达了我们“并不孤独”,而是携带着无数微生物的聚合体的“包罗万象”的生物的观点;引用诗句让文章显得颇有文采,同时能够更幽默地表达本文的观点,以“我辽阔博大,我包罗万象”巧妙地点出“人体是一个携带丰富微生物的聚合体”的观点,让人更印象深刻。

课内巩固

必修下册第二单元文学文化常识整理

1.?《窦娥冤》(节选)?关汉卿

关于元曲:元曲包括杂剧和散曲。杂剧在元代取得了较高的文学成就,散曲包括小令和套数。小令是独立的支曲,相当于一首单调的词,主要从民间小曲和词调变化而来;套数是由两支以上同宫调的曲子连缀而成的组曲,各套曲子的连缀多有一定顺序,末曲多以尾声结束。

元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的戏曲形式。金末元初产生于北方,是在宋杂剧、金院本和诸宫调的基础上,吸收多种词曲和技艺发展而成,是我国戏剧史上优秀的文学遗产之一。

结构上,一般由四折一楔子构成一本。折,相当于现在的“幕”,是音乐组织的单元,也是全剧矛盾冲突的自然段落;四折一般为开端、发展、高潮、结尾四个阶段。楔子,只唱一二支曲子,篇幅比折短小,位置不固定。一般放在剧本开头,对人物、故事进行简要的介绍或交代,其作用相当于引子或序幕;也有一些放在折与折之间,则是为了剧情的过渡或联络,与后来的过场戏相似。

内容上分曲词、宾白、科介。曲词,即主人公的唱词,分旦本、末本。宾白,是曲词外演员说的话,包括人物的对白和独白。科介,也称科范、科、介,指唱、白以外的动作说明。

角色分“行当”。元杂剧角色上一般分末、旦、净、杂四大类。末,多扮演中年男子,正末指剧中的男主角。旦,扮演妇女的角色,正旦指剧中的女主角。净,扮演性格刚烈或粗暴的人物,通称花脸。杂,扮演杂差、百姓等人物。

关于关汉卿:关汉卿(约1230年—约1300年),原名不详,字汉卿,号已斋,籍贯大都(今北京市)。元杂剧奠基人,与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”,关汉卿居四大家之首。他一生的戏剧创作十分丰富。剧目有六十多个,剧本大多散佚。他的杂剧,有悲剧、有喜剧,题材广阔,深刻地揭露了元代腐朽黑暗的社会现实。他的《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《鲁斋郎》《单刀会》都是脍炙人口的作品。他的《感天动地窦娥冤》是元剧中最优秀最光辉的剧本,被誉为我国古代十大古典悲剧之一。自称“通五音六律滑熟”“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。被誉为“中国的莎士比亚”。

其他知识:①宫调:我国古代音乐以宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种调式。凡以宫声为主的调式称“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。②跖:传说是春秋末年奴隶起义的首领,过去被诬称为“盗跖”。盗跖,文中泛指坏人。③苌弘化碧:苌弘是周朝的贤臣。相传他无罪被杀,他的血被蜀人藏起来,三年后变成了碧玉。④望帝啼鹃:望帝是古代传说中蜀王杜宇的称号。相传他因水灾让位给他的臣子,自己隐居山中,死后化为杜鹃,日夜悲啼,直到吐血。⑤三伏:初伏、中伏和末伏的合称,一般是一年中天气最热的时期。夏至后第三个庚日是初伏(头伏)第一天,第四个庚日是中伏(二伏)第一天,立秋后第一个庚日是末伏(三伏)第一天,初伏和末伏各十天,中伏十天或二十天。⑥六月飞霜:相传战国时燕国的忠臣邹衍,因遭谗言被囚禁,入狱时仰天大哭,当时正当夏天,竟然下起霜来。后来常用“六月飞霜”来表示冤狱。⑦东海孝妇:相传周青很早夫死,无子,赡养婆婆周到。婆婆不想连累她,自缢。孝妇因此入狱,并屈打成招,最终被太守杀死。被斩时,孝妇许下三宗愿,如系冤杀,血倒流,六月飞雪,大旱三年。孝妇死时,鲜血沿竹裘上流,至裘顶才沿着幡流下;其后三年间,郡中大旱,直至新太守亲自祭奠孝妇墓并表彰其德行,天才下雨。

5.《雷雨》(节选) 曹禺

关于戏剧:戏剧是一种综合性的舞台艺术,它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

戏剧的分类:按艺术形式和表现手法分为话剧、歌剧、舞剧等,按剧本繁简和结构分为多幕剧和独幕剧,按题材反映的时代分为历史剧和现代剧,按矛盾冲突的性质分为悲剧、喜剧和正剧。

戏剧的要素:戏剧冲突,戏剧语言(包括人物语言和舞台说明)、人物形象。

戏剧的语言:人物语言和舞台说明。人物语言也叫台词,包括对话、独白、旁白等;舞台说明是一种叙述性语言,用来说明人物的动作、心理、环境等,直接展示人物性格和情节。

关于曹禺:曹禺(1910—1996),原名万家宝,湖北潜江人,生于天津,剧作家。他从小爱好戏剧,受莎士比亚等欧洲戏剧大师影响较大。经过多年构思,几易其稿,1933年在清华大学读书期间完成了处女作《雷雨》。1935年,话剧《日出》出版并上演。《雷雨》《日出》两部话剧奠定了曹禺在中国现代文学史上的重要地位。1936年,曹禺创作完成了话剧《原野》。1940年,创作完成了话剧《北京人》。后来,他又创作了《明朗的天》《胆剑篇》(与人合作)、《王昭君》等剧本。1942年,他将巴金的小说《家》改编成话剧。此外,他还翻译了英国剧作家莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》等。

6.《哈姆莱特》(节选) 莎士比亚

关于莎士比亚:莎士比亚(1564—1616),欧洲文艺复兴时期英国剧作家、诗人。一生为世人留下了37个剧本,一卷十四行诗和两部叙事长诗。他的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极重要的地位。代表作有悲剧《罗密欧与朱丽叶》《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》,喜剧《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》《第十二夜》,历史剧《理查三世》《亨利四世》。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

其他知识:①戏子:旧时称职业的戏曲演员(含轻视意)。②陛下:原指站在台阶下的侍者。臣子向天子进言时,不得直呼天子,以须先呼台下的侍者而告之。后来就成为对君主的尊称。陛,宫殿的台阶。③殿下:原指宫殿之下,代指站在殿下的帝王侍从人员。后来用于对太子或亲王的尊称。现多用于外交场合。

专题训练

论述类文本·新高考·高考真题

(2021年新高考I)阅读下面的文字,完成1~5题。

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

?

雕塑《拉奥孔》

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?莱辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。’客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画图》:“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是莱辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读〈拉奥孔〉》)

1.?下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排闼送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3.?结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C.诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D.图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4.?请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

【参考答案】

1.A ?【 解析】A项莱辛是历史上质疑诗化同质观念的第1人,错误,根据原文第1段从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质,可知莱辛丰富的例证和动人的雄辩的出现,打破了前人们诗画同质的观点,但不能证明莱辛是历史上质疑诗画同质观念的第1人,选项理解和分析不正确。BCD理解和分析正确,本题要求,选择理解和分析不正确的一项。

?2.C 【 解析】A项,即便是高明的绘画也不如诗歌来的生动和明白,错误,根据原文第7段换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作,静物各部分,在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言,可知,文章只是阐述了诗歌的媒介,是在时间上相承续的语言,并没有体现出高明的绘画,也不如诗歌来的生动和明白,选项于文无据,所以说法不正确。B项,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的,根据原文第10段图画叙述动作时,必化动为静,以一镜面表现动作的全过程,诗描写静物时亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延,可知。图画,也可以叙述动作,只是要化动为静才可以,图画可以用一镜面表现对象动作的全过程,选项说法不正确。D项,后人关于王维诗中有画画中有诗的说法,其实没有道理,错误,文中沈括质疑唐代传说的事例,是为了说明绘画雕塑只能表现一个时刻的场景,跟诗中有画,画中有诗的说法没有关系,选项说法不正确,本题要求选择说法正确的一项,所以答案为C项。

3.D 【 解析】本题考查学生概括观点、推理判断的能力。解答此类题目,应把握文章的观点再进行判断。本文观点“诗画异质”就是诗画并不同质,绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事。画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。根据原文,第6-10段可知,莱辛认为图画是用于描写静物,诗歌是用于描写动作,二者拥有不同的媒介和符号,A选项只是说明了,入画之诗非常少,B选项中二者同趣并未体现出来 C选项中诗和画的圆满结合,是在说二者的结合,并没有体现二者的不同,诗画同质的观点,可简要理解为图画可以模仿动作,诗歌却可以描述出连续的动作,与D项相符。所以本题答案为D项。

4.①材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】本题考查学生分析文章论证思路、行文脉络和概括文本内容的能力。首先需要学生认真阅读原文,结合文章内容划分段落层次,理清文章思路。在划分层次时重点关注观点句、总结句。其次记住答题格式,使用连词:首先……,接着……,然后……,最后……,做到层次思路要表述清楚。

阅读材料1可知,材料1,采用了层进式的论证结构,第1段由拉奥孔引出本文的观点及诗画不同质,第2~7段分别介绍了史诗中的拉奥孔和雕塑中的拉奥孔,通过史诗和雕塑中对拉奥孔的痛苦的不同表现形式,论证了画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作,第9段作者提出画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么 的疑问,并进一步指出图画也可以叙述动作,诗也可以描写静物,阅读材料2可知,第13段首先点明,绘画与表现物体或形态,而诗歌宜于表现动作或者情事的论点,再通过陆机分化丹青和雅颂,以及邵雍的诗佐证了该观点。第14段指出莱辛的议论更加透彻,将绘画诗歌与时间空间联系了起来,并通过沈括批驳唐传说和徐凝的观钓台画图,佐证了这一观点。

5.①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。

评分参考:每答出一点给2分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

【解析】本题考查学生理解概括和运用的能力。考生要在充分理解文本观点的前提下,结合题干中“手挥五弦”“目送归鸿”的特点进行答题。答题时既要明确概括、引用材料中关于诗画异质的观点,也要结合顾恺之言论中两种画面的特质进行分析说明。?

(2020年新高考I)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。这篇托名大禹的著作实际产生在战国后期。《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉一朝。作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理学研究初具雏形。同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。今天,我们之所以还能知道先秦的某一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几次改道,都离不开这两种著作。

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆域的盈缩、政区的分合和地名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。沿革地理的成就在清代中期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。就研究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分支。就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律。由于产生于西方的现代地理学在中国的传播很迟,加上我国缺乏全面系统的科学基础,中国沿革地理虽然早已成为专门学问,却一直未形成新的学科。历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分。

显然,历史地理学形成和发展的一个决定因素是现代地理学的建立,中国到20世纪初叶才逐渐具备这一条件。中国沿革地理向历史地理学的发展是30年代以后才开始的。由顾颉刚等发起的学术团体禹贡学会及其主办的《禹贡》半月刊,起初仍以研究和发展沿革地理为宗旨。1935年,《禹贡》开始以The Chinese Historical Geography (中国历史地理)作为刊物的英语名称,这说明禹贡学会的学者们已经受到现代地理学的影响,产生了将传统的沿革地理向现代的历史地理学转化的愿望。新中国成立后,对学科发展满怀热情的学者及时指出了沿革地理的局限性,一些大学的历史系以历史地理学取代了沿革地理。到上个世纪60年代中期,中国历史地理的研究机构和专业人员已经粗具规模。改革开放以来,我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的传统,充分运用地理学和相关学科的科学原理,引入先进的理论、方法和技术,不断开拓新的学科分支,扩大研究领域,在历史地图编绘、行政区划史、人口史、区域文化地理、环境变迁、历史地理文献研究和整理等方面都取得显著成绩,有的已居国际领先地位。中国历史地理学的研究在整体上达到一个新的水平,标志着这门具有悠久传统的学科迎来了一个向现代化全面迈进的新阶段。

(摘编自葛剑雄《中国历史地理学的发展基础和前景》)

材料二:

历史地理学在以空间为研究对象的地理学的庞大家族中,具有独特性,即空间过程和时间过程相结合。英国近代地理学创建人麦金德,主张地理学者应当尝试重建过去的地理,如果不是这样,地理学就只是当代现象的描述,只有加上时间的尺度,才能考察变化的过程,并显示出今日的地理只不过是一系列阶段的最新一个阶段。

历史地理学把空间和时间结合起来的特征,体现了发生学原理的应用,意味着对地理事物和地理现象的空间关系的研究,要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律,这是近现代科学的重要特征。而地理环境的演变往往需要经历漫长的时间过程,如长江三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年;我国许多城市的兴起距今已有1000年,而像武汉如从原始部落聚居算起,距今已达4000~5000年,从原始城址的出现算起距今也有3100~3600年。这种形成的演变过程,只有全面系统地进行观察和研究,才能探寻出规律性的内容。有了客观的规律,方能预测其未来的发展趋势。

(摘编自刘盛佳《历史地理学的研究对象》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( ??)

A.《禹贡》和《汉书·地理志》都对以往的地理现象做了追溯,包含沿革地理的知识,也含有历史地理学的成分。

B.沿革地理在中国古代较为发达,是因为古代学者需要借助它来开展儒学和历史研究,但它并没有独立的学术空间。

C.学科意义上的历史地理学兴起于西方,它的研究体现了发生学原理的应用,最能彰显现代地理学的科学特征。

D.地理环境由自然环境和城市环境构成,两者的形成和演变都遵循一定的规律,而且都会经历较为漫长的演变过程。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( ???)

A.如果我们今天想要了解战国时期某个诸侯国辖域的大致情况,《汉书·地理志》应是重要的参考书目。

B.通过对比1935年《禹贡》半月刊所用的中英文刊名,可以看出这个刊物兼顾传统与现代的学术视野。

C.改革开放以来,我国历史地理学的一些研究在国际上领先,主要得益于学科分支的开拓和研究领域的扩大。

D.从历史地理学的角度研究某一地区运河开凿的路线选择,可以为该地区未来的运河网规划提供重要参考。

3.根据材料内容,下列各项中不属于沿革地理研究范畴的一项是(3分)( ???)

A.历代州域形势变迁研究B.赤壁之战地名考释

C.隋唐时期海河水道研究D.黄土高原沟壑演变研究

4.请结合材料内容,给历史地理学下一个简要定义。(4分)

5.请简要梳理材料一的行文脉络。(6分)

【参考答案】

1.A 【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。B项,“没有独立的学术空间”错,原文说的是“早已成为专门学问,却一直未形成新的学科”。C项,“最能彰显现代地理学的科学特征”于文无据,原文只是说“历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分”。D项,“地理环境由自然环境和城市环境构成”在文中找不到判断依据,材料二只是在提到“地理环境”时列举了长江三峡等地貌的形成演变和我国许多城市的兴起,但并不能说地理环境就是由自然环境和城市环境构成的。

2.C 【解析】本题考查根据文中信息进行推断的能力。根据材料一最后一段可知,改革开放以来,我国历史地理学的一些研究在国际上领先的原因有“我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的传统……扩大研究领域”,并没有说哪个原因是主要的。

3.D 【解析】本题考查理解文中重要概念的含义,筛选并整合文中信息的能力。由原文“沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁”可知,ABC正确;D项,“黄土高原沟壑演变研究”侧重于对其变化发展的原因和背后规律的研究,属于“历史地理学”研究范畴,可从材料二的出处以及材料二中“如长江三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年”“这种形成的演变过程……规律性的内容”看出。

4.①历史地理学是现代地理学的分支学科,②具有时空结合的特征,③以自然和人文地理现象的产生、形成及其演化的过程为研究对象,④探寻这些现象产生、形成及其演化背后的原因和规律。

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义的能力。解答此题,首先要明确,应以“历史地理学”为关键词在原文中筛选信息,因为是下定义,所以筛选的应是能体现其本质的内容。材料一中有“沿革地理学”与“历史地理学”相互比较的内容,这其中包含关键信息“后者却涉及地理学的各个分支”“后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律”“历史地理学则有自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分”等;材料二中有对历史地理学独特性的解说,“即空间过程和时间过程相结合”“要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律”。由此可得出答案。

5.①首先对历史地理学进行溯源,以古代地理文献引出传统的沿革地理;②进而将沿革地理与历史地理学对比,指出历史地理学依托现代科学;③按年代介绍我国历史地理学在现代以来的发展,以及改革开放后取得的巨大成就。

【解析】本题考查分析文章结构,把握文章思路的能力。材料一主要涉及两个概念,一是历史地理学,一是沿革地理。由此可以明确,在梳理材料一的行文脉络时应该围绕以上两个概念进行。逐段梳理材料一的内容,可以发现:第一段追溯历史地理学的起源,引出对《禹贡》的介绍,第二段介绍了《汉书·地理志》和《水经注》,第三段引出“沿革地理”的概念,第四段介绍了沿革地理研究的内容和成就等,第五段将沿革地理和历史地理学进行了比较,第六段介绍了历史地理学在现代以来的发展以及改革开放后取得的成就。据此寻找段与段之间的关系,划分出层次,即可梳理出行文脉络。

(2020年新高考II)阅读下面的文字,完成1~5题。

阅读下面的文字,完成1~5题。

巴巴看起来一点儿也不害怕。它不怕把它团团围住的兴奋的小孩,而是十分镇定地接受着加州夏日烈阳的炙烤。这种漫不经心的态度是能说得通的,因为它就生活在既安全又轻松的环境中。巴巴是一只肚皮雪白的穿山甲,这种惹人喜爱的动物约莫一只小猫那么大。它脸颊边缘的一圈毛好似山羊胡,粉色的脸颊下方是一截尖尖的、没有牙齿的口鼻——十分适合吸食蚂蚁和白蚁。它最具特色的是覆满头、身、四肢和尾巴的鳞片,这些浅橙色的鳞片层层叠叠,形成了一件防御力极强的外套。构成这些鳞片的成分和你的指甲一样,都是角蛋白。巴巴是圣迭戈动物园的形象大使,它性格温顺,训练得当,能参与各类公众活动。动物园的工作人员常常把巴巴带到福利院、儿童医院等地方,为患病的孩子带去快乐,并向他们普及关于各类珍稀动物的科学知识。

此时,罗布·奈特正用棉签轻轻擦拭它的脸部边缘,奈特是一名研究微观生命的学者,他研究细菌和其他微生物,特别着迷存在于动物体内或体表的微生物。开展研究前,他首先得收集它们,收集蝴蝶的人会用网兜和罐子,奈特的工具则是棉签。他把棉签伸进巴巴的鼻孔,仅仅转上几秒钟,就足以让白色棉签头上沾满来自穿山甲体内的微生物。巴巴不仅是一只穿山甲,也是一个携带丰富微生物的聚合体:一些微生物生活在它的体内,绝大多数分布在肠道内,还有一些附着在它的脸部、肚子、爪子和鳞片表面。其实人类身上也寄宿着微生物,地球上的所有生物都一样——唯一的例外,是科学家在实验室无菌环境下极其小心地培育出来的极少数动物。我们身上仿佛在举办一场盛大的微生物展览,展品统称为微生物组。它们生活在我们的皮肤表面、身体内部,甚至是细胞内部。其中大部分是细菌,也有一些是其他的微小生命体,例如真菌(比如酵母菌)和古菌——后者的身份至今保持神秘,还有数量多到难以估量的病毒。

海绵是结构很简单的动物,其静态的身体从来不超过几个细胞那么厚,即使如此,它们的周围也寄宿着活跃的微生物。有时候,通过显微镜都几乎看不到海绵的本体,因为它的上面覆满了微生物。北极熊漫步在北极的冰原之上,举目四周除了冰块别无其他,可实际上,它们身上仍紧紧簇拥着微生物。当尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林登上月球时,他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步。奥逊·威尔斯曾经说过:“我们孤独地出生,孤独地活着,又孤独地死去。”这句话并不正确。纵使我们“孑然一身”,也绝对不孤独,我们与许多生命体共同生活在一起。一些动物在还是未受精的卵子时就被微生物占据并在其中繁衍,还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴。在我们的生命历程中,微生物从未缺席:我们吃东西时,它们也吃;我们旅行时,它们也结伴而行;我们死后,它们消化我们。对于我们每个人而言,人体都自成一个动物园。

我们观察白蚁、海绵时,也相当于在观察自身。它们身上的微生物或许与我们不同,但是都遵循相同的生存规律。珊瑚礁里的微生物因为经历污染和过度捕捞而变得杀气腾腾,人类肠道中的菌群在不健康的食物或抗生素的侵袭下也会让人发生奔涌的腹泻。老鼠肠道中的微生物会左右它们的行为,而我们自己肠道内的伙伴也可能潜移默化地影响我们的大脑。没有一个物种独自生存着,所有生命都居于布满微生物的环境之中,持久地往来、互动。微生物也会在动物之间迁移,在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间跋涉,它们使我们彼此相连,也使我们与世界相连。

我们在观察父母与朋友时,看到的都是由无数细胞组成的个体:由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动。但这只是一个便于理解的假想系统。事实上,我们每个人都是一支军团,从来都是“我们”,而不是“我”。忘记奥逊·威尔斯口中的“孤独”吧,请听从沃尔特·惠特曼的诗句:“我辽阔博大,我包罗万象。”

(摘编自埃德·扬《我包罗万象》,郑李译)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.层层叠叠的鳞片是巴巴的明显特征,这种由角蛋白构成的鳞片让它拥有了一件防御力极强的浅橙色“外套”。

B.除了科学家们在实验室无菌环境下培育出的极少数动物,地球上所有生物的体表、体内,甚至细胞内部都聚集着微生物。

C.我们肉眼很难直接看见细菌,却可以感受到它们带来的影响,比如当你腹泻时,可能就是你肠道菌群的稳定性遭到了破坏。

D.以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.本文用可爱的动物园形象大使巴巴开篇,这种行文方式有助于引起读者的阅读兴趣,达到科学普及的目的。

B.为了说明自然界中的动物身上都寄宿着微生物这一观点,作者使用了结构简单的海绵和结构复杂的北极熊这两个例证。

C.日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起,作者针对这种看法,给读者普及了一种全新的观点:人类与微生物是共同生活的。

D.“我们每个人都是一支军团”“我们身上仿佛在举办一场盛大的微生物展览”“人体都自成一个动物园”,这三句话在本文中都表达了同一种观点。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.“他们踏出的一小步既是人类的一大步,也是微生物的一大步”,这说明在人类登上月球之前,月球上可能还没有地球上的微生物。

B.“还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴”,当我们出生时,微生物会伴随我们而生,同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡。

C.我们观察动物时,会发现某些动物身上的微生物与人类身上的微生物遵循着相同的生存规律,这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物。

D.微生物在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间不断迁移时,会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康。

4.下列选项,最能够支持第三、四自然段中心论点的一项是(3分)

A.古生物学家安德鲁·诺尔曾经说过:“动物就像整个演化蛋糕上的糖霜,细菌才是糖霜下的蛋糕本体。”

B.生物学家玛格丽特·麦克福尔-恩盖表示:“它们(微生物)与动物紧密共生,动物的生命活动是通过与微生物的相互作用而形成的。”

C.微生物学家们开展过“如果没有微生物,地球会怎样”的思维实验,并得出结论:“地球上的大多数物种会灭绝,而幸存下来的物种,其数量也将大大减少。”

D.生物学家勒内·杜博写道:“鼠疫、霍乱、黄热病都被写成了故事,排成了戏剧,拍成了电影,但却没有人漂亮地讲出肠道和胃部微生物发挥有益作用的故事。”

5.如何理解文中画横线句子的作用?请结合材料简要分析。(5分)

【参考答案】

1.D【解析】本题考查理解分析材料内容的能力。D项,“以前我们认为个体是由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动,但是微生物的研究证明了这种观点是错误的”表述错误,原文最后一段说“我们在观察父母与朋友时,看到的都是由无数细胞组成的个体:由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动。但这只是一个便于理解的假想系统。事实上,我们每个人都是一支军团,从来都是‘我们’,而不是‘我’”,可见,“由一颗独立的大脑指导行为,通过基因组调控生命活动”是“一个便于理解的假想系统”,而不是一个“错误的观点”。

2.C【解析】本题考查分析评价文章观点和论证结构、方式的能力。C项,“日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起,作者针对这种看法,给读者普及了一种全新的观点”于文无据,作者并没有针对“日常生活中人们常把微生物与疾病联系在一起”的看法,而是通过对穿山甲身上丰富微生物的描述,引出“其实人类身上也寄宿着微生物,地球上的所有生物都一样”的论述,文中从未提到日常生活人们对微生物和疾病的看法。

????3.A【解析】本题考查根据原文内容进行合理推断能力。B项,“同理,当我们死亡后,微生物也会立即消亡”错误,根据原文第三段“在我们的生命历程中,微生物从未缺席:我们吃东西时,它们也吃;我们旅行时,它们也结伴而行;我们死后,它们消化我们”可见,“我们死亡后”,微生物并不会立即消亡,而是会消化我们。C项,“这些遵循相同规律的应该属于同一种微生物”错误,原文第四段说“它们身上的微生物或许与我们不同,但是都遵循相同的生存规律”,可见,遵循相同规律不一定就是“同一种微生物”;

D项,“会影响人体各器官的内部协调,进而损害人体的健康”于文无据,原文第四段只说“微生物也会在动物之间迁移,在人体与土地、水、空气、建筑以及周围的环境之间跋涉,它们使我们彼此相连,也使我们与世界相连”,并无“损害人体的健康”的说法。

????4.B【解析】本题考查为论点选择适当论据的能力。第三四自然段的中心论点根据“我们与许多生命体共同生活在一起。一些动物在还是未受精的卵子时就被微生物占据并在其中繁衍,还有一些动物在出生的那一瞬间就有了伙伴。在我们的生命历程中,微生物从未缺席”“没有一个物种独自生存着,所有生命都居于布满微生物的环境之中,持久地往来、互动”可见,观点是我们与微生物关系十分密切;

A项,“动物就像整个演化蛋糕上的糖霜,细菌才是糖霜下的蛋糕本体”,是认为细菌是生命的本体,是主导,不符合该观点;B项,“它们(微生物)与动物紧密共生,动物的生命活动是通过与微生物的相互作用而形成的”,体现了微生物与动物关系密切的特点,符合该观点;C项,“‘如果没有微生物,地球会怎样’……地球上的大多数物种会灭绝,而幸存下来的物种,其数量也将大大减少”,强调微生物的重要作用,不符合该观点;D项,“鼠疫、霍乱、黄热病都被写成了故事,排成了戏剧,拍成了电影,但却没有人漂亮地讲出肠道和胃部微生物发挥有益作用的故事”,强调微生物作用于人体内部的有益作用被人们忽视,不符合该观点。

5.①作者借沃尔特·惠特曼的诗句表达了本文的核心观点:人体是一个携带丰富微生物的聚合体;②作者引用沃尔特·惠特曼的诗句并非想证明奥逊·威尔斯的观点是错误的,而是想轻松幽默、兼具文采地总结全文。

【解析】本题考查分析语句作用的能力。“忘记奥逊?威尔斯口中的‘孤独’吧,请听从沃尔特?惠特曼的诗句”,呼应前文作者引用威尔斯诗句“我们孤独地出生,孤独地活着,又孤独地死去”,同时通过“忘记”前者,“听从”后者,巧妙地表达了我们“并不孤独”,而是携带着无数微生物的聚合体的“包罗万象”的生物的观点;引用诗句让文章显得颇有文采,同时能够更幽默地表达本文的观点,以“我辽阔博大,我包罗万象”巧妙地点出“人体是一个携带丰富微生物的聚合体”的观点,让人更印象深刻。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])