18.刘胡兰 教案(2课时)

图片预览

文档简介

18 刘胡兰

《刘胡兰》通过写年仅十五岁的刘胡兰由于叛徒出卖而被捕,但她为了同胞,不屈服于敌人的收买、威胁和毒打,最终光荣牺牲的感人事迹,表现了敌人的残暴,歌颂了刘胡兰坚贞不屈、视死如归的大无畏精神。课文的题目“刘胡兰”就是本文的主人公。

课文共4个自然段,可根据内容分为三部分。第一部分(①)写年轻的共产党员刘胡兰因叛徒出卖而被捕;第二部分(②、③)写面对敌人的各种手段,刘胡兰不惧怕、不屈服,最后牺牲了;第三部分(④)写毛泽东主席为刘胡兰写挽词。

1.采用随文识字和集中识字相结合的方法,会认“刘、兰”等生字,会写“刘、民”等生字,认识多音字“血”,识记“年轻、村子”等词语。

2.通过反复诵读,能正确、流利地朗读课文。

3.理解课文内容,感受刘胡兰同志在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

4.运用重点词句法,抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

5.把握故事的时间、地点、人物、环境,以及故事的起因、经过和结局。

教学重点

1.会认“刘、兰”等生字,会写“刘、民”等生字,认识多音字“血”,识记“年轻、村子”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

教学难点

读懂课文,感受刘胡兰在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

1.字词教学

本课的生字词较多,在教学中,可以先采用集中识字的方法,即先呈现本课中要求认读和书写的字词,在互助认读和教师教读中进行集中识字,然后再在课文教学中,根据情况进行随文复现强化。在集中识字中,也可以根据生字词的特点,选择恰当的教学方法,如“血”是个多音字,可通过展现课文中的句子和组词来分辨读音。此外,还可以运用“加一加”或“换一换”的方法来识记。随文复现,则是在朗读课文时,将部分生字再次呈现,让学生结合图片、词组和句子来想象画面,理解生字词并识记。

在写字教学中,则要着重引导学生观察字的结构和笔画,如观察字的每一个笔画所在的位置,做到心中有字,然后再进行临写,从而真正达到写好字的目的。

本课需重点理解的词语,如“收买”“威胁”“牺牲”等,可在学习课文中随文理解。

2.朗读指导

本课中的长句子较多,在朗读指导中,可以采用教师范读与学生自主练习揣摩的方式相结合。即教师先示范一两个长句子的朗读,要求学生掌握朗读中的停顿情况,让学生找出停顿的共同特点,然后学生再通过朗读两个长句子来感受,最后再延伸到对其他长句子的自主练习,找到语感。同时,朗读指导还是要建立在对课文内容和句子理解的基础上,从而读出人物说话的语气和句子中所蕴含的情感。

本课的语言描写是刻画人物的重要手段之一,在朗读指导中,需要读出人物的语气,可以采用学生模拟对话的方式来感悟人物的心理和重点语句。

3.阅读教学

本课距离学生生活较远,在教学之前,可以让学生通过向长辈了解,或者是与家长一起搜集资料,了解刘胡兰同志和她的事迹。而在教学中,也要适当补充背景资料,让学生了解革命先辈们为革命牺牲的伟大事迹,从而引导学生更好地体会刘胡兰同志坚贞不屈、视死如归的精神。课文的第2、3自然段是全文的重点,教学时,可以引导学生结合图片和刘胡兰被捕后的言行举止,体会她面对敌人的威逼利诱毫不动摇,英勇就义的伟大精神,从而感受刘胡兰的人物品质。

1.搜集刘胡兰的相关资料,初步认识刘胡兰。

2.自读课文,要求读准字音,读通句子。

2课时

第一课时

会认“刘、兰”等生字,会读“血”这个多音字,会写“刘、民”等生字,识记“年轻、村子”等词语。

2.通过反复诵读,能正确、流利地朗读课文。

3.初步感知课文内容,把握课文大意,了解故事发生的背景。

板块一 图片导入,揭示课题

1.出示毛泽东主席写的挽词:“生的伟大,死的光荣”,提问学生知不知道这是说的谁。

2.根据学生回答,板书课题“刘胡兰”,范读课题,学生跟读。

3.指导学生观察“刘”字的结构和笔画。

刘:左右结构,左宽右窄,左边“文”捺变点。

兰:上下结构,中间横稍短。

4.引导学生结合自己的姓名来理解“刘”是姓氏,课题“刘胡兰”是本文主人公的名字。

5.让学生观察“刘”字,看看“刘”字由哪几个部分构成。

6.出示兰花的图片,让学生通过图片来识记“兰”字。

7.让学生分享自己对刘胡兰的了解,其他学生补充,教师适时指导。

刘胡兰,生于1932年10月8日,山西省文水县云周西村(现名刘胡兰村)人。1946年6月,刘胡兰参加中国共产党,为候补党员。1947年1月12日,15岁的她被捕,壮烈牺牲。1947年8月1日,她被追认为中国共产党正式党员。

8.学生齐读课文题目。

9.导入:为什么毛泽东主席为刘胡兰写挽词呢?让我们走进这篇课文中。

板块二 初读课文,整体感知

1.学生自由朗读课文,注意读准字音、读通句子。

2.指名四名学生,每名学生朗读一个自然段,教师根据学生的朗读情况,从词要连续读,词组与词组之间要停顿的角度对朗读停顿进行指导。

3.通过先读短语,再读长句的方法指导学生对长句进行朗读。

句段:敌人把刘胡兰拉到庙门口的广场上,当着她和乡亲们的面,铡死了被捕的六个民兵。

(1)出示该长句中的短语“拉到庙门口的广场上”“当着她和乡亲们的面”“铡死了被捕的六个民兵”,指名学生进行朗读。

(2)引导学生思考“敌人有什么行为”“敌人是做给谁看的”“敌人是如何凶残”,从而明确这三个句子需要重读的词语分别为“拉到”“她和乡亲们”“铡死”。

(3)教师调动学生之前的朗读经验,明确朗读停顿的注意事项——词要连读,词组与词组之间要停顿。

4.指名不同的学生读出文中的语言描写。

句段:“告诉我村子里谁是共产党员,说出一个,给你一百块钱。”“我不知道!”“不说就枪毙你!”“不知道!就是不知道!”“不说,也铡死你!”“要杀要砍由你们,怕死不是共产党员!”

(1)读出人物的语气和情感。

(2)引导学生在模拟对话中感受到敌人的凶残、气急败坏,以及刘胡兰的坚定、不动摇。

5.将学生分成四个小组,轮流读课文,边读边思考:这篇课文主要讲了一件什么事情?

6.出示课文主要内容概括的填空题,指名学生完成填空,教师引导并明确。

年轻的共产党员(刘胡兰),在被叛徒出卖后被捕,但是她不为敌人的(收买)所动摇,也不畏惧敌人的(威胁)和(毒打),最后光荣地(牺牲)了,(毛泽东主席)听说了后,亲笔为她写了(挽词)。

板块三 归类认读,识记生字

1.学生再次自由朗读课文,注意读准字音、读通句子。

2.出示本课剩余的生字词,师生共同学习。

(1)识记“民、反、村、被、关”。

①让学生找出“民、反、村、被、关”所在的句子、段落并进行朗读。

1947年1月12日,天阴沉沉的,国民党反动派包围了云周西村。由于叛徒的出卖,年轻的共产党员刘胡兰被捕了,关在一座庙里。

②将段落中的生字词变红,指名学生进行认读,教师适时指导。

③出示“民、反、村、被、关”的书写,让学生观察其书写的结构和笔画。

④学生分享自己的观察,教师适时指导,并进行书写示范。

“民”:独体字,竖提要直,内横略斜,末笔要有力。

“反”:半包围结构,首撇短平,横撇内收,捺伸展。

“村”:左右结构,左竖长而直,右点有力。

“被”:左右结构,左边勿漏第四笔短撇。

“关”:上下结构,上面勿写成“八”,下面首横稍短。

(2)识记生字“道”、词语“知道”。

①让学生找出“道”“知道”所在的句子并进行朗读。

A.刘胡兰大声回答:“我不知道!”

B.刘胡兰愤怒地回答:“不知道!就是不知道!”

②将段落中的生字词变红,指名学生进行认读,教师适时指导。

③出示“道”的书写,让学生观察其书写的结构和笔画。

④学生分享自己的观察,教师适时指导,并进行书写示范。

“道”:半包围结构,里部上横长,外部平捺要托住被包部分。

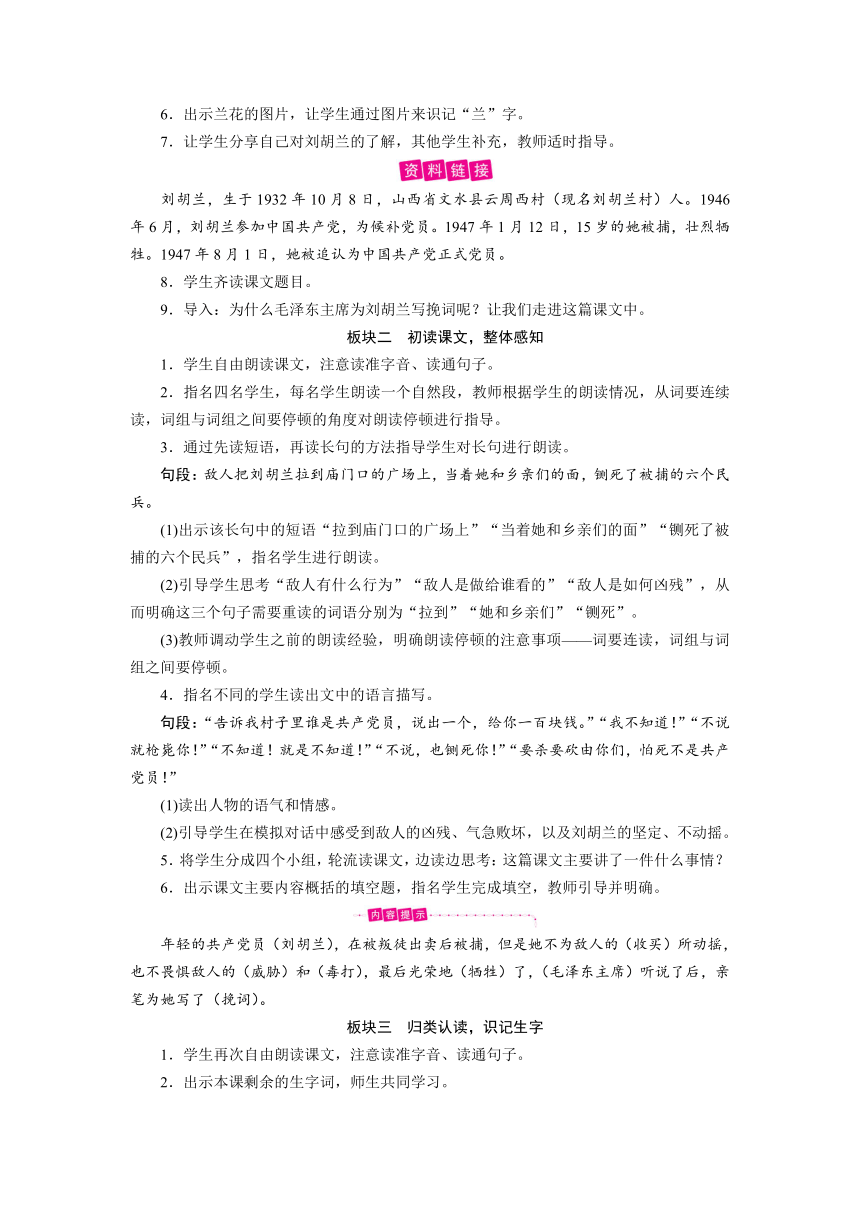

(3)识记“兵”。

①出示“兵”的甲骨文,并分析每个部分表示的含义。

②让学生根据“兵”甲骨文每个部分的含义进行理解:两只手握着兵器。

③识记词语“民兵”,朗读相关句子。

(4)识记多音字“血”。

①出示课文中“鲜血(xuè)直流”“血(xiě)淋淋”“烈士的鲜血(xuè)”三处,指名学生进行认读。

②出示“血”的两个读音,让学生进行分别组词。

③学生朗读不同的词组并进行识记。

3.学生对本课要求会认的字和词语表的词语进行书写,教师巡视指导。

4.教师根据巡视发现的书写情况进行总结强调,同时选择比较有代表的书写进行展示。

完成本课对应的字词书写训练。

第二课时

1.读懂课文,感受刘胡兰同志在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

2.运用重点词句法,抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

3.把握故事的时间、地点、人物、环境,以及故事的起因、经过和结局。

板块一 复习导入,了解背景

1.听写本课的生字词,同桌互相订正。

2.出示本课中的重要字词,学生进行认读,教师适时指导。

3.指名学生对以下词语进行认读,并试着用以下词语说说课文内容。

刘胡兰 年轻 村子 反动派 被捕

知道 广场 民兵 鲜血 烈士

4.过渡:那么,刘胡兰为什么被捕,她是什么时间在哪里被捕的呢?让我们去第1自然段中去看看能否找到答案。

5.指名学生朗读第1自然段,注意读好长句子。

6.抓住“1947年1月12日”“云周西村”“刘胡兰”“天阴沉沉的”,提示学生第1自然段写了故事的时间、地点、人物和环境。

7.通过阴天的图片,让学生感受环境描写“天阴沉沉的”奠定了本文的悲伤基调。

8.引导学生抓住词语“由于”,提示学生第二句写了刘胡兰被捕的原因——“叛徒的出卖”。

9.补充故事发生的背景,让学生体会当时的凶险情况。

1946年10月,为保存革命力量,县委决定将大部分同志转移上山,留下部分同志坚持斗争。刘胡兰主动要求留下来。她和留下来的同志一起向各村党组织传达党的指示,组织群众掩埋粮食。1947年1月12日,国民党阎锡山军和地主武装“复仇自卫队”包围了云周西村,将群众赶到场地上,刘胡兰因叛徒出卖被捕。

10.引导学生抓住“年轻”“共产党员”,体会刘胡兰虽然年龄小,但积极为群众和革命事业做奉献。

板块二 分析言行,了解人物

1.指名学生朗读课文第2自然段,其他学生边听边画出敌人和刘胡兰的言行。

2.指名学生分享自己从第2自然段中了解到的敌人和刘胡兰的言行,其他学生进行补充,教师适时指导。

敌人:

(1)敌人想收买刘胡兰,对她说:“告诉我村子里谁是共产党员,说出一个,给你一百块。”

(2)敌人又威胁她说:“不说就枪毙你!”

(3)恼羞成怒,把她打得头破血流。

刘胡兰:

(1)刘胡兰大声回答:“我不知道!”

(2)刘胡兰愤怒地回答:“不知道!就是不知道!”

(3)刘胡兰像钢铁铸成似的,一点儿也不动摇。

3.引导学生找出语言描写、神态描写、动作描写的句子。

(1)从刘胡兰的言行神态感受她的坚定、不动摇,从“愤怒”一词感受刘胡兰对敌人的憎恨。

(2)从“收买”“威胁”“恼羞成怒”“鲜血直流”等词感受敌人的凶残。

收买:指用钱财或其他好处笼络人,使受利用。

威胁:指用威力逼迫恫吓使人屈服。

恼羞成怒:由于羞愧和恼恨而发怒。

4.帮助学生找出句中的比喻句——“刘胡兰像钢铁铸成似的,一点儿也不动摇。”

(1)引导学生从“钢铁铸成似的”“一点儿也不动摇”中感受刘胡兰坚贞不屈的精神。

(2)引导学生想象自己处于那样的情境中害怕的心情,与刘胡兰面对敌人的收买、威胁、毒打时不害怕的心态进行对比,从而感受刘胡兰坚贞不屈的精神。

5.齐读课文第2自然段,读出敌人的凶残、残暴和刘胡兰的不动摇、不屈服。

板块三 联系资料,感受精神

过渡:敌人在刘胡兰这儿什么也没得到,又会怎样做?刘胡兰最后的结局是什么?让我们去读读第3自然段。

指名学生朗读课文第3自然段,其他学生边听边画出敌人和刘胡兰的言行。

3.指名学生分享自己从第3自然段中了解到的敌人和刘胡兰的言行,其他学生进行补充,教师适时指导。

敌人:

(1)敌人把刘胡兰拉到庙门口的广场上,当着她和乡亲们的面,铡死了被捕的六个民兵。

(2)敌人指着血淋淋的铡刀说:“不说,也铡死你!”

刘胡兰:

(1)刘胡兰挺起胸膛说:“要杀要砍由你们,怕死不是共产党员!”

(2)她迎着呼呼的北风,踏着烈士的鲜血,走到铡刀前。

4.引导学生从“铡死”“血淋淋”感受到敌人的凶狠、残暴,从而感受到刘胡兰面对的是敌人的死亡威胁。

5.引导学生找出描写刘胡兰动作的词语——“挺起”“迎着”“踏着”“走到”。让学生朗读句子,在朗读中体会到刘胡兰坚贞不屈、视死如归的精神。

6.帮助学生画出环境描写——“呼呼的北风”。让学生联系现实生活中阴天时的压抑感受,从而感受到环境描写渲染了悲伤的气氛。

7.学生齐读第3自然段最后一句话,重读“光荣”“牺牲”“才”。让学生感受到年轻的刘胡兰的牺牲是光荣的、伟大的、值得赞颂的。

牺牲:指为了正义的目的舍弃自己的生命。

8.教师总结:面对敌人的收买、威胁、毒打,刘胡兰不动摇、不屈服、像钢铁铸成似的,最后她迎着呼呼的北风,英勇就义了。这是多么伟大的精神啊!

9.指名学生说说在自己的心目中,刘胡兰是一个怎样的人。

坚贞不屈、英勇无畏、视死如归……

10.过渡:同学们还知道哪些小英雄的事迹呢?

11.小组讨论,然后指名学生回答。

王二小——把敌人引进埋伏圈,壮烈牺牲

潘冬子——游击队交通员

张嘎——小侦察员

海娃——儿童团团长,送“鸡毛信”

......

让学生齐读最后1自然段,思考:为什么毛泽东主席为刘胡兰亲笔写了挽词?

毛泽东主席知道刘胡兰的事迹后,感受到刘胡兰不屈的精神和人格魅力,所以亲笔为她写挽词,体现了毛泽东主席对她的哀悼、敬佩和赞颂。

邓小平同志题词:“刘胡兰的高贵品质,她的精神面貌,永远是中国青年和少年学习的榜样。”1994年2月2日 ,江泽民总书记在山西视察工作时为刘胡兰题词:“发扬胡兰精神,献身四化大业。”

1947年8月,中共中央晋绥分局追认她为中国共产党党员。2009年9月,刘胡兰被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

13.齐读“生的伟大,死的光荣”,读出对英雄的敬仰之情。

14.过渡:刘胡兰的牺牲是有意义的吗?联系现在的生活,同学们有什么感受呢?

15.小组合作讨论,派代表回答,其他小组补充,教师适时指导。

刘胡兰的牺牲是有意义的。我们能有今天的幸福生活,离不开革命英雄们的无私奉献,我们要珍惜来之不易的幸福生活,学会感恩。

16.小结:刘胡兰为了革命的胜利,献出了年轻的生命,但是她坚贞不屈、视死如归的精神永远被后人铭记,她的牺牲是有价值的、有意义的。我们今天幸福的生活离不开像刘胡兰一样的革命先辈们的奉献,我们要珍惜今天这来之不易的生活。

板块四 课堂总结,积累拓展

1.出示本课结构图示,帮助学生再次梳理课文内容。

起因:时间、地点、人物、环境和被捕原因

经 敌人:收买、威胁、毒打 坚贞不屈

刘胡兰 过

刘胡兰:不知道、不动摇、不怕死 视死如归

结果:光荣牺牲

2.指名学生结合此处的结构图示来讲述这个故事,然后其他同学与同桌互相讲述。

3.总结:我们的革命先辈们为了革命抛头颅、洒热血,他们坚贞不屈、视死如归,这体现了多么崇高的人格啊!课后我们还可以阅读更多关于刘胡兰的故事,或者是其他革命先辈的故事,去感受革命先辈们的人格魅力。

完成对应训练。

1.注重资料的补充。本课的故事和人物与学生的生活离得比较远,学生对于革命先辈们的丰功伟绩知道得也不多。因此,在教学中,需要及时补充资料,让学生在对背景资料了解的基础上去感受人物的精神;或者是出示相关的图片,给学生直观的印象,让学生在看图、读文和表达的语文实践中,感受人物的精神。

2.注重质疑能力的培养。爱因斯坦说过:“发现问题远比解决问题更重要。”疑问是思维的火种,它可以促进思维展开和蔓延。因此,在语文的教学中,也应该有意识培养学生的质疑能力,即要让学生“想问”,因此,在教学中,应该鼓励学生去发现问题。此次教学设计中的朗读教学,就设计了鼓励学生在读了之后去提出问题,教师则尊重学生提出的问题,并与全班学生一起解决提出的问题,创设开放的教学环境,建立民主的师生关系,以让学生“敢问”。

《刘胡兰》通过写年仅十五岁的刘胡兰由于叛徒出卖而被捕,但她为了同胞,不屈服于敌人的收买、威胁和毒打,最终光荣牺牲的感人事迹,表现了敌人的残暴,歌颂了刘胡兰坚贞不屈、视死如归的大无畏精神。课文的题目“刘胡兰”就是本文的主人公。

课文共4个自然段,可根据内容分为三部分。第一部分(①)写年轻的共产党员刘胡兰因叛徒出卖而被捕;第二部分(②、③)写面对敌人的各种手段,刘胡兰不惧怕、不屈服,最后牺牲了;第三部分(④)写毛泽东主席为刘胡兰写挽词。

1.采用随文识字和集中识字相结合的方法,会认“刘、兰”等生字,会写“刘、民”等生字,认识多音字“血”,识记“年轻、村子”等词语。

2.通过反复诵读,能正确、流利地朗读课文。

3.理解课文内容,感受刘胡兰同志在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

4.运用重点词句法,抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

5.把握故事的时间、地点、人物、环境,以及故事的起因、经过和结局。

教学重点

1.会认“刘、兰”等生字,会写“刘、民”等生字,认识多音字“血”,识记“年轻、村子”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

教学难点

读懂课文,感受刘胡兰在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

1.字词教学

本课的生字词较多,在教学中,可以先采用集中识字的方法,即先呈现本课中要求认读和书写的字词,在互助认读和教师教读中进行集中识字,然后再在课文教学中,根据情况进行随文复现强化。在集中识字中,也可以根据生字词的特点,选择恰当的教学方法,如“血”是个多音字,可通过展现课文中的句子和组词来分辨读音。此外,还可以运用“加一加”或“换一换”的方法来识记。随文复现,则是在朗读课文时,将部分生字再次呈现,让学生结合图片、词组和句子来想象画面,理解生字词并识记。

在写字教学中,则要着重引导学生观察字的结构和笔画,如观察字的每一个笔画所在的位置,做到心中有字,然后再进行临写,从而真正达到写好字的目的。

本课需重点理解的词语,如“收买”“威胁”“牺牲”等,可在学习课文中随文理解。

2.朗读指导

本课中的长句子较多,在朗读指导中,可以采用教师范读与学生自主练习揣摩的方式相结合。即教师先示范一两个长句子的朗读,要求学生掌握朗读中的停顿情况,让学生找出停顿的共同特点,然后学生再通过朗读两个长句子来感受,最后再延伸到对其他长句子的自主练习,找到语感。同时,朗读指导还是要建立在对课文内容和句子理解的基础上,从而读出人物说话的语气和句子中所蕴含的情感。

本课的语言描写是刻画人物的重要手段之一,在朗读指导中,需要读出人物的语气,可以采用学生模拟对话的方式来感悟人物的心理和重点语句。

3.阅读教学

本课距离学生生活较远,在教学之前,可以让学生通过向长辈了解,或者是与家长一起搜集资料,了解刘胡兰同志和她的事迹。而在教学中,也要适当补充背景资料,让学生了解革命先辈们为革命牺牲的伟大事迹,从而引导学生更好地体会刘胡兰同志坚贞不屈、视死如归的精神。课文的第2、3自然段是全文的重点,教学时,可以引导学生结合图片和刘胡兰被捕后的言行举止,体会她面对敌人的威逼利诱毫不动摇,英勇就义的伟大精神,从而感受刘胡兰的人物品质。

1.搜集刘胡兰的相关资料,初步认识刘胡兰。

2.自读课文,要求读准字音,读通句子。

2课时

第一课时

会认“刘、兰”等生字,会读“血”这个多音字,会写“刘、民”等生字,识记“年轻、村子”等词语。

2.通过反复诵读,能正确、流利地朗读课文。

3.初步感知课文内容,把握课文大意,了解故事发生的背景。

板块一 图片导入,揭示课题

1.出示毛泽东主席写的挽词:“生的伟大,死的光荣”,提问学生知不知道这是说的谁。

2.根据学生回答,板书课题“刘胡兰”,范读课题,学生跟读。

3.指导学生观察“刘”字的结构和笔画。

刘:左右结构,左宽右窄,左边“文”捺变点。

兰:上下结构,中间横稍短。

4.引导学生结合自己的姓名来理解“刘”是姓氏,课题“刘胡兰”是本文主人公的名字。

5.让学生观察“刘”字,看看“刘”字由哪几个部分构成。

6.出示兰花的图片,让学生通过图片来识记“兰”字。

7.让学生分享自己对刘胡兰的了解,其他学生补充,教师适时指导。

刘胡兰,生于1932年10月8日,山西省文水县云周西村(现名刘胡兰村)人。1946年6月,刘胡兰参加中国共产党,为候补党员。1947年1月12日,15岁的她被捕,壮烈牺牲。1947年8月1日,她被追认为中国共产党正式党员。

8.学生齐读课文题目。

9.导入:为什么毛泽东主席为刘胡兰写挽词呢?让我们走进这篇课文中。

板块二 初读课文,整体感知

1.学生自由朗读课文,注意读准字音、读通句子。

2.指名四名学生,每名学生朗读一个自然段,教师根据学生的朗读情况,从词要连续读,词组与词组之间要停顿的角度对朗读停顿进行指导。

3.通过先读短语,再读长句的方法指导学生对长句进行朗读。

句段:敌人把刘胡兰拉到庙门口的广场上,当着她和乡亲们的面,铡死了被捕的六个民兵。

(1)出示该长句中的短语“拉到庙门口的广场上”“当着她和乡亲们的面”“铡死了被捕的六个民兵”,指名学生进行朗读。

(2)引导学生思考“敌人有什么行为”“敌人是做给谁看的”“敌人是如何凶残”,从而明确这三个句子需要重读的词语分别为“拉到”“她和乡亲们”“铡死”。

(3)教师调动学生之前的朗读经验,明确朗读停顿的注意事项——词要连读,词组与词组之间要停顿。

4.指名不同的学生读出文中的语言描写。

句段:“告诉我村子里谁是共产党员,说出一个,给你一百块钱。”“我不知道!”“不说就枪毙你!”“不知道!就是不知道!”“不说,也铡死你!”“要杀要砍由你们,怕死不是共产党员!”

(1)读出人物的语气和情感。

(2)引导学生在模拟对话中感受到敌人的凶残、气急败坏,以及刘胡兰的坚定、不动摇。

5.将学生分成四个小组,轮流读课文,边读边思考:这篇课文主要讲了一件什么事情?

6.出示课文主要内容概括的填空题,指名学生完成填空,教师引导并明确。

年轻的共产党员(刘胡兰),在被叛徒出卖后被捕,但是她不为敌人的(收买)所动摇,也不畏惧敌人的(威胁)和(毒打),最后光荣地(牺牲)了,(毛泽东主席)听说了后,亲笔为她写了(挽词)。

板块三 归类认读,识记生字

1.学生再次自由朗读课文,注意读准字音、读通句子。

2.出示本课剩余的生字词,师生共同学习。

(1)识记“民、反、村、被、关”。

①让学生找出“民、反、村、被、关”所在的句子、段落并进行朗读。

1947年1月12日,天阴沉沉的,国民党反动派包围了云周西村。由于叛徒的出卖,年轻的共产党员刘胡兰被捕了,关在一座庙里。

②将段落中的生字词变红,指名学生进行认读,教师适时指导。

③出示“民、反、村、被、关”的书写,让学生观察其书写的结构和笔画。

④学生分享自己的观察,教师适时指导,并进行书写示范。

“民”:独体字,竖提要直,内横略斜,末笔要有力。

“反”:半包围结构,首撇短平,横撇内收,捺伸展。

“村”:左右结构,左竖长而直,右点有力。

“被”:左右结构,左边勿漏第四笔短撇。

“关”:上下结构,上面勿写成“八”,下面首横稍短。

(2)识记生字“道”、词语“知道”。

①让学生找出“道”“知道”所在的句子并进行朗读。

A.刘胡兰大声回答:“我不知道!”

B.刘胡兰愤怒地回答:“不知道!就是不知道!”

②将段落中的生字词变红,指名学生进行认读,教师适时指导。

③出示“道”的书写,让学生观察其书写的结构和笔画。

④学生分享自己的观察,教师适时指导,并进行书写示范。

“道”:半包围结构,里部上横长,外部平捺要托住被包部分。

(3)识记“兵”。

①出示“兵”的甲骨文,并分析每个部分表示的含义。

②让学生根据“兵”甲骨文每个部分的含义进行理解:两只手握着兵器。

③识记词语“民兵”,朗读相关句子。

(4)识记多音字“血”。

①出示课文中“鲜血(xuè)直流”“血(xiě)淋淋”“烈士的鲜血(xuè)”三处,指名学生进行认读。

②出示“血”的两个读音,让学生进行分别组词。

③学生朗读不同的词组并进行识记。

3.学生对本课要求会认的字和词语表的词语进行书写,教师巡视指导。

4.教师根据巡视发现的书写情况进行总结强调,同时选择比较有代表的书写进行展示。

完成本课对应的字词书写训练。

第二课时

1.读懂课文,感受刘胡兰同志在敌人面前坚贞不屈、视死如归的斗争精神。

2.运用重点词句法,抓住重点词句,理解课文内容,了解人物事迹。

3.把握故事的时间、地点、人物、环境,以及故事的起因、经过和结局。

板块一 复习导入,了解背景

1.听写本课的生字词,同桌互相订正。

2.出示本课中的重要字词,学生进行认读,教师适时指导。

3.指名学生对以下词语进行认读,并试着用以下词语说说课文内容。

刘胡兰 年轻 村子 反动派 被捕

知道 广场 民兵 鲜血 烈士

4.过渡:那么,刘胡兰为什么被捕,她是什么时间在哪里被捕的呢?让我们去第1自然段中去看看能否找到答案。

5.指名学生朗读第1自然段,注意读好长句子。

6.抓住“1947年1月12日”“云周西村”“刘胡兰”“天阴沉沉的”,提示学生第1自然段写了故事的时间、地点、人物和环境。

7.通过阴天的图片,让学生感受环境描写“天阴沉沉的”奠定了本文的悲伤基调。

8.引导学生抓住词语“由于”,提示学生第二句写了刘胡兰被捕的原因——“叛徒的出卖”。

9.补充故事发生的背景,让学生体会当时的凶险情况。

1946年10月,为保存革命力量,县委决定将大部分同志转移上山,留下部分同志坚持斗争。刘胡兰主动要求留下来。她和留下来的同志一起向各村党组织传达党的指示,组织群众掩埋粮食。1947年1月12日,国民党阎锡山军和地主武装“复仇自卫队”包围了云周西村,将群众赶到场地上,刘胡兰因叛徒出卖被捕。

10.引导学生抓住“年轻”“共产党员”,体会刘胡兰虽然年龄小,但积极为群众和革命事业做奉献。

板块二 分析言行,了解人物

1.指名学生朗读课文第2自然段,其他学生边听边画出敌人和刘胡兰的言行。

2.指名学生分享自己从第2自然段中了解到的敌人和刘胡兰的言行,其他学生进行补充,教师适时指导。

敌人:

(1)敌人想收买刘胡兰,对她说:“告诉我村子里谁是共产党员,说出一个,给你一百块。”

(2)敌人又威胁她说:“不说就枪毙你!”

(3)恼羞成怒,把她打得头破血流。

刘胡兰:

(1)刘胡兰大声回答:“我不知道!”

(2)刘胡兰愤怒地回答:“不知道!就是不知道!”

(3)刘胡兰像钢铁铸成似的,一点儿也不动摇。

3.引导学生找出语言描写、神态描写、动作描写的句子。

(1)从刘胡兰的言行神态感受她的坚定、不动摇,从“愤怒”一词感受刘胡兰对敌人的憎恨。

(2)从“收买”“威胁”“恼羞成怒”“鲜血直流”等词感受敌人的凶残。

收买:指用钱财或其他好处笼络人,使受利用。

威胁:指用威力逼迫恫吓使人屈服。

恼羞成怒:由于羞愧和恼恨而发怒。

4.帮助学生找出句中的比喻句——“刘胡兰像钢铁铸成似的,一点儿也不动摇。”

(1)引导学生从“钢铁铸成似的”“一点儿也不动摇”中感受刘胡兰坚贞不屈的精神。

(2)引导学生想象自己处于那样的情境中害怕的心情,与刘胡兰面对敌人的收买、威胁、毒打时不害怕的心态进行对比,从而感受刘胡兰坚贞不屈的精神。

5.齐读课文第2自然段,读出敌人的凶残、残暴和刘胡兰的不动摇、不屈服。

板块三 联系资料,感受精神

过渡:敌人在刘胡兰这儿什么也没得到,又会怎样做?刘胡兰最后的结局是什么?让我们去读读第3自然段。

指名学生朗读课文第3自然段,其他学生边听边画出敌人和刘胡兰的言行。

3.指名学生分享自己从第3自然段中了解到的敌人和刘胡兰的言行,其他学生进行补充,教师适时指导。

敌人:

(1)敌人把刘胡兰拉到庙门口的广场上,当着她和乡亲们的面,铡死了被捕的六个民兵。

(2)敌人指着血淋淋的铡刀说:“不说,也铡死你!”

刘胡兰:

(1)刘胡兰挺起胸膛说:“要杀要砍由你们,怕死不是共产党员!”

(2)她迎着呼呼的北风,踏着烈士的鲜血,走到铡刀前。

4.引导学生从“铡死”“血淋淋”感受到敌人的凶狠、残暴,从而感受到刘胡兰面对的是敌人的死亡威胁。

5.引导学生找出描写刘胡兰动作的词语——“挺起”“迎着”“踏着”“走到”。让学生朗读句子,在朗读中体会到刘胡兰坚贞不屈、视死如归的精神。

6.帮助学生画出环境描写——“呼呼的北风”。让学生联系现实生活中阴天时的压抑感受,从而感受到环境描写渲染了悲伤的气氛。

7.学生齐读第3自然段最后一句话,重读“光荣”“牺牲”“才”。让学生感受到年轻的刘胡兰的牺牲是光荣的、伟大的、值得赞颂的。

牺牲:指为了正义的目的舍弃自己的生命。

8.教师总结:面对敌人的收买、威胁、毒打,刘胡兰不动摇、不屈服、像钢铁铸成似的,最后她迎着呼呼的北风,英勇就义了。这是多么伟大的精神啊!

9.指名学生说说在自己的心目中,刘胡兰是一个怎样的人。

坚贞不屈、英勇无畏、视死如归……

10.过渡:同学们还知道哪些小英雄的事迹呢?

11.小组讨论,然后指名学生回答。

王二小——把敌人引进埋伏圈,壮烈牺牲

潘冬子——游击队交通员

张嘎——小侦察员

海娃——儿童团团长,送“鸡毛信”

......

让学生齐读最后1自然段,思考:为什么毛泽东主席为刘胡兰亲笔写了挽词?

毛泽东主席知道刘胡兰的事迹后,感受到刘胡兰不屈的精神和人格魅力,所以亲笔为她写挽词,体现了毛泽东主席对她的哀悼、敬佩和赞颂。

邓小平同志题词:“刘胡兰的高贵品质,她的精神面貌,永远是中国青年和少年学习的榜样。”1994年2月2日 ,江泽民总书记在山西视察工作时为刘胡兰题词:“发扬胡兰精神,献身四化大业。”

1947年8月,中共中央晋绥分局追认她为中国共产党党员。2009年9月,刘胡兰被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

13.齐读“生的伟大,死的光荣”,读出对英雄的敬仰之情。

14.过渡:刘胡兰的牺牲是有意义的吗?联系现在的生活,同学们有什么感受呢?

15.小组合作讨论,派代表回答,其他小组补充,教师适时指导。

刘胡兰的牺牲是有意义的。我们能有今天的幸福生活,离不开革命英雄们的无私奉献,我们要珍惜来之不易的幸福生活,学会感恩。

16.小结:刘胡兰为了革命的胜利,献出了年轻的生命,但是她坚贞不屈、视死如归的精神永远被后人铭记,她的牺牲是有价值的、有意义的。我们今天幸福的生活离不开像刘胡兰一样的革命先辈们的奉献,我们要珍惜今天这来之不易的生活。

板块四 课堂总结,积累拓展

1.出示本课结构图示,帮助学生再次梳理课文内容。

起因:时间、地点、人物、环境和被捕原因

经 敌人:收买、威胁、毒打 坚贞不屈

刘胡兰 过

刘胡兰:不知道、不动摇、不怕死 视死如归

结果:光荣牺牲

2.指名学生结合此处的结构图示来讲述这个故事,然后其他同学与同桌互相讲述。

3.总结:我们的革命先辈们为了革命抛头颅、洒热血,他们坚贞不屈、视死如归,这体现了多么崇高的人格啊!课后我们还可以阅读更多关于刘胡兰的故事,或者是其他革命先辈的故事,去感受革命先辈们的人格魅力。

完成对应训练。

1.注重资料的补充。本课的故事和人物与学生的生活离得比较远,学生对于革命先辈们的丰功伟绩知道得也不多。因此,在教学中,需要及时补充资料,让学生在对背景资料了解的基础上去感受人物的精神;或者是出示相关的图片,给学生直观的印象,让学生在看图、读文和表达的语文实践中,感受人物的精神。

2.注重质疑能力的培养。爱因斯坦说过:“发现问题远比解决问题更重要。”疑问是思维的火种,它可以促进思维展开和蔓延。因此,在语文的教学中,也应该有意识培养学生的质疑能力,即要让学生“想问”,因此,在教学中,应该鼓励学生去发现问题。此次教学设计中的朗读教学,就设计了鼓励学生在读了之后去提出问题,教师则尊重学生提出的问题,并与全班学生一起解决提出的问题,创设开放的教学环境,建立民主的师生关系,以让学生“敢问”。

同课章节目录

- 课文1

- 1 小蝌蚪找妈妈

- 2 我是什么

- 3 植物妈妈有办法

- 口语交际:有趣的动物

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 识字

- 1 场景歌

- 2 树之歌

- 3 拍手歌

- 4 田家四季歌

- 语文园地二

- 课文2

- 4 曹冲称象

- 5 玲玲的画

- 6 一封信

- 7 妈妈睡了

- 口语交际:做手工

- 语文园地三

- 课文3

- 8 古诗二首

- 9 黄山奇石

- 10 日月潭

- 11 葡萄沟

- 语文园地四

- 课文4

- 12 坐井观天

- 13 寒号鸟

- 14 我要的是葫芦

- 口语交际:商量

- 语文园地五

- 课文5

- 15 大禹治水

- 16 朱德的扁担

- 17 难忘的泼水节

- 口语交际:看图讲故事

- 语文园地六

- 课文6

- 18 古诗二首

- 19 雾在哪里

- 20 雪孩子

- 语文园地七

- 课文7

- 21 狐假虎威

- 22 狐狸分奶酪

- 23 纸船和风筝

- 24 风娃娃

- 语文园地八