选择性必修2第3课 现代食物的生产、储备与食品安全 课时强化训练备考卷(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第3课 现代食物的生产、储备与食品安全 课时强化训练备考卷(Word解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 232.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-07 07:12:22 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高二课时强化训练备考卷

第3课

现代食物的生产、储备与食品安全

一、选择题:本题共

24

小题,每小题

2

分,共

48

分。在每小题给出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

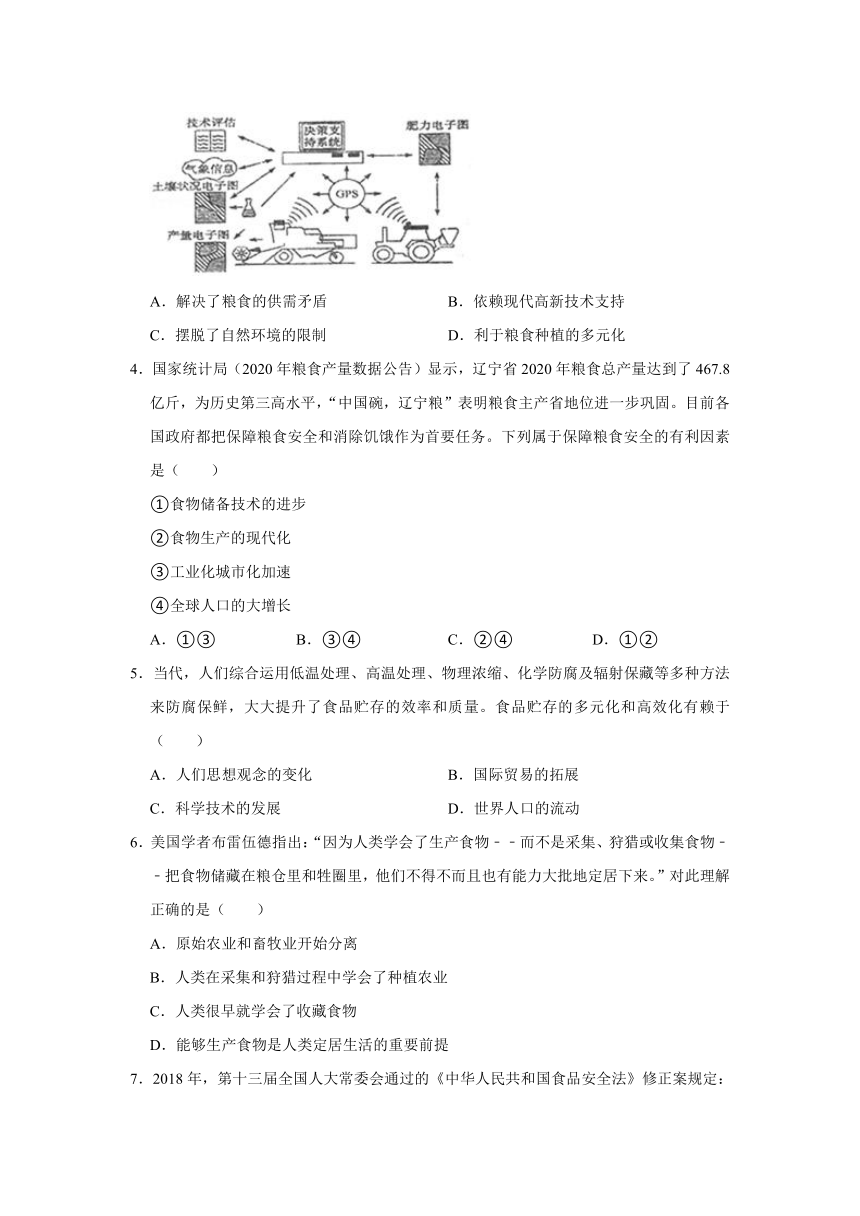

1.相对于常温物流,农产品采用如图所示物流方式( )

A.可以减少农产品的损失

B.对物流自动化要求更高

C.对运输距离限制较大

D.对信息的依赖度降低

2.粮食安全对我国具有至关重要的意义。如表中,1984﹣1998年粮食产量在周期性波动中逐步提高,其合理的解释是( )

时间

全国粮食产量情况

1978﹣1984年

粮食产量持续大幅增长

1984﹣1998年

粮食产量在周期性波动中逐步提高

1998﹣2003年

粮食连年减产

2003年至今

历史上少有的粮食连年增产

A.生产关系调整制约了农民生产积极性

B.社会主义市场经济体制主导着粮食产量

C.粮食生产与商品经济发展关系较密切

D.经济体制改革的重心由农村向城市转移

3.如图为现代“精确农业系统示意图”。据此可知,“精确农业”( )

A.解决了粮食的供需矛盾

B.依赖现代高新技术支持

C.摆脱了自然环境的限制

D.利于粮食种植的多元化

4.国家统计局(2020年粮食产量数据公告)显示,辽宁省2020年粮食总产量达到了467.8亿斤,为历史第三高水平,“中国碗,辽宁粮”表明粮食主产省地位进一步巩固。目前各国政府都把保障粮食安全和消除饥饿作为首要任务。下列属于保障粮食安全的有利因素是( )

①食物储备技术的进步

②食物生产的现代化

③工业化城市化加速

④全球人口的大增长

A.①③

B.③④

C.②④

D.①②

5.当代,人们综合运用低温处理、高温处理、物理浓缩、化学防腐及辐射保藏等多种方法来防腐保鲜,大大提升了食品贮存的效率和质量。食品贮存的多元化和高效化有赖于( )

A.人们思想观念的变化

B.国际贸易的拓展

C.科学技术的发展

D.世界人口的流动

6.美国学者布雷伍德指出:“因为人类学会了生产食物﹣﹣而不是采集、狩猎或收集食物﹣﹣把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是( )

A.原始农业和畜牧业开始分离

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C.人类很早就学会了收藏食物

D.能够生产食物是人类定居生活的重要前提

7.2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》修正案规定:食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,保证食品安全,诚信自律,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。据此可知( )

A.国家以法律手段保障食品安全

B.食品生产标准体系确立

C.国家食品安全监管体系完善

D.食品安全问题开始受到国家重视

8.“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”据考证,为了鲜荔枝运到长安,古人将藏在地窖的寒冰和荔枝一起放入带有隔温夹层的木箱中进行运输。荔枝保鲜箱可谓当时冷库的雏形,而快马加鞭又全程“低温”的荔枝运输队伍,也算得上世界上较早的“冷链”系统。由此可知( )

A.物种交流受到重视

B.生活催生冷链物流

C.长途贩运发展迅速

D.茶马古道开始兴盛

9.又到猕猴桃集中采摘时期,如何做好保鲜工作,让桃农发愁。自建冷库成本太高,随意储藏又影响口感,砸了自己好不容易建立起来的招牌。解决上述问题的措施是( )

A.采摘的机械化

B.冷链物流的发展

C.家用冷冻设备

D.添加食品添加剂

10.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出( )

A.国家高度重视食品安全管理

B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善

D.食品安全隐患问题开始受到关注

11.1930年,美国利用杂交技术培育出玉米新品种,平均亩产由过去的100千克增加到350千克。1941年,墨西哥培育出小麦新品种,推广之后使小麦亩产量从50千克提高到250千克。1960年,菲律宾国际水稻研究所成立。该所培育出的杂交水稻在东南亚推广,一季稻的亩产可达600~650千克。2013年,“中国超级杂交水稻”百亩示范田实现平均亩产988.1千克,创世界纪录。这说明20世纪以来( )

A.发展中国家走在现代化农业的前列

B.现代化农业机器得以广泛使用

C.粮食作物的杂交育种技术不断突破

D.世界人民已逐渐消除饥饿问题

12.在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟。当机器横向通过作物时,作物发出的辐射能量下降到低于某预定数值时,仪器就会发出一个信号,用以说明射线所照射的莴苣是可以摘取的,机器上的切割机就会自动切下所选定的莴苣。这主要体现了现代农业生产工具的( )

A.智能化

B.规模化

C.市场化

D.社会化

13.现如今人们的物质生活变得越来越丰富,为了能让全国各地的消费者吃到来自世界各地的新鲜瓜果和蔬菜,冷链物流产业脱颖而出。下列哪项不是冷链物流产业的优点( )

A.延长物品的保鲜周期

B.为物品创造最佳的储存环境

C.具有非常高的效率

D.对贮藏运输要求不高

14.“在美国,农业机械的发明得到了促进……与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致了一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。”据此,20世纪以来美国食物储备技术得到发展的主要原因是( )

A.发明了新交通工具

B.工业革命的发展与影响

C.工业生产方法的改进

D.政府的推动作用

15.改革开放以来,中国创造了令世人瞩目的用世界上7%的土地养活世界上22%人口的奇迹,这得益于( )

①袁隆平的杂交水稻技术推广

②家庭联产承包责任制的推行

③坚持高度集中的计划经济体制

④国家废除农业税鼓励粮食生产

A.②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

16.“渔光一体”模式是将光伏发电与水产养殖有机结合,通过在水面上架设光伏电池板,在水面下养殖鱼虾的模式,达到养殖和发电的并行发展。与传统水产养殖相比,这种模式的突出优势是( )

A.彻底解决了我国的食品安全问题

B.降低了生产成本,提高了水产品质量

C.有利于实现产业叠加和资源共享

D.解决了当前困扰我国的雾霾问题

17.食品工业化是指通过科学技术改变食物的生产、储存、运输、销售方式等。在现代,工业化食品借助广告和零售业的商业革命,为我们带来不少便利,如广受欢迎的辣条、方便面就是典型的工业化新食品,云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地。这说明( )

A.工业加工使食品质量有一定下降

B.工业化食品提高了工业化水平

C.工业化生产丰富了日常食物种类

D.工业化食品符合了国人饮食习惯

18.《汉书?食货志》记载,大司农中丞耿寿昌上书汉宣帝“令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓”。材料表明( )

A.西汉王朝高度重视粮食生产

B.汉宣帝时期人才荟萃

C.中国粮食储备制度历史悠久

D.常平仓体现计划经济

19.同学们喜欢吃的辣条是一种典型的工业化食物,工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代。这说明( )

A.食品的工业加工使食品质量下降

B.吃辣条就是支持国家工业化建设

C.工业化加工为我们创造了新食物

D.工业食品不符合国人的饮食习惯

20.下表反映了辛亥革命后20年间我国农业机器与工具进口的情况(每5年平均机器和工具年进口值).该表能够反映的准确信息是

( )

单位:1000海关两

年代

各种机器和工具(A)

农机具(B)

B/A(%)

1912﹣1916

15956

118

0.74

1917﹣1921

39269

798

2.03

1922﹣1926

43074

390

0.91

1927﹣1931

55192

998

1.81

A.农业领域近代化有所拓展

B.传统农具逐渐退出农业生产

C.国民经济的发展严重失衡

D.自然经济主导地位逐渐丧失

21.新中国成立后,党和国家高度重视粮食安全与食品安全问题。改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力,包括( )

①积极参与联合国粮食安全行动计划

②发展农业科技,提高粮食产量

③完善法律法规,进行制度创新

④建立食品安全最严格标准,实行违规最严厉惩罚等措施

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

22.“过去人们吃不起,现在人们不敢吃。”漫画所反映的现象是( )

A.高致病性传染病多发

B.民众食品安全意识提高

C.霉变变质食物影响健康

D.转基因食品影响粮食安全

23.1996年,中国政府颁布的《中国的粮食安全问题》白皮书中,提出的“解决粮食安全问题”的方针是( )

A.制定保障粮食安全的法律法规

B.政府进行制度创新和政策支持

C.统筹消除饥饿的共同资源

D.立足国内资源,实现粮食基本自给

24.2020年7月16日,中央电视台“3?15”晚会曝光某国际著名连锁快餐品牌店,将过期食品重新加工,销售给顾客,引起社会的普遍关注。该连锁品牌负责人表示,立即进行整改,让消费者满意。这主要说明( )

A.食品安全问题日益突出

B.粮食安全问题备受社会关注

C.群众的食品安全意识普遍提高

D.迫于媒体压力,店家做出的是无奈之举

二.材料题(共3小题52分)

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一

从明中叶开始,位于江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业。他们通过为该地区城市繁荣的纺织业(丝织业、棉织业)供给原料和中间产品,得以贴补家计中的不足部分。随着人口的骤增和无数中小城市的形成,江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米。从此江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心。

﹣﹣摘编自吴金成《从社会变迁视角对明中期史的再认识》

材料二

工业革命以来,英国的粮食问题日益突出。为了解决粮食供应问题,英国掀起了开凿运河和修建铁路的高潮,到19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽。1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建立,同盟人员进行了大量宣传鼓动工作,创办刊物,要求自由贸易,反对贸易保护主义,在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》后,英国从国外市场大量进口小麦。当粮食歉收、谷物价格上涨发生骚乱时,政府便会发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易。粮食问题的基本解决,不仅推动了英国城市化,而且有利于社会的稳定,工业革命的深入推进。

﹣﹣摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究》

材料三

2020年9月,全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研,旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则。2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国反食品浪费法》,自公布之日起施行。

﹣﹣摘编自央视新闻网

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因,并简析该地区产业结构变化产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国为解决粮食供应问题采取的措施。

(3)结合上述材料,说明《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义。

26.阅读材料,回答问题。

材料一:纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动的范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

﹣﹣摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二:饥饿始终是半殖民地、半封建的旧中国的一大难题。新中国成立后,政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。中国发展粮食生产所取得的巨大成就,不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

﹣﹣摘编自国务院《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国解决粮食问题的措施并简析其意义。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:世界饮食史上的四次革命

一

约1万年前出现农耕后,人类开始摄取固定的谷物。陶器的发明,让人类制作出了柔软的食物和汤汁,促成了“料理革命”与“农业革命”的合并。

二

16世纪,新、旧大陆间的食材交换,引发了人类饮食文化的巨大变化。17﹣18世纪,英法等国在加勒比海诸岛大规模栽培甘蔗,促使砂糖大众化,砂糖又与中国的红茶、阿拉伯的咖啡产生连接,促成世界各地饮食的结合。

三

19世纪以来,随着运送大量食材至城市的交通革命、遏制腐败的技术开发、食品加工产业化的酝酿发展,新的饮食文化逐渐形成,餐厅日益普及。

四

20世纪后期,食品的低温处理技术、世界范围的冷链物流系统、汽车的普及、船舶大型化、货柜运输,以及超市等大型贩卖方式,一起引发了“流通革命”。

﹣﹣整理自(日)宫崎正胜《餐桌上的世界史》

从表格中至少提取两项信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键是看懂图的内容。

【解答】解析冷链物流使产品从生产、运输到销售各个环节受到低温保护,有利于减少农产品变质现象,从而减少损失,故A项正确;

冷链物流强调的是使产品在各个环节都处于低温环境并没有规定物流过程必须采用自动化方式,故B项错误;

低温环境使产品保质期更长,有利于扩大产品运输距离,故C项错误;

冷链物流较常规物流对信息依赖程度更高,对产品信息掌握越充分越有利于产品的保护,故D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键信息是“1984﹣1998年粮食产量在周期性波动中逐步提高”。

【解答】根据材料并结合所学知识可知,在1984﹣1998年,随着经济体制改革的逐渐推进,商品经济获得发展,农业生产受到市场需求的影响,会种植市场需要的经济作物,从而影响粮食的生产,故粮食产量出现周期性波动,同时,农业生产积极性的提高和科技进步促进了粮食产量的提升,粮食产量又会逐步提高,所以C正确;

注意设问1984﹣1998年,粮食产量在周期性波动中逐步提高,要注意有两点意思,一是波动,二是提高,显然此时并没有制约农民积极性,所以A错误;

社会主义市场经济体制是在1992年后逐步确立的,所以B错误;

D项没法解释逐步提高的原因,所以D错误。

故选:C。

3.【分析】本题主要考查农业发展,要求学生结合现代农业发展的特点和影响因素来分析。

【解答】根据“GPS”、“电子图”等都是现代高新技术的内容,由此可知“精确农业”要依赖高新技术的支持,故选B;

图示信息无法体现矛盾的解决和摆脱了自然环境的限制,排除AC;

粮食种植的内容由图示无法体现,排除D。

故选:B。

4.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键信息是“保障粮食安全的有利因素”。

【解答】结合所学知识可知,食物储备技术的进步、物生产的现代化均有利于保障粮食安全,①②正确;

工业化、城市化加速和全球人口增加会加大粮食的消耗,③④错误。

故选:D。

5.【分析】本题主要考查现代食品安全,要求学生结合现代食品安全和食品贮存的特征来分析。

【解答】从材料中“低温处理、高温处理、物理浓缩、化学防腐及辐射保藏等多种方法来防腐保鲜,大大提升了食品贮存的效率和质量”明显可以看出是科学技术的发展对食物储存的影响,C是正确的;

ABD选项都不符合材料的要求,排除。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查的是人类食物的生产,解答本题需要掌握人类学会了生产食物的重要意义。

【解答】A.材料没有体现原始农业和畜牧业开始分离;

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业的说法在材料中没有涉及;

C.与材料无关;

D.材料主要体现了因为人类学会了生产食物,使他们有能力大批地定居下来,也就是说能够生产食物是人类定居生活的重要前提,故选D。

故选:D。

7.【分析】本题主要考查我国的食品安全,要求学生结合我国食品安全的管理措施和影响来分析。

【解答】A.从材料中“2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》…承担社会责任”可以看出我国是通过制定相关的法律来保障食品安全;

B.材料信息没有涉及到食品生产标准体系的确立;

C.材料并不是突出强调食品安全监督体系的完善,而是强调法律手段的特征;

D.材料信息并不能说明2018年我国才开始重视食品安全问题。

故选:A。

8.【分析】本题主要考查食品保鲜技术的发展,要求学生结合中国古代食品生产、储藏和运输的特征来分析。

【解答】A.材料信息反映的是食品运输,而不是物种交流;

B.从材料可以看出为了保证长安吃到新鲜荔枝这种生活需求,催生了古代的冷链物流发展;

C.材料并不是强调长途贩运贸易的发展,而是强调食品运输;

D.材料信息和茶马古道没有关系。

故选:B。

9.【分析】本题考查新中国的科技成就。解题的关键是理解冷链物流的发展对生鲜农产品的保存、输送和销售的影响。

【解答】依据材料,结合所学可知,冷链物流的发展促进了生鲜农产品的保存、输送和销售,故B项正确。

A、C、D三项均与解决题干现象关系不大,排除。

故选:B。

10.【分析】本题考查改革开放。解题的关键是正确分析材料中《“十三五”国家食品安全规划》的内容,从中分析得出国家高度重视食品安全管理。

【解答】依据材料《“十三五”国家食品安全规划》中提出的内容可以看出国家高度重视食品安全管理,故A项正确。

材料没有涉及食品安全管理制度存在的问题,因此不能得出食品安全管理制度需要进行改进,故B项错误。

材料强调的是国家高度重视食品安全管理,不是强调国家卫生环境是否得到改善,故C项错误。

D项中的“开始”无法从材料得出,排除。

故选:A。

11.【分析】本题考查现代科学技术,解题的关键信息是“美国利用杂交技术培育出玉米新品种”“墨西哥培育出小麦新品种”“菲律宾国际水稻研究所成立。该所培育出的杂交水稻在东南亚推广”“中国超级杂交水稻”。

【解答】材料反映了20世纪以来粮食作物的杂交育种技术不断取得新突破,C项正确;

材料既提到了墨西哥、菲律宾、中国等发展中国家在杂交育种技术上的突破,也提到了美国在该领域的成就,美国属于发达国家,A项错误;

材料未涉及现代化农业机器的使用,排除B项;

粮食作物的杂交育种技术的突破有利于解决人类的饥饿问题,但不能说20世纪以来世界人民已逐渐消除饥饿问题,与史实不符,排除D项。

故选:C。

12.【分析】本题考查现代科学技术,解题的关键信息是“在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟”。

【解答】蔬菜收获机器利用射线确定莴苣是否成熟,并对成熟莴苣进行自动收割,这一新技术体现出现代农业生产工具智能化的特点,故A项正确;

B、C、D三项材料未涉及,故均排除。

故选:A。

13.【分析】本题考查近现代中国的社会生活,解题的关键信息是“冷链物流产业的优点”。

【解答】冷链物流一般指需要冷藏、冷冻类的食品在生产、贮藏运输、销售等各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量、减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流大大提高了食物的存储期限,故A项正确,排除;

冷链物流对货物进行全程的温度控制,为物品创造最佳的储存环境,以确保食品的安全,故B项正确,排除;

冷链物流便利了不同地域之间的食物输送,具有非常高的效率,故C项正确,排除;

冷链物流的各个环节始终处于规定的低温环境下,对贮藏运输要求很高,故D项错误,符合题意。

故选:D。

14.【分析】本题主要考查两次工业革命,要求学生结合两次工业革命的影响来分析。

【解答】A.新式交通工具只是材料中储备技术发展的原因之一,不是主要原因;

B.从材料可以看出美国实物储备技术得到发展,与农业机械的发展,粮仓的发展,工厂的发展,运输工具的发展有密切的关系,而这一切都是工业革命发展和影响的结果;

C.工业生产方法的改进材料没有体现出来;

D.材料根本体现不出政府的推动作用。

故选:B。

15.【分析】本题主要考查我国的粮食生产的发展要求,学生结合我国粮食生产发展的特点和影响因素来分析。

【解答】①袁隆平的杂交水稻技术推广是我国粮食产量增长的主要原因,也是材料中中国用世界上7%的土地养活世界上22%人口的奇迹的重要原因。

②家庭联产承包责任制的推行农村生产力的发展提高了农民的生产积极性,也是材料现象的重要影响因素;

③坚持高度集中的计划经济体制不是材料现象的主要原因,计划经济体制在改革开放以来逐渐被改变;

④国家废除农业税鼓励粮食生产是促进我国粮食生产发展的重要推动因素。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查现代食物的生产,要求学生结合我国水产业发展的特征来分析。

【解答】与传统水产养殖相比,“渔光一体”模式下的水产养殖的突出优势表现在实现了产业叠加和资源共享,C正确;

与解决我国的食品安全问题无关,A错误;

生产成本提高了,清洁能源的使用也提高了养殖户的收益,对水产品产量变化无关,B错误;

清洁能源的使用能减轻当前困扰我国的雾霾问题,但不能解决,D错误。

故选:C。

17.【分析】本题考查改革开放。解题的关键是正确分析材料的主旨,分析得出工业化新食品的出现以及云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地丰富了人们日常食物种类。

【解答】依据材料,结合所学可知,辣条、方便面属于工业化新食品。云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地,这就大大丰富了人们的日常食物种类,故C项正确。

A项中的“食品质量有一定下降”,B项中的“提高了工业化水平”不能从材料得出,排除。

工业化食品具有一定的局限性,故D项说法绝对化,排除。

故选:C。

18.【分析】本题考查中国古代的经济政策,解题的关键信息是“令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓”。

【解答】材料强调的是政府通过粮食储备的增减来平抑物价,而不是重视粮食生产,故排除A;

仅凭材料个例不能体现汉宣帝时期人才荟萃,故排除B;

材料不符合政府指令式的计划经济的特点,故排除D;

材料反映的是西汉宣帝时建立了常平仓以储备粮食,调控粮价,故C正确。

故选:C。

19.【分析】本题主要考查第一次工业革命的影响,试题难度一般,解题关键在于对材料和相关知识的准确把握。

【解答】根据材料“工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代”可知体现的是工业化加工为我们创造了新食物,C选项符合题意。

ABD选项说法明显错误,排除。

故选:C。

20.【分析】本题考查辛亥革命,旨在考查学生准确解读材料的能力。

辛亥革命是近代中国比较完全意义上的资产阶级民主革命。它在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。革命使民主共和的观念深入人心。反帝反封建斗争,以辛亥革命为新的起点,更加深入、更加大规模地开展起来。

【解答】农机具进口的比例比较低,维持在各种机器进口数量的2%左右,农业生产已经使用机器,说明农业领域近代化有所拓展,故A正确;

B错在“退出”,排除;

CD材料未体现,故CD错误。

故选:A。

21.【分析】本题主要考查现代食物的生产、储存与食品安全,考生可根据材料“新中国成立后,党和国家高度重视粮食安全与食品安全问题。改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力”分析。

【解答】改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力有积极参与联合国粮食安全行动计划、发展农业科技,提高粮食产量、完善法律法规,进行制度创新、建立食品安全最严格标准,实行违规最严厉惩罚等措施,故①②③④均正确,故选D项,排除ABC。

故选:D。

22.【分析】本题主要考查的是现代食物的生产、储存与食品安全。解答本题的关键是对漫画隐含的信息及相关知识的把握。

【解答】根据漫画中的信息“甜味剂、漂白剂、着色剂、亚硝酸盐、防腐剂、增味剂等”并结合已学知识可知,“现在人们不敢吃”主要是因为担心食品安全的问题,故选B,排除ACD。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查的是现代食物的生产、储存与食品安全。解答本题的关键是对已学基础知识的识记。

【解答】《中国粮食问题》白皮书,明确表示中国能够依靠自己的力量实现粮食基本自给,这是政府解决粮食安全问题的基本方针,故选D,排除ABC。

故选:D。

24.【分析】本题主要考查粮食安全,要求学生结合粮食安全的影响因素来分析。

【解答】某品牌店的个体违规行为并不能说明整个行业的状况,A项错误;

材料体现的是食品安全问题,不是粮食安全问题,B项不符合题意;

该事件被曝光,说明食品安全引起社会关注,群众的食品安全意识普遍提高,C项正确;

质量是企业生存的生命线,店家进行整改处理是对顾客负责,也是为企业本身长远利益考量,不一定是无奈之举,D项错误。

故选:C。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全、中国古代农业经济的特点和英国工业革命。第一问结合明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因和产业结构变化产生的影响分析;第二问结合英国为解决粮食供应问题采取的措施概括;第三问结合《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义总结。

【解答】(1)原因:根据材料一中“江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业”可知,棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;根据“(江南)发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心”,结合所学知识可知,大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;根据“无数中小城市的形成”“人口的骤增”“江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米”可知,城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。影响:根据材料一中“江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心”可知,江南成为工商业中心;综合材料一中的信息,结合所学知识,从经济、思想和社会生活等方面分析可知,江南三角洲地区产业结构变化产生的影响还包括,商品经济发展,资本主义萌芽产生,商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击,反封建民主思想萌芽,商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件。

(2)措施:根据材料二中“19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽”,结合所学知识可知,使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;根据“1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建立……反对贸易保护主义……在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》”可知,成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;根据“(政府)发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易”可知,发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;根据所学知识,从生产力、生产关系等方面分析可知,英国为解决粮食供应问题采取的措施还包括重视农业生产技术,立法推进圈地运动,使土地得到充分利用。

(3)意义:根据材料三中“旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则”,结合所学知识,从政治、经济、思想和社会风尚等方面分析可知,《中华人民共和国反食品浪费法》颁布有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全,有利于节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展,便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观,还有利于社会形成健康的消费风气。

故答案为:

(1)原因:棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。

影响:江南成为工商业中心;商品经济发展,资本主义萌芽产生;商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击;反封建民主思想萌芽;商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件

(2)措施:使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;重视农业生产技术;立法推进圈地运动,土地得到充分利用。

(3)有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全;便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观;节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展;推动社会形成健康的消费风气等。

26.【分析】(1)本题考查中国古代小农经济,需结合中国古代粮食生产发展的原因来解答。

(2)本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,需结合新中国解决粮食问题的措施及其意义来解答。

【解答】(1)关于中国古代粮食生产发展的原因,根据材料“历代农民的辛勤劳动”、“民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数提高亩产量”等信息可从耕作技术进步、政府政策(重农抑商、土地赋税政策)、农民辛勤劳作等方面思考作答。

(2)关于措施,根据材料“政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口”可知是废除封建土地所有制;结合所学知识还可从农村生产关系调整、科技进步、政府政策和法律法规支持等方面分析作答。关于意义,根据材料“不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献”可从国内和国外两方面回答意义即可。

故答案为:

(1)原因:精耕细作技术的进步;政府采取重农抑商的政策;土地政策的调整;农民的辛勤劳作。

(2)措施:废除封建土地所有制;实行家庭联产承包责任制;发展农业科技;制定政策和法律法规,支持和保障粮食生产。

意义:提高了我国人民生活水平;为世界消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

27.【分析】本题主要考查食物储藏技术的发展,要求学生结合食物储藏技术发展的特征和影响来分析。

【解答】本题属于开放性问题。首先,结合材料中饮食史上的四次革命,从中提取两项信息,例如根据“16世纪,新、旧大陆间的食材交换,引发了人类饮食文化的巨大变化”“17﹣18世纪,英法等国在加勒比海诸岛大规模栽培甘蔗,促使砂糖大众化,砂糖又与中国的红茶、阿拉伯的咖啡产生连接,促成世界各地饮食的结合。”等信息,拟定论题为“区域联系加强促进世界饮食文化发展”。其次,结合所学知识,从新航路开辟推动了物种交换、丰富了各地饮食结构;英法等国殖民扩张推动世界市场的发展及世界餐桌革命;政治多极化和经济全球化迅速发展,世界各地饮食文化交流更加频繁等方面进行阐述。最后强调经济全球化增强了各区域间饮食文化交流,但需要深刻思考如何在交流中传承民族饮食文化。

故答案为:

示例:论题:区域联系加强促进世界饮食文化发展。

阐述:新航路开辟将新旧大陆联系起来,也增进了欧亚大陆间的联系,物种随之交流和传播,丰富了各地的饮食结构。英法等国殖民扩张推动世界市场的发展,砂糖、咖啡和茶叶成为国际商品,三者结合推动了世界的餐桌革命。20世纪90年代以来,两极格局瓦解,世界多极化趋势加强,经济全球化迅速发展,在第三次科技革命高新技术的支撑下,世界各地饮食文化交流更加频繁。总之,以世界市场为基础的经济全球化的发展,增强了各区域间饮食文化的交流,但如何在交流中传承民族饮食文化则须深思

第3课

现代食物的生产、储备与食品安全

一、选择题:本题共

24

小题,每小题

2

分,共

48

分。在每小题给出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。

1.相对于常温物流,农产品采用如图所示物流方式( )

A.可以减少农产品的损失

B.对物流自动化要求更高

C.对运输距离限制较大

D.对信息的依赖度降低

2.粮食安全对我国具有至关重要的意义。如表中,1984﹣1998年粮食产量在周期性波动中逐步提高,其合理的解释是( )

时间

全国粮食产量情况

1978﹣1984年

粮食产量持续大幅增长

1984﹣1998年

粮食产量在周期性波动中逐步提高

1998﹣2003年

粮食连年减产

2003年至今

历史上少有的粮食连年增产

A.生产关系调整制约了农民生产积极性

B.社会主义市场经济体制主导着粮食产量

C.粮食生产与商品经济发展关系较密切

D.经济体制改革的重心由农村向城市转移

3.如图为现代“精确农业系统示意图”。据此可知,“精确农业”( )

A.解决了粮食的供需矛盾

B.依赖现代高新技术支持

C.摆脱了自然环境的限制

D.利于粮食种植的多元化

4.国家统计局(2020年粮食产量数据公告)显示,辽宁省2020年粮食总产量达到了467.8亿斤,为历史第三高水平,“中国碗,辽宁粮”表明粮食主产省地位进一步巩固。目前各国政府都把保障粮食安全和消除饥饿作为首要任务。下列属于保障粮食安全的有利因素是( )

①食物储备技术的进步

②食物生产的现代化

③工业化城市化加速

④全球人口的大增长

A.①③

B.③④

C.②④

D.①②

5.当代,人们综合运用低温处理、高温处理、物理浓缩、化学防腐及辐射保藏等多种方法来防腐保鲜,大大提升了食品贮存的效率和质量。食品贮存的多元化和高效化有赖于( )

A.人们思想观念的变化

B.国际贸易的拓展

C.科学技术的发展

D.世界人口的流动

6.美国学者布雷伍德指出:“因为人类学会了生产食物﹣﹣而不是采集、狩猎或收集食物﹣﹣把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是( )

A.原始农业和畜牧业开始分离

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C.人类很早就学会了收藏食物

D.能够生产食物是人类定居生活的重要前提

7.2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》修正案规定:食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,保证食品安全,诚信自律,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。据此可知( )

A.国家以法律手段保障食品安全

B.食品生产标准体系确立

C.国家食品安全监管体系完善

D.食品安全问题开始受到国家重视

8.“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”据考证,为了鲜荔枝运到长安,古人将藏在地窖的寒冰和荔枝一起放入带有隔温夹层的木箱中进行运输。荔枝保鲜箱可谓当时冷库的雏形,而快马加鞭又全程“低温”的荔枝运输队伍,也算得上世界上较早的“冷链”系统。由此可知( )

A.物种交流受到重视

B.生活催生冷链物流

C.长途贩运发展迅速

D.茶马古道开始兴盛

9.又到猕猴桃集中采摘时期,如何做好保鲜工作,让桃农发愁。自建冷库成本太高,随意储藏又影响口感,砸了自己好不容易建立起来的招牌。解决上述问题的措施是( )

A.采摘的机械化

B.冷链物流的发展

C.家用冷冻设备

D.添加食品添加剂

10.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出( )

A.国家高度重视食品安全管理

B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善

D.食品安全隐患问题开始受到关注

11.1930年,美国利用杂交技术培育出玉米新品种,平均亩产由过去的100千克增加到350千克。1941年,墨西哥培育出小麦新品种,推广之后使小麦亩产量从50千克提高到250千克。1960年,菲律宾国际水稻研究所成立。该所培育出的杂交水稻在东南亚推广,一季稻的亩产可达600~650千克。2013年,“中国超级杂交水稻”百亩示范田实现平均亩产988.1千克,创世界纪录。这说明20世纪以来( )

A.发展中国家走在现代化农业的前列

B.现代化农业机器得以广泛使用

C.粮食作物的杂交育种技术不断突破

D.世界人民已逐渐消除饥饿问题

12.在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟。当机器横向通过作物时,作物发出的辐射能量下降到低于某预定数值时,仪器就会发出一个信号,用以说明射线所照射的莴苣是可以摘取的,机器上的切割机就会自动切下所选定的莴苣。这主要体现了现代农业生产工具的( )

A.智能化

B.规模化

C.市场化

D.社会化

13.现如今人们的物质生活变得越来越丰富,为了能让全国各地的消费者吃到来自世界各地的新鲜瓜果和蔬菜,冷链物流产业脱颖而出。下列哪项不是冷链物流产业的优点( )

A.延长物品的保鲜周期

B.为物品创造最佳的储存环境

C.具有非常高的效率

D.对贮藏运输要求不高

14.“在美国,农业机械的发明得到了促进……与这些新机械同样重要的是高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致了一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。”据此,20世纪以来美国食物储备技术得到发展的主要原因是( )

A.发明了新交通工具

B.工业革命的发展与影响

C.工业生产方法的改进

D.政府的推动作用

15.改革开放以来,中国创造了令世人瞩目的用世界上7%的土地养活世界上22%人口的奇迹,这得益于( )

①袁隆平的杂交水稻技术推广

②家庭联产承包责任制的推行

③坚持高度集中的计划经济体制

④国家废除农业税鼓励粮食生产

A.②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

16.“渔光一体”模式是将光伏发电与水产养殖有机结合,通过在水面上架设光伏电池板,在水面下养殖鱼虾的模式,达到养殖和发电的并行发展。与传统水产养殖相比,这种模式的突出优势是( )

A.彻底解决了我国的食品安全问题

B.降低了生产成本,提高了水产品质量

C.有利于实现产业叠加和资源共享

D.解决了当前困扰我国的雾霾问题

17.食品工业化是指通过科学技术改变食物的生产、储存、运输、销售方式等。在现代,工业化食品借助广告和零售业的商业革命,为我们带来不少便利,如广受欢迎的辣条、方便面就是典型的工业化新食品,云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地。这说明( )

A.工业加工使食品质量有一定下降

B.工业化食品提高了工业化水平

C.工业化生产丰富了日常食物种类

D.工业化食品符合了国人饮食习惯

18.《汉书?食货志》记载,大司农中丞耿寿昌上书汉宣帝“令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓”。材料表明( )

A.西汉王朝高度重视粮食生产

B.汉宣帝时期人才荟萃

C.中国粮食储备制度历史悠久

D.常平仓体现计划经济

19.同学们喜欢吃的辣条是一种典型的工业化食物,工业化食物借助广告和零售业的商业革命,获得了消费者的广泛认同。工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代。这说明( )

A.食品的工业加工使食品质量下降

B.吃辣条就是支持国家工业化建设

C.工业化加工为我们创造了新食物

D.工业食品不符合国人的饮食习惯

20.下表反映了辛亥革命后20年间我国农业机器与工具进口的情况(每5年平均机器和工具年进口值).该表能够反映的准确信息是

( )

单位:1000海关两

年代

各种机器和工具(A)

农机具(B)

B/A(%)

1912﹣1916

15956

118

0.74

1917﹣1921

39269

798

2.03

1922﹣1926

43074

390

0.91

1927﹣1931

55192

998

1.81

A.农业领域近代化有所拓展

B.传统农具逐渐退出农业生产

C.国民经济的发展严重失衡

D.自然经济主导地位逐渐丧失

21.新中国成立后,党和国家高度重视粮食安全与食品安全问题。改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力,包括( )

①积极参与联合国粮食安全行动计划

②发展农业科技,提高粮食产量

③完善法律法规,进行制度创新

④建立食品安全最严格标准,实行违规最严厉惩罚等措施

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

22.“过去人们吃不起,现在人们不敢吃。”漫画所反映的现象是( )

A.高致病性传染病多发

B.民众食品安全意识提高

C.霉变变质食物影响健康

D.转基因食品影响粮食安全

23.1996年,中国政府颁布的《中国的粮食安全问题》白皮书中,提出的“解决粮食安全问题”的方针是( )

A.制定保障粮食安全的法律法规

B.政府进行制度创新和政策支持

C.统筹消除饥饿的共同资源

D.立足国内资源,实现粮食基本自给

24.2020年7月16日,中央电视台“3?15”晚会曝光某国际著名连锁快餐品牌店,将过期食品重新加工,销售给顾客,引起社会的普遍关注。该连锁品牌负责人表示,立即进行整改,让消费者满意。这主要说明( )

A.食品安全问题日益突出

B.粮食安全问题备受社会关注

C.群众的食品安全意识普遍提高

D.迫于媒体压力,店家做出的是无奈之举

二.材料题(共3小题52分)

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一

从明中叶开始,位于江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业。他们通过为该地区城市繁荣的纺织业(丝织业、棉织业)供给原料和中间产品,得以贴补家计中的不足部分。随着人口的骤增和无数中小城市的形成,江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米。从此江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心。

﹣﹣摘编自吴金成《从社会变迁视角对明中期史的再认识》

材料二

工业革命以来,英国的粮食问题日益突出。为了解决粮食供应问题,英国掀起了开凿运河和修建铁路的高潮,到19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽。1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建立,同盟人员进行了大量宣传鼓动工作,创办刊物,要求自由贸易,反对贸易保护主义,在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》后,英国从国外市场大量进口小麦。当粮食歉收、谷物价格上涨发生骚乱时,政府便会发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易。粮食问题的基本解决,不仅推动了英国城市化,而且有利于社会的稳定,工业革命的深入推进。

﹣﹣摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究》

材料三

2020年9月,全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研,旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则。2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国反食品浪费法》,自公布之日起施行。

﹣﹣摘编自央视新闻网

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因,并简析该地区产业结构变化产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国为解决粮食供应问题采取的措施。

(3)结合上述材料,说明《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义。

26.阅读材料,回答问题。

材料一:纵观我国两千余年粮食生产的发展历史,不难发现,粮食生产始终囿于小生产的手工劳动水平,发展速度相当缓慢。但也必须承认,由于历代农民的辛勤劳动,在小生产手工劳动的范围内,随着生产经验的积累,农民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数,提高亩产量,形成了一条独特的中国粮食生产发展的道路。

﹣﹣摘编自郭松义等《略论我国封建时代的粮食生产》

材料二:饥饿始终是半殖民地、半封建的旧中国的一大难题。新中国成立后,政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。中国发展粮食生产所取得的巨大成就,不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

﹣﹣摘编自国务院《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食生产发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国解决粮食问题的措施并简析其意义。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:世界饮食史上的四次革命

一

约1万年前出现农耕后,人类开始摄取固定的谷物。陶器的发明,让人类制作出了柔软的食物和汤汁,促成了“料理革命”与“农业革命”的合并。

二

16世纪,新、旧大陆间的食材交换,引发了人类饮食文化的巨大变化。17﹣18世纪,英法等国在加勒比海诸岛大规模栽培甘蔗,促使砂糖大众化,砂糖又与中国的红茶、阿拉伯的咖啡产生连接,促成世界各地饮食的结合。

三

19世纪以来,随着运送大量食材至城市的交通革命、遏制腐败的技术开发、食品加工产业化的酝酿发展,新的饮食文化逐渐形成,餐厅日益普及。

四

20世纪后期,食品的低温处理技术、世界范围的冷链物流系统、汽车的普及、船舶大型化、货柜运输,以及超市等大型贩卖方式,一起引发了“流通革命”。

﹣﹣整理自(日)宫崎正胜《餐桌上的世界史》

从表格中至少提取两项信息,自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰。)

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键是看懂图的内容。

【解答】解析冷链物流使产品从生产、运输到销售各个环节受到低温保护,有利于减少农产品变质现象,从而减少损失,故A项正确;

冷链物流强调的是使产品在各个环节都处于低温环境并没有规定物流过程必须采用自动化方式,故B项错误;

低温环境使产品保质期更长,有利于扩大产品运输距离,故C项错误;

冷链物流较常规物流对信息依赖程度更高,对产品信息掌握越充分越有利于产品的保护,故D项错误。

故选:B。

2.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键信息是“1984﹣1998年粮食产量在周期性波动中逐步提高”。

【解答】根据材料并结合所学知识可知,在1984﹣1998年,随着经济体制改革的逐渐推进,商品经济获得发展,农业生产受到市场需求的影响,会种植市场需要的经济作物,从而影响粮食的生产,故粮食产量出现周期性波动,同时,农业生产积极性的提高和科技进步促进了粮食产量的提升,粮食产量又会逐步提高,所以C正确;

注意设问1984﹣1998年,粮食产量在周期性波动中逐步提高,要注意有两点意思,一是波动,二是提高,显然此时并没有制约农民积极性,所以A错误;

社会主义市场经济体制是在1992年后逐步确立的,所以B错误;

D项没法解释逐步提高的原因,所以D错误。

故选:C。

3.【分析】本题主要考查农业发展,要求学生结合现代农业发展的特点和影响因素来分析。

【解答】根据“GPS”、“电子图”等都是现代高新技术的内容,由此可知“精确农业”要依赖高新技术的支持,故选B;

图示信息无法体现矛盾的解决和摆脱了自然环境的限制,排除AC;

粮食种植的内容由图示无法体现,排除D。

故选:B。

4.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,解题的关键信息是“保障粮食安全的有利因素”。

【解答】结合所学知识可知,食物储备技术的进步、物生产的现代化均有利于保障粮食安全,①②正确;

工业化、城市化加速和全球人口增加会加大粮食的消耗,③④错误。

故选:D。

5.【分析】本题主要考查现代食品安全,要求学生结合现代食品安全和食品贮存的特征来分析。

【解答】从材料中“低温处理、高温处理、物理浓缩、化学防腐及辐射保藏等多种方法来防腐保鲜,大大提升了食品贮存的效率和质量”明显可以看出是科学技术的发展对食物储存的影响,C是正确的;

ABD选项都不符合材料的要求,排除。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查的是人类食物的生产,解答本题需要掌握人类学会了生产食物的重要意义。

【解答】A.材料没有体现原始农业和畜牧业开始分离;

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业的说法在材料中没有涉及;

C.与材料无关;

D.材料主要体现了因为人类学会了生产食物,使他们有能力大批地定居下来,也就是说能够生产食物是人类定居生活的重要前提,故选D。

故选:D。

7.【分析】本题主要考查我国的食品安全,要求学生结合我国食品安全的管理措施和影响来分析。

【解答】A.从材料中“2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》…承担社会责任”可以看出我国是通过制定相关的法律来保障食品安全;

B.材料信息没有涉及到食品生产标准体系的确立;

C.材料并不是突出强调食品安全监督体系的完善,而是强调法律手段的特征;

D.材料信息并不能说明2018年我国才开始重视食品安全问题。

故选:A。

8.【分析】本题主要考查食品保鲜技术的发展,要求学生结合中国古代食品生产、储藏和运输的特征来分析。

【解答】A.材料信息反映的是食品运输,而不是物种交流;

B.从材料可以看出为了保证长安吃到新鲜荔枝这种生活需求,催生了古代的冷链物流发展;

C.材料并不是强调长途贩运贸易的发展,而是强调食品运输;

D.材料信息和茶马古道没有关系。

故选:B。

9.【分析】本题考查新中国的科技成就。解题的关键是理解冷链物流的发展对生鲜农产品的保存、输送和销售的影响。

【解答】依据材料,结合所学可知,冷链物流的发展促进了生鲜农产品的保存、输送和销售,故B项正确。

A、C、D三项均与解决题干现象关系不大,排除。

故选:B。

10.【分析】本题考查改革开放。解题的关键是正确分析材料中《“十三五”国家食品安全规划》的内容,从中分析得出国家高度重视食品安全管理。

【解答】依据材料《“十三五”国家食品安全规划》中提出的内容可以看出国家高度重视食品安全管理,故A项正确。

材料没有涉及食品安全管理制度存在的问题,因此不能得出食品安全管理制度需要进行改进,故B项错误。

材料强调的是国家高度重视食品安全管理,不是强调国家卫生环境是否得到改善,故C项错误。

D项中的“开始”无法从材料得出,排除。

故选:A。

11.【分析】本题考查现代科学技术,解题的关键信息是“美国利用杂交技术培育出玉米新品种”“墨西哥培育出小麦新品种”“菲律宾国际水稻研究所成立。该所培育出的杂交水稻在东南亚推广”“中国超级杂交水稻”。

【解答】材料反映了20世纪以来粮食作物的杂交育种技术不断取得新突破,C项正确;

材料既提到了墨西哥、菲律宾、中国等发展中国家在杂交育种技术上的突破,也提到了美国在该领域的成就,美国属于发达国家,A项错误;

材料未涉及现代化农业机器的使用,排除B项;

粮食作物的杂交育种技术的突破有利于解决人类的饥饿问题,但不能说20世纪以来世界人民已逐渐消除饥饿问题,与史实不符,排除D项。

故选:C。

12.【分析】本题考查现代科学技术,解题的关键信息是“在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟”。

【解答】蔬菜收获机器利用射线确定莴苣是否成熟,并对成熟莴苣进行自动收割,这一新技术体现出现代农业生产工具智能化的特点,故A项正确;

B、C、D三项材料未涉及,故均排除。

故选:A。

13.【分析】本题考查近现代中国的社会生活,解题的关键信息是“冷链物流产业的优点”。

【解答】冷链物流一般指需要冷藏、冷冻类的食品在生产、贮藏运输、销售等各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量、减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流大大提高了食物的存储期限,故A项正确,排除;

冷链物流对货物进行全程的温度控制,为物品创造最佳的储存环境,以确保食品的安全,故B项正确,排除;

冷链物流便利了不同地域之间的食物输送,具有非常高的效率,故C项正确,排除;

冷链物流的各个环节始终处于规定的低温环境下,对贮藏运输要求很高,故D项错误,符合题意。

故选:D。

14.【分析】本题主要考查两次工业革命,要求学生结合两次工业革命的影响来分析。

【解答】A.新式交通工具只是材料中储备技术发展的原因之一,不是主要原因;

B.从材料可以看出美国实物储备技术得到发展,与农业机械的发展,粮仓的发展,工厂的发展,运输工具的发展有密切的关系,而这一切都是工业革命发展和影响的结果;

C.工业生产方法的改进材料没有体现出来;

D.材料根本体现不出政府的推动作用。

故选:B。

15.【分析】本题主要考查我国的粮食生产的发展要求,学生结合我国粮食生产发展的特点和影响因素来分析。

【解答】①袁隆平的杂交水稻技术推广是我国粮食产量增长的主要原因,也是材料中中国用世界上7%的土地养活世界上22%人口的奇迹的重要原因。

②家庭联产承包责任制的推行农村生产力的发展提高了农民的生产积极性,也是材料现象的重要影响因素;

③坚持高度集中的计划经济体制不是材料现象的主要原因,计划经济体制在改革开放以来逐渐被改变;

④国家废除农业税鼓励粮食生产是促进我国粮食生产发展的重要推动因素。

故选:C。

16.【分析】本题主要考查现代食物的生产,要求学生结合我国水产业发展的特征来分析。

【解答】与传统水产养殖相比,“渔光一体”模式下的水产养殖的突出优势表现在实现了产业叠加和资源共享,C正确;

与解决我国的食品安全问题无关,A错误;

生产成本提高了,清洁能源的使用也提高了养殖户的收益,对水产品产量变化无关,B错误;

清洁能源的使用能减轻当前困扰我国的雾霾问题,但不能解决,D错误。

故选:C。

17.【分析】本题考查改革开放。解题的关键是正确分析材料的主旨,分析得出工业化新食品的出现以及云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地丰富了人们日常食物种类。

【解答】依据材料,结合所学可知,辣条、方便面属于工业化新食品。云南石屏豆腐、浙江金华火腿等地方特色美食借助工业化大生产得以销售至全国各地,这就大大丰富了人们的日常食物种类,故C项正确。

A项中的“食品质量有一定下降”,B项中的“提高了工业化水平”不能从材料得出,排除。

工业化食品具有一定的局限性,故D项说法绝对化,排除。

故选:C。

18.【分析】本题考查中国古代的经济政策,解题的关键信息是“令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓”。

【解答】材料强调的是政府通过粮食储备的增减来平抑物价,而不是重视粮食生产,故排除A;

仅凭材料个例不能体现汉宣帝时期人才荟萃,故排除B;

材料不符合政府指令式的计划经济的特点,故排除D;

材料反映的是西汉宣帝时建立了常平仓以储备粮食,调控粮价,故C正确。

故选:C。

19.【分析】本题主要考查第一次工业革命的影响,试题难度一般,解题关键在于对材料和相关知识的准确把握。

【解答】根据材料“工业技术明显改变了人们的饮食方式,早晨的热粥被便利的冷食品取代”可知体现的是工业化加工为我们创造了新食物,C选项符合题意。

ABD选项说法明显错误,排除。

故选:C。

20.【分析】本题考查辛亥革命,旨在考查学生准确解读材料的能力。

辛亥革命是近代中国比较完全意义上的资产阶级民主革命。它在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。革命使民主共和的观念深入人心。反帝反封建斗争,以辛亥革命为新的起点,更加深入、更加大规模地开展起来。

【解答】农机具进口的比例比较低,维持在各种机器进口数量的2%左右,农业生产已经使用机器,说明农业领域近代化有所拓展,故A正确;

B错在“退出”,排除;

CD材料未体现,故CD错误。

故选:A。

21.【分析】本题主要考查现代食物的生产、储存与食品安全,考生可根据材料“新中国成立后,党和国家高度重视粮食安全与食品安全问题。改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力”分析。

【解答】改革开放新时期,为解决粮食安全问题而做出的努力有积极参与联合国粮食安全行动计划、发展农业科技,提高粮食产量、完善法律法规,进行制度创新、建立食品安全最严格标准,实行违规最严厉惩罚等措施,故①②③④均正确,故选D项,排除ABC。

故选:D。

22.【分析】本题主要考查的是现代食物的生产、储存与食品安全。解答本题的关键是对漫画隐含的信息及相关知识的把握。

【解答】根据漫画中的信息“甜味剂、漂白剂、着色剂、亚硝酸盐、防腐剂、增味剂等”并结合已学知识可知,“现在人们不敢吃”主要是因为担心食品安全的问题,故选B,排除ACD。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查的是现代食物的生产、储存与食品安全。解答本题的关键是对已学基础知识的识记。

【解答】《中国粮食问题》白皮书,明确表示中国能够依靠自己的力量实现粮食基本自给,这是政府解决粮食安全问题的基本方针,故选D,排除ABC。

故选:D。

24.【分析】本题主要考查粮食安全,要求学生结合粮食安全的影响因素来分析。

【解答】某品牌店的个体违规行为并不能说明整个行业的状况,A项错误;

材料体现的是食品安全问题,不是粮食安全问题,B项不符合题意;

该事件被曝光,说明食品安全引起社会关注,群众的食品安全意识普遍提高,C项正确;

质量是企业生存的生命线,店家进行整改处理是对顾客负责,也是为企业本身长远利益考量,不一定是无奈之举,D项错误。

故选:C。

二.材料题(共3小题)

25.【分析】本题考查现代食物的生产、储存与食品安全、中国古代农业经济的特点和英国工业革命。第一问结合明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因和产业结构变化产生的影响分析;第二问结合英国为解决粮食供应问题采取的措施概括;第三问结合《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义总结。

【解答】(1)原因:根据材料一中“江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业”可知,棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;根据“(江南)发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心”,结合所学知识可知,大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;根据“无数中小城市的形成”“人口的骤增”“江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米”可知,城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。影响:根据材料一中“江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心”可知,江南成为工商业中心;综合材料一中的信息,结合所学知识,从经济、思想和社会生活等方面分析可知,江南三角洲地区产业结构变化产生的影响还包括,商品经济发展,资本主义萌芽产生,商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击,反封建民主思想萌芽,商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件。

(2)措施:根据材料二中“19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽”,结合所学知识可知,使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;根据“1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建立……反对贸易保护主义……在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》”可知,成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;根据“(政府)发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易”可知,发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;根据所学知识,从生产力、生产关系等方面分析可知,英国为解决粮食供应问题采取的措施还包括重视农业生产技术,立法推进圈地运动,使土地得到充分利用。

(3)意义:根据材料三中“旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则”,结合所学知识,从政治、经济、思想和社会风尚等方面分析可知,《中华人民共和国反食品浪费法》颁布有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全,有利于节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展,便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观,还有利于社会形成健康的消费风气。

故答案为:

(1)原因:棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。

影响:江南成为工商业中心;商品经济发展,资本主义萌芽产生;商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击;反封建民主思想萌芽;商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件

(2)措施:使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;重视农业生产技术;立法推进圈地运动,土地得到充分利用。

(3)有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全;便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观;节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展;推动社会形成健康的消费风气等。

26.【分析】(1)本题考查中国古代小农经济,需结合中国古代粮食生产发展的原因来解答。

(2)本题考查现代食物的生产、储存与食品安全,需结合新中国解决粮食问题的措施及其意义来解答。

【解答】(1)关于中国古代粮食生产发展的原因,根据材料“历代农民的辛勤劳动”、“民们逐步地实行精耕细作,扩大复种指数提高亩产量”等信息可从耕作技术进步、政府政策(重农抑商、土地赋税政策)、农民辛勤劳作等方面思考作答。

(2)关于措施,根据材料“政府废除了封建土地所有制,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口”可知是废除封建土地所有制;结合所学知识还可从农村生产关系调整、科技进步、政府政策和法律法规支持等方面分析作答。关于意义,根据材料“不仅使人民的温饱问题基本得到解决,生活水平逐步提高,而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献”可从国内和国外两方面回答意义即可。

故答案为:

(1)原因:精耕细作技术的进步;政府采取重农抑商的政策;土地政策的调整;农民的辛勤劳作。

(2)措施:废除封建土地所有制;实行家庭联产承包责任制;发展农业科技;制定政策和法律法规,支持和保障粮食生产。

意义:提高了我国人民生活水平;为世界消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

27.【分析】本题主要考查食物储藏技术的发展,要求学生结合食物储藏技术发展的特征和影响来分析。

【解答】本题属于开放性问题。首先,结合材料中饮食史上的四次革命,从中提取两项信息,例如根据“16世纪,新、旧大陆间的食材交换,引发了人类饮食文化的巨大变化”“17﹣18世纪,英法等国在加勒比海诸岛大规模栽培甘蔗,促使砂糖大众化,砂糖又与中国的红茶、阿拉伯的咖啡产生连接,促成世界各地饮食的结合。”等信息,拟定论题为“区域联系加强促进世界饮食文化发展”。其次,结合所学知识,从新航路开辟推动了物种交换、丰富了各地饮食结构;英法等国殖民扩张推动世界市场的发展及世界餐桌革命;政治多极化和经济全球化迅速发展,世界各地饮食文化交流更加频繁等方面进行阐述。最后强调经济全球化增强了各区域间饮食文化交流,但需要深刻思考如何在交流中传承民族饮食文化。

故答案为:

示例:论题:区域联系加强促进世界饮食文化发展。

阐述:新航路开辟将新旧大陆联系起来,也增进了欧亚大陆间的联系,物种随之交流和传播,丰富了各地的饮食结构。英法等国殖民扩张推动世界市场的发展,砂糖、咖啡和茶叶成为国际商品,三者结合推动了世界的餐桌革命。20世纪90年代以来,两极格局瓦解,世界多极化趋势加强,经济全球化迅速发展,在第三次科技革命高新技术的支撑下,世界各地饮食文化交流更加频繁。总之,以世界市场为基础的经济全球化的发展,增强了各区域间饮食文化的交流,但如何在交流中传承民族饮食文化则须深思

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化