2020-2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》模块测试二(第三、四单元)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《中国小说欣赏》模块测试二(第三、四单元)(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 22:22:21 | ||

图片预览

文档简介

《中国小说欣赏》模块测试二(第3、4单元)

高二语文试卷

(满分:120分 时间:90分钟)

一、基础知识(9分)

1.下列加点字的注音全对的一项是( )(3分)

A.

唱喏(rě)

恁家(nèn)

咳嗽(ké)

言简意赅(gāi)

B.肄业(yì)

磕头(kē)

散讫(qì)

淌板船(tǎng)

C.几绺(liǔ)

埋怨(mái)

剃发(tì)

竭力(jié)

D.勋戚(xūn)

妆奁(lián)

权厝(cuò)

衣衾(qīn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )(3分)

A.枷锁

鸨母

执迷不悟

疵心妄想

B.甘霖

惶恐

誓偕白首

年景消疏

C.

鼎盛

抑郁

浑然不觉

捉对撕杀

D.

洞悉

蘖障 嘘寒问暖

恬不知耻

3.下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《金瓶梅》虽然有许多缺点,却在有明一代与《水浒传》《三国演义》《西游记》并称为“四大奇书”。

B.

《儒林外史》是我国古代讽刺文学的典范,它可与意大利的薄伽丘、西班牙的塞万提斯、法国的巴尔扎克、英国的狄更斯等人的作品相抗衡。

C.

“讽刺小说”与“谴责小说”主要的区别是表现手法不同。前者的描写比较夸张,对社会的态度更激愤痛恶,对人物毫不留情;后者的描写比较含蓄,对社会的态度比较客观公允,对人物有所体贴。

D.“三言”是指《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》。“三言”虽然是短篇小说,但也是我国古典文学的经典之作。

二、课内文本阅读(20分)

阅读下面的文字,完成第4~7题。

却说三荷包回到衙内,见了他哥,问起“那事怎么样了”。三荷包道:“不要说起,这事闹坏了!大哥,你另外委别人罢,这件事看上去不会成功。”藩台一听这话,一盆冷水从头顶心浇了下来!呆了半晌,问:“到底是谁闹坏的?由我讨价,就由他还价;他还过价,我不依他,他再走也还像句话。那里能够他说二千就是二千,全盘都依了他?不如这个藩台让给他做,也不必来找我了。你们兄弟好几房人,都靠着我老大哥一个替你们一房房的成亲,还要一个个的捐官。老三,不是我做大哥的说句不中听的话:这点事情也是为的大家,你做兄弟的就是替我出点力也不为过,怎么叫你去说说就不成功呢?况且姓倪的那里,我们司里多少银子在他那里出出进进,又不要他大利钱,他也有得赚了。为着这一点点他就拿把,我看来也不是甚么有良心的东西!”原来三荷包进来的时候,本想做个反跌文章,先说个不成功,好等他哥来还价,他用的是“引船就岸”的计策。先看了他哥的样子,后来又说甚么由他还价,三荷包听了满心欢喜,心想这可由我杀价,这叫做“里外两赚”。及至听到后一半,被他哥埋怨了这一大篇,不觉老羞成怒。

本来三荷包在他哥面前一向是极循谨的;如今受他这一番排揎,以为被他看出隐情,叫他容身无地,不禁一时火起,就对着他哥发话道:“大哥,你别这们说。你要这们一说,咱们兄弟的账,索性大家算一算。”何藩台道:“你说甚么?”三荷包道:“算账!”何藩台道:“算甚么账?”三荷包道:“算分家账!”何藩台听了,哼哼冷笑两声道:“老三,还有你二哥、四弟,连你弟兄三个,那一个不是在我手里长大的?还要同我算账?”三荷包道:“我知道的。爸爸不在的时候,共总剩下也有十来万银子。先是你捐知县,捐了一万多,弄到一个实缺;不上三年,老太太去世,丁艰下来,又从家里搬出二万多,弥补亏空:你自己名下的,早已用过头了。从此以后,坐吃山空,你的人口又多,等到服满,又该人家一万多两;凭空里知县不做了,忽然想要高升,捐甚么知府,连引见走门子,又是二万多。到省之后,当了三年的厘局总办;在人家总可以剩两个,谁知你还是叫苦连天,论不定是真穷还是装穷。候补知府做了一阵子,又厌烦了,又要过甚么班。八千两银子买一个密保,送部引见;又是三万两,买到这个盐道:那一注不是我们三个的钱。就是替我们成亲,替我们捐官,我们用的只好算是用的利钱,何曾动到正本。现在我们用的是自家的钱,用不着你来卖好!甚么娶亲,甚么捐官,你要不管尽管不管,只要还我们的钱!我们有钱,还怕娶不得亲,捐不得官!”何藩台听了这话,气得脸似冬瓜一般的青了;一只手绺着胡子,坐在那里发楞,一声也不言语。

4.兄弟俩因为什么闹翻?其根本原因是什么?(6分)

5.根据上文画线句子,总结何藩台听到三荷包说事不成时的心理变化。(5分)

6.本段主要运用了什么手法来表现人物性格?(4分)

7.两个“荷包”因为分赃失和,兜出许多卖官鬻爵的旧账。小说通过对话揭示出什么社会问题?(5分)

三、文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

不

速

之

客

梁晓声

几天前,我家来了一位不速之客,是我1985年在新疆认识的一位青年石油工人。吃过饭,他吞吞吐吐地请求:梁教师,我想住在你家……只住一宿,明天一早就走……

当时已是晚上九点半了。我爽快地说:当然可以,好不容易见上一面,你住下,在北京玩几天吧!

他笑了摇头:那可不行。只有半个月假。在沧州住三五天,还想回家见我母亲呢。

我奇怪地问:那么你到沧州去,并不是……

他又摇了摇头:您忘了我家在大庆?到沧州农村去,是探望我奶奶。我父亲在天津站上车找我。我们一起去沧州……

我不但奇怪,而且糊涂了。在我记忆中,他奶奶早已去世了。

他见我困惑,于是娓娓道来:梁老师,您是知道的,我们石油人中,有不少“父子兵”。别人以为,父子可以天天在一起似的。其实不尽然。有时调令一下,一走就是几千里,一别就是七八年!

他问我:您还记得我们队上的小侯么?我说:记得,那个下了班就抱着吉他弹起来没完,外号叫“观赏猴”的小伙子,对不对?他说:对。就是他。人们都说我俩长得像双胞胎。但去年他死了……我不禁一怔,不知道小侯为什么死,更不知和到沧州去探望一位“奶奶”之间有什么联系。

他吸了两口烟,说:小侯是在大风暴中,为了保护十几万美金进口的器材而死的,他用外衣保护好器材,自己却被沙暴埋住了。人们从一米多深的沙丘下把他扒出来,在他的遗物中发现了一封信,是他父亲写给他的。他父亲是胜利油田的一位老工人,父子俩九年没见面了。父亲在信上说,因公要路过兰州,希望可以在兰州站见上一面。火车在兰州停车二十分钟,是可以叙叙父子情的。队友们一一传看了那封信,都哭了。大家都觉得,还是暂不告诉他父亲真相好。自然而然地,大家将目光集中到了我身上。

我也明白了大家的意思,于是我就去找队里的领导,请求批准我冒充小侯一次。领导当即就批准了,还方方面面地嘱咐了我一通,怕我和小侯的父亲见面之后露出破绽,最后交给我小侯遗物中的他父亲的一张照片。

在车站,他望着我,我望着他。过了好一阵儿,他问我:儿子,是你么?我说:爸,是我啊!

我和那人就拥抱在一起。我忍不住哭了,仿佛我们真的九年没见过面了。他也落泪了。

后来我们就找了个僻静的地方,蹲下,互相望着,都不停地吸着烟。聊了一会儿之后,“父亲”似乎起了疑心,从兜里摸出“我”的照片,也就是小侯的照片,低头看看照片又看看我,犹豫好一阵儿,终于单刀直入地问:小伙子,别演戏了。说吧,你为什么冒充我儿子?

我无奈,只有老实交代。听完我的话,他将一只手拍在我肩上,说:儿子,不,对不起,我现在已经不该叫你儿子了。既然你老实交代了,那么我也老实交代吧。我也不是小侯的父亲。小侯的父亲死在工作岗位上了。和你一样,我也是被大家推选出来,经领导批准,专为了完成这一项任务的……

我们彼此再也不知道说什么好,互相望着,都默默流泪。

列车即将启动,我们不得不都站起。两双手紧紧握在一起,彼此约定要常往“家”里写信。

小侯有一个双目失明的奶奶,和他的伯父婶子们住在沧州乡下。一周前,我收到了老孟,也就是当年“冒充”小侯父亲的那个人写给我的信。信上说,小侯八十三岁双目失明的老奶奶,既想儿子,又想孙子,想得整天磨磨叨叨的。老孟在信中跟我商量,无论怎样,也应该了却老人家的心愿,使她在归天之前,和儿子、孙子,团圆上几天。我想,这一路上,能节省几元钱,就节省几元钱吧!

唉,这些石油人哪!怎么是这么奇特的人啊!

我流下了泪,默默从冰箱里取出了朋友送给我的几盒蜂王浆,递给他,诚挚地说:把我这点儿心意,也给老人家带去吧!

(有删改)

8.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )(3分)

A.小说中的主要人物是“他”,但作者并没有给“他”一个具体的名字,颇具匠心,强调了主人公的平凡,凸显了“他”所代表的普遍意义。

B.去见小侯父亲之前领导交给“他”小侯父亲照片的细节看似闲笔,其实它是情节发展的关键,否则,“他”和父亲无法见面。

C.文中多次使用直接描写和侧面描写相结合的手法,或用来表现石油工人高尚的精神境界,或用来表达“我”对石油工人的敬仰之情。

D.作品完成于20世纪80年代,通过两个石油工人冒充父子关系的故事,赞扬了石油工人特有的奉献精神和他们之间深厚的情谊。

9.小说以“不速之客”为标题有什么好处?请简要说明。(6分)

10.小说在情节设置上有什么特点?这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品简要分析。(6分)

四、语言文字运用(16分)

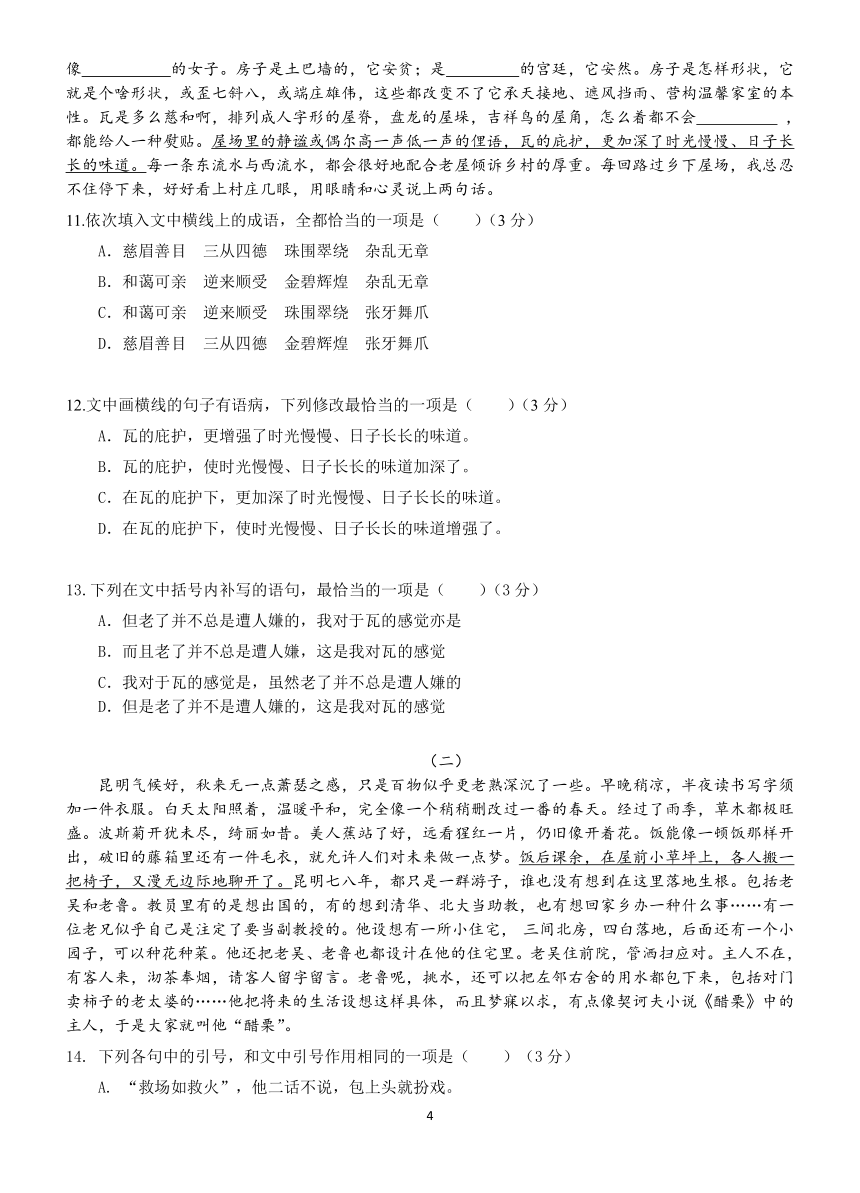

阅读下面文字,完成11~25题。

(一)

瓦,素朴的瓦,安静的瓦,远离世俗的瓦,随遇而安的瓦,是日见老迈垂暮了。(

)。他们像明媚阳光下晒着太阳的百岁老人,

,活菩萨一般令人感到亲切。瓦把一生都交给了人和房子,像

的女子。房子是土巴墙的,它安贫;是

的宫廷,它安然。房子是怎样形状,它就是个啥形状,或歪七斜八,或端庄雄伟,这些都改变不了它承天接地、遮风挡雨、营构温馨家室的本性。瓦是多么慈和啊,排列成人字形的屋脊,盘龙的屋垛,吉祥鸟的屋角,怎么着都不会

,都能给人一种熨贴。屋场里的静谧或偶尔高一声低一声的俚语,瓦的庇护,更加深了时光慢慢、日子长长的味道。每一条东流水与西流水,都会很好地配合老屋倾诉乡村的厚重。每回路过乡下屋场,我总忍不住停下来,好好看上村庄几眼,用眼睛和心灵说上两句话。

11.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.慈眉善目

三从四德

珠围翠绕

杂乱无章

B.和蔼可亲

逆来顺受

金碧辉煌

杂乱无章

C.和蔼可亲

逆来顺受

珠围翠绕

张牙舞爪

D.慈眉善目

三从四德

金碧辉煌

张牙舞爪

12.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)(3分)

A.瓦的庇护,更增强了时光慢慢、日子长长的味道。

B.瓦的庇护,使时光慢慢、日子长长的味道加深了。

C.在瓦的庇护下,更加深了时光慢慢、日子长长的味道。

D.在瓦的庇护下,使时光慢慢、日子长长的味道增强了。

13.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)(3分)

A.但老了并不总是遭人嫌的,我对于瓦的感觉亦是

B.而且老了并不总是遭人嫌,这是我对瓦的感觉

C.我对于瓦的感觉是,虽然老了并不总是遭人嫌的

D.但是老了并不是遭人嫌的,这是我对瓦的感觉

(二)

昆明气候好,秋来无一点萧瑟之感,只是百物似乎更老熟深沉了一些。早晚稍凉,半夜读书写字须加一件衣服。白天太阳照着,温暖平和,完全像一个稍稍删改过一番的春天。经过了雨季,草木都极旺盛。波斯菊开犹未尽,绮丽如昔。美人蕉站了好,远看猩红一片,仍旧像开着花。饭能像一顿饭那样开出,破旧的藤箱里还有一件毛衣,就允许人们对未来做一点梦。饭后课余,在屋前小草坪上,各人搬一把椅子,又漫无边际地聊开了。昆明七八年,都只是一群游子,谁也没有想到在这里落地生根。包括老吴和老鲁。教员里有的是想出国的,有的想到清华、北大当助教,也有想回家乡办一种什么事……有一位老兄似乎自己是注定了要当副教授的。他设想有一所小住宅,

三间北房,四白落地,后面还有一个小园子,可以种花种菜。他还把老吴、老鲁也都设计在他的住宅里。老吴住前院,管洒扫应对。主人不在,有客人来,沏茶奉烟,请客人留字留言。老鲁呢,挑水,还可以把左邻右舍的用水都包下来,包括对门卖柿子的老太婆的……他把将来的生活设想这样具体,而且梦寐以求,有点像契诃夫小说《醋栗》中的主人,于是大家就叫他“醋栗”。

14.

下列各句中的引号,和文中引号作用相同的一项是(

)(3分)

A.

“救场如救火”,他二话不说,包上头就扮戏。

B.

这样的“聪明人”还是少一点好。

C.

“戴车匠”在我们不但是一个人,一间小店,还是一个地名。

D.

那样的“看”根本就不能算是看,顶多只能算是一种感觉而己。

15.文中画横线的句子可以改写成:“饭后课余,各人搬一把椅子在屋前小草坪上又漫无边

际地聊开了。”从语义上看二者基本相同,为什么说原句表达效果更好?(4分)

五、写作(60分)

16.阅读下面的材料,根据要求写作。

日常生活离不开穿衣吃饭。关于衣食,古人留下了很多至理名言。管子曰“衣食足而知荣辱”,孔子云“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”。今年我国将全面建成小康社会,你身边的大多数家庭也可能早已衣食无忧,而饱暖生淫逸的事例却时有耳闻。

???

班级计划举行“衣食与修养”为主题的讨论会,你有什么感受和思考?请写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D(解析:A项,

“恁”应读“nín”;

B项,“淌”应读“cháng”;

C项,“埋”应读“mán”)

2.B

(解析:A项,疵—痴;

C项,撕—厮;D项,

蘖—孽。)

3.C(解析:

C项将“讽刺小说”和“谴责小说”的表现手法说反了,应把二者对调。)

4.写何藩台公开卖官因和兄弟分赃不均而打起来。根本原因是金钱得失。(解析:本题考查对内容的理解,由浅入深,由表及里,找到根本原因。)

5.先是后悔、惋惜、羞怒,渐渐诉苦转嫁危机,抱怨三荷包有鬼。(解析:本题考查的是人物的心理变化,把人物的语言分成几个层次概括人物的心理变化。)

6.运用语言、心理描写。(解析:本题考查的是写作手法的运用。了解小说中刻画人物的几种主要手法,根据文本内容很容易看出来。)

7.着重揭露各种官僚的龌龊卑鄙、昏聩糊涂,暴露晚清官场的污浊、吏治的败坏、统治集团的腐朽。(解析:本题考查的是文章的主题。结合小说的三要素“人物、情节、环境”概括归纳。)

8.

C (解析:“多次使用直接描写和侧面描写相结合的手法”说法有误,只有文后“我”拿出蜂王浆的言行才从侧面表现出“我”对石油工人的敬仰之情。)

9.①吸引读者,激发读者的阅读兴趣;②“不速之客”略带贬义,而文中的“他”厚道热情、乐于助人,这样使读者形成理解上的反差,从而给人留下深刻的印象。

10.(第一问)①出乎意料。小侯是假的,父亲也是假的;他们都发现对方是假的之后,还愿意再假下去。②符合情理。小侯父子为国家建设献出生命,感动了“他”和老孟,再加上中国人对亲情的传统认识,所以“他”和老孟愿意完成这个特殊的任务。(第二问)这样的情节安排表现出平凡的石油工人伟大的家国情怀。

11.D(解析:“和蔼可亲”指人态度温和,性格善良容易接近;“慈眉善目”形容人的容貌一副善良的样子;语境中强调的是活菩萨般的亲切之感,是从外貌而言,因此选择“慈眉善目”。“三从四德”是古代到解放前妇女应有的品德,该词相当于百依百顺的意思;“逆来顺受”指对恶劣的环境或无礼的待遇采取顺从和忍受的态度;语境中并未强调环境恶劣或遭受不公待遇,因此选择“三从四德”。“金碧辉煌”形容建筑物装饰华丽,光彩夺目;“珠围翠绕”形容妇女妆饰华丽,也形容富贵人家随侍的女子众多;此处修饰的对象为“宫廷”,应用“金碧辉煌”。“张牙舞爪”形容猛兽凶恶可怕,张开嘴巴又挥舞着爪子的,也比喻猖狂凶恶;“杂乱无章”形容乱七八糟,没有条理;根据前后语境,“瓦是多么慈祥啊”“都能给人一种熨贴”,“怎么着都不会”后的空缺应为意思相反的词,即“张牙舞爪”。)

12.

C(解析:A错在句子主语不是“瓦的庇护”,而且“增强”,是“增进、加强”之意,与“味道”搭配不当。B错在句子主语不是“瓦的庇护”,而是“静谧和俚语”。D“增强”与“味道”搭配不当,“加深”是“加大深度,变得更深”的意思。)

13.

A(解析:B错在“而且”,根据前后语境,此处与上句应是转折关系。C不恰当之处在于叙述主体“我的感觉”同上文的叙述主体“瓦”不吻合。D错在“并不是”否定不当表述不严谨。)

14.

C

(解析:文中“醋栗”的引号作用是特殊称谓。A项,引号的作用是引用。B项,引号的作用是表讽刺。C项,引号作用是特殊称谓。D项,引号作用强调突出。)

15.

①原句表地点的状语“在屋前小草坪上”在前,有强调作用;②原句多用短句,句式活泼灵动。(解析:分析句子表达效果可从以下角度入手:(1)从语言表达上看句子,可以看是否运用修辞,有无特殊句式,精妙词语运用等;(2)从内容情感上看句子,每个句子本身都可提炼出一定的内容,也有的饱含作者的某种思想情感;(3)从写作方法上看句子,可以看句子选用的表达方式,看句子采用的描写方法,看句子运用的表现手法等。句子“饭后课余,在屋前小草坪上,各人搬一把椅子,又漫无边际地聊开了”中表地点的状语“在屋前小草坪上”在前,有强调作用;原句中“饭后课余”“在屋前小草坪上”“各人搬一把椅子”“又漫无边际地聊开了”都是短句,句式活泼灵动。)

16.【审题立意】这则材料看似平平无奇,实则精妙无双,可谓大音希声,大象希形,暗藏了很多思考的维度、人生的境界,把准了全国卷在真实情境中写作、在日常生活中悟道的方向,给我们的写作教学很大的启迪。

1.

紧扣热点问题,坚持精神引领国家有重要指示强调:坚决制止餐饮浪费行为,切实培养节约习惯。全社会积极响应,但“光盘”“N-1点餐模式”等倡导,主要是在行为、制度层面,目标在于物质积累。本题也关注“衣食”,但关联到的是“修养”。“荣辱”“耻”等用词涉及的是认识层面,“志于道”和“淫逸”的对比提醒了衣食习惯影响到的是精神追求。所以,这则材料引导学生不攀比,不拜金,反对享乐主义、消费主义的不良风气,要求学生辨荣辱,志于道,切中时弊,立论堂皇,符合社会主义核心价值观,有利于青年学生的健康成长。

2.

提出任务情境,激发真实写作任务驱动型材料成为新高考的方向,主要不是因其新,而是因其真。本题真实模拟了一节生动活泼的班会课,接地气,有生活,让人有情可发,有话可写,而在一定程度上避免大量的口号式、概念化的表达。班级讨论会写发言稿的任务,至少需注意两个要点:作为班级讨论会发言,立论和论据需贴近学校生活和当下社会,一味引经据典或不适宜;作为个人的现场发言,应采取坦诚交流的态度,现身说法,晓之以理,一味唱高调、树大旗、表决心或不适宜。考生可以就此话题,结合亲身体会,选择立意角度,进行个性化写作。

另外,题目操作性强,区分度高,在平和易懂之外,还含有很大的阐释空间,可以多方面思考,从“衣食与修养”关系的四个境界来谈谈写作的思路如下。

第一种境界凡夫的境界作为普通人,吃饱穿暖是最基本的需求,在衣食无忧之后,自然还希望吃点好的,穿点美的,人之常情,本无话可说。但正如材料所言,凡人不免欲壑难填,饱暖生淫欲,因此需要我们节制物欲,提升修养,既是为了国家的可持续发展、社会的和谐稳定,也是为了个人自身的安宁与进步。所以大部分学生第一眼看到此则材料,就会想到“节约是美德”

“生活上低要求,修养上高要求”“衣贵洁,不贵华,上循分,下称家。对饮食,勿捡择,食适可,勿过则”等熟悉的观点。一言以蔽之,就是“发乎情,止乎礼”,要用社会行为规范来约束自己的物欲,达到修养身心的目的。

第二种境界犬儒的境界有一派修行者,以鄙视物质享受为修行的法则,往往和常人反着来,号称“最牛逆行者”,比如第欧根尼住在木桶里,衣衫褴褛,用个破碗装饭,最后发现连碗都多余,干脆扔掉碗,用手抓饭吃。类似的苦行者,往往刻意追求粗衣恶食,用衣食的低劣来砥砺修养的高尚,往往能惊世骇俗,惹人钦佩,留下了许多动人的传说。但不太适合我等凡夫俗子效法。若有苏洵《辨奸论》中批判的“衣臣虏之衣,食犬彘之食,囚首丧面,而谈诗书”之人,则更值得我们警惕。所以我们学生发言,还是应该近人情,说实话,不要为了突出道德修养而刻意贬低物质追求。

第三种境界达人的境界追求精美的食物,漂亮的衣服,也可以作为修行的一种方式。孔子不也“食不厌精,脍不厌细”嘛,如果我们思想通达一些,不把物质和精神对立起来,认清精神必须借由物质体现,就会发现,美食华服,亦有道存焉,唯君子善取之。比如想吃网红美食,排队几小时,看似浪费时间,其实何尝不是修养自己的耐心。更进一步,为了吃到美食,亲自学习烹饪,从而精通厨艺,在劳动中修行悟道,如解牛的庖丁游于艺,不也是一种修养的法门吗?再如设计漂亮衣服的时装设计师,往往也有很深的艺术修养,过人的勤奋与毅力。因此,追求衣食质量不一定就是贪图物质享受,也可以是提升修养的途径,运用之妙,存乎一心,看你如何取舍罢了。

第四种境界佛陀的境界衣食就是衣食,本无高下之分,既不要醉心于美食华服,也不要刻意追求糟糠粗衣,对待物质生活采取随遇而安的态度。遇到鲍鱼鱼翅,并不嗤之以鼻,以为妨碍修行之物,也不趋之若鹜,以为稀有的美味;碰到清粥小菜,不要嗤之以鼻,嫌弃味道寡淡,也不自我满足,升起道德优越。只要是有营养的,都是平等的,都可以为我所用。吃完了就不再回味,不再希求,方是真正的大智慧、大修养。用一颗平常之心去看待衣食,用不分别的心去面对生活,才能常生欢喜,不起烦恼,这样的修养之境,难以骤得,却值得我们心向往之。

【示范作文】

低调于衣食??高贵在心灵

亲爱的同学们:

大家好,今天我发言的题目是“低调于衣食,高贵在心灵”。古人有云:“衣食足而知荣辱。”孔子亦有言曰:“”士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。”如今,我国将全面建成小康社会,百姓将少有为衣食生忧,但衣食温饱问题解决了,浪费、奢侈问题却接踵而至,这不得不引起重视。我们不难见到有人衣食足而耻恶衣恶食,但我们更应该低调于衣食,高贵在心灵。

所谓低调于衣食,并非拒绝享受,坚持最低级的生活质量要求。“一单食,一瓢饮,在陋巷”的艰苦求学精神固然值得称颂,但这种生活方式却不必模仿,生活在小康社会,却拘泥于苦行僧般的生活,只会自讨苦吃。人民生活水平的提高,标志着社会经济的发展,更高的生活质量也可以增强个人的体质,从而更好的工作与学习,推动社会发展。而与之相对的奢侈浪费行为应当坚决杜绝。

勤俭节约是中华民族的传统美德,“富贵不能淫,贫贱不能移”,“有钱任性”的奢靡中挥霍的不仅是财富,还有个人修养;买来的不是奢侈品,而是高傲却脆弱的虚荣心。有钱人与暴发户的区别,不仅在于财富的多少,更重要的是修养和对待财富的态度。只懂得挥霍却不思积累,浪费却不愿节约,再多的财富,也只是杯水车薪。所以彰显一个人高贵的不在于外物而在于心灵。

衣食住行是为了生活而非用来炫耀。生活水平的提高是为更高远的追求。物质上的享受是最肤浅的追求,为何我们不站得更高一点,看得更广一点,将视野从自身投向社会,投向仍处于贫苦的地区,投向世界其他的角落,甚至看向将来。“穷则独善其身,达则兼济天下”,能力越大,责任越大,贪图享乐终不可取,提高自我修养,增强社会责任感,并多为社会做贡献,才是有担当的表现,正向马云、任正非、马化腾等大企业家做的那样,不只顾自家企业,带着许多小型企业共同发展,并且热心于慈善事业,还推出“蚂蚁森林”软件,关注环境保护……相比于高昂的身价,这些才是真正的“高贵”。

同学们,我们青春学子将是祖国未来的栋梁,低调于衣食,高贵在心灵不只是口号,更应落实行动,从点滴做起,共享节俭生活。

我的发言结束。谢谢大家!

2

高二语文试卷

(满分:120分 时间:90分钟)

一、基础知识(9分)

1.下列加点字的注音全对的一项是( )(3分)

A.

唱喏(rě)

恁家(nèn)

咳嗽(ké)

言简意赅(gāi)

B.肄业(yì)

磕头(kē)

散讫(qì)

淌板船(tǎng)

C.几绺(liǔ)

埋怨(mái)

剃发(tì)

竭力(jié)

D.勋戚(xūn)

妆奁(lián)

权厝(cuò)

衣衾(qīn)

2.下列词语没有错别字的一项是( )(3分)

A.枷锁

鸨母

执迷不悟

疵心妄想

B.甘霖

惶恐

誓偕白首

年景消疏

C.

鼎盛

抑郁

浑然不觉

捉对撕杀

D.

洞悉

蘖障 嘘寒问暖

恬不知耻

3.下列有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《金瓶梅》虽然有许多缺点,却在有明一代与《水浒传》《三国演义》《西游记》并称为“四大奇书”。

B.

《儒林外史》是我国古代讽刺文学的典范,它可与意大利的薄伽丘、西班牙的塞万提斯、法国的巴尔扎克、英国的狄更斯等人的作品相抗衡。

C.

“讽刺小说”与“谴责小说”主要的区别是表现手法不同。前者的描写比较夸张,对社会的态度更激愤痛恶,对人物毫不留情;后者的描写比较含蓄,对社会的态度比较客观公允,对人物有所体贴。

D.“三言”是指《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》。“三言”虽然是短篇小说,但也是我国古典文学的经典之作。

二、课内文本阅读(20分)

阅读下面的文字,完成第4~7题。

却说三荷包回到衙内,见了他哥,问起“那事怎么样了”。三荷包道:“不要说起,这事闹坏了!大哥,你另外委别人罢,这件事看上去不会成功。”藩台一听这话,一盆冷水从头顶心浇了下来!呆了半晌,问:“到底是谁闹坏的?由我讨价,就由他还价;他还过价,我不依他,他再走也还像句话。那里能够他说二千就是二千,全盘都依了他?不如这个藩台让给他做,也不必来找我了。你们兄弟好几房人,都靠着我老大哥一个替你们一房房的成亲,还要一个个的捐官。老三,不是我做大哥的说句不中听的话:这点事情也是为的大家,你做兄弟的就是替我出点力也不为过,怎么叫你去说说就不成功呢?况且姓倪的那里,我们司里多少银子在他那里出出进进,又不要他大利钱,他也有得赚了。为着这一点点他就拿把,我看来也不是甚么有良心的东西!”原来三荷包进来的时候,本想做个反跌文章,先说个不成功,好等他哥来还价,他用的是“引船就岸”的计策。先看了他哥的样子,后来又说甚么由他还价,三荷包听了满心欢喜,心想这可由我杀价,这叫做“里外两赚”。及至听到后一半,被他哥埋怨了这一大篇,不觉老羞成怒。

本来三荷包在他哥面前一向是极循谨的;如今受他这一番排揎,以为被他看出隐情,叫他容身无地,不禁一时火起,就对着他哥发话道:“大哥,你别这们说。你要这们一说,咱们兄弟的账,索性大家算一算。”何藩台道:“你说甚么?”三荷包道:“算账!”何藩台道:“算甚么账?”三荷包道:“算分家账!”何藩台听了,哼哼冷笑两声道:“老三,还有你二哥、四弟,连你弟兄三个,那一个不是在我手里长大的?还要同我算账?”三荷包道:“我知道的。爸爸不在的时候,共总剩下也有十来万银子。先是你捐知县,捐了一万多,弄到一个实缺;不上三年,老太太去世,丁艰下来,又从家里搬出二万多,弥补亏空:你自己名下的,早已用过头了。从此以后,坐吃山空,你的人口又多,等到服满,又该人家一万多两;凭空里知县不做了,忽然想要高升,捐甚么知府,连引见走门子,又是二万多。到省之后,当了三年的厘局总办;在人家总可以剩两个,谁知你还是叫苦连天,论不定是真穷还是装穷。候补知府做了一阵子,又厌烦了,又要过甚么班。八千两银子买一个密保,送部引见;又是三万两,买到这个盐道:那一注不是我们三个的钱。就是替我们成亲,替我们捐官,我们用的只好算是用的利钱,何曾动到正本。现在我们用的是自家的钱,用不着你来卖好!甚么娶亲,甚么捐官,你要不管尽管不管,只要还我们的钱!我们有钱,还怕娶不得亲,捐不得官!”何藩台听了这话,气得脸似冬瓜一般的青了;一只手绺着胡子,坐在那里发楞,一声也不言语。

4.兄弟俩因为什么闹翻?其根本原因是什么?(6分)

5.根据上文画线句子,总结何藩台听到三荷包说事不成时的心理变化。(5分)

6.本段主要运用了什么手法来表现人物性格?(4分)

7.两个“荷包”因为分赃失和,兜出许多卖官鬻爵的旧账。小说通过对话揭示出什么社会问题?(5分)

三、文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成8~10题。(15分)

不

速

之

客

梁晓声

几天前,我家来了一位不速之客,是我1985年在新疆认识的一位青年石油工人。吃过饭,他吞吞吐吐地请求:梁教师,我想住在你家……只住一宿,明天一早就走……

当时已是晚上九点半了。我爽快地说:当然可以,好不容易见上一面,你住下,在北京玩几天吧!

他笑了摇头:那可不行。只有半个月假。在沧州住三五天,还想回家见我母亲呢。

我奇怪地问:那么你到沧州去,并不是……

他又摇了摇头:您忘了我家在大庆?到沧州农村去,是探望我奶奶。我父亲在天津站上车找我。我们一起去沧州……

我不但奇怪,而且糊涂了。在我记忆中,他奶奶早已去世了。

他见我困惑,于是娓娓道来:梁老师,您是知道的,我们石油人中,有不少“父子兵”。别人以为,父子可以天天在一起似的。其实不尽然。有时调令一下,一走就是几千里,一别就是七八年!

他问我:您还记得我们队上的小侯么?我说:记得,那个下了班就抱着吉他弹起来没完,外号叫“观赏猴”的小伙子,对不对?他说:对。就是他。人们都说我俩长得像双胞胎。但去年他死了……我不禁一怔,不知道小侯为什么死,更不知和到沧州去探望一位“奶奶”之间有什么联系。

他吸了两口烟,说:小侯是在大风暴中,为了保护十几万美金进口的器材而死的,他用外衣保护好器材,自己却被沙暴埋住了。人们从一米多深的沙丘下把他扒出来,在他的遗物中发现了一封信,是他父亲写给他的。他父亲是胜利油田的一位老工人,父子俩九年没见面了。父亲在信上说,因公要路过兰州,希望可以在兰州站见上一面。火车在兰州停车二十分钟,是可以叙叙父子情的。队友们一一传看了那封信,都哭了。大家都觉得,还是暂不告诉他父亲真相好。自然而然地,大家将目光集中到了我身上。

我也明白了大家的意思,于是我就去找队里的领导,请求批准我冒充小侯一次。领导当即就批准了,还方方面面地嘱咐了我一通,怕我和小侯的父亲见面之后露出破绽,最后交给我小侯遗物中的他父亲的一张照片。

在车站,他望着我,我望着他。过了好一阵儿,他问我:儿子,是你么?我说:爸,是我啊!

我和那人就拥抱在一起。我忍不住哭了,仿佛我们真的九年没见过面了。他也落泪了。

后来我们就找了个僻静的地方,蹲下,互相望着,都不停地吸着烟。聊了一会儿之后,“父亲”似乎起了疑心,从兜里摸出“我”的照片,也就是小侯的照片,低头看看照片又看看我,犹豫好一阵儿,终于单刀直入地问:小伙子,别演戏了。说吧,你为什么冒充我儿子?

我无奈,只有老实交代。听完我的话,他将一只手拍在我肩上,说:儿子,不,对不起,我现在已经不该叫你儿子了。既然你老实交代了,那么我也老实交代吧。我也不是小侯的父亲。小侯的父亲死在工作岗位上了。和你一样,我也是被大家推选出来,经领导批准,专为了完成这一项任务的……

我们彼此再也不知道说什么好,互相望着,都默默流泪。

列车即将启动,我们不得不都站起。两双手紧紧握在一起,彼此约定要常往“家”里写信。

小侯有一个双目失明的奶奶,和他的伯父婶子们住在沧州乡下。一周前,我收到了老孟,也就是当年“冒充”小侯父亲的那个人写给我的信。信上说,小侯八十三岁双目失明的老奶奶,既想儿子,又想孙子,想得整天磨磨叨叨的。老孟在信中跟我商量,无论怎样,也应该了却老人家的心愿,使她在归天之前,和儿子、孙子,团圆上几天。我想,这一路上,能节省几元钱,就节省几元钱吧!

唉,这些石油人哪!怎么是这么奇特的人啊!

我流下了泪,默默从冰箱里取出了朋友送给我的几盒蜂王浆,递给他,诚挚地说:把我这点儿心意,也给老人家带去吧!

(有删改)

8.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )(3分)

A.小说中的主要人物是“他”,但作者并没有给“他”一个具体的名字,颇具匠心,强调了主人公的平凡,凸显了“他”所代表的普遍意义。

B.去见小侯父亲之前领导交给“他”小侯父亲照片的细节看似闲笔,其实它是情节发展的关键,否则,“他”和父亲无法见面。

C.文中多次使用直接描写和侧面描写相结合的手法,或用来表现石油工人高尚的精神境界,或用来表达“我”对石油工人的敬仰之情。

D.作品完成于20世纪80年代,通过两个石油工人冒充父子关系的故事,赞扬了石油工人特有的奉献精神和他们之间深厚的情谊。

9.小说以“不速之客”为标题有什么好处?请简要说明。(6分)

10.小说在情节设置上有什么特点?这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品简要分析。(6分)

四、语言文字运用(16分)

阅读下面文字,完成11~25题。

(一)

瓦,素朴的瓦,安静的瓦,远离世俗的瓦,随遇而安的瓦,是日见老迈垂暮了。(

)。他们像明媚阳光下晒着太阳的百岁老人,

,活菩萨一般令人感到亲切。瓦把一生都交给了人和房子,像

的女子。房子是土巴墙的,它安贫;是

的宫廷,它安然。房子是怎样形状,它就是个啥形状,或歪七斜八,或端庄雄伟,这些都改变不了它承天接地、遮风挡雨、营构温馨家室的本性。瓦是多么慈和啊,排列成人字形的屋脊,盘龙的屋垛,吉祥鸟的屋角,怎么着都不会

,都能给人一种熨贴。屋场里的静谧或偶尔高一声低一声的俚语,瓦的庇护,更加深了时光慢慢、日子长长的味道。每一条东流水与西流水,都会很好地配合老屋倾诉乡村的厚重。每回路过乡下屋场,我总忍不住停下来,好好看上村庄几眼,用眼睛和心灵说上两句话。

11.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(

)(3分)

A.慈眉善目

三从四德

珠围翠绕

杂乱无章

B.和蔼可亲

逆来顺受

金碧辉煌

杂乱无章

C.和蔼可亲

逆来顺受

珠围翠绕

张牙舞爪

D.慈眉善目

三从四德

金碧辉煌

张牙舞爪

12.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(

)(3分)

A.瓦的庇护,更增强了时光慢慢、日子长长的味道。

B.瓦的庇护,使时光慢慢、日子长长的味道加深了。

C.在瓦的庇护下,更加深了时光慢慢、日子长长的味道。

D.在瓦的庇护下,使时光慢慢、日子长长的味道增强了。

13.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(

)(3分)

A.但老了并不总是遭人嫌的,我对于瓦的感觉亦是

B.而且老了并不总是遭人嫌,这是我对瓦的感觉

C.我对于瓦的感觉是,虽然老了并不总是遭人嫌的

D.但是老了并不是遭人嫌的,这是我对瓦的感觉

(二)

昆明气候好,秋来无一点萧瑟之感,只是百物似乎更老熟深沉了一些。早晚稍凉,半夜读书写字须加一件衣服。白天太阳照着,温暖平和,完全像一个稍稍删改过一番的春天。经过了雨季,草木都极旺盛。波斯菊开犹未尽,绮丽如昔。美人蕉站了好,远看猩红一片,仍旧像开着花。饭能像一顿饭那样开出,破旧的藤箱里还有一件毛衣,就允许人们对未来做一点梦。饭后课余,在屋前小草坪上,各人搬一把椅子,又漫无边际地聊开了。昆明七八年,都只是一群游子,谁也没有想到在这里落地生根。包括老吴和老鲁。教员里有的是想出国的,有的想到清华、北大当助教,也有想回家乡办一种什么事……有一位老兄似乎自己是注定了要当副教授的。他设想有一所小住宅,

三间北房,四白落地,后面还有一个小园子,可以种花种菜。他还把老吴、老鲁也都设计在他的住宅里。老吴住前院,管洒扫应对。主人不在,有客人来,沏茶奉烟,请客人留字留言。老鲁呢,挑水,还可以把左邻右舍的用水都包下来,包括对门卖柿子的老太婆的……他把将来的生活设想这样具体,而且梦寐以求,有点像契诃夫小说《醋栗》中的主人,于是大家就叫他“醋栗”。

14.

下列各句中的引号,和文中引号作用相同的一项是(

)(3分)

A.

“救场如救火”,他二话不说,包上头就扮戏。

B.

这样的“聪明人”还是少一点好。

C.

“戴车匠”在我们不但是一个人,一间小店,还是一个地名。

D.

那样的“看”根本就不能算是看,顶多只能算是一种感觉而己。

15.文中画横线的句子可以改写成:“饭后课余,各人搬一把椅子在屋前小草坪上又漫无边

际地聊开了。”从语义上看二者基本相同,为什么说原句表达效果更好?(4分)

五、写作(60分)

16.阅读下面的材料,根据要求写作。

日常生活离不开穿衣吃饭。关于衣食,古人留下了很多至理名言。管子曰“衣食足而知荣辱”,孔子云“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”。今年我国将全面建成小康社会,你身边的大多数家庭也可能早已衣食无忧,而饱暖生淫逸的事例却时有耳闻。

???

班级计划举行“衣食与修养”为主题的讨论会,你有什么感受和思考?请写一篇发言稿。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D(解析:A项,

“恁”应读“nín”;

B项,“淌”应读“cháng”;

C项,“埋”应读“mán”)

2.B

(解析:A项,疵—痴;

C项,撕—厮;D项,

蘖—孽。)

3.C(解析:

C项将“讽刺小说”和“谴责小说”的表现手法说反了,应把二者对调。)

4.写何藩台公开卖官因和兄弟分赃不均而打起来。根本原因是金钱得失。(解析:本题考查对内容的理解,由浅入深,由表及里,找到根本原因。)

5.先是后悔、惋惜、羞怒,渐渐诉苦转嫁危机,抱怨三荷包有鬼。(解析:本题考查的是人物的心理变化,把人物的语言分成几个层次概括人物的心理变化。)

6.运用语言、心理描写。(解析:本题考查的是写作手法的运用。了解小说中刻画人物的几种主要手法,根据文本内容很容易看出来。)

7.着重揭露各种官僚的龌龊卑鄙、昏聩糊涂,暴露晚清官场的污浊、吏治的败坏、统治集团的腐朽。(解析:本题考查的是文章的主题。结合小说的三要素“人物、情节、环境”概括归纳。)

8.

C (解析:“多次使用直接描写和侧面描写相结合的手法”说法有误,只有文后“我”拿出蜂王浆的言行才从侧面表现出“我”对石油工人的敬仰之情。)

9.①吸引读者,激发读者的阅读兴趣;②“不速之客”略带贬义,而文中的“他”厚道热情、乐于助人,这样使读者形成理解上的反差,从而给人留下深刻的印象。

10.(第一问)①出乎意料。小侯是假的,父亲也是假的;他们都发现对方是假的之后,还愿意再假下去。②符合情理。小侯父子为国家建设献出生命,感动了“他”和老孟,再加上中国人对亲情的传统认识,所以“他”和老孟愿意完成这个特殊的任务。(第二问)这样的情节安排表现出平凡的石油工人伟大的家国情怀。

11.D(解析:“和蔼可亲”指人态度温和,性格善良容易接近;“慈眉善目”形容人的容貌一副善良的样子;语境中强调的是活菩萨般的亲切之感,是从外貌而言,因此选择“慈眉善目”。“三从四德”是古代到解放前妇女应有的品德,该词相当于百依百顺的意思;“逆来顺受”指对恶劣的环境或无礼的待遇采取顺从和忍受的态度;语境中并未强调环境恶劣或遭受不公待遇,因此选择“三从四德”。“金碧辉煌”形容建筑物装饰华丽,光彩夺目;“珠围翠绕”形容妇女妆饰华丽,也形容富贵人家随侍的女子众多;此处修饰的对象为“宫廷”,应用“金碧辉煌”。“张牙舞爪”形容猛兽凶恶可怕,张开嘴巴又挥舞着爪子的,也比喻猖狂凶恶;“杂乱无章”形容乱七八糟,没有条理;根据前后语境,“瓦是多么慈祥啊”“都能给人一种熨贴”,“怎么着都不会”后的空缺应为意思相反的词,即“张牙舞爪”。)

12.

C(解析:A错在句子主语不是“瓦的庇护”,而且“增强”,是“增进、加强”之意,与“味道”搭配不当。B错在句子主语不是“瓦的庇护”,而是“静谧和俚语”。D“增强”与“味道”搭配不当,“加深”是“加大深度,变得更深”的意思。)

13.

A(解析:B错在“而且”,根据前后语境,此处与上句应是转折关系。C不恰当之处在于叙述主体“我的感觉”同上文的叙述主体“瓦”不吻合。D错在“并不是”否定不当表述不严谨。)

14.

C

(解析:文中“醋栗”的引号作用是特殊称谓。A项,引号的作用是引用。B项,引号的作用是表讽刺。C项,引号作用是特殊称谓。D项,引号作用强调突出。)

15.

①原句表地点的状语“在屋前小草坪上”在前,有强调作用;②原句多用短句,句式活泼灵动。(解析:分析句子表达效果可从以下角度入手:(1)从语言表达上看句子,可以看是否运用修辞,有无特殊句式,精妙词语运用等;(2)从内容情感上看句子,每个句子本身都可提炼出一定的内容,也有的饱含作者的某种思想情感;(3)从写作方法上看句子,可以看句子选用的表达方式,看句子采用的描写方法,看句子运用的表现手法等。句子“饭后课余,在屋前小草坪上,各人搬一把椅子,又漫无边际地聊开了”中表地点的状语“在屋前小草坪上”在前,有强调作用;原句中“饭后课余”“在屋前小草坪上”“各人搬一把椅子”“又漫无边际地聊开了”都是短句,句式活泼灵动。)

16.【审题立意】这则材料看似平平无奇,实则精妙无双,可谓大音希声,大象希形,暗藏了很多思考的维度、人生的境界,把准了全国卷在真实情境中写作、在日常生活中悟道的方向,给我们的写作教学很大的启迪。

1.

紧扣热点问题,坚持精神引领国家有重要指示强调:坚决制止餐饮浪费行为,切实培养节约习惯。全社会积极响应,但“光盘”“N-1点餐模式”等倡导,主要是在行为、制度层面,目标在于物质积累。本题也关注“衣食”,但关联到的是“修养”。“荣辱”“耻”等用词涉及的是认识层面,“志于道”和“淫逸”的对比提醒了衣食习惯影响到的是精神追求。所以,这则材料引导学生不攀比,不拜金,反对享乐主义、消费主义的不良风气,要求学生辨荣辱,志于道,切中时弊,立论堂皇,符合社会主义核心价值观,有利于青年学生的健康成长。

2.

提出任务情境,激发真实写作任务驱动型材料成为新高考的方向,主要不是因其新,而是因其真。本题真实模拟了一节生动活泼的班会课,接地气,有生活,让人有情可发,有话可写,而在一定程度上避免大量的口号式、概念化的表达。班级讨论会写发言稿的任务,至少需注意两个要点:作为班级讨论会发言,立论和论据需贴近学校生活和当下社会,一味引经据典或不适宜;作为个人的现场发言,应采取坦诚交流的态度,现身说法,晓之以理,一味唱高调、树大旗、表决心或不适宜。考生可以就此话题,结合亲身体会,选择立意角度,进行个性化写作。

另外,题目操作性强,区分度高,在平和易懂之外,还含有很大的阐释空间,可以多方面思考,从“衣食与修养”关系的四个境界来谈谈写作的思路如下。

第一种境界凡夫的境界作为普通人,吃饱穿暖是最基本的需求,在衣食无忧之后,自然还希望吃点好的,穿点美的,人之常情,本无话可说。但正如材料所言,凡人不免欲壑难填,饱暖生淫欲,因此需要我们节制物欲,提升修养,既是为了国家的可持续发展、社会的和谐稳定,也是为了个人自身的安宁与进步。所以大部分学生第一眼看到此则材料,就会想到“节约是美德”

“生活上低要求,修养上高要求”“衣贵洁,不贵华,上循分,下称家。对饮食,勿捡择,食适可,勿过则”等熟悉的观点。一言以蔽之,就是“发乎情,止乎礼”,要用社会行为规范来约束自己的物欲,达到修养身心的目的。

第二种境界犬儒的境界有一派修行者,以鄙视物质享受为修行的法则,往往和常人反着来,号称“最牛逆行者”,比如第欧根尼住在木桶里,衣衫褴褛,用个破碗装饭,最后发现连碗都多余,干脆扔掉碗,用手抓饭吃。类似的苦行者,往往刻意追求粗衣恶食,用衣食的低劣来砥砺修养的高尚,往往能惊世骇俗,惹人钦佩,留下了许多动人的传说。但不太适合我等凡夫俗子效法。若有苏洵《辨奸论》中批判的“衣臣虏之衣,食犬彘之食,囚首丧面,而谈诗书”之人,则更值得我们警惕。所以我们学生发言,还是应该近人情,说实话,不要为了突出道德修养而刻意贬低物质追求。

第三种境界达人的境界追求精美的食物,漂亮的衣服,也可以作为修行的一种方式。孔子不也“食不厌精,脍不厌细”嘛,如果我们思想通达一些,不把物质和精神对立起来,认清精神必须借由物质体现,就会发现,美食华服,亦有道存焉,唯君子善取之。比如想吃网红美食,排队几小时,看似浪费时间,其实何尝不是修养自己的耐心。更进一步,为了吃到美食,亲自学习烹饪,从而精通厨艺,在劳动中修行悟道,如解牛的庖丁游于艺,不也是一种修养的法门吗?再如设计漂亮衣服的时装设计师,往往也有很深的艺术修养,过人的勤奋与毅力。因此,追求衣食质量不一定就是贪图物质享受,也可以是提升修养的途径,运用之妙,存乎一心,看你如何取舍罢了。

第四种境界佛陀的境界衣食就是衣食,本无高下之分,既不要醉心于美食华服,也不要刻意追求糟糠粗衣,对待物质生活采取随遇而安的态度。遇到鲍鱼鱼翅,并不嗤之以鼻,以为妨碍修行之物,也不趋之若鹜,以为稀有的美味;碰到清粥小菜,不要嗤之以鼻,嫌弃味道寡淡,也不自我满足,升起道德优越。只要是有营养的,都是平等的,都可以为我所用。吃完了就不再回味,不再希求,方是真正的大智慧、大修养。用一颗平常之心去看待衣食,用不分别的心去面对生活,才能常生欢喜,不起烦恼,这样的修养之境,难以骤得,却值得我们心向往之。

【示范作文】

低调于衣食??高贵在心灵

亲爱的同学们:

大家好,今天我发言的题目是“低调于衣食,高贵在心灵”。古人有云:“衣食足而知荣辱。”孔子亦有言曰:“”士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。”如今,我国将全面建成小康社会,百姓将少有为衣食生忧,但衣食温饱问题解决了,浪费、奢侈问题却接踵而至,这不得不引起重视。我们不难见到有人衣食足而耻恶衣恶食,但我们更应该低调于衣食,高贵在心灵。

所谓低调于衣食,并非拒绝享受,坚持最低级的生活质量要求。“一单食,一瓢饮,在陋巷”的艰苦求学精神固然值得称颂,但这种生活方式却不必模仿,生活在小康社会,却拘泥于苦行僧般的生活,只会自讨苦吃。人民生活水平的提高,标志着社会经济的发展,更高的生活质量也可以增强个人的体质,从而更好的工作与学习,推动社会发展。而与之相对的奢侈浪费行为应当坚决杜绝。

勤俭节约是中华民族的传统美德,“富贵不能淫,贫贱不能移”,“有钱任性”的奢靡中挥霍的不仅是财富,还有个人修养;买来的不是奢侈品,而是高傲却脆弱的虚荣心。有钱人与暴发户的区别,不仅在于财富的多少,更重要的是修养和对待财富的态度。只懂得挥霍却不思积累,浪费却不愿节约,再多的财富,也只是杯水车薪。所以彰显一个人高贵的不在于外物而在于心灵。

衣食住行是为了生活而非用来炫耀。生活水平的提高是为更高远的追求。物质上的享受是最肤浅的追求,为何我们不站得更高一点,看得更广一点,将视野从自身投向社会,投向仍处于贫苦的地区,投向世界其他的角落,甚至看向将来。“穷则独善其身,达则兼济天下”,能力越大,责任越大,贪图享乐终不可取,提高自我修养,增强社会责任感,并多为社会做贡献,才是有担当的表现,正向马云、任正非、马化腾等大企业家做的那样,不只顾自家企业,带着许多小型企业共同发展,并且热心于慈善事业,还推出“蚂蚁森林”软件,关注环境保护……相比于高昂的身价,这些才是真正的“高贵”。

同学们,我们青春学子将是祖国未来的栋梁,低调于衣食,高贵在心灵不只是口号,更应落实行动,从点滴做起,共享节俭生活。

我的发言结束。谢谢大家!

2

同课章节目录