4.1《论语》十二章 课件(86张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 4.1《论语》十二章 课件(86张PPT) 2020—2021学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-06 23:03:18 | ||

图片预览

文档简介

统编新版高中语文选择性必修上册第二单元

《论语》十二章

学习目标

1.了解孔子及其《论语》思想

2. 积累重点文言字词,理解文章内容。

3.体会孔子学、诗、君子、仁等学说的基本内涵,并思考其现代意义。

3

半部论语治天下

宋臣赵普曾经告诉宋太宗(赵匡义)说:“臣有论语一部,以半部佐太祖(赵匡胤)定天下,以半部佐陛下致太平。”

的确,我国两千年来,不论立身处世以及政治社会,皆以儒家思想为中心,而论语便是最精粹最可靠的儒书,所谓“半部论语治天下”,便是这个意思。

天不生仲尼,万古如长夜

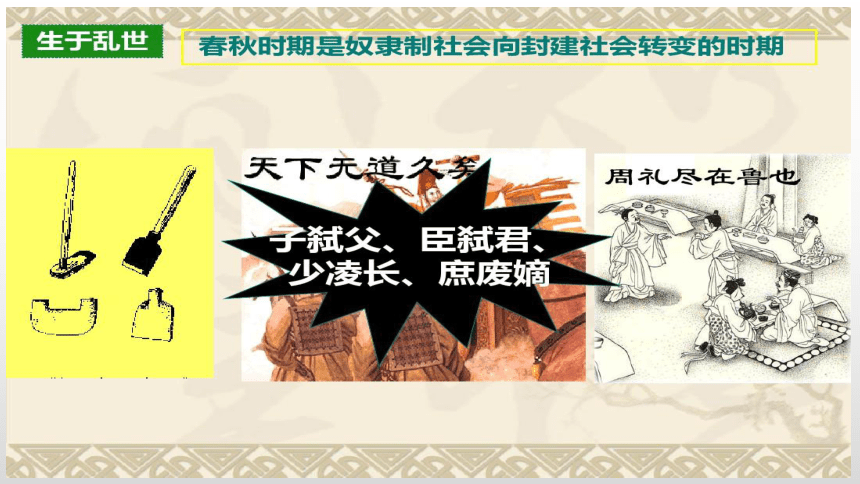

春秋时期

春秋时期是大动荡大变革时期,充满着新与旧的矛盾。

经济上,井田制瓦解,土地私有、小农经济出现。

政治上,分封制遭破坏,王室衰微,诸侯争霸。

文化上,私学兴起,文化下移,形成“士”阶层。

传统礼法秩序受到猛烈冲击,违背周礼行为司空见惯。

父亲叔梁纥是当时鲁国有名的武士,建立过两次战功,曾任陬邑大夫,以勇力闻于诸侯。

叔梁纥与正妻施氏有九个女儿,没有儿子。他的妾生了个儿子孟皮,却因为有足疾,不能做继承人。

叔梁纥便向鲁国颜氏求婚。颜氏有三个女儿,最小的叫颜征在。

颜父对三个女儿问道:“陬大夫叔梁纥的父祖辈六代积德必出圣贤。虽然他年纪大且性情急躁,但这不值得犹豫不决,你们三个谁能够嫁给他做妻子?”大女儿和二女儿都没有回答,颜征在上前对父亲说:“听从父亲您的决断,还有什么好问的。”颜父说:“就是你能嫁给他了。”他便将颜征在嫁给了叔梁纥。 播放视频

孔子的父母和出生

孔子的故乡

曲阜[qū fù]是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——孔庙、孔府、孔林。播放视频(孔庙:世界建筑史上的孤例)

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

孔子的一生

孔子说:“我十五岁就立志学习,三十岁能够自立,四十岁遇到事情不再感到困惑,五十岁就知道哪些是不能为人力支配的事情而乐知天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,七十岁可以随心所欲(收放自如)却又不超出规矩。”

君子有三立:谓立德、立功、立言。

1、青少年时期

2、齐国经历

3、从政鲁国

4、周游列国

5、晚年结局

孔子一生的经历

3岁丧父,家境贫寒,随母亲颜征在移居阙里,他曾说过:“吾少也贱,故多能鄙(庸俗的)事”。

15岁立志于学。及长,做过管理仓库的“委吏”和管理牛羊的“乘田”。

19岁娶亲。

他虚心好学,学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。

30左右,已博学多才,成为当地较有名气的学者,并在阙里收徒授业,开创私人办学之先河。其思想核心是“仁”。

一、青少年时期

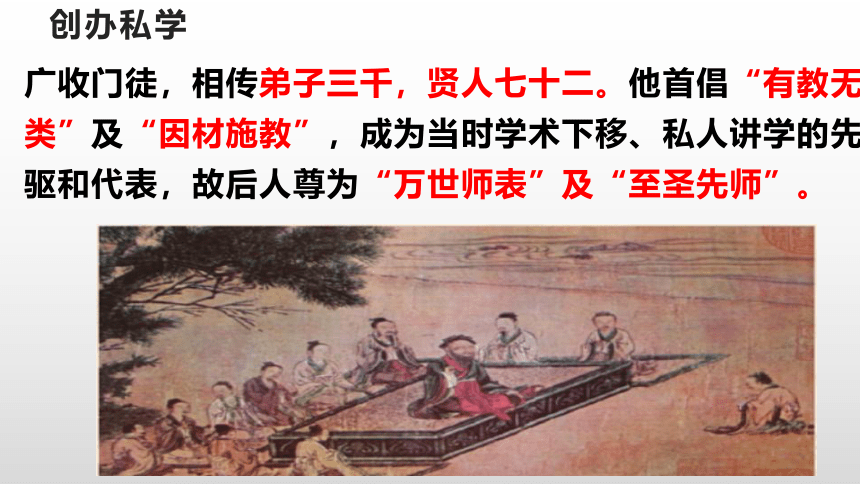

创办私学

广收门徒,相传弟子三千,贤人七十二。他首倡“有教无类”及“因材施教”,成为当时学术下移、私人讲学的先驱和代表,故后人尊为“万世师表”及“至圣先师”。

2、齐国经历

鲁国自宣公之后,政权就掌握在“三桓”手中(孟孙氏、叔孙氏、季孙氏),鲁昭公失败后,时年35岁的孔子对季孙氏的越礼行为很不满,发出了“是可忍,孰不可忍”的呼声。他看到鲁国如此混乱,根本没有从政治国的机会,为了维护礼的尊严而离鲁适齐。

为了接近齐景公,他做了齐国贵族高昭子的家臣。次年,齐景公向孔子询问政事,孔子便谈了著名的正名思想,即“君君、臣臣、父父、子子。”景公极为赞赏,欲起用孔子,但因齐相晏婴从中阻挠而作罢。孔子不久便返回鲁国。

3、从政鲁国

孔子返鲁后继续钻研学问,培养弟子。他的学说也更加完善。

51岁时,任鲁国中都宰。由于为政有方,52岁时升为鲁国司空、大司寇。后来,又以相礼的资格参加齐鲁两国的“夹谷会盟”,在大会之上,孔子处处“以君子之道辅其君”,完全按照礼数办事,使齐景公深感惭愧,归还了鲁国的三个城池,创造了鲁国外交史上多年未有的成就。

孔子54岁时,受季桓子委托,摄行相事。他为了提高国君的权威,提出“堕三都”(鲁三家大夫)的主张,结果遭到三家大夫的反对,未能成功。

孔子55岁时,鲁国君臣接受了齐国所赠的文马美女,终日迷恋声色。孔子大失所望,遂弃官离鲁,带领弟子周游列国。

孔子任鲁国司寇像

夹谷会盟

四、周游列国

从地图上看,孔子周游所及的地方,范围不出今天的山东省和河南省。

大致是从鲁国出发,走了卫国、宋国、齐国、郑国、晋国、陈国、蔡国、楚国、等地。(现今大致路线曲阜——濮阳——长垣——商丘——夏邑——淮阳——周口——上蔡——罗山)然后原路返回 。

由于政治理想破灭,孔子整理出《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》《春秋》等典籍。对中华文化的传承做出了巨大的贡献。孔子73岁,患病,不愈而终。

《诗经》书影

《周礼》书影

五、孔子晚年(专修教育文献整理)

《论语》成书于春秋战国时期。当时是由奴隶制向封建制过渡的时代。春秋末期,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序。

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子追记孔子言行思想的著作,大约成书于战国初期。比较集中地反映了孔子的思想。今本《论语》共二十篇。儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“礼”“义”。

第一部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“学”的论述,进而理解儒家“下学上达”的思想内涵。

2.探究《论语》中有关“好学”的章句,总结孔门学习方法,以助益于自己的学习。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 你认为“学而篇”第一章居于《论语》开篇的意义是什么?

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

学,觉悟也。 ------《说文解字》

习,数飞也。 ------《说文解字》

朋,比也;朋,类也。 -------《广雅》

朋,尊也。 -------《说文解字》

君子是一个贯穿《论语》始终的概念

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

1.学习让人快乐。

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(《雍也》)

2.学习要反复实践。

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

3.学习须择善而从。

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

4.学习是为自己成德。

子曰:“古之学者为己,今之学者为人” (《宪问》)

以学求仁

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 《论语》中“好学”一词出现了16次。在理解下列关于“好学”的章句之意后,谈谈你对“好学”的理解。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

⑶子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》

⑷子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 《论语》中“好学”一词出现了16次。在理解下列关于“好学”的章句之意后,谈谈你对“好学”的理解。

⑷子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

⑸子曰:“由也,女闻六言六蔽矣乎?”对曰:“未也。”“居!吾语女:好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。” (《阳货》)

“好学”的内涵

1.“好学”应有勤勉的学习态度。

※子曰:十室之邑,必有忠信如丘者,不如丘之好学也。(《公冶长》)

※叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《述而》)

※子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《述而》)

“好学”的内涵

2.“好学”应贵有恒的学习精神。

※子曰:“学如不及,犹恐失之。” 。(《泰伯》)

3.“好学”应有学习的优秀榜样。

※就有道而正焉

※见贤思齐

“好学”的内涵

4.“好学”应源自人的内在力量。

※“就有道”“内自省”“进,吴往也”

5.“好学”应以“进德”为目的。

※子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

※子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”(《述而》)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 朗读下面的章句,谈谈你对《论语》中“学习方法”的认识。

1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

(《学而》)

2.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

3.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 朗读下面的章句,谈谈你对《论语》中“学习方法”的认识。

4.子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”(《公冶长》)

5.子曰:“博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。” (《雍也》)

6.子曰:“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人,下学而上达,知我者其天乎!”(《宪问》)

孔门学习方法

1.学而时习

2.学思并重

3.博约相济

4.上学下达

5.学以致用

作业

1.⑴将下面材料中的划线句翻译成现代汉语。

⑵你从孔子学琴的故事中获得了什么启发?请提出明确的观点,并加以阐释。

孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。” (节选自《史记?孔子世家》)

2. 结合《论语》,谈谈孔子是从哪些地方去体会学习之乐的。

第二部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“诗”的章句,进而理解儒家的“诗教”传统。

2.理解孔子对《诗经》“乐而不淫、哀而不伤”的评价,从而理解儒家的中庸思想及美学原则,以提升审美能力。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑴子以四教:文,行,忠,信。(《述而》)

译:孔子以四项内容来教导学生: 先代典籍、道德行事、 忠诚、守信。

⑵子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” (《子罕》)

译:孔子说:“我从卫国返回鲁国以后, 乐才得以整理,雅乐和颂乐各自安排到了合适的位置。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑶三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。……孔子以《诗》、《书》、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。(节选自司马迁《史记?孔子世家》)

六艺:礼、乐、射、御、书、数

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑴子曰:“兴于《诗》,立于礼,成于乐。”(《泰伯》)

译: 孔子说:“鼓舞善心,激发道德意识在于学《诗》;端正行为,使人卓然自立就要学礼;陶冶人的性情,养成完美人格在于学乐。”

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑵子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

译:孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》可以激发人的感情,可以提高观察力,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下怨刺时。近可用于侍奉父母,远可用于侍奉君主。而且多多认识鸟兽草木的名称。”

总结

1.学《诗》以言谈交际。

2.学《诗》以扩充识见。

3.学《诗》以识人论世。

4.学《诗》以修身达仁。

5.学《诗》以从政治民。

6.学《诗》以别成会悟。

7.学《诗》以兴观群怨。

作业

第三部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“君子”的论述,进而理解儒家中“君子人格”的内涵。

2.对比《论语》中有关“君子”与“小人”的章句,探究成为君子的途径,以砥砺自我人格。

3.完成微写作《君子赞》,以此思考君子文化之于中国历史及现实的意义。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 理解“君子”概念的变化。

☆巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

会意。从尹,从口。“尹”,手执权杖形,本义是治理;

从“口”,表发号施令。

☆子曰:“先进于礼乐,野人也。后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。”(《先进》)

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 2.翻译下面的章句,并提炼出孔子所谈“君子”的标准。

☆子路问君子。子曰:“修己以敬。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安人。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安百姓。修己以安百姓,尧舜其犹病诸?”(《宪问》)

经世致用

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 萧公权先生指出:“(君子)旧义倾向于就位以修德,孔子则侧重修德以取位。”

士----君子----仁人----圣人

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 思考:如何成为“君子”:提取成就君子人格的关键词。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

⑶子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆子曰:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉!” (《卫灵公》)

译:孔子说:”君子以义作为根本,用礼加以推行,用谦逊的语言来表达,用忠诚的态度来完成,这就是君子了。”

君子欲讷于言而敏于行。(《里仁》)

子贡问君子,子曰:先行于言,而后从之。(《为政》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《季氏》)

☆ 孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”(《季氏》)

☆君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。(《季氏》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 联系现实,思考如何理解“君子不器”?

☆子曰:“君子不器。”(《为政》)

如何成为君子,写下你的感悟吧。

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 查找《论语》中关于“君子”与“小人”对比的章句,翻译章句后,创制个性化的图表来展示二者的区别。

☆君子周而不比,小人比而不周

☆君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

☆君子喻于义,小人喻于利。

☆君子坦荡荡,小人常戚戚

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 对比君子与小人的区别。

☆君子和而不同,小人同而不和

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

☆君子和而不同,小人同而不和

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

☆子曰:君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者矣。

☆子曰:富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也.君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

君子

仁

【学习任务四】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 以“君子赞”为题,写一段抒情性文字。

要求:感情真挚,富有文采。120—200字。

第四部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“仁”的章句,进而理解孔子所谈“仁”的深刻内涵。

2.探究如何“依于仁”,从而理解“我欲仁,斯仁至矣”的深意,以砥砺自我人格。

3.思考“仁者安仁,知者利仁”的历史意义和现实价值。

【一、仁之至:自爱】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 子曰:自爱,仁之至也;自敬,知之至也。(1973年甘肃省肩水金关遗址出土的汉简《论语》)

【二、仁之本:孝悌】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”(《学而》)

孝先于学 以孝为政

☆子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。” (《学而》)

☆季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何?”子曰:“临之以庄则敬,孝慈则忠,举善而教不能则劝。”(《为政》)

立德做人:孔子指出了一个人人格成长的正确过程,“孝、悌、谨、信、爱众、亲仁、学文”七事环环相扣,层层递进。七事具备,方以为人。

【三、仁之纲:忠恕】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”(《里仁》)

☆子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

☆

【三、仁之纲:忠恕】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《雍也》)

☆《中庸》:“忠恕违道不远。”

忠:尽己心以待人;恕:推己心以及人。(钱穆)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 2.思考:为什么“忠恕”是“一以贯之”之道?

【四、仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆ 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目 。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

☆子曰:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?《八佾》

☆子曰:周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。《八佾》

周公:由巫到礼 孔子:释礼归仁

【仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆礼者,人道之极也。(《荀子

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}《论语》中“礼”所阐释的道理要求真实质朴,是从真情挚感中对个人行为举止进行规范,将抽象的道德伦理具象为日常的行为举止方式。“礼”中所包含的道德意蕴,是个人道德精神、内心情感与外在行为的统一,所谓德之所倚,情之所现,礼的坚守需要道德的辅助和情感的自省。

依仁成礼 以礼成仁

作业:

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足

安:安逸,舒适

敏:敏捷,勤快

而:表并列

就:靠近

于:对于(在)

慎:小心,谨慎

焉:语气助词

正:修正

通“矣”,了

已:

示范分析

孔子说:“君子吃饭不求饱足,居住不求舒适,做事勤劳敏捷,说话谨慎小心,到有道德的人那里去请教,这样,可以说是好学了。”

示范分析

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

示范分析

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

按照第一、二章的学习方法,分成八个小组,一个小组讨论、探究其中的一章或两章。要求:小组内交流,可以一人朗读,一人指出关键字词并解释,一人翻译。

合作探究

文白对译

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

道:学问、人生哲理

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

喻:通晓,明白。

孔子说:“君子明白大义,小人只懂得小利。”

孔子说:“看见有德行的人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的缺点。”

贤:形作名,有德行的人。

文白对译

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大。

读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

文白对译

子日:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

子日:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地。虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,是我自己要坚持的。”

①未成一篑(kui):只差一筐土没有成功。篑,盛土的竹筐。

②止,吾止也:停下来。是我自己停下来的。

③平地:填平洼地

孔子说:“聪明的人不疑惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

知:同智

文白对译

颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目”。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《顏渊》)

克已复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞。称许。

目:条目,细则。

事:实践。从事。

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”

颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

文白对译

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子日:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨”。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

①一言:一个字。言,字。

②恕:推己及人,即“己所不欲,勿施于人"。

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

①小子:老师对学生的称呼。

②夫:那

③兴:指激发人的感情

④观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

⑤群:提高人的人际交往能力。

⑥怨:指讽刺时政。

⑦迩(ěr):近。

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

文本探究

1.尝试找出文中的成语并积累

2.十二章分别阐述了什么道理

3..《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

4.孔子的思想核心是“仁”,“仁”“礼”和“君子”之间有什么关系?

要求:每排讨论一个题目,并推荐代表发言。

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

文本探究

第一章:君子的日常言行的基本要求

第二章:谈论礼乐,礼、乐的核心与根本是仁

第三章:君子之道:对真理或某种信仰追求

第四章:义利的角度来区别君子与小人

十二章分别阐述了什么道理

第五章:君子提高道德修养的方法:自我反省

第六章:文与质的合理互补关系和君子的人格模式

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

第七章:仁为己任,意志坚强

第八章:功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

第九章:君子的基本品质:仁、智、勇

第十章:实行仁的途径:克己复礼

十二章分别阐述了什么道理

第十一章:君子的品质:己所不欲,勿施于人

第十二章:概括了《诗经》的社会价值

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

君子的品质:食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言、喻于义、见贤思齐、不惑不忧不惧、克己复礼、己所不欲勿施于人。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

孔子的思想核心是“仁”,“仁”“礼”和“君子”之间有什么关系?

礼和仁的关系,简单一点说就是,“礼”是“仁”的表现形式,如子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。而“仁”是“礼”的内在精神,不仁则谈不上真正有礼,如子曰“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”。如果说,“礼”是孔子思想的出发点,那么,“仁”则是孔子思想的核心,孔子的仁论是要靠君子论来实现的,仁论必然要指向君子论。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

拓展提升

《论语》的当代价值

以个人主义价值观为核心的伦理道德体系确实需要论语的智慧。《论语》中很多精辟的论断对现代价值观的培育有借鉴意义。但是论语的理论体系必须加入科学、民主、法律、公平等等现代文明元素并深入到它的理论内核之中去,才能与健全的商品时代的主流文化相和谐,也才能真正建立一个和谐社会。一言以蔽之,必须“取其精华,去其糟粕”。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

作业超市

背诵《论语十二章》

仿照语录体的形式写几则“名言警句”。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

君子之德

修身养性

一、不求安饱,就有道而正:好学

二、礼乐应以仁为基础

三、执着追求仁道

四、义利观:重义轻利

五、虚心学习,自我反省

六、文质兼备,方为君子

七、仁为己任,意志坚强

八、为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇成就完美人格

十、克己复礼为仁

十一、己所不欲,勿施于人

十二、《诗》的社会功能

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

《论语》十二章

学习目标

1.了解孔子及其《论语》思想

2. 积累重点文言字词,理解文章内容。

3.体会孔子学、诗、君子、仁等学说的基本内涵,并思考其现代意义。

3

半部论语治天下

宋臣赵普曾经告诉宋太宗(赵匡义)说:“臣有论语一部,以半部佐太祖(赵匡胤)定天下,以半部佐陛下致太平。”

的确,我国两千年来,不论立身处世以及政治社会,皆以儒家思想为中心,而论语便是最精粹最可靠的儒书,所谓“半部论语治天下”,便是这个意思。

天不生仲尼,万古如长夜

春秋时期

春秋时期是大动荡大变革时期,充满着新与旧的矛盾。

经济上,井田制瓦解,土地私有、小农经济出现。

政治上,分封制遭破坏,王室衰微,诸侯争霸。

文化上,私学兴起,文化下移,形成“士”阶层。

传统礼法秩序受到猛烈冲击,违背周礼行为司空见惯。

父亲叔梁纥是当时鲁国有名的武士,建立过两次战功,曾任陬邑大夫,以勇力闻于诸侯。

叔梁纥与正妻施氏有九个女儿,没有儿子。他的妾生了个儿子孟皮,却因为有足疾,不能做继承人。

叔梁纥便向鲁国颜氏求婚。颜氏有三个女儿,最小的叫颜征在。

颜父对三个女儿问道:“陬大夫叔梁纥的父祖辈六代积德必出圣贤。虽然他年纪大且性情急躁,但这不值得犹豫不决,你们三个谁能够嫁给他做妻子?”大女儿和二女儿都没有回答,颜征在上前对父亲说:“听从父亲您的决断,还有什么好问的。”颜父说:“就是你能嫁给他了。”他便将颜征在嫁给了叔梁纥。 播放视频

孔子的父母和出生

孔子的故乡

曲阜[qū fù]是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——孔庙、孔府、孔林。播放视频(孔庙:世界建筑史上的孤例)

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

孔子的一生

孔子说:“我十五岁就立志学习,三十岁能够自立,四十岁遇到事情不再感到困惑,五十岁就知道哪些是不能为人力支配的事情而乐知天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,七十岁可以随心所欲(收放自如)却又不超出规矩。”

君子有三立:谓立德、立功、立言。

1、青少年时期

2、齐国经历

3、从政鲁国

4、周游列国

5、晚年结局

孔子一生的经历

3岁丧父,家境贫寒,随母亲颜征在移居阙里,他曾说过:“吾少也贱,故多能鄙(庸俗的)事”。

15岁立志于学。及长,做过管理仓库的“委吏”和管理牛羊的“乘田”。

19岁娶亲。

他虚心好学,学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。

30左右,已博学多才,成为当地较有名气的学者,并在阙里收徒授业,开创私人办学之先河。其思想核心是“仁”。

一、青少年时期

创办私学

广收门徒,相传弟子三千,贤人七十二。他首倡“有教无类”及“因材施教”,成为当时学术下移、私人讲学的先驱和代表,故后人尊为“万世师表”及“至圣先师”。

2、齐国经历

鲁国自宣公之后,政权就掌握在“三桓”手中(孟孙氏、叔孙氏、季孙氏),鲁昭公失败后,时年35岁的孔子对季孙氏的越礼行为很不满,发出了“是可忍,孰不可忍”的呼声。他看到鲁国如此混乱,根本没有从政治国的机会,为了维护礼的尊严而离鲁适齐。

为了接近齐景公,他做了齐国贵族高昭子的家臣。次年,齐景公向孔子询问政事,孔子便谈了著名的正名思想,即“君君、臣臣、父父、子子。”景公极为赞赏,欲起用孔子,但因齐相晏婴从中阻挠而作罢。孔子不久便返回鲁国。

3、从政鲁国

孔子返鲁后继续钻研学问,培养弟子。他的学说也更加完善。

51岁时,任鲁国中都宰。由于为政有方,52岁时升为鲁国司空、大司寇。后来,又以相礼的资格参加齐鲁两国的“夹谷会盟”,在大会之上,孔子处处“以君子之道辅其君”,完全按照礼数办事,使齐景公深感惭愧,归还了鲁国的三个城池,创造了鲁国外交史上多年未有的成就。

孔子54岁时,受季桓子委托,摄行相事。他为了提高国君的权威,提出“堕三都”(鲁三家大夫)的主张,结果遭到三家大夫的反对,未能成功。

孔子55岁时,鲁国君臣接受了齐国所赠的文马美女,终日迷恋声色。孔子大失所望,遂弃官离鲁,带领弟子周游列国。

孔子任鲁国司寇像

夹谷会盟

四、周游列国

从地图上看,孔子周游所及的地方,范围不出今天的山东省和河南省。

大致是从鲁国出发,走了卫国、宋国、齐国、郑国、晋国、陈国、蔡国、楚国、等地。(现今大致路线曲阜——濮阳——长垣——商丘——夏邑——淮阳——周口——上蔡——罗山)然后原路返回 。

由于政治理想破灭,孔子整理出《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》《春秋》等典籍。对中华文化的传承做出了巨大的贡献。孔子73岁,患病,不愈而终。

《诗经》书影

《周礼》书影

五、孔子晚年(专修教育文献整理)

《论语》成书于春秋战国时期。当时是由奴隶制向封建制过渡的时代。春秋末期,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序。

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子追记孔子言行思想的著作,大约成书于战国初期。比较集中地反映了孔子的思想。今本《论语》共二十篇。儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“礼”“义”。

第一部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“学”的论述,进而理解儒家“下学上达”的思想内涵。

2.探究《论语》中有关“好学”的章句,总结孔门学习方法,以助益于自己的学习。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 你认为“学而篇”第一章居于《论语》开篇的意义是什么?

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

学,觉悟也。 ------《说文解字》

习,数飞也。 ------《说文解字》

朋,比也;朋,类也。 -------《广雅》

朋,尊也。 -------《说文解字》

君子是一个贯穿《论语》始终的概念

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

1.学习让人快乐。

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(《雍也》)

2.学习要反复实践。

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

3.学习须择善而从。

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

4.学习是为自己成德。

子曰:“古之学者为己,今之学者为人” (《宪问》)

以学求仁

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 《论语》中“好学”一词出现了16次。在理解下列关于“好学”的章句之意后,谈谈你对“好学”的理解。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

⑶子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》

⑷子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 《论语》中“好学”一词出现了16次。在理解下列关于“好学”的章句之意后,谈谈你对“好学”的理解。

⑷子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

⑸子曰:“由也,女闻六言六蔽矣乎?”对曰:“未也。”“居!吾语女:好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。” (《阳货》)

“好学”的内涵

1.“好学”应有勤勉的学习态度。

※子曰:十室之邑,必有忠信如丘者,不如丘之好学也。(《公冶长》)

※叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《述而》)

※子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《述而》)

“好学”的内涵

2.“好学”应贵有恒的学习精神。

※子曰:“学如不及,犹恐失之。” 。(《泰伯》)

3.“好学”应有学习的优秀榜样。

※就有道而正焉

※见贤思齐

“好学”的内涵

4.“好学”应源自人的内在力量。

※“就有道”“内自省”“进,吴往也”

5.“好学”应以“进德”为目的。

※子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

※子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”(《述而》)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 朗读下面的章句,谈谈你对《论语》中“学习方法”的认识。

1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

(《学而》)

2.子曰:“温故而知新,可以为师矣。” (《为政》)

3.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 朗读下面的章句,谈谈你对《论语》中“学习方法”的认识。

4.子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”(《公冶长》)

5.子曰:“博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。” (《雍也》)

6.子曰:“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人,下学而上达,知我者其天乎!”(《宪问》)

孔门学习方法

1.学而时习

2.学思并重

3.博约相济

4.上学下达

5.学以致用

作业

1.⑴将下面材料中的划线句翻译成现代汉语。

⑵你从孔子学琴的故事中获得了什么启发?请提出明确的观点,并加以阐释。

孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。” (节选自《史记?孔子世家》)

2. 结合《论语》,谈谈孔子是从哪些地方去体会学习之乐的。

第二部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“诗”的章句,进而理解儒家的“诗教”传统。

2.理解孔子对《诗经》“乐而不淫、哀而不伤”的评价,从而理解儒家的中庸思想及美学原则,以提升审美能力。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑴子以四教:文,行,忠,信。(《述而》)

译:孔子以四项内容来教导学生: 先代典籍、道德行事、 忠诚、守信。

⑵子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” (《子罕》)

译:孔子说:“我从卫国返回鲁国以后, 乐才得以整理,雅乐和颂乐各自安排到了合适的位置。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑶三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。……孔子以《诗》、《书》、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。(节选自司马迁《史记?孔子世家》)

六艺:礼、乐、射、御、书、数

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑴子曰:“兴于《诗》,立于礼,成于乐。”(《泰伯》)

译: 孔子说:“鼓舞善心,激发道德意识在于学《诗》;端正行为,使人卓然自立就要学礼;陶冶人的性情,养成完美人格在于学乐。”

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 将下列句子翻译成现代汉语。

⑵子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

译:孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》可以激发人的感情,可以提高观察力,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下怨刺时。近可用于侍奉父母,远可用于侍奉君主。而且多多认识鸟兽草木的名称。”

总结

1.学《诗》以言谈交际。

2.学《诗》以扩充识见。

3.学《诗》以识人论世。

4.学《诗》以修身达仁。

5.学《诗》以从政治民。

6.学《诗》以别成会悟。

7.学《诗》以兴观群怨。

作业

第三部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“君子”的论述,进而理解儒家中“君子人格”的内涵。

2.对比《论语》中有关“君子”与“小人”的章句,探究成为君子的途径,以砥砺自我人格。

3.完成微写作《君子赞》,以此思考君子文化之于中国历史及现实的意义。

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 理解“君子”概念的变化。

☆巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

会意。从尹,从口。“尹”,手执权杖形,本义是治理;

从“口”,表发号施令。

☆子曰:“先进于礼乐,野人也。后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。”(《先进》)

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 2.翻译下面的章句,并提炼出孔子所谈“君子”的标准。

☆子路问君子。子曰:“修己以敬。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安人。”曰:“如斯而已乎?”曰:“修己以安百姓。修己以安百姓,尧舜其犹病诸?”(《宪问》)

经世致用

【学习任务一】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 萧公权先生指出:“(君子)旧义倾向于就位以修德,孔子则侧重修德以取位。”

士----君子----仁人----圣人

【学习任务二】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 思考:如何成为“君子”:提取成就君子人格的关键词。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

⑶子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆子曰:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉!” (《卫灵公》)

译:孔子说:”君子以义作为根本,用礼加以推行,用谦逊的语言来表达,用忠诚的态度来完成,这就是君子了。”

君子欲讷于言而敏于行。(《里仁》)

子贡问君子,子曰:先行于言,而后从之。(《为政》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《季氏》)

☆ 孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”(《季氏》)

☆君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。(《季氏》)

【类篇联系】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 联系现实,思考如何理解“君子不器”?

☆子曰:“君子不器。”(《为政》)

如何成为君子,写下你的感悟吧。

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 查找《论语》中关于“君子”与“小人”对比的章句,翻译章句后,创制个性化的图表来展示二者的区别。

☆君子周而不比,小人比而不周

☆君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

☆君子喻于义,小人喻于利。

☆君子坦荡荡,小人常戚戚

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 对比君子与小人的区别。

☆君子和而不同,小人同而不和

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

☆君子和而不同,小人同而不和

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【君子与小人】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

☆子曰:君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者矣。

☆子曰:富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也.君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

君子

仁

【学习任务四】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 以“君子赞”为题,写一段抒情性文字。

要求:感情真挚,富有文采。120—200字。

第四部分*学习目标

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}1.理解《论语》中关于“仁”的章句,进而理解孔子所谈“仁”的深刻内涵。

2.探究如何“依于仁”,从而理解“我欲仁,斯仁至矣”的深意,以砥砺自我人格。

3.思考“仁者安仁,知者利仁”的历史意义和现实价值。

【一、仁之至:自爱】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 子曰:自爱,仁之至也;自敬,知之至也。(1973年甘肃省肩水金关遗址出土的汉简《论语》)

【二、仁之本:孝悌】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”(《学而》)

孝先于学 以孝为政

☆子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。” (《学而》)

☆季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何?”子曰:“临之以庄则敬,孝慈则忠,举善而教不能则劝。”(《为政》)

立德做人:孔子指出了一个人人格成长的正确过程,“孝、悌、谨、信、爱众、亲仁、学文”七事环环相扣,层层递进。七事具备,方以为人。

【三、仁之纲:忠恕】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”(《里仁》)

☆子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

☆

【三、仁之纲:忠恕】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《雍也》)

☆《中庸》:“忠恕违道不远。”

忠:尽己心以待人;恕:推己心以及人。(钱穆)

【学习任务三】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} 2.思考:为什么“忠恕”是“一以贯之”之道?

【四、仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA} ☆ 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目 。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

☆子曰:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?《八佾》

☆子曰:周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。《八佾》

周公:由巫到礼 孔子:释礼归仁

【仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}☆礼者,人道之极也。(《荀子

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。

☆君子求诸己,小人求诸人。

☆君子成人之美,不成人之恶;小人反是。

【仁之体:礼】

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}《论语》中“礼”所阐释的道理要求真实质朴,是从真情挚感中对个人行为举止进行规范,将抽象的道德伦理具象为日常的行为举止方式。“礼”中所包含的道德意蕴,是个人道德精神、内心情感与外在行为的统一,所谓德之所倚,情之所现,礼的坚守需要道德的辅助和情感的自省。

依仁成礼 以礼成仁

作业:

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

饱:饱足

安:安逸,舒适

敏:敏捷,勤快

而:表并列

就:靠近

于:对于(在)

慎:小心,谨慎

焉:语气助词

正:修正

通“矣”,了

已:

示范分析

孔子说:“君子吃饭不求饱足,居住不求舒适,做事勤劳敏捷,说话谨慎小心,到有道德的人那里去请教,这样,可以说是好学了。”

示范分析

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为:怎样…呢?

示范分析

译文:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?

按照第一、二章的学习方法,分成八个小组,一个小组讨论、探究其中的一章或两章。要求:小组内交流,可以一人朗读,一人指出关键字词并解释,一人翻译。

合作探究

文白对译

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

道:学问、人生哲理

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

喻:通晓,明白。

孔子说:“君子明白大义,小人只懂得小利。”

孔子说:“看见有德行的人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的缺点。”

贤:形作名,有德行的人。

文白对译

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大。

读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

文白对译

子日:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

子日:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地。虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,是我自己要坚持的。”

①未成一篑(kui):只差一筐土没有成功。篑,盛土的竹筐。

②止,吾止也:停下来。是我自己停下来的。

③平地:填平洼地

孔子说:“聪明的人不疑惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

知:同智

文白对译

颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目”。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《顏渊》)

克已复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞。称许。

目:条目,细则。

事:实践。从事。

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”

颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

文白对译

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子日:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨”。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

①一言:一个字。言,字。

②恕:推己及人,即“己所不欲,勿施于人"。

子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“那就是“恕”吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

①小子:老师对学生的称呼。

②夫:那

③兴:指激发人的感情

④观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

⑤群:提高人的人际交往能力。

⑥怨:指讽刺时政。

⑦迩(ěr):近。

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢?学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得合群的必要,可以使人懂得怎样去讽谏上级。近可以用来侍奉父母,远可以侍奉君主;还可以多知道一些鸟兽草木的名字。”

文本探究

1.尝试找出文中的成语并积累

2.十二章分别阐述了什么道理

3..《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

4.孔子的思想核心是“仁”,“仁”“礼”和“君子”之间有什么关系?

要求:每排讨论一个题目,并推荐代表发言。

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

文本探究

第一章:君子的日常言行的基本要求

第二章:谈论礼乐,礼、乐的核心与根本是仁

第三章:君子之道:对真理或某种信仰追求

第四章:义利的角度来区别君子与小人

十二章分别阐述了什么道理

第五章:君子提高道德修养的方法:自我反省

第六章:文与质的合理互补关系和君子的人格模式

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

第七章:仁为己任,意志坚强

第八章:功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

第九章:君子的基本品质:仁、智、勇

第十章:实行仁的途径:克己复礼

十二章分别阐述了什么道理

第十一章:君子的品质:己所不欲,勿施于人

第十二章:概括了《诗经》的社会价值

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

君子的品质:食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言、喻于义、见贤思齐、不惑不忧不惧、克己复礼、己所不欲勿施于人。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

文本探究

孔子的思想核心是“仁”,“仁”“礼”和“君子”之间有什么关系?

礼和仁的关系,简单一点说就是,“礼”是“仁”的表现形式,如子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。而“仁”是“礼”的内在精神,不仁则谈不上真正有礼,如子曰“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”。如果说,“礼”是孔子思想的出发点,那么,“仁”则是孔子思想的核心,孔子的仁论是要靠君子论来实现的,仁论必然要指向君子论。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

拓展提升

《论语》的当代价值

以个人主义价值观为核心的伦理道德体系确实需要论语的智慧。《论语》中很多精辟的论断对现代价值观的培育有借鉴意义。但是论语的理论体系必须加入科学、民主、法律、公平等等现代文明元素并深入到它的理论内核之中去,才能与健全的商品时代的主流文化相和谐,也才能真正建立一个和谐社会。一言以蔽之,必须“取其精华,去其糟粕”。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

作业超市

背诵《论语十二章》

仿照语录体的形式写几则“名言警句”。

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件

君子之德

修身养性

一、不求安饱,就有道而正:好学

二、礼乐应以仁为基础

三、执着追求仁道

四、义利观:重义轻利

五、虚心学习,自我反省

六、文质兼备,方为君子

七、仁为己任,意志坚强

八、为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇成就完美人格

十、克己复礼为仁

十一、己所不欲,勿施于人

十二、《诗》的社会功能

统编版上册《论语十二章》上课课件

统编版上册《论语十二章》上课课件