1《观潮》 教学课件(32张ppt)

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

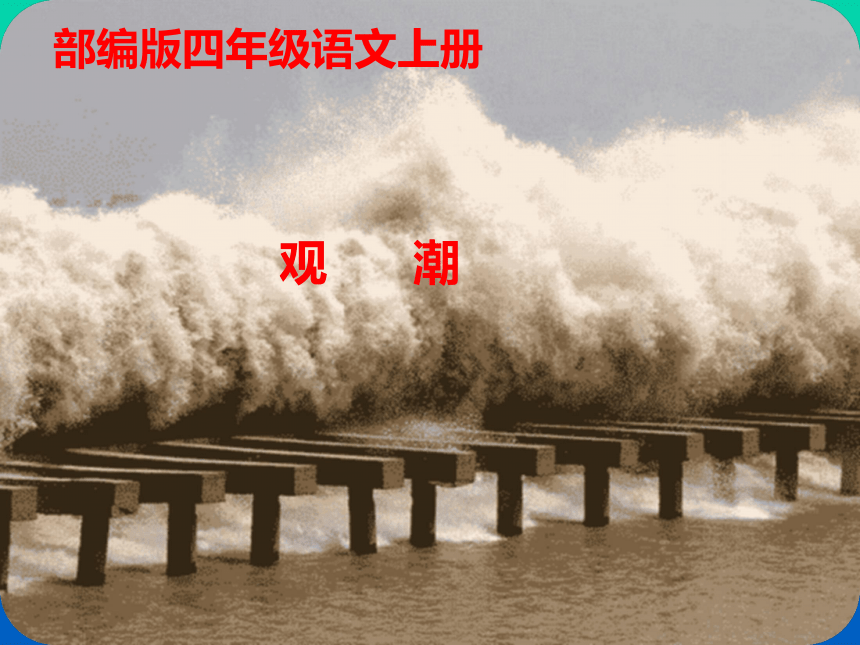

部编版四年级语文上册

观

潮

千百年来,钱塘江以其奇特卓绝的江湖倾倒了无数游客,钱塘江大潮被誉为“天下奇观”

。大诗人李白就曾写道:“浙江八月何如此,涛似连山喷雪来!”钱塘江大潮究竟是怎样的奇观呢?

“八月十八湖,壮观天下无。”这是北宋文学家苏轼咏赞钱塘秋湖的千古名句。让我们一起领略它的风采吧!

激趣导入

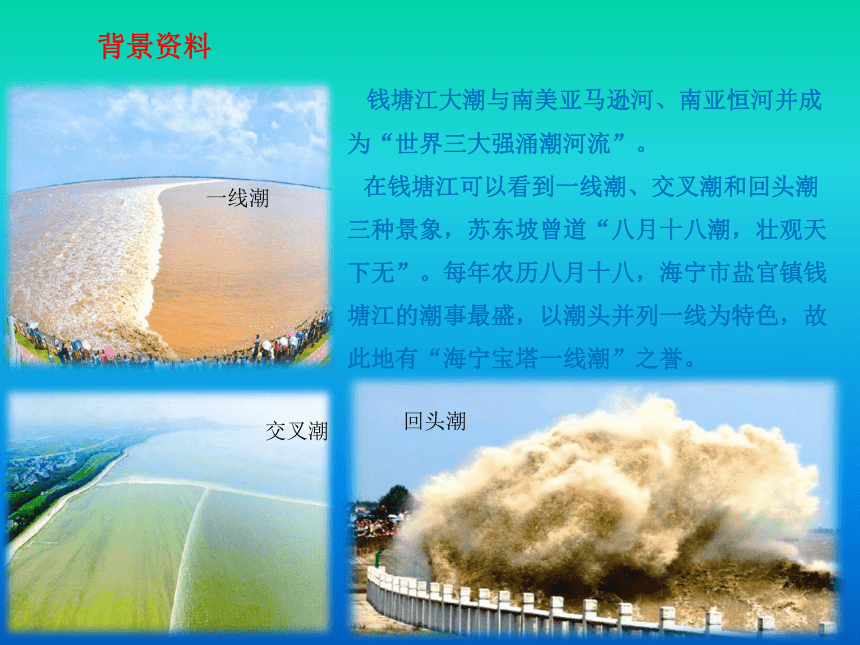

钱塘江大潮与南美亚马逊河、南亚恒河并成为“世界三大强涌潮河流”。

在钱塘江可以看到一线潮、交叉潮和回头潮三种景象,苏东坡曾道“八月十八潮,壮观天下无”。每年农历八月十八,海宁市盐官镇钱塘江的潮事最盛,以潮头并列一线为特色,故此地有“海宁宝塔一线潮”之誉。

背景资料

一线潮

回头潮

交叉潮

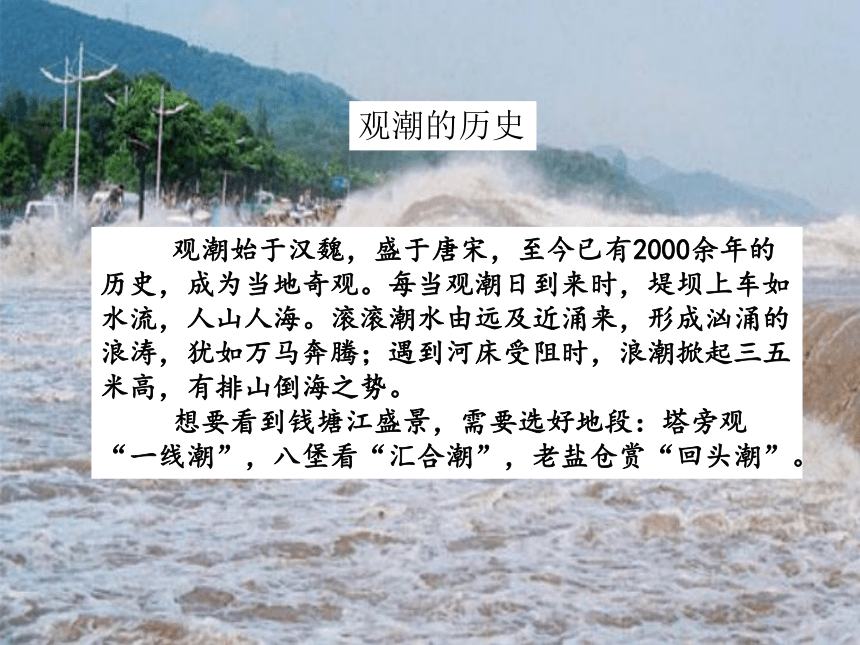

观潮的历史

观潮始于汉魏,盛于唐宋,至今已有2000余年的历史,成为当地奇观。每当观潮日到来时,堤坝上车如水流,人山人海。滚滚潮水由远及近涌来,形成汹涌的浪涛,犹如万马奔腾;遇到河床受阻时,浪潮掀起三五米高,有排山倒海之势。

想要看到钱塘江盛景,需要选好地段:塔旁观“一线潮”,八堡看“汇合潮”,老盐仓赏“回头潮”。

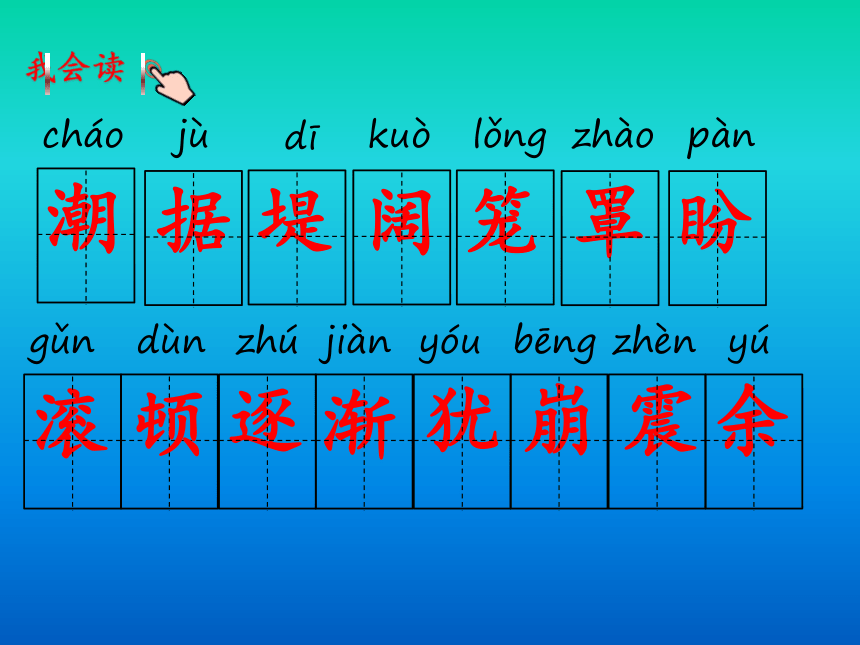

据

堤

阔

笼

罩

盼

逐

犹

崩

震

余

我会读

顿

潮

滚

渐

cháo

jù

dī

kuò

lǒng

zhào

pàn

gǔn

dùn

zhú

jiàn

yóu

bēng

zhèn

yú

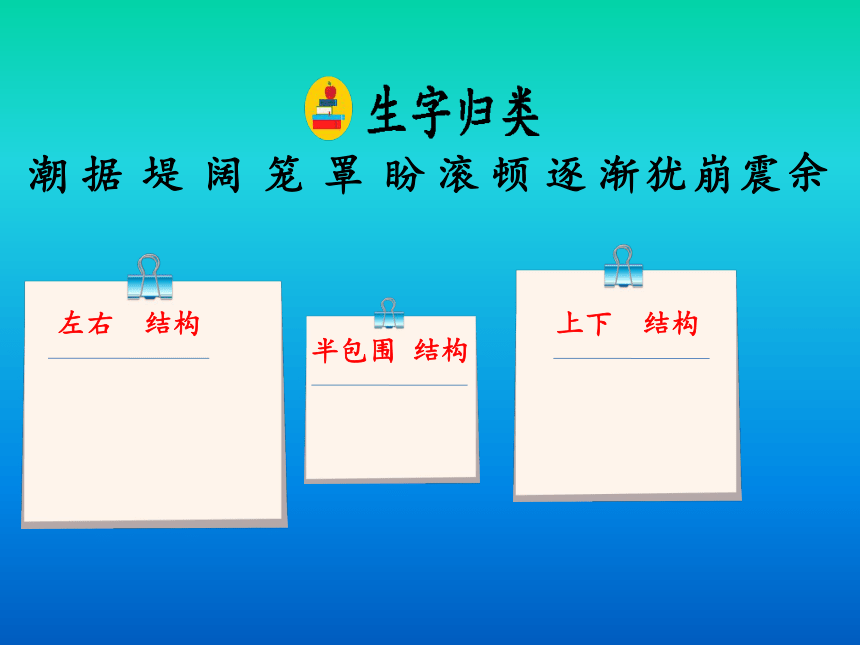

左右

结构

上下

结构

潮

堤

据

顿

犹

崩

笼

罩

渐

震

阔

盼

逐

滚

余

半包围

结构

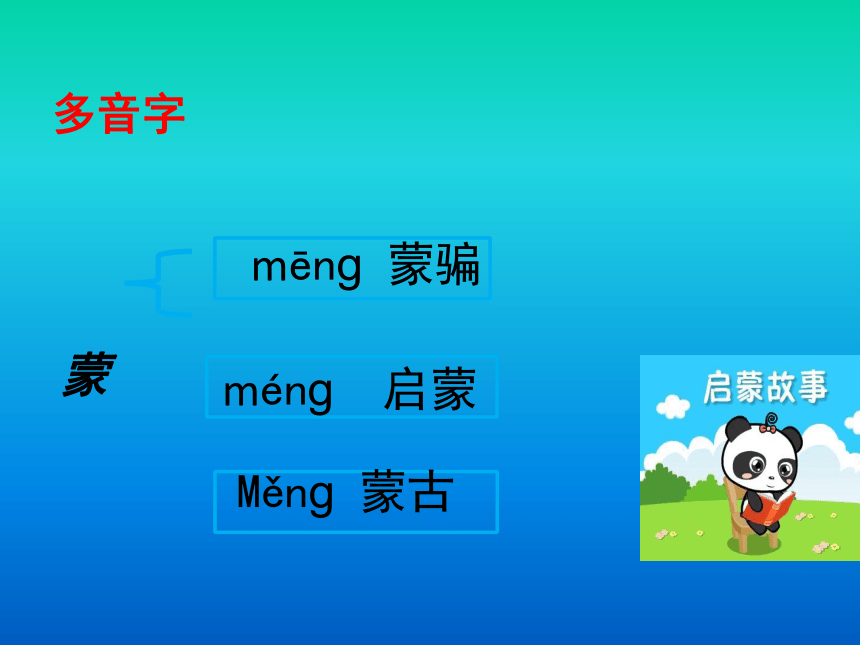

多音字

号

hào

军号

háo

号叫

字词整合

多音字

蒙

mēng

蒙骗

méng

启蒙

Měng

蒙古

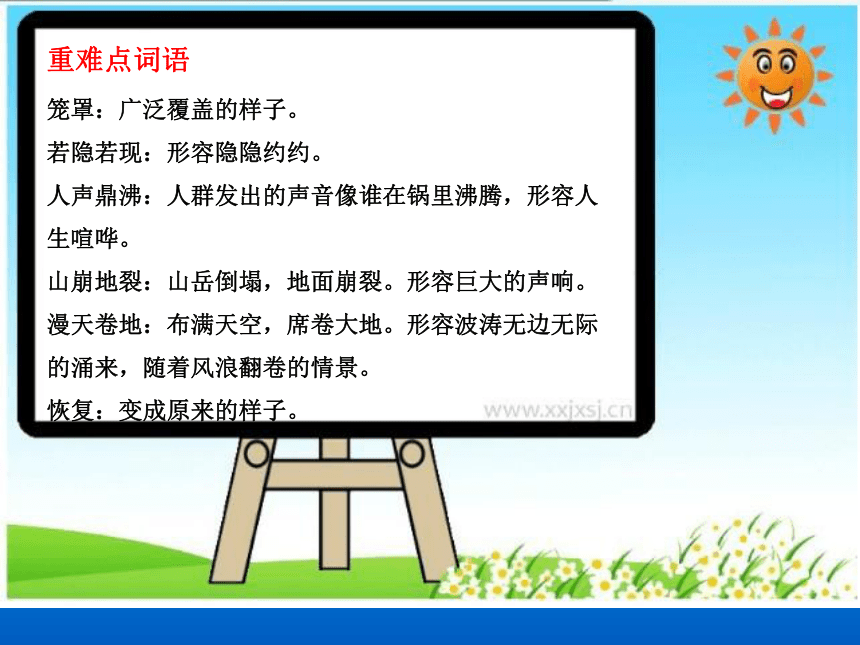

笼罩:广泛覆盖的样子。

若隐若现:形容隐隐约约。

人声鼎沸:人群发出的声音像谁在锅里沸腾,形容人生喧哗。

山崩地裂:山岳倒塌,地面崩裂。形容巨大的声响。

漫天卷地:布满天空,席卷大地。形容波涛无边无际的涌来,随着风浪翻卷的情景。

恢复:变成原来的样子。

重难点词语

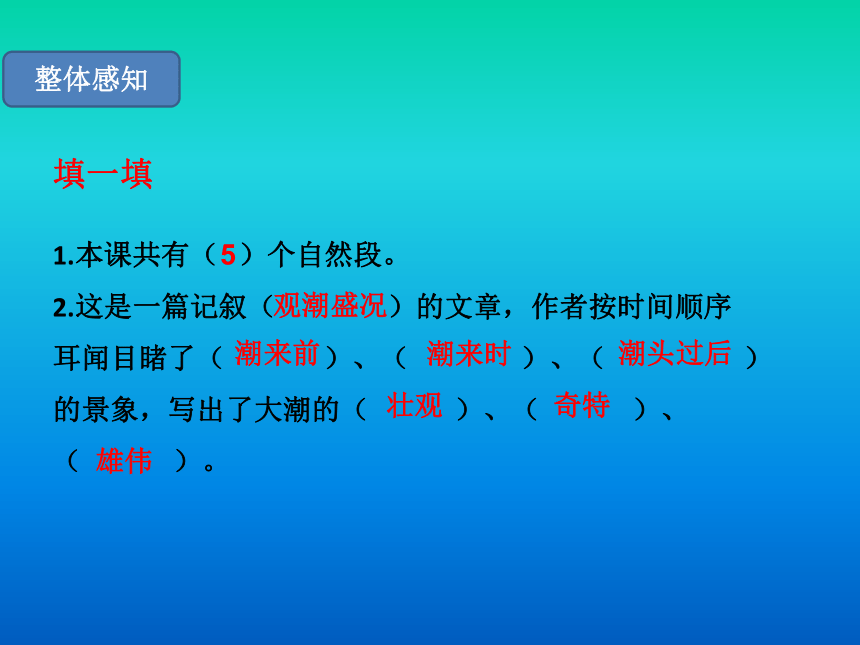

填一填

1.本课共有(

)个自然段。

2.这是一篇记叙(

)的文章,作者按时间顺序耳闻目睹了(

)、(

)、(

)的景象,写出了大潮的(

)、(

)、(

)。

5

观潮盛况

潮来前

潮来时

潮头过后

奇特

雄伟

壮观

整体感知

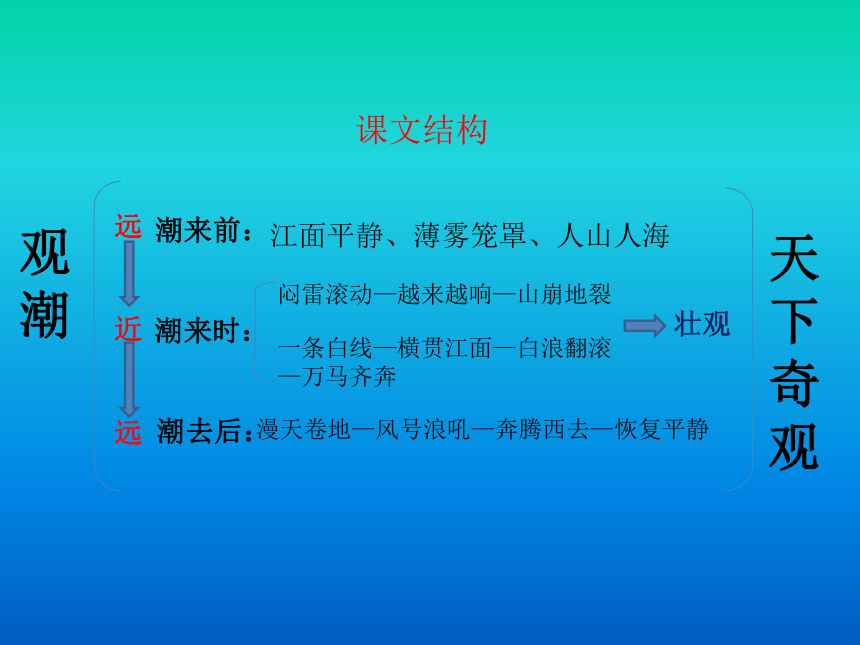

观

潮

潮来前:

潮来时:

潮去后:

闷雷滚动—越来越响—山崩地裂

一条白线—横贯江面—白浪翻滚

—万马齐奔

壮观

漫天卷地—风号浪吼—奔腾西去—恢复平静

天下奇观

课文结构

远

近

远

江面平静、薄雾笼罩、人山人海

潮来前

潮来时

潮去后

中心思想

本文记叙了作者耳闻目睹的潮来前、潮来时、潮去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮由风平浪静到奔腾咆哮再到恢复平静的动态变化,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇与魅力。

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

1.第1段在课文中起着怎样的作用?

再读课文

中心思想

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

2.第2段按什么顺序描写了什么场面?

作者由远及近,从声、形、色等方面描述了大潮的磅礴气势和壮丽景象。

a.作者是按照远—稍近—再近—更近的顺序写大潮中景象的。

b.作者是从声音、形状、颜色这三方面来描述大潮的。

中心思想

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

3.作者在第5段描写余波有什么作用?

作者写余波气势宏大,更能突出钱塘江大潮的壮观。余波尚且如此,可以想象浪潮之大。(这是一种衬托的手法。运用这种手法,可以使要表现的事物的特征更加突出。)

4.下面能表现钱塘江大潮“奇”的有(

)。

A.“潮来前”,观潮的人之多及人们高涨的热情。

B.“潮来时”,大潮雷霆万钧的声威和惊心动魄的气势。

C.“潮头过后”,余波的漫天卷地、汹涌澎湃。

ABC

感受“奇”

(1)午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

把大潮的声音比作闷雷滚动,暗示潮水来势凶猛。

声音

感受“奇”

声音、形态

(2)过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

一条白线

大潮离我们越来越近了

(3)那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

感受“奇”

气势越来越大,大家的心情越来越……

激动

形状

(4)再近些,只见白浪翻滚,形成一道两

多高的水墙。

感受“奇”形状

一丈约3.33米,两丈相当于两层楼房那么高呢!

丈

多么奇特,多么壮观啊!我们一起闭上眼睛,边想象画面边读一读。

(5)浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

感受“奇”

千万匹白色战马

声音、形状

比喻句

浪潮

比作

浩浩荡荡

原形容水势广大的样子。这里体现出了大潮气势浩大。

山崩塌了,地也裂开了,这声音真是震耳欲聋啊!

山崩地裂

“齐头并进、浩浩荡荡”写出了潮水铺天盖地般、如万马奔腾般地奔涌的具体样子。

齐头并进

品词析句

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

理解:这是一个比喻句,把潮水来时的声音比作闷雷。

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

品词析句

这句话运用比喻的修辞手法将“潮声”比作“闷雷”,形象地写出了大潮从远处来时的声音,暗示了钱塘潮宏大的气势。

品词析句

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

理解:这是一个比喻句,把潮水来时的声音比作闷雷。

句子:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

品词析句

这句话运用了比喻和夸张的修辞手法,把浪潮比作齐头并进的千万匹白色战马,把潮来时的声音夸张成“山崩地裂”,这样有声有色的描绘,使人如临其境,充分表现了钱塘江大潮非凡的气势。

下面,请同学们用比喻或者夸张的修辞手法来造个句子吧!

想一想:

1.文章在描写钱塘江大潮时运用了哪些修辞手法?

2.作者通过描写钱塘江大潮,表达了怎样的思想感情?

精读课文

修辞手法

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

比喻:白浪

“千万匹白色战马”

形象地表现出大潮的形状和非凡的气质

夸张:潮来的声音

“山崩地裂”

形象地写出大潮到来时的巨大声响,令人如闻其声

修辞手法

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

比喻:潮声

“闷雷滚动”

生动形象地突出钱塘江大潮的气势宏大

下面,请同学们用比喻或者夸张的修辞手法来造个句子吧!

课文在描写钱塘江大潮时,运用了比喻的修辞手法。如,“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,这句话将浪潮比作千万匹白色战马,把大潮的形状和非凡的气势表现得生动形象。运用比喻的修辞手法时要注意,本体和喻体必须是性质不同的两类事物,本体和喻体之间必须有相似点。

仿写:请你运用比喻的修辞手法,描写一下多姿多彩的云。

故乡的云,总是那么多姿多彩。________________________

_________________________________________________

写作方法

我来说

钱塘江大潮那磅礴的气势,那闷雷般的响声,那漫天卷地的余波,无不深深地震撼着我们。它再一次向我们展示了大自然的瑰丽和神奇,让我们感到由衷的骄傲与自豪。我们欣赏这样的美景,更要懂得珍惜和保护,让这样的自然奇观魅力长存。

你来写

我们的祖国幅员辽阔,拥有许许多多壮丽奇特的自然景观,_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

拓展延伸

带“鼎”字的词语

鼎鼎有名

一言九鼎

革故鼎新

钟鸣鼎食

问鼎中原

鼎足而立

力能扛鼎

天下鼎沸

描写江潮的诗句

海神来过恶风回,浪打天门石壁开。——(唐)李白《横江词六首·其四》

春江潮水连海平,海上明月共潮生。——(唐)张若虚《春江花月夜》

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。——(唐)刘禹锡《浪淘沙》

千里波涛滚滚来,雪花飞向钓鱼台。人山纷赞阵容阔,铁马从容杀敌回。

——毛泽东《七绝·观潮》

语言积累

结构梳理

观

潮

钱

塘

江

大

潮

天

下

奇

观

潮来前:

平静

潮来时

远

近些

再近

更近

像闷雷滚动

一条白线

长

粗

横贯江面

白色城墙

千万匹白色战马

潮过后:

余波涌来,涨了两丈来高

响声越来越大

山崩地裂

部编版四年级语文上册

观

潮

千百年来,钱塘江以其奇特卓绝的江湖倾倒了无数游客,钱塘江大潮被誉为“天下奇观”

。大诗人李白就曾写道:“浙江八月何如此,涛似连山喷雪来!”钱塘江大潮究竟是怎样的奇观呢?

“八月十八湖,壮观天下无。”这是北宋文学家苏轼咏赞钱塘秋湖的千古名句。让我们一起领略它的风采吧!

激趣导入

钱塘江大潮与南美亚马逊河、南亚恒河并成为“世界三大强涌潮河流”。

在钱塘江可以看到一线潮、交叉潮和回头潮三种景象,苏东坡曾道“八月十八潮,壮观天下无”。每年农历八月十八,海宁市盐官镇钱塘江的潮事最盛,以潮头并列一线为特色,故此地有“海宁宝塔一线潮”之誉。

背景资料

一线潮

回头潮

交叉潮

观潮的历史

观潮始于汉魏,盛于唐宋,至今已有2000余年的历史,成为当地奇观。每当观潮日到来时,堤坝上车如水流,人山人海。滚滚潮水由远及近涌来,形成汹涌的浪涛,犹如万马奔腾;遇到河床受阻时,浪潮掀起三五米高,有排山倒海之势。

想要看到钱塘江盛景,需要选好地段:塔旁观“一线潮”,八堡看“汇合潮”,老盐仓赏“回头潮”。

据

堤

阔

笼

罩

盼

逐

犹

崩

震

余

我会读

顿

潮

滚

渐

cháo

jù

dī

kuò

lǒng

zhào

pàn

gǔn

dùn

zhú

jiàn

yóu

bēng

zhèn

yú

左右

结构

上下

结构

潮

堤

据

顿

犹

崩

笼

罩

渐

震

阔

盼

逐

滚

余

半包围

结构

多音字

号

hào

军号

háo

号叫

字词整合

多音字

蒙

mēng

蒙骗

méng

启蒙

Měng

蒙古

笼罩:广泛覆盖的样子。

若隐若现:形容隐隐约约。

人声鼎沸:人群发出的声音像谁在锅里沸腾,形容人生喧哗。

山崩地裂:山岳倒塌,地面崩裂。形容巨大的声响。

漫天卷地:布满天空,席卷大地。形容波涛无边无际的涌来,随着风浪翻卷的情景。

恢复:变成原来的样子。

重难点词语

填一填

1.本课共有(

)个自然段。

2.这是一篇记叙(

)的文章,作者按时间顺序耳闻目睹了(

)、(

)、(

)的景象,写出了大潮的(

)、(

)、(

)。

5

观潮盛况

潮来前

潮来时

潮头过后

奇特

雄伟

壮观

整体感知

观

潮

潮来前:

潮来时:

潮去后:

闷雷滚动—越来越响—山崩地裂

一条白线—横贯江面—白浪翻滚

—万马齐奔

壮观

漫天卷地—风号浪吼—奔腾西去—恢复平静

天下奇观

课文结构

远

近

远

江面平静、薄雾笼罩、人山人海

潮来前

潮来时

潮去后

中心思想

本文记叙了作者耳闻目睹的潮来前、潮来时、潮去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮由风平浪静到奔腾咆哮再到恢复平静的动态变化,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇与魅力。

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

1.第1段在课文中起着怎样的作用?

再读课文

中心思想

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

2.第2段按什么顺序描写了什么场面?

作者由远及近,从声、形、色等方面描述了大潮的磅礴气势和壮丽景象。

a.作者是按照远—稍近—再近—更近的顺序写大潮中景象的。

b.作者是从声音、形状、颜色这三方面来描述大潮的。

中心思想

本文记叙了钱塘江大潮来前、来时、去后的景象,描写了大潮由远而近到奔腾西去的全过程,显示了江潮的整个动态过程,表现了大潮的奇特、雄伟、壮观,赞叹了大自然的神奇,表达了对大自然的然爱之情,赞美了祖国的大好河山。

3.作者在第5段描写余波有什么作用?

作者写余波气势宏大,更能突出钱塘江大潮的壮观。余波尚且如此,可以想象浪潮之大。(这是一种衬托的手法。运用这种手法,可以使要表现的事物的特征更加突出。)

4.下面能表现钱塘江大潮“奇”的有(

)。

A.“潮来前”,观潮的人之多及人们高涨的热情。

B.“潮来时”,大潮雷霆万钧的声威和惊心动魄的气势。

C.“潮头过后”,余波的漫天卷地、汹涌澎湃。

ABC

感受“奇”

(1)午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

把大潮的声音比作闷雷滚动,暗示潮水来势凶猛。

声音

感受“奇”

声音、形态

(2)过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

一条白线

大潮离我们越来越近了

(3)那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

感受“奇”

气势越来越大,大家的心情越来越……

激动

形状

(4)再近些,只见白浪翻滚,形成一道两

多高的水墙。

感受“奇”形状

一丈约3.33米,两丈相当于两层楼房那么高呢!

丈

多么奇特,多么壮观啊!我们一起闭上眼睛,边想象画面边读一读。

(5)浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

感受“奇”

千万匹白色战马

声音、形状

比喻句

浪潮

比作

浩浩荡荡

原形容水势广大的样子。这里体现出了大潮气势浩大。

山崩塌了,地也裂开了,这声音真是震耳欲聋啊!

山崩地裂

“齐头并进、浩浩荡荡”写出了潮水铺天盖地般、如万马奔腾般地奔涌的具体样子。

齐头并进

品词析句

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

理解:这是一个比喻句,把潮水来时的声音比作闷雷。

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

品词析句

这句话运用比喻的修辞手法将“潮声”比作“闷雷”,形象地写出了大潮从远处来时的声音,暗示了钱塘潮宏大的气势。

品词析句

句子:午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

理解:这是一个比喻句,把潮水来时的声音比作闷雷。

句子:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

品词析句

这句话运用了比喻和夸张的修辞手法,把浪潮比作齐头并进的千万匹白色战马,把潮来时的声音夸张成“山崩地裂”,这样有声有色的描绘,使人如临其境,充分表现了钱塘江大潮非凡的气势。

下面,请同学们用比喻或者夸张的修辞手法来造个句子吧!

想一想:

1.文章在描写钱塘江大潮时运用了哪些修辞手法?

2.作者通过描写钱塘江大潮,表达了怎样的思想感情?

精读课文

修辞手法

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

比喻:白浪

“千万匹白色战马”

形象地表现出大潮的形状和非凡的气质

夸张:潮来的声音

“山崩地裂”

形象地写出大潮到来时的巨大声响,令人如闻其声

修辞手法

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

比喻:潮声

“闷雷滚动”

生动形象地突出钱塘江大潮的气势宏大

下面,请同学们用比喻或者夸张的修辞手法来造个句子吧!

课文在描写钱塘江大潮时,运用了比喻的修辞手法。如,“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,这句话将浪潮比作千万匹白色战马,把大潮的形状和非凡的气势表现得生动形象。运用比喻的修辞手法时要注意,本体和喻体必须是性质不同的两类事物,本体和喻体之间必须有相似点。

仿写:请你运用比喻的修辞手法,描写一下多姿多彩的云。

故乡的云,总是那么多姿多彩。________________________

_________________________________________________

写作方法

我来说

钱塘江大潮那磅礴的气势,那闷雷般的响声,那漫天卷地的余波,无不深深地震撼着我们。它再一次向我们展示了大自然的瑰丽和神奇,让我们感到由衷的骄傲与自豪。我们欣赏这样的美景,更要懂得珍惜和保护,让这样的自然奇观魅力长存。

你来写

我们的祖国幅员辽阔,拥有许许多多壮丽奇特的自然景观,_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

拓展延伸

带“鼎”字的词语

鼎鼎有名

一言九鼎

革故鼎新

钟鸣鼎食

问鼎中原

鼎足而立

力能扛鼎

天下鼎沸

描写江潮的诗句

海神来过恶风回,浪打天门石壁开。——(唐)李白《横江词六首·其四》

春江潮水连海平,海上明月共潮生。——(唐)张若虚《春江花月夜》

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。——(唐)刘禹锡《浪淘沙》

千里波涛滚滚来,雪花飞向钓鱼台。人山纷赞阵容阔,铁马从容杀敌回。

——毛泽东《七绝·观潮》

语言积累

结构梳理

观

潮

钱

塘

江

大

潮

天

下

奇

观

潮来前:

平静

潮来时

远

近些

再近

更近

像闷雷滚动

一条白线

长

粗

横贯江面

白色城墙

千万匹白色战马

潮过后:

余波涌来,涨了两丈来高

响声越来越大

山崩地裂

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地