22 为中华之崛起而读书 优质课 教学课件(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 优质课 教学课件(32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-08 20:27:55 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

部编版四年级语文上册

22

为中华之崛起而读书

他,谈吐机智幽默,在外交事业的舞台上如鱼得水,一次次为祖国增光添彩;他,工作兢兢业业,为祖国建设作出了不朽的贡献。他就是我们的好总理——周恩来。周总理的卓著功勋世人皆知,但你知道他少年时期的理想是什么吗?读完本文你就会明白,相信你也会对这位总理更加敬爱!

谈话导入

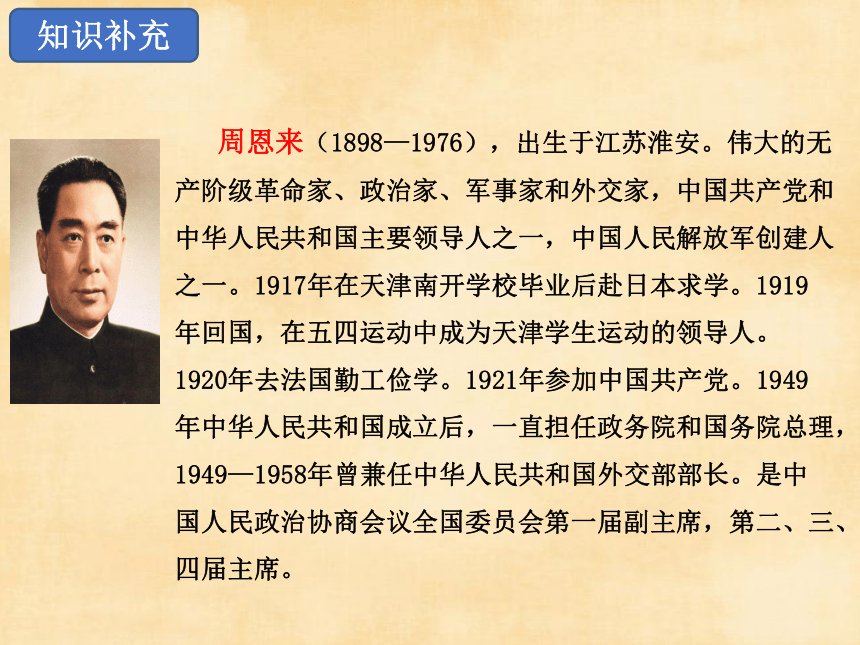

周恩来(1898—1976),出生于江苏淮安。伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。1917年在天津南开学校毕业后赴日本求学。1919年回国,在五四运动中成为天津学生运动的领导人。1920年去法国勤工俭学。1921年参加中国共产党。1949年中华人民共和国成立后,一直担任政务院和国务院总理,1949—1958年曾兼任中华人民共和国外交部部长。是中国人民政治协商会议全国委员会第一届副主席,第二、三、四届主席。

知识补充

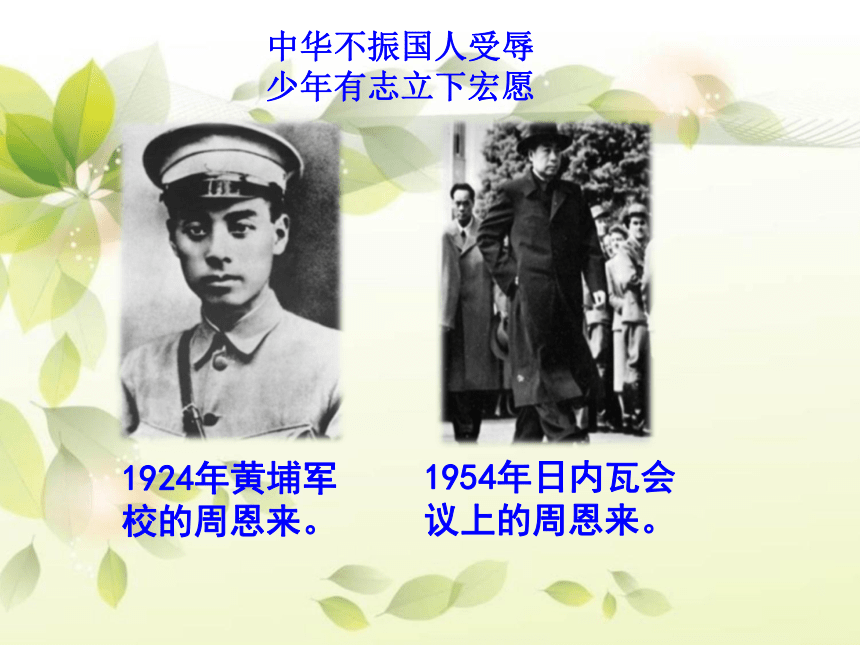

1954年日内瓦会议上的周恩来。

1924年黄埔军校的周恩来。

中华不振国人受辱

少年有志立下宏愿

我会认

效

惑

顾

训

斥

疑

租

凡

sù

xī

zhèn

xiōng

huái

zàn

xiào

zū

yí

huò

fán

gù

xùn

chì

晰

振

胸

怀

赞

肃

沈

shěn

课文先写(

),再写(

),最后写(

)。

耳闻“中华不振”

中国人

自由读课文,说一说课文写了什么事?

立志为振兴中华而读书

在租界里受洋人欺凌却无处说理

整体感知

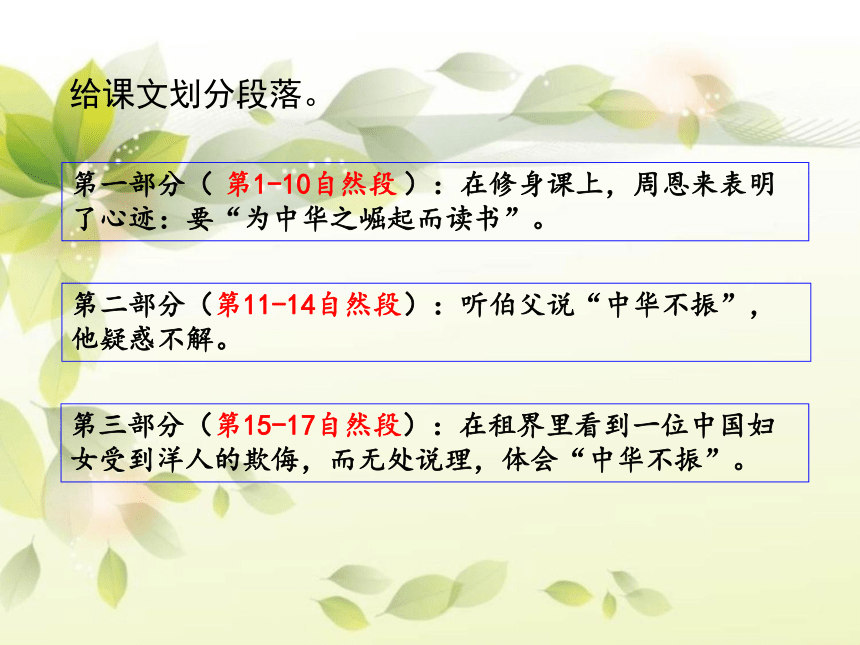

给课文划分段落。

第一部分(

):在修身课上,周恩来表明了心迹:要“为中华之崛起而读书”。

第二部分(

):听伯父说“中华不振”,他疑惑不解。

第三部分(

):在租界里看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而无处说理,体会“中华不振”。

第1-10自然段

第11-14自然段

第15-17自然段

仔细读课文,说说课文具体讲述了哪几件事情?

第一件:12岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

细读课文

第三件:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:要“为中华之崛起而读书”。

第二件:周恩来在租界里亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义。

事件一

“为什么?”周恩来不解地问。

“那又是为什么呢?”周恩来打破沙锅问到底。

有感情地朗读课文第1-6自然段。

你觉得应该用什么语气来读?

思考:从两个“为什么”中可以看出什么?

可以看出周恩来内心的不解和急于想知道答案的心理,也可以看出少年时期的周恩来爱问问题,好奇心强。

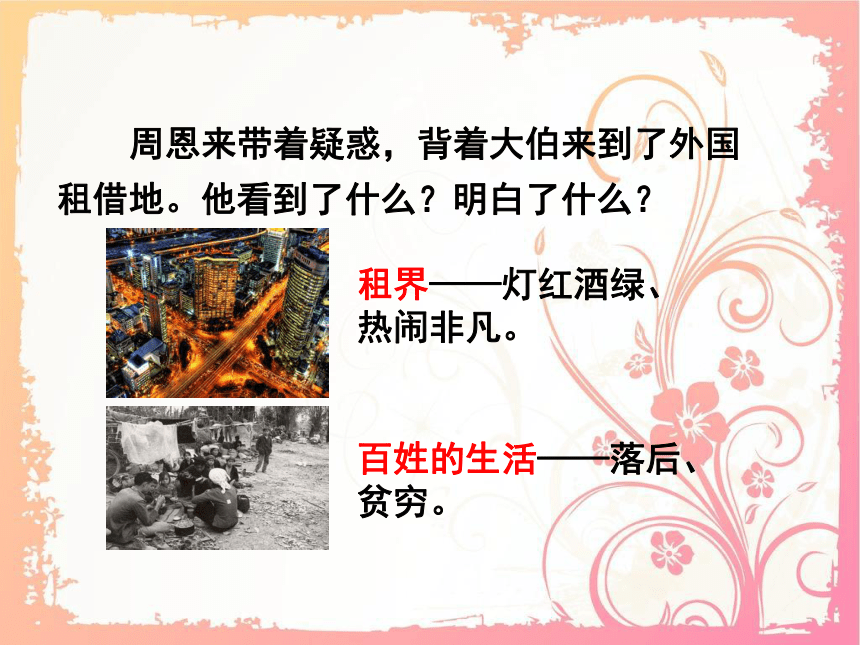

周恩来带着疑惑,背着大伯来到了外国租借地。他看到了什么?明白了什么?

租界——灯红酒绿、热闹非凡。

百姓的生活——落后、贫穷。

“中华不振”是什么意思?

以前政府腐败,国家不强盛,许多帝国主义国家和我国签订不平等条约。中国不振作,软弱无能。

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。

事件二

对比

深刻地揭露了帝国主义列强在中国为非作歹的强盗行为。

衣衫褴褛的妇女的“哭诉”

大个子洋人的“得意扬扬”

一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧死了,她原指望中国的巡警局能给她撑腰,惩处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。但是,在外国租界里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

事件三

那天上修身课,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸生为什么而读书?”

周恩来一直静静地坐在那里,没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

思考:联系上文想一想“为中华之崛起而读书”是什么意思?从这句话中可以看出周恩来是一个怎样的人?

“为中华之崛起而读书”是指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习。从这句话可以看出周恩来是一个胸怀大志,心系中华振兴的人。

5.“为中华崛起而读书”这句话在文章中多次独立出现,有什么样的表达效果?

可以起到突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章的标题,突出了中心思想。

“租界地是什么样的?为什么中国人不能去那儿,而外国人却可以住在那里?这不是中国的土地吗……”

省略号在这儿的作用是列举省略,表明周恩来还有很多疑问。

精读课文

中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把受欺凌的妇女训斥了一通。围观的中国人看到自己的同胞在自己的土地上受到欺凌感到愤怒、难过、痛恨,但他们备受外国人欺凌,受巡警的压迫,敢怒而不敢言。

思考:中国巡警是怎样做的?围观的中国人为什么都紧握拳头?

妇女——衣衫褴褛、哭诉

中国巡警——训斥妇女

围观的中国人——握紧拳头、

不敢怎么样

中华不振

思考:“中华不振”的含义是什么?你是从哪些地方体会出来的?

“中华不振”是指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。从灯红酒绿、热闹非凡的租界里大多数是外国人中,从妇女的哭诉中,从洋人趾高气扬、得意扬扬中,从中国巡警狗仗人势、耀武扬威中,从围观的中国人敢怒不敢言中,可以体会到“中华不振”。

使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

少年周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在外国租界他又目睹中国人受洋人的欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考,并明确读书的目的就是要振兴中华。

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

对比

突出周恩来的伟大抱负。

其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭,都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”,则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱,不愿意自己的同胞再受到这样的欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。与其他同学的志向对比着理解,我们可以看出周恩来的博大胸怀和远大志向。

周恩来的志向与其他同学的志向有何本质区别?

拓展阅读

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

气势豪迈的歌刚唱完,便东渡日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民做一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

拓展阅读

梁启超在《少年中国说》中写道:今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

关于爱国的词语

忠心耿耿

赤胆忠心

捐躯殉国

冲锋陷阵

效死疆场

碧血丹心

忧国忧民

保家卫国

赤子之心

鞠躬尽瘁

精忠报国

救亡图存

关于爱国的名言

爱国如饥渴。——(东汉)班固

捐躯赴国难,视死忽如归。——(三国)曹植《白马篇》

利于国者爱之,害于国者恶之。——《晏子春秋》

常思奋不顾身,而殉国家之急。

——(西汉)司马迁《报任安书》

语言积累

本课主要写周恩来少年时代目睹了中国人在租界受洋人欺凌却无处说理的事情,感悟到(

),从而立志要(

),表现了少年周恩来的(

)和(

)。

主旨概括

“中华不振”

为振兴中华而读书

博大胸怀

远大抱负

为中华崛起而读书

“中华不振”——疑惑不解

恩来读书:振兴中华——心系祖国

同学读书:明理、名利——满足自己

课文结构

妇女含冤,无处申辩

灯红酒绿,热闹非凡

立下宏志

读书目标——为中华之崛起而读书

租借探查

深刻体会

中华不振

博大胸怀

远大抱负

部编版四年级语文上册

22

为中华之崛起而读书

他,谈吐机智幽默,在外交事业的舞台上如鱼得水,一次次为祖国增光添彩;他,工作兢兢业业,为祖国建设作出了不朽的贡献。他就是我们的好总理——周恩来。周总理的卓著功勋世人皆知,但你知道他少年时期的理想是什么吗?读完本文你就会明白,相信你也会对这位总理更加敬爱!

谈话导入

周恩来(1898—1976),出生于江苏淮安。伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。1917年在天津南开学校毕业后赴日本求学。1919年回国,在五四运动中成为天津学生运动的领导人。1920年去法国勤工俭学。1921年参加中国共产党。1949年中华人民共和国成立后,一直担任政务院和国务院总理,1949—1958年曾兼任中华人民共和国外交部部长。是中国人民政治协商会议全国委员会第一届副主席,第二、三、四届主席。

知识补充

1954年日内瓦会议上的周恩来。

1924年黄埔军校的周恩来。

中华不振国人受辱

少年有志立下宏愿

我会认

效

惑

顾

训

斥

疑

租

凡

sù

xī

zhèn

xiōng

huái

zàn

xiào

zū

yí

huò

fán

gù

xùn

chì

晰

振

胸

怀

赞

肃

沈

shěn

课文先写(

),再写(

),最后写(

)。

耳闻“中华不振”

中国人

自由读课文,说一说课文写了什么事?

立志为振兴中华而读书

在租界里受洋人欺凌却无处说理

整体感知

给课文划分段落。

第一部分(

):在修身课上,周恩来表明了心迹:要“为中华之崛起而读书”。

第二部分(

):听伯父说“中华不振”,他疑惑不解。

第三部分(

):在租界里看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而无处说理,体会“中华不振”。

第1-10自然段

第11-14自然段

第15-17自然段

仔细读课文,说说课文具体讲述了哪几件事情?

第一件:12岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

细读课文

第三件:在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:要“为中华之崛起而读书”。

第二件:周恩来在租界里亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义。

事件一

“为什么?”周恩来不解地问。

“那又是为什么呢?”周恩来打破沙锅问到底。

有感情地朗读课文第1-6自然段。

你觉得应该用什么语气来读?

思考:从两个“为什么”中可以看出什么?

可以看出周恩来内心的不解和急于想知道答案的心理,也可以看出少年时期的周恩来爱问问题,好奇心强。

周恩来带着疑惑,背着大伯来到了外国租借地。他看到了什么?明白了什么?

租界——灯红酒绿、热闹非凡。

百姓的生活——落后、贫穷。

“中华不振”是什么意思?

以前政府腐败,国家不强盛,许多帝国主义国家和我国签订不平等条约。中国不振作,软弱无能。

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。

事件二

对比

深刻地揭露了帝国主义列强在中国为非作歹的强盗行为。

衣衫褴褛的妇女的“哭诉”

大个子洋人的“得意扬扬”

一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧死了,她原指望中国的巡警局能给她撑腰,惩处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。但是,在外国租界里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

事件三

那天上修身课,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸生为什么而读书?”

周恩来一直静静地坐在那里,没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

思考:联系上文想一想“为中华之崛起而读书”是什么意思?从这句话中可以看出周恩来是一个怎样的人?

“为中华之崛起而读书”是指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习。从这句话可以看出周恩来是一个胸怀大志,心系中华振兴的人。

5.“为中华崛起而读书”这句话在文章中多次独立出现,有什么样的表达效果?

可以起到突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章的标题,突出了中心思想。

“租界地是什么样的?为什么中国人不能去那儿,而外国人却可以住在那里?这不是中国的土地吗……”

省略号在这儿的作用是列举省略,表明周恩来还有很多疑问。

精读课文

中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把受欺凌的妇女训斥了一通。围观的中国人看到自己的同胞在自己的土地上受到欺凌感到愤怒、难过、痛恨,但他们备受外国人欺凌,受巡警的压迫,敢怒而不敢言。

思考:中国巡警是怎样做的?围观的中国人为什么都紧握拳头?

妇女——衣衫褴褛、哭诉

中国巡警——训斥妇女

围观的中国人——握紧拳头、

不敢怎么样

中华不振

思考:“中华不振”的含义是什么?你是从哪些地方体会出来的?

“中华不振”是指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。从灯红酒绿、热闹非凡的租界里大多数是外国人中,从妇女的哭诉中,从洋人趾高气扬、得意扬扬中,从中国巡警狗仗人势、耀武扬威中,从围观的中国人敢怒不敢言中,可以体会到“中华不振”。

使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

少年周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他充满疑惑,想弄个明白。在外国租界他又目睹中国人受洋人的欺负,中国巡警不为民申冤,反而训斥那位妇女,围观的中国人敢怒不敢言,这使周恩来深刻体会到中华的确不振。他便一直思考,并明确读书的目的就是要振兴中华。

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

对比

突出周恩来的伟大抱负。

其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭,都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”,则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱,不愿意自己的同胞再受到这样的欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。与其他同学的志向对比着理解,我们可以看出周恩来的博大胸怀和远大志向。

周恩来的志向与其他同学的志向有何本质区别?

拓展阅读

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

气势豪迈的歌刚唱完,便东渡日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民做一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

拓展阅读

梁启超在《少年中国说》中写道:今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

关于爱国的词语

忠心耿耿

赤胆忠心

捐躯殉国

冲锋陷阵

效死疆场

碧血丹心

忧国忧民

保家卫国

赤子之心

鞠躬尽瘁

精忠报国

救亡图存

关于爱国的名言

爱国如饥渴。——(东汉)班固

捐躯赴国难,视死忽如归。——(三国)曹植《白马篇》

利于国者爱之,害于国者恶之。——《晏子春秋》

常思奋不顾身,而殉国家之急。

——(西汉)司马迁《报任安书》

语言积累

本课主要写周恩来少年时代目睹了中国人在租界受洋人欺凌却无处说理的事情,感悟到(

),从而立志要(

),表现了少年周恩来的(

)和(

)。

主旨概括

“中华不振”

为振兴中华而读书

博大胸怀

远大抱负

为中华崛起而读书

“中华不振”——疑惑不解

恩来读书:振兴中华——心系祖国

同学读书:明理、名利——满足自己

课文结构

妇女含冤,无处申辩

灯红酒绿,热闹非凡

立下宏志

读书目标——为中华之崛起而读书

租借探查

深刻体会

中华不振

博大胸怀

远大抱负

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地