4.0《细胞的物质输入和输出》PPT课件(新人教版-必修1)

文档属性

| 名称 | 4.0《细胞的物质输入和输出》PPT课件(新人教版-必修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-05-29 22:33:45 | ||

图片预览

文档简介

(共84张PPT)

第四章

《细胞的物质输入

和输出》

教学目标

1、举例说明物质跨膜运输方式的类型及特点;2、列表比较三种跨膜运输方式的异同点;

3、简述主动运输对细胞生活的意义 ;

4、简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;5、举例说明生物膜具有的流动性特点;

6、 通过分析科学家建立生物膜模型的过程阐述科学发展的一般规律;

7、会比较物质的主动运输与被动运输,两种被动运输的区别;

8、练习解读图表数据的能力

第四章《细胞的物质输入和输出》

第一节

《物质跨膜运输

的实例》

学习指导

1.扩散与渗透的区别?

2.细胞与渗透装置的共同之处?

3.细胞在什么情况下吸水或失水?

4.原生质层和原生质的区别?

5.植物细胞的质壁分离与复原现象说明什么?

6.半透膜与选择透过性膜的区别和联系?

7.为什么说细胞膜是选择透过性膜?

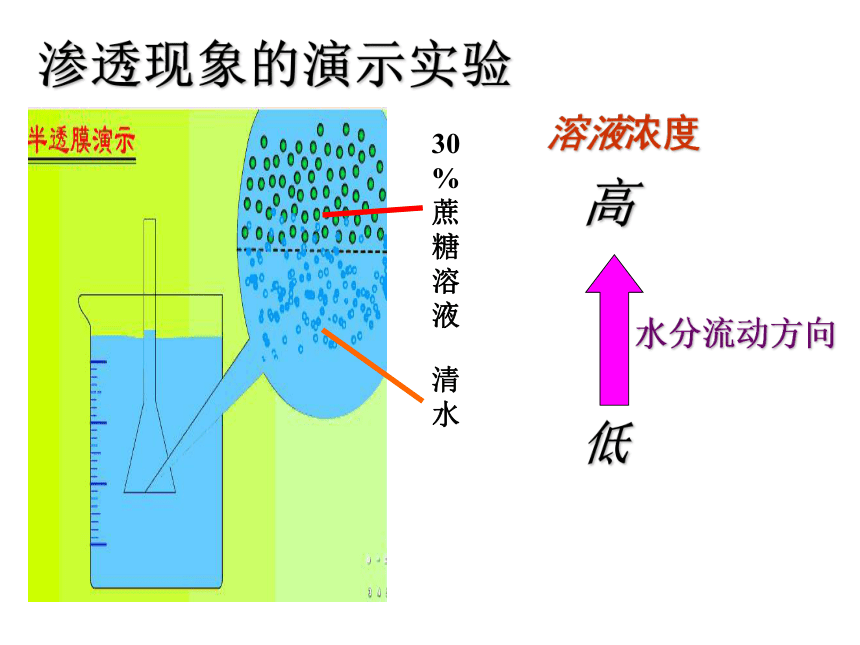

溶液浓度

30%蔗糖溶液

清水

高

低

渗透现象的演示实验

水分流动方向

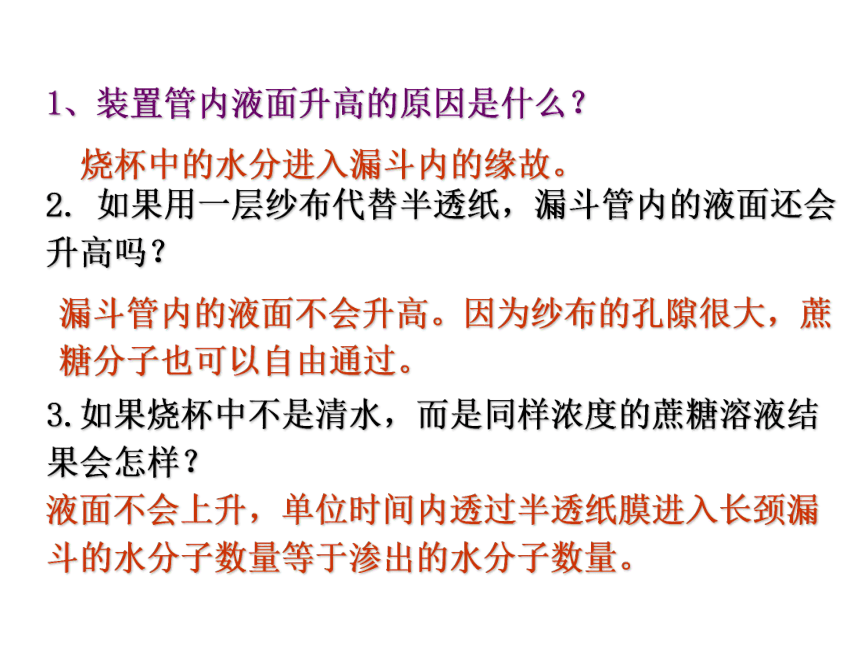

1、装置管内液面升高的原因是什么?

烧杯中的水分进入漏斗内的缘故。

2. 如果用一层纱布代替半透纸,漏斗管内的液面还会

升高吗?

漏斗管内的液面不会升高。因为纱布的孔隙很大,蔗

糖分子也可以自由通过。

3.如果烧杯中不是清水,而是同样浓度的蔗糖溶液结

果会怎样?

液面不会上升,单位时间内透过半透纸膜进入长颈漏

斗的水分子数量等于渗出的水分子数量。

原理:半透膜两侧存在浓度差

“水往 处流”

高

低

高

在渗透作用中,水分是从溶液浓度 的一侧向溶

液浓度 的一侧渗透。

扩散:物质从高浓度到低浓度的运动

渗透:水及其他溶剂分子通过半透膜的扩散

区别:渗透与扩散的不同在于渗透必须有渗

透膜(半透膜)。

扩散与渗透的区别?

双凹型的椭球

结构

直径为 7 m

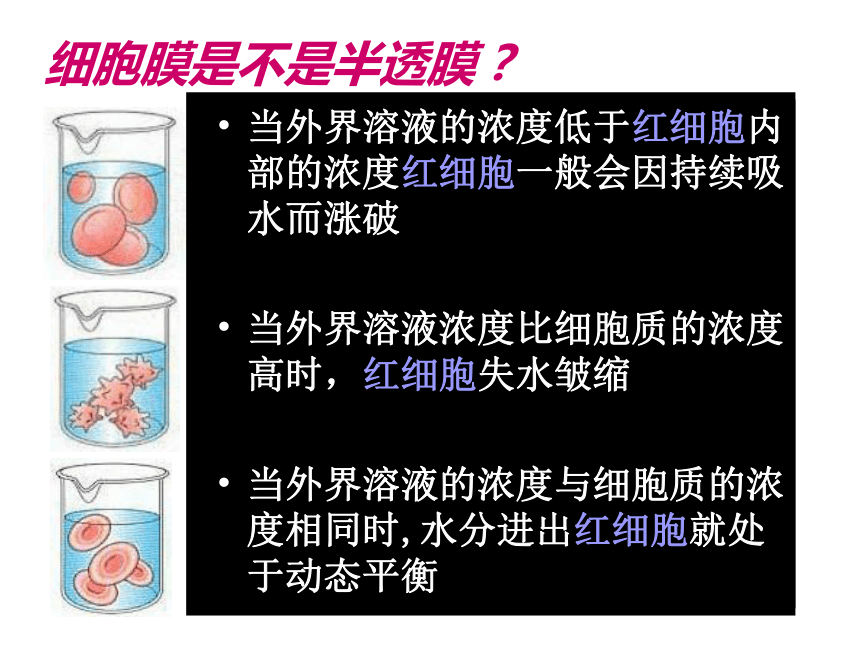

细胞膜是不是半透膜?

制备细胞膜的实验原理

扫描电镜下的红细胞

清水

0.9%生理盐水

盐水

当外界溶液的浓度低于红细胞内部的浓度红细胞一般会因持续吸水而涨破

当外界溶液浓度比细胞质的浓度高时,红细胞失水皱缩

当外界溶液的浓度与细胞质的浓度相同时,水分进出红细胞就处于动态平衡

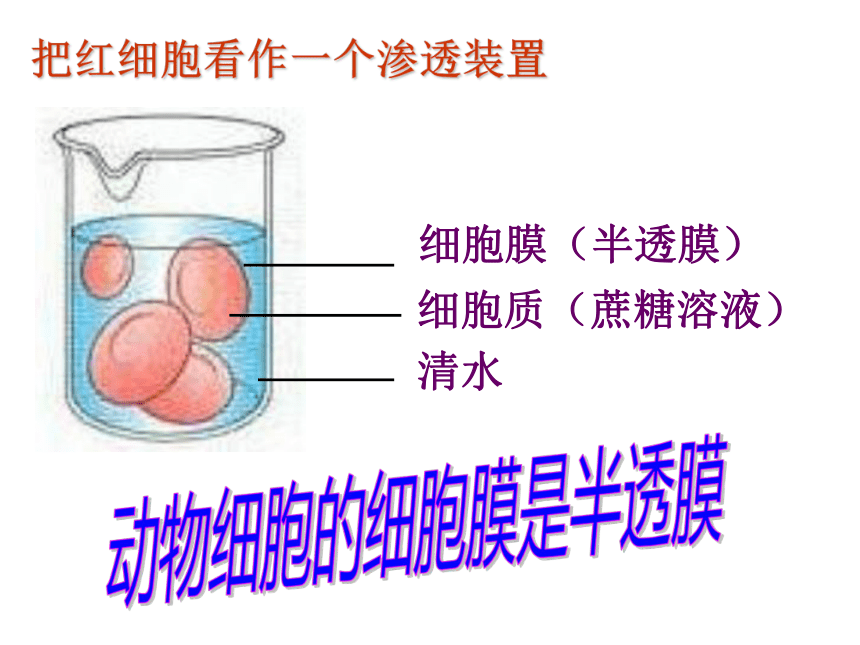

把红细胞看作一个渗透装置

细胞质(蔗糖溶液)

清水

细胞膜(半透膜)

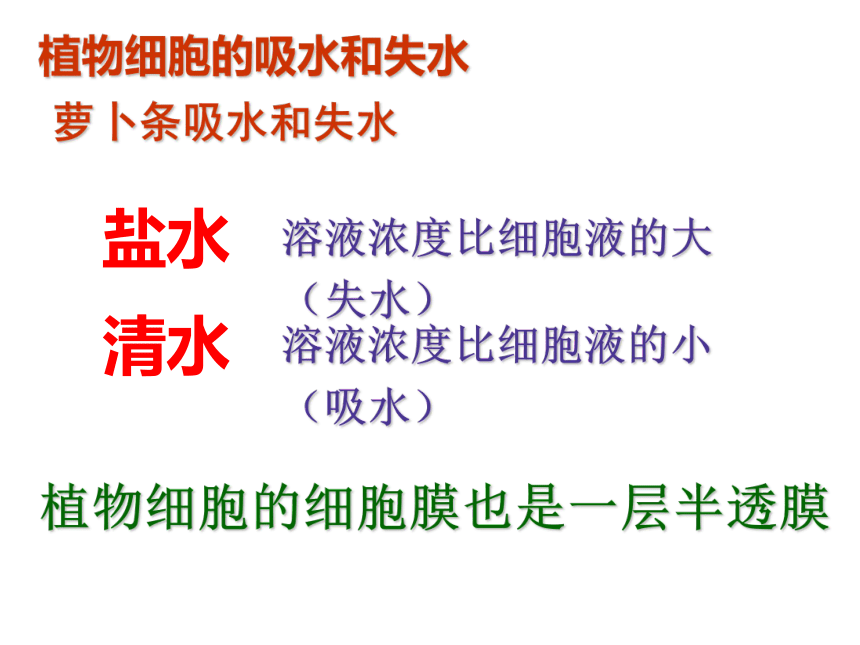

植物细胞的吸水和失水

萝卜条吸水和失水

盐水

清水

溶液浓度比细胞液的大

(失水)

溶液浓度比细胞液的小

(吸水)

植物细胞的细胞膜也是一层半透膜

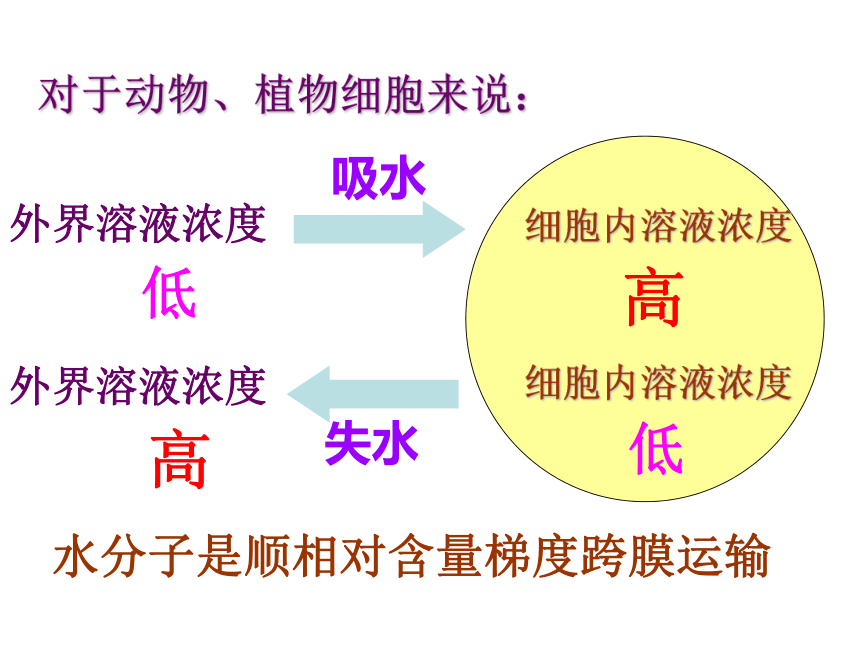

对于动物、植物细胞来说:

外界溶液浓度

细胞内溶液浓度

高

低

失水

外界溶液浓度

细胞内溶液浓度

低

高

吸水

水分子是顺相对含量梯度跨膜运输

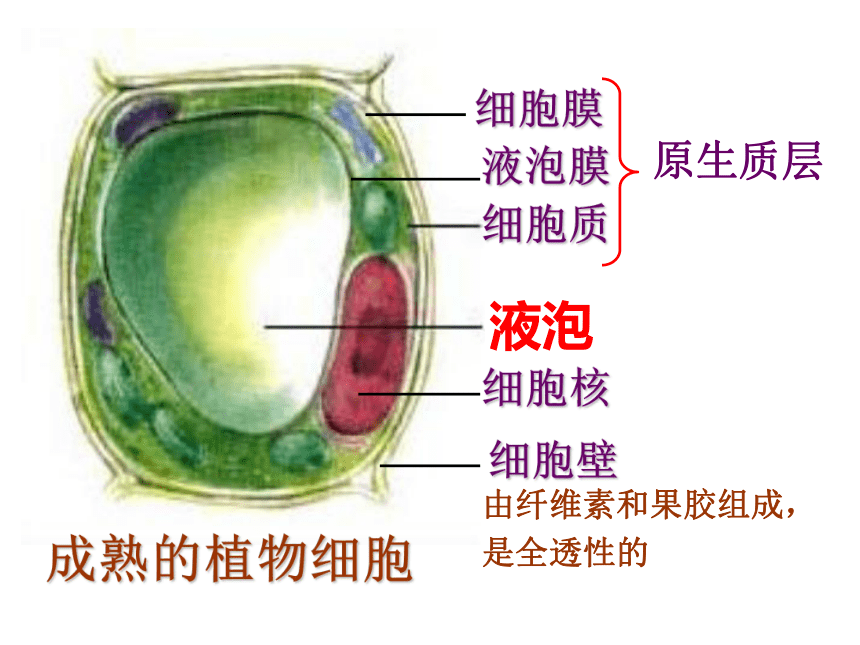

细胞膜

液泡膜

细胞质

液泡

细胞核

细胞壁

原生质层

由纤维素和果胶组成,

是全透性的

成熟的植物细胞

原生质层:细胞膜和 液泡膜以及两层 膜之间的细胞质。

原生质层和原生质的区别?

原生质:细胞内具有生命活动的物质称

为原生质。(包括细胞膜、细胞质和细

胞核)。

正常情况下的细胞

发生质壁分离

结论:植物细胞的原生质层相当于一

层半透膜

1.在质壁分离和复原的实验中,如果没有细胞壁,结果会有什么不同吗?

由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开,从而发生质壁分离。

2.发生质壁分离的原因是什么?

如果没有细胞壁,细胞就会像红细胞一样会持续吸水

直到涨破细胞膜。

结论:

物质跨膜运输并不都是顺相对含量梯度的。

物质跨膜运输的其他实例

20 —25倍

人体甲状腺滤泡上皮细胞

250mg/L

血液

I-

初始浓度

0 Mg2+ Ca2+ Si4+ 离子

培养液中的离子浓度

水稻

番茄

物质跨膜运输的其他实例

1.在培养过程中,水稻吸收水分及Si4+离子较多,吸收Ca2+、Mg2+较少,结果导致水稻培养液里的Ca2+、Mg2+浓度增高。

2.在番茄的培养液中, Ca2+、Mg2+的浓度下降,而Si4+的浓度升高,证明番茄吸收的Ca2+、Mg2+比Si4+ 多。

3.不同作物对无机盐的吸收是有差异的。

根据资料分析

结论:细胞对于物质的输出和输入有选择性。

28.16

48.55

米曲菌

38.66

51.00

酵母菌

2.41

4.93

圆褐固氮菌

12.95

33.99

大肠杆菌

K2O

P2O5

微生物

水分子跨膜运输是顺相对含量梯度的

其他物质的跨膜运输并不都是这样,这取决 于细胞生命活动的需要。

细胞对物质的吸收是有选择的。

1. 家庭养花,如果施肥过多,会引起花卉萎蔫,这时可以采取的措施有( )

①加强光照 ②改善空气流通 ③适当浇灌清水 ④更换盆中泥土

① ③ B. ② ④ C. ① ② D. ③ ④

2. a、b、c表示某植物体的三个相邻的细胞,它们的细胞液浓度为a>b>c,它们之间的水分渗透方向应该是( )

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

课堂练习

A

B

C

A

3. 当把紫色的洋葱鳞片叶的表皮置于质量浓度为0.3g/ml的蔗糖溶液中后,原生质层和细胞壁之间将( )

紧紧靠在一起 B.充满细胞液

C. 充满蔗糖溶液 D.充满清水

4.浓盐水有杀菌防腐的作用,其原因是( )

A.浓盐水中含有较多的氯离子,使细菌毒素失效

B.浓盐水中没有细菌所需要的酶,细菌不能产生毒素

C.浓盐水中含养料少,细菌迅速死亡

D.由于渗透作用,使细菌失水死亡

5. 以下哪种情况会发生渗透作用( )

①干种子萌发时的吸水

②萎蔫的青菜放进清水中变得硬挺

③根毛细胞吸水

④水由气孔进入外界环境

⑤插在花瓶中的花枝由瓶中吸水

⑥洋葱表皮细胞放在盐水中发生质壁分离

⑦兔的血液红细胞放在盐水中发生皱缩

① ② ③ ⑤ ⑦ B. ② ③ ⑤ ⑥ ⑦

C. ② ③ ④ ⑥ ⑦ D. ② ③ ⑥ ⑦

6. 某同学设计的渗透实验:用鸡蛋膜将漏斗口封住,再装上清水,把漏斗浸入盛有10%的NaCl溶液的烧杯中,使漏斗管内的液面与烧杯中的液面一样高,但他始终没有观察到渗透现象。他应该怎样改进的此装置才达到实验目的( )

A.把10%的NaCl溶液换成30%的NaCl溶液

B.把10%的NaCl溶液装在漏斗里,清水装在烧杯中

C.把鸡蛋膜换成其它半透膜

D.把10%的NaCl溶液换成30%的蔗糖溶液

7. 将洋葱表皮浸泡在7%的尿素溶液中,表皮细胞发生质壁分离,随后又自动发生质壁分离复原。出现这种现象的原因可能是( )

A.细胞液浓度下降 B.尿素分子进入细胞

C.细胞壁受到破坏 D.细胞膜受到破坏

第四章《细胞的物质输入和输出》

第二节

《生物膜的流动

镶嵌模型 》

根据细胞膜的特性,分析以下三种材料,哪种更适合做细胞膜:

塑料袋、普通布、弹力布

一、对生物膜结构的探索历程

19世纪末,欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行上万次实验,发现问题:细胞膜对不同物质的通透性不同。

非脂溶性物质

脂溶性物质

1)对膜的化学成分提出假说

膜是由脂质组成的

探索过程

时间:20世纪初

实验:科学家对哺乳动物红细胞的细胞膜进行了化学分析

红细胞的细胞膜

成果:确定细胞膜的主要成分的确是脂质和蛋白质。

2)、实验:鉴定出膜的化学成分

膜是由脂质(磷脂)和蛋白质组成的

磷脂和蛋白质是通过什么样的排列组合方式参与膜的构建的?

磷脂分子

磷脂分子可以在空气和水的界面上展开为一层

时间:1925年 人物:l两位荷兰科学家Gorter和Grendel

实验:用丙酮从红细胞中抽提出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍。

连续两层排列

3)、探测脂质分子的排列方式

膜中脂质分子排列为连续两层

1959年,罗伯特森利用电镜,获得了清晰的细胞膜照片,显示暗—明—暗的三层结构。

4)、提出静止模型的观点

蛋白质—脂质—蛋白质(单位膜)

三明治模型

“蛋白质—脂质—蛋白质”三明治模型

变形虫的变形运动

变形虫在吞噬草履虫

小鼠细胞和人细胞融合实验

时间:1970年 人物:费雷和埃迪登等

实验:将人和鼠的细胞膜蛋白质用不同荧光染料标记后融合

5)、推翻静止模型的观点

细胞膜具有流动性

6)、提出新的细胞膜模型

流动镶嵌模型

1972年,桑格和尼克森在新的观察和实验证据的基础上,提出了流动镶嵌模型。

二、生物膜的流动镶嵌模型

1、细胞膜主要由流动的磷脂双分子层和嵌在其中

的蛋白质组成。还有少量的多糖。

2、磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧,组成生物膜的基本骨架;

3、蛋白质或镶嵌在脂双层的表面,或嵌插

在其内部,或横跨整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与多糖结合形成的糖蛋白,叫做糖被。有些多糖与磷脂分子结合形成糖脂

糖蛋白的作用:

1有保护和润滑作用,2还与细胞膜表面的识别有密切关系

(2)膜蛋白的运动性

5、磷脂分子和大多数蛋白质是可以运动的,体现了膜的流动性

(1)磷脂分子的运动性

磷脂分子的运动

蛋白质分子的运动

小结:

1.生物膜的组成:

生物膜是由_________和__________组成的。

脂质

蛋白质

2.生物膜的流动镶嵌模型。

生物膜的流动模型认为,___________构成了膜的基本骨架;构成生物膜的磷脂是成___________排列的,具有流动性;大多数蛋白质分子也是可以运动的。

磷脂双分子层

双层

3.糖被的结构及功能。

糖被是细胞膜的外表,一层由细胞膜上的_________和______结合形成的糖蛋白,其作用是___________、_________等。

蛋白质

糖类

细胞识别

免疫反应

3、思考:

流动镶嵌模型与蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型有何异同?

相同点:

都认为组成细胞膜的主要物质是脂质和蛋白质。

不同点:

1、流动镶嵌模型认为蛋白质在膜中的分布是不均匀的。而三层结构模型认为蛋白质均匀分布在脂双层的两侧

2、流动镶嵌模型强调组成膜的分子是运动的,而三层结构认为生物膜是静止结构

1.下列哪项叙述不是细胞膜的结构特点?( )

A.细胞膜是选择透过性膜

B.细胞膜由磷脂分子和蛋白质分子构成

C.细胞膜的分子结构具有流动性

D.有些蛋白质分子可在膜的内外之间移动

2.人体某些白细胞能进行变形运动、穿出小血管壁,吞噬侵入人体内的病菌,这个过程的完成依靠细胞膜的( )。

A.选择透过性 B.保护作用 C.流动性 D.自由扩散

3.一位细胞学家发现,当温度升高到一定程度时,细胞膜的面积增大而厚度变小,其决定因素是细胞膜的( )。

A.结构特点具有流动性 B.选择透过性

C.专一性 D.具有运输物质的功能

A

C

A

课堂练习:

4.在人和鼠的细胞融合实验中,用两种荧光物分别标记两种抗体,使之分别结合到鼠和人的细胞膜表面抗原物质上(如下图)。实验结果表明,细胞开始融合时,人、鼠细胞的表面抗原“泾渭分明”,各自只分布于各自的细胞表面;但在融合之后,两种抗原就平均地分布在融合细胞的表面了。请分析回答下面的问题。

(1)细胞融合的实验表明了组成细胞膜的__________分子是可以运动的,由此也证明了细胞膜具有__________的特点。

(2)在细胞融合实验中,一种抗体只能与相应的抗原结合,说 明了这类物质在分子结构上具有__________性。

蛋白质

流动性

特异性

第四章《细胞的物质输入和输出》

第三节

《物质跨膜运输

的方式 》

物质跨膜运输的方式

教学策略

教学对象

教学目标

教学内容

“物质跨膜运输的方式”一课是续第4章第2节“生物膜的流动镶嵌模型”后的内容。本节课主要对物质跨膜运输的三种方式进行详细的讲解,同时是对前面内容的进一步深化,并且为以后学习细胞代谢打下一定的基础。

教学目标:

(知识目标)通过学习说出物质进出细胞的方式;了解两种被动运输方式的异同;明确被动运输和主动运输的区别及对细胞生活的意义,理解研究物质跨膜运输的意义。

(技能目标)学会根据现象提出问题、分析原理、归纳概念的方法;学会联系生活实际进行类比;培养解读图表数据的能力,探索使用图表描述生理活动的方法。

(情感目标)培养积极参加讨论、踊跃发言、善于动脑和严密分析的习惯,在发现过程中提高思维品质,在交流中建立自信心。

教学重点和难点:

(重点)物质跨膜运输的方式。

(难点)主动运输。

高二的学生已经具备了独立思考的能力,能对生活现象提出疑问、并通过多种途径找出解决的办法。同时他们具备了群体讨论、并大胆说出自己的想法和理论依据的能力。

鼓励他们尝试思考回答,增强其自信心。

对学生的独立创新的想法予以鼓励,并做正确引导。

展示现象

→提出问题

→解释原理

→导出概念

→列表对比

→作出总结

(1)模拟实验法

(2)多媒体辅助教学法

(3)启发式教学法

实验导入

多媒体呈现现象,引导学生总结自由扩散和协助扩散的概念

学生通过分组讨论总结两种被动运输的异同

通过观看动画,在教师的指导下,提出问题,总结主动运输的概念及意义

学生通过表格的形式总结三种运输方式的异同

总结

在教师的指导下学生自学胞吞和胞吐的知识,教师做总结

在教师的指导下学生通过分组讨论,学会解读图表

(1)借助实验现象导出扩散的概念,根据扩散的原理引入被动运输和主动运输两种运输方式。

(2)借助多媒体动画呈现水分子进出细胞膜的过程,并以此与扩散现象作对比,再列举O2和CO2进出细胞的现象,引导学生总结出自由扩散的概念。

(3)学生通过观察和对比动画,思考氨基酸、葡萄糖、核苷酸等物质为什么不能穿过人工的脂双层膜而能穿过细胞膜的原因,然后教师利用多媒体动画呈现物质协助扩散的过程,引导学生总结出协助扩散的概念。

(4)学生分组讨论自由扩散和协助扩散的异同,分析这两种扩散产生的条件,承认两种扩散属于被动运输。

(5)教师列举物质逆浓度梯度跨膜运输的现象,在借助多媒体动画呈现物质主动运输的过程后,学生提出主动运输产生的条件,并总结主动运输的概念,然后举例说明主动运输的意义。

丽藻细胞液与池水

的多种离子浓度比

离子 细胞液浓度

/池水浓度

(H2PO4)- 18050

K+ 1065

CL+ 100

Na+ 46

SO42+ 25

Ca2+ 13

Mg2+ 10

(6)学生通过表格的形式总结三种运输方式的异同,从而温故而知新。

物质出

入细胞

的方式 细胞膜内外物质浓度的高低 是否需要载体 是否需要能量

举例

被

动

运

输 自由扩散

高→低

否

否 水、O2、甘油、CO2、胆固醇、维生素等

协助扩散

高→低

是

否

葡萄糖进入红细胞

主动

运输

低→高

是

是 K+、Na+等无机盐的离子、葡萄糖、氨基酸等

(7)在教师的引导下学生自学胞吞和胞吐的内容,并举例说明这一知识点,然后教师做总结。

(8)在教师的指导下学生通过分组讨论,学会解读图表,然后教师对此作出反馈性评价。

学生对此课学习谈谈体会

实际生活 理论 实际生活

教学评价

物质出

入细胞

的方式 细胞膜内外物质浓度的高低 是否需要载体 是否需要能量

举例

被

动

运

输 自由扩散

协助扩散

主动

运输

教学反思

本节课是以探讨为主线,教师的角色有主导地位转换为引导地位,以学生为中心,教师引导学生探索新知,每一步都以学生主动探讨为前提,既改变了以往的填鸭式教学,又改变了学生以往的依赖的心理。对学生以后自主探讨知识有很大的帮助。适当地运用多媒体,让学生从视觉上更直观地了解个个知识点!

第3节 物质跨膜运输的方式

一、扩散的概念

二、被动运输

1、自由扩散

2、协助扩散

3、自由扩散与协助扩散的异同

三、主动运输

1、主动运输的概念

2、主动运输的意义

四、被动运输与主动运输的异同(列表)

五、胞吞和胞吐

模拟实验法:用 “墨水在水中扩散”的简单实验导出扩散的概念。根据物质是否顺浓度梯度运输,导入被动运输和主动运输的两种运输方式。

多媒体辅助教学法:这是现代教学的一种常用手段,利用多媒体创设情境,激发学生学习的兴趣;展示物质穿过细胞膜的动画,使物质进入细胞的过程更直观。

启发式教学法:主动运输是本节课的教学难点,要掌握好这点,必须运用对比的方式进行教学,引导学生通过观察讨论的方式自己找出被动运输和主动运输的主要区别来掌握该难点。

第四章

《细胞的物质输入

和输出》

教学目标

1、举例说明物质跨膜运输方式的类型及特点;2、列表比较三种跨膜运输方式的异同点;

3、简述主动运输对细胞生活的意义 ;

4、简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容;5、举例说明生物膜具有的流动性特点;

6、 通过分析科学家建立生物膜模型的过程阐述科学发展的一般规律;

7、会比较物质的主动运输与被动运输,两种被动运输的区别;

8、练习解读图表数据的能力

第四章《细胞的物质输入和输出》

第一节

《物质跨膜运输

的实例》

学习指导

1.扩散与渗透的区别?

2.细胞与渗透装置的共同之处?

3.细胞在什么情况下吸水或失水?

4.原生质层和原生质的区别?

5.植物细胞的质壁分离与复原现象说明什么?

6.半透膜与选择透过性膜的区别和联系?

7.为什么说细胞膜是选择透过性膜?

溶液浓度

30%蔗糖溶液

清水

高

低

渗透现象的演示实验

水分流动方向

1、装置管内液面升高的原因是什么?

烧杯中的水分进入漏斗内的缘故。

2. 如果用一层纱布代替半透纸,漏斗管内的液面还会

升高吗?

漏斗管内的液面不会升高。因为纱布的孔隙很大,蔗

糖分子也可以自由通过。

3.如果烧杯中不是清水,而是同样浓度的蔗糖溶液结

果会怎样?

液面不会上升,单位时间内透过半透纸膜进入长颈漏

斗的水分子数量等于渗出的水分子数量。

原理:半透膜两侧存在浓度差

“水往 处流”

高

低

高

在渗透作用中,水分是从溶液浓度 的一侧向溶

液浓度 的一侧渗透。

扩散:物质从高浓度到低浓度的运动

渗透:水及其他溶剂分子通过半透膜的扩散

区别:渗透与扩散的不同在于渗透必须有渗

透膜(半透膜)。

扩散与渗透的区别?

双凹型的椭球

结构

直径为 7 m

细胞膜是不是半透膜?

制备细胞膜的实验原理

扫描电镜下的红细胞

清水

0.9%生理盐水

盐水

当外界溶液的浓度低于红细胞内部的浓度红细胞一般会因持续吸水而涨破

当外界溶液浓度比细胞质的浓度高时,红细胞失水皱缩

当外界溶液的浓度与细胞质的浓度相同时,水分进出红细胞就处于动态平衡

把红细胞看作一个渗透装置

细胞质(蔗糖溶液)

清水

细胞膜(半透膜)

植物细胞的吸水和失水

萝卜条吸水和失水

盐水

清水

溶液浓度比细胞液的大

(失水)

溶液浓度比细胞液的小

(吸水)

植物细胞的细胞膜也是一层半透膜

对于动物、植物细胞来说:

外界溶液浓度

细胞内溶液浓度

高

低

失水

外界溶液浓度

细胞内溶液浓度

低

高

吸水

水分子是顺相对含量梯度跨膜运输

细胞膜

液泡膜

细胞质

液泡

细胞核

细胞壁

原生质层

由纤维素和果胶组成,

是全透性的

成熟的植物细胞

原生质层:细胞膜和 液泡膜以及两层 膜之间的细胞质。

原生质层和原生质的区别?

原生质:细胞内具有生命活动的物质称

为原生质。(包括细胞膜、细胞质和细

胞核)。

正常情况下的细胞

发生质壁分离

结论:植物细胞的原生质层相当于一

层半透膜

1.在质壁分离和复原的实验中,如果没有细胞壁,结果会有什么不同吗?

由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开,从而发生质壁分离。

2.发生质壁分离的原因是什么?

如果没有细胞壁,细胞就会像红细胞一样会持续吸水

直到涨破细胞膜。

结论:

物质跨膜运输并不都是顺相对含量梯度的。

物质跨膜运输的其他实例

20 —25倍

人体甲状腺滤泡上皮细胞

250mg/L

血液

I-

初始浓度

0 Mg2+ Ca2+ Si4+ 离子

培养液中的离子浓度

水稻

番茄

物质跨膜运输的其他实例

1.在培养过程中,水稻吸收水分及Si4+离子较多,吸收Ca2+、Mg2+较少,结果导致水稻培养液里的Ca2+、Mg2+浓度增高。

2.在番茄的培养液中, Ca2+、Mg2+的浓度下降,而Si4+的浓度升高,证明番茄吸收的Ca2+、Mg2+比Si4+ 多。

3.不同作物对无机盐的吸收是有差异的。

根据资料分析

结论:细胞对于物质的输出和输入有选择性。

28.16

48.55

米曲菌

38.66

51.00

酵母菌

2.41

4.93

圆褐固氮菌

12.95

33.99

大肠杆菌

K2O

P2O5

微生物

水分子跨膜运输是顺相对含量梯度的

其他物质的跨膜运输并不都是这样,这取决 于细胞生命活动的需要。

细胞对物质的吸收是有选择的。

1. 家庭养花,如果施肥过多,会引起花卉萎蔫,这时可以采取的措施有( )

①加强光照 ②改善空气流通 ③适当浇灌清水 ④更换盆中泥土

① ③ B. ② ④ C. ① ② D. ③ ④

2. a、b、c表示某植物体的三个相邻的细胞,它们的细胞液浓度为a>b>c,它们之间的水分渗透方向应该是( )

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

课堂练习

A

B

C

A

3. 当把紫色的洋葱鳞片叶的表皮置于质量浓度为0.3g/ml的蔗糖溶液中后,原生质层和细胞壁之间将( )

紧紧靠在一起 B.充满细胞液

C. 充满蔗糖溶液 D.充满清水

4.浓盐水有杀菌防腐的作用,其原因是( )

A.浓盐水中含有较多的氯离子,使细菌毒素失效

B.浓盐水中没有细菌所需要的酶,细菌不能产生毒素

C.浓盐水中含养料少,细菌迅速死亡

D.由于渗透作用,使细菌失水死亡

5. 以下哪种情况会发生渗透作用( )

①干种子萌发时的吸水

②萎蔫的青菜放进清水中变得硬挺

③根毛细胞吸水

④水由气孔进入外界环境

⑤插在花瓶中的花枝由瓶中吸水

⑥洋葱表皮细胞放在盐水中发生质壁分离

⑦兔的血液红细胞放在盐水中发生皱缩

① ② ③ ⑤ ⑦ B. ② ③ ⑤ ⑥ ⑦

C. ② ③ ④ ⑥ ⑦ D. ② ③ ⑥ ⑦

6. 某同学设计的渗透实验:用鸡蛋膜将漏斗口封住,再装上清水,把漏斗浸入盛有10%的NaCl溶液的烧杯中,使漏斗管内的液面与烧杯中的液面一样高,但他始终没有观察到渗透现象。他应该怎样改进的此装置才达到实验目的( )

A.把10%的NaCl溶液换成30%的NaCl溶液

B.把10%的NaCl溶液装在漏斗里,清水装在烧杯中

C.把鸡蛋膜换成其它半透膜

D.把10%的NaCl溶液换成30%的蔗糖溶液

7. 将洋葱表皮浸泡在7%的尿素溶液中,表皮细胞发生质壁分离,随后又自动发生质壁分离复原。出现这种现象的原因可能是( )

A.细胞液浓度下降 B.尿素分子进入细胞

C.细胞壁受到破坏 D.细胞膜受到破坏

第四章《细胞的物质输入和输出》

第二节

《生物膜的流动

镶嵌模型 》

根据细胞膜的特性,分析以下三种材料,哪种更适合做细胞膜:

塑料袋、普通布、弹力布

一、对生物膜结构的探索历程

19世纪末,欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行上万次实验,发现问题:细胞膜对不同物质的通透性不同。

非脂溶性物质

脂溶性物质

1)对膜的化学成分提出假说

膜是由脂质组成的

探索过程

时间:20世纪初

实验:科学家对哺乳动物红细胞的细胞膜进行了化学分析

红细胞的细胞膜

成果:确定细胞膜的主要成分的确是脂质和蛋白质。

2)、实验:鉴定出膜的化学成分

膜是由脂质(磷脂)和蛋白质组成的

磷脂和蛋白质是通过什么样的排列组合方式参与膜的构建的?

磷脂分子

磷脂分子可以在空气和水的界面上展开为一层

时间:1925年 人物:l两位荷兰科学家Gorter和Grendel

实验:用丙酮从红细胞中抽提出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍。

连续两层排列

3)、探测脂质分子的排列方式

膜中脂质分子排列为连续两层

1959年,罗伯特森利用电镜,获得了清晰的细胞膜照片,显示暗—明—暗的三层结构。

4)、提出静止模型的观点

蛋白质—脂质—蛋白质(单位膜)

三明治模型

“蛋白质—脂质—蛋白质”三明治模型

变形虫的变形运动

变形虫在吞噬草履虫

小鼠细胞和人细胞融合实验

时间:1970年 人物:费雷和埃迪登等

实验:将人和鼠的细胞膜蛋白质用不同荧光染料标记后融合

5)、推翻静止模型的观点

细胞膜具有流动性

6)、提出新的细胞膜模型

流动镶嵌模型

1972年,桑格和尼克森在新的观察和实验证据的基础上,提出了流动镶嵌模型。

二、生物膜的流动镶嵌模型

1、细胞膜主要由流动的磷脂双分子层和嵌在其中

的蛋白质组成。还有少量的多糖。

2、磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧,组成生物膜的基本骨架;

3、蛋白质或镶嵌在脂双层的表面,或嵌插

在其内部,或横跨整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与多糖结合形成的糖蛋白,叫做糖被。有些多糖与磷脂分子结合形成糖脂

糖蛋白的作用:

1有保护和润滑作用,2还与细胞膜表面的识别有密切关系

(2)膜蛋白的运动性

5、磷脂分子和大多数蛋白质是可以运动的,体现了膜的流动性

(1)磷脂分子的运动性

磷脂分子的运动

蛋白质分子的运动

小结:

1.生物膜的组成:

生物膜是由_________和__________组成的。

脂质

蛋白质

2.生物膜的流动镶嵌模型。

生物膜的流动模型认为,___________构成了膜的基本骨架;构成生物膜的磷脂是成___________排列的,具有流动性;大多数蛋白质分子也是可以运动的。

磷脂双分子层

双层

3.糖被的结构及功能。

糖被是细胞膜的外表,一层由细胞膜上的_________和______结合形成的糖蛋白,其作用是___________、_________等。

蛋白质

糖类

细胞识别

免疫反应

3、思考:

流动镶嵌模型与蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型有何异同?

相同点:

都认为组成细胞膜的主要物质是脂质和蛋白质。

不同点:

1、流动镶嵌模型认为蛋白质在膜中的分布是不均匀的。而三层结构模型认为蛋白质均匀分布在脂双层的两侧

2、流动镶嵌模型强调组成膜的分子是运动的,而三层结构认为生物膜是静止结构

1.下列哪项叙述不是细胞膜的结构特点?( )

A.细胞膜是选择透过性膜

B.细胞膜由磷脂分子和蛋白质分子构成

C.细胞膜的分子结构具有流动性

D.有些蛋白质分子可在膜的内外之间移动

2.人体某些白细胞能进行变形运动、穿出小血管壁,吞噬侵入人体内的病菌,这个过程的完成依靠细胞膜的( )。

A.选择透过性 B.保护作用 C.流动性 D.自由扩散

3.一位细胞学家发现,当温度升高到一定程度时,细胞膜的面积增大而厚度变小,其决定因素是细胞膜的( )。

A.结构特点具有流动性 B.选择透过性

C.专一性 D.具有运输物质的功能

A

C

A

课堂练习:

4.在人和鼠的细胞融合实验中,用两种荧光物分别标记两种抗体,使之分别结合到鼠和人的细胞膜表面抗原物质上(如下图)。实验结果表明,细胞开始融合时,人、鼠细胞的表面抗原“泾渭分明”,各自只分布于各自的细胞表面;但在融合之后,两种抗原就平均地分布在融合细胞的表面了。请分析回答下面的问题。

(1)细胞融合的实验表明了组成细胞膜的__________分子是可以运动的,由此也证明了细胞膜具有__________的特点。

(2)在细胞融合实验中,一种抗体只能与相应的抗原结合,说 明了这类物质在分子结构上具有__________性。

蛋白质

流动性

特异性

第四章《细胞的物质输入和输出》

第三节

《物质跨膜运输

的方式 》

物质跨膜运输的方式

教学策略

教学对象

教学目标

教学内容

“物质跨膜运输的方式”一课是续第4章第2节“生物膜的流动镶嵌模型”后的内容。本节课主要对物质跨膜运输的三种方式进行详细的讲解,同时是对前面内容的进一步深化,并且为以后学习细胞代谢打下一定的基础。

教学目标:

(知识目标)通过学习说出物质进出细胞的方式;了解两种被动运输方式的异同;明确被动运输和主动运输的区别及对细胞生活的意义,理解研究物质跨膜运输的意义。

(技能目标)学会根据现象提出问题、分析原理、归纳概念的方法;学会联系生活实际进行类比;培养解读图表数据的能力,探索使用图表描述生理活动的方法。

(情感目标)培养积极参加讨论、踊跃发言、善于动脑和严密分析的习惯,在发现过程中提高思维品质,在交流中建立自信心。

教学重点和难点:

(重点)物质跨膜运输的方式。

(难点)主动运输。

高二的学生已经具备了独立思考的能力,能对生活现象提出疑问、并通过多种途径找出解决的办法。同时他们具备了群体讨论、并大胆说出自己的想法和理论依据的能力。

鼓励他们尝试思考回答,增强其自信心。

对学生的独立创新的想法予以鼓励,并做正确引导。

展示现象

→提出问题

→解释原理

→导出概念

→列表对比

→作出总结

(1)模拟实验法

(2)多媒体辅助教学法

(3)启发式教学法

实验导入

多媒体呈现现象,引导学生总结自由扩散和协助扩散的概念

学生通过分组讨论总结两种被动运输的异同

通过观看动画,在教师的指导下,提出问题,总结主动运输的概念及意义

学生通过表格的形式总结三种运输方式的异同

总结

在教师的指导下学生自学胞吞和胞吐的知识,教师做总结

在教师的指导下学生通过分组讨论,学会解读图表

(1)借助实验现象导出扩散的概念,根据扩散的原理引入被动运输和主动运输两种运输方式。

(2)借助多媒体动画呈现水分子进出细胞膜的过程,并以此与扩散现象作对比,再列举O2和CO2进出细胞的现象,引导学生总结出自由扩散的概念。

(3)学生通过观察和对比动画,思考氨基酸、葡萄糖、核苷酸等物质为什么不能穿过人工的脂双层膜而能穿过细胞膜的原因,然后教师利用多媒体动画呈现物质协助扩散的过程,引导学生总结出协助扩散的概念。

(4)学生分组讨论自由扩散和协助扩散的异同,分析这两种扩散产生的条件,承认两种扩散属于被动运输。

(5)教师列举物质逆浓度梯度跨膜运输的现象,在借助多媒体动画呈现物质主动运输的过程后,学生提出主动运输产生的条件,并总结主动运输的概念,然后举例说明主动运输的意义。

丽藻细胞液与池水

的多种离子浓度比

离子 细胞液浓度

/池水浓度

(H2PO4)- 18050

K+ 1065

CL+ 100

Na+ 46

SO42+ 25

Ca2+ 13

Mg2+ 10

(6)学生通过表格的形式总结三种运输方式的异同,从而温故而知新。

物质出

入细胞

的方式 细胞膜内外物质浓度的高低 是否需要载体 是否需要能量

举例

被

动

运

输 自由扩散

高→低

否

否 水、O2、甘油、CO2、胆固醇、维生素等

协助扩散

高→低

是

否

葡萄糖进入红细胞

主动

运输

低→高

是

是 K+、Na+等无机盐的离子、葡萄糖、氨基酸等

(7)在教师的引导下学生自学胞吞和胞吐的内容,并举例说明这一知识点,然后教师做总结。

(8)在教师的指导下学生通过分组讨论,学会解读图表,然后教师对此作出反馈性评价。

学生对此课学习谈谈体会

实际生活 理论 实际生活

教学评价

物质出

入细胞

的方式 细胞膜内外物质浓度的高低 是否需要载体 是否需要能量

举例

被

动

运

输 自由扩散

协助扩散

主动

运输

教学反思

本节课是以探讨为主线,教师的角色有主导地位转换为引导地位,以学生为中心,教师引导学生探索新知,每一步都以学生主动探讨为前提,既改变了以往的填鸭式教学,又改变了学生以往的依赖的心理。对学生以后自主探讨知识有很大的帮助。适当地运用多媒体,让学生从视觉上更直观地了解个个知识点!

第3节 物质跨膜运输的方式

一、扩散的概念

二、被动运输

1、自由扩散

2、协助扩散

3、自由扩散与协助扩散的异同

三、主动运输

1、主动运输的概念

2、主动运输的意义

四、被动运输与主动运输的异同(列表)

五、胞吞和胞吐

模拟实验法:用 “墨水在水中扩散”的简单实验导出扩散的概念。根据物质是否顺浓度梯度运输,导入被动运输和主动运输的两种运输方式。

多媒体辅助教学法:这是现代教学的一种常用手段,利用多媒体创设情境,激发学生学习的兴趣;展示物质穿过细胞膜的动画,使物质进入细胞的过程更直观。

启发式教学法:主动运输是本节课的教学难点,要掌握好这点,必须运用对比的方式进行教学,引导学生通过观察讨论的方式自己找出被动运输和主动运输的主要区别来掌握该难点。

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变