统编版选择性必修一第10课当代中国的法治与精神文明建设 练习题(解析版)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修一第10课当代中国的法治与精神文明建设 练习题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

当代中国的法治与精神文明建设

1.与西方资本主义宪法相比较,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

3.新中国的法制建设之路并非一帆风顺,在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期

B.解放战争时期

C.改革开放时期

D.“文化大革命”时期

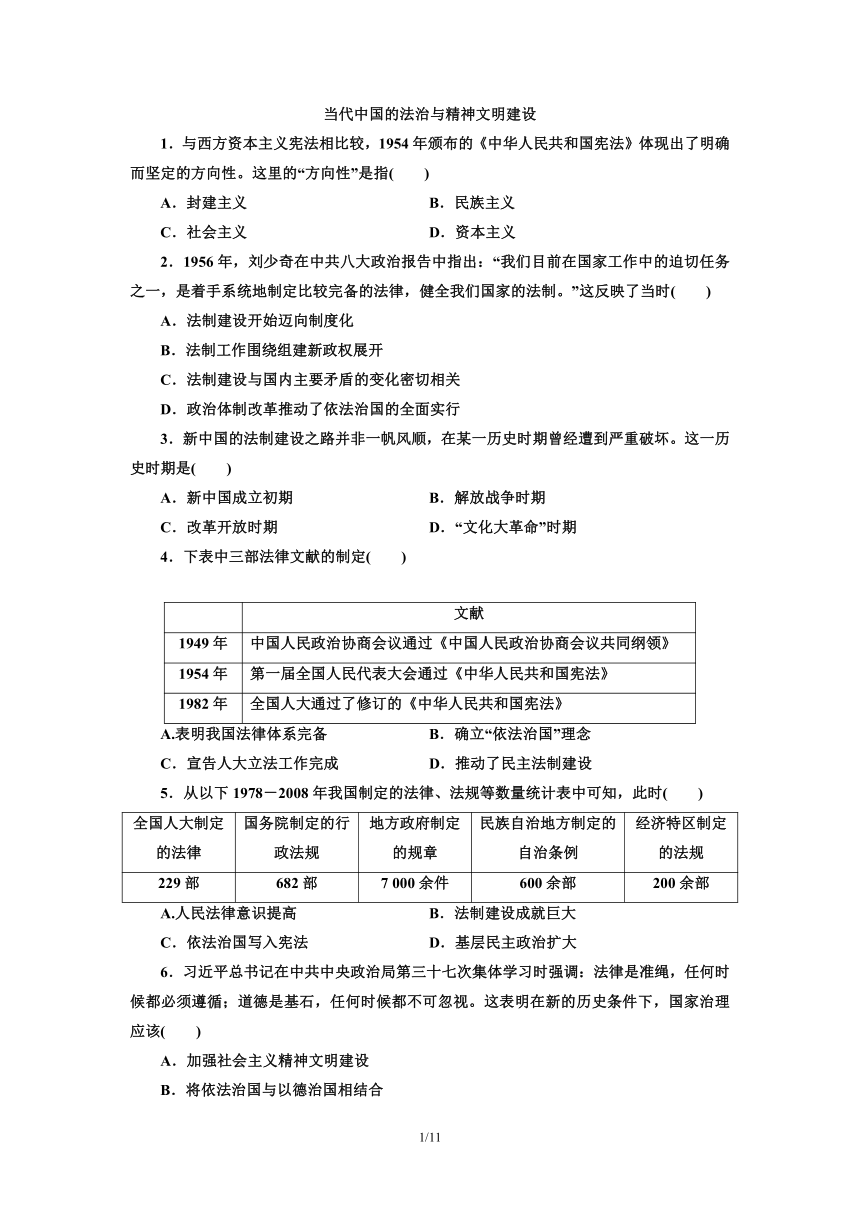

4.下表中三部法律文献的制定( )

文献

1949年

中国人民政治协商会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

A.表明我国法律体系完备

B.确立“依法治国”理念

C.宣告人大立法工作完成

D.推动了民主法制建设

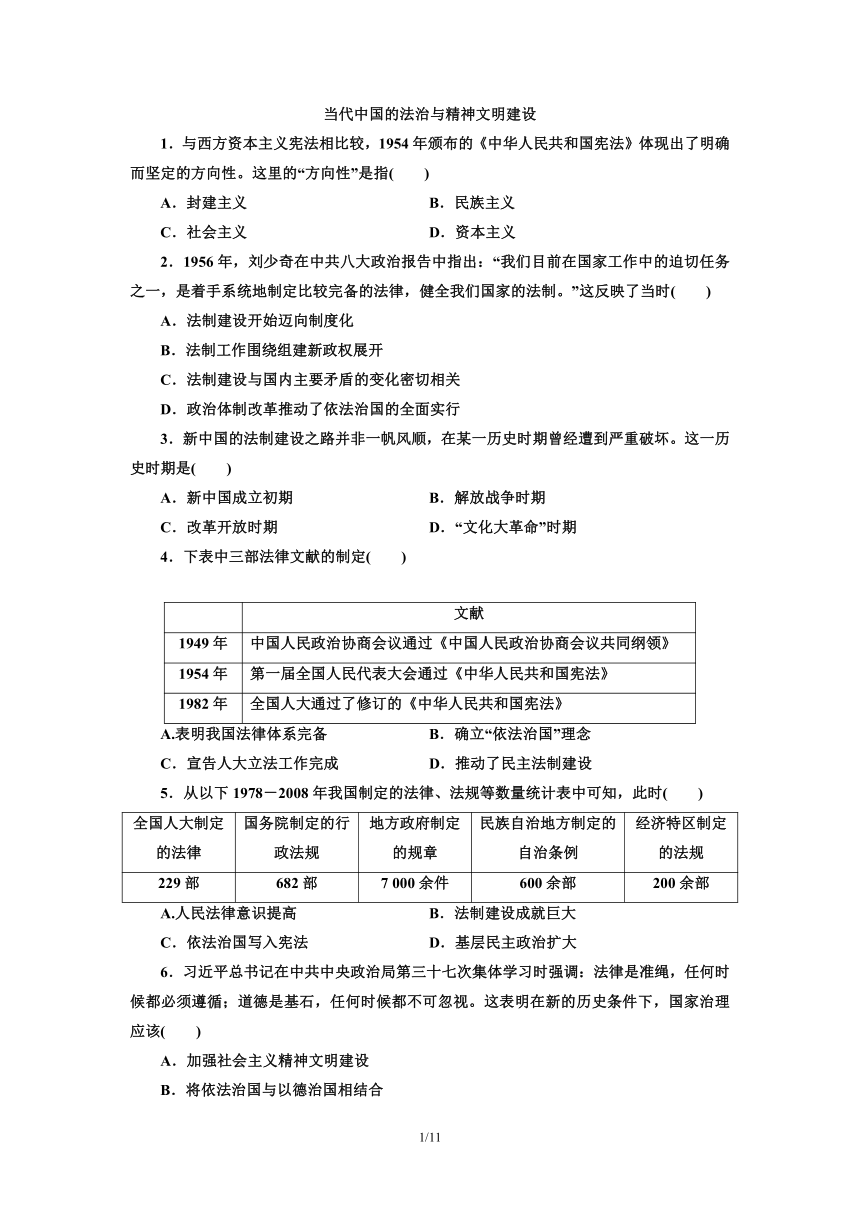

5.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律

国务院制定的行政法规

地方政府制定的规章

民族自治地方制定的自治条例

经济特区制定的法规

229部

682部

7

000余件

600余部

200余部

A.人民法律意识提高

B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法

D.基层民主政治扩大

6.习近平总书记在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调:法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。这表明在新的历史条件下,国家治理应该( )

A.加强社会主义精神文明建设

B.将依法治国与以德治国相结合

C.加强社会主义法治建设

D.坚持全面从严治党、从严治国

7.如果要拍摄一部以共产党党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼

B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军

D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

8.自1979年9月提出建设社会主义精神文明以来,人民群众创造性地开展了多种形式的精神文明创建活动。例如“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月、“五个一工程”、创建文明城市、创建文明村镇等活动。这些活动( )

A.提高了全社会的文明程度

B.同人民普遍关心的实际问题紧密结合

C.改善了城乡人民生活水平

D.与中国民主法治建设进程相互促进

9.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,中华人民共和国成立后,从“大庆精神”到“两弹一星”精神到“特区精神”再到“载人航天”精神,其说明了( )

A.我国工业化建设的探索成就

B.改革开放的伟大成功实践

C科技进步推动生产关系实现变革

D.中国特色社会主义的探索与成就

10.中共十九届四中全会要求坚定文化自信,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,激发全民族文化创造活力。习近平总书记在纪念甲骨文发现120周年贺信中强调,我们要坚定文化自信,为中华文化传承作出新贡献。由此可知文化自信应该( )

A.实施全民文化创新运动

B.以甲骨文研究为根本

C.重新确立“双百”方针

D.坚持民族性与时代性

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上……这遗风流传至今即权大于法、有法不依、执法不严、徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二 “中华民国之主权,属于国民全体。”“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。”

——《中华民国临时约法》

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料四 中国人民把政权掌握在自己的手里,而人民又确确实实有了一个集中行使立法权和行政权的最高权力机关。这是理论与实际一致的一种制度。

——张澜在政协上的讲话

(1)材料一和材料二所述及的法律分别有何特点?试分析《中华民国临时约法》的重要历史意义。

(2)根据材料三,回答1954年《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则?

(3)从材料一到材料四,反映了立法思想上有哪些进步?

能力提升

12.1954年宪法与《中国人民政治协商会议共同纲领》在内容上的根本不同在于( )

A.规定的国家国体和政体的不同

B.宪法规定了人民的权利和义务

C.社会形态和体现出的原则不同

D.规定权利和义务关系不同

13.新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等。这些法制工作的开展( )

A.使国家管理实现了有法可依

B.保障了新民主主义革命完成

C.有利于社会主义制度的确立

D.表明依法治国成为国家意识

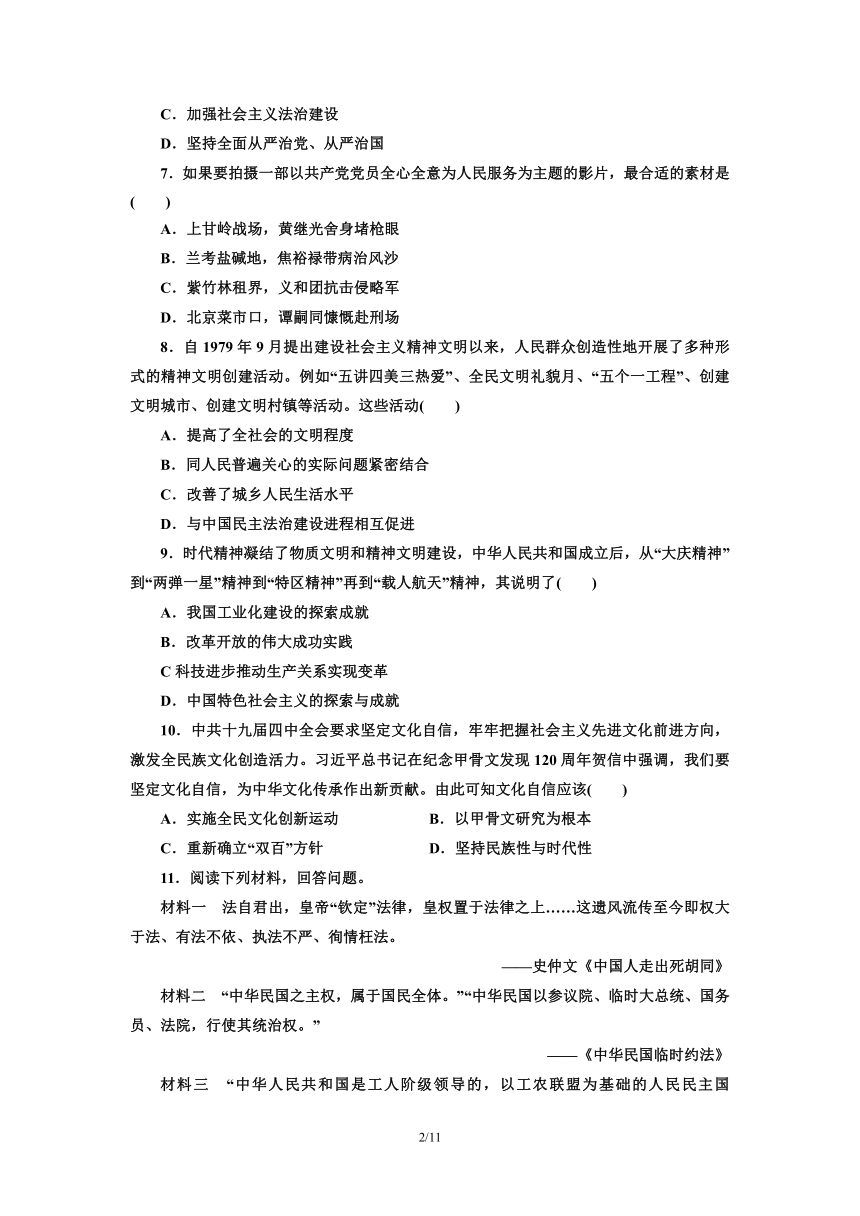

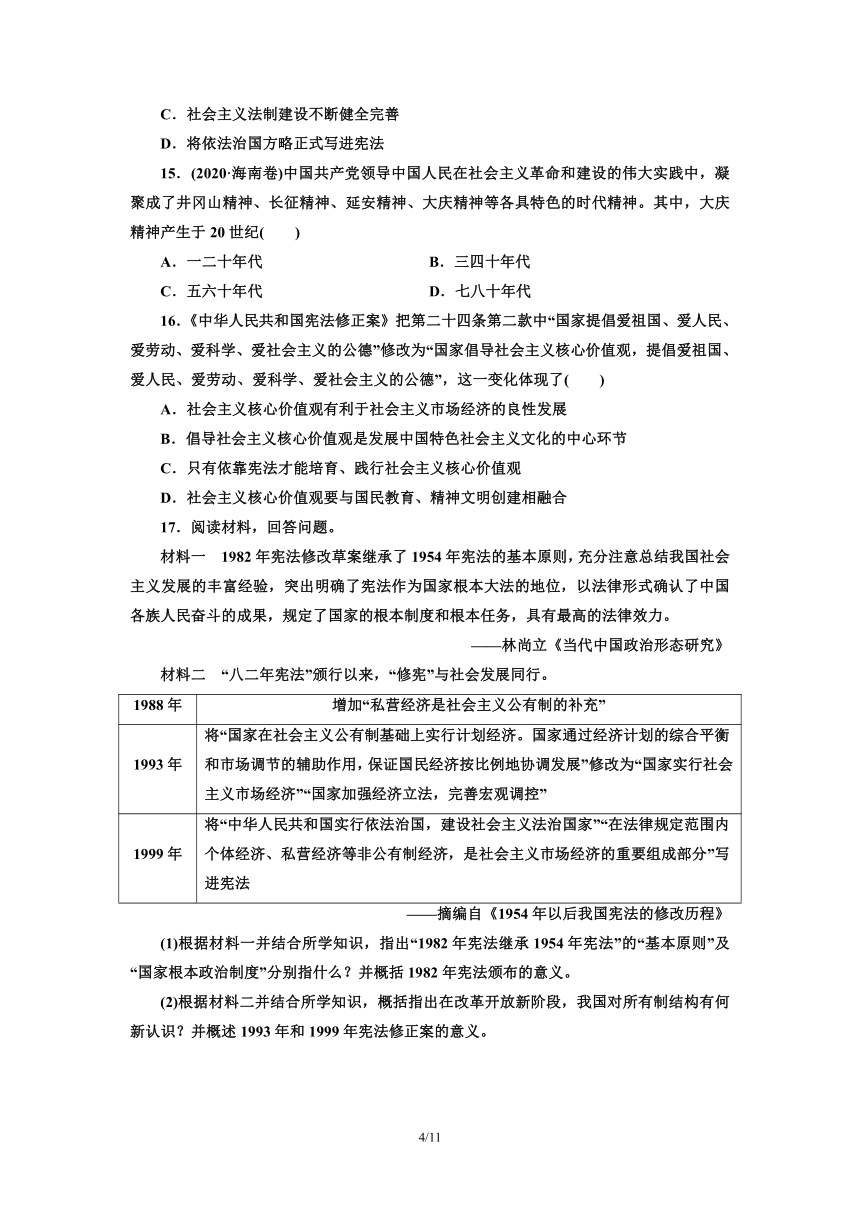

14.下表反映了1978年以来全国人大及其常委会通过的法律和有关法律文件的决定情况(单位:件)。这反映了我国( )

时间

法律

法律文件的决定

合计

第五届人大(1978年2月—1983年6月)

41

19

60

第六届人大(1983年6月—1988年3月)

47

16

63

第七届人大(1988年3月—1993年3月)

60

27

87

第八届人大(1993年3月—1998年3月)

85

32

117

第九届人大(1998年3月—2003年3月)

20

12

32

总计

253

106

359

A.法律法规的贯彻落实还不到位

B.法律法规和政策体系还不完整

C.社会主义法制建设不断健全完善

D.将依法治国方略正式写进宪法

15.(2020·海南卷)中国共产党领导中国人民在社会主义革命和建设的伟大实践中,凝聚成了井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神等各具特色的时代精神。其中,大庆精神产生于20世纪( )

A.一二十年代

B.三四十年代

C.五六十年代

D.七八十年代

16.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了( )

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

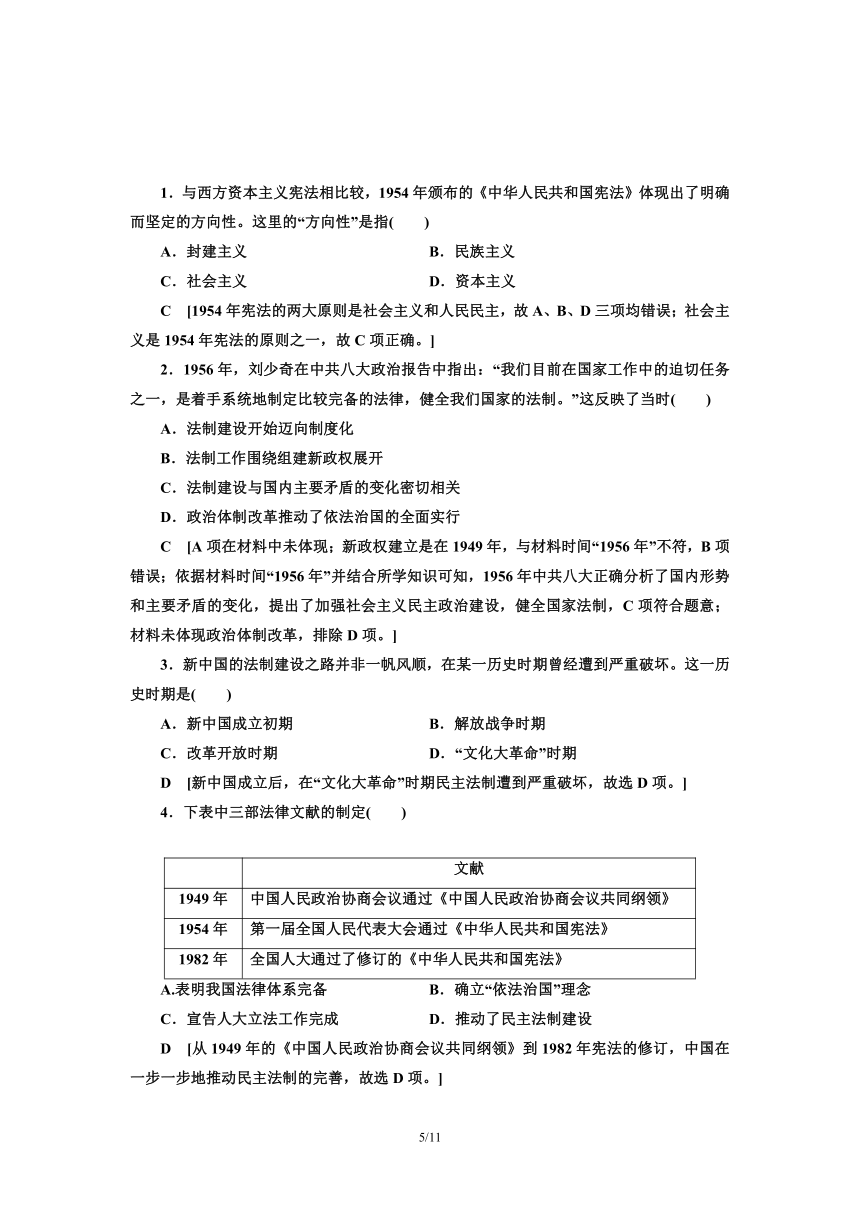

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1982年宪法修改草案继承了1954年宪法的基本原则,充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验,突出明确了宪法作为国家根本大法的地位,以法律形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,具有最高的法律效力。

——林尚立《当代中国政治形态研究》

材料二 “八二年宪法”颁行以来,“修宪”与社会发展同行。

1988年

增加“私营经济是社会主义公有制的补充”

1993年

将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展”修改为“国家实行社会主义市场经济”“国家加强经济立法,完善宏观调控”

1999年

将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”“在法律规定范围内个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”写进宪法

——摘编自《1954年以后我国宪法的修改历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“1982年宪法继承1954年宪法”的“基本原则”及“国家根本政治制度”分别指什么?并概括1982年宪法颁布的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出在改革开放新阶段,我国对所有制结构有何新认识?并概述1993年和1999年宪法修正案的意义。

1.与西方资本主义宪法相比较,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

C [1954年宪法的两大原则是社会主义和人民民主,故A、B、D三项均错误;社会主义是1954年宪法的原则之一,故C项正确。]

2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

C [A项在材料中未体现;新政权建立是在1949年,与材料时间“1956年”不符,B项错误;依据材料时间“1956年”并结合所学知识可知,1956年中共八大正确分析了国内形势和主要矛盾的变化,提出了加强社会主义民主政治建设,健全国家法制,C项符合题意;材料未体现政治体制改革,排除D项。]

3.新中国的法制建设之路并非一帆风顺,在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期

B.解放战争时期

C.改革开放时期

D.“文化大革命”时期

D [新中国成立后,在“文化大革命”时期民主法制遭到严重破坏,故选D项。]

4.下表中三部法律文献的制定( )

文献

1949年

中国人民政治协商会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

A.表明我国法律体系完备

B.确立“依法治国”理念

C.宣告人大立法工作完成

D.推动了民主法制建设

D [从1949年的《中国人民政治协商会议共同纲领》到1982年宪法的修订,中国在一步一步地推动民主法制的完善,故选D项。]

5.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律

国务院制定的行政法规

地方政府制定的规章

民族自治地方制定的自治条例

经济特区制定的法规

229部

682部

7

000余件

600余部

200余部

A.人民法律意识提高

B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法

D.基层民主政治扩大

B [根据表格数据并结合所学知识可知,1978年后,我国各项法律、法规数量众多,表明各项法律、法规逐渐完善,法治建设取得重大成就,故选B项;表格数据没有反映“人民法律意识”的信息,排除A项;表格数据无法体现“依法治国写入宪法”,排除C项;表格数据不能体现基层民主政治,排除D项。]

6.习近平总书记在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调:法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。这表明在新的历史条件下,国家治理应该( )

A.加强社会主义精神文明建设

B.将依法治国与以德治国相结合

C.加强社会主义法治建设

D.坚持全面从严治党、从严治国

B [材料“法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视”体现的是法治与德治在国家治理中的重要作用,故B项正确。]

7.如果要拍摄一部以共产党党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼

B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军

D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

B [“党的好干部”焦裕禄在兰考带病治风沙,体现了共产党党员全心全意为人民服务的思想,故选B项。]

8.自1979年9月提出建设社会主义精神文明以来,人民群众创造性地开展了多种形式的精神文明创建活动。例如“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月、“五个一工程”、创建文明城市、创建文明村镇等活动。这些活动( )

A.提高了全社会的文明程度

B.同人民普遍关心的实际问题紧密结合

C.改善了城乡人民生活水平

D.与中国民主法治建设进程相互促进

B [“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月活动有利于促进社会风气的好转,文明城市、文明村镇的创建活动有利于促进社会生活环境的好转,这些活动同人民群众普遍关心的实际问题紧密结合,在提高群众生活质量等方面起了极大的促进作用,故B项正确。]

9.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,中华人民共和国成立后,从“大庆精神”到“两弹一星”精神到“特区精神”再到“载人航天”精神,其说明了( )

A.我国工业化建设的探索成就

B.改革开放的伟大成功实践

C科技进步推动生产关系实现变革

D.中国特色社会主义的探索与成就

D [材料反映的是新中国多个领域的成就,反映了中国特色社会主义的探索与成就,D项正确;A项说法属于其中一个方面,排除;大庆精神是改革开放前的史实,B项说法片面,排除;材料并未体现生产关系实现变革,C项错误。]

10.中共十九届四中全会要求坚定文化自信,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,激发全民族文化创造活力。习近平总书记在纪念甲骨文发现120周年贺信中强调,我们要坚定文化自信,为中华文化传承作出新贡献。由此可知文化自信应该( )

A.实施全民文化创新运动

B.以甲骨文研究为根本

C.重新确立“双百”方针

D.坚持民族性与时代性

D [根据材料“牢牢把握社会主义先进文化前进方向”“激发全民族文化创造活力”“为中华文化传承作出新贡献”等信息可知,坚定文化自信应该做到坚持民族性和时代性,D项正确;A项对文化自信的理解过于片面,B项夸大了甲骨文研究的地位,C项在材料中没有体现,均排除。]

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上……这遗风流传至今即权大于法、有法不依、执法不严、徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二 “中华民国之主权,属于国民全体。”“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。”

——《中华民国临时约法》

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料四 中国人民把政权掌握在自己的手里,而人民又确确实实有了一个集中行使立法权和行政权的最高权力机关。这是理论与实际一致的一种制度。

——张澜在政协上的讲话

(1)材料一和材料二所述及的法律分别有何特点?试分析《中华民国临时约法》的重要历史意义。

(2)根据材料三,回答1954年《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则?

(3)从材料一到材料四,反映了立法思想上有哪些进步?

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一“法自君出,皇帝‘钦定’法律,皇权置于法律之上”可知君权至上。根据材料二“中华民国之主权,属于国民全体”可知主权在民。第二小问,可从它的性质和对中国民主政治发展的作用来阐述。第(2)问,根据材料三“以工农联盟为基础的人民民主国家”“建立社会主义社会”可概括出它的两大原则,即人民民主和社会主义原则。第(3)问,注意从国家主权和治国标准变化等方面来回答。

[答案] (1)材料一特点:君权至上;材料二特点:主权在民。

意义:是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件,它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,具有反对封建专制制度的进步意义。

(2)人民民主和社会主义原则。

(3)从专制向民主发展;从人民无权向人民主权发展;从人治到法治。

能力提升

12.1954年宪法与《中国人民政治协商会议共同纲领》在内容上的根本不同在于( )

A.规定的国家国体和政体的不同

B.宪法规定了人民的权利和义务

C.社会形态和体现出的原则不同

D.规定权利和义务关系不同

C [1954年宪法是中国第一部社会主义类型的宪法,体现了社会主义和人民民主两大原则。《中国人民政治协商会议共同纲领》是对中国共产党领导的新民主主义革命的经验总结,体现了从新民主主义到社会主义过渡的特点,故选C项。]

13.新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等。这些法制工作的开展( )

A.使国家管理实现了有法可依

B.保障了新民主主义革命完成

C.有利于社会主义制度的确立

D.表明依法治国成为国家意识

D [新中国成立后,不仅要完成民主革命的任务,还面临诸多问题,国家的法律建设才起步,不可能有法可依,故排除A项;“保障了新民主主义革命完成”不符合题意,故排除B项;“有利于社会主义制度的确立”不符合题意,故排除C项;根据材料“新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等”可得出这些法制工作的开展表明依法治国成为国家意识,故D项正确。]

14.下表反映了1978年以来全国人大及其常委会通过的法律和有关法律文件的决定情况(单位:件)。这反映了我国( )

时间

法律

法律文件的决定

合计

第五届人大(1978年2月—1983年6月)

41

19

60

第六届人大(1983年6月—1988年3月)

47

16

63

第七届人大(1988年3月—1993年3月)

60

27

87

第八届人大(1993年3月—1998年3月)

85

32

117

第九届人大(1998年3月—2003年3月)

20

12

32

总计

253

106

359

A.法律法规的贯彻落实还不到位

B.法律法规和政策体系还不完整

C.社会主义法制建设不断健全完善

D.将依法治国方略正式写进宪法

C [改革开放以来,我国有关法律文件越来越多,体现出社会主义法制建设不断健全完善,C项正确;“法律法规的贯彻落实还不到位”在材料中未体现,A项错误;我国法律法规和政策体系较为完善,B项错误;D项仅是单独的一次立法行为,无法体现材料主旨,排除。]

15.(2020·海南卷)中国共产党领导中国人民在社会主义革命和建设的伟大实践中,凝聚成了井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神等各具特色的时代精神。其中,大庆精神产生于20世纪( )

A.一二十年代

B.三四十年代

C.五六十年代

D.七八十年代

C [1959年发现大庆油田,20世纪60年代初进行了举世闻名的石油大会战,结束了中国人依赖洋油的日子,集中体现了“爱国、创业、求实、奉献”的大庆精神,故选C项。]

16.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了( )

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

D [《中华人民共和国宪法修正案》在“爱祖国、爱人民……爱社会主义的公德”中加入“社会主义核心价值观”的相关内容,这一变化体现了社会主义核心价值观与国民教育、精神文明创建的融合,故D项正确;A项与材料内容无关,排除;加强社会主义思想道德建设是发展中国特色社会主义文化的中心环节,排除B项;C项说法过于绝对,排除。]

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1982年宪法修改草案继承了1954年宪法的基本原则,充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验,突出明确了宪法作为国家根本大法的地位,以法律形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,具有最高的法律效力。

——林尚立《当代中国政治形态研究》

材料二 “八二年宪法”颁行以来,“修宪”与社会发展同行。

1988年

增加“私营经济是社会主义公有制的补充”

1993年

将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展”修改为“国家实行社会主义市场经济”“国家加强经济立法,完善宏观调控”

1999年

将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”“在法律规定范围内个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”写进宪法

——摘编自《1954年以后我国宪法的修改历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“1982年宪法继承1954年宪法”的“基本原则”及“国家根本政治制度”分别指什么?并概括1982年宪法颁布的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出在改革开放新阶段,我国对所有制结构有何新认识?并概述1993年和1999年宪法修正案的意义。

[解析] 第(1)问第一小问、第二小问,根据所学知识回答。第三小问,根据材料一“充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验”并结合所学知识回答即可。第(2)问第一小问,根据材料二“个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”和1997年中共十五大内容概括。第二小问,结合材料二“实行社会主义市场经济”“是社会主义市场经济的重要组成部分”“实行依法治国,建设社会主义法治国家”等信息可得出,确保了社会主义市场经济体制的逐步确立,从法律上保障了改革开放的进一步深化;并将“依法治国”以根本大法的形式确定下来。

[答案] (1)原则:人民民主原则和社会主义原则。

政治制度:人民代表大会制度。

意义:社会主义建设时期一部比较完善的宪法;是中国社会转型的法律基石;是中国在历史新时期治国安邦总章程。

(2)新认识:公有制实现形式可以而且应当多样化;非公有制是社会主义市场经济的重要组成部分。

意义:1993年和1999年宪法修正案确保了社会主义市场经济体制的逐步确立,从法律上保障了改革开放的进一步深化;并将“依法治国”以根本大法的形式的确定下来。

1/3

1.与西方资本主义宪法相比较,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

3.新中国的法制建设之路并非一帆风顺,在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期

B.解放战争时期

C.改革开放时期

D.“文化大革命”时期

4.下表中三部法律文献的制定( )

文献

1949年

中国人民政治协商会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

A.表明我国法律体系完备

B.确立“依法治国”理念

C.宣告人大立法工作完成

D.推动了民主法制建设

5.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律

国务院制定的行政法规

地方政府制定的规章

民族自治地方制定的自治条例

经济特区制定的法规

229部

682部

7

000余件

600余部

200余部

A.人民法律意识提高

B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法

D.基层民主政治扩大

6.习近平总书记在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调:法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。这表明在新的历史条件下,国家治理应该( )

A.加强社会主义精神文明建设

B.将依法治国与以德治国相结合

C.加强社会主义法治建设

D.坚持全面从严治党、从严治国

7.如果要拍摄一部以共产党党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼

B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军

D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

8.自1979年9月提出建设社会主义精神文明以来,人民群众创造性地开展了多种形式的精神文明创建活动。例如“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月、“五个一工程”、创建文明城市、创建文明村镇等活动。这些活动( )

A.提高了全社会的文明程度

B.同人民普遍关心的实际问题紧密结合

C.改善了城乡人民生活水平

D.与中国民主法治建设进程相互促进

9.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,中华人民共和国成立后,从“大庆精神”到“两弹一星”精神到“特区精神”再到“载人航天”精神,其说明了( )

A.我国工业化建设的探索成就

B.改革开放的伟大成功实践

C科技进步推动生产关系实现变革

D.中国特色社会主义的探索与成就

10.中共十九届四中全会要求坚定文化自信,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,激发全民族文化创造活力。习近平总书记在纪念甲骨文发现120周年贺信中强调,我们要坚定文化自信,为中华文化传承作出新贡献。由此可知文化自信应该( )

A.实施全民文化创新运动

B.以甲骨文研究为根本

C.重新确立“双百”方针

D.坚持民族性与时代性

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上……这遗风流传至今即权大于法、有法不依、执法不严、徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二 “中华民国之主权,属于国民全体。”“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。”

——《中华民国临时约法》

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料四 中国人民把政权掌握在自己的手里,而人民又确确实实有了一个集中行使立法权和行政权的最高权力机关。这是理论与实际一致的一种制度。

——张澜在政协上的讲话

(1)材料一和材料二所述及的法律分别有何特点?试分析《中华民国临时约法》的重要历史意义。

(2)根据材料三,回答1954年《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则?

(3)从材料一到材料四,反映了立法思想上有哪些进步?

能力提升

12.1954年宪法与《中国人民政治协商会议共同纲领》在内容上的根本不同在于( )

A.规定的国家国体和政体的不同

B.宪法规定了人民的权利和义务

C.社会形态和体现出的原则不同

D.规定权利和义务关系不同

13.新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等。这些法制工作的开展( )

A.使国家管理实现了有法可依

B.保障了新民主主义革命完成

C.有利于社会主义制度的确立

D.表明依法治国成为国家意识

14.下表反映了1978年以来全国人大及其常委会通过的法律和有关法律文件的决定情况(单位:件)。这反映了我国( )

时间

法律

法律文件的决定

合计

第五届人大(1978年2月—1983年6月)

41

19

60

第六届人大(1983年6月—1988年3月)

47

16

63

第七届人大(1988年3月—1993年3月)

60

27

87

第八届人大(1993年3月—1998年3月)

85

32

117

第九届人大(1998年3月—2003年3月)

20

12

32

总计

253

106

359

A.法律法规的贯彻落实还不到位

B.法律法规和政策体系还不完整

C.社会主义法制建设不断健全完善

D.将依法治国方略正式写进宪法

15.(2020·海南卷)中国共产党领导中国人民在社会主义革命和建设的伟大实践中,凝聚成了井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神等各具特色的时代精神。其中,大庆精神产生于20世纪( )

A.一二十年代

B.三四十年代

C.五六十年代

D.七八十年代

16.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了( )

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1982年宪法修改草案继承了1954年宪法的基本原则,充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验,突出明确了宪法作为国家根本大法的地位,以法律形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,具有最高的法律效力。

——林尚立《当代中国政治形态研究》

材料二 “八二年宪法”颁行以来,“修宪”与社会发展同行。

1988年

增加“私营经济是社会主义公有制的补充”

1993年

将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展”修改为“国家实行社会主义市场经济”“国家加强经济立法,完善宏观调控”

1999年

将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”“在法律规定范围内个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”写进宪法

——摘编自《1954年以后我国宪法的修改历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“1982年宪法继承1954年宪法”的“基本原则”及“国家根本政治制度”分别指什么?并概括1982年宪法颁布的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出在改革开放新阶段,我国对所有制结构有何新认识?并概述1993年和1999年宪法修正案的意义。

1.与西方资本主义宪法相比较,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

C [1954年宪法的两大原则是社会主义和人民民主,故A、B、D三项均错误;社会主义是1954年宪法的原则之一,故C项正确。]

2.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

C [A项在材料中未体现;新政权建立是在1949年,与材料时间“1956年”不符,B项错误;依据材料时间“1956年”并结合所学知识可知,1956年中共八大正确分析了国内形势和主要矛盾的变化,提出了加强社会主义民主政治建设,健全国家法制,C项符合题意;材料未体现政治体制改革,排除D项。]

3.新中国的法制建设之路并非一帆风顺,在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期

B.解放战争时期

C.改革开放时期

D.“文化大革命”时期

D [新中国成立后,在“文化大革命”时期民主法制遭到严重破坏,故选D项。]

4.下表中三部法律文献的制定( )

文献

1949年

中国人民政治协商会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》

1954年

第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》

1982年

全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》

A.表明我国法律体系完备

B.确立“依法治国”理念

C.宣告人大立法工作完成

D.推动了民主法制建设

D [从1949年的《中国人民政治协商会议共同纲领》到1982年宪法的修订,中国在一步一步地推动民主法制的完善,故选D项。]

5.从以下1978-2008年我国制定的法律、法规等数量统计表中可知,此时( )

全国人大制定的法律

国务院制定的行政法规

地方政府制定的规章

民族自治地方制定的自治条例

经济特区制定的法规

229部

682部

7

000余件

600余部

200余部

A.人民法律意识提高

B.法制建设成就巨大

C.依法治国写入宪法

D.基层民主政治扩大

B [根据表格数据并结合所学知识可知,1978年后,我国各项法律、法规数量众多,表明各项法律、法规逐渐完善,法治建设取得重大成就,故选B项;表格数据没有反映“人民法律意识”的信息,排除A项;表格数据无法体现“依法治国写入宪法”,排除C项;表格数据不能体现基层民主政治,排除D项。]

6.习近平总书记在中共中央政治局第三十七次集体学习时强调:法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。这表明在新的历史条件下,国家治理应该( )

A.加强社会主义精神文明建设

B.将依法治国与以德治国相结合

C.加强社会主义法治建设

D.坚持全面从严治党、从严治国

B [材料“法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视”体现的是法治与德治在国家治理中的重要作用,故B项正确。]

7.如果要拍摄一部以共产党党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼

B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军

D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

B [“党的好干部”焦裕禄在兰考带病治风沙,体现了共产党党员全心全意为人民服务的思想,故选B项。]

8.自1979年9月提出建设社会主义精神文明以来,人民群众创造性地开展了多种形式的精神文明创建活动。例如“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月、“五个一工程”、创建文明城市、创建文明村镇等活动。这些活动( )

A.提高了全社会的文明程度

B.同人民普遍关心的实际问题紧密结合

C.改善了城乡人民生活水平

D.与中国民主法治建设进程相互促进

B [“五讲四美三热爱”、全民文明礼貌月活动有利于促进社会风气的好转,文明城市、文明村镇的创建活动有利于促进社会生活环境的好转,这些活动同人民群众普遍关心的实际问题紧密结合,在提高群众生活质量等方面起了极大的促进作用,故B项正确。]

9.时代精神凝结了物质文明和精神文明建设,中华人民共和国成立后,从“大庆精神”到“两弹一星”精神到“特区精神”再到“载人航天”精神,其说明了( )

A.我国工业化建设的探索成就

B.改革开放的伟大成功实践

C科技进步推动生产关系实现变革

D.中国特色社会主义的探索与成就

D [材料反映的是新中国多个领域的成就,反映了中国特色社会主义的探索与成就,D项正确;A项说法属于其中一个方面,排除;大庆精神是改革开放前的史实,B项说法片面,排除;材料并未体现生产关系实现变革,C项错误。]

10.中共十九届四中全会要求坚定文化自信,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,激发全民族文化创造活力。习近平总书记在纪念甲骨文发现120周年贺信中强调,我们要坚定文化自信,为中华文化传承作出新贡献。由此可知文化自信应该( )

A.实施全民文化创新运动

B.以甲骨文研究为根本

C.重新确立“双百”方针

D.坚持民族性与时代性

D [根据材料“牢牢把握社会主义先进文化前进方向”“激发全民族文化创造活力”“为中华文化传承作出新贡献”等信息可知,坚定文化自信应该做到坚持民族性和时代性,D项正确;A项对文化自信的理解过于片面,B项夸大了甲骨文研究的地位,C项在材料中没有体现,均排除。]

11.阅读下列材料,回答问题。

材料一 法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上……这遗风流传至今即权大于法、有法不依、执法不严、徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二 “中华民国之主权,属于国民全体。”“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。”

——《中华民国临时约法》

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。”

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料四 中国人民把政权掌握在自己的手里,而人民又确确实实有了一个集中行使立法权和行政权的最高权力机关。这是理论与实际一致的一种制度。

——张澜在政协上的讲话

(1)材料一和材料二所述及的法律分别有何特点?试分析《中华民国临时约法》的重要历史意义。

(2)根据材料三,回答1954年《中华人民共和国宪法》体现了哪两大原则?

(3)从材料一到材料四,反映了立法思想上有哪些进步?

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一“法自君出,皇帝‘钦定’法律,皇权置于法律之上”可知君权至上。根据材料二“中华民国之主权,属于国民全体”可知主权在民。第二小问,可从它的性质和对中国民主政治发展的作用来阐述。第(2)问,根据材料三“以工农联盟为基础的人民民主国家”“建立社会主义社会”可概括出它的两大原则,即人民民主和社会主义原则。第(3)问,注意从国家主权和治国标准变化等方面来回答。

[答案] (1)材料一特点:君权至上;材料二特点:主权在民。

意义:是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件,它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,具有反对封建专制制度的进步意义。

(2)人民民主和社会主义原则。

(3)从专制向民主发展;从人民无权向人民主权发展;从人治到法治。

能力提升

12.1954年宪法与《中国人民政治协商会议共同纲领》在内容上的根本不同在于( )

A.规定的国家国体和政体的不同

B.宪法规定了人民的权利和义务

C.社会形态和体现出的原则不同

D.规定权利和义务关系不同

C [1954年宪法是中国第一部社会主义类型的宪法,体现了社会主义和人民民主两大原则。《中国人民政治协商会议共同纲领》是对中国共产党领导的新民主主义革命的经验总结,体现了从新民主主义到社会主义过渡的特点,故选C项。]

13.新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等。这些法制工作的开展( )

A.使国家管理实现了有法可依

B.保障了新民主主义革命完成

C.有利于社会主义制度的确立

D.表明依法治国成为国家意识

D [新中国成立后,不仅要完成民主革命的任务,还面临诸多问题,国家的法律建设才起步,不可能有法可依,故排除A项;“保障了新民主主义革命完成”不符合题意,故排除B项;“有利于社会主义制度的确立”不符合题意,故排除C项;根据材料“新中国成立之初的法制建设任务,一方面是彻底废除国民党时期的旧法,另一方面进行了新法的创建,如起草了《刑法大纲》《诉讼程序通则》《公司法》等”可得出这些法制工作的开展表明依法治国成为国家意识,故D项正确。]

14.下表反映了1978年以来全国人大及其常委会通过的法律和有关法律文件的决定情况(单位:件)。这反映了我国( )

时间

法律

法律文件的决定

合计

第五届人大(1978年2月—1983年6月)

41

19

60

第六届人大(1983年6月—1988年3月)

47

16

63

第七届人大(1988年3月—1993年3月)

60

27

87

第八届人大(1993年3月—1998年3月)

85

32

117

第九届人大(1998年3月—2003年3月)

20

12

32

总计

253

106

359

A.法律法规的贯彻落实还不到位

B.法律法规和政策体系还不完整

C.社会主义法制建设不断健全完善

D.将依法治国方略正式写进宪法

C [改革开放以来,我国有关法律文件越来越多,体现出社会主义法制建设不断健全完善,C项正确;“法律法规的贯彻落实还不到位”在材料中未体现,A项错误;我国法律法规和政策体系较为完善,B项错误;D项仅是单独的一次立法行为,无法体现材料主旨,排除。]

15.(2020·海南卷)中国共产党领导中国人民在社会主义革命和建设的伟大实践中,凝聚成了井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神等各具特色的时代精神。其中,大庆精神产生于20世纪( )

A.一二十年代

B.三四十年代

C.五六十年代

D.七八十年代

C [1959年发现大庆油田,20世纪60年代初进行了举世闻名的石油大会战,结束了中国人依赖洋油的日子,集中体现了“爱国、创业、求实、奉献”的大庆精神,故选C项。]

16.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了( )

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

D [《中华人民共和国宪法修正案》在“爱祖国、爱人民……爱社会主义的公德”中加入“社会主义核心价值观”的相关内容,这一变化体现了社会主义核心价值观与国民教育、精神文明创建的融合,故D项正确;A项与材料内容无关,排除;加强社会主义思想道德建设是发展中国特色社会主义文化的中心环节,排除B项;C项说法过于绝对,排除。]

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1982年宪法修改草案继承了1954年宪法的基本原则,充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验,突出明确了宪法作为国家根本大法的地位,以法律形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,具有最高的法律效力。

——林尚立《当代中国政治形态研究》

材料二 “八二年宪法”颁行以来,“修宪”与社会发展同行。

1988年

增加“私营经济是社会主义公有制的补充”

1993年

将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展”修改为“国家实行社会主义市场经济”“国家加强经济立法,完善宏观调控”

1999年

将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”“在法律规定范围内个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”写进宪法

——摘编自《1954年以后我国宪法的修改历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“1982年宪法继承1954年宪法”的“基本原则”及“国家根本政治制度”分别指什么?并概括1982年宪法颁布的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出在改革开放新阶段,我国对所有制结构有何新认识?并概述1993年和1999年宪法修正案的意义。

[解析] 第(1)问第一小问、第二小问,根据所学知识回答。第三小问,根据材料一“充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验”并结合所学知识回答即可。第(2)问第一小问,根据材料二“个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”和1997年中共十五大内容概括。第二小问,结合材料二“实行社会主义市场经济”“是社会主义市场经济的重要组成部分”“实行依法治国,建设社会主义法治国家”等信息可得出,确保了社会主义市场经济体制的逐步确立,从法律上保障了改革开放的进一步深化;并将“依法治国”以根本大法的形式确定下来。

[答案] (1)原则:人民民主原则和社会主义原则。

政治制度:人民代表大会制度。

意义:社会主义建设时期一部比较完善的宪法;是中国社会转型的法律基石;是中国在历史新时期治国安邦总章程。

(2)新认识:公有制实现形式可以而且应当多样化;非公有制是社会主义市场经济的重要组成部分。

意义:1993年和1999年宪法修正案确保了社会主义市场经济体制的逐步确立,从法律上保障了改革开放的进一步深化;并将“依法治国”以根本大法的形式的确定下来。

1/3

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理