2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第6课从隋唐盛世到五代十国 课件(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第6课从隋唐盛世到五代十国 课件(共48张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 07:41:09 | ||

图片预览

文档简介

从隋唐盛世到五代十国

第六课

隋朝的建立与统一

(1)建立:581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都长安,是为隋文帝。

隋朝的兴亡

隋朝的建立与统一

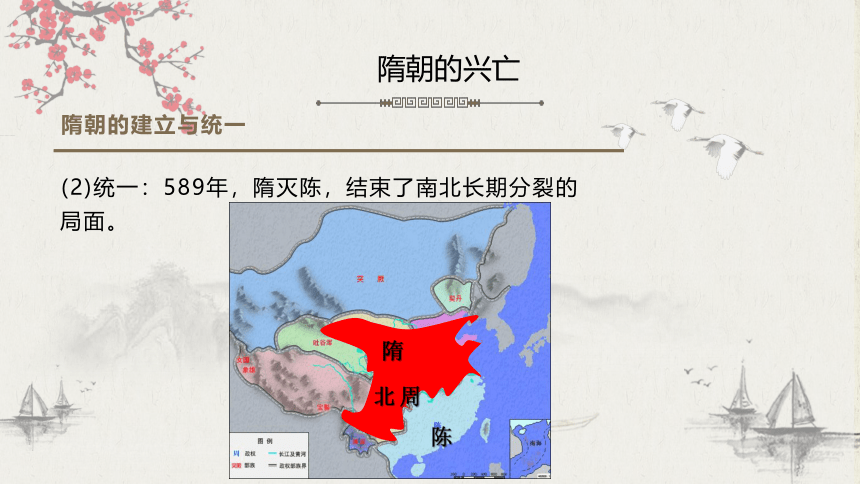

(2)统一:589年,隋灭陈,结束了南北长期分裂的局面。

隋朝的兴亡

北 周

隋

陈

隋朝的建立与统一

“古来得天下之易,未有如隋文帝者。”----赵翼(清)

利用自己特殊地位身份,逼迫年幼皇帝退位,轻而易举夺取政权。

隋朝的兴亡

隋

隋朝的建设

(1)兴建仓库:在长安、洛阳两都和地方广设仓库。

(2)兴建洛阳城。

(3)开通大运河。

隋朝的兴亡

开皇之治

隋朝的建设

隋朝的兴亡

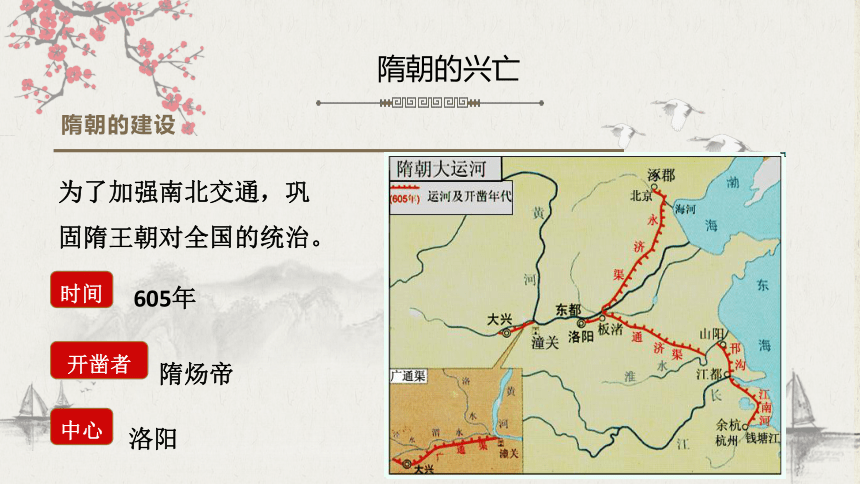

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

时间

605年

开凿者

隋炀帝

中心

洛阳

隋朝的建设

材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料三:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回

——胡增《汴水》

材料二:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

隋朝的兴亡

隋朝的灭亡

(1)原因:隋炀帝大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽。

(2)灭亡: 618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

隋朝的兴亡

隋炀帝(杨广)(604—618年在位)

罄南山之竹,书罪无穷;

决东海之波,流恶难尽。

——瓦岗军讨伐隋炀帝檄文

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

民谣:

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。

琼花

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

大业十四年(618年)隋炀帝在江都被部下杀死。

大业,这个昭示着杨广满腔抱负的年号,最终只过了14四个年头,一个新的王朝继往开来,中国历史即将走向又一个鼎盛的时代

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

史料一 隋朝统一后,政治中心长安和洛阳人口激增,粮食供应不足,而江浙一带“有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并凑”,资源丰富,十分繁华;南方广大地区大小起义又始终不断,隋王朝鞭长莫及。为了进一步控制南方,隋王朝需要修建一条运河来及时运兵以镇压当地的反隋活动。

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

史料二 十五岁以上的丁男要服役,共征发了360万人,同时又从五家抽一人,老人、少年、妇女,担负供应民工的伙食炊事,隋炀帝派有五万名彪形大汉,各执刑杖,作为督促民工劳动的监工。因为负担重,监工督责太急,动不动就毒打,不到一年死者达250万人。

——《开河记》

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

(1)史料一反映了隋朝开通大运河的目的是控制南方,加强统治。

(2)史料二反映了开凿大运河,致使民不聊生。

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

[思考]

(1)根据史料一说明大运河开凿的意义

提示 加强南北的联系,成为南北交通的大动脉;串通几大水系,各区域间可以融合与交流,使中央对南北都能实行有效的控制。

(2)根据史料一、二并结合所学知识,说明怎样认识大运河的开凿。

提示 从客观上看,运河开通后,大大促进了南北经济、文化的交流,成为南北交通的大动脉,对巩固国家统一和促进经济发展有积极的作用。但沉重的徭役造成社会矛盾激化。

唐朝的建立

唐朝的繁荣与民族交融

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

“舟所以比人君,水所以比黎庶,

水能载舟,亦能覆舟。”

——唐太宗

这句话的意思是什么?你能否从所学过的历史知识中举出“载舟”“覆舟”的例子?

答:皇帝好比是船,老百姓好比是水;水能载着船航行,也能把船倾覆。

说明唐太宗对君民关系认识深刻,认识到人民群众的力量的重要性。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

贞观之治

在为皇帝:唐太宗

①经济上:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

②政治上:知人善任,虚怀纳谏。

③表现:在他统治时期,国家出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。

魏征

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

女皇武则天:武则天废唐称帝,改国号为周。成为中国历史上唯一的女皇帝。

在她当权期间,社会经济持续发展。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

公元705年11月,执政15年的女皇武则天病逝她的墓碑,通高7.53米,宽2.l米厚1.49米,但碑中不见唐代所刻一字。

武则天为什么在自己的墓碑上不刻一字?

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

第一种说法认为,武则天立“无字碑”是用以夸耀自己,表示功高德大非文字所能表达。

第二种说法认为,武则天立“无字碑”是因为自知罪孽重大,感到还是不写碑文为好。

第三种说法认为,武则天是一个有自知之明的人,立“无字碑”是聪明之举,功过是非让后人去评论,这是最好的办法。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

唐玄宗

(685~762 年)

唐玄宗名李隆基,又称唐明皇,712 ~ 756年在位。

他统治前期年号:开元

后期年号:天宝

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

开元盛世:唐玄宗选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

唐初,突厥控制了漠北和西域的广大地区,经常对唐朝进行骚扰。贞观年间,唐太宗发兵反击,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

西域

①唐太宗:设置安西都护府

②武则天:设置北庭都护府

回纥:唐玄宗时期册封回纥首领为怀仁可汗;后回纥助唐平定安史之乱

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

东北(靺鞨):唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来。唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王

西南(吐蕃):

(1)唐太宗时期:文成公主入藏,唐蕃和亲。

(2)9世纪中期:唐蕃会盟

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

史料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱身毙。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

史料二 是时,可汗上书恭甚,言:“昔为兄弟,今婿,半子也。陛下若患西戎,子请以兵除之。”

——《新唐书》

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

(1)史料一反映了唐太宗总结隋亡的教训。

(2)史料二反映了唐朝开明的民族政策。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

[思考]

(1)史料一表明唐太宗认识到了什么问题?为此他采取了哪些措施?

提示 问题:认识到老百姓对治国安邦的重要性(人民群众力量的伟大)。

措施:唐太宗重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役;戒奢从简;合并州县;任用贤才,虚心纳谏。

(2)根据材料二说明唐朝时期的民族政策的作用。

提示 民族团结、国家统一、国家兴盛富强,海纳百川,积极吸收先进文明,有利于社会进步。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

原因:开元年间,边疆形势随着版图的拓展日益紧张。唐玄宗,在边境重地增置军镇,加强边防,军镇长官节度使兵力随之扩大。至唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。此时的唐玄宗沉湎于享乐,怠于政事,任人唯亲,朝廷趋于腐败。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

材料:安禄山兼三大兵镇独掌15万的兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。两人因而交恶,而唐玄宗又对此不加干预。安禄山久怀异志,加上手握重兵,就以讨杨之名举兵叛唐。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

(节度使)“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财賦”。

——《新唐书》

唐玄宗开元十年设置节度使,许其率兵镇守边地,致使地方军力日渐强大,渐有凌驾中央之势。天宝年间,边镇兵力达50万,中央兵力则不满8万。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

过程:755年,身兼三个节度使的安禄山在范阳起兵,和他的部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱历时八年,后被唐平定。

安禄山

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

影响:中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃趁机占领河西陇右地区。从此,唐朝由盛转衰。藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

875年,黄巢领导的农民起义爆发,沉重地打击了唐朝的统治。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

起义军虽然一度攻占了长安,最终却被原为义军将领的朱温,与其他藩镇联合镇压了起义。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国的更迭:唐朝灭亡后50多年间,黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。南方各地先后出现吴越、南唐九个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

吴唐吴越前后蜀,南北两汉闽平楚

十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

后周世宗的改革:到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国局面奠定了基础。

1.隋朝初年,按照“存要去闲,并小为大”的原则,把州、郡、县三级制改为州、县两级制,后又改为郡、县两级制。上述改革( )

A.导致封建国家财政开支增大

B.增强地方行政机构的职能

C.削弱世家大族对地方的控制

D.有利于维护大一统的局面

解析:选D。裁撤地方行政机构,有利于削减地方行政开支,加强中央对地方的控制,故D项正确。

2.据记载,贞观年间,商旅野外停留,没有盗贼之忧,监狱常常空置;马牛遍布田野,连年获得丰收,斗米三四钱;往来旅客从山东到沧海,不用自带干粮,可以取给于路。该记载( )

A.说明贞观年间百姓生活富足

B.客观反映了贞观之治的面貌

C.为政要类的记载提供了范例

D.反映了唐初经济的恢复发展

解析:选D。材料反映了贞观年间治安良好、粮食丰收、商品经济发展,反映了唐初经济的恢复发展,故选D项。

3.中国历史上有许多大治之年。唐玄宗统治前期“留心理道,革去弊讹,不六七年,天下大理。”材料中“天下大理”的局面被誉为( )

A.“文景之治” B.“贞观之治”

C.“开元盛世” D.“康乾盛世”

解析:选C。唐玄宗统治前期开创了“开元盛世” 的局面。

4.唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”可见,他特别重视( )

A.对外交往 B.民族关系

C.任用贤才 D.虚心纳谏

解析:选B。材料反映了唐太宗开明平等的民族政策,这反映了他重视发展民族关系的执政理念。

5.唐太宗说:“其(夷狄)情与中夏不殊……四海可使如一家。”下列史实中,与唐太宗直接相关并体现上述观念的是( )

A.将文成公主嫁给松赞干布

B.把金城公主嫁给吐蕃赞普

C.设置驻藏大臣管理西藏

D.设置伊犁将军管辖新疆

解析:选A。根据材料信息“唐太宗”“四海可使如一家”并分析每个选项可知,“将文成公主嫁给松赞干布”体现了唐太宗开明的民族政策,故A项正确。

第六课

隋朝的建立与统一

(1)建立:581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都长安,是为隋文帝。

隋朝的兴亡

隋朝的建立与统一

(2)统一:589年,隋灭陈,结束了南北长期分裂的局面。

隋朝的兴亡

北 周

隋

陈

隋朝的建立与统一

“古来得天下之易,未有如隋文帝者。”----赵翼(清)

利用自己特殊地位身份,逼迫年幼皇帝退位,轻而易举夺取政权。

隋朝的兴亡

隋

隋朝的建设

(1)兴建仓库:在长安、洛阳两都和地方广设仓库。

(2)兴建洛阳城。

(3)开通大运河。

隋朝的兴亡

开皇之治

隋朝的建设

隋朝的兴亡

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

时间

605年

开凿者

隋炀帝

中心

洛阳

隋朝的建设

材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料三:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回

——胡增《汴水》

材料二:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

隋朝的兴亡

隋朝的灭亡

(1)原因:隋炀帝大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽。

(2)灭亡: 618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

隋朝的兴亡

隋炀帝(杨广)(604—618年在位)

罄南山之竹,书罪无穷;

决东海之波,流恶难尽。

——瓦岗军讨伐隋炀帝檄文

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

民谣:

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。

琼花

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

大业十四年(618年)隋炀帝在江都被部下杀死。

大业,这个昭示着杨广满腔抱负的年号,最终只过了14四个年头,一个新的王朝继往开来,中国历史即将走向又一个鼎盛的时代

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

史料一 隋朝统一后,政治中心长安和洛阳人口激增,粮食供应不足,而江浙一带“有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并凑”,资源丰富,十分繁华;南方广大地区大小起义又始终不断,隋王朝鞭长莫及。为了进一步控制南方,隋王朝需要修建一条运河来及时运兵以镇压当地的反隋活动。

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

史料二 十五岁以上的丁男要服役,共征发了360万人,同时又从五家抽一人,老人、少年、妇女,担负供应民工的伙食炊事,隋炀帝派有五万名彪形大汉,各执刑杖,作为督促民工劳动的监工。因为负担重,监工督责太急,动不动就毒打,不到一年死者达250万人。

——《开河记》

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

(1)史料一反映了隋朝开通大运河的目的是控制南方,加强统治。

(2)史料二反映了开凿大运河,致使民不聊生。

隋朝的灭亡

隋朝的兴亡

[思考]

(1)根据史料一说明大运河开凿的意义

提示 加强南北的联系,成为南北交通的大动脉;串通几大水系,各区域间可以融合与交流,使中央对南北都能实行有效的控制。

(2)根据史料一、二并结合所学知识,说明怎样认识大运河的开凿。

提示 从客观上看,运河开通后,大大促进了南北经济、文化的交流,成为南北交通的大动脉,对巩固国家统一和促进经济发展有积极的作用。但沉重的徭役造成社会矛盾激化。

唐朝的建立

唐朝的繁荣与民族交融

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

“舟所以比人君,水所以比黎庶,

水能载舟,亦能覆舟。”

——唐太宗

这句话的意思是什么?你能否从所学过的历史知识中举出“载舟”“覆舟”的例子?

答:皇帝好比是船,老百姓好比是水;水能载着船航行,也能把船倾覆。

说明唐太宗对君民关系认识深刻,认识到人民群众的力量的重要性。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

贞观之治

在为皇帝:唐太宗

①经济上:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简。

②政治上:知人善任,虚怀纳谏。

③表现:在他统治时期,国家出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之治”。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。

魏征

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

女皇武则天:武则天废唐称帝,改国号为周。成为中国历史上唯一的女皇帝。

在她当权期间,社会经济持续发展。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

公元705年11月,执政15年的女皇武则天病逝她的墓碑,通高7.53米,宽2.l米厚1.49米,但碑中不见唐代所刻一字。

武则天为什么在自己的墓碑上不刻一字?

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

第一种说法认为,武则天立“无字碑”是用以夸耀自己,表示功高德大非文字所能表达。

第二种说法认为,武则天立“无字碑”是因为自知罪孽重大,感到还是不写碑文为好。

第三种说法认为,武则天是一个有自知之明的人,立“无字碑”是聪明之举,功过是非让后人去评论,这是最好的办法。

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

唐玄宗

(685~762 年)

唐玄宗名李隆基,又称唐明皇,712 ~ 756年在位。

他统治前期年号:开元

后期年号:天宝

唐朝的盛世

唐朝的繁荣与民族交融

开元盛世:唐玄宗选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

唐初,突厥控制了漠北和西域的广大地区,经常对唐朝进行骚扰。贞观年间,唐太宗发兵反击,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

西域

①唐太宗:设置安西都护府

②武则天:设置北庭都护府

回纥:唐玄宗时期册封回纥首领为怀仁可汗;后回纥助唐平定安史之乱

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

东北(靺鞨):唐玄宗统治时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来。唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王

西南(吐蕃):

(1)唐太宗时期:文成公主入藏,唐蕃和亲。

(2)9世纪中期:唐蕃会盟

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

史料一 唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱身毙。”他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

史料二 是时,可汗上书恭甚,言:“昔为兄弟,今婿,半子也。陛下若患西戎,子请以兵除之。”

——《新唐书》

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

(1)史料一反映了唐太宗总结隋亡的教训。

(2)史料二反映了唐朝开明的民族政策。

唐朝的民族关系

唐朝的繁荣与民族交融

[思考]

(1)史料一表明唐太宗认识到了什么问题?为此他采取了哪些措施?

提示 问题:认识到老百姓对治国安邦的重要性(人民群众力量的伟大)。

措施:唐太宗重视发展农业生产,减轻农民的赋税劳役;戒奢从简;合并州县;任用贤才,虚心纳谏。

(2)根据材料二说明唐朝时期的民族政策的作用。

提示 民族团结、国家统一、国家兴盛富强,海纳百川,积极吸收先进文明,有利于社会进步。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

原因:开元年间,边疆形势随着版图的拓展日益紧张。唐玄宗,在边境重地增置军镇,加强边防,军镇长官节度使兵力随之扩大。至唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。此时的唐玄宗沉湎于享乐,怠于政事,任人唯亲,朝廷趋于腐败。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

材料:安禄山兼三大兵镇独掌15万的兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。两人因而交恶,而唐玄宗又对此不加干预。安禄山久怀异志,加上手握重兵,就以讨杨之名举兵叛唐。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

(节度使)“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财賦”。

——《新唐书》

唐玄宗开元十年设置节度使,许其率兵镇守边地,致使地方军力日渐强大,渐有凌驾中央之势。天宝年间,边镇兵力达50万,中央兵力则不满8万。

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

过程:755年,身兼三个节度使的安禄山在范阳起兵,和他的部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱历时八年,后被唐平定。

安禄山

安史之乱

安史之乱、黄巢起义和五代十国

影响:中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃趁机占领河西陇右地区。从此,唐朝由盛转衰。藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

875年,黄巢领导的农民起义爆发,沉重地打击了唐朝的统治。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

起义军虽然一度攻占了长安,最终却被原为义军将领的朱温,与其他藩镇联合镇压了起义。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡。

唐朝的灭亡

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国的更迭:唐朝灭亡后50多年间,黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。南方各地先后出现吴越、南唐九个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

吴唐吴越前后蜀,南北两汉闽平楚

十国

五代十国

安史之乱、黄巢起义和五代十国

后周世宗的改革:到五代十国后期,后周世宗柴荣顺应当时形势,努力清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来北宋结束五代十国局面奠定了基础。

1.隋朝初年,按照“存要去闲,并小为大”的原则,把州、郡、县三级制改为州、县两级制,后又改为郡、县两级制。上述改革( )

A.导致封建国家财政开支增大

B.增强地方行政机构的职能

C.削弱世家大族对地方的控制

D.有利于维护大一统的局面

解析:选D。裁撤地方行政机构,有利于削减地方行政开支,加强中央对地方的控制,故D项正确。

2.据记载,贞观年间,商旅野外停留,没有盗贼之忧,监狱常常空置;马牛遍布田野,连年获得丰收,斗米三四钱;往来旅客从山东到沧海,不用自带干粮,可以取给于路。该记载( )

A.说明贞观年间百姓生活富足

B.客观反映了贞观之治的面貌

C.为政要类的记载提供了范例

D.反映了唐初经济的恢复发展

解析:选D。材料反映了贞观年间治安良好、粮食丰收、商品经济发展,反映了唐初经济的恢复发展,故选D项。

3.中国历史上有许多大治之年。唐玄宗统治前期“留心理道,革去弊讹,不六七年,天下大理。”材料中“天下大理”的局面被誉为( )

A.“文景之治” B.“贞观之治”

C.“开元盛世” D.“康乾盛世”

解析:选C。唐玄宗统治前期开创了“开元盛世” 的局面。

4.唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”可见,他特别重视( )

A.对外交往 B.民族关系

C.任用贤才 D.虚心纳谏

解析:选B。材料反映了唐太宗开明平等的民族政策,这反映了他重视发展民族关系的执政理念。

5.唐太宗说:“其(夷狄)情与中夏不殊……四海可使如一家。”下列史实中,与唐太宗直接相关并体现上述观念的是( )

A.将文成公主嫁给松赞干布

B.把金城公主嫁给吐蕃赞普

C.设置驻藏大臣管理西藏

D.设置伊犁将军管辖新疆

解析:选A。根据材料信息“唐太宗”“四海可使如一家”并分析每个选项可知,“将文成公主嫁给松赞干布”体现了唐太宗开明的民族政策,故A项正确。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进