第一单元走进化学世界测试卷-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元走进化学世界测试卷-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 80.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 06:29:12 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《走进化学世界》测试卷

一、单选题(共15小题)

1.下列变化过程中,一定发生了化学变化的是( )

A.

蒸馏

B.

升华

C.

爆炸

D.

燃烧

2.下列说法正确的是( )

A.

物质从固态变为气态,一定是发生了化学变化

B.

物质通过加热才能发生的变化一定是物理变化

C.

物质从液态变为该物质的气态一定是物理变化

D.

发光放热的变化一定是化学变化

3.在探究“呼出气体中的二氧化碳是否比空气中的二氧化碳多?”的实验中,将一定量的澄清石灰水分别加入如图两个集气瓶中(集气瓶Ⅰ盛有空气,集气瓶Ⅱ盛有人体呼出的气体),振荡后,观察实验现象。关于这个实验说法正确的是( )

A.

集气瓶Ⅰ盛放的是空气,因此集气瓶Ⅰ没有必要盖玻璃片

B.

现象是集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶Ⅱ中产生白色浑浊

C.

将燃着的木条伸入集气瓶,先熄灭的集气瓶中的二氧化碳多,没必要做这个实验

D.

因为集气瓶Ⅰ中会无明显变化,所以集气瓶Ⅰ中应该稍微多加一些澄清石灰水

4.把一根火柴梗平放在蜡烛火焰中约1s~2s后取出,能观察到( )

A.

与外焰接触部分被烧黑

B.

均匀的变黑

C.

与内焰接触部分被烧黑

D.

与焰心接触部分被烧黑

5.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是(

)

A.

利用电热器取暖

B.

发电厂利用水力发电

C.

在手电筒中使用干电池

D.

利用蜡烛照明

6.厨房中发生的下列现象都属于物理变化的是(

)

A.

食盐结块

蜡烛熔化

B.

铁锅生锈

煤气燃烧

C.

汽油燃烧

滴水成冰

D.

菜被炒焦发黑

牛奶变酸

7.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光

②放出大量的热

③镁条变短

④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据:(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

8.在我们日常生活的下列变化中,属于物理变化的是(

)

A.

人的呼吸作用

B.

燃放烟花

C.

蜡烛燃烧

D.

电灯通电发光

9.科学研究时,判断某变化属于化学变化的依据是(

)

A.

需加热观察现象

B.

发现气体消失

C.

发现固体消失

D.

有其他物质生成

10.某些金属工艺品的外观有银白色的金属光泽,同学们认为它可能和铁一样,有磁性。在讨论时,有同学提出“我们可以先拿磁铁来吸一下”。就“拿磁铁来吸一下”这一过程而言,属于科学探究中的(

)

A.

假设

B.

实验

C.

观察

D.

做出结论

11.加热某种固体时有气体产生,对于这一变化的分析正确的是(

)

A.

是化学变化

B.

可能是物理变化,也可能是化学变化

C.

是物理变化

D.

既不是物理变化,

也不是化学变化

12.下列能量转化的例子中不是由化学变化产生的是(

)

A.

燃起篝火烘烤食物

B.

太阳能热水器烧水

C.

绿色植物的光合作用

D.

煤燃烧发电

13.若在试管中加入2~3

mL液体再加热时,正确的操作顺序是( )

①点燃酒精灯进行加热

②在试管中加入2~3

mL液体

③用试管夹夹在试管的中上部

④将试剂瓶的瓶盖盖好,放回原处

A.

①②③④

B.

③②④①

C.

②④③①

D.

④③②①

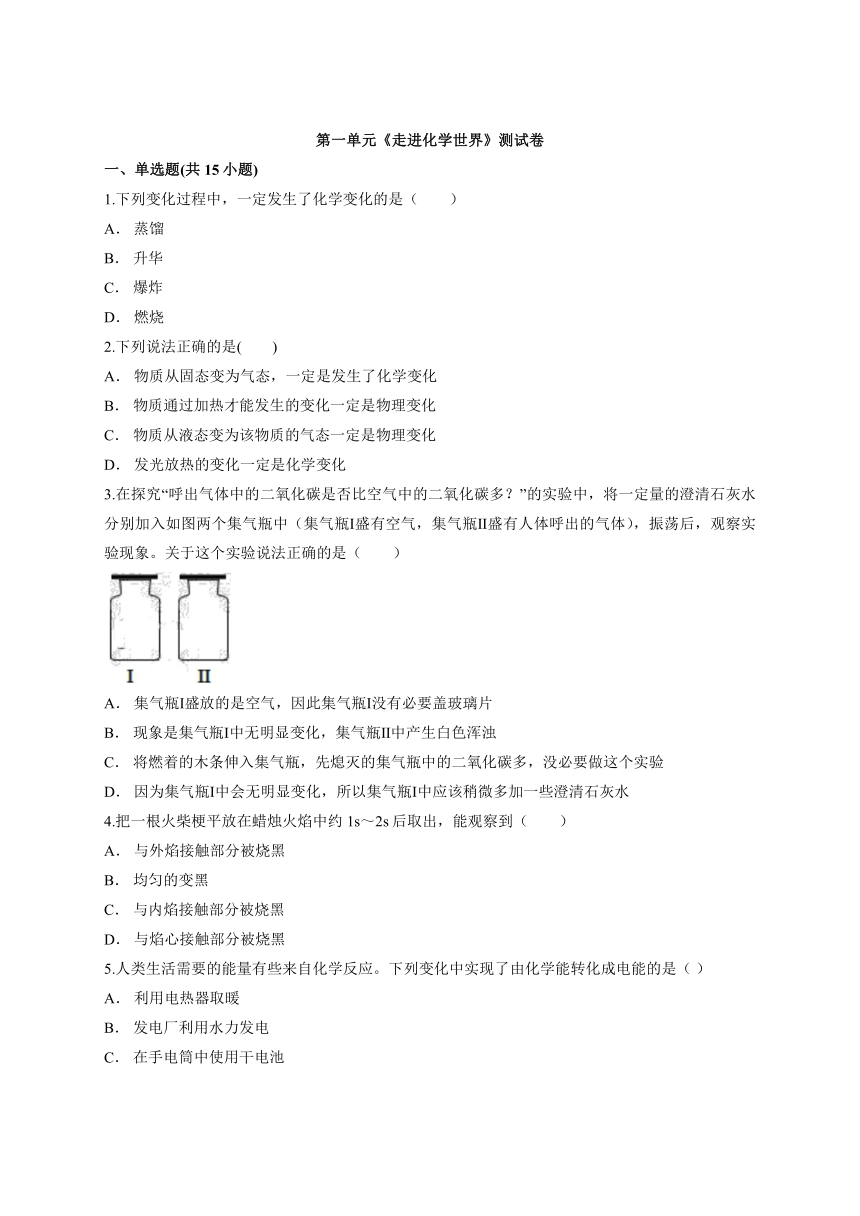

14.下列取用固体药品的操作正确的是

( )

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

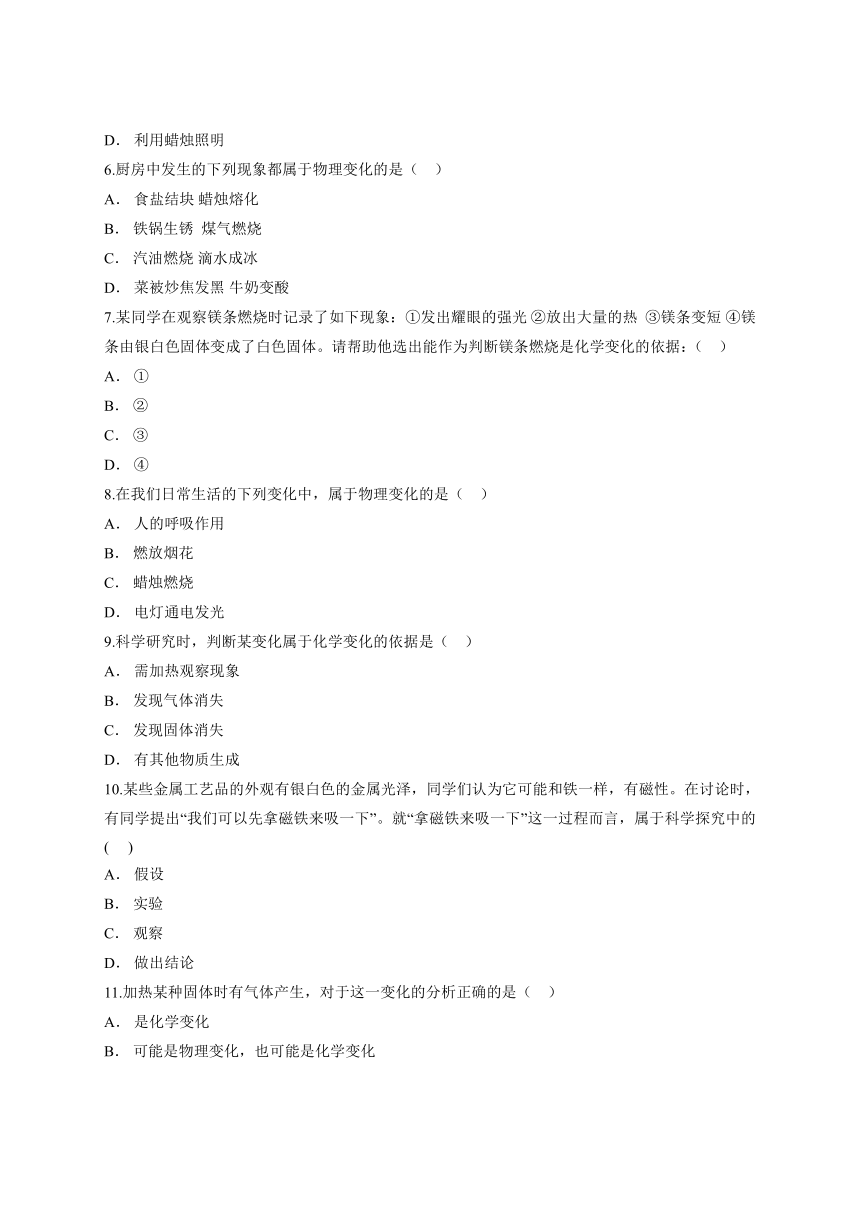

15.点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方(如下图所示),过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了(

)

A.

由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑

B.

挥发的蜡烛遇冷后凝结而成炭黑

C.

蜡烛的燃烧可以不需要氧气参与

D.

蜡烛中含有炭黑

二、填空题(共3小题)

16.下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要_____,细口瓶的塞子要_______________在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好。对其原因的叙述正确的一项是________________(填序号)。

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的__________________。

②先对试管进行__________________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉_______________,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

17.煤气是人们日常生活中的一种重要的燃料,它的主要成分是一氧化碳。一氧化碳是一种没有颜色、没有气味的有毒气体,为了防止煤气中毒,人们有意在煤气里加入少量有强烈刺激性气味的气体——硫醚。当煤气泄露时,人们可以根据硫醚的气味觉察到煤气的泄露,以便及时采取措施。在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小。一氧化碳有毒,因为它能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧。一氧化碳能在空气中燃烧生成二氧化碳。根据阅读回答:

(1)一氧化碳的物理性质有_____________________;

(2)一氧化碳的化学性质有___________________.

18.从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。火焰温度最高的是___________,最亮的是__________,温度最低的是______。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的_______加热。用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层___________,说明蜡烛燃烧时有______________生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变________________,证明蜡烛燃烧时还有_____生成。把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有________色的________生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量_________产生,说明了_______________

答案解析

1.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成;据此分析判断。A.蒸馏过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;B.升华过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;C.爆炸过程中不一定有新物质生成,例如锅炉爆炸就属于物理变化;D.燃烧过程中有新物质生成,属于化学变化。

2.【答案】C

【解析】A.物质从固态变为气态,不一定生成新物质。水加热变为水蒸气就是物理变化,故

A错;B.物质通过加热才能发生的变化不一定是物理变化,如碳酸钙加热生成两种新物质氧化钙和水,是化学变化,所以不能以变化是否需要加热来进行判断;发光放热是一种现象,不应是判断是否有新物质生成的依据,如电灯发光放热时并不生成新物质,是物理变化,故D错;C选项明确了物质从液态变为该物质的气态,所以无新物质生成,是物理变化。

3.【答案】B

【解析】二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,根据题意:向一瓶空气和一瓶呼出气体中各滴入少量澄清石灰水,振荡,发现集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶II中产生白色浑浊现象。可知CO2在呼出气体中含量比在吸入的空气中的含量高,由于只是加入二氧化碳,所以不能判断其中氧气的含量,分析所给选项可以知道选项B是正确的。

4.【答案】A

【解析】蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层,外焰温度最高,温度越高,火柴梗炭化的越快,故与外焰接触部分被烧黑。

5.【答案】C

【解析】A.利用电热器取暖,是电能转化为热能,物理变化;B.发电厂利用水力发电,是机械能转化为电能,属于物理变化;D.利用蜡烛照明,是化学能转化为热能和光能,化学变化;C.在手电筒中使用干电池,化学能转化成电能。

6.【答案】A

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。可以采用排除法逐项筛选,B、D两项中都有新物质生成,均属于化学变化;C.前者汽油燃烧有新物质生成,是化学变化;后者滴水成冰没有新物质生成,是物理变化;只有A项中两者都没有新物质生成,都是物理变化。

7.【答案】D

【解析】化学变化通常伴随的现象是发光、放热、变色、产生气体、生成沉淀等,这些现象常常可以帮助我们判断物质是否发生了化学变化,有上述现象发生,不一定就是化学变化。我们判断化学变化的依据,应抓住它的本质特征,有新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。镁条由银白色固体变成了白色固体,说明生成了新物质。

8.【答案】D

【解析】人的呼吸作用吸入氧气,呼出二氧化碳,属于化学变化,故A错;燃放烟花是物质燃烧,有新物质生成,属于化学变化,故B错;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故C错;电灯通电发光由电能转化为光能,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确。

9.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,判断一个变化是化学变化的根本依据需抓住其本质特征产生新物质,与加热观察无关;有气体生成、有水生成、有沉淀生成,以及发现气体消失、发现固体消失都不能说明产生了新物质;有新物质生成是判断发生化学变化的依据,故选D。

10.【答案】B

【解析】根据叙述可知“我们可以先拿磁铁来吸一下”是一个具体的操作实验过程,在提出问题,假设问题,设计与分析,实验,检验实验,报告与交流的基本环节中应属实验的环节。故选B。

11.【答案】B

【解析】加热某固体有气体产生不一定是化学变化,如冰受热变成水蒸气属于物理变化,故选项A错误;加热某种固体时有气体产生,可能是物理变化,也可能是化学变化,如高锰酸钾加热能生成新的物质是化学变化,

故选项C和D都是错误的;选项B是正确的。

12.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。燃起篝火烘烤食物,是利用燃烧放出的热量,燃烧会生成新物质,属化学变化;太阳能热水器烧水是将太阳能转化为热能,没有新物质生成属物理变化;绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,生成了新物质属化学变化;煤燃烧发电时,燃烧会生成二氧化硫等,生成了新物质属化学变化。故选B。

13.【答案】C

【解析】若在试管中加入2~3

mL液体再加热时,正确的操作顺序是首先在试管中加入2~3

mL液体,将试剂瓶的瓶盖盖好,放回原处,用试管夹夹在试管的中上部,点燃酒精灯进行加热。所以答案应选C。

14.【答案】D

【解析】取用任何化学固体药品,都不能用手接触;大理石是块状固体,应先将试管横放,再用镊子夹取大理石,放入试管口,将试管慢慢直立起来,以免将试管底部撞击破裂;粉末状固体的取用,如氯化钠、二氧化锰粉末,应先将试管倾斜,即一斜二送三直立。故答案应选D。

15.【答案】A

【解析】点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方,过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑,故选择A。

16.【答案】(1)向着手心;倒放(2)A

(3)1/3;预热(4)洗涤

【解析】从细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要向着手心,细口瓶的塞子要倒放在桌面上;用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好是为了平衡气压,方便取下灯帽;用酒精灯加热试管里的液体时,试管里的液体不应超过试管容积的1/3;先对试管进行预热,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热;清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉洗涤,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

17.【答案】(1)没有颜色、没有气味的气体,在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小;

(2)毒性

可燃性

【解析】物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等;化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质。如可燃性、助燃性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等。一氧化碳的物理性质有:没有颜色、没有气味的气体,在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小;一氧化碳的化学性质有毒,因为它能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧。一氧化碳能在空气中燃烧生成二氧化碳。

18.【答案】外焰;内焰;焰心;外焰;水雾;水;浑浊;二氧化碳;黑;炭黑;黑色物质;蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

【解析】根据蜡烛燃烧的现象及性质可知,从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。火焰温度最高的是外焰,最亮的是内焰,温度最低的是焰心。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的外焰加热。用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层水雾,说明蜡烛燃烧时有水生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变浑浊,证明蜡烛燃烧时还有二氧化碳生成。把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有黑色的炭黑生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量黑色物质产生,说明蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

一、单选题(共15小题)

1.下列变化过程中,一定发生了化学变化的是( )

A.

蒸馏

B.

升华

C.

爆炸

D.

燃烧

2.下列说法正确的是( )

A.

物质从固态变为气态,一定是发生了化学变化

B.

物质通过加热才能发生的变化一定是物理变化

C.

物质从液态变为该物质的气态一定是物理变化

D.

发光放热的变化一定是化学变化

3.在探究“呼出气体中的二氧化碳是否比空气中的二氧化碳多?”的实验中,将一定量的澄清石灰水分别加入如图两个集气瓶中(集气瓶Ⅰ盛有空气,集气瓶Ⅱ盛有人体呼出的气体),振荡后,观察实验现象。关于这个实验说法正确的是( )

A.

集气瓶Ⅰ盛放的是空气,因此集气瓶Ⅰ没有必要盖玻璃片

B.

现象是集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶Ⅱ中产生白色浑浊

C.

将燃着的木条伸入集气瓶,先熄灭的集气瓶中的二氧化碳多,没必要做这个实验

D.

因为集气瓶Ⅰ中会无明显变化,所以集气瓶Ⅰ中应该稍微多加一些澄清石灰水

4.把一根火柴梗平放在蜡烛火焰中约1s~2s后取出,能观察到( )

A.

与外焰接触部分被烧黑

B.

均匀的变黑

C.

与内焰接触部分被烧黑

D.

与焰心接触部分被烧黑

5.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是(

)

A.

利用电热器取暖

B.

发电厂利用水力发电

C.

在手电筒中使用干电池

D.

利用蜡烛照明

6.厨房中发生的下列现象都属于物理变化的是(

)

A.

食盐结块

蜡烛熔化

B.

铁锅生锈

煤气燃烧

C.

汽油燃烧

滴水成冰

D.

菜被炒焦发黑

牛奶变酸

7.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光

②放出大量的热

③镁条变短

④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据:(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

8.在我们日常生活的下列变化中,属于物理变化的是(

)

A.

人的呼吸作用

B.

燃放烟花

C.

蜡烛燃烧

D.

电灯通电发光

9.科学研究时,判断某变化属于化学变化的依据是(

)

A.

需加热观察现象

B.

发现气体消失

C.

发现固体消失

D.

有其他物质生成

10.某些金属工艺品的外观有银白色的金属光泽,同学们认为它可能和铁一样,有磁性。在讨论时,有同学提出“我们可以先拿磁铁来吸一下”。就“拿磁铁来吸一下”这一过程而言,属于科学探究中的(

)

A.

假设

B.

实验

C.

观察

D.

做出结论

11.加热某种固体时有气体产生,对于这一变化的分析正确的是(

)

A.

是化学变化

B.

可能是物理变化,也可能是化学变化

C.

是物理变化

D.

既不是物理变化,

也不是化学变化

12.下列能量转化的例子中不是由化学变化产生的是(

)

A.

燃起篝火烘烤食物

B.

太阳能热水器烧水

C.

绿色植物的光合作用

D.

煤燃烧发电

13.若在试管中加入2~3

mL液体再加热时,正确的操作顺序是( )

①点燃酒精灯进行加热

②在试管中加入2~3

mL液体

③用试管夹夹在试管的中上部

④将试剂瓶的瓶盖盖好,放回原处

A.

①②③④

B.

③②④①

C.

②④③①

D.

④③②①

14.下列取用固体药品的操作正确的是

( )

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

15.点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方(如下图所示),过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了(

)

A.

由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑

B.

挥发的蜡烛遇冷后凝结而成炭黑

C.

蜡烛的燃烧可以不需要氧气参与

D.

蜡烛中含有炭黑

二、填空题(共3小题)

16.下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要_____,细口瓶的塞子要_______________在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好。对其原因的叙述正确的一项是________________(填序号)。

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C.减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的__________________。

②先对试管进行__________________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉_______________,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

17.煤气是人们日常生活中的一种重要的燃料,它的主要成分是一氧化碳。一氧化碳是一种没有颜色、没有气味的有毒气体,为了防止煤气中毒,人们有意在煤气里加入少量有强烈刺激性气味的气体——硫醚。当煤气泄露时,人们可以根据硫醚的气味觉察到煤气的泄露,以便及时采取措施。在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小。一氧化碳有毒,因为它能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧。一氧化碳能在空气中燃烧生成二氧化碳。根据阅读回答:

(1)一氧化碳的物理性质有_____________________;

(2)一氧化碳的化学性质有___________________.

18.从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。火焰温度最高的是___________,最亮的是__________,温度最低的是______。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的_______加热。用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层___________,说明蜡烛燃烧时有______________生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变________________,证明蜡烛燃烧时还有_____生成。把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有________色的________生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量_________产生,说明了_______________

答案解析

1.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成;据此分析判断。A.蒸馏过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;B.升华过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化;C.爆炸过程中不一定有新物质生成,例如锅炉爆炸就属于物理变化;D.燃烧过程中有新物质生成,属于化学变化。

2.【答案】C

【解析】A.物质从固态变为气态,不一定生成新物质。水加热变为水蒸气就是物理变化,故

A错;B.物质通过加热才能发生的变化不一定是物理变化,如碳酸钙加热生成两种新物质氧化钙和水,是化学变化,所以不能以变化是否需要加热来进行判断;发光放热是一种现象,不应是判断是否有新物质生成的依据,如电灯发光放热时并不生成新物质,是物理变化,故D错;C选项明确了物质从液态变为该物质的气态,所以无新物质生成,是物理变化。

3.【答案】B

【解析】二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,根据题意:向一瓶空气和一瓶呼出气体中各滴入少量澄清石灰水,振荡,发现集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶II中产生白色浑浊现象。可知CO2在呼出气体中含量比在吸入的空气中的含量高,由于只是加入二氧化碳,所以不能判断其中氧气的含量,分析所给选项可以知道选项B是正确的。

4.【答案】A

【解析】蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层,外焰温度最高,温度越高,火柴梗炭化的越快,故与外焰接触部分被烧黑。

5.【答案】C

【解析】A.利用电热器取暖,是电能转化为热能,物理变化;B.发电厂利用水力发电,是机械能转化为电能,属于物理变化;D.利用蜡烛照明,是化学能转化为热能和光能,化学变化;C.在手电筒中使用干电池,化学能转化成电能。

6.【答案】A

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。可以采用排除法逐项筛选,B、D两项中都有新物质生成,均属于化学变化;C.前者汽油燃烧有新物质生成,是化学变化;后者滴水成冰没有新物质生成,是物理变化;只有A项中两者都没有新物质生成,都是物理变化。

7.【答案】D

【解析】化学变化通常伴随的现象是发光、放热、变色、产生气体、生成沉淀等,这些现象常常可以帮助我们判断物质是否发生了化学变化,有上述现象发生,不一定就是化学变化。我们判断化学变化的依据,应抓住它的本质特征,有新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。镁条由银白色固体变成了白色固体,说明生成了新物质。

8.【答案】D

【解析】人的呼吸作用吸入氧气,呼出二氧化碳,属于化学变化,故A错;燃放烟花是物质燃烧,有新物质生成,属于化学变化,故B错;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故C错;电灯通电发光由电能转化为光能,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确。

9.【答案】D

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,判断一个变化是化学变化的根本依据需抓住其本质特征产生新物质,与加热观察无关;有气体生成、有水生成、有沉淀生成,以及发现气体消失、发现固体消失都不能说明产生了新物质;有新物质生成是判断发生化学变化的依据,故选D。

10.【答案】B

【解析】根据叙述可知“我们可以先拿磁铁来吸一下”是一个具体的操作实验过程,在提出问题,假设问题,设计与分析,实验,检验实验,报告与交流的基本环节中应属实验的环节。故选B。

11.【答案】B

【解析】加热某固体有气体产生不一定是化学变化,如冰受热变成水蒸气属于物理变化,故选项A错误;加热某种固体时有气体产生,可能是物理变化,也可能是化学变化,如高锰酸钾加热能生成新的物质是化学变化,

故选项C和D都是错误的;选项B是正确的。

12.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。燃起篝火烘烤食物,是利用燃烧放出的热量,燃烧会生成新物质,属化学变化;太阳能热水器烧水是将太阳能转化为热能,没有新物质生成属物理变化;绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,生成了新物质属化学变化;煤燃烧发电时,燃烧会生成二氧化硫等,生成了新物质属化学变化。故选B。

13.【答案】C

【解析】若在试管中加入2~3

mL液体再加热时,正确的操作顺序是首先在试管中加入2~3

mL液体,将试剂瓶的瓶盖盖好,放回原处,用试管夹夹在试管的中上部,点燃酒精灯进行加热。所以答案应选C。

14.【答案】D

【解析】取用任何化学固体药品,都不能用手接触;大理石是块状固体,应先将试管横放,再用镊子夹取大理石,放入试管口,将试管慢慢直立起来,以免将试管底部撞击破裂;粉末状固体的取用,如氯化钠、二氧化锰粉末,应先将试管倾斜,即一斜二送三直立。故答案应选D。

15.【答案】A

【解析】点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方,过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑,故选择A。

16.【答案】(1)向着手心;倒放(2)A

(3)1/3;预热(4)洗涤

【解析】从细口瓶倾倒液体时,细口瓶标签的一面要向着手心,细口瓶的塞子要倒放在桌面上;用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好是为了平衡气压,方便取下灯帽;用酒精灯加热试管里的液体时,试管里的液体不应超过试管容积的1/3;先对试管进行预热,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热;清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉洗涤,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

17.【答案】(1)没有颜色、没有气味的气体,在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小;

(2)毒性

可燃性

【解析】物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等;化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质。如可燃性、助燃性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等。一氧化碳的物理性质有:没有颜色、没有气味的气体,在标准状况下,一氧化碳难溶于水,密度为1.25g/L,比空气的密度略小;一氧化碳的化学性质有毒,因为它能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧。一氧化碳能在空气中燃烧生成二氧化碳。

18.【答案】外焰;内焰;焰心;外焰;水雾;水;浑浊;二氧化碳;黑;炭黑;黑色物质;蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

【解析】根据蜡烛燃烧的现象及性质可知,从一支燃着的蜡烛,可观察到很多现象。火焰温度最高的是外焰,最亮的是内焰,温度最低的是焰心。欲使烧杯内的水温度上升较快,则应利用火焰的外焰加热。用一个干烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁上很快有一层水雾,说明蜡烛燃烧时有水生成。把另一个蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,发现杯壁上的石灰水变浑浊,证明蜡烛燃烧时还有二氧化碳生成。把一块碎瓷片放在蜡烛火焰的内焰中,有黑色的炭黑生成,说明内焰燃烧不充分,有部分碳没有被氧化。用一空纸筒罩在烛火的外面,观察到有大量黑色物质产生,说明蜡烛燃烧不充分,可产生黑色炭黑。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件