【备考2022】高考历史一轮 第1讲中华文明的奠基——先秦 导学案(含三年真题)

文档属性

| 名称 | 【备考2022】高考历史一轮 第1讲中华文明的奠基——先秦 导学案(含三年真题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 09:45:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中华文明的奠基——先秦导学案

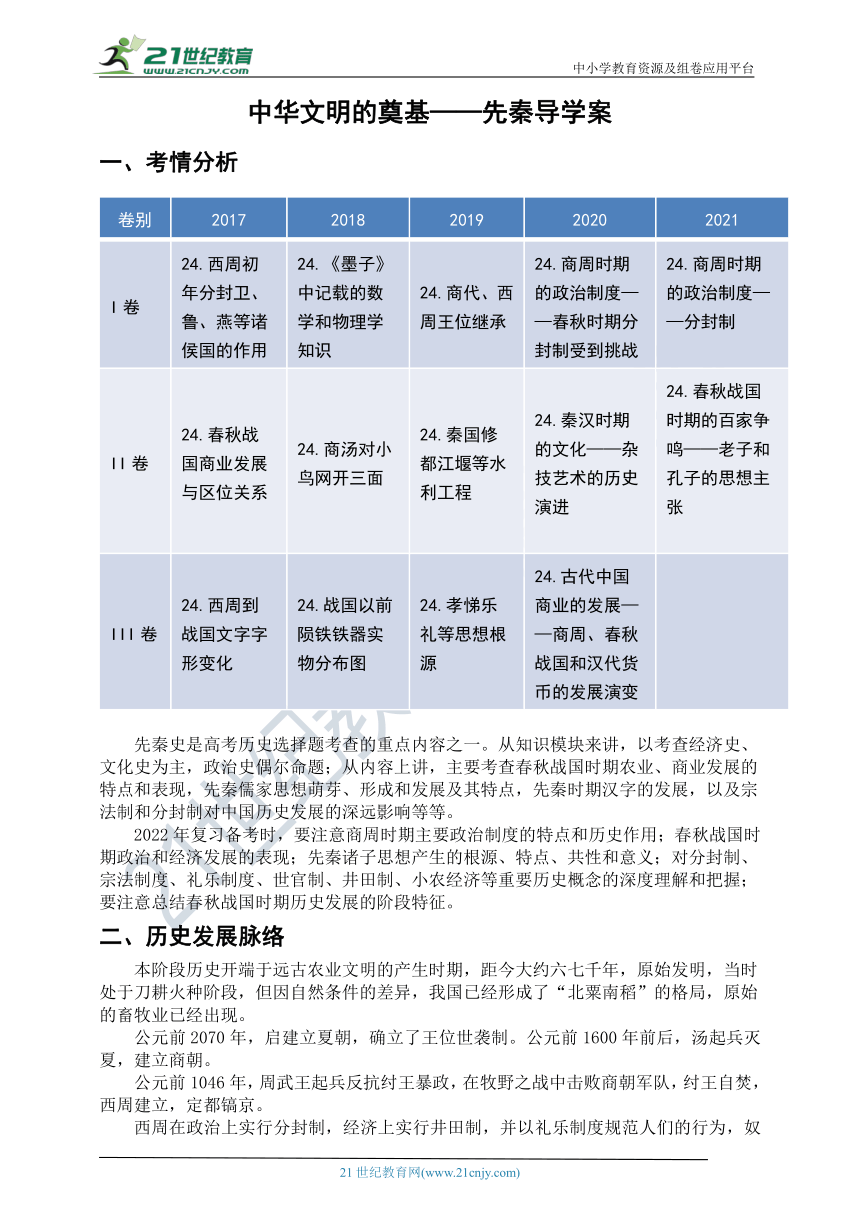

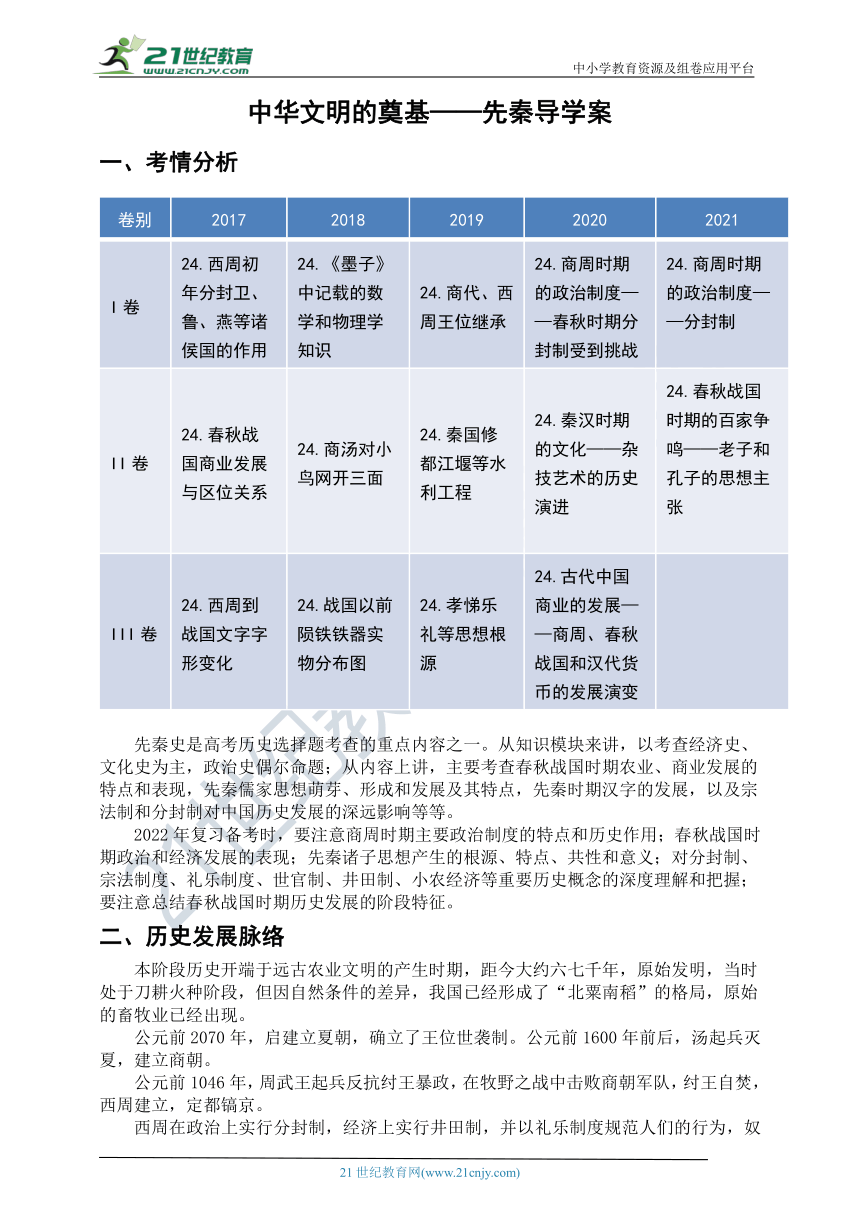

一、考情分析

卷别

2017

2018

2019

2020

2021

I卷

24.西周初年分封卫、鲁、燕等诸侯国的作用

24.《墨子》中记载的数学和物理学知识

24.商代、西周王位继承

24.商周时期的政治制度——春秋时期分封制受到挑战

24.商周时期的政治制度——分封制

II卷

24.春秋战国商业发展与区位关系

24.商汤对小鸟网开三面

24.秦国修都江堰等水利工程

24.秦汉时期的文化——杂技艺术的历史演进

24.春秋战国时期的百家争鸣——老子和孔子的思想主张

III卷

24.西周到战国文字字形变化

24.战国以前陨铁铁器实物分布图

24.孝悌乐礼等思想根源

24.古代中国商业的发展——商周、春秋战国和汉代货币的发展演变

先秦史是高考历史选择题考查的重点内容之一。从知识模块来讲,以考查经济史、文化史为主,政治史偶尔命题;从内容上讲,主要考查春秋战国时期农业、商业发展的特点和表现,先秦儒家思想萌芽、形成和发展及其特点,先秦时期汉字的发展,以及宗法制和分封制对中国历史发展的深远影响等等。

2022年复习备考时,要注意商周时期主要政治制度的特点和历史作用;春秋战国时期政治和经济发展的表现;先秦诸子思想产生的根源、特点、共性和意义;对分封制、宗法制度、礼乐制度、世官制、井田制、小农经济等重要历史概念的深度理解和把握;要注意总结春秋战国时期历史发展的阶段特征。

二、历史发展脉络

本阶段历史开端于远古农业文明的产生时期,距今大约六七千年,原始发明,当时处于刀耕火种阶段,但因自然条件的差异,我国已经形成了“北粟南稻”的格局,原始的畜牧业已经出现。

公元前2070年,启建立夏朝,确立了王位世袭制。公元前1600年前后,汤起兵灭夏,建立商朝。

公元前1046年,周武王起兵反抗纣王暴政,在牧野之战中击败商朝军队,纣王自焚,西周建立,定都镐京。

西周在政治上实行分封制,经济上实行井田制,并以礼乐制度规范人们的行为,奴隶制出现了繁荣局面。

西周后期,政治腐败,西方少数民族犬戎攻入镐京,杀死周幽王,西周灭亡,周平王即位,并迁都洛邑,东周开始。

东周分春秋(公元前770年~公元前476年)和战国(公元前475年~公元前221年)两个时期,是我国由奴隶制时代向封建时代的过渡时期。春秋时期,周王失去了“天下共主”的地位,分封制、井田制和礼乐制度都遭到破坏,出现了大国争霸局面,先后出现了“春秋五霸”;战国时期,变法运动兴起,封建制度逐渐确立,在兼并战争中,出现了“战国七雄”。

战国后期,秦国通过商鞅变法强大起来,实力超过东方六国。从公元前230年到公元前221年,秦国发动了十年灭国战争,先后消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了国家统一,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家。

三、历史阶段特征

一、商周时期历史发展阶段特征

1.政治上:奴隶社会的形成、发展、鼎盛时期。以血缘关系为纽带形成国家政治机构,神权与王权相结合,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.经济上:农业上基本上处于石器锄耕阶段,开始兴修水利,实行井田制,使用奴隶集体耕作;手工业方面青铜冶炼业比较发达;职业商人出现,但工商业为官府控制。

3.文化上:商代甲骨文是比较成熟的文字,西周时发展成为金文;西周盛行礼乐文化。

二、春秋战国时期历史发展阶段特征

1.政治上:由奴隶社会向封建社会转型。周天子势力衰微,诸侯割据争霸,分封制破坏;诸侯各国纷纷变法,确立封建土地私有制,封建专制主义中央集权制度初步形成;国家由分裂到逐步走向统一。

2.经济上:铁器和牛耕出现,生产力显著提高;井田制逐步瓦解,封建地主土地所有制确立;精耕细作的小农经济逐渐形成;封建经济初步发展,独立的手工业者和商人出现,“工商食官”被打破。

3.文化上:思想上出现百家争鸣,以儒、墨、道、法为代表诸子百家共同构造了中华民族传统文化的基础;私学兴起,学术下移;天文、历法、医学、等科学技术有了发展;文学上,《诗经》、楚辞代表了当时的文学成就。

4.民族关系上:华夏族与周边游牧民族接触频繁,出现了民族融合的第一个高潮,为汉族的产生奠定了基础。

四、核心考点梳理

(一)思想上的“百家争鸣”

1.“百家争鸣”局面的形成

(1)背景:“百家争鸣”局面的出现有着深刻的社会因素。

①时代大变革:经济上井田制瓦解,封建土地私有制确立;政治上,周王室衰微,传统的政治秩序崩溃。

②士阶层崛起:一批拥有文化知识的底层士人在政治活动中活跃起来,他们四处游说、讲学,促进了文化觉醒。

③私学兴起:私学出现,“学在官府”的局面被打破。

④在社会大动荡、大变革中,不同阶层、不同派别的代表人物,提出各种问题与见解,涌现出许多开创性的学术大师,形成了思想领域的百家争鸣局面。

2.孔子、孟子、荀子与儒家思想的形成

(1)孔子:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。

政治思想:提出“仁”、“礼”学说,主张建立一个礼乐文明的社会;注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

教育思想:开创中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展,因材施教,有教无类;提出了许多行之有效的教育教学方法。

(2)孟子:战国儒家学派的重要代表,被尊为“亚圣”,继承并发展了孔子学说,著有《孟子》一书。

主要思想:发挥孔子“德治”思想,建立了系统的政治学说——“仁政”学说;提出“民贵君轻”的民本思想;在人性论上,主张“性善论”;倡导“养浩然之气”的人格精神。

(3)荀子:战国末期儒家另一重要代表,广泛吸收各家思想精华,丰富了早期儒家的思想内容、成为儒家思想“集大成者”,著有《荀子》一书。

主要思想:提出“天行有常”和“制天命而用之”的唯物论观点;主张“性恶论”;政治上主张礼法并用。

孔子创立儒学之后,经孟子、荀子对儒家思想的总结

和改造,儒学体系更加完整。战国后期,儒学成为诸子百家中显学之一。

(4)先秦儒学的特点:核心是仁和仁政,具有显著的民本倾向;重视教化的作用。

3.老子和庄子的道家思想

(1)老子:春秋末期楚人。提出世界本源是道;顺应自然,无为而治;丰富的辩证法思想。

(2)庄子:提出“齐物”论;主张精神自由。

4.墨子和墨家思想

小生产者的代表。主张兼爱、非攻、尚贤和节用。

5.韩非和法家思想

韩非子,韩国贵族。主张根据时代变化进行改革;提出以法治国;要求建立和加强君主专制中央集权。

(二)科技和文学艺术成就

1.

科技成就

战国时期发现了磁石指南的特性,并制出了指南车;墨子中记载了大量的物理学、数学等成就;天文学上方面,世界上最早的日食、月食和哈雷彗星记录,世界上最早的天文学专著《甘石星经》

;历法上,编制了农历二十四节气。

2.汉字起源

起源于图画,原始文字大多是象形文字;商朝时汉字已成完整体系,有甲骨文和金文;甲骨文是已知最早的成熟汉字。

3.《诗经》

是我国最早的一部诗歌总集,汇集了西周到春秋时期的诗歌,共计305首。它分风、雅、颂三部分,采用四言体。其中民间歌谣“国风”是精华部分。

《诗经》经孔子整理编定,奠定了中国古典文学现实主义的基础,被后世奉为儒家经典(“五经”之一)。

4.“楚辞”

是战国时期屈原等人采用楚国方言,吸收南方民歌精华,开创的一种新体诗歌(又称“骚体”),句式自由灵活。《楚辞》具有浓郁的楚国地方特色及神话色彩,也是我国古代浪漫主义文学的源头。

5.

绘画

战国时期的《人物龙凤图》《人物驭龙图》标志绘画成熟。

五、【实战练习——三年真题】

1、(2021年全国甲卷24)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化

B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度

D.得到统治者的积极支持

2、(2021年全国乙卷24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

3、(2020年全国I卷24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

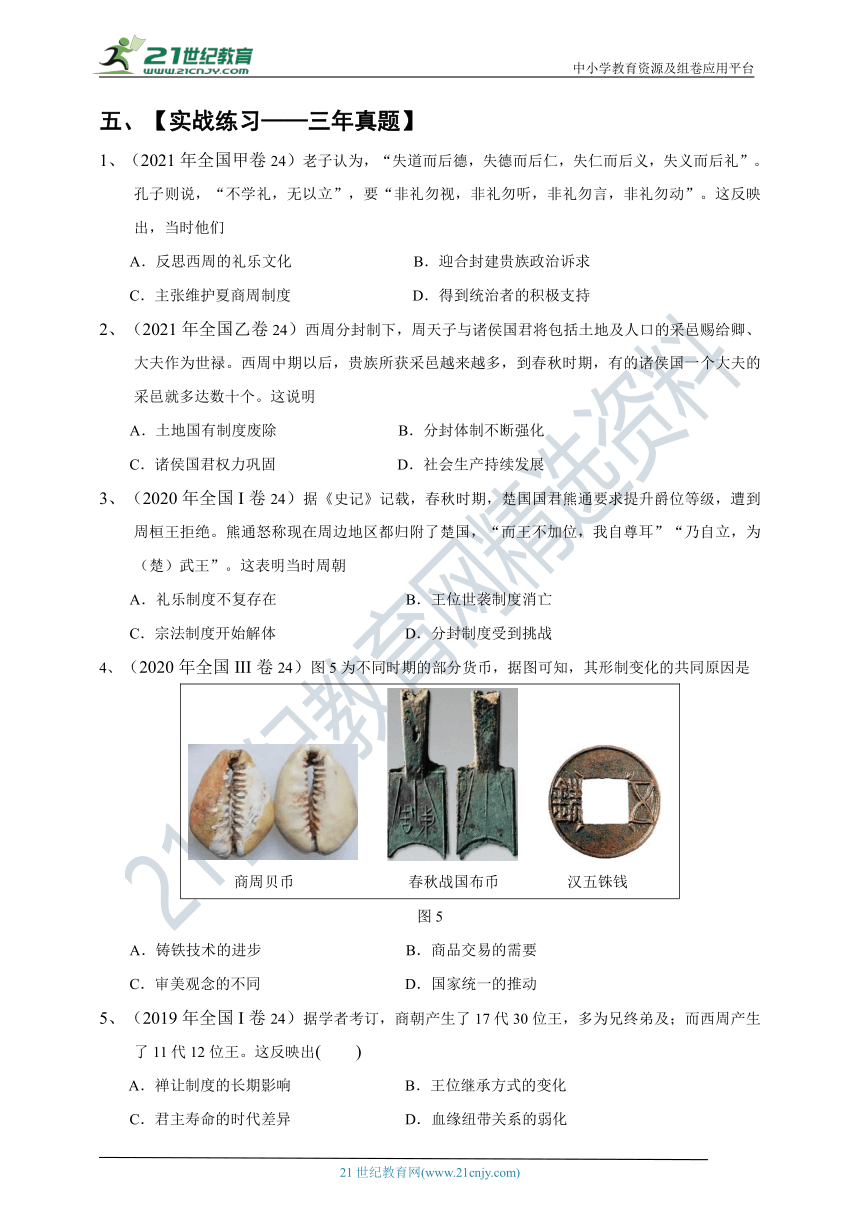

4、(2020年全国III卷24)图5为不同时期的部分货币,据图可知,其形制变化的共同原因是

(?http:?/??/??/??)

(?http:?/??/??/??)

(?http:?/??/??/??)商周贝币

春秋战国布币

汉五铢钱

图5

A.铸铁技术的进步

B.商品交易的需要

C.审美观念的不同

D.国家统一的推动

5、(2019年全国I卷24)据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

6、(2019年全国II卷24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )

A.公田制度逐渐完善

B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅

D.国家组织能力强大

7、(2019年全国III卷24)“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制

B.禅让制

C.郡县制

D.察举制

8、(2020年全国III卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二

公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。(7分)

1、【答案】A

【解析】题干大意是:老子认为,没有了无为而治的道就要能依靠管理者的美好品德,若品德做不到完美就需要领导者有对他人的仁慈,领导者做不到仁慈就需要下属有忠实于事业和恩情的义气,下属没有忠诚义气就只好用行为规范来制约,而孔子认为不学礼就不懂得怎样安身立命,要做到不符合礼制规定的,不能看、不能听、不能说,不能动,二人生活在春秋时期,其主张都是对周礼的反思,看到了周礼对于维护统治的作用,故选A项;老子和孔子的主张都是认为周礼对于维护统治有一定的积极意义,但是他们所述周礼是西周时期的,这并不能满足封建贵族在春秋时期追求富国强民、实现成就霸业理想的政治诉求,排除B项;二人的主张是面对社会动荡和诸侯争霸现实的积极回应,而并不是说要维护夏商周的制度,排除C项;老子和孔子的主张都有对周礼不同程度的认可,而当时的统治者恰恰是僭越礼乐制度的,所以其主张都没能得到统治者的积极支持,排除D项。

2、【答案】D

【解析】分封制下,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期出现了铁农具,导致生产力大大提高,所以诸侯国的采邑能够经营得很好,故选D项;土地国有制是在战国时期在一些诸侯国被废除的,而且题干仅提到了采邑数量的增多,没有提及所有制的改变,排除A项;分封制在春秋时期开始逐步瓦解,而不是不断强化,排除B项;题干强调的是诸侯国大夫的采邑越来越多,实力逐渐增强,将会危及诸侯国君权力,所以诸侯国君权力巩固是不符合史实的,排除C项。

3、【答案】D

【解析】分封制下诸侯的爵位是周天子授予的,材料“乃自立,为(楚)武王”,楚国国君自立为王的做法破坏分封制,分封制度受到挑战,故选D项;材料楚国国君自立为王的做法属于个别现象,不能推断出礼乐制度不复存在,排除A项;材料周天子和楚国国君的王位仍然是世袭的,排除B项;材料楚国国君与周天子没有宗法血缘关系,也无法推断是“开始”,排除C项。

4、【答案】B

【解析】据材料可知货币由自然货币(贝币)向人工货币(布币)转变,由杂乱形态(春秋战国布币)向统一形态(圆形方孔)转变,自然货币无法满足商品交易扩大的需要,杂乱货币不利于贸易的开展,因此随着商品交易的需要,货币形制发生变化,故选B项;据所学春秋战国布币是铜币,而商周是贝币,与铸铁技术进步无关,排除A项;材料中货币形制的变化主要是因为商品交易发展的需要,与审美观念不同无关,排除C项;春秋战国社会战乱不断,国家并没有统一,排除D项。

5、【答案】B

【解析】据材料“商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王”说明西周王位更替时间相比商朝较长,这是因为西周确立宗法制,实行嫡长子继承制,王位继承方式产生变化,故选B项;禅让制强调选贤举能而不是“兄终弟及”,排除

A项;王位世袭与君主寿命无关,排除

C项;材料的“兄终弟及”和父子相传都是体现血缘且西周宗法制其核心是嫡长子继承制,说明血缘纽带关系是强化而非弱化,排除D项。

6、【答案】D

【解析】由材料“战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等”可知商鞅变法后秦国建立了集权统治,推动国家组织人力、物力、财力开展大规模的经济建设,故选D项;战国后期,井田制遭破坏,封建土地私有制逐步确立,公田制度是受到破坏而非完善,排除A项;战国时期铁农具推广,秦汉时期得以普及,排除B项;秦统一六国后修筑驰道直道,加强了交通运输,排除C项。

7、【答案】A

【解析】“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”里面的“孝”“悌”“乐”“礼”都是宗法制的内容和服务于宗法制的内容,故选A项;“禅让制”更强调继任者的“才”,不强调“血缘”,不会突出“孝”“悌”,排除B项;“郡县制”是一种中央对地方管理制度,和伦理道德无关,排除C项;“察举制”里的一项内容是“孝”,但其制度本身是服务于君主专制即服务于宗法制的,排除D项。

8、【答案】(1)西周:建立在分封制基础之上,建有宗庙和社稷;国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;有城墙等防御设施。

古希腊:公民享有参政权;建有神庙、广场、城墙等设施;小国寡民,以城市为中心。

(2)条件:独特的自然地理环境;发达的贸易;独立自治的传统。

(3)影响:开发了边远地区,扩大了统治区域;奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;为中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

【解析】(1)第一小问西周时期的都城特点,根据材料一“在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建‘城’,‘国人’居于城内”得出建立在分封制基础之上;由材料一“都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征”得出建有宗庙和社稷;从材料一“他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人”得出国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;依据材料一“建高墙”得出有城墙等防御设施。第二小问古希腊城邦的特点,根据材料二“人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行”得出公民享有参政权;由材料二“建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心”可知建有神庙、广场、城墙等设施;从材料二“城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。”得出小国寡民,以城市为中心。

(2)历史条件,据材料结合所学从政治、经济、地理环境等方面思考,据材料二“为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上”结合所学古希腊环海、多岛、多山的地理环境可知独特的自然地理环境;由材料二“周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础”结合所学雅典工商业经济发达可知发达的贸易;从材料二“人民凭看对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行”结合所学雅典民主政治的确立得出独立自治的传统。

(3)影响,据材料一“在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建‘城’”可知开发了边远地区,扩大了统治区域;由材料一“‘国人’居于城内,‘野人’居于城外,他们都享有一定的政治权利”结合所学中国是统一多民族国家可知奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;从材料一“‘国’指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征”结合所学儒家思想以周朝为模范且成为传统中国主流思想得出礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;材料一“秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统”说明中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中华文明的奠基——先秦导学案

一、考情分析

卷别

2017

2018

2019

2020

2021

I卷

24.西周初年分封卫、鲁、燕等诸侯国的作用

24.《墨子》中记载的数学和物理学知识

24.商代、西周王位继承

24.商周时期的政治制度——春秋时期分封制受到挑战

24.商周时期的政治制度——分封制

II卷

24.春秋战国商业发展与区位关系

24.商汤对小鸟网开三面

24.秦国修都江堰等水利工程

24.秦汉时期的文化——杂技艺术的历史演进

24.春秋战国时期的百家争鸣——老子和孔子的思想主张

III卷

24.西周到战国文字字形变化

24.战国以前陨铁铁器实物分布图

24.孝悌乐礼等思想根源

24.古代中国商业的发展——商周、春秋战国和汉代货币的发展演变

先秦史是高考历史选择题考查的重点内容之一。从知识模块来讲,以考查经济史、文化史为主,政治史偶尔命题;从内容上讲,主要考查春秋战国时期农业、商业发展的特点和表现,先秦儒家思想萌芽、形成和发展及其特点,先秦时期汉字的发展,以及宗法制和分封制对中国历史发展的深远影响等等。

2022年复习备考时,要注意商周时期主要政治制度的特点和历史作用;春秋战国时期政治和经济发展的表现;先秦诸子思想产生的根源、特点、共性和意义;对分封制、宗法制度、礼乐制度、世官制、井田制、小农经济等重要历史概念的深度理解和把握;要注意总结春秋战国时期历史发展的阶段特征。

二、历史发展脉络

本阶段历史开端于远古农业文明的产生时期,距今大约六七千年,原始发明,当时处于刀耕火种阶段,但因自然条件的差异,我国已经形成了“北粟南稻”的格局,原始的畜牧业已经出现。

公元前2070年,启建立夏朝,确立了王位世袭制。公元前1600年前后,汤起兵灭夏,建立商朝。

公元前1046年,周武王起兵反抗纣王暴政,在牧野之战中击败商朝军队,纣王自焚,西周建立,定都镐京。

西周在政治上实行分封制,经济上实行井田制,并以礼乐制度规范人们的行为,奴隶制出现了繁荣局面。

西周后期,政治腐败,西方少数民族犬戎攻入镐京,杀死周幽王,西周灭亡,周平王即位,并迁都洛邑,东周开始。

东周分春秋(公元前770年~公元前476年)和战国(公元前475年~公元前221年)两个时期,是我国由奴隶制时代向封建时代的过渡时期。春秋时期,周王失去了“天下共主”的地位,分封制、井田制和礼乐制度都遭到破坏,出现了大国争霸局面,先后出现了“春秋五霸”;战国时期,变法运动兴起,封建制度逐渐确立,在兼并战争中,出现了“战国七雄”。

战国后期,秦国通过商鞅变法强大起来,实力超过东方六国。从公元前230年到公元前221年,秦国发动了十年灭国战争,先后消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了国家统一,建立了历史上第一个统一的多民族的封建国家。

三、历史阶段特征

一、商周时期历史发展阶段特征

1.政治上:奴隶社会的形成、发展、鼎盛时期。以血缘关系为纽带形成国家政治机构,神权与王权相结合,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.经济上:农业上基本上处于石器锄耕阶段,开始兴修水利,实行井田制,使用奴隶集体耕作;手工业方面青铜冶炼业比较发达;职业商人出现,但工商业为官府控制。

3.文化上:商代甲骨文是比较成熟的文字,西周时发展成为金文;西周盛行礼乐文化。

二、春秋战国时期历史发展阶段特征

1.政治上:由奴隶社会向封建社会转型。周天子势力衰微,诸侯割据争霸,分封制破坏;诸侯各国纷纷变法,确立封建土地私有制,封建专制主义中央集权制度初步形成;国家由分裂到逐步走向统一。

2.经济上:铁器和牛耕出现,生产力显著提高;井田制逐步瓦解,封建地主土地所有制确立;精耕细作的小农经济逐渐形成;封建经济初步发展,独立的手工业者和商人出现,“工商食官”被打破。

3.文化上:思想上出现百家争鸣,以儒、墨、道、法为代表诸子百家共同构造了中华民族传统文化的基础;私学兴起,学术下移;天文、历法、医学、等科学技术有了发展;文学上,《诗经》、楚辞代表了当时的文学成就。

4.民族关系上:华夏族与周边游牧民族接触频繁,出现了民族融合的第一个高潮,为汉族的产生奠定了基础。

四、核心考点梳理

(一)思想上的“百家争鸣”

1.“百家争鸣”局面的形成

(1)背景:“百家争鸣”局面的出现有着深刻的社会因素。

①时代大变革:经济上井田制瓦解,封建土地私有制确立;政治上,周王室衰微,传统的政治秩序崩溃。

②士阶层崛起:一批拥有文化知识的底层士人在政治活动中活跃起来,他们四处游说、讲学,促进了文化觉醒。

③私学兴起:私学出现,“学在官府”的局面被打破。

④在社会大动荡、大变革中,不同阶层、不同派别的代表人物,提出各种问题与见解,涌现出许多开创性的学术大师,形成了思想领域的百家争鸣局面。

2.孔子、孟子、荀子与儒家思想的形成

(1)孔子:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。

政治思想:提出“仁”、“礼”学说,主张建立一个礼乐文明的社会;注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

教育思想:开创中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展,因材施教,有教无类;提出了许多行之有效的教育教学方法。

(2)孟子:战国儒家学派的重要代表,被尊为“亚圣”,继承并发展了孔子学说,著有《孟子》一书。

主要思想:发挥孔子“德治”思想,建立了系统的政治学说——“仁政”学说;提出“民贵君轻”的民本思想;在人性论上,主张“性善论”;倡导“养浩然之气”的人格精神。

(3)荀子:战国末期儒家另一重要代表,广泛吸收各家思想精华,丰富了早期儒家的思想内容、成为儒家思想“集大成者”,著有《荀子》一书。

主要思想:提出“天行有常”和“制天命而用之”的唯物论观点;主张“性恶论”;政治上主张礼法并用。

孔子创立儒学之后,经孟子、荀子对儒家思想的总结

和改造,儒学体系更加完整。战国后期,儒学成为诸子百家中显学之一。

(4)先秦儒学的特点:核心是仁和仁政,具有显著的民本倾向;重视教化的作用。

3.老子和庄子的道家思想

(1)老子:春秋末期楚人。提出世界本源是道;顺应自然,无为而治;丰富的辩证法思想。

(2)庄子:提出“齐物”论;主张精神自由。

4.墨子和墨家思想

小生产者的代表。主张兼爱、非攻、尚贤和节用。

5.韩非和法家思想

韩非子,韩国贵族。主张根据时代变化进行改革;提出以法治国;要求建立和加强君主专制中央集权。

(二)科技和文学艺术成就

1.

科技成就

战国时期发现了磁石指南的特性,并制出了指南车;墨子中记载了大量的物理学、数学等成就;天文学上方面,世界上最早的日食、月食和哈雷彗星记录,世界上最早的天文学专著《甘石星经》

;历法上,编制了农历二十四节气。

2.汉字起源

起源于图画,原始文字大多是象形文字;商朝时汉字已成完整体系,有甲骨文和金文;甲骨文是已知最早的成熟汉字。

3.《诗经》

是我国最早的一部诗歌总集,汇集了西周到春秋时期的诗歌,共计305首。它分风、雅、颂三部分,采用四言体。其中民间歌谣“国风”是精华部分。

《诗经》经孔子整理编定,奠定了中国古典文学现实主义的基础,被后世奉为儒家经典(“五经”之一)。

4.“楚辞”

是战国时期屈原等人采用楚国方言,吸收南方民歌精华,开创的一种新体诗歌(又称“骚体”),句式自由灵活。《楚辞》具有浓郁的楚国地方特色及神话色彩,也是我国古代浪漫主义文学的源头。

5.

绘画

战国时期的《人物龙凤图》《人物驭龙图》标志绘画成熟。

五、【实战练习——三年真题】

1、(2021年全国甲卷24)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们

A.反思西周的礼乐文化

B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度

D.得到统治者的积极支持

2、(2021年全国乙卷24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

3、(2020年全国I卷24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

4、(2020年全国III卷24)图5为不同时期的部分货币,据图可知,其形制变化的共同原因是

(?http:?/??/??/??)

(?http:?/??/??/??)

(?http:?/??/??/??)商周贝币

春秋战国布币

汉五铢钱

图5

A.铸铁技术的进步

B.商品交易的需要

C.审美观念的不同

D.国家统一的推动

5、(2019年全国I卷24)据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

6、(2019年全国II卷24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )

A.公田制度逐渐完善

B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅

D.国家组织能力强大

7、(2019年全国III卷24)“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制

B.禅让制

C.郡县制

D.察举制

8、(2020年全国III卷41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二

公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。(7分)

1、【答案】A

【解析】题干大意是:老子认为,没有了无为而治的道就要能依靠管理者的美好品德,若品德做不到完美就需要领导者有对他人的仁慈,领导者做不到仁慈就需要下属有忠实于事业和恩情的义气,下属没有忠诚义气就只好用行为规范来制约,而孔子认为不学礼就不懂得怎样安身立命,要做到不符合礼制规定的,不能看、不能听、不能说,不能动,二人生活在春秋时期,其主张都是对周礼的反思,看到了周礼对于维护统治的作用,故选A项;老子和孔子的主张都是认为周礼对于维护统治有一定的积极意义,但是他们所述周礼是西周时期的,这并不能满足封建贵族在春秋时期追求富国强民、实现成就霸业理想的政治诉求,排除B项;二人的主张是面对社会动荡和诸侯争霸现实的积极回应,而并不是说要维护夏商周的制度,排除C项;老子和孔子的主张都有对周礼不同程度的认可,而当时的统治者恰恰是僭越礼乐制度的,所以其主张都没能得到统治者的积极支持,排除D项。

2、【答案】D

【解析】分封制下,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期出现了铁农具,导致生产力大大提高,所以诸侯国的采邑能够经营得很好,故选D项;土地国有制是在战国时期在一些诸侯国被废除的,而且题干仅提到了采邑数量的增多,没有提及所有制的改变,排除A项;分封制在春秋时期开始逐步瓦解,而不是不断强化,排除B项;题干强调的是诸侯国大夫的采邑越来越多,实力逐渐增强,将会危及诸侯国君权力,所以诸侯国君权力巩固是不符合史实的,排除C项。

3、【答案】D

【解析】分封制下诸侯的爵位是周天子授予的,材料“乃自立,为(楚)武王”,楚国国君自立为王的做法破坏分封制,分封制度受到挑战,故选D项;材料楚国国君自立为王的做法属于个别现象,不能推断出礼乐制度不复存在,排除A项;材料周天子和楚国国君的王位仍然是世袭的,排除B项;材料楚国国君与周天子没有宗法血缘关系,也无法推断是“开始”,排除C项。

4、【答案】B

【解析】据材料可知货币由自然货币(贝币)向人工货币(布币)转变,由杂乱形态(春秋战国布币)向统一形态(圆形方孔)转变,自然货币无法满足商品交易扩大的需要,杂乱货币不利于贸易的开展,因此随着商品交易的需要,货币形制发生变化,故选B项;据所学春秋战国布币是铜币,而商周是贝币,与铸铁技术进步无关,排除A项;材料中货币形制的变化主要是因为商品交易发展的需要,与审美观念不同无关,排除C项;春秋战国社会战乱不断,国家并没有统一,排除D项。

5、【答案】B

【解析】据材料“商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王”说明西周王位更替时间相比商朝较长,这是因为西周确立宗法制,实行嫡长子继承制,王位继承方式产生变化,故选B项;禅让制强调选贤举能而不是“兄终弟及”,排除

A项;王位世袭与君主寿命无关,排除

C项;材料的“兄终弟及”和父子相传都是体现血缘且西周宗法制其核心是嫡长子继承制,说明血缘纽带关系是强化而非弱化,排除D项。

6、【答案】D

【解析】由材料“战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等”可知商鞅变法后秦国建立了集权统治,推动国家组织人力、物力、财力开展大规模的经济建设,故选D项;战国后期,井田制遭破坏,封建土地私有制逐步确立,公田制度是受到破坏而非完善,排除A项;战国时期铁农具推广,秦汉时期得以普及,排除B项;秦统一六国后修筑驰道直道,加强了交通运输,排除C项。

7、【答案】A

【解析】“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌:移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”里面的“孝”“悌”“乐”“礼”都是宗法制的内容和服务于宗法制的内容,故选A项;“禅让制”更强调继任者的“才”,不强调“血缘”,不会突出“孝”“悌”,排除B项;“郡县制”是一种中央对地方管理制度,和伦理道德无关,排除C项;“察举制”里的一项内容是“孝”,但其制度本身是服务于君主专制即服务于宗法制的,排除D项。

8、【答案】(1)西周:建立在分封制基础之上,建有宗庙和社稷;国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;有城墙等防御设施。

古希腊:公民享有参政权;建有神庙、广场、城墙等设施;小国寡民,以城市为中心。

(2)条件:独特的自然地理环境;发达的贸易;独立自治的传统。

(3)影响:开发了边远地区,扩大了统治区域;奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;为中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

【解析】(1)第一小问西周时期的都城特点,根据材料一“在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建‘城’,‘国人’居于城内”得出建立在分封制基础之上;由材料一“都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征”得出建有宗庙和社稷;从材料一“他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人”得出国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;依据材料一“建高墙”得出有城墙等防御设施。第二小问古希腊城邦的特点,根据材料二“人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行”得出公民享有参政权;由材料二“建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心”可知建有神庙、广场、城墙等设施;从材料二“城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。”得出小国寡民,以城市为中心。

(2)历史条件,据材料结合所学从政治、经济、地理环境等方面思考,据材料二“为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上”结合所学古希腊环海、多岛、多山的地理环境可知独特的自然地理环境;由材料二“周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础”结合所学雅典工商业经济发达可知发达的贸易;从材料二“人民凭看对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行”结合所学雅典民主政治的确立得出独立自治的传统。

(3)影响,据材料一“在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建‘城’”可知开发了边远地区,扩大了统治区域;由材料一“‘国人’居于城内,‘野人’居于城外,他们都享有一定的政治权利”结合所学中国是统一多民族国家可知奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;从材料一“‘国’指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征”结合所学儒家思想以周朝为模范且成为传统中国主流思想得出礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;材料一“秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统”说明中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录