鲁教版(五四制)物理八年级上册 4.2 凸透镜成像规律 教案

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)物理八年级上册 4.2 凸透镜成像规律 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 66.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 10:05:12 | ||

图片预览

文档简介

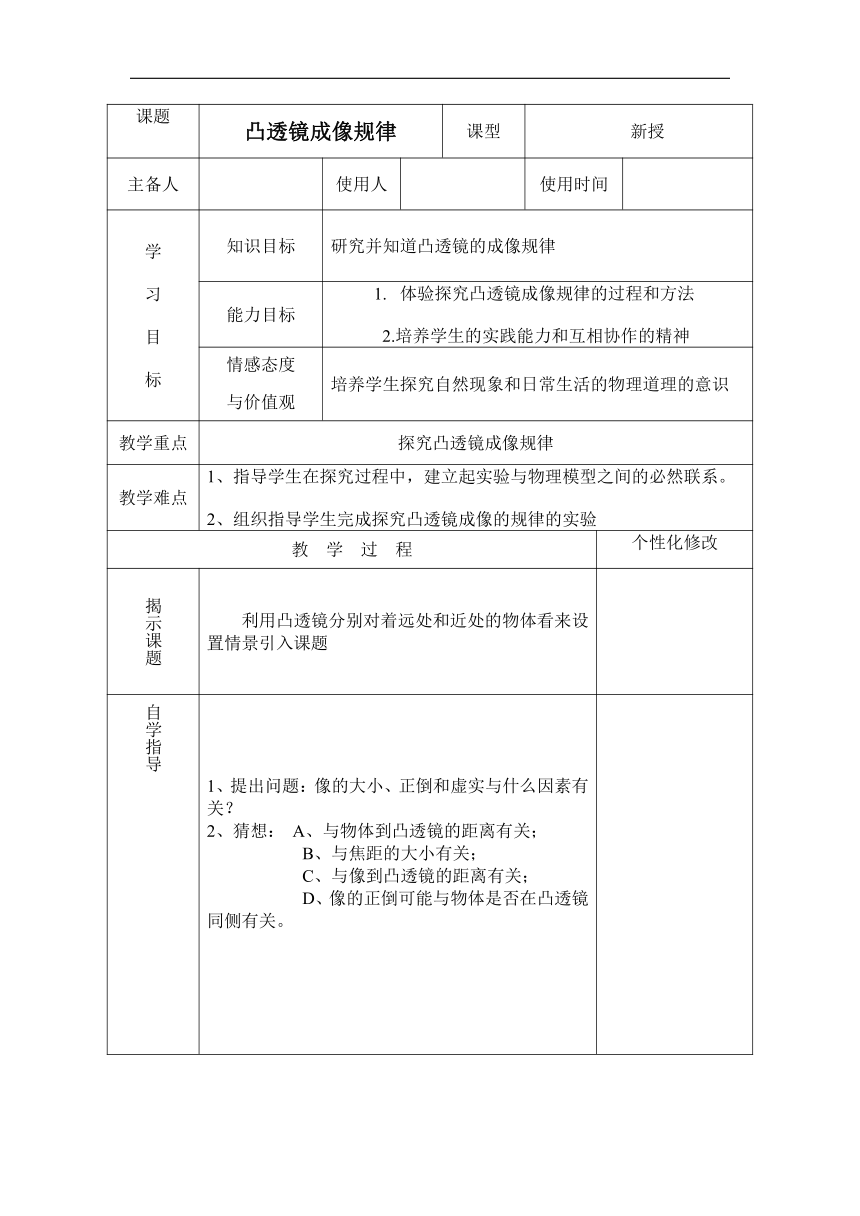

课题

凸透镜成像规律

课型

?新授

主备人

使用人

使用时间

?

学

习

目

标

知识目标

研究并知道凸透镜的成像规律

能力目标

体验探究凸透镜成像规律的过程和方法

2.培养学生的实践能力和互相协作的精神

情感态度

与价值观

培养学生探究自然现象和日常生活的物理道理的意识

教学重点

探究凸透镜成像规律

教学难点

1、指导学生在探究过程中,建立起实验与物理模型之间的必然联系。

2、组织指导学生完成探究凸透镜成像的规律的实验

教 学 过 程

个性化修改

揭示课题

利用凸透镜分别对着远处和近处的物体看来设置情景引入课题

自学指导

1、提出问题:像的大小、正倒和虚实与什么因素有关?

2、猜想: A、与物体到凸透镜的距离有关;

B、与焦距的大小有关;

C、与像到凸透镜的距离有关;

D、像的正倒可能与物体是否在凸透镜同侧有关。

先

学

后

教

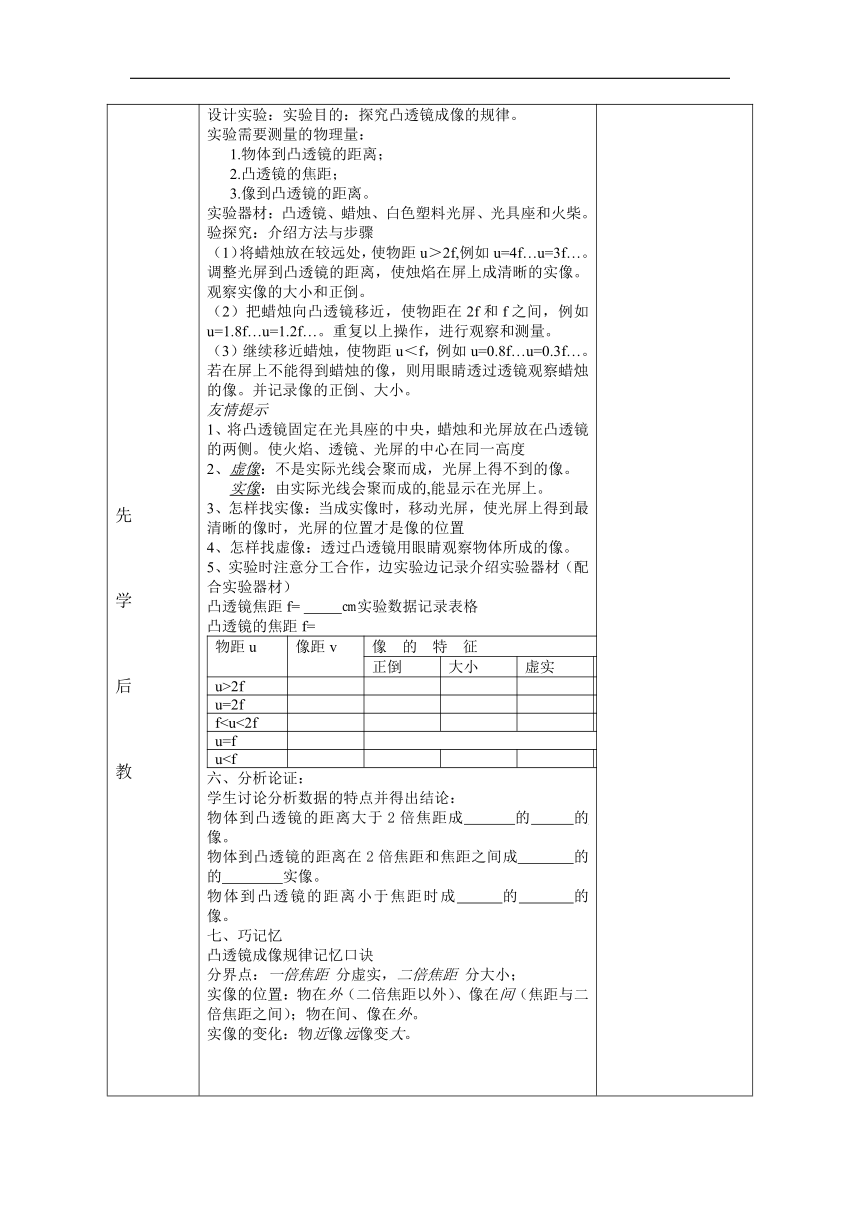

设计实验:实验目的:探究凸透镜成像的规律。

实验需要测量的物理量:

1.物体到凸透镜的距离;

2.凸透镜的焦距;

3.像到凸透镜的距离。

实验器材:凸透镜、蜡烛、白色塑料光屏、光具座和火柴。

验探究:介绍方法与步骤

(1)将蜡烛放在较远处,使物距u>2f,例如u=4f…u=3f…。调整光屏到凸透镜的距离,使烛焰在屏上成清晰的实像。观察实像的大小和正倒。

(2)把蜡烛向凸透镜移近,使物距在2f和f之间,例如u=1.8f…u=1.2f…。重复以上操作,进行观察和测量。

(3)继续移近蜡烛,使物距u<f,例如u=0.8f…u=0.3f…。若在屏上不能得到蜡烛的像,则用眼睛透过透镜观察蜡烛的像。并记录像的正倒、大小。

友情提示

1、将凸透镜固定在光具座的中央,蜡烛和光屏放在凸透镜的两侧。使火焰、透镜、光屏的中心在同一高度

2、虚像:不是实际光线会聚而成,光屏上得不到的像。

实像:由实际光线会聚而成的,能显示在光屏上。

3、怎样找实像:当成实像时,移动光屏,使光屏上得到最清晰的像时,光屏的位置才是像的位置

4、怎样找虚像:透过凸透镜用眼睛观察物体所成的像。

5、实验时注意分工合作,边实验边记录介绍实验器材(配合实验器材)

凸透镜焦距f=? ㎝实验数据记录表格

凸透镜的焦距f=

物距u

像距v

像 的 特 征

应用

正倒

大小

虚实

位置

变化规律

u>2f

u=2f

fu=f

u六、分析论证:

学生讨论分析数据的特点并得出结论:

物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成 的 的 像。

物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成 的 的 实像。

物体到凸透镜的距离小于焦距时成 的 的 像。

七、巧记忆

凸透镜成像规律记忆口诀

分界点:一倍焦距 分虚实,二倍焦距 分大小;

实像的位置:物在外(二倍焦距以外)、像在间(焦距与二倍焦距之间);物在间、像在外。

实像的变化:物近像远像变大。

当堂达标

1、用凸透镜正对着太阳,发现在凸透镜的另一侧10cm处的光屏上得到一个亮点,寻那么将点燃的蜡烛放在位于凸透镜前15cm处时,光屏上得到的像是( )

A、正立放大的像 B、正立缩小的像 C、倒立缩小的像 D、倒立放大的像

2、某物体放在离凸透镜20cm处,无论怎样移动光屏,光屏上始终得不到像,则该凸透镜的焦距可能是( )

A、30 cm B、15 cm C、10 cm D、5 cm

3、小明同学在一次实验中,不小心用书本挡住了部分凸透镜,你认为此时在光屏上所成的像是一半呢还是完整的?你准备如何验证你的想法呢?

4.一个物体在凸透镜前20 cm处,在屏上成一倒立缩小的像,则透镜的焦距f( )

A.10 cm10 cm C.f<10 cm D.f>20 cm

5.许多家庭的门上都装有防盗门镜(俗称“猫眼”)。从室内透过防盗门镜向外看,可以看到来客的正立、缩小的像。由此可以断定,此时防盗门镜的作用相当于一个( )

A.凸透镜 B.凹透镜 C.凸透镜和凹透镜 D.玻璃砖

6.如图3-3-1所示,凸透镜的焦距为8 cm,当物体AB放在该凸透镜主轴上距离凸透镜12 cm的位置处时,调整光屏的位置使光屏上出现该物体清晰的像,则在光屏上得到一个( )

A.倒立放大的实像 B.倒立缩小的实像

C.正立放大的实像 D.正立放大的虚像

7.如图3-3-2是用来研究凸透镜成像规律的实验装置示意图(屏未画出),当蜡烛和透镜放在图示位置时,通过移动光屏,可以在光屏上得到与物体等大的像。若透镜位置不变,将蜡烛移到刻度为30 cm处,则( )

A.移动光屏,可以在屏上得到倒立放大的像

B.移动光屏,可以在屏上得到倒立缩小的像

C.移动光屏,可以在屏上得到正立放大的像

D.不论光屏移到什么位置,都不能在屏上得到清晰的像

8.如图3-3-3所示,是赵强同学用蜡烛、凸透镜和光屏研究凸透镜成像规律的实验装置,其中还需要调整的是____________。调整后烛焰能在光屏上成____________立的实像,若想使像变大,应将蜡烛向____________移。

板书设计

课后反思

凸透镜成像规律

课型

?新授

主备人

使用人

使用时间

?

学

习

目

标

知识目标

研究并知道凸透镜的成像规律

能力目标

体验探究凸透镜成像规律的过程和方法

2.培养学生的实践能力和互相协作的精神

情感态度

与价值观

培养学生探究自然现象和日常生活的物理道理的意识

教学重点

探究凸透镜成像规律

教学难点

1、指导学生在探究过程中,建立起实验与物理模型之间的必然联系。

2、组织指导学生完成探究凸透镜成像的规律的实验

教 学 过 程

个性化修改

揭示课题

利用凸透镜分别对着远处和近处的物体看来设置情景引入课题

自学指导

1、提出问题:像的大小、正倒和虚实与什么因素有关?

2、猜想: A、与物体到凸透镜的距离有关;

B、与焦距的大小有关;

C、与像到凸透镜的距离有关;

D、像的正倒可能与物体是否在凸透镜同侧有关。

先

学

后

教

设计实验:实验目的:探究凸透镜成像的规律。

实验需要测量的物理量:

1.物体到凸透镜的距离;

2.凸透镜的焦距;

3.像到凸透镜的距离。

实验器材:凸透镜、蜡烛、白色塑料光屏、光具座和火柴。

验探究:介绍方法与步骤

(1)将蜡烛放在较远处,使物距u>2f,例如u=4f…u=3f…。调整光屏到凸透镜的距离,使烛焰在屏上成清晰的实像。观察实像的大小和正倒。

(2)把蜡烛向凸透镜移近,使物距在2f和f之间,例如u=1.8f…u=1.2f…。重复以上操作,进行观察和测量。

(3)继续移近蜡烛,使物距u<f,例如u=0.8f…u=0.3f…。若在屏上不能得到蜡烛的像,则用眼睛透过透镜观察蜡烛的像。并记录像的正倒、大小。

友情提示

1、将凸透镜固定在光具座的中央,蜡烛和光屏放在凸透镜的两侧。使火焰、透镜、光屏的中心在同一高度

2、虚像:不是实际光线会聚而成,光屏上得不到的像。

实像:由实际光线会聚而成的,能显示在光屏上。

3、怎样找实像:当成实像时,移动光屏,使光屏上得到最清晰的像时,光屏的位置才是像的位置

4、怎样找虚像:透过凸透镜用眼睛观察物体所成的像。

5、实验时注意分工合作,边实验边记录介绍实验器材(配合实验器材)

凸透镜焦距f=? ㎝实验数据记录表格

凸透镜的焦距f=

物距u

像距v

像 的 特 征

应用

正倒

大小

虚实

位置

变化规律

u>2f

u=2f

f

u

学生讨论分析数据的特点并得出结论:

物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成 的 的 像。

物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成 的 的 实像。

物体到凸透镜的距离小于焦距时成 的 的 像。

七、巧记忆

凸透镜成像规律记忆口诀

分界点:一倍焦距 分虚实,二倍焦距 分大小;

实像的位置:物在外(二倍焦距以外)、像在间(焦距与二倍焦距之间);物在间、像在外。

实像的变化:物近像远像变大。

当堂达标

1、用凸透镜正对着太阳,发现在凸透镜的另一侧10cm处的光屏上得到一个亮点,寻那么将点燃的蜡烛放在位于凸透镜前15cm处时,光屏上得到的像是( )

A、正立放大的像 B、正立缩小的像 C、倒立缩小的像 D、倒立放大的像

2、某物体放在离凸透镜20cm处,无论怎样移动光屏,光屏上始终得不到像,则该凸透镜的焦距可能是( )

A、30 cm B、15 cm C、10 cm D、5 cm

3、小明同学在一次实验中,不小心用书本挡住了部分凸透镜,你认为此时在光屏上所成的像是一半呢还是完整的?你准备如何验证你的想法呢?

4.一个物体在凸透镜前20 cm处,在屏上成一倒立缩小的像,则透镜的焦距f( )

A.10 cm

5.许多家庭的门上都装有防盗门镜(俗称“猫眼”)。从室内透过防盗门镜向外看,可以看到来客的正立、缩小的像。由此可以断定,此时防盗门镜的作用相当于一个( )

A.凸透镜 B.凹透镜 C.凸透镜和凹透镜 D.玻璃砖

6.如图3-3-1所示,凸透镜的焦距为8 cm,当物体AB放在该凸透镜主轴上距离凸透镜12 cm的位置处时,调整光屏的位置使光屏上出现该物体清晰的像,则在光屏上得到一个( )

A.倒立放大的实像 B.倒立缩小的实像

C.正立放大的实像 D.正立放大的虚像

7.如图3-3-2是用来研究凸透镜成像规律的实验装置示意图(屏未画出),当蜡烛和透镜放在图示位置时,通过移动光屏,可以在光屏上得到与物体等大的像。若透镜位置不变,将蜡烛移到刻度为30 cm处,则( )

A.移动光屏,可以在屏上得到倒立放大的像

B.移动光屏,可以在屏上得到倒立缩小的像

C.移动光屏,可以在屏上得到正立放大的像

D.不论光屏移到什么位置,都不能在屏上得到清晰的像

8.如图3-3-3所示,是赵强同学用蜡烛、凸透镜和光屏研究凸透镜成像规律的实验装置,其中还需要调整的是____________。调整后烛焰能在光屏上成____________立的实像,若想使像变大,应将蜡烛向____________移。

板书设计

课后反思

同课章节目录

- 走进物理

- 第一节 有趣有用的物理

- 第二节 走进实验室

- 第三节 像科学家一样探究

- 第一章 机械运动

- 第一节 运动和静止

- 第二节 运动的快慢

- 第三节 测平均速度

- 第二章 声现象

- 第一节 声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 声的利用

- 第四节 噪声的危害和控制

- 第三章 光现象

- 第一节 光的传播

- 第二节 光的反射

- 第三节 平面镜成像

- 第四节 光的折射

- 第五节 光的色散

- 第六节 看不见的光

- 第四章 透镜及其应用

- 第一节 透 镜

- 第二节 凸透镜成像的规律

- 第三节 生活中的透镜

- 第四节 眼睛和眼镜

- 第五章 质量和密度

- 第一节 质量及其测量

- 第二节 密 度

- 第三节 测量物质的密度

- 第四节 密度与社会生活