人教高中语文选修《先秦诸子选读》 《王何必曰利》 课件(34张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教高中语文选修《先秦诸子选读》 《王何必曰利》 课件(34张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 342.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 12:05:16 | ||

图片预览

文档简介

王何必曰利

教学目标:1.了解孟子的义利观,进一步体会孟

子的仁政思想。

2 、培养学生积极健康的义利观。

教学重点:领悟孟子的仁义思想。

教学难点:讨论对孟子仁义思想的现实意义。

背景

战国中期,诸侯纷纷以征伐经营天下,往往追名逐利、惟利是图。世风蜕变,江河日下;兄弟反目成仇、儿子遗弃父母、臣子不顾国君,社会尔虞我诈、弱肉强食、混乱动荡。为了改变社会现实,孟子在世人面前高高地扬起了仁义的大旗。

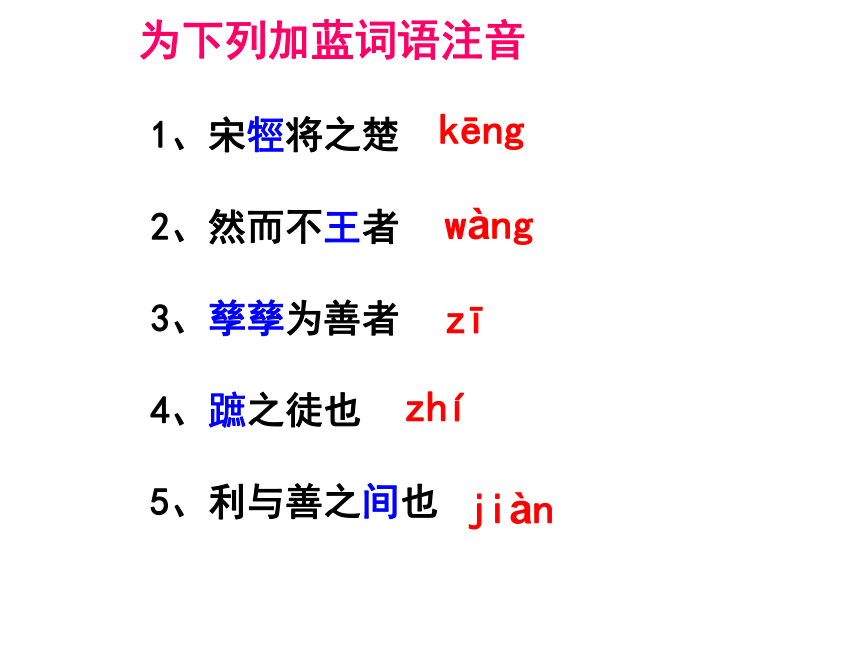

为下列加蓝词语注音

1、宋牼将之楚

2、然而不王者

3、孳孳为善者

4、蹠之徒也

5、利与善之间也

kēng

wàng

zī

zhí

jiàn

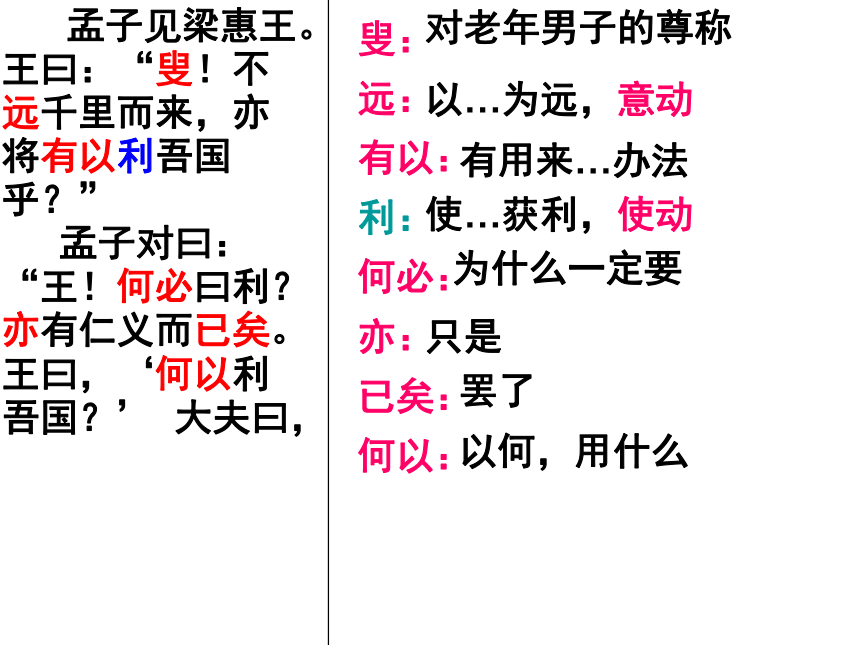

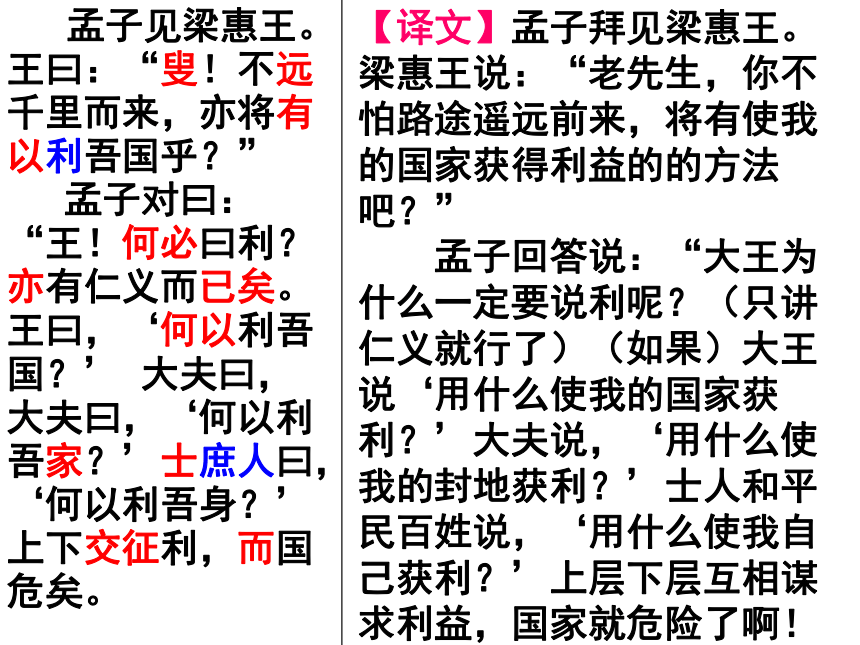

孟子见梁惠王。王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,

叟:

远:

有以:

利:

何必:

亦:

已矣:

何以:

对老年男子的尊称

以…为远,意动

有用来…办法

使…获利,使动

为什么一定要

只是

罢了

以何,用什么

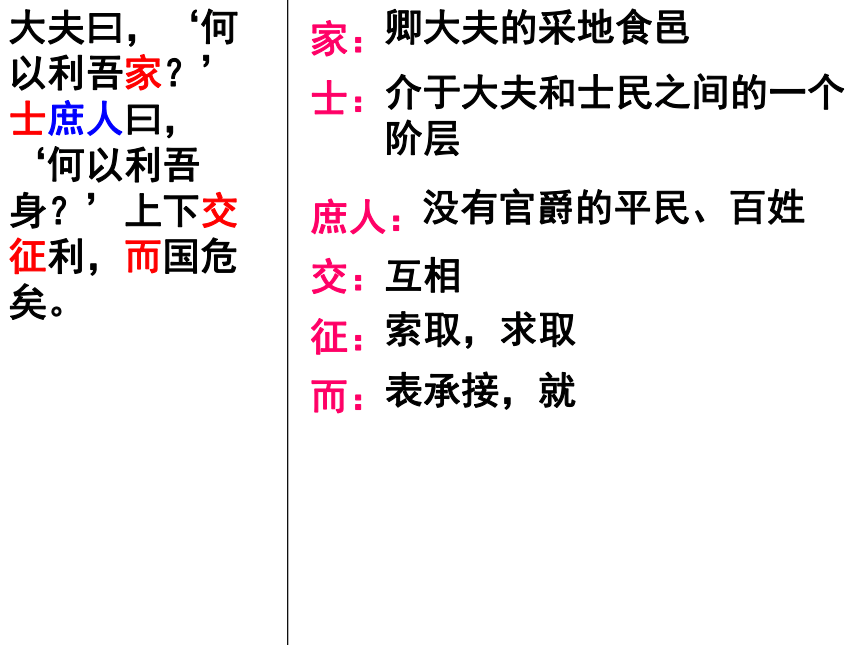

大夫曰,‘何以利吾家?’士庶人曰,‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

家:

士:

庶人:

交:

征:

而:

卿大夫的采地食邑

介于大夫和士民之间的一个阶层

没有官爵的平民、百姓

互相

索取,求取

表承接,就

【译文】孟子拜见梁惠王。梁惠王说:“老先生,你不怕路途遥远前来,将有使我的国家获得利益的的方法吧?”

孟子回答说:“大王为什么一定要说利呢?(只讲仁义就行了)(如果)大王说‘用什么使我的国家获利?’大夫说,‘用什么使我的封地获利?’士人和平民百姓说,‘用什么使我自己获利?’上层下层互相谋求利益,国家就危险了啊!

孟子见梁惠王。王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,大夫曰,‘何以利吾家?’士庶人曰,‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

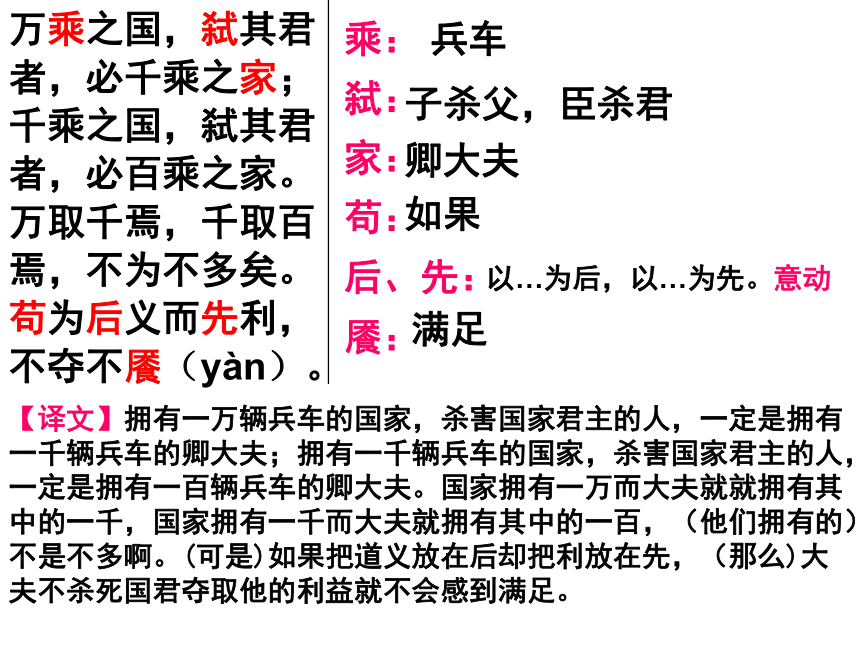

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍(yàn)。

乘:

弑:

家:

苟:

后、先:

餍:

兵车

子杀父,臣杀君

卿大夫

如果

以…为后,以…为先。意动

满足

【译文】拥有一万辆兵车的国家,杀害国家君主的人,一定是拥有一千辆兵车的卿大夫;拥有一千辆兵车的国家,杀害国家君主的人,一定是拥有一百辆兵车的卿大夫。国家拥有一万而大夫就就拥有其中的一千,国家拥有一千而大夫就拥有其中的一百,(他们拥有的)不是不多啊。(可是)如果把道义放在后却把利放在先,(那么)大夫不杀死国君夺取他的利益就不会感到满足。

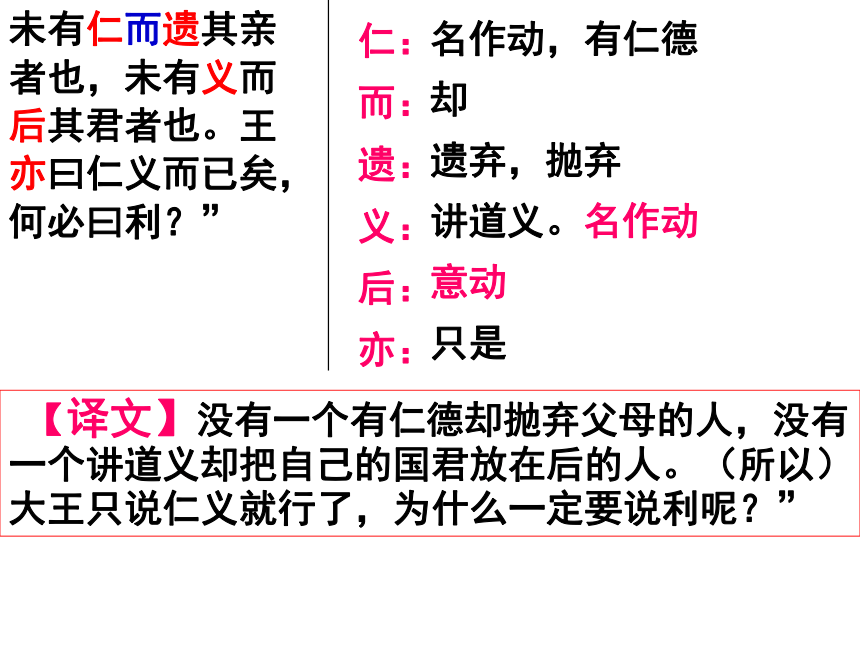

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

仁:

而:

遗:

义:

后:

亦:

名作动,有仁德

却

遗弃,抛弃

讲道义。名作动

意动

只是

【译文】没有一个有仁德却抛弃父母的人,没有一个讲道义却把自己的国君放在后的人。(所以)大王只说仁义就行了,为什么一定要说利呢?”

1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点:王何必曰利?亦有仁义而已矣。

2、通过反面分析“利”的坏处

国危矣

举例论证:不夺不魇

3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。

4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。

举例论证

仁不遗其亲

义不后其君

正反对比论证

王何必曰利

结构

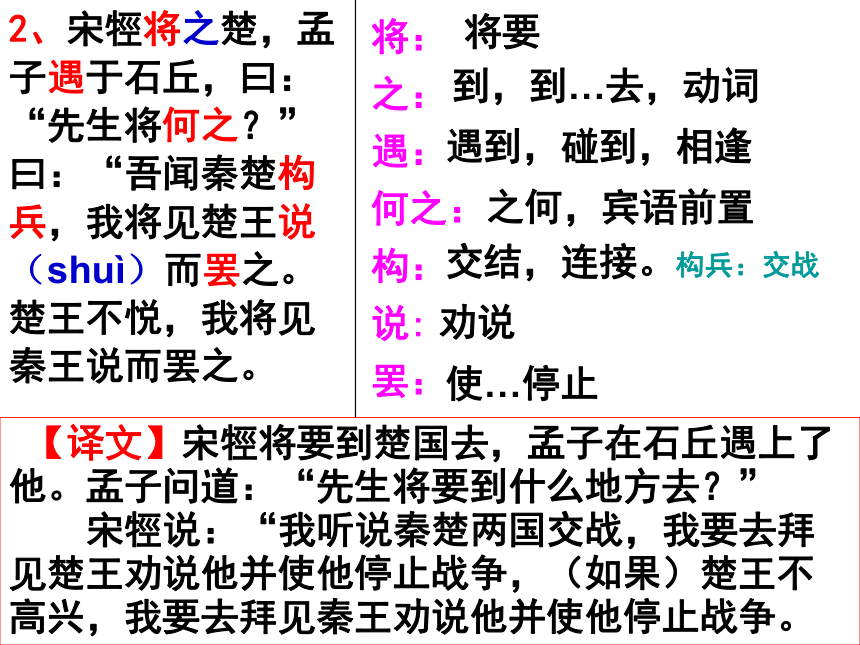

2、宋牼将之楚,孟子遇于石丘,曰:“先生将何之?”曰:“吾闻秦楚构兵,我将见楚王说(shuì)而罢之。楚王不悦,我将见秦王说而罢之。

将:

之:

遇:

何之:

构:

说:

罢:

将要

到,到…去,动词

遇到,碰到,相逢

之何,宾语前置

交结,连接。构兵:交战

劝说

使…停止

【译文】宋牼将要到楚国去,孟子在石丘遇上了他。孟子问道:“先生将要到什么地方去?”

宋牼说:“我听说秦楚两国交战,我要去拜见楚王劝说他并使他停止战争,(如果)楚王不高兴,我要去拜见秦王劝说他并使他停止战争。

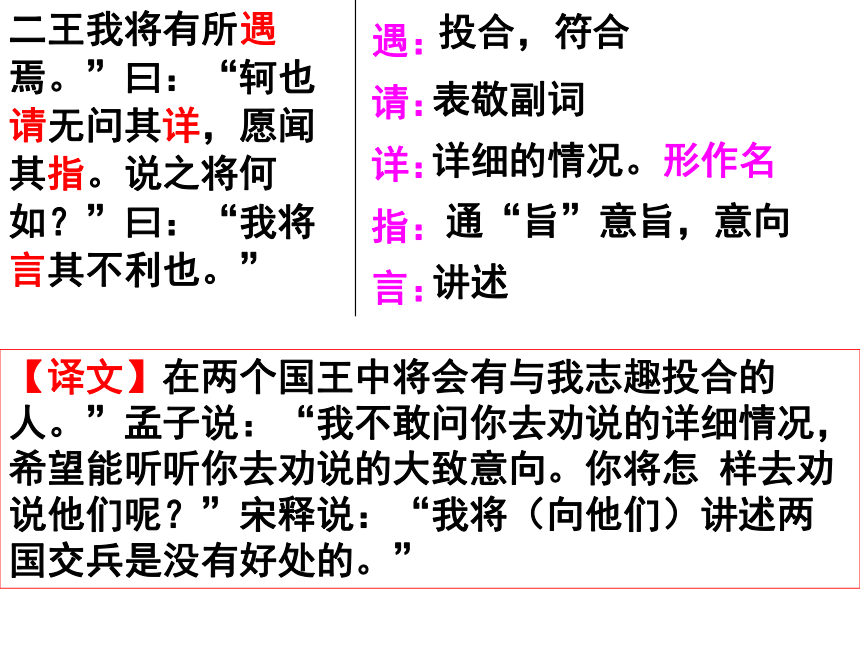

二王我将有所遇焉。”曰:“轲也请无问其详,愿闻其指。说之将何如?”曰:“我将言其不利也。”

遇:

请:

详:

指:

言:

投合,符合

表敬副词

详细的情况。形作名

通“旨”意旨,意向

讲述

【译文】在两个国王中将会有与我志趣投合的人。”孟子说:“我不敢问你去劝说的详细情况,希望能听听你去劝说的大致意向。你将怎 样去劝说他们呢?”宋释说:“我将(向他们)讲述两国交兵是没有好处的。”

“先生之志则大矣,先生之号则不可。先生以利说秦楚之王,秦楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。

志:

号:

悦:

以:

罢:

乐:

志向

指所用的提法

感到高兴。意动

因而

使…停止

以…为乐,乐意。意动。

【译文】孟子说:“先生的志向是远大的,可是先生的提法(劝说的说法)却不行。先生用利益去劝说秦国、楚国的国王,秦王楚王喜欢利益,因而撤回所有的军队,这会使军队的士兵乐于休战却喜欢利益啊。

为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟 者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

怀:

以:

事:

去:

以:

相接:

然而:

未之有:

心里想着

来

侍奉

离开,舍去

相当于“而”,表修饰

交接,交往

这样却

宾语前置

【译文】做臣子的心里想着利益来侍奉自己的国君,做儿子的心里想着利益来侍奉自己的父亲,做弟弟的心里想着利益来侍奉自己的哥哥,这样君和臣、父和子、兄和弟最终舍仁义,心里想着利益来互相交往,这样却不使国家灭亡的,还从未有过。

为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟 者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

先生以仁义说秦楚之王,秦楚之王悦于仁 义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,末之有也。何必曰利?”

是:

去:

以:

王:

这

舍去

来。表目的

成王业,做王。动词

先生以仁义说秦楚之王,秦楚之王悦于仁 义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀 仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者, 末之有也。何必曰利?”

【译文】先生用仁义的道理去劝说秦楚两国的国王,秦王楚王喜欢仁义,因而撤回所有的军队,这会使军中的士兵乐意并且喜欢仁义啊。做臣子的心里想着仁义来侍奉自己的国君, 做儿子的心里想着仁义来侍奉自己的父亲,做弟弟的心里想着仁义来侍奉自己的哥哥,这样君和臣、父和子,兄和弟舍去掉利益害,心里想着仁义来互相交往,这样却不能称王的,还没有过。为什么一定要说利益呢?”

《宋牼将之楚》结构

探讨选文论证方法

:“怀利以相接,然而不亡者,未之有也。”

-----反面:

人与人沦为利益关系, “以市道交”,会破坏社会和谐 , 丧失对仁义价值的关怀,最终导致国家的覆亡。

“怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。”

-----正面:

舍弃私利,用仁义来打动人,则能成就王业。

结论:

何必曰利

正反对比

论证

3、孟子曰:“鸡鸣而起,孳孳为善者舜之徒也;鸡鸣而起,孳孳为利者蹠之徒也。欲知舜与蹠之分,无他,利与善之间也。”

而:

孳孳:

为善:

徒:

分:

间:

【译文】盂子说:“鸡叫就起来,勤勉地做善事的人,是舜这一类的人;鸡叫就起来,勤勉地谋求利益的人,是跖这一类的人。要想知道舜和跖的区别,没有别的,只是谋求利益跟做善事的差别啊。”

就

勤勉、努力不懈的样子

行善

类

区分

距离,差别

学习选文第三则“鸡鸣而起”

分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响 :

扬善——

逐利——

“鸡鸣而起”一章也运用正反对比论证方法,可由此分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响。

圣贤之君

杀人魔王

作者在第3则内容中,强调了什么?

作者通过对比,表现了“为利”与“为善”的差别,强调我们应该多多行善。

解释下列句子中词语的含义。

1、上下交征利

2、苟为后义而先利

3、吾闻秦、楚构兵

4、我将见楚王说而罢之

5、愿闻其指

6、然而不亡者

7、孳孳为善者

8、舜之徒也

9、利与善之间也

10、是君臣、父子、兄弟终去仁义

相互

如果

交战

使…停止

意向

这样却

勤勉、努力不懈的样子

类

差别,距离

背离

指明下列句子中加红词语的特殊用法。

1、苟为后义而先利______________

2、未有义而后其君者______________

(提示:1、2均意动用法)

指明下列句子的句式

1、先生将何之______________

2、未之有也______________

(提示:1、疑问句中的宾语前置,2、否定句中的宾语前置)

一.通假字

轲也请无问其详,愿闻其指 “指”通“旨”,意旨,意图

二.一词多义

遗

未有仁而遗其亲者也 遗,遗弃

路不拾遗,夜不闭户 遗,丢失的东西

留待作遗施 遗,赠给

秦无亡矢遗镞之费 遗,丢失

乘

万乘之国,弑其君者,必千乘之家 乘,一车四马

因利乘便 乘,趁着

良马难乘,然可以任重致远 乘,乘坐

吏士喜,大呼乘之 乘,追逐

字词梳理

三、虚词

而

不远千里而来 连词,表修饰关系

上下交征利而国危矣 连词,表假设关系

未有仁而遗其亲者也 连词,表转折关系

我将见秦王说而罢之 连词,表承接关系

秦楚之王悦于利,而罢三军之师 连词,表因果关系

然而不王者,未之有也 连词,表转折关系

以

先生以利说秦楚之王 介词,用

为人臣者怀利以事其君 连词,表修饰,亦

将有以利吾国乎 介词,用来

何以利吾国 介词,凭借

整体感知

《孟子见梁惠王》一文分析急功近利就会弑君杀父,躬行仁义则会忠君孝父,“先义后利”,才能修身齐家治国平天下。

《宋牼将之楚》一文从正反两方面分析了逐利与行义的不同结果:逐利能使兄弟割袍、父子反目、君臣成仇,兄弟割袍则恩断义绝,父子反目则家将不家,君臣成仇就会国将不国;行义能使兄弟手足情深、父子共享天伦、君臣同心同德,自然也就称霸天下。

第三篇短文则说明舜蹠之分在于善利之间:扬善成为圣贤之君,逐利则成为杀人魔王。

孟子的义利观

孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

《孟子》一书中“义”字共出现108次,有两种基本意思。

其一是合乎某种道或理谓之“义”,作名词或动词。

“君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。”(《离娄上》)

其二是道理、正理,作名词。

“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”(《梁惠王上》)

“治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”(《滕文公上》)

“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。”(《告子上》)

孟子继承和发展了孔子的仁学思想,常把“义”与“仁”、“礼”等字合成一词使用,谓之“仁义”、“礼义”等。 孟子主要把“仁”看作是人心理上一种应有的“以其所爱及其所不爱”(《尽心下》)的道德品性,而“义”,孟子主要把它看作是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定。

《孟子》一书中“利”字共出现38次,主要有三种意思。其一是指利益,作名词。其二是有利于、利用、以……为利的意思,作动词。其三是锐利或利害的意思,作形容词。

“利”在孟子的思想学说中主要指实实在在的利益、好处,可以说相当于我们现在通用的“利益” 。

“王,何必曰利?亦有仁义而已矣。”

“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

“不仁者可与言哉?安其危而利其灾,乐其所以亡者

“固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

孟子的义利观:

“饥者易为食,渴者易为饮。”(《公孙丑》)

“谷与鱼鳖不可胜食,林木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”(《梁惠王上》)

首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着和需要生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。

义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观

纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。

所谓义,一般是指与礼制紧密相关的封建道德规范。所谓利,泛指利益,主要是指人们的物质利益。可见,义利问题就是指人的道德与物质利益之间的关系问题。

孟子的义利观是典型的重义轻利观,主张先义后利、以义统利、见利思义,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题时,无疑具有深刻的启迪意义。对我国当今社会主义现代化建设也具有的积极意义。

孟子义利观的现实意义

从理论上说,孟子的学说是很有道理的,也是能够自圆其说的。但是从历史和现实的实践来看,无论是战争还是和平,既然有军事行动发生,就不可能没有利害关系在内,也不可能有纯粹为抽象的仁义道德而战的战争和纯粹为抽象的仁义道德而罢兵停战的和平出现,在孟子所处的战国时代,尤其没有这种可能。

孟子义利观的局限性

教学目标:1.了解孟子的义利观,进一步体会孟

子的仁政思想。

2 、培养学生积极健康的义利观。

教学重点:领悟孟子的仁义思想。

教学难点:讨论对孟子仁义思想的现实意义。

背景

战国中期,诸侯纷纷以征伐经营天下,往往追名逐利、惟利是图。世风蜕变,江河日下;兄弟反目成仇、儿子遗弃父母、臣子不顾国君,社会尔虞我诈、弱肉强食、混乱动荡。为了改变社会现实,孟子在世人面前高高地扬起了仁义的大旗。

为下列加蓝词语注音

1、宋牼将之楚

2、然而不王者

3、孳孳为善者

4、蹠之徒也

5、利与善之间也

kēng

wàng

zī

zhí

jiàn

孟子见梁惠王。王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,

叟:

远:

有以:

利:

何必:

亦:

已矣:

何以:

对老年男子的尊称

以…为远,意动

有用来…办法

使…获利,使动

为什么一定要

只是

罢了

以何,用什么

大夫曰,‘何以利吾家?’士庶人曰,‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

家:

士:

庶人:

交:

征:

而:

卿大夫的采地食邑

介于大夫和士民之间的一个阶层

没有官爵的平民、百姓

互相

索取,求取

表承接,就

【译文】孟子拜见梁惠王。梁惠王说:“老先生,你不怕路途遥远前来,将有使我的国家获得利益的的方法吧?”

孟子回答说:“大王为什么一定要说利呢?(只讲仁义就行了)(如果)大王说‘用什么使我的国家获利?’大夫说,‘用什么使我的封地获利?’士人和平民百姓说,‘用什么使我自己获利?’上层下层互相谋求利益,国家就危险了啊!

孟子见梁惠王。王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,大夫曰,‘何以利吾家?’士庶人曰,‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍(yàn)。

乘:

弑:

家:

苟:

后、先:

餍:

兵车

子杀父,臣杀君

卿大夫

如果

以…为后,以…为先。意动

满足

【译文】拥有一万辆兵车的国家,杀害国家君主的人,一定是拥有一千辆兵车的卿大夫;拥有一千辆兵车的国家,杀害国家君主的人,一定是拥有一百辆兵车的卿大夫。国家拥有一万而大夫就就拥有其中的一千,国家拥有一千而大夫就拥有其中的一百,(他们拥有的)不是不多啊。(可是)如果把道义放在后却把利放在先,(那么)大夫不杀死国君夺取他的利益就不会感到满足。

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

仁:

而:

遗:

义:

后:

亦:

名作动,有仁德

却

遗弃,抛弃

讲道义。名作动

意动

只是

【译文】没有一个有仁德却抛弃父母的人,没有一个讲道义却把自己的国君放在后的人。(所以)大王只说仁义就行了,为什么一定要说利呢?”

1、面对梁惠王关于利的问题,首先亮出自己的观点:王何必曰利?亦有仁义而已矣。

2、通过反面分析“利”的坏处

国危矣

举例论证:不夺不魇

3、通过正面阐述“义”的好处:推行仁义才是大利所在。

4、再次强调论点,首尾呼应,突出自己鲜明的立场:义先于利。

举例论证

仁不遗其亲

义不后其君

正反对比论证

王何必曰利

结构

2、宋牼将之楚,孟子遇于石丘,曰:“先生将何之?”曰:“吾闻秦楚构兵,我将见楚王说(shuì)而罢之。楚王不悦,我将见秦王说而罢之。

将:

之:

遇:

何之:

构:

说:

罢:

将要

到,到…去,动词

遇到,碰到,相逢

之何,宾语前置

交结,连接。构兵:交战

劝说

使…停止

【译文】宋牼将要到楚国去,孟子在石丘遇上了他。孟子问道:“先生将要到什么地方去?”

宋牼说:“我听说秦楚两国交战,我要去拜见楚王劝说他并使他停止战争,(如果)楚王不高兴,我要去拜见秦王劝说他并使他停止战争。

二王我将有所遇焉。”曰:“轲也请无问其详,愿闻其指。说之将何如?”曰:“我将言其不利也。”

遇:

请:

详:

指:

言:

投合,符合

表敬副词

详细的情况。形作名

通“旨”意旨,意向

讲述

【译文】在两个国王中将会有与我志趣投合的人。”孟子说:“我不敢问你去劝说的详细情况,希望能听听你去劝说的大致意向。你将怎 样去劝说他们呢?”宋释说:“我将(向他们)讲述两国交兵是没有好处的。”

“先生之志则大矣,先生之号则不可。先生以利说秦楚之王,秦楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。

志:

号:

悦:

以:

罢:

乐:

志向

指所用的提法

感到高兴。意动

因而

使…停止

以…为乐,乐意。意动。

【译文】孟子说:“先生的志向是远大的,可是先生的提法(劝说的说法)却不行。先生用利益去劝说秦国、楚国的国王,秦王楚王喜欢利益,因而撤回所有的军队,这会使军队的士兵乐于休战却喜欢利益啊。

为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟 者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

怀:

以:

事:

去:

以:

相接:

然而:

未之有:

心里想着

来

侍奉

离开,舍去

相当于“而”,表修饰

交接,交往

这样却

宾语前置

【译文】做臣子的心里想着利益来侍奉自己的国君,做儿子的心里想着利益来侍奉自己的父亲,做弟弟的心里想着利益来侍奉自己的哥哥,这样君和臣、父和子、兄和弟最终舍仁义,心里想着利益来互相交往,这样却不使国家灭亡的,还从未有过。

为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟 者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。

先生以仁义说秦楚之王,秦楚之王悦于仁 义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,末之有也。何必曰利?”

是:

去:

以:

王:

这

舍去

来。表目的

成王业,做王。动词

先生以仁义说秦楚之王,秦楚之王悦于仁 义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀 仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者, 末之有也。何必曰利?”

【译文】先生用仁义的道理去劝说秦楚两国的国王,秦王楚王喜欢仁义,因而撤回所有的军队,这会使军中的士兵乐意并且喜欢仁义啊。做臣子的心里想着仁义来侍奉自己的国君, 做儿子的心里想着仁义来侍奉自己的父亲,做弟弟的心里想着仁义来侍奉自己的哥哥,这样君和臣、父和子,兄和弟舍去掉利益害,心里想着仁义来互相交往,这样却不能称王的,还没有过。为什么一定要说利益呢?”

《宋牼将之楚》结构

探讨选文论证方法

:“怀利以相接,然而不亡者,未之有也。”

-----反面:

人与人沦为利益关系, “以市道交”,会破坏社会和谐 , 丧失对仁义价值的关怀,最终导致国家的覆亡。

“怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。”

-----正面:

舍弃私利,用仁义来打动人,则能成就王业。

结论:

何必曰利

正反对比

论证

3、孟子曰:“鸡鸣而起,孳孳为善者舜之徒也;鸡鸣而起,孳孳为利者蹠之徒也。欲知舜与蹠之分,无他,利与善之间也。”

而:

孳孳:

为善:

徒:

分:

间:

【译文】盂子说:“鸡叫就起来,勤勉地做善事的人,是舜这一类的人;鸡叫就起来,勤勉地谋求利益的人,是跖这一类的人。要想知道舜和跖的区别,没有别的,只是谋求利益跟做善事的差别啊。”

就

勤勉、努力不懈的样子

行善

类

区分

距离,差别

学习选文第三则“鸡鸣而起”

分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响 :

扬善——

逐利——

“鸡鸣而起”一章也运用正反对比论证方法,可由此分析利与善对人的发展倾向所产生的不同影响。

圣贤之君

杀人魔王

作者在第3则内容中,强调了什么?

作者通过对比,表现了“为利”与“为善”的差别,强调我们应该多多行善。

解释下列句子中词语的含义。

1、上下交征利

2、苟为后义而先利

3、吾闻秦、楚构兵

4、我将见楚王说而罢之

5、愿闻其指

6、然而不亡者

7、孳孳为善者

8、舜之徒也

9、利与善之间也

10、是君臣、父子、兄弟终去仁义

相互

如果

交战

使…停止

意向

这样却

勤勉、努力不懈的样子

类

差别,距离

背离

指明下列句子中加红词语的特殊用法。

1、苟为后义而先利______________

2、未有义而后其君者______________

(提示:1、2均意动用法)

指明下列句子的句式

1、先生将何之______________

2、未之有也______________

(提示:1、疑问句中的宾语前置,2、否定句中的宾语前置)

一.通假字

轲也请无问其详,愿闻其指 “指”通“旨”,意旨,意图

二.一词多义

遗

未有仁而遗其亲者也 遗,遗弃

路不拾遗,夜不闭户 遗,丢失的东西

留待作遗施 遗,赠给

秦无亡矢遗镞之费 遗,丢失

乘

万乘之国,弑其君者,必千乘之家 乘,一车四马

因利乘便 乘,趁着

良马难乘,然可以任重致远 乘,乘坐

吏士喜,大呼乘之 乘,追逐

字词梳理

三、虚词

而

不远千里而来 连词,表修饰关系

上下交征利而国危矣 连词,表假设关系

未有仁而遗其亲者也 连词,表转折关系

我将见秦王说而罢之 连词,表承接关系

秦楚之王悦于利,而罢三军之师 连词,表因果关系

然而不王者,未之有也 连词,表转折关系

以

先生以利说秦楚之王 介词,用

为人臣者怀利以事其君 连词,表修饰,亦

将有以利吾国乎 介词,用来

何以利吾国 介词,凭借

整体感知

《孟子见梁惠王》一文分析急功近利就会弑君杀父,躬行仁义则会忠君孝父,“先义后利”,才能修身齐家治国平天下。

《宋牼将之楚》一文从正反两方面分析了逐利与行义的不同结果:逐利能使兄弟割袍、父子反目、君臣成仇,兄弟割袍则恩断义绝,父子反目则家将不家,君臣成仇就会国将不国;行义能使兄弟手足情深、父子共享天伦、君臣同心同德,自然也就称霸天下。

第三篇短文则说明舜蹠之分在于善利之间:扬善成为圣贤之君,逐利则成为杀人魔王。

孟子的义利观

孟子曰:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

《孟子》一书中“义”字共出现108次,有两种基本意思。

其一是合乎某种道或理谓之“义”,作名词或动词。

“君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。”(《离娄上》)

其二是道理、正理,作名词。

“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”(《梁惠王上》)

“治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”(《滕文公上》)

“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。”(《告子上》)

孟子继承和发展了孔子的仁学思想,常把“义”与“仁”、“礼”等字合成一词使用,谓之“仁义”、“礼义”等。 孟子主要把“仁”看作是人心理上一种应有的“以其所爱及其所不爱”(《尽心下》)的道德品性,而“义”,孟子主要把它看作是人在生活中应遵循的,应内化于心的一种行为标准,一种道德规定。

《孟子》一书中“利”字共出现38次,主要有三种意思。其一是指利益,作名词。其二是有利于、利用、以……为利的意思,作动词。其三是锐利或利害的意思,作形容词。

“利”在孟子的思想学说中主要指实实在在的利益、好处,可以说相当于我们现在通用的“利益” 。

“王,何必曰利?亦有仁义而已矣。”

“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

“不仁者可与言哉?安其危而利其灾,乐其所以亡者

“固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

孟子的义利观:

“饥者易为食,渴者易为饮。”(《公孙丑》)

“谷与鱼鳖不可胜食,林木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”(《梁惠王上》)

首先,孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的,合理的。对于生存着和需要生存着的人来说,有些需求是不可或缺的,他认识到人活着就有需求,人的需求是开放的,而且一些需求必须不断地得到满足。因而当政者要顺着民众的需求,使他们丰衣足食、安居乐业。

义利并重、以义为先的政治观

合乎礼义、以义待利的生活观

崇义尚道、舍生取义的人生观

纵观《孟子》全书,我们可以看到它洋溢着孟子崇高的精神境界和不渝的救世情怀:以民为本,以利为本,崇古尚贤,崇义尚道,自承先圣,身任天下。正因为那个变革性、过渡性时代的礼乐崩坏、诸侯恣行、政由强国、社会动荡、民不聊生,孟子以天下苍生黎民为念,高举仁义的思想大旗四处游说,奔走呼号。表达了渴望丰衣足食,渴望安居乐业,渴望和平、统一、稳定的心声。

所谓义,一般是指与礼制紧密相关的封建道德规范。所谓利,泛指利益,主要是指人们的物质利益。可见,义利问题就是指人的道德与物质利益之间的关系问题。

孟子的义利观是典型的重义轻利观,主张先义后利、以义统利、见利思义,对于我们今天考虑、衡量和处理个人与集体、集体与国家之间的利益关系问题时,无疑具有深刻的启迪意义。对我国当今社会主义现代化建设也具有的积极意义。

孟子义利观的现实意义

从理论上说,孟子的学说是很有道理的,也是能够自圆其说的。但是从历史和现实的实践来看,无论是战争还是和平,既然有军事行动发生,就不可能没有利害关系在内,也不可能有纯粹为抽象的仁义道德而战的战争和纯粹为抽象的仁义道德而罢兵停战的和平出现,在孟子所处的战国时代,尤其没有这种可能。

孟子义利观的局限性

同课章节目录