湘教版七年级上册 4.3影响气候的主要因素 学案(3课时,无答案)

文档属性

| 名称 | 湘教版七年级上册 4.3影响气候的主要因素 学案(3课时,无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 246.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 11:48:23 | ||

图片预览

文档简介

第三节 影响气候的主要因素(第1课时)

一、学习目标

1.通过演示认识太阳高度角,并能分析纬度、太阳高度、太阳辐射与气温的关系。(重点)

2.记住地球运动的定义、方向及周期及产生的地理现象。(难点)

502920019050000二、自读自学

(一)地球的形状与气候【读课本79页内容,自学以下问题】

【说说看】1.什么是太阳高度?

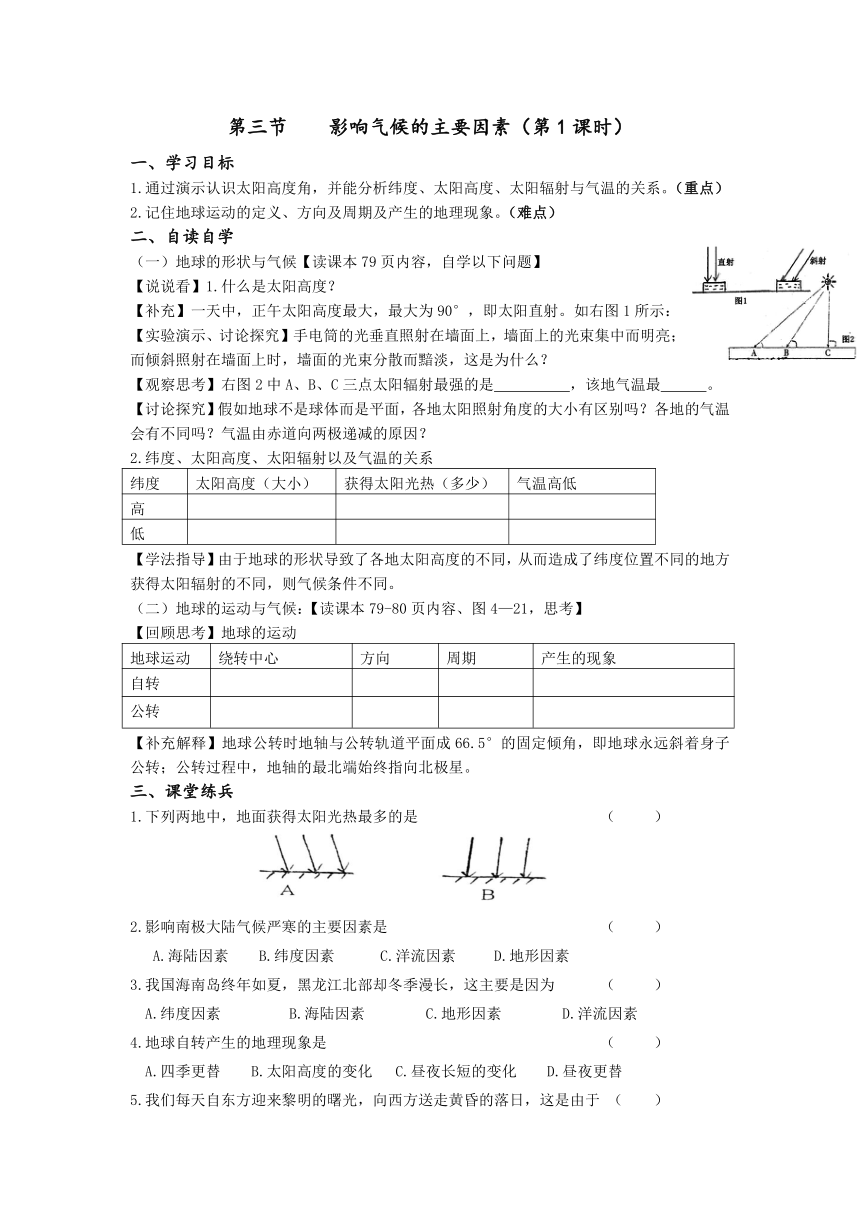

【补充】一天中,正午太阳高度最大,最大为90°,即太阳直射。如右图1所示:

【实验演示、讨论探究】手电筒的光垂直照射在墙面上,墙面上的光束集中而明亮;而倾斜照射在墙面上时,墙面的光束分散而黯淡,这是为什么?

【观察思考】右图2中A、B、C三点太阳辐射最强的是 ,该地气温最 。

【讨论探究】假如地球不是球体而是平面,各地太阳照射角度的大小有区别吗?各地的气温会有不同吗?气温由赤道向两极递减的原因?

2.纬度、太阳高度、太阳辐射以及气温的关系

纬度

太阳高度(大小)

获得太阳光热(多少)

气温高低

高

低

【学法指导】由于地球的形状导致了各地太阳高度的不同,从而造成了纬度位置不同的地方获得太阳辐射的不同,则气候条件不同。

(二)地球的运动与气候:【读课本79-80页内容、图4—21,思考】

【回顾思考】地球的运动

地球运动

绕转中心

方向

周期

产生的现象

自转

公转

【补充解释】地球公转时地轴与公转轨道平面成66.5°的固定倾角,即地球永远斜着身子公转;公转过程中,地轴的最北端始终指向北极星。

三、课堂练兵

1.下列两地中,地面获得太阳光热最多的是 ( )

10852154254500

2.影响南极大陆气候严寒的主要因素是 ( )

A.海陆因素 B.纬度因素 C.洋流因素 D.地形因素

3.我国海南岛终年如夏,黑龙江北部却冬季漫长,这主要是因为 ( )

A.纬度因素 B.海陆因素 C.地形因素 D.洋流因素

4.地球自转产生的地理现象是 ( )

A.四季更替 B.太阳高度的变化 C.昼夜长短的变化 D.昼夜更替

5.我们每天自东方迎来黎明的曙光,向西方送走黄昏的落日,这是由于 ( )

A.地球自西向东公转 B.地球自东向西公转 C.地球自西向东自转 D.地球自东向西公

第三节 影响气候的主要因素(第2课时)

一、学习目标

1.根据地球公转示意图,记住二分二至日的名称及日期。(重点)

2.能通过三球仪的演示分析并记住地球公转产生的地理现象。(难点)

39662107366000二、自读自学

(一)地球的运动与气候---地球公转产生的现象

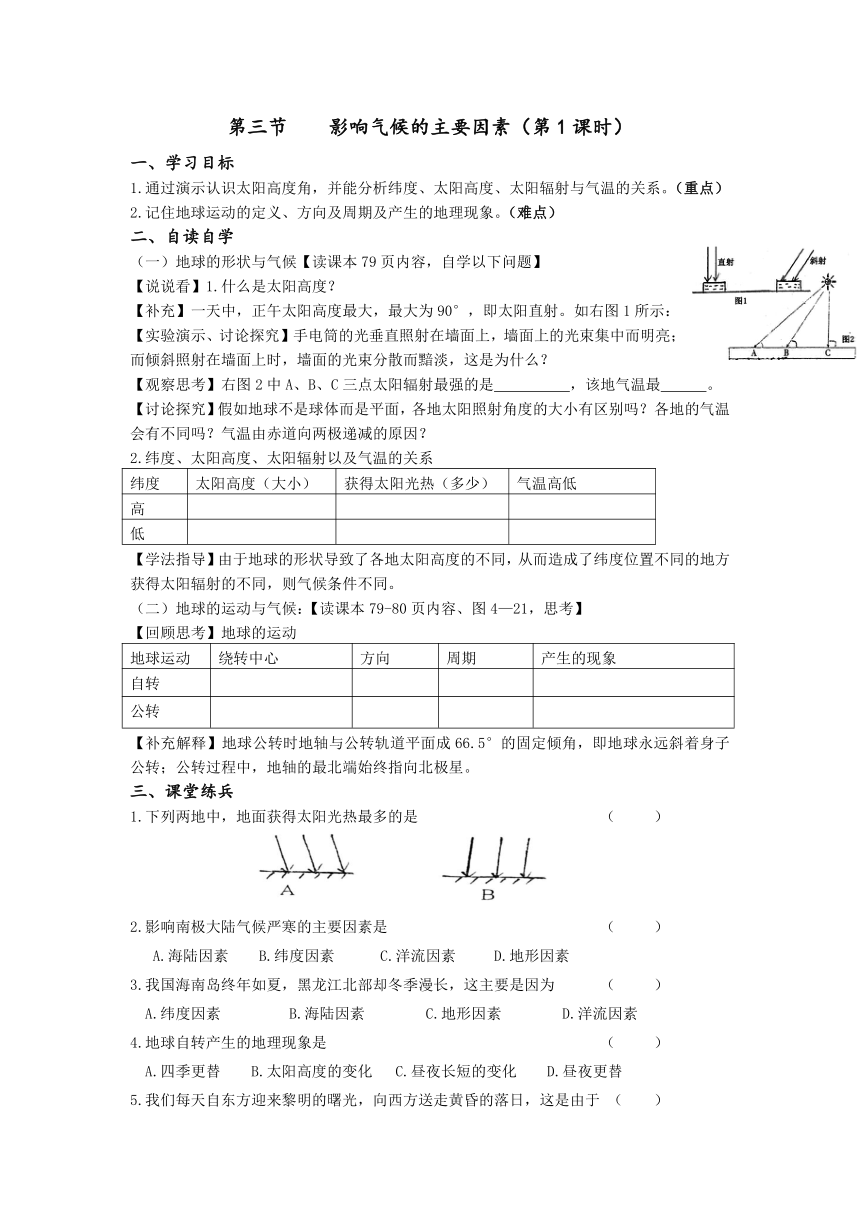

【读课本80页内容、图4—21并结合教师演示,思考下列表格】

【讨论探究、分析填表】1.四季的更替:(二分二至日简表)

节气(时间)

太阳直射点的位置

北半球

极圈以内的极昼极夜现象

昼夜长短变化

北极圈内

南极圈内

A 日( )

B 日( )

C 日( )

D 日( )

40005004762500

【做图】在右上图中标出地球自转与公转方向。

400050056451500【据右侧曲线图总结结论】太阳直射点在 线之间来回移动。【迁移应用】元旦、劳动节、国庆节时永昌的昼夜长短变化状况如何?

五带的划分:【读81页图4-23,思考以下问题】

地球上五带的名称是什么?热带与温带、温带与寒带的界线分别是什么?我国大部分陆地位于哪一个温度带?

【活动】完成课本81-82页活动4、5、6、7题。

三、课堂练兵

(一)选择题

1.下列现象中,不是由于地球公转产生的是 ( )

A.昼夜长短的变化 B.昼夜更替 C.极昼极夜现象 D.四季变化现象

2.北半球夏至日是 ( )

A.太阳直射在南回归线上 B.时间是7月初 C.地球上纬度越高白昼时间越长 D.北极圈以内出现极昼

3.下列地区,四季变化明显的是 ( )

365760029781500 A.曾母暗沙(4°N) B.海口市(°N) C.天津市(39°N) D.南极(90°S)

(二)综合题

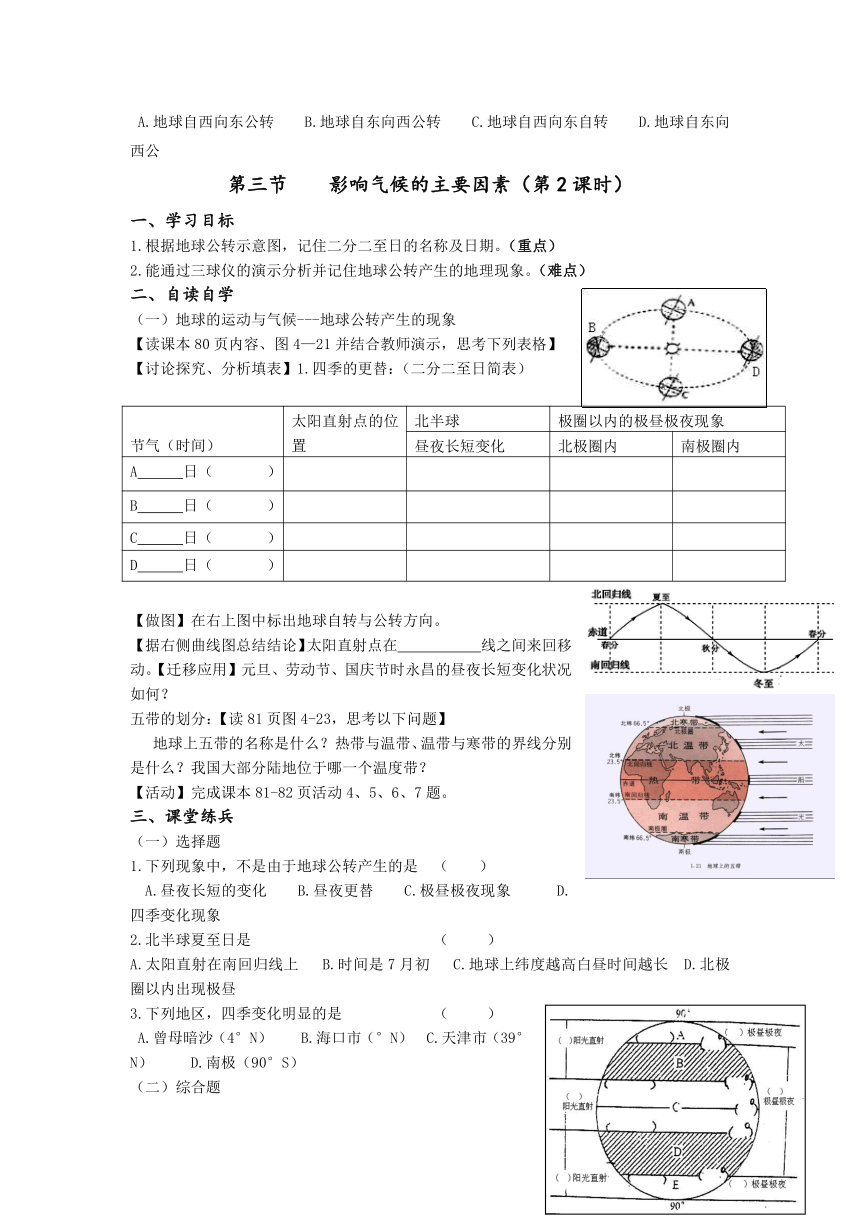

读地球上的五带示意图(右图2),完成下列要求:

(1)写出图中字母代表的五带名称:

A B C D E

请在图中括号内分别填写“有”或“无”。

请在图中括号内分别填写纬线名称及纬度。

(4)写出图中字母代表的五带的气候特征

A C D

第三节 影响气候的主要因素(第3课时)

一、学习目标

1.分析并记住海陆分布对气候影响的具体表现;知道地形对气候的影响,并能具体分析判断。(重点)

2.熟练应用气温垂直递减率,进行相关计算。(难点)

二、自读自学

(一)海陆分布与气候【读课本83页的相关内容,思考以下问题】

【学法指导】由于陆地和海洋的热力性质不同,夏季陆地和海洋在同等强度的阳光照射下,陆地吸热快、升温快,散热快、降温也快,而海洋正好相反。

1.海陆分布对气温的影响:

【回顾思考】(1)同纬度地区:夏季陆温 于海温,冬季海温 于陆温。

(2)北半球中纬度地区:陆温最高月在 月,海温最高月在 月;陆温最低月在 月,海温最低月在 月。

【讨论探究】 ⑶ 同纬度地区:沿海地区温差 ,内陆地区温差 。

【回顾思考】2.海陆分布对降水的影响:中纬度地区沿海地带降水 ,内陆地区降水 。

(二)地形地势对气候的影响【读课本84页的相关内容,思考以下问题】

1.地形对气候的影响

(1)山脉对太阳辐射的阻挡作用——山地出现 坡(气温高)和 坡(气温低);

(2)山脉对低层空气运动的阻挡作用——山地出现 坡(降水多)和 坡(降水少)。

【讨论探究】南美洲安第斯山脉南段的东侧干旱而西侧湿润的原因是什么?

2.地势对气候的影响:海拔越高,气温越 ,海拔每升高100米,气温下降 ℃。(“一山有四季”)

【活动】完成85页活动题1、2

(三)人类活动与气候【读课本85页的相关内容,思考以下问题】

1.改变地面状况,影响局部地区气候; 2.改变大气成分,影响全球气候。

【讨论探究】全球变暖的原因是什么?会产生哪些危害?如何预防?

297053011112500228790512065000【结论】(1)二氧化碳等温室气体增加 上升,极地冰雪融化,沿海低地被淹,旱涝频发 预防措施:① ,②

218249511303000118237010350500(2) 氯氟化合物 臭氧层破坏 增强,危及人类健康

3.城市热岛效应:市中心气温 于郊区气温,风速比郊区小;市中心上升气流显著,多云雾,降水多。

三、课堂练兵

1.青岛和庐山成为夏季避暑胜地的主要原因分别是 ( )

A.纬度因素和地形因素 B.海陆因素和纬度因素 C.海陆因素和地形因素 D.人类活动和地形因素

2. “一山有四季”、“山下百花山上雪”形成的主要因素是 ( )

A.地球的形状 B.地势 C.海陆分布 D.纬度位置

3.近年来,全球气温有变暖的趋势,主要是因为 ( )

A.太阳和活动剧烈,太阳辐射增强 B.地壳活动剧烈,火山、地震增多

C.人类活动排放了大量的二氧化碳 D .地球距离太阳的距离在逐渐缩小

4.喜马拉雅山脉的南坡降水量比北坡大,主要的影响因素是 ( )

A.海陆分布 B.人类活动 C.地球运动 D.地形因素

5.导致赤道地区出现“雪峰”的原因是 ( )

A.海陆分布 B.人类活动 C.地球运动 D.地势因素

6.小明参加暑假地理夏令营,爬一座山峰,出发时小明用温度计测得山下的温度是24℃,爬到山顶后测得温度是15℃。按照温度的垂直递减的一般规律,可推知小明登高了 ( )

A.900米 B.10米 C.1500米 D.1800米

一、学习目标

1.通过演示认识太阳高度角,并能分析纬度、太阳高度、太阳辐射与气温的关系。(重点)

2.记住地球运动的定义、方向及周期及产生的地理现象。(难点)

502920019050000二、自读自学

(一)地球的形状与气候【读课本79页内容,自学以下问题】

【说说看】1.什么是太阳高度?

【补充】一天中,正午太阳高度最大,最大为90°,即太阳直射。如右图1所示:

【实验演示、讨论探究】手电筒的光垂直照射在墙面上,墙面上的光束集中而明亮;而倾斜照射在墙面上时,墙面的光束分散而黯淡,这是为什么?

【观察思考】右图2中A、B、C三点太阳辐射最强的是 ,该地气温最 。

【讨论探究】假如地球不是球体而是平面,各地太阳照射角度的大小有区别吗?各地的气温会有不同吗?气温由赤道向两极递减的原因?

2.纬度、太阳高度、太阳辐射以及气温的关系

纬度

太阳高度(大小)

获得太阳光热(多少)

气温高低

高

低

【学法指导】由于地球的形状导致了各地太阳高度的不同,从而造成了纬度位置不同的地方获得太阳辐射的不同,则气候条件不同。

(二)地球的运动与气候:【读课本79-80页内容、图4—21,思考】

【回顾思考】地球的运动

地球运动

绕转中心

方向

周期

产生的现象

自转

公转

【补充解释】地球公转时地轴与公转轨道平面成66.5°的固定倾角,即地球永远斜着身子公转;公转过程中,地轴的最北端始终指向北极星。

三、课堂练兵

1.下列两地中,地面获得太阳光热最多的是 ( )

10852154254500

2.影响南极大陆气候严寒的主要因素是 ( )

A.海陆因素 B.纬度因素 C.洋流因素 D.地形因素

3.我国海南岛终年如夏,黑龙江北部却冬季漫长,这主要是因为 ( )

A.纬度因素 B.海陆因素 C.地形因素 D.洋流因素

4.地球自转产生的地理现象是 ( )

A.四季更替 B.太阳高度的变化 C.昼夜长短的变化 D.昼夜更替

5.我们每天自东方迎来黎明的曙光,向西方送走黄昏的落日,这是由于 ( )

A.地球自西向东公转 B.地球自东向西公转 C.地球自西向东自转 D.地球自东向西公

第三节 影响气候的主要因素(第2课时)

一、学习目标

1.根据地球公转示意图,记住二分二至日的名称及日期。(重点)

2.能通过三球仪的演示分析并记住地球公转产生的地理现象。(难点)

39662107366000二、自读自学

(一)地球的运动与气候---地球公转产生的现象

【读课本80页内容、图4—21并结合教师演示,思考下列表格】

【讨论探究、分析填表】1.四季的更替:(二分二至日简表)

节气(时间)

太阳直射点的位置

北半球

极圈以内的极昼极夜现象

昼夜长短变化

北极圈内

南极圈内

A 日( )

B 日( )

C 日( )

D 日( )

40005004762500

【做图】在右上图中标出地球自转与公转方向。

400050056451500【据右侧曲线图总结结论】太阳直射点在 线之间来回移动。【迁移应用】元旦、劳动节、国庆节时永昌的昼夜长短变化状况如何?

五带的划分:【读81页图4-23,思考以下问题】

地球上五带的名称是什么?热带与温带、温带与寒带的界线分别是什么?我国大部分陆地位于哪一个温度带?

【活动】完成课本81-82页活动4、5、6、7题。

三、课堂练兵

(一)选择题

1.下列现象中,不是由于地球公转产生的是 ( )

A.昼夜长短的变化 B.昼夜更替 C.极昼极夜现象 D.四季变化现象

2.北半球夏至日是 ( )

A.太阳直射在南回归线上 B.时间是7月初 C.地球上纬度越高白昼时间越长 D.北极圈以内出现极昼

3.下列地区,四季变化明显的是 ( )

365760029781500 A.曾母暗沙(4°N) B.海口市(°N) C.天津市(39°N) D.南极(90°S)

(二)综合题

读地球上的五带示意图(右图2),完成下列要求:

(1)写出图中字母代表的五带名称:

A B C D E

请在图中括号内分别填写“有”或“无”。

请在图中括号内分别填写纬线名称及纬度。

(4)写出图中字母代表的五带的气候特征

A C D

第三节 影响气候的主要因素(第3课时)

一、学习目标

1.分析并记住海陆分布对气候影响的具体表现;知道地形对气候的影响,并能具体分析判断。(重点)

2.熟练应用气温垂直递减率,进行相关计算。(难点)

二、自读自学

(一)海陆分布与气候【读课本83页的相关内容,思考以下问题】

【学法指导】由于陆地和海洋的热力性质不同,夏季陆地和海洋在同等强度的阳光照射下,陆地吸热快、升温快,散热快、降温也快,而海洋正好相反。

1.海陆分布对气温的影响:

【回顾思考】(1)同纬度地区:夏季陆温 于海温,冬季海温 于陆温。

(2)北半球中纬度地区:陆温最高月在 月,海温最高月在 月;陆温最低月在 月,海温最低月在 月。

【讨论探究】 ⑶ 同纬度地区:沿海地区温差 ,内陆地区温差 。

【回顾思考】2.海陆分布对降水的影响:中纬度地区沿海地带降水 ,内陆地区降水 。

(二)地形地势对气候的影响【读课本84页的相关内容,思考以下问题】

1.地形对气候的影响

(1)山脉对太阳辐射的阻挡作用——山地出现 坡(气温高)和 坡(气温低);

(2)山脉对低层空气运动的阻挡作用——山地出现 坡(降水多)和 坡(降水少)。

【讨论探究】南美洲安第斯山脉南段的东侧干旱而西侧湿润的原因是什么?

2.地势对气候的影响:海拔越高,气温越 ,海拔每升高100米,气温下降 ℃。(“一山有四季”)

【活动】完成85页活动题1、2

(三)人类活动与气候【读课本85页的相关内容,思考以下问题】

1.改变地面状况,影响局部地区气候; 2.改变大气成分,影响全球气候。

【讨论探究】全球变暖的原因是什么?会产生哪些危害?如何预防?

297053011112500228790512065000【结论】(1)二氧化碳等温室气体增加 上升,极地冰雪融化,沿海低地被淹,旱涝频发 预防措施:① ,②

218249511303000118237010350500(2) 氯氟化合物 臭氧层破坏 增强,危及人类健康

3.城市热岛效应:市中心气温 于郊区气温,风速比郊区小;市中心上升气流显著,多云雾,降水多。

三、课堂练兵

1.青岛和庐山成为夏季避暑胜地的主要原因分别是 ( )

A.纬度因素和地形因素 B.海陆因素和纬度因素 C.海陆因素和地形因素 D.人类活动和地形因素

2. “一山有四季”、“山下百花山上雪”形成的主要因素是 ( )

A.地球的形状 B.地势 C.海陆分布 D.纬度位置

3.近年来,全球气温有变暖的趋势,主要是因为 ( )

A.太阳和活动剧烈,太阳辐射增强 B.地壳活动剧烈,火山、地震增多

C.人类活动排放了大量的二氧化碳 D .地球距离太阳的距离在逐渐缩小

4.喜马拉雅山脉的南坡降水量比北坡大,主要的影响因素是 ( )

A.海陆分布 B.人类活动 C.地球运动 D.地形因素

5.导致赤道地区出现“雪峰”的原因是 ( )

A.海陆分布 B.人类活动 C.地球运动 D.地势因素

6.小明参加暑假地理夏令营,爬一座山峰,出发时小明用温度计测得山下的温度是24℃,爬到山顶后测得温度是15℃。按照温度的垂直递减的一般规律,可推知小明登高了 ( )

A.900米 B.10米 C.1500米 D.1800米