人教版七上地理3.2《气温的变化与分布》 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版七上地理3.2《气温的变化与分布》 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-11 10:08:34 | ||

图片预览

文档简介

人教版地理七上第三章第二节《气温的变化与分布》教案

教材分析

本节教材讲述了气温的概念与测量,气温的时间变化、气温的空间分布三个内容。本节教材是属于世界地理总论部分,是学习区域地理的重要基础,也《多变的天气》的自然延伸,也是学习第四节《世界气候》的基础,承上启下,极为重要。

教学目标

知识与能力:

1.知道气温的测定方法。

2.能正确阅读等温线分布图,并总结出世界气温的分布规律。

3.根据气温资料,绘制气温年变化曲线图,并依据这些气候资料了解气候特点, 说出气温的变化规律。

过程与方法:

1.让学生充分动手实践、动口表达,引导学生逐步学会看图、制图。学会合作、探究、讨论、评价,积极参与到教学过程之中。

2.教学过程中,分析问题时注重科学方法的体现,充分体现比较法的科学价值。

情感、态度与价值观:

1.通过分析家乡气温资料的过程,进一步加深对家乡的了解和认识,增进对家乡的热爱之情。

2.通过对不同气温条件的辩证分析,了解自然规律的美,建立正确的人地关系理念。

教学重难点

教学重点:学会使用气温资料,绘制气温曲线图、等温线图,并会通过读图总结气温的变化规律。

教学难点:等温线图的判读、分析。

教学方法

读图分析、案例讲解、动手绘图、小组合作探究法、多媒体演示

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

情景导入:

出示情景:家住北京的李鑫寒假期间去海南旅游,南行的路上他把自己的厚衣服逐步换成了薄衣服,你知道这是为什么吗?在海南他还看到了成片的椰林,这样的景观与什么有关?

每天,我们都能通过电视、广播、网络等媒体,听到或读到气温这个词。

气温在我们的生活中扮演着重要的角色,让我们开启探究气温的旅程吧!

读图思考:

发现气温逐步升高

观看熟悉的天气预报材料,激发探究的欲望。

生活化的情景引入,易调动学生参与活动

活动一:关注生活谈气温的变化

1.气温的含义、观测

(1)什么是气温?如何测量气温?测量气温的工具是什么?

(2)展示阅读材料:

地面气象观测中测定的气温是离地面1.5米处的气温。气温的观测项目包括实时气温、日最高气温和日最低气温,观测仪器主要有温度计、最高温度表、最低温度表等。这些观测仪器放置在百叶箱中。百叶箱能让空气自由流通,防止太阳对仪器的辐射,使仪器免受强风、雨、雪等的影响,保证测得的数据更加准确。

自动气象站对气温能够进行实时观测,并每逢整点记录一次。在我国,人工观测记录气温一般每天在北京时间8时、14时、20时、2时各进行一次。

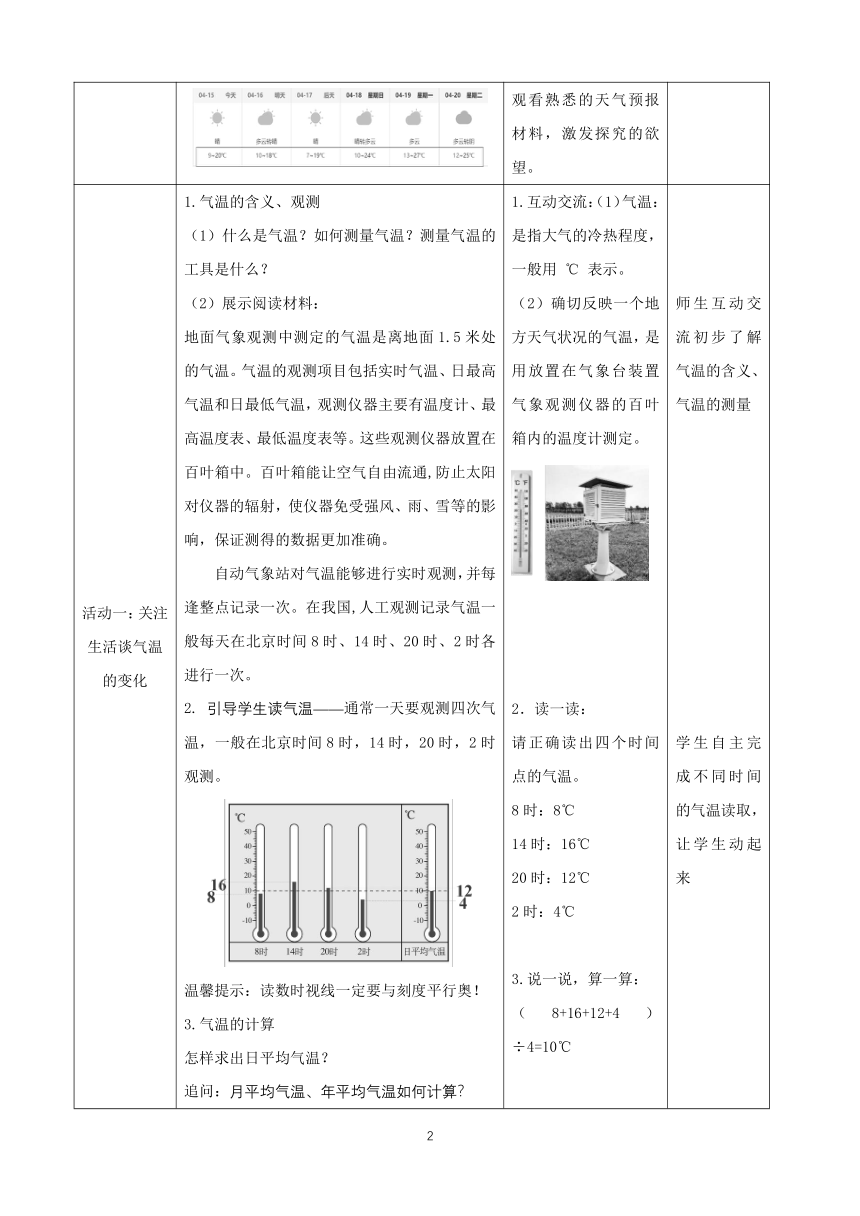

2. 引导学生读气温——通常一天要观测四次气温,一般在北京时间8时,14时,20时,2时观测。

温馨提示:读数时视线一定要与刻度平行奥!

3.气温的计算

怎样求出日平均气温?

追问:月平均气温、年平均气温如何计算?

月平均气温=日平均气温之和/当月天数

年平均气温=月平均气温之和/12

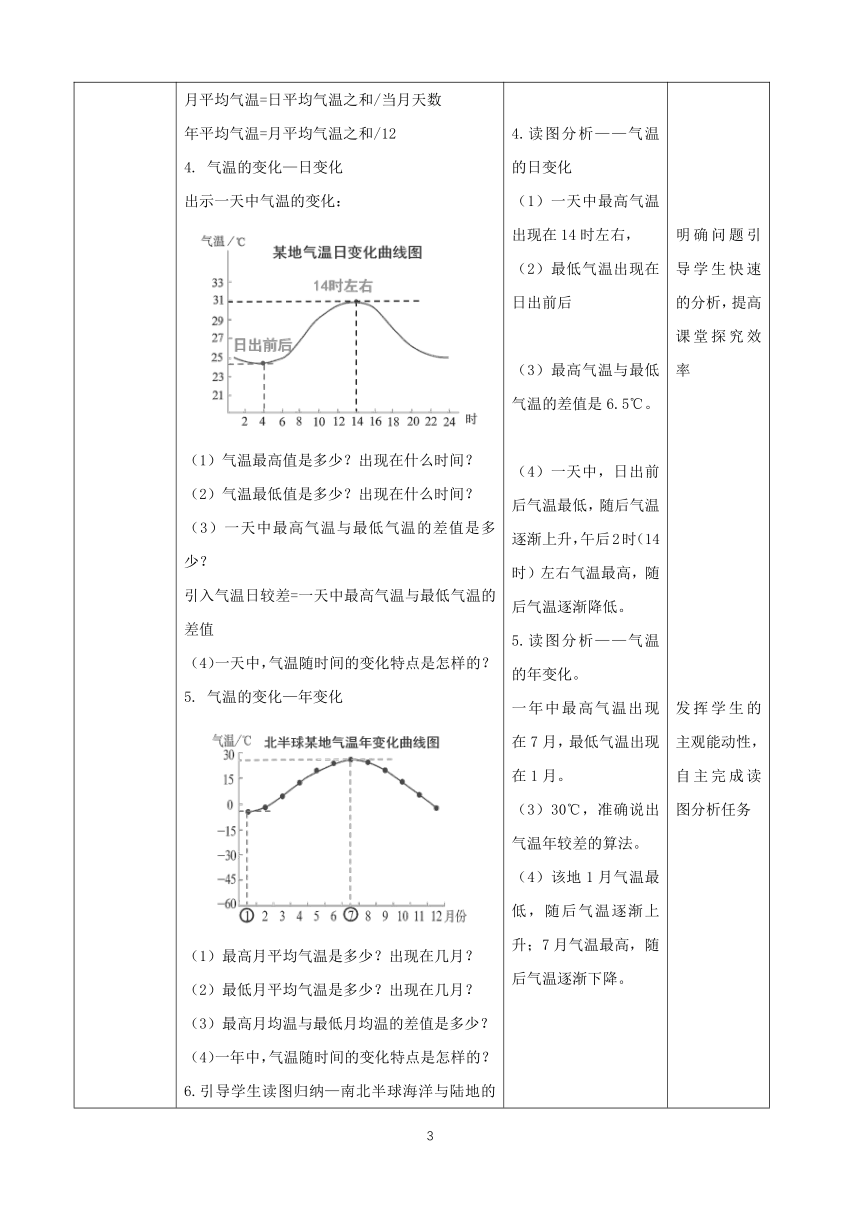

4. 气温的变化—日变化

出示一天中气温的变化:

(1)气温最高值是多少?出现在什么时间?

(2)气温最低值是多少?出现在什么时间?

(3)一天中最高气温与最低气温的差值是多少?

引入气温日较差=一天中最高气温与最低气温的差值

(4)一天中,气温随时间的变化特点是怎样的?

5. 气温的变化—年变化

(1)最高月平均气温是多少?出现在几月?

(2)最低月平均气温是多少?出现在几月?

(3)最高月均温与最低月均温的差值是多少?

(4)一年中,气温随时间的变化特点是怎样的?

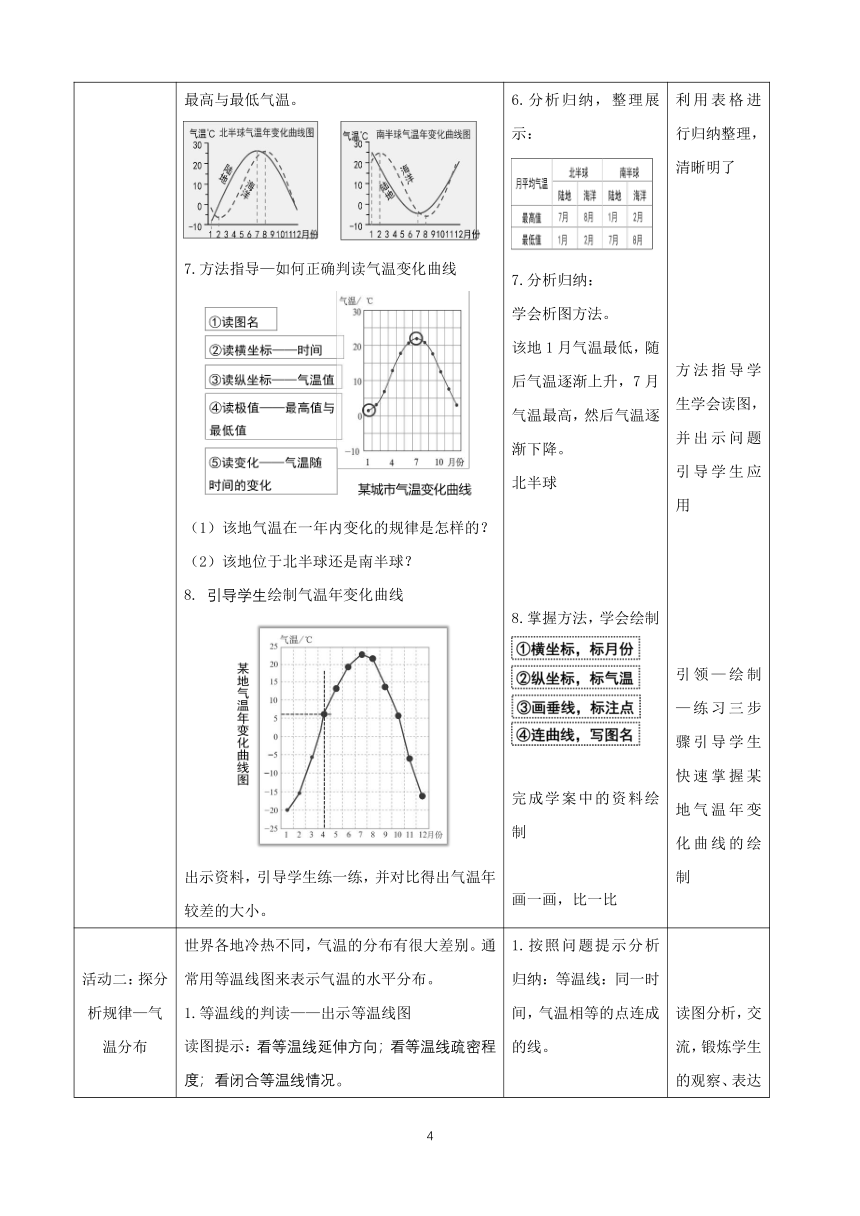

6.引导学生读图归纳—南北半球海洋与陆地的最高与最低气温。

7.方法指导—如何正确判读气温变化曲线

(1)该地气温在一年内变化的规律是怎样的?

(2)该地位于北半球还是南半球?

8. 引导学生绘制气温年变化曲线

出示资料,引导学生练一练,并对比得出气温年较差的大小。

1.互动交流:(1)气温:是指大气的冷热程度,一般用 ℃ 表示。

(2)确切反映一个地方天气状况的气温,是用放置在气象台装置气象观测仪器的百叶箱内的温度计测定。

2.读一读:

请正确读出四个时间点的气温。

8时:8℃

14时:16℃

20时:12℃

2时:4℃

3.说一说,算一算:

(8+16+12+4)÷4=10℃

4.读图分析——气温的日变化

(1)一天中最高气温出现在14时左右,

(2)最低气温出现在日出前后

(3)最高气温与最低气温的差值是6.5℃。

(4)一天中,日出前后气温最低,随后气温逐渐上升,午后2时(14时)左右气温最高,随后气温逐渐降低。

5.读图分析——气温的年变化。

一年中最高气温出现在7月,最低气温出现在1月。

(3)30℃,准确说出气温年较差的算法。

(4)该地1月气温最低,随后气温逐渐上升;7月气温最高,随后气温逐渐下降。

6.分析归纳,整理展示:

7.分析归纳:

学会析图方法。

该地1月气温最低,随后气温逐渐上升,7月气温最高,然后气温逐渐下降。

北半球

8.掌握方法,学会绘制

完成学案中的资料绘制

画一画,比一比

师生互动交流初步了解气温的含义、气温的测量

学生自主完成不同时间的气温读取,让学生动起来

明确问题引导学生快速的分析,提高课堂探究效率

发挥学生的主观能动性,自主完成读图分析任务

利用表格进行归纳整理,清晰明了

方法指导学生学会读图,并出示问题引导学生应用

引领—绘制—练习三步骤引导学生快速掌握某地气温年变化曲线的绘制

活动二:探分析规律—气温分布

世界各地冷热不同,气温的分布有很大差别。通常用等温线图来表示气温的水平分布。

1.等温线的判读——出示等温线图

读图提示:看等温线延伸方向;看等温线疏密程度;看闭合等温线情况。

2.探究世界等温线分布规律

出示世界年平均气温分布图,引导学生合作探究。

(1)世界年均温>20℃的分布在哪?

(2)世界年均温<—10℃的分布在哪?

(3)南北半球等温线分布有何不同?

(4)全球气温的分布规律?

引导学生展示交流:

补充:规律二:

北半球等温线比较密集;南半球等温线比较稀疏;北半球等温线比较弯曲;南半球等温线比较平直;

3.追问:不同的季节世界气温分布有什么规律?

出示1月、7月气温分布图:

(1)概括世界1月和7月的气温从低纬到高纬的变化规律。

(2)从等温线的疏密程度看,1月和7月有什么差异?南、北半球有什么差异?

(3)北半球同纬度的大陆和海洋相比,1月哪里气温高?7月哪里气温高?

取点观察:观察图中A、B两点的气温,你发现有什么不同?

3.情景探究:玲玲在"九寨沟(104°E,33°N,海拔2000米以上)夏令营活动方案"中除了提示大家要携带防晒用品、雨具之外,还专门强调:切记预备稍厚外套。你觉得有必要吗?为什么?

4.出示规律图,提问你发现什么规律了吗?

归纳:高出不胜寒

5.引导学生应用规律算一算:我这里海拔720m,气温是28.8℃,山顶的海拔是1520m,气温应该为多少度?

6.归纳总结:世界气温的分布规律

(1)纬度因素:由低纬度向高纬度,气温逐渐降低。

(2)海陆因素:同纬度地区,夏季陆地气温高,

海洋气温低,冬季相反。南北半球海陆分布状况不同,南半球的等温线更为平直。

(3)地形因素:气温随海拔的升高而降低,每上升100米,气温降低约0.6 ℃

1.按照问题提示分析归纳:等温线:同一时间,气温相等的点连成的线。

2.合作探究——读图分析:

年均温高于20℃的地区主要位于南北回归线之间,

低于﹣10℃的地区主要位于南北极圈以内。

思考:从赤道向两极,年平均气温有什么变化规律?

总结规律:规律一:气温由低纬度地区向高纬度地区递减

3.互动交流,归纳展示:

(1)世界1月和7月的气温从低纬到高纬都呈现逐渐递减的变化规律。

(2)从等温线的疏密程度看,1月北半球等温线比南半球的密集,7月南半球等温线比北半球的密集。

(3)对比分析,归纳:

规律三:北半球同纬度地带,1月大陆气温低于海洋,7月大陆气温高于海洋。

3.情景分析:有必要,爬山时,越往高处,会感觉越冷。

4.思考归纳:

海拔每上升1000m,气温约下降6℃。

5.算一算:第一步:两地高度差为800m。第二步:海拔与温度之间的关系,800m—>4.8℃。第三步:温差计算,28.8℃-4.8℃=24℃。

6.互动交流

读图分析,交流,锻炼学生的观察、表达的能力

开展小组合作学习,调动学生全员参与问题探究

引导学生读图析图,学会分析的方法

对比全年气温分布和1月、7月分布图,引导学生自主完成规律的探究

小情景引入新内容的探究,调动学生的兴趣

算一算,讲一讲,感受地形对气温的影响

拓展提升

1.出示水与沙子在不同时间段的温度测量:

这说明了什么问题?

结论:同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季相反。

2.诗句中的气温:

1.观察总结:

沙子升温快,降温也快;水升温慢,降温也慢。海陆有热力差异。

2.链接生活,连一连

用实验验证海陆气温的不同,从理论上帮助学生深化探究

课堂总结:

课堂达标

1.读某气象站测得该市某日的气温数值图,该日气温的日较差约是( )

A.15℃ B.10℃ C.20℃ D.37℃

2.位于南半球澳大利亚的学校,放暑假的时间一般是( )

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

读图3-2-3,完成3—4题。

3.北半球年平均气温分布的大体状况是( )

A.由北向南气温逐渐降低 B.由南向北气温逐渐降低

C.由东向西气温逐渐升高 D.由西向东气温逐渐升高

4.图中甲区域年平均气温较周边地区低的主要影响因素是( )

A.纬度高低 B.海陆分布 C.地形地势 D.人类活动

5.气温随海拔升高而降低,大致每升高100米,气温约下降0.6℃。如果甲地气温为12℃,那么比它高500米的乙地气温为 ( )

A.9℃ B.12℃ C.15℃ D.18℃

6.读图3-2-4,图中甲、乙两地在同一纬度的陆地,下列说法正确的是( )

A.该区域位于北半球,甲点海拔高于乙点

B.该区域位于南半球,甲点海拔高于乙点

C.该区域位于北半球,甲点海拔低于乙点

D.该区域位于南半球,甲点海拔低于乙点

随堂练习,巩固基础,课堂达标

教材分析

本节教材讲述了气温的概念与测量,气温的时间变化、气温的空间分布三个内容。本节教材是属于世界地理总论部分,是学习区域地理的重要基础,也《多变的天气》的自然延伸,也是学习第四节《世界气候》的基础,承上启下,极为重要。

教学目标

知识与能力:

1.知道气温的测定方法。

2.能正确阅读等温线分布图,并总结出世界气温的分布规律。

3.根据气温资料,绘制气温年变化曲线图,并依据这些气候资料了解气候特点, 说出气温的变化规律。

过程与方法:

1.让学生充分动手实践、动口表达,引导学生逐步学会看图、制图。学会合作、探究、讨论、评价,积极参与到教学过程之中。

2.教学过程中,分析问题时注重科学方法的体现,充分体现比较法的科学价值。

情感、态度与价值观:

1.通过分析家乡气温资料的过程,进一步加深对家乡的了解和认识,增进对家乡的热爱之情。

2.通过对不同气温条件的辩证分析,了解自然规律的美,建立正确的人地关系理念。

教学重难点

教学重点:学会使用气温资料,绘制气温曲线图、等温线图,并会通过读图总结气温的变化规律。

教学难点:等温线图的判读、分析。

教学方法

读图分析、案例讲解、动手绘图、小组合作探究法、多媒体演示

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

情景导入:

出示情景:家住北京的李鑫寒假期间去海南旅游,南行的路上他把自己的厚衣服逐步换成了薄衣服,你知道这是为什么吗?在海南他还看到了成片的椰林,这样的景观与什么有关?

每天,我们都能通过电视、广播、网络等媒体,听到或读到气温这个词。

气温在我们的生活中扮演着重要的角色,让我们开启探究气温的旅程吧!

读图思考:

发现气温逐步升高

观看熟悉的天气预报材料,激发探究的欲望。

生活化的情景引入,易调动学生参与活动

活动一:关注生活谈气温的变化

1.气温的含义、观测

(1)什么是气温?如何测量气温?测量气温的工具是什么?

(2)展示阅读材料:

地面气象观测中测定的气温是离地面1.5米处的气温。气温的观测项目包括实时气温、日最高气温和日最低气温,观测仪器主要有温度计、最高温度表、最低温度表等。这些观测仪器放置在百叶箱中。百叶箱能让空气自由流通,防止太阳对仪器的辐射,使仪器免受强风、雨、雪等的影响,保证测得的数据更加准确。

自动气象站对气温能够进行实时观测,并每逢整点记录一次。在我国,人工观测记录气温一般每天在北京时间8时、14时、20时、2时各进行一次。

2. 引导学生读气温——通常一天要观测四次气温,一般在北京时间8时,14时,20时,2时观测。

温馨提示:读数时视线一定要与刻度平行奥!

3.气温的计算

怎样求出日平均气温?

追问:月平均气温、年平均气温如何计算?

月平均气温=日平均气温之和/当月天数

年平均气温=月平均气温之和/12

4. 气温的变化—日变化

出示一天中气温的变化:

(1)气温最高值是多少?出现在什么时间?

(2)气温最低值是多少?出现在什么时间?

(3)一天中最高气温与最低气温的差值是多少?

引入气温日较差=一天中最高气温与最低气温的差值

(4)一天中,气温随时间的变化特点是怎样的?

5. 气温的变化—年变化

(1)最高月平均气温是多少?出现在几月?

(2)最低月平均气温是多少?出现在几月?

(3)最高月均温与最低月均温的差值是多少?

(4)一年中,气温随时间的变化特点是怎样的?

6.引导学生读图归纳—南北半球海洋与陆地的最高与最低气温。

7.方法指导—如何正确判读气温变化曲线

(1)该地气温在一年内变化的规律是怎样的?

(2)该地位于北半球还是南半球?

8. 引导学生绘制气温年变化曲线

出示资料,引导学生练一练,并对比得出气温年较差的大小。

1.互动交流:(1)气温:是指大气的冷热程度,一般用 ℃ 表示。

(2)确切反映一个地方天气状况的气温,是用放置在气象台装置气象观测仪器的百叶箱内的温度计测定。

2.读一读:

请正确读出四个时间点的气温。

8时:8℃

14时:16℃

20时:12℃

2时:4℃

3.说一说,算一算:

(8+16+12+4)÷4=10℃

4.读图分析——气温的日变化

(1)一天中最高气温出现在14时左右,

(2)最低气温出现在日出前后

(3)最高气温与最低气温的差值是6.5℃。

(4)一天中,日出前后气温最低,随后气温逐渐上升,午后2时(14时)左右气温最高,随后气温逐渐降低。

5.读图分析——气温的年变化。

一年中最高气温出现在7月,最低气温出现在1月。

(3)30℃,准确说出气温年较差的算法。

(4)该地1月气温最低,随后气温逐渐上升;7月气温最高,随后气温逐渐下降。

6.分析归纳,整理展示:

7.分析归纳:

学会析图方法。

该地1月气温最低,随后气温逐渐上升,7月气温最高,然后气温逐渐下降。

北半球

8.掌握方法,学会绘制

完成学案中的资料绘制

画一画,比一比

师生互动交流初步了解气温的含义、气温的测量

学生自主完成不同时间的气温读取,让学生动起来

明确问题引导学生快速的分析,提高课堂探究效率

发挥学生的主观能动性,自主完成读图分析任务

利用表格进行归纳整理,清晰明了

方法指导学生学会读图,并出示问题引导学生应用

引领—绘制—练习三步骤引导学生快速掌握某地气温年变化曲线的绘制

活动二:探分析规律—气温分布

世界各地冷热不同,气温的分布有很大差别。通常用等温线图来表示气温的水平分布。

1.等温线的判读——出示等温线图

读图提示:看等温线延伸方向;看等温线疏密程度;看闭合等温线情况。

2.探究世界等温线分布规律

出示世界年平均气温分布图,引导学生合作探究。

(1)世界年均温>20℃的分布在哪?

(2)世界年均温<—10℃的分布在哪?

(3)南北半球等温线分布有何不同?

(4)全球气温的分布规律?

引导学生展示交流:

补充:规律二:

北半球等温线比较密集;南半球等温线比较稀疏;北半球等温线比较弯曲;南半球等温线比较平直;

3.追问:不同的季节世界气温分布有什么规律?

出示1月、7月气温分布图:

(1)概括世界1月和7月的气温从低纬到高纬的变化规律。

(2)从等温线的疏密程度看,1月和7月有什么差异?南、北半球有什么差异?

(3)北半球同纬度的大陆和海洋相比,1月哪里气温高?7月哪里气温高?

取点观察:观察图中A、B两点的气温,你发现有什么不同?

3.情景探究:玲玲在"九寨沟(104°E,33°N,海拔2000米以上)夏令营活动方案"中除了提示大家要携带防晒用品、雨具之外,还专门强调:切记预备稍厚外套。你觉得有必要吗?为什么?

4.出示规律图,提问你发现什么规律了吗?

归纳:高出不胜寒

5.引导学生应用规律算一算:我这里海拔720m,气温是28.8℃,山顶的海拔是1520m,气温应该为多少度?

6.归纳总结:世界气温的分布规律

(1)纬度因素:由低纬度向高纬度,气温逐渐降低。

(2)海陆因素:同纬度地区,夏季陆地气温高,

海洋气温低,冬季相反。南北半球海陆分布状况不同,南半球的等温线更为平直。

(3)地形因素:气温随海拔的升高而降低,每上升100米,气温降低约0.6 ℃

1.按照问题提示分析归纳:等温线:同一时间,气温相等的点连成的线。

2.合作探究——读图分析:

年均温高于20℃的地区主要位于南北回归线之间,

低于﹣10℃的地区主要位于南北极圈以内。

思考:从赤道向两极,年平均气温有什么变化规律?

总结规律:规律一:气温由低纬度地区向高纬度地区递减

3.互动交流,归纳展示:

(1)世界1月和7月的气温从低纬到高纬都呈现逐渐递减的变化规律。

(2)从等温线的疏密程度看,1月北半球等温线比南半球的密集,7月南半球等温线比北半球的密集。

(3)对比分析,归纳:

规律三:北半球同纬度地带,1月大陆气温低于海洋,7月大陆气温高于海洋。

3.情景分析:有必要,爬山时,越往高处,会感觉越冷。

4.思考归纳:

海拔每上升1000m,气温约下降6℃。

5.算一算:第一步:两地高度差为800m。第二步:海拔与温度之间的关系,800m—>4.8℃。第三步:温差计算,28.8℃-4.8℃=24℃。

6.互动交流

读图分析,交流,锻炼学生的观察、表达的能力

开展小组合作学习,调动学生全员参与问题探究

引导学生读图析图,学会分析的方法

对比全年气温分布和1月、7月分布图,引导学生自主完成规律的探究

小情景引入新内容的探究,调动学生的兴趣

算一算,讲一讲,感受地形对气温的影响

拓展提升

1.出示水与沙子在不同时间段的温度测量:

这说明了什么问题?

结论:同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季相反。

2.诗句中的气温:

1.观察总结:

沙子升温快,降温也快;水升温慢,降温也慢。海陆有热力差异。

2.链接生活,连一连

用实验验证海陆气温的不同,从理论上帮助学生深化探究

课堂总结:

课堂达标

1.读某气象站测得该市某日的气温数值图,该日气温的日较差约是( )

A.15℃ B.10℃ C.20℃ D.37℃

2.位于南半球澳大利亚的学校,放暑假的时间一般是( )

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

读图3-2-3,完成3—4题。

3.北半球年平均气温分布的大体状况是( )

A.由北向南气温逐渐降低 B.由南向北气温逐渐降低

C.由东向西气温逐渐升高 D.由西向东气温逐渐升高

4.图中甲区域年平均气温较周边地区低的主要影响因素是( )

A.纬度高低 B.海陆分布 C.地形地势 D.人类活动

5.气温随海拔升高而降低,大致每升高100米,气温约下降0.6℃。如果甲地气温为12℃,那么比它高500米的乙地气温为 ( )

A.9℃ B.12℃ C.15℃ D.18℃

6.读图3-2-4,图中甲、乙两地在同一纬度的陆地,下列说法正确的是( )

A.该区域位于北半球,甲点海拔高于乙点

B.该区域位于南半球,甲点海拔高于乙点

C.该区域位于北半球,甲点海拔低于乙点

D.该区域位于南半球,甲点海拔低于乙点

随堂练习,巩固基础,课堂达标