第一单元 走进化学世界—2021-2022学年人教版化学九年级上册单元易错题速练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元 走进化学世界—2021-2022学年人教版化学九年级上册单元易错题速练(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 186.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-11 12:10:12 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 走进化学世界

——2021-2022学年人教版化学九年级上册单元易错题速练

1.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

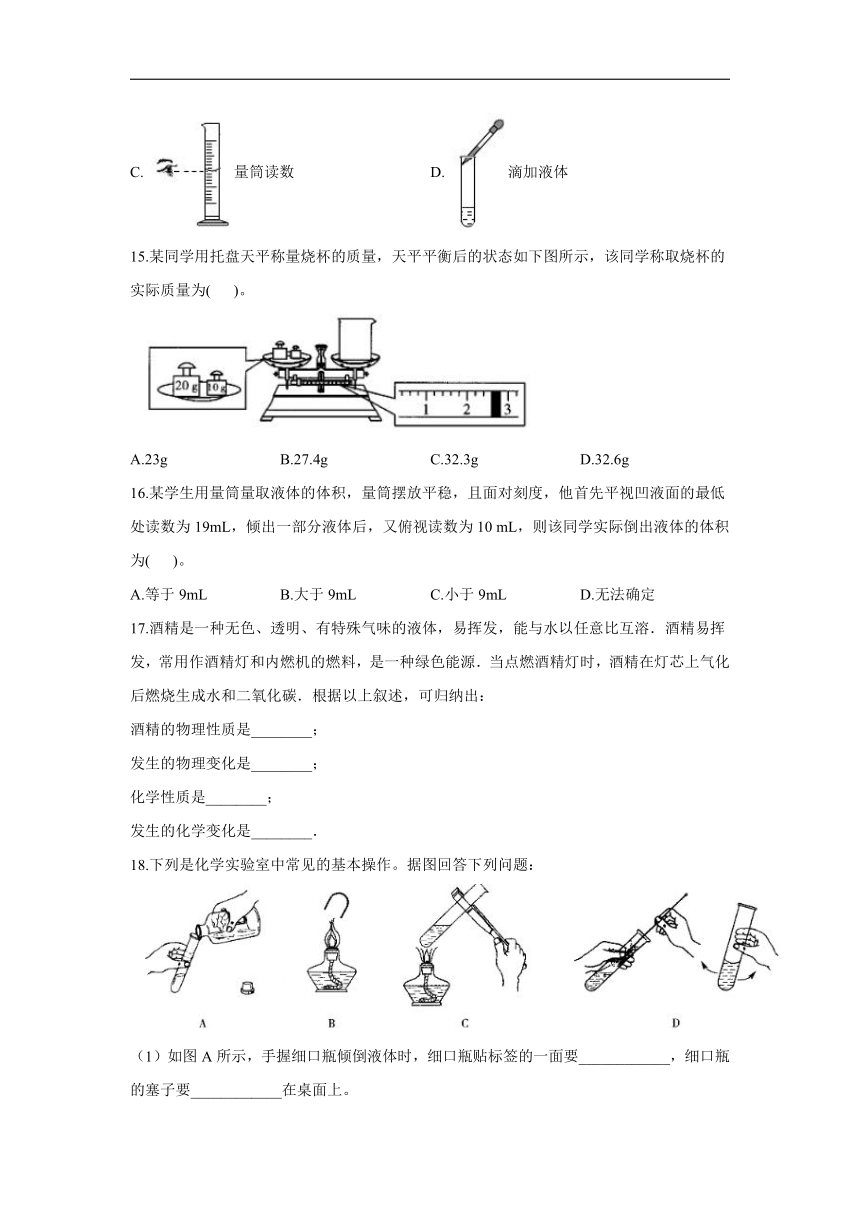

B.实验

C.推理

D.归纳

2.下列物质表现的性质属于化学性质的是( )

A.氧气是无色无味的气体 B.碳在常温下性质稳定

C.铁可以打成铁片 D.4℃时水的密度最大

3.春天里百花盛开,蜜蜂在花丛中飞舞,在花朵中爬进爬出,忙于采蜜。是什么原因吸引蜜蜂飞向花朵呢?小明提出这可能与花的颜色有关。“吸引蜜蜂的可能是花的颜色”这一叙述属于科学探究中的( )。

A.提出问题 B.建立假设 C.收集事实证据 D.制订计划

4.英国科学家法拉第曾以蜡烛为主题,对青少年发表了一系列演讲,其演讲内容被编成《蜡烛的化学史》一书。下列有关蜡烛燃烧的叙述不正确的是( )

A.蜡烛燃烧时,在顶端会形成一个装满了液态石蜡的凹槽

B.蜡烛燃烧时,液态石蜡抵达烛芯上端汽化并燃烧

C.用玻璃管从蜡烛火焰中引入的可燃物是水蒸气

D.拿住火柴一端迅速平放入蜡烛火焰,约1s后取出,处于外焰的部分最先炭化

5.化学是一门以实验为基础的科学。下列实验操作正确的是( )

A.少量的酒精洒在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布扑盖

B.用镊子小心地将块状固体放入垂直的试管中

C.用100mL量筒量取9.5mLNaCl溶液

D.用托盘天平称量某固体样品的质量为5.00g

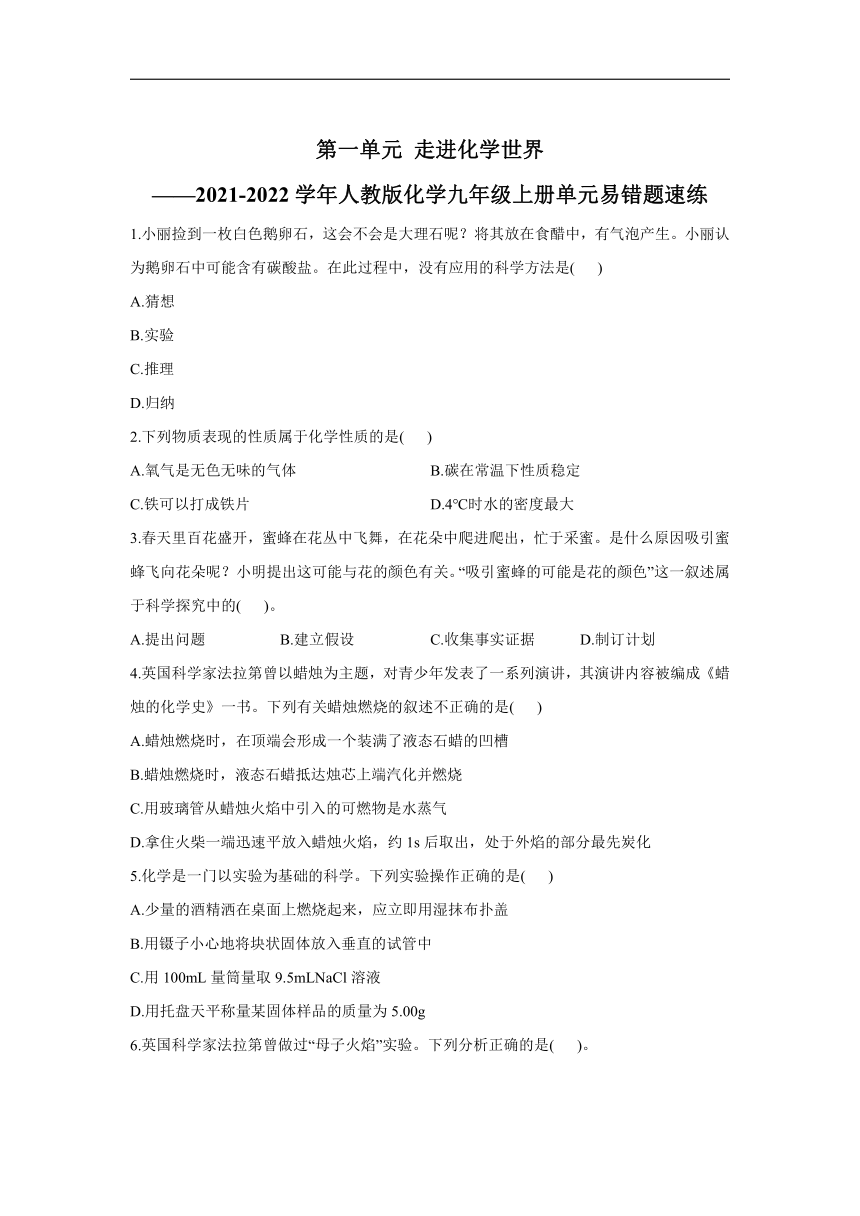

6.英国科学家法拉第曾做过“母子火焰”实验。下列分析正确的是( )。

A.蜡烛的内焰温度最高

B.要使该实验成功,导管不宜过长

C.子火焰中被点燃的物质是液态石蜡

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

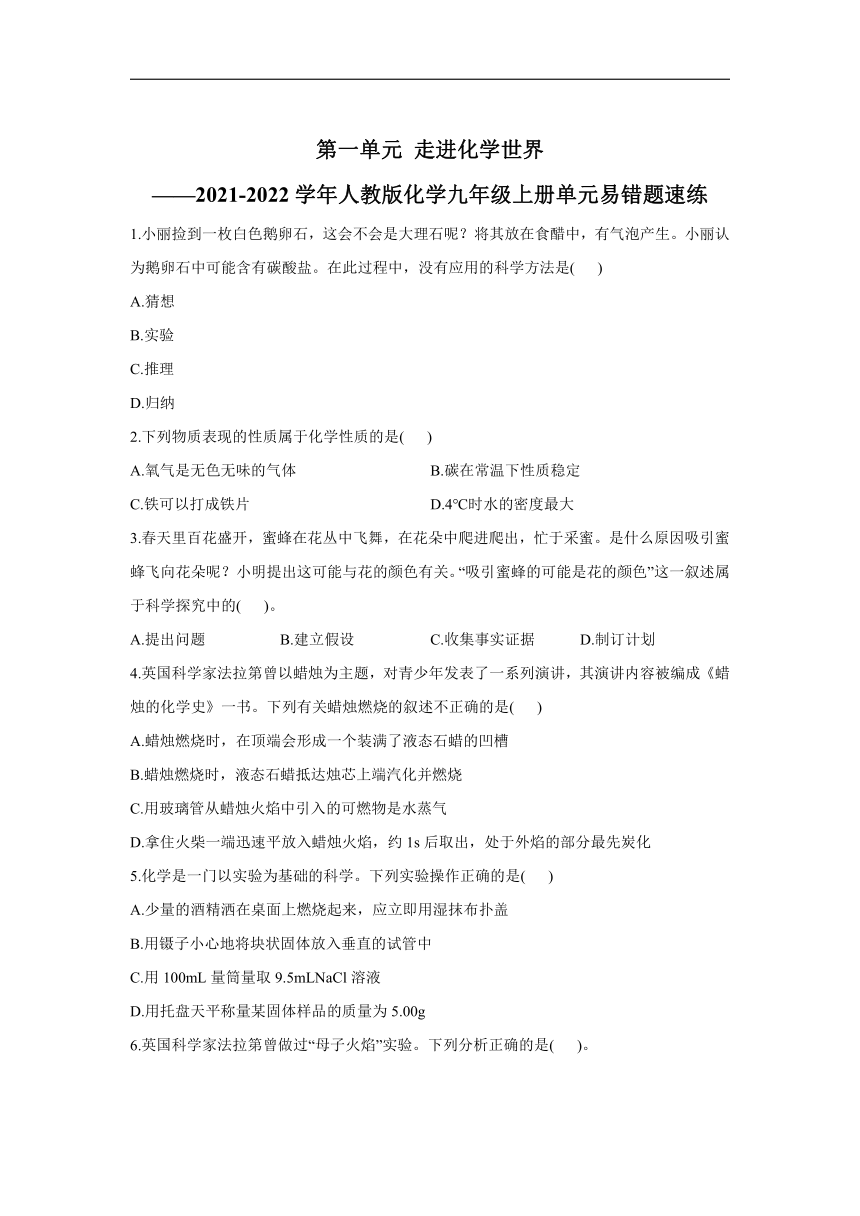

7.下列关于“蜡烛燃烧”、“人体吸入的空气和呼出气体的探究”叙述正确的是( )

A. 能观察到有水和二氧化碳生成

B. 熄灭时产生白烟是化学变化

C. 证明人呼出的气体中含有较多的二氧化碳

D. 证明人呼出的气体中含较多二氧化碳

8.中华传统文化博大精深。下列古诗中不涉及化学变化的是( )。

A.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间 D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

9.“伐薪烧炭南山中”是白居易所写的诗句。这里“伐薪”和“烧炭”各指的变化是( )

A.前者是物理变化,后者是化学变化 B.前者是化学变化,后者是物理变化

C.两者都是物理变化 D.两者都是化学变化

10.下列关于化学变化和物理变化的几种说法中,正确的是( )

A.在物理变化过程中一定有化学变化

B.在化学变化过程中一定会同时发生物理变化

C.物理变化和化学变化不会同时发生

D.不加热就发生的变化一定是物理变化,需要加热才能发生的变化是化学变化

11.下列现象中与另外三种有本质区别的一种是( )

A.面包变质了 B.金属生锈 C.冰雪融化了 D.葡萄酿成了葡萄酒

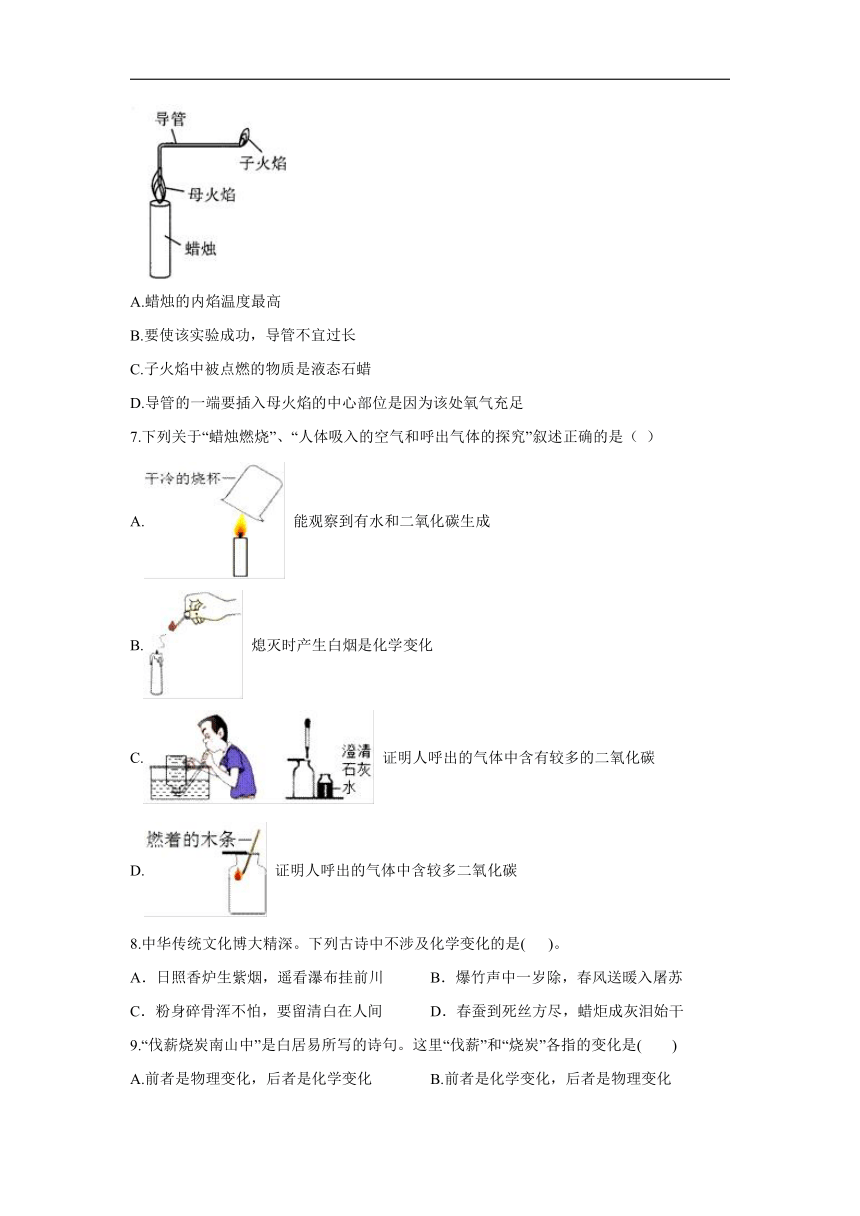

12.下列操作不正确的是( )。

A. B.

C. D.

13.用滴管吸取和滴加少量试剂,下列操作中不正确的是( )。

A.将滴管伸入试剂瓶中,然后用手指头捏紧橡胶乳头,赶走滴管中的空气

B.向烧杯内滴加试剂时,将滴管悬空放在烧杯上方,将试剂滴下

C.取液后的滴管保持橡胶乳头在上,不可平放或倒置

D.除滴瓶上的滴管外,用过的滴管应立即用清水冲洗干净

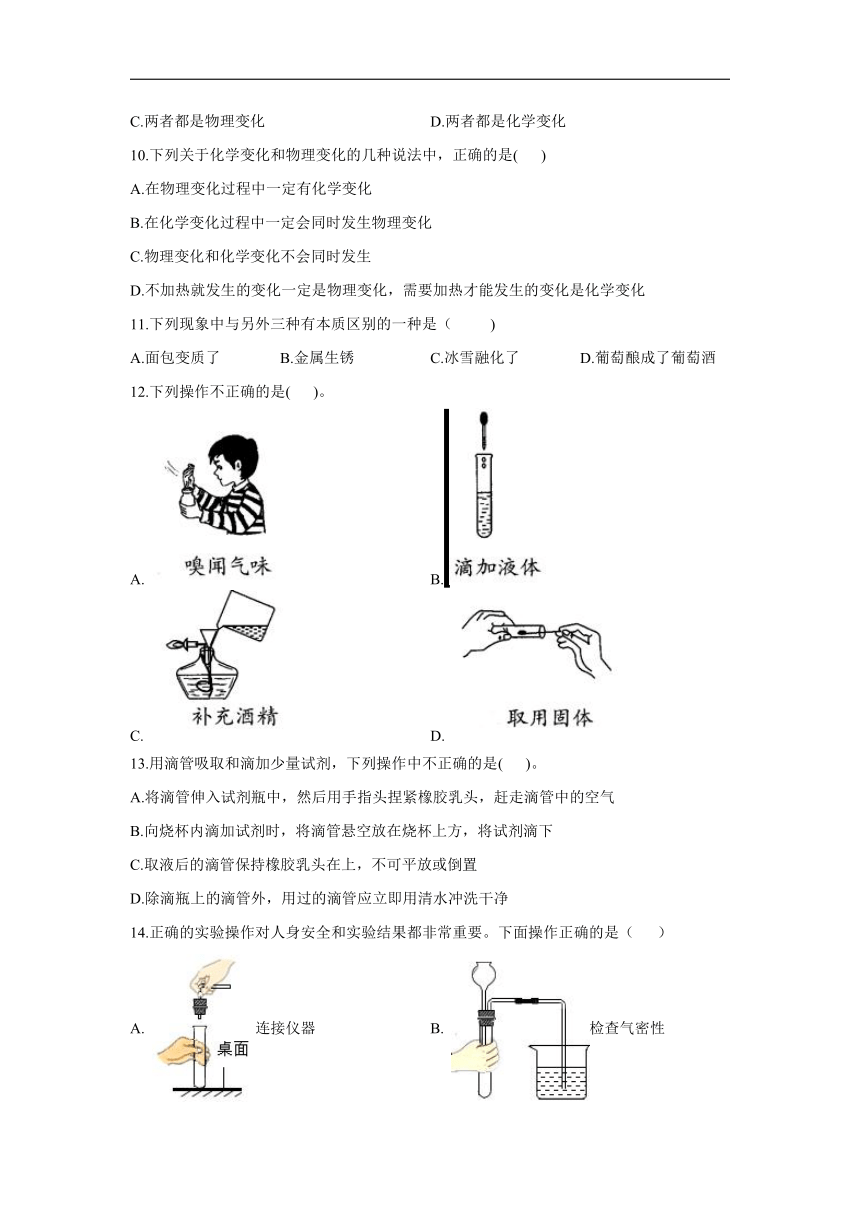

14.正确的实验操作对人身安全和实验结果都非常重要。下面操作正确的是( )

A. 连接仪器 B. 检查气密性

C. 量筒读数 D. 滴加液体

15.某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,该同学称取烧杯的实际质量为( )。

A.23g B.27.4g C.32.3g D.32.6g

16.某学生用量筒量取液体的体积,量筒摆放平稳,且面对刻度,他首先平视凹液面的最低处读数为19mL,倾出一部分液体后,又俯视读数为10 mL,则该同学实际倒出液体的体积为( )。

A.等于9mL B.大于9mL C.小于9mL D.无法确定

17.酒精是一种无色、透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比互溶.酒精易挥发,常用作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源.当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上气化后燃烧生成水和二氧化碳.根据以上叙述,可归纳出:

酒精的物理性质是________;

发生的物理变化是________;

化学性质是________;

发生的化学变化是________.

18.下列是化学实验室中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要____________,细口瓶的塞子要____________在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯相盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好。对其原因的叙述,不正确的一项是____________(填字母)。

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的____________。

②先对试管进行____________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉____________,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

19.人通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。但人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物,为了证实这个问题,有人采用了下图装置进行实验。

(1)人吸气时,应将止水夹A________(填“打开”或“关闭”,下同),止水夹B________。

(2)人呼气时,应将止水夹A_______,止水夹B______,此时可观察到(Ⅱ)瓶内的现象是__________________。

(3)(Ⅰ)瓶中所装试剂的作用是________________;

(Ⅱ)瓶中所装试剂的作用是_____________________。

将上述操作反复进行,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体的代谢产物。

20.化学兴趣小组的三位同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。

(1)贝贝取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的密度比水_________。

(2)芳芳点燃蜡烛,观察到火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在火焰中

(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的__________(填“a”“b”或“c”)处最先炭化。结论:蜡烛火焰的______温度最高。

(3)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是_________(填字母)。

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)三位同学在探究的过程中,将短玻璃导管插入焰心,发现另一端也可以被点燃。

【提出问题】导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

【猜想】贝贝认为:可能是蜡烛不完全燃烧时产生的CO气体(又称煤气,能燃烧,火焰呈蓝色);

芳芳认为:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气;

婷婷认为:以上两种情况可能都有。

【实验方案】

换一根较长的导管,并用冷的湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

【现象与结论】

①如果观察到_________________,去掉毛巾后导管内壁无冷凝的固体,则贝贝的猜想正确;

②如果观察到导管口不能点燃,__________,则芳芳的猜想正确。

答案以及解析

1.答案:D

2.答案:B

解析:氧气的颜色、气味、状态不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;碳的化学性质不活泼,常温下不容易和其他物质发生化学反应,属于化学性质;铁具有良好的延展性,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;水的密度不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,故选B。

3.答案:B

4.答案:C

解析:水蒸气不能燃烧,用玻璃管从蜡烛火焰中引入的可燃物是石蜡的蒸气。

5.答案:A

解析: B中将块状固体药品加入试管中时,应先将试管横放,将药品放在管口位置,然后缓慢竖立试管,使药品缓缓滑落到试管底部,垂直加入会打破试管底部;C中选择量筒量取一定体积液体时,应选择能一次量取的量程最小的量筒,量取9.5mL溶液,应选择10mL的量筒;D中托盘天平的精确度为0.1g,即称重时,只能精确到小数点后一位。

6.答案:B

7.答案:C

8.答案:A

解析:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,只是光的折射现象,水的流动,没有新物质生成,属于物理变化,故A正确;燃放烟花爆竹生成二氧化碳等新物质,属于化学变化,故B错误;粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间,包含着氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和水,属于化学变化,故C错误;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故D错误。

9.答案:A

解析:“伐薪”是指砍伐木材,过程中没有新物质生成,属于物理变化;“烧炭”是指把木材加热,使木材变成炭,过程中生成了新物质炭,属于化学变化。

故选:A。

10.答案:B

解析:化学变化过程中物质种类发生了改变,原物质的一些状态也随之改变,所以在化学变化过程中,一定会同时发生物理变化,故B正确,C错误;物理变化过程中定不会发生化学变化,若有化学变化发生,则该过程称为化学变化,故A错误;不需要加热就能发生的变化不一定是物理变化,例如铁生锈属于化学变化,故D错误。

11.答案:C

12.答案:C

13.答案:A

14.答案:C

解析:A、把试管放入桌面,用手拿橡皮塞硬往试管口按,易使试管压破,应左手拿试管,离开桌面,右手拿橡皮塞稍稍用力转动塞入,故选项错误;

B、如图所示的装置进行检查装置气密性的时候,要先在试管内加入一定量的水,使长颈漏斗下端没入液面以下,故选项错误;

C、量筒读数时,视线要与凹液面的最低处保持水平,故选项正确;

D、用胶头滴管滴加液体药品时,要胶头竖直向上,尖嘴不能伸入试管更不能碰到试管壁,故选项错误。故选C。

15.答案:B

解析:左盘放的砝码为30g,游码读数为2.6g,游码质量加右盘的烧杯质量应等于左盘的砝码质量。

16.答案:B

解析:量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平。如果仰视液面,读数比实际偏低,若俯视液面,读数比实际偏大。某同学用量筒量取液体,初次平视凹液面最低处读数为19mL,实际体积等于19mL;倒出部分液体后,俯视液面,其读数会比实际偏大,那么实际体积应小于10mL;则该学生实际倾倒的液体体积大于9mL。

17.答案:无色透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比互溶,汽化,可燃性,燃烧生成水和二氧化碳

解析:物质的性质是物质本身固有的属性,通常用能、易、会等词描述,物质的变化是物质运动的形式,是一个过程.物理性质和化学性质的区别在于是否经过化学变化表现出来.物理变化和化学变化的区别就在于是否有其他物质生成.

18.答案:(1)向着手心倒放

(2)C

(3)①②预热

(4)洗涤

解析:(1)如题图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要向着手心,细口瓶的塞子要倒放在桌面上。

(2)熄灭酒精灯时用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽的原因是防止温度降低压强变小,下次使用时不易打开,同时也使生成的水分挥发掉,利于点燃酒精灯,不是为了节约酒精。

(3)给试管中的液体加热,试管内液体不能超过试管容积的,试管夹夹在试管的中上部,必须先对试管进行预热,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如题图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉洗涤,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

19.答案:(1)打开;关闭

(2)关闭;打开;澄清石灰水变浑浊

(3)吸收空气中的二氧化碳;吸收并检验呼出的二氧化碳

解析:吸气时若打开B,会把澄清石灰水吸入口中,呼气时若打开A,会使澄清石灰水从玻璃管中喷出。

20.答案:(1)小(2)a;外焰(3)C(4)①导管口能被点燃,产生蓝色火焰

②去掉毛巾,导管内壁可看到有冷凝的固体

解析: (1)蜡烛浮在水面上说明蜡烛的密度比水的密度小;

(2)蜡烛的外焰温度最高,所以把一根火柴梗放在火焰中(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的a处最先炭化,结论:蜡烛火焰的外焰温度最高,原因是外层燃烧最充分;

(3)反复实验,并观察是否有相同的实验现象,就是进行对比实验,故A做法正确;查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分,符合科学探究的过程,故B做法正确;认为与本次实验无关,就是没有对发现的问题进行探究,故C做法错误;可以向老师或同学请教生成黑色物质的原因,故D做法正确;

(4)①因为一氧化碳气体不易液化,燃烧时产生蓝色火焰,生成物是二氧化碳气体,因此玻璃导管中没有明显现象;故如果观察到导管口能被点燃,产生蓝色火焰,去掉毛巾后导管内无冷凝固体,则贝贝的猜想正确;②如果芳芳的猜想正确,蜡烛受热后产生的石蜡蒸气在导管里冷凝成石蜡,故玻璃导管中有凝固的石蜡,导管口没有明显现象。

——2021-2022学年人教版化学九年级上册单元易错题速练

1.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.推理

D.归纳

2.下列物质表现的性质属于化学性质的是( )

A.氧气是无色无味的气体 B.碳在常温下性质稳定

C.铁可以打成铁片 D.4℃时水的密度最大

3.春天里百花盛开,蜜蜂在花丛中飞舞,在花朵中爬进爬出,忙于采蜜。是什么原因吸引蜜蜂飞向花朵呢?小明提出这可能与花的颜色有关。“吸引蜜蜂的可能是花的颜色”这一叙述属于科学探究中的( )。

A.提出问题 B.建立假设 C.收集事实证据 D.制订计划

4.英国科学家法拉第曾以蜡烛为主题,对青少年发表了一系列演讲,其演讲内容被编成《蜡烛的化学史》一书。下列有关蜡烛燃烧的叙述不正确的是( )

A.蜡烛燃烧时,在顶端会形成一个装满了液态石蜡的凹槽

B.蜡烛燃烧时,液态石蜡抵达烛芯上端汽化并燃烧

C.用玻璃管从蜡烛火焰中引入的可燃物是水蒸气

D.拿住火柴一端迅速平放入蜡烛火焰,约1s后取出,处于外焰的部分最先炭化

5.化学是一门以实验为基础的科学。下列实验操作正确的是( )

A.少量的酒精洒在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布扑盖

B.用镊子小心地将块状固体放入垂直的试管中

C.用100mL量筒量取9.5mLNaCl溶液

D.用托盘天平称量某固体样品的质量为5.00g

6.英国科学家法拉第曾做过“母子火焰”实验。下列分析正确的是( )。

A.蜡烛的内焰温度最高

B.要使该实验成功,导管不宜过长

C.子火焰中被点燃的物质是液态石蜡

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

7.下列关于“蜡烛燃烧”、“人体吸入的空气和呼出气体的探究”叙述正确的是( )

A. 能观察到有水和二氧化碳生成

B. 熄灭时产生白烟是化学变化

C. 证明人呼出的气体中含有较多的二氧化碳

D. 证明人呼出的气体中含较多二氧化碳

8.中华传统文化博大精深。下列古诗中不涉及化学变化的是( )。

A.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间 D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

9.“伐薪烧炭南山中”是白居易所写的诗句。这里“伐薪”和“烧炭”各指的变化是( )

A.前者是物理变化,后者是化学变化 B.前者是化学变化,后者是物理变化

C.两者都是物理变化 D.两者都是化学变化

10.下列关于化学变化和物理变化的几种说法中,正确的是( )

A.在物理变化过程中一定有化学变化

B.在化学变化过程中一定会同时发生物理变化

C.物理变化和化学变化不会同时发生

D.不加热就发生的变化一定是物理变化,需要加热才能发生的变化是化学变化

11.下列现象中与另外三种有本质区别的一种是( )

A.面包变质了 B.金属生锈 C.冰雪融化了 D.葡萄酿成了葡萄酒

12.下列操作不正确的是( )。

A. B.

C. D.

13.用滴管吸取和滴加少量试剂,下列操作中不正确的是( )。

A.将滴管伸入试剂瓶中,然后用手指头捏紧橡胶乳头,赶走滴管中的空气

B.向烧杯内滴加试剂时,将滴管悬空放在烧杯上方,将试剂滴下

C.取液后的滴管保持橡胶乳头在上,不可平放或倒置

D.除滴瓶上的滴管外,用过的滴管应立即用清水冲洗干净

14.正确的实验操作对人身安全和实验结果都非常重要。下面操作正确的是( )

A. 连接仪器 B. 检查气密性

C. 量筒读数 D. 滴加液体

15.某同学用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,该同学称取烧杯的实际质量为( )。

A.23g B.27.4g C.32.3g D.32.6g

16.某学生用量筒量取液体的体积,量筒摆放平稳,且面对刻度,他首先平视凹液面的最低处读数为19mL,倾出一部分液体后,又俯视读数为10 mL,则该同学实际倒出液体的体积为( )。

A.等于9mL B.大于9mL C.小于9mL D.无法确定

17.酒精是一种无色、透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比互溶.酒精易挥发,常用作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源.当点燃酒精灯时,酒精在灯芯上气化后燃烧生成水和二氧化碳.根据以上叙述,可归纳出:

酒精的物理性质是________;

发生的物理变化是________;

化学性质是________;

发生的化学变化是________.

18.下列是化学实验室中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)如图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要____________,细口瓶的塞子要____________在桌面上。

(2)如图B所示,用完酒精灯后,必须用灯相盖灭,盖灭后轻提一下灯帽,再重新盖好。对其原因的叙述,不正确的一项是____________(填字母)。

A.平衡气压,方便取下灯帽

B.挥发水分,利于点燃酒精灯

C减少挥发,利于节约酒精

(3)如图C所示,用酒精灯加热试管里的液体时:

①试管里的液体不应超过试管容积的____________。

②先对试管进行____________,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉____________,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

19.人通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。但人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物,为了证实这个问题,有人采用了下图装置进行实验。

(1)人吸气时,应将止水夹A________(填“打开”或“关闭”,下同),止水夹B________。

(2)人呼气时,应将止水夹A_______,止水夹B______,此时可观察到(Ⅱ)瓶内的现象是__________________。

(3)(Ⅰ)瓶中所装试剂的作用是________________;

(Ⅱ)瓶中所装试剂的作用是_____________________。

将上述操作反复进行,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体的代谢产物。

20.化学兴趣小组的三位同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。

(1)贝贝取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的密度比水_________。

(2)芳芳点燃蜡烛,观察到火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在火焰中

(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的__________(填“a”“b”或“c”)处最先炭化。结论:蜡烛火焰的______温度最高。

(3)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是_________(填字母)。

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(4)三位同学在探究的过程中,将短玻璃导管插入焰心,发现另一端也可以被点燃。

【提出问题】导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

【猜想】贝贝认为:可能是蜡烛不完全燃烧时产生的CO气体(又称煤气,能燃烧,火焰呈蓝色);

芳芳认为:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气;

婷婷认为:以上两种情况可能都有。

【实验方案】

换一根较长的导管,并用冷的湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

【现象与结论】

①如果观察到_________________,去掉毛巾后导管内壁无冷凝的固体,则贝贝的猜想正确;

②如果观察到导管口不能点燃,__________,则芳芳的猜想正确。

答案以及解析

1.答案:D

2.答案:B

解析:氧气的颜色、气味、状态不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;碳的化学性质不活泼,常温下不容易和其他物质发生化学反应,属于化学性质;铁具有良好的延展性,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;水的密度不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,故选B。

3.答案:B

4.答案:C

解析:水蒸气不能燃烧,用玻璃管从蜡烛火焰中引入的可燃物是石蜡的蒸气。

5.答案:A

解析: B中将块状固体药品加入试管中时,应先将试管横放,将药品放在管口位置,然后缓慢竖立试管,使药品缓缓滑落到试管底部,垂直加入会打破试管底部;C中选择量筒量取一定体积液体时,应选择能一次量取的量程最小的量筒,量取9.5mL溶液,应选择10mL的量筒;D中托盘天平的精确度为0.1g,即称重时,只能精确到小数点后一位。

6.答案:B

7.答案:C

8.答案:A

解析:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,只是光的折射现象,水的流动,没有新物质生成,属于物理变化,故A正确;燃放烟花爆竹生成二氧化碳等新物质,属于化学变化,故B错误;粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间,包含着氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙和水,属于化学变化,故C错误;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故D错误。

9.答案:A

解析:“伐薪”是指砍伐木材,过程中没有新物质生成,属于物理变化;“烧炭”是指把木材加热,使木材变成炭,过程中生成了新物质炭,属于化学变化。

故选:A。

10.答案:B

解析:化学变化过程中物质种类发生了改变,原物质的一些状态也随之改变,所以在化学变化过程中,一定会同时发生物理变化,故B正确,C错误;物理变化过程中定不会发生化学变化,若有化学变化发生,则该过程称为化学变化,故A错误;不需要加热就能发生的变化不一定是物理变化,例如铁生锈属于化学变化,故D错误。

11.答案:C

12.答案:C

13.答案:A

14.答案:C

解析:A、把试管放入桌面,用手拿橡皮塞硬往试管口按,易使试管压破,应左手拿试管,离开桌面,右手拿橡皮塞稍稍用力转动塞入,故选项错误;

B、如图所示的装置进行检查装置气密性的时候,要先在试管内加入一定量的水,使长颈漏斗下端没入液面以下,故选项错误;

C、量筒读数时,视线要与凹液面的最低处保持水平,故选项正确;

D、用胶头滴管滴加液体药品时,要胶头竖直向上,尖嘴不能伸入试管更不能碰到试管壁,故选项错误。故选C。

15.答案:B

解析:左盘放的砝码为30g,游码读数为2.6g,游码质量加右盘的烧杯质量应等于左盘的砝码质量。

16.答案:B

解析:量筒量取液体时,量筒要放平,读数时视线应与凹液面最低处相平。如果仰视液面,读数比实际偏低,若俯视液面,读数比实际偏大。某同学用量筒量取液体,初次平视凹液面最低处读数为19mL,实际体积等于19mL;倒出部分液体后,俯视液面,其读数会比实际偏大,那么实际体积应小于10mL;则该学生实际倾倒的液体体积大于9mL。

17.答案:无色透明、有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比互溶,汽化,可燃性,燃烧生成水和二氧化碳

解析:物质的性质是物质本身固有的属性,通常用能、易、会等词描述,物质的变化是物质运动的形式,是一个过程.物理性质和化学性质的区别在于是否经过化学变化表现出来.物理变化和化学变化的区别就在于是否有其他物质生成.

18.答案:(1)向着手心倒放

(2)C

(3)①②预热

(4)洗涤

解析:(1)如题图A所示,手握细口瓶倾倒液体时,细口瓶贴标签的一面要向着手心,细口瓶的塞子要倒放在桌面上。

(2)熄灭酒精灯时用灯帽盖灭,盖灭后轻提一下灯帽的原因是防止温度降低压强变小,下次使用时不易打开,同时也使生成的水分挥发掉,利于点燃酒精灯,不是为了节约酒精。

(3)给试管中的液体加热,试管内液体不能超过试管容积的,试管夹夹在试管的中上部,必须先对试管进行预热,然后用酒精灯的外焰对准药品所在部位加热。

(4)如题图D所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,清洗试管一般先用试管刷蘸去污粉洗涤,再用自来水冲洗和蒸馏水润洗,然后倒放在试管架上晾干。

19.答案:(1)打开;关闭

(2)关闭;打开;澄清石灰水变浑浊

(3)吸收空气中的二氧化碳;吸收并检验呼出的二氧化碳

解析:吸气时若打开B,会把澄清石灰水吸入口中,呼气时若打开A,会使澄清石灰水从玻璃管中喷出。

20.答案:(1)小(2)a;外焰(3)C(4)①导管口能被点燃,产生蓝色火焰

②去掉毛巾,导管内壁可看到有冷凝的固体

解析: (1)蜡烛浮在水面上说明蜡烛的密度比水的密度小;

(2)蜡烛的外焰温度最高,所以把一根火柴梗放在火焰中(如图)约1s后取出,可以看到火柴梗的a处最先炭化,结论:蜡烛火焰的外焰温度最高,原因是外层燃烧最充分;

(3)反复实验,并观察是否有相同的实验现象,就是进行对比实验,故A做法正确;查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分,符合科学探究的过程,故B做法正确;认为与本次实验无关,就是没有对发现的问题进行探究,故C做法错误;可以向老师或同学请教生成黑色物质的原因,故D做法正确;

(4)①因为一氧化碳气体不易液化,燃烧时产生蓝色火焰,生成物是二氧化碳气体,因此玻璃导管中没有明显现象;故如果观察到导管口能被点燃,产生蓝色火焰,去掉毛巾后导管内无冷凝固体,则贝贝的猜想正确;②如果芳芳的猜想正确,蜡烛受热后产生的石蜡蒸气在导管里冷凝成石蜡,故玻璃导管中有凝固的石蜡,导管口没有明显现象。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件