第一单元课题2化学是一门以实验为基础的科学(二)同步练习(含解析)—2021~2022学年八年级化学人教版(五四制)全一册

文档属性

| 名称 | 第一单元课题2化学是一门以实验为基础的科学(二)同步练习(含解析)—2021~2022学年八年级化学人教版(五四制)全一册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 382.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-11 16:53:12 | ||

图片预览

文档简介

课题二化学是一门以实验为基础的科学(二)第一单元走进化学世界2021~2022学年八年级化学同步练习(人教五四版)

一.选择题(共15小题)

1.2020年春节前后,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国各地蔓延。佩戴口罩是预防感染“新冠肺炎”的有效手段。下面是某防疫宣传材料建议的摘口罩步骤,其中涉及化学变化的是( )

A.摘:捏住挂耳绳摘下口罩

B.折:捏住口罩内层中间部位对折再对折

C.系:将挂耳绳系紧在折好的口罩上

D.泡:将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中

2.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.归纳

D.推理

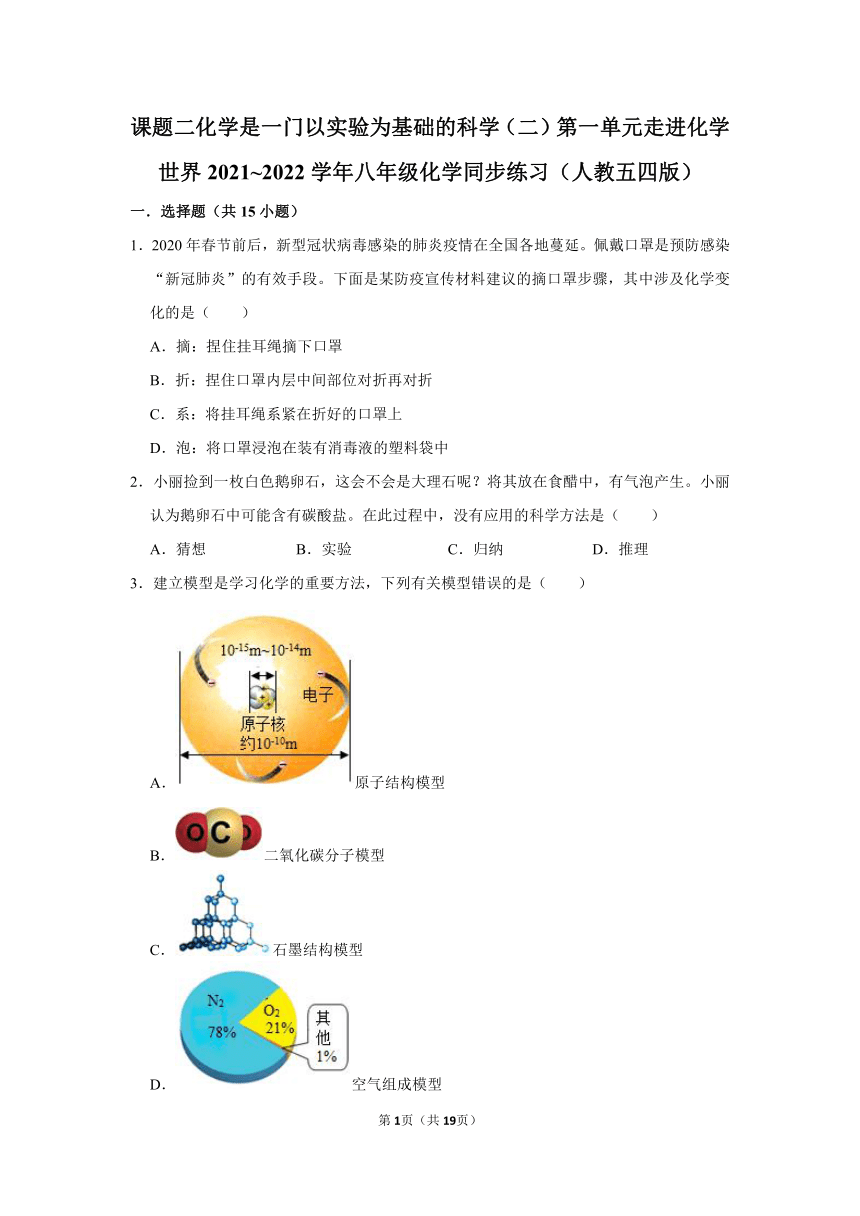

3.建立模型是学习化学的重要方法,下列有关模型错误的是( )

A.原子结构模型

B.二氧化碳分子模型

C.石墨结构模型

D.空气组成模型

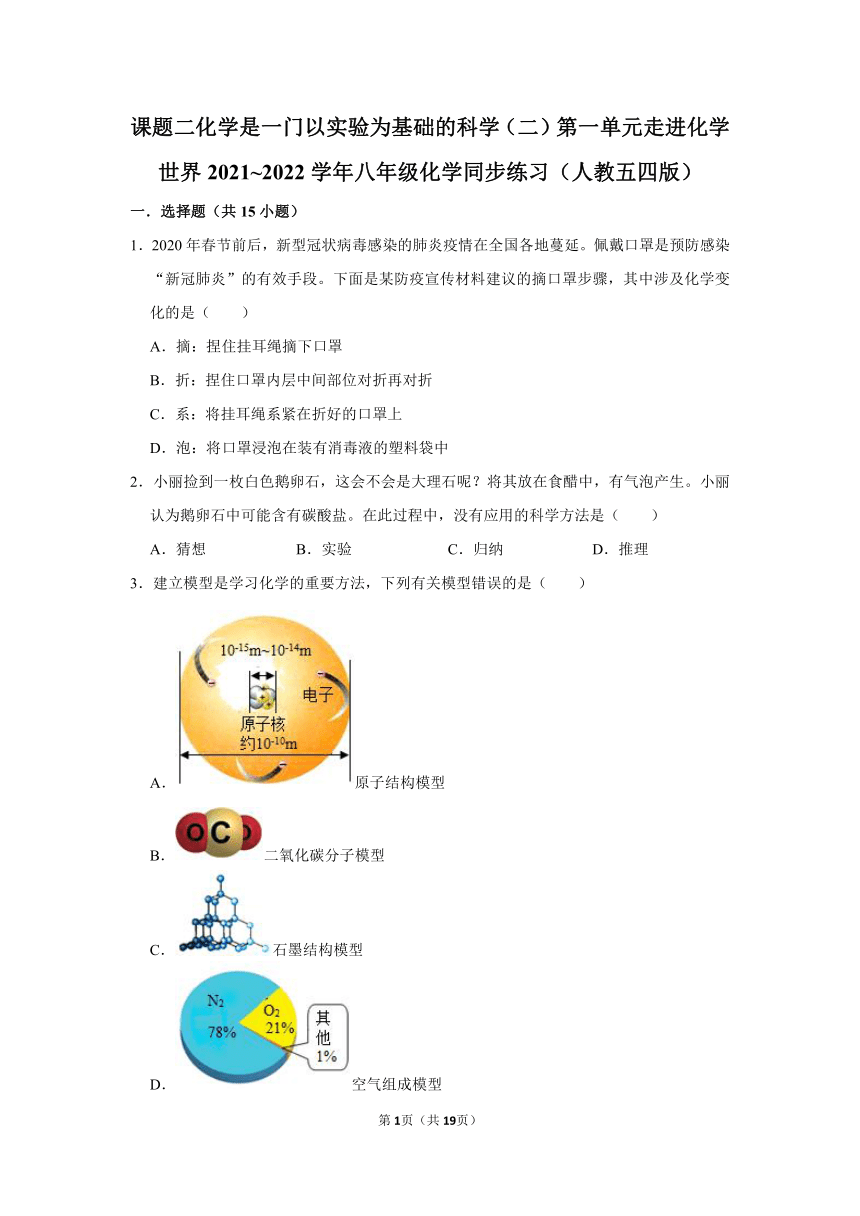

4.下列问题的研究中,未利用对比实验思想方法的是( )

A.

B.

C.

D.

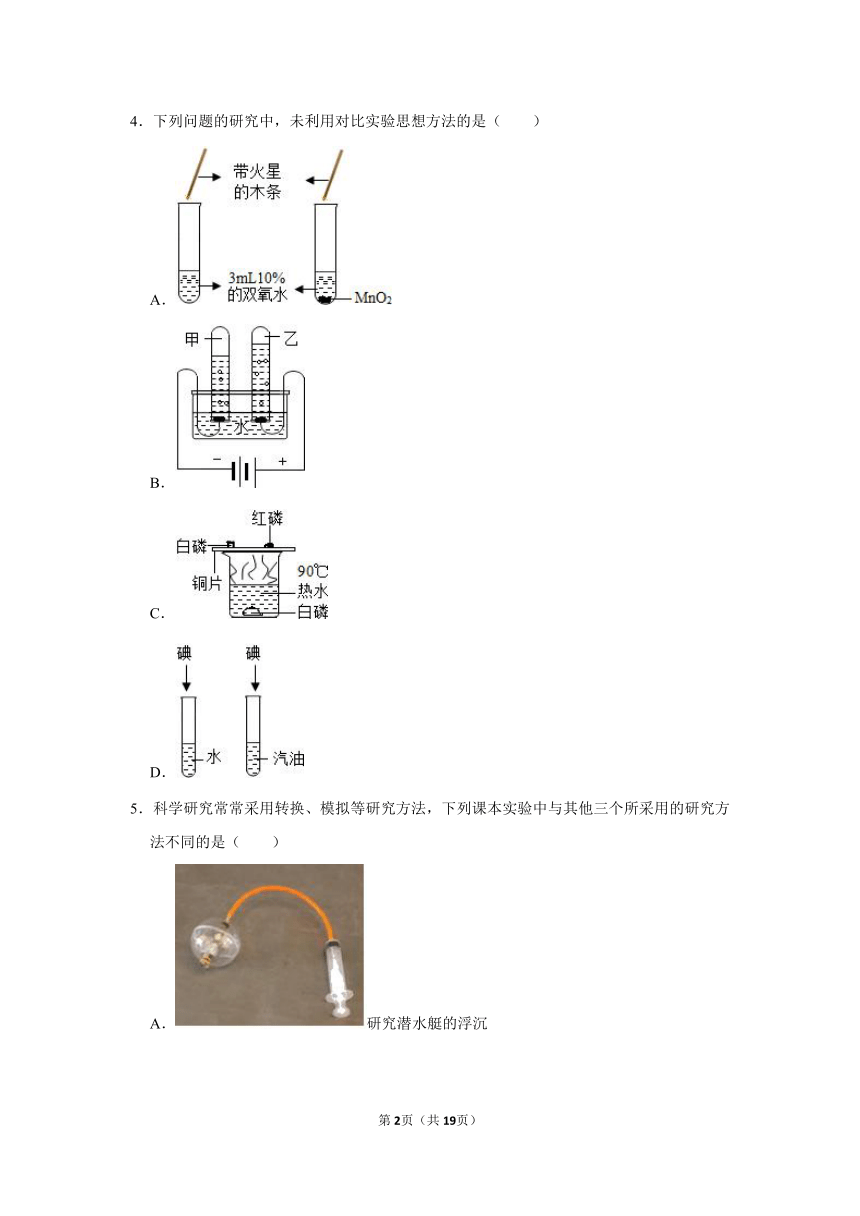

5.科学研究常常采用转换、模拟等研究方法,下列课本实验中与其他三个所采用的研究方法不同的是( )

A.研究潜水艇的浮沉

B.研究二氧化碳的性质

C.研究浓硫酸注入水放出热

D.研究空气中氧气的含量

6.研究和学习化学,有许多方法.下列方法中所举例错误的是( )

选项

方法

示例

A

实验法

用铜粉做“测定空气中氧气含量”的实验

B

分类法

根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物

C

归纳法

根据稀盐酸、稀硫酸等物质的化学性质,归纳出酸的通性

D

类推法

根据金属铝能与稀盐酸反应,推测金属铜也能与稀盐酸反应

A.A

B.B

C.C

D.D

7.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

8.有一次上课时,小丽觉得很闷,呼吸不畅。是不是教室里二氧化碳的含量高呢?小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,向其中分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.控制变量

D.归纳

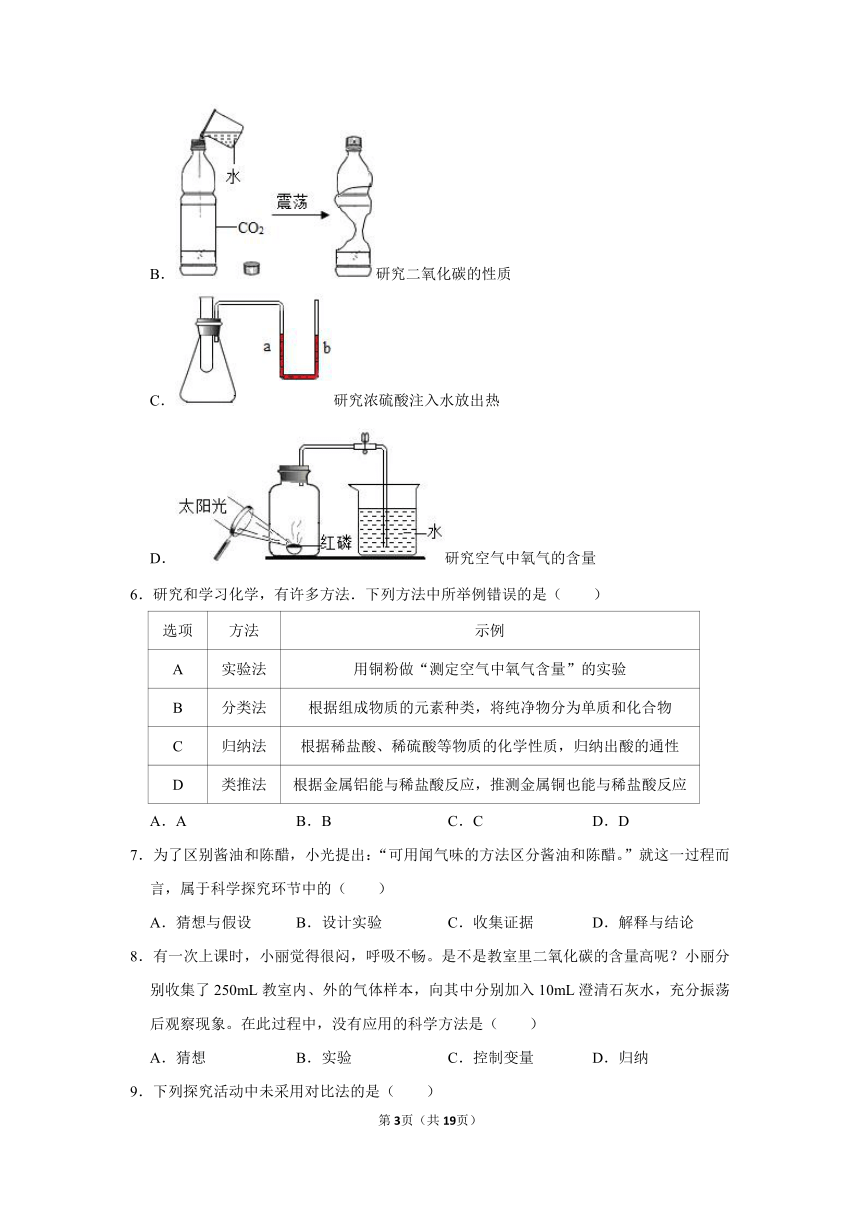

9.下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

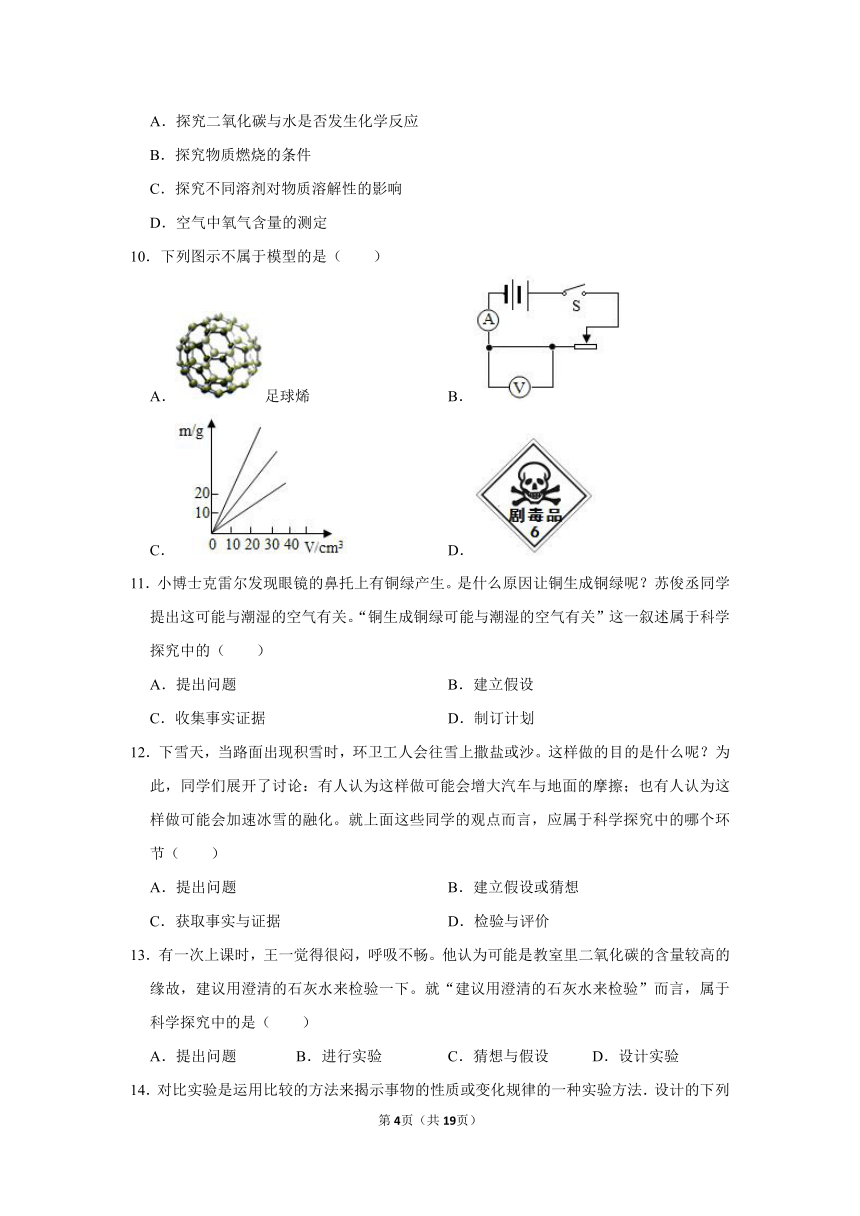

10.下列图示不属于模型的是( )

A.足球烯

B.

C.

D.

11.小博士克雷尔发现眼镜的鼻托上有铜绿产生。是什么原因让铜生成铜绿呢?苏俊丞同学提出这可能与潮湿的空气有关。“铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关”这一叙述属于科学探究中的( )

A.提出问题

B.建立假设

C.收集事实证据

D.制订计划

12.下雪天,当路面出现积雪时,环卫工人会往雪上撒盐或沙。这样做的目的是什么呢?为此,同学们展开了讨论:有人认为这样做可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化。就上面这些同学的观点而言,应属于科学探究中的哪个环节( )

A.提出问题

B.建立假设或猜想

C.获取事实与证据

D.检验与评价

13.有一次上课时,王一觉得很闷,呼吸不畅。他认为可能是教室里二氧化碳的含量较高的缘故,建议用澄清的石灰水来检验一下。就“建议用澄清的石灰水来检验”而言,属于科学探究中的是( )

A.提出问题

B.进行实验

C.猜想与假设

D.设计实验

14.对比实验是运用比较的方法来揭示事物的性质或变化规律的一种实验方法.设计的下列实验不属于对比实验的是( )

实验1

实验2

目的

A

压缩空气

压缩水

比较空气和水的分子间空隙大小

B

H2O2分解制氧气

H2O2和MnO2混合制氧气

比较催化剂对反应的影响

C

硫在空气中燃烧

硫在氧气中燃烧

比较氧气浓度对反应的影响

D

加热高锰酸钾

加热碳酸氢铵

比较温度对反应的影响

A.A

B.B

C.C

D.D

15.打开“雪碧”饮料的瓶子,发现有大量气泡产生。根据这一现象,对产生的气体是什么,小明作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

二.填空题(共5小题)

16.下面是一学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的

环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属科学探究中的

环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属科学探究中的

环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,这属于科学探究中的

环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,某同学的这句话属于科学探究中的

环节。

上述各环节的正确顺序是

。(填上述数字序号)

17.科学探究是学习化学的重要方法,它一般包括:

、

、

、

、

、

等环节.

18.现有两瓶气体分别是氧气和二氧化碳,下列方法能鉴别出这种气体的是

.

A.闻气味;B.伸入带火星的木条;C.观察颜色;D.

.

19.化学兴趣小组以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动,请将小组所用科学方法的字母序号填在后面横线内。

(1)找出穿过的几件衣服,从衣服商标上摘录面料的种类,同时还做了一张表格;

(2)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录燃烧的现象;

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。

A.实验法

B.观察对比法

C.调查法

D.文献法。

20.在下列叙述中加点的内容,可能属于①②③中的某一种情况。请将正确的答案序号填在横线上。

①反应现象

②反应条件

③结果或结论

点燃蜡烛

;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊

;证明此气体是二氧化碳

;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠

。

课题二化学是一门以实验为基础的科学(二)第一单元走进化学世界2021~2022学年八年级化学同步练习(人教五四版)

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.2020年春节前后,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国各地蔓延。佩戴口罩是预防感染“新冠肺炎”的有效手段。下面是某防疫宣传材料建议的摘口罩步骤,其中涉及化学变化的是( )

A.摘:捏住挂耳绳摘下口罩

B.折:捏住口罩内层中间部位对折再对折

C.系:将挂耳绳系紧在折好的口罩上

D.泡:将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化,捏住挂耳绳摘下口罩、捏住口罩内层中间部位对折再对折、将挂耳绳系紧在折好的口罩上都属于物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、捏住挂耳绳摘下口罩,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、捏住口罩内层中间部位对折再对折,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、将挂耳绳系紧在折好的口罩上,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中,消毒属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

2.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.归纳

D.推理

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:“小丽捡到一枚白色鹅卵石,首先猜想会不会是大理石呢?”这是应用了猜想的方法;“将其放在食醋中,有气泡产生。”这是通过实验的方法将其放在食醋中,发现有气泡产生。“小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。”这是根据在检验碳酸根离子时,将盐酸滴入,出现气体,做出了鹅卵石中可能含有碳酸盐的推理。综合以上分析,在此过程中,没有应用到归纳的科学方法。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

3.建立模型是学习化学的重要方法,下列有关模型错误的是( )

A.原子结构模型

B.二氧化碳分子模型

C.石墨结构模型

D.空气组成模型

【分析】A、根据原子的构成分析解答;

B、根据二氧化碳的分子的构成分析解答;

C、根据碳单质的结构分析解答;

D、根据按体积计算空气由78%N2和21%O2还有1%其他成分组成分析解答。

【解答】解:A、原子由原子核和核外电子构成,故模型正确;

B、每个二氧化碳分子由两个氧原子和一个碳原子构成,故模型正确;

C、该模型是金刚石的结构模型,故模型错误;

D、按体积计算空气由78%N2和21%O2还有1%其他成分组成,模型描述与事实相符,故模型正确。

故选:C。

【点评】本题在解答时,根据物质的构成示意图,结合所学知识做出判断。

4.下列问题的研究中,未利用对比实验思想方法的是( )

A.

B.

C.

D.

【分析】根据对比实验是指只允许一种变量,其它条件相同的实验进行解答

【解答】解:A、研究催化剂影响化学反应速度,在双氧水浓度相同的情况下,利用有无催化剂的情况下,观察氧气放出速率的快慢,所以利用了对比实验的原理,故A不符合题意;

B、水通电分解正极生成氧气,负极生成氢气,从而得出水的组成元素,所以根本不存在对照实验,故B符合题意;

C、铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验,故C不符合题意;

D、向水、汽油中分别加入适量的碘时,发现碘不溶于水,易溶于汽油,通过对比说明溶剂是影响溶解性的一个重要因素,该实验利用了对比实验的思想方法,故D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答本题关键是要熟悉对比实验的设计思路,能够分析出变量和不变量,了解通过对比实验能验证出什么结论.

5.科学研究常常采用转换、模拟等研究方法,下列课本实验中与其他三个所采用的研究方法不同的是( )

A.研究潜水艇的浮沉

B.研究二氧化碳的性质

C.研究浓硫酸注入水放出热

D.研究空气中氧气的含量

【分析】科学探究的方法是为了顺利地完成科学探究活动而采取的方式、策略、技巧等的总称,其基本方法有控制变量法、模型法、比较法、类比法、图象法、逻辑推理法、归纳和演绎法、实验法、对照实验法等,进行分析判断。

【解答】解:A、研究潜水艇的浮沉实验采用了模拟的方法,通过向玻璃瓶中注水和抽水实现玻璃瓶的浮沉,模拟潜水艇的浮沉。

B、研究二氧化碳的性质实验采用了转换法,通过矿泉水瓶变瘪的方式将二氧化碳可溶于水的性质表现出来。

C、研究浓硫酸注入水放出热的实验采用了转换法,通过U形管两侧液面的变化将浓硫酸注入水后放热表现出来。

D、研究空气中氧气的含量采用了转换法,通过装置内气体体积的变化将空气中氧气的含量表现出来。

故研究潜水艇的浮沉与其他三个所采用的研究方法不同。

故选:A。

【点评】本题难度不大,了解科学探究的基本方法并能灵活运用是正确解答本题的关键。

6.研究和学习化学,有许多方法.下列方法中所举例错误的是( )

选项

方法

示例

A

实验法

用铜粉做“测定空气中氧气含量”的实验

B

分类法

根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物

C

归纳法

根据稀盐酸、稀硫酸等物质的化学性质,归纳出酸的通性

D

类推法

根据金属铝能与稀盐酸反应,推测金属铜也能与稀盐酸反应

A.A

B.B

C.C

D.D

【分析】A.根据测定空气中氧气含量的方法来分析;

B.根据纯净物的分类来分析;

C.根据酸的通性来分析解答;

D.根据金属的活动性顺序来分析.

【解答】解:A.足量的铜粉在硬质玻璃管内中完全反应,冷却至室温后,注射器内减少的气体的体积即为消耗的氧气的体积,故正确;

B.根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物。由一种元素组成的纯净物是单质;由两种或两种以上的元素组成的纯净物是化合物,故正确;

C.因为稀盐酸和稀硫酸都能电离出氢离子,故二者具有相似的化学性质﹣﹣酸的通性,故正确;

D.在金属活动顺序中,铝排在氢的前面,能与稀盐酸反应生成氢气,而铜排在氢的后面,不能与稀盐酸反应产生氢气,故错误。

故选:D。

【点评】本题考查了研究和学习化学的基本方法,明确基本化学知识是解题的关键.

7.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:A、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,而不是猜想与假设,故选项错误。

B、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,故选项正确。

C、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,而不是收集证据,故选项错误。

D、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,不是解释与结论,故选项错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

8.有一次上课时,小丽觉得很闷,呼吸不畅。是不是教室里二氧化碳的含量高呢?小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,向其中分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.控制变量

D.归纳

【分析】根据一般来说在化学里面做研究实验分四步﹣﹣假设、实验、观察、做结论,进行解答。

【解答】解:A、是不是教室里二氧化碳的含量高呢?属于猜想环节,故不符合题意;

B、分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象,属于实验环节,故不符合题意;

C、小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,属于控制变量环节,故不符合题意;

D、没有归纳环节,故符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查学生对科学探究的各个环节的理解,并能在解题中应用。

9.下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

【分析】根据对比实验是指只允许一种变量,其它条件相同的实验进行解答。

【解答】解:A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应,设计了干燥的石蕊纸花和湿润的石蕊纸花颜色变化进行对比来证明二氧化碳能与水反应,所以属于对比实验;

B.探究物质燃烧的条件时,铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验;

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响时,在相同温度下,将等质量的溶质分别放入等质量的不同溶剂,比较溶质的溶解情况,所以属于对比实验;

D.研究空气中氧气含量是利用红磷燃烧,消耗空气中氧气,使瓶内气体压强减小,水在外界大气压的作用下进入集气瓶内,所以根本不存在对照实验。

故选:D。

【点评】解答本题关键是要熟悉对比实验的设计思路,能够分析出变量和不变量,了解通过对比实验能验证出什么结论。

10.下列图示不属于模型的是( )

A.足球烯

B.

C.

D.

【分析】模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式,也可指根据实验、图样放大或缩小而制作的样品,一般用于展览或实验或铸造机器零件等用的模子。

【解答】解:A.这是一个C60分子结构模型;

B.这一个电路模型;

C.这是一个密度模型;

D.这是一个剧毒品标志,不属于模型。

故选:D。

【点评】本题考查模型的概念,模型只是根据实验、图样放大或缩小而制作的样品,一般用于展览或实验或铸造机器零件等用的模子,难度不大。

11.小博士克雷尔发现眼镜的鼻托上有铜绿产生。是什么原因让铜生成铜绿呢?苏俊丞同学提出这可能与潮湿的空气有关。“铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关”这一叙述属于科学探究中的( )

A.提出问题

B.建立假设

C.收集事实证据

D.制订计划

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:A、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是提出问题,故选项错误。

B、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,故选项正确。

C、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是收集事实证据,故选项错误。

D、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是制订计划,故选项错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

12.下雪天,当路面出现积雪时,环卫工人会往雪上撒盐或沙。这样做的目的是什么呢?为此,同学们展开了讨论:有人认为这样做可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化。就上面这些同学的观点而言,应属于科学探究中的哪个环节( )

A.提出问题

B.建立假设或猜想

C.获取事实与证据

D.检验与评价

【分析】科学探究的基本环节包括:提出问题、猜想、设计实验、进行实验、获得结论、评估、交流等.故结合题意,分析即可解决.

【解答】解:据题目可知,同学们没有进行实验,而是凭生活经验,认为:下雪天往路面上撒盐或沙,可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化;故这是一种据生活经验的猜想,故属于建立假设或猜想的环节。

故选:B。

【点评】本考点基础性比较强,要根据题目给出的信息判断属于科学探究的哪个环节.本考点主要出现在选择题中.

13.有一次上课时,王一觉得很闷,呼吸不畅。他认为可能是教室里二氧化碳的含量较高的缘故,建议用澄清的石灰水来检验一下。就“建议用澄清的石灰水来检验”而言,属于科学探究中的是( )

A.提出问题

B.进行实验

C.猜想与假设

D.设计实验

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:建议用澄清的石灰水来检验,属于科学探究中的设计实验。

故选:D。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

14.对比实验是运用比较的方法来揭示事物的性质或变化规律的一种实验方法.设计的下列实验不属于对比实验的是( )

实验1

实验2

目的

A

压缩空气

压缩水

比较空气和水的分子间空隙大小

B

H2O2分解制氧气

H2O2和MnO2混合制氧气

比较催化剂对反应的影响

C

硫在空气中燃烧

硫在氧气中燃烧

比较氧气浓度对反应的影响

D

加热高锰酸钾

加热碳酸氢铵

比较温度对反应的影响

A.A

B.B

C.C

D.D

【分析】只有比较才有鉴别,所以对比实验可通过若干个装置同时探究一个或多个条件对同一事件的影响,其关键是必须至少有一组作为对照.

【解答】解:A、空气容易压缩,而水不容易被压缩,是探究不同物质在相同情况下的比较,属于对比实验,故A正确;

B、H2O2分解制氧气与H2O2和MnO2混合制氧气,是探究在有无催化剂的情况下放出氧气速率的快慢,属于对比实验,故B正确;

C、空气与氧气的区别是氧气的浓度不同,所以通过硫在空气中燃烧、硫在氧气中燃烧比较氧气浓度对反应的影响属于对比实验,故C正确;

D、加热高锰酸钾、加热碳酸氢铵,不同物质不能比较温度对反应的影响,因为二者的性质不同,不属于对比实验,故D错误。

故选:D。

【点评】对比实验是运用比较的方法来提示事物的性质或变化规律的一种实验方法,再设计实验时要了解其原理和区别,这样在设计实验或评价实验时,才会有针对性.

15.打开“雪碧”饮料的瓶子,发现有大量气泡产生。根据这一现象,对产生的气体是什么,小明作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

【分析】根据碳酸饮料的成分及食品的安全性等进行分析。

【解答】解:A、雪碧是碳酸饮料,打开瓶盖会逸出二氧化碳,因此猜想合理;

B、雪碧中含有水,因此也可能是水蒸气,故猜想合理;

C、雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想合理;

D、雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想不合理;

故选:D。

【点评】本题考查了学生分析实验的能力,通过对碳酸饮料的成分的分析进行合理的猜想,要注意猜想要有理有据。

二.填空题(共5小题)

16.下面是一学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的 提出问题 环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属科学探究中的 获得结论 环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属科学探究中的 猜想与假设 环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,这属于科学探究中的 收集证据 环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,某同学的这句话属于科学探究中的 反思与评价 环节。

上述各环节的正确顺序是 (1)、(3)、(4)、(2)、(5) 。(填上述数字序号)

【分析】根据科学探究的主要环节有:提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,然后结合题中的问题进行分析判断.

【解答】解:(1)“呼出的气体是什么?”对呼出的气体进行提问,属于科学探究中的提出问题环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”确定了该气体是什么气体,属于科学探究中的获得结论环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”产生了疑问,属于科学探究中的猜想与假设环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,收集到了石灰水变浑浊的证据,这属于科学探究中的收集证据环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,对实验进行简单的证总结评价,这句话属于科学探究中的反思与评价环节;

依据科学探究的主要环节可知,正确的顺序为:(1)、(3)、(4)、(2)、(5).

故答案为:(1)提出问题;

(2)获得结论;

(3)猜想与假设;

(4)收集证据;

(5)反思与评价;(1)、(3)、(4)、(2)、(5).

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

17.科学探究是学习化学的重要方法,它一般包括: 提出问题 、 猜想与假设 、 设计方案 、 进行实验 、 解释与结论 、 反思与评价 等环节.

【分析】根据科学探究的基本环节、流程,进行分析解答.

【解答】解:科学探究是学习化学的重要方法,科学探究的主要环节、流程有:提出问题→猜想与假设(作出假设)→制定计划(或设计方案)→进行实验→解释与结论(分析、归纳得出结论)→反思与评价等环节.

故答案为:提出问题;猜想与假设;设计方案;进行实验;解释与结论;反思与评价.

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究的方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

18.现有两瓶气体分别是氧气和二氧化碳,下列方法能鉴别出这种气体的是

.

A.闻气味;B.伸入带火星的木条;C.观察颜色;D. 澄清的石灰水 .

【分析】根据两种气体的化学性质不同进行鉴别,氧气能支持燃烧,二氧化碳不能燃烧,能使澄清石灰水变浑浊.

【解答】解:A、氧气和二氧化碳都没有气味的气体,所以不能鉴别;

B、伸入带火星的木条后,木条燃烧更旺的是氧气,木条熄灭的是二氧化碳,所以能够鉴别;

C、氧气和二氧化碳都没有颜色的气体,所以不能鉴别;

故选B.

D、分别向盛有两种气体的集气瓶中倒入澄清石灰水振荡,能使澄清石灰水变浑浊的是二氧化碳,不能使澄清石灰水变浑浊的是氧气.

故答案为:B;澄清的石灰水.

【点评】鉴别不同物质要从物质的性质入手,通过实验根据不同的现象进行鉴别,要求现象要明显,方法尽量简便.

19.化学兴趣小组以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动,请将小组所用科学方法的字母序号填在后面横线内。

(1)找出穿过的几件衣服,从衣服商标上摘录面料的种类,同时还做了一张表格;

(2)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录燃烧的现象; A

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。 C

A.实验法

B.观察对比法

C.调查法

D.文献法。

【分析】根据题中的探究活动是通过实验法确定衣服的面料解答。

【解答】解:(1)找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比,同时还做了一张表格,从衣服商标上摘录了面料的种类,属于观察对比法。故填:B;

(2)到空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录他们燃烧的现象,属于试验法。故填:A;

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料,属于调查法。故填:C。

【点评】探究方法包括:调查法、观察法、文献法、实验法等。

20.在下列叙述中加点的内容,可能属于①②③中的某一种情况。请将正确的答案序号填在横线上。

①反应现象

②反应条件

③结果或结论

点燃蜡烛 ② ;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊 ① ;证明此气体是二氧化碳 ③ ;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠 ① 。

【分析】对比①.反应条件,②.反应现象,③.结论和反应结果三者含义的不同,并结合实例进行区别:点燃、加热等是反应条件,发光、放热、变色、燃烧等是反应现象,生成了什么物质是实验结论。

【解答】解:点燃蜡烛是反应条件;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊是反应现象;证明此气体是二氧化碳是实验结论;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠是反应现象;

故答案为:②;①;③;①

【点评】实验现象的描述中要描述反应后的生成物,但在描述时,并不直接说明反应生成物是什么,而是描述反应生成物的一些属性。

第2页(共3页)

一.选择题(共15小题)

1.2020年春节前后,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国各地蔓延。佩戴口罩是预防感染“新冠肺炎”的有效手段。下面是某防疫宣传材料建议的摘口罩步骤,其中涉及化学变化的是( )

A.摘:捏住挂耳绳摘下口罩

B.折:捏住口罩内层中间部位对折再对折

C.系:将挂耳绳系紧在折好的口罩上

D.泡:将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中

2.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.归纳

D.推理

3.建立模型是学习化学的重要方法,下列有关模型错误的是( )

A.原子结构模型

B.二氧化碳分子模型

C.石墨结构模型

D.空气组成模型

4.下列问题的研究中,未利用对比实验思想方法的是( )

A.

B.

C.

D.

5.科学研究常常采用转换、模拟等研究方法,下列课本实验中与其他三个所采用的研究方法不同的是( )

A.研究潜水艇的浮沉

B.研究二氧化碳的性质

C.研究浓硫酸注入水放出热

D.研究空气中氧气的含量

6.研究和学习化学,有许多方法.下列方法中所举例错误的是( )

选项

方法

示例

A

实验法

用铜粉做“测定空气中氧气含量”的实验

B

分类法

根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物

C

归纳法

根据稀盐酸、稀硫酸等物质的化学性质,归纳出酸的通性

D

类推法

根据金属铝能与稀盐酸反应,推测金属铜也能与稀盐酸反应

A.A

B.B

C.C

D.D

7.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

8.有一次上课时,小丽觉得很闷,呼吸不畅。是不是教室里二氧化碳的含量高呢?小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,向其中分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.控制变量

D.归纳

9.下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

10.下列图示不属于模型的是( )

A.足球烯

B.

C.

D.

11.小博士克雷尔发现眼镜的鼻托上有铜绿产生。是什么原因让铜生成铜绿呢?苏俊丞同学提出这可能与潮湿的空气有关。“铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关”这一叙述属于科学探究中的( )

A.提出问题

B.建立假设

C.收集事实证据

D.制订计划

12.下雪天,当路面出现积雪时,环卫工人会往雪上撒盐或沙。这样做的目的是什么呢?为此,同学们展开了讨论:有人认为这样做可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化。就上面这些同学的观点而言,应属于科学探究中的哪个环节( )

A.提出问题

B.建立假设或猜想

C.获取事实与证据

D.检验与评价

13.有一次上课时,王一觉得很闷,呼吸不畅。他认为可能是教室里二氧化碳的含量较高的缘故,建议用澄清的石灰水来检验一下。就“建议用澄清的石灰水来检验”而言,属于科学探究中的是( )

A.提出问题

B.进行实验

C.猜想与假设

D.设计实验

14.对比实验是运用比较的方法来揭示事物的性质或变化规律的一种实验方法.设计的下列实验不属于对比实验的是( )

实验1

实验2

目的

A

压缩空气

压缩水

比较空气和水的分子间空隙大小

B

H2O2分解制氧气

H2O2和MnO2混合制氧气

比较催化剂对反应的影响

C

硫在空气中燃烧

硫在氧气中燃烧

比较氧气浓度对反应的影响

D

加热高锰酸钾

加热碳酸氢铵

比较温度对反应的影响

A.A

B.B

C.C

D.D

15.打开“雪碧”饮料的瓶子,发现有大量气泡产生。根据这一现象,对产生的气体是什么,小明作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

二.填空题(共5小题)

16.下面是一学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的

环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属科学探究中的

环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属科学探究中的

环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,这属于科学探究中的

环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,某同学的这句话属于科学探究中的

环节。

上述各环节的正确顺序是

。(填上述数字序号)

17.科学探究是学习化学的重要方法,它一般包括:

、

、

、

、

、

等环节.

18.现有两瓶气体分别是氧气和二氧化碳,下列方法能鉴别出这种气体的是

.

A.闻气味;B.伸入带火星的木条;C.观察颜色;D.

.

19.化学兴趣小组以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动,请将小组所用科学方法的字母序号填在后面横线内。

(1)找出穿过的几件衣服,从衣服商标上摘录面料的种类,同时还做了一张表格;

(2)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录燃烧的现象;

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。

A.实验法

B.观察对比法

C.调查法

D.文献法。

20.在下列叙述中加点的内容,可能属于①②③中的某一种情况。请将正确的答案序号填在横线上。

①反应现象

②反应条件

③结果或结论

点燃蜡烛

;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊

;证明此气体是二氧化碳

;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠

。

课题二化学是一门以实验为基础的科学(二)第一单元走进化学世界2021~2022学年八年级化学同步练习(人教五四版)

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.2020年春节前后,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国各地蔓延。佩戴口罩是预防感染“新冠肺炎”的有效手段。下面是某防疫宣传材料建议的摘口罩步骤,其中涉及化学变化的是( )

A.摘:捏住挂耳绳摘下口罩

B.折:捏住口罩内层中间部位对折再对折

C.系:将挂耳绳系紧在折好的口罩上

D.泡:将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中

【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化,捏住挂耳绳摘下口罩、捏住口罩内层中间部位对折再对折、将挂耳绳系紧在折好的口罩上都属于物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。

【解答】解:A、捏住挂耳绳摘下口罩,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

B、捏住口罩内层中间部位对折再对折,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

C、将挂耳绳系紧在折好的口罩上,没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;

D、将口罩浸泡在装有消毒液的塑料袋中,消毒属于化学变化;故选项正确;

故选:D。

【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。

2.小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.归纳

D.推理

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:“小丽捡到一枚白色鹅卵石,首先猜想会不会是大理石呢?”这是应用了猜想的方法;“将其放在食醋中,有气泡产生。”这是通过实验的方法将其放在食醋中,发现有气泡产生。“小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。”这是根据在检验碳酸根离子时,将盐酸滴入,出现气体,做出了鹅卵石中可能含有碳酸盐的推理。综合以上分析,在此过程中,没有应用到归纳的科学方法。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

3.建立模型是学习化学的重要方法,下列有关模型错误的是( )

A.原子结构模型

B.二氧化碳分子模型

C.石墨结构模型

D.空气组成模型

【分析】A、根据原子的构成分析解答;

B、根据二氧化碳的分子的构成分析解答;

C、根据碳单质的结构分析解答;

D、根据按体积计算空气由78%N2和21%O2还有1%其他成分组成分析解答。

【解答】解:A、原子由原子核和核外电子构成,故模型正确;

B、每个二氧化碳分子由两个氧原子和一个碳原子构成,故模型正确;

C、该模型是金刚石的结构模型,故模型错误;

D、按体积计算空气由78%N2和21%O2还有1%其他成分组成,模型描述与事实相符,故模型正确。

故选:C。

【点评】本题在解答时,根据物质的构成示意图,结合所学知识做出判断。

4.下列问题的研究中,未利用对比实验思想方法的是( )

A.

B.

C.

D.

【分析】根据对比实验是指只允许一种变量,其它条件相同的实验进行解答

【解答】解:A、研究催化剂影响化学反应速度,在双氧水浓度相同的情况下,利用有无催化剂的情况下,观察氧气放出速率的快慢,所以利用了对比实验的原理,故A不符合题意;

B、水通电分解正极生成氧气,负极生成氢气,从而得出水的组成元素,所以根本不存在对照实验,故B符合题意;

C、铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验,故C不符合题意;

D、向水、汽油中分别加入适量的碘时,发现碘不溶于水,易溶于汽油,通过对比说明溶剂是影响溶解性的一个重要因素,该实验利用了对比实验的思想方法,故D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答本题关键是要熟悉对比实验的设计思路,能够分析出变量和不变量,了解通过对比实验能验证出什么结论.

5.科学研究常常采用转换、模拟等研究方法,下列课本实验中与其他三个所采用的研究方法不同的是( )

A.研究潜水艇的浮沉

B.研究二氧化碳的性质

C.研究浓硫酸注入水放出热

D.研究空气中氧气的含量

【分析】科学探究的方法是为了顺利地完成科学探究活动而采取的方式、策略、技巧等的总称,其基本方法有控制变量法、模型法、比较法、类比法、图象法、逻辑推理法、归纳和演绎法、实验法、对照实验法等,进行分析判断。

【解答】解:A、研究潜水艇的浮沉实验采用了模拟的方法,通过向玻璃瓶中注水和抽水实现玻璃瓶的浮沉,模拟潜水艇的浮沉。

B、研究二氧化碳的性质实验采用了转换法,通过矿泉水瓶变瘪的方式将二氧化碳可溶于水的性质表现出来。

C、研究浓硫酸注入水放出热的实验采用了转换法,通过U形管两侧液面的变化将浓硫酸注入水后放热表现出来。

D、研究空气中氧气的含量采用了转换法,通过装置内气体体积的变化将空气中氧气的含量表现出来。

故研究潜水艇的浮沉与其他三个所采用的研究方法不同。

故选:A。

【点评】本题难度不大,了解科学探究的基本方法并能灵活运用是正确解答本题的关键。

6.研究和学习化学,有许多方法.下列方法中所举例错误的是( )

选项

方法

示例

A

实验法

用铜粉做“测定空气中氧气含量”的实验

B

分类法

根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物

C

归纳法

根据稀盐酸、稀硫酸等物质的化学性质,归纳出酸的通性

D

类推法

根据金属铝能与稀盐酸反应,推测金属铜也能与稀盐酸反应

A.A

B.B

C.C

D.D

【分析】A.根据测定空气中氧气含量的方法来分析;

B.根据纯净物的分类来分析;

C.根据酸的通性来分析解答;

D.根据金属的活动性顺序来分析.

【解答】解:A.足量的铜粉在硬质玻璃管内中完全反应,冷却至室温后,注射器内减少的气体的体积即为消耗的氧气的体积,故正确;

B.根据组成物质的元素种类,将纯净物分为单质和化合物。由一种元素组成的纯净物是单质;由两种或两种以上的元素组成的纯净物是化合物,故正确;

C.因为稀盐酸和稀硫酸都能电离出氢离子,故二者具有相似的化学性质﹣﹣酸的通性,故正确;

D.在金属活动顺序中,铝排在氢的前面,能与稀盐酸反应生成氢气,而铜排在氢的后面,不能与稀盐酸反应产生氢气,故错误。

故选:D。

【点评】本题考查了研究和学习化学的基本方法,明确基本化学知识是解题的关键.

7.为了区别酱油和陈醋,小光提出:“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋。”就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.解释与结论

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:A、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,而不是猜想与假设,故选项错误。

B、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,故选项正确。

C、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,而不是收集证据,故选项错误。

D、小光提出“可用闻气味的方法区分酱油和陈醋”,属于科学探究环节中的设计实验,不是解释与结论,故选项错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

8.有一次上课时,小丽觉得很闷,呼吸不畅。是不是教室里二氧化碳的含量高呢?小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,向其中分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想

B.实验

C.控制变量

D.归纳

【分析】根据一般来说在化学里面做研究实验分四步﹣﹣假设、实验、观察、做结论,进行解答。

【解答】解:A、是不是教室里二氧化碳的含量高呢?属于猜想环节,故不符合题意;

B、分别加入10mL澄清石灰水,充分振荡后观察现象,属于实验环节,故不符合题意;

C、小丽分别收集了250mL教室内、外的气体样本,属于控制变量环节,故不符合题意;

D、没有归纳环节,故符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查学生对科学探究的各个环节的理解,并能在解题中应用。

9.下列探究活动中未采用对比法的是( )

A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应

B.探究物质燃烧的条件

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响

D.空气中氧气含量的测定

【分析】根据对比实验是指只允许一种变量,其它条件相同的实验进行解答。

【解答】解:A.探究二氧化碳与水是否发生化学反应,设计了干燥的石蕊纸花和湿润的石蕊纸花颜色变化进行对比来证明二氧化碳能与水反应,所以属于对比实验;

B.探究物质燃烧的条件时,铜片上的白磷与铜片上的红磷属于对照实验,都与氧气接触,都属于可燃物,变量是着火点不同,白磷着火点低,红磷着火点高,热水能达到白磷的着火点,达不到红磷的着火点,从而证明可燃物燃烧温度必须达到可燃物的着火点,所以属于对比实验;

C.探究不同溶剂对物质溶解性的影响时,在相同温度下,将等质量的溶质分别放入等质量的不同溶剂,比较溶质的溶解情况,所以属于对比实验;

D.研究空气中氧气含量是利用红磷燃烧,消耗空气中氧气,使瓶内气体压强减小,水在外界大气压的作用下进入集气瓶内,所以根本不存在对照实验。

故选:D。

【点评】解答本题关键是要熟悉对比实验的设计思路,能够分析出变量和不变量,了解通过对比实验能验证出什么结论。

10.下列图示不属于模型的是( )

A.足球烯

B.

C.

D.

【分析】模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式,也可指根据实验、图样放大或缩小而制作的样品,一般用于展览或实验或铸造机器零件等用的模子。

【解答】解:A.这是一个C60分子结构模型;

B.这一个电路模型;

C.这是一个密度模型;

D.这是一个剧毒品标志,不属于模型。

故选:D。

【点评】本题考查模型的概念,模型只是根据实验、图样放大或缩小而制作的样品,一般用于展览或实验或铸造机器零件等用的模子,难度不大。

11.小博士克雷尔发现眼镜的鼻托上有铜绿产生。是什么原因让铜生成铜绿呢?苏俊丞同学提出这可能与潮湿的空气有关。“铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关”这一叙述属于科学探究中的( )

A.提出问题

B.建立假设

C.收集事实证据

D.制订计划

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:A、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是提出问题,故选项错误。

B、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,故选项正确。

C、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是收集事实证据,故选项错误。

D、铜生成铜绿可能与潮湿的空气有关,属于科学探究环节中的建立假设,而不是制订计划,故选项错误。

故选:B。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

12.下雪天,当路面出现积雪时,环卫工人会往雪上撒盐或沙。这样做的目的是什么呢?为此,同学们展开了讨论:有人认为这样做可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化。就上面这些同学的观点而言,应属于科学探究中的哪个环节( )

A.提出问题

B.建立假设或猜想

C.获取事实与证据

D.检验与评价

【分析】科学探究的基本环节包括:提出问题、猜想、设计实验、进行实验、获得结论、评估、交流等.故结合题意,分析即可解决.

【解答】解:据题目可知,同学们没有进行实验,而是凭生活经验,认为:下雪天往路面上撒盐或沙,可能会增大汽车与地面的摩擦;也有人认为这样做可能会加速冰雪的融化;故这是一种据生活经验的猜想,故属于建立假设或猜想的环节。

故选:B。

【点评】本考点基础性比较强,要根据题目给出的信息判断属于科学探究的哪个环节.本考点主要出现在选择题中.

13.有一次上课时,王一觉得很闷,呼吸不畅。他认为可能是教室里二氧化碳的含量较高的缘故,建议用澄清的石灰水来检验一下。就“建议用澄清的石灰水来检验”而言,属于科学探究中的是( )

A.提出问题

B.进行实验

C.猜想与假设

D.设计实验

【分析】科学探究的主要环节有提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,据此结合题意进行分析判断。

【解答】解:建议用澄清的石灰水来检验,属于科学探究中的设计实验。

故选:D。

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键。

14.对比实验是运用比较的方法来揭示事物的性质或变化规律的一种实验方法.设计的下列实验不属于对比实验的是( )

实验1

实验2

目的

A

压缩空气

压缩水

比较空气和水的分子间空隙大小

B

H2O2分解制氧气

H2O2和MnO2混合制氧气

比较催化剂对反应的影响

C

硫在空气中燃烧

硫在氧气中燃烧

比较氧气浓度对反应的影响

D

加热高锰酸钾

加热碳酸氢铵

比较温度对反应的影响

A.A

B.B

C.C

D.D

【分析】只有比较才有鉴别,所以对比实验可通过若干个装置同时探究一个或多个条件对同一事件的影响,其关键是必须至少有一组作为对照.

【解答】解:A、空气容易压缩,而水不容易被压缩,是探究不同物质在相同情况下的比较,属于对比实验,故A正确;

B、H2O2分解制氧气与H2O2和MnO2混合制氧气,是探究在有无催化剂的情况下放出氧气速率的快慢,属于对比实验,故B正确;

C、空气与氧气的区别是氧气的浓度不同,所以通过硫在空气中燃烧、硫在氧气中燃烧比较氧气浓度对反应的影响属于对比实验,故C正确;

D、加热高锰酸钾、加热碳酸氢铵,不同物质不能比较温度对反应的影响,因为二者的性质不同,不属于对比实验,故D错误。

故选:D。

【点评】对比实验是运用比较的方法来提示事物的性质或变化规律的一种实验方法,再设计实验时要了解其原理和区别,这样在设计实验或评价实验时,才会有针对性.

15.打开“雪碧”饮料的瓶子,发现有大量气泡产生。根据这一现象,对产生的气体是什么,小明作出了如下猜想,其中明显不合理的是( )

A.可能是二氧化碳

B.可能是水蒸气

C.可能是对人体无害的气体

D.可能是对人体有害的气体

【分析】根据碳酸饮料的成分及食品的安全性等进行分析。

【解答】解:A、雪碧是碳酸饮料,打开瓶盖会逸出二氧化碳,因此猜想合理;

B、雪碧中含有水,因此也可能是水蒸气,故猜想合理;

C、雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想合理;

D、雪碧是饮料,不可能有毒,故猜想不合理;

故选:D。

【点评】本题考查了学生分析实验的能力,通过对碳酸饮料的成分的分析进行合理的猜想,要注意猜想要有理有据。

二.填空题(共5小题)

16.下面是一学习小组针对科学探究提出的几个问题,请将下列所述基本环节补充完整。

(1)“呼出的气体是什么?”属于科学探究中的 提出问题 环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”属科学探究中的 获得结论 环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”属科学探究中的 猜想与假设 环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,这属于科学探究中的 收集证据 环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,某同学的这句话属于科学探究中的 反思与评价 环节。

上述各环节的正确顺序是 (1)、(3)、(4)、(2)、(5) 。(填上述数字序号)

【分析】根据科学探究的主要环节有:提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移,然后结合题中的问题进行分析判断.

【解答】解:(1)“呼出的气体是什么?”对呼出的气体进行提问,属于科学探究中的提出问题环节;

(2)“呼出的气体中一定有二氧化碳”确定了该气体是什么气体,属于科学探究中的获得结论环节;

(3)“呼出的气体中可能有二氧化碳”产生了疑问,属于科学探究中的猜想与假设环节;

(4)将呼出的气体通过澄清石灰水中,发现石灰水变浑浊,收集到了石灰水变浑浊的证据,这属于科学探究中的收集证据环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显”,对实验进行简单的证总结评价,这句话属于科学探究中的反思与评价环节;

依据科学探究的主要环节可知,正确的顺序为:(1)、(3)、(4)、(2)、(5).

故答案为:(1)提出问题;

(2)获得结论;

(3)猜想与假设;

(4)收集证据;

(5)反思与评价;(1)、(3)、(4)、(2)、(5).

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

17.科学探究是学习化学的重要方法,它一般包括: 提出问题 、 猜想与假设 、 设计方案 、 进行实验 、 解释与结论 、 反思与评价 等环节.

【分析】根据科学探究的基本环节、流程,进行分析解答.

【解答】解:科学探究是学习化学的重要方法,科学探究的主要环节、流程有:提出问题→猜想与假设(作出假设)→制定计划(或设计方案)→进行实验→解释与结论(分析、归纳得出结论)→反思与评价等环节.

故答案为:提出问题;猜想与假设;设计方案;进行实验;解释与结论;反思与评价.

【点评】本题难度不大,考查的是科学探究的方法,是研究初中化学问题的重要方法,了解科学探究的基本环节是正确解答本题的关键.

18.现有两瓶气体分别是氧气和二氧化碳,下列方法能鉴别出这种气体的是

.

A.闻气味;B.伸入带火星的木条;C.观察颜色;D. 澄清的石灰水 .

【分析】根据两种气体的化学性质不同进行鉴别,氧气能支持燃烧,二氧化碳不能燃烧,能使澄清石灰水变浑浊.

【解答】解:A、氧气和二氧化碳都没有气味的气体,所以不能鉴别;

B、伸入带火星的木条后,木条燃烧更旺的是氧气,木条熄灭的是二氧化碳,所以能够鉴别;

C、氧气和二氧化碳都没有颜色的气体,所以不能鉴别;

故选B.

D、分别向盛有两种气体的集气瓶中倒入澄清石灰水振荡,能使澄清石灰水变浑浊的是二氧化碳,不能使澄清石灰水变浑浊的是氧气.

故答案为:B;澄清的石灰水.

【点评】鉴别不同物质要从物质的性质入手,通过实验根据不同的现象进行鉴别,要求现象要明显,方法尽量简便.

19.化学兴趣小组以“我们所穿的衣服是什么面料”为题,进行了一系列探究活动,请将小组所用科学方法的字母序号填在后面横线内。

(1)找出穿过的几件衣服,从衣服商标上摘录面料的种类,同时还做了一张表格;

(2)在空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录燃烧的现象; A

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料。 C

A.实验法

B.观察对比法

C.调查法

D.文献法。

【分析】根据题中的探究活动是通过实验法确定衣服的面料解答。

【解答】解:(1)找出自己穿过的几件衣服进行观察、对比,同时还做了一张表格,从衣服商标上摘录了面料的种类,属于观察对比法。故填:B;

(2)到空气中分别点燃几种不同的面料,观察并记录他们燃烧的现象,属于试验法。故填:A;

(3)到服装厂了解制造衣服常用的面料,并收集了几种面料的下脚料,属于调查法。故填:C。

【点评】探究方法包括:调查法、观察法、文献法、实验法等。

20.在下列叙述中加点的内容,可能属于①②③中的某一种情况。请将正确的答案序号填在横线上。

①反应现象

②反应条件

③结果或结论

点燃蜡烛 ② ;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊 ① ;证明此气体是二氧化碳 ③ ;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠 ① 。

【分析】对比①.反应条件,②.反应现象,③.结论和反应结果三者含义的不同,并结合实例进行区别:点燃、加热等是反应条件,发光、放热、变色、燃烧等是反应现象,生成了什么物质是实验结论。

【解答】解:点燃蜡烛是反应条件;从导管出来的气体使澄清石灰水变浑浊是反应现象;证明此气体是二氧化碳是实验结论;人呼出的气体使玻璃片上出现水珠是反应现象;

故答案为:②;①;③;①

【点评】实验现象的描述中要描述反应后的生成物,但在描述时,并不直接说明反应生成物是什么,而是描述反应生成物的一些属性。

第2页(共3页)

同课章节目录

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的构成

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题1 质量守恒定律

- 课题2 如何正确书写化学方程式

- 课题3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动3 燃烧的条件

- 旧版目录

- 第五单元 物质组成的表示

- 课题2 燃料和热量

- 课题3 使用燃料对环境的影响