7.开国大典 课件(两课时 共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.开国大典 课件(两课时 共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 283.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-12 08:35:16 | ||

图片预览

文档简介

7.开国大典

第一课时

第二单元

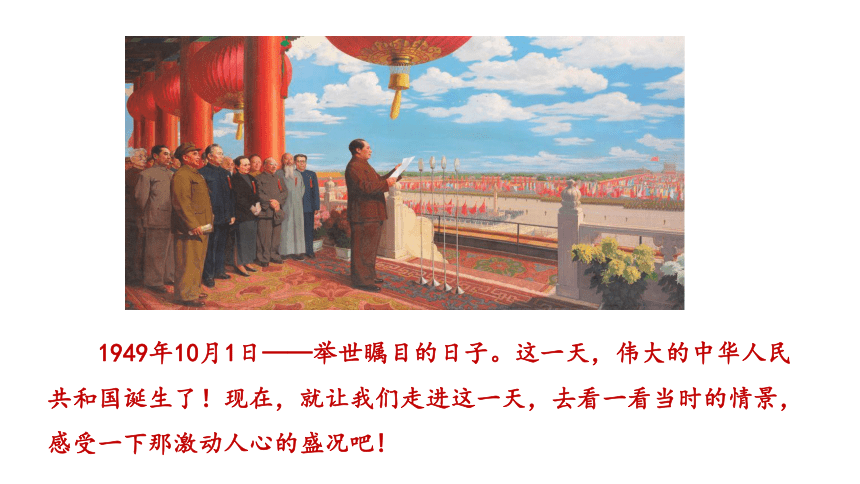

1949年10月1日——举世瞩目的日子。这一天,伟大的中华人民共和国诞生了!现在,就让我们走进这一天,去看一看当时的情景,感受一下那激动人心的盛况吧!

“开国大典”指为迎接新中国的诞生而举行的隆重、盛大的典礼。

“开国”就是一个新的国家诞生。

“开国大典”是什么意思?

背景知识

1949年,新华社特派记者李普和同事李千峰一起参加第一届政治协商会议和开国大典的报道。10月1日,天安门广场上聚集了30万人庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的典礼。李普见证了中国历史上最为重要的时刻,并创作了这篇记叙文。

自由朗读课文,把课文读通顺。朗读时画出生字新词,注意读准生字字音。

初读课文

字词学习

政府 外宾 预定 汇集 爆发

肃立 宣布 旗帜 检阅 制服

坦克 距离 一致 次序 隆隆声

字词学习

擎:举。

肃立:恭敬、庄严地立着。

瞻仰:恭敬地看。

再读课文

课文描述了中华人民共和国成立时开国大典的盛况及开国大典的伟大意义,赞颂了人民解放军的威武雄壮,反映了人民无限热爱毛主席和欢庆中华人民共和国诞生,当家做了主人的兴奋心情。

朗读课文,说说文章大意。

会场布置→典礼仪式→阅兵式→群众游行

默读课文,说一说课文按什么顺序描述开国大典盛况的?

会场布置

典礼仪式

阅兵式

群众游行

快速浏览课文,想一想文中写了开国大典哪几个激动人心的场面?

第一部分(第1-4): 写典礼开始前会场上的情况。(会场的布置)

第二部分(第5-10):写典礼开始,毛泽东宣布中华人民共和国中

央人民政府成立、升国旗、宣读公告。 (典礼仪式)

第三部分(第11-13):写阅兵式的盛况。 (阅兵式)

第四部分(第14-15):写天安门广场灯火辉煌的景象和群众队伍

游行的情况。 (群众游行)

思考课文分为哪几部分,并说说每一部分的意思。

第二课时

复习导入

会场布置→典礼仪式→阅兵式→群众游行

请同学们想一想这篇课文写了开国大典进行时的哪些环节?

这节课我们将继续融入到天安门广场的群众队伍中去,去感受大典现场的气氛,去感受人民当家做主的自豪。

品读课文

举行开国大典的时间:

举行开国大典的地点:

开国大典的参会人员:

朗读第1自然段。教师课件出示填空题,学生自主学习。

1949年10月1日

首都北京

中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,中国人民政治协商会议全体代表,工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、外宾。

第1自然段:人数众多——总数达三十万人;到场人物地位重要。

第2自然段:会场大——天安门广场,世界上最大的城市中心广场。

第3自然段:会场布置热闹喜庆。

第4自然段:群众急切、激动的心情。

请同学们读第1~4自然段,从哪些方面能看出典礼的盛大?再交流哪些场面给自己留下了深刻的印象,并说明原因。

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

大会开始前会场上的情况是怎样的?

突出了参加庆典的人数之多、人员范围之广。宏大的场面预示着这是一个已经觉醒腾飞的大国,正向世人展示着他朝气蓬勃的面貌。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。从“直奔”体会到什么 ?

热切

激动

从“排山倒海、一起投向”这两个词语中可以看出来什么?

“排山倒海”是用了夸张的修辞方法,形容声音很大,气势宏伟;三十万人的动作一致,从中可以感受大人民群众盼望见到主席的急切心情和对主席的无限热爱。表达出人们想见到毛主席的迫切心情。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指什么?从这宣告传到“长城内外、大江南北”,你体会到了什么?

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指毛主席宣布:中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!“长城内外、大江南北”表明毛主席的话语传得很远,传到了祖国各地,使全中国人民都激动、自豪。

从“使全中国人民的心一齐欢跃起来。”这句话中你能感受到什么?

感受三十万人听到新中国成立后,无比激动、兴奋的心情。

人们为什么如此激动、兴奋呢?

危难之际,是中国共产党领导全国人民奋起反抗,赶走了侵略者,推翻了三座大山,穷苦人民翻身做主人!

说一说:这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到了哪些地方,会出现什么样的场景?放飞想象的翅膀,描绘一下。

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。

从“一齐”“一齐”“瞻仰”三个词语可以看出什么?

人民群众都有一颗热爱毛主席、热爱祖国的心;五星红旗升起来了,表明人民解放了,翻身做主人了。

五十四门礼炮代表我国54个民族(我国现有56个民族,54个是当时的统计数字),它象征的是中国人民空前的大团结。二十八响代表中国共产党从1921年到1949年以来28年的奋斗历程。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。

“五十四、二十八”分别代表了什么?

“开国大典中的阅兵阵容是怎样的?

“开头、五个接着”说明我军威武雄壮、军容整齐。

这些词语都体现了人民军队的出色表演,说明他们训练有素,也渗透着对人民军队的赞美和为人民军队感到自豪的感情。

“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

“抛”这个动作是广大人民群众情不自禁地发出的。“盖过”是说群众的欢呼声之大,超过了飞机的隆隆声。这句话生动形象地表现出了群众在观看阅兵式时,看到飞机飞上蓝天时激动、喜悦的心情。

群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

画出人民群众与毛主席互动的句子,交流读后的感受。

从中感受到了人民群众对毛主席的爱戴以及毛主席对人民群众的关怀和热爱。

画出文中描写阅兵式结束后天安门广场上的景色的句子,说说这样描写的作用。

这样生动的描写衬托了人们仍旧沉浸在开国大典的喜悦气氛之中,从侧面表现了中国人民当家做主后无比幸福的心情。

两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

“红流”在这里代指举着灯笼、火把游行的群众队伍。作者运用了比喻的修辞方法,用“红流”代表游行队伍,给人以形象鲜明的画面感。这里的“光明”不仅是指灯笼火把照亮了北京城,而且象征着中华人民共和国的成立使北京城、使全国永远摆脱了黑暗统治,获得了光明。

你怎么理解

“红流、光明”?

点面结合

首先,毛主席就是这个场面的点,典型的言行突出了伟人形象;人民群众就是场面描写中的面,即突出了场面的宏大,又烘托了毛主席的伟大形象。

其次,整体上写整齐威武的情景,是面;用某些细节去展现各个方阵的风采,是点。

总结写法

拓展延伸

运用本文的表达方法,试着以“节日的夜晚”为题写一个片段,写出夜晚焰火的形态变化、灯光的设置、人群的反应等。或写一写生活中的“_______庆典”,写出参加人员、会场设置、台上表演人员及台下来宾的表现等。

第一课时

第二单元

1949年10月1日——举世瞩目的日子。这一天,伟大的中华人民共和国诞生了!现在,就让我们走进这一天,去看一看当时的情景,感受一下那激动人心的盛况吧!

“开国大典”指为迎接新中国的诞生而举行的隆重、盛大的典礼。

“开国”就是一个新的国家诞生。

“开国大典”是什么意思?

背景知识

1949年,新华社特派记者李普和同事李千峰一起参加第一届政治协商会议和开国大典的报道。10月1日,天安门广场上聚集了30万人庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的典礼。李普见证了中国历史上最为重要的时刻,并创作了这篇记叙文。

自由朗读课文,把课文读通顺。朗读时画出生字新词,注意读准生字字音。

初读课文

字词学习

政府 外宾 预定 汇集 爆发

肃立 宣布 旗帜 检阅 制服

坦克 距离 一致 次序 隆隆声

字词学习

擎:举。

肃立:恭敬、庄严地立着。

瞻仰:恭敬地看。

再读课文

课文描述了中华人民共和国成立时开国大典的盛况及开国大典的伟大意义,赞颂了人民解放军的威武雄壮,反映了人民无限热爱毛主席和欢庆中华人民共和国诞生,当家做了主人的兴奋心情。

朗读课文,说说文章大意。

会场布置→典礼仪式→阅兵式→群众游行

默读课文,说一说课文按什么顺序描述开国大典盛况的?

会场布置

典礼仪式

阅兵式

群众游行

快速浏览课文,想一想文中写了开国大典哪几个激动人心的场面?

第一部分(第1-4): 写典礼开始前会场上的情况。(会场的布置)

第二部分(第5-10):写典礼开始,毛泽东宣布中华人民共和国中

央人民政府成立、升国旗、宣读公告。 (典礼仪式)

第三部分(第11-13):写阅兵式的盛况。 (阅兵式)

第四部分(第14-15):写天安门广场灯火辉煌的景象和群众队伍

游行的情况。 (群众游行)

思考课文分为哪几部分,并说说每一部分的意思。

第二课时

复习导入

会场布置→典礼仪式→阅兵式→群众游行

请同学们想一想这篇课文写了开国大典进行时的哪些环节?

这节课我们将继续融入到天安门广场的群众队伍中去,去感受大典现场的气氛,去感受人民当家做主的自豪。

品读课文

举行开国大典的时间:

举行开国大典的地点:

开国大典的参会人员:

朗读第1自然段。教师课件出示填空题,学生自主学习。

1949年10月1日

首都北京

中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,中国人民政治协商会议全体代表,工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、外宾。

第1自然段:人数众多——总数达三十万人;到场人物地位重要。

第2自然段:会场大——天安门广场,世界上最大的城市中心广场。

第3自然段:会场布置热闹喜庆。

第4自然段:群众急切、激动的心情。

请同学们读第1~4自然段,从哪些方面能看出典礼的盛大?再交流哪些场面给自己留下了深刻的印象,并说明原因。

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

大会开始前会场上的情况是怎样的?

突出了参加庆典的人数之多、人员范围之广。宏大的场面预示着这是一个已经觉醒腾飞的大国,正向世人展示着他朝气蓬勃的面貌。

他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。从“直奔”体会到什么 ?

热切

激动

从“排山倒海、一起投向”这两个词语中可以看出来什么?

“排山倒海”是用了夸张的修辞方法,形容声音很大,气势宏伟;三十万人的动作一致,从中可以感受大人民群众盼望见到主席的急切心情和对主席的无限热爱。表达出人们想见到毛主席的迫切心情。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指什么?从这宣告传到“长城内外、大江南北”,你体会到了什么?

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指毛主席宣布:中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!“长城内外、大江南北”表明毛主席的话语传得很远,传到了祖国各地,使全中国人民都激动、自豪。

从“使全中国人民的心一齐欢跃起来。”这句话中你能感受到什么?

感受三十万人听到新中国成立后,无比激动、兴奋的心情。

人们为什么如此激动、兴奋呢?

危难之际,是中国共产党领导全国人民奋起反抗,赶走了侵略者,推翻了三座大山,穷苦人民翻身做主人!

说一说:这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到了哪些地方,会出现什么样的场景?放飞想象的翅膀,描绘一下。

毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。

从“一齐”“一齐”“瞻仰”三个词语可以看出什么?

人民群众都有一颗热爱毛主席、热爱祖国的心;五星红旗升起来了,表明人民解放了,翻身做主人了。

五十四门礼炮代表我国54个民族(我国现有56个民族,54个是当时的统计数字),它象征的是中国人民空前的大团结。二十八响代表中国共产党从1921年到1949年以来28年的奋斗历程。

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。

“五十四、二十八”分别代表了什么?

“开国大典中的阅兵阵容是怎样的?

“开头、五个接着”说明我军威武雄壮、军容整齐。

这些词语都体现了人民军队的出色表演,说明他们训练有素,也渗透着对人民军队的赞美和为人民军队感到自豪的感情。

“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

“抛”这个动作是广大人民群众情不自禁地发出的。“盖过”是说群众的欢呼声之大,超过了飞机的隆隆声。这句话生动形象地表现出了群众在观看阅兵式时,看到飞机飞上蓝天时激动、喜悦的心情。

群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

画出人民群众与毛主席互动的句子,交流读后的感受。

从中感受到了人民群众对毛主席的爱戴以及毛主席对人民群众的关怀和热爱。

画出文中描写阅兵式结束后天安门广场上的景色的句子,说说这样描写的作用。

这样生动的描写衬托了人们仍旧沉浸在开国大典的喜悦气氛之中,从侧面表现了中国人民当家做主后无比幸福的心情。

两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

“红流”在这里代指举着灯笼、火把游行的群众队伍。作者运用了比喻的修辞方法,用“红流”代表游行队伍,给人以形象鲜明的画面感。这里的“光明”不仅是指灯笼火把照亮了北京城,而且象征着中华人民共和国的成立使北京城、使全国永远摆脱了黑暗统治,获得了光明。

你怎么理解

“红流、光明”?

点面结合

首先,毛主席就是这个场面的点,典型的言行突出了伟人形象;人民群众就是场面描写中的面,即突出了场面的宏大,又烘托了毛主席的伟大形象。

其次,整体上写整齐威武的情景,是面;用某些细节去展现各个方阵的风采,是点。

总结写法

拓展延伸

运用本文的表达方法,试着以“节日的夜晚”为题写一个片段,写出夜晚焰火的形态变化、灯光的设置、人群的反应等。或写一写生活中的“_______庆典”,写出参加人员、会场设置、台上表演人员及台下来宾的表现等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地